引言

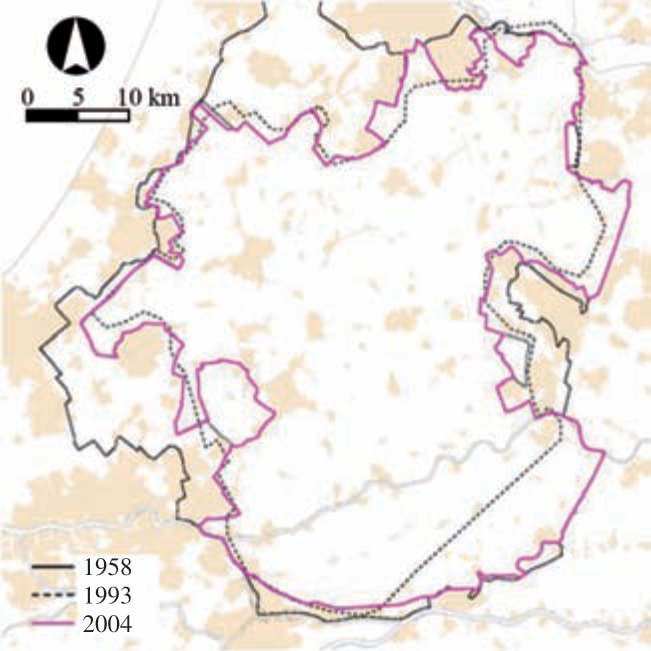

二战后,为改善城市居民的居住环境、防止城市蔓延,荷兰通过国土空间规划,在兰斯塔德地区进行人口疏散和绿心保护,建构多中心的城市格局,一度成为城市规划的成功范例[1-2]。然而进入21 世纪以来,尤其在过去5~10 年,由于新自由主义政策的施行以及减氮排放的环保要求和建设许可限制,荷兰出现了严重的住房危机——外来人口增长①根据荷兰国家统计局的人口增长统计,自2014 年起,在荷兰的人口增量中,移民人口数已超过自然增长人口数。2021 年,移民人口数已占人口增量的93%。和土地成本增加造成住房供应短缺②根据2015 年的土地利用数据,荷兰的农用地面积超过国土面积的一半,居住用地占国土面积不到6 %。,经济适用房和社会福利房出现供需失调,保障房维护不利,房价和租金高涨并突破历史水平③根据荷兰国家统计局2022 年公布的数据,仅在2021 年某一季度,新建住宅平均交易价格即上涨12.4%,现有自住房屋的平均价格上涨 17.5%,是近 21 年来的最大涨幅,位居欧盟之首。另据研究机构普里莫斯(Primos)2020 年的估计数据,荷兰住房短缺将在未来几年继续增加,预计2024 年达到峰值。,成为荷兰当下重大民生问题。与此同时,面对住房危机和气候变化威胁,曾经饱受赞誉的兰斯塔德绿心保护也遭遇了挑战。一方面,居住用地严重不足、城际交通需求旺盛、城市化地区不断扩张导致绿色空间被蚕食①参见绿心基金会报告:https://groenehart.info/。,绿心的开敞区域面积越来越小(图1)。另一方面,由于绿心约2/3 的用地为农业用地,在应对气候变化、减少农业氮排放的呼声下,绿心保护面临争议[3-4]。此外,由于绿心涉及众多省、市和水务局的管辖范围,行政关系错综复杂,利益群体盘根错节,各级政府长期难以采取持续和统一的行动。虽然中央政府于2008 年颁布了《兰斯塔德2040 结构愿景》,但随后修订的《空间规划法》(Wet Ruimtelijke Ordening)削弱了中央政府在空间规划中的作用,省市政府开始基于地方意愿制定地方结构愿景,使《兰斯塔德2040 结构愿景》的约束力减弱[5-6],直至2012 年被《国家基础设施和空间结构愿景》(SVIR: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte)取代。至此,该由谁来为绿心的发展负责,以及如何确定绿心的未来发展,成为荷兰重要的国家议题。

图1 兰斯塔德的绿心开敞空间不断缩小

资料来源:绿心行政平台https://www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl

21 世纪初以来,荷兰空间规划在新自由主义思潮影响下采取了相对独立与分散的行动者网络和多中心化治理模式,作为独立行动者的各级政府和不同部门往往针对同一空间资源展开博弈,导致空间发展经常陷入无休止的谈判和多方利益的冲突,最终演变为政府争端或协调僵局[7]。面向当下以住房供给不足和气候变化危机为表征的空间治理失控以及随之而来的政策整合诉求,中央政府开始关注现行的空间规划政策能否为解决空间发展,特别是区域空间发展问题提供足够的指导,提出中央政府应重新主导空间规划[8-10],进而自2018 年开始,在国家层面对空间规划进行了新一轮的权力调整。一系列的国家行动表明荷兰“中央政府正在夺回空间规划的缰绳”[11],其背后的治理逻辑值得探讨。

从既有研究来看,荷兰作为一个具有悠久空间规划历史传统的国家,其空间规划一直被我国学者奉为经典的国际案例,诸多学者对荷兰规划管理体系、兰斯塔德区域规划、空间规划与环境议题的融合应对等议题开展研究[12-15]。然而,研究多着眼于二战后到21 世纪初的五版国家空间规划报告以及最新的环境法案②既有研究中备受关注的《环境与规划法》生效期已多次推迟,直至本文录用时尚在意见征询中,故本文暂不探讨。,少有对其空间规划体系中的央地关系历史变迁进行细致溯源,且对荷兰面临的最新社会问题,以及国家权力回归空间规划中心地位的重大转变未有触及。

综上,本文遵循元治理的逻辑框架,通过分析20 世纪以来荷兰空间规划中中央政府与地方政府的权力分配变迁,以及2018 年以来中央政府的规划机构调整和空间规划政策动态,揭示了荷兰空间规划中国家权力地位回归和角色重塑的治理逻辑,特别是国家权力在空间规划中的转型回归具有怎样的特征,又是如何实现的,以期为我国新时期国土空间规划中的政府角色转型提供参考借鉴。

1 国家权力在空间规划中地位的“双N 型”变迁

荷兰是代议制民主国家,由多党联合执政,中央、省、市三级行政体系自1848 年建立起延续至今。各级政府均包括议会、行政部门和司法监察部门,并设置相对独立的水务局,本文将其统称为三级政府(将水务局纳入政府范畴),中央政府是行使国家权力的主体代表。依据荷兰自20 世纪以来颁布的重要空间规划法规,其国家权力在空间规划中的地位几经起伏。

(1)1900—1930 年:建立地方城市规划制度,缺乏相互协调

1901 年荷兰颁布《住房法》,被视为荷兰空间规划的起点③参见荷兰国家档案馆南荷兰省规划局档案报告(Inventaris van het archief van de Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Holland,[1938] 1945-1986)。。当时的荷兰正处于快速工业化和城市化时期,面临人口快速增长以及人口向工业城市持续迁移带来的住房保障、公共卫生和城市扩建压力,亟须对各项建设进行规范管控。对此,《住房法》建立了城市扩建规划制度,奠定了地方土地分区管理的基础,同时对建筑控制线等标准进行规定,对土地开发和房屋建设进行规范管理。由于最初设计的治理模式特征是去中心化的权力下放[8],地方城市之间的利益诉求各不相同,各城市规划之间几乎没有任何协调[16-17]。

(2)1930—1960 年:设立国家规划局,中央政府有限干预地方规划

由于地方城市规划的碎片化和缺乏协调,出现了省道建设效率低下和农村土地过度消耗等问题。1931 年荷兰修订《住房法》,建立跨市域的区域规划制度,同时通过区域规划加强省级政府的主动权和约束力①参见荷兰国家档案馆南荷兰省规划局档案。。1941 年,荷兰通过颁布基本法令建立国家规划局,负责制定国家空间规划,监督区域规划和地方土地利用规划,标志着国家空间规划的开始②参见欧洲空间规划研究机构莱布尼茨协会国土发展协会(ARL: Academy for Territorial Development in the Leibniz Association)空间规划国家专栏(arl-international.com),2022。。但实践中,国家规划局鲜有机会行使国家空间规划干预地方规划的权限,地方政府在各自的行政权限内相对独立地开展区域规划和城市规划,部门之间和地方之间的紧张关系逐渐成为荷兰空间规划的固有矛盾[8]。

(3)1960—1985 年:建立现行三级规划制度,地方规划的法律地位得以强化

1960 年,荷兰发布第一版国土空间规划报告,但未对地方规划产生实际的约束力。1965 年,荷兰颁布《空间规划法》,建立了现行的国家、省、市三级规划体系,明确由市级主导的土地利用规划作为唯一具有第三方抗辩力的规划文件的法律地位。特别是在住房和农业领域,国家权力难以渗透至地方空间政策,且当国家空间规划政策与部门利益和地方规划发生冲突时,中央政府缺乏有效法律工具来进行协调和指导。例如在兰斯塔德地区,中央政府无法完全制止当地市政府在绿心内新建住房、在穆尔代克(Moerdijk)市保护区内建设大型工业园区的规划决定[8]。同期,荷兰作出了公众参与空间决策的法律安排,以公众参与为特征的协商规划开始兴起,规划决策程序愈加开放③同前一注释。。然而1970年代两次全球石油危机爆发后,荷兰的空间规划议题开始从住房保障和公共卫生转向对环境和自然的保护[18],公众对大型基础设施建设的抵触此起彼伏,协商规划由“创新之举”转为“无休止讨论”的代名词[19],荷兰的空间规划权力在地方层面变得更加松散。

(4)1985—2000 年:中央政府被赋予更多强制手段以干预地方规划

漫长的协商过程和地方权力分化造成的空间发展失序,促使荷兰在1985年对《空间规划法》进行修订,赋予中央政府更多的强制性手段对地方规划进行干预,规定地方政府在编制或修订地方城市规划时,必须考虑中央政府的关键规划决定(PKB: Planologische kernbeslissing)。1988 年荷兰出台第四版国家空间规划报告,第一次由中央政府确定特定地区和城市的空间发展方向,并对建设地点和建设数量作出规定,由国家权力协调地方政府和各个部门的利益关系,并与地方政企开展大量协商[8]。

(5)2000—2018 年:政党更迭,空间规划权力被进一步下放至地方和市场

世纪交迭之际,欧元区经济发展放缓,荷兰政党更迭,空间规划的重点由城市建设转向关注弱势群体,国家权力被认为没有必要广泛参与空间规划,由此启动了修订空间规划法案的行动[8,19]。2004 年,荷兰第五版国家空间规划报告出台,赋予中央政府“选择性”的责任角色,即“必要时权力集中,尽可能权力分散”,不再为地方政策规定具体条件[6,8],建设地点和数量标准等皆由地方自行决定,并允许私人与社会团体参与规划过程,以尽可能保持地方政府的政策自由。2008 年《空间规划法》修订完成,将“必要时权力集中,尽可能权力分散”上升为法定原则[8],规定市的土地分区规划不再需要得到省的批准,有关关键规划决定的规定也在法律中消失。尽管法律赋予了国家与省干预市镇土地利用规划的权限,但现实中少有使用该权限的先例[20]。这意味着国家权力从空间规划领域撤退[8],空间发展的地方分权趋势继续加强[19]。

2012 年重视自由主义和市场化的中右派政党主政后,《国家基础设施和空间规划的结构愿景》取代第五版国家空间规划报告,进一步放松了中央政府的空间规划管制,继续下放对地方土地利用规划的审批权;国家空间规划责任仅限于涉及国家利益(如出于军事目的的建设发展)、国际义务(如生物多样性或世界遗产保护)以及超越省界和国界的事务(如区域性道路、水路、铁路和能源网络建设等),地方规划只要符合国家空间政策并通过地方议会审议即具备法律效力。与此同时,由于中央政府下批的财政资金越来越少,地方政府在很大程度上将空间开发权留给了市场,并且越来越多地依靠社会组织、公民或土地所有者的合作,导致政府对空间规划的直接影响日趋减弱[16]。中央政府的“选择性参与”理念、对地方政府的放权以及对市场的放松管制,代表了国家空间规划的重大转变,成为近年来荷兰住房危机的直接源头。

(6)2018 年以来:规划机构职能调整,重塑政府治理角色

近年来,荷兰的空间失序和社会冲突问题频发,原有基于多中心的分散化治理网络难以适应以整体环境可持续发展为目标的新治理情境,引发国家权力回归空间规划的呼吁与实践。2018 年,荷兰进行了国家层面的空间规划机构和职能调整,突出空间规划的协调属性;随后在2020—2022 年先后发布多个空间规划文件和空间规划研究报告,表达国家权力回归空间规划的必要性。然而在此阶段,中央政府并未单纯依靠国家权威直接加强对空间规划的集权管制,而是展现出作为“平衡器”的空间治理新角色,且以《国家环境愿景》(NOVI: Nationale Omgevingsvisie)的编制和实施作为协同平台,确立了空间规划的政策协调框架和动态协调程序,并付诸空间治理实践。

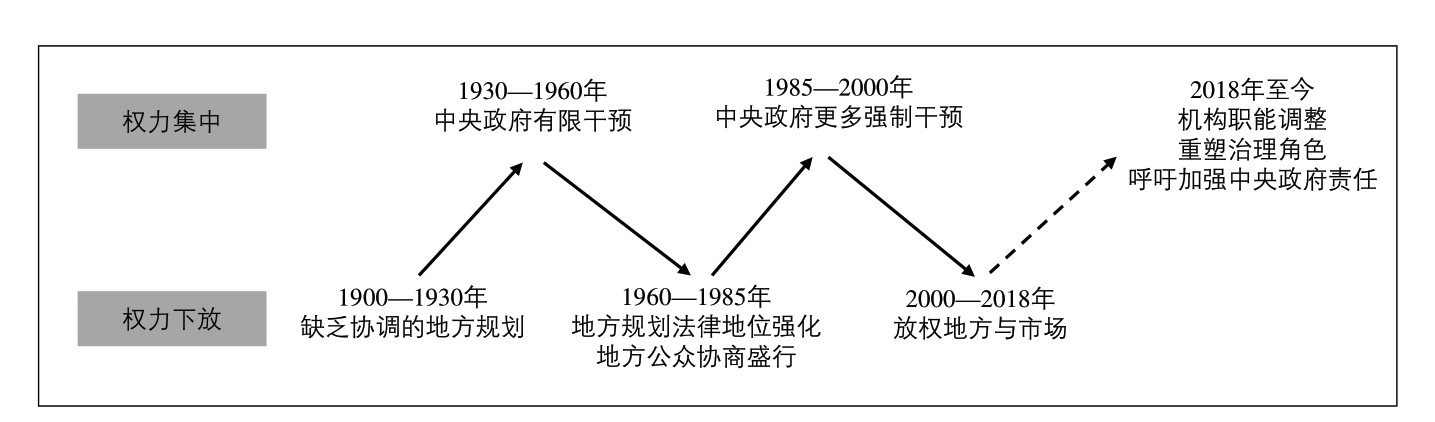

上述分析表明,20 世纪以来,在荷兰的空间规划中,国家与地方的权力关系此起彼伏,呈现出“双N 型”的演变规律(图2)。中央政府所代表的国家权力在不同时期的不同空间治理情境下,反复调整治理策略,每一个拐点背后的推动力量各不相同。政府、市场与社会始终同处于一个交织互动的网络之中,中央政府在不断下放权力和集中权力的过程中推动着空间治理的转型与发展。

图2 荷兰空间规划权力的“双N 型”变迁曲线

2 国家权力转型的理论探讨

2.1 因时而生:元治理概念(metagovernance)在荷兰的缘起

“治理”概念的提出始于1980 年代,随后逐渐在西方国家的公共事务领域盛行。由于“治理”概念强调去中心化和多元主体的广泛参与,各方权力平等分散而缺乏强有力的中心主体,相关主体承担责任的动力不足,相互推诿时有发生,面对治理议题常常历经长时间无休止的讨论而无法达成共识,导致空间治理低效、共同利益问题难以解决,直至出现“治理失灵”[21-23]。上文所述荷兰在1970 年代后出现的“无休止讨论”便是最好例证。自1990 年代末起,以梅勒曼·路易斯(Meuleman Louis)和简·库伊曼(Jan Kooiman)为代表的荷兰政治学与行政学家开始关注元治理概念,认为应有一个能够有效承担统筹协调责任的元治理者,通过灵活组合多元治理模式,打破各级政府、市场和社会多方利益相持不下的治理僵局,应对复杂的社会挑战和治理失灵。

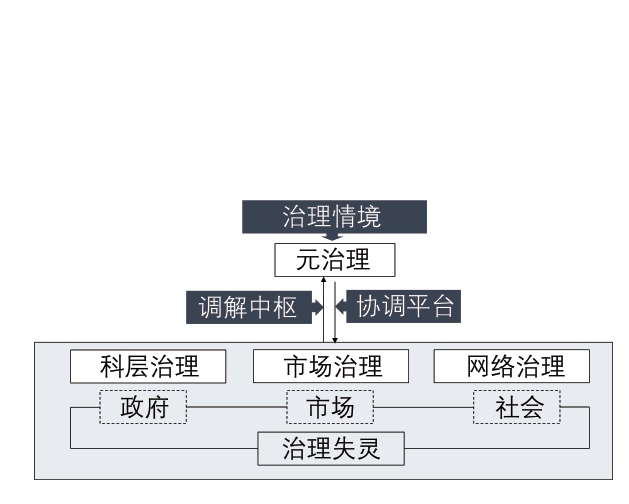

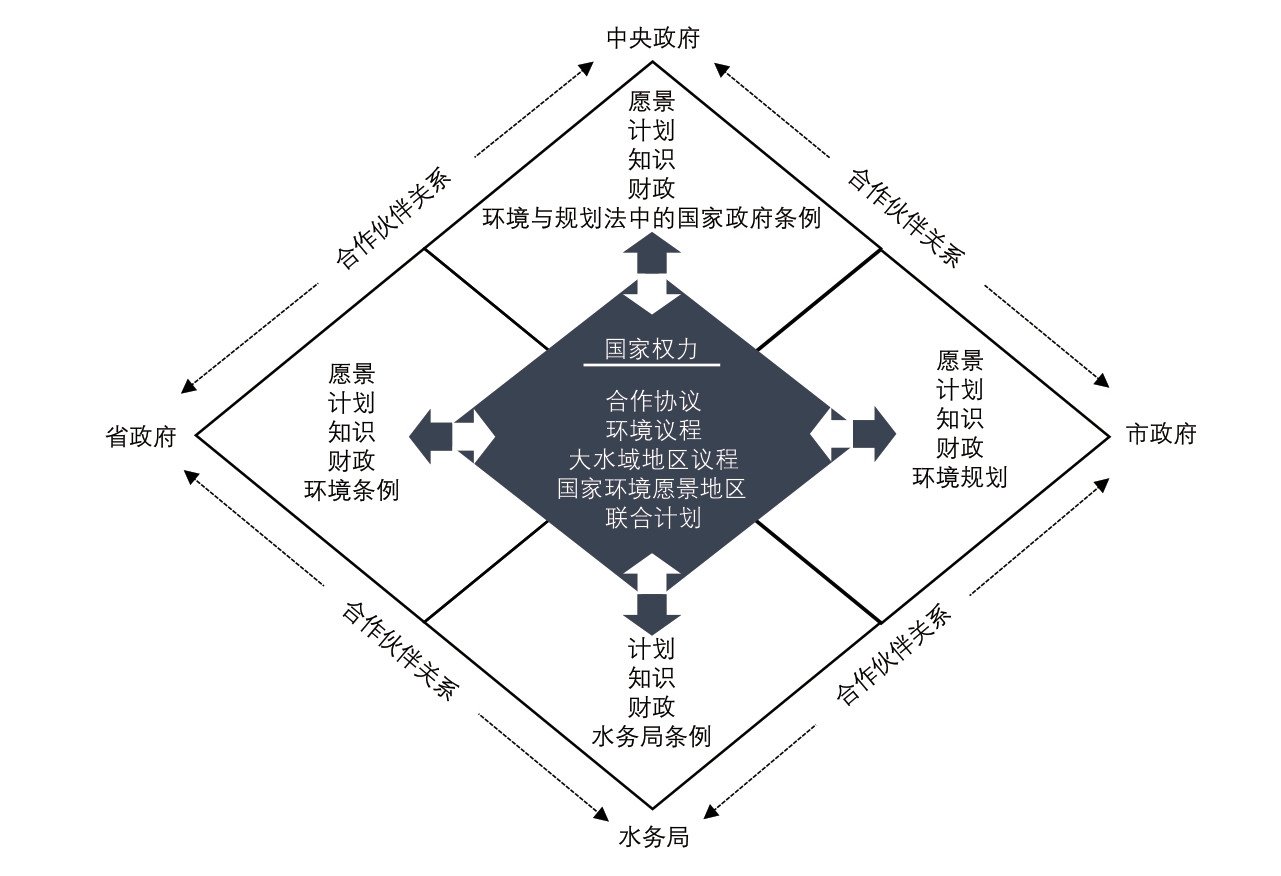

元治理理论强调国家和政府作为元治理者,通过构建开放的协调平台,促进科层治理、市场治理、网络治理三种传统治理模式的适当组合,实现协同治理[24-25];在元治理过程中,元治理者主要以调节器的角色出现,成为治理网络中的“统筹者”和“召集者”,而非“管制者”和“规训者”[26]。这意味着,元治理在保持治理的多中心化特征基础上,更强调元治理者作为中枢的调解作用,通过建立协调不同利益主体的立场和诉求的平台,促进和实现不同治理工具的组合,以应对分散的多中心治理体系导致的治理失灵(图3)。

图3 元治理理论认知框架

荷兰作为具有法律法规等正式制度框架和多中心化治理体系的典型国家,科层、市场、网络治理风格兼具,混合型治理模式特征明显[27],使其成为元治理理论的重要实践之地,西方学界已围绕荷兰的国土空间整治和水环境治理等议题开展了诸多元治理研究[28-30]。

2.2 因势而进:面向可持续发展的元治理趋势

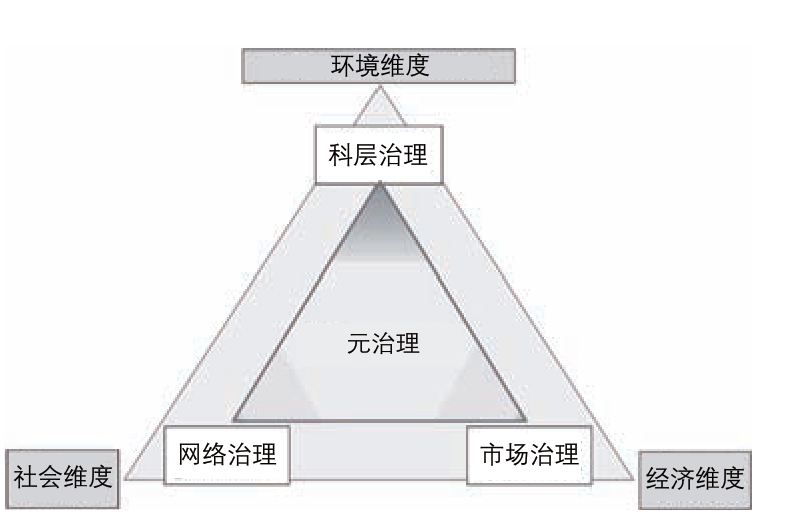

21 世纪初以来,国际上将元治理理论应用于各类政策建议的研究不断增多。2019 年,联合国公共行政专家委员会(CEPA: The United Nations Committee of Experts on Public Administration)顾问梅勒曼·路易斯作为元治理研究的先驱,强调将元治理视为实现联合国17 项可持续发展目标的手段,指导当下的治理变革(图4),并且提出了实现可持续发展的四种元治理路径,即:强有力的中央领导、自下而上的伙伴行动、聚焦转型期的治理情境、采用动态和多视角的方法[22]。

图4 面向整体性目标的可持续发展和元治理

资料来源:作者根据参考文献[22]绘制

具体到荷兰,2015 年联合国可持续发展目标提出后,荷兰提出了面向环境、经济和社会可持续发展的整体目标,如何防止环境、经济、能源、农业等相关部门以及各级地方的政策目标相悖,成为一项艰巨任务。鉴于地方政府和各个部门的行动最终都将被赋予空间效果,在面临住房危机和气候变化威胁等涉及可持续发展的新问题时,空间政策便成为整合与协调的支点[16],空间规划权力关系中的元治理逻辑由此浮出水面。特别在2018 年以后,空间规划中的国家权力再次被提升至新的高度,具体表现为呼吁国家权力回归空间规划的中枢地位[8-10];而在实践中,中央政府并未延续纵向行政体系中的“管制者”角色,而是转变为多元网络中的“调解者”,具体表现为从自上而下的直接干预转变为构建综合框架促进动态协调,重新塑造了国家权力在空间规划中的协调角色。

下文参照元治理逻辑,从调解中枢的地位回归和协调平台的角色重塑两个维度探讨上述最新变化背后的治理逻辑。

3 调解中枢:国家权力回归空间规划的协调中枢地位

自2018 年起,荷兰中央政府在规划机构和规划职能两个方面开始新一轮的空间规划权力调整,成为国家权力重新回归空间规划“调解中枢”地位的起始。

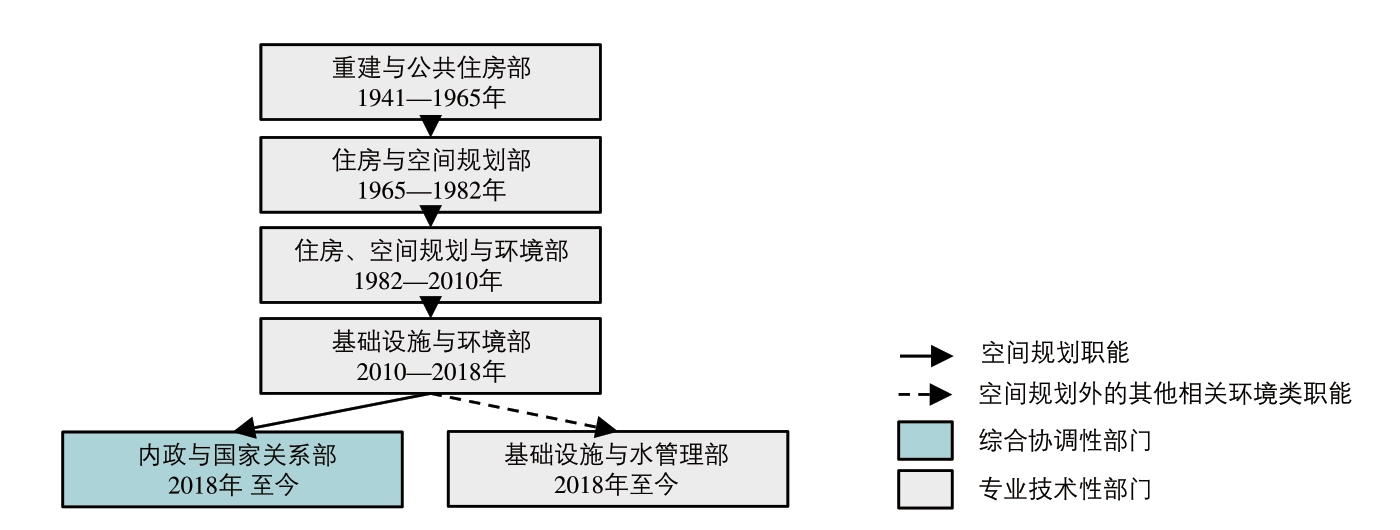

3.1 机构调整:综合协调性部门成为空间规划的主责机构

百年来,虽然荷兰负责国家空间规划的机构历经改名和重组的变迁,空间规划职能多与住房、基础设施和环境管理等事项一起归属于专业技术性部门(图5)。其中,1970 年代两次石油危机后,荷兰社会对环境和自然的关注空前高涨,荷兰环境卫生总局于1982 年被并入住房与空间规划部,设立住房、空间规划与环境部,使空间规划与环境保护职能更加紧密地结合在一起;2010年,空间规划的国家权力被进一步削弱,出于对缩减机构规模、减少对空间规划干预的考量,住房、空间规划与环境部被撤销,空间规划成为新成立的基础设施与环境部(Ministerie van Infrastructuur en Milieu)的职能①参见能源知识商会(Energie Compare)文件库:energievergelijk.nl/onderwerpen/vrom。。

图5 荷兰空间规划职能所属中央政府部门的变迁

已有研究普遍将2010 年以来的基础设施与环境部或2018 年设立的基础设施与水管理部(Organogram ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)认作荷兰空间规划的行政主管部门[31-34]。但事实上,空间规划职能在2018 年被首次纳入综合协调性部门——内政与国家关系部(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)②原基础设施和环境部的职能被拆解划入三个国家机构:空间规划和可持续建筑职能被划入内政与国家关系部;能源与气候职能被划入经济事务与气候部;环境、水和基础设施职能被划入基础设施和水管理部。目前内政与国家关系部主要负责民主法制(含国家关系、民主化问题、行政事务)、住房与空间规划(包括空间规划政策、空间发展、空间项目、公共住房与建筑能源、房地产管理)和数字化(包括数字政府与情报安全)工作。基础设施和水管理部的职能则主要包括水资源管理、交通基础设施、水和土壤等,更具环境技术工程性质。,开始被视为综合的“协调性事务”而非单纯的“技术性事务”,虽然被削弱了技术与工程属性,但仍将服务国民人居环境作为根本目标。从目前荷兰国家机构设置、职能管理和资源分配来看,内政与国家关系部、基础设施与水管理部在空间和环境领域的联系颇为密切,协调部门与技术部门在职能上相互区分,在事务上不断互动,以实现对空间发展进行更加综合的协调和统筹。

3.2 职能调整:中央政府明确“治理基准”,建构治理模型

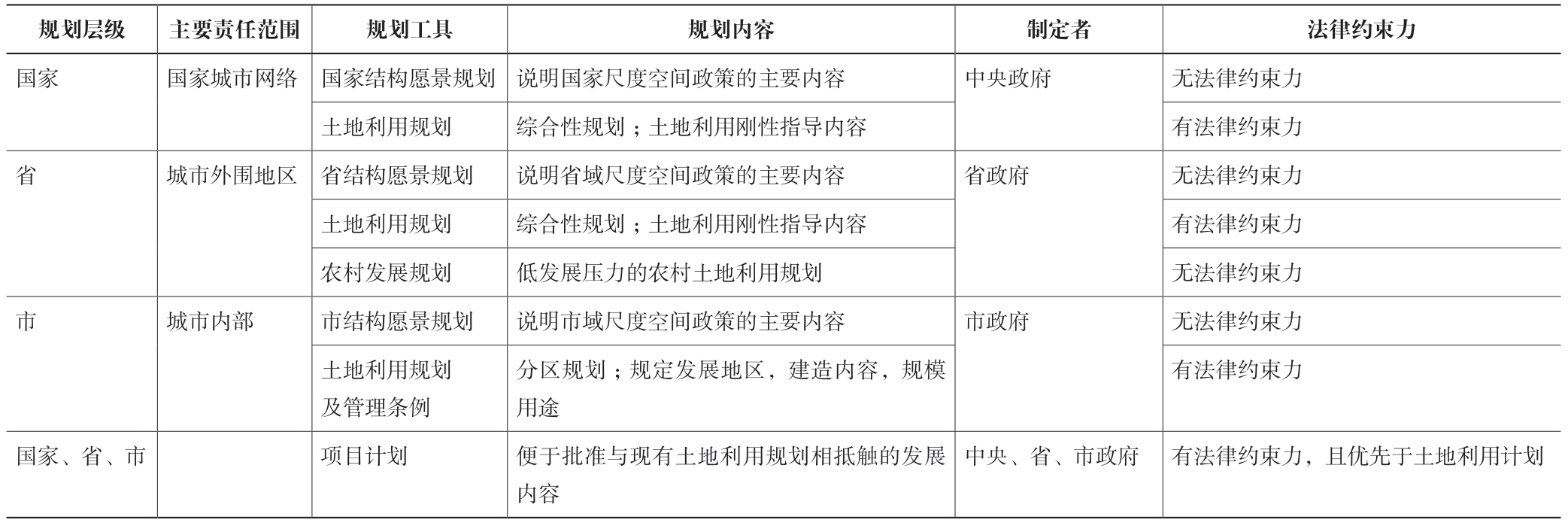

进入21 世纪,分权成为荷兰空间规划结构演变的主要趋势③一方面表现为职能性分权,即根据职能和地域分配权力,如根据水管理任务的重要性,设置独立于三级政府的水务局和21 个跨行政边界的水管理区。另一方面表现为层级性分权,即三级政府权能相对分离,管理范围相互区分,如中央政府主要负责城市网络(包括基础设施和交通流动性),省政府主要负责城市外围地区(主要为农业区),市政府主要负责城市内部(如住房、城市公共空间、休闲游憩区)等空间规划事项[16,36]。。中央、省、市和水务局相对独立地承担特定的空间规划责任,多中心的空间规划体系及其实施主要依赖软性的信任与共识[35],而不是硬性的直接干预,由此减轻了中央政府的责任和负担。根据2008 年《空间规划法》建构的空间规划体系(表1),市政府拥有最实质性的空间规划权力④由于新修编的《环境与规划法》编制较早,至本文录用时仍在酝酿之中尚未生效,故暂不探讨。根据中央政府公告,该法的主要目的是将现有几十部法律加以整合以简化程序、避免冲突,“元治理者”的协调中枢作用更可见一斑。详见荷兰中央政府(rijksoverheid.nl)Omgevingswet 相关公告。:在法律上不受国家和省结构愿景的约束,以唯一具有法律地位的土地利用规划为治理工具,是土地利用的最重要决定者[20];环境许可证的申请(《环境许可法[一般规定]》第2.4 条)也由市政府决定,若建设规划与市议会通过的《土地利用规划》相抵触(《空间规划法》第3.1 条),那么申请人将无法获得环境许可证(《环境许可[一般规定]法》第2.10 条)[36]。尤其是2010 年后,中央政府将越来越多的空间规划权力和空间发展任务下放到地方,同时削减了相关财政开支,导致许多城市在财政上依赖土地开发,奉行积极的土地政策,以高价出售土地并从中受益[15],结果导致城市发展深陷住房危机和空间失控的状况。

表1 以2008 年《空间规划法》为依据的荷兰空间规划体系

注:各项规划的法律基础均为《空间规划法》;虽然国家和省有编制土地利用规划并取代地方土地利用规划的权力,但这种权力极少有使用先例。

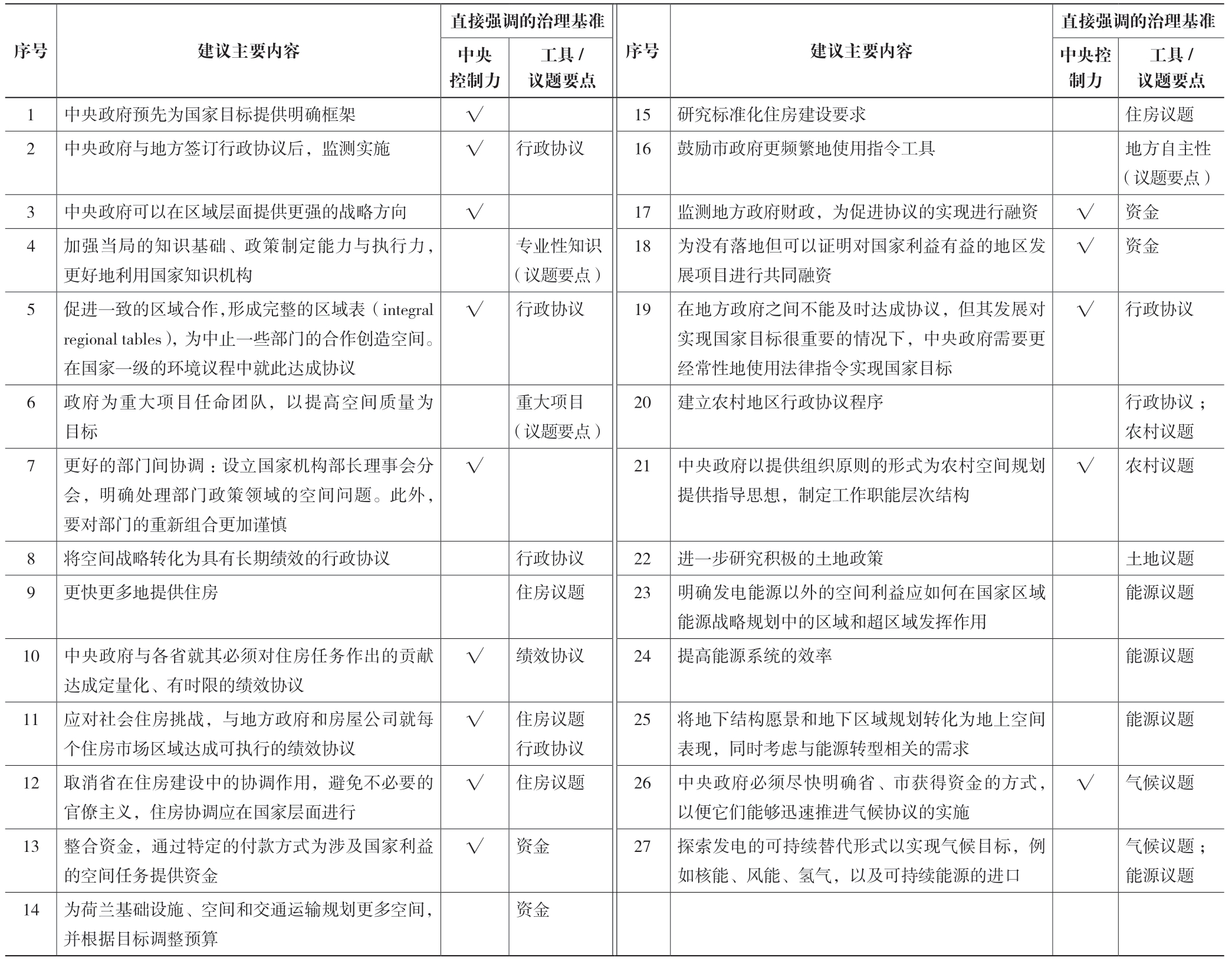

2018 年内政与国家关系部接手空间规划职能后,通过综合一系列前期意见,于2021 年发布《从话语到行动:空间规划治理——空间规划的跨部门政策研究》报告,强调空间治理需要在不同的国家机构和各级政府之间进行良好的协调和分工,提出由中央政府明确有关中央管控、绩效协议、资金、知识、重大项目、可持续性议题等的“治理基准”(governance benchmarks),在此基础上建立“有效治理模型”,以形成新的治理经验[8]。基于治理基准,报告面向可持续发展的治理情境,针对可持续城市化、农村地区发展以及能源转型等议题,提出有助于提高空间规划治理效能的27 条建议(表2),其中14条涉及中央政府如何行使更大的主导权,同时也为地方自主规划留下空间。

表2 《从话语到行动:空间规划治理——空间规划的跨部门政策研究》27 条中央政府治理基准建议及其分类

具体而言,根据上述治理基准,为实现国家空间结构远景规划,中央政府要为每个地区提供量化目标、组织原则、绩效任务和时间限制,并负责监督检查所有地方规划是否符合国家发展目标;地方则根据国家目标原则作出地方的空间规划应对,并详细说明一定时限内的实施时序和资金计划。如果既定目标未能实现,中央政府将与地方政府进行谈判协商,亦可调整实现规划目标的财政或其他条件。此外,为促进协调一致的央地行动,中央政府还会以行政协议的方式与省、市以及特定区域达成绩效协议,根据协议匹配资金支持并监控协议实施进度,如果协议目标未能实现,则再次经过央地协调强化支持或调整目标。

显然,上述治理模式是科层治理与网络治理的有机组合。在治理周期前端,中央政府从国家利益出发,提出量化目标和必要的组织原则;在治理中期,中央政府检查地方规划目标与进展是否符合国家目标,并提供调整方案以达成行政协议;在治理周期后端,由中央政府监督和评估行政协议的实现程度。这种循环模式使中央政府对空间规划及其实施有更多的主导权,且整个过程设置时间期限,由中央政府组织协商并提供修正机会,以促进中央政府实现对空间规划的协调角色。由此,中央政府通过明确治理基准、建构治理模型、签署行政协议、确定时间期限、进行循环性的监督和协商等措施,强化中央政府对各级空间规划的全面掌握与调节,取代过往以市政府为核心的规划分权结构,更多承担“统筹”而非“管制”的调解中枢角色。

4 协调平台:国家权力重塑空间规划的框架协调和协调程序

2020 年,荷兰内政与国家关系部组织编制《国家环境愿景》,代替了从1960 年以来相继发布的五版国家空间规划报告以及2012 年发布的《国家基础设施和空间结构愿景》和《国家环境展望》,成为新一版国家层面的综合性空间规划文件。中央政府借此搭建了一个既突出国家权力的中枢地位,又包容地方政府和各个社会领域的空间利益相关方的协调平台。

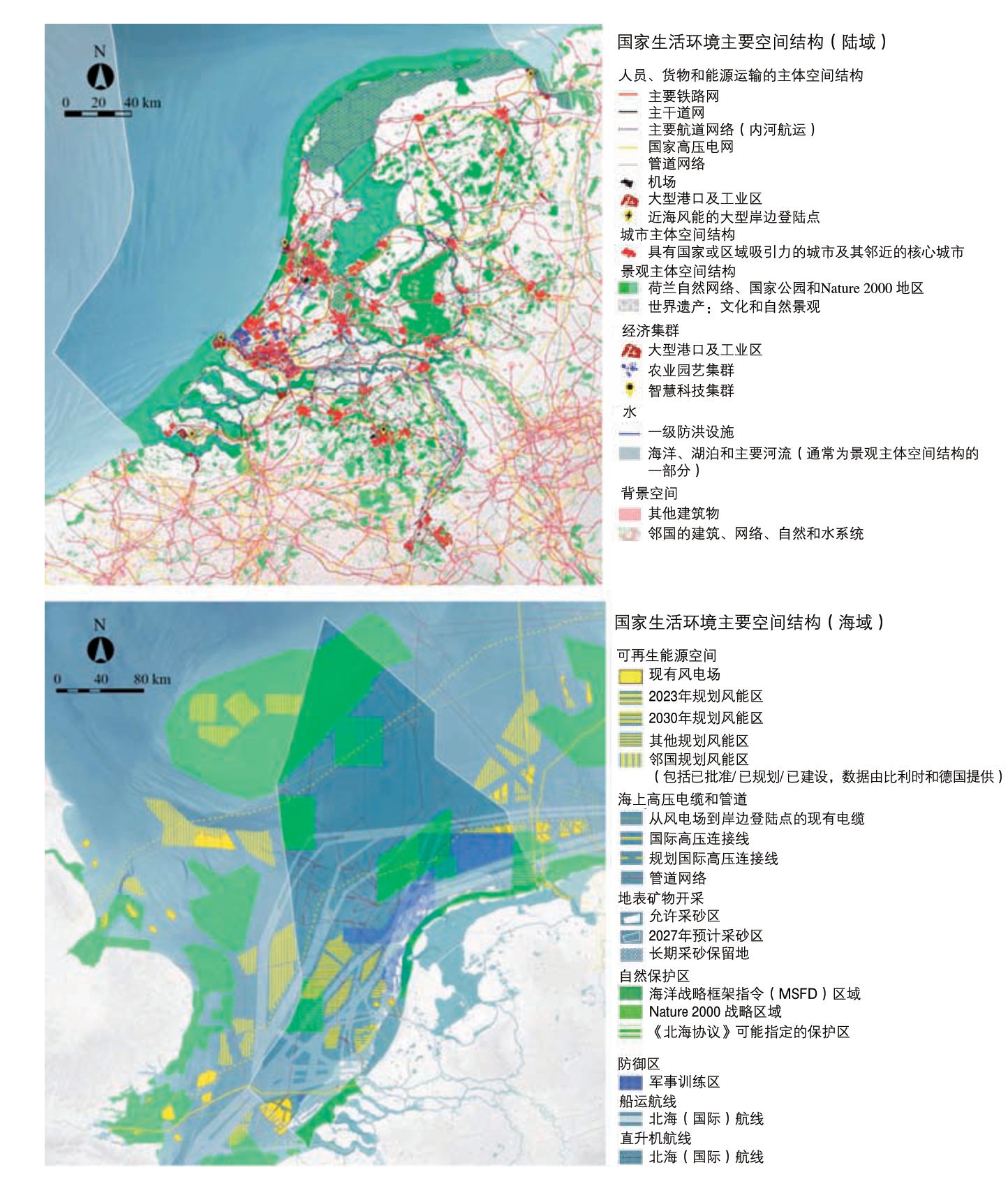

4.1 《国家环境愿景》的编制:构建跨部门的综合性空间政策协调框架

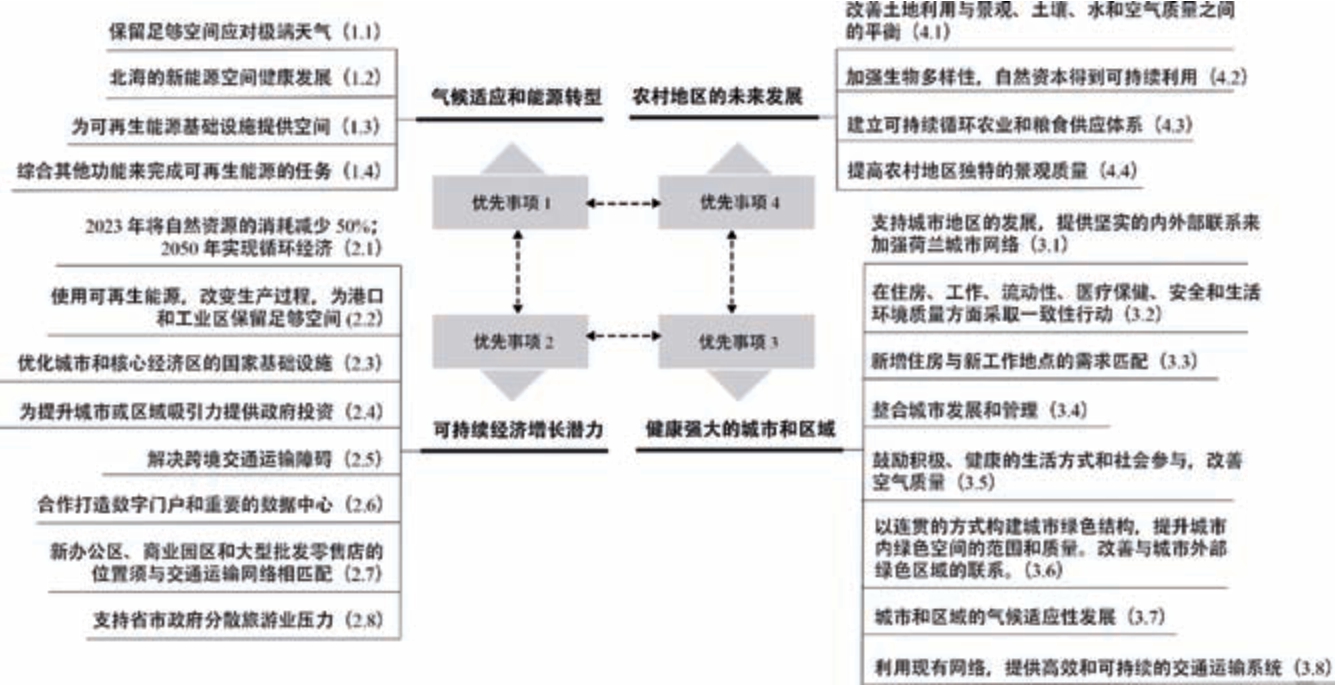

鉴于现实的发展诉求多元复杂、相互交织,发展目标已然无法通过任何单一方面的努力来实现而必须着眼长远统筹考虑各种利益安排,中央政府面向可持续发展的治理情境,以提供高品质和有吸引力的物质空间为目标,通过《国家环境愿景》提出了面向未来30 年的一系列国家空间发展综合任务要求,涉及农业、交通、能源等多个领域。例如:建造100 万套新住宅,建造可持续能源的空间,适应不断变化的气候,发展循环经济和循环农业等。与以前只涉及一个管治对象(如建成空间、土壤或环境)或只涉及一个部门(如农业或交通)的国家政策和空间规划相比,《国家环境愿景》的创新之处在于提供了一个注重合作的跨部门空间政策框架,在国家战略层面将跨部门政策以“一张图”的方式予以关联整合(图6),且这些政策可进一步转化为投资决定和项目计划。如此,该愿景提供了一种由中央政府主导整合各个部门、地方政府和公民社会的利益诉求的综合统筹方法,以促进利益相关者之间的协调与合作①《国家环境愿景》的概要一节明确表述:“中央政府必须在这一过程中发挥主导作用。(空间)稀缺性意味着国家必须作出选择……但注意:中央政府不适合发挥集权作用。相反,责任需要由相关各方共同承担。中央政府应努力引导协商互动,引导对涉及国家利益事项的监督。”。

图6 中央政府在《国家环境愿景》中对国家主要陆、海空间结构的规划要素整合

资料来源:作者根据《国家环境愿景》(3.3)Nationale Hoofdstructuur Leefomgeving 绘制

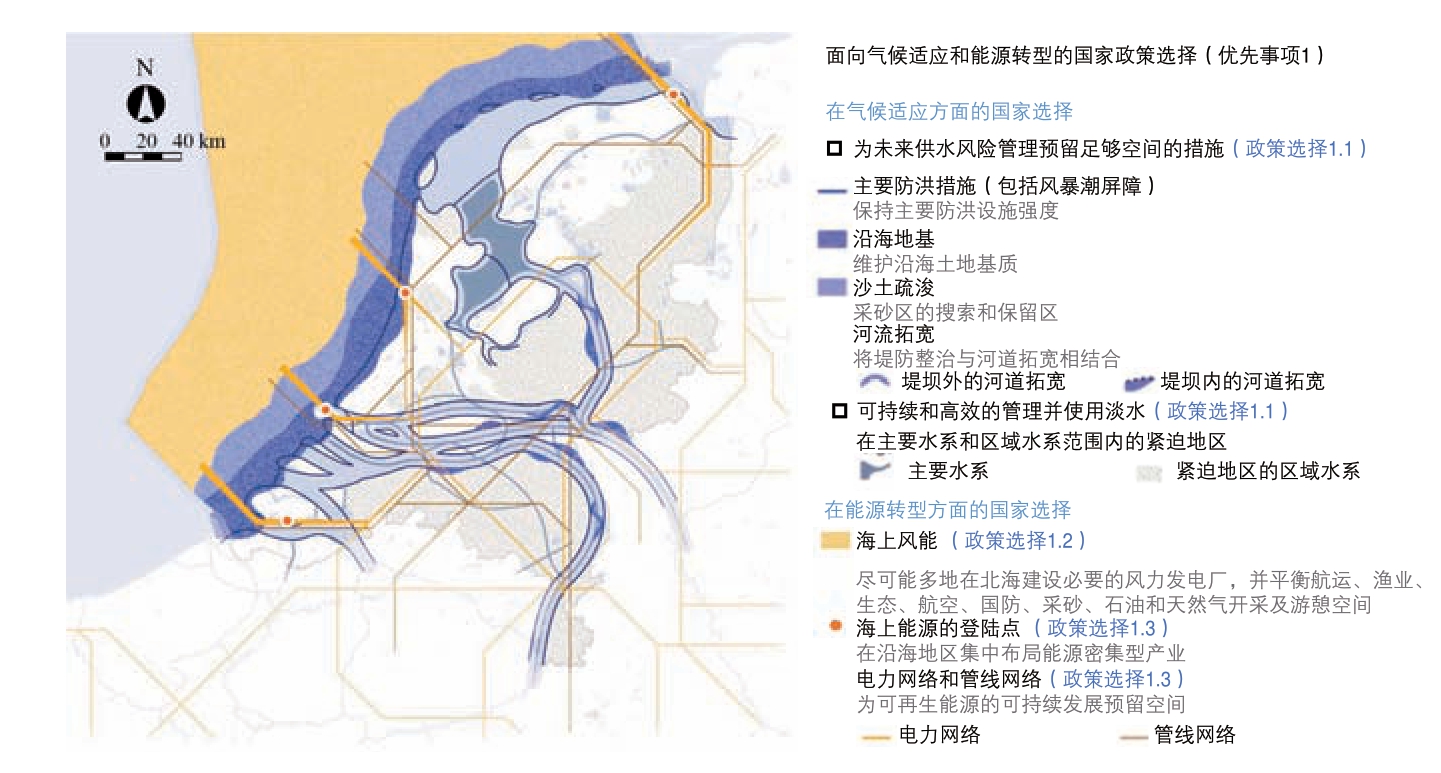

在《国家环境愿景》的编制过程中,国家权力通过构建空间政策框架,推动中央政府与省政府、市政府和水务局相互合作,基于协调共同发挥整合型政府的作用,并与公共和私营部门、社会机构和公民个人之间合作,使用各自的政策工具各司其职(图7)。其中,中央政府虽然掌握主导权,但并不赋予自己作为集权力量的角色,而是仅扮演着连接器、调解者、专家、知识中介和督促者的角色(《国家环境愿景》第5.1节),促进相关各方共同承担提升空间质量的任务和责任。例如:针对具体的空间事项,《国家环境愿景》提出了21 项与空间环境相关的根本国家利益,明确了中央政府在相关任务中的系统责任或结果责任②系统责任指协调保障方面的责任,即中央政府负责确保系统的顺利运作,使系统内的每一方都能发挥其作用。如果负责实现结果的机构(如市或省)未能达到国家利益方面的目标,中央政府必须调查原因。如有必要,可调整制度或向各方提供支持、赋予其他权力,以便地方能够实现目标。结果责任指对治理有效性直接负责的刚性责任,属于“更深远的责任”,可以直接被要求承担责任。,同时明确了相应的实施工具(《国家环境愿景》第3 章)。此外,《国家环境愿景》提供了处理利益相悖问题的三个利益平衡原则(《国家环境愿景》第4.1 节),详细阐述了国家层面的四个优先事项及其政策选择框架(图8),并将各项政策选择在空间规划图纸上落位说明(图9)。

图7 中央、省、市三级政府和水务局作为整合政府共同开展工作,并各自使用自己的工具

图8 中央政府在《国家环境愿景》中列出的四个优先事项以及对应的政策选择

资料来源:作者根据《国家环境愿景》整理绘制

图9 国家政策选择在空间上的落位(以优先事项1 为例)

资料来源:作者根据《国家环境愿景》(4)Nationale keuzes klimaatadaptatie en energietransitie 绘制

4.2 《国家环境愿景》的实施:意见综合与共识传递的动态协调程序

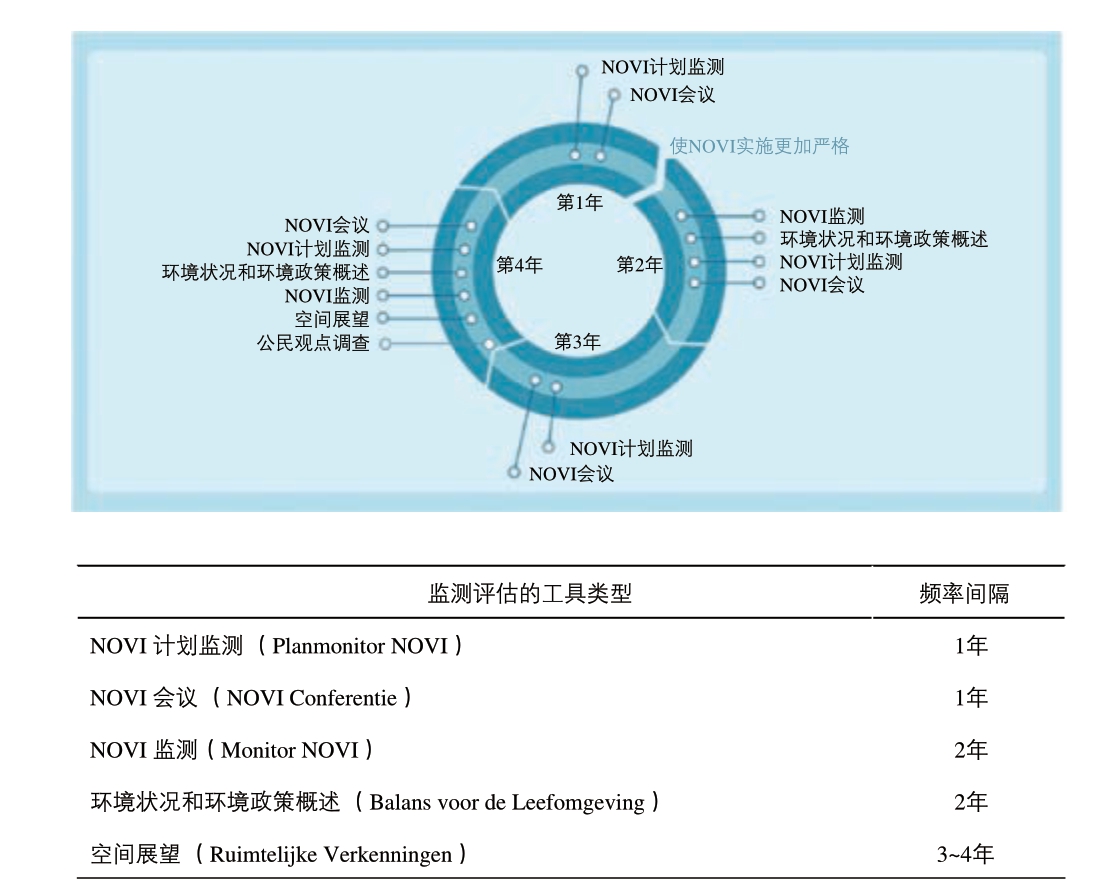

2022 年5 月,内政和国家关系部代表经济事务和气候部、基础设施和水资源管理部、农业自然和食品质量部、气候和能源部、自然和氮气部、国防部、教育文化和科学部、福利和体育部等部门,向议会发布空间规划函(2022-0000268154 号)《关于国家在空间规划中的作用》,强调要进一步加强空间规划中的国家权力,并通过NOVEX(即《国家环境愿景》的行动计划)实施《国家环境愿景》。中央政府在此函中强调:“荷兰的国家空间规划又回来了”[10],建议加强国家权力在空间规划方面的全面指导,并特别规定了基于会议、监测、评估和参与的全周期动态协调程序(图10)。

图10 针对《国家环境愿景》(NOVI)实施的周期性监测评估程序

资料来源:作者根据内政和国家关系部政府公告和参考文献[10]绘制

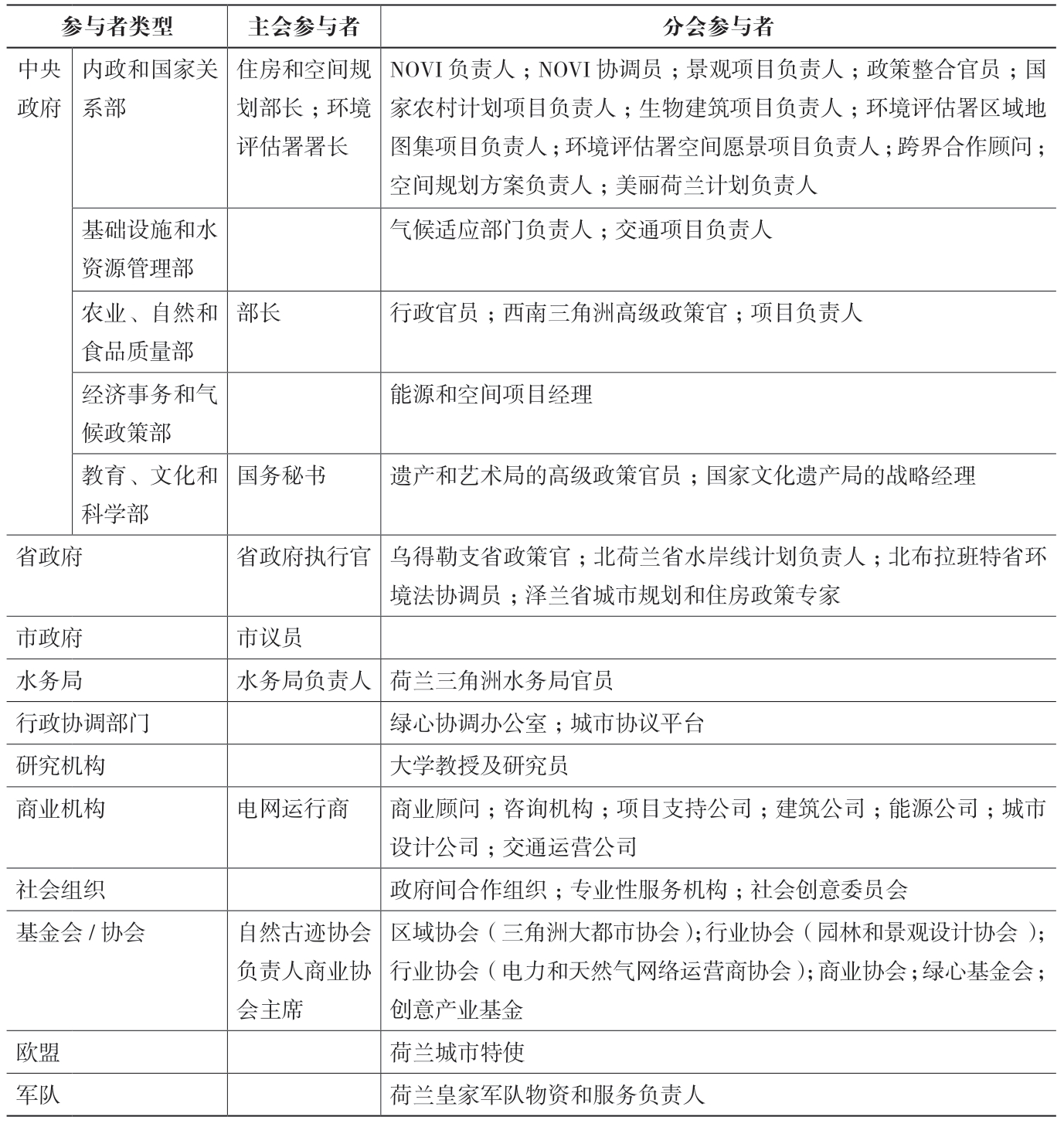

其中,第一次《国家环境愿景》会议于2022 年3 月召开,包括了官方报告、研讨会、互动会议和见面会等正式和非正式形式,参与者不仅有政府官员,还有来自多个方面的机构和组织的代表,例如绿心协调办公室、城市协议(City Deals)平台等行政协调部门,高等院校和研究机构,商业顾问、建筑设计公司、交通与能源公司等商业机构,政府间合作组织、专业服务性机构等社会组织,以及区域协会、行业协会、绿心基金会等社会资本机构,欧盟和军队等(表3),成为凝聚社会力量并将国家空间利益渗透于社会的关键平台。基于此,中央政府得以在《国家环境愿景》实施过程中与各级地方政府以及广泛的市场和社会利益群体进行对话并完成意见综合,同时向社会网络传递知识以取得行动共识。

表3 《国家环境愿景》(NOVI)会议参与者类型

注:表中空格表示此项不涉及。

5 对中国空间治理的启示

本文遵循元治理逻辑,提取调解中枢、协调平台两个关键维度,探讨在空间规划领域塑造国家权力调解中枢角色的可行方式。从治理到元治理,二者的根本区别在于:前者关注的是各个主体脱嵌于政府和国家而形成多中心、分散化的治理模式;后者关注的是在不破坏多元自主参与治理的前提下维护政府与国家的影响力,通过灵活组合多元治理工具创造协调框架与协调程序,以应对复杂化的跨领域、跨部门、跨区划治理[37-38]。本次荷兰国家权力回归空间规划、加强对空间规划的全面指导与通常所谓的“集权”和“收权”不同,更强调国家的统筹协调权威,而法律、规制、许可、指标考核等传统科层化治理工具不再是国家发挥统筹权威的唯一工具类型,国家还可通过机构改革和职能调整来实现角色转变,通过提供明晰各方责权与合作关系的跨部门空间政策框架和为多部门共同服务的协调平台,实现从“管制者”向“调解者”与“监督者”的转变。

在我国,伴随2018 年以来的国家机构改革和国土空间规划体系构建,国家权力在空间规划体系中的地位日益凸显,但协调性角色的塑造尚待探索。无论在我国还是西方国家,现代空间规划因具有明显的公共政策属性和跨部门利益博弈特质,与元治理逻辑显现出一致性和适配性。荷兰在空间规划领域的最新转型便是在元治理逻辑下的典型实例,或可为我国在新时期国土空间规划改革中的中央政府角色转型提供有益的参考和借鉴。

(1)面向转型发展的治理情境,需要塑造元治理者的新角色。在全球面向可持续发展的转型期,中国同样面临着在“生态文明建设”“碳中和”“高质量发展”目标下的转型挑战。参照荷兰21 世纪初以来市场主导下的空间发展失控,国家权力在空间统筹发展中的必要性可见一斑。对我国来说,面向国家治理能力和治理体系现代化的目标,培育市场与社会主体的治理能力并构建伙伴关系同样关键且重要。尤其对空间治理而言,综合统筹和冲突协调必不可少,如何构建政府权威与市场主体和社会主体之间的关系网络,更需要有元治理者来承担调解枢纽的职能。空间资源紧约束并不意味中央政府只能通过自上而下的任务传导和指标压制进行职能回收,中央政府还可以通过空间政策框架设计和治理模式协调组合加强统筹协调的主导权,根据不同的治理情境对各级地方政府以及市场和社会进行灵活性权责分配,在国家空间政策框架内发挥中枢作用的同时,通过角色转型避免集权危机。

(2)通过规划机构与规划职能调整,发挥“中枢”作用的同时强化“调解”能力。机构的调整可以带动职能的转化。荷兰在2018 年首次将空间规划职能转移到综合协调性部门,而不再在专业技术性部门之间转移,巧妙地使空间规划超越住房建设、基础设施建设和水环境保护等专项议题成为一项综合性职能;国家空间规划机构成为协调跨部门关系的调解中枢,与经济、能源、气候、农业、教育等专项业务部门直接对话,在提升空间治理效率的同时保证了多重发展目标在同一空间的协调落位。与此同时,央地政府在空间规划职能上的责权关系亦有明确划分,中央政府以空间治理基准的制定者、财政支持的提供者和行政协议的绩效监督者的身份,为地方自主规划留下足够空间,并且通过全周期的实施监测和及时的政策协议调整,灵活协调与地方之间的关系,确保总体目标的实现。当下,我国国土空间规划兼具空间利益的综合统筹特性与规划手段的专业技术特性,如何通过适宜的部门职能调整,使规划管理机构“刚柔并济”,在刚性约束传导中体现足够的利益调解与目标平衡能力,应该成为下一步改革的探索方向。

(3)从“结果合法性”走向“过程合法性”,在规划整合中挖掘空间规划的平台协调潜力。这里的合法性是指行为人、事件或过程的权威有效性和广泛接受度[25]。在中国的传统科层治理模式中,合法性评估常常源于结果或成果,如法定规划文本所具有的法律效应。在西方的网络治理模式下,合法性更强调结果的产生过程与方式,如《国家环境愿景》的编制与实施更加强调其作为协调性框架与协调性程序的内在协同属性。我国具有显著的科层治理优势,国土空间规划改革应在此基础上重视探索市场与网络辅助组合的多元治理方式,推动国土空间规划由结果合法走向过程合法。当前我国规划机构改革、多规合一实践、三区三线划定等,均是国土空间规划体系改革的重要标志性行动,但这仅是改革的前端。未来能否在规、建、管全过程中回应人民城市建设的关切,才是关乎国土空间规划改革能否成功的硬道理。具体而言,在规划编制与实施中,为地方规划主体提供持续的协调平台、匹配事权,充分包容跨部门、跨层级、跨边界的协商过程;在城市运营管理中,设计周期性的社会反馈—意见综合—监测调整机制,发挥空间规划的“知识中介”作用,成为市场与社区共同参与的专业知识网络和学习共享平台,以协调和凝聚各方的空间战略共识,在正式和非正式机制之间建立有效联系。

荷兰新一轮空间规划变革应对社会危机的有效性仍有待观察,但将其置于整个历史进程中考量,国家权力地位的重大转变和空间规划的转型趋势值得关注。目前,荷兰的《环境与规划法》迟迟未能生效,但“协作、参与和综合工作将是新法律的重要支柱”①详见荷兰政府环境法入门专题网站:aandeslagmetdeomgevingswet.nl。,国家权力将通过立法途径进行空间治理工具的整合,强化国家调解中枢角色以及协调平台作用,为各级地方的权力行使提供统一规范,有待未来持续跟踪。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 魏后凯.荷兰国土规划的经验与教训[J].经济学动态,1994(8): 47-49.

[2] 张衔春,龙迪,边防.兰斯塔德“绿心”保护:区域协调建构与空间规划创新[J].国际城市规划,2015,30(5): 57-65.

[3] DE ZEEUW F.Groene hart beleid is failliet[N].Column Romagazine,2018.

[4] SCHEGGETMAN B.Venster bodegravenwoerden weer bedreigd[EB/OL].[2022-10-13].https://Groenehart.Info/Venster-Bodegraven-Woerden-Weer-Bedreigd/.

[5] BUITELAAR E.Window on the netherlands:cracks in the myth: challenges to land policy in the netherlands[J].Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie,2010,101(3): 349-356.

[6] BALZ V,ZONNEVELD W.Transformations of planning rationales: changing spaces for governance in recent dutch national planning[J].Planning theory &practice,2018,19(3): 363-384.

[7] FRANZEN A,HOBMA F,DE JONGE H,et al.Management of urban development processes in the netherlands: governance,design,feasibility[M].Amsterdam: Technepress,2011.

[8] Ministerie Van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksrelaties.Van woorden naar daden:over de governance van de ruimtelijke ordening interdepartementaal beleidsonderzoek ruimtelijke ordening (version1.0)[Z].2021.

[9] Ministerie Van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksrelaties.Nationale omgevingsvisie duurzaam perspectief voor onze leefomgeving(NOVI)[Z].2020.

[10] Ministerie Van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksrelaties.Nationale regie in de ruimtelijke ordening [Z].2022.

[11] Ministerie Van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksrelaties.Programmaplan novex[Z].2022.

[12] 周静,沈迟.荷兰空间规划体系的改革及启示[J].国际城市规划,2017,32(3): 113-121.DOI: 10.22217/upi.2016.345.

[13] 张佶,李亚洲,刘冠男,等.寻求强控与发展的平衡——空间规划央地协同治理的国际经验与启示[J].国际城市规划,2021,36(4):82-90.DOI: 10.19830/j.upi.2020.360.

[14] 吴德刚,朱玮,王德.荷兰兰斯塔德地区的规划历程及启示[J].现代城市研究,2013,28(1): 39-46.

[15] 乔艺波,罗震东.从空间规划到环境规划——荷兰空间规划体系中规划权划分的流变[J].国际城市规划,2022,37(5): 47-53.DOI: 10.19830/j.upi.2022.316.

[16] VAN SCHIJNDEL B,VAN DER WAL H.Basisboek ruimtelijke ordening en planologie[M].The Netherlands: Noordhoff Uitgevers,2016.

[17] DE KLERK L,VAN DER WOUDEN R.Ruimtelijke ordening: geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in nederland,1200-nu[M].Rotterdam: Nai010 Uitgevers,2021.

[18] BRUINSMA F,KOOMEN E.Ruimtelijke ordening in Nederland[M].Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam,2021.

[19] 张书海,李丁玲.荷兰《环境与规划法》对我国规划法律重构的启示[J].国际城市规划,2022,37(1): 93-98.DOI: 10.19830/j.upi.2019.560.

[20] OECD.The governance of land use in the Netherlands: the case of Amsterdam,OECD Regional Development Studies[R].Paris:OECD Publishing,2017.

[21] JESSOP B.Governance,governance failure,and meta-governance[C].Università della Calabria,Arcavacata di Rende International Seminar,2003.

[22] MEULEMAN L.Met agovernance for sustainability: a framework for implementing the sustainable development goals[M].1st ed.London: Routledge,2019,43(1): 109-113.

[23] 张平,隋永强.一核多元:元治理视域下的中国城市社区治理主体结构[J].江苏行政学院学报,2015: 49-55.

[24] JESSOP B.Capitalism and its future: remarks on regulation,government and governance[J].Review of international political economy,1997,4(3): 561-581.

[25] MEULEMAN L.Public management and the metagovernance of hierarchies,networks and markets: the feasibility of designing and managing governance style combinations[M].Heidelberg: Physica-Verlag Hd,2008.

[26] 李晓飞.西方空间政治学前沿理论的整体性及其中国应用[J].行政论坛,2021,28(5): 138-146.

[27] PAHL-WOSTL C.The role of governance modes and meta-governance in the transformation towards sustainable water governance[J].Environmental science &policy,2019,91: 6-16.

[28] VAN DIJK J M.Water and environment in decision-making: water assessment,environmental impact assessment,and strategic environmental assessment in Dutch Planning.a comparison[M].Wageningen: Wageningen University and Research,2008.

[29] GJALTEMA J,BIESBROEK R,TERMEER K.From government to governance to metagovernance: a systematic literature review[J].Public management review,2020,22(12): 1760-1780.

[30] ZONNEVELD W,SPAANS M.Meta-governance and developing integrated territorial strategies:the case study of MIRT territorial agendas in the Randstad (Netherlands)[J].Planning theory &practice,2014,15(4): 543-562.

[31] 牛赓,翟国方,朱碧瑶.荷兰的空间规划管理体系及其启示[J].现代城市研究,2018(5):39-44.

[32] 张书海,王小羽.空间规划职能组织与权责分配——日本、英国、荷兰的经验借鉴[J].国际城市规划,2020(3): 71-76.DOI: 10.19830/j.upi.2018.323.

[33] 乔艺波,罗震东.集权与分权的平衡——荷兰市镇空间规划的编制与实施[J].小城镇建设,2020,38(12): 21-27.

[34] 孟梦,李文竹,王世福,等.治理视角下的气候适应性规划——荷兰水管理和国土空间规划的一体化进程[J].国际城市规划,2021(5): 41-51.DOI: 10.19830/j.upi.2021.428.

[35] DECOVILLE A,DURAND F.An empirical approach to cross-border spatial planning initiatives in Europe[J].Regional studies,2021,55(8): 1417-1428.

[36] 弗雷德·霍马,彼得·扬.空间规划开发法导论:荷兰经验[M].北京: 地质出版社,2018.

[37] WHITEHEAD M.In the shadow of hierarchy:meta-governance,policy reform and urban regeneration in the West Midlands[J].Area,2003,35(1): 6-14.

[38] SØRENSEN E.Metagovernance: the changing role of politicians in processes of democratic governance[J].The American review of public administration,2006,36(1): 98-114.