引言

2016 年,第三次联合国住房和城市可持续发展大会(简称“人居三”)提出《新城市议程》,从全球层面指出城市实现可持续发展所面对的关键问题,强调未来城市应具有安全性、舒适性、包容性,能够促进不同群体间的互动交流,增强居民的文化参与与政治表达,培育社会凝聚力、丰富文化多样性[1]。《新城市议程》四项条款11 次提及绿地公园、广场等具有强公共属性的城市空间在促进居民健康与福祉、公众之间的互动交流、城市多元文化的形成等方面,具有重要支撑作用[1-2]。基于此,“人居三”甚至提出“公共空间引领”的城市发展理念,以公园、广场的建设带动其他空间子系统和社会系统的整体发展[3]。由此可见,以公园、广场等城市空间为主要对象,提高其空间公共性(publicness),可为居民提供互动的公共生活领域,在交流中增强社会凝聚力,对实现城市乃至国家自下而上的社会凝聚力与文化延续具有重要意义。

然而,长期以来,宏观层面工具理性主导下的城市建设方式、微观层面日趋原子化的个体生活方式,造成了城市空间公共性不断衰落的情况。在以经济发展为首要目标的城镇化快速推进过程中,我国城市形成了以产业、交通、居住等专业空间为主要构成且不断向外扩张的总体形态。追求分区明确的城市功能布局理念,推动了功能空间的分离,引发了功能性的空间碎化现象;追求高效的车本位交通发展理念,推动了城市内部快速路建设,引发了物理性的空间碎化现象。这些空间破碎化一定程度上造成了空间公共性的衰落,推动了社会隔离的产生[4]。信息网络上虚拟社交的兴起、新冠疫情防控下社交安全距离的控制,强化了原子化的个体生活形态,推动了公共生活的去空间化,形成了松散化的社会关系[5],进一步加剧了真实世界中的交往限制[6-7],人与人之间联结的产生、公共生活的开展、公共精神的培育变得愈发困难。

因此,面临有形空间要素被挤压、无形生活内容被抽离的双重压力,提升城市空间公共性成为当前城市建设迫在眉睫的议题。本文所指的城市空间倾向于城市中的开敞空间,多指位于建筑实体之外、向公众开放,且具有视觉开阔性、公共服务功能的室外空间,一般包括公园绿地、广场等[8]。这类空间是个体集合的容器,是个体平等、自由权利得以体现的载体,也是城市公共生活开展的天然场所,具有鲜明的公共性价值倾向[7,9]。笔者通过梳理城市空间公共性相关概念与理论,发掘当前空间公共性研究存在的薄弱环节,并立足于当前城市背景对其未来发展方向进行展望,以期理论指导实践,对提升城市空间公共性、建设更具凝聚力的城市产生现实意义。

1 城市空间公共性相关概念与理论内涵

公共性这一概念始于西方政治哲学领域,最初指向市民社会中公众对公共事务的参与,以及由此营造的自由、平等、民主的政治氛围;后随着现代社会公共生活形态的日趋丰富,公共性逐渐被引申至社会、经济领域,并最终指向公共领域中共同体的形成。城市空间公共性的提出,是抽象公共性概念在具象物理空间中的落位,对个体城市权利实现、公共生活开展、和谐社会建设具有重要意义。

1.1 公共性概念与理论内涵

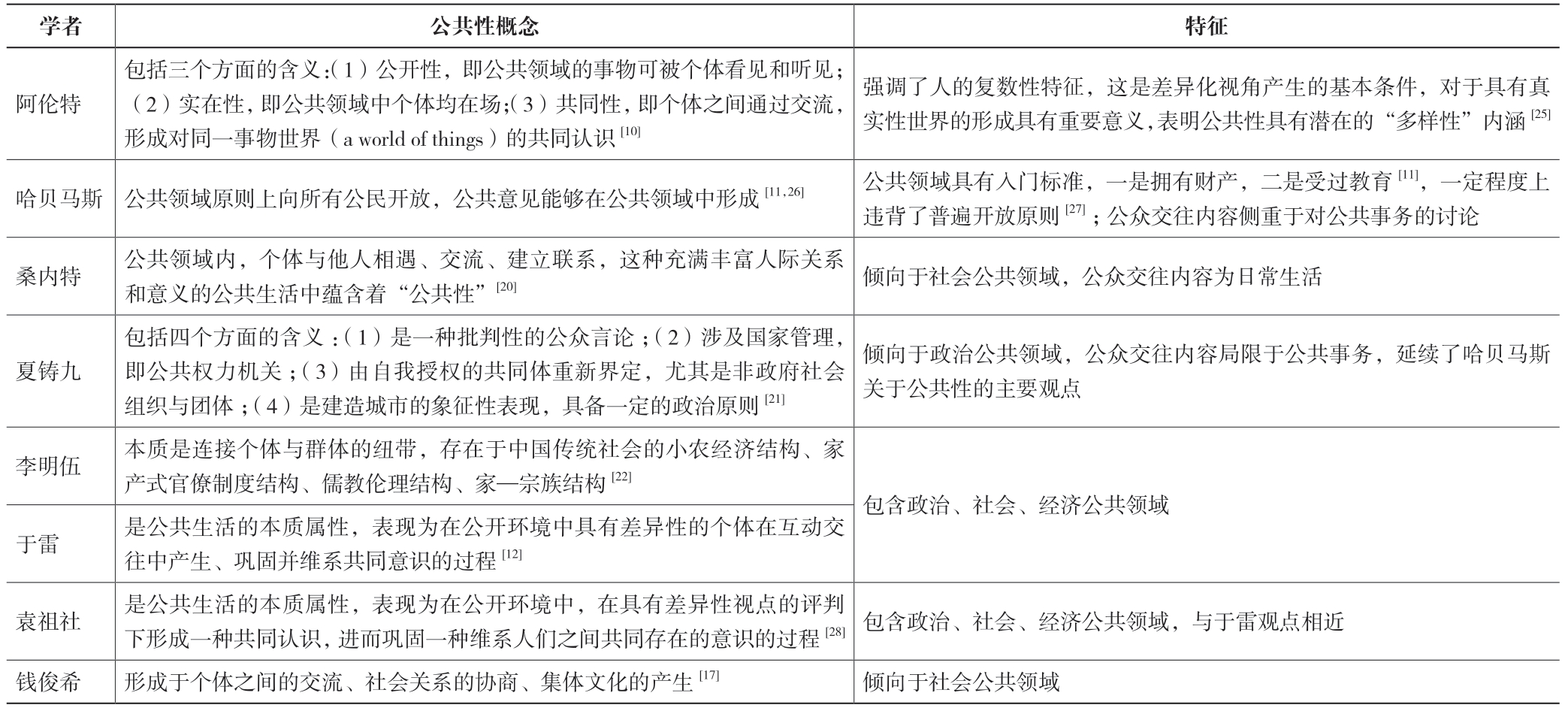

西方社会中,“公共性”概念以阿伦特(Arendt)和哈贝马斯(Habermas)的观点广受认可,即:公共性存在于个体私人场域与集体国家场域之间的公共领域中,表现为个体在参与公共政治事务时(如希腊广场上,市民对国家事务展开讨论),个体之间产生联系,并在互动交流中达成超越彼此差异的共同认识,这种共同认识即为公共性[10-11]。阿伦特认为“公共”一词表示个体间紧密联系而又非完全一致的现象[10],并以桌子为例,对公共性进行了形象的描述——公共性就像一群人围坐在一张桌子周围,人与人之间的差异性客观存在,而桌子像具有吸引力的“磁体”,使人们可以超越彼此间的差异在抽象层面达成统一[10,12]。伴随现代社会、经济、文化生活的不断丰富,以希腊广场为原型的公共性阐述已无法适应当前丰富的城市生活叙事,引发了学者们的反思与批判[13]。首先,希腊广场上的公共生活排除了妇女、奴隶,与阿伦特和哈贝马斯所描述的丰富的非排他性公共生活图景相悖[14],存在主观意象浪漫化[15-16]、互动模式固定化[17]的倾向;其次,不同于希腊广场上发生的对国家事务的理性批判活动,现代公共生活常见于咖啡馆[18]和街道空间[19],个体间通过日常性的言语交流与肢体互动产生联结,与之相似的还有中国城市广场上出现的广场舞风潮[17]。客观生活世界的变迁推动西方学者不断深化、拓展公共性的研究内容,对公共性的探讨也逐渐走向政治、社会、经济兼具的多元维度[20]。

20 世纪末,为明晰市场经济发展对我国社会文化的影响,国内学者展开了“公共性”的学术讨论。研究初期,国内学者较完整地借鉴了西方颇具政治意味的公共性概念,如夏铸九关于公共性的定义[12,21],以及秦晖所说的“中国没有市民,实际上,我们都是农民(只不过有的是城居的农民,有的是乡居的农民罢了)”的言论,均是以西方社会极具政治哲学意味的公共性观念对我国社会进行的观察,与我国“天下之天下也”的传统社会描述存在错位。基于此,国内学者开始结合我国传统文化特征,对公共性概念进行重新梳理。我国传统社会的儒教伦理结构、家产式官僚制度结构、家—宗族结构、小农经济结构中,普遍存在着个体与个体、个体与群体的联系纽带,这种纽带将个体集聚成圈,圈内成员可共同享受某种利益,共同承担相应义务,蕴含着公共性的基本特征[22]。日本学者沟口雄三称之为“连带的公”,其中暗含着“个体的私”,正如“合天下之私,以成天下之公”(顾炎武《日知录》)[23]。另外,韩非所言“自环者为之私,背私者为之公”(韩非子·五蠹),“公”可理解为“公,平分也”(许慎《说文解字》),表明“公”具有公开、平等之意,内含鲜明的伦理性[23]。因此,受中国传统公私观念影响,我国当代社会中的公共性极具社会文化意味,强调公开、平等与人际关联,以及由此形成的共同的圈子,圈子的表现形式除了传统宗族、亲缘、业缘组成的共同体之外[22],还有极具现代社会特征的兴趣社群[24]。

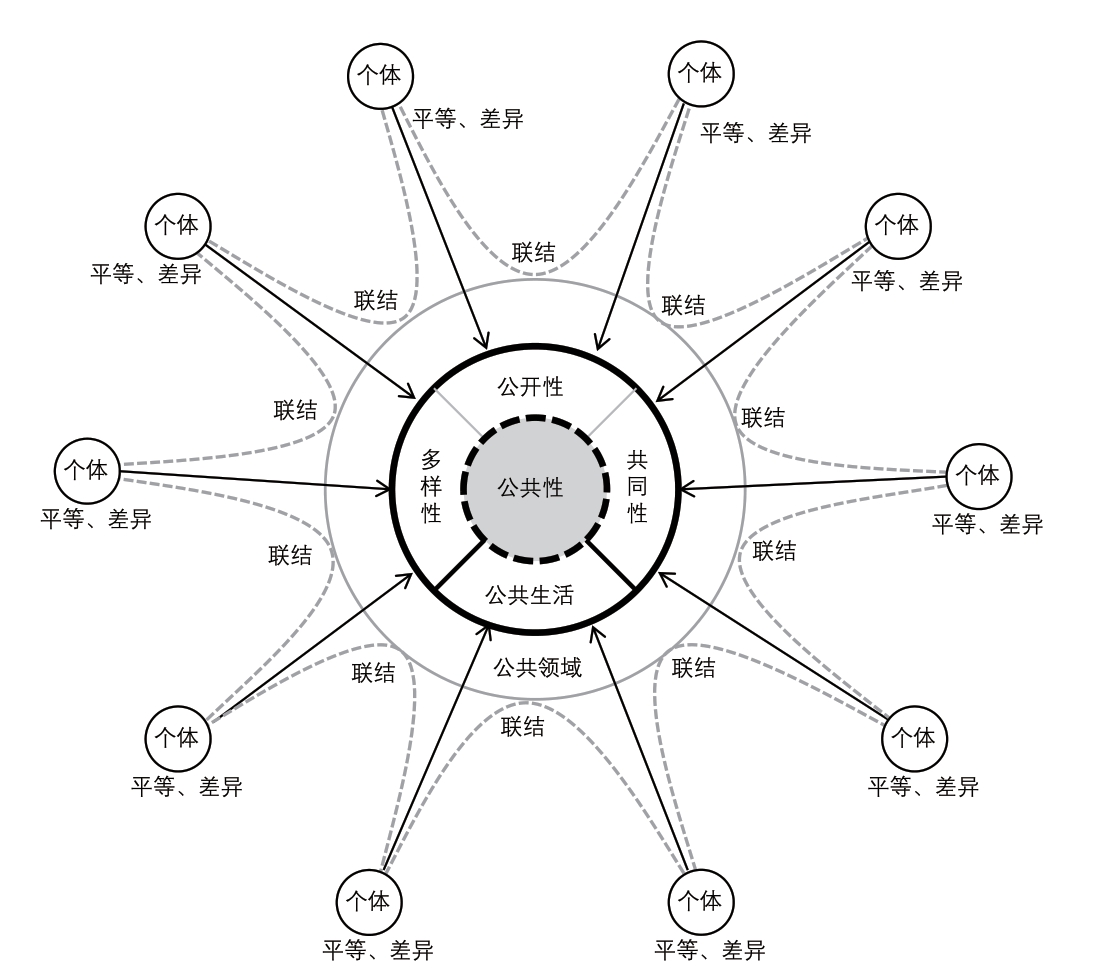

对比中西方公共性可知,西方公共性概念源自政治哲学领域并伴随客观世界的发展逐渐向社会经济领域延伸,我国传统社会中亦蕴藏着丰富的公共性概念,中西方公共性孕育的客观环境迥异,却在发展中逐渐表现出共通性。例如:我国社会“天无私覆”强调万物平等生存,阿伦特强调“复数人”的存在价值;我国社会强调以关系形成的宗族、亲缘等各类社会圈子,亦如阿伦特所描述的“桌子”的形象(表1)。结合当代社会背景,回归公共性本质,公共性的概念可归纳为:(1)公共性存在于个体私人场域与国家集体场域之间的公共领域中;(2)就个体层面而言,公共性承认个体间的平等性与差异性,强调个体权利和个体联结在公共领域中的实现;(3)就社会层面而言,公共性的表现形式为公共领域中具有多样性、公开性、共同性特征的公共生活,多样性意味着不同个体生活诉求被满足,公开性意味着个体真实在场且能被他人看到,共同性意味着个体间通过互动交往产生联结并形成共同体(图1)。

表1 国内外学者关于公共性概念的主要论述

图1 公共性基本概念示意图

1.2 城市空间公共性概念与理论内涵

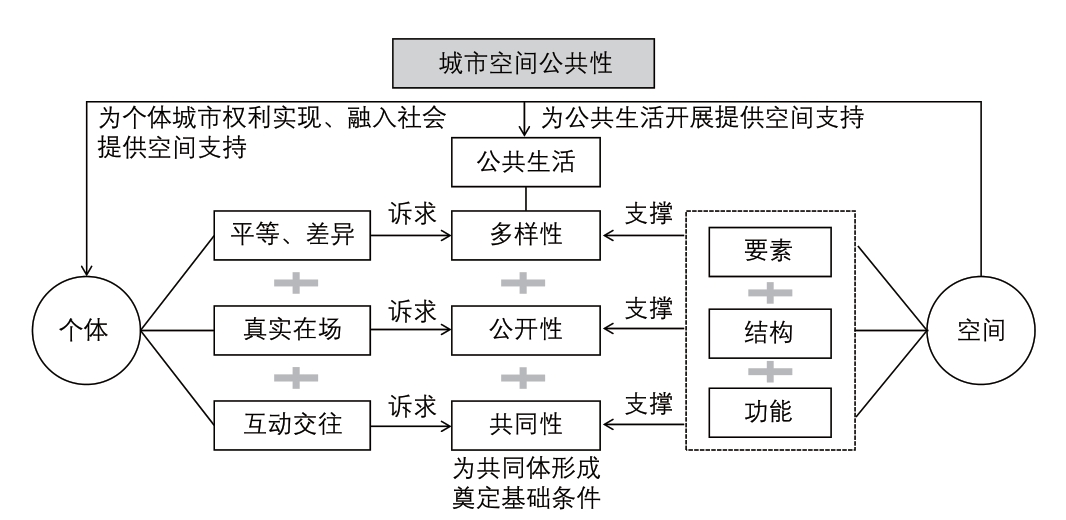

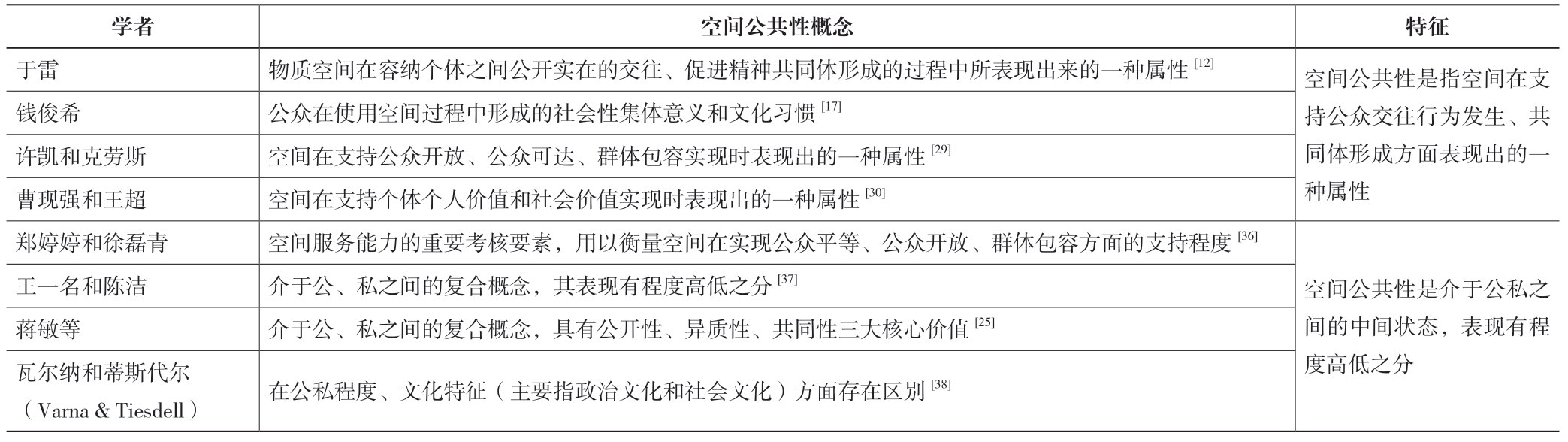

本文城市空间主要指以公园绿地、广场为代表的实体空间,这类空间是公众社会交往活动发生的主要场所,空间公共性的探讨是抽象公共性概念与具象物理空间的结合,有助于推动公共性价值在城市空间建设中的落位与实现[19]。如前文所述,公共性在个体层面表现为个体间联结的形成,在社会层面表现为对分散个体具有内聚向心力的多样性、公开性、共同性兼具的公共生活,而物质空间在个体城市权利实现、公共生活开展、共同体形成过程中表现出的支持属性,即为城市空间公共性[12,17,29-30]。城市空间公共性价值的实现,于公众而言是其行使城市权利、获得存在感与归属感、产生身份认同、融入社会[31]的关键;于城市而言是其体现民主包容、维系社会稳定、增强社会凝聚力、巩固政治合法性的重要途径[32-35](图2)。由此可见,城市空间公共性的价值追求,对城市可持续发展具有重要意义。

图2 空间公共性基本概念示意图

不过,在城市空间实践层面,由于各城市空间的要素、结构和功能不同,其对个体行为发生、公共生活开展的支持作用存在差异,各城市空间公共性表现存在高低之分(表2)。极高空间公共性以阿伦特和哈贝马斯描述的理想化的希腊广场图景为代表;极低空间公共性则以满足特定群体或个体需求为目标,其形态具有一定的封闭性,且与其他城市空间存在割裂,表现出孤立、碎化的空间关系,如个体私人生活空间。多数城市空间的公共性表现通常介于两极端情况之间,且有高低程度之分[39]。

表2 国内外学者关于空间公共性概念的主要论述

2 城市空间公共性的研究进展

2.1 城市空间公共性的理论框架

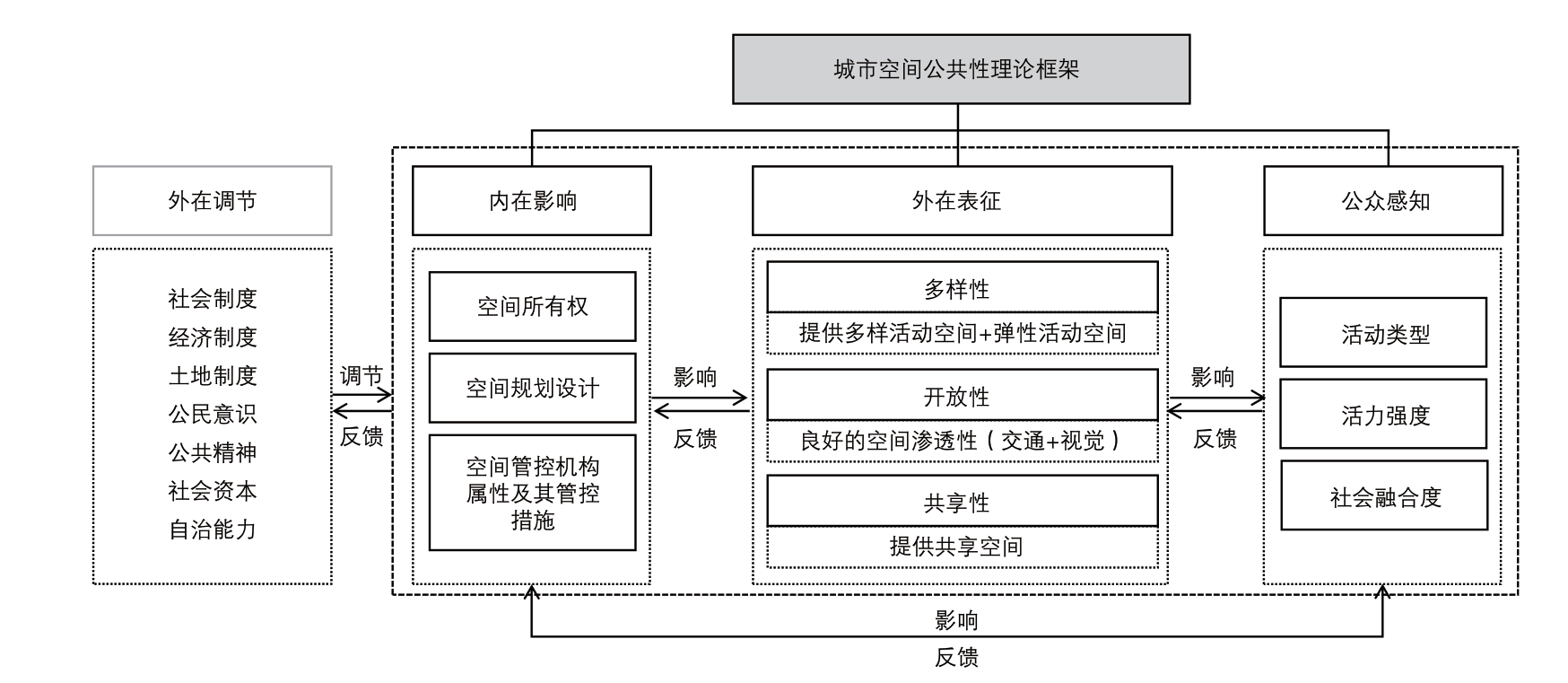

为系统把握城市空间公共性特征,奈梅特(Nemeth)提出“代码层—物理层—内容层”(code-physical-content)的分析框架。具体而言,代码层包括法规政策、技术标准、规章制度等对城市空间产生控制作用的要素;物理层包括空间区位、可达性等表征城市空间外在特征的要素;内容层包括活动行为、象征意义等具有公众使用效用的要素[40]。蒋敏等亦指出西方学界关于城市空间公共性的分析框架包括管理维护、物质环境和活动使用三个维度[25,41],与奈梅特的观点相近。本文以内在影响、外在表征、公众感知指代代码层、物理层和内容层,分别指向空间公共性是如何形成的、如何表现的以及公众感知程度如何等三个问题,三者之间存在潜在关联(图3)——城市空间公共性的形成过程作为内在影响因子,对城市空间的外在表征产生作用,并间接影响公众的空间使用与感知体验,而公众在空间使用过程中产生的公共性主观评价,是对客观空间公共性价值的验证[37,42],进而对城市空间形成过程和外在表征产生反馈调节,产生更具公共性的空间生产机制,形成更具公共性的物理空间[40]。

图3 城市空间公共性的理论框架

在内在影响方面,空间所有权[14-15]、空间规划设计[37,43]、空间管控机构属性及其管控措施[14-15,44]决定了空间的目标受益人群[7],主宰了空间的落地过程与形态[15,45],影响了公众可实现的空间权利程度与可享用的空间资源多少[15],被视为空间公共性的重要影响要素。如西方资本主义社会背景下,以绿地公园、广场为代表的城市空间逐渐表现出私有化特征,在资本逐利过程中异化为私营部门获取投资回报的工具,无法实现公众自由移动、支撑公众公共生活的基本功能,直接损害了城市空间的公共价值[35]。

在外在表征方面,空间的多样性、开放性、共享性构成了城市空间公共性客观表现的主要维度,并成为洞察空间公共性特征的直观视角。首先,公众是由不同个体聚集形成的具有异质性特征的群体,这些异质性群体恰恰是创造城市文化的重要力量,正如亚里士多德所说“相似的人无法创造一个城市”[46],但这种异质性中亦存在着一定的离心破碎力量[15],公园、广场等城市空间应成为社会黏合剂,为异质性群体提供多样化的公共生活空间,尤其是以老人、儿童、女性、残障人士为代表的弱势群体,应保障其获得与其他人均等的空间服务机会[43,47];同时,应通过留白的弹性空间支持非计划的、临时性的公共活动[39,48],如近年来街头公园中出现的滑板运动[49]、花园节日等节庆活动[48]等。总之,应以多样性城市空间来包容公众群体之间的差异性。其次,空间的开放性预示着城市空间具备公众可接触、可到达的基本交通条件[25,34,42,47],尤其是对步行交通方式的支持[29,42],以实现公众实际在场且面对面展开交往;同时,空间良好的视觉通透性将增加空间中的“街道眼”[50],强化空间中的“三角效应”[51],对公众在城市空间中开展自主活动产生积极影响[16,32,52],并对空间包容性产生间接的正向反馈[15]。第三,空间的共享性预示着城市空间支持个体间联结的形成,即阿伦特所比拟的“桌子”与迈达尼波尔(Madanipour)所说的“有意义的联系”[15],是公园、广场等城市空间在调节社会关系网络、解决社会隔离问题[39]方面产生的作用。

在公众感知方面,公众在城市空间中的活动类型、活力强度、社会网络的整合效度[39]等反映了公众主观感知视角下的空间公共性,其实质是对客观空间公共性价值实现程度进行验证。如空间中公众活动类型多样,反映了公众不同需求被满足,人与人之间的互动具备基础条件[32];空间中的活力强度反映了公众公共生活的聚集程度,聚集程度越高即发生公众交往的可能性越大[39];社会网络的整合效度则反映了公众在城市空间的公共生活中获得了存在感、归属感、认同感,一定程度上代表了公众城市权利的实现[31]。

在构建城市空间公共性理论框架的过程中,有学者指出由于中西方宏观社会背景的巨大差异,社会制度、经济制度、土地制度等因子对空间公共性形成具有不同的外在调节功能[43]。如西方国家的资本主义经济制度、土地私有制制度催生了大量私有化消费型城市空间[35];而我国是城市土地国家所有的公有制制度,为具有公共性的城市空间发展提供了基本的制度土壤。然而,我国的封建专制制度规训公众按照国家、社会、家族的指令生活,这种影响延续至今,造成当代公众缺乏独立自主的个体意识与公民精神,在城市空间建设中参与程度较低[43]。因此,在开展城市空间公共性研究时,城市的发展阶段、社会文化背景亦是不可忽略的要素[41]。

2.2 城市空间公共性的评价研究

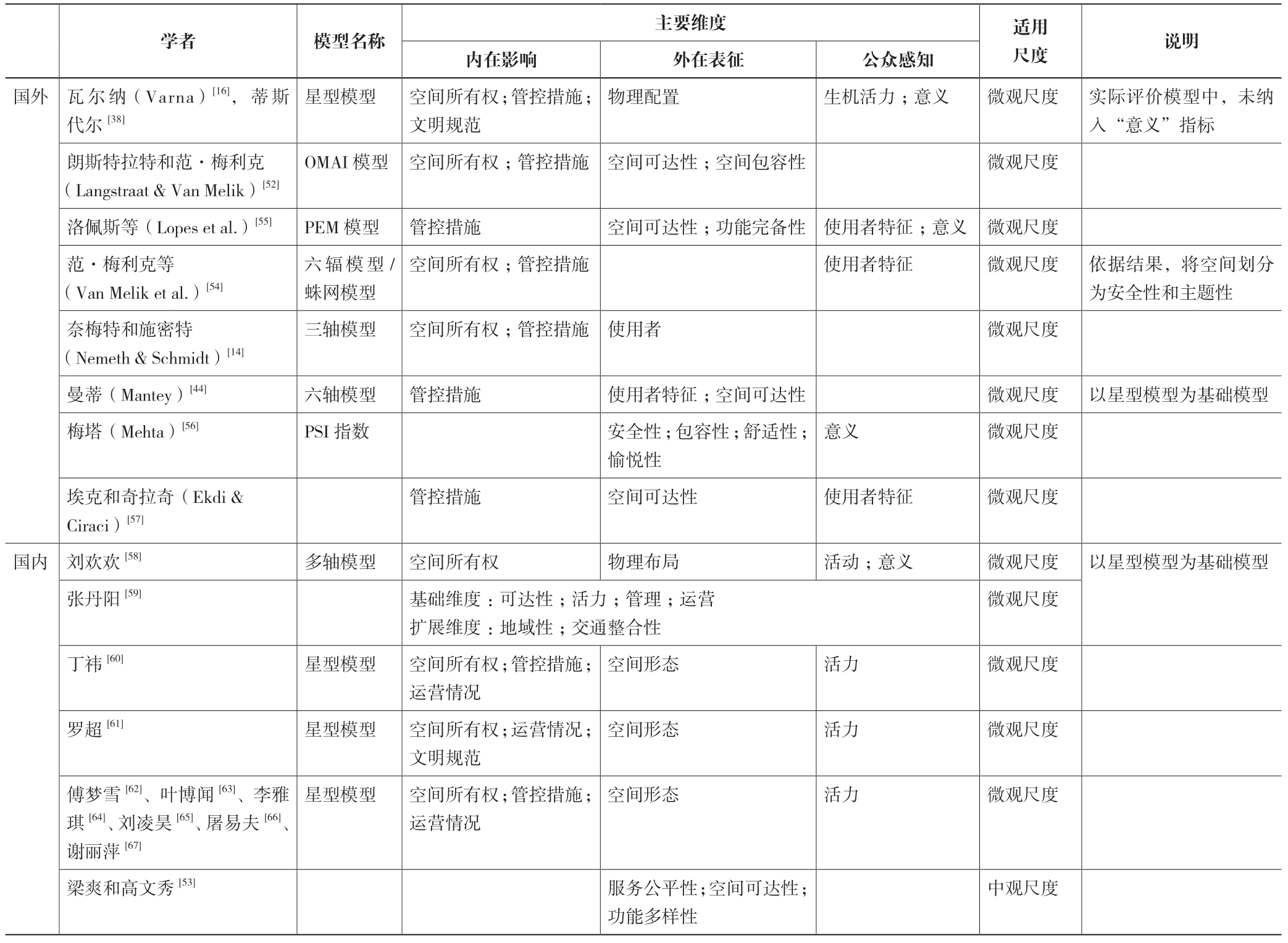

为准确刻画城市空间公共性特征,相关学者开展了城市空间公共性评价研究,其主要思路是:以城市空间公共性理论框架为基础,将内在影响、外在表征和公众感知视为空间公共性的三大维度,将各维度的构成要素作为评价指标,或以雷达图对各维度评价结果进行展示[16,37],或以直接加和的计算方法进行公共性综合评价[14,37]。在三大维度的具体指标设计中,中西方城市存在较大差异。由于西方国家资本主义和土地私有制的制度属性,空间所有权、管控机构属性及其管控措施对空间公共性表现产生影响,如空间所有权一定程度上决定了公众可获取空间资源的多少和空间规划设计中公众参与的程度,空间管控机构是否具有公益属性决定了采取管控措施的排他程度等,因此西方学者多将三者作为必要性指标,如广泛应用的星型模型[16]。相较之下,我国学者开展的空间公共性评价实践中,虽然基本延续星型模型的指标体系,但更侧重于对外在表征维度下空间形态的具体分析[53],间接表明了我国社会背景下,空间所有权、管控机构属性及其管控措施作为较为稳定的影响因子,对空间公共性的影响有限。公众感知维度实质是对空间公共性效用的验证,而非城市空间的客观表现,研究者多通过现场观察公众活动、问卷收集公众满意度予以反映[44]。

基于以上评价思路和评价体系,当前已形成较为完善的城市空间公共性评价模型,如星型模型[16,38]、六辐模型[54]、六轴模型[44]、OMAI 模型[52]、PEM 模型[55]等,各模型因具体指标设置不同,评价的侧重点存在差异(表3)。被广泛采用的星型模型,兼具内在影响、外在表征、公众感知三大维度,在评价中表现出全面性[16,38];六辐模型主要包括空间所有权、管理措施和使用者特征三个指标,在鉴别空间是更追求保障开发商私人财产安全而具备保守性特征,还是更追求营造公众公共生活而具备主题性特征方面表现出优越性[54]。我国开展的城市空间公共性评价实践表现出追随西方研究的特点,以华中科技大学汪原教授团队为代表的国内学者,多以星型模型为基础模型,对北京[59]、武汉[62-67]、广州[60]、厦门[61]等城市的多类型空间开展了公共性评价实践。另外,蒋敏和中岛直人[41]、王一名[68]等学者采用质性研究方法,对上海、重庆的特定城市空间公共性展开描述性分析,指明市场化经济发展背景下,传统公共空间产生消费化倾向,也催生了一批消费型公共空间,但这并不意味着公共空间的终结,相应地,这类空间丰富了公众公共生活形态并补充了城市空间构成。这种空间公共性分析方法,虽未呈现直观的公共性评价结果,但聚焦具体案例,深入、立体地解析了空间公共性及其动态变化过程。

表3 国内外城市空间公共性评价实践

注:空白表示该项不涉及。

3 当前城市空间公共性研究的薄弱环节

3.1 城市空间与公共性的结合缺乏理论支撑

面对城市空间被消费主义侵蚀、日趋私有化的现状,公共性价值理念的复苏成为必然趋势。然而在将抽象公共性概念迁移至具体城市空间的过程中,城市空间应具备怎样的客观属性,尚缺乏基础理论支撑,这可以从分散的、碎片化的城市空间外在表征指标看出,如洛佩斯提出了限制性城市家具、座椅可用性、是否具有垃圾桶等20 项具体空间指标[55],刘欢欢提出了土地利用、道路交通、视觉空间比例等6 项具体指标[58]。因此,既有研究通过主观判断式、经验总结式的方式将城市空间与公共性结合,一定程度上影响了城市空间公共性理论框架的完整性与稳定性。

3.2 城市空间公共性的理论框架缺乏解释力与引导力

既有城市空间公共性理论框架认为城市空间的形成过程、当下状态以及公众使用中均蕴含公共性价值,因此将内在影响、外在表征与公众感知三维度并列,保证了城市空间公共性分析的全面性。然而,既有研究侧重于微观个案在地性的整体描述,各层面的关键因子分散在具体描述中,对于内在影响、外在表征、公众感知各层面的变化如何影响其他层面,缺乏层次清晰的表述,且这种研究方式无法凝练出城市尺度空间公共性的规律性特征,无法对城市层面的空间政策、管控措施、公众共识等产生反向调节作用,一定程度上降低了理论框架的解释能力[17,39]。同时,微观个案的研究使得提升具体空间公共性成为可能,但未着力于城市尺度空间的外在表征,如忽视单个空间的周边用地组织、城市网络空间地位等对自身公共性产生的影响,使其无法对城市用地布局、网络组织等宏观要素产生调节作用,导致理论框架在城市空间公共性提升实践中缺乏引导力。

3.3 城市空间公共性的评价体系缺乏普适性与客观性

城市空间公共性是介于希腊广场理想公共生活图景与个体私人生活图景之间的中间状态,其评价本质是对这种中间状态里,城市空间对公共生活表现出的支持程度的评价。首先,既有研究基于微观个案建立的评价体系,针对性强但普适性差,无法开展城市尺度空间公共性的格局分析,亦较难开展横向对比研究;而且,涵盖隐性维度(内在影响与公众感知)和显性维度(外在表征)的评价体系未将评价重点聚焦至具有客观性的城市空间外在表征上,导致评价结果具有笼统抽象性。其次,各维度下评价指标的选取受研究者的研究经验和研究目标影响,具有较为鲜明的主观性特征,如星型模型中设1 项外在表征指标、3 项内在影响指标,弱化了空间的要素构成、结构特征和功能属性对城市空间公共性的影响;同时,各指标无权重之分,又间接强化了空间所有权、管控机构属性及其管控措施对城市空间公共性的影响。第三,已开展的评价工作多采用现场观察和打分方式,评价结果受评价时间、研究者知识储备和研究经验影响较大。

4 城市空间公共性的研究展望

4.1 人地关系视角下的城市空间公共性

人地关系(man-land relationship)是指人类社会及其活动与自然地理环境之间的交互作用,是与人类发展演化相伴而生的一对基本关系[69],人地关系在城市空间中的演绎,即为个体情感、行为活动与城市环境之间的交互作用。“人”具有主观能动性[70],可根据主观意愿选择活动目的地、路径和开展活动内容[71];“地”是人赖以生存的物质基础和空间载体,对人行为活动的开展和主观意愿的达成具有客观支持与制约作用[70]。良好的人地关系是物质环境能够匹配人的需求,并提升人所追求的空间接触机会[72],两者之间的协调程度可以“城市支持个人的程度”来衡量[71]。

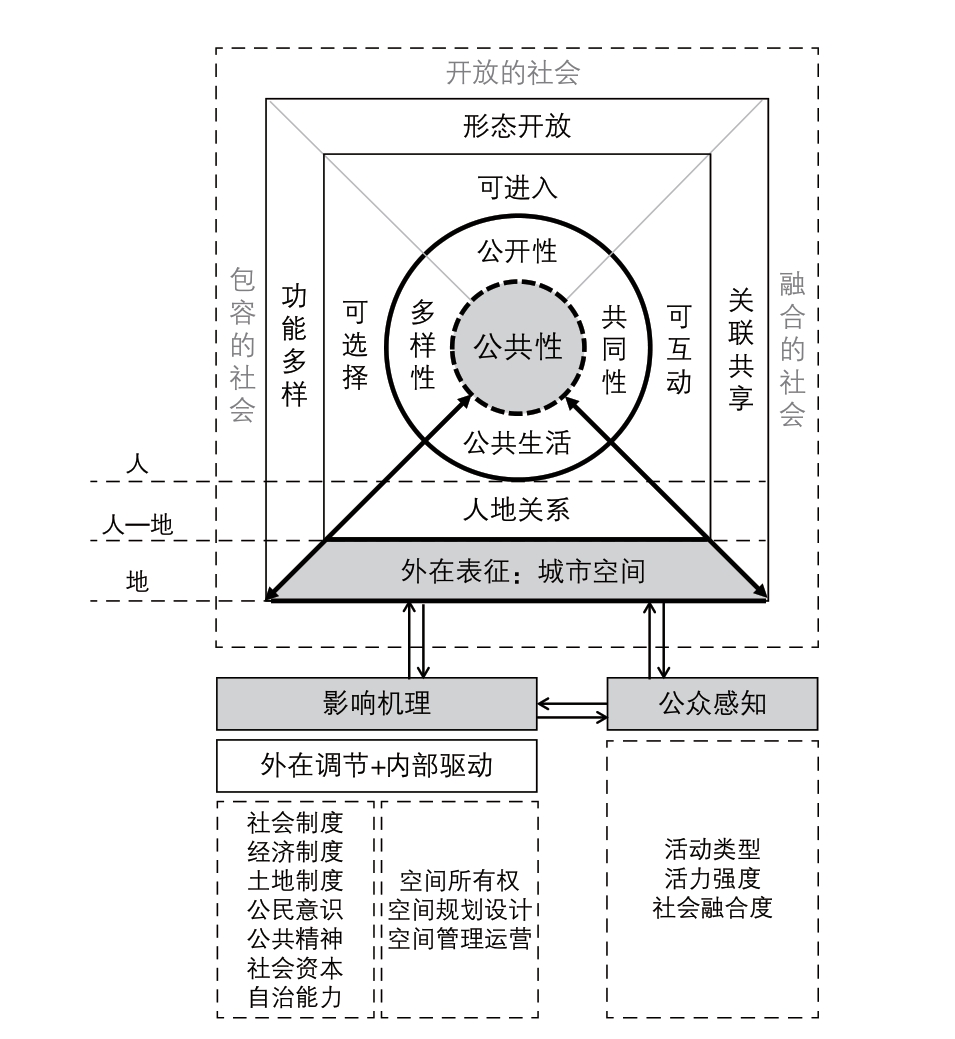

从人地关系视角出发,城市空间与公共性结合的逻辑可分为三个层次。一是个体视角下,个体间公共性的形成包括个体间平等且具有差异、个体间展开公开实在的社会交往、个体间形成联结三个要素。二是城市空间对于以上个体间公共性形成发挥客观支撑作用,即为满足个体可选择、可进入、可互动的行为需求,城市空间应具备功能多样、形态开放、关联共享的公共性特征。三是城市空间公共性将促进具有包容性、开放性、融合性的社会环境的形成,以帮助解决社会隔离、阶层分化等社会问题,培育具有合作理性和公共精神的社会氛围[28],并将促发更具创新性的经济环境和更开明的政治环境。

4.2 人地关系视角下的城市空间公共性理论框架

人地关系视角下的城市空间公共性理论框架将城市空间外在表征作为公共性价值实现的着力点,关注其与影响机理、公众感知之间的互动关系(图4)。不同于内在影响聚焦于自身的内部因子分析,影响机理更侧重于城市空间的整体形成过程,涉及空间规划设计和运营管理的内在形成体系,以及由城市社会经济制度、公民意识和公共精神等基础要素形成的宏观城市运行体系,两者共同主导甚至决定了城市空间的外在表征,如西方资本主义社会中,资本逐利的空间生产逻辑主导了城市空间资源的分配、设计与使用,并促发了精英娱乐型城市空间的形成;同时,空间形成过程中对公众利益的考量程度、公众的参与程度也影响了公众的空间使用体验。城市空间是空间资源分配、设计与管理的结果,体现了空间形成过程中蕴含的价值取向;此外,城市空间为公众公共生活提供支撑,其空间形态、结构与功能特征对公众感知体验产生直接作用。公众作为城市空间的行动主体,具有主观能动性,其生理、安全、归属、尊重和自我实现的不同层次需求对城市空间提出相应要求;同时,在我国社会主义制度背景下,公众对城市空间建设具有知情权、发言权和参与决策权,公众的参与程度与效度将对空间形成过程产生影响,而公共生活的兴起对孕育并强大公民意识与公共精神具有积极意义,将对城市空间的形成产生正向反馈。当城市空间形成的影响机理、外在表征和公众感知在目标上具有一致性——公共利益实现,城市空间公共性则愈发趋于理想程度。

图4 人地关系视角下的城市空间公共性理论框架

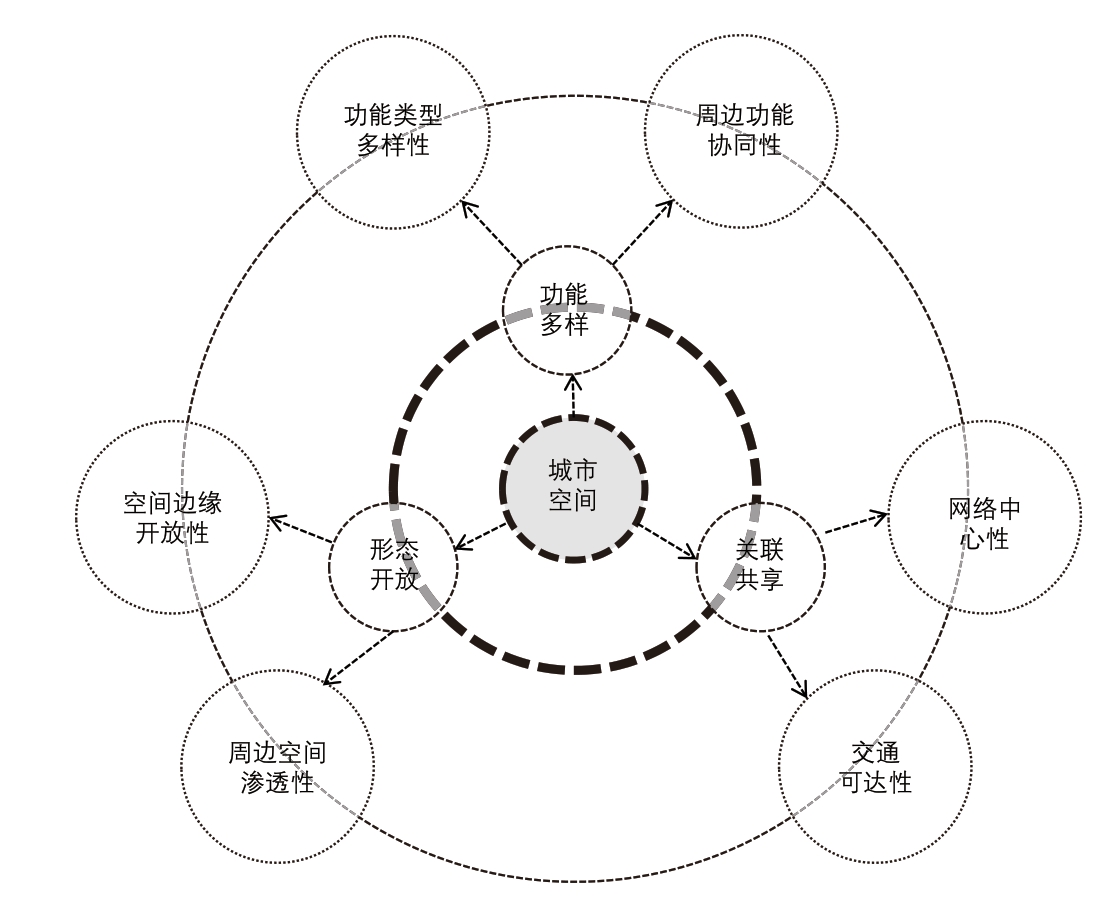

4.3 城市空间公共性特征及其评价

城市空间是空间资源分配的客观结果、承载公共生活的物质载体,反映着空间形成过程(影响机理维度)与使用过程(公众感知维度)中蕴含的公共性,聚焦于城市空间外在表征的公共性特征挖掘具有一定的客观性与科学性。同时,城市空间与以公共生活发生为目的的人流的流动、汇集息息相关,具有动态流动性,并非片段、孤立,其空间公共性的考察应置于涵盖周边一定缓冲区的局域环境,乃至总体城市网络。由此,城市空间公共性特征可概括为以下三个方面。(1)城市空间功能多样性,即空间为公众提供丰富的公共生活选择,具体表现为空间中功能类型的多样性、与周边功能的协同性。如城市公园绿地中包含水体、草地、广场、游乐设施区等,空间类型的丰富性代表其所提供功能选择的多样性;其周边用地中,若同样具有公共生活内容特征的文化服务功能和商业服务功能,则两者间存在功能组合上的协同性,易形成更大范围的公共生活景象,且周边人流的潜在交互流动将提升空间公共性。(2)城市空间形态开放性,即空间可实现的向公众公开、实在的互动交往的程度,意指空间的非排他性与非竞争性,具体表现为空间边缘的开放性和周边空间的渗透性。如城市公园绿地边缘无围墙、无分隔作用的快速路或主干道,有多个出入口选择;周边空间为小规模、开放式社区,连通性好。(3)城市空间关联共享性,具体表现为空间在城市总体网络或局部网络中的中心性、交通可达性。如城市公园绿地位于总体网络中心、局部网络中心,与其他功能地块之间的网络连通效率高,更易实现全局、局部区域共享,步行、公交等交通方式可便捷到达(图5)。

图5 城市空间公共性特征及评价维度

以上城市空间公共性特征可结合多源大数据、遥感卫星影像等,采用量化方法进行测度。如功能类型多样性可采用功能丰富度指数、功能差异度指数测度,空间边缘开放性可采用边缘密度、空间封闭度指数测度,空间关联共享性可采用交通可达性、网络中心性指数测度;还可将城市空间公共性视为“功能多样—形态开放—关联共享”三维度的综合函数,分别计算单项指数与综合指数,基于GIS 空间分析平台实现城市整体层面的空间公共性评价和格局分异描述。需要指明的是,在人地关系视角下的城市空间公共性理论框架中,空间所有权、规划设计、管理运营,以及社会制度、经济制度等基本要素等构成了空间公共性的影响机理体系,影响着城市空间的功能多样性、形态开放性等的表现,如新冠疫情防控时期采取的公园绿地出入管理措施,影响了空间形态的开放性。因此,本框架分离了空间公共性显性表现与隐性影响,为准确有效描述空间公共性特征、进一步分析其影响机制奠定了框架基础。

5 总结与讨论

本文以城市空间公共性为对象,溯源其元概念——公共性,通过对相关概念与理论内涵的梳理,结合当代城市社会背景对其进行重新定义:具有差异性的个体之间,基于自由、平等的基本原则,通过不同形式的公共生活,形成以宗族、亲缘、业缘、兴趣爱好等为组织力的多形式共同体。城市空间公共性,即为空间在支持公众公共生活、促进共同体产生时所体现的功能多样、形态开放、关联共享的空间属性,其研究对扩大公共生活、培育公共精神、增强社会凝聚力、维系社会稳定具有重要意义。

从人地关系视角出发,聚焦于支撑人地关系形成的“地”——城市空间,重新建构城市空间公共性理论框架:首先,影响机理侧重于空间形成过程,涵盖以城市空间所有权、规划运营管理为主的内在驱动力,以及社会经济制度、土地制度等为主的宏观城市运营体系;其次,外在表征侧重于空间形成结果,具有功能多样性、形态开放性、关联共享性的城市空间可满足公众可选择、可进入、可互动的公共生活需求;第三,公众感知是对城市空间使用效果的验证。影响机理、外在表征和公众感知三者之间存在相互影响、反馈调节的作用,城市空间外在表征中蕴含着空间形成过程的价值取向、承载着公众的公共生活,聚焦于城市空间外在表征的公共性评价具有一定的客观性与科学性。

因此,本文基于人地关系建构的城市空间公共性理论框架为进一步识别城市空间公共性格局、形成机理分析奠定了基础,未来可结合具体城市进行实证研究,也可从更长的时间窗口观察城市空间公共性动态演变,进而优化完善理论框架,理论与实践结合,为以人为本的城市战略的有效实施提供科学支撑与决策参考。

注:文中图表均为作者绘制。

感谢匿名审稿专家为本文提出的深入细致的宝贵意见和修改建议。谨此深表谢忱!

[1] UNHABITAT.New urban agenda[EB/OL].[2022-08-12].https://unhabitat.org/about-us/new-urban-agenda.

[2] 新城市议程[J].城市规划,2016,40(12): 19-32.

[3] 石楠.“人居三”、《新城市议程》及其对我国的启示[J].城市规划,2017,41(1): 9-21.

[4] 朱佩娟,贺清云,朱翔,等.论城市空间破碎化研究[J].地理研究,2018,37(3): 480-494.

[5] 钱俊希,杨槿,朱竑.现代性语境下地方性与身份认同的建构——以拉萨“藏漂”群体为例[J].地理学报,2015,70(8): 1281-1295.

[6] KAŹMIERCZAK A.The contribution of local parks to neighbourhood social ties[J].Landscape and urban planning,2013,109(1): 31-44.

[7] MADANIPOUR A.Why are the design and development of public spaces significant for cities?[J].Environment and planning b: planning and design,1999,26(6): 879-891.

[8] 朱嘉,吴晓,王晓.基于GIS 技术的城市开敞空间适宜性布局[J].风景园林,2019,26(7): 90-95.

[9] 叶鹏.走向契约空间——转型期中国城市公共空间的思考[J].建筑学报,2015(10): 87-91.

[10] 汉娜·阿伦特.人的境况[M].王寅丽,译.上海: 世纪出版集团 上海人民出版社,2015.

[11] 尤尔根·哈贝马斯.公共领域的结构转型[M].曹卫东,译.上海: 学林出版社,1999.

[12] 于雷.空间公共性研究[M].南京: 东南大学出版社,2005.

[13] LECLERCQ E,POJANI D,VAN BUEREN E.Is public space privatization always bad for the public? mixed evidence from the United Kingdom[J].Cities,2020,100: 102649.

[14] NÉMETH J,SCHMIDT S.The privatization of public space: modeling and measuring publicness[J].Environment and planning b: planning and design,2011,38(1): 5-23.

[15] MADANIPOUR A.Whose public space?[M].London and New York:Routledge.2010.

[16] VARNA G.Measuring public space: the star model[M].London and New York: Routledge.2016.

[17] QIAN J.Re-visioning the public in post-reform urban China: poetics and politics in Guangzhou[M].Singapore: Springer,2017.

[18] LAURIER E,PHILO C.‘A parcel of muddling muckworms’: revisiting Habermas and the English coffee-houses[J].Social &cultural geography,2007,8(2): 259-281.

[19] CAMPBELL E.Public sphere as assemblage: the cultural politics of roadside memorialization[J].The British journal of sociology,2013,64(3): 526-547.

[20] 理查德·桑内特.公共人的衰落[M].李继宏,译.上海: 上海译文出版社,2014.

[21] 夏铸九.公共空间[M].台北: 艺术家出版社,1994.

[22] 李明伍.公共性的一般类型及其若干传统模型[J].社会学研究,1997(4):110-118.

[23] 沟口雄三.中国的公与私·公私[M].郑静,译.北京: 生活·读书·新知三联书店,2011.

[24] 卢衍衡,钱俊希.从“熟人社会”到“生人社会”:广场舞与中国城市公共性[J].地理研究,2019,38(7): 1609-1624.

[25] 蒋敏,中岛直人,卢峰.公共空间公共性的理论研究与分析框架构建[J].国际城市规划,2024,39(3): 82-90.

[26] 汪晖,陈燕谷.文化与公共性[M].北京: 生活·读书·新知三联书店,2005.

[27] 李佃来.公共领域与生活世界——哈贝马斯市民社会理论研究[M].北京:人民出版社,2006.

[28] 袁祖社.公共性与马克思哲学[M].北京: 北京师范大学出版社,2020.

[29] 许凯,KLAUS S.“公共性”的没落到复兴——与欧洲城市公共空间对照下的中国城市公共空间[J].城市规划学刊,2013(3): 61-69.

[30] 曹现强,王超.公共性视角下的城市公共空间发展路径探究[J].城市发展研究,2013,21(8): 30-33.

[31] NÉMETH J.Security in public space: an empirical assessment of three us cities[J].Environment and planning a: economy and space,2010,42(10):2487-2507.

[32] NÉMETH J,SCHMIDT S.Toward a methodology for measuring the security of publicly accessible spaces[J].Journal of the American Planning Association,2007,73(3): 283-297.

[33] NÉMETH J.Designs on the public: the private lives of New York’s public spaces[J].Journal of the American Planning Association,2008,75(1): 93-94.

[34] TIESDELL S,OC T.Beyond ‘fortress’ and ‘panoptic’ cities-towards a safer urban public realm[J].Environment and planning b: planning and design,1998,25(5): 639-655.

[35] MANTEY D,KĘPKOWICZ A.Types of public spaces: the polish contribution to the discussion of suburban public space[J].The professional geographer,2018,70(4): 633-654.

[36] 郑婷婷,徐磊青.空间正义理论视角下城市公共空间公共性的重构[J].建筑学报,2020(5): 96-100.

[37] 王一名,陈洁.国外城市空间公共性评价研究及其对中国的借鉴和启示[J].城市规划学刊,2016(6): 72-82.

[38] VARNA G,TIESDELL S.Assessing the publicness of public space: the star model of publicness[J].Journal of urban design,2010,15(4): 575-598.

[39] MANTEY D,KĘPKOWICZ A.Models of community-friendly recreational public space in Warsaw suburbs.methodological approach[J].Sustainability,2020,12(17): 6764.

[40] NÉMETH J.Controlling the commons: how public is public space?[J].Urban affairs review,2012,48(6): 811-835.

[41] JIANG M,NAKAJIMA N.Chongqing people’s square after 1997: situated publicness of municipal squares in reform-era China[J].Urban research &practice,2023,16(4): 489-517.

[42] 王一名,陈洁.西方研究中城市空间公共性的组成维度及“公共”与“私有”的界定特征[J].国际城市规划,2017,32(3): 59-67.DOI:10.22217/upi.2016.084.

[43] 吴伟.城市公共空间公共性及相关设计策略研究[D].重庆: 重庆大学,2012.

[44] MANTEY D.The ‘publicness’ of suburban gathering places: the example of podkowa leśna (Warsaw urban region,poland)[J].Cities,2017,60: 1-12.

[45] JUDD B H.Whose public space? international case studies in urban design and development[J].Australian planner,2011,48(2): 105-107.

[46] MADANIPOUR A.Social exclusion and space[M]// MADANIPOUR A,CARS G,ALLEN J,eds.Social exclusion in European cities: processes,experiences,and responses (1998).Hoboken: Routledge,2011.

[47] 陈竹,叶珉.什么是真正的公共空间?——西方城市公共空间理论与空间公共性的判定[J].国际城市规划,2009,24(3): 44-49.

[48] MADANIPOUR A.Ephemeral landscape and urban shrinkage[J].Landscape research,2017,42(7): 795-805.

[49] NÉMETH J.Borden: skateboarding and the city: a complete history[J].Journal of the American Planning Association,2020,86(4): 525-526.

[50] 简·雅各布斯.美国大城市的死与生[M].金衡山,译.南京: 译林出版社,2010.

[51] 威廉·H.怀特.小城市空间的社会生活[M].叶齐茂,倪晓晖,译.上海:上海译文出版社,2016.

[52] LANGSTRAAT F,VAN MELIK R.Challenging the ‘end of public space’:a comparative analysis of publicness in British and Dutch urban spaces[J].Journal of urban design,2013,18(3): 429-448.

[53] 梁爽,高文秀.深圳南山区城市公共开放空间公共性评价研究[J].规划师,2019,35(9): 52-56.

[54] VAN MELIK R,VAN AALST I,VAN WEESEP J.Fear and fantasy in the public domain: the development of secured and themed urban space[J].Journal of urban design,2007,12(1): 25-42.

[55] LOPES M,SANTOS CRUZ S,PINHO P.Revisiting publicness in assessment of contemporary urban spaces[J].Journal of urban planning and development,2019,145(4): 04019013.

[56] MEHTA V.Evaluating public space[J].Journal of urban design,2014,19(1):53-88.

[57] EKDI F P,ÇıRACı H.Really public? evaluating the publicness of public spaces in Istanbul by means of fuzzy logic modelling[J].Journal of urban design,2015,20(5): 658-676.

[58] 刘欢欢.拉萨市中心区典型公共空间公共性研究[D].重庆: 重庆大学,2017.

[59] 张丹阳.基于站城一体的高铁枢纽公共空间体系及其“公共性”研究[D].北京: 北京交通大学,2020.

[60] 丁祎.基于星形模型的混合业态超高层建筑底层公共空间公共性评估[D].广州: 华南理工大学,2020.

[61] 罗超.城市滨水公共空间公共性研究——以厦门市思明区夏港、滨海街道为例[D].厦门:厦门大学,2018.

[62] 傅梦雪.城市公共空间与工业遗存关联性研究——以武汉市江岸区为例[D].武汉: 华中科技大学,2019.

[63] 叶博闻.城市公共空间与工业遗存关联性研究——以武汉市青山区为例[D].武汉: 华中科技大学,2019.

[64] 李雅琪.城市公共空间与工业遗存的关联性研究——以武汉市硚口区为例[D].武汉: 华中科技大学,2019.

[65] 刘凌昊.城市公共空间公共性评价研究——以江汉区为例[D].武汉:华中科技大学,2018.

[66] 屠易夫.武汉城市公共空间公共性评价研究——以青山区为例[D].武汉: 华中科技大学,2018.

[67] 谢丽萍.武汉市商业步行街公共性评价研究——以楚河汉街、江汉路为例[D].武汉: 华中科技大学,2020.

[68] WANG Y,CHEN J.Does the rise of pseudo-public spaces lead to the‘end of public space’ in large Chinese cities? evidence from Shanghai and Chongqing[J].Urban design international,2018,23(3): 215-235.

[69] 吴传钧.论地理学的研究核心——人地关系地域系统[J].经济地理,1991(3): 1-6.

[70] 刘彦随.现代人地关系与人地系统科学[J].地理科学,2020,40(8): 1221-1234.

[71] 威廉·H.怀特.组织人[M].徐彬,牟玉楠,武虹,译.北京: 北京大学出版社,2020.

[72] 梁鹤年.以人为本规划的思维范式和价值取向:国土空间规划方法导论[M].北京: 商务印书馆,2019.