引言

随着新一代通信技术的高速发展,线上线下加速融合,城乡互联网普及率持续提高,虚实空间互动日益高频。截至2023 年12 月,我国城镇地区互联网普及率为83.3%,农村地区互联网普及率为66.5%①数据源自2024 年3 月中国互联网络信息中心发布的《第53 次中国互联网络发展状况统计报告》。,城乡数字鸿沟持续消弭。广大的乡村地区借由移动互联网进入更为广阔的产业分工体系,资金、信息、技术、人才等要素在虚实空间高速流动[1],乡村发展已经呈现出新的现象与模式。一方面,以农村电商发展为代表的淘宝村大量涌现,实现了乡村地区跨越工业时代直接进入信息时代的伟大跃迁[2];另一方面,以视觉消费、旅游打卡等为代表的网红村在“注意力经济”时代蓬勃发展,形成乡村跨越式发展的新路径[3-4]。与此同时,随着数字时代工作和生活方式的巨变,“数字游民”群体日益庞大,逃离都市、回归田园的诉求让大都市周边以休闲、创意、养老为特色的新乡村不断浮现,不少来自大都市的人群成为“新村民”,为乡村发展带来新活力[5]。

众多新乡村的持续涌现,表现出流空间(space of flows)[6]在中国的规模、强度和呈现形式的巨大扩展。这一扩展极大地促进了城乡间生产要素的高速流动,使得城乡空间在一定程度上形成自由连接的网络。乡村地区可以自由融入区域范围的生产和消费体系,也因此获得了乡村振兴和城乡融合发展的新路径。信息通信技术对于乡村的影响在全球层面也已显现,在美国,数字革命已经成为引起乡村社区变化的最主要原因[7];在欧盟,随着智慧乡村(smart village)行动的实施,数字基础设施对于地理邻近(geographical proximity)概念的克服以及对于社会创新的促进日益显著[8]。新冠疫情加速了远程办公的发展、数字链接的不断完善,以及脱离高昂、拥挤的城市选址的诉求,使得创新型和知识密集型企业在乡村地域持续增长[9]。

随着新乡村的蓬勃发展,国内外相关学术研究迅速展开,然而由于不同国家和地区使用互联网、数字技术的方式、目的和程度存在差别,因此形成的结果和绩效不尽相同[10]。一方面主要成果集中于欧美和中国的实践,来自中国以外的“全球南方”的成果较少,另一方面关注的重点也存在差异。欧美的数字乡村(digital village)、智慧乡村研究更关注通信技术和互联网应用对于农业生产[11-12]、城乡关系[13]、社区韧性[14]和政治参与[15]等的改变;中国的相关研究则更加侧重电子商务对乡村的广泛影响[16]。然而,无论是欧美还是中国,研究基本停留于对现象的描述和解释,经验研究的比重较大,即使关于智慧乡村的概念进行了较为全面和深入的探讨[13,17],但这一建构的概念依然面临一系列实践挑战,无所不包的内容与智慧城市一样缺乏理论深度[18]。相比欧美受制于数字基础设施建设不均衡的智慧乡村行动,中国深入而广泛的新乡村实践更具生命力和价值[19],已有相关国际研究尝试用新内生发展(neo-endogenous development)[20]、E 城市化(E-urbanism)[21]等理论进行解释。然而这些基本以“西方”为唯一参考和理论来源的研究很难深入中国实践,也很难形成对中国乡村发展具有启示和指导意义的理论创新。

针对中国蓬勃发展的新乡村实践,笔者建构了“流乡村”(village in flows)[22-23]这一概念,旨在整合我国当前丰富多彩的新乡村现象,跳出一般经验描述①淘宝村、电商村、网红村、数字乡村……这些概念实质上都是经验描述,看起来似乎差异显著,实际上边界是模糊的,因此不构成明确的分类。例如淘宝村、电商村、数字乡村都可以成为网红村,而网红村发展到一定程度也是电商村和数字乡村,比起电商村、网红村,更为特定的淘宝村更容易被迭代。如果学术只停留在经验研究,就无法进行深入的思考和持续的知识建构。,形成更符合中国实际的理论抽象和学术表达。流乡村的建构源于流空间的理论视角,但流乡村不是流空间与乡村的简单叠加,而是被流空间深刻影响的实体聚落。作为一个整体,流乡村是包含城市社会学家卡斯特(Castells)界定的流空间的第二或第三层次[6]的特定地方(place)②因此在英文关键词的选择上,流乡村不是village of flows,而是village in flows,就是试图说明流乡村不是流空间。根据卡斯特的定义,地方是一个其形式、功能和意义都自我包容于物理邻近性之界线内的地域。因此,流乡村是受到流空间影响和支配的地方,是包含流空间的第二或第三层次的聚落实体。。基于虚实空间互动和双重集聚的分析框架,流乡村被结构化地定义为实体分散、虚拟集聚的聚落空间,它们虽然保持着乡村风貌,但已经进入区域甚至全球的产业分工体系[22-23]。从经验中抽象出的概念能否真正成立,需要回到经验中去检验——检验它能否很好地解释当前不断涌现的新乡村现象,同时清晰地区分众多现象之间的差异——分类于是成为问题的关键。基于笔者团队对我国大量新乡村的持续调查研究③笔者从2015 年开始持续调查、研究淘宝村,深度调研的淘宝村及淘宝村集群20 余个;2017 年开始关注网红村,对于长三角地区大量网红村有着深度的观察;新冠疫情以来开始关注数字游民群体集聚的乡村,多次带领团队进行深度调研。调研成果分散在相关学术论文、著作、调研报告和指导的硕士论文中,本文不再赘述。,笔者尝试沿着定义流乡村的虚实空间互动逻辑,进一步总结归纳不同类型流乡村的内在一致性和规律性,从而形成更为系统全面的流乡村类型划分,并通过典型案例进行实证,为数字时代城乡规划和治理实践提供借鉴和指导。

1 分析框架

1.1 虚实空间和双重集聚

分类通常意味着研究的深入和细化。如果说通过虚拟与实体、集聚与分散的关系,可以结构化地划分数字时代的城乡空间并定义流乡村[23],那么进一步划分流乡村的类型就必须深化和细化虚拟与实体、集聚与分散的关系。事实上,通过对大量流乡村的观察,笔者也确实发现它们的形成机制和发展路径并不完全相同,而核心的差异恰恰就在于虚拟集聚和实体分散两大核心特征。一方面,在虚拟集聚的程度上,根据流乡村与外部空间生产性联系的强弱,可以明显地发现存在“强虚拟集聚”和“弱虚拟集聚”两种类型。具有“强虚拟集聚”的流乡村,通常与外部空间发生着持续、高密度的信息交换,同时较为充分地融入区域产业分工体系;相对而言,“弱虚拟集聚”的流乡村与外部空间的生产性联系较为低频、低密度。另一方面,虽然流乡村在实体空间层面都呈现出分散的特征,但依然存在不少流乡村的实体空间随着虚拟集聚的持续强化有进一步“导向实体集聚”的倾向,尤其从事加工制造的流乡村,持续的虚拟集聚所产生的规模报酬递增[24],必然引致更大规模的实体集聚,进而形成自下而上的工业化和城镇化过程[25]。与这类流乡村相对的就是始终“维持实体分散”的类型,即本身不从事或很少从事加工制造,产业发展也不需要或不会引致高密度建成空间,虚拟集聚带来规模报酬递增不导致建成空间的扩大、加密,而实体空间发展品质不断提升,空间格局总体保持相对分散的状态。

1.2 流乡村类型的理论划分

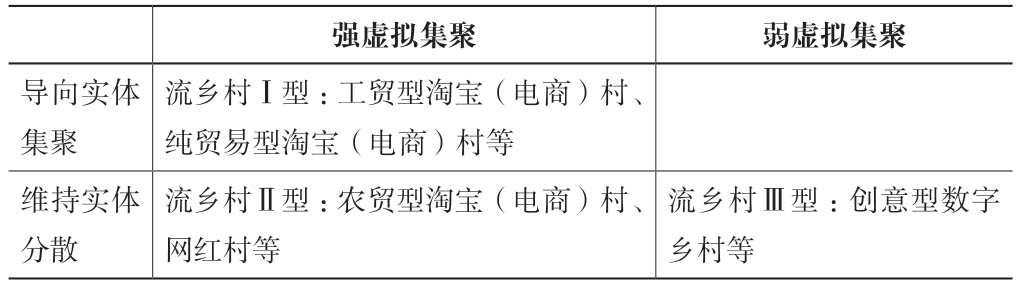

基于对虚拟集聚和实体分散程度的深入分析,可以进一步构建流乡村的类型矩阵。由于“导向实体集聚”的前提是有足够强度的虚拟集聚,因此理论上不存在“弱虚拟集聚”且“导向实体集聚”的流乡村。结合对真实世界的观察,最终笔者将流乡村划分为三种典型:(1)流乡村Ⅰ型:强虚拟集聚,导向实体集聚;(2)流乡村Ⅱ型:强虚拟集聚,维持实体分散;(3)流乡村Ⅲ型:弱虚拟集聚,维持实体分散(表1)。

表1 流乡村的3 种典型划分

注:表中空格表示该项不涉及。

(1)流乡村Ⅰ型:强虚拟集聚导向实体集聚

流乡村Ⅰ型往往具有高强度、高频率的虚拟集聚,与外部生产、消费网络的联系非常紧密。虚拟集聚所带来的大量交易机会激发了乡村的产业发展,并进一步引致实体空间功能和结构的巨变。一方面,原本单一的乡村居住空间,开始不同程度地演化为生产加工、仓储物流和交易展示等空间;另一方面,随着产业规模的不断扩大和村民收入的快速提升,传统乡村空间日益无法满足生产和生活两个方面激增的需求,增量空间的开发与存量空间的高密度更新并存,整体导向实体集聚。这类流乡村的发展就是移动互联网时代乡村的自下而上产业化和城镇化进程,典型代表就是工贸型和纯贸易型淘宝(电商)村[25]。由于虚实互动和双重集聚的绩效远高于前互联网时代缓慢的实体集聚过程,因此,这类流乡村的发展始终面临着更为突出的经济、社会、空间和环境问题,有效的规划和治理是保持乡村繁荣可持续的关键。

(2)流乡村Ⅱ型:强虚拟集聚维持实体分散

流乡村Ⅱ型通常也具有高强度、高频率的虚拟集聚,与外部生产、消费网络的联系紧密,一产、二产与三产联动发展的情形较为普遍。这类流乡村不同于流乡村Ⅰ型的核心在于其产业类型和发展模式,产业发展过程中的强虚拟集聚并不引致显著的实体集聚。这类流乡村比较典型的代表就是大多数的网红村和农贸型淘宝(电商)村[25]。网红化的视觉景观所引致的强虚拟集聚最终通过线下打卡和在地体验完成产业化过程,这一过程虽然可以带来观光、餐饮、住宿、休闲等相关功能的扩张,但总体上并不引致显著的实体空间扩张和加密。同时由于大多数网红村(其中不乏景中村、历史文化名村、传统村落等)本身就有保持其视觉景观稳定的需要,主、客观上均有不同程度抑制实体集聚的诉求。而农贸型淘宝(电商)村由于主要从事农产品的种植、养殖和销售,虚拟集聚所引致的生产和销售规模的扩大往往体现在农业空间中,对于实体建成空间会有相应的配套服务需求,但基本不体现为村庄实体建成空间的显著扩张和加密,乡村整体依然维持实体分散的状态。

(3)流乡村Ⅲ型:弱虚拟集聚维持实体分散

流乡村Ⅲ型的虚拟集聚强度和频率相对较低,虽然也与外界存在生产性联系,但规模相对较小,乡村功能更多体现为都市居民的休闲、第二居住和办公空间,强调的是“生态”和“生活”,而非“生产”。相比于前两类流乡村,流乡村Ⅲ型与都市的关系更为密切,并主要分布在都市圈范围内,在都市近郊尤其密集。由于乡村本身的风貌和特质是其吸引都市新人群,进而引致虚拟集聚的关键,因此在主、客观上都没有实体集聚的意愿和必要。这类流乡村得以出现,很大程度上源于移动互联时代“逆城镇化”趋势的加速到来。然而,聚集在这类流乡村的群体绝不是纯粹的休闲或养老群体,更多的是渴望逃离都市喧嚣的创新和创意阶层,乡村为他们提供了更为合适的居住和工作空间。由于没有很强的虚拟集聚,因此这类流乡村既不是网红打卡和体验旅游的目的地,也不是订单不断、物流繁忙的生产基地。从都市集聚而来的新人群影响甚至重构了乡村的气质,它们可以是画家村、作家村、“乡野硅谷”等,乡村主体更加多元化,原来封闭的“熟人社会”开始向现代化社区转变。

2 流乡村Ⅰ型:以工贸型淘宝(电商)村为例

由于具有较强的虚实互促和双重集聚过程,流乡村Ⅰ型的产业和空间演化特征最为显著,一定程度上具有向小城镇跃迁的趋势,其中最具代表性的就是以曹县大集镇丁楼村、孙庄村等乡村为代表的工贸型淘宝(电商)村。

2.1 强虚拟集聚孕育产业集群

网络平台是产业虚拟集聚的主要载体,其规模效应和多边效应为电子商务提供了几乎无限的容量支撑和复利空间,放大了虚拟集聚的规模报酬递增[24]效应。在传统互联网时代,1 台电脑和1 根网线就可以开设网店,接待1 个和1 万个客户的固定成本也几乎不变,线上市场的巨大需求使得儿童演出服这种基本不可能在线下门店零售的商品供不应求。电子商务这一低门槛、低风险、高回报率的创业形式迅速吸引周边村民效仿,于是曹县演出服电商产业开始在以丁楼村和孙庄村为中心的曹县南部乡村爆发式增长,促使当地农村电商在短短数年内就从星星之火扩散为演出服和汉服两大产业集群。大集镇淘宝村的数量也从2013 年的2 个增加到2022 年的32 个,所有行政村全部进入淘宝村名录。

进入移动互联网时代,随着国内电子商务市场竞争日益激烈,交易平台为促成更多交易并拓宽业务收入,通过不断优化算法、迭代技术,改进商品展示规律。中心化的流量分配机制进一步加强了虚拟集聚的规模报酬递增效应[24]。面向消费者,平台通过大数据建立用户画像,为不同消费水平和购买偏好的顾客提供个性化商品推荐,从而大大降低用户信息搜索成本,提高用户使用黏性;面向商家或店铺,则推出如竞价排名、直通车等流量业务,让更具实力的店铺在大量同类商品的搜索中优先将自己的产品展示在消费者面前,形成“头部效应”。

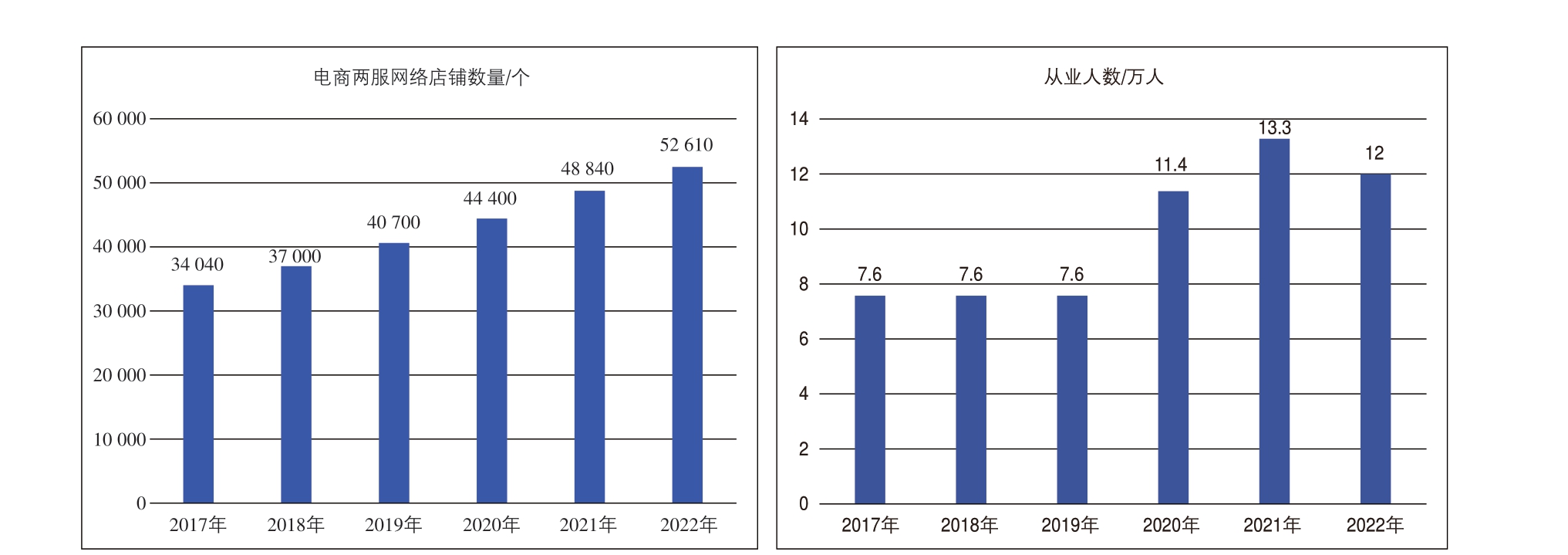

曹县大集电商产业集群10 余年的发展就是利用虚拟集聚获得规模报酬递增,进而推动产业集群发展升级的典型案例。一方面,演出服产业集群中的企业积攒了丰富的平台运营经验,从最初的小微店铺、抄袭模仿,逐渐成长为拥有品牌和原创设计的头部企业,产业链不断延展,产业生态日益多元;另一方面,长期的线上运营和投入让曹县汉服电商和演出服产业集群的网络平台可见度非常高,始终保持在特定细分类目的竞争优势。据统计,2022 年曹县汉服销售额约45 亿元,约占全国市场31.2%,表演服销售额约92.7 亿元,约占全国市场73.9%,两者合计占据全国一半以上市场份额。“两服”产业的线上店铺数量呈现持续增长态势,截至2022 年已达5 万家以上,2021 年从业人数达到13.3 万人,受疫情影响,2022 年稍有回落,但依然拥有约12 万的从业人口(图1)。网络销售额连续4 年位居山东省国家级电商示范县之首。

图1 2017—2022 年曹县电商两服产业网络店铺数量(左)和从业人数(右)

资料来源:曹县电子商务服务中心,2023

2.2 规模报酬递增导向实体集聚

产业发展需要空间载体。在工贸型淘宝(电商)村,虚拟集聚所带来的规模报酬递增引致的最为直接的实体空间变化就是生产加工和物流仓储空间的扩大。在曹县大集镇丁楼村和孙庄村的发展初期,以演出服为主营产品的电商产业所需要的空间与乡村原本的存量空间高度兼容,虚拟要素与实体要素的互动主要发生在原有空间上,对实体空间的改变主要体现为功能的复合化。原有的居住空间复合为集居住、生产、办公、仓储等功能为一体的综合体,空间使用效率大幅度提升,村民以较低的成本实现了就地产业化。然而,随着生产规模的快速扩大,生产、销售、物流等不同功能环节的新空间需求快速增长,以民居和院落为主的复合化空间显然无法满足快速扩大的需求,同时也存在大量安全隐患。产业空间的扩张与乡村空间的现代化改造同步发生,开始引致显著的空间城镇化过程,虚拟集聚开始推动实体空间发生质的变化。

丁楼村的电商大户率先开始自发地将生产空间搬离村内住宅,沿村庄外围县乡公路——桑万路两侧扩建临时厂房,作为更加规模化和专业化的生产和仓储空间。紧邻丁楼村的孙庄村则在村干部的带动下,依托孙庄村位于多个淘宝村地理中心的区位条件和便利的交通条件,自主开发建设“淘宝一条街”,集聚阿里农村服务站、大集电子商务公共服务平台、淘宝资金互助部等公共服务设施,以及产品展示批发、布料辅料销售、快递物流等多种功能。浓厚的创业氛围和不断完善的公共服务设施和市场配套,使得孙庄村“淘宝一条街”规模不断扩大,并已具有专业市场的特征和新兴小城镇的雏形。虚拟集聚所带来的规模报酬递增已经显著地转化为实体要素的空间集聚,虚实互促和双重集聚的机制已经形成。

2.3 乡村增长机器和治理困境

乡村增长机器在工贸型淘宝(电商)村体现得最为明显[26]。乡村空间的使用价值得到了充分的实现,而交换价值和价值的表现形式——“租金”则处于次级地位,从而为电子商务的初期发展提供了充足的低成本空间,进而形成较强的市场竞争力。增长联盟的核心是乡村“草根”创业者,他们既是乡村邻里组织的成员,又是本土企业家,也即邻里和地方精英是合一的,由此带来的最大优势就是消弭了反增长力量。尤其在草根创业的初期,基本不存在反增长力量。即使在乡村经济蓬勃发展、村民群体出现明显收入和职业分化的过程中,由于村集体和乡土社会关系的存在,反增长的力量也不强大,从而使得增长基本没有内部阻力。同时,由于乡村电子商务的蓬勃发展有利于农民脱贫致富,进而通过产业兴旺推动乡村振兴战略的实施,地方政府对淘宝村的发展普遍积极帮扶。由于乡镇基层官员多为本地人,与乡村居民往往有着千丝万缕的关系,因此在帮扶草根企业家发展的过程中通常采取相对宽松的管制策略,并在不突破制度红线的前提下尽量给予各方面的支持,进一步推动了工贸型淘宝(电商)村的集聚和扩张。

强虚拟集聚推动的工贸型淘宝(电商)村充分展现了数字时代的自下而上的工业化进程,但实体集聚的导向必然面临巨大的挑战。一是城镇化的不可持续,二是乡村的“再空心化”。由于加工制造的乡村电商产业发展到一定程度之后,必然需要更大、更高水平的承载空间,传统的庭院经济难以满足发展需求。然而在当前严格的国土空间管控背景下,乡村产业发展获得土地指标的难度日益增大,基本无法通过城镇化满足产业发展的需求,电商大户只能选择将产业外迁,使得乡村的实体集聚难以为继。与此同时,富裕后的村民对于居住条件和公共服务设施的需求迅速提升,尤其是对子代接受更优质教育的需求,促使他们大多选择迁移到公共服务设施更优质、基础设施更便利的县城甚至市区居住。据笔者团队2023 年的入户调查,在孙庄村和丁楼村受访的170 户电商户中,至少已有111 户处于迁移离村或城乡两栖状态,占总受访电商户数量的约65.3%。产业和人口的双重外流形成了乡村的再次空心化趋势。如果不进行及时的规划引导和治理,不对乡村产业空间、基础设施、公共服务设施及时规划建设,企业家和富裕人口的流失就会成为必然现象,产业兴旺不仅不会导向乡村振兴,甚至有可能加速乡村的衰落,形成影响乡村发展的更大的治理困境。

3 流乡村Ⅱ型:以农贸型淘宝(电商)村和网红村为例

虽然同样具有较强的虚拟集聚和虚实互促过程,但流乡村Ⅱ型的演化不指向实体空间的扩张和加密。即使乡村的产业结构和网络关系已经发生巨变,乡村风貌也基本维持原有的密度和特征。这类流乡村最具代表性的类型是农贸型淘宝(电商)村和网红村,因为是同一类型,所以它们具有较为显著的融合发展趋势。

3.1 强虚拟集聚推动产业发展

无论是农贸型淘宝(电商)村还是网红村,它们的发展都是基于高强度的虚拟集聚和高频率的生产联系。典型案例如江苏省沭阳县新河镇的农贸型淘宝(电商)村,电子商务的兴起使得这一全国著名的花木之乡迅速转型为全国农村电商发展的示范。当地村民虽然自1980 年代起就开始从事苗木种植行业,但“+互联网”后所形成的财富效应更加强烈,同时伴随着城市中产阶级快速增长的园艺消费需求,迅速吸引大量农户从种植城市绿化类花卉苗木转型为种植更加小型化的园艺绿植,而新河镇也在短短几年内涌现出一批以多肉和盆栽为主要产品的农贸型淘宝(电商)村,同时网络直播销售成为沭阳花木电商的重要经营方式。网红村的强虚拟联系就更为直观,典型案例如杭州市富阳区的东梓关村。一片经过精心设计的农民回迁房,因其超高的颜值,被网友惊呼为“吴冠中画里的乡村”“最美农民回迁房”,迅速走红网络,进而吸引了来自全国各地的建筑师、规划师和乡村振兴实践者线下参观和打卡[27]。随着网络关注度的不断提升,这类流乡村的线下人气更加火爆,由此衍生的旅游、民宿、餐饮甚至办公活动开始蓬勃兴起。

同样作为流乡村Ⅱ型,农贸型淘宝(电商)村与网红村两者之间的差别仅在于乡村所生产的产品被消费的方式不同。农贸型淘宝(电商)村以生产和销售农产品为主,产品通过物流体系派送给消费者进行异地消费。而网红村的产品是视觉景观,以及由视觉景观衍生的旅游产品,它们的消费需要消费者通过在地体验完成。与淘宝村一样,网红村借助互联网这一展示“窗口”,首先在虚拟空间吸引大量的关注和流量,进而引致实体空间的人流、物流和资金流的集聚,唤醒原先沉寂在乡村实体空间的多种资源,促进乡村的发展。

3.2 空间功能稳定维持实体分散

虽然都是由强虚拟集聚推动的发展,但流乡村Ⅱ型与流乡村Ⅰ型最大的不同就在于强虚拟集聚并不指向实体建成空间的扩张和加密。这一维持实体分散的空间特征与其产业发展特征密切相关。对于农贸型淘宝(电商)村,典型案例如沭阳县新河镇的花卉苗木淘宝村,虚拟集聚所引致的生产和销售规模的扩大往往体现在农业种植空间。当地从事电商的农户通常利用宅前屋后的自留地搭建苗圃作为实验田和展示空间,并在村外的大田进行规模化种植,如果规模进一步扩大,他们甚至可以到周边县市承租流转土地进行扩大再生产。虚拟集聚所带来的产品需求规模的扩大往往体现在农田种植面积和结构的变化,而对村庄整体建成空间的密度和规模影响较小。即使部分富裕的村民翻建住宅,一定程度上会增加层数和占地面积,但更多的体现为提升建筑结构和装修质量,基本不影响村庄的整体密度和规模。同时,由于农业生产不同于加工制造,总体较为分散,因此与电商产业发展密切相关的服务配套功能很难在某一村庄集聚,镇区往往成为合适的选择。新河镇镇区就在乡村电子商务产业蓬勃发展后呈现显著的空间变化,交易展示、仓储物流、辅料加工等生产性服务和配套空间高度集聚,住宿、餐饮、娱乐等生活性服务空间也明显增多。农贸型淘宝(电商)村的虚拟集聚往往成为邻近小城镇镇区实体集聚和发展升级的主要动力。

网红村维持实体分散的逻辑同样与其产业特征密切相关。例如:杭州市富阳区的东梓关村,乡村空间景观本身即为消费对象,一旦成名就被定格。即使伴随发展还会有不同程度的变化,但无论从消费者角度还是从当地政府和村民角度,都有保持村庄视觉景观稳定的需要。虚拟集聚所引致的大量在地参观和体验人群会推动乡村功能的置换和演化,但同样不导致实体建成密度和规模的显著变化。一方面,东梓关村的回迁房已经出现功能多元化趋势,部分民居已经衍生出民宿和餐饮等功能;同时回迁房周边的原乡村空间被重新激活,更多与旅游体验相关的活动被注入日渐空心的村庄,让原本沉寂的传统村落焕发出新的生机,尤其是富春江沿岸的空间景观价值被重新释放。总之,无论是农贸型淘宝(电商)村还是网红村,因为均不产生工业化需求,因此也基本不存在大规模空间扩张需求,村庄实体分散的格局通常相对稳定。

3.3 乡村可持续发展和运营挑战

维持实体分散的流乡村Ⅱ型面临的最大挑战就是乡村的可持续发展。一方面,流乡村Ⅱ型生产的产品基本无法与流乡村Ⅰ型相比,无论是农产品还是网红景观总体比较单一,保持产品质量稳定就已经很难,推陈出新和快速迭代基本是不可能的,因此,增量发展到一定程度就会遇到天花板。另一方面,由于流乡村Ⅱ型不导向实体空间集聚,即便是网红村,虽然能够引致大量线下打卡和旅游体验,但由于产业规模有限,对于人口和人才的吸引力依然明显弱于流乡村Ⅰ型。产业和人口两方面的瓶颈必然直接影响乡村的可持续发展。

乡村运营对于流乡村Ⅱ型可持续发展的价值日益凸显。首先,通过运营可以有效整合资源实现一二三产融合发展,丰富乡村产品构成。尤其对于农贸型淘宝(电商)村,可以充分利用特色农产品资源和虚拟集聚优势,拓展实体观光、采摘体验、自然研学等功能,形成农文旅贸一体化发展格局。沭阳县新河镇双荡村就是成功案例,该村既是淘宝村、省电子商务示范村,同时通过规划建设成功创建为江苏省级特色田园乡村和江苏省休闲观光农业示范村,实现了农贸型淘宝(电商)村和网红村的融合发展。其次,通过运营可以持续维护产品美誉度并拓展新客群。对于农贸型淘宝(电商)村,保持农产品品质的稳定和持续优化是维持和扩大客群的关键,这就需要对农产品生产和销售的全过程进行有效引导和管理,避免恶性竞争。对于网红村,要避免“昙花一现”,实现从“爆红”到“长红”,必须不断优化网红景观,并通过持续的网络营销、多元的场景营造和丰富的活动策划,制造新的消费体验,持续扩大客群。

4 流乡村Ⅲ型:以创意型数字乡村为例

由于流乡村Ⅲ型的虚拟集聚并非来自乡村自身的产业发展和网络营销,主要源于都市新人群带来的生产性联系,因此,相较于前两类流乡村,虚拟集聚强度不大、频率不高。然而,都市新人群在乡村的集聚,将乡村与更广阔社会网络联系,深刻地改变了乡村的发展逻辑。这类流乡村最具代表性的类型就是包括网络作家村[28]和画家村等在内的创意型数字乡村。

4.1 弱虚拟集聚重塑乡村功能

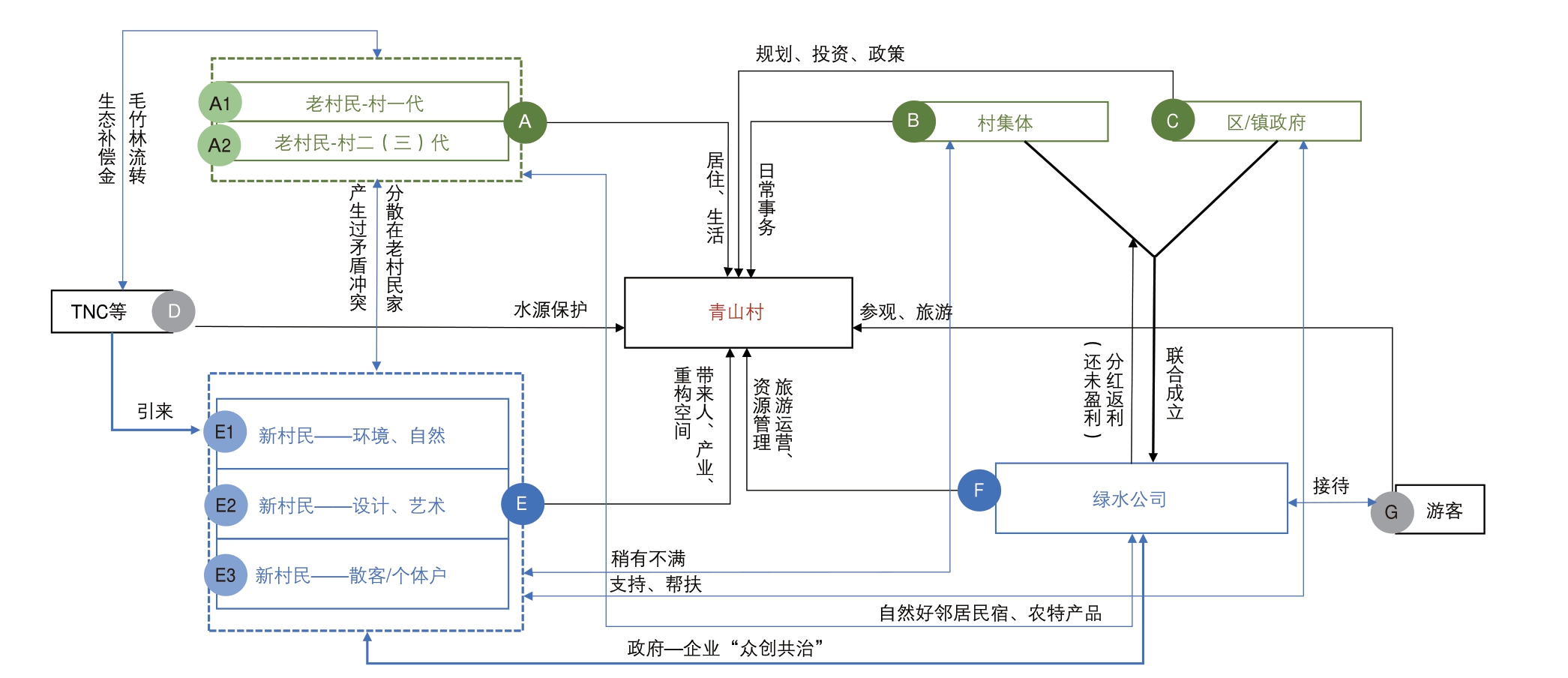

流乡村Ⅲ型虚拟集聚的强度主要由从都市集聚而来的新人群的规模决定。由于新人群的规模通常较为有限,因此,流乡村Ⅲ型的虚拟集聚普遍弱于淘宝(电商)村和网红村等有着较强商务交易行为的流乡村,可以将其界定为弱虚拟集聚。典型案例如杭州市余杭区黄湖镇青山村,地处市区西北近郊,紧邻杭长高速黄湖互通线,距中心城区仅40 分钟车程,距杭州城西科创大走廊更近。2015 年阿里巴巴公益基金会与大自然保护协会(TNC: The Nature Conservancy)等组织联合发起“善水基金信托”,将青山村龙坞水库作为首个治理试点。作为TNC 在龙坞水库项目的负责人,张海江成为青山村的首位新村民。2017 年龙坞水库通过治理达到国家一类水质标准,张海江为了巩固生态治理成效,开始为村民谋划收入多样化模式[29]。在张海江的努力援引下,2018 年“品物流形”工作室设计师张雷和他的团队共30 多位设计师正式入驻青山村;2019 年中科院动物学博士朱虹昱成立青山自然学校,同年,余杭区与青山村共同成立绿水公司进行乡村运营。随着越来越多的项目落地青山村,越来越多的新村民选择在这里安家,环保工作者、设计师、艺术家、乡村创业者等80 多位都市新人群逐渐将青山村与更广阔的世界联结。

虽然都市人群带来的虚拟集聚相对较弱,但依然深刻地改变了乡村的空间和功能。一方面,在乡村优越的生态环境和乡土氛围得到很好保持的基础上,民宿经济、生态研学、户外运动、手工艺传承等线上线下互动的活动和产业蓬勃发展起来;另一方面,都市新人群的进驻使得乡村的公共空间和公共建筑开始涌现,例如:融设计图书馆、青山剧场、青山自然学校、青山访客中心等。这些公共建筑充分利用乡村存量用地和建筑进行更具创意的设计改造,不仅很好地承载了相应功能,也已成为游客前来打卡的对象。新人群、新项目、新功能使青山村从一个普通的都市近郊乡村成为余杭区的“未来乡村实验区”和浙江省“未来乡村”的先行地。

4.2 居住功能为主维持实体分散

作为都市新人群“诗意栖居”的载体,都市近郊和生态优越是流乡村Ⅲ型的普遍特征。当今中国虽然城市化进程依然持续,但大都市中越来越多的人群开始意识到自然、生态和乡村的价值。他们重视自然生态保护,笃信环保主义和实用主义,反对以极速KPI 为导向的消费主义和装饰主义,希望最大化地保留乡村本身的氛围并以现代化的语言呈现。于是原生态的环境,绿水青山、蛙声虫鸣、乡土人情等曾经不被重视的元素开始成为宝贵的“财产”。乡村更为重要的“栖居”价值开始被激发、唤醒,并由此形成可持续的内生动力和与城市更加平等地对话的能力。“生态”和“生活”成为这类流乡村吸引外来主体并持续发展的核心竞争力。

青山村的发展历程就是乡村生态和生活价值被激发、释放的过程。依托善水基金的生态补偿机制,青山村成功实现了对龙坞水库的治理,同时改变了当地毛竹耕种施肥的方式,形成了涵养生态和净化水源的长效机制。依托水源保护项目,青山村在都市新人群的推动下发展自然教育、研学体验、运动休闲等更多市场化项目,成功实现了生态产品的价值转化,生态资源保护与新兴产业发展逐渐良性互动。而良好的生态环境和乡村氛围又会吸引更多的都市新人群,并引入更多的业态和虚拟集聚。挖掘乡村手工艺的设计师、发展自然教育的生物学博士、将青山村作为“根据地”的旅居博主等“喜欢这里的环境和这里的人”的新村民使青山村充满活力。

4.3 多元主体重构乡村治理体系

与前两类流乡村相比,流乡村Ⅲ型更加依赖都市新人群作为村庄联结外部世界的枢纽。青山村的都市新人群对于生活空间的选择往往更多元、多样,他们无论是在城市还是在乡村都拥有体面的工作和良好的生活状态。他们的进入对传统村庄形成重构,使得乡村社会构成更加多元。然而,不同于网红村等短时间内快速涌入又快速离开的、对乡村生活构成巨大冲击的游客,流乡村Ⅲ型中的都市新人群更多是柔性嵌入并潜移默化地改变着乡村。他们带来社会网络、市场资金、专业技能和都市文化等,与村庄本体碰撞、交融,在帮助本地村民获得不同程度经济收入的同时,也改变着他们的思想观念,封闭的乡村于是被打开了一个口子。

然而不可否认的是,多元主体的根本诉求总是不同的,诸如思想观念、文化习俗、生活方式等,与此同时长期存在的制度性困境对该类流乡村的发展始终构成阻力。乡村治理体系的变革和重构于是成为这类流乡村发展的关键。青山村在村集体和余杭区、黄湖镇政府的支持下,先后探索成立了青山同心荟和未来乡村议事会等多元主体参与乡村治理的机构和制度,并建立数字治理平台,让多元主体能够共同参与乡村事务、谋划乡村发展。然而作为数字时代的新乡村,发展的道路上必然会涌现出很多新矛盾、新问题。典型案例如新老村民因思想观念无法在短时间内统一而导致的发展诉求和评价的不同;又如城乡二元体制下都市新人群基本无法拥有较为完整的土地产权,也就基本无法真正拥有村民的身份,因此很难形成归属感。诸如此类的乡村治理问题迫切需要深入的研究和破解(图2)。

图2 多元主体参与青山村治理的互动关系

5 结语

进入移动互联网时代,数字技术的飞速发展和信息传播方式的极大改变正深刻地影响着城乡的生产生活方式和要素流动方式。尤其是虚拟维度所形成的集聚正迅速瓦解城乡二元壁垒,让更多的乡村借助互联网和数字经济探索新的发展路径,形成丰富多彩的流乡村实践模式。笔者基于虚实空间互动的理论视角,根据虚拟和实体两个维度的空间集聚和分散特征,将现有的流乡村模式概括为三类,即流乡村的Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ型。不同类型的流乡村,其基本特征、演化机制和发展困境也不相同,因此急需深入研究,进而因地制宜地给出规划和治理引导策略。对于流乡村Ⅰ型,应重点关注其导向实体集聚的发展趋势,在用地指标、公共服务、基础设施等方面综合考虑相应的规划和配置,顺应产业发展和城镇化趋势;对于流乡村Ⅱ型,应在满足产业发展、风貌保护和设施配套的基础上高度重视乡村运营,通过有效的运营推动乡村可持续发展;对于流乡村Ⅲ型,由于其与都市关系紧密,一定程度上就是都市功能的延伸,因此,持续发展的关键在于乡村治理体系的变革和重构,从而更好地融合内外要素形成发展合力。

作为建构中国城镇化本土话语的一种尝试,流乡村的概念和类型还有很多可以深入探索和完善的地方,但对于中国当前新乡村的理论抽象是客观的。中国改革开放40 多年的城镇化历程中涌现过很多“新乡村”,从浙江村[30]、羊城村[31],到淘宝村、网红村,它们虽然存在时代的差异,但内在动力是一致的,那就是接近就业市场和链接更大的生产分工网络,摆脱贫困的生活状态。生产性联系和强烈的致富欲望是中国新乡村从未改变的“基因”,主要的差别仅在于不同时代、不同技术条件下接近市场的方式。前者通过主动的空间迁移去接近市场,而后者则利用互联网就地接近市场。流乡村的概念就是对中国新乡村基因和互联网时代实现路径的整合,虽然基础理论源于“西方”的建构,但实质内涵已经是中国本土实践的凝练。

不同类型流乡村的涌现为当今中国乡村提供了超越传统城乡二元结构和单一城镇化路径的可能。一方面,虚拟集聚带来的要素集聚和交易机会,为乡村提供了持续发展的动力,让乡村本身的资源优势和特色价值得以转化;另一方面,随着流乡村数量的持续扩大,城乡之间的人口流动将呈现更加显著和高频的互动状态,单一的“人口进城式”城镇化有可能转化为更加高频互动、紧密联系的城乡一体化。乡村和城市的关系和差别,在经过工业革命以来的城乡二元割裂和巨大发展差距后,有可能重新回归为“只是聚落密度上的差别”。这一定程度上可能也是农耕文明时代相对平等、有机的城乡关系在生态文明时代的重新回归,在城乡公共服务和基础设施更加均等的趋势下,田园城市的梦想有可能就在明日的流乡村中实现。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

衷心感谢审稿专家对论文修改提出的中肯、宝贵意见!

[1] 罗震东,项婧怡.移动互联网时代新乡村发展与乡村振兴路径[J].城市规划,2019,43(10): 29-36.

[2] 罗震东,何鹤鸣.新自下而上进程——电子商务作用下的乡村城镇化[J].城市规划,2017,41(3): 31-40.

[3] 朱旭佳,罗震东.从视觉景观生产到乡村振兴:网红村的产生机制与可持续路径研究[J].上海城市规划,2018(6): 45-53.

[4] 孙文秀,武前波,陈前虎,等.基于景观社会理论的浙江乡村振兴研究——以富阳“网红村”建设为例[J].城乡规划,2020(4): 88-96.

[5] 吴维忆.从自我实现到社会创新:青年“数字游民”趋势引导刍议[J].青年学报,2024(1): 57-62.

[6] 曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M].夏铸九,王志弘,译.北京: 社会科学文献出版社,2003.

[7] PANT L P.Digitally engaged rural community development[J].Journal of agriculture,food systems,and community development,2016,6(4): 169-171.

[8] CORRADO I,ANGELO B,DANILO M,et al.Information and communication infrastructures and new business models in rural areas: the case of molise region in Italy[J].European countryside.2019,11(4): 475-496.

[9] GARY B,JASON W,ANITA F,et al.Rural co-working: new network spaces and new opportunities for a smart countryside[J].Journal of rural studies,2023,97: 550-559.

[10] FAXON H O.Welcome to the digital village: networking geographies of agrarian change[J].Annals of the American Association of Geographers,2022,112(7): 2096-2110.

[11] RILFY M,ROBERTSON B.Farming365-exploring farmers’ social media use and the (re)presentation of farming lives[J].Journal of rural studies,2021,87: 99-111.

[12] MARTIN P,JANA N,ALEXANDER S,et al.Contesting the role of digitisation and ICT in the business model of agricultural holdings and farmers: micro-study of the inner rural periphery region in the Czech Republic[J].European countryside.2023,15(1): 99-123.

[13] ANTONÍN V,MILADA Š.Smart village and sustainability.Southern Moravia case study[J].European countryside.2019,11(4): 651-660.

[14] ELISABETH R,BRETT A A,SARAH S,et al.A review of the rural-digital policy agenda from a community resilience perspective[J].Journal of rural studies,2017,54: 372-385.

[15] LUNDGREN A S,JOHANSSON A.Digital rurality: producing the countryside in online struggles for rural survival[J].Journal of rural studies,2017,51: 73-82.

[16] WEI Y D,LIN J,ZHANG L.E-commerce,Taobao Villages and regional development in China[J].Geographical review,2020,110(3): 380-405.

[17] BOKUN K,NAZARKO J.Smart villages concept-a bibliometric analysis and state-of-the-art literature review[J].Progress in planning,2023,175:100765.

[18] BIELSKA A,STANCZUK-GAŁWIACZEK M,SOBOLEWSKA-MIKULSKA K,et al.Implementation of the smart village concept based on selected spatial patterns-a case study of mazowieckie voivodeship in Poland[J].Land use policy,2021,104: 105366.

[19] The World Bank.The Taobao Villages as an instrument for poverty reduction and shared prosperity[EB/OL].(2016-10-29) [2024-2-27].https://www.worldbank.org/en/news/speech/2016/10/29/the-taobao-villages-as-aninstrument-for-poverty-reduction-and-shared-prosperity.

[20] ZANG Y,HU S,ZHOU B,et al.Entrepreneurship and the formation mechanism of Taobao Villages: implications for sustainable development in rural areas[J].Journal of rural studies,2023,100: 103030.

[21] LIN Y.E-urbanism: e-commerce,migration,and the transformation of Taobao Villages in urban China[J].Cities,2019,91: 202-212.

[22] 罗震东.新兴田园城市:移动互联网时代的城镇化理论重构[J].城市规划,2020,44(3): 9-16,83.

[23] 罗震东.流乡村:移动互联网时代的中国城镇化[M].南京: 江苏凤凰教育出版社,2022.

[24] 杨易旻,罗震东,袁超君.互联网时代电商产业集群空间集聚机制研究——以江苏省睢宁县沙集镇为例[J].上海城市规划,2024(1): 80-88.

[25] 罗震东.新自下而上城镇化:中国淘宝村的发展与治理[M].南京: 东南大学出版社,2020.

[26] 袁超君,罗震东.乡村增长机器:电子商务推动城镇化的微观机制研究——以山东省曹县大集镇为例[J].国际城市规划,2023,38(1): 74-81.DOI: 10.19830/j.upi.2022.114.

[27] 潘晗艳.看东梓关变身“网红村”[J].小康,2019(24): 46-47.

[28] 蒋阳,张京祥,何鹤鸣,等.场域视角下的创新孵化空间构建机制——中国网络作家村的案例解析[J].上海城市规划,2021(1): 84-90.

[29] 王宇飞,靳彤,张海江.探索市场化多元化的生态补偿机制——浙江青山村的实践与启示[J].中国国土资源经济,2020,33(4): 29-34,55.

[30] 项飙.跨越边界的社区:北京“浙江村”的生活史[M].北京: 生活·读书·新知三联书店,2018.

[31] 李培林.村落的终结——羊城村的故事[M].北京: 商务印书馆,2004.