引言

城市形态学强调从城市局部到整体的分析过程以及时间演变与各要素影响下的城市整体形态变化[1]。纵观城市形态学发展史,多将“实体空间”作为研究对象,而对实体之外的空间研究不足[2];同时,受人群行为、建筑组合、文化传统等多种复杂因素的影响,目前街道和建筑之外的各类中微观尺度空间缺乏相应的形态研究和描述指标[3]。如果城市是一个比例体系,那么有必要了解这一体系的规则,以便建立紧凑、复杂、高效且具有社会凝聚力的城市空间[4]。而“实”与“空”之间的平衡,既是紧凑空间与开放空间的平衡,也是城市的实用功能与休闲功能的平衡。

小型公共空间作为城市形态中的物理元素之一,区别于大型广场、公园等城市公共空间,主要由街区内部庭院、小型广场与公园,以及建筑之间的空地组成。西班牙巴塞罗那作为现代城市规划的典范,在1980 年代的城市复兴运动中对小型公共空间的保留和建设成为承载公共生活、激发城市活力的重要手段。这类空间在漫长的生长演变过程中受到来自政治、经济、文化等各方面的影响,已经成为巴塞罗那从中世纪时期的城市变迁到现代城市的重要历史载体。

我国的城市更新目前正处于由大空间描绘转向小空间优化的关键阶段,然而在小型公共空间设计的理论与实践方面仍然面临一些问题。例如:重“绿地”轻“公共空间”——城市有着完善的绿地建设规范和各级规划,但缺乏对小广场这类公共性较强的场所的规划与建设,导致市民活动场所较为匮乏;重“大”轻“小”,分布不均——更加倾向于大尺度的,市级、区级的公共空间,缺少小尺度、无等级、量大面广、分布均匀的小型公共空间;重“设计”轻“生活”——景观设计中更加倾向于形象性、展示性,而缺乏贴近市民生活需求的考量。

本文以巴塞罗那为例聚焦城市“实体空间”之外的小型公共空间,在城市形态学的视角下研究其复杂历史特征背后的生长逻辑:建立城市小型公共空间的形态描述指标,以识别巴塞罗那小型公共空间的历史类型;关注小型公共空间对城市肌理和文脉传承的主体性,传达以人为本的均质化和“非设计”(即自然形成的,与“设计”的确定性不同)的理念。本文对建造于不同历史时期的巴塞罗那小型公共空间的比较研究,对于国内城市更新过程中的历史文脉传承、公共空间营造具有参考意义。

1 城市形态学视角下小型公共空间的研究方法

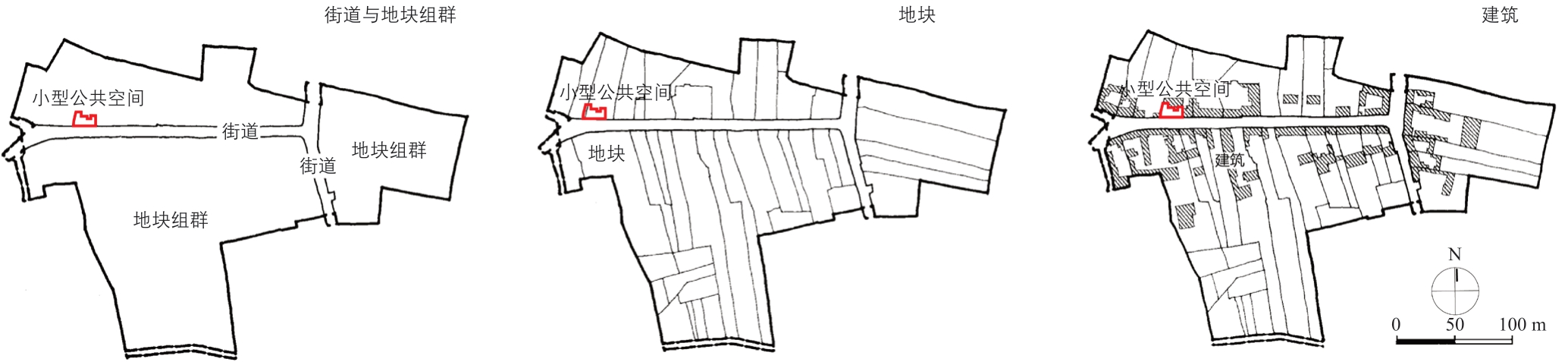

英国的康泽恩(Conzen)学派作为二战后城市形态学的重要思想学派,提出了“地块”概念,以填补城市中建筑与街道之间的尺度空白,城市历史的演变在“街道—地块—建筑”的变更中推进。后来英国学者克罗普夫(Kropf)基于英国康泽恩学派和意大利学派提出了城市“分辨率”,通过不同“分辨率”下的“街道—地块—建筑”研究城市形态[5]。本文研究的小型公共空间是“地块”的一部分,与街道均为城市中“空”的部分(图1),其等级低于大型的广场、公园,是建筑与街道之间呈块状或点状的过渡空间。

图1 克罗普夫基于不同分辨率对城市小型公共空间的分析

资料来源:作者根据参考文献[5]绘制

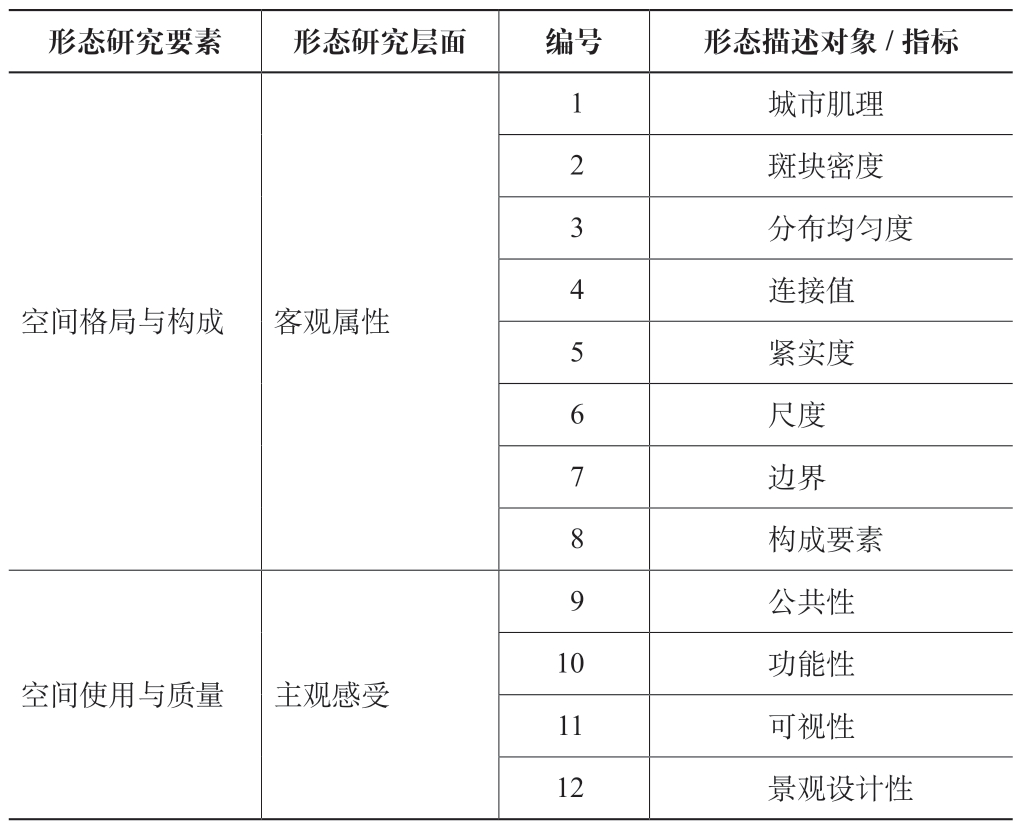

传统的康恩泽、克罗普夫等学派对城市公共空间的形态识别多集中在布局、结构、肌理和格局形态等方面[6],而信息技术的发展和多学科的交叉为进一步精细化研究小型公共空间提供了可能。本文在构建城市小型公共空间形态识别体系的过程中,结合空间句法的区域整体形态特征计算,可对不同等级和结构的空间进行有效区分。结合小型公共空间的特征,将研究要素归纳为空间格局与构成、空间使用与质量两方面:前者主要描述小型公共空间的客观属性,通过城市肌理、斑块密度、分布均匀度、连接值(connectivity)、紧实度(compactness)、尺度、边界和构成要素进行研究;后者则从人对小型公共空间的主观感受出发,对公共性、功能性、可视性(视域整合度、视觉聚集系数)以及景观设计性进行研究(表1)。

表1 小型城市公共空间形态识别体系

1.1 空间格局与构成

在研究复杂街区形态演变的内在机理时,多将形态指标进行量化[7]。其中,计算小型公共空间的密度和分布均匀度时,城市中呈块状或点状的小型公共空间可以看作景观结构类型中的“斑块”,小型公共空间的斑块密度(PD: Patch Density)则可以通过单位面积内斑块的数量来反映。

其中,Ni 为区域内小型公共空间作为“斑块”的数目,A 为区域的总面积,PD>0。

研究小型公共空间在城市中的分布均匀度情况,是以小型公共空间的中心点为圆心,200 m 为半径画圆,计算小型公共空间的覆盖率。基于Depthmap 软件对小型城市公共空间进行连接值和紧实度分析:连接值表示与小型公共空间相交的其他公共空间的数目,空间连接值越高,空间渗透性越好;紧实度可以理解为空间的聚集性,空间越接近圆形,紧实度越高,表示该空间有更好的向心性[8]。

本文将研究的街区小广场、街区小公园、街区内部庭院、建筑之间的空地4 个主要空间类型归纳为小广场和小公园两类。在参考芦原义信对广场定义的基础上,结合巴塞罗那的大量实例,对小型公共空间的“尺度”衡量除通过客观的空间大小之外,还包括公共空间宽度与周边建筑高度之间的比值(D/H);“边界”指空间的界限与阴角;空间构成要素主要由构筑物、绿化和公共设施组成[9]。针对小公园的研究可参考小广场。

1.2 空间使用与质量

关于空间使用与质量,唐靖娴和龙瀛从使用者的适应性角度出发分两类进行评价:一类是服务水平评价,从平面和总体层面来描述设施对使用者的适应性;另一类是品质水平评价,侧重于描述使用者的主观感受[10]。萨尔瓦多·鲁埃达(Salvador Rueda)认为宜居的公共空间应是舒适的、具有吸引力和符合人体工学的[4],再结合威廉·怀特(William Whyte)对小型公共空间使用与质量的分析[11],本文重点关注公共性、功能性、可视性、景观设计性这四方面:从社会属性的角度研究小型公共空间的公共性和私密性,将空间能否为全体社会公民服务作为判定依据[12];功能性体现于研究对象的使用人群和使用途径;可视性通过视域整合度(空间被人们观察到的可能性高低)和视觉集聚系数(空间边界在视觉上限定效果的强弱)分析反映;景观设计性表现在空间与自然的接触、艺术的氛围以及材质的使用等。

2 巴塞罗那小型公共空间的样本分析

文章基于巴塞罗那城市发展的不同阶段,选择了不同历史背景和城市形态下的5 个地区中的小型城市公共空间作为研究样本,分别为:老城区(Ciutat Vella)、格拉西亚村(Vila de Gràcia)、扩展区(Eixample)的格拉西亚大道(Passeig de Gracia)、拉吉内埃塔-卡涅利亚斯(La Guineueta-Canyelles)、迪亚哥纳尔(Diagonal Mar)(图2)。首先进行形态识别和分析,然后通过综合比较揭示巴塞罗那小型公共空间的营造理念。

图2 巴塞罗那5 个地区小型公共空间区位图

资料来源:作者根据参考文献[13]绘制

2.1 老城区

巴塞罗那老城区展示了从中世纪至2000 年的城市公共空间演变。其中,小型公共空间在1980 年代的城市复兴运动中获得新生,如今老城区是该市著名的、最具吸引力的旅游地之一。

2.1.1 空间格局与构成

在老城区,密集而相互不平行的道路网组成了该地区城市肌理的基本结构。建筑外部空间成为被积极利用的城市公共空间。如图3 所示,将老城区的建筑视为“图”,剩余的公共空间(街道与小型公共空间)视为“底”,建筑与公共空间的图底关系可以反转①本文从建筑密度、建筑与公共空间的分布、建筑与公共空间的尺度以及公共空间周围界面的围合性这四方面界定图底关系是否可以反转。——老城区的建筑密度较大(大于40%),建筑与公共空间的分布较均质,建筑与公共空间的尺度接近,且公共空间周围界面的围合性好。

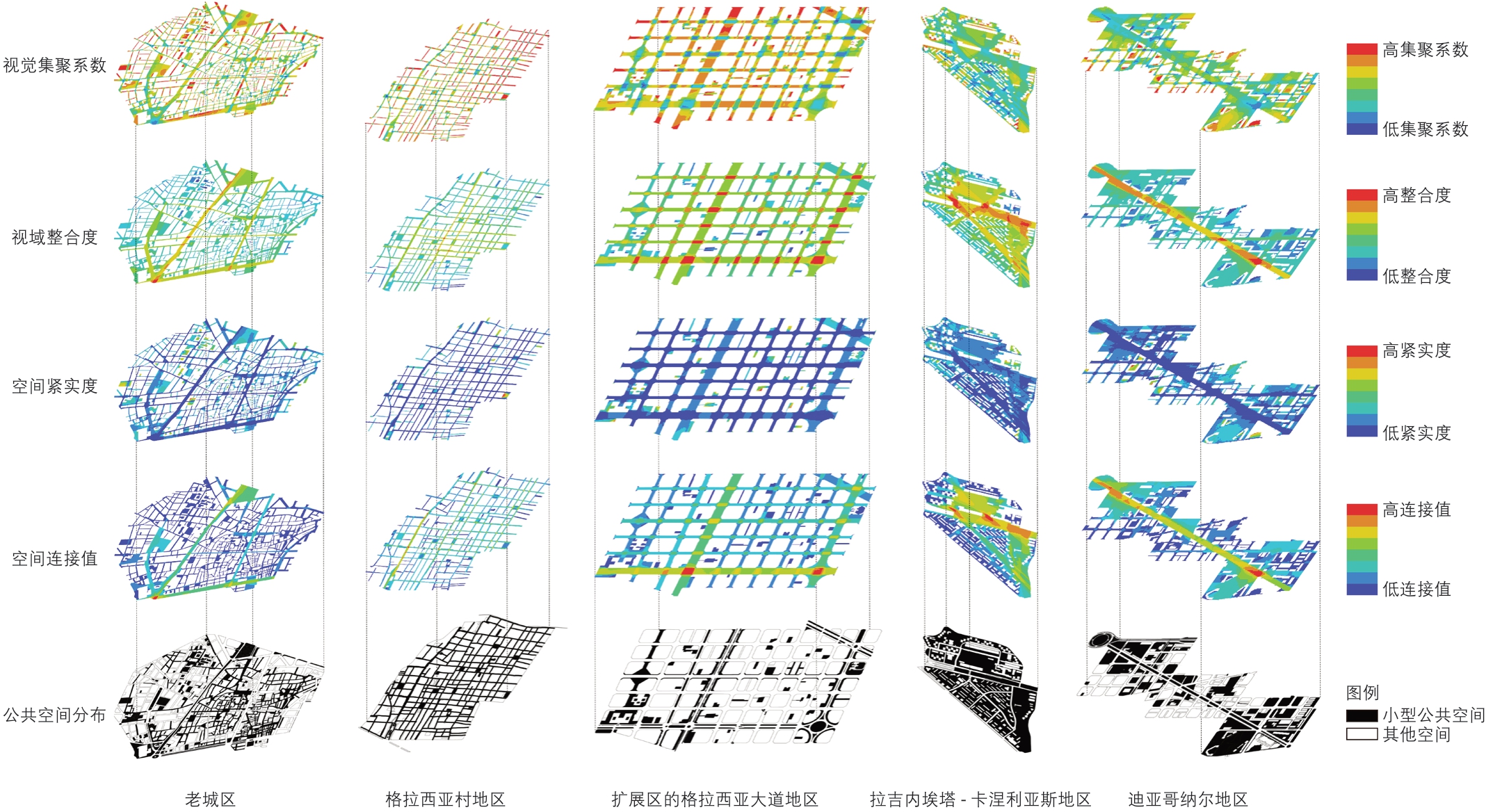

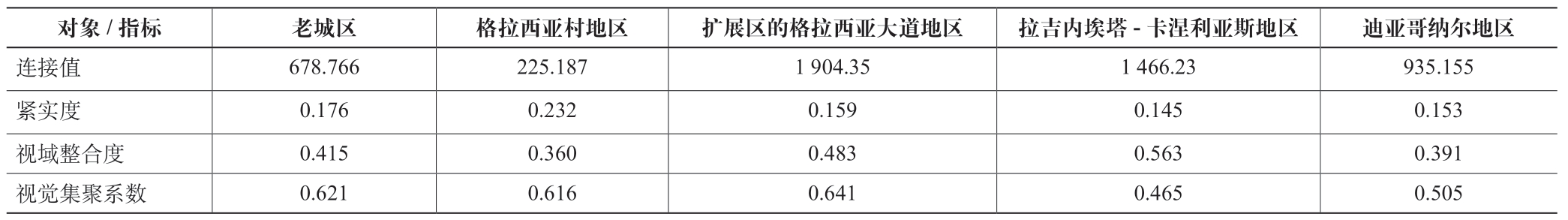

图3 5 个地区的空间连接值、紧实度、视域整合度、视觉集聚系数、图底关系分析

资料来源:作者根据参考文献[13]绘制

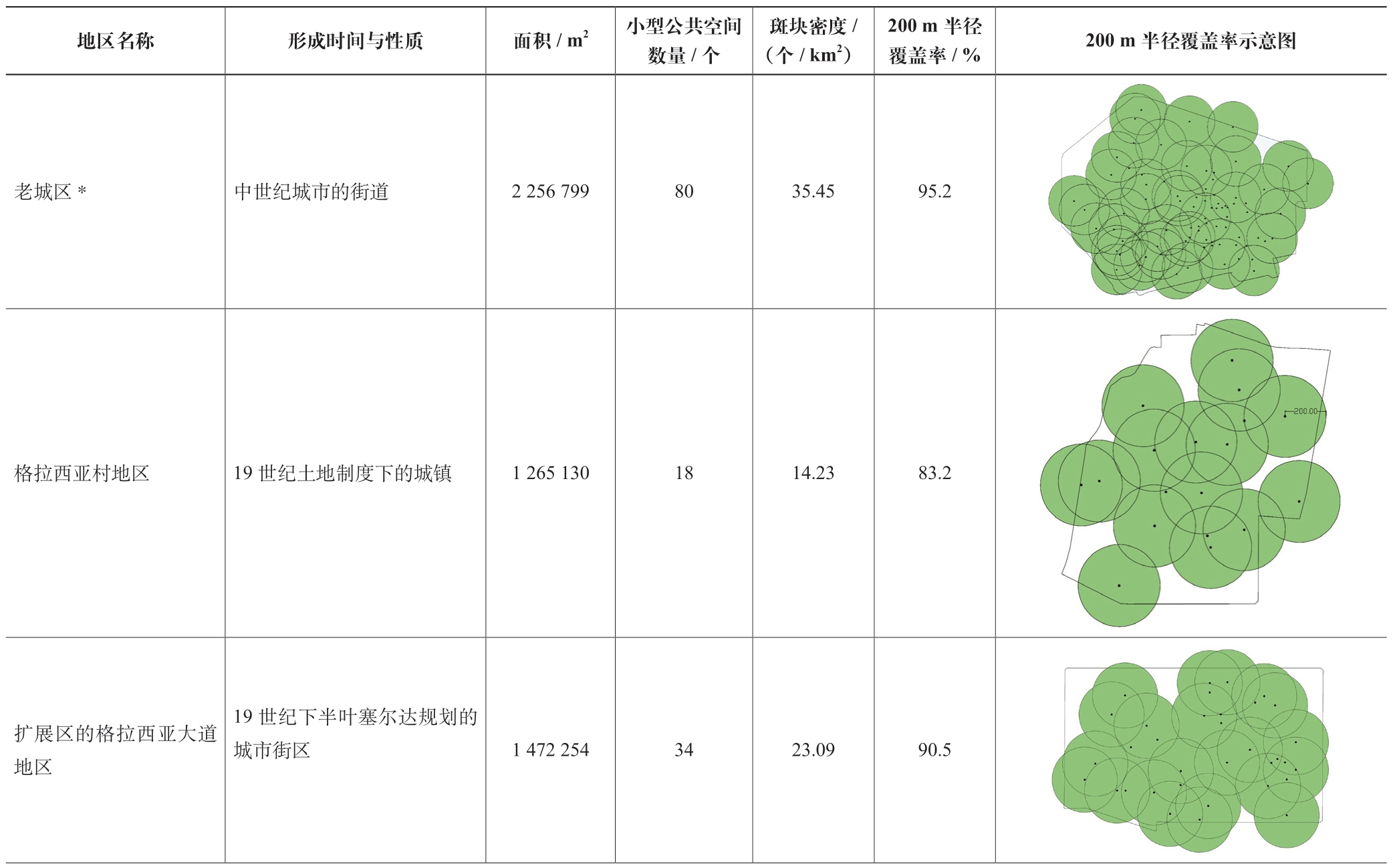

计算老城区小型公共空间的斑块密度及200 m 半径覆盖率,该地区在5 个地区中最高(表2)。老城区的小型公共空间在城市层面空间连接值不高,因而可达性不强;但在街区层面紧实度较高,具有很强的聚集性。

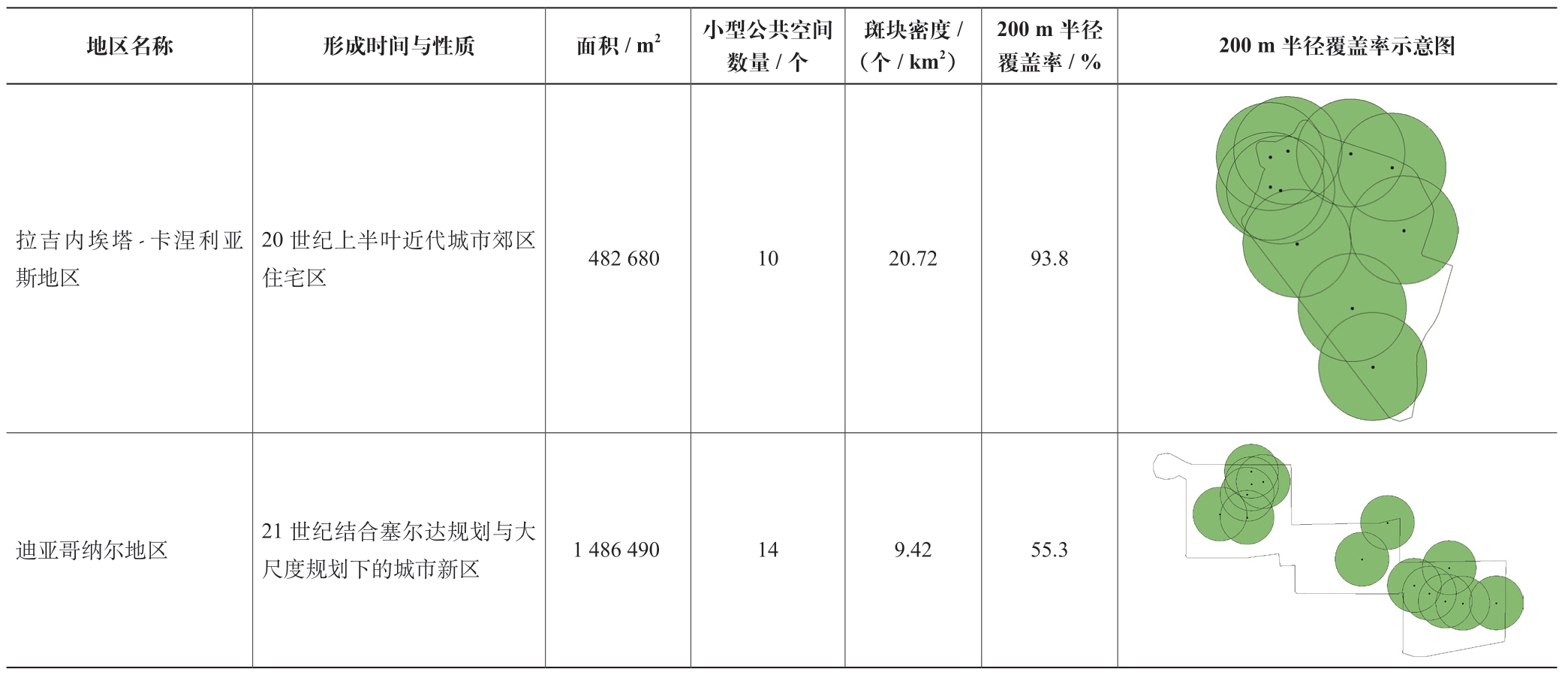

表2 5 个地区的空间密度与分布均匀度

表2 (续)

注:*老城区的范围为罗马殖民地时期城墙范围。

2.1.2 空间使用与质量

在老城区,公共空间生活的载体体现为街道与广场。老城区的主街——兰布拉(Rambla)大街起着轴线作用,并与很多街巷和功能性场所相连。大街由许多不同尺度的道路空间构成,在节点处放大即形成了小型公共空间,两侧商店林立,为城市提供了较多的边缘缝隙空间和潜在的沿街活动[15]。这些小型公共空间呈现出很强的集聚性,是公共性非常强的城市公共空间[16]。

老城区的小型公共空间是在长时间历史进程中形成的,数量大且多样化,以小广场为主。这类空间在城市中被人们观察到的可能性有限,但在小范围内有很强的视觉限定效果。这些小型公共空间由公共机构提供,对全体大众开放和服务[14],人们常常因“不期而遇”而感到惊喜,这增强了城市的趣味性。以老城区某小型公共空间为例——周围建筑的立面对该广场进行了很好的围合,半拱形雕塑强化了罗马时期街巷的空间感,雕塑上的火炬标志着罗马时期军队通过该路径出征;红色倾斜的三角形铺装象征着战争中的流血牺牲(图4)。

图4 巴塞罗那老城区某小型公共空间

2.2 格拉西亚村地区

在19 世纪的郊区建设中,格拉西亚村地区呈现以广场为中心的空间组织模式,每个广场代表一位地主的封地,这些广场是该地区小型公共空间的主要构成。与以旅游、公共服务、餐饮业为主的老城区不同,目前这里以本地居民居住为主,且房价高昂,其以广场为中心的社区生活对巴塞罗那人民影响深远。

2.2.1 空间格局与构成

通过分析格拉西亚村地区的城市肌理发现,其建筑与公共空间的图底关系是可以反转的——与建筑相比,虽然其公共空间的尺度和占地面积均较小,但分布均匀,边界清晰,围合性良好。这些空间的斑块密度与200 m 半径覆盖率在5个地区中不算高,空间聚集性(紧实度)比老城区高,但空间连接值低于老城区(表3)。

表3 5 个地区的空间连接值、紧实度、视域整合度、视觉集聚系数数值

资料来源:作者根据参考文献[17]绘制

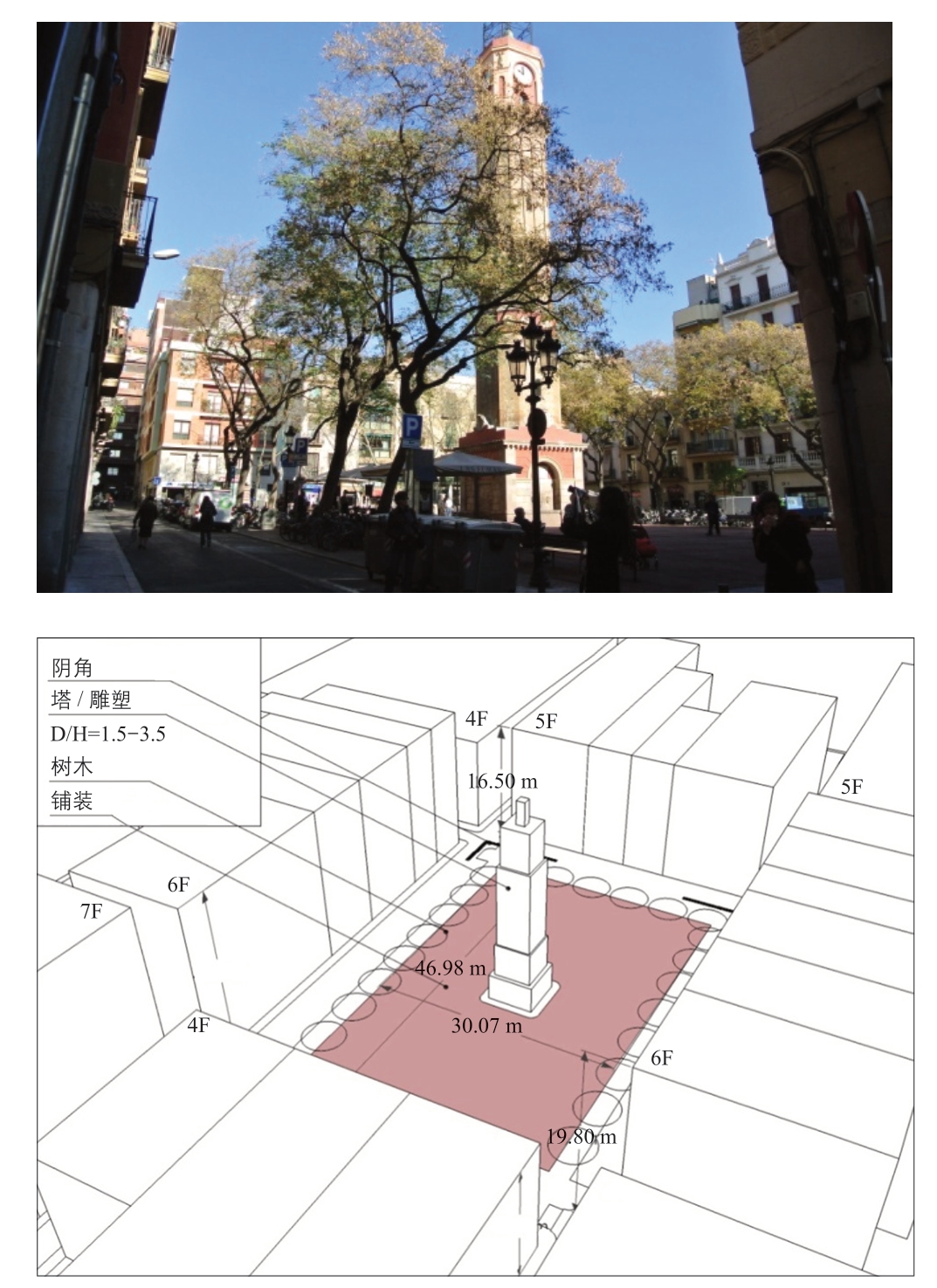

该地区广场的视觉吸引力较强。其小型公共空间多为尺度相近的矩形广场,围合的建筑为4~7 层,其中1~2 层为商业、办公功能,3 层及以上为居住功能,提供了良好的混合比例的功能和人群,围合而成的空间有较强的领域感,D/H比值适宜(图5)。

图5 格拉西亚村地区某小型公共空间示意

资料来源:上图为作者拍摄,下图为作者根据参考文献[13]绘制

2.2.2 空间使用与质量

格拉西亚村地区以居住为主,广场是公共空间的中心,以广场为中心的公共生活的优点是动静分离,街区有较高的生活品质。这些广场面向全市市民共享且由公共机构维护和管理,公共性较高。

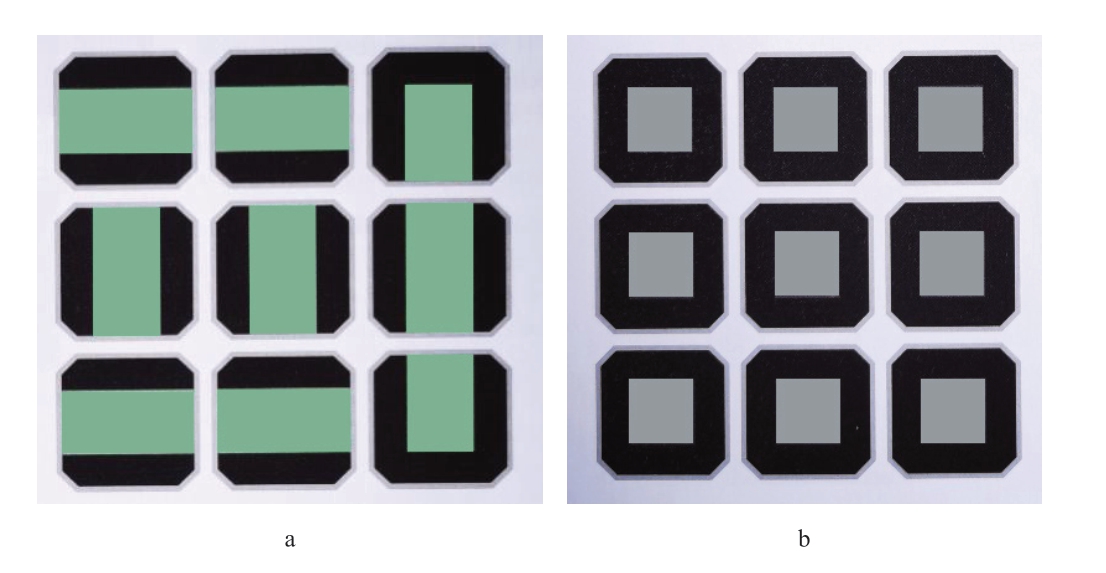

在广场设计中,设施要素对广场的便利性与受欢迎程度至关重要。怀特总结的小型公共空间的七要素为:可坐的地方、街道、阳光、食物、水、树、聚众的三角形空间[11]。笔者通过对该地区广场的调研,总结出使用方面最受欢迎的六类设施:室外公共座椅、直饮水龙头、带室外桌椅的咖啡厅、儿童游乐设施、树或雕塑、铺装。这些基本的与共同的要素同时表现出“非设计”的特点,仿佛是在长期的使用中自然形成的。广场空间多由建筑围合形成,由于建筑连续界面的遮挡,可视性较低但具有很强的视觉限定效果。尽管这些空间在城市建设过程中是朴实、不豪华的,但是广场中自然的设计、空间宜人的尺度和便利的设施让它们变得极为舒适。

2.3 扩展区的格拉西亚大道地区

1860 年塞尔达规划的扩展区覆盖了城市中心区域[18]。该计划创造性地将城市道路网格倾斜45°,20 m 宽的街道和八边形街区组成了同等尺度的棋盘式网格。这是一个新的、公正的、健康的、绿色的、自我融资的区域,其空间形式以个人和平等主义为基础[4](图6a)。但随着城市化进程的展开和人口的激增,巴塞罗那受地理因素以及规划的限定,并未大规模扩大城市边界,政府不得已将街区的建筑密度提高。原本被设计为街区绿地的地块大多被占用,“马赛克”式的街区面临着噪声、空气污染等诸多问题(图6b)。

图6 1863 年塞尔达规划中以及1980 年前建成街区内建筑与庭院的形态

注:图a 为1863 年塞尔达规划中的街区内建筑与庭院示意,其中黑色代表建筑,绿色代表街区绿地;图b 为城市复兴运动前,建筑呈围合布局,灰色代表庭院被一层房屋占满。

资料来源:作者根据参考文献[4]绘制

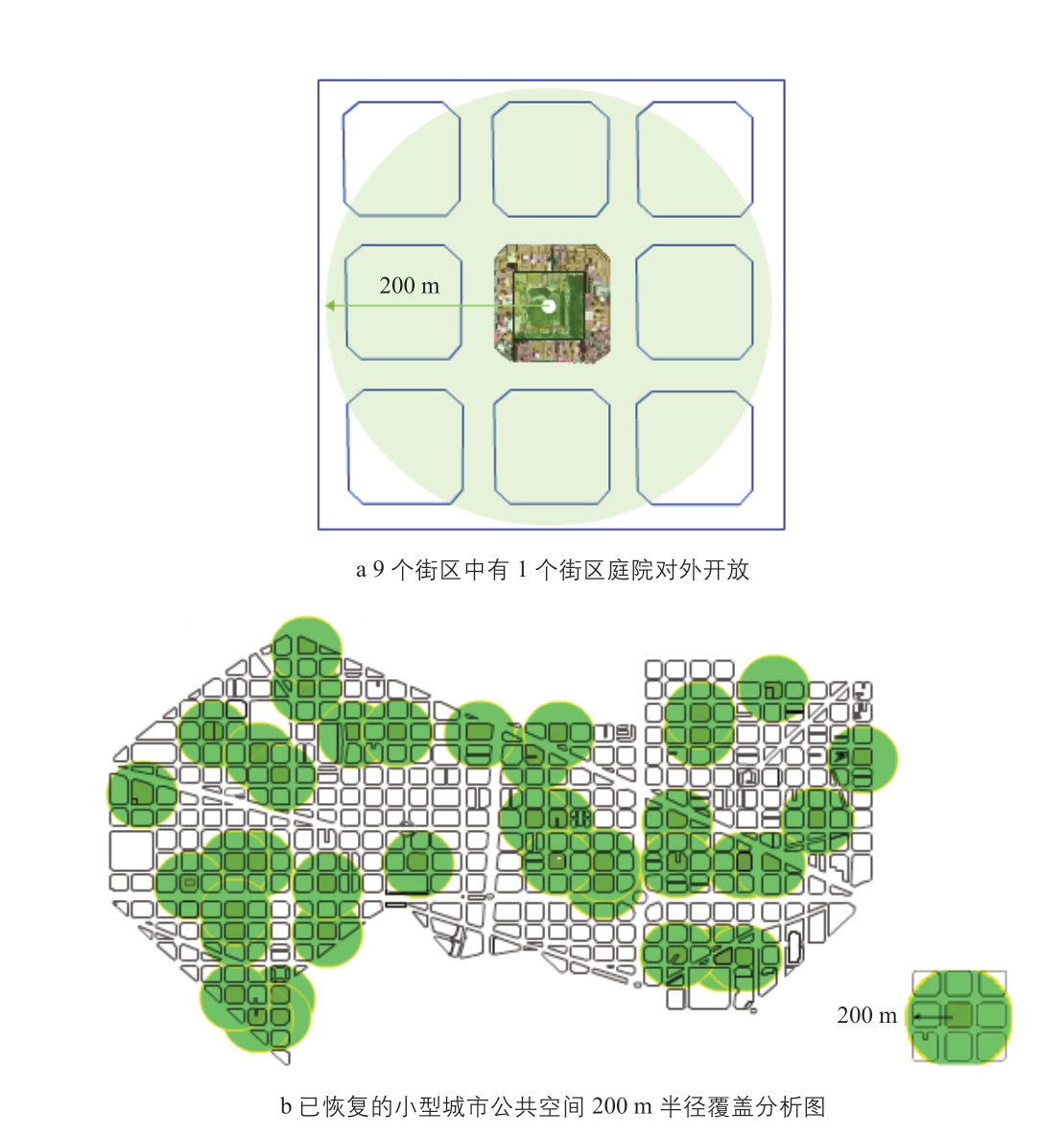

1980 年代后的城市复兴运动传承了塞尔达规划的平等精神,对扩展区原塞尔达规划中的部分街区内部庭院进行恢复,开放为街区的公共空间。街区内部庭院将重新为市民服务,绿色开放空间的可达性也大幅提升,体现了均质化的理念(图7)。

图7 内部庭院恢复计划中的小型公共空间示意

资料来源:参考文献[13]

2.3.1 空间格局与构成

本文选择扩展区中央格拉西亚大道地区进行分析。城市肌理方面,该地区的建筑与公共空间图底关系是不可以反转的——建筑密度大成为“底”,公共空间占地面积较小而成为“图”。其公共空间有两个层级,第一个层级为街道,如格拉西亚大街,第二个层级为小型公共空间。小型公共空间的斑块密度与200 m 半径覆盖率在5 个地区中处于中间位置,代表了巴塞罗那市面积最大的区域小型公共空间的分布状态。由于是开放棋盘式城市网络,其空间连接值在5 个区域中最高。

2.3.2 空间使用与质量

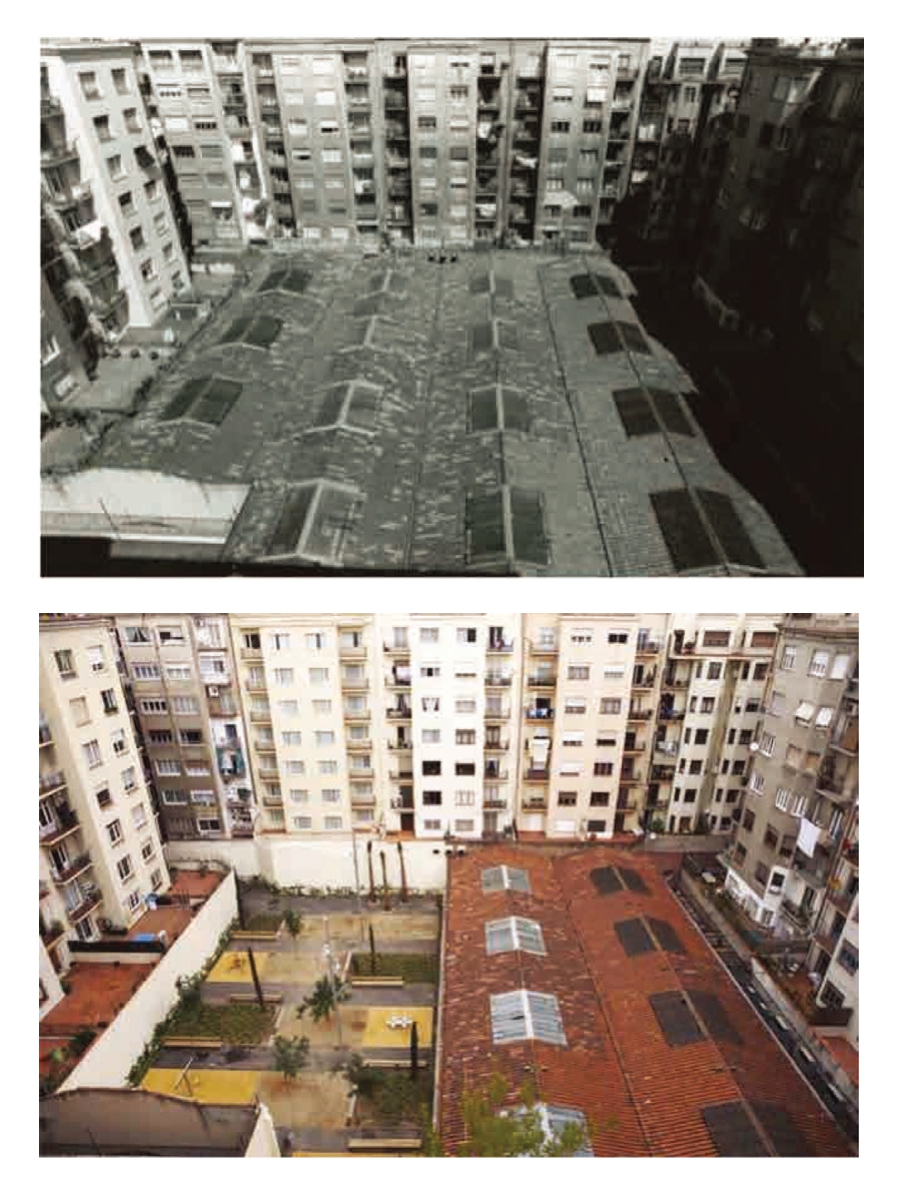

从平等性与可达性考虑,扩展区的格拉西亚大道地区的街道空间公共性非常高[19]。与格拉西亚村地区类似,该地区恢复的街区内部庭院可视性较高,且具有很强的凝聚性。景观设计方面,以卡梅·比亚达(Carme Biada)花园为例,该地块原是一家工厂,设计将工厂的一部分恢复为庭院,设置了相互错落的绿化景观、座椅、灯和不同色彩的铺装,成为人们闹中取静的好去处(图8)。

图8 卡梅·比亚达花园恢复前(1983 年)和恢复后(2010)年的照片

资料来源:http://www.proeixample,cat/1000/1100.html

2.4 拉吉内埃塔-卡涅利亚斯地区

拉吉内埃塔-卡涅利亚斯地区是巴塞罗那住宅联盟委员会于1960 年代开发的第一批大都市房地产项目,这些项目依托原有城区,可以与原有城区共享基础设施。但随着地区的发展面临诸多问题,如不同住宅项目在用地上的不连续造成了项目之间城市空间的低品质,低建筑密度下室外空间缺乏规划和利用,空间尺度不恰当等。为了改善环境和提升居住的适宜性,政府对居住环境进行更新并重新配套相应的公服设施。

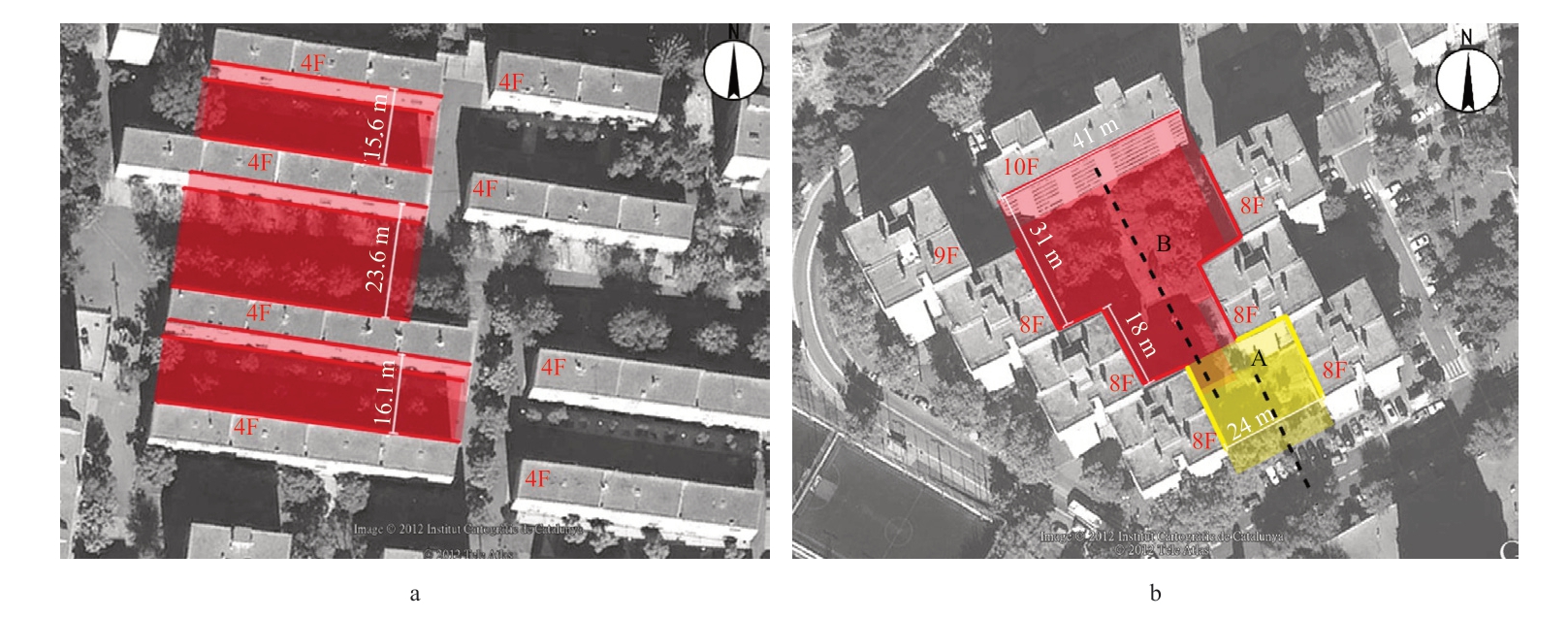

2.4.1 空间格局与构成

该地区的城市肌理不同于前3 个地区,建筑不再是城市基底,而是“图”,剩余的开放空间(公共空间与街道)为“底”,图底关系不可反转——建筑密度较小(小于30%),建筑与公共空间的分布不均匀,建筑与公共空间的尺度差别较大,且公共空间周围界面的围合性较差。平行排列的线性住宅与现今中国城市中最常见的居住区肌理相同(图9a)。这类小型公共空间虽然连接值很高,但空间的围合性、闭合性差,空间紧实度低。除了线性建筑之间的空地,该地区的小型公共空间还有非线性建筑错落形成的空间(图9b)。这类空间的尺度、围合性、空间紧实度较前者好,并且可以形成一定的空间序列。

图9 拉吉内埃塔-卡涅利亚斯地区典型小型公共空间分析

注:图a 是拉吉内埃塔地区条形住宅楼间小型公共空间分析,其D/H 值为1.1~1.6;图b 是卡涅利亚斯地区非线性建筑错落形成的小型公共空间,图中为A 到B 的空间序列,其D/H 值为0.6~1.0。

资料来源:作者根据参考文献[13]绘制

2.4.2 空间使用与质量

公共性方面,尽管该住宅区域并未封闭,但由于其功能较单一且位于城市边缘,只有本地居民使用该区域的小型公共空间。同时,由于空间的围合性较差,其视域整合度在5个地区中最高,视觉集聚系数最低。在功能与景观设计方面,线性建筑之间的公共空间除了供人们进出和经过,很少有其他的功能。尽管这里有非常分散的少量长椅或者石凳,但是由于缺乏日照、绿化较少、空间围合感较差,使用的人数也很少。比较而言,非线性建筑错落形成的小型公共空间,因其拥有较好的围合感、丰富变化的空间尺度并提供了更有趣味和设计感的入口空间而更受人们的欢迎。

2.5 迪亚哥纳尔地区

迪亚哥纳尔地区是在1992 年巴塞罗那奥运会之后,因其国际影响力增强推动了当地经济发展而建设的。该地区虽沿用塞尔达规划的街区网格形式,但同时具有现代城市规划“大尺度”的特色,形成了混合的城市肌理。作为城市新区,该区建有数量较多的现代高层建筑,建筑与室外空间均表现出大尺度的特征[20]。

2.5.1 空间格局与构成

在迪亚哥纳尔地区这样混合的城市肌理中,公共空间分布也呈现出小型与大型相结合的特征。该区域的小型公共空间主要为街区内部庭院,街区内部庭院与扩展区的庭院类似;街区外的小广场兼具饮食、休息、娱乐的功能。空间连接值呈现多元化的特征,与建筑群联系密切的小型公共空间紧实度较高。

2.5.2 空间使用与质量

对比扩展区和迪亚哥纳尔地区的街区内部庭院,前者由四边建筑围合,立面连续,建筑入口面向街道,庭院入口可达性较后者差;后者在其两边或三边由线性建筑围合,建筑入口部分面向庭院,街区内部庭院的空间比例和围合感均与前者不同,更接近原塞尔达规划中的公共空间设计[13](图6a)。

3 巴塞罗那小型公共空间的营造理念

3.1 以小型公共空间为重要主体传承城市历史文脉

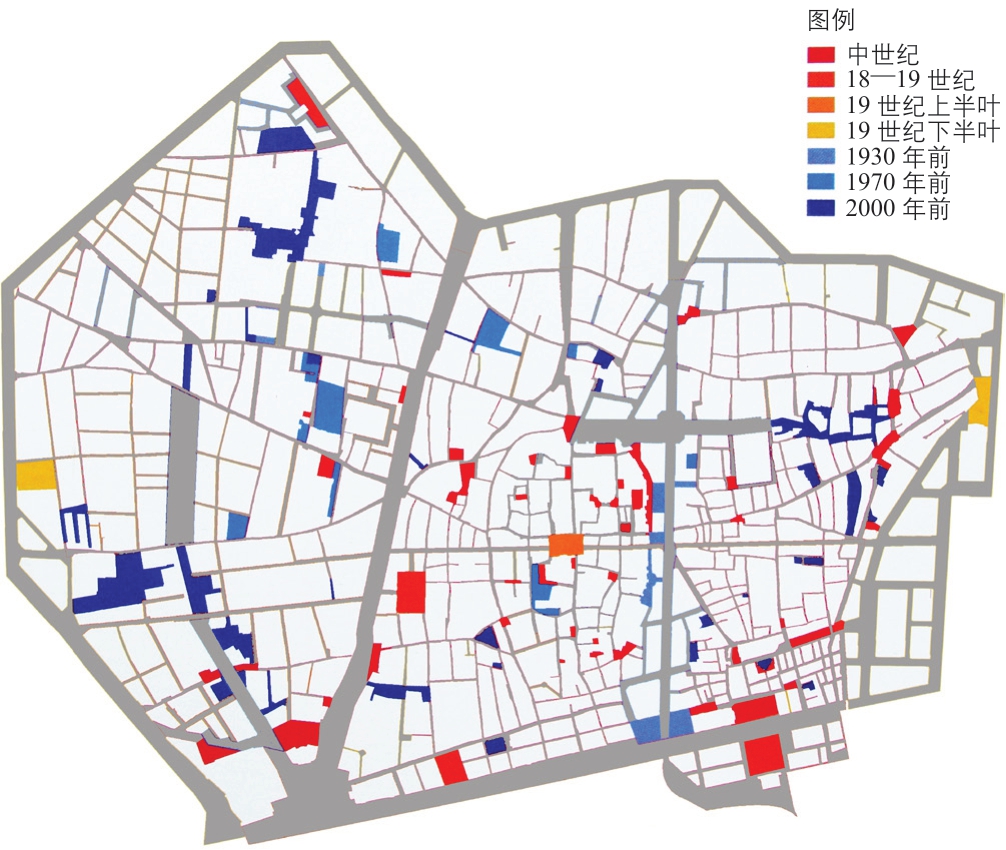

本文研究的不同历史时期的5 个地区是巴塞罗那历史文脉传承的重要载体,其中老城区的小型公共空间可以说是其城市空间变迁的缩影,下文重点以老城区为例进行阐释。老城区的复兴是以1976 年通过的《大都市总体规划》(General Metropolitan Plan)以及一系列保护更新计划为基础的。笔者将建筑、环境、历史等综合要素作为评估对象,通过对不同年代、不同类型空间的分类研究,评价其价值和修复潜力(图10)。这可能涉及环境区域、历史脉络、空间节奏和序列的概念,以及各种建筑和公共空间的形式。在老城复兴运动中,保留了历史街巷形成的、围绕历史纪念建筑物的(如教堂前的广场)、与罗马时期城墙相关的小型公共空间,以及重要的线性公共空间(如兰布拉大街);进一步完善地块或项目内部的同时新建了一批小型公共空间,主要是拆除建筑后新建的具有结构性作用的小型公共空间。这一过程使得巴塞罗那老城区拥有了数量多且类型丰富的小型公共空间,为老城区赋予了重要的历史、文化和公共价值。

图10 中世纪—2000 年老城区小型公共空间建设年代分布图

资料来源:参考文献[21]

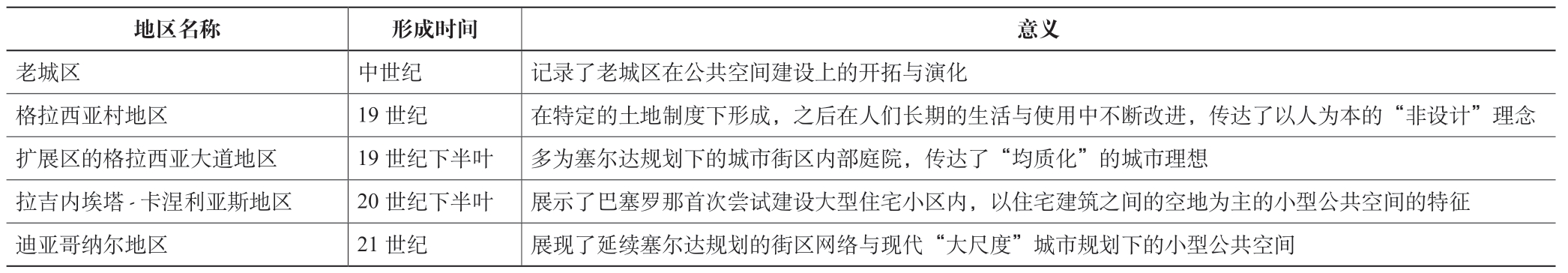

以上5 个地区的形成时间从中世纪跨越到21 世纪,小型公共空间作为巴塞罗那丰富的室外空间的重要组成部分,代表了巴塞罗那不同时期的城市规划理念与历史脉络(表4)。

表4 5 个地区的小型公共空间意义

3.2 “均质化”的营造理念

小型公共空间在老城区的密度最高且分布均匀;扩展区的格拉西亚大道地区和格拉西亚村地区的小型公共空间在密度与均匀度上相近,前者小型公共空间的公共性更高,空间连接值远高于后者,且扩展区小型公共空间的可视性很强,目前正在鼓励恢复更多的小型公共空间。虽然拉吉内埃塔-卡涅利亚斯地区和迪亚哥纳尔地区室外空间的面积占比较大,但并不都能满足公共空间对于日照、绿化和设施的要求,这两个地区的小型公共空间连接值均较高,但空间的视觉集聚系数偏低;拉吉内埃塔-卡涅利亚斯地区虽然公共性很高,但是使用性一般。

此外,可以发现5 个地区的小型公共空间呈现均质化和公共性的特点。“均质化”的规划理念本质是“公平、开放、共享”。从空间的权利的角度看,人们是可以在公共空间中行使交流、文化、休闲娱乐、表达、旅行等权利的公民[4],而均质化的城市公共空间形态是公民“均等性”使用公共空间权利的基础。同时随着城市设计进入数字化城市设计阶段[22],前3 个地区的小型公共空间设计及相关数据对我国的新型城市设计建设有一定参考意义。

3.3 “非设计”朴素思想下多样化的生活场景

根据笔者对巴塞罗那5 个地区小型公共空间的调研,其小型公共空间的景观设计给人以简单、自然、舒适的感觉。这些长期形成的具有“自然形成的张力”的景观与在“设计”中追求的确定性功能与审美是不同的[13,21]。“非设计”作为“大象无形”之下的“看不见的设计”,其本质是“绿色、生活、协调”。将阳光、水体、绿植等自然要素和基础性的座椅、铺地、水龙头、灯等人工设施与人在其中的社会生活相结合,组合出多样化的生活场景,才形成了丰富、有趣、自然、生动的城市公共生活。

4 经验与启示

4.1 保护各时期小型公共空间,发挥历史文化传承作用

我国2021 年发布的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中进一步明确了“历史地段”的概念界定和保护要求,然而将城市历史文化的传承诉诸于历史街区、地段、建筑的认定与保护仍是不足的。在本文的研究基础上,笔者建议:(1)结合数量更多、分布更广的历史建筑,在其周边尤其是在主要立面方向建设小型公共空间,以营造历史氛围,促进人们对历史建筑的欣赏与交流;(2)以历史的眼光看待公共空间对于城市肌理的形成作用,在城市设计和控规中应重视小型公共空间(斑块)对城市肌理和空间格局演变的结构性作用,重视其与街道(廊道)等其他类型公共空间的连通,共同形成多样性的城市肌理并传承文脉。

4.2 建设以人为本的小型公共空间,承载人民美好生活

城市建设不只是建造居所,城市设计的主要目标之一是通过建设能够促进市民社交生活的公共空间来提高城市空间的社会性,使市民更有身份认同感和幸福感。建议围绕小型公共空间推进人民城市建设:(1)保障人民均衡享有公共空间的权利,以社区为单位,结合15 分钟社区生活圈,挖掘空间潜力,建设社区公共空间;(2)围绕上文总结的最受欢迎的六类设施(参见2.2.2 小节)进行建设,优化提升空间品质;(3)鼓励各类单位、团体利用小型公共空间开展节日庆典、文化交流、休闲娱乐等公共活动,增强市民社会交往,公共活动本身也可成为城市的人文风景。

5 结语

巴塞罗那5 个地区的小型城市公共空间见证了从中世纪到21 世纪的历史更迭,到现在仍然充满着生机和活力。在城市形态学视角下对巴塞罗那不同历史时期、不同城市形态下的小型城市公共空间展开历史类型识别和描述,对进一步理解城市形态演进与其他复杂要素的关联具有参考意义。5个地区小型公共空间的肌理与演化过程、密度与均匀度、质量与使用,均体现了“以人为本”的思想。

我国当前正在进行以创新为第一动力、协调为内生特点、绿色为普遍形态、开放为必由之路、共享为根本目的高质量发展建设,对照我国城市开放空间建设长期存在的显著问题,重视小型公共空间的建设不失为一种新思路。然而,文章提供的城市形态学视角下的小型公共空间识别方法与巴塞罗那小型公共空间的营造理念仍需进一步完善,对未来小型公共空间的研究也需要更多的深入研究和案例支撑。

注:文中未注明资料来源的表格均为作者绘制。

在此向三位匿名审稿人提出的宝贵意见表示感谢!

[1] 全昌阳.城市形态学视野下古代都城整体性认知研究——以秦都咸阳为例[C]// 面向高质量发展的空间治理——2020 中国城市规划年会论文集(09 城市文化遗传保护),2021: 1389-1398.DOI: 10.26914/c.cnkihy.2021.032305.

[2] WHITEHAND J.Historical geography,urban morphology and green space[J].Urban morphology,2019,23(1): 27-44.

[3] 朱思洁,石邢.城市形态学视角下城市绿地形态研究审视与探讨[J].现代城市研究,2021(11): 82-88.

[4] RUEDA S.Regenerating the Cerda Plan from Cerda’s block to the ecosystemic urbanism superblock[M].Barcelona: Agbar,2020: 11,29-30.

[5] KROPF K.Urban tissue and the character of towns[J].Urban design international,1996(1): 247-263.

[6] 王慧芳,周恺.2003—2013年中国城市形态研究评述[J].地理科学进展,2014(5): 689-701.

[7] 杨俊宴,朱骁.人工智能城市设计在街区尺度的逐级交互式设计模式探索[J].国际城市规划,2021,36(2): 7-15.DOI: 10.19830/j.upi.2021.046.

[8] 陶聪,李佳芯,赖达祎.城市公共活动空间质量评价与优化策略研究[J].规划师,2021,37(21): 75-83.

[9] 芦原义信.外部空间设计[M].北京: 中国建筑工业出版社,1986.

[10] 唐靖娴,龙瀛.特大城市中心区街道空间品质的测度——以北京二三环和上海内环为例[J].规划师,2017(2): 68-73.

[11] WHYTE W H.The social life of small urban spaces[M].New York: Project for Public Spaces,Inc.,1980.

[12] 康茜.巴塞罗那典型街道空间研究[D].北京: 清华大学,2012.

[13] 张睿杰.巴塞罗那小型城市公共空间研究[D].杭州: 浙江大学,2013.

[14] 克利夫·芒福汀.街道与广场[M].北京: 中国建筑工业出版社,2004.

[15] 彼得·罗,关成贺.实现中国城市社区、街区和规划布局之间的平衡[J].时代建筑,2016(6): 29-33.DOI: 10.13717/j.cnki.ta.2016.06.006.

[16] 李倞,宋捷.城市绿轴——巴塞罗那城市慢行网络建设的风景园林途径研究[J].风景园林,2019,26(5): 65-70.DOI: 10.14085/j.fjyl.2019.05.0065.06.

[17] CASANOVAS M M.In search of contemporary civitas.towards an urban culture for public space: the experience of Barcelona (1979-2003)[D].Barcelona: Universitat Politecnica de Catalunya,Architecture School of Barcelona,Urban Planning Department,2004.

[18] 王正丰,王凯.城市化过程中的巴塞罗那公共市场——形式演变与发展动因[J].建筑师,2019(3): 15-23.

[19] 崔嘉慧,陈天,臧鑫宇.基于健康导向的街区修补方法研究——以巴塞罗那超级街区计划为例[J].西部人居环境学刊,2020,35(2): 43-51.DOI:10.13791/j.cnki.hsfwest.20200206.

[20] 徐云凡.城市更新之巴塞罗那的实践[J].城乡建设,2021(1): 71-73.

[21] BUSQUETS J.The old town of Barcelona: a past with a future[M].Cambridge,M.A.: Harvard University,2004.

[22] 王建国.从理性规划的视角看城市设计发展的四代范型[J].城市规划,2018,42(1): 9-19,73.