引言

推进社会公平和实现共同富裕是中国式现代化的重要内容。党的二十大报告中明确指出“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”,要“维护和促进社会公平正义,着力促进全体人民共同富裕”。保障房作为政府面向城市中低收入群体提供的住房类型,既是保障住房安全和民生的重要措施,也是推进社会公平和共同富裕的重要抓手。城市规划具有公共政策属性[1],核心职能之一即为对空间资源的优化配置,需及时为国家缓解不平衡不充分发展、促进社会公平提供学科答案。

保障房住区是政府为解决低收入居民住房困难问题而规划建设的政策性住区,属于强化民生兜底保障的核心环节,更需体现社会公平优先,故其规划中的社会公平问题亟待探讨。在社会主义计划经济向市场经济体制的转型过程中,规划的政策制度随之发生了重大变化,社会主体趋向多元化[2],弱势群体的社会公平问题在规划界逐渐受到重视,如在保障房住区规划编制和审批过程中均为弱势群体提供了不同程度的参与机会[3]。有关保障房住区规划社会公平的既有研究主要围绕住区选址与建设[4-7]、居住—就业匹配[8]、住区治理[3]、空间共享的主观感知[9]、设施供给机制[10-11]、规划机制[12-14]等方面,而系统评估住区规划对其社会公平影响的成果仍有待进一步补充。

本文以广州市某保障房住区为代表性案例,构建社会公平概念框架与评估指标体系,分析该住区规划在起点、过程和结果三个阶段推进社会公平的状况及其存在的问题,有助于厘清地方政府在保障房规划领域推进低收入群体共享发展机会和社会公平方面所取得的成效,进而提出优化策略。本研究能为国家保障房住区规划编制和实施过程的优化提供参考,也能为助推社会公平和实现共同富裕的目标提供研究支撑。

1 面向社会公平的保障房住区规划研究进展

1.1 保障房住区规划中的社会公平内涵

社会公平指政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间平等且合理地分配[15],确保贫富差距不至于过分悬殊而影响社会的和谐稳定[16]。社会公平包括起点公平[17]、过程公平和结果公平[18]三个阶段。其中,起点公平指社会成员在天赋、所处地理环境等先天条件中保持平等[17],且能在后天生存发展中享有平等的机会[19];过程公平强调居民参与经济、政治和社会等活动的过程公开透明,不允许部分利益群体通过对过程的控制而谋取不当利益[18];结果公平则强调资源的分配要兼顾全体成员的利益,防止贫富差距持续扩大[18]。

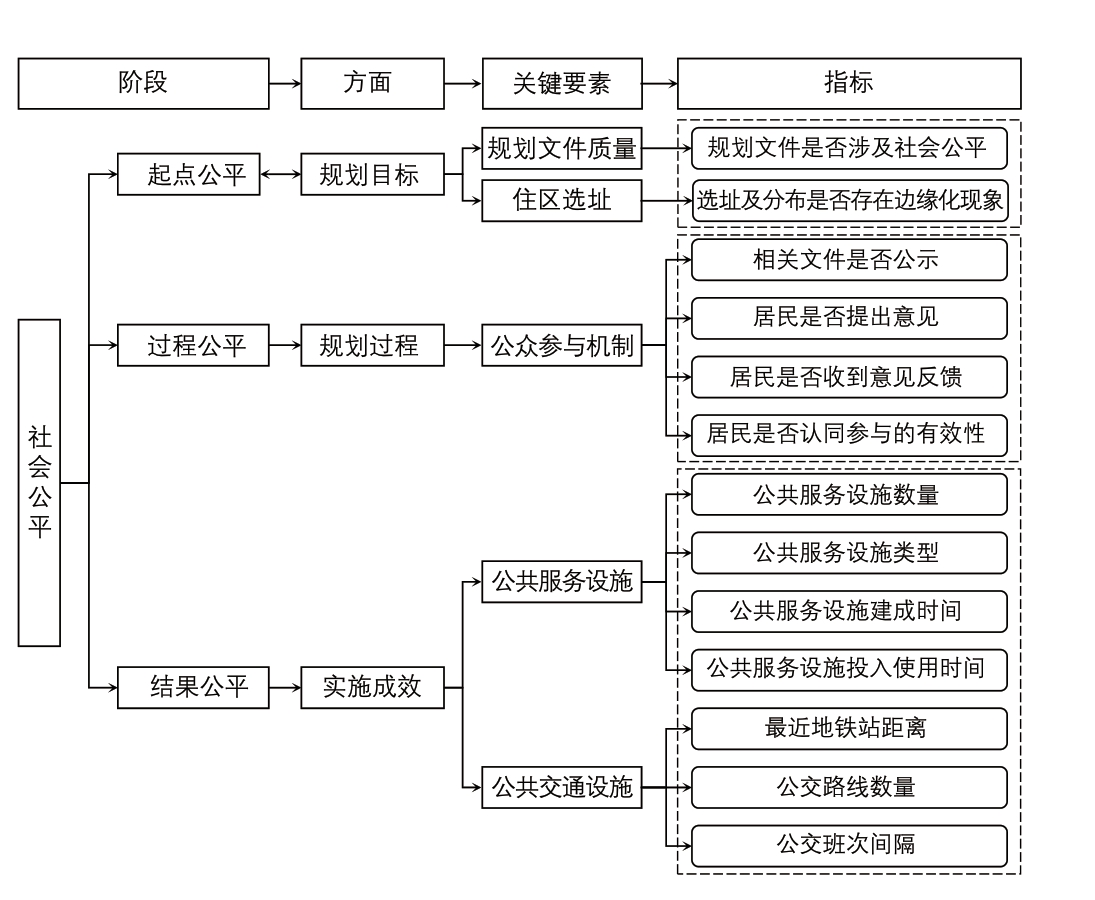

城市规划作为政府调控配置空间资源要素的重要手段,需要在规划编制、审批等过程中协调各主体利益和诉求。对应上述社会公平的内涵和类型,可将规划的社会公平相应地划分为规划目标、规划过程和规划实施成效三个方面(图1)。首先,规划目标的社会公平主要通过法律约束、政策规定或技术标准等方式,推进各主体的起点公平,但相关研究成果有限。住区选址是确保保障房住区规划起点公平的重要前提[20-21]。但目前保障房住区的空间分布未能满足均衡布局的要求,仍存在边缘化[20]、贫困聚集等问题[22-23]。其次,保障房的过程公平主要体现在准入、申请、分配等制度设计的公平性方面,保障房住区规划则主要依据公众参与政策助推各方利益主体参与规划决策过程,以提升社会公平[24],学者们重点关注相关文件的公示、居民意见的提出与反馈情况[25]等,但目前相关学术探讨较为欠缺,对国内城市规划实践的影响微弱[26]。最后,城市规划还通过供给完善的公共服务设施[27-28]与便捷的公共交通设施[29]等促进实施成效的社会公平,如有学者通过分析公共服务设施的类型、数量[28]、建成时间、最近地铁站的可达性[30]以及公交线路数量[22]等评估其供给的合理性状况,提出保障房住区存在公共服务设施配套不完善等不公平问题。基于此,本文参考社会公平内涵,聚焦保障房住区规划,构建社会公平评估概念框架与评估指标体系(图1)。

图1 保障房住区规划的社会公平概念框架及评估指标体系

1.2 保障房住区规划目标中的社会公平

目前,城市规划文件提及社会公平的内容较为有限,难以确保起点公平。《中华人民共和国城乡规划法》(下称《规划法》)尚未明确提出维护空间资源配置的公平,而《城市规划编制办法》提出“城市规划是政府调控城市空间资源……维护社会公平、保障公共安全和公众利益的重要公共政策之一”,对规划编制工作的社会公平指向提出了要求。但既有行政管理体制、政府职能部门间的低效沟通、不稳定的土地来源等问题[22],使得城市规划在推进社会公平方面的努力受阻。

住区选址被视为城市规划目标能否促进社会公平的关键要素。住区选址具有不可逆性,会对居民尤其是中低收入群体的日常生活产生显著影响[20]。住区选址是否存在边缘化是衡量保障房住区社会公平的重要指标,如边缘化的选址可能导致贫困群体过度集中等诸多社会问题的出现,不利于社会公平的实现[20-21]。对此,有学者提出混合居住模式是推进不同阶层居民融合和缓解贫富分化的有效方法[31]。目前,中国大部分保障房住区选址偏僻且建设集中[6],商品房住区选址则多位于交通便利、环境品质较高地段,这造成了不同社会群体的居住空间分异乃至空间隔离等问题[32],加剧了社会不公平性。

1.3 保障房住区规划过程中的社会公平

社会公平理念需贯穿于城市规划编制和审批过程,强化多主体共同参与规划决策,协调取得需求满足的最大公约数,故有学者提出公众参与机制是规划过程中推进社会公平的重要方式[25]。还有学者提出公众参与是不同利益主体间建立共识的过程[24],有助于保障相关主体利益,如能促进保障房住区中低收入居民的社会公平。既有研究多从公众参与的途径[24,33]和法定化[25,34]两个方面展开讨论。一方面,公众参与作为影响保障房住区居住满意度的重要因素[3],已逐步渗透到规划的编制、审批、决策、实施等多个阶段,政府主要通过公示、回收意见等方式推进公众参与;另一方面,涉及公众参与的相关法律规定的出台确保规划能够对公众开放[34]。《规划法》在规划成果公开、公众知情、公众意见表达方式和途径等方面提出了相应规定,有助于提升公众在规划过程中的知情权[25]。

另外,随着存量规划时代的来临,强调公众参与的参与式规划[35]日益受到重视。政府和涉及相关利益的个人和机构等是该类型规划的重要主体。其中,参与的利益相关者应尽量为当地社区的代表[36],以保障该群体能有效参与。同时,需确保公众代表与行政人员之间充分且自由的交流[37],强调公众参与的连续性[36]并能够了解到不同类型的用户及其不同的兴趣和需求[38-39]。近年来,国内社区规划师、共同缔造工作坊等新的规划实践形式陆续浮现,提高了规划过程中公众参与的广度和强度,如通过试点推行社区规划师制度,协调政府相关职能部门、居委会、物业管理公司和居民等不同主体[35],调动了公众参与的积极性,共建美好人居环境。

1.4 保障房住区规划实施成效的社会公平

保障不同群体的切身利益是规划实施成效的社会公平得以实现的必要准则。2010 年,吴良镛院士提出“完整社区”理念[40],其中提供完善的公共服务设施和建设便捷的公共交通设施是关键要素。公共服务设施规划的有效实施能确保居民享受到较全面的公共服务,主要内容囊括公共服务设施类型、数量、建成时间和投入使用时间等。强化对公共服务设施的规模认定、建设过程、交付时间、后续运营等实施阶段的监管,也是助推社会公平提升的重要内容[41]。另有学者提出公共服务设施建设需提高其多样性与可达性[42]、设置功能多元的公共活动场地[29]、增强公共空间平等性[43]、提供数量充足的公共空间[44]等,并满足不同人群的实际需求,才能真正体现社会公平[45]。

公共交通是弱势群体日常出行的主要交通方式[23,46],着力推动公共交通规划的实施,及时提供便捷的公共交通设施,能够优化弱势群体的出行条件,既有研究主要使用最近地铁站的可达性、公交路线数量、公交班次间隔等指标衡量公共交通便利性。研究已证实,距地铁站更近的居民比其他区位居民受到更多积极影响[47]。通过增加财政投入,改善公共交通设施服务水平,如增设公交路线和站点数量,可助推交通公平性的提升[48]。此外,优化公交网络能有效保障弱势群体的可达性,降低居民等候公交班次间隔[49],有助于改善弱势群体的社会排斥状况[50]。

综上,既有研究成果主要从过程公平(规划过程)和结果公平(规划实施成效)两方面对城市规划的社会公平展开了初步探讨,对起点公平的探讨较为有限,同时涉及起点、过程和结果三个阶段规划公平的讨论更为欠缺。因此,本文以保障房住区规划为例,构建社会公平评估体系,评估其在目标、过程和实施成效方面的现状和问题,并提出优化策略,能为助推社会公平和共同富裕目标的实现提供支撑。

2 面向社会公平的保障房住区规划评估

本文选取广州市某保障房住区作为典型案例分析城市规划的社会公平现状和问题,主要基于以下两方面原因:一是广州是国内保障房住区建设的先锋城市。广州保障房住区建设可追溯到1986 年“康居工程”项目,早于1995 年中央政府出台的类似政策,是全国最早实施保障房住区政策的城市之一,相关规划建设经验也被许多城市所仿效[22]。二是截止到2015 年,该住区是广州市建设规模最大的保障房住区项目,也是政府的标杆项目。根据时任市领导批示,该住区规划方案重在保障中低收入居民公平享有各类公共服务设施的机会。笔者在2015 年7 月和2022 年8 月对案例住区进行了实地调研,并对居民、市规划局和住保办的相关工作人员进行了访谈,以深入了解保障房住区规划和建设过程,不同利益主体的参与程度,阐述和诠释其在保障房住区规划目标、过程和实施成效三个方面存在的社会公平问题,进而提出提升保障房住区社会公平的策略。

2.1 规划目标评估

2.1.1 未能充分保障社会公平

虽然有部分规划文件涉及社会公平元素,但在住区实际建设中未能充分实现规划初衷和对社会公平的保障。《广州市城市总体规划(2011—2020 年)》(下称《总体规划》)仅在住房规划发展板块中提出“满足不同收入层次居民住房的需求,大力发展保障房住区,满足住房困难群体的安置”目标,但受限于发展阶段,未能涉及对住房规划公平的保障。在修建性详细规划层面,案例住区作为广州当时规模最大的保障房住区项目,是政府的标杆项目,它积极参考了香港地区和新加坡在公共住房规划建设方面的成功经验,提出了以人为本、用户至上的规划原则;涉及社会公平的内容,着重保障中低收入居民平等享受各类设施的权利。但实地调研后我们发现,由于案例住区采取了大规模集中布局的模式,导致约1.5 万户中低收入家庭聚集和生活在相对独立的住区内,而周边以农田和城郊村为主,生活不便,难以就近找到合适的工作,易导致贫困聚集,产生新的不平衡不充分的问题,也未能充分实现以人为本的规划初衷。

2.1.2 未充分遵循选址原则

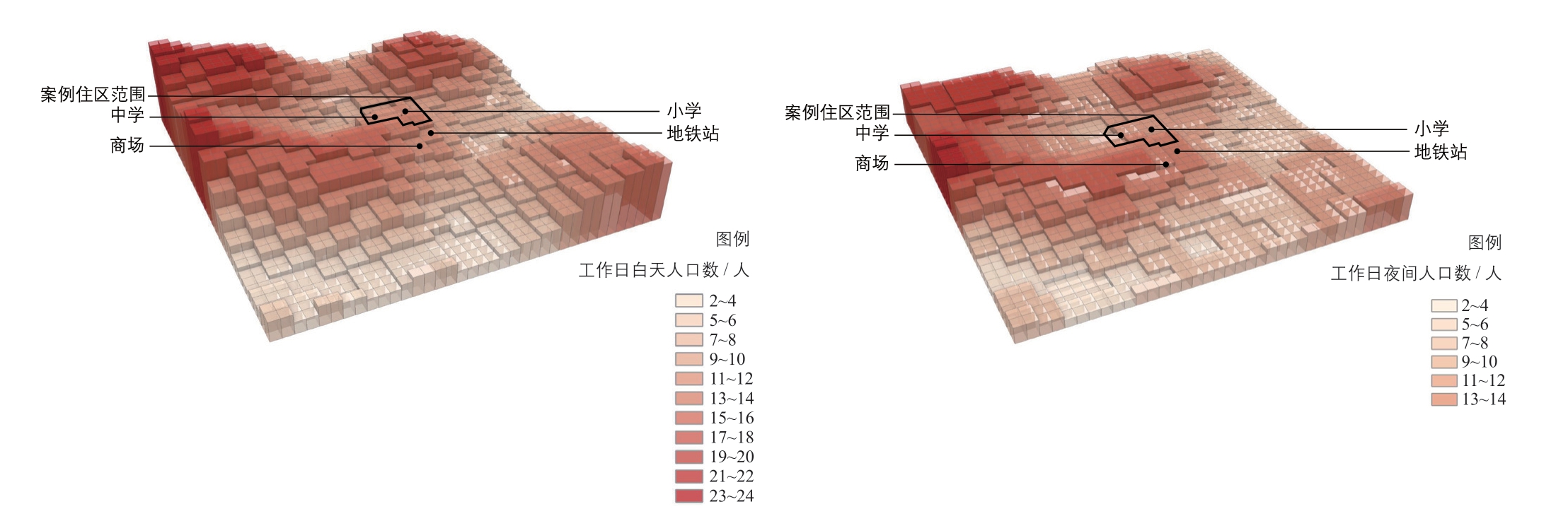

《广州市保障性住房土地储备规划(2011—2015)》(下称《储备规划》)综合城市总体规划等上位规划要求以及产业发展、综合交通和公共服务可达性等情况,构建了包括总体布局、微观选址、协同实施等保障房住区选址的原则和指标体系,旨在引导该类住区在全市均衡选址,缓解边缘化布局导致的通勤不便和社会隔离等社会不公平问题[51]。但案例住区的选址并未充分遵循选址原则,导致其选址边缘化。具体而言,案例住区处于广州北部靠近白云机场的区位,与《储备规划》中上位规划将北部确定为生态保护优先区域的战略不符。此外,2012 年案例住区开工建设时,周边尚是一片农田,缺乏公共服务设施和公交车站等基本的生活服务设施。住区周边也欠缺居民需要的劳动密集型就业机会,与《储备规划》中的微观选址原则不符,难以实现职住平衡(图2)。据2015 年访谈,多数居民由于工作地点距离住区较远,不得不选择在市中心租房子以便于工作,在周末才返回住区,导致该住区工作日白天和夜晚的居住人数相差不大(图2)。2022 年访谈后发现,2018 年底该住区附近的地铁站投入使用,居民的就业通勤情况获得明显改善,但距他们入住已长达4 年之久。

图2 案例住区及周边工作日白天(左)和夜间(右)人口热力图

进一步来看,保障房住区的实际选址未能充分落实既定的选址原则主要受地方政府对短期经济效益的追求、在保障房建设方面的责任和财力不匹配、土地供应不稳定[22],以及中低收入群体参与决策程度较弱的影响。首先,分税制改革后,土地出让收益成为地方政府的主要财政收入来源之一,故地方政府多选择将区位条件较优越、公服设施建设基础较好的地块出让用于商品房建设。另外,《储备规划》的颁布虽给予住房保障部门独立储备用地的权力,但据对市住房保障部门官员的访谈,2011—2015 年间储备用地中仅有40%用于保障房建设,其余用地多用于商品房建设,导致了2010年后建成的保障房住区选址边缘化[52],易引发新的社会不公平问题。此外,中低收入群体在保障房住区选址和建设过程中缺乏参与决策的渠道[30,53]。这使得保障房的建设仅仅解决了中低收入居民住有所居的阶段目标,难以实现改善其生活条件和保障社会公平的初衷。

2.2 规划过程评估

保障房住区规划中公众参与政策的设计虽然体现了过程公平,但更多属于程序性而非实质性参与,实施成效较为有限。公众参与主要集中在保障房住区规划过程中的编制和审批两个环节。根据实地调查和访谈发现,案例住区所在地块规划设计条件论证、项目规划设计条件论证结果等均按照程序在项目用地外围墙、市规划局规划在线网站进行了公示。但市规划局工作人员表示,该住区的方案公示并未收到具体的反馈意见。而居民由于不清楚将来能否居住在此,也未曾认真研究公示内容。此外,尽管许多受访者表示可以从报纸或政府官方网站获取规划信息,但他们不清楚如何向政府表达和反馈意见,导致公众代表与行政人员之间未能实现充分且自由的交流[37],不利于参与式规划的落实。

另外,过于专业、抽象的公示内容削弱了居民对公众参与的热情,影响了社会公平在规划过程的实现。例如:低收入人群受限于教育水平,在缺乏专业人员的协助下,难以理解公示牌上如容积率、建筑密度和绿化率等技术指标调整的意义,以及会对他们生活空间产生的影响。在此情况下,大多数居民怀疑公众参与的有效性。根据2015 年访谈,仅有10%的住区居民认为公众参与是有效的,而超过2/3 的居民选择不相信。这导致当前规划的公众参与机制更重视程序争议,在实施中未能真正顾及居民的需求,导致规划方案与居民实际需求并不完全匹配[38]。

2.3 规划实施成效评估

2.3.1 公共服务设施配置和运行未能充分保障弱势群体权益

保障房住区公共服务设施的配置和运行尚未实现预期的规划目标,难以满足弱势群体的基本生活需求,制约了社会公平的提升。案例住区的居民具有“三低、三高”的特征,即居民具有低收入、低教育程度、低生活成本的特征,高度依赖公共服务设施和公共交通设施,对劳动密集型就业岗位需求较高,因此公服设施的配置和运行应充分保障保障房居民在此方面的权益。但根据2015 年访谈,居民们对于住区公共服务设施配置和运行情况十分不满。虽已搬入住区近一年,但住区周边的幼儿园、小学等设施还未投入使用,且在10 分钟步行距离内只有6 种类型的公共服务设施,居民须乘坐公交返回市中心才能领取社保等。根据2022 年访谈,住区公共服务设施配置和运行情况虽有所改善,但仍有学校等部分公共服务设施缺失或运行迟缓,规划实施成效(即结果公平)不尽如人意。例如:较多老年居民反映住区周边仍缺少银行网点设施,导致他们每月领取低收入补贴或社保不便。此外,该住区的幼儿园和小学虽早在2014 年就已建成,但直到2020 年才陆续投入运行使用。这导致早期入住居民的子女教育难以就近解决,严重阻碍了结果公平的实现。

案例住区的公共服务设施配置和运行情况不能充分满足《广州市城市规划管理技术标准与准则》(下称《准则》)要求,特别是设施的建成和投入使用时间与《准则》提出的“配套公共服务设施必须与住宅同步建设、同步验收交付使用”要求相悖,这降低了规划实施成效的社会公平性。主要原因是政府住建、教育等主管职能部门之间的协调机制不完善、执行力度有限。

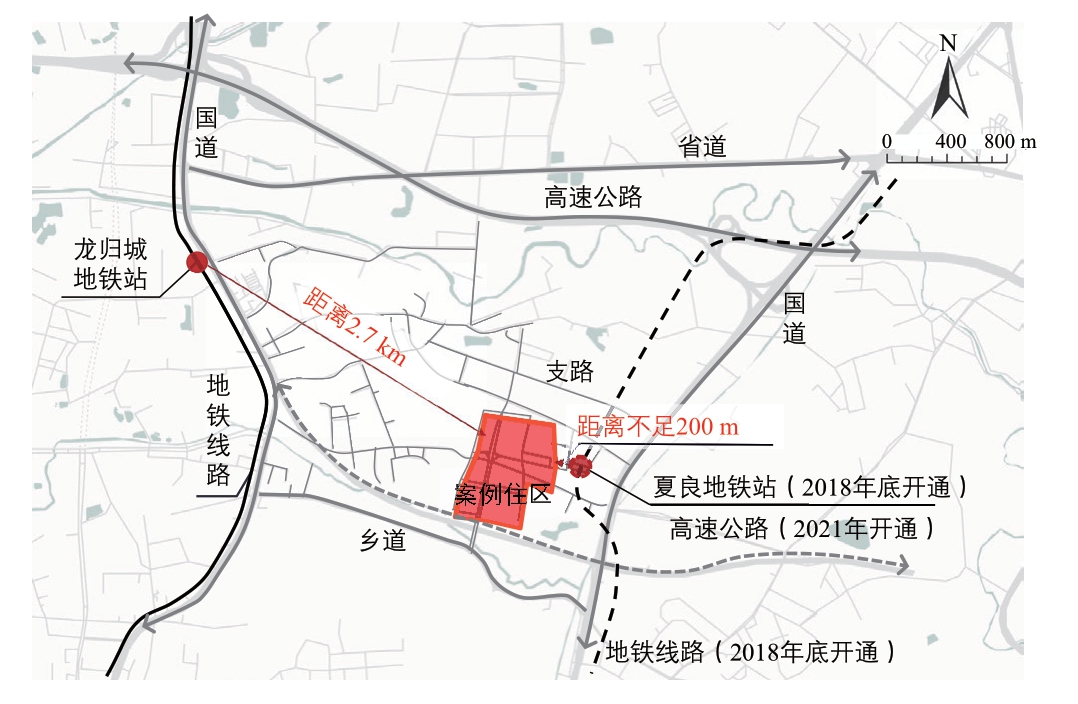

2.3.2 公共交通设施的提供滞后于居民入住

公共交通设施在住区建成初期供应严重不足,完善和运行需要较长的等待时间。保障房居民多为低收入群体,对交通成本高度敏感,故公共交通设施的建设是推进保障房住区社会公平的重要抓手。在案例住区建成初期,公共交通设施供给不足,虽然公交路线在2015 年增加至3 条,但线路终点多远离市中心,且由于公交班次安排不合理,需要居民长时间的等待(超过20 分钟)。最近的龙归城地铁站与住区的实际距离达2.7 km(图3),不符合《储备规划》的要求(轨道交通站点周边1 km 内),可达性较差,故居民对公共交通的满意度较低(基于五分制李克特量表的满意度仅为1.8①问卷题项采用五分制李克特量表,即问卷题目选项为:A 非常不满意1 分;B 不满意2 分;C 一般3 分;D 满意4 分;E 非常满意5 分。)。2018 年12 月底,即居民入住4 年后,14 号线地铁夏良站终于开通,该地铁站距案例住区不足200 m,极大提升了居民出行的便捷性。2022 年调研发现,住区周边的公交线路已增加至5 条,班次间隔不超过15 分钟,访谈的居民表示“现在出门方便多了”,揭示出公共交通设施的逐步完善缩小了保障房住区居民与其他住区在出行便利度的差异,助推了社会公平的提升。

图3 建设前案例住区周边交通条件

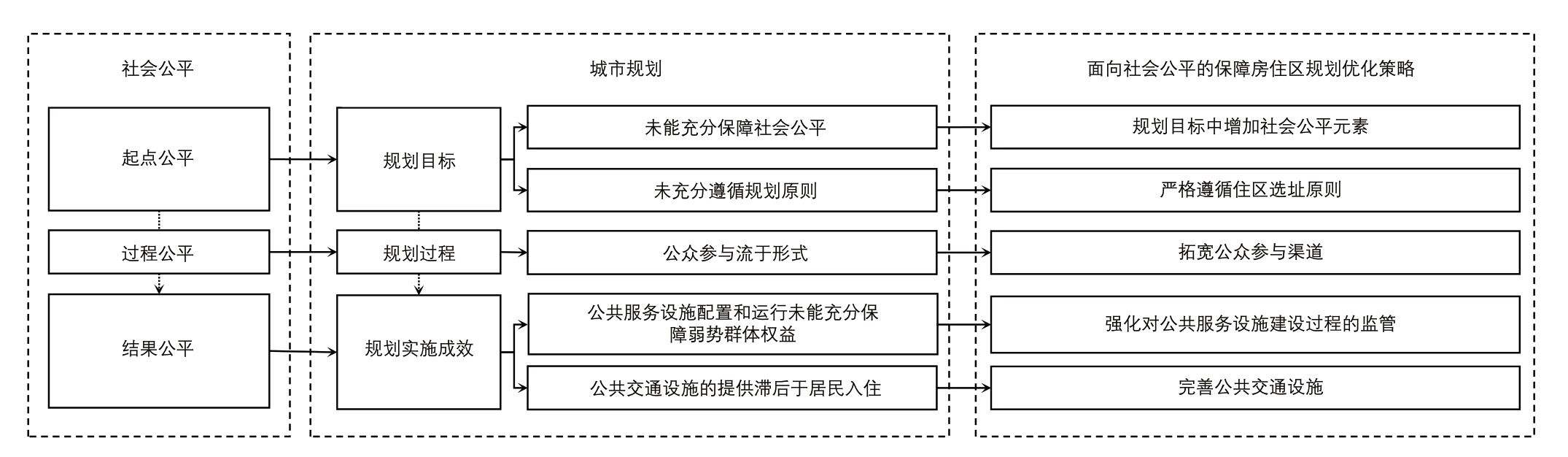

3 面向社会公平的保障房住区规划优化策略

3.1 完善规划目标

3.1.1 在规划目标中增加社会公平元素

十九大报告强调新时代社会主要矛盾已发生转变,要“不断满足人民日益增长的美好生活需要”,持续促进社会公平正义。城市规划作为公共政策,应在法律、法规与技术标准、规范以及总体规划、详细规划等各层级规划的目标增加社会公平的元素,并在内容中相应增加社会公平表述(图4),充分体现对低收入群体的保障,确保起点公平。

图4 面向社会公平的保障房住区规划优化策略

3.1.2 严格遵循住区选址原则

保障房建设用地的供应需严格遵循保障房住区的选址原则,即凸显公平优先。鉴于保障房住区所处区位对居民生活和工作的显著影响,建议政府在权衡保障房住区选址时应秉持公平优先原则。中央的保障性住房、保障性租赁住房等政策设计也需兼顾住房建设的数量和质量(如区位选择要求),如鉴于该类型居民“三低、三高”的社会经济属性特征和日常生活需求,应设置相应的政策指引,推动地方政府将保障房住区布局在劳动密集型和服务型产业片区附近,为居民就近提供合适的就业机会,规避职住不均衡。

另外,需提倡不同收入阶层的社会群体适度混合居住,缓解贫困群体过度集中分布可能导致的空间剥夺和社会不公平问题。一方面积极推进相似层级的商品房和保障房的“分层配置融合”[31]。另一发面,继续坚持在商品房用地出让合同中注明配建保障房比重[54],借助市场力量减轻政府在土地和财政资源供应方面的负担。

3.2 优化规划过程

进一步拓宽公众参与渠道,优化规划过程,提高公众参与的积极性和有效性,推进构建共建共治共享的社会治理格局。依托社区规划师制度,通过专业规划人员引导公众对规划内容进行精确解读,加深公众对规划的认知程度[35],以降低受教育程度对保障房居民公众参与的限制,促进过程公平。

另外,公众参与规划不应仅停留在公众在特定阶段拥有发表意见的机会,也不应成为政府和规划师在某特定时段听取公众意见的程序正义体现[25],而需要重新审视当前城市规划运作过程。可借鉴新加坡“订单式建造计划”政策,前置入住对象分配环节,创新保障房住区规划的参与模式[39],即政府相关职能部门在项目建设前确定入住的保障对象,确保居民能够及时参与到规划过程的决策中,推进社会公平。同时,公众参与不仅要增加民众的知情权,更重要的是权利的平衡和再分配,应让民众的观点在决策过程中得到尊重和反馈,在决策结果中达成共识,而非停留在表层的结果通报。政府相关职能部门对公众的意见采纳情况需有理有据且公开透明,如在保障房住区规划及建设过程中强化意见反馈程序管理,建立违反法定程序的问责制度,以形成诉求与反馈、参与和回应的良性互动,提升公众参与的积极性。

3.3 改善规划实施成效

3.3.1 强化对公共服务设施建设过程的监管

针对保障房住区公共服务设施配置和运行未能充分保障弱势群体权益的问题。一方面,政府相关职能部门需加强对于公共服务设施各建设阶段的监管,确保幼儿园、中小学、社区卫生中心、残疾人康复中心等各类型设施与保障房住区同步建成运行,规避新的空间剥夺的产生;基于入住居民的社会经济属性特征和实际需求,适度补充公共食堂、公共健身房、公共书吧、公共会客厅等服务设施,推进住区尺度的社会空间共享和融合;增加技能和再就业培训中心、文化活动站等设施,满足居民日益增长的再教育需求,以提升中低收入居民的获得感。另一方面,根据中国保障房住区公共服务设施的配建情况,参考美国经验,由政府专门补贴一定比例的资金用于增加人性化的住区支持性服务[55],如为居民提供就业培训、教育、医疗等服务[56],健全住区服务体系,更加有效地缓解公共服务设施不足、住区服务不到位等问题,推动社会公平。

3.3.2 完善公共交通设施

鉴于公共交通是保障房住区居民的主要出行方式,需要确保保障房住区在前期规划阶段选址在地铁站点可达性较高的地区。参照美国经验,鼓励在城市的地铁、轻轨、快速公交等大容量公共交通站点附近划定包含保障房住区的用地[57],以便于保障房住区在建设完成后能够更好地融入城市,推进社会公平。

加大对公交场站、停车场站等设施的关注与资金投入,推动公交场站等与保障房住区同步设计、同步建设、同步交付使用。根据居民日常出行实况,动态调整公交班次间隔,适当增加上下班高峰期公交班次,减少居民出行时耗,提高出行便利程度,助推保障房住区居民享有公共交通方面的社会公平。

4 结语

促进社会公平和实现共同富裕已成为新时期国家和社会发展共识,需要城市规划行业和学科的积极响应。面向社会公平目标,聚焦于保障房住区规划,本文选取广州市某案例住区,构建了保障房住区规划的社会公平概念框架及评估指标体系,对该类住区在规划目标、过程和实施成效三个维度的社会公平现状进行评估,分析其存在的问题,并针对性地提出优化策略。

研究发现,在规划目标方面,目前虽有部分规划政策法规和保障房住区规划文件涉及社会公平,但在实际建设中并未充分实现规划初衷;在规划过程方面,公众参与机制大多停留在程序上的公平,决策结果难以实现权利的再分配;在规划实施成效方面,公共服务设施和公共交通设施的供给和运行难以满足居民的实际需求。基于此,笔者进一步提出完善规划目标,增加社会公平元素,倡导混合居住模式;优化规划过程,确保民众观点在决策过程中得到尊重;改善规划实施成效,强化政府部门间的协调合作,合理增设公交线路等策略,以促进各主体参与决策的积极性,为推进社会公平和共同富裕提供研究支撑。

当前,国内关于共同富裕的理论与实践探索正如火如荼地展开,其对城市规划学科和行业发展的价值导向、目标、内容等多方面的影响正逐渐显现。以保障房住区为例,本文对规划起点(目标)、过程(公共参与)和结果(实施成效)等方面推进中低收入群体社会公平的现存问题进行了辨析,提出了相应的优化策略。需要指出的是,本文重点探讨了保障房住区规划范畴内的社会公平问题,聚焦于实施成效的公平,难以将保障房准入、申请、分配等制度设计的过程公平囊括在内。另外,本文聚焦于住区内部的规划实施效果公平,未对住区周边地区的建成环境品质等进行阐释,更多的关于保障房住区社会公平问题的解决仍有待进一步的深入探究。

注:文中图片均为作者绘制。

[1] 何流.城市规划的公共政策属性解析[J].城市规划学刊,2007(6): 36-41.

[2] XU J,NG M K.Socialist urban planning in transition: the case of Guangzhou,China[J].Third world planning review,1998,20(1): 35.

[3] 莫海彤,魏宗财.居住环境品质优化下的中国社区规划演变研究——以广州市保障房社区为例[J].南方建筑,2021(5): 38-43.

[4] 郑思齐,张英杰.保障性住房的空间选址:理论基础、国际经验与中国现实[J].现代城市研究,2010,25(9): 18-22.

[5] 徐苗,杨碧波.中国保障性住房研究评述及启示——基于中外期刊的计量化分析成果[J].城市发展研究,2015,22(10): 108-118.

[6] 刘建石.大型保障性住区的空间选址的思考[J].现代城市研究,2016(12): 98-104,132.

[7] 刘玉亭,邱君丽.企业主义视角下大城市保障房建设的策略选择及其社会空间后果[J].人文地理,2018,33(4): 52-59,87.

[8] 周素红,程璐萍,吴志东.广州市保障性住房社区居民的居住:就业选择与空间匹配性[J].地理研究,2010,29(10): 1735-1745.

[9] 魏宗财,刘玉亭,林允琦.居民主观感受视角下的广州保障房住区空间共享[J].规划师,2017,33(7): 31-37.

[10] 袁奇峰,马晓亚.保障性住区的公共服务设施供给——以广州市为例[J].城市规划,2012,36(2): 24-30.

[11] 王承慧,章毓婷.大型保障房社区公共设施供给机制优化研究[J].城市规划学刊,2017(2): 96-103.

[12] XU J.Development concepts and land use planning mechanisms in China:a case study of Guangzhou[D].Hong Kong: The University of Hong Kong,1999.

[13] 林太志,朱秋诗.土地储备视角下的保障性住房规划机制[J].规划师,2014,30(12): 25-29.

[14] WU F.Planning for growth: urban and regional planning in China[M].London: Routledge,2015.

[15] 冯雨峰.程序公平兼顾结果公平——城市规划师社会公平观[J].规划师,2010,26(5): 76-79.

[16] 胡玉鸿.从个人应得、社会公平到复合正义——法律公正观的历史流变[J].求索,2021(5): 25-32.

[17] 鲁鹏.公平问题三思[J].江海学刊,2013(1): 53-58,238.

[18] 赵守谅.论城市规划中效率与公平的对立与统一[J].城市规划,2008(11): 62-66.

[19] 叶晓甦,黄丽静.公平和效率指导下的我国保障性住房体系建设[J].城市发展研究,2013,20(2): 35-39.

[20] 石浩,孟卫军.基于社会公平的城市保障性住房空间布局策略研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2013,32(1): 173-176.

[21] 焦怡雪.促进居住融和的保障性住房混合建设方式探讨[J].城市发展研究,2007(5): 57-61.

[22] 魏宗财,甄峰,秦萧.广州市保障房住区居住环境品质及其制度影响因素研究[J].地理科学,2020,40(1): 89-96.

[23] 魏宗财,陈婷婷,孟兆敏,等.广州保障性住房的困境与出路——与香港的比较研究[J].国际城市规划,2015,30(4): 109-115.

[24] SCHIVELY C,BEEKMAN M,CARLSON C,et al.Enhancing transportation: the effects of public involvement[R].Minneapolis: Humphrey Institute of Public Affairs,University of Minnesota,2007.

[25] 孙施文,殷悦.基于《城乡规划法》的公众参与制度[J].规划师,2008(5): 11-14.

[26] 周恺,潘兰英.当前规划界在社会公正价值观上的认识分歧[J].城市规划,2019,43(5): 53-60.

[27] 湛东升,张文忠,谌丽,等.城市公共服务设施配置研究进展及趋向[J].地理科学进展,2019,38(4): 506-519.

[28] 高军波,周春山,王义民,等.转型时期广州城市公共服务设施空间分析[J].地理研究,2011,30(03): 424-436.

[29] 孙喆.城市交通公平研究综述[J].国际城市规划,2015,30(2): 55-61.

[30] 魏宗财,张园林,张玉玲,等.保障房住区人居环境品质评价与提升策略[J].规划师,2017,33(11): 30-38.

[31] 赵万民,王智,王华.我国保障性住房政策的演进趋势、动因及协调机制[J].规划师,2020,36(11): 86-94.

[32] 赵聚军,庞尚尚.面向共同富裕的超(特)大城市居住空间治理[J].北京行政学院学报,2023(1): 44-53.

[33] 魏宗财,陈婷婷,李郇,等.新加坡公共住房政策可以移植到中国吗?——以广州为例[J].城市规划,2015,39(10): 91~97.

[34] HEALY P,McNAMARA P,ELSON M,et al.Land use planning and the mediation of urban change: the British planning system in practice[M].Cambridge: Cambridge University Press,2009.

[35] 李郇,彭惠雯,黄耀福.参与式规划: 美好环境与和谐社会共同缔造[J].城市规划学刊,2018(1): 24-30.

[36] MOOTE M A,McCLARAN M P.Viewpoint: implications of participatory democracy for public land planning[J].Journal of range management,1997,50(5): 473.

[37] NAMATAMA N.An assessment of stakeholders’ participation in land use planning process of Luapula Province Planning Authority[J].Land use policy,2020,97: 104735.

[38] CILLIERS E J,TIMMERMANS W.The importance of creative participatory planning in the public place-making process[J].Environment and planning b:planning and design,2014,41(3): 413-429.

[39] 柳泽,邢海峰.基于规划管理视角的保障性住房空间选址研究[J].城市规划,2013,37(7): 73-80.

[40] 住房·完整社区·和谐社会——吴良镛致辞[J].住区,2011(2): 18-19.

[41] 向守乾,许金华,杨磊.全生命周期公共服务设施供给体系优化研究[J].规划师,2022,38(9): 71-78.

[42] WEBER J,KWAN M P.Bringing time back in: a study on the influence of travel time variations and facility opening hours on individual accessibility[J].Professional geographer,2002,54(2): 226-240.

[43] 董禹,肖永恒,董慰,等.城市社区社会可持续性影响要素研究——基于哈尔滨8 个社区实证[J].建筑学报,2021(S1): 134-139.

[44] 徐苗,彭坤焘,杨震.地方公共资源与契约社区——多中心治理理论下的门禁社区研究[J].城市规划,2018,42(12): 67-75.

[45] PEARCE J,BARTIE W P.Neighbourhoods and health: a GIS approach to measuring community resource accessibility.[J].Journal of epidemiology & community health,2006,60(5): 389-395.

[46] 石硕,张彤.公共交通服务的局部时空公平分析[J].测绘通报,2016(05): 45-49,53.

[47] 孙振亓,周蓝月,王世金.兰州市地铁1 号线建设对周边居民生活环境的综合影响分析[J].现代城市研究,2019(7): 48-53.

[48] LUCAS K,VAN WEE B,MAAT K.A method to evaluate equitable accessibility: combining ethical theories and accessibility-based approaches[J].Transportation,2016,43(3): 473-490.

[49] 戢晓峰,张玉鹏,陈方.基于剥夺的快速城市化地区交通公平评估模型[J].交通运输系统工程与信息,2012,12(5): 7-13.

[50] 陈方,吉选,戢晓峰,等.城市交通中弱势群体的社会排斥及其对策[J].昆明理工大学学报(社会科学版),2014,14(1): 24-29.

[51] 林太志,朱秋诗.土地储备视角下的保障性住房规划机制[J].规划师,2014,30(12): 25-29.

[52] 李烨,焦怡雪,高恒,等.我国保障性住房建设情况与特征研究[J].城市发展研究,2020,27(7): 19-25.

[53] 董世永,张丁文.基于三方博弈的保障性住房选址机制研究——博弈失衡与角色重构[J].现代城市研究,2014,29(11): 23-29.

[54] 仇保兴.城市转型与重构进程中的规划调控纲要[J].城市规划,2012,36(1): 13-21.

[55] POPKIN S J,KATZ B,CUNNINGHAM M K,et al.A decade of HOPEV:research findings and policy challenges[R].Washington,D.C.: Urban Institute & The Brookings Institution,2004.

[56] 李德智,谭凤,陈艳超,等.美国提高保障房项目可持续性的策略及启示[J].城市发展研究,2015,22(11): 109-113.

[57] 顾媛媛,邢忠,陈子龙,等.“空间—社会”关系视角下保障房规划研究——美国包容性住房计划的启示[J].国际城市规划,2021,36(5): 129-137.DOI: 10.19830/j.upi.2019.001.