随着“实施城市更新行动”上升为“十四五”规划重要建设目标,社区更新日益成为我国有序推进城市更新的关键着力点,从而引发了诸多学者对各国社区更新经验于我国之鉴的日益关注。美国城市更新的理论实践探索已历百年,尽管国内不乏相关研究[1-3],但却相较缺乏在宏观历史背景和更长时间维度下基于整体视角的系统性梳理。

在“共建共治共享”社会治理新格局指引下,面对新发展阶段更加复杂的问题挑战和不确定性,仅采取单一手段或片段视角来处理愈加纷繁多元的城市社区更新课题存在着一定局限性。应从制度—角色—行动整体视角重新认知城市社区更新,以全局的要素把握,在统一政策指引下协调多方需求,落实具体实践,实现城市社区可持续发展。对美国城市社区更新的系统研究可以发现:其制度、角色、行动三者存在极强的整体关联,且在时代发展变迁中表现出此起彼伏的强弱关系,共同影响推进着美国的城市社区更新进程。而我国当前的城市社区更新路径同样显露出三者明显的互作效应,因此尽管存在基本国情、制度文化等差异,不可照搬美国经验,但社区基本问题无国界差异。在可持续发展共同目标下,落到社区层面,居民日常面临的问题矛盾、对社区品质的追求、美好生活的向往本质上并无二致。如何在差异化背景中总结发现共性特征、反思经验教训、规避可能陷阱,对美国城市社区更新系统研究的镜鉴不仅对我国探求中国式现代化下的社区更新路径有所启发,对不同国家与地区同样具有一定参考意义。基于我国当前发展理念和目标,本文剖析了美国城市社区更新近70 年的政策演进、角色机制和行动模式,审视其如何在制度—角色—行动整体框架下形成特定的更新路径,分析三者互动关系背后的隐秩序,提出了批判性思考和选择性参照。

此外,本文以“城市社区更新”一词统筹美国的更新发展过程,主要在于其城市与社区没有明确边界界定,自城市更新成为一项国家政策后就已经落实至社区展开行动,其城市更新即是在社区尺度上的更新[4-5]。而我国过去只到城市层面的政府力、公共力在城市更新行动向社区下沉过程中已表现出政策与专业教育等的一定缺位,用“城市社区更新”一词实际也是在我国城市更新宏观背景框架下进行理解和分析,与我国当下的语境一致。

1 美国城市社区更新政策的演进特征

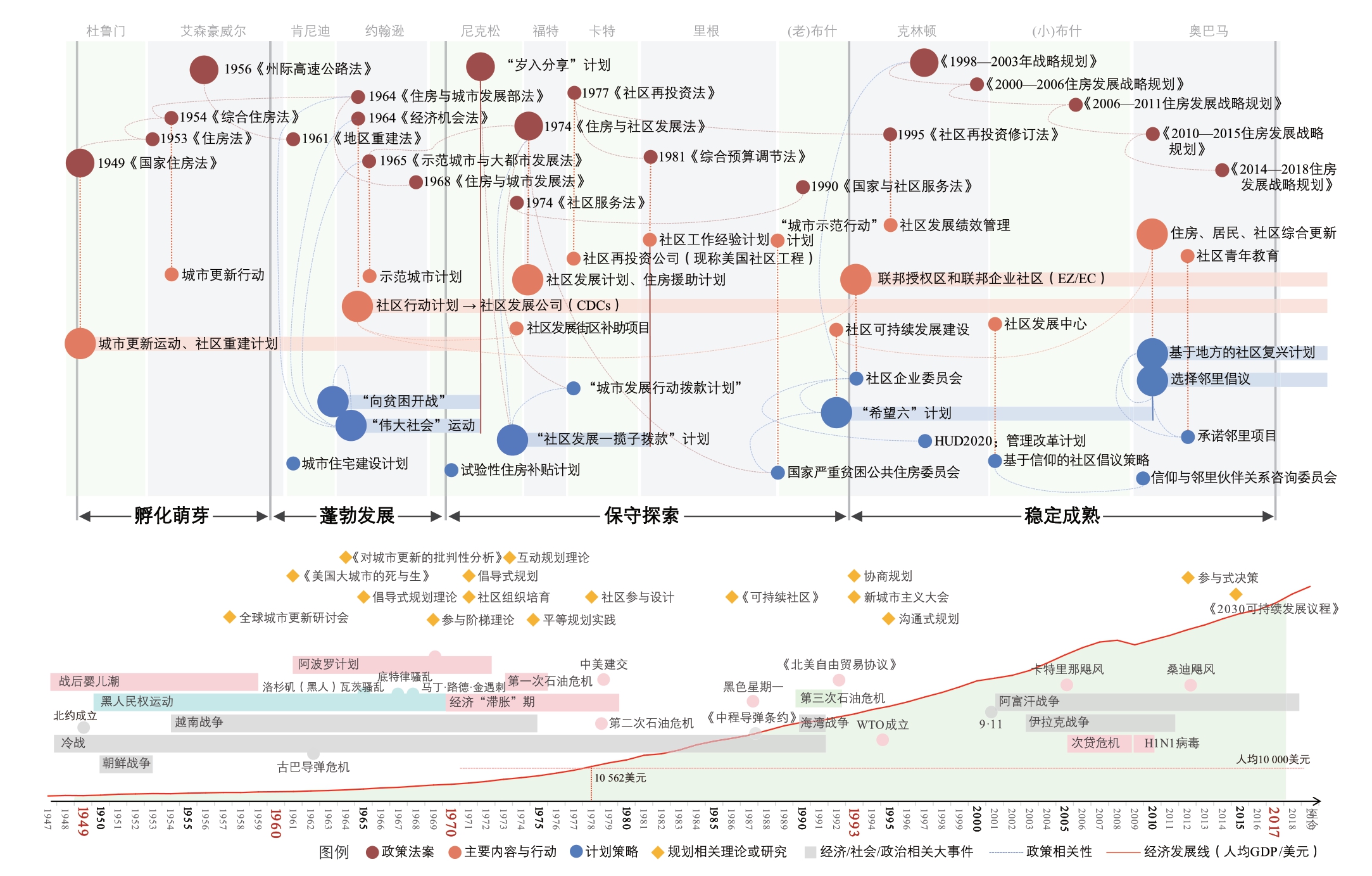

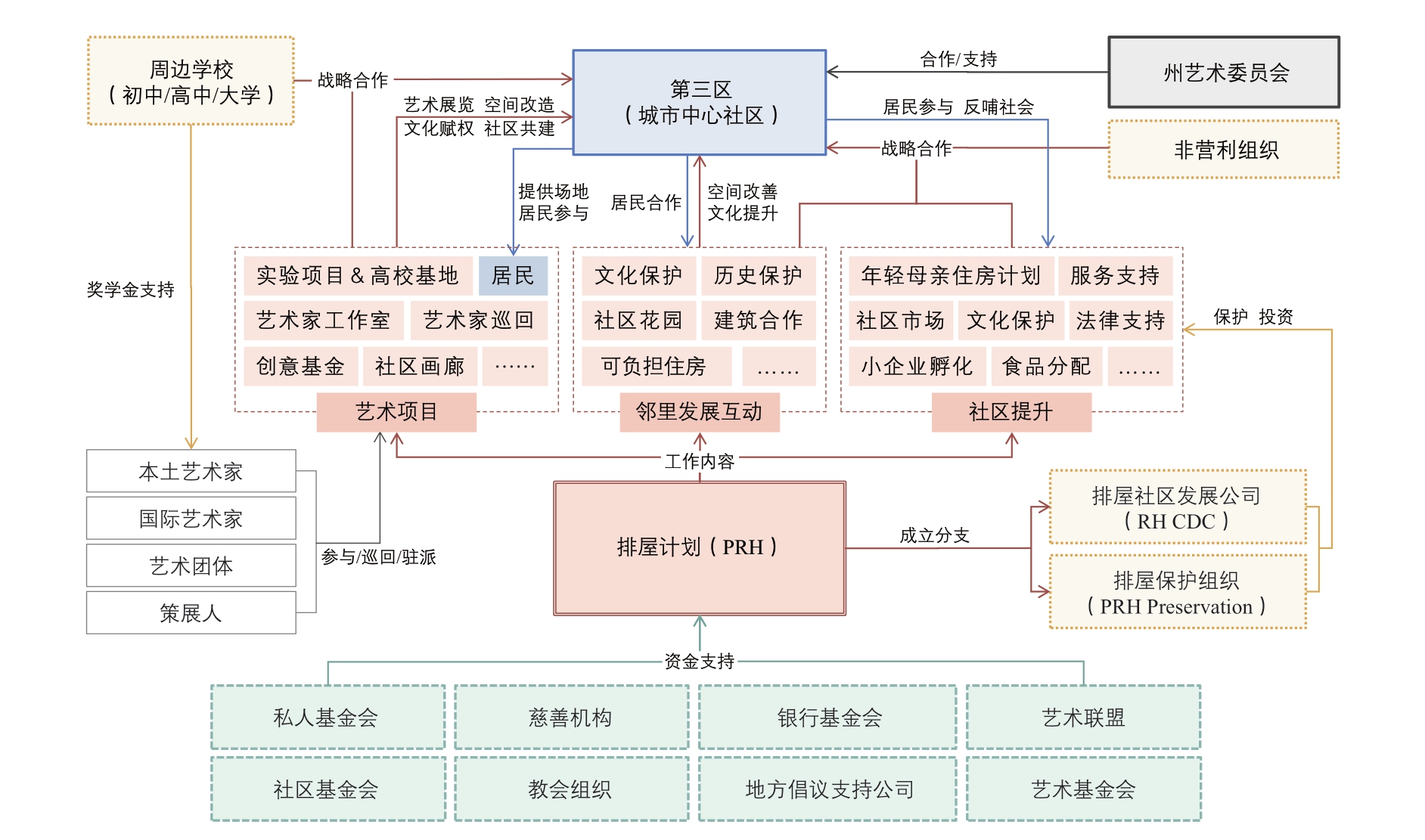

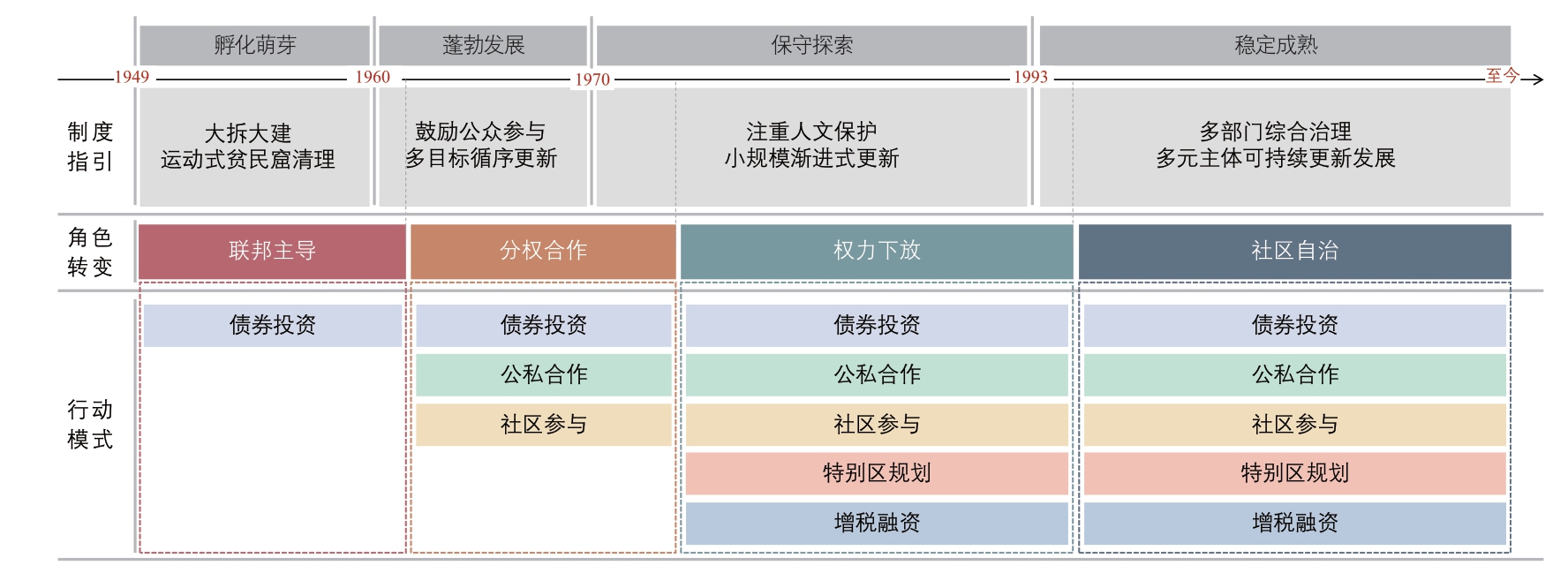

尽管早在1937 年制定消除贫困的公共住房计划时美国城市社区更新已初见端倪,但其真正发轫于1949 年《国家住房法》的发布——以制度化手段明确了国家权力,城市更新成为一项全国性政策,社区更新得以快速发展。以1949年以来美国城市社区更新政策演变历程为主要线索,根据政府、市场、社会等角色关系变化特征,可分为四个阶段(图1)。

图1 美国城市社区更新政策演进与社会经济背景的关系

注:“经济发展线”数据源自美国经济分析局(U.S.Bureau of Economic Analysis)。

1.1 孵化萌芽(1949 年—1960 年代初):大拆大建清理贫民窟的社区消亡期

二战后的半个世纪里,美国郊区化趋势迅猛,城市中心区逐渐成为黑人、穷人和新移民聚居地,引发城市经济结构重塑。工业化时代粗制滥造的基建和住宅等也逐渐老化,中心区日益萧条[6]。1949 年,杜鲁门政府颁布修订版《国家住房法》(National Housing Act,1949),通过拨款展开贫民窟清理、社区重建计划等行动。该法案不仅标志着美国城市更新运动的开端[7],还首次将住房与社区发展联系起来,在其住房政策发展史上极具里程碑意义。艾森豪威尔上台后进一步将其确定为衰败市中心再开发的城市更新计划,并同时颁布了系列城市社区更新政策文件。但在当时背景下这些举措收效甚微,如1954 年的《综合住房法》虽然刺激了私有资本参与①艾森豪威尔提出“有活力的保守主义”,主张减少联邦对地方事务的干预。因此在1954 年的《住房法》中,其政府认为纯粹的住宅建设会减弱开发商对城市再开发的热情,只有商业开发才能促使其投入城市更新中而加快城市整体改造。,促使更新从贫民窟清理转为整体改造,但私企却为了高投资回报不断提升土地再开发容积率,导致市中心日渐商业化,出现公共空间缺失、城市特色受损等问题。

联邦政府在这一时期通过自上而下制定统一的更新政策和规划,采取与地方政府分级合作、向私人开发投资者①但这一时期开发商的参与程度较少,几乎被排除在更新项目的策划和规划之外,只有在政府将土地清理为净地后才被动接手承建。提供实质性资金资助的方式开展行动,以明显的福利主义色彩主导着整个1950 年代城市社区更新进程。但由于这种推土机式更新财力有限、精英主导而缺少弹性选择,破坏了城市多样性,成为简·雅各布斯的抨击对象;政府对私人开发活动的鼓励也致使市中心大量社区迅速被高层公寓、商务大楼等取代而被迫解体消亡,引发了严重的种族隔离问题。

1.2 蓬勃发展(1963 年—1970 年代初):鼓励公众激发内生力的社区转型期

在声势浩大的民权运动影响下,整个1960 年代美国的城市政策都集中于解决越发严重的种族和阶级不平等问题。1963 年11 月,民主党人林登·约翰逊入主白宫,随后发起“向贫困开战”(War on Poverty),旨在动员一切资源解决贫困问题、激发社会和社区变革[8],成为美国社区更新运动的发端[9]。并在此基础上逐步推出“伟大社会”(Great Society)运动,要求国会在住房、城市规划、社会福利等诸多领域广泛立法并实施。诸如《住房与城市发展部法》(Department of Housing and Urban Development Art)、《示范城市与大都市发展法》(Model Cities and Metropolitan Development Act)等得以连续颁布,同时成立美国住房与城市发展部(HUD: Department of Housing and Urban Development),负责社区建设与发展等内容。

作为“向贫困开战”的核心内容,最具代表意义的是1964 年在《经济机会法》(Economic Opportunity Act)中推出的“社区行动计划”(CAP: Community Action Program)。鉴于此前城市(社区)更新计划失败的主要原因之一是希望以单一物质手段振兴城市经济,因此CAP 一开始便涉及更加广泛的目标,包括以循序渐进方式促进经济增长、更新社区物质形态、提供社会服务等,注重对社区结构脉络的保护复兴[10];并一改前制,成立了便于居民参与的“社区发展公司”(CDCs: Community Development Corporations)②与社区发展公司同时成立的还有“经济机会办公室”(Office of Economic Opportunity),用以加强计划的协调性。办公室设在总统办事机构内,负责指定社区行动机构、拨款或签订合同,支付开展“社区行动计划”所需的部分或全部费用。,在具体操作层面绕过州和地方政治建制而建立了联邦与地方社区的直接联系[11]。CDCs 结合物质环境与社区建设,在促进社区组织和居民“最切实可行参与”基础上动员社区资源展开广泛更新发展活动[12],让受助对象直接参与项目开发和管理。作为以社区为本的规划和建设性非营利机构,CDCs 主要受益于州、地方政府以及国家非营利中介③主要包括地方倡议支持公司(Local Initiatives Support Corporation)、企业基金会(Enterprise Foundation)和社区再投资公司(Neighborhood Reinvestment Corporation)等。的支持[13],逐渐成为协调多元主体、联动多方资源,主导、推动和支持社区更新和发展的重要行动者。

1960—1970 年代是美国城市社区更新的发展阶段,在吸取战后初期教训基础上,它集中于城市且更加强调对就业、教育、社会公平等的综合性规划,促进了规模和数量庞大的更新项目蓬勃发展。同时,这种对社区内生力的关注,如将社区居民、受助对象等直接纳入行动计划,也进一步强化了社区人力资产的能效作用。

1.3 保守探索(1971 年—1990 年代初):多方合作关注人文的社区复兴期

1960 年代末,美国郊区人口首次超过市区成为以郊区人口为主的国家,种族隔离矛盾加剧[14]。而疲惫的越战拉锯消耗巨大,通货膨胀又导致政府财政日益恶化,严重影响了政策和项目实施。从尼克松到乔治·布什政府的城市政策都趋于保守,仅选择修订原有政策或采取应急措施,不是将责任转给地方就是放任市场调节,始终未形成完整有效的更新政策。

尼克松以新联邦主义作为执政思想④新联邦主义是尼克松对美国内政方针的重大改变。他就任时,国家垄断主义发展的“黄金时代”已告结束并转入危机期;罗斯福“新政”后联邦、州及地方的分权合作关系陷入困境,一个庞大、反应不灵且效率低下的官僚机构逐渐成型;1968 年共和党虽取得了大选胜利但内部不团结,选民基础相当薄弱,导致出现城市危机、社会危机和对政府的信任等多重危机。因此尼克松认为“扭转日益衰败的经济、树立共和党新形象,让权力、资金、责任从华盛顿流向各州和人民,实现新联邦主义的时候到了”。他于1969 年8 月8 日正式提出新联邦主义,旨在扭转自“新政”以来权力在联邦高度集中的发展趋势。,主张“还政于州、还权于民”,于1972 年出台“岁入分享”(General Revenue Sharing)⑤新联邦主义改革包括六大目标:岁入分享、福利改革、充分就业、环境保护、全国性健康保险计划和行政改革。其中“岁入分享”作为核心内容真正体现了新联邦主义基本思想,该计划由1972 年《州和地方财政援助法》(State and Local Fiscal Assistance Act)授权,试图把“新政”以来联邦对各州和地方政府的主要拨款方式(分类拨款)逐步改为整笔限额拨款,以减少过多干预减轻负担。岁入分享意味着地方政府可恢复本应享有的决策权而更具积极性,同时将一些耗资较大的项目移交给州和地方政府也可大幅削减联邦开支。计划[15],宣告了联邦主导的大规模城市更新运动的终结,意味着联邦政府将不再指导开展全国性更新行动,也不再承担相关责任。但这并不代表放弃城市,由于越战影响导致“伟大社会”功败垂成,尼克松削减或取消了其开销巨大的诸多项目,提出“社区发展一揽子拨款”(CDBG: Community Development Block Grant)计划[16],根据社区人口规模、贫苦程度、住房需要等针对性划拨资金。福特执政后即签署《住房和社区发展法》(Housing and Community Development Act,1974),着手执行CDBG 计划。该法是自清除贫民窟和城市更新计划以来最重要的社区发展立法,围绕大都市的更新发展给予了城市最大拨款资金决定权。社区只有在符合实际并满足四大标准——提供社区发展计划(CDP: Community Development Plan)和住房援助计划(Housing Assistance Plan)、允许公民参与(Citizen Participation)并通过A-95 审查①A-95 指联邦管理与预算局(Office of Management and Budge)颁布的A-95 号通知(Circular A-95),主要利用“项目通知和审查系统”来管理、协调联邦和其资助的社区发展项目,以及与州、地方和地方计划间的关系。时才可申请补助[17]。其中以改善环境和促进邻里关系为主的CDP 注重多目标和公众参与,标志城市社区更新逐渐由政府主导转向公—私—社区三方合作的小规模社区改造。区别于此前以拆除重建来振兴经济的城市更新计划,CDP 在更新社区环境的同时更注重城市人文环境保护与复兴,人文色彩强烈[10]。

1970 年代石油危机重创西方诸国经济,美国陷入“滞胀”状态,严重影响了公众政府信任度而使保守主义运动方兴未艾。因此里根上台后即致力于松管减税,下放预算权至州和地方,开启了整顿改革联邦政府自由主义社会政策新时代。他结束了CDBG 计划,颁布《综合预算调节法》(The Omnibus Budget Reconciliation Act of 1981),鼓励私企和市场人才带头提供可负担住房,却最终导致了“恶化而非复兴、痛苦而非舒适”[18]。在此背景下,依据老布什政府HUD 改革法,国家严重贫困公共住房委员会(National Commission on Severely Distressed Public Housing)成立,希望通过混合收入、低密度项目等促进社区积极变化[19]。这一想法最终演变为1992 年的“希望六”(HOPE Ⅵ)计划[20]。作为美国社区更新与住房政策走向较为成熟的标志,“希望六”借助国会拨款、地方政府投资和公共住房专项支出,主要围绕改善严重破旧住房、创造舒适居住环境、提供社区服务等展开规划、社区振兴、拆迁、邻里网络和主街建设五大类行动[21]。

1.4 稳定成熟(1993 年至今):综合治理促进可持续的社区提升期

走出1991 年的衰退后,美国经历了持续的房地产繁荣,私有部门对土地和住房市场的投资与再开发成为城市更新主要特征。在旧有公共住房结构阻碍了社区转型、中产阶级化以及开发商和地方政府潜在财务收益考量等多重影响下[22],大规模社区振兴行动再度兴起。顺应这一趋势,克林顿提出重塑政府运动,以直接分权社区的方式将权力自国家向社区转移。1993 年,社区企业委员会(Community Enterprise Board)成立,通过“联邦授权区和联邦企业社区”(EZ/EC: Empowerment Zone and Enterprise Community)项目②为了取得EZ/EC 资格,联邦政府要求每一个申请的城市社区需提供社区发展战略计划,计划应包含公众会议和社会会议,用以界定社区需要和项目优先级。因此EZ/EC 的申请过程实际也是社区发展广泛动员居民参与的过程。鼓励和引导社区自下而上的创造力和市场创新力[23]。其中EC 项目激励社区优先设计解决措施,完成社区发展等诸多公共服务[24]。这种政府外部动力与社区内生力结合、银行与私企托底、CDCs 作为行动根基的复合运作机制不仅填补了更新过程中政府无法介入的社区空白,还充分调动地方积极性避免政府出现社会福利和社区发展上的“缺位”与“越位”。克林顿还延续了“希望六”计划,但更强调私人资本的杠杆作用。1994—1996 年,“希望六”从一个试图温和治愈(cure)衰败社区的行动转为复兴城市社区的雄心之计[25],它提倡大胆与创造,允许混合融资、公共住房当局使用其他公共和私人资金建造住房,甚至允许第三方使用公共住房资金开发公共住房[26]。此后为顺应HUD 管理改革,《1998—2003 年战略规划》(1998-2003 Strategic Plan)于1997 年发布,要求每4~5 年制定一次HUD 五年发展计划。基于此,其下辖的社区规划与发展办公室(Office of Community Planning and Development)为获取资金补助即开始编制综合规划(Consolidated Plan)和年度行动计划(Action Plan),旨在确定社区发展优先事项、更新计划和目标。美国社区更新与住房发展规划体系由此走向绩效化和系统化。

进入21 世纪后,美国社区更新进入成熟期,社区发展运动遍布全国,目标策略愈加全面,机构与组织形式也愈加多元。例如:“基于信仰的社区倡议策略”(Faith-based and Community Initiative Strategy)[27]等开始探索宗教组织在促进社区发展、服务供给、能力培养等方面的效用;“承诺邻里项目”(Promise Neighborhood Program)更是将社区更新从HUD 延伸至教育部,借助跨机构部门协调与整合以青年教育推动社区发展可持续[28]等。在次贷危机和种族矛盾诸多因素影响下,奥巴马以“选择邻里倡议”(Choice Neighborhood Initiative)取代并扩展了已推行10 余年的“希望六”,将资助对象从原有公共住房扩大到所有社区,并更加强调公平公正与社会包容,鼓励跨机构与组织合作完成环境改善、社区建设[29]。以综合治理手段促进社区空间、社会、经济等的可持续发展,实现利益诉求和机会均等已逐渐成为当下美国城市社区更新的关注重点。

2 美国城市社区更新的角色机制

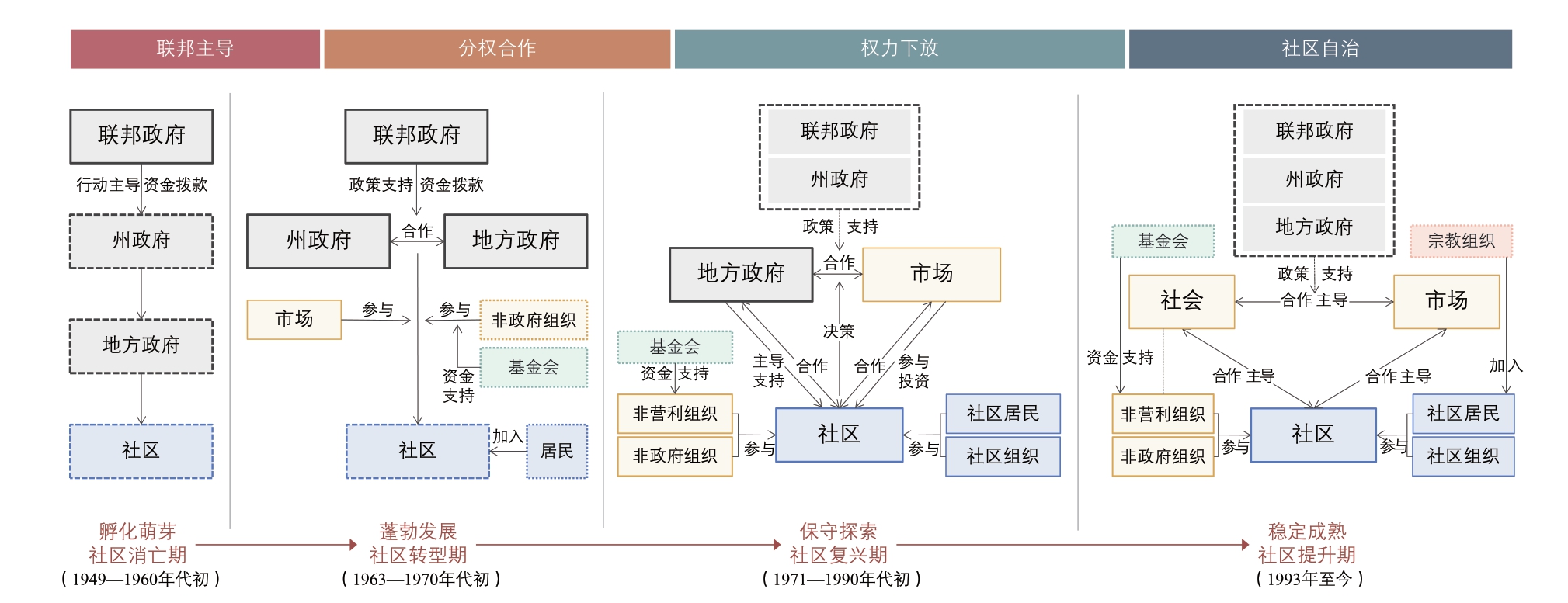

从美国城市社区更新的政策发展可以看出,其阶段演进基本建立在以经济为导向和新自由主义为模板的形式之下,市场经济随着城市发展阶段和执政者观念的变化在其中发挥着巨大主导作用,从而出现联邦制下中央与地方、政府与市场在过程中从主导到合作、从分权到下放的权利关系转变(图2),显现出社区更新项目推进速度渐缓、社区参与度逐渐增高等特点。这一国家干预由强至弱的过程也是社区显示度和独立性由低到高的过程,多方利益主体在其中迅速成长壮大,并逐渐实现更新项目的自生长与自循环,反映出城市社区更新指向的日益在地化、人本化。在我国走向共建共治共享的基层社会治理创新道路上,美国城市社区更新的角色机制演变过程提供了一定参照。

图2 美国城市社区更新政策阶段演进中的权利关系转变

2.1 从主导到合作,城市社区更新从服务国家转向服务居民

二战后严重短缺的住房问题促使住房建设和城市重建成为美国等国家的首要目标,催生了大规模的国家资助与更新计划。这一时期美国城市社区更新政策以物质决定论为主要,联邦政府作为唯一驱动力在强国家战略下带有广泛的公共目的而超越了个人、团体的需求和利益,也忽视了强制更新带来的沉重心理成本和破坏社区产生的社会成本,引发了“第二贫民区”的产生而出现制度化隔离。因此,联邦主导的城市社区更新萌芽阶段也被称作“推土机时代”,在试图通过清理内城贫民窟赎回土地振兴中央商务区的过程中[30],1950—1974 年间,993 个所涉城市约2 500个社区被夷为平地[31]。

而在民权运动浪潮下,推土机的做法受到社会诸多批判,认为此前技术官僚式的规划方法无法解决社会问题,城市社区更新转而走向为市民服务的探索之路。这一发展趋势也带动了更新规划模式逐渐从“蓝图方法”过渡到“过程方法”,开始考虑综合再开发的替代方案,将过去的物质标准从属于生活质量的改善。即摈弃掉大规模拆建转而倾向于改造现有建筑来造福当地居民,采取多种措施来增强社区能力。尽管城市社区更新指导方针的制定仍然集中在国家层面,但州、地方政府已逐渐成为这一时期决策的关键角色。例如:“示范城市计划”(Model Cities Program)就是在HUD 指导下,由地方政府在广泛居民参与决策基础上自行制定详细全面的社区更新计划,以申请获取联邦资金支持。在分权制下,更新的规划权已转移至州和地方当局,国家的角色开始渐次弱化。

2.2 从分权到下放,市场导向促使社区自治更新成为可能

1980 年代初,美国政治意识形态转为由新自由主义理性和制度主导的全球化资本主义国家,成为联邦参与城市社区更新的重要转折点——国家层面的综合项目逐渐减少,自发性私人更新行动开始兴起。究其原因,一方面全球城市市中心的集中化和扩张,以及金融市场的一体化和放松化管制吸引了高工资人群重返内城[32],并为周边社区创造了大量住房需求;另一方面,资本和信贷的可用性放开了非裔购房贷款限制[33],保障了其在内城社区的居住稳定性。这些精英政治家、中产非裔居民等的回流一定程度上影响了城市社区更新的地方性决策[34],并同时重振了内城市民协会等团体组织。

在市场导向的新自由主义制度下,城市社区更新的发展动力受一系列复杂因素共同影响,联邦政府不再成为主要驱动力,州、地方政府和私人企业之间形成的各种发展联盟组织填补了国家退出后留下的真空地带,私营部门在更新中的作用显著增大。在迅速崛起的社区代表、社会组织等社区力带动下,城市社区更新的目的已从单纯的物质至上转为关注综合社会人文发展的社区自治更新。虽然政府在其中仍发挥着重要作用,但更加倾向于退居幕后,通过提供各种激励措施和实物福利来撬动私人投资,参与城市社区更新,如CNI就是利用额外的公共和私人资源或投资来提供更新资助,而弱化了提供专项资金支持。

3 美国城市社区更新的行动模式

根据更新过程中的角色关系转变,美国城市社区更新的行动模式可分为公私合作(Public-Private Partnership)、特殊目的区(Special Purpose District)、收益债券与一般债务债券(Revenue and General Obligation Bonds)、税收增量融资再开发(Tax-increment Financing of Redevelopment)和社区行动主义与参与(Community Activism and Engagement)[4],其中又以公私合作和社区参与最为常见。考虑到我国当前城市社区更新特征,以及创新基层社会治理对“政府主导、多方合作”“社区自治、居民参与”的强调和鼓励,下文进一步借助案例阐释这两种模式的行动机制与主要特征。

3.1 公私合作——纽瓦克新社区公司

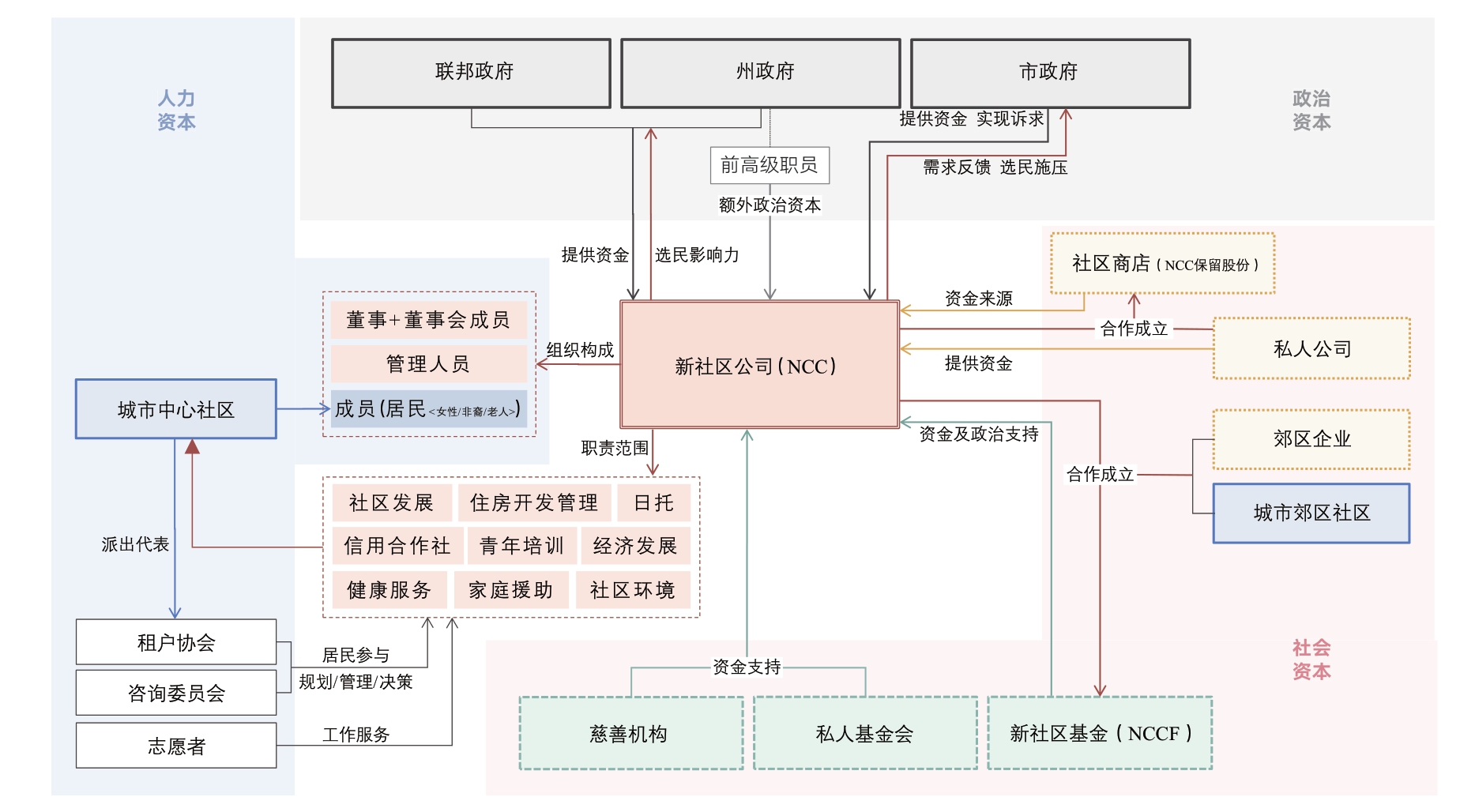

位于新泽西州纽瓦克市中心的新社区公司(NCC: New Community Corporation)是1960 年代社会行动主义时期成立的第一批CDCs,由一位教区牧师在城市内乱下创立,目前已发展成为全美最大最全面的CDCs 之一。在参与城市社区更新过程中,NCC 强调采取自我决定(Self-determine)的能力来建设安全可靠的社区,即在获得政府支持、筹措各方资金、集结社会力量、号召社区居民、发挥社区潜力等方面积极发挥社区资本作用,是美国城市社区更新公私合作模式的典型代表。

具体来看,NCC 在社区更新各阶段都拥有人力、社会(经济)与政治资本的强力支持(图3):其成员大都由社区居民组成,通过充分发挥这些非裔、老年人等公民选民的政治影响力来撬动政府权威,要求其考虑居民需求与利益并提供资金。而与居民的紧密联系和更新成果的可见性促使了公共、私人和慈善机构等广泛而长效的资金支持,与私人公司或郊区盟友以成立基金会、发展社区商业等多种形式的合作也进一步丰富了资金来源,强化了NCC 更新工作的能动性。同时,NCC 也在过程中积极培育社区居民的领导能力,鼓励其通过参与社区组织来加入更新工作的规划与管理,以熟悉社区各类工作,保持对社区发展的决策权。

图3 以NCC 为代表的社区更新公私合作模式

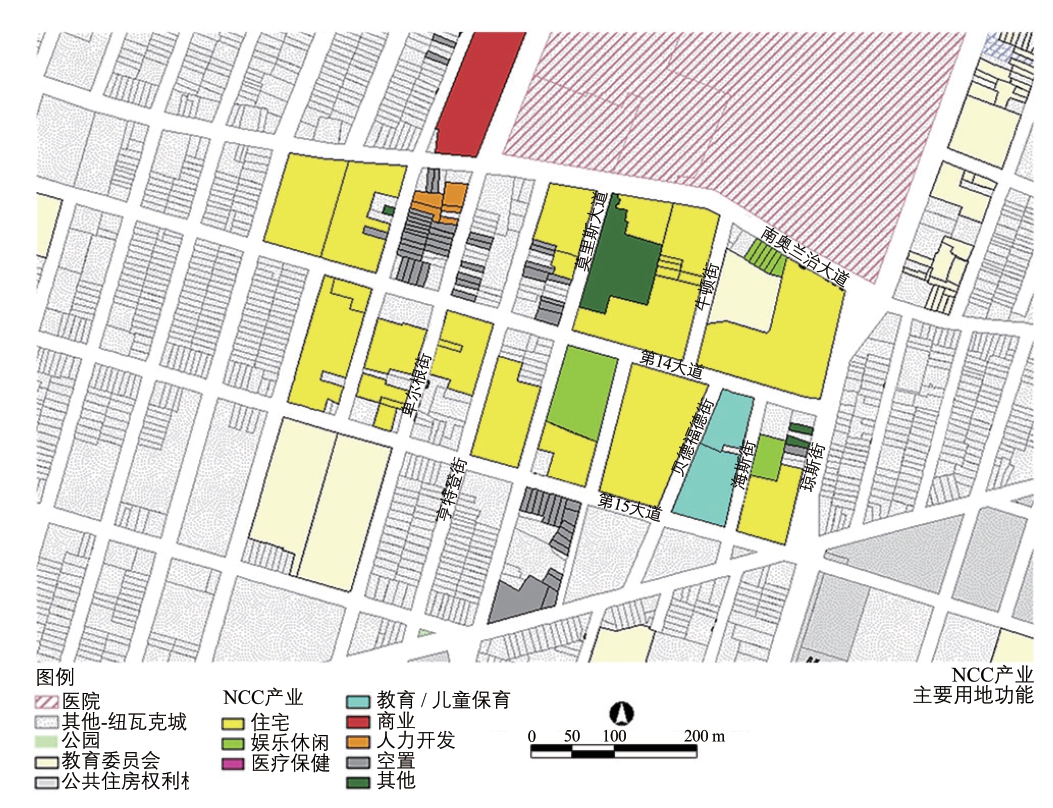

通过明确组织使命,创造共同利益与承诺感,动员社区居民参与决策并与其他组织机构形成合作网络,培育强化自我组织能力,发挥政治资本构建多样化且稳定的筹资基础,NCC 从最初的社区活动倡导者扩展至住房开发、社会服务、教育培训、经济发展、社区环境等多种内容(图4),为提高内城居民生活质量、促进社区可持续贡献了巨大力量。1993年,NCC 被国会授予布鲁纳城市环境优秀奖(Rudy Bruner Award),以表彰其在“填补纽瓦克合法政府留下的以及难以发挥能效的空白”中所发挥的重要作用。

图4 NCC 相关用地功能平面图

资料来源:作者根据https://rwv.rutgers.edu/mapping-the-future-of-community-developmentnewarks-tax-revaluation-and-new-community-corporation-2003/绘制

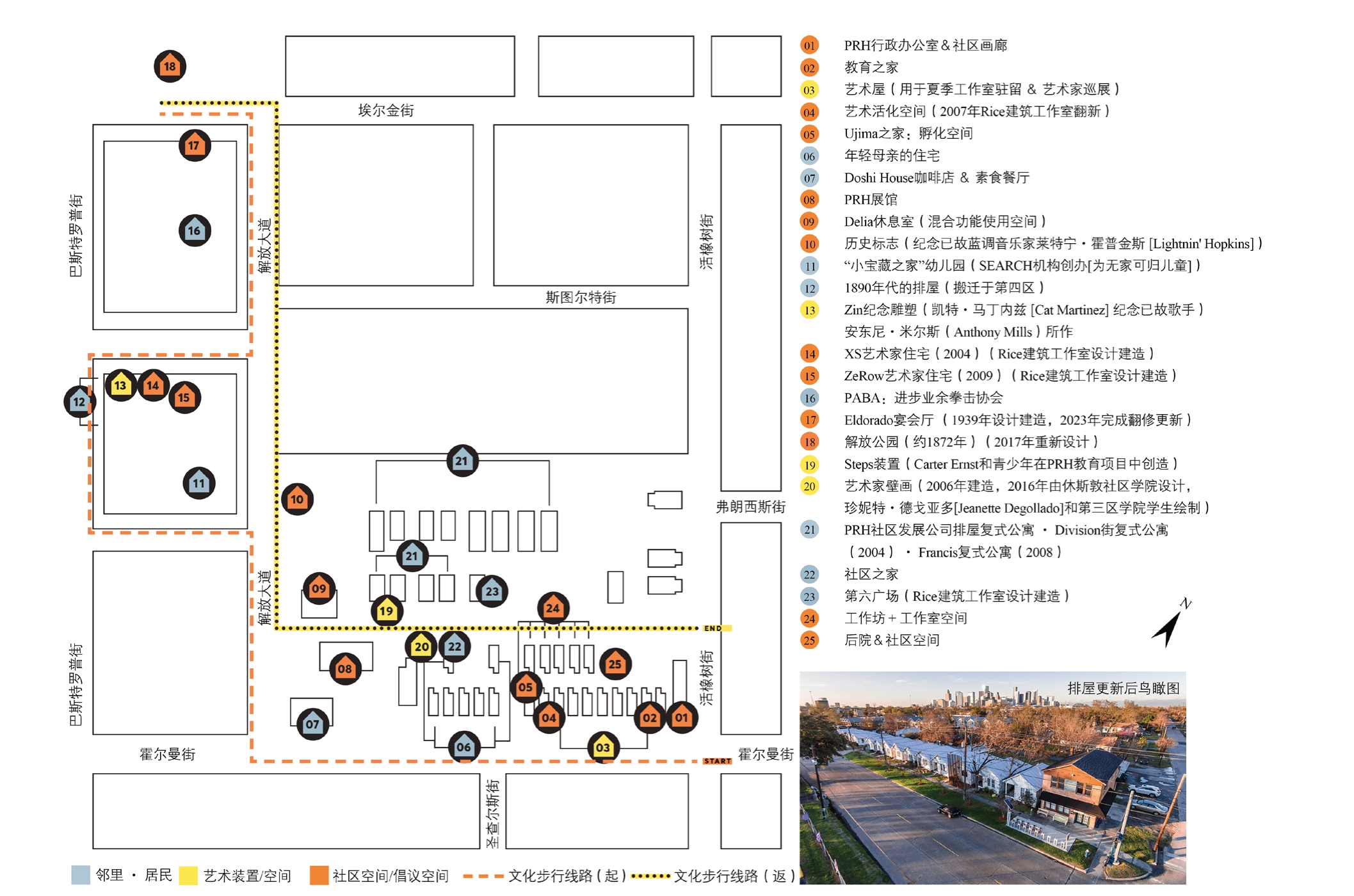

3.2 社区参与——休斯顿排屋计划

作为社区参与模式的代表,休斯敦“排屋计划”(PRH:Project Row Houses)由当地艺术家里克·罗威(Rick Lowe)于1993 年发起,项目将艺术纳入更新过程,强调艺术创意与文化认同对社区发展的影响,借助居民、艺术家和企业共同参与集体创造性行动来修缮衰败住宅、实现边缘社区可持续发展。

PRH 将艺术、社区和邻里作为三大支柱点,通过三者的互动与协作来共同推进社区更新——利用艺术创造力解决社区社会政治和文化问题、改善空间环境、凝聚邻里力量参与社区发展提升,良好的邻里感和社区品质又反向影响艺术创作、鼓舞艺术家成长、激励项目创新——最终实现社区发展可持续(图5)。例如:PRH 每年邀请本土和国际艺术家举行两次以本社区相关问题为主题的巡回展来反映邻里需求,包括种族平等、母亲健康、文化保护、环境改善、社会正义等(图6)。此外,进一步成立“解放社区发展伙伴关系”(Emancipation Community Development Partnership)、“解放经济发展委员会”(Emancipation Economic Development Council)等组织,将社区领袖和团体组织纳入其中,在基金会的支持下积极开展社区绩效指标制定、社区公平经济发展、基于艺术的社区发展与文化保护等工作,以帮助社区居民培养发展能力,促进社区振兴。

图5 以PRH 为代表的社区参与更新模式

图6 2013 年第39 轮展览艺术家与居民共建

通过文化介入社区、艺术诠释生活这种由微见著的方式,不仅能反映社区现实问题和需求,还能重塑社会结构、激发社区更新内驱力,强化社区认同。PRH 作为住房管理、社区更新与发展参与、邻里振兴与居民赋权的交叉点,以自下而上的方式顺应各时期的居民诉求与城市发展变化,解决社会、空间、文化等问题,从艺术文化切入构建了内生力量参与城市社区更新的创新框架。2020 年,因为PRH 的努力与活跃,其所处第三区被列为社区振兴文化艺术特区,社区更新被进一步纳入城市更新行动框架,PRH 对城市的艺术影响与文化联结由此进入了新的发展时期(图7)。

图7 PRH 平面图及主要游览线路

资料来源:作者根据https://projectrowhouses.org/visit/#绘制

4 结论与讨论

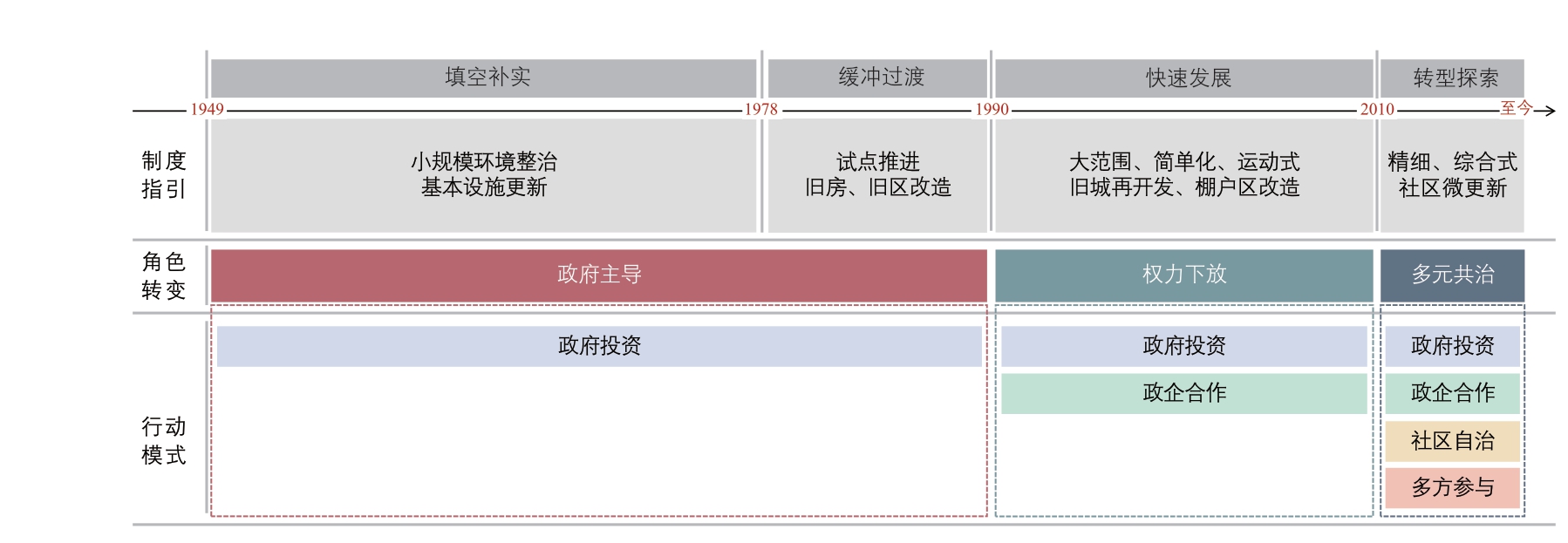

4.1 基于“制度—角色—行动”整体认知的中美城市社区更新相似性

基于上述研究,可看出美国城市社区更新政策演进和行动机制与当时的社会经济、文化环境等关系密切,国家干预的技术性调整同步影响着政府、社会、市场三者的互动关系,又反向间接调整着经济发展和城市化进程。在宏观制度调控下,城市社区更新的内容目标变得愈发综合与精细,更新方式也从一次性的拆建改造拉长为全生命周期的发展规划,从而客观上要求其参与角色从一元主导逐步走向多方共治,并采取更加多维的更新行动模式,丰富了城市更新的多元性,也促进了社会力飞速成长(图8)。尽管某种意义上,美国城市社区更新不过政府广泛介入经济发展的政治自由主义产物,联邦既想通过更新行动解决住房问题消除贫困又需要考虑资本利益,在某些时期甚至鼓励和放任资本介入导致种族隔离与贫富加剧。但基于历史发展视角可发现,在制度—角色—行动整体框架下,其城市社区更新的摸索路径与我国的探索模式有着一定的相似性(图9)。在系列制度化改革指引下,我国城市社区更新路径顺应权利参与主体的调整,而生发出与美国相似的多种具体行动模式。同样是央地财政调配和市场引导的双重刺激,带来了更新角色的持续分异和社区主体的渐次显形。

图8 美国城市社区更新制度—角色—行动关系总览

图9 中国城市社区更新制度—角色—行动关系总览

当然,美国城市社区更新也存在一定不足,诸如受政党更迭影响和资本利益至上而常常摇摆不定、朝令夕改的更新政策法规,历史遗留种族歧视下宿弊难清的社会公平问题等等。本文结合其近70 年持续的更新探索经验与教训,提出对我国的几点启示。

4.2 对我国当下城市社区更新的启示

其一,重识当前发展阶段下的城市社区更新内涵与价值,探索科学适配的制度供给。更新是关于不断发展的动态命题,是联系过去并面向未来的连续性统筹过程。改革开放40 年来我国历经增量建设、内涵提升到现在进入高质量发展阶段,不同历史社会背景下城市更新的内涵在不断变化,城市社区更新的价值意义也在不断变化。基于当前经济文化水平与社会矛盾需求,应明确公共利益导向的价值目标,站在阶梯发展观上探索国家引领下更加多元综合的城市社区更新制度与模式。通过简政放权,给予财税支持、经济收益、空间红利等多种优惠政策,提高社区更新角色参与的热情与动力。并完善统筹机制、打破行政壁垒,以稳定、延续与地方性,实现城市社区更新的善治与可持续。

其二,理解城市发展基本规律,优化完善制度—角色—行动的整体统一性。在政府权威主导下,此前我国快速、强制、粗暴式推进社区更新的方式已显现出诸多矛盾弊端,在有限认知和机构、部门、市场等盘根错节的利益驱动下,损耗了太多存量社区价值换取其经济交换价值,导致更新成效大打折扣。因此,应重视制度—角色—行动的整体统一性,以及现阶段三者的此消彼长关系、针对更新本身的彼此重点调整等等。随着社会力量的成长壮大,诸如社区规划师等逐渐成为更新主力,我国的城市社区更新参与角色日益多元。但这并不意味政府干预的弱化,而是一改此前全权包办一切的做法,转而更加着力于前端的制度拟定、平台建设与导则指引等内容,更加具有引领性。基于此的更新行动则走向了多层级、多维度、多样化的模式探索。从历史文化积累与时空发展角度理解当前我国城市的基本发展规律,并剖析其背后的动力影响因素,以此优化完善整体认知下制度—角色—行动的协调互动关系,将有助于保证城市社区更新有序推进。

其三,重新审视西方理念与经验方法,建构适宜中国的城市社区更新知识体系。西方诸多理论与思想自改革开放以来就潜移默化影响着中国的现代化进程,如新自由主义思潮对我国经济改革的影响,包括我国城乡规划学科也是在“西学东渐”中逐渐学习完善的。经验方法的简单移植与借鉴往往容易出现与国情不符、与现实脱节等情况。社区是在地化极强的地域基本单元,社区更新的诸多概念内涵在我国快速发展过程中还有待整理与落实,因此城市社区更新知识体系的建构更加需要进一步审视和厘清西方概念提出的历史背景和演进逻辑,基于中西方内涵差异理解其与社区更新的关联性和适应性。同时,应加强社区可持续发展与社区规划专业知识教育,在地复合型人才的培养是体会总结中国问题、凝练在地知识内容的前提。在此基础上,进一步深挖我国城市社区的特色、本质与问题,分析其与城市、社会的关系,从而突破认知、建立自信,探求新发展阶段下真正的中国城市社区更新理论与方法。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 王兰,刘刚.20 世纪下半叶美国城市更新中的角色关系变迁[J].国际城市规划,2007(4): 21-26.

[2] 杨昌鸣,张祥智,李湘桔.从“希望六号”到“选择性邻里”——美国近期公共住房更新政策的演变及其启示[J].国际城市规划,2015,30(6):41-49.

[3] 毛键源,孙彤宇.效率与公平调和下的美国社区发展公司[J].时代建筑,2020(1): 20-27.

[4] ANDREW E G J,McCARTHY L.Urban management and regeneration in the United States: state intervention or redevelopment at all costs?[J].Local government studies,2009,35: 3,299-314.

[5] ROBERTS P.The evolution,definition and purpose of urban regeneration[J].Urban regeneration: a handbook,2000,1: 9-36.

[6] NICOLAIDES B,WIESE A.Suburbanization in the United States after 1945[M]// Oxford research encyclopedia of American history.Oxford:Oxford University Press,2017.

[7] LANG R,SOHMER R R.Legacy of the Housing Act of 1949: the past,present,and future of federal housing and urban policy[J].Housing policy debate,2000,11(2),291-298.

[8] HAVEMAN R,BLANK R,MOFFITT R,et al.The war on poverty:measurement,trends,and policy[J].Journal of policy analysis and management,2015,34(3): 593-638.

[9] VIDAL A C,KEATING W D.Community development: current issues and emerging challenges[J].Urban affairs association,2004,26(2): 125-137.

[10] 曲凌雁.美国的城市更新与社区开发比较[J].国外城市规划,1998(3):11-14.

[11] 王媛,杨弘.约翰逊政府“社区行动计划”的历史考察——兼论美国联邦政府资助公民参与的政策[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2017(2): 51-57.

[12] LAW P.Law 88-452 (Economic Opportunity Act of 1964)[C]//Washington,D.C.: the 88th United States Congress,August,1964: 20.

[13] GLICKMAN N J,SERVON L J.More than bricks and sticks: five components of community development capacity[J].Housing policy debate,1998,9(3): 497-539.

[14] National Research Council.Governance and opportunity in metropolitanAmerica[M].Washington,D.C.: National Academies Press,1999.

[15] COLE R L,CAPUTO D A.The public hearing as an effective citizen participation mechanism: a case study of the general revenue sharing program[J].American political science review,1984,78(2): 404-416.

[16] U.S.Congress.United States Code Congressional and Administration News Volume 1 Laws[M].St.Paul,Minnesota: West Publishing Co.,1974:713.

[17] DUANE P L.Four elements.planning,citizen participation,housing assistance and A-95 Review -under Title I of the Housing and Community Development Act of 1974[J].Urban lawyer,9(1): 61-121.

[18] MCKENNA W F.The report of the President’s Commission on Housing[R].Washington,D.C.: The President’s Commission on Housing,1982.

[19] GOETZ E G.The transformation of public housing policy,1985-2011[J].Journal of the American Planning Association,2012,78: 4,452-463.

[20] LANDIS J D,MCCLURE K.Rethinking federal housing policy[J].Journal of the American planning Association,2010,76(3): 319-348.

[21] 吴伟,林磊.从“希望六”计划解读美国公共住房政策[J].国际城市规划,2010,25(3): 70-75.

[22] BENNETT L,REED JR.A.The new face of urban renewal: the near north redevelopment initiative and the Cabrini-Green neighborhood[M]// REED JR.A ed.Without justice for all: the new liberalism and our retreat from racial equality.Boulder,CO: Westview,1999: 175-211.

[23] LIEBSCHUTZ S F.Empowerment zones and enterprise communities:reinventing federalism for distressed communities[J].Publius: the journal of federalism,1995,25(3): 117-132.

[24] HAM J C,SWENSON C,İMROHOROĞLU A,et al.Government programs can improve local labor markets: evidence from state enterprise zones,federal empowerment zones and federal enterprise community[J].Journal of public economics,2011,95(7-8): 779-797.

[25] ZHANG Y,WEISMANN G.Public housing’s cinderella: policy dynamics of HOPE VI in the mid-1990s[M]// BENNETT L J L,SMITH P A W,eds.Where are poor people to live? transforming public housing communities.New York: M.E.Sharpe,2006: 41-67.

[26] HOLIN M J,BURON L,LOCKE G,et al.Interim assessment of the HOPE VI program: cross-site report[M].Cambridge,M.A.: Abt Associates,2003.

[27] DENNIS L S.Faith-based organizations,community development,and the reform of public schools[J].Peabody journal of education,2001,76: 2,222-240.

[28] HORSFORD S D,SAMPSON C.Promise neighborhoods: the promise and politics of community capacity building as urban school reform[J].Urban education,2014,49(8): 955-991.

[29] BULGER M,JOSEPH M,MCKINNEY S,et al.Social inclusion through mixed-income development: design and practice in the Choice Neighborhoods Initiative[J].Journal of urban affairs,2021: 1-23.

[30] HYRA D S.Conceptualizing the new urban renewal: comparing the past to the present[J].Urban affairs review,2012,48(4): 498-527.

[31] FULLILOVE M T.Root shock: how tearing up city neighborhoods hurts America,and what we can do about it[M].New York: New Village Press,2016.

[32] HYRA D S.The new urban renewal: the economic transformation of Harlem and Bronzeville[M].Chicago: University of Chicago Press,2008.

[33] HOWELL B.Exploiting race and space: concentrated subprime lending as housing discrimination[J].California law review,2006,94: 101.

[34] GOETZ E.Gentrification in black and white: the racial impact of public housing demolition in American cities[J].Urban studies,2011,48(8): 1581-1604.