行政区划调整和制度创新是推动区域一体化、提升城市竞争力的主要手段。改革开放以来,中国的大都市区化进程在全球化、网络化和分权化交织的背景下快速推进,跨界区域的空间治理手段也日渐复杂。随着京津冀、粤港澳大湾区、长三角三大城市群以及长江经济带、黄河流域生态保护和高质量发展两大流域型国家战略相继实施,国家未来发展“一盘棋”的空间架构基本形成,但是区域政策的精准度和合作机制仍有待提高,如何缩小区域政策尺度、细化区域政策单元成为新时代区域协调发展面临的主要挑战。

2019 年2 月,国家发展和改革委员会发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,首次明确了都市圈是新时期我国城镇化主要空间形态的重要地位,并重点提出“以促进中心城市与周边城市(镇)同城化发展为方向,以创新体制机制为抓手”,将“推动统一市场建设、基础设施一体高效、公共服务共建共享、产业专业化分工协作、生态环境共保共治、城乡融合发展”[1],作为培育现代化都市圈、提升城市竞争力的重要路径。2024 年7 月,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对建立都市圈同城化发展体制机制作出重要部署。同城化作为一种新的跨区域发展形势,其战略意义和发展地位得到高度重视。

1 研究述评与理论视角

1.1 研究述评

同城化是大都市区发展到一定阶段加强区域协同合作的产物,也是降低传统行政区经济负面效应的制度创新。作为我国的首创概念,“同城化”一词于2005 年在《深圳2030 城市发展策略》中被首次提出。国外类似的概念有“双子城”(twin city)[2]、“姐妹城市”(sister city)[3]、“跨境双城”(binational city)[4]等,这些概念的提出都是为了打破或者弱化行政边界的“屏蔽效应”,突出区域共同身份意识,但是侧重点有所不同——“双子城”“姐妹城市”等概念重点强调融合发展的阶段和状态[5],“同城化”更加强调融合发展的进程和策略。

目前国内学术界对同城化的研究已取得一定进展。高秀艳和王海波[6]、邢铭[7]最早对同城化的概念进行了初步界定;王德等系统总结了同城化战略的产生背景和基本特征[8];段德罡和刘亮基于典型案例研究,归纳了同城化发展的三种空间模式[9];李郇等提出同城化规划将成为中国区域管制的重要手段,并构建了规划编制的整体框架和思路[10];聂晶鑫和黄亚平针对现阶段同城化战略实施的成效和误区,提出解决问题的关键是构建同城化战略的实施体系并强化实施评估[11];沈丽珍等利用流动空间的多要素流测度分析,探索定量化研判同城化地区发展进程的方法[12];王达梅[13]、魏宗财等[14]、吴军等[15]以国内同城化进程相对成熟的广佛地区为例,总结了广州佛山两市为适应不同发展阶段在合作机制和跨界治理等方面的实践探索。此外,还有学者以沈抚[16]、西咸[17]、深港[18-19]、成德[20]、长株潭[21]、宁镇扬[22]等区域为例,开展了同城化的相关研究。但总体来讲,已有研究主要集中在个例分析、空间模式研究,或对同城化发展阶段、实施成效和合作机制的探讨,在理论架构方面缺少实质性的创新和方向突破。笔者基于空间治理视角,以区域协调的内在逻辑为切入点,构建“权力逻辑、资本逻辑、社会逻辑”三位一体的区域协同逻辑模型,并立足我国长三角、珠三角和日本京阪区域的实践经验,以期为跨界区域的协同治理提出一些新思路。

1.2 理论视角:治理视角下区域协同的三大逻辑

“治理”的概念源于社会学,用于探讨市场、国家和伙伴关系在经济协调中的作用[23]。不同于依靠国家强制力量、以行政命令为主导的传统管理与统治方式,在现代西方语境下,治理强调的是使国家、机构、个人等不同主体间的冲突得以调解或权力得到平衡,并致力于联合行动的动态实施过程,以作为政府失位和市场失灵的解决方案。1990 年代,西方学术界开始重新思考国家、市场和社会三者之间的关系,并延伸至对区域治理的目的,集权和分权的必要性,以及将权力下放至哪一个空间层次才能适当管控分歧等研究。“城市治理”的概念正是在以上背景下提出的。这吸引了国内外诸多学者的关注,其中研究内容主要是城市和大都市区政府的职能角色和功能重组。

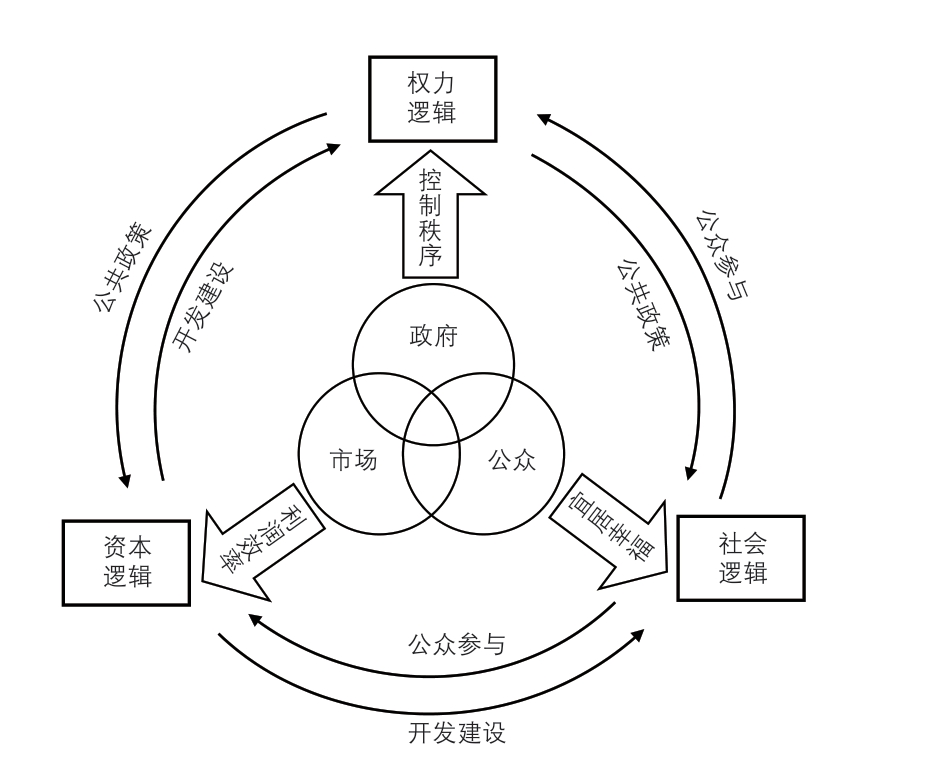

从空间治理的视角探讨区域一体化的过程可以发现,区域协同发展的过程同时也是权力逻辑、资本逻辑和社会逻辑交织融合的过程(图1)。权力逻辑的主体是政府,通过公共政策在区域治理和城市空间的规划营造等方面施加影响,追求经济治理以及对社会空间的控制和秩序。权力逻辑主导下的空间治理同时需要资本和公众的参与。其中,资本逻辑的主体是市场参与者[24],资本对利润和效率的追求是推动城市发展的重要力量。与政府的纵向治理系统相比,资本逻辑下市场机制更多体现出一种符合资本利益的横向多元竞争。社会逻辑的主体是公众,是空间治理的重要参与者和主要服务对象,其追求的是宜居幸福的生活方式和生活内容。在空间治理的三重逻辑下,区域一体化包括主体协作、阶段协同、机制配合以及目标整合等不同手段和进程。三重逻辑既不能割裂也不能厚此薄彼。本文讨论的空间治理视角下同城化战略实施的治理进路正是基于以上逻辑体系展开论述的。

图1 区域协同发展的逻辑模型

2 同城化战略实施的空间治理困境

综观我国国内正在实施的同城化行动,行政区划之间的“屏蔽效应”①“行政区经济”作为具有中国特色的区域经济现象,随着区域内各地经济发展程度的不同,逐渐对区域协调发展构成很强的体制障碍。其弊端在于经济活动空间受制于行政区划范围和行政区边界,地方政府出于本位主义控制资源流动,在行政区内构筑自我封闭、自我配套的经济结构体系,难以实现资源在更大空间范围内的有效配置。仍是推进同城化的主要障碍。其中,权力架构(治理主体)、利益分配(治理动力)、社会管理和公共服务配套(治理基础)是最核心的问题。基于区域协同治理的逻辑分析框架,笔者认为同城化战略实施主要面临三方面的困境:一是在制度层面,同城化面临管理权力结构矛盾,规划和管理机制的约束力不够;二是在空间层面,缺乏利益分歧管控机制和激励机制,同城相向合作的动力不足;三是在社会层面,由于不同城市发展阶段和文化习俗存在差异,同城化面临公众心理认同的挑战和阻力。因此,如何破解三个方面的困境和挑战,是同城化战略顺利实施的关键。

2.1 顶层引导和制度设计不充分,同城化面临管理权力结构矛盾

作为区域一体化的一种重要形式,同城化旨在对两个及以上相邻城市的总体空间布局进行统筹开发、利用和保护,从而使相邻城市在土地经营、产业发展、设施建设和政府管理上形成高度协同的合作机制,弱化行政属地意识,从相互竞争转向区域合作。由于同城化的地方治理主体和发展目标存在差异,不同区域、不同层级的主体架构之间缺乏直接沟通和协调机制,从而导致区域合作共识难以达成。此外,同城化规划在我国规划体系中的定位不清晰,缺乏衔接相关法定规划的具体路径,面临着如何实施和管控的瓶颈问题。以广佛同城化为例:早在2009 年,广州佛山两市的发改部门就牵头编制了两市同城化发展规划和空间发展战略规划,其后又先后编制了多个同城化专项规划,但由于缺乏顶层政策支持,相关规划的法定效力不足,管控措施有限,难以形成行动合力。直到《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出建设“广佛极点”①2019 年2 月,《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布,将“广州—佛山”作为三大极点之一,提出加快广佛同城化建设,提升整体实力和全球影响力,引领粤港澳大湾区深度参与国际合作。的战略要求之后,广佛同城化才真正进入以重大项目合作和共建平台为引领的实质性突破阶段[15]。

国土空间规划语境下,作为区域规划的一种重要类型,同城化规划的地位、内容和传导路径亟须调整。在宏观调控和导向性政策的指引下,传统区域规划功效较弱、效能低下,面临规划定位和依据不明确、规划内容和路径不协调、规划事权和边界不清晰等多种问题,导致难以发挥其战略性和实施性指引作用。除了规划方式与手段等技术层面的因素,“规划盲区”现象的长期存在以及管制空间的不划分是空间资源难以优化配置的重要原因。在新时期国家空间治理现代化的战略要求下,基础设施建设、城镇体系布局、国土空间开发、政策机制制定、生态环境防护和可持续发展都是务必实施和推进的内容,因此,如何在引导同城资源要素优化配置和促进生产力集聚的同时,进一步强化以空间管制为手段的管控属性和管控能力也是同城化规划亟须探索突破的难点。

2.2 缺乏利益分歧管控和激励机制,同城相向合作动力不足

改革开放以来,国家层面通过不断的行政分权将事权下放到地方政府,尤其是1994 年分税制改革对中央和地方的财政边界的划分,极大激发了地方政府的经济发展热情,但也带来了多种问题。一是地方政府为了最大化自身利益,展开了以行政边界为壑的“资源争夺战”,发展“行政区经济”;二是在财政资源有限的情况下,地方政府提供的公共服务局限于自身行政边界内,导致城市间的行政壁垒矛盾突出,制约了跨界区域的发展。

作为同城化跨界治理的三要素共识、渠道和激励机制之一,当前许多地区的同城化合作框架中缺少必要的激励机制[25]。市场化条件下的分权改革决定了企业型政府将经济利益放在城市发展的核心位置,但是由于利益补偿、利益共享等激励机制缺位,同城化相向合作的动力不足,战略实施过程中项目搁置、协调周期长等现象时有发生。空间治理视角下的同城决策亟须基于目标管理和过程控制,破除体制机制障碍,发挥区域—城市空间邻近性的优势,为构建分工明确、功能互补、产业协同、资源共享、要素流动的利益共同体提供稳定架构。

2.3 发展阶段和文化习俗存在差异,公众心理认同面临挑战

习近平总书记在党的十九大报告中作出的关于中国社会主要矛盾转变的重大判断为新时期城市规划进一步廓清了追求空间正义的转型思路[26]。社会空间理论的奠基人列斐伏尔(Henri Lefebvre)认为空间不仅包括人类生存的物理空间,还包含因权力和生产关系改变而创造的社会空间和特定的精神空间,这深刻影响了后世的空间研究和城市社会学的发展[27]。在区域一体化的快速进程中,物理空间的整合只是区域战略下的表层诉求,因此为了实现一体化的目标,不仅需要在顶层设计上实现空间正义的再造,还需要更多社会空间和精神空间的再造与重构。

从社会心理学角度分析,同城化的空间映射是相邻城市居民社会生活感受的集合[28]。相对于制度矛盾和行政壁垒,心理认同是同城化更深沉、更基础的认同。法国社会学家迪尔凯姆(Emile Durkheim)认为,心理认同是一种“集体意识”[29],是一种将群体中的不同个体凝聚起来的内在力量。这意味着,同城化能否真正实现,很大程度上要取决于两市甚至更多城市居民是否具有心理认同。在同城化发展过程中,由于不同城市发展阶段、社会福利乃至文化习俗等存在差异,不同群体在空间权利的诉求和争夺也有所不同,因此公众心理空间上的排异不可避免。如何让公众跳出传统思维的“地域小圈子”,从心理层面建构区域共同身份意识,决定了同城化的战略进程和发展质量。

3 不同协同模式下的同城化实践经验

自2005 年深圳率先提出同城化战略以来,我国已先后有多个城市积极推动实施,规划目标和相关措施也各有侧重。但是就成效来看,成功的同城化案例并不多。鉴于此,笔者基于权力导向、市场导向和社会导向的协同模式,重点选取我国长三角、珠三角(广佛、深莞)以及日本近畿都市圈①日本近畿都市圈又称大阪都市圈、关西都市圈,是仅次于东京都市圈的日本第二大都市圈。根据日本总务省公布的资料,近畿都市圈的面积为15 460 km²,包括大阪府和京都府、兵库县、奈良县、滋贺县、和歌山县的部分地区,人口约1 899 万。(京都—大阪)三个较具代表性区域的实践案例,总结不同国家地区同城化空间治理的关键因素和经验,以期为我国其他跨界合作区域提供启示②这里需要指出的是,不同地区同城化的关键因素和路径虽有所差异,但并非局限于一种单纯的发展逻辑,而是多种逻辑交织融合的过程。本文选取的长三角、珠三角(广佛、深莞)和日本近畿都市圈(京都—大阪)三个案例并不能覆盖同城化的所有模式。。

3.1 长三角:以顶层设计推动区域一体化和都市圈同城化

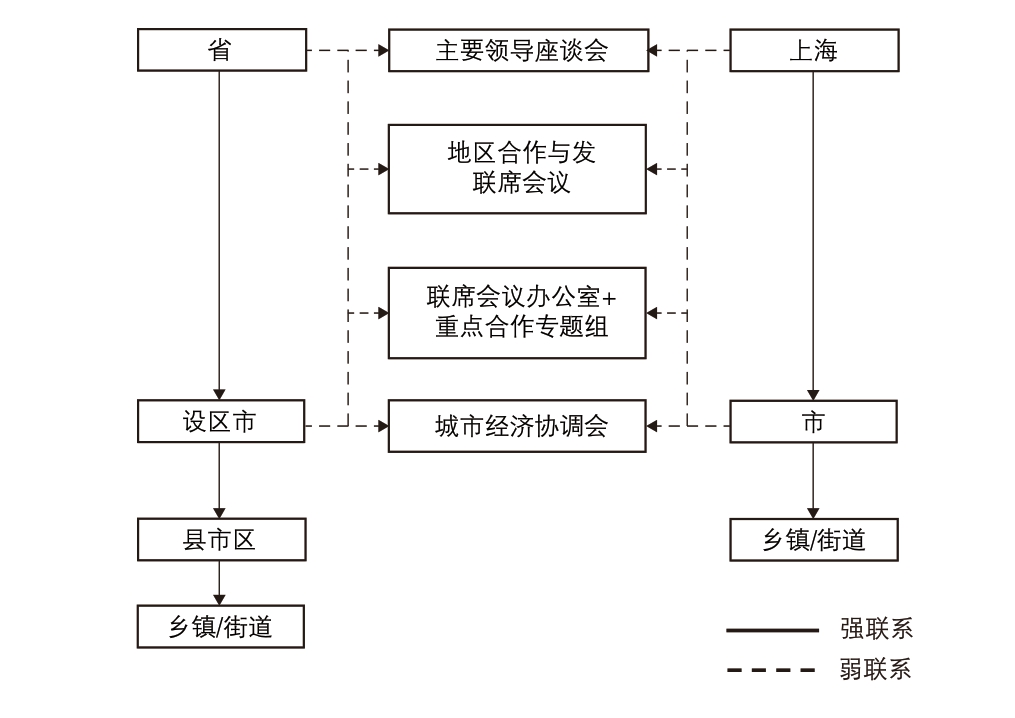

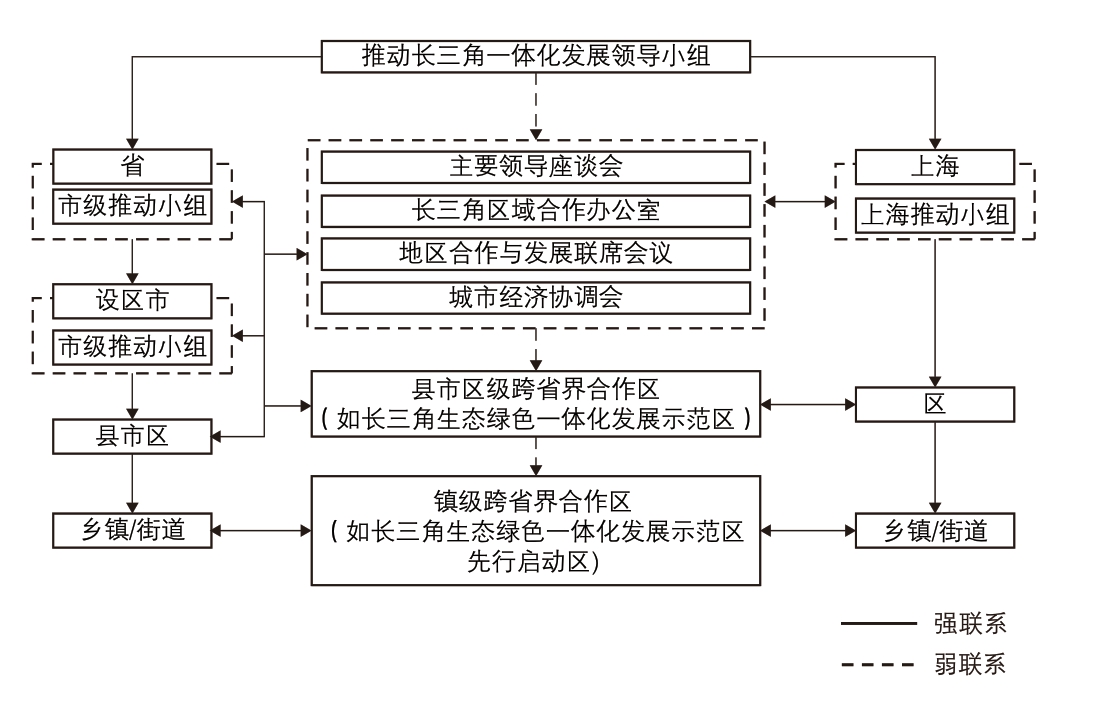

借助国家力量和顶层设计自上而下推动区域一体化和都市圈同城化是长三角地区协同发展的主要特点。长三角区域合作治理的渊源由来已久,最早可追溯到1982 年国务院提出成立上海(长江三角洲)经济区。早期长三角的区域合作以联席会议、区域规划引导的柔性治理为主,但由于权力尺度并未超越省级层面,无法改变既有层级架构的权力配置和激励机制,其收效甚微(图2)。2018 年,长三角区域一体化上升为国家战略之后,以推动长三角一体化发展领导小组和长三角区域合作办公室成立为标志,长三角区域治理进入实质推进的加速期(图3)。

图2 长三角地区原有治理主体架构

资料来源:参考文献[30]

图3 长三角区域治理新主体架构

资料来源:参考文献[30]

一方面,中央力量的介入打破了长三角区域治理中长期形成的制度依赖和壁垒,重构了区域治理主体架构[30]。另一方面,在国家力量干预下,针对具体地区、专项事项的沟通协商机制不断涌现。特别是长三角生态绿色一体化发展示范区的成立,为基层的跨界协调提供了一个具有一定管理权限的对话平台。从区域治理内容和治理工具的变化来看,新时期的长三角区域治理更加关注临界区域公共服务和基础设施支撑体系建设,更加注重规划的可落地性和可实施性,将原来分散的战略规划整合为一个话语体系下的区域规划、法定规划和行动计划,密集出台了相应的政策文件,促成了相关规划成果落地。

长三角的经验表明,加强顶层设计是高效推动区域一体化的有力措施,顶层政策引导下的体制机制创新与互动协调机制是深化区域一体化的重要基石之一,应充分认识到行政体制和区域一体化之间存在的耦合关系。因此,区域一体化需要借助行政力量,在产业、交通、公服、设施等同城发展条件已经到达一定阶段之后,加强顶层设计和制度创新,淡化行政区划之间的“屏蔽效应”,通过重点突破、集成创新和集中落实一系列改革措施,达到多方共赢、共同发展的目的,这也是区域一体化的必要手段和必经之路。

3.2 珠三角:以共建功能区和走廊加强物理边界空间缝合

随着城市经济发展,大城市的经济影响边界会超过制度边界的范围,出现经济边界与制度边界不匹配的状况。全球化背景下产业升级,边界地区可提供高品质空间,利用两边优势资源,适应新经济的新空间产生。珠三角地区的广佛两市和深莞两市以共建功能区和走廊加强物理边界空间缝合的方式推进同城化进程,是一种较为成熟的同城化代表模式。

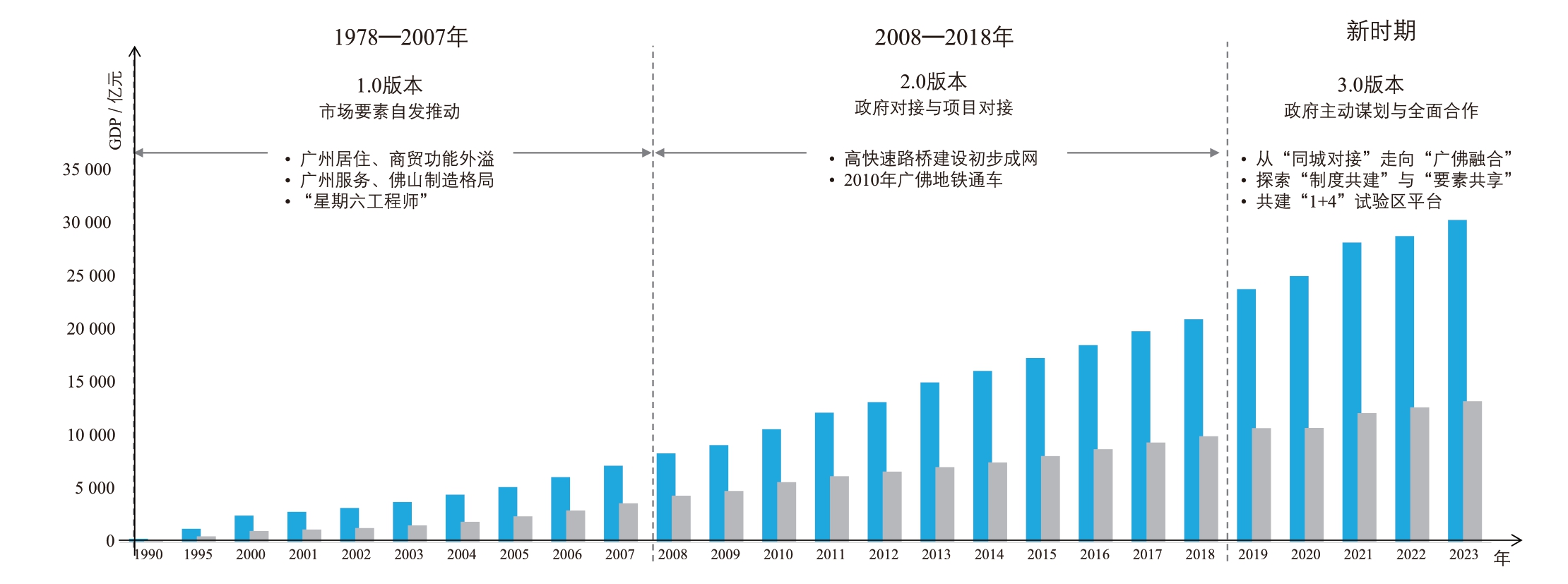

广州、佛山两市历史文化同源,社会经济联系由来已久(图4)。改革开放以后,特别是1990 年后,广佛的产业联系显著加强,广州的产业逐渐向南海扩散,从广州芳村向佛山黄岐延伸的广佛公路成为连接两市的“黄金走廊”。2010年,广佛地铁线通车是广佛同城化的里程碑事件。2019 年两市签署《共建广佛高质量发展融合试验区的备忘录》,在临界地区共建“1+4”试验区平台,形成花都—三水、白云—南海、广州南站—三龙湾等多个对接点。通过功能区的共同开发建设,将两市的协同思路与市场需求充分对接,借助市场力量来有效缝合传统落后的临界地区,打造产业和科创新的增长极。目前广佛同城化已经形成由政府、市场、社会组成的多层级网络治理体系,达成从项目承接到体制机制共建的合作共识。这对国内其他地区推进区域一体化和跨界治理具有一定的借鉴意义。

图4 广佛同城化的三个阶段

资料来源:作者根据2023 年广州、佛山两市统计年鉴绘制(http://tjj.gz.gov.cn/stats_newtjyw/zyxz/tjnjdzzz/content/post_9343663.html;http://www.tjnjw.com/diqufb/guangdong/foshantongjinianjian-2023.html)

与广佛相比,深圳、东莞同城化过程中的市场推力更加明显,是典型的市场导向下由经济一体化引致的同城化。改革开放后,深圳受市场发展动力影响,城市格局不断向北延伸,深莞之间沿G107 国道和广九铁路形成了两条城镇密集带。2000 年后,东莞提出依托交通走廊,打造了松山湖科技产业园区(2002 年)、虎门港开发区(2002 年)、东部工业园(2003 年)三大重点平台,深圳也加快在原关外地区①深圳的“关内”“关外”源于经济特区的发展历史和管理体制。“关内”通常指早期深圳经济特区以内区域,大致包括福田、罗湖、南山和盐田4 个区域,享受更多政策支持和资源投入;“关外”指早期深圳经济特区以外的深圳辖区。随着深圳的快速发展和城市化进程的加速推进,关内与关外的界限逐渐模糊。2010 年7 月1 日起,经国务院批准,深圳经济特区范围扩大至深圳全市。2018 年1 月16 日,国务院发布《关于撤销深圳经济特区管理线的请示》的批复,同意撤销深圳经济特区管理线。布局光明、龙华、坪山、大运、龙岗五大新城(2008 年),深莞之间的组团联系和产业互动进一步增强。《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布后,随着空港新城、光明科学城、滨海湾新区等临界地区重点战略平台的规划建设,深莞加速构建高效的分布式联网系统,城市间的转运系统更加完善,深莞进入深度融合的第三阶段。

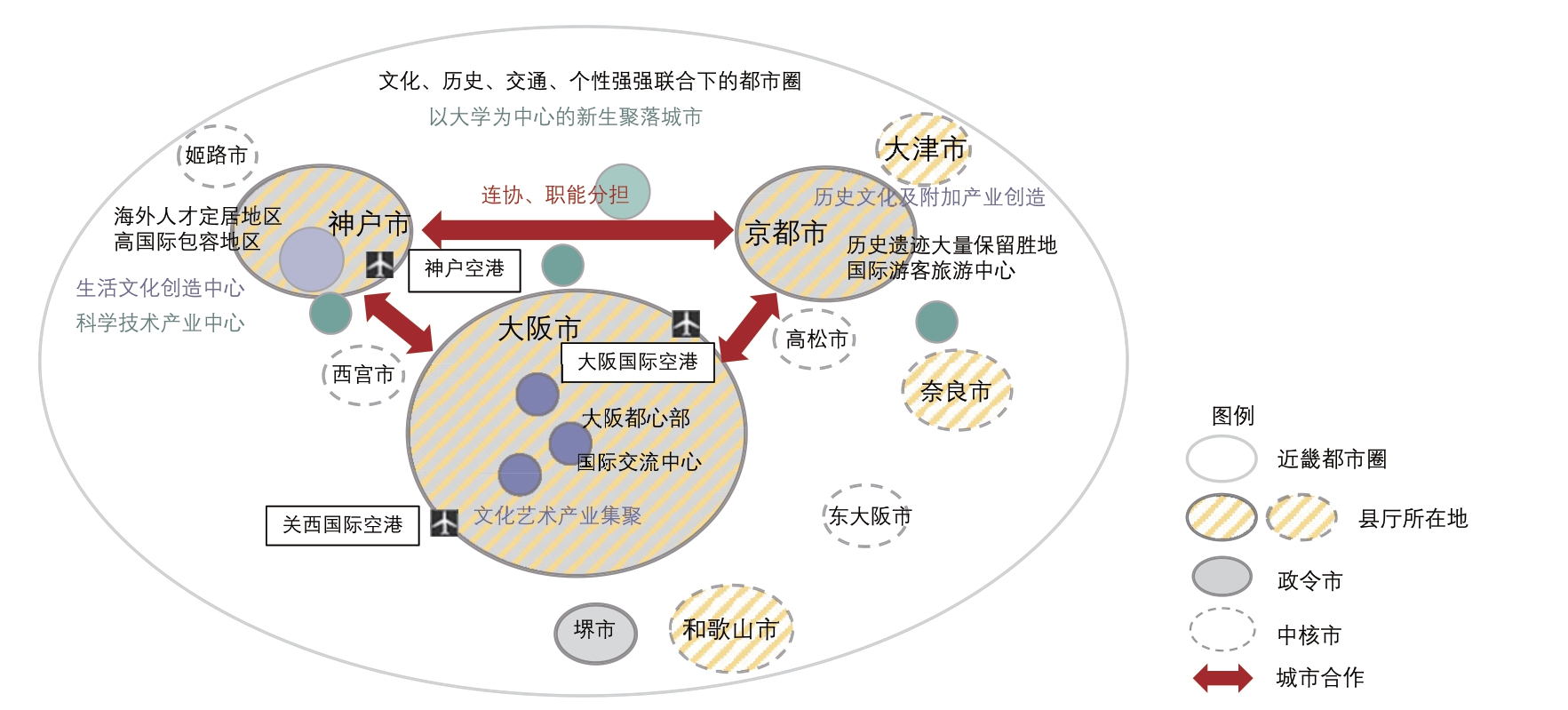

3.3 日本近畿都市圈:京都—大阪通过文化同城和职能互补实现合作共赢

在全球化进程中,文化影响力成为全球竞争的核心要素。京都和大阪通过文化同城和职能互补实现合作共赢,也是一种较为成功的同城化路径。

作为日本的千年古都,京都拥有悠久的历史文化和丰厚的历史积淀,是日本的“精神文化首都”;大阪因战火保留遗产较少,但拥有优越完善的会展设施和便捷的交通基础,在与亚洲乃至世界对话的过程中扮演着举足轻重的角色。由于地理因素限制,京阪双城发展空间有限。1980 年京阪首次提出“双城合作”(双城連携),共建西日本文化、教育、经济中心。此后,两市通过文旅产教联合,一方面挖掘京都厚重的历史文旅价值,另一方面发挥大阪国际文化交汇平台价值,联合打造古今融合的国际都市。进入21 世纪后,日本又推出“观光立国计划”(観光立国計画),成立了关西国际战略综合特区,主要通过提升产业国际竞争力来推动经济和社会活力的可持续发展。

除了合理的规划引导,地方政府还积极邀请“关西文化科学城市振兴协会”(関西文化学術研究都市促進会)等民间非营利组织参与都市发展的策划,增加公众参与度的同时获得了更多社会力量支持。京阪两市虽然发展阶段和文化底蕴不同,但是通过挖掘各自优势,形成了职能互补、相互带动、“1+1 >2”的双城合作典范。随着京阪文化同城的发展,日本关西国际会议的举办中心也有逐渐向京都转移的态势。根据日本政府观光局的统计[31],近些年学术交流类的国际会议开始向京都倾斜,京都则逐渐承接大阪的外溢资源,融入日本国际文化交往的核心圈层(图5)。

图5 日本近畿都市圈城市联合分工关系

4 同城化战略实施的主要方向和建议

基于同城化战略实施的空间治理困境和国际实践经验,笔者认为,同城化战略实施需要重点思考三个问题:(1)如何凝聚共识,重组临界地区物理空间,引导战略资源投放和制度创新?(2)如何提升合作动力,构建利益补偿、利益共享等激励机制?(3)如何找到城市合作的“最大公约数”,谋划可以真正落地实施的同城化专项行动?

4.1 紧扣权力逻辑,破除物理边界消解屏蔽

如何破解物理边界的屏蔽效应是同城化战略思考的首要问题,可以通过尺度重组打造权力下放的空间载体(争取更大的话语权和影响力),引导资本投入、要素投入和制度创新。一是在临界地区共建同城化示范区。通过划定一定范围,消除制度障碍,申请试点特殊政策,形成区域协调发展的新的增长极,如广佛共建高质量发展融合试验区强调产业与创新、生态的结合,长三角生态绿色一体化发展示范区强调把生态治理、文化基因融入城市建设等新发展路径的探索。二是在“弱势”地区寻找机会,形成叠加双方优势的紧密合作区,如近年来东莞对接深圳科创资源发展的松山湖地区,佛山对接广州发展的千灯湖金融高新区,以及横琴粤澳深度合作区、深汕特别合作区等飞地型经济合作区均为此模式。三是共建走廊加强物理边界的空间缝合。可依托高等级交通构建“复合廊道+空间节点”的结构,吸引要素聚集促进同城城市差异化协同发展,如广深科技创新走廊、长三角G60 科创走廊等。

4.2 紧跟资本逻辑,激励机制要有创新突破

同城化是区域一体化发展到一定阶段后的自然产物,但本质上是市场导向下利益驱动与利益再平衡的过程,需要在改革集成、资金投入、项目安排、资源配置等方面形成合力。激励机制是同城化重要的催化剂,包括政治激励(政治考核)和经济激励等,其中政策争取、利益共享和利益补偿是关键。激励机制的构建需要重点解决以下三个问题:一是多个行为主体发展目标选择的调适,通过行政约束和合作机制厘清个体利益与共同利益的矛盾冲突点,在保障整体效益最大化的同时兼顾不同群体的合理诉求和权利。二是如何消除障碍,协调多主体目标,建立统一规划、实施和考核的规划管理体制。三是如何叠加优势资源,融合相邻城市的人才、服务、产业、土地、环境等优势资源,发挥集聚的效应,从而提升区域的整体竞争力、辐射力和扩散力。

4.3 紧贴社会逻辑,寻求城市合作共振锚点

从空间治理角度来看,同城合作最重要的是统筹生态、交通、产业、创新、文旅等资源要素,找到城市共振的“最大公约数”,让公众在同城化发展中真正受益。在国家提升治理能力的背景下,同城化战略的高质量推进本身也是城市治理能力提升的体现,要聚焦以人民为中心的内核,以公众的现实需求为基础,推动政府、社会和市场多元主体广泛参与,共同构建同城化治理新体系。需要说明的是,同城化发展有着自身的规律性和阶段性特征,要在区域整体发展目标架构下,遵循先易后难、循序渐进、分阶段建设的发展路径,谋划可以落地实施的同城化专项行动。可通过交通、产业、生态、设施协同,探索跨区域公服项目财政结转机制等,凝聚将“以邻为壑”转为“以邻为伴”的民众共识,降低同城制度和管理成本,全面提升同城化精神层面的社会效益和心理认同等。

5 结语

同城化作为城市群发展到后期区域合作的高级形态,是降低城市行政壁垒、提升城市区域竞争力的战略选择,包含权力逻辑、资本逻辑和社会逻辑交织融合的过程。在区域规划转型的背景下,同城化规划需要改变单一的自上而下的政策传导思维,遵循空间正义与多元化价值取向,强化空间治理和社会目标的实现。本文基于长三角、珠三角和京都—大阪等实践经验,以“资本逻辑、权力逻辑、社会逻辑”为同城化空间协同治理的切入点,提出了新时期我国同城化战略实施的主要方向和建议。总而言之,同城化作为一种新的跨区域发展形式,应因地制宜、因城施策,不可局限于任何单一的协同发展模式和任何单一维度的协同合作。同时可以预见,随着区域政策精准度和合作机制的不断提高,我国的区域一体化发展必将迈向一个新的阶段,同城化研究的重要性也将不断提高,未来还需要进行持续的理论创新和探索。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

[1] 国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见[EB/OL].(2019-02-21)[2023-03-08].http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/21/content_5367465.htm.

[2] BUURSINK J.Becoming twin citizens in Minneapolis and St.Paul: a case of territorial integration[M]// DAVIES R J,ed.Contemporary city structuring.Cape Town: Society of South African Geographers (IGU Proceedings),1996:120-133.

[3] PERKMANN M.Cross-border regions in Europe: significance and drivers of regional cross-border co-operation[J].Social science electronic publishing,2003,10(2): 153-171.

[4] EHLERS N,BOEKEMA F,BUURSINK J.Bionational cities and their regions: from diverging cases to a common research agenda.introduction[J].Seg technical program expanded abstracts,2002,27(1): 3713.

[5] 廖开怀,符蓝,WERNER B,等.边界融合理论视角下的同城化研究——以广佛为例[J].城市发展研究,2021,28(7): 115-123.

[6] 高秀艳,王海波.大都市经济圈与同城化问题浅析[J].企业经济,2007(8): 89-91.

[7] 邢铭.沈抚同城化建设的若干思考[J].城市规划,2007(10): 52-56.

[8] 王德,宋煜,沈迟,等.同城化发展战略的实施进展回顾[J].城市规划学刊,2009(4): 74-78.

[9] 段德罡,刘亮.同城化空间发展模式研究[J].规划师,2012,28(5): 91-94.

[10] 李郇,谢石营,杜志威,等.从行政区划调整到同城化规划——中国区域管治的转向[J].城市规划,2016,40(11): 72-77,86.

[11] 聂晶鑫,黄亚平.治理导向的同城化战略实施研究[J].现代城市研究,2018(4): 100-106.

[12] 沈丽珍,陈少杰,汪侠.流动空间视角下的同城化地区发展阶段划分与特征[J].地理研究,2021,40(9): 2558-2571.

[13] 王达梅.新型地方政府合作模式研究——以广佛同城化为例[J].城市观察,2011(1): 166-174.

[14] 魏宗财,陈婷婷,甄峰,等.对我国同城化规划实施的思考——以《广佛同城化发展规划》为例[J].城市规划学刊,2014(2): 80-86.

[15] 吴军,叶颖,陈嘉平.尺度重组视角下粤港澳大湾区同城化地区跨界治理机制研究——以广佛同城为例[J].热带地理,2021,41(4): 723-733.

[16] 桑秋,张平宇,罗永峰,等.沈抚同城化的生成机制和对策研究[J].人文地理,2009,24(3): 32-36.

[17] 朱菁,张沛,张中华.国外区域一体化实践对我国区域一体化的启示——以西咸一体化为例[J].现代城市研究,2010,25(10): 60-66,73.

[18] 朱惠斌,李贵才.深港联合跨界合作与同城化协作研究[J].经济地理,2013,33(7): 9-14.

[19] 沈建法.城市跨界发展与融合——港深案例研究[J].城市规划,2013,37(6): 20-25.

[20] 陈永忠.推进成德同城化的理论思路与对策研究[J].决策咨询,2014(1): 1-5.

[21] 曾群华.长株潭一体化进程中的同城化研究[J].求索,2016(2): 128-132.

[22] 马汉武,姚相宜.宁镇扬同城化对南京在长三角城市群的地位的影响[J].城市问题,2017(11): 11-16.

[23] JESSOP B.The rise of governance and the risks of failure: the case of economic development[J].International social science journal,1998,50(155): 29-45.

[24] 陈水生.中国城市公共空间生产的三重逻辑及其平衡[J].学术月刊,2018,50(5): 101-110.

[25] 吴蕊彤,李郇.同城化地区的跨界管治研究——以广州—佛山同城化地区为例[J].现代城市研究,2013,28(2): 87-93.

[26] 张京祥,陈浩,王宇彤.新中国70 年城乡规划思潮的总体演进[J].国际城市规划,2019,34(4): 8-15.DOI: 10.19830/j.upi.2019.262.

[27] 杨舢.“总体性”与“开放性”的延续——再读《空间的生产》导读[J].国际城市规划,2021,36(3): 1-4,22.DOI: 10.19830/j.upi.2021.115.

[28] 谢俊贵,刘丽敏.同城化的社会功能分析及社会规划视点[J].广州大学学报(社会科学版),2009,8(8): 24-28.

[29] DURKHEIM E.De la division du travail social[J].History of economic thought books,2013,30(10): 297-301.

[30] 胡剑双,孙经纬.国家—区域尺度重组视角下的长三角区域治理新框架探析[J].城市规划学刊,2020(5): 55-61.

[31] 日本政府观光局企划总室调查·营销统括小组.日本政府观光局(JNTO)2022 年国际会议统计[EB/OL].(2023-12-18)[2024-09-11].https://mice.jnto.go.jp/document/statistics.html.