法国著名哲学家、社会学家亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)的理论庞杂、深奥难懂,尽管在哲学、社会科学以及城市规划和建筑学等研究中被大量引用,却少见其中指导具体实践的论述。鉴于此,笔者首先讨论和分析列斐伏尔理论在实践中的困境,探讨产生列斐伏尔空间生产理论特定社会情景和空间问题,进而论述1960 年代前后列斐伏尔日常生活批判理论的空间转向,特别是他与情境主义国际(SI: Situationist International)成员康斯坦特(Constant Nieuwenhuys,部分涉及居伊·德波[Guy Debord])的“总体都市主义”(Unitary Urbanism)①还可翻译为“统一都市主义”,或更容易理解的“整体的城市生活方式”。理论关联。在与情境主义国际成员之间的相互作用中,列斐伏尔一定程度上深化了日常生活批判的空间转向和理论建构。笔者进一步探讨从理论到空间实践的一条路径,即从列斐伏尔、康斯坦特到凡·艾克的理论发展过程中被忽视的线索,这一线索为今天的空间实践提供了重要的指导意义和价值。

1 理论应用困境:批判性与社会情境的缺失

纳萨尼·科尔曼(Nathaniel Coleman)在《建筑师的列斐伏尔读本》中提出了一个普遍存在的问题,即列斐伏尔的理论日渐被欧美学界高度关注,但他的社会空间理论、日常生活批判理论等很难对当下的规划师、建筑师等具体空间实践者产生实质性作用。科尔曼认为问题主要在于欧美学界特别是规划与建筑领域在引入列斐伏尔理论时将其概念化和专业化,压缩甚至是阉割了列斐伏尔理论中关于乌托邦和浪漫主义的重要方面,进而失去指引前进的方向的作用[1]。

20 世纪下半叶以来,随着城市与社会问题的复杂化,空间理论陷入深层困境,主要体现在不能从内部“翻新”自己,不能从旧有的内部理论中产生新理论范式,进而沦为资本积累和国家统治的工具。如果不能从本体中跳脱出来反观自身,批判性地认识学科与社会之间的关系,就不能从工具属性中解脱出来,只能成为资本主义重复性生产的一部分。列斐伏尔理论“热”的原因在于资本主义社会矛盾尖锐化和激化下的理论需求,其中都市革命、空间生产、日常生活批判等相关理论提供了指导实践可能的方向。但要理解列斐伏尔的理论,特别是空间生产理论,需要回到理论产生的具体社会情境和危机中。

到了1970 年代,二战结束后大规模快速生产遇到阻滞,市场严重萎缩,资本积累出现了前所未有的危机。产生的结果是,一方面是需要持续的资本生产与再生产,加大“欲望的生产”,技术和管理的创新,市场的深挖和细分,因此符号和意义的生产以及危机的空间扩散成为这一时期的普遍特点;另一方面是生产方式由大规模流水线生产、“福特主义”式的生产,转向小规模灵活积累、订单式的生产,进而产生了更多中小公司或机构来承接灵活分工。社会组织机构改变使得其对生产体系中劳动力的要求发生了变化,知识和技术的迭代和更新加快。在意识层面,西方社会一方面树立勤奋、高效率和灵活就业的劳动观(同时“去福利”成为正面话语),另一方面鼓励“尽情消费观”和“贷款消费观”。从1970 年代开始,西欧社会变化加速,社会不安定状况增加,日常生活状态改变了。

2 列斐伏尔的城市规划活动:具体经验中的理论深化

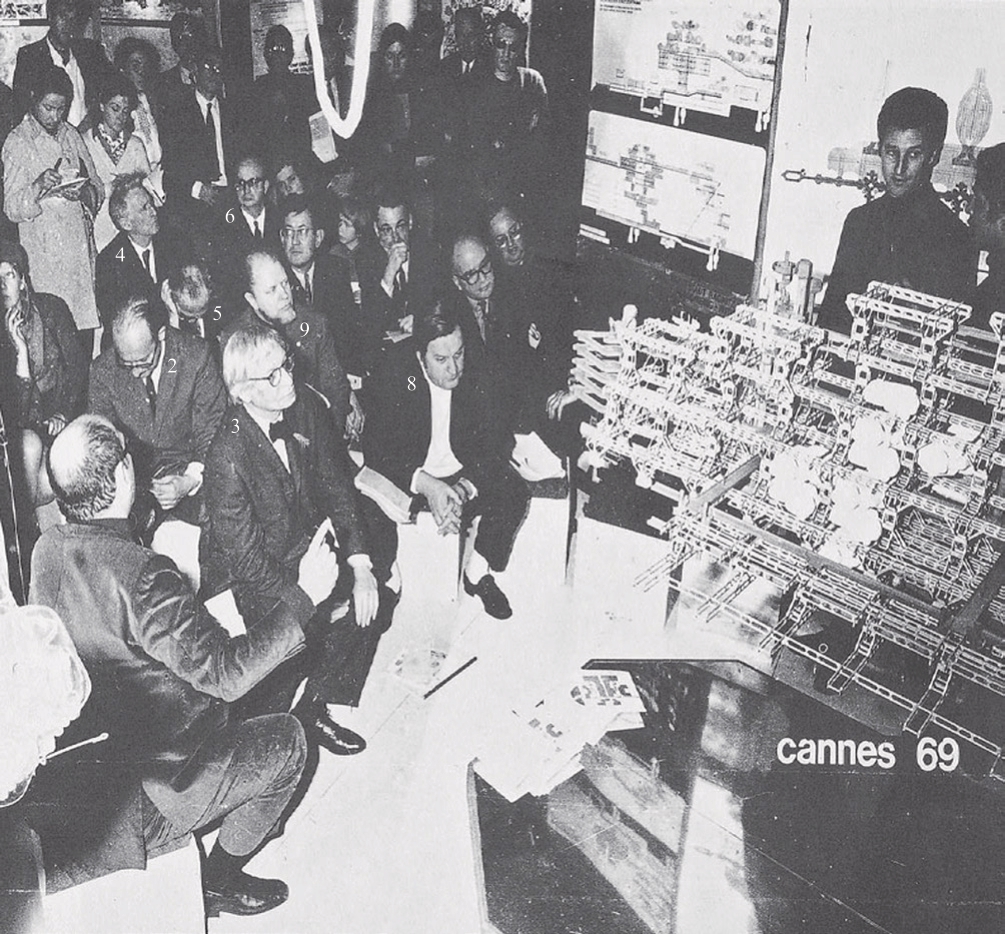

1970 年,列斐伏尔和多位社会学家、政治学者、建筑师、城市规划师等共同创办了规划、建筑和城市化领域的批判性和国际性杂志《空间与社会》(Espaces et Sociétés)。列斐伏尔关于空间生产的思考,与这个杂志内含的社会关系和具体内容有着紧密关系。除了参与《空间与社会》杂志的活动,20 世纪六七十年代列斐伏尔多次参加城市规划方案讨论,以及各种建筑方案的评审会(图1)。对具体实践和方案的研究、研讨工作,以及与规划师、建筑师的往来,使他对城市规划和建筑设计中存在的问题有着深刻的体会。《对空间政治的反思》一文产生于列斐伏尔在巴黎城市规划研究所的演讲。《“后技术”社会机制》是列斐伏尔1972 年在纽约现代艺术博物馆举行的专题讨论的发言,文章的核心主题是“空间、空间的生产与空间政治经济学”。他还和同事一起对法国南部莫伦克斯(Mourenx)现代建成区的空间与社会结构展开了深入研究。1973 年在马里奥·加维利亚(Mario Gaviria)的邀约下,列斐伏尔撰写了《走向愉悦的建筑》(Toward an Architecture of Enjoyment)。1980 年列斐伏尔多次参加巴黎重大公共项目中央市场(Les Halles)交通枢纽地区的规划讨论(图2)。基于广泛的参与经验,列斐伏尔批判城市规划师、建筑师把空间作为一种中性的,没有政治意图、经济倾向或社会意涵的对象。通过对变化中的具体社会生活的研究,他指出:“对日常生活的研究,促使我对建筑学、居住条件、街道、旅程、旅费、空间和社会年代、技术和工艺学、信息学等也发生了强烈的兴趣。”[2]

图1 1969 年列斐伏尔参加方案评审会

资料来源:参考文献[3]

图2 1980 年巴黎中央市场建筑竞赛评审中菲利普·约翰逊(右三戴眼镜者)与列斐伏尔(左四白发者)对话

资料来源:参考文献[3]

列斐伏尔的理论贡献之一是将空间纳入资本积累的要素。即把空间的分析置放在具体社会生活的进程中,空间既是经济的、政治的、也是社会的,而不是仅作为抽象的概念,与日常生活的状态结合起来,与人的解放的可能性结合起来。之后列斐伏尔进一步发展,把时间与空间结合并纳入资本积累进程,这是他晚年关于社会生活节奏研究的重要内容。《日常生活批判》(第三卷)出版后,列斐伏尔在接受法国《世界报》记者的访谈中谈到后续计划:“围绕着时间问题,就像围绕着社会空间问题一样,存在着一场重大的忽隐忽现的斗争……我打算勾勒出这种分析的轮廓……它不仅研究生命的节奏,而且研究语言的节奏、思想的节奏,以及音乐和城市的节奏。”[2]

列斐伏尔提出空间生产的议题,是针对当时社会生产具体问题的结果。战后西欧社会急需大规模重建,城市规划和建筑学成为推进城市建设、快速生产的“中性”工具,一种无政治争议、无价值争议的生产工具(在当时未被意识到的一种政治上的天真)。它预设一种或多种理想生活的城市空间、建筑空间模式,按照理想蓝图推进城市和建筑的建设;它信奉从启蒙运动以来的进步观、理性观,在国家大规模强有力介入社会的状况下,想象了一个真心诚意的“美丽新世界”。

但这个“美丽新世界”的幻象在1970 年代开始破灭。经过近二三十年的高速发展,社会阶层之间严重分异,开始出现局部高度繁荣和大部分地区经济日渐萧条并置的状况,生活普遍变得日益艰难,人们尤其是大量社会中下层人群进入都市的权利被阻碍或拒绝了①列斐伏尔在1967 年出版了《进入都市的权利》一书,指出新时期的根本矛盾的发生转变,都市成为矛盾发生的最主要场域,同时也是各种资源汇聚的地方。人民要有能够进入都市的权利,能够享有都市的各种公共服务,但在当时,大量社会中下层人群被普遍驱逐出城市,也就是后来欧美学界所称的“绅士化”过程。。1968 年巴黎第十大学爆发的“五月风暴”运动正是社会进程中各种纠缠、不可调和的尖锐矛盾爆发的结果,当时在该大学任教的列斐伏尔据说是“五月风暴”运动中的“教父”[4]。在社会共识分崩离析的状况下,空间不再是客观存在,不再仅是一个之前理解的“物”的存在;城市规划、建筑学再也不是纯粹的工具,而是与国家权力的合法性、与资本积累、与地方社会生活的紧密关联。面对这一状况,作为一位理论积累深厚和对社会变化有敏感认知的学者,一位被曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)认为的对“什么在真实地发生有着一种天才的直觉”[5]的学者,列斐伏尔深化了空间理论和日常生活的批判性研究。

3 列斐伏尔与康斯坦特:社会危机中的总体都市主义

列斐伏尔的空间生产理论一方面与西欧社会(尤其是以巴黎为中心的法国社会)快速的城市化和日渐深重的社会危机有关,另一方面很大程度上与他和情境主义国际(SI)成员的交往有关。根据1983 年列斐伏尔受杰姆逊邀请到加州大学圣克鲁兹分校时受访的回忆(尽管里面有不少记忆错误),他与情境主义国际主要的交往时间是1957—1961 年②从德波的信件库中看,很可能列斐伏尔的这个回忆时间提前了。。这个时期是情境主义国际的批判理论生产最富有成果、人员也最多的阶段,同时也是康斯坦特与居依·德波等频繁交往(图3)且将总体都市主义作为集体行动的共同认识时期。列斐伏尔的日常生活批判理论和异化理论一定程度上影响了情境主义国际部分成员,康斯坦特的总体都市主义理论反过来也影响了列斐伏尔的空间生产理论。

图3 1959 年情境主义国际成员在慕尼黑会议的合影

注:立者右二是康斯坦特,坐者右一是居依·德波。

资料来源:http://www.notbored.org/group-shots.html

建筑评论家艾伦·科洪(Alan Colquhoun)说,情境主义国际“一个引人注目的特点,就是他们强有力的理论著述……尤其是吕西安·戈德曼与亨利·列斐伏尔的思想,毫无疑问地影响这一运动的理论家们”[6]221。这里面谈到情境主义国际的理论家,最主要的是康斯坦特与德波。在列斐伏尔日常生活批判理论的影响下,他们提出总体都市主义理念,批判现代城市规划分裂空间的逻辑以及消费主义对日常生活的占据;强调和颂扬人类的自发性,通过各种方式从日常生活中发现新的可能,以自由和游戏为中心,颠覆现实的平庸,创造出改变日常的各种“情境”③虽然有总体相近的认识,但在具体的路径上康斯坦特与德波很快发生分裂。康斯坦特提出的“新巴比伦”方案可以说是一种乌托邦的想象、“方向”和“战略”,德波则更加现实,想要改变当下的城市与社会,后者提出的都市“漂移”“异轨”“构境”等更大程度上是一种“战术”。“战略”与“战术”是不同层面的差异,这导致康斯坦特在3 年后(1960 年)就与德波主导的情境主义国际分裂——康斯坦特用近20 年的时间独立发展和改进“新巴比伦”方案;德波则批评“新巴比伦”方案是粗暴、技术和视觉美学的。。

3.1 “一定数量的青年知识分子兴趣盎然地、带着热情地读过了这本书”

列斐伏尔说“如果没有生产出适合的空间,这些言说没有什么意义……要改变生活……我们必须首先改变空间。”[7]59。二战后,列斐伏尔认识到资本主义生产方式的微妙变化(一种对社会变化的机警感知和敏锐的理论嗅觉),在外部殖民已经成为历史的情况下,把日常生活领域转变成为资本主义续存的新殖民地和重要领域。日常生活的危机加重了,人在日常生活中深度异化了。1947 年出版的《日常生活批判(第一卷)》把资本主义在一般生产领域的危机分析向日常生活领域的危机分析延伸和拓展。

《日常生活批判(第一卷)》影响了包括在1948 年成立的CoBrA,一个由哥本哈根、布鲁塞尔和阿姆斯特丹等城市的青年人组成的先锋性艺术团体,阿斯格·尤恩(Asger Jorn)、康斯坦特和凡·艾克是其中的核心成员。二战后的西欧艺术状态一方面在相当程度上承接了战前的超现实主义、立体主义、达达主义等,另一方面经历了战争的残酷和战后的大规模建设,迫切需要寻找新的理论路径和实践领域——CoBrA 是众多实验性小团体中的一个,他们强调直接和自发的表达方式。受列斐伏尔的影响,CoBrA 十分强调日常生活经验(及其批判)对于艺术创作的重要性。

1947 年列斐伏尔在《日常生活批判(第一卷)》中揭示了资本主义对于日常生活领域的占领,提出抵抗和斗争域转变的观点,但并没有受到正统马克思主义者的关注(后者认为阶级斗争仍然在生产领域)。为重申自己的观点,列斐伏尔在1956 年在《日常生活批判(第一卷)》(第二版)中撰写了一个超长序言(几乎可以单独成册发行),其中谈道:“这些年以来,一定数量的青年知识分子兴趣盎然地、带着热情地读过了这本书。他们的赞赏消除了作者因为本书遭受冷遇而淤积在心中的那种苦涩感。”[8]5——其中“青年知识分子”很大一部分是CoBrA 成员,包括康斯坦特。列斐伏尔在后来的多本书中,多次提到和欣赏康斯坦特的“新巴比伦”(New Babylon)方案。康斯坦特本身是艺术家、画家,在CoBrA 成员、建筑师凡·艾克的帮助下,开始学习建筑,通过模型、拼贴画、绘画、文字等来表达空间构想和理念。

3.2 “有意识地构建嬉戏环境实践的统一理论”:康斯坦特的总体都市主义①下引的康斯坦特与德波的文章,标注来自由马克·威格利(Mark Wigley)编辑的《康斯坦丁的新巴比伦——欲望的超级建筑》(Constant’s New Babylon: The Hyper-architecture of Desire)一书,但更直接和丰富的网络材料包括文章、照片、通信记录等,详见http://www.notbored.org,以及https://stichtingconstant.nl。

1952 年康斯坦特与凡·艾克合作发表的《空间色彩主义》(Spatial Colorism)是一篇标识性文章,揭开了他的“总体化/一体化”(unity)概念的发端。康斯坦特强调,色彩和建筑的空间形式一样重要,对于色彩的忽视,排除了形式和色彩的统一。他批评把颜色作为空间装饰的目的,强调空间形式与空间色彩相互关联形成不可分割的统一体——“颜色不过是形式的颜色,形式不过是颜色的形式。”(Color is nothing but the color of the form and form is nothing but the form of the color.)“总体化”是康斯坦特讨论色彩与形式、画家与建筑师关系的关键词。这种两者的一体化作为一种全新的艺术,空间色彩主义(Spatial Colorism),它的创造力远远超过两者的简单相加[9]。

1958 年康斯坦特加入情境主义国际,与德波共同撰写了《阿姆斯特丹宣言》(下称《宣言》)[9]。《宣言》高度强调总体和集体(unitary and collective)的创造力。德波和康斯坦特说,国际情境主义的最低计划是发展完全、完整的环境(complete environments)②康斯坦特在1959 年12 月的《慕尼黑会议就职报告》中谈到这一部分用的是“the experimentation with complete decors”,可大致翻译为“对于整体布局的经验”。,转变发展到“总体都市主义”,它具有物的属性,也更具社会的属性,是两者的融合和统一,并研究行为与城市环境之间的关系和模式。《宣言》中明确提出总体都市主义的概念,“一种复杂的、持续的活动,根据各个领域最先进的概念有意识地再现人类的环境”[9],总体都市主义不是之前任何一种美学的考虑,而是一种新型的集体创造力的成果。或者说,集体创造力是总体都市主义的前提条件,没有集体的创造力就没有总体都市主义。然而这样的阐述仍然较为抽象,德波和康斯坦特进一步说,“住房、交通和娱乐问题的解决方案只能从社会、心理和艺术角度来设想,这些角度结合在日常生活层面的综合假设中。”[9]为了达到这一目的,创造有利于这种发展的环境氛围(ambiances)是情境主义者当务之急的工作。什么是情境的建构?德波和康斯坦特说,情境的建构一种精神和认知上的进步(edification),是在短暂的微观氛围的熏陶中,存在于几个人生活中游戏事件的特别时刻中获得的启迪。也就是说,情境是一种瞬时状态,是一种与环境氛围互动过程中的领会和“顿悟”③“情境”是情境主义国际的一个重要理论概念,与列斐伏尔提出的“契机”有某种相似性但有更大的差异。列斐伏尔的“契机”在更大层面上思考,是某一尖锐社会危机爆发的时刻。。

德波在1959 年1 月发表了《康斯坦特与总体都市主义的道路》[9],是一篇进行历史回溯总结和具有批判意识的文章,同时从一个角度诠释了康斯坦特的总体都市主义理论。德波提出社会危机的总体性,具体而言,即社会生产关系不适应生产力发展带来的普遍问题,体现在文化、政治和经济各个方面。他认为只有从这一角度分析,当代的各种活动才有可能得以理解。德波认为,必须对最广泛、普遍的实践有惊异(astonishment)的认识(即从平凡的日常实践中产生非凡的认知),看它们是如何融合在一起形成既定生活方式的一般意义(很显然这也是列斐伏尔在《日常生活批判》中提出的观点),进而必须建构情境来抵抗分裂。

德波认为康斯坦特的观点与实践是实验概念(experimental conception)的进步,走向集体的创造、走向新的文化干预模式,走向整个物质环境不间断的和有意识到转变。它必然带来冲突,德波引用康斯坦特的文字“自由只出现在创造或超过冲突之中——这些在中心都有着共同的目标——实现生活(fulfillment of life)。”[9]德波认为应该充分利用新时代的各种工具和发明来改变这一状态,“技术进步现在正达到一个新的决定性转折点”,且“如果没有现代工具来维持日常生活,就没有时间的自由。这些工具的使用将标志着乌托邦的革命艺术向实验性的革命艺术的飞跃。”[9]德波强调与过去一切的分裂但并不分离,因为旧的存在构建着新的发展,用康斯坦特的话说是“敌人让我们意识到我们的力量和弱点”,因此需要在矛盾冲突中实现自由、实现生活。

1959 年底康斯坦特阐述了该理论的核心内容,他断言:“传统艺术形式的消失和日益推进的社会生活组织导致日常生活中越来越缺乏嬉戏的可能性。对这种状态的拒绝不仅促使我们寻找新的游戏条件,而且迫使我们重新考虑每一个文化问题,以便最终得出一个关于有意识地构建嬉戏环境实践的统一理论。”[9]他谈道,区别于现代主义的城市规划,新的城市规划需要众多领域,特别在诗歌和戏剧,以及造型艺术和建筑、城市规划和社会学领域中找到第一批推动者,而最后需要每个活着的人的共同努力。为了达到这一目标,需要对预见问题长期持续研究和提出各种可能的解决方案。康斯坦特进而对建筑和建筑师提出了尖锐的批判:“建筑师和我们企业的其他工人一样,发现自己面临着改变职业的必要性:他将不再仅仅建造形式,而是建造完整的环境。今天的建筑之所以如此令人愤怒(infuriating),是因为它主要对形式的关注。建筑的问题不再是功能和表达之间的对立;这个问题已经被废除了(superseded)。在所有现有形式的使用中,在新形式的创造中,建筑师最关心的应该是这一切对居民的行为和存在的影响。因此,所有的建筑都将成为一个更广泛、更完整的活动的一部分。”[9]

康斯坦特的总体都市主义理论强调在超越专业分异基础上的空间的社会生产,高度关注空间中的社会活动与人的状态。在列斐伏尔1966—1974 年出版的多部与城市和空间相关的论著中可以看到许多与康斯坦特相关和相近的论述。他们均强调去异化、去专业化、集体行动和日常生活的主体实现,强调空间与人的相互作用。然而作为一段有争议的学术史,难以厘清是谁在哪些理论细节上影响了谁(可见列斐伏尔在1983 年访谈中的辩解)。1960 年代康斯坦特、德波等国际情境主义成员发展的总体都市主义理论,一定程度上映射在1970 年代列斐伏尔的空间生产理论之中,但后者更加全面和完整。

3.3 游戏、空间与人的存在:从列斐伏尔、康斯坦特到凡·艾克

日常生活批判理论和空间理论是对处在危机中的现实社会的问题剖析和可能的探索。从列斐伏尔、康斯坦特到凡·艾克,一定程度上提供了一条可见的、从批判理论到空间实践的线索。如前述,他们共同的特点是反对异化,强调空间的整体性以及与人的相互作用,强调人的自主性和自发性;他们的差异在于一端是理论的高度抽象和思辨(列斐伏尔),一端是促进人的自觉和探索的具体空间实践(凡·艾克),而康斯坦特正处在两者之间。

列斐伏尔高度强调总体性,强调抵抗工业化带来对空间和社会的分割(在知识与具体生活层面造成理解总体性的匮乏);强调超越空间的中性存在观,理解空间的关系性存在和集体愉悦;强调对于生产的超越,对于日常生活的批判,在平凡中发现非凡,通过非凡来批判平凡,进而改变空间和改变生活,达到人本身的实现。这些观念也是康斯坦特“总体都市主义”理论的核心内容。但人类的未来走向什么地方?康斯坦特受约翰·赫伊津哈(Johan Huizinga)提出的“游牧生活”和“游戏的人”理念影响[10],在他的新巴比伦方案中对以上理念进行了具体化发展。但新巴比伦方案与其说是空间或建筑方案,不如说是一个人类存在方式的空间构想,也是乌托邦的想象。可以说,它是列斐伏尔的日常生活批判理论叠加赫伊津哈的“游戏的人”(homo ludens)理念以及康斯坦特的理解和空间构想的产物。它首先强调产权的集体所有,从这一点上,特别应该指出的是,新巴比伦方案首先是一个社会主义社会的想象方案,而不是基于产权私有的资本主义社会的方案,它是基于物资巨大丰富情形下的空间方案。康斯坦特认为,生产的自动化将把人从生产领域中解放出来,游戏社会或“嬉戏社会”将替代生产性社会,被固定地点的生活、久坐的生活不再是支配性的生活方式,进而根据意愿的流动和“游牧”生活成为可能,游戏的人将替代工作的人(homo fabar),人在根据自身意愿的行动和创造性中实现自身。康斯坦特想要“另一种生活、另一种城市”。他说,在快速的城市建设中建造了大量的钢筋混凝土墓地(指钢筋混凝土房屋),生活在其中的无数人群注定会“死于无聊”。康斯坦特意识到技术发展、城市和生活方式之间的复杂关系,认为当时正处在发明新技术的时期,需要检讨现有城市建成环境问题、潜质,并探讨未来城市的可能。康斯坦特拒绝“向后看”,强调新技术新发明的应用才能构想一种未来的生活方式——一种柔性的、灵活的建设,能够响应变化和动态的生活概念的建设,“创造与我们不断变化的行为方式直接相关的环境。”[9]他认为的城市生活方式是社会的,是反对现代主义的规划布局,反对现代建成环境对人的隔离,反对降低人们之间交往和共同行动的可能性。

康斯坦特提出一种在现有城镇上盖有新建设的方案(也就是新巴比伦方案的基本概念),试图来解决现代城市交通与孤立的建筑隔离人群交流的问题,它是一个与地面分离的连续的空间建造(a continuous spatial construction)——城市由大量不同的可以穿越的空间组成,相互联系形成了一个复杂和巨大的空间。康斯坦特认为,核心的部分在于,大规模的生产自动化将减少劳作时间,同时产生对休闲的需求,以及行为、活动的多样性。他提出,“这将必然导致一种具有最大空间的集体栖息地的新概念。”[9]康斯坦特进一步阐释了这一新概念城市的可能形态,事实上是新巴比伦方案的基本要素,也就是在超级支撑结构上的连续体,它们不断延伸扩展,各种不同功能的、轻盈的建筑、装置依附(或悬挂)其上。这个某种程度上是悬浮在旧城镇上空的超级空间,是一种在物质巨大丰富条件下,在机器完全替代人的生产的条件下,自由移动、游戏、集体互动、自主创造的空间,有各种不同标高的平台供人们偶遇和交流,同时利用不断发展的技术,专业者可以调控人所需要的环境(是艺术家、建筑师、工程师的共同任务)。康斯坦特说,“他们将成为专业的情境主义者”。康斯坦特坚信,随着支配整个人类的不满情绪增长到一定程度时,这个针对人类未来存在状态的方案将会执行和实现,“这将有助于实现更丰富、更充实的生活”(contribute to the realization of a richer and more fulfilled life)[9]。

基于这些社会构想,康斯坦特用各种表现方式发展出一系列空间形构。新巴比伦方案的基本空间构成是康斯坦特称为“区段”(sector)的巨构物,它悬空于地面,根据需要连绵生长和连接。“区段”有不同的功能,由使用者需要定义和行动改变;对于各“区段”,康斯坦特则通过大量模型、绘画草图、嵌入式照片、文字等来表述。康斯坦特将这一构想落实到了欧洲的各个城市中,如阿姆斯特丹、海牙、巴黎等。希尔德·海嫩(Hilde Heynen)在《建筑与现代性批判》中对新巴比伦的研究中谈道,康斯坦特“毫不含糊地声称,他将新巴比伦计划视为列斐伏尔‘都市中的权利’的实践。在杜撰这一表述时,列斐伏尔并非指一种确切的城市物质环境,而更多指一种关联到自由、复杂性以及无限可能性的都市基调的在场。”[11]236 这一表述值得辨析。列斐伏尔认为都市集中性是现代社会的发展趋势,进入都市于是成为一种值得也需要为之抗争的权利(right);“进入都市”是一个抽象的概念,在都市中获得实现集体与个体自由的日常生活是具体层面的需要。列斐伏尔关切的是当下与不远的将来的人类可能;康斯坦特则是基于技术的发展和物资的巨大丰富来构想一种更加自由、游牧,也是游戏的人生状态和空间形式。他们的共同之处是指向生活的愉悦、日常生活的实现和人的自由。

康斯坦特的新巴比伦方案是未来的乌托邦想象。按照康斯坦特的理念,它是个方向,需要在未来的某个时刻实现。如何将这些理念部分转化为当下现实的空间实践?建筑师凡·艾克,把“总体都市主义”“游戏”“自发性”等观念转换为具体的建筑设计。科尔曼谈道,“凡·艾克的建筑人类学方法和他的相对论概念与列斐伏尔的方法论相似,尤其是在如何扩展有限的建筑研究和实践视野方面。凡·艾克赋予社会维度和日常生活的中心重要性,他看重作为地点(loci)的潜力和限制可能性的条件,将他与列斐伏尔联系起来……凡·艾克的建筑,而不是康斯坦特的‘新巴比伦’方案,对列斐伏尔对空间、时间和城市的思考提出明确应对。列斐伏尔的著作和凡·艾克的建筑(和理论)仍然内含有对建筑和城市发展具有深远意义。”[1]6-7

凡·艾克在CorBrA 时期(1948—1951 年)开始与康斯坦特有密切往来,其间在阿姆斯特丹设计了大量的儿童游戏场,希望通过游戏场作为公共空间来连接被切割的城市空间,促进人之间的交往和改变日常生活。之后他积极参与国际现代建筑协会(CIAM: Congrès International d›Architecture Modern)的工作,与史密森夫妇等人同是十次小组(TEAM 10)的核心成员(1953 年),有阿姆斯特丹孤儿院等重要作品,之后影响了与其共事的赫兹伯格(Herman Hertzberger)等人。与现代主义建筑或空间中的功能分区明确、路径清晰不同,凡·艾克强调“在空间中迷失”的价值(这一点与康斯坦特的“游牧的人”“游戏的人”理念紧密相关),强调空间与人的相互作用和人在空间中的自主发现的价值。艾伦·科洪在评述赫兹伯格的比希尔中心(Centraal Beheer)①该建筑的特殊性在于相对的模糊性和游戏性。中谈道,存在着两种现代建筑设计的方法,一种是“位于中央控制之下的按层次安排的相对独立的细胞单元所组成。这是被柯布西埃所使用的方法”,另一种方法是“将街区看作一些相对小的局部经过自我调节聚合而成,任何集中控制都被减化到最小程度。”[6]89 科洪进一步谈到持有后一种办法的人拒绝前一种办法的功能决定论和形式唯意志论的立场——他们强调使用者在建筑使用中扮演了活跃的角色,而建筑只是提供了一个活动的框架,“以便允许使用者选择他自己的行为,使用者的幸福感是他自己自然活动的结果,而不是由建筑师强化给他的任何环境形式。”[6]89 可以说,后一种办法事实上是一种人本的建筑观念,它的现代理论来源和历史过程很大程度上来自列斐伏尔的日常生活批判理论,经由CorBrA 的康斯坦特、凡·艾克影响到十次小组和赫兹伯格等。这是一条长期未受足够重视的现代城市规划与建筑理论线索,对于当代意义重大,仍然需要进一步深入挖掘和探讨。

4 列斐伏尔遗产:对现代城市规划与空间的批判

列斐伏尔很显然很熟悉当时的城市规划与建筑理论、一些知名的城市、建筑理论研究者、规划师和建筑师。他在多篇文章中谈到格罗皮乌斯、汉斯·梅耶、密斯与包豪斯、柯布西埃、赖特、保罗·索拉里(Paolo Soleri)、阿尔多·罗西、康斯坦特、里卡多·波菲尔、马里奥·加维利亚、尤纳·弗里德曼(Yona Friedman)、雅各布什、吉迪恩、布鲁诺·塞维、拉波波特、亚历山大·克里斯托夫等[12]。他总体批判城市规划师、建筑师把感知、经验作为真实,在抽象空间中构想,缺乏对鲜活的社会关系及其内部多种矛盾的关照,反而用工业理性思维来处理城市的复杂性。他说:“无论想与不想,建筑师都是根据财政的制约条件(薪水与酬劳)以及规范和价值从事建筑的,这些规范和价值也就是阶级标准,它导致隔离,甚至当愿望要带来整合与互动时也是如此。一般而论,建筑家被‘商品世界’俘虏……他无意识地让使用服从于交换,并让使用价值服从于交换价值。”[13]102

列斐伏尔说:“我要再次强调,必须颠覆因循守旧的观察事物的方式。战略的可能性实际上与这种颠覆密切相关。”[13]159 也就是说,列斐伏尔提出需要认识论革命。要改变世界改变现状,首先需要发现问题和理解问题的发生机制,这就对认识论提出要求。列斐伏尔认为工业社会带来劳动分工、知识分工和社会的碎片化和异化,用工业社会的分学科方法不能认识正在形成的都市社会,也就不能认识真实;用旧的方法不能看到正在出现的新事物,因此“必须颠覆因循守旧的观察事物的方式”,进而才能去除统治者、强权者建构的意识形态蒙蔽,才能产生对抽象空间的批判性和行动能力,抵抗同质化空间、抽象空间,创造出差异空间、具体空间、以各种不同使用价值为中心的空间。

1970 年列斐伏尔提出,在“都市社会”形成的进程中,要认识正在形成的都市社会,就要建构总体性的可能,去碎片化、局部化、切割化和抽象化。这意味着,要从具体实践中发现问题;从鲜活的世界中,从社会关系和生产关系中去认知真实,不是通过数据化、实证化的方法和途径,而是结合具体现实的,经由辩证分析、批判认知和否定的方法,在具体与抽象之间往复来回的批判性方法。因此他提出,通向都市社会实践的、作为方法和知识战略的“空间的生产”,“把空间当作一个总体来理解、想象、把握和生产”[13]120-121,用总体的、综合的方式、用都市理性而不是工业理性来认识空间和生产新空间。他在多处提出,“空间的生产”不再是空间内的物品、商品的生产,而是空间本身的生产,如学校、公园等空间公共品以及地铁站、航空港流动性节点的分布差异都将带来日常生活的变化,不仅仅是物质空间的变化,更是社会空间和社会时间的变化;由于这样的变化,现代经济的规划倾向于成为空间的规划。由此,空间高度汇聚矛盾,成为国家和企业(联合)争夺的、硝烟四起的领地。面对一个已经和马克思时代不同的社会,他说,如果社会革命不能实现它的目标,“就只能把改造日常生活作为革命目标。”[14]674在抽象和具体的辩证关系中,列斐伏尔强调创新性、批判性的具体改变,而不仅在抽象的一端。

列斐伏尔曾经质疑:“只研究社会关系而不靠考虑地点(它充斥着这些社会关系)以及形态学(物质的),难道我们不是在冒着运用一种纯粹的唯心主义方法的危险吗?”[13]115 对于城市规划与建筑学而言,列斐伏尔遗产的意义在于它启发了认识论和方法论,打开了可能、批判性的实践空间。不拒绝马克思主义关于生产力、生产关系和上层建筑的分析,列斐伏尔打破了空间的二元认识论,将社会空间的生产置于理论分析和可能的创新性实践的核心;而拒绝工业理性带来的分科化、碎片化认识。他认为一个新型的社会形态“都市社会”正在出现,空间主导的生产方式不再是空间内部事物的生产(in),而是空间的本身总体的生产(of);需要用都市理性的总体、综合的认识论来认识真实,进而超越各种限制,经由创造性实践去消除异化。他反对《雅典宪章》提出的僵化空间分隔和过于简单的需求(压缩生活和人性的多样性),他提出如自由、创造、独立、进步、和谐、尊严等的需求,并认为当时的城市并没有创造出一种空间形式能够结构性地回应这些需求;他反对之前的物质规划和(带有国家、私人企业意志的)经济规划,提出日常生活的“空间—时间规划”理论和方法不是用逻辑、实证的方法去认识真实,而是用辩证的方法分析社会实践中的矛盾冲突,在其中找到可能的实践路径,破除重复、同质化空间、抽象空间,生产创新、差异化空间来改变生活;他“赞美自发性”,认为“生命不应该由上而下,不应活得苦楚。日常生活和人性不应是政治、道德、国家和政党的现实化(realization)”[15]。

综观亨利·列斐伏尔的理论,无论是在日常生活批判、空间生产,还是关于异化、都市社会等,一以贯之的是对于总体性的追求,对于人自身实现的追求。他强调人的自发性、游戏和愉悦,强调艺术在人生中的作用。他强调城市与建筑的目的不是交换价值,不是统治的工具,而强调“具体乌托邦”;在《走向愉悦的建筑》一书中,他说“如果建筑设计的远端秩序(国家秩序、各种支配性的经济关系秩序)凌驾于近端秩序之上,建筑自身的美感和愉悦感就会消失”[16]140;他说“具体乌托邦源于对愉悦的追求,它希望构想出一种新的空间。”[16]148

进入21 世纪以来,全球化和信息网络社会加剧的流动性对各种不同尺度地方形成新冲击,各类矛盾日趋尖锐化,全球社会危机此起彼伏。列斐伏尔曾说:“当信息技术把商品推至极致,信息技术完善和完成了商品世界,商品世界再也没有新事物出现了,世界恰恰与之相反,正在缓慢和固执地走向末日。”[14]这是以信息为载体的生产力、生产关系对日常生活空间带来的巨大变化。信息网络社会下,从全球到地区,从城市到乡村,出现了高度不均衡发展、社会严重极化,日常生活被资本积累深度殖民、被“透明化”监控等新的尖锐问题和困境。在这种情况下,基于和发展马克思主义的列斐伏尔日常生活批判理论、空间生产理论、都市社会理论等有十分重要的理论指导意义和价值。但面对新的状况,如何产生新的理论和可能性实践,建构走向愉悦的城市和建筑,建构出新的空间,促进人自身的实现,仍然是一个需要批判性思考的紧迫议题。直面现实不意味着抛弃历史,历史本身是前进的必要,而沉迷于历史,缺乏对当下的批判与未来的想象,也失去了前进的可能和困顿于现实中的平庸。当下,我们仍然需要康斯坦特的思辨和想象力,以及凡·艾克的差异实践。正如列斐伏尔指出的,如何从平凡中产生非凡,让日常生活戏剧化和愉悦,不仅是一个目标,也是一种必要的行动。

[1] COLEMAN N.Lefebvre for architects[M].London: Routledge,2015.

[2] 未知.列费弗尔:研究日常生活的哲学家——列费弗尔答法国《世界报》记者问[J].国外社会科学动态,1983,9: 52-54.

[3] STANEK Ł.Henri Lefebvre on space: architecture,urban research,and the production of theory[M].Minneapolis: University of Minnesota Press,2011.

[4] ELDEN S.Understanding Henri Lefebvre: theory and the possible[M].London: Continuum,2004.

[5] CASTELLS M.Citizen movements,information and analysis: an interview with Manuel Castells[J].City,1997,2(7): 140-155.

[6] 艾伦·科洪.建筑评论——现代建筑与历史嬗变[M].刘托,译.北京:知识产权出版社,2005.

[7] 亨利·列斐伏尔.空间的生产[M].刘怀玉,等译.北京: 商务印书馆,2021.

[8] 亨利·列斐伏尔.日常生活批判(第一卷)[M].叶齐茂,倪晓晖,译.北京: 社会科学文献出版社,2018.

[9] WIGLEY M.Constant’s New Babylon: the hyper-architecture of desire[M].Rotterdam: 010 Publishers,1998.

[10] HUIZINGA J.Homo Ludens[M].London: Routledge,2000.

[11] 希尔德·海嫩.建筑与现代性[M].卢永毅,周鸣浩,译.北京: 商务出版社,2015.

[12] 亨利·勒菲弗.空间与政治(第二版)[M].李春,译.上海: 上海人民出版社,2008.

[13] 亨利·列斐伏尔.都市革命[M].刘怀玉,张笑夷,郑劲超,译.北京:首都师范大学出版社,2018.

[14] 亨利·列斐伏尔.日常生活批判(第三卷)[M].叶齐茂,倪晓晖,译.北京: 社会科学文献出版社,2017: 660-661.

[15] LEFEBVRE H.La Somme et Le Reste[M].Paris: La Nef de Paris,1959: 22.

[16] LEFEBVRE H.Toward an architecture of enjoyment[M].Minneapolis:University of Minnesota Press,2014.