引言

随着中国城镇化进程的不断发展和推进,新时期城市建设从“造城”转向“营城”[1],人本导向的建成环境塑造日益受到重视,当前,高效提升城市空间品质已成为城市更新发展过程中的重点工作。近年来随着国家发展策略的转变,各地相继提出致力于提升居民日常生活便利度的发展策略和相关措施,力求实现城市高质量发展。生活便利度作为“15 分钟生活圈”和建成环境品质的重要指征之一,能够有效反映居民生活空间单元与实际生活的互动关系[2-3],其在城镇化转型过程中的实践意义正日益受到关注。《上海市城市总体规划(2017—2035 年)》中就率先提出应追求更加舒适、便利、宜居的生活环境,提高城市生活品质是提高全球竞争力的重要手段。目前上海新城的存量建设已达到2035 年目标建设量的50%~80%,在此背景下以存量更新促增量建设,实现增量与存量的协同更新[4],是上海新城转型发展的关键契机。

城市形态直接影响居民的生活方式与活动模式。在快速变化的城市环境中,研究其发展规律有助于理解城市结构,指导未来城市更新中的空间布局和资源配置。近年来随着新技术、新数据的涌现,城市形态研究正从原来经验化、主观化的单要素分析向定量化、客观化的多要素分析转变[5]。量化城市形态研究的兴起促进了定量化分析工具的衍生与普及,有助于将难以量化的空间效能解析为多个可定量化测度的维度,从而建构城市形态特征效能解析的精细化测度框架,帮助研究城市形态对居民生活和环境的影响[6]。

地块划分是城市规划中的关键环节,它决定了城市空间的基本结构和功能布局。作为居民生活的空间载体,地块划分方式不仅影响了城市的空间形态,其效能还与人们的出行行为和空间体验紧密关联,进而影响他们对生活中公共服务设施的感知。生活便利度以人的使用需求和实际感受为基础,反映建成环境中各类公共服务设施的空间分布和利用的状态,受基础设施布局、社会经济发展水平和城市形态等多方面因素的影响,是评价建成环境形态影响效能的重要指标之一[7]。已有相关研究表明,在上海的新城中,过大的地块和功能单一的地块划分导致了社区活力度低;小型和中型地块更有利于形成紧凑和高效的城市布局,从而提升居民对空间的感知和体验[8]。然而,目前对于生活便利度的研究普遍停留在对生活圈范围内公共服务设施的精细化测度[7,9],以地块划分为导向的具体形态特征与生活便利度的相互关联效应研究不多。针对这一问题,本研究以上海松江新城和嘉定新城为实证案例,希望通过更精细化的生活便利度测度和更精准的地块形态特征提取,为解析地块形态与便利度之间的关联效应提供新可能。

1 国内外研究现状

量化城市形态研究旨在依托数据本底,运用统计方法对城市形态进行系统、定量的分析。目前,该领域的研究主要聚焦于三个方面,即定量化的形态特征提取、精细化的空间效能评估和动态化的演变过程解析[6]。一方面,定量化思维和技术手段的成熟为空间形态特征的提取提供了精准、高效研判。基于量化城市形态研究方法对街道网络、街区单元、建筑形态与开发强度等空间形态要素进行的分析手段正逐步成熟[10-11]。依托定量化视角与多源数据融合的分析方法,抽取对空间品质与活力有潜在影响的形态特征,可以更好地解析城市内部多层级空间形态,为城市设计的发展提供深入的形态学基础。另一方面,量化城市形态研究的兴起标志着城市形态研究从描述性分析向定量研究的重大转变。传统的描述性分析主要依赖于直观判断的定性方法,虽能实现初步解析,但难以实现统一口径的研判。而通过引入数学模型、统计方法和计算机技术,城市形态研究从依赖于定性描述逐步转变为基于数据和模型的定量分析[12],既能更精细地探讨城市形态与效能评估指标间的复杂关系,又能结合时序数据揭示形态演变的驱动机制与趋势,关注其在时间维度上的变化。现有研究已涵盖城市形态特征对土地利用效率[13-14]、城市活力[15]和社会经济[16]等多方面效能的影响,为进一步优化城市形态提供了理论支撑。

地块作为城市形态的重要组成部分,以其为视角开展的定量分析有助于揭示城市内部的空间结构和组织方式,同时促进形态准则的传导与落实[17]。目前通过一系列指标测度对城市形态的时空演变特征[18]、形态类型[19]和尺度方向[20]等多方面内容进行量化解析的研究已实现,以地块为研究对象的量化研究正从地块肌理的“形态演变”向“形态类型”进行转变。量化城市形态研究的分析方法为更精准解析地块形态提供了新契机。部分研究已借助量化城市形态研究的相关理论和技术,开展对地块形态效能的深度解析[20-21]。将量化分析技术运用于地块形态特征的抽取和解释,为地块形态的效能解析提供了更全面的分析视角。各类新数据的融入能更全面地表征影响效能和对空间本底的感知,使得测度以往难以量化的主观感受成为可能[22]。然而,目前城市更新背景下的地块形态管控尚未建立起系统性的效能评价框架,如何结合量化测度方式,以人本尺度精准解析地块划分对生活便利度的影响效能,实现对建成环境品质的改善是亟须探讨的问题。

2 研究设计

2.1 分析单元的界定与选择

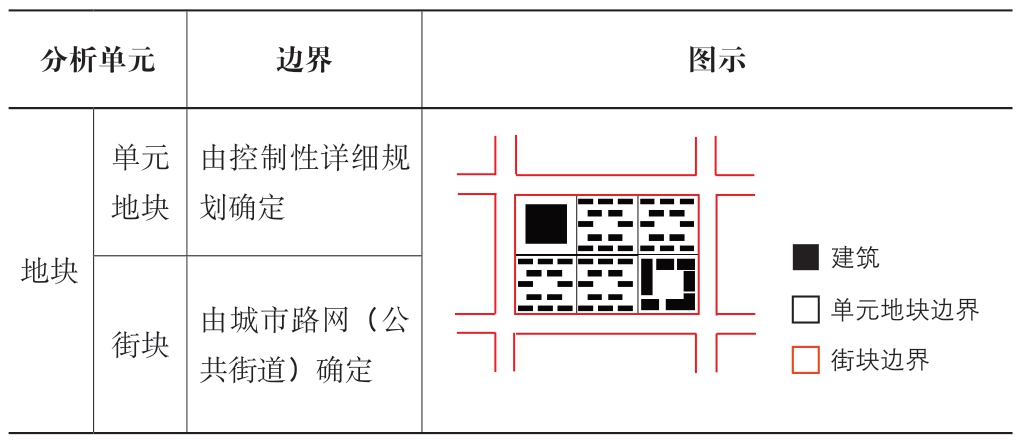

在城市形态学领域,地块通常被认为具有三个主要属性,即用地管控、产权权属和街区格局[17]。在不同研究语境下,“地块”的概念常常因侧重属性不同而呈现差异。就本研究而言,鉴于新城通常处于开发初期阶段,用地管控界线与产权权属界线之间往往高度一致,故而主要聚焦与可量化城市形态更为紧密的用地管控和街区格局属性。

本研究主要涉及两种地块分析单元,即单元地块(landuse unit)与街块(block)(表1)。单元地块指控制性详细规划内进行用地管控的基本单元,其主要目的在于控制地块的用地性质与用地强度,是建成空间形态的制度基础[23]。在该尺度下,研究指标主要侧重于解析单元地块的自身特征。街块指由公共街道划分而产生的基本单元,具有影响街区格局的作用,内部包含一个或多个单元地块。在该尺度下,不仅要关注街块的形态特征,还需要考虑街块内部单元地块之间的关系。

表1 分析单元边界界定及其图示

2.2 研究框架

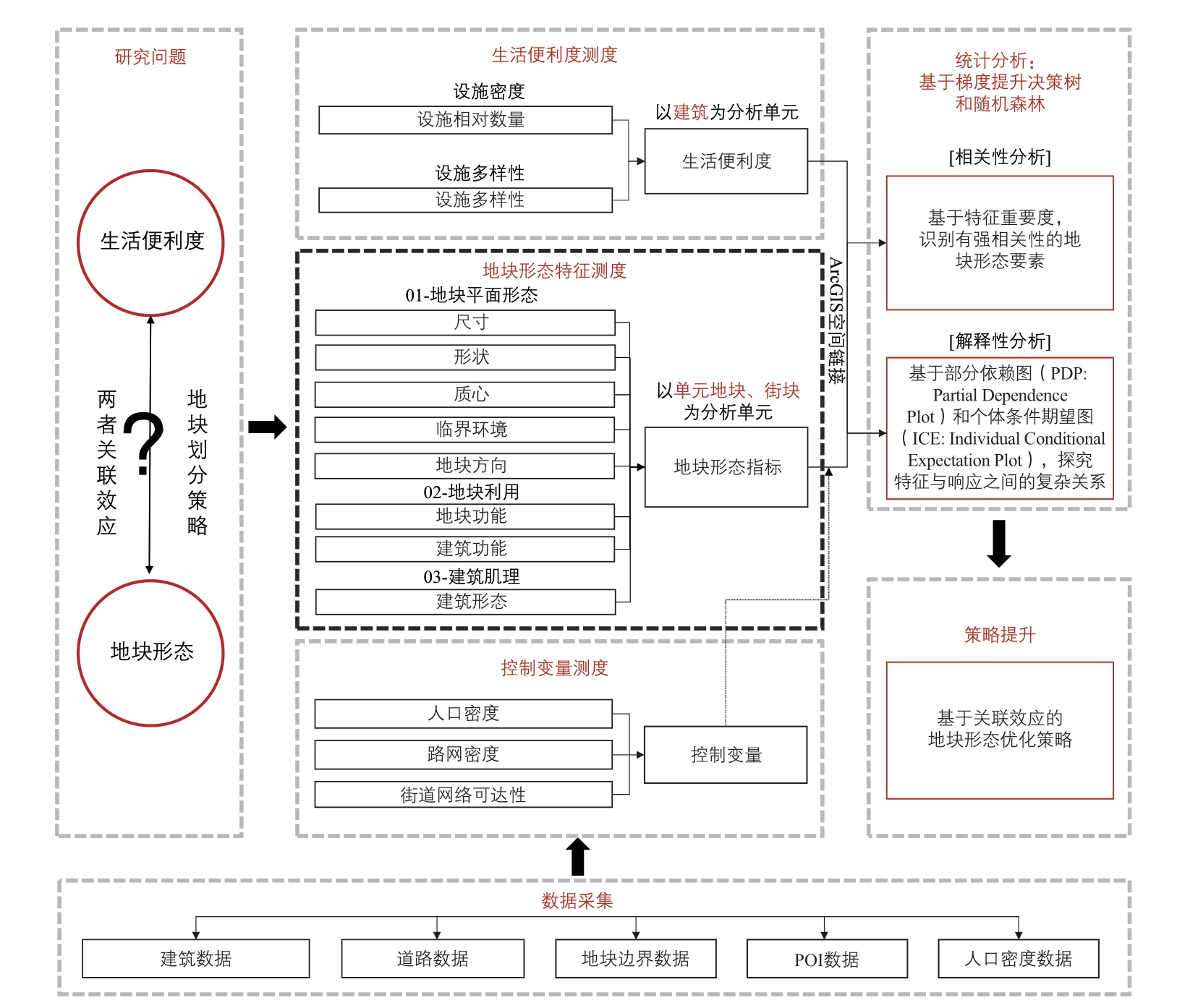

为进一步探索地块形态特征对生活便利度的影响效能,提出基于效能分析的新城地块划分优化建议,本研究对地块形态特征与生活便利度的关联效应进行了解析。一方面通过以建筑为分析单元的生活便利度量化测度方法[24],借助ArcGIS 的空间链接工具对结果进行加权平均处理,实现分析单元从建筑向地块的转变。另一方面纳入经典城市形态学理论中关键要素[25],包括街道网络可达性、路网密度以及影响生活便利度主观感知的人口密度,三者共同作为控制变量。在此基础上重点关注与地块划分相关的形态特征,即量化计量方法下的地块几何特征[26-27]、反映开发情况的功能类型[28-29]和建筑组织格局[30-31],将之作为地块形态要素的分析因子,从单元地块和街块两种分析单元开展地块平面形态、地块利用和建筑形态三方面的测度。而后,在对研究片区内生活便利度和地块形态特征的空间分布特点进行归纳的基础上,考虑到机器学习模型稳定性不足的问题,选择梯度提升决策树(Gradient Boosting Decision Tree)和随机森林(Random Forest)两种机器学习方法,识别在两个模型中均具有强相关性的地块形态要素,进而通过解释性分析探究这些要素的影响趋势。最终,基于分析结果提出地块形态优化的建议和策略。

研究包括六个主要步骤:数据采集、生活便利度测度、地块形态特征测度、控制变量测度、统计分析和策略提升(图1)。在数据采集阶段,收集后续分析所需的建成环境数据(道路数据、建筑数据、地块边界数据)、POI 数据、人口数据[32]等多源数据。

图1 研究框架

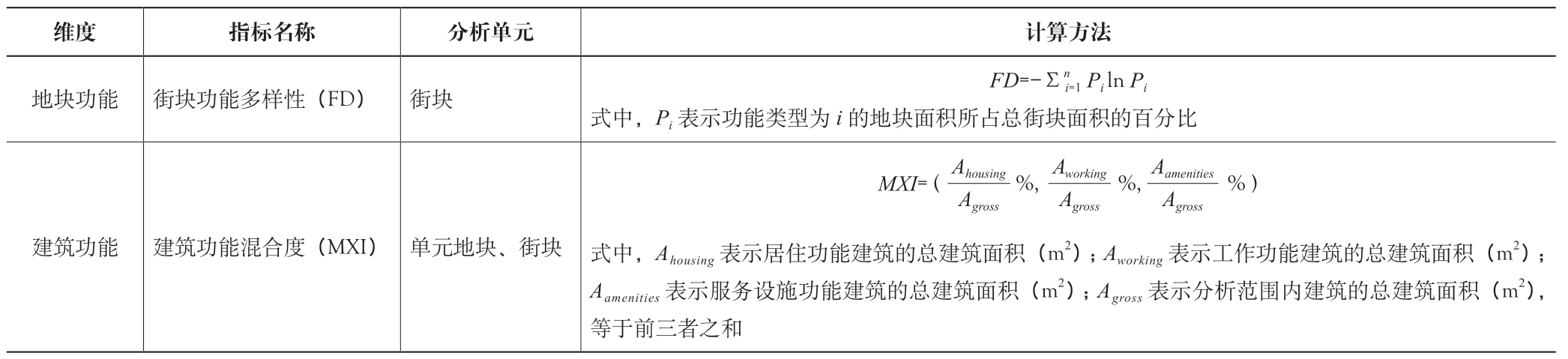

2.3 研究区域

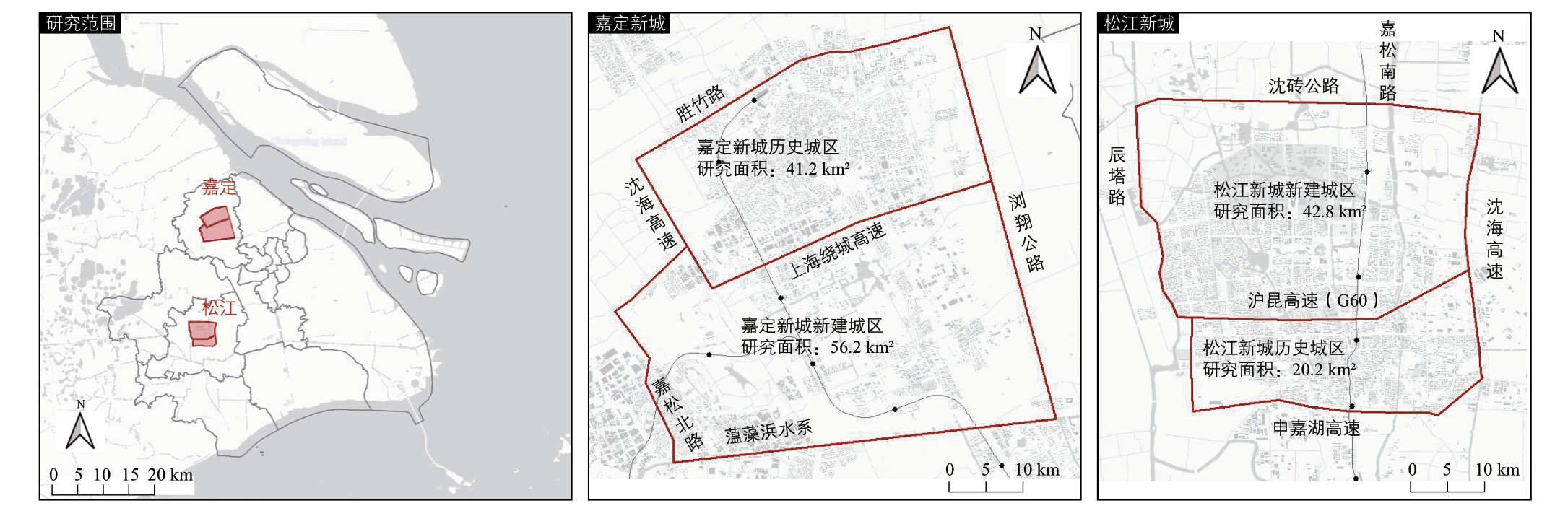

新城内的新、老城区在地理区位上具有相似性,但由于不同的历史演变过程和建设目标,新、老城区的生活便利度和地块形态存在显著差异。这种区别反映在道路规划、地块划分、基础设施建设水平和人口密度等诸多方面,因此本研究选取建设开始较早、发展较为成熟的松江新城和嘉定新城的新、老城区作为研究案例(图2)。

图2 研究区域范围

资料来源:作者基于Mapbox 底图绘制

2.4 基于大规模POI 数据和城市计算的生活便利度测度

本研究所涉及的生活便利度计算方法参考本团队之前提出的分析框架[33],利用POI 数据和空间分析技术,将一定出行范围内可接触的基本公共暨商业服务设施纳入考量,对生活便利度进行建筑尺度的精细化测度。参照《城市居住区规划设计标准》、《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》(DGTJ08-55-2019)等规范,相关分析将各类设施分为教育设施、医疗卫生设施、休闲服务设施、文化设施、商业服务设施、交通场站服务设施、绿地设施、市政服务设施、行政管理服务设施九大类。同时,引入高斯函数来模拟服务效能随路网距离变化的实际情况:在考虑各类设施的影响半径差异的基础上,使用影响设施效用的距离衰减函数[27],以更全面地考虑地理空间的实际阻力,从而提高对设施可接触度的衡量准确性。

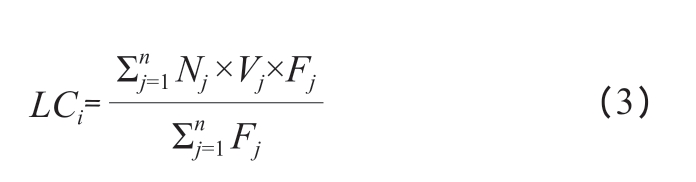

最终,形成基于距离衰减的生活便利度量化测度方法,计算公式如下。分析结果通过ArcGIS 内的空间链接工具,从以建筑为分析单元转换为以单元地块、街块为分析单元,支持后续的形态学分析。

公式(1)中,Ni 表示建筑物i 的相对设施数量,n 为设施总数量;Distij 表示建筑物i 到设施点j 的沿路网距离;Gauss(x)函数被用于计算距离衰减后的设施效能,当路网距离x 超过设施点j 的服务半径r,其数值为0;Wj 为第j 个设施点的权重值,权重设置参考Walkscore[34]。

公式(2)中,Vi 表示建筑物i 的设施多样性,计算过程中将设施分为九大类;pj 表示第j 类设施的数量占可达范围内总设施数量的百分比。

公式(3)中,LCi 表示目标地块i(单元地块或街块)的生活便利度值;n 表示地块i 内的建筑总数;Nj 表示地块i内建筑物j 的相对设施数量;Vj 表示建筑物j 的设施多样性;Fj 表示建筑物j 的总建筑面积(m2)。

2.5 基于量化计量的地块形态特征指标计算方法

2.5.1 控制变量指标

本研究将人口密度、路网密度和街道网络可达性作为控制变量指标。人口密度利用人口分布栅格数据进行分析,反映了单位面积内的人口数量。路网密度则是利用ArcGIS 中的核密度分析进行计算,将区域内的路网长度分布到相应的空间单元,以此评估道路的分布密集程度。为表征局部与全局的路网可达性,使用sDNA 工具的选择度测度步行可达性和车行可达性。既有实证研究显示,800 m 的步行半径比较适宜反映日常生活中的步行可达性,9 500 m 则是基于通勤调研所得的上海典型出行距离①数据源自中国城市规划设计研究院发布的《2021 年度中国主要城市通勤监测报告》。。

2.5.2 地块形态指标

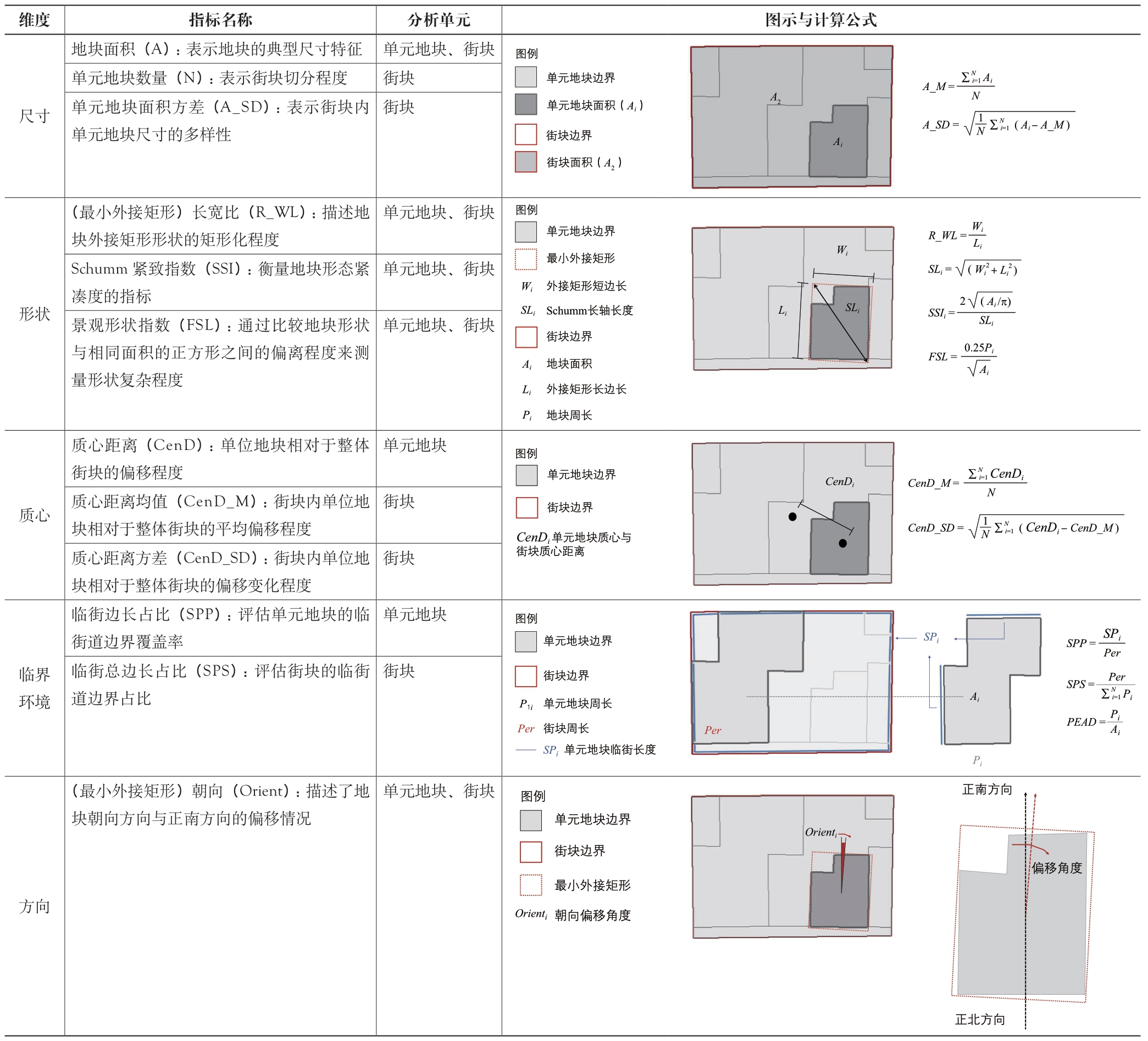

(1)地块平面形态

地块平面形态共包括五个分维度(表2):地块的尺寸和形状是直观认识整个地块形态的关键特征;质心的位置对地块的整体布局和组织形式产生影响;临界环境[27]揭示了地块周围的边缘特征,当界面是临街界面,地块往往具有更高的经济价值;地块方向决定了建筑朝向,进而影响内部空间的采光和舒适性。

表2 地块平面形态指标及其计算方法

注:其中,A_M 表示地块面积均值,作为计算中间值存在。

(2)地块利用

地块利用包括地块功能和建筑功能两个分维度(表3)。街块功能多样性(FD)表征街块内单元地块在用地功能方面的多样性程度。建筑功能使用功能混合度(MXI)进行评估,通过各类功能的建筑面积计算,将分析单元分为单功能区、双功能区和多功能混合区[35],用于表征地块内建筑功能组成和混合情况。

表3 地块利用指标及其计算方法

(3)建筑肌理

建筑肌理分析基于空间矩阵(Spacematrix)开展。该方法将建筑肌理特征划分为九种典型类型,包括从低层、多层到高层,以及从点式、板式到围合式,从而支持不同区域之间城市肌理的量化比较[11](表4)。

表4 建筑肌理指标及其计算方法

2.6 基于机器学习的统计分析

笔者在数据预处理阶段,对数据集进行多重共线性检验,以确保自变量之间的多重共线性不显著。随后使用皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)展示变量之间的线性关系,筛选出纳入后续建模的指标。

而后,为描述地块形态特征指标与生活便利度之间的非线性关系,使用梯度提升决策树和随机森林进行建模。考虑到机器学习模型的稳定性问题,通过同时使用两种方法进行比较。若两者结论较为一致,说明结果具有一定的可信度。机器学习模型与传统分析方式相比具备强大的非线性关系处理能力:梯度提升决策树在筛选特征和高精度预测方面表现突出;随机森林具有鲁棒性和处理高维数据的能力,能够有效抵抗过拟合和异常值的影响。近年来,这两种方法已被广泛应用于城市研究中的相关性分析[36-38]。

模型训练与调优均在Python 环境中使用scikit-learn进行[39]。在过程中,使用交叉验证和网格搜索对学习率、树数量、最大深度、最小样本分裂数和子样本比例等超参数进行调优,以优化模型性能。80%的数据集被用于模型训练,剩余20%用于模型测试。模型性能通过判定系数R2 评估。模型训练完成后,基于特征重要度(feature importance)分析筛选出对生活便利度有强影响的形态特征指标。为了进一步分析这些地块形态特征与生活便利度之间的非线性关系,引入指标的部分依赖图(PDP)和个体条件期望图(ICE)[40]:前者展示在保持其他变量不变的情况下,某一特定变量对模型输出的影响;后者则作为前者的补充,展示在不同个体样本上特定变量的变化情况,更全面地呈现模型对不同观察值的响应。

3 数据分析与讨论

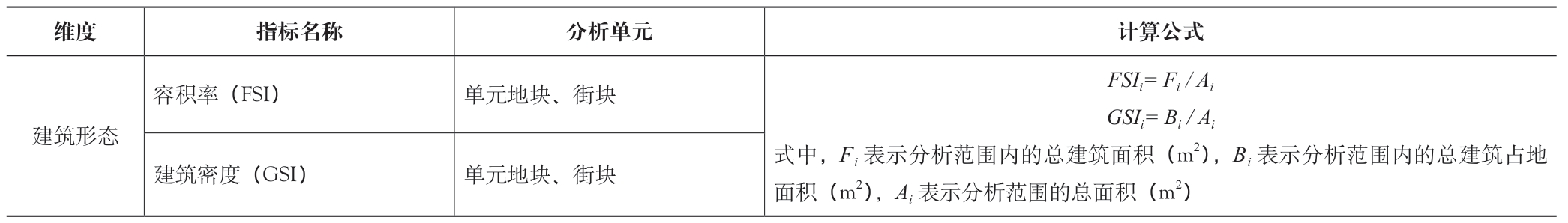

3.1 生活便利度测度结果

在完成对每栋建筑生活便利度的单独评估后,笔者进一步使用空间分析技术估算地块生活便利度的总体情况,缺少建筑信息的地块以灰色表示(图3)。分析可见,研究区域中老城区的生活便利度显著高于新城区。同时,可观察到老城区内生活便利度高值区富集,形成了明确的生活中心;而新城区内生活便利度高值区较为分散。

图3 生活便利度测度

3.2 地块形态指标测度结果

3.2.1 地块平面形态

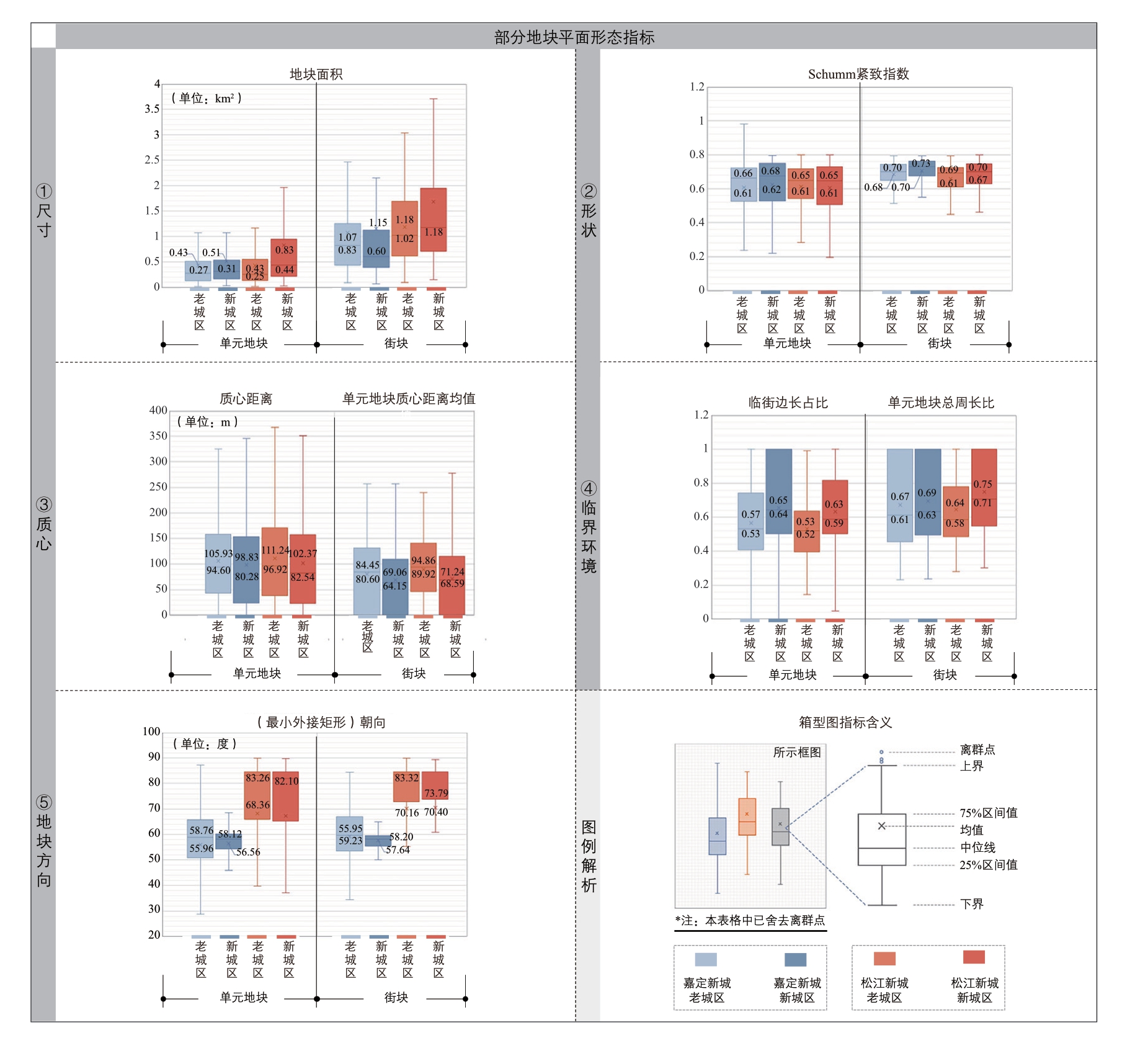

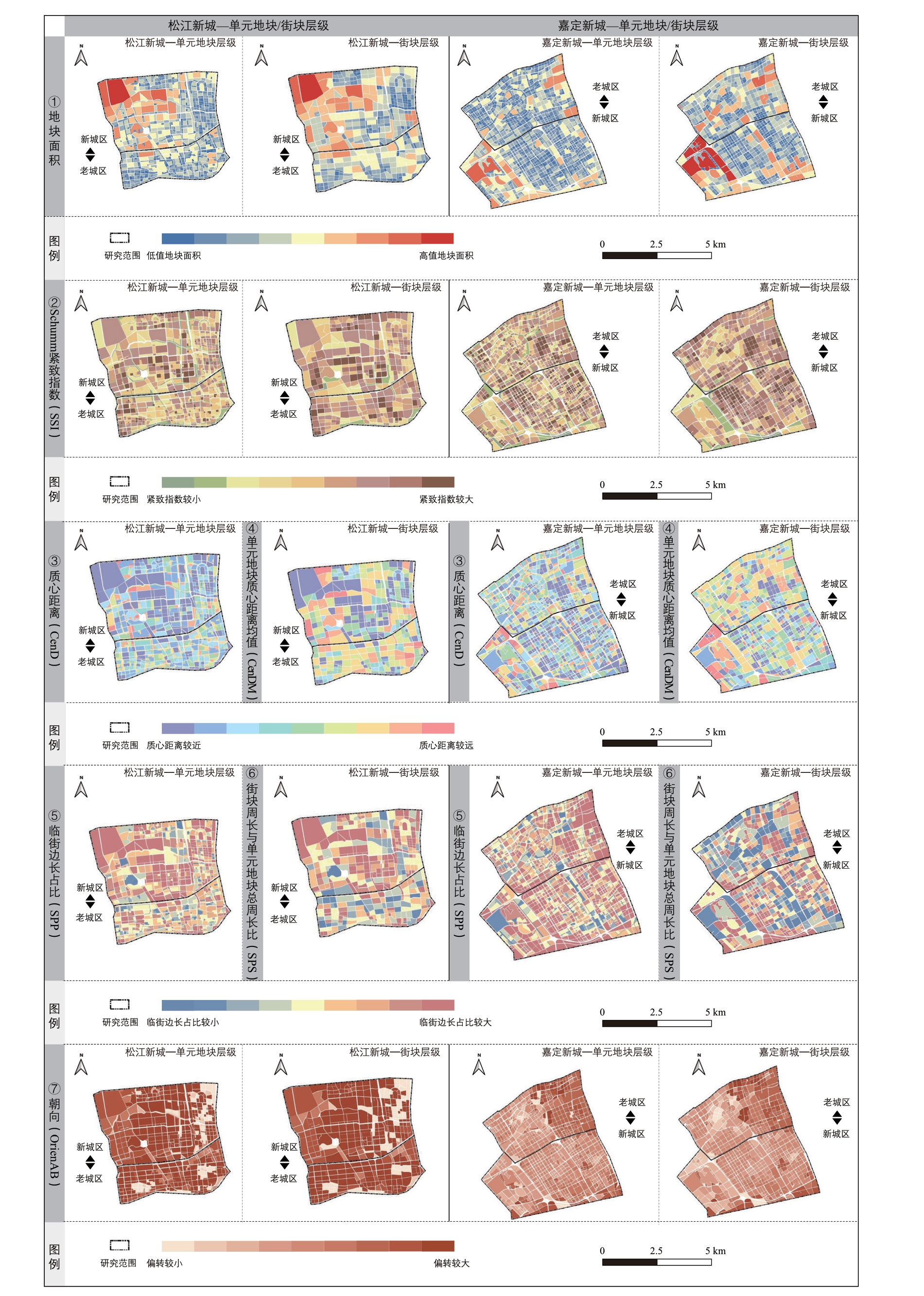

(1)尺寸:嘉定新城街块大小均值小于松江新城。两新城内老城区单元地块面积均值小于新城区,街块内单元地块数量均值大于新城区,越靠近老城区中心区域,街块切分越细、面积越小、地块数量越多。

(2)形状:研究片区内绿地、水域地块形状紧凑指数较低,长宽比数值较大,而以居住功能为主的社区中心附近地块形状大多接近矩形,形状较为规则。

(3)质心:老城区的单元地块质心距离均值略大于新城区,说明老城区街块切分更加细致。此外,质心距离也与地块的形状有一定的关联效应,即单元地块质心距离均值高值区域与地块紧凑指数高值区域基本重合。

(4)临界环境:嘉定新城老城区和新城区的单元地块临界边长占比分别集中于0.40~0.74 和0.50~1.00,松江新城老城区和新城区的单元地块临界边长占比分别集中于0.40~0.64 和0.50~0.82。可见新城区单元地块的临道路界面占比高于老城区。与此同时,交通主干道周边区域的街块周长与单元地块总周长比值较低,说明交通主干道周边地块切分较少。

(5)朝向:松江新城的地块朝向中位数为82 度,明显高于嘉定新城(中位数为58 度)的偏转水平,这与两新城主要道路的偏转方向差异有明显关联。

图4 和图5 展示了部分地块平面形态指标的测度情况。

图4 部分地块平面形态指标箱型图

图5 部分地块平面形态指标测度

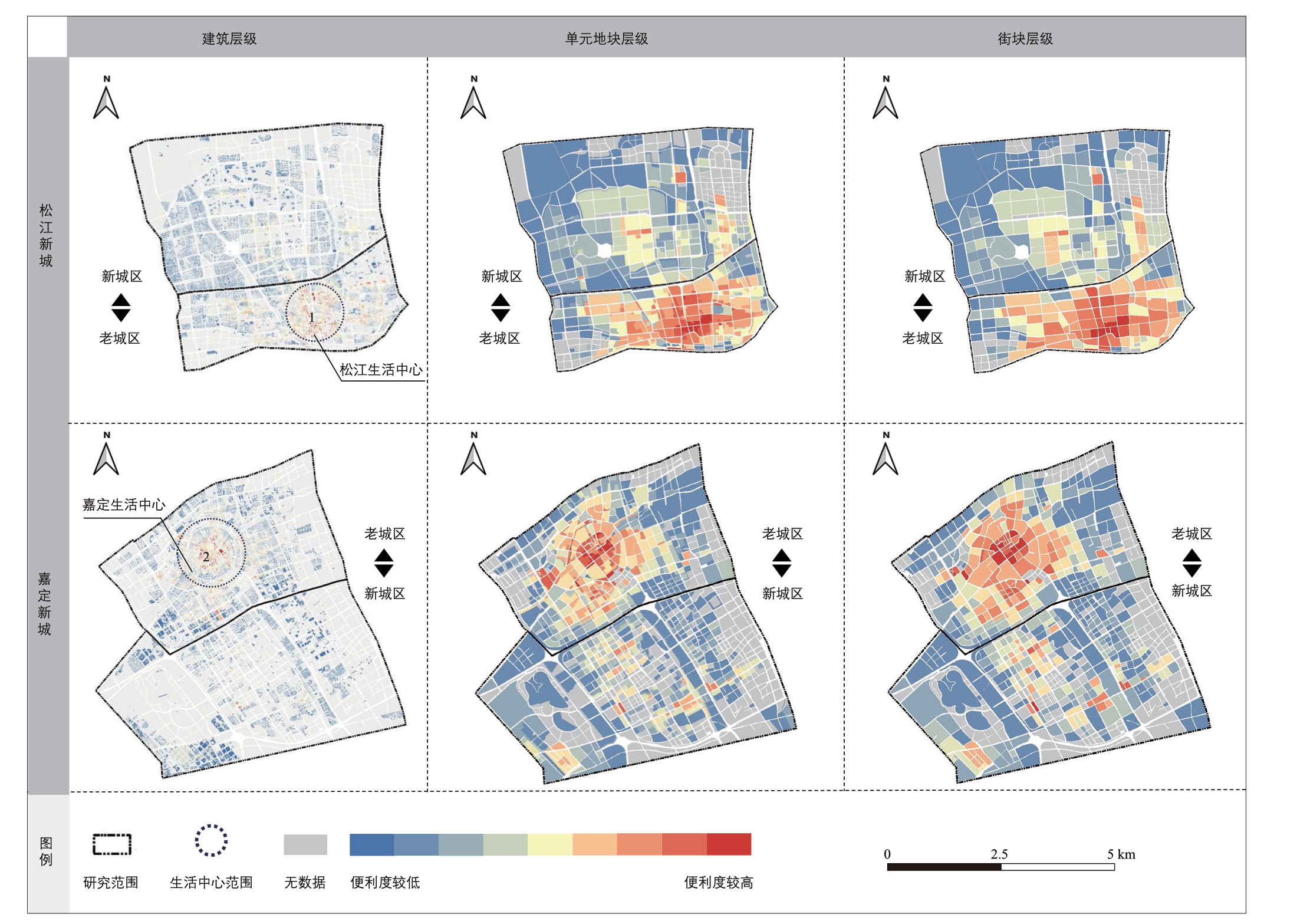

3.2.2 地块利用

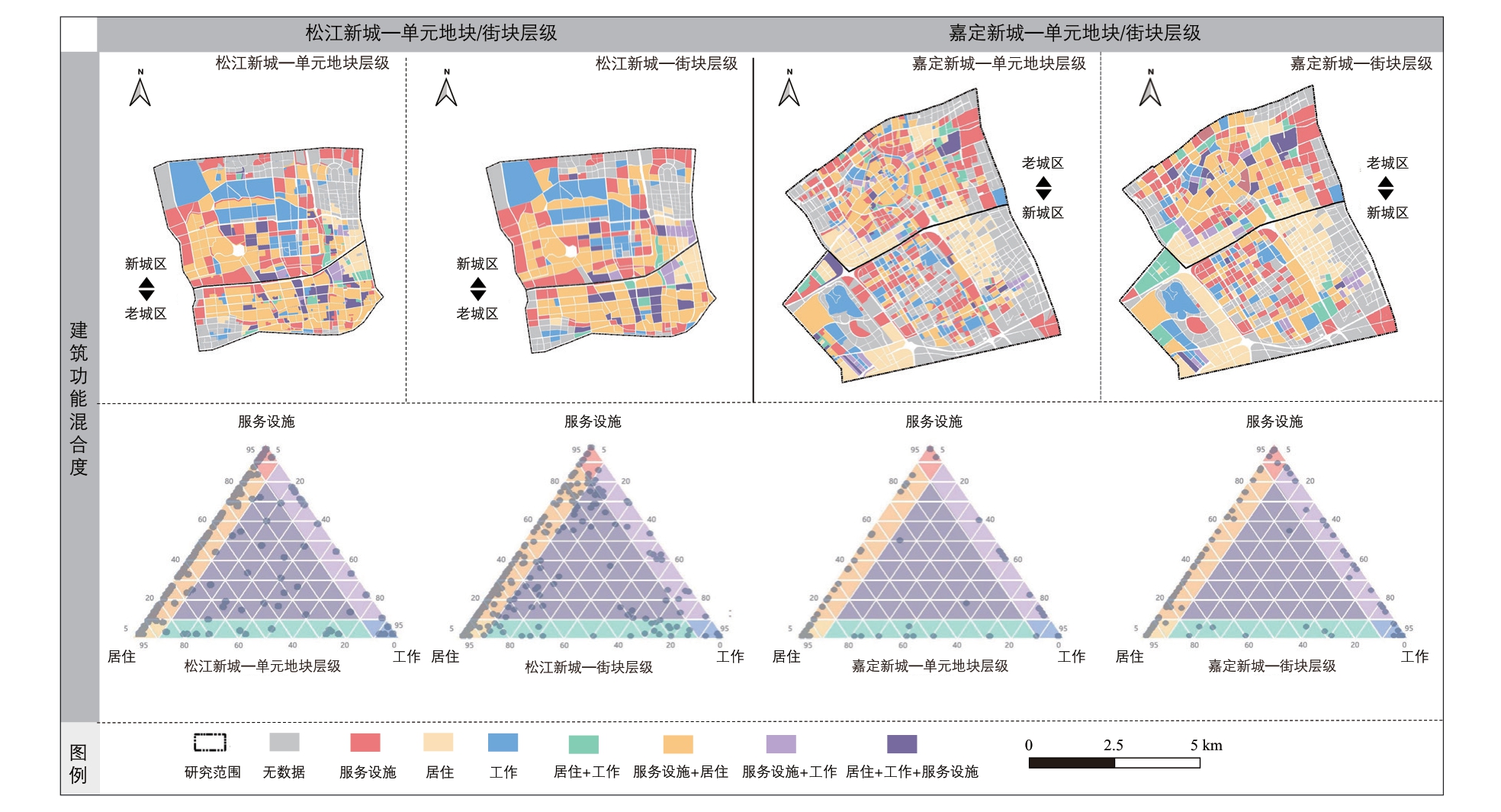

地块功能方面,对于街块功能多样性而言,松江新城均值显著高于嘉定新城,即拥有更多功能复合的街块。

建筑功能方面,如图6 所示,松江新城中居住功能和设施功能组合形成的双功能区占比面积较大;同时,松江新城新城区存在一定面积的纯办公功能建筑的聚集区。与之相对,嘉定新城中单居住功能地块占比远高于松江城区,且多分布于嘉定新城的新城区。两新城的多功能混合地块均主要分布于老城区的中心区域。

图6 建筑功能混合度测度

注:●表示单个地块的功能占比。

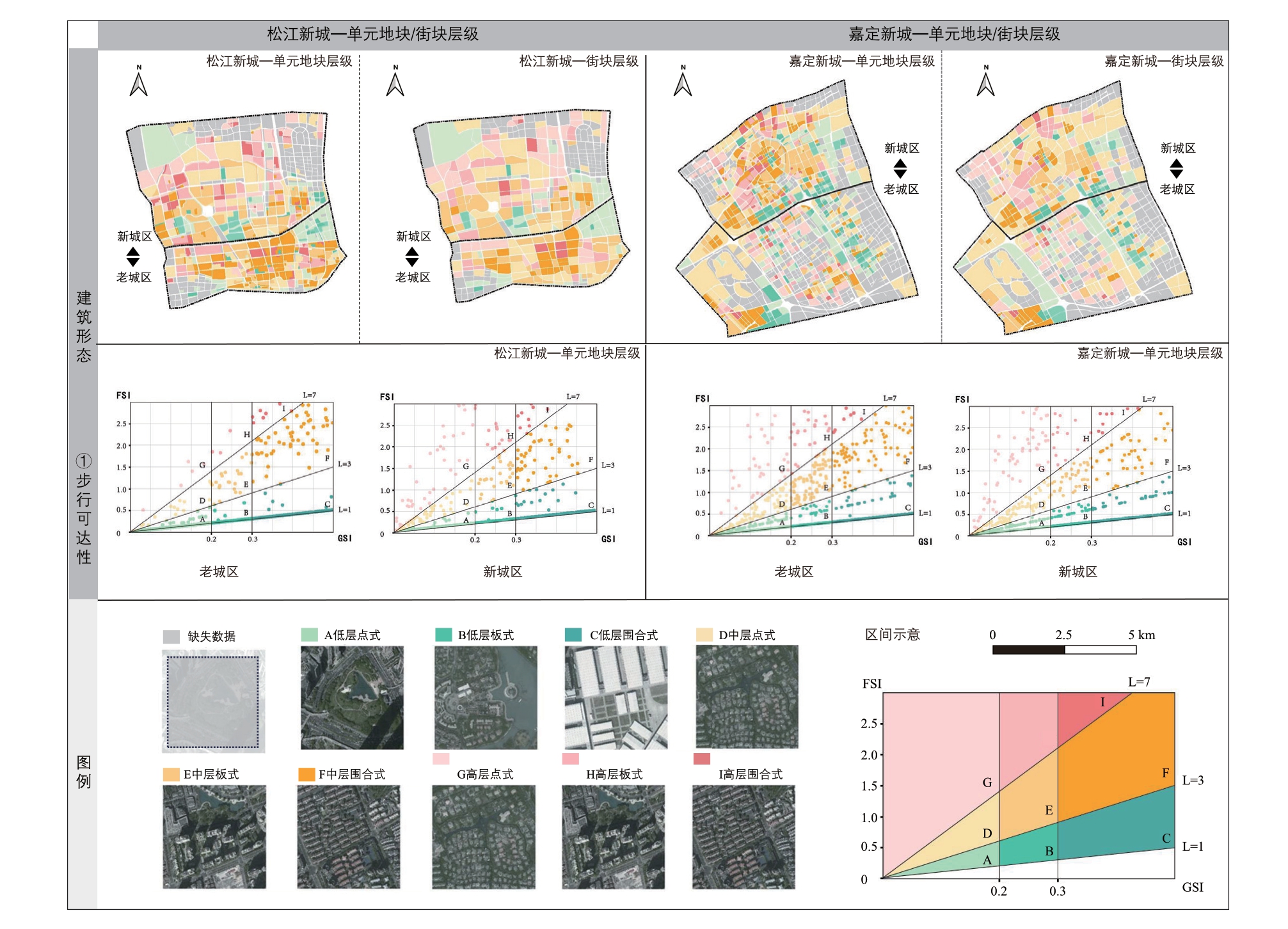

3.2.3 建筑肌理

在建筑肌理上,两新城中的老城区均主要以多层建筑为主。此外,围合式地块主要分布在两新城的老城区中心附近。对于新城区而言,松江新城新城区有较多点式高层地块,而嘉定新城新城区低层、多层、高层占比较为接近,多以点式布局为主(图7)。

图7 建筑肌理测度

3.3 地块形态与生活便利度的关联效应解析

3.3.1 数据预处理与变量选择

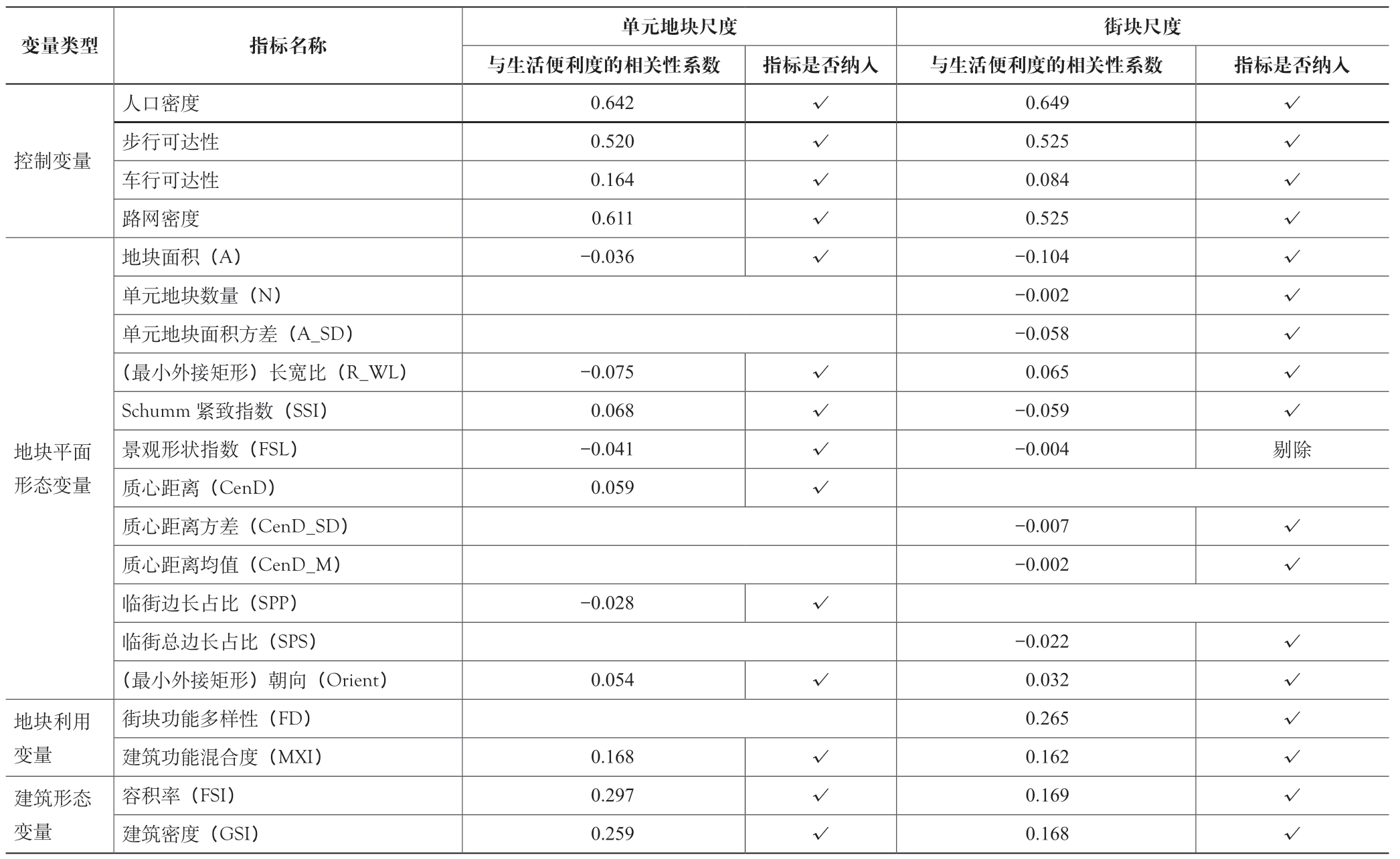

笔者在清理分析单元中生活便利度为0 的数据之后,使用皮尔逊双变量相关性分析和方差膨胀系数(VIF)进行多重共线性检验。剔除了相互之间皮尔逊相关性系数(r)超过0.8 的变量和VIF 大于10 的自变量。同时,初步进行自变量与因变量(生活便利度)的皮尔逊相关性分析,确定每个指标的影响方向,即正向或负向影响。最终模型纳入的自变量以及每个自变量与因变量的相关性系数如表5 所示。

表5 以单元地块和街块为分析单元的模型自变量及其相关性系数

注:空白项表示该分析维度不包含该指标。

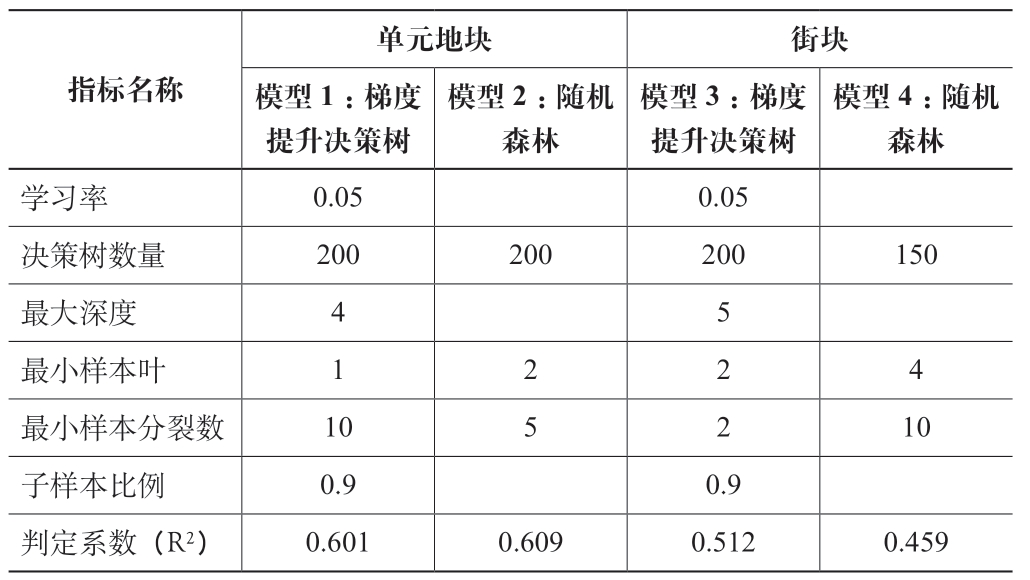

3.3.2 基于特征重要度的相关性分析

采用梯度提升决策树和随机森林分别对单元地块尺度和街块尺度进行建模。在进行数据预处理后,纳入的单元地块个案数为1 846,街块个案数为838。具体超参数与模型性能如表6 所示。结果显示,同一分析尺度下两种机器学习模型的特征重要度与变化趋势相对一致,且R²值相对较高,分析结果具有一定的稳定性。

表6 各模型超参数与模型性能表

注:空白项表示该模型不包含该参数。

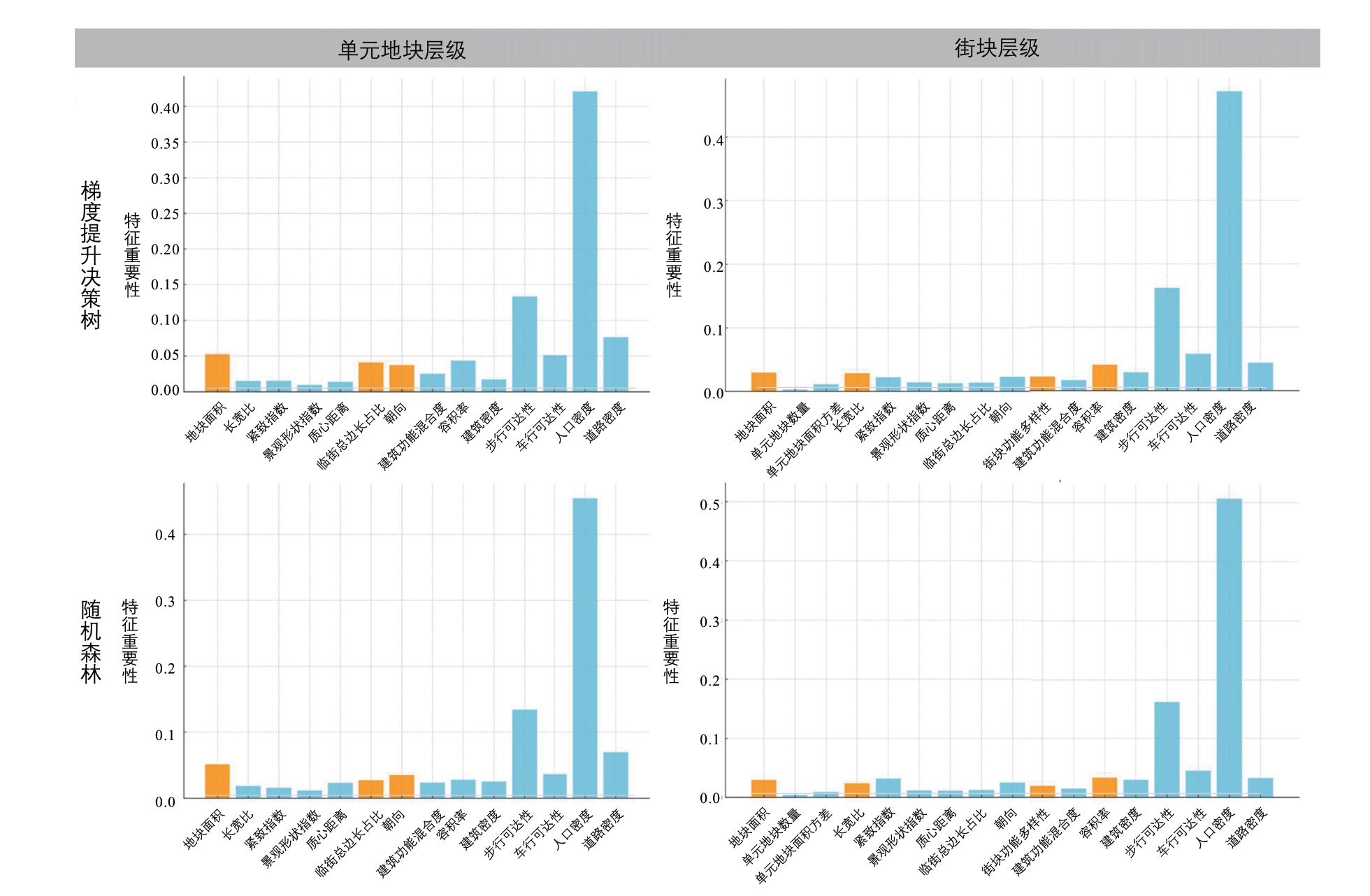

通过对模型1 和模型2 的分析可见(图8),除控制变量外,地块面积、临街边长占比和地块朝向与单元地块尺度的生活便利度呈现较为明显的相关性。模型3、模型4 的结果显示,街块面积、长宽比、街块功能多样性和容积率与街块尺度的生活便利度有较为明显的相关性。

图8 因变量的特征重要度

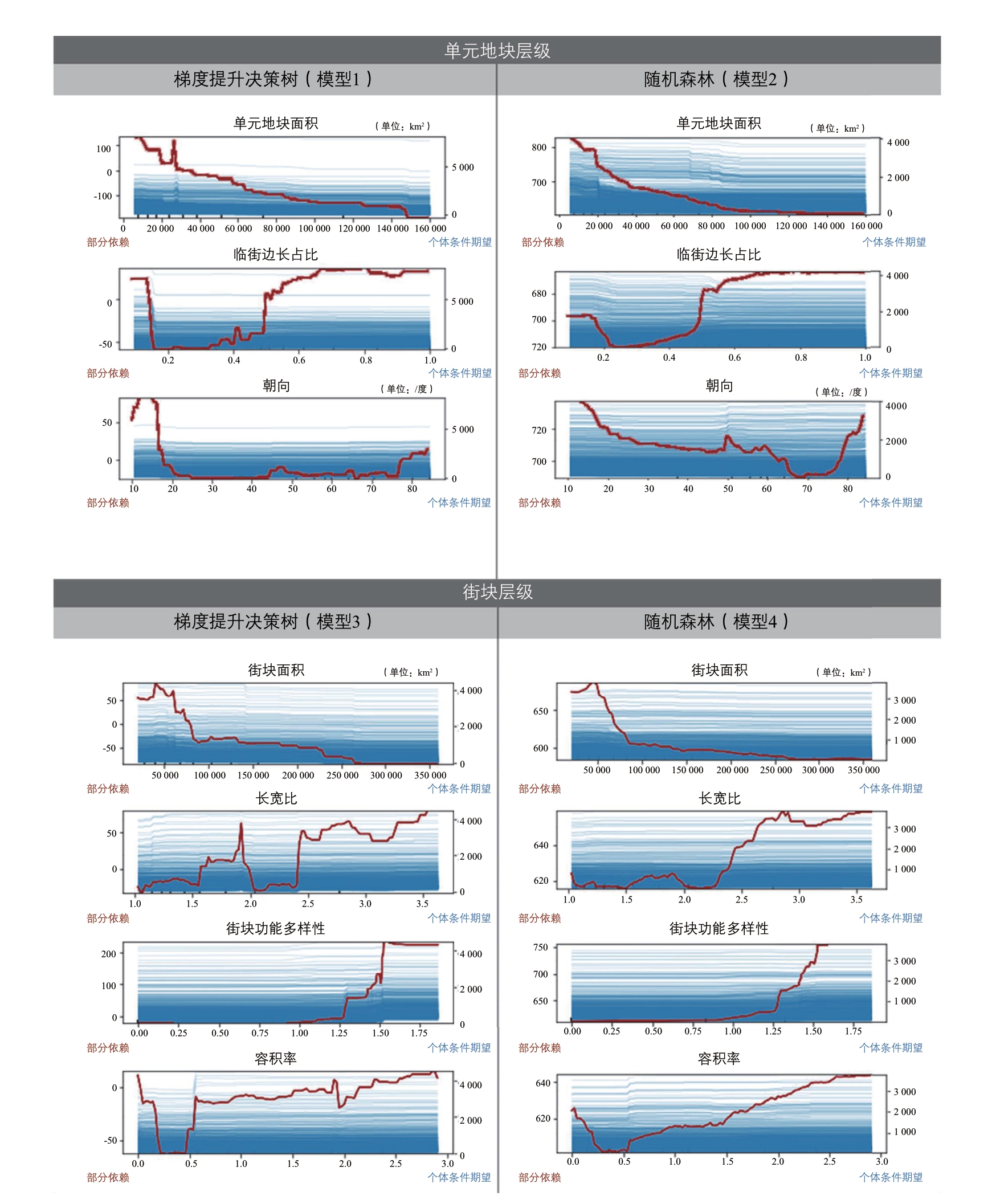

3.3.3 地块形态对生活便利度的解释性影响分析

如图9 中的部分依赖图(PDP)和个体条件期望图(ICE)所示,单元地块面积对生活便利度呈现连续负向影响。当单元地块面积在1.5~2 hm2,生活便利度水平较稳定;当单元地块面积超过2 hm2,生活便利度持续下降。此外,当单元地块临街边长占比为50%,生活便利度水平较高。在单元地块朝向方面,单元地块朝向接近正南正北(在向东偏移15 度与向西偏移20 度的区间内),对生活便利度的提升有利。

图9 强相关性指标的部分依赖图(PDP)和个体条件期望图(ICE)

街块尺度的分析可见,当面积在4~4.8 hm2,生活便利度较高;当面积超过6 hm2,街块面积增加对生活便利度的负向影响逐渐增强。此外,街块长宽比为1.8~2.4,生活便利度较高;超过2.8,将对生活便利度产生负面影响。

在地块利用方面,街块功能多样性在高值范围内对生活便利度呈现显著的正向影响。当功能多样性介于1.25~1.50,生活便利度显著提升。在这个范围内,研究区域内地块的主导功能多为居住。当地块包含两种主要功能,通常是居住功能与工作或设施空间相结合,两者的比例大致在9∶1~6∶4之间。而当三种功能混合,仍多以居住功能为主,占比约为80%。

此外,容积率对于生活便利度有较为显著的正向影响。由于嘉定和松江新城建设较早,存在相当数量低容积率的别墅区,因此统计模型显示当容积率大于0.6,容积率提升就开始对生活便利度有较为显著的正向影响;当容积率达2.5,生活便利度便持续维持在较高水平,其进一步提升也不会带来便利度提升。

4 讨论与总结

4.1 基于地块形态与生活便利度关联效应的地块划分策略

本研究基于多源城市数据与量化城市形态研究方法,探索了地块形态特征对新城生活便利度的影响。研究结果表明,单元地块、街块的地块形态要素控制对提升新城生活便利度至关重要。然而在当前实践中,新城在建设初期容易缺乏对整体形态布局的系统性考虑,导致地块划分不够细致,地块面积过大或形状不规则不利于交通网络的优化和公共服务设施的合理配置。

首先,地块面积的控制对于生活便利度的提升非常关键。这与雅各布斯(Jacobs)[41]和蒙哥马利(Montgomery)[42]的经典城市设计理论吻合,即小街区、密路网创造的更为紧凑的城市布局更有利于创造高生活便利度的社区。本研究在经典理论之上实现了进一步认知深化,实证研究发现相较于已被普遍重视的街块尺度,合理控制单元地块的地块尺寸、形状和朝向对于提升单元地块尺度的生活便利度也非常重要。本研究显示,将单元地块面积控制在在2 hm2内,且以正南正北朝向为主,街区面积控制在4~4.8 hm2 之间,将街块划分为4~5 个单元地块,并将街块长宽比控制在1.8~2.4 之间,能明显提升生活便利度。当前规范导控中对此方面的地块形态控制考虑较少,应进一步强化。

其次,与既有认知一致,研究显示建筑容积率与建筑密度均对生活便利度有显著正向影响,但又进一步细化了效应阈值区间。分析显示:当容积率大于0.6,容积率的提升开始对生活便利度有较为显著的正向影响;当容积率达2.5,生活便利度便可持续维持在较高水平,其进一步提升也并不会带来便利度提升。这一认知可为新城建设中的地块容积率控制提供新的引导。值得注意的是,在新城建设中,大部分新城区地块均具有类似的高容积率,而建筑密度在现行控规中往往被视为需要控制的负面因素。但本研究相关性分析系数显示,建筑密度同样与生活便利度有正向相关性:当建筑密度达0.3,生活便利度可维持在较高水平,高建筑密度的围合式建筑形态能提供连续的街墙空间,有助于创造更开放的城市界面,促进生活便利度的提升[43]。

此外,研究同样显示地块功能和建筑功能多样性对生活便利度有正效应。一定程度的功能混合意味着不同功能区域的集中,能够有效缩短居民满足各类需求的时间,增强城市活力。当前,新城普遍面临功能单一的问题,建议新建城区避免规划成片的纯居住地块,而应保证适度的功能混合。

4.2 量化城市形态研究:面向品质塑造的新解析途径

当前,量化城市形态研究正逐步转向实证和定量的视角,推动着新认知的发现与探索。一方面,新数据和新技术的涌现为城市设计理论的认知深化起到了推动作用。这些新工具的运用使得挖掘出以往难以观察到的城市形态学特征成为可能,促进了空间形态特征的解析。另一方面,在多源数据的支持下,量化分析不仅能精准测量空间的形态特征,还能进一步支持空间的非实体效能解析,进而通过对地块形态与空间效能的关联解析催生新的理论认知,为未来城市品质的塑造和提升带来新机遇。

4.3 研究局限与未来改进

与此同时,研究仍然存在一定局限。首先,由于采集数据精度限制,对于生活便利度的测度未能考虑不同人群基本情况和心理因素差异,不同人群的年龄、职业、生活方式等也会影响对于生活便利度的感知。在下一步研究中应该考虑不同人群对于生活便利度的需求差异,通过引入LBS 用户画像数据等方式形成更为全面的考量。此外,当前生活便利度的度量未能考虑小区出入口限制等管理因素产生的影响。其次,在数据采集上,考虑到新城建设仍然在逐步推进中,建筑数据和POI 数据仍然处在一个动态变化的阶段,为了提升数据的准确性应进行一些典型片区的数据校核。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 王建国,崔愷,高源,等.综述:城市人居环境营造的新趋势、新洞见[J].建筑学报,2018(4): 1-3.

[2] 肖作鹏,柴彦威,张艳.国内外生活圈规划研究与规划实践进展述评[J].规划师,2014,30(10): 89-95.

[3] 孙道胜,柴彦威,张艳.社区生活圈的界定与测度:以北京清河地区为例[J].城市发展研究,2016,23(9): 1-9.

[4] 彭震伟.新城济语:同济新城建设研究集[M].上海: 同济大学出版社,2022.

[5] 叶宇,黄鎔,张灵珠.量化城市形态学:涌现、概念及城市设计响应[J].时代建筑,2021(1): 34-43.DOI: 10.13717/j.cnki.ta.2021.01.008.

[6] OLIVEIRA V.Urban morphology: an introduction to the study of the physical form of cities[M].Cham: Springer International Publishing,2016.

[7] 韩非,陶德凯.日常生活圈视角下的南京中心城区居民生活便利度评价研究[J].规划师,2020,36(16): 5-12.

[8] DEN HARTOG H.Shanghai new towns: searching for community and identity in a sprawling metropolis[M].Rotterdam: 010 Publishers,2010.

[9] 邹利林.生活便利性视角下城市不同功能区居住适宜性评价——以泉州市中心城区为例[J].经济地理,2016,36: 85-91.

[10] 叶宇,庄宇.城市形态学中量化分析方法的涌现[J].城市设计,2016(4):56-65.DOI: 10.16513/j.urbandesign.2016.04.005.

[11] MOHAJERI N.Spacematrix: space,density and urban form[J].Environment and planning b: planning & design,2011,38(3): 567-568.

[12] D’ACCI L.The mathematics of urban morphology[M].Cham: Springer International Publishing,2019.DOI: 10.1007/978-3-030-12381-9.

[13] SCHWARZ N.Urban form revisited-selecting indicators for characterising European cities[J].Landscape and urban planning,2010,96(1): 29-47.DOI:10.1016/j.landurbplan.2010.01.007.

[14] MANSOURIHANIS O,MAGHSOODI TILAKI M J,YOUSEFIAN S,et al.A computational geospatial approach to assessing land-use compatibility in urban planning[J].Land,2023,12(11): 2083.DOI: 10.3390/land12112083.

[15] 叶宇,庄宇.新区空间形态与活力的演化假说:基于街道可达性、建筑密度和形态以及功能混合度的整合分析[J].国际城市规划,2017,32(2): 43-49.DOI: 10.22217/upi.2016.562.

[16] DURST N J,SULLIVAN E,JOCHEM W C.The spatial and social correlates of neighborhood morphology: evidence from building footprints in five U.S.metropolitan areas[J].PLOS ONE,2024,19(4): e0299713.DOI:10.1371/journal.pone.0299713.

[17] 刘鹏,丁凡.地块划分研究的源流、议题与展望[J].城市规划学刊,2022(4): 43-50.DOI: 10.16361/j.upf.202204005.

[18] 刘鹏,NEPPL M.中国历史城市的地块肌理保护研究:内涵、演变和策略[J].城市规划学刊,2020(5): 92-99.DOI: 10.16361/j.upf.202005012.

[19] 陈飞.一个新的研究框架:城市形态类型学在中国的应用[J].建筑学报,2010(4): 85-90.

[20] 龙瀛,沈振江,毛其智.地块方向:表征城市形态的新指标[J].规划师,2010,26(4): 25-29.

[21] 丁沃沃,胡友培,窦平平.城市形态与城市微气候的关联性研究[J].建筑学报,2012(7): 16-21.

[22] 叶宇,戴晓玲.新技术与新数据条件下的空间感知与设计运用可能[J].时代建筑,2017: 6-13.

[23] KROPF K.Plots,property and behaviour[J].Urban morphology,2018,22(1): 5-14.

[24] 樊钧,唐皓明,叶宇.人本尺度下的社区生活便利度测度——基于多源城市数据的精细化评估[J].新建筑,2020(5): 10-15.

[25] CONZEN M R G.Alnwick,Northumberland: a study in town-plan analysis[J].Transactions and papers (Institute of British Geographers),1960(27): iii-122.

[26] 林炳耀.城市空间形态的计量方法及其评价[J].城市规划汇刊,1998(3): 42-45,65.

[27] 曹曙,江军廷.地块尺度及用地边界对城市形态的影响[C]// 和谐城市规划——2007 中国城市规划年会论文集.哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,2007: 870-873.

[28] 施益军,翟国方,陈伟,等.功能重构视角下的城市地块更新研究——以南京龙潭保税物流中心为例[J].规划师,2018,34(4): 57-62.

[29] 邓舒珊,蔡萌,田银生.广州状元坊传统街区商贸空间形态演变与动力机制研究[J].南方建筑,2017(2): 72-78.

[30] KROPF K.Plot types and housing in nineteenth century Westminster[J].Rethinking the XIXth century city (Aga Khan Program for Islamic Architecture at Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology,Cambridge,M.A.),1998: 113-119.

[31] 赵芹.城市居住地块形态特征研究与表述[D].南京: 南京大学,2015.

[32] 王卷乐,王晓洁,王明明,等.2020.Population Density Data Set of China’s Townships (subdistricts) (2010) [DS/OL].V1.Science Data Bank [2023-12-10].https://doi.org/10.11922/sciencedb.964.DOI:10.11922/sciencedb.964.

[33] ZHONG T,LÜ G,ZHONG X,et al.Measuring human-scale living convenience through multi-sourced urban data and a geodesign approach:buildings as analytical units[J].Sustainability,2020,12(11): 4712.

[34] 步行评分方法[EB/OL].[2024-03-22].https://www.walkscore.com/methodology.shtml.

[35] YE Y,VAN NES NES A.Quantitative tools in urban morphology:combining space syntax,spacematrix and mixed-use index in a GIS framework[J].Urban morphology,2014,18(2): 97-118.

[36] LIU M,LIU Y,YE Y.Nonlinear effects of built environment features on metro ridership: an integrated exploration with machine learning considering spatial heterogeneity[J].Sustainable cities and society,2023,95: 104613.

[37] BALOGUN A L,TELLA A.Modelling and investigating the impacts of climatic variables on ozone concentration in Malaysia using correlation analysis with random forest,decision tree regression,linear regression,and support vector regression[J].Chemosphere,2022,299: 134250.DOI:10.1016/j.chemosphere.2022.134250.

[38] PENG Z,LU W,HAO T,et al.Cost-aware generative design for urban‘cool spots’: a random forest-principal component analysis-augmented combinatorial optimization approach[J].Energy and buildings,2023,295:113317.

[39] BUITINCK L,LOUPPE G,BLONDEL M,et al.API design for machine learning software: experiences from the scikit-learn project[J].Eprint arxiv,2013.DOI: 10.48550/arXiv.1309.0238.

[40] GREENWELL B M.PDP: an R package for constructing partial dependence plots[J].The R journal,2017,9(1): 421.

[41] JACOBS J.The death and life of great American cities[M].New York:Random House LLC,1961.

[42] MONTGOMERY J.Making a city: urbanity,vitality and urban design[J].Journal of urban design,1998,3(1): 93-116.DOI: 10.1080/13574809808724418.

[43] CARMONA M.Place value: place quality and its impact on health,social,economic and environmental outcomes[J].Journal of urban design,2019,24(1): 1-48.DOI: 10.1080/13574809.2018.1472523.