地块格局(plot pattern)指城镇发展演变过程中所形成的产权地块划分与排布形态。它虽然是不可见的抽象边界,却是反映土地产权结构的形态要素,并且同街道格局、建筑形态、土地利用等城市形态要素互相关联,对建成空间形态和品质塑造起到至关重要的作用[1-2]。因此,地块格局是城市更新的核心管控要素之一。近年来,我国城市发展从增量扩张转向存量更新,城市更新的方式也从基于土地效益的大拆大建模式,转向追求多元价值导向,强调精细化、小尺度、渐进式的有机更新方式。在此背景下,亟待探索精细化的城市更新地块格局管控方法,通过地块格局的有效导控促进城市空间形态和土地产权结构的优化。德国、美国等欧美国家较早开始应对旧城更新中地块格局的规划管控问题,建立了相对成熟的地块格局管控方法和机制。本文梳理了我国当下两种典型的旧城地块格局更新情景,建立城市更新的地块格局形态与产权管控要素框架,以德国(柏林)和美国(纽约)为例探讨它们在对应更新情景下的地块格局形态与产权管控方法,并在总结国际经验基础上,提出面向我国旧城有机更新的地块格局形态与产权管控建议。

1 差异化更新情景下的地块格局形态与产权管控

克罗普夫(Kropf)提出“地块”概念具有三种主要属性,即地块作为物质形态要素、作为土地利用单元以及作为土地产权单元的属性[3]。地块格局的管控在不同程度上涉及这三种属性。土地利用的管控是各国规划体系的关键内容,但各国对地块形态和产权/开发权的管控差异较大。我国城市地块格局的演变受到当代城市规划制度尤其是控制性详细规划体系(下称控规体系)直接影响。控规体系通过设定地块划分(plot division)规则和地块规划条件,创造符合规划目标的地块格局。但已有研究指出,控规体系长期以来存在地块划分标准模糊、规划方案忽视产权边界、空间形态控制不足等问题[4-5]。且在存量更新的背景下,这种既有城市形态和土地产权的复杂关系给地块格局的更新管控带来更大的挑战。因此,本文针对城市更新中的地块格局形态和产权管控展开研究。

不同的城市更新情景导致地块格局在更新规模、管控要素和管控方式等方面存在差异。通过梳理我国典型城市的旧城更新规划可以看到,当前存量更新背景下存在两种典型的地块格局更新情况:第一类是在地段层面进行“限定规模的地块格局重划”,主要应对拆旧建新类更新情景,管控重点是建立适应性的地块格局重划方法和机制;第二类是在“既有产权格局下的局部地块更新”,主要应对改建加建类更新情景,地块格局调整幅度不大,管控重点是建立针对个体地块更新的控制规则。针对以上两种典型更新情景,本文选取德国(柏林)和美国(纽约)两个具有借鉴意义的国际案例,分析比较它们在差异化更新情景下的地块格局形态和产权管控方法。其中,基于德国(柏林)案例解析限定规模的地块重划管控方法;基于美国(纽约)案例解析既有产权格局下的局部地块更新管控方法。案例选取依据如下:德国法定建设规划针对地段层级更新中的地块格局重划问题,形成了法定规划、城市设计、土地再分配机制相结合的较为完整的技术方法,并被应用在1990 年代以来的柏林内城批判性重建计划中,通过地块格局重划策略成功推动了历史城市空间修补。不同于德国案例,美国(纽约)的区划法作为一种针对私有地块利用的地方法规,并不提供自上而下的地块划分原则,而更强调通过建立分区规定和土地开发权调整规则等为个体地块的更新提供普遍性规则,实现对既有产权格局下局部地块更新的有效管控。

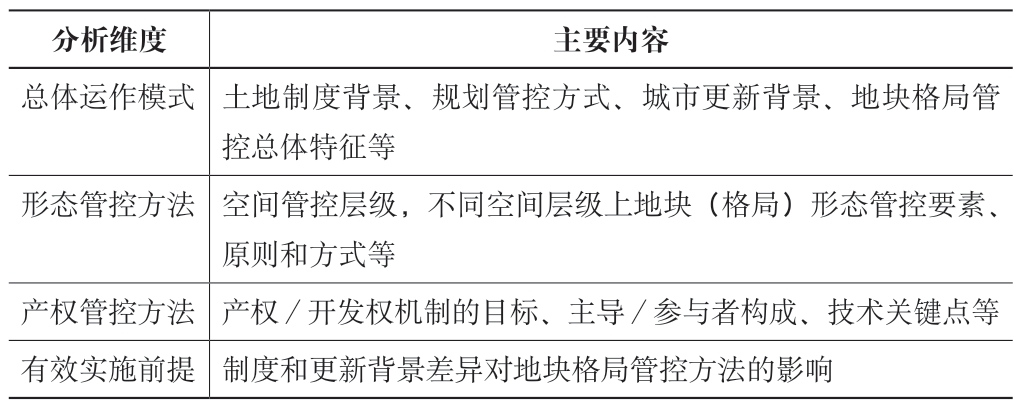

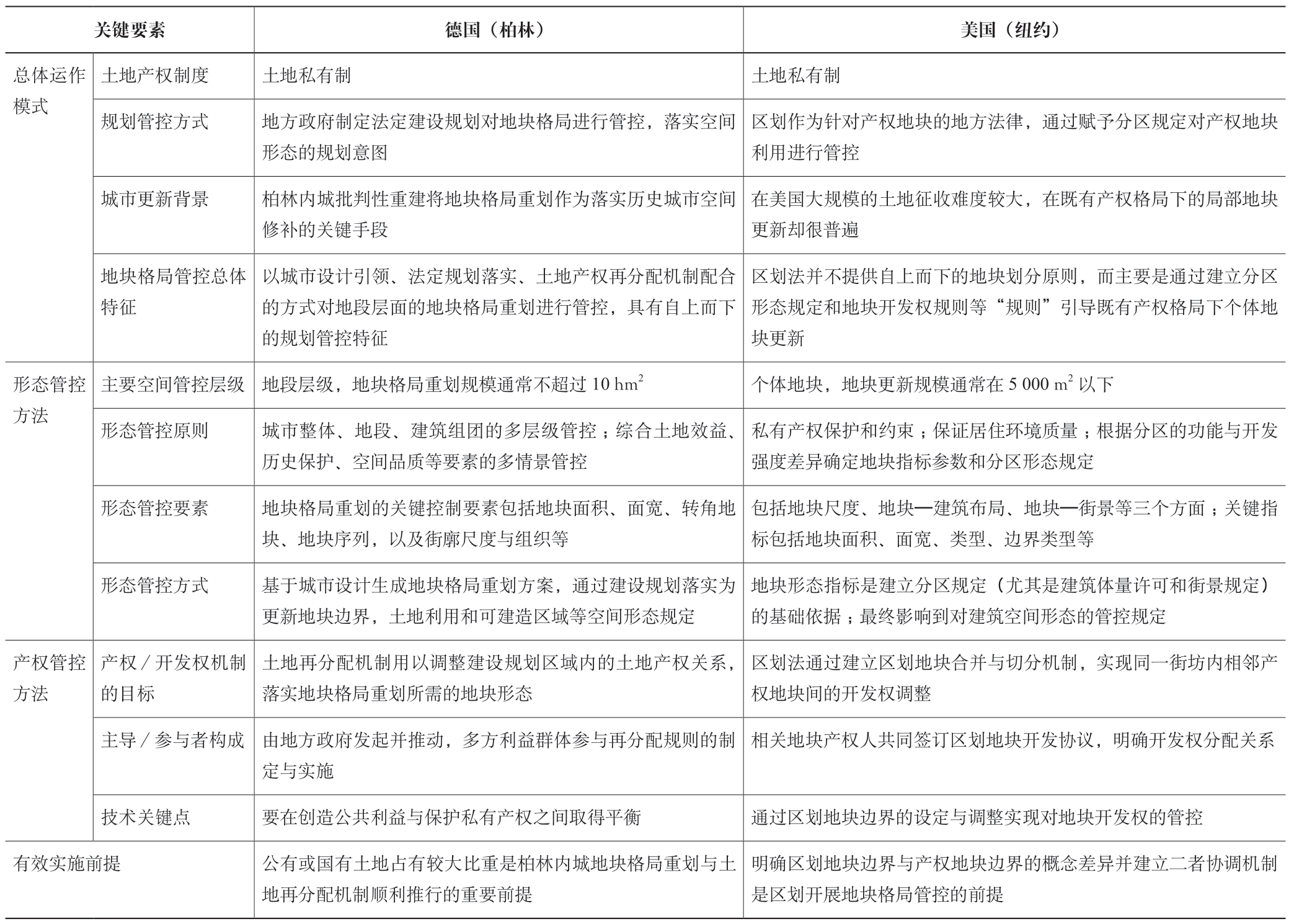

两个国家的案例因为不同的土地制度、规划管控制度以及城市更新背景等,在地块格局的管控方式和特征上具有显著差异,但它们都为我国城市存量更新背景下的地块格局管控提供了宝贵经验。为了在厘清背景差异的基础上提取和比较两个案例的地块格局形态与产权管控经验,下文从总体运作模式、形态管控方法、产权管控方法和有效实施前提四个维度建立了城市更新的地块格局形态和产权管控要素框架(表1)。其中,总体运作模式从土地制度背景、规划管控方式、城市更新背景和地块格局管控总体特征等方面解析两个案例的地块格局管控背景差异和总体特征。形态管控方法维度梳理两个案例的空间管控层级,不同空间层级上的地块(格局)形态管控要素、原则和方式等。产权管控方法维度解析两个案例中产权/开发权相关机制的目标、主导/参与者构成、技术关键点等内容。有效实施前提维度旨在厘清制度和更新背景差异对两个案例的地块格局管控方法的关键影响,为提出面向我国城市更新的借鉴建议奠定基础。

表1 城市更新的地块格局形态与产权管控要素框架

资料来源:作者绘制

2 限定规模的地块格局重划管控:德国(柏林)建设规划案例

2.1 总体运作模式:法定规划、城市设计与产权机制协同配合

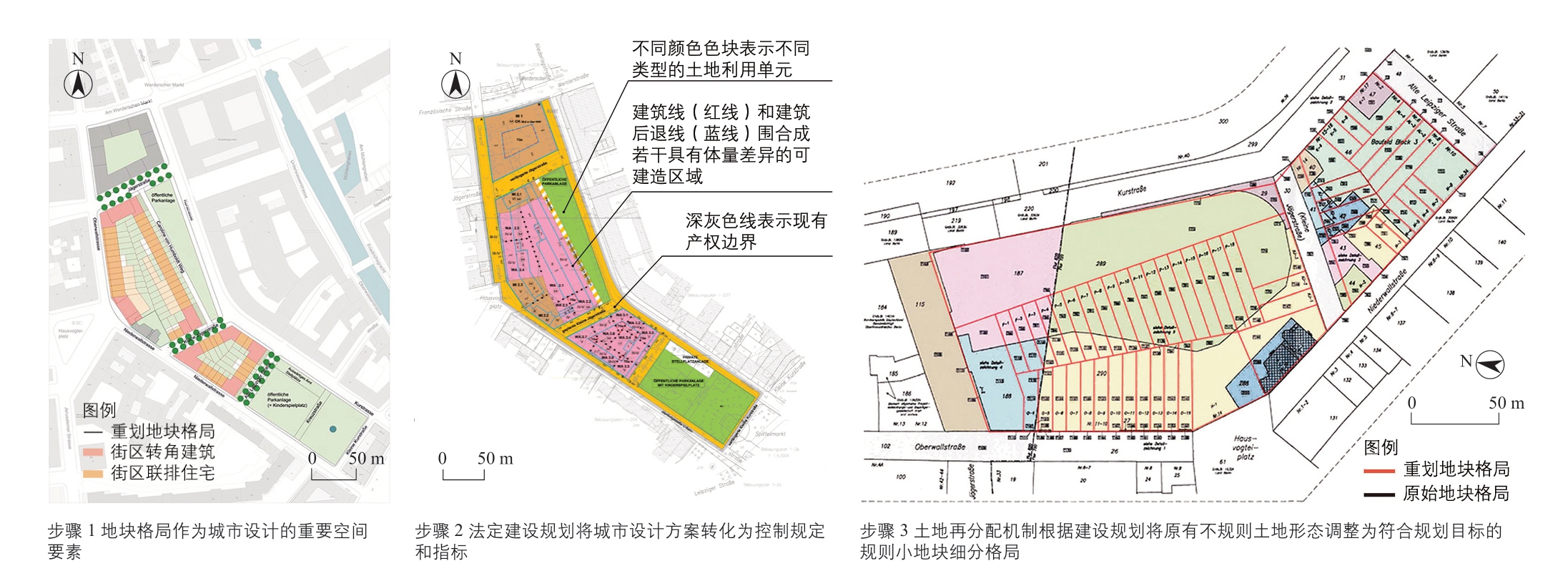

德国建设规划(Bebauungsplan,简称B-plan)是由地方政府负责制定的法定详细规划,主要管控建设用地的用地性质、开发强度、空间形态和建设方式等,其中,地块格局的管控是建设规划落实空间形态规划意图的关键手段。在管控方式形成了城市设计引领、法定规划落实、土地产权机制配合的总体运作特征(图1)。

图1 城市设计、建设规划以及土地再分配机制的协同(以弗雷德里西沃德居住区更新为例)

资料来源:左图源自参考文献[5];中图源自ttp://www.stadtentwicklung.berlin.de/;右图源自https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/hauptstadt/dokumentation/en/vorarbeiten/grundbesitz.shtml

首先,城市设计被作为建设规划编制的前提。城市设计的空间要素除街道、建筑、开放空间等外,也特别强调对地块格局的规划设计[6]。以柏林1990 年代以来的内城批判性重建计划为例,在“修复历史城市平面、实现新旧建筑共生”的总体目标下,明确了恢复小尺度地块细分格局的地块重划总体原则[7-8],并在地段层面制定差异化地块重划方案。

其次,编制法定建设规划将城市设计方案转化为控制规定和指标。建设规划根据地块重划方案确定更新地块的边界,及其对应的土地利用和空间形态规定。建设规划的图则标示出规划地块边界、建筑边界(即可建造区域)以及现状产权地块边界,三者叠加可清晰显示规划地块边界及建筑边界是否同现状产权地块边界一致。如果不一致,则需要启动土地再分配机制调解新旧地块格局在形态与产权上的“错位”情况。

最后,通过土地再分配机制(Umlegung)机制调整规划区域内的土地产权关系,创造符合规划目标的地块形态,包括地块位置、形状、面积等。德国作为土地私有制国家,该机制的建立旨在落实建设规划的公共利益,如更新区域规划的公共用途用地等。

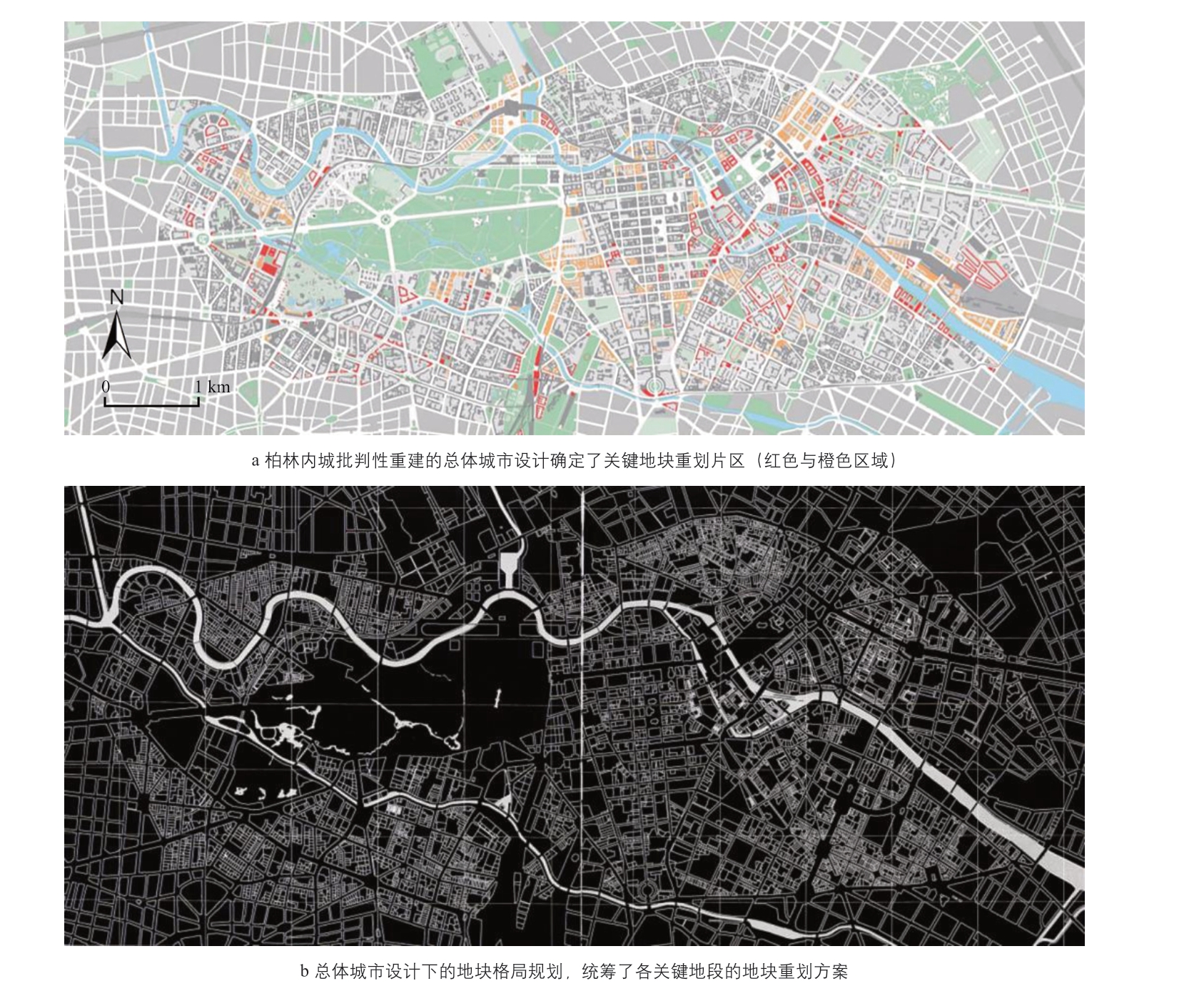

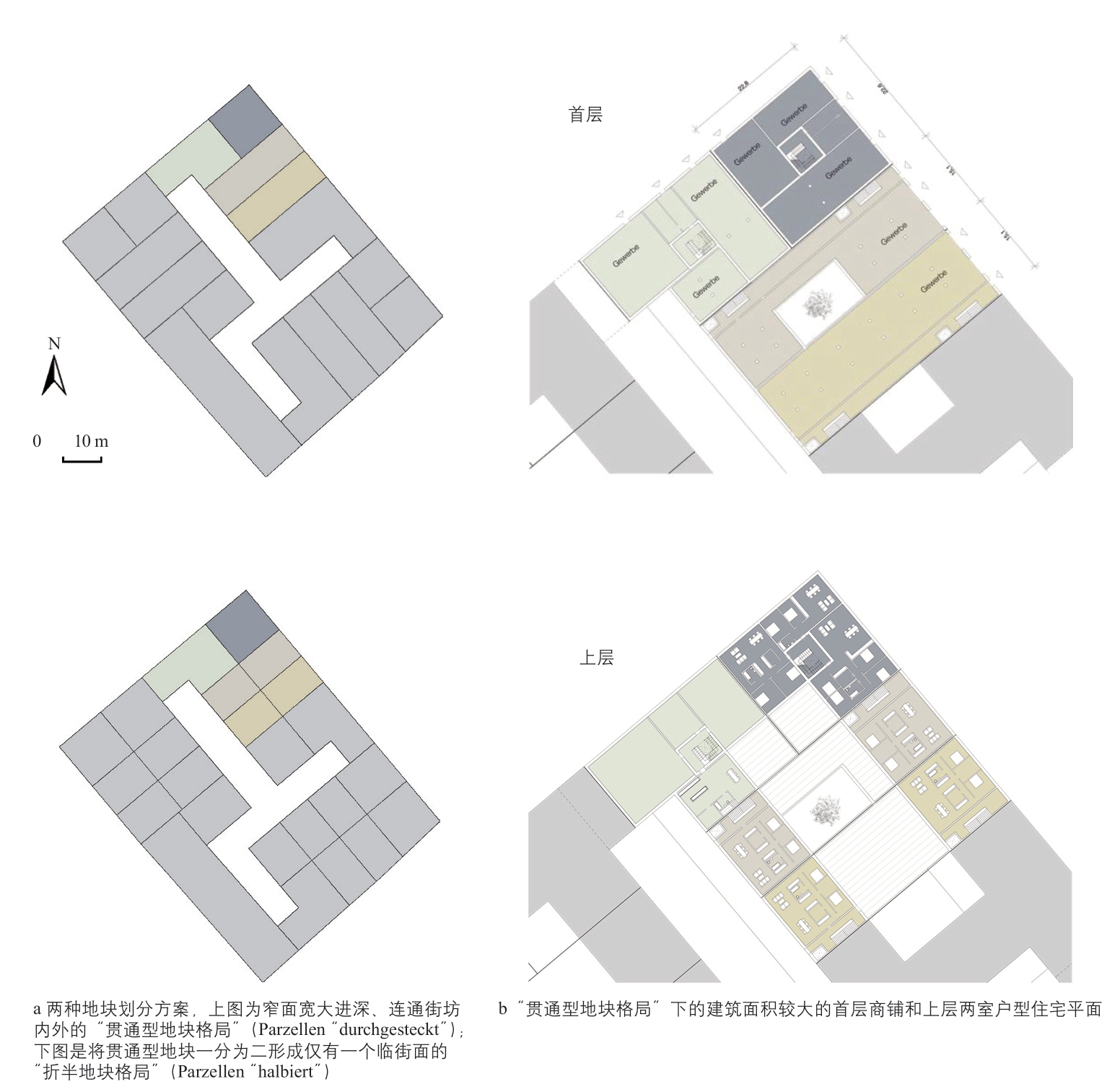

2.2 形态层面:城市设计引领的多层级多情景地块格局形态管控

德国建设规划通过与城市设计配合实现了对地块格局的多层级和多情景形态管控。多层级管控强调从城市整体、地段、建筑组团等空间层级引导地块格局的更新。柏林内城批判性重建计划中,在城市整体层面,综合考虑历史形态修补和当代空间发展需求,确定了若干需“地块格局重划”的关键片区(图2)。在地段层面,根据不同的街区发展条件制定差异性地块格局重划策略。地块格局重划规模通常不超过10 hm2,关键控制要素包括地块面积、面宽、转角地块、地块序列,以及街廓尺度与组织等。地块形态要素控制与建筑形态规定密切关联,通过地块形态要素的精细控制促进建筑空间营造意图落实。在建筑组团层面,地块划分与建筑开发定位紧密结合,考虑不同地块格局适配的建筑平面、业态类型和潜在人群特征等[9](图3)。

图2 柏林内城批判性重建的整体城市设计与地块格局规划

资料来源:图2a 源自http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/planwerke/de/planwerk_innere_stadt/download/index.shtml;图2b 源自参考文献[7]

图3 布莱特街(Breite Strasse)街坊更新案例中的地块格局设计

资料来源:https://docplayer.org/181857626-Untersuchung-wohnbaupotentiale.html

多情景的地块格局形态管控意味着并非单纯以土地开发效益作为地块划分标准,而要充分考虑既有城市环境(尤其是历史城市形态)的影响,同时实现城市空间品质的提升。建设规划编制须遵守所谓“融入原则”,即新建建筑的功能和空间形态须尊重并融入既有环境。该原则也体现在柏林内城批判性重建计划的地块格局重划策略中。例如:历史中心区巴黎广场(Pariser Platz)的地块重划针对重要历史界面和外围次要界面采用差异的地块划分方式,即严格保护重要历史界面的地块面宽和排布形式,而外围次要界面根据当代城市发展需要对一些尺度过小的地块进行合并(图4)。商业中心区波茨坦广场(Potsdamer Platz)的地块重划通过小街坊密路网格局限制商业地块的最大尺度,同时通过创造连续街道界面和地块内部开放空间,促进大地块格局融入历史城市平面。

图4 巴黎广场重建中的地块格局重划策略示意

资料来源:作者根据http://www.stadtentwicklung.berlin.de 绘制

2.3 产权层面:土地再分配机制落实城市空间形态发展意图

土地再分配机制作为推动城市更新的制度工具,其关键意义在于通过土地产权关系的调整落实城市设计的空间形态发展意图。土地再分配主要由地方政府发起并推动,多方利益群体参与规则的制定与实施。德国作为土地私有制国家,其土地再分配开展的关键是要在公共利益与保护私有产权之间取得平衡,具体表现为以下几点。

(1)土地再分配只有在地块重划作为建设规划落实的必要前提时才被启动[10]。土地再分配要求多主体参与,包括土地产权人、土地使用者、地方政府以及其他相关公共机构和团体等。

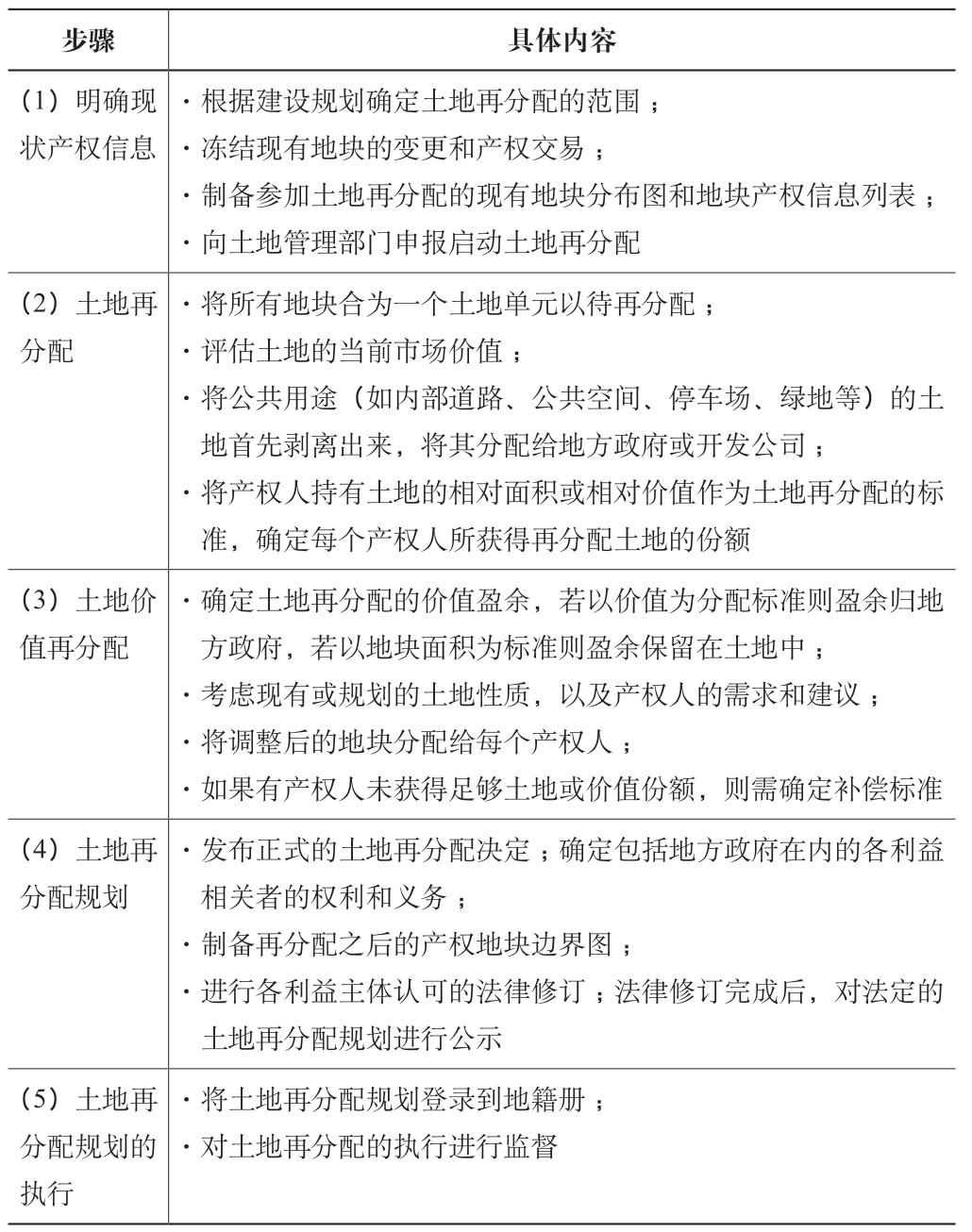

(2)土地再分配流程包括5 个主要步骤(表2),优先落实建设规划中的公共性质用地,同时保障土地产权人的利益。其中,第二步“土地再分配”首先将需要进行调整的所有地块合并为一个“待分配土地单元”;然后再将规划的公共用途地块(如内部道路、公共空间、停车场用地等)剥离出来,其产权分配给地方政府或其下属开发公司;剩余土地则基于面积或价值占比按份额再分配给各产权人。第三步“土地价值再分配”确定土地再分配的价值盈余及其分配归属;如果产权人未获得足够的土地价值份额,则需确定补偿标准,以此保证私人利益。

表2 德国土地再分配机制的5 个主要步骤

资料来源:作者根据参考文献[10]绘制

(3)公有或国有土地占有较大比重是德国土地再分配机制顺利推行的重要前提。例如:柏林内城中大部分地块重划的地段,其产权归属于中央政府、柏林地方政府和一些公有机构等。此外,地方政府试图通过土地再分配推动比重较大的国有土地的再私有化,这种自上而下的推动使得柏林内城地块重划工作的阻力相对较少。

3 既有产权格局下的局部地块更新管控:美国(纽约)区划案例

3.1 总体运作模式:形态和开发权规则引导个体地块自主更新

美国区划是针对私有宗地即产权地块利用的地方法律,通过赋予分区规定管控产权地块利用,建立了从邻里到城市整体的有序土地发展格局[11]。由于美国的私有产权制度和区划法保护和约束物权的法律立场[12],大规模的土地征收难度较大,而在既有产权格局下的局部地块更新(通常规模在5 000 m2 以下)却很普遍,它们主要因循分区形态规定和地块开发权规则等地块更新规则。

分区规定的建立基于分区(zoning district)①分区主要在地段或街坊层面开展,全市的土地被划分为若干分区,分区类型首要按功能差异分为居住、商业和工业三大类,在此基础上对开发强度、空间形态、环境文脉特征等差异作进一步细分。和区划地块(zoning lot)两个空间层级。其中,分区的规模从几公顷到上百公顷不等;区划地块则通常与一块宗地对应,是落实分区规定的基本单元。地块形态指标包括地块面积、面宽、类型和边界,它们是建立分区规定的基础依据,与建筑体量和街景两类分区规定尤为密切关联。尽管分区规定设置地块形态指标的根本目的是落实对建筑空间形态的管控,但客观上地块形态指标对城市地块格局的普遍形态特征产生了显著影响。

在产权层面,区划关注的并非地块产权关系本身的调整,而是通过区划地块边界的设定与调整实现对地块开发权的管控。在美国区划法体系下,区划地块和产权地块②区划条例中表述为税收地块(tax lot),指基于财产税目的而被登记具有唯一土地编号的宗地,实际上就是本文所指的产权地块。例如:一列同时建造的联排住宅可被视为一个区划地块中的多个独立产权地块。再如:一个区划地块上的多户住宅建筑可能包含多个独立的共有产权地块(condominium units)。是两个不同的概念。尽管两者经常具有同样的边界,但区划地块也可以由一个街廓内的两个或更多的产权地块构成。区划地块与产权地块的边界差异导致分区规定边界、土地开发边界和产权边界三者的错位情况,区划法通过建立区划地块的边界调整机制实现相邻产权地块间的开发权转移,以化解这一矛盾。土地产权人也依赖上述机制实现自下而上的城市更新。

3.2 形态层面:基于地块形态指标建立分区形态规定

美国纽约区划通过设置地块形态指标,为建立分区形态规定建立了基础。地块形态的管控内容包括三个方面,即地块尺度、地块—建筑布局和地块—街景管控。

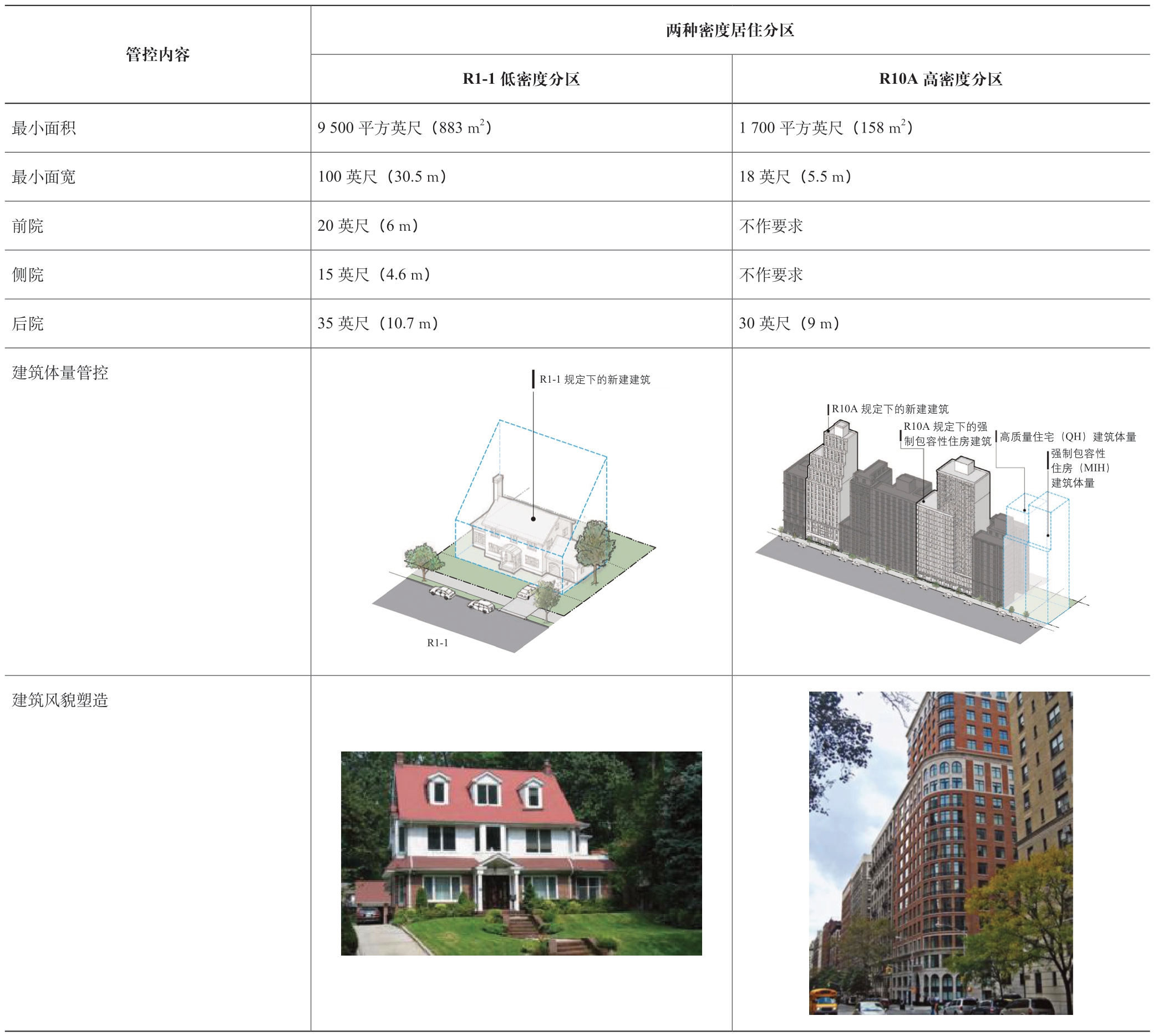

地块尺度的规定主要针对居住分区,基于开发强度规定最小地块面积和地块面宽。目的是保证居住环境质量,防止居住密度过高。总体上低密度邻里分区对应的最小地块尺度较大;随着居住分区的开发强度增长,对应的最小地块面积和地块面宽值逐渐下降。地块尺度规定对不同分区下的建筑体量管控和风貌塑造产生影响(表3)。

表3 纽约区划中两种密度居住分区的地块—建筑形态管控示意

资料来源:作者根据参考文献[11]绘制

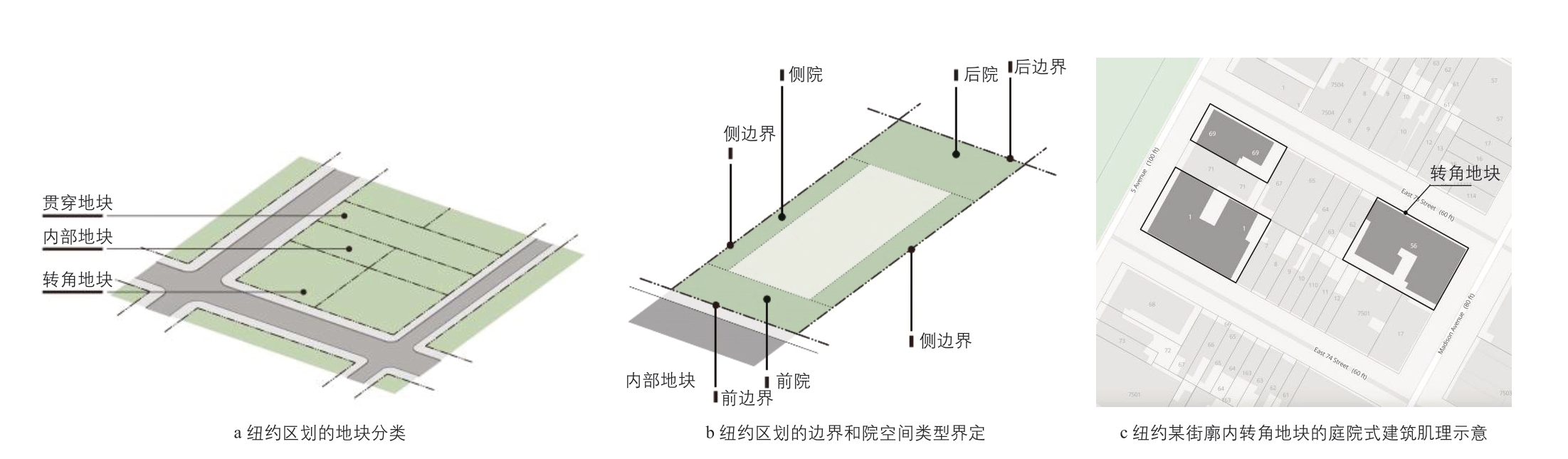

区划通过设定地块类型和地块边界类型来管控地块内的建筑和开放空间布局(图5)。根据地块在街廓内的相对位置区分出转角地块、贯穿地块和内部地块三种地块类型①转角地块(corner lot)指距离两条或以上街道交叉点100 英尺范围内的任何区划地块;贯穿地块(through lot)指与两条大致平行的街道相交但不属于转角地块的任何区划地块;内部地块(interior lot)指既不属于转角地块也不属于贯穿地块的任何区划地块。。分别基于区划地块的不同边界,定义了三种地块内部开放空间类型,即前院、侧院和后院,通过控制它们的面积和位置引导地块内的建筑布局。不同的分区功能与开发强度下有不同的地块内部开放空间规定。其中,居住分区的规定最为严格,尤其是中低密度居住分区(R1-R5 分区)为保证居住环境质量,对地块的三种庭院空间有较全面的规定。商业区强调营造连续的建筑临街界面,对前院和侧院通常不作规定,仅统一规定后院进深为20 英尺(6 m)。此外,地块类型与内部开放空间规定叠加可以塑造特定的建筑肌理特征。例如:根据商业分区规定,转角地块内的建筑可以紧贴街道红线以及相邻建筑侧墙建造,使得庭院式①纽约区划将地块内部开放空间分为两种类型,即建筑外侧与地块边界线形成的院空间(yard)和被建筑内部围合而成的庭院空间(court)。的建筑肌理普遍出现在转角地块,而较少出现在另外两种(位于街区中部的)地块类型中。

图5 纽约区划通过设定地块类型和地块边界类型来管控建筑和开放空间布局

资料来源:图a 和图b 为作者根据参考文献[11]绘制;图c 源自https://zola.planning.nyc.gov/about#9.72/40.7125/-73.733

纽约区划根据地块面宽的差异建立了不同的街景(街道墙)规定。例如:在中高密度居住分区(R6-R10),面宽大于50 英尺(15.2 m)的地块,其建筑临街面不能超过相邻建筑的临街面;面宽小于50 英尺(15.2 m)的窄地块,其新建筑的临街面必须要与相邻建筑齐平。这样窄地块的建筑临街面依然能延续原有街道墙,较宽地块的新建筑则可能通过退线提供更多的街道(广场)空间。这些规定对纽约街道空间品质的塑造起到了重要作用。

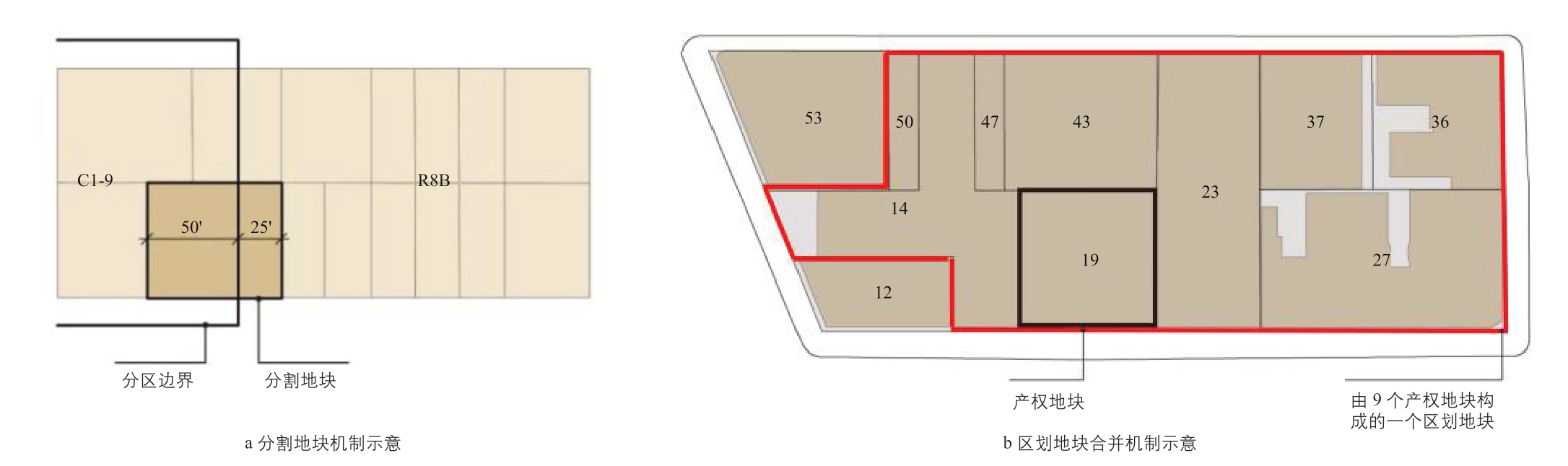

3.3 产权层面:同一街坊内相邻地块间的开发权调整机制

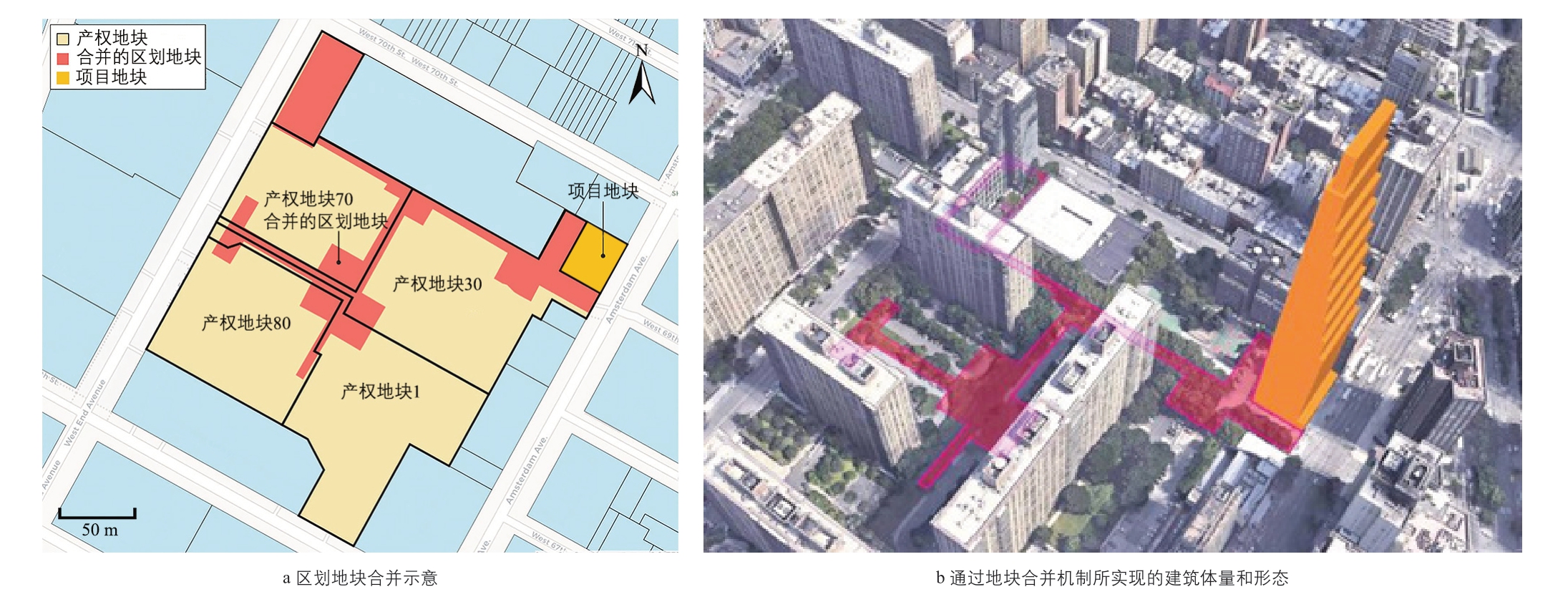

为化解区划边界与产权边界不一致情况下的土地开发/更新困境,纽约区划建立了区划地块的合并与切分机制调整区划地块的边界,以实现同一街坊内相邻地块间的土地开发权调整和转移②纽约区划中建立多种情景下的土地开发权转移规定,区划地块的合并与切分机制主要针对同一街坊内的相邻地块间开发权转移情况,不涉及跨街坊的土地开发权转移。(图6)。当一个区划地块被不同分区切分而落入2 个或多个不同的分区中,这类地块被称为分割地块(split lot)。多数情况下,分割地块内各切分部分需要遵守其所在分区的土地用途和建筑体量规定。若分割后地块较小部分的宽度小于25 英尺(7.6 m),则该地块较大部分的土地用途和建筑体量规定可适用于整个地块。通过分割地块机制,一些大尺度地块可被细分出多个不同的用地和建筑形态控制区域,从而实现更精确的空间形态管控。

图6 纽约区划中区划地块的合并与切分机制示意

资料来源:图a 源自https://www.nyc.gov/site/planning/zoning/glossary.page;图b 源自https://www.georgejanes.com/newgjsite/wp-content/uploads/2018/05/Why_is_gerrymandering_lots_important_cc_final_print.pdf

区划地块合并(zoning lot merger)是指一个街区内两个或多个相邻产权地块合并为一个更大的新区划地块,前提是相邻地块间至少有10 英尺(3 m)的共同连续边界。未使用的开发权因此可以在新合并区划地块范围内转移,同时新区划地块要遵守其范围内所有的既有分区规定。相关产权地块的所有者共同签订区划地块开发协议(ZLDA: Zoning Lot Development Agreement),明确产权地块间的开发权分配关系以及建筑体量规定[13]。

由于纽约区划明确了每个地块所属分区的容积率上限,地块面积对可开发建筑面积和可提供开放空间面积产生了直接影响,一些小尺度地块的开发规模因此受限,区划地块合并机制为解决这一现实困境提供了支持①需要说明的是,介绍该案例的用意不是鼓励城市更新项目为了追求开发强度而突破规划条件,而是为解决既有产权格局下个体(小尺度)地块更新的现实困境提供一种可参考的开发权调整机制。。以阿姆斯特丹200(200 Amsterdam)项目为例,该项目位于纽约曼哈顿上西区中心地带,属于R8 高强度居住分区,地块面积约1 120 m2,计划更新为一座51 层的商住混合塔楼。但规划建筑面积超过了分区规定的最大开发面积限制,也无法提供规定的开放空间面积。在此情况下,采用地块合并机制将项目地块与其西侧的一个地块合并,形成面积约9 300 m2 的新区划地块,原来几个地块的剩余容积率和开放空间贡献面积得以在新区划地块内部转移(图7)[14],项目因此能突破原有分区规定的建筑面积限制,在一个相对小尺度地块上建造一个更大体量的建筑。

图7 阿姆斯特丹200 项目的区划地块合并

资料来源:https://www.mas.org/news/bsa-must-revoke-permit-for-200-amsterdam-avenue/

4 对我国城市更新地块格局管控的启示

4.1 两种地块格局更新情景下的国际案例经验总结

德国(柏林)和美国(纽约)两个案例作为不同制度和城市更新背景下的地块格局管控方式,在总体运作模式、形态管控方法、产权管控方法、有效实施前提等方面呈现出差异特征,为不同的地块格局更新情景提供了经验(表4)。

表4 德国(柏林)与美国(纽约)案例的地块格局形态与产权管控要素对比

在总体运作模式方面,两个案例虽然都是私有土地制度下的地块更新,但在规划管控方式、城市更新背景、地块格局管控总体特征方面差异显著。德国(柏林)的地块格局管控体现出自上而下、整体统筹的特征。聚焦地段层级的地块格局重划(地块面积通常不超过10 hm2),通过法定建设规划与城市设计、土地再分配机制紧密结合,落实柏林内城批判性重建的空间形态规划意图。美国(纽约)区划案例则为既有产权格局下的局部地块(地块规模通常在5 000 m2 以下)更新管控提供了经验。相比德国案例的“规划”特征,纽约区划作为一种地方法规,通过分区规定和土地开发权调整规则为个体地块的更新提供普遍性“规则”,推动其自主更新。

在地块形态管控方面,德国(柏林)案例以城市设计为引领,建立了多层级、多情景的地块格局重划策略和管控规定。从城市整体、地段、建筑组团等多个空间层级引导地块格局形态更新调整;同时综合考虑土地效益、历史城市形态保护、空间品质提升等问题,建立了多情景的地块格局更新方案。美国(纽约)区划并不提供自上而下的地块划分规定,将地块面积、面宽、类型、边界等地块形态指标作为建立分区规定的依据,从而对不同分区的建筑体量和风貌进行管控。地块指标赋值体现出保护私有产权与提高居住环境质量等方面的考虑。

在地块产权管控及其实施前提方面,德国的土地再分配机制旨在通过调整更新区域内的土地产权关系,落实城市更新所需的地块格局形态。它由地方政府发起,多方利益群体参与再分配规则的制定,其关键点是要在创造公共利益与保护私有产权之间取得平衡。这里必须意识到,公有或国有土地占有较大比重是柏林内城土地再分配顺利推行的重要前提。美国区划法并不关注地块产权关系本身的调整,而是通过建立区划地块合并与切分机制,实现相邻产权地块间的开发权调整和转移。其中,厘清区划地块边界与产权地块边界的概念和差异是区划地块合并与切分机制建立的前提。

4.2 对我国城市更新地块格局管控的启示

两个案例表明,地块格局的精细管控对于可持续的城市更新具有重要推动作用。相比之下,我国城乡规划工作长期受到计划经济体制、土地划拨制度等影响,对地块形态与产权属性的重要性和复杂性认识不足;在高速增长时期建立的控规体系更多旨在应对新区增量建设,地块划分的依据多从功能需求出发,对于既有建成环境的形态特征和产权约束等考虑相对不足,导致地块格局的形态和产权层面管控方法总体上比较粗放[15]。这种地块格局管控方式在应对当前旧城存量更新时往往暴露出系统性和精细化程度不足的问题。针对这些问题,德国和美国两个国际案例为我国城市存量更新背景下的地块格局管控提供如下有益启示。

(1)面对复杂且差异化的更新条件,应建立多维度、分情景的地块格局总体管控导向。在管控理念上明确针对地块的土地利用、空间形态以及产权/开发权的多维度综合管控是落实有机更新的首要前提,尤其需建立精细化的地块形态与地块产权/开发权管控方法。同时,根据两种典型地块格局更新情境建立针对性的管控方法:限定规模的地块格局重划应强调控规体系同城市设计、城市更新规划、土地整备机制的协同管控;而既有格局下的个体地块更新主要依托控规体系建立精细化的地块形态和开发权调整规则。

(2)建立精细化城市设计引领的地块格局重划方法,包括三个关键点:一是整体统筹,结合城市更新规划从旧城(尤其是历史城区)整体层面明确地块格局保护更新原则,以及地块重划的关键地段;二是根据地段的具体更新条件和目标,制定差异化的地块格局重划方案,综合考虑土地效益、历史文化保护、空间环境品质等多种影响要素;三是建立地块格局形态方案的落实机制,包括优化控规体系中地块形态指标的设置,地块形态指标同建筑空间形态的关联管控[16],以及配合地块格局方案落实的土地整备机制等。

(3)建立应对既有产权格局下的个体地块更新规则。首先,在城市更新语境下,控规地块表征土地利用和空间形态管控的基本单元,产权地块则是城市更新落实的基本权属单元,在旧城区尤其是历史城区,二者在边界上常常出现错位情况,因此在控规层面需要分别明确其对应的管控内容,如划分基于土地利用和空间形态边界的更新管理单元和基于产权边界的更新实施单元,通过两级管理单元推动旧城有机更新[17-18]。其次,加强对关键地块形态指标,包括面积、面宽、边界类型等的管控,通过地块形态指标管控强化对建筑布局和街景等方面的整体秩序控制。此外,尽管中国控规体系同美国区划具有很大差异,但区划地块的合并与切分机制仍对于我国特定情景下的地块更新具有一定借鉴意义。例如:针对历史地段的局部地块更新情景,可通过建立相邻地块间的开发权调整机制,实现基于产权地块的有机更新。

与此同时必须认识到,由于土地制度、规划制度和城市更新背景等显著差异,国外的地块格局管控方法和机制不能被简单地移植。例如:德国柏林内城的批判性重建提倡恢复部分中小尺度为主的历史地块格局,其背后伴随着两德统一后对原东德国有土地的再私有化过程。而我国当前的旧城更新除少数历史地段外,很难再恢复到传统尺度的地块格局,因此探索适合我国旧城的地块重划尺度是一个非常关键的问题。再如:美国区划的各项建设规定是基于分区而非地块确定的,地块更新需要服从具有普遍性的分区规定。而我国的控制性详规是基于地块建立针对性的规划条件,导致相邻地块间的形态和规划条件差异非常大,调规难度也非常大,在很多情况下难以实现类似纽约区划地块的合并与切分机制。因此需要探索适合我国情况的局部地块开发权调整机制。以上问题都是未来研究的方向。

[1] 刘鹏,丁凡.地块划分研究的源流、议题与展望[J].城市规划学刊,2022(4): 43-50.

[2] CONZEN M R G.NORTHUMBERLAND A.A study in town-plan analysis[M].2nd ed.London: Institute of British Geographers Publication,1969.

[3] KROPF K.Plots,property and behaviour[J].Urban morphology,2018,22:1-10.

[4] 刘迪,孙晓敏.地块划分对加强城市设计实效性的意义[J].城市规划学刊,2012(增刊1): 144-148.

[5] 刘鹏.精明的地块划分——一种基于地块的历史城区空间修补策略[J].城市规划学刊,2018(5): 106-113.

[6] 迪特·福里克.城市设计理论——城市的建筑空间组织[M].易鑫,译.北京: 中国建筑工业出版社,2015.

[7] STIMMANN H.Berlin: physiognomy of a metropolis[M].Milano: SKIRA,2000.

[8] BODENSCHATZ H.Städtebau in Berlin,Schreckbild und Vorbild für Europa[M].Berlin: DOM Publishers,2010.

[9] Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt.Untersuchung Wohnbaupotentiale: Städtebau Breite Straße Berlin-Mitte[Z/OL].Berlin:DMSW Partnerschaft von Architekten,2013[2024-09-01].https://digital.zlb.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:kobv:109-opus-236133.

[10] DAVY B.Mandatory happiness[C]// HONG Y,NEEDHAM B.Analyzing land readjustment.: economics,law and collective action.Cambrige: Lincoln Institute of Land Policy,2007: 37-56.

[11] Department of City Planning,The City of New York.Zoning Handbook(2018 edition)[R/OL].2018[2024-09-01].https://www.nyc.gov/site/planning/zoning/zh-2016.page.

[12] 孙睿,陈敏.辨析产权与规划权力的关系——中国控规与美国区划法的比较研究[J].国际城市规划,2021,36(1): 83-90.DOI: 10.19830/j.upi.2018.414.

[13] POWER J P.Floor area transfer by zoning lot merge[EB/OL].[2023-08-12].https://www.mondaq.com/unitedstates/real-estate/830790/floor-areatransfer-by-zoning-lot-merger.

[14] WHONG C.Exploring the history of 200 Amsterdam’s zoning lot[EB/OL].[2023-08-10].https://chris-m-whong.medium.com/exploring-the-history-of-200-amsterdams-zoning-lot-1cf139e36e2d.

[15] 梁江,孙晖.城市土地使用控制的重要层面:产权地块——美国分区规划的启示[J].城市规划,2000(6): 40-42.

[16] 刘鹏,董卫,马库斯·尼珀.基于地块的形态—类型分析框架——以南京城南历史城区的演变为例[J].城市发展研究,2020,27(4): 62-71.

[17] 夏健,王军.古城有机更新中的“更新单元”实践研究——以苏州古城平江片区重点功能区为例[J].城市规划,2022,46(增刊1): 47-57.

[18] 田银生.城市形态的管理单元: 意义、构建和应用[J].城市规划,2021,45(7): 9-16.