本文从理论上深入分析涉及建成形态概念界定的相关特征和现象。研究采用批判性分析和描述性逻辑关联的方法,贯穿假设迭代、演绎分析和归纳检验等研究环节。过程定义(working definitions)①过程定义指正在制定的定义,即为创建权威定义的暂定定义。结果的判断标准主要基于一致性、特殊性、普遍性、可理解性和连贯性等原则[1]。研究遵循城市形态学中关键的“相对位置”原则,即单个要素的界定取决于它在更大整体中相对于其他要素的位置。在这一总体框架下,本文试图厘清作为城市形态组成部分的“地块”(plot or lot)②本文涉及多处含义为“地块”的外文词汇,包括但不限于plot、lot,由于各词的具体含义存在细微差别,为方便读者阅读,译者在翻译时保留了原文用词。具体可参照本专辑导读文章《地块与城市更新》。——译者注的概念。克罗普夫(Kropf)已经在这个议题上进行了重要的前期研究[1-5]。研究的根本性理论来源包括康泽恩(Conzen)[6]、卡尼贾和马费伊(Caniggia & Maffei)[7-9]、穆 东(Moudon)[10]、卡斯泰等(Castex et al.)[11]、帕内拉伊等(Panerai et al.)[12]和彼得鲁乔利(Petruccioli)[13]的研究成果。

在城市形态学领域,地块被视为城市形态的基本组成要素之一。康泽恩认为地块是被聚落地理学(settlement geography)忽视的要素,因此在他的一系列著述,尤其是在《城镇平面格局分析——诺森伯兰郡安尼克案例研究》中,他强调了地块(plot)的重要意义[6]。他的这一观点被怀特汉德(Whitehand)[14-15]、谢泼德(Sheppard)[16]、斯莱特(Slater)[17]、拉弗伦茨(Lafrenz)[18]和贝克(Baker)[19]等众多学者所接受。同时,穆拉托里(Muratori)[20]的研究开创性地关注到地块(lot)作为城市肌理构成单元的意义,随后一系列学者包括卡尼贾和马费伊[7-9]、穆东[10]和彼得鲁乔利[13]等对这一观点进行了拓展和完善。而卡斯泰等[11,21]、帕内拉伊等[12]、罗西(Rossi)[22]、皮农(Pinon)[23]和阿兰(Allain)[24]等学者将穆拉托里的理论同拉夫当(Lavedan)、波埃特(Poëte)等城市地理学者的理论研究进行综合,将“产权地块”(parcelle)①parcelle 一词为法语词。作为其分析方法的一个基本要素。

希尔(Scheer)[25]在她的研究中提出了“城市矩阵”(urban matrix)并强调其对理解城市形态生成和演变的重要性。在之前研究的基础上[26-27],希尔强调了诸如街道格局和地块格局等形态组构要素的持续性(persistence)特征。她指出,城市矩阵即产权边界的潜在模式,其意义在城市形态学研究中没有得到足够关注和重视。从上述这些学者的研究来看,关注“地块”有助于更好地理解城市形态的动态变化。

然而,对于地块的定义界定尚未形成明确共识。通常情况下,地块被描述为一小块或一小片的土地。康泽恩认为一个地块是“一个具有产权归属的并由地面边界所限定的土地利用单元(a parcel of land representing a land-use unit defined by boundaries on the ground)”[6]。此外,他提出了“地块端头”(plot head)和“地块尾部”(plot tail)的概念。“地块端头”是指带状地块的前端部分,虽然较小但更具重要性,包括地块临街面和地块主导建筑(plot dominant),即与地块用地性质关联的主要建筑物所覆盖和毗邻的部分土地。“地块尾部”指带状地块的后端部分,通常较大但重要性较低,它包括“地块附属建筑”(plot accessory),即与地块用地性质关联的附属建筑所覆盖和毗邻的部分土地。卡尼贾和马费伊提出“建成地块”(built lot)的概念,它被定义为城市肌理的“单元”(module),包括建成区域和“关联区域”(area di pertinenza),后者指与建筑关联的、供居民使用的开放空间[7]。在对旧金山某地区的研究中,穆东将地块视为产权单元,描述了将土地通过初次和二次划分形成产权地块(parcels)后再进行买卖和使用的情况[10]。这些不同的观点表明,地块同时包含了多种定义,可以表示一块土地的范围,或是一块土地及其之上的建筑,既是一个土地利用单元,又是一个产权单元。

由此不禁令人产生疑惑,如果地块的界定在根本上是模糊的,那它怎么会是一个如此重要的概念呢?本文尝试进行回答,即在“通常”情况下,地块被视为城市形态的一个概念和要素,其假设前提是地块的产权边界与物质形态边界是一致的。在大部分“通常”情况下,这种假设不会有问题,因为物质形态、产权和功能利用三者间具有足够紧密的关联,因此很多差异可以忽略,同一个地块的所指对上述三个层面来说都适用。然而,基于“正常”情况的结论不一定对“非正常”情况适用,或者更严格地说,不一定对“比较正常”和“非正常”的情况适用。

本文分为三个主要部分,旨在阐明厘清地块的概念。第一部分从特征和关系的角度探讨产权的性质;第二部分通过若干案例,探讨建成形态边界与产权边界之间的关系;第三部分提出了一个将建成形态和产权作为城市形态不同层面加以区分的特定依据。

1 产权的基本性质

应对建成环境复杂性的主要方式之一是识别类型或层面的差异,并厘清不同层面的关系。克罗普夫认为,区分不同层面差异的一个有效基础是基于关系来定义它们[1]。基于关系种类的不同,可以划分出三种类型,分别为物质形态的空间关系、人与物质形态的关系以及时间关系。

上述针对地块概念的定义,涉及两种人与物质形态之间的关系。一种是使用或活动(use or activity);另一种是控制(control)。简单来说,“使用”是人在建成形态中或使用建成形态做某事的关系。它是人类活动与被创造出来承载活动的形态之间的关系。我们居于地块之内,我们使用的就是这个地块作为一种含建筑和开放空间的物质形态。“控制”是另一种通过能力或权力来体现的关系,即谁能够获取和利用一定范围的土地或建成形态。产权概念是一种由风俗习惯或法律法规确立的控制形式。通俗地说,拥有一块土地的产权,就赋予了产权所有者占有和使用土地及其上面建筑的权利,以及对其进行出售和获利的权利。因此,“产权”一词必然涉及三个方面:土地;个人或集体;前两者间的权属关联,有时称作“持有权”(holding)。为了更清晰地认知作为城市形态要素的地块,有必要更仔细地分析上述三个方面的性质。

2 所有者与作为物质实体的地块

首先,简要来看地块所有者的性质。简单地说,人是所有者或者更普遍意义上的控制主体。在更复杂的系统中,主体可以是个人,家庭,也可以是一般意义或法律意义上的企业实体。主体行为和城市发展进程(包括地块格局的延续现象)受到关键差异性因素的影响,包括个人与集体的差异,以及集体的规模差异——越大越复杂的集体,行动就越缓慢。

其次,简要来看作为物质形态的地块。正如文章开篇所述,康恩泽、卡尼贾和马费伊都将地块视为物质实体。广义上说,地块的组成要素包括地面、边界特征和建筑物。在直接观察或间接通过地图或航拍照片对大量聚落进行考察后发现,这些组成要素形成了差异化且不断重复的物质空间格局,其中有的是单个地块,也有聚集而成的地块序列,或连同街道空间组成的街坊,进一步塑造了城市肌理。

导致地块概念模糊的其中一个原因是,针对地块作为单纯物质实体的常用表述方式非常缺乏,尽管不是完全没有。在法语中,implantation 一词用来表述一个产权地块(parcelle)内的建筑布局。同样,在英语中也有一个几乎不常用的词语messuage,用来指代住宅及其花园和附属建筑。

3 控制的本质与作为关系的产权

产权既不是所有者的一个属性,也不是被所有物品的一个属性,而是这两者之间的一种关系。严格来说,产权是一种无形的关系。这一点表现在产权可以在人群之间转移的事实上——一个人可以拥有不同的产权,而一个产权也可以由多人持有。这一特点产生了一个重要结果,即限定产权关系的边界必然且根本上是抽象的。产权边界的抽象特征可能最突出地反映在以下问题上,即物质边界的哪个部分构成了权属的界限?例如:如果物质边界是一堵60 cm 厚的石墙,那么边界具体落在何处?相邻地块的权属界线在哪里?有可能是单面归属的,即墙本身属于其中一个产权所有人;也有可能产权边界是按墙的中心线计算的,这样墙实际上是被两侧地块平分的。再如:如果根本没有物质边界怎么办?如果土地表面是相同且连续的,并被草坪覆盖,那么边界的唯一物质表征可能是地块所有者在不同时段修剪草坪导致的草坪高度差异。这表明了控制关系的行为特征,以及产权的行为特征。下文进一步通过若干案例的展示,强调产权边界的抽象特征,以及产权边界和物质边界的关系根本上是多变的。

在探讨产权边界和物质形态边界的不同变化方式之前,需要先总结西方法律体系下的土地所有权基础。首先,在西方法律体系下,产权允许被所有者转让。这种交易通常需要具备对转让产权的描述,以便明确转让的具体内容,通常包括平面图示或对特别的、标志性的物质特征的文字描述。然而,这两种方法都存在一定的不精确性。一方面,图示在某些法律体系中仅作展示。而界定边界的线条宽度受图纸比例尺的影响,会占据部分重要的土地区域,遮蔽地面边界位置的准确指示。另一方面,文字描述所依赖的物质特征容易消失或移动(包括最初用于划定地块的标记,如溪流和其他水体等)。一个典型的解决办法是采用固定基准点和抽象的制图坐标。

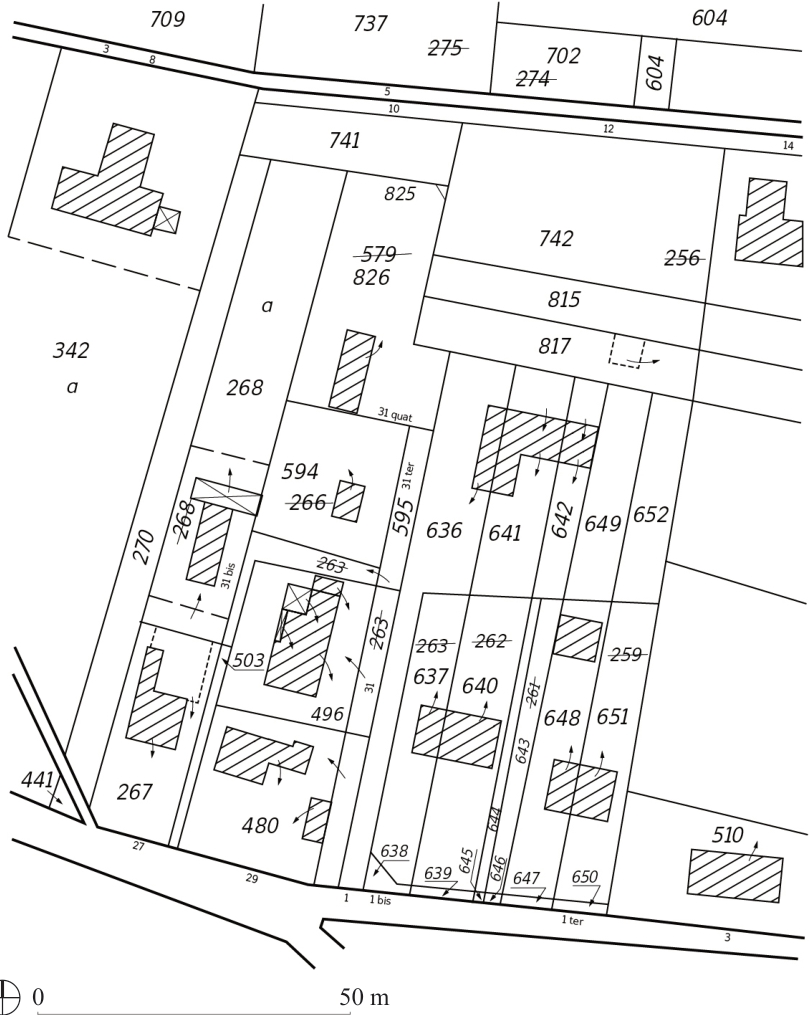

为了应对这种不确定性并确保土地所有权的安全,许多国家采用集中的土地权属登记制度,其中包括一张标示了土地权属的综合平面图,以及同每块地产匹配的文字/数字形式的数据登记表。这就是地籍制度(cadastres)。西欧的地籍制度起源于《罗马法》,在《拿破仑法典》中得以复兴。图1 是一张法国地籍图的局部。地籍制度通常有两个主要目的:一是记录和确保土地所有权的安全;二是土地税收(land taxes)管理。

图1 法国欧蒙-恩-哈拉特(Aumont-en-Hallate)片区地籍图局部

注:图中数字代表地籍编号。

资料来源:法国公共财政局土地测绘数据(Direction générale des Finances Publiques-Cadastre,1992)

4 多变的边界:有产权细分而没有对应的形态细分

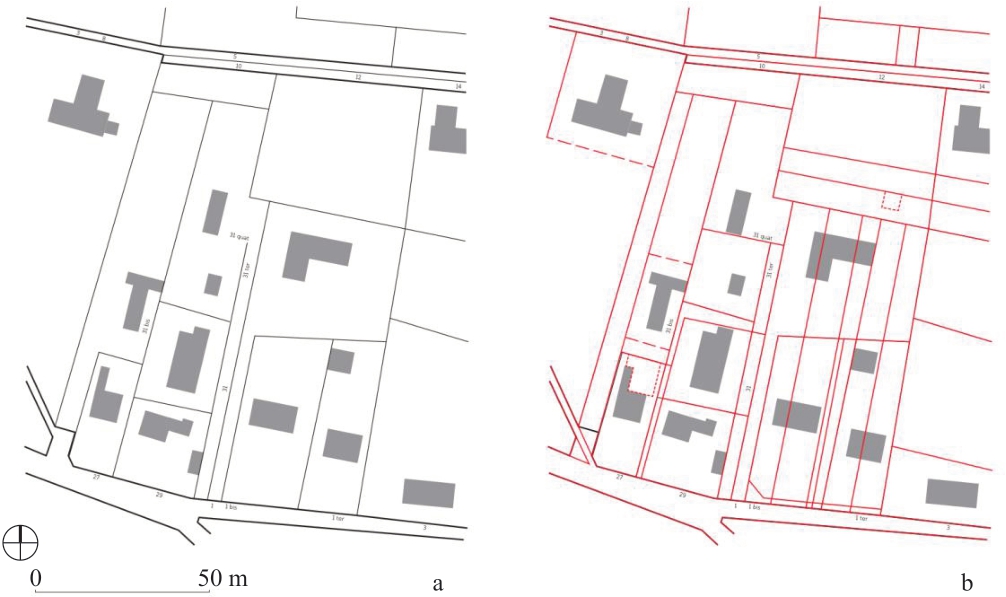

图2 展示了有产权的细分但没有相对应的物质形态边界的例子。在法国(和其他国家)的制度下,产权地块(parcel)的细分可能是因为将产权分配给不同的人或者是按不同的税率征税。这种情况下,产权的细分不一定与特定的物质形态特征相对应。就物质形态层面而言,某些产权的划分是任意的,因此可能出现产权细分比物质形态划分更琐碎的情况。

图2 法国欧蒙-恩-哈拉特的部分地区通过航空影像确定的地块边界(a)与地籍图中的产权边界(b)不一致

注:灰色线和灰色斑块分别为通过航空影像确定的地块边界和建筑物的物质特征;图b 中的红线为地籍图中的产权边界。

资料来源:作者根据法国公共财政局土地测绘数据(Direction générale des Finances Publiques-Cadastre,1992)绘制

5 多变的边界:有形态细分而没有对应的产权划分

当然,私有产权不是存在于所有文化群体中的普遍现象。相反,产权关系有多种情况,比如惯例性的群体领土依附(customary group attachment to a territory)、中央政府所有制(central state ownership)、私人和企业私有制,以及其他多种关系等。在这些不同的制度下,有可能出现(建筑和地块的)物质形态截然不同但同样都没有相应的权属边界的情况。

其中一种情况出现在社会主义体制下,土地不允许被转让,以买卖为目的的私人土地所有权被废除。既有的所有权格局被抹去,尽管其物质特征不一定都被清除掉;既有的地块和建筑物得以保留,而新的建筑物和地块在没有相应的产权边界的条件下进行建设①这是地块的物质边界与产权边界不对应的一种情况。私有产权边界因为国有产权实际上是不存在的,但建筑和土地利用单元作为一种物质空间使用的限定边界是存在的。——译者注。中国就是一个例子,必须考虑其中的限定条件和复杂因素。根据中国现行法律,虽然土地产权不能进行买卖,但允许购买土地使用权,允许对建筑物进行买卖交易[29]。因此,在原则和法律上,存在着与某些物质实体(如建筑物或住宅)相对应的控制单元(unit of control),但在另一个层面上,这种控制单元是从绝对的土地所有权中剥离出来的。

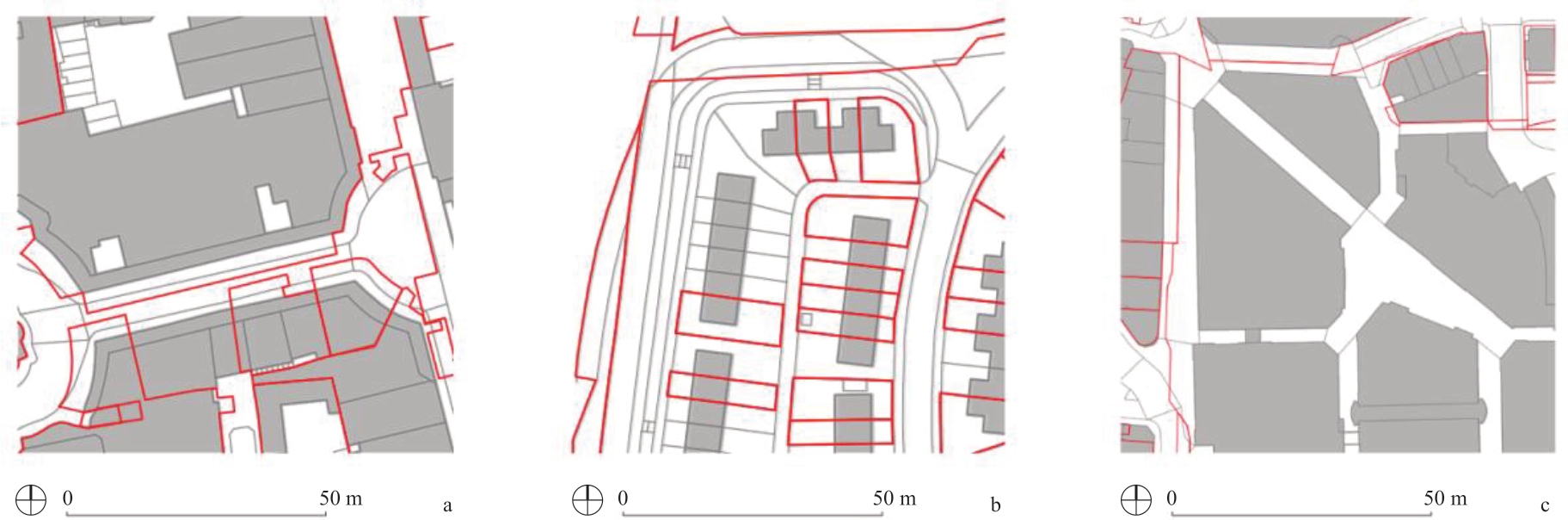

比较类似的情况也出现在英国的租赁权(leasehold)和永久产权(freeholder)之间的差异上。永久产权人拥有买卖土地的权利以及从租赁土地中获利的权利,而租赁权持有人只拥有使用权。永久产权和长期租赁权都被记录在英国的地籍档案即“土地登记”(land registry)中。仅从土地登记索引(land registry index polygons)中显示的永久土地产权边界格局来看,产权格局比物质形态边界格局要粗放得多(图3)。有的永久产权的边界没有明显的物质表现形式,有的可能会穿越物质形态边界。对比之下,租赁权的边界格局总体上与地块、建筑物和住宅形态相对应。在某些情况下,产权边界不会被记录在当代土地登记中,而仅记录在历史纸质契约中。

图3 英国巴斯(Bath)局部地区的产权边界(红色)与建成形态的叠加

注:图a 中多个地块或建筑大部分归属于同一产权范围(地图上半部分),单栋建筑的不同部分具有不同权属(地图下半部分);图b 中公共和私人的权属边界混合反映了法定的“购买权”(right-to-buy);图c 是私有产权范围内的建筑、地块和街道空间。

资料来源:底图数据源自英国地图测绘局(Digimap 信息平台)的数据库;地块数据源自英国土地注册处(Her Majesty’s Land Registry)开放政府执照(Open Government Licence v3.0)授权的土地登记索引

英国还有一种混合格局的情况,即法律允许个体租户购买其一直租用的地方政府所持房产的永久产权。其结果是在土地产权格局上形成了一种“霰弹”(shotgun)模式,即个别地块嵌入在更大的产权范围内(图3b)。虽然较大产权地块的边界可能同一些物质特征相对应,但单个物质地块和建筑物没有相应的永久产权边界。

6 多变的边界:控制范围的叠加

大多数地籍图揭示了一个常见的区分:一方面是供个人或公司实体使用的土地,另一方面是供交通通行的土地。其所呈现的基本格局是:相互连接的线性交通用地为交通提供通道,这些通道与供使用的土地相互连接。在这一格局中,交通用地可以连通多个产权地块(parcels),因此它为集体所共有或共用。为了使这一共享的资源始终可为集体所用,它往往受到集体的控制,或至少代表了集体利益。实施控制是为了保持通道对于集体的价值。因此从广义上讲,这种控制一方面是限制性的,因为在用途上规定该空间仅限于交通功能;另一方面又是许可性的,因为它得以更广泛地为集体所用。

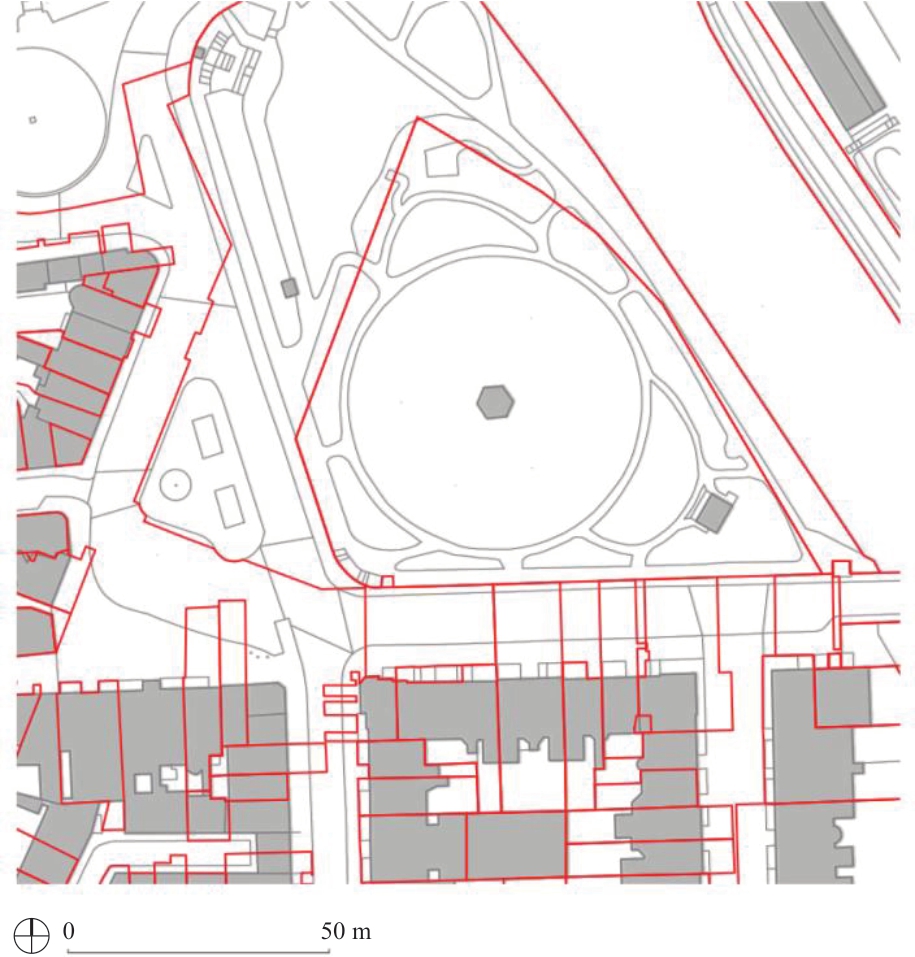

古罗马法律中的“役权”(servitus)明确阐述了控制的双重形式,罗马人将其应用于公共和私人道路中。对于主要的公共干路(public thoroughfares),罗马政府会指定路线并赋予公共通行权,但不一定会征用该土地。道路通行权(right of way or wayleave),俗称地役权(easement),它赋予个人或集体在土地上通过的权利,而不赋予任何其他财产权。这一概念以通行权的形式明确地将所有权(土地买卖权)与土地使用权分离。图4 用红线显示了永久产权土地的边界,它们被以灰色线条表示的街道或“公共道路”(public highway)(车行道和人行道)穿越。这些公共道路具有公共通行权(即地役权),由地方当局管控。从技术上讲,地方当局对车行道和人行道的管控仅限于物质结构(physical structure)的实际构造深度。

图4 英国巴斯部分地区的建成形态与产权边界(红色)的叠加图,体现了通行权或地役权

资料来源:底图数据源自英国地图测绘局(Digimap 信息平台)的数据库;地块数据源自英国土地注册处(Her Majesty’s Land Registry)开放政府执照(Open Government Licence v3.0)授权的土地登记索引

权利的分离在许多法律体系中得以发展,突显了所有权和法定权利(legal title)的一个重要特征,即产权有不同的类型(这至少可追溯至巴比伦时代)。其中主要的三种权利为:(1)出售权,即处置、“销毁”或转让财产的权利;(2)获益权,即获得财产收益的权利,但不毁坏或消耗财产;(3)使用或占用权,即使用或占用财产而不改变(或有限制地改变)财产的权利。其中的关键点是,同一财产的三项权利可以由三个不同的主体持有。此外,三项权利的范围可能也不完全一致。例如:出租或租赁权可以针对一栋房屋的一个房间,也可以针对一栋较大建筑物的一部分。

7 多变的边界:侵占

侵占(encroachment)指未经所有者许可占用并使用土地。这种现象同样突显了产权边界的无形特征,以及控制权的社会性和协商性特征。关于产权的一个基本问题是靠什么阻止某人占有和使用他人的土地?主要的手段是设立物质边界。如果没有与产权边界相对应的物质边界,则只能通过法律或社会制裁来阻止侵占行为。如果存在物质边界,它可能会被移动,而这反过来也只能通过法律或社会制裁来制止。还有一种情况是,蓄意的行为、意外或“漂移”,如小规模的渐进式变更等,不遵循契约或地籍中记录的协定界线,物质边界被置于“错位的位置”。一个相对常见的情况是,产权边界部分遵循物质边界。随后人们便假定整个物质边界与产权边界相一致,结果“意外”导致物质边界被侵占。图5展示了以上例子。在这个案例中,当南面的土地被开发时,物质边界(以黑色线)成为一道临时的安全围栏,它并未遵循但被假定为产权边界;房屋和花园的建设一直延伸到物质边界,导致侵占了部分土地(主要在东北边),同时也割让了部分土地(主要在北边)。对边界的坚守最终导致某种防御性行为,正如前文所提到法律的和社会的制裁。英国政府的一项研究也证实了这种有关产权及其边界的行为基础,该研究尤其强调了法定边界争端的频发[30]。正是产权边界的无形性成为法律纠纷的诱因。

图5 所有权边界(红色)与物质边界(黑色)不一致

资料来源:底图数据源自英国地图测绘局(Digimap 信息平台)的数据库;地块数据源自英国土地注册处(Her Majesty’s Land Registry)开放政府执照(Open Government Licence v3.0)授权的土地登记索引

8 领地和地块:行为的方式

上述案例显示,产权边界并不是以严格的、物质的方式与物质边界绑定的。由此引发以下两个问题:为什么产权边界往往与物质形态边界相关联?以及它们如何延续?有一种观点有可能阐明这些问题,即产权应该被视为一种行为方式。

产权概念最基本的前身或许是地球上许多物种所表现出的领地(territory)和活动范围(home range)的概念。占有领地是一种隐形的控制行为,这种控制出于进食、交配、休息等多种目的,是通过对一块土地(地上或地下)的物质形态呈现和对领地的使用来体现的。如果领地受到争夺,这种控制行为就会更加明显,并引发防御行为的应对。

因此,占领是控制的最原始形式。产权的概念超越了单纯的占领,指被社会群体认可的占有权。这意味着产权的概念是通过社会公约(social convention)建立的控制关系,它不受所有者实际存在的影响。产权所有者离开后再返回仍能够控制其所有的土地。随着社会结构和书面语言的发展日趋精细,占有权被纳入法律体系。一个关键点在于土地与人之间的关系或联系超越了个体生命,这种联系可以在世代间传承。

在成文的法律体系中,这种占有关系被记录在书面的房地产契(title deeds)或地籍记录(cadastral records)中。然而,虽然一个人可能拥有一份载明其对一块土地拥有所有权的文件,但只有当社会的其他成员认同整个体系以及房地产契中的具体条款时,这份契约才会产生实际效用。归根结底,产权的唯一具体体现是人际间的相互行为——我拥有并捍卫对他人进入和使用个人私有土地的控制权;同时他人尊重这些权利,我也尊重他人的权利。产权是社会共识下的行为限制,产权边界是社会共识下对行为的空间限定。当然需要补充的是,产权不仅是社会共识,也存在协商和争议,这就回应了前文提出的两个问题。产权所有者希望保护其财产的价值,因此产权边界往往与物质形态边界相关联,并且往往会持续存在。

9 方法论层面的结论

就城市形态学分析而言,明确区分产权边界和物质边界的最直接结果是方法上的优化。要充分理解产权边界在城镇平面分析(town plan analysis)中的作用,需要将产权边界以单独的图示或图层形式进行表达。这一观点的出发点是,传统的地图绘制如英国国土测量局(Ordnance Survey)或美国地质调查局(USGS: United States Geological Survey)的地图表现的是物质特征,而地籍图展示了产权界线。因此可以建立一个实用的方法,即黑线表示的物质形态边界与红线表示的产权边界在平面图上叠加。这种方法能让人直观识别出哪些地方的边界重合,哪些地方不重合,哪些地方可能存在地役权。在物质边界与产权边界一致的情况下,分析的主要目标之一是确定是否存在物质形态因产权边界而改变或适应性调整的情况。也就是说,当一个土地所有者试图守卫边界,保护其价值时,其他人必须适应它。产权边界的格局构成了形态学框架的一部分,有助于解释物质形态的变化。理想情况下,有多少张历史地图,就应该生成相同数量的单独图层,这一系列平面图可以同时展现产权边界和物质形态边界的变化。这种分析可以探索特定的产权划分格局对于物质形态结构历时性变化的影响,以及对不同时期特别案例的影响。进一步地,需要使用不同的术语来表达地块作为一种物质形态,以及作为一个产权单元的概念差异。这可能涉及在旧术语和新词汇之间作出棘手的选择,而这两者可能都不受欢迎。一个可能的解决方案是,使用更通用的术语“产权地块”(parcel)来表示产权单元,同时在表示物质形态概念时添加修饰词,如“建成地块”(built plot/ built lot)。

10 地块、产权和延续性问题

本文首先探讨了地块概念的模糊性所带来的问题。在不同的定义下,地块可能指代物质形态、土地利用单元或产权单元等。这三种内涵涉及城市形态的三个不同方面,基于三种不同的关系,即物质形态之间的空间关系、物质形态与人的活动(或使用)之间的关系,以及物质形态与人的控制之间的关系。产权是普遍性的控制概念下的一个特例,被定义为一种包含了三个要素的关系,即所有者、对象和它们之间的权属关系。由于这种关系本身是无形的,因此控制和产权的边界必然是抽象的。通过分析多个不同案例可以发现,抽象的产权边界与物质边界之间的相互关系是多变的,这强化了产权的无形性和社会性特征。综合分析结果可以识别出产权的特征,即产权是一种具有社会共识(可能存在争议和协商)的行为限定。基于这个观点,产权边界是具有社会共识的针对行为的空间限定。

在某种程度上,本文是更深层次研究的必要基础。深入研究的第一步是要确定在不同地区的不同习俗和法律体系下,物质形态边界和产权边界的可变性程度。第二步,应确定是否存在不同类型的可变性,并进行图示性案例汇编。第三步则是探究城市形态演变中的物质边界与产权边界相互关系和互动特征。尤其关键的是,我们如何解释街道格局、地块格局和建筑格局三者间变化和延续的不同速率?而更根本的问题是,如何以及通过何种机制延续地块和地块格局?是靠物质边界的惯性吗?还是靠人的控制行为以及对价值的保护?或是靠其他方式?还是靠所有上述方式的共同作用?

[1] KROPF K.Aspects of urban form[J].Urban morphology,2009,13(2): 105-120.

[2] KROPF K.When is a plot not a plot: problems in representation and interpretation[C].The Fourth International Seminar on Urban Form.Birmingham,1997.

[3] KROPF K.Conceptions of change in the built environment[J].Urban morphology,2001,5(1): 29-42.

[4] KROPF K.Morphological investigations: cutting into the substance of urban form[J].Built environment,2011,37(4): 393-408.

[5] KROPF K.Agents and agency,learning and emergence in the built environment: a theoretical excursion[M]// LARKHAM P J,CONZEN M P.Shapers of urban form.New York: Routledge,2014: 303-322.

[6] CONZEN M R G.Alnwick,Northumberland: a study in town-plan analysis[M].2nd ed.London: Institute of British Geographers Publication,1969.

[7] CANIGGIA G,MAFFEI G L.Composizione Architettonica e Tipologia Edilizia: 1.Lettura dell’Edilizia di Base[M].Venice: Marsilio Editori,1979.

[8] CANIGGIA G,MAFFEI G L.Composizione Architettonica e Tipologia Edilizia: 2.Il Progetto nell’Edilizia di Base[M].Venice: Marsilio Editori,1984.

[9] CANIGGIA G,MAFFEI G L.Architectural composition and building typology: interpreting basic building[M].Firenze: Alinea,2001.

[10] MOUDON A V.Built for change[M].Cambridge,M.A.: MIT Press,1986.

[11] CASTEX J,CÉLESTE P,PANERAI P.Lecture d’une ville: Versailles[M].Paris: Éditions du Moniteur,1980.

[12] PANERAI P,DEPAULE J-C,DEMORGAN M.Analyse urbaine[M].Marseilles: Éditions Parenthèses,1999.

[13] PETRUCCIOLI A.After amnesia: learning from the Islamic Mediterranean urban fabric[M].Bari: Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura Politecnico di Bari,2007.

[14] WHITEHAND J W R.Building cycles and the spatial pattern of urban growth[J].Transactions of the Institute of British Geographers.1972,56:39-55.

[15] WHITEHAND J W R.The changing face of cities: a study of building cycles and urban form[M].Oxford: Blackwell,1987.

[16] SHEPPARD J A.Metrological analysis of regular village plans in Yorkshire[J].Agricultural history review,1974,22: 118-135.

[17] SLATER T.English medieval town planning[M]// DENECKE D,SHAW G.Urban historical geography: recent progress in Britain and Germany.Cambridge: Cambridge University Press,1988: 93-105.

[18] LAFRENZ J.The metrological analysis of early modern planned towns[M]//DENECKE D,SHAW G.Urban historical geography: recent progress in Britain and Germany.Cambridge: Cambridge University Press,1988: 273-284.

[19] BAKER N.A characterisation of the historic townscape of Central Hereford[R].Hereford: Herefordshire Council and English Heritage,2009.

[20] MURATORI S.Studi per una operante storia urbana di Venezia[M]//Palladio: Rivista di Storia dell’Architettura Nuova Serie.anno IX-1959,Fasicolo III-IV.Roma: Istituto Poligrafico dello Stato,1959.

[21] CASTEX J,DEPAULE J-C,PANERAI P,et al.Urban forms: the death and life of the urban block[M].Oxford: Architectural Press,2005.

[22] ROSSI A.The architecture of the city[M].GHIRARDO D,OCKMAN J,trans.Cambridge,M.A.: MIT Press,1982.

[23] PINON P.La Lecture des persistances dans les formes urbaines et leur interprétation historique[J].Caesarodunum 2 (Tome XXVIII),1994(2): 39-47.

[24] ALLAIN R.Morphologie urbaine: géographie,aménagement et architecture de la ville[M].Paris: Armand Colin,2004.

[25] SCHEER B C.The epistemology of urban morphology[J].Urban morphology,2016,20:5-17.

[26] SCHEER B C.The anatomy of sprawl[J].Places,2001,14(2): 28-37.

[27] SCHEER B C.The evolution of urban form: typology for planners and architects[M].Chicago: American Planning Association,2010.

[28] HABRAKEN N J.The structure of the ordinary[M].Cambridge,M.A.: MIT Press,1998.

[29] ZHANG L.China: real property law[R/OL].(2014)[2017-10-01].https://www.loc.gov/item/2014504252/.

[30] UK Ministry of Justice.Boundary disputes: a scoping study[R/OL].(2015)[2017-10-01].https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/395258/ boundary-disputes-a-scoping-study.pdf.