引言

房屋政策的制定与推行在解决居住问题时往往受到当时政治、社会和经济的综合影响[1-2]。香港作为全球人口密度极高的城市之一,受特殊的历史背景、紧缺的土地资源和奉行“小政府、大市场”的自由经济模式影响,形成了独特的高层高密的建筑特征和“公屋与私宅平分秋色”的住房特征[1]。公屋,即公共房屋(public housing),分为公营租住房屋(public rental housing,下称公租房)和公营资助出售房屋(public subsidized housing,下称居屋)[3]。其中,公租房由政府、公营机构或非营利机构为低收入市民兴建,由香港房屋委员会(下称房委会)提供、香港房屋署统一管理。居屋由政府或香港房屋协会(下称房协)①香港房屋协会是热心人士利用英国“空袭救灾基金”在1948 年成立的非营利机构。兴建,低于市场价出售,购买者拥有产权但有转让限制。截至2023年底,香港共有住宅302.7 万套,其中公屋130.9 万套(公租房85.8 万套、居屋45.1 万套),共占43.24%②数据源自:香港特区政府统计处(https://www.censtatd.gov.hk/tc/scode100.html)。,整体呈现“租赁为主、出售为辅”的结构特征。

有学者讨论了香港公屋社区公共空间的设计[4-7]、公屋建筑与外部空间的发展演变规律[8]、适老性改造策略[9]和规划体制[10]等,但是这些讨论多聚焦公共空间的布局、界面与公共性,对商业空间关注较少,导致对公屋商业绅士化的讨论鲜有结合空间特征及其发展演变过程的系统性思考。作为服务居民的属地型商业,社区商业与日常生活关联紧密,影响居民的购物习惯、邻里交往、社区归属感和社区生活[11]。虽然有研究总结社区商业的发展理论[12],提出了社区商业空间设计策略[13],但尚无研究将商业空间形态置于公屋发展政策及影响因素的讨论中,导致对公屋商业绅士化的理解缺乏对当时所处社会政治经济等影响因素的整体认知。

本文分析影响香港社区商业的公屋政策以及相应的政治、经济和社会因素,旨在深化对公屋商业空间形态特征演变的理解,为公屋社区商业空间的规划与设计提供建筑空间与形态上的具体策略参考,为从城市发展脉络中理解社区商业空间形态类型的发展与演变提供宏观视角,以期为全球化和消费文化影响下的其他城市与地区的公屋社区商业面临绅士化等问题时提供微观设计建议和宏观分析框架。

1 香港公屋社区商业的空间类型、特征及典型案例

笔者按照空间形态将香港公屋的社区商业空间分为传统街铺、大平台街铺、异域风情商业街、小型开放式商业综合体、大型封闭式商业综合体和开放商业街区六类(表1)。

表1 公屋的社区商业空间类型与典型案例

注:案例中的社区信息来自香港房屋署(https://www.housingauthority.gov.hk/tc/global-elements/estate-locator/detail.html?propId=1&id=1321348400536&dist=10%EF%BC%9B);*传统街铺和大平台街铺均为上住下店模式,其商业规模没有具体统计。

1.1 传统街铺

传统街铺是早期公屋商业的一种典型空间形态,通常为家庭作坊式,位于住宅大楼面向城市街道的底层,以餐厅(如粥铺、大排档)、凉茶店、日杂店等为主,街坊邻居会寒暄交谈,市井味和人情味浓厚。

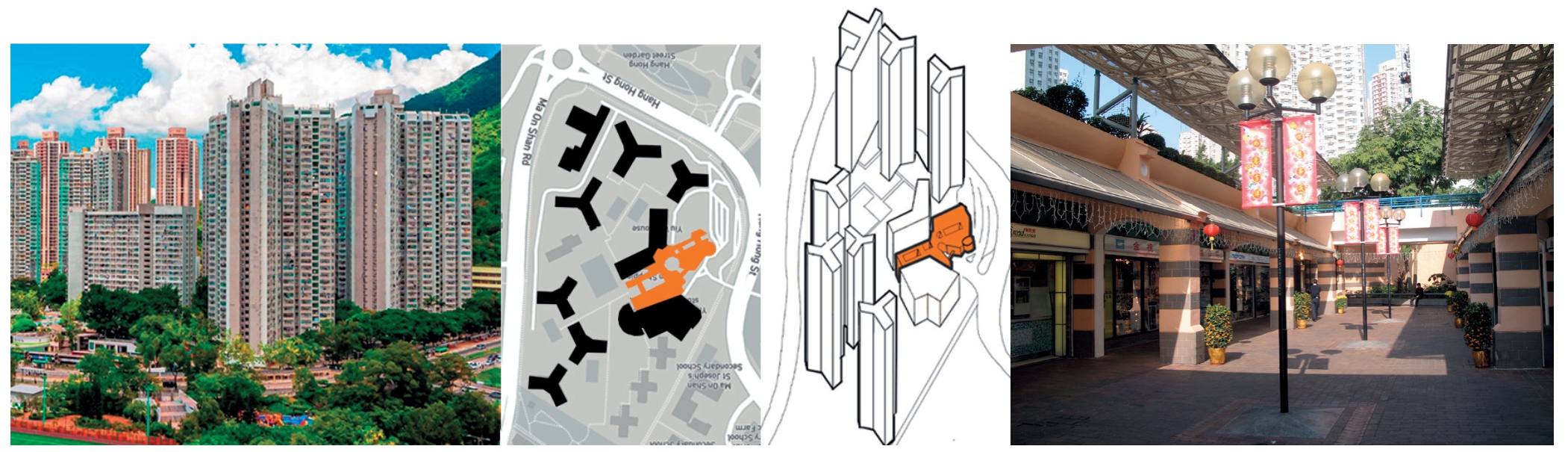

彩虹村的商场是此类社区商业的典型案例。彩虹村是香港屋宇建设委员会③香港屋宇建设委员会是1954 年成立的公共房屋机构,旨在提供建造标准较高且租金低廉的住宅,于1973 年解散,被香港房屋委员会取代。于1962 年兴建的旧长型大厦④本文涉及的公屋大厦类型:旧长型大厦泛指早期兴建的各类平面呈长条型的大厦(廉租屋、屋宇建设委员会兴建的长型大厦,房屋委员会兴建的长型大厦等);新长型大厦是房屋署于1984 推出的改良自旧长型大厦的长条形公屋标准大厦设计,通常提供配备露台和厨卫的小户型;和谐式大厦是房屋委员会于1989 年推出的一种公屋大厦设计形式,多见于1992—2009 年间建成的公屋/居屋;Y 型大厦是香港房屋委员会推出的非长型标准设计的公屋/居屋大厦,因平面呈“Y”字型而得名;第七型徙置大厦由前工务司署及徙置事务处设计,多为长条型,绝大多数大厦于走廊末端通风口、大厦的中央电梯大堂、楼梯等位置设有通花砖装饰,且设计极具弹性,很容易依地形限制作出修改。,占地5.1 hm2,共11 栋大楼,居住单位面积24.1~69.2 m2。屋村商场集中在中区楼宇底层,涵盖餐饮、零售、书报、文具礼品等功能。街铺与楼上住宅建筑平面相同,只是将面向街道的墙面辟为铺面。街铺大多为非连锁的家庭作坊,便捷且平价,但存在气味、噪声、路边停车和占用人行道等问题(图1)。

图1 彩虹村及其社区商业概况

注:中间两图橘色区域为商业空间。

资料来源:左图来自维基百科(https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A9%E8%99%B9%E9%82%A8#/media/File:Choi_Hung_Estate_2018.jpg);右图来自http://o2and00823.blogspot.com/2019/12/2019-12-16_16.html

1.2 大平台街铺

大平台街铺也是早期公屋商业的一种典型空间形态,通常由长条形大楼围合出1~2 层屋顶平台,平台下是集中设置的街市(或停车场),平台上辟为公共空间,平台外围设置商铺。面向大平台街铺的住宅底层也多为商业。这类街铺集中布局,使住宅逐渐与商业功能脱离,但其在功能业态与运营模式上与传统街铺相似。

南山村的商场是此类社区商业的典型案例。南山村是1977 年兴建的长型大厦,占地5.25 hm2,由8 栋新长型大厦组成,居住单位面积23.1~46.5 m2(图2)。社区商业由房委会所有并管理,业态涵盖餐饮、零售、街市等功能。除了家庭作坊式小商铺,这里开始出现连锁型商业。

图2 南山村及其社区商业概况

注:中间两图橘色区域为商业空间。

资料来源:左图来自维基百科(https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%B1%B1%E9%82%A8#/media/File:Nam_Shan_Estate_202101.jpg);右图来自http://o2and00823.blogspot.com/2019/11/2019-11-19.html

1.3 异域风情商业街

异域风情商业街如耀安村的欧洲传统风格商业街、广源村的英国小镇市场风格商业街和翠湾村的东南亚风格商业街等,以街道空间为主体,建筑高1~2 层,采用自然通风和采光。商业街与社区道路相连,商业活动与社区活动融为一体。

耀安村的商场是此类社区商业的典型案例。耀安村于1988 年落成,由7 座21~35 层新长型和Y 型大厦组成,居住单位面积15.9~72.3 m2(图3)。耀安商场高2 层,建筑面积5 312 m2,相较传统街铺和大平台商铺,其引入了更多连锁经营品牌,如大快活快餐店、日本城家庭用品店等。建筑设计采用欧式步行街的样式,店铺在步行街两侧布局。商业街与住宅楼分隔,商业空间从社区公共空间中独立出来,可减少气味和噪声等对居民生活的干扰。

图3 耀安村及其社区商业概况

注:中间两图橘色区域为商业空间。

资料来源:左图来自香港房屋署(locator/detail.html?propId=1&id=1321348400484&dist=7);右图来自https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3581101

1.4 小型开放式商业综合体

小型开放式商业综合体的空间通常以独立、集约的方式进行组织:建筑为2~3 层,相对开敞、通透;多设有狭长形室内中庭,店铺围绕中庭布局;中庭顶部玻璃屋顶引入自然光,依靠自然通风而非中央空调。

建生村的商场是此类社区商业的典型案例。建生村于1989 年兴建,由4 栋高35 层的Y 型大厦组成,居住单位面积为25.0~71.0 m2,由房委会管理(图4)。建生商场高2 层,建筑面积4 068m2,其功能设置较异域风情商业街更为紧凑和集约。由于租金原因,家庭作坊式的平价老店已难寻踪迹,较常见的是连锁店。在建筑设计上,此类空间紧凑、功能复合且高效利用,室内外空间贯通,采用自然通风和采光。

图4 建生村及其社区商业概况

注:中间两图橘色区域为商业空间。

资料来源:左图来自香港房屋署(https://www.housingauthority.gov.hk/tc/global-elements/estate-locator/detail.html?propId=1&id=1321348400476&dist=4);右图来自https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4086388

1.5 大型封闭式商业综合体

大型封闭式商业综合体通常高4~5 层,商业业态多样,中央多设有大型展示性的中庭,商铺围绕中庭设置;空间多采取封闭的方式,依赖人工照明和空调系统;商业规模较大,业态招商也更加丰富多样(图5)。

图5 天泽村及其社区商业概况

注:中间两图橘色区域为商业空间。

资料来源:左图来自香港房屋署(https://www.housingauthority.gov.hk/tc/global-elements/estate-locator/detail.html?propId=1&id=1321348400462&dist=3);右图来自https://www.linkhk.com/tc/shopCentre/tckxc2

天泽村屋村商场是此类商业空间的典型案例。天泽村于2001 年竣工,由5 栋高41 层和谐一型大厦组成,居住单位面积16.3~43.3 m2。天泽商场高4 层,建筑面积249 700 m2。在功能上,业态多样且颇具规模,能够承载传统街铺和小型商业综合体无法容纳的大型超市、整体出租街市、大型连锁商铺、小型公共图书馆和停车场等。建筑通过墙体或玻璃幕墙将室内外完全分隔,店铺围绕中庭布局,通过人工照明和中央空调来改善室内舒适度。商场建成时由房委会管理,在2005 年被分拆出售给领展房地产投资信托基金公司(下称“领展”),现由私人物业管理。

1.6 开放商业街区

开放商业街区通常采用简洁且具有现代感的装饰,并运用更加灵活的空间组合技巧,拥有更大的占地面积和街区尺度。空间组织结合绿化和景观等元素,以营造富有体验感的商业空间。业态上除满足社区居民日常生活需求的连锁店外,还特别引入了品牌专卖店和旗舰店,以强调主题消费和社交场景体验。

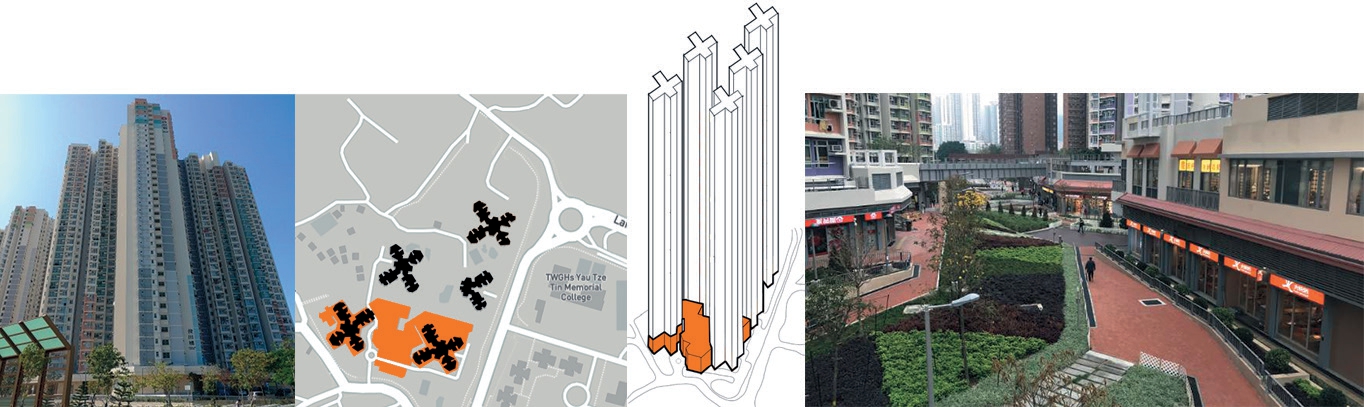

欣田村屋村商场是开放商业街区的典型案例。欣田村于2018 年落成,占地约4.2 hm2,由5 栋33~38 层的非标准型大厦组成,居住单位面积14.1~35.8 m2(图6)。欣田商场共2 层,建筑面积约4 200 m2。建筑布局以中央购物街为中轴线,商铺和公共空间沿此轴线展开。户外空间通过景观走廊来活跃商业氛围,空间组合方式灵活多样。

图6 欣田村及其社区商业概况

注:中间两图橘色区域为商业空间。

资料来源:左图来自香港房屋署(https://www.housingauthority.gov.hk/tc/global-elements/estate-locator/detail.html?propId=1&id=1523517429001&dist=4);右图来自https://www.housingauthority.gov.hk/tc/commercial-properties/shopping-centres/list-of-shopping-centres/details/yan-tin/index.html

2 政治、经济和社会因素影响下的香港公屋计划与公屋社区的商业空间演变

笔者通过分析发现,上述六类公屋社区商业分别建于不同公屋计划阶段,受到了所处时期政治、经济和社会等因素的影响。笔者将公屋计划与公屋社区商业空间的发展大致分为五个阶段:(1)传统街铺、大平台街铺普遍存在的“廉租屋和徙置大厦”阶段;(2)异域风情商业街普遍存在的“十年建屋计划”阶段;(3)小型开放式综合体普遍存在的“长远房屋计划”阶段;(4)大型封闭式综合体普遍存在的“八万五”“孙九招”阶段;(5)现代开放街区普遍存在的“2012 年政策调整”阶段。

2.1 “廉租屋和徙置大厦”阶段(1954—1972 年)

随着二战后香港经济的复苏和难民的涌入,住房需求剧增,大量移民和低收入者被迫生活在寮屋区(即用铁皮和木板非法占地搭建的临时住所)。由于港英政府推行不干预政策,香港在殖民之初就诞生了香港房屋协会和香港模范屋宇会①香港模范屋宇会于1950 年成立,是由港府和香港上海汇丰银行资助的志愿机构。等志愿团体,致力于协助低收入居民租房。直到1953年底石硖尾寮屋区发生火灾,导致5 万多贫民露宿街头,港英政府才着手兴建救灾屋。这标志着香港公屋的诞生,其并非出于政府规划,而是对重大灾难的应对。港英政府分别在1954 年和1958 年兴建徙置大厦(6~7 层H 型建筑,每层有60 个住宅单位,单位面积约11.15 m2,配备公共卫浴[15])和廉租屋村(住宅单位面积23~46 m2,设有独立厨卫),截至1975 年,香港共建成27 个廉租屋村和25 个徙置大厦[16]。

尽管港英政府开始兴建公屋并成立了徙置事务处,但其主要目的是清理寮屋区和快速高效安置居民,并非清晰的房屋政策。当时,政府开始在楼顶设置学校,在楼宇间空地设置球场或“大排档”,但并未对社区商业的发展提出具体要求。这导致公屋社区商业空间很大程度上沿袭了本土“上住下店”的街铺模式,也与当时的经济背景相关。二战结束后,面对世界范围的对华禁运政策,香港成为对华贸易转口中心,通过调整自身经济结构,迅速走上工业化的道路,在内地涌入大量人口并带来巨额资本的同时,完成了工业化起步阶段所需的原始资本积累并填充了劳动力市场。这一时期,香港出现了大量以家庭为单位的小作坊,并形成了具有地方特色的“上住下店”街铺模式。而这种街铺模式能在政府公屋中出现,也与当时英国对香港的政治主张相关——不同于法国、荷兰的殖民政策,英国殖民主义不认为有责任将其殖民地居民同化为英国公民,历史上的港督大多奉行“不干预政策”。他们没有对香港居民生活和行为模式进行过多改造,使本土社会文化和生活习惯得以延续[17]。因此,该时期的公屋社区商业多沿袭本土传统街铺的空间组织方式,形成了分散、灵活、小规模的商业空间特征,并集中表现为传统街铺和大平台街铺这两类公屋社区商业空间。

2.2 “十年建屋计划”阶段(1972—1987 年)

1950—1960 年代的经济快速增长激化了以房屋短缺和社会不稳定为代表的社会矛盾,随着全球贸易保护主义的抬头和亚洲新兴国家施行出口导向战略,港英政府被迫开始主动推行工业和经济的多元化转型,并考虑制定长远的房屋政策。

1972 年,时任港督麦理浩推出“十年建屋计划”,旨在10 年内为180 万居民提供设备齐全、居住环境合理的公屋。为了香港社会的稳定发展,政府通过改善住房、教育、医疗和保健服务,引入了社会服务并鼓励文化休闲活动,具体措施包括:建筑设计上开发第七型徙置大厦,改进屋宇设备,统一建设标准;配套设施上给学校预留了土地,还特别提出兴建屋村商场。此外,为有效推行该计划,港英政府在1973年4 月重组公屋机构:成立香港房屋委员会取代屋宇建设委员会,统一管理政府所有公屋;将徙置事务处重组为香港房屋署,以对公屋进行统一规划和管理。

随后,港英政府又于1976 年和1978 年先后推出了标志着香港公屋私有化开始的“居者有其屋计划”(即给经济收入不足以购买私人楼宇但愿以低于市场价的价格购买居屋的公租房租户提供置业机会[18])和“居屋私人参建计划”(即通过划拨用地和招标承投的方式将发展公屋的部分土地转卖给私人开发商,并要求在该土地上建造的房屋须卖给符合房委会指定要求的购买者,以增加居屋数量[19-20])。以上两个计划颇受居民欢迎,但因建设的数量有限(1980—1987 年均仅1 万套左右),建设重点仍是公租房[21]。

“十年建屋计划”原定于1982 年结束,但由于中英谈判伊始香港政治走向不明朗,该计划被延至1987 年。虽然最终仅为150 万人提供了住宅,未能达原定的180 万人目标,但该计划仍标志着香港公屋政策的目标从灾民安置转向了为低收入者安居。

在这一时期,社区商业中出现异域风情商业街,这与时任港督的政治立场、城市发展和经济全球化等密切相关。第一,此时英国工党主政多年,英式福利社会已经构建,对香港的殖民统治也多受费边社与西方左翼学者诟病[17]。时任港督推崇福利主义,因此不难理解其任期内的香港社会充满着福利资本主义的积极心态,社区商业成为容纳商业和服务的一站式生活中心。第二,在城市发展上,“十年建屋计划”和新界开拓发展政策(即将城市核心区人口疏散到荃湾、沙田和屯门等新市镇)同时推行,所以此时兴建的公屋多位于新市镇,按照规划自给自足和均衡发展的构想,这一时期的社区商业占地面积较大、密度较低且相对开敞。第三,当时房屋署并还没有下辖的设计团队,公屋社区需要委托给私人设计师[22]。因此,在大量国外和本土设计师的参与下,香港出现了空间开敞的异域风情商业街,这一定程度上反映了当时本土设计师对国际化风格的推崇。

2.3 “长远房屋计划”阶段(1987—1996 年)

鉴于“居者有其屋计划”和“居屋私人参建计划”大受欢迎[23],港英政府又在1987 年推出“长远房屋计划”[24],计划兴建96 万个新住宅单位,包含3 万个私人住宅单位。首先,推出“整体重建计划”——通过转化公租房用地,同时解决陈旧公屋的结构安全问题、公屋建设用地的紧张问题和建设新市镇中基础设施投入等问题;其次,鼓励并帮助公屋租户以合理且可负担的价格购买他们租住的公屋;再者,推出“私营部门优先策略”“夹心阶层住屋计划”“自置居所贷款计划”,为有意通过获得资助买房的家庭提供选择。在这一系列长远房屋计划的推动下,政府公屋政策的扶持方式从供给为主转向通过提供优惠贷款协助公屋租户在私人市场买房。该举措减轻了政府提供公屋的负担,也明确了香港公屋的私有化方向。随后,负责制定全面和长远房屋计划的房委会被改组,港英政府在1988 年拨发一笔163.5 亿港元的计息永久资本后,正式从房委会的财务安排中退出,房委会成为自负盈亏机构[25],进一步推动了香港公屋的私有化[26]。

正是在公屋私有化和公屋机构改革的推动下,公屋社区与私人社区的差距日益缩小,这不仅体现在户型的多样化和公共空间的精细化设计上,还体现在商业的空间形态设计上。第一,1984 年《中英联合声明》的签署让香港的政治前景日渐明朗,港英政府开始将规划的重点从新市镇调整回市区。通过推进“都会计划”和“市区重建计划”发展市区交通设施,同时在减少公营房屋供应量的基础上强化私人开发商的重要性。此外,由于轨道交通、公屋和配套设施的发展,私人投资的利润增加,促使众多市场主体参与到新市镇的土地拍卖和商品房开发中,此后新市镇兴建的公屋商业大多采取集约方式。这个时期,房屋署开始拥有下辖的建筑师,尤其是1973 年公营房屋组织架构改组成立房委会后,肩负起筹划、制定标准、规划设计、分配、管理维修的职责,也在一定程度上推动了小型商业综合体的发展[22]。第二,伴随着民主的呼声日盛,市民强烈反对在维多利亚港推行新的填海工程,这限制了通过填海供应新土地的发展方式,也使得公屋及其商业空间的设计更加集约。第三,香港的经济转型在制造业内迁之后逐渐形成服务业主导的产业结构。伴随着全球化,1950 年代在美国兴起并在欧洲发展起来的商业综合体以及新加坡从1970 年代在政府组屋中推广的“邻里中心”,都在一定程度上推动了香港商业综合体的出现和盛行。

2.4 “八万五”“孙九招”阶段(1997—2012 年)

受1990 年代经济持续发展、中外投资涌入以及回归过渡期内每年新批土地50 hm2 的限制①1984 年发表的《中英联合声明》规定港英政府在1985 年5 月—1997 年6 月的过渡期内每年新批土地限于50 hm2(不包括建造公营房屋所用土地)。,香港房价飙升。在回归前的12 年过渡期,英国在租约结束前实施了最大化香港经济利益的策略,造成了房地产的疯狂开发,社会上扼制房价的呼声日盛。由此,香港回归后首任特首提出“八万五建屋计划”,具体措施包括:(1)每年兴建公屋单位不少于8.5 万个(回归前每年为2 万个);(2)10 年内全港70%的家庭可自置居所;(3)公屋轮候时间从当时的6 年半缩短到2005 年的3 年;(4)提高地铁上盖和市区重建建筑的密度[27]。香港特别行政区政府(下称特区政府)又在1998 年推出《长远房屋策略白皮书》(有效期至2007年)[28],提出定期评估房屋需求、提供足够建设房屋的土地储备等具体策略,受到社会广泛拥护。

然而,随后的亚洲金融风暴和“9·11”恐怖袭击事件使香港经济遭受重创,不仅导致房价下跌六成,也极大影响了财政收入[29]。2001 年共建成10 万个住宅单位,超过了8.5 万的年度目标,一定程度上缓解了住房紧缺问题。同时,通过增加土地供应和实施居住有其屋及贷款计划,积极增加住房供给,住房所有率从44.5%(1996 年)增至50.8%(2001年)[30]。但是,“八万五建屋计划”成为经济危机的“替罪羊”,地产开发商和业主为了维护自身的利益举行了大规模示威游行,要求特区政府全面检讨房屋政策。2002 年,特区政府宣布房委会不再负责全港房屋政策,改由新成立的香港房屋及规划地政局负责[31]。后者在同年11 月宣布放弃“八万五建屋计划”,强调通过市场调节协助香港经济复苏,如重视土地拍卖、取消对抗炒房投机的限制、减少香港土地供应、减少居屋项目来稳定房地产市场,这一政策变动史称“孙九招”。随后,2003 年暴发的SARS 疫情使香港经济再受重创。特区政府签订《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》——通过允许内地居民来港自由行、内地居民在港置业等措施,推动香港经济复苏[32]。此外,受国际上港元与美元挂钩的联系汇率的影响,香港房地产和商业周期在美国利率和市场的影响下开始升温,经济逐步复苏。此后,尽管特区政府在2010 年启动“置安心资助房屋计划”并发布了特别印花税政策,即对短期房地产交易施以重税,又在2011 年推出了规模较小的“新居者有其屋计划”(仅3 000 套),长期以来的严重不匹配的供需关系依然推动着房价持续上涨。

为提供尽可能多的居住单位,“八万五建屋计划”要求建筑密度大幅提高而休憩空间大幅减少。这使得该时期兴建的公屋因密度过高导致的屏风楼②指长且高的建筑物紧密排布,像屏风般阻挡光线,令风速减慢。问题目前仍然存在,直至该计划被叫停,休憩空间面积才得以逐渐增加。而“孙九招”政策导致公屋供应减少,私宅房价和租金齐涨以及劏房③指业主或二房东将一个普通住宅分成多个小的独立单位分别出租或出售。的出现。虽然该时期公共空间大幅缩水,但商业空间不降反增,主要原因如下。(1)在政治上,特区政府通过弱化殖民地形象来迎合全球经济运作和“亚洲四小龙”形象塑造[22],打造国际金融中心和多元文化旅游城市,城市空间由此成为充满着娱乐、畅游、休闲、节日庆典和消费的“高品质商品”[33-34],商业文旅空间蓬勃发展[22]。(2)商业综合体在经济全球化的影响下呈现从简单到复杂、从单体到复合、从商业到娱乐休闲多功能复合的发展趋势,也推动着香港公屋商业综合体的不断发展。(3)香港的气候条件(夏季酷热多雨)和地产霸权(地产商的垄断)导致地价飙升,综合体不仅可以营造舒适的室内环境且不受天气影响、通过集约的建设来降低土地成本,而且整体运营和管理方式也方便业态引入和升级,由此也在一定程度上推动了大型商业综合体的发展。(4)随着20 世纪西方世界经济与社会文化转型,“消费文化”对亚洲城市的影响日益加深,“消费空间”成为资本循环中的重要产品[35-36]。消费文化不仅通过在全球与地方之间建立联系的方式重构了在地经济和文化认同,而且通过商业综合体的消费空间打造使得设施空间和空间装饰符号成为消费对象[37-39]。由此,商业综合体空间逐渐超越了其作为消费空间的功能属性,吸引市民将购物视作休闲方式,追求购买经历的愉悦,接纳并认可消费文化,成为多数市民的“公共空间”,也在一定程度上推动了该空间类型的发展[22]。

2.5 “2012 年政策调整”阶段(2012 年至今)

2008 年后,受美联储量化宽松政策的影响,大量资本流入香港的房地产市场,导致房价持续攀升。面对居高不下的房价,时任特首提出将“发展经济、改善民生、解决住房和贫困问题”作为政治重心,并提出解决住房问题的短期措施:发布“居者有其屋计划”,包括提供青年住房补贴、打击内地来港投机炒房、增加公屋土地供应、对购房者增加补贴等,建立循序渐进(从租公屋、买居屋再到买私宅)的住房阶梯,推动公屋供应和私宅发展。2014 年12 月发布的《长远房屋策略》采取“供应主导”策略,计划在10 年间提供48 万个住宅单位(按60%公屋、40%私产比例配置),力图扭转房屋供求严重失衡的局面[40]。但是,时任特首在任期内遭受了严重的政治危机,包括限制“2017 年为香港行政长官的选举提供普选权”的宪法改革,2014 年“占中”事件对市民生活、商业、零售业造成了很大冲击,这些因素均使投入到公屋的财力和精力受到影响。

随着可持续发展理念的普及,香港社会对密度过高和公共空间不足等问题进行反思。一方面,市民对房屋署兴建的公屋中千篇一律的商业综合体日益不满,新兴的社交媒体对“集体记忆”的讨论又催生出他们对传统街铺古早味与人情味的怀念。另一方面,SARS 疫情暴发成为香港公屋环境设计的催化剂,微气候分析开始被引入以保障通风,可持续发展理念也被融入公屋规划[4]:根据基地特征(场地的地理环境、微气候等),通过非标准化设计来提升社区环境,通过开放街区组织商业空间;注重体验式消费来弱化人们对传统购物中心的刻板印象,并通过不同尺度和功能的重组与重构来模拟多元、复杂和富有“集体记忆”的城市空间。

2.6 小结

回顾香港公屋社区商业空间类型的发展演化脉络和特征,可以发现不同时期的空间特征与所处时期的公屋计划和当时的政治、经济和社会因素息息相关(表2),对这些因素的分析可以加深我们对公屋社区商业空间类型演化的理解。

表2 不同社区商业空间类型所处时期的公屋计划及其影响因素

3 反思与展望

3.1 政策态度:探索公屋私有化的边界和弹性空间

公屋社区商业本质上是政府提供具有福利主义色彩的商业服务空间,用以满足居民基本生活需求,却在私有化浪潮下日益背离初衷。其空间形态演变在一定程度上反映了政治、经济和社会等多重因素影响下的绅士化。伴随着经济全球化的深化和公屋私有化的推进,居屋成为房地产市场乃至经济发展的“调节器”[41],空间类型从传统街铺、大平台街铺、异域风情商业街和小型开放式综合体演变为当下普遍存在的大型封闭式综合体和开放街区。

香港公屋所处的政治、经济和社会环境决定了它既不能像私有商业资本一样在西方商业制度的基础上发展,也无法像公有资本一样在内地社会主义制度的基础上以较低的制度成本推动。尽管公屋计划解决了住房短缺的问题并减轻了公屋的供给负担,且在居屋计划不干预房地产市场的前提下保留了随时终止该计划的可能性,但私有化的影响使其与满足低收入群体需求的福利目标渐行渐远。

通过政策干预重建商品生产供给与消费需求之间的均衡关系,是实现公屋社区商业发展逐渐回归市场机制与公共政策的双重调节关键。具体而言,可以引入弹性的政府管控或制约机制等方式(如在特定情况下引入代管机构或推行暂行机制等),也可以对房委会自持和售出的商业空间的私有化边界保持底线限定和顶线约束(如对低消费业态的引入和补贴,对高消费业态的限制和要求等),从而实现对公屋社区商业空间福利保障的有效干预。

3.2 经济手段:寻求公共部门与市场之间的平衡

政府从社会福利角度提供公屋的同时,也需要从财政安排上综合统筹成本和收益。伴随着公屋私有化的推进,政府通过出售居屋以获得后续公租房的发展资金,不仅减轻了公租房兴建和管理的资金压力,也促进大型开发商成为城市经济的主导[41]。

然而,2004 年后,公屋政策受金融危机和SARS 疫情的影响而调整,作为公共部门的房委会由于停建停售居屋导致收入大减,不得不拆分和出售其管辖下的公屋商场、街市和停车场,以缓解短期现金赤字[42]。房委会自持店铺的租金升幅较缓,而领展购入公屋商场后通过引入大型连锁门店来提升商场的形象,并通过大幅加租来抬高物价①详见“领展翻新,狂加租逼走商户”(https://hk.appledaily.com/local/daily/article/20161227/19877982)。,政府对此无力阻止。可见,市场手段虽然在特殊时期帮助房委会解决了短期现金赤字,但失去了对售出公屋社区商业的管控,值得反思。

港府需要在社会福利与资金统筹上谋求平衡,即在公共部门的社会责任与市场规律之间寻求平衡。具体措施可以包括:在协调合作等方式的制定上寻求公共部门与市场之间的权力转移方式和相应的制约机制,在政策激励引导和市场反馈机制上实现对售出公屋商场市场化运作模式的积极干预和利益转化,从而通过经济手段更有效地干预公屋社区商业的消费水平,更好地服务公屋社区中大量存在的低收入群体。这些不仅是港府应做的努力,也值得其他城市和地区思考。

3.3 社会联动:营造社区导向性更强的保护性共识

香港公屋社区老龄化问题加剧。近年来,香港公屋社区中的小户型比例不断增高,根据政府统计报告,面积少于40 m2 户型在2022 年3 月底已达到83.6% ②详见香港房屋署,房屋统计数字2022(https://www.hb.gov.hk/tc/publications/housing/HIF2022.pdf)。。目前香港公屋的主要住户已经从几十年前的技术工人转变为老年人、单身人士和低收入人士等[42]:一方面由于居住面积小可以避免缴纳额外租金和被迫迁出,租户多选择让成年子女搬离,留下收入低的老年人单独居住;另一方面,房委会的“高龄人士优先计划”也更利于长者申请和入住。

随着公屋福利空间逐步被纳入城市商业的资本循环,受影响的还有逐渐消失的人情味和社区认同感。例如:营业超过50 年的华富村的银都冰室和彩虹村的华丽上海理发店既是平价街坊老店,更是社区长者的生活纽带,也都随着绅士化的涨租而关闭。尽管越来越多的热舒适和通风等技术方法被引入场地物理环境设计[43-45],但在当下公屋发展框架中对居民老龄化加剧等社会环境的变化关注不足,仅依赖政府和市场难以解决。目前,越来越多的社会组织(如社区组织协会、社区投资共享基金会等)开始关注公屋社区的老龄化和商业绅士化问题,要想真正改善现状,还需更广泛的社会关注和政府、市场与社会的协调合作。

福利空间曾经在建立香港自身认同感方面产生决定性作用,面对当前公屋累积的结构性问题[46]、香港人自身认同感的迷茫和社区人情味的减弱,需要全社会的努力,如从整体社区发展角度思考公屋社区对于普通市民的意义,通过社会联动的方式实现公屋社区商业空间中福利空间与资本空间的共存,通过政府—市场—社会联动的方式实现更加多元与包容的公屋社区环境和商业空间的营造等。这些或许能成为重拾香港自身认同感和社区归属感的途径探索。

4 结语

香港公屋社区商业空间演变与公屋私有化的发展相关,并与当时的政治、经济和社会等因素密不可分。通过公屋私有化的方式将社区商业逐步纳入城市资本主义生产循环方式的根源在于香港的土地政策和生产主义福利体制。本文深入探讨了香港公屋社区中商业空间形态特征演化,并对此过程中的公共生活商品化和日常商业空间绅士化现象进行了反思。当全球资本力量将香港推到后工业时代,进行产业升级和金融资本发展的同时,原本在建立香港“社区空间—社会认同”中扮演重要角色的福利空间正在解体,香港需要一种新的、稳定的空间组织方式,来迎接消费时代对身份认同与社区归属的塑造。

香港社区商业也面临公共资产私有化和业态绅士化等挑战。本文对香港公屋社区商业空间形态演变进行剖析和反思,旨在探索政治、经济和社会等要素对社区商业、日常消费和社区生活的影响,并由此展开全球化和消费文化影响下通过政府、市场与社会联动营造多元与包容社区环境的讨论,希望为其他地区公屋社区的商业空间规划提供启示,尤其是如何通过政策、市场和社会的协调联动来避免绅士化等问题。

注:图1—图6 中的布局图和轴测图为作者根据Mapbox地图绘制。

[1] CHIU R L H.Government intervention in housing: convergence and divergence of the Asian Dragons[J].Urban policy and research,2008,26(3): 249-269.

[2] NG M K.Political economy and urban planning: a comparative study of Hong Kong,Singapore and Taiwan[J].Progress in planning,1999,51(1): 1-90.

[3] 王紫荆,梁印龙,邵挺.“居者难有其屋”:香港公屋政策发展演变与启示[J].国际城市规划,2020,35(6): 38-44.DOI: 10.19830/j.upi.2020.355.

[4] 冯宜萱.以可持续规划缔造公营房屋优质居住环境:香港房屋委员会的经验[J].国际城市规划,2013,28(1): 30-36.

[5] 郭兰.日常生活视角下的住区外部公共空间:借鉴香港公屋外部公共空间设计[J].南方建筑,2013(1): 16-19.

[6] 郭卫兵,郑新洪,于志铎.香港公屋建设研究与启示[J].建筑学报,2009(8): 18-21.

[7] 周逸骏,顾大庆,徐雷.香港公屋住区外部空间的特征研究[J].华中建筑,2013(7): 64-70.

[8] 周逸骏,郑颖生.香港公屋住区外部空间与设计策略的演变[J].建筑与文化,2020,191(2): 117-118.

[9] 张婧,张文华,吴超,等.香港老龄化与长者住屋建设:香港公屋建设的调查与思考之三[J].住宅产业,2012(7): 75-79.

[10] 张楠迪扬.政府、法定机构与社会的协同治理模式:以香港城市规划体制为例[J].港澳研究,2015(3): 85-96.

[11] 沈萌萌.社区商业的理论与模式[J].城市问题.2003(2): 40-44.

[12] 刘伯雅.国外社区商业的发展与启示[J].城市问题.2008(9): 92-95.

[13] 查君.社区商业街规划设计研究[J].规划师.2006(6): 28-30.

[14] 香港规划署.香港法定图则[EB/OL].(2022-06-30)[2023-01-10].https://www.pland.gov.hk/pland_tc/info_serv/tp_plan/images/sta_plan.pdf.

[15] 徐振邦.集体回忆香港地[M].香港: 香港阿汤图书,2007: 33.

[16] 梁美怡.家:香港公屋四十五年[M].香港: 香港房屋委员会,1999: 41.

[17] 陈冠中.我这一代香港人[M].北京: 中信出版社,2013.

[18] Hong Kong Housing Authority.Annual report 1976-1977[R].1977.

[19] GRANGE A L.Privatizing public housing in the welfare regime of a tiger economy: a case study of Hong Kong[J].Housing,theory and society,1999,16(1): 17-30.

[20] Hong Kong Housing Authority.Annual report 1978-1979[R].Hong Kong:Housing Authority,1979.

[21] 薛求理.营山造海:香港建筑1945—2015[M].上海: 同济大学出版社,2015.

[22] 赵丽霞.房屋政策趋势的分析[M]//杨汝万,王家英,编.香港公营房屋五十年:金禧回顾与前瞻.香港: 中文大学出版社,2003: 221-242.

[23] Hong Kong Housing Authority.Report on the review of Home Ownership Scheme[R].Hong Kong: Housing Authority,1996.

[24] Hong Kong Housing Authority.Long term housing strategy: a policy statement[R].Hong Kong: Housing Authority,1987.

[25] Hong Kong Housing Authority.Annual report 1988-1989[R].Hong Kong:Housing Authority,1989.

[26] LI S M.Housing and urban development in Hong Kong: political economy and space[M]// JIM C Y,LI S M,FUNG T,eds.A new geography of Hong Kong.Hong Kong: Agriculture,Fisheries and Conservation Department,HKSAR Government,2010: 37-70.

[27] 董建华.共创香港新纪元:1997 年施政报告[R/OL].(1997)[2021-07-10].https://www.policyaddress.gov.hk/pa97/chinese/pa97_c.htm.

[28] 香港特别行政区政府.建屋安民、迈向二十一世纪:香港长远发展房屋策略白皮书[Z].香港: 房屋局,1998.

[29] LI S M.Land and housing policies in Post-Handover Hong Kong: political economy and urban space[R].Public Policy Research Funding Scheme,2015.

[30] 郭恩慈.东亚城市空间生产:探索东京、上海、香港的城市文化[M].台北市: 田园城市文化,2011.

[31] 香港特别行政区政府.公营房屋架构检讨报告书[R/OL].(2002-06)[2021-07-10].https://www.hb.gov.hk/tc/policy/housing/issues/rifphreport.pdf.

[32] 内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排[J/OL].(2003-12)[2021-07-10].http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_5168242.htm.

[33] 让·鲍德里亚.消费社会[M].刘成富,全志钢,译.南京: 南京大学出版社,2008.

[34] ZUKIN S.The cultures of cities[M].London: Blackwell,1995.

[35] 大维·哈维.后现代的状况:对文化变迁之缘起的探究[M].阎嘉,译.北京: 商务印书馆,2004.

[36] 彼得·丹尼尔斯,迈克尔·布莱德萧,丹尼斯·萧,等.人文地理学导论:21 世纪的议题[M].邹劲风,顾露雯,译.南京: 南京大学出版社,2014.

[37] 武前波,黄杉,崔万珍.零售业态演变视角下的城市消费空间发展趋势[J].现代城市研究,2013(5): 114-120.

[38] 张衔春,唐承辉,许顺才,等.中国城市群空间规划的历史演化与空间逻辑——基于新国家空间视角[J].城市规划,2021,45(5): 21-29.

[39] 张衔春,胡国华,单卓然,等.中国城市区域治理的尺度重构与尺度政治[J].地理科学,2021,41(1): 100-108.

[40] 长远房屋策略督导委员会.“凝聚共识、建设家园”长远房屋策略公众咨询文件[R/OL].(2013)[2021-07-10].https://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/hg/hg_lths/papers/hg_lthscb1-1756-1-c.pdf.

[41] 刘佳燕,万旭东.借鉴香港经验谈租赁型公共住房在我国的发展前景[J].北京规划建设,2007(6): 69-75.

[42] 吴莹,陈俊华.公共租赁住房的社会排斥与克服路径:基于香港的经验[J].建筑经济,2013(2): 59-62.

[43] ZHONG J,LIU J,XU Y.Pedestrian-level gust wind flow and comfort around a building array: influencing assessment on the pocket park[J].Sustainable cities and society,2022,83: 103953.

[44] LIU J,JIAO J,XIE Y,et al.Assessment on the expectation for outdoor usage and its influencing factors[J].Urban climate,2022,42: 101132.

[45] ZHONG J,LIU J,ZHAO Y,et al.Recent advances in modeling turbulent wind flow at pedestrian-level in the built environment[J].Architectural intelligence,2022,1(5): 1-18.

[46] 魏宗财,何深静,刘玉亭,等.回归后香港公共住房政策审视及实施成效——基于社会可持续性的视角[J].国际城市规划,2017,32(3): 34-41.DOI: 10.22217/upi.2017.125.