引言

城市风貌(urban appearance)是指与城市环境密切相关的城市建(构)筑物、道路、园林绿化、公共设施、广告标志、照明、公共场所、省市水域、居住区等构成的城市局部或整体景观①引自《城市容貌标准》(GB50449-2008)。,其对于城市文脉的延续和人居环境的可持续发展都至关重要。和谐统一的城市风貌可以向游客和居民传递城市的文化内涵和历史底蕴,例如建筑材料的种类和颜色、构件的形状和工艺、与建筑结合的景观设计,沿街的小品和花坛等元素都可能成为这些信息的载体。然而,在城市快速发展的背景下,技术和生活方式的改变对城市风貌产生了积极或消极的影响,一些造型突兀的建筑物和尺度失调的外部空间对城市风貌造成了难以挽回的破坏。

保护城市风貌特征的“连贯性”(coherence)是提升居住环境品质的重要工作,例如布兰德(Brand)建议在城市设计中采用演进(evolution)的方法,即根据建筑物最初的外观和布局进行调整,同样的方法也可以应用于新建筑的设计[1]。连贯性并不是一个全新的概念,一些早期的城市学者如简·雅各布斯(Jane Jacobs)和亚历山大(Alexander)都在著作中充分强调了连贯性在营造协调统一的城市空间方面的重要意义[2-3]。视知觉相关的实验发现,人们更愿意在井然有序的城市场景中行走和居住[4]。规划和设计人员也在实践中尝试通过整体的控制和有序的组合来提升城市空间的舒适度和吸引力[5]。与其他城市设计指标相比,连贯性鲜有研究成果的原因在于缺乏科学分析框架和定量评估方法,本研究希望填补这一空白。

本文主要包含五个部分。第一部分梳理连贯性概念的起源和发展,分析其视觉原理和研究内容。第二部分介绍研究方法,包括研究区域的选择和连贯性的两个指标(“统一度”[consistency]和“邻近度”[proximity])的计算步骤。第三部分使用该方法对房屋建造和布局特征的进行定量评估,并比较街区中不同地块的差异。第四部分讨论连贯性的研究价值和在城市街区风貌控制方面的应用场景。最后一部分总结本研究的成果和局限性,并提出将来的研究方向。

1 研究背景

1.1 连贯性概念的解释

为了营造更舒适的城市步行环境,以往研究已经在定性的理论基础上提出众多定量的城市设计品质指标(表1),并且试图将物质客观环境和人类主观感知放在同一个框架中建立关联[7]。这些指标为规划和设计者提供了评估工具,以更科学地预测和控制建造结果。城市风貌连贯性与宜居、活力的市民生活息息相关[8],其内涵在于通过基本要素之间的相互作用关系来创造丰富、有序和有特色的街道环境[9],避免导致乏味或混乱的步行体验。

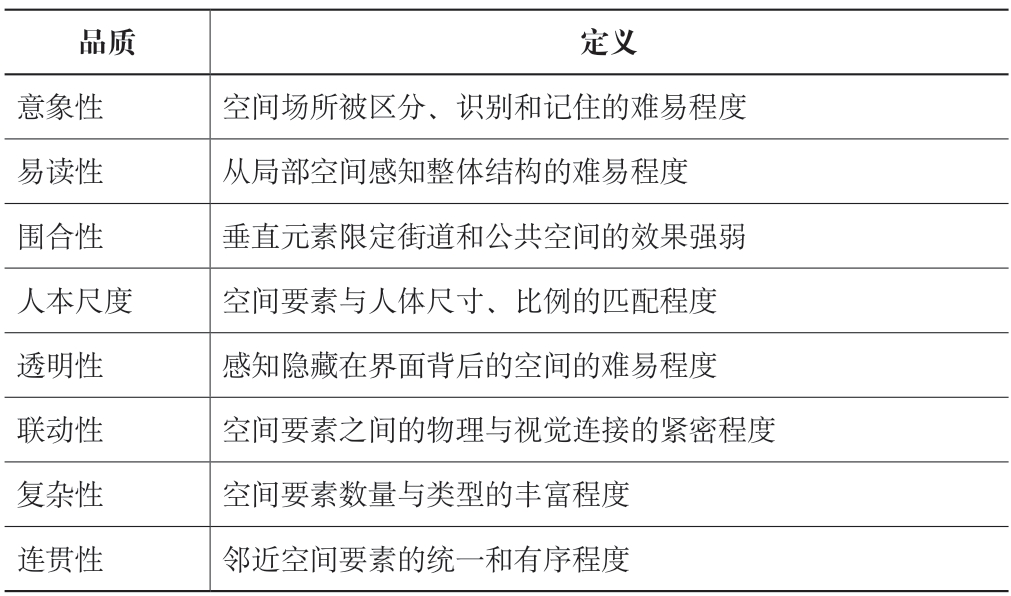

表1 以往研究中出现的城市设计品质及其定义

资料来源:参考文献[6]

连贯性概念的起源最早可以追溯到物理学领域——被用于定义两个波之间的相似程度,之后被引入不同学科语境并产生了众多内涵。其理论基础是:从小尺度的构筑物到大尺度的城市有机体,都具有复杂的结构形式和几何特征,所有局部元素都系统性地为整体作出贡献[10]。在牛津英语词典(2016 年版)中,“连贯性”被解释为“将分裂的事物整合在一起。”一些学者在不同语境和目的的研究中对此概念进行了解释,其中大部分关注的重点是空间要素之间的结构联系(表2)。亚历山大认为连贯性是实现整体性的基础[3]。阿兰·雅各布斯(Allan Jacobs)将建筑的连贯性描述为“良好街道上的建筑虽然不一样,但是它们彼此协调,特别是在高度和外观方面”[15]。尤因和克莱门特(Ewing &Clemente)认为连贯性是城市街道重要的设计品质,连贯有序的街道空间有助于促进步行行为的发生[6]。卡利斯坎(Çalişkan)建立了基于“统一度”和“邻近度”的连贯性研究框架,并认为只有当两者都满足要求,才能实现各个部分的和谐统一[17]。

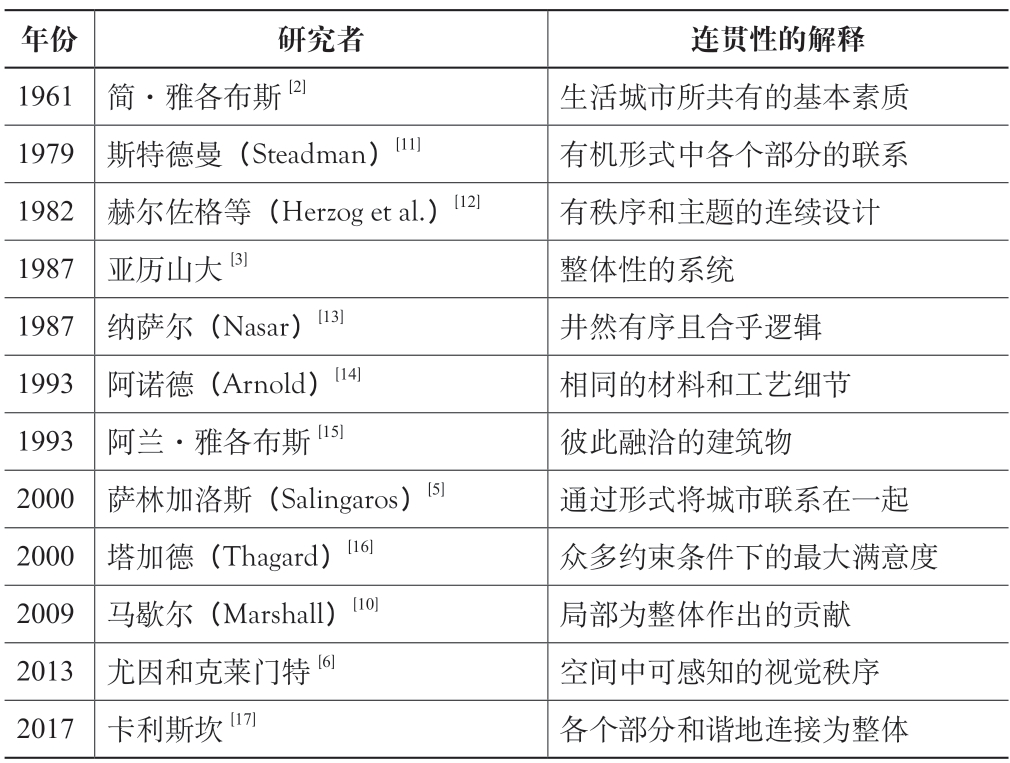

表2 连贯性概念的不同解释

1.2 连贯性的视觉原理

连贯性必须通过人的视觉感知传递其精神内涵。心理学家考夫卡(Koffka)通过格式塔原则(Gestalt Principle of Similarity)解释这一感知过程[18],即人眼和大脑倾向于将邻近物体归类为一个群体,而不只是叠加部分特征[19]。研究发现,某些建筑特征的重复也能够创造视觉上的连贯性,例如相似的建筑轮廓和间距、建筑相对街道的后退、窗户和门洞的比例、入口的位置、表面材料和装饰、阴影图案、建筑造型和景观等[5]。但是,良好的连贯性并不来源于单纯的元素重复,而是来自有秩序和主题的连续设计。塔加德从心理学和哲学的角度描述了连贯性的概念,认为人类对众多组合在一起的信息会作出一种无意识的判断,而连贯性来源于那些令人满意的组合方式[16]。赫尔佐格等通过视觉偏好实验发现,高度复杂和缺乏规律的场景往往是最不受欢迎的,因为人脑不擅长接受非结构化的信息[12]。卡普兰夫妇(Kaplan &Kaplan)将低复杂性和高连贯性的场景评价为“枯燥”,将高复杂性和低连贯性的场景评价为“凌乱”,而将高复杂性和高连贯性的场景评价为“丰富并有组织”[20]。纳萨尔发现人们更喜欢带有广告标牌的街道,如果标牌具有足够多的共同特征,街景就会显得井然有序且合乎逻辑,反之则显得杂乱无章;此外,如果新建房屋的造型与周围房屋相协调,那么它对于街道连贯性的提升就是有益的[13]。纳萨尔和斯坦普斯(Nasar &Stamps)表示,如果新建房屋的面积不超过街道上其他房屋的两倍,那么也被认为有利于维持连贯性[4]。

1.3 连贯性的研究内容

城市风貌的变化规律是连贯性的主要研究内容[21]。同一个时期的建筑一般具有相似特征,而不同时期的建筑由于建造者、资金投入、材料选择和技术条件等方面的差异往往很难保持一致性。在传统城市形态学研究中,研究者会关注不同时空维度下城市整体结构和局部形式的关联性。例如康泽恩(Conzen)选择地块单元作为城镇的基本元素[22];穆拉托里(Muratori)、卡尼吉亚(Caniggia)等将城市按照具体度和分辨率进行等级划分①转引自参考文献[23]。,以此探究较低层级的局部要素如何通过组合形成更高层级的整体要素[24];有些学者的研究则揭示了城市中的基本和特化建筑类型如何通过复制、排列和变形等方式发生关联,最终形成完整的有机体[25-26]。相比现代城市,良好的连贯性更容易在自发生长的历史古城和乡村聚落中发现,无论是本地居民还是外来游客都能够轻松地在这些地方感知到深厚的历史和文化内涵。阿诺德对此进行了解释,他认为早期建筑是通过相同材料、工艺细节和使用方式来实现连贯性[14],这些相似要素在城市长期发展中得以延续,成为其保持活力的重要基础[5]。而在当今的城市中,疏密有致的建筑布局和等级分明的公共空间也可以提升连贯性[27]。

良好的城市空间应该具有高度和有组织的复杂性[2],越来越多的研究者意识到通过简单的分区或者拼贴无法解释连贯性的运作机制[28]。阿兰·雅各布斯发现虽然场地中的单个建筑可能很吸引人,聚集在一起的效果却令人失望[15]。海德曼(Hedman)提出,当每个建筑都试图彰显其独特性以吸引行人的注意力时,往往会在整体上产生混乱的效果[29]。萨林加洛斯认为,城市和建筑设计者需要对各种各样的元素进行有秩序的组合,以产生统一的整体,而连贯性是一种可以识别和测度的品质,它是城市空间活力的重要前提[5]。虽然良好的连贯性对于提升城市空间品质的贡献在众多文献中被提及,但是测度指标和评估标准难以统一,并且缺乏证据支撑。一些基于计算机技术的分析方法被用于揭示城市空间中整体与局部特征的内在规律,它们与社会现象和人类行为的关联性也被进一步探究[30-31]。

2 研究设计

2.1 研究区域

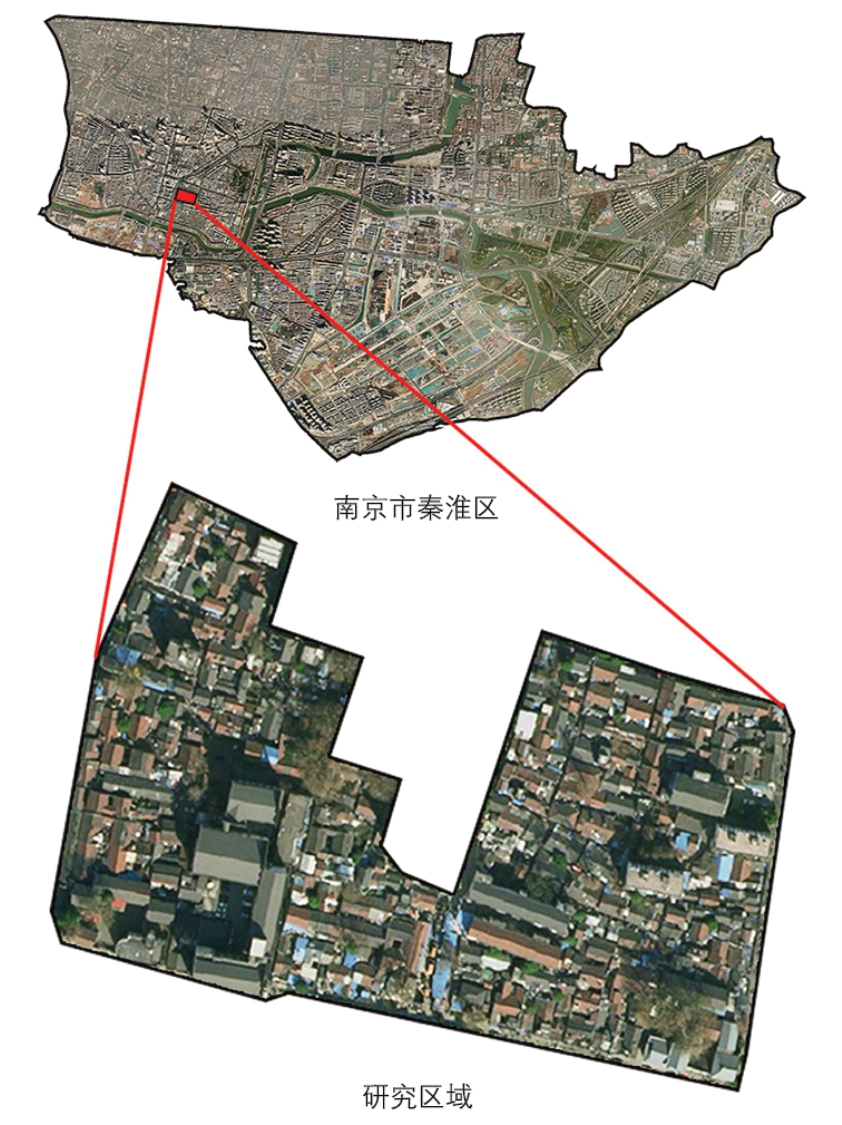

本研究选取了江苏省南京市的大油坊巷历史风貌区作为分析对象——其位于秦淮区老城东南部,占地面积约为4.69 hm2(图1),东侧和南侧紧邻城市主要道路。街区内部房屋以低层为主,外观造型多样,结构类型混杂,质量参差不齐,少量多层住宅和办公楼混杂其中。在周边城市空间快速更新的背景下,研究区域保留了不同时期的建筑布局和建造特征,因此具有典型意义。

图1 研究区域所在位置

资料来源:南京市规划局

2.2 技术路径

长期以来,关于连贯性的讨论大多基于经验,其评估方法也以定性描述为主。早期研究以构成要素的尺寸和数量为主要对象[28],之后逐渐关注形式、比例和位置关系[6,32]。在此基础上,卡利斯坎提出了连贯性的量化评估框架以及统一度和邻近度两个指标,分别反映构成要素的整体性水平和紧密性程度(表3)。他以吉尼-辛普森指数(Gini-Simpson Index)为评判依据,测度和比较了荷兰鹿特丹三个街区平面肌理的连贯性差异[17]。与其他研究相比,卡利斯坎创新地使用了形态计量学方法,但是只考虑了城市形态的平面图形特征。基于此框架,本研究希望进一步考虑房屋的建造特征,并使用定量和可视化方法(例如地理信息系统)计算连贯性指标,以提升其在城市风貌客观评估中的适用性。

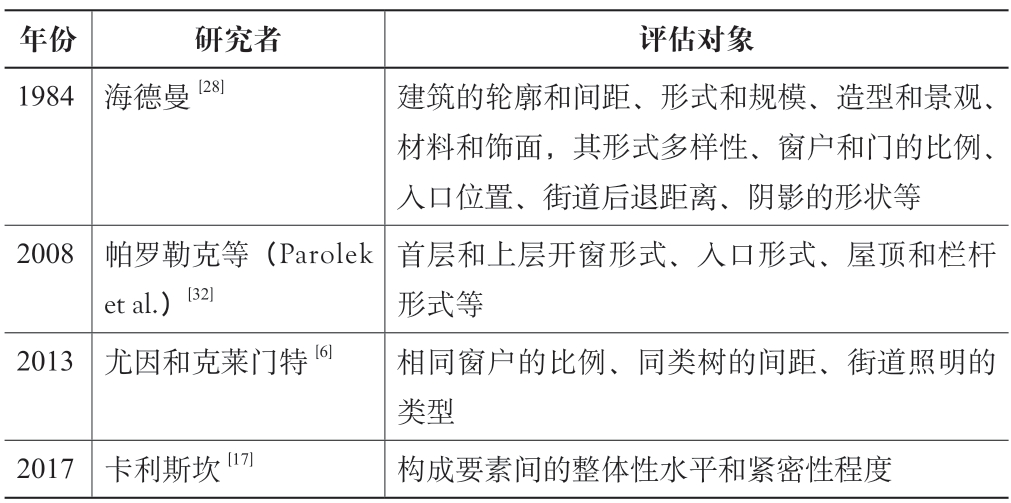

表3 连贯性的评估对象

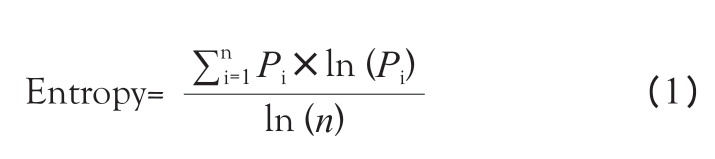

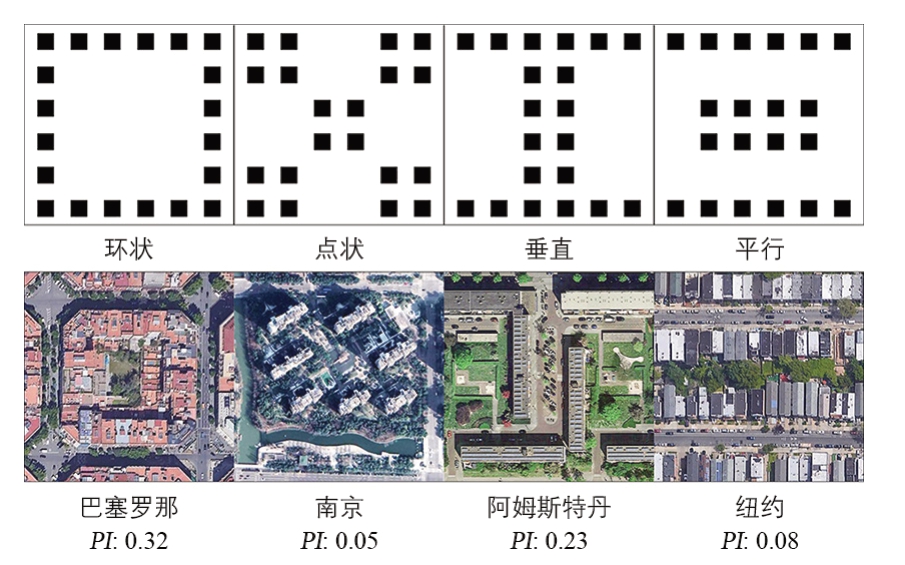

首先,“统一度”指标(CI: Consistency Index)指标反映了房屋建造特征的整体性水平,其影响因素包括能观察到的一切外在特征。人们能从统一度较高的街区中或街道上感知相似的建筑特征,从而形成对该区域的整体印象。统一度较低的城市风貌常常包含复杂的信息,例如不同年代、材料和质量的组合,容易让人们产生混乱。衡量统一度的方法与经常使用的变异系数或熵值相反,其中熵值(entropy)的计算公式如下[33]:

熵值的取值范围是0~1,因此统一度(CI)可以表示为:

进一步,该公式可以表示为:

公式(3)中,Pi 表示研究范围内某种建造特征的第i个类型的房屋数量占总数量的百分比,n 指研究范围内某建造特征包含的类型总数。CI 的值越接近1,表示区域内要素建造特征的统一度越高;而的值越接近0,表示区域内要素建造特征越复杂,统一度越低。

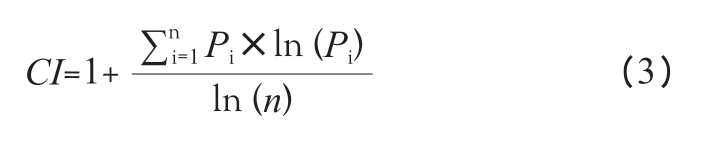

“邻近度”指标(PI: Proximity Index)指标主要反映房屋布局的紧密性程度。基于邻近要素会被看成整体的“格式塔原则”[18],通过比较要素之间空隙(concave)的相对大小可以判断其距离远近。ArcGIS 软件被用于计算半径为R时的双向缓冲区(图2),该方法可以将间距小于两倍缓冲距离的要素整合成完形图形。极限情况下,完形面积等于原本所有单独要素面积之和(R=0),或者等于包含所有单独要素的凸包多边形的面积(R=∞)。然后,使用完形图形的面积GAr 减去原始底图中要素的总面积A 可以获得空隙的面积GAr,而原始图形的凸包多边形面积GAmax 减去A 得到的最大空隙值GAmax 也被作为参照值纳入指标的计算。因此,相关参数和邻近度(PI)可以表示为:

图2 “双向缓冲区”操作步骤

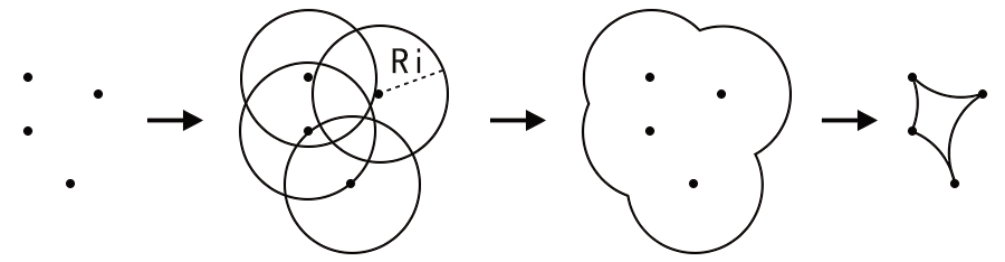

由公式(4)可以看出,在指定的缓冲半径r 下,布局越紧凑,要素之间的空隙就越小,PI 的数值就越大。图3 是四种典型房屋布局方式,以及缓冲半径为3 个单位时的邻近度指数。可以看出,环状的房屋排布方式能够获得连续和紧凑的城市肌理,其邻近度较大;而平行和点状的布局方式产生了不连续的界面,因此邻近度较小。

图3 四种典型房屋布局方式及邻近度数值

3 分析结果

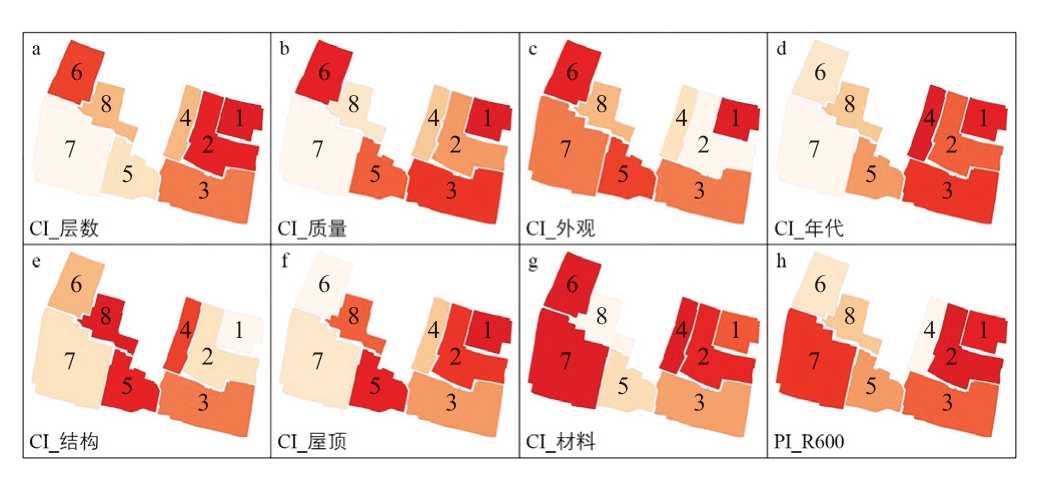

研究团队对街区内房屋的建造和布局特征进行了详细的测绘和统计,并根据主要街巷将其划分为8 个地块。房屋风貌的统一度(CI)和邻近度(PI)指标被分别计算,并通过归一化处理后在地块底图中展示(图4)。

图4 地块统一度和邻近度指标

注:颜色越深表明数值越高。

从图4a—4g 可以看出,根据各类房屋建造特征计算的统一度指标有效识别了不同地块的共性和差异。1、2 和3 地块在多个方面都呈现出较高的数值,这与其内部房屋风格相对统一、建筑保存较完整有关;1、2 和6 地块的层数统一度明显高于其他地块,其原因是这些区域的房屋以单层民宅为主,少有多层楼房;地块7 由于混杂了大量公共建筑,导致其各项数值都较低,说明建筑类型差异是导致统一度降低的原因之一;新老建筑的混杂也会影响城市风貌一致性,例如6、7 和8 地块的年代统一度较低,而且与之相关的质量、结构和屋顶等数值也较低。街区内巷道的最小宽度大约为1.2 m,相当于两个人的通行宽度,为了将间距小于该距离的房屋识别为整体,本研究选取0.6 m(R=600)作为缓冲半径来计算邻近度指标(图4h)。分析结果显示,1、2 和7 地块中的邻近度相对较高,说明其内部房屋布局较紧凑;而4 和6 地块较低的邻近度可能与其内部有较多小型院落有关。

连贯性的整体得分(百分制)是通过计算所有指标的平均值得到的,其中统一度和邻近度的比重各占一半(图5)。总体来看,城市风貌的连贯性特征差异与建筑类型、建造年代和街巷布局方式等因素有关。以低层民宅和老建筑为主的地块在各方面都表现出较高的一致特征,新老建筑混杂和包含大体量公共建筑的地块则与之相反。此外,通过比较这些地块的位置可以发现,整体连贯性较高的地块分布于街区东侧,靠近城市主要干道,并且形成了连续的临街界面;而位于街区西北侧的地块则表现出较低的连贯性特征。

图5 地块连贯性得分

4 讨论

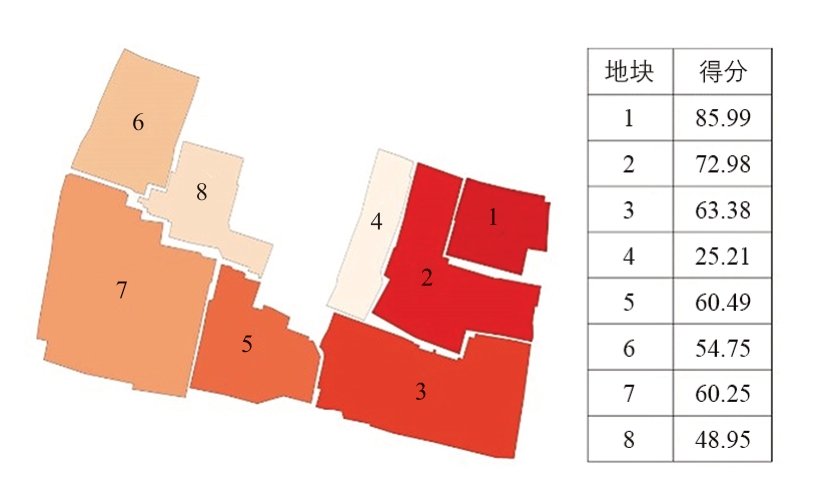

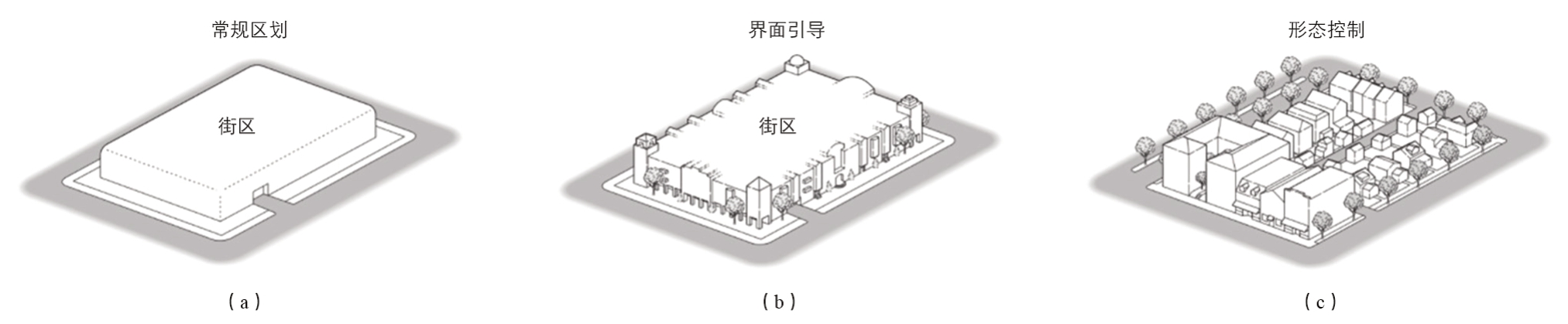

在城镇发展和风貌塑造过程中,新旧建筑的和谐共存是普遍面临的挑战,如何保护城市风貌连贯性一直是难题所在。常规的控制性区划只会规定街区的用地性质、功能以及建筑的高度和密度等,不会要求具体的建筑布局和外观形式(图6a)。当前考虑连贯性的城市设计通常以街道层面的“界面引导”为主要方式(图6b),例如美国纽约的《街道设计手册》(Street Design Manual)、英国伦敦的《街道景观导则》(Streetscape Guidance)、加拿大的《城市街景实施手册》(City-wide Streetscape Implementation Manual),以及日本的《街道设计指南》(ストリートデザインガイドライン)等文件都对城市步行景观要素的类型和尺寸进行了规定。一些欧洲国家的居民在进行房屋建造和改造时会充分考虑房屋与周边建筑的一致性,政府也会对建筑构件的形状和比例提出要求(图7),因为街道上的小尺度元素如窗户类型、屋顶形状和街道照明等对连贯性的营造至关重要[9]。近年来,一些中国的城市也根据自身需求和特色制定了街道层面的设计导则,例如:《北京街道更新治理城市设计导则》要求新建公共建筑应该与周边建筑和公共空间的风貌相协调;《上海市街道设计导则》建议通过行道树、沿街建筑和围墙形成整齐有序或富有节奏和韵律感的空间界面,并采用与历史建筑相协调的建造方式;《南京市色彩控制导则》提出,在保证城市建筑群大面积色彩基调统一的前提下,允许小体量建筑的色彩变化,产生既和谐又丰富的整体效果。

图6 连贯性控制策略

资料来源:作者根据参考文献[34]绘制

图7 欧洲城市的连贯性控制

如果在规划阶段就充分考虑房屋和道路的布局方式,可以更有效地控制连贯性(图6c)。帕罗勒克等在加拿大的实践中提出了“形式准则”(form-based codes)导则[32],并在其他国家进行了推广。该导则要求开发者遵循特定的设计模式来创建、保护和振兴可持续发展的社区,以此提升城市风貌的连贯性,减少无计划的扩张。除了利用密度、容积率等传统指标来控制街区内部的房屋布局方式以外,对沿街建筑的高度、宽度、结构、材料、立面形式,以及后退街道的距离等设计细节也进行了规定以符合连贯性要求。形式准则导则的优势在于能够随着时间的推移,在不断变化的过程中开展适应性设计,并且保留住一个地区的历史特征,实现具有独特地方意义的多样化发展[32]。

对于城市的健康发展来说,某区域或地段的连贯性并不一定越高越好。杂乱无章的街道要素会造成视觉感受的混乱,而过于一致的城市风貌可能会带来单调乏味的空间体验[20]。因此,城市设计不应只寻求创造连贯性,而应支持产生连贯性的过程和关系,并将人们与其居住的城市环境联系起来。为了在城市建设中合理控制和保护连贯性,需要更综合的证据作为支撑,以提出符合特定文化背景的风貌控制策略。当前,规划和设计工作应该致力于在不牺牲多样性的前提下延续城市特色,在连贯性和复杂性之间找到合适的平衡点[35]。除了采用传统的调研方法,也可以借助大数据和图像识别等技术辅助规划和设计决策。

5 结论

随着人们对微观城市空间品质的越发关注,包括连贯性在内的多项设计指标被提出并应用于实践工作。然而,由于城市风貌的多样性和复杂性,研究和实践人员对于这些设计品质仍然缺乏定量的理解,因此在实践过程中主要以定性的导则和规划设计者的主观判断来进行控制。为了客观和定量地评估城市风貌的连贯性特征,本研究系统梳理了相关理论和文献,对其概念、原理和对象有了基本认知。研究团队以南京市大油坊巷历史风貌区为例,分别计算了反映房屋建造和布局特征的统一度和邻近度指标。结果表明,这两个指标能够有效识别不同地块中房屋特征的共性和差异,在评估低层高密度的复杂城市风貌方面具有较好的应用前景。连贯性的定量测度方法结合了实地调研和桌面分析的优势,通过建立所有房屋的特征库实现了在结构化的框架下对城市街区的综合比较。该方法不但可以为城市风貌保护和更新工作提供新的依据,而且可以为街区规划和建筑设计决策提供有力支撑。

结合案例调研和分析结果,可以发现影响案例街区连贯性特征的因素主要有三个方面。第一,街区中不同类型的建筑存在外观、规模和功能上的差异,如果组合不当容易导致突兀的局部城市风貌。第二,新旧风格混杂是导致风貌不协调的原因之一,老建筑的修缮和新建筑的搭建工作只有在正确引导下才能保证其风貌延续性和统一性。第三,布局和区位也会影响连贯性,例如过多的巷道和院落空间可能会降低城市风貌的紧凑程度,而紧邻主要道路的房屋往往表现出较高的连贯性。

当然,本研究也遇到了一些难以克服的挑战。首先,虽然统一度和邻近度两个指标都能够反映城市风貌的连贯性特征,但是当前研究无法比较它们的重要性,因此在计算整体得分时使用了相同权重。其次,房屋的垂直布局方式在连贯性研究中也应该考虑,但受限于技术手段难以提供合适的测量方法。再次,当前的评估工作还需依赖大量人工勘测和统计工作,难以拓展到大范围的城市研究中,将来可以采用无人机和图像识别等技术提升数据采集效率。最后,塑造良好的城市风貌需要兼顾连贯性和复杂性,因此前者指标的高低不能直接与城市规划和建筑设计结果相对应。为了避免对指标结果产生误读和滥用,需要进一步的研究来探索连贯性指标与实际视觉体验的关联性,尤其是可能存在的非线性规律。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制或拍摄。

感谢南京市规划局及相关单位提供的地图和资料,感谢东南大学研究生志愿者团队及指导老师的帮助,感谢荷兰埃因霍温理工大学建筑与城市规划学院的帮助。

[1] BRAND S.How buildings learn: what happens after they’re built[M].Indiana: Viking,1994.

[2] JACOBS J.The death and life of great American cities[M].New York:Vintage,1961.

[3] ALEXANDER C.A new theory of urban design[M].New York: Oxford University Press,1987.

[4] NASAR J L,STAMPS A E.Infill McMansions: style and the psychophysics of size[J].Journal of environmental psychology,2009,29(1): 110-123.https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.09.003.

[5] SALINGAROS N A.Complexity and urban coherence[J].Journal of urban design,2000,5(3): 291-316.https://doi.org/10.1080/713683969.

[6] EWING R,CLEMENTE O.Measuring urban design: metrics for livable places[M].London: Island Press,2013.

[7] EWING R,HANDY S.Measuring the unmeasurable: urban design qualities related to walkability[J].Journal of urban design,2009,14(1): 65-84.https://doi.org/10/dhwh5h.

[8] ALEXANDER C.The nature of order: the process of creating life[M].California: Center for Environmental Structure,2002.

[9] FRIEDMAN A.Fundamentals of sustainable urban design[M].Cham:Springer International Publishing,2021[2021-02-03].http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-60865-1.

[10] MARSHALL S.Cities design and evolution[M].London: Routledge,2009.

[11] STEADMAN P.The evolution of designs: biological analogy in architecture and the applied arts[M].London: Routledge,1979.

[12] HERZOG T R,KAPLAN S,KAPLAN R.The prediction of preference for unfamiliar urban places[J].Population and environment,1982,5(1): 43-59.https://doi.org/10/bsr43b.

[13] NASAR J L.The Effect of Sign Complexity and Coherence on the Perceived Quality of Retail Scenes[J].Journal of the American Planning Association,1987,53(4): 499-509.https://doi.org/10.1080/01944368708977139.

[14] ARNOLD H F.Trees in urban design[M].Michigan: Van Nostrand Reinhold,1980.

[15] JACOBS A B.Great streets[M].Boston: MIT Press,1995.

[16] THAGARD P.Coherence in thought and action[M].Cambridge,Mass: MIT Press,2000.

[17] CALISKAN O,MASHHOODI B.Urban coherence: a morphological definition[J].Urban morphology,2017,21(2): 123-141.

[18] KOFFKA K.Perception: an introduction to the Gestalt-Theorie[J].Psychological bulletin,1922,19: 531-585.https://doi.org/10.1037/h0072422.

[19] VERLAERS K,WAGEMANS J,OVERVLIET K E.The effect of perceptual grouping on haptic numerosity perception[J].Attention,perception,&psychophysics,2015,77(1): 353-367.https://doi.org/10/f6vjsx.

[20] KAPLAN R,KAPLAN S.The experience of nature: a psychological perspective[M].Cambridge: Cambridge University Press,1989.

[21] SALAT S.Cities and forms: on sustainable urbanism[M].Paris: Hermann,2011.

[22] CONZEN M R G.Alnwick,Northumberland: a study in town-plan analysis[M].London: George Philip,1960.

[23] CATALDI G,MAFFEI G L,VACCARO P.Saverio Muratori and the Italian school of planning typology[J].Urban morphology,2002,6(1): 3-12.

[24] KROPF K.The handbook of urban morphology[M].Chichester: John Wiley &Sons,2018.

[25] GIANFRANCO C,LUIGI M G.Interpreting basic buildings[M].Florence:Altralinea Edizioni,2017.

[26] MAFFEI G L,MAFFEI M.Interpreting specialised buildings[M].Florence:Altralinea Edizioni,2018.

[27] ALEXANDER C,ISHIKAWA S,SILVERSTEIN M.A pattern language:towns,buildings,construction[M].New York: Oxford University Press,1977.

[28] HOLLAND J H.Hidden order: how adaptation builds complexity[M].Illustrated edition.Cambridge,Mass.: Basic Books,1996.

[29] HEDMAN R,JASZEWSKI A.Fundamentals of urban design[M].Michigan:Planners Press,American Planning Association,1984.

[30] MANDELBROT B B.The fractal geometry of nature[M].San Francisco:Times Books,1982.

[31] HILLIER B,HANSON J.The social logic of space[M].New York:Cambridge University Press,1989.

[32] PAROLEK D G,PAROLEK K,CRAWFORD P C.Form based codes: a guide for planners,urban designers,municipalities,and developers[M].1st edition.Hoboken,NJ: Wiley,2008.

[33] ZAGORSKAS J.GIS-based modelling and estimation of land use mix in urban environment[J].International journal of environmental science,2016,1: 284-293.

[34] Form-Based Codes Defined[EB/OL].[2022-02-18].https://formbasedcodes.org/definiton/.

[35] ORBASLI A.Tourists in historic towns: urban conservation and heritage management[M].1st edition.London: Taylor &Francis,2002.