引言

1970 年代初期全球经济危机后,以国家为核心、以地缘政治与经济为支撑的福特—凯恩斯发展模式逐渐解体,大规模工业化生产、城市化与国家调控的空间同构关系逐步脱钩[1]。在“全球—地方”连接下,资本随产业全球分工所产生的“流空间”穿透了国家权力边界,在全球范围内相对自由地流向“要素高地”或“成本洼地”。不同产业链片段在具备“黏滞性”的地域空间聚集,并与协作的地方产业网络互相整合形成“全球—地方”连接的基本空间单元,参与到全球商品链及价值链分工中,催生了以“全球城市”为对外接口、以发展腹地为内部支撑的大都市区(metropolitan region)崛起。与区域地域重构相嵌套,国家尺度形成了多向重组:上移至跨国组织以实现对全球资本的顶层协调,国家在产业发展、金融控制等领域的影响力趋于弱化;下移到区域、城市、企业团体、社会组织与公民个体等,为全球化中快速变化的政治、经济、文化、环境需求提供又快又高效的“本地制度修复”(local institutional fix)[2]。

这一宏观背景结合西方国家对“政府失灵”与“市场失灵”的反思,使得中央地方关系、政府市场关系、政府社会关系进入新一轮调整——强调跳出政府与市场、行政与民主、效率与价值二元关系的治理理论成为政府重塑的主流,并与大都市区这一“全球—地方”基本空间单元相结合,衍生出大都市区域主义理论(Metropolitan Regionalism Theory)并引导了相关区域规划与治理变革。面对全球化下与西方国家相似的地域重构趋势、共时性的尺度重组需求、趋同的效率价值兼顾政府改革目标,大都市区域主义理论如何推动我国区域治理变革?如何指导区域规划转型实践?以上问题的答案需要在廓清大都市区域主义理论内涵的基础上进行探寻。

1 大都市区域主义理论、尺度重组与区域规划

1.1 大都市区域主义理论及其解读

与兴盛于20 世纪五六十年代冷战时期的传统区域主义理论不同,大都市区域主义发迹于后冷战时期的多极架构下。随着北大西洋福特主义危机和凯恩斯主义福利国家紧缩,“巨人政府”区域管理模式遭到摒弃。此后,在经历了“公共选择”与“地域体”理论下“经济人”理性的地方政府自下而上区域合作失效后(典型事件为英国撒切尔政府将大伦敦及其他6 个都市郡的区域政府撤销,行政权力转移给“单一行政区”和“伦敦开发公司”等私有部门),一种新的大都市区制度安排开始在西方国家出现,这一趋势在西欧国家尤为显著,伦敦、巴黎、博洛尼亚、斯图加特、汉诺威、法兰克福和哥本哈根等均进行了区域合作的新尝试。与传统区域主义对行政效率、层级服务与官僚框架为关注点不同,新的大都市区发展以提升区域全球经济竞争力为核心目标,制度改革重点从国家行政等级制度内的垂直、协调和再分配关系调整转变为各次区域与地方间的竞合关系与发展主义关系构建,以增强区域内的领土凝聚力,这被视为区域经济竞争力的基本前提。因此,区域范围内的组织间合作、协调、规划和治理形式构建成为区域经济发展战略的关键组成部分,强调基于谈判、伙伴关系、自愿参与和灵活性价值的公共行动模式[3]。

大都市区域主义理论的核心内涵一般被概括为:(1)大都市区是“全球—地方”连接下的基本空间单元,是由相对稳定的地理架构与“流空间”深度嵌套构成的网络体系。这种网络结构使得介乎于积聚的向心力和弥散的离心力之间的复杂关系成为可能,使得大都市区能够在特定空间范围形成相对完整的产业链条和更为积极的地方竞合关系,提高区域整体运行效率。同时也使得大都市区具有模糊边界特征;(2)大都市区具有多中心性,突出表现为要素流动网络化下的功能多中心特征。各次级经济体不再是层级体系下的一维质点,而是网络结构中的差异化功能节点。并且,这种功能多中心运行依赖于多元化的在地制度供给,从而使得大都市区具有权力多中心偏好;(3)以解决发展与公平等综合性区域公共问题为出发点,强调多元公共行政模式,通过政策网络将国家机器及其派出机构、经济主体、公众、社会团体和其他利益主体有机整合,构建新的空间生产机制,以突破公共行政效率与价值的二元困境,提升区域经济竞争力[4-7]。值得注意的是,延承大都市区域主义理论下的新制度主义逻辑,区域尺度重组既是一个被制度化的过程,又是一个根植于社会的活动,其演化既依托于特定的规则,又体现出“路径依赖”特征。这意味着对大都市区域主义的剖析还必须结合实证研究的视角,参照国家和地方特有的行政—宪政制度以及由此产生的政治经济格局来理解[8]。

1.2 尺度重组与区域规划

为了更好地将全球化下的“流空间”区别为可识别的地方(place)和社会单位,用来度量地理景观分异的尺度(scale)概念开始出现,指代空间及其中特定的社会关系。尺度并非“自然的”或“事先给定的”,而是通过尺度重组(re-scaling)被“生产”出来的——为了应对资本循环危机的“空间修复”(spatial fix)需求,各权力主体对资本的控制力在不同尺度上进行转移与重建,以为资本扩张提供相适应的地理架构。“全球—地方”连接下,跨国资本一方面在空间上穿透了国家权力边界,迫使国家发生尺度重组,其不再通过抽象的国家机器进行直接的政策管制,而是将调节和干预经济的权力让渡给了超国家层面和次国家层面,以提升大都市区应对全球竞争的调整能力;另一方面使地方登上了全球舞台,新的“地方化”需求推动地方发生尺度重组,下移到社区、公众及第三方组织等以保障多元利益诉求与地方独立性,上移到大都市区以突破发展的“零和博弈”困境,适应区域内经济聚合效应与发展公平的需求。这一过程中,国家、大都市区、地方尺度相互嵌套、互相影响,尺度组合为了应对快速变动的“在地制度需求”而不断变化[9]。这意味着,刚性的政府结构调整越来越不适应当下的大都市区发展需求,具有灵活性与政策属性的区域规划成为尺度重组与政府重塑的重要载体——规划运行过程充分展示着各方的对立与冲突,映射了传统国家领域型权力在各级政府、市场、社会间的再尺度化关系。区域规划也因此成为复杂的“全球—地方”网络体系下揭示大都市区治理变革的重要视角[10]。这一趋势被众多学者所关注,并在相关研究中就区域规划的内容体系、编制方法、评估体系、利益协调、实施保障等问题进行了探索,且从技术及机制层面对新时期的区域规划发展进行了多方面的策略展望[11-16]。但较少结合区域规划的尺度重组载体属性,系统探讨大都市区域主义理论与区域治理“在地化”等源头性问题,及其对我国大都市区规划与治理转型的输出价值。

基于此,本文选取《伦敦规划》(London Plan)为典型案例,论述大都市区域主义理论下区域尺度重组与治理转型特征,剖析大都市区域主义理论内涵,并以此形成对我国大都市区治理转型与区域规划改革的启示。

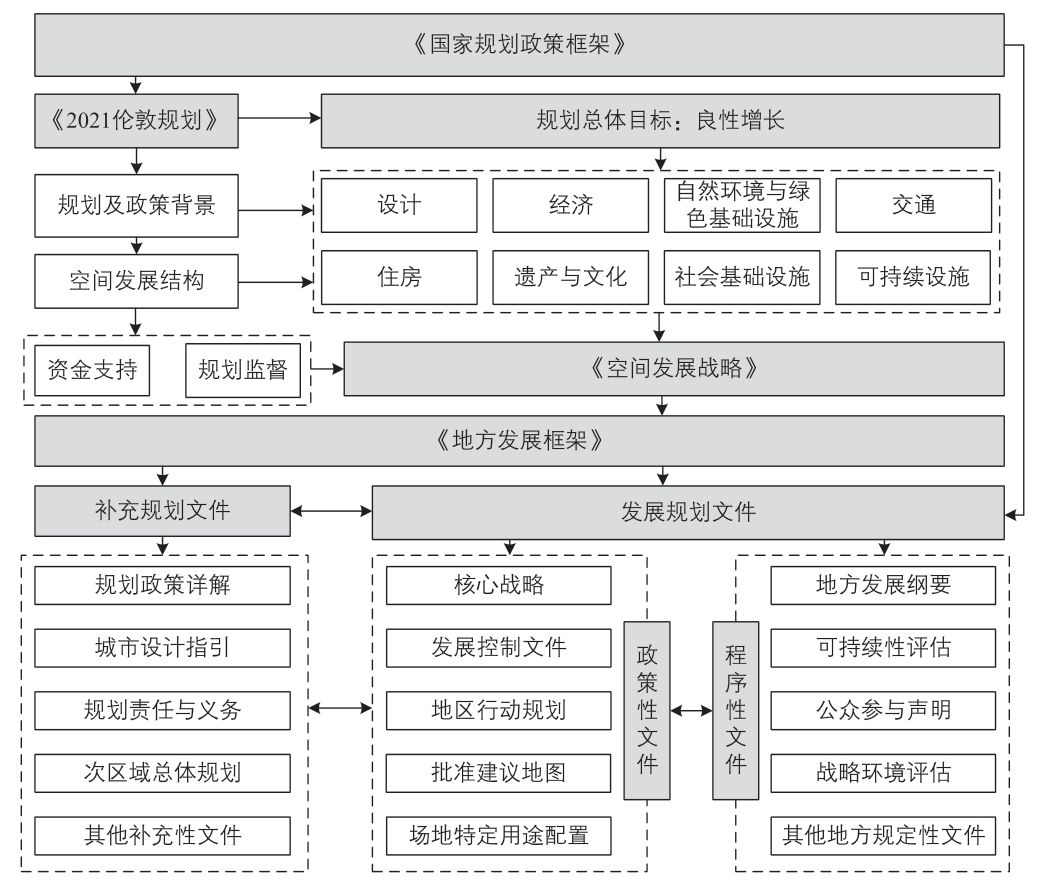

2 伦敦大都市区治理与《伦敦规划》实践

伦敦大都市区的发展以第一次工业革命带动的建成区外延扩张为起始点。延承于“盎格鲁—撒克逊”时代的地方自治传统,其初期发展以伦敦法团(City of London Corporation)①伦敦法团由伦敦市首长、伦敦市市府参事法庭和普通议会法庭组成,负责伦敦市中心区约1 km2 的老伦敦城的管理。、教区(Parish)②教区由地方自由选举产生“教区委员会”,推进地方自治管理。为主导。此后,受凯恩斯主义与新自由主义的影响,先后经历了“国家推动下的区域整合:都市工作委员会—伦敦郡议会—大伦敦议会的演进”“‘撒切尔时代’区域政府的废除与自下而上发展”等阶段[17]。1988 年,新上台的保守党政府针对“撒切尔时代”地方合作效率低下、区域发展不平衡等问题,在中央政府内部建立“区域政府办公室”(GOR: Government Offices for the Region),并先后发布了《规划政策指引》(PPG: Planning Policy Guidance)《规划政策文件》(PPS: Planning Policy Statement)等文件,在宏观层面加强对地方与区域发展的空间干预与政策控制。在伦敦大都市区层面,1999 年英国政府通过了《大伦敦地方政府法》(Greater London Authority Act 1999),重建了“大敦伦政府”(GLA: Greater London Authority),下辖伦敦市与32 个自治市。其将“大伦敦政府”定义为一个战略性的、跨区域的“有限功能”政府,主要在交通运输、警察服务、产业发展、消防安全等领域提供专项区域服务。伦敦大都市区层面的事务合作更多的依靠综合性的《伦敦规划》来定义与保障,以形成对各次级行政单元和地方发展的引导与统筹。根据《大伦敦地方政府法案》的要求,《伦敦规划》由主体战略文件与补充实施文件组成。自2000 年开始编制,至今更新了十个版本,当前实施的是2021 年3 月颁布的版本——其主体战略文件《2021伦敦规划》(London Plan 2021)是法定的《空间发展战略》(SDS: Spatial Development Strategy),重点对伦敦大都市区未来20~25 年的发展构建综合的经济、环境、交通和社会框架;其补充实施文件由《伦敦规划指南》(LPG: London Plan Guidance)、《补充规划指南》(SPG: Supplementary Planning Guidance)③《补充规划指南》为《2015 伦敦规划》的补充实施文件,在《2021 伦敦规划》中进行了部分保留,同时发布了一系列《伦敦规划指南》以推进新版《伦敦规划》的实施。、《年度监测报告》(AMP: Annual Monitoring Report)等组成,为《2021 伦敦规划》[18]提供具体的政策指引与实施反馈。“战略—策略—实施—反馈—更新”动态循环的《伦敦规划》嵌入《2011 地方主义法》(Localism Act 2011)分权改革后的英国空间规划运行体系中(图1),与独特的“威斯敏斯特”(Westminster)政治文化相结合,共同推动了当前伦敦大都市区的尺度重组[19]。

图1 《2021 伦敦规划》与英国空间规划体系

资料来源:作者根据参考文献[18]及相关文件绘制

2.1 目标聚焦,运行闭环,精准尺度重组

《2021 伦敦规划》以推进区域“良性增长”(good growth)为导向,包括六大核心目标:(1)建立强大且包容的社区;(2)充分利用土地;(3)打造健康城市;(4)提供伦敦人需要的房屋;(5)发展良好的经济;(6)提高效率和韧性。围绕以上目标,《2021 伦敦规划》针对大都市区层面的空间发展结构、设计管控、住房供应、经济发展、遗产与文化保护、社会基础设施、绿色基础设施、可持续设施、交通设施建设等事务进行了针对性的空间战略与政策安排,建立了解决区域层面关键规划问题的框架。而对于《2021 伦敦规划》内容之外的事务,由地方政府编制的《地方发展框架》(LDF: Local Development Framework)具体确定,让地方行政主体将时间和资源花在那些具有明显地方性的事务上。

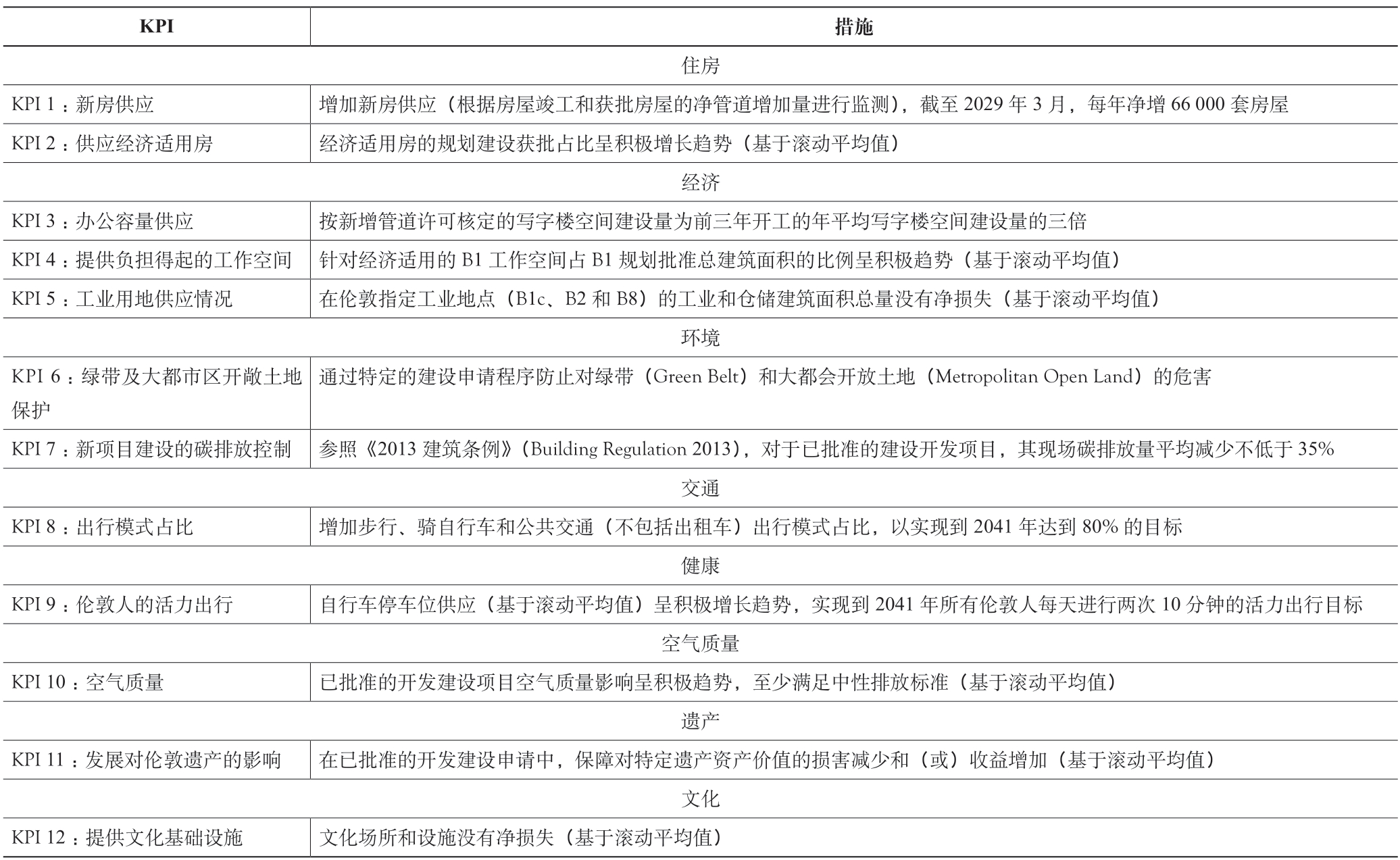

以《2021 伦敦规划》为区域空间战略引领,《伦敦规划指南》与《补充规划指南》重点对原有规划深度不足的领域及新兴领域提供专项支撑与引导,规定了相关政策应如何应用于规划申请和地方规划编制。“大伦敦政府”会根据年度时间表发布和向公众咨询正在开发编制的《伦敦规划指南》内容,并结合《年度监测报告》对《2021 伦敦规划》中“关键绩效指标”(KPI: Key Performance Indicators)(表1)达成情况的监测进行动态调整,形成“战略—策略—实施—反馈—更新”闭环。

表1 《2021 伦敦规划》关键绩效指标

资料来源:参考文献[18]

此外,根据《1999 大伦敦地方政府法》与《国家规划政策框架》(NPPF: National Planning Policy Framework)的规定,地方规划的编制必须与《2021 伦敦规划》保持原则与政策导向的一致,并且这种一致性由国家政府对地方规划的审批权进行保障。在大伦敦任何区域做出规划决策时都必须考虑《2021 伦敦规划》的要求,除非有合理的理由及论证支撑,证明地方规划调整或特例决策更有利于《2021 伦敦规划》战略导向与目标计划的执行。

两级规划事权的划分与闭环规划运行,提升了区域尺度重组的精准性。

2.2 公众参与和地方协作,多向尺度重组

通过公众参与和地方协作机制创新推动多向尺度重组,是《2021 伦敦规划》应对 “全球—地方”连接与“流空间”下区域多元治理与模糊边界挑战的主要回应。

2.2.1 规划编制审批过程的多元公众参与

《2021 伦敦规划》从编制到审批历经四年半时间,主要包括两大主要公众参与环节:(1)规划草案拟定阶段。2016 年10 月,伦敦市长发布了《所有伦敦人的城市》(A City for All Londoners)文件,标志着《2021 伦敦规划》启动编制。这份文件为市长的所有战略和工作方向奠定了基调,是对伦敦大都市区面临的重大发展挑战的政府回应。该文件公开向社会征集意见,通过举办主题研讨会等形式为利益相关者提供渠道共同议定区域发展对策,并汇总形成《规划变更建议》(Minor Suggested Changes)作为区域规划草案制定的依据;(2)“公众审查”(EIP: Examination In Public)阶段。《2021 伦敦规划》草案编制完成后,需接受国务大臣(Secretary of State)指定的“检查专员小组”(The Panel of Inspectors)组织的“公众审查”。审查程序从2019 年1 月15 日一直持续至2019 年5 月22 日。“检查专员小组”会提前拟定需要探讨的规划问题,以利益相关者公开讨论会的形式推进,并向社会公众开放;之后会依据反馈意见汇总形成规划修订书面建议提交市长决策,市长决策中需对未接受的反馈意见进行官方声明。

在以上两大公众参与环节完成后,规划草案才进入中央政府审批程序。公众参与环节产生的所有程序性与成果行文件会作为《2021 伦敦规划》“完成度”(soundness)审核的必要依据,接受国务大臣指派的独立专员的评判。在根据评判意见进行最终修订后,《2021 伦敦规划》于2021 年3 月正式发布。

2.2.2 地方协作机制创新

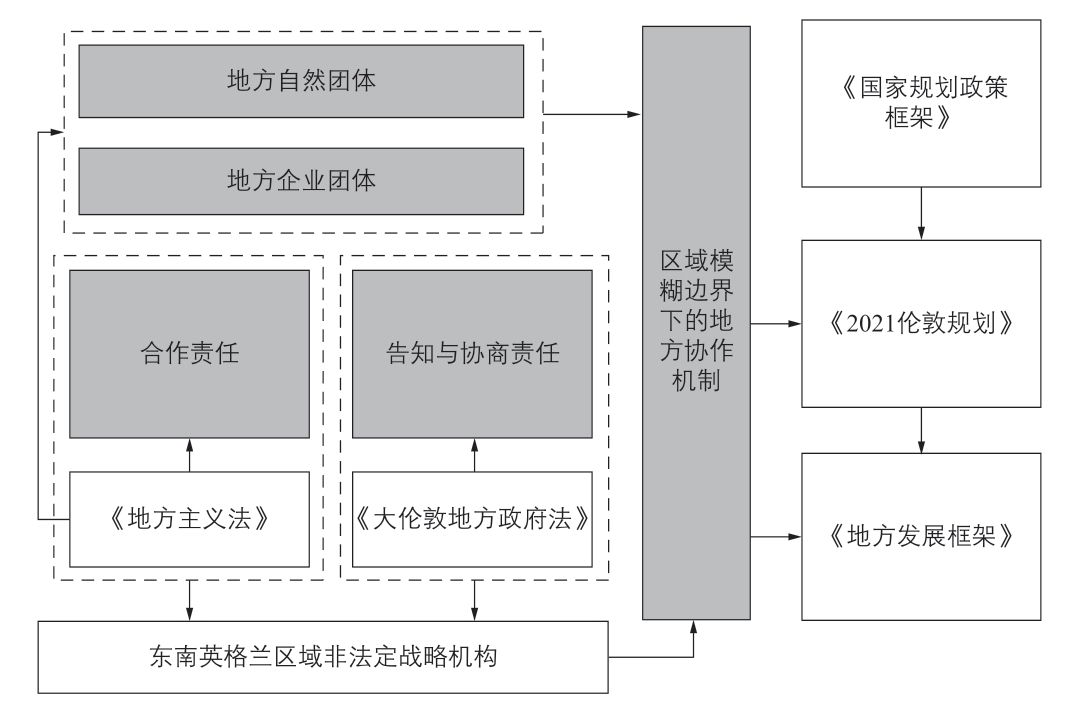

《2011 地方主义法》引导的分权改革推动了国家尺度下移,减少了国家政府对地方、区域发展的调控——国家空间规划逐渐纲领化,地方政府、社区、企业团体、第三方组织等被赋予了更多的规划权力,形成了“合作责任”(DC:Duty to Cooperate)、“告知和协商责任”(DIC: Duty to Inform and Consult)、“地方企业团体”(LEP: Local Enterprise Partnership)等机制(图2)。

图2 《2021 伦敦规划》地方协作机制体系

资料来源:作者绘制

(1)“合作责任”机制。《2011 地方主义法案》明确了各级地方政府具备的法定“合作责任”——在空间规划编制过程中应与周边其他地方政府、非政府组织保持对接,对潜在的跨区域合作进行探讨、协调与论证。在地方空间规划提交时,必须包含对与周边区域合作机会的全面分析,否则《地方发展框架》不得进入下一步审查。

(2)“告知和协商责任”机制。要求伦敦市长在制定《伦敦规划》的过程中,需充分保持与相邻地域的沟通、协作,实现互惠互利并解决一体化发展面临的跨地域问题。在其引导下,东南英格兰议会、东英格兰地方政府协会、伦敦议会和市长的共同推动设立了交互平台,为“告知和协商责任”“合作责任”的履行提供支撑。

(3)“地方企业团体”机制。为了更好地推动区域一体化发展,由地方政府代表、企业代表、科研机构和非政府组织等共同组建“地方企业团体”,覆盖一个或多个地方行政单元(区或郡)。“地方企业团体”彼此间覆盖范围可以重叠,是区域及地方规划编制的重要参与者,且具有申请中央政府“发展基金”(GPF: Growing Places Fund)直接投资于区域重要建设项目的权力。

2.3 立法与财税机制协同,保障尺度韧性

2.3.1 立法保障,提供尺度刚性

《大伦敦地方政府法》《地方主义法》《2004 规划和强制购买法》(Planning and Compulsory Purchase Act 2004)等法律文件为《2021 伦敦规划》的尺度重组权威性与刚性提供了底层支撑:(1)明确了《伦敦规划》作为区域综合空间发展战略的基本属性,及法定规划定位;(2)对区域规划编制、审批、监督、实施、更新等环节的多元参与和协作进行了程序性约束,推动了各级政府、市场、社会在伦敦大都市区层面的再尺度化与动态空间生产博弈;(3)为大都市区发展目标的地方规划执行设定了强力的规划衔接保障。

2.3.2 财税牵引,提升尺度弹性

在通过规划立法保障尺度刚性的同时,《2021 伦敦规划》还建立了积极的财税机制提升尺度弹性,牵引规划实施。作为西欧重要的经济核心区,伦敦大都市区的发展与区域规划实施在“脱欧”前可以得到欧盟与英国政府的多重资金支持,包括欧盟城市知识网络组织(EUKN: European Urban Knowledge Network)、欧盟大都市区网络组织(NEMRA:Network of European Metropolitan Regions and Areas)相关建设资金,欧盟区域发展基金(ERDF: European Regional Development Fund)及英国中央政府“发展基金”等[20-21]。“脱欧”之后,《2021 伦敦规划》的实施更多依赖于央地政府财政的实现。由于英国拥有相对集中的财政权力分配,区域战略基础设施等投资的大部分资金需由中央政府财政转移支付。这通常会导致项目资金的延迟与建设落地的不确定性。因此,《2021 伦敦规划》极力倡导中央政府财政权力的下放。同时,建立了间接受益人对区域规划实施提供资助的措施——如道路使用者、企业和房屋所有者等,应根据他们获得的空间收益、使用基础设施产生的外部成本(例如拥堵和空气污染)及其支付能力等条件,为区域基础设施建设提供付费支持。此外,伦敦市长还可以通过“税收增额融资”(TIF: Tax Increment Financing)等金融手段来增加区域规划实施的动态资金,引导区域协同发展目标的实现。

通过区域规划实施的刚性与弹性的双重提升,在区域发展责任与权益上寻求平衡,保障了《2021 伦敦规划》作为伦敦大都市区尺度重组载体的韧性。

3 大都市区域主义理论下的区域尺度重组与治理特征

3.1 “价值理性”模糊下的“非范式”特征

伦敦大都市区治理中,国家(政府)主导决策、市场主导决策、网络主导决策的多样形式同时存在:在多元参与的背景下,国家与区域政府在《2021 伦敦规划》的编制与审批过程中仍具有主导性;地方分权改革下衍生的超越国家和市场的多种自组织及中间管制形式,如“地方企业团体”“可持续发展推定”①即对于没有区域规划或地方规划覆盖的建设项目,除非违背了上位规划原则或实施的弊端明显超过收益,则应获得规划许可。等,使得市场以及网络在区域发展特定事务中具备优势话语权。并且这种决策多样形式随着“战略—策略—实施—反馈—更新”的区域规划运行体系而不断动态变化。区域尺度重组存在与已有政治制度、经济制度、社会制度的协调问题,体现出浓重的“威斯敏斯特”政治文化特征——强调明确的等级关系、清晰的责任链、强硬的控制、固化的组织结构、官僚制的统一性与可预见性等,同时注重相对独立的地方自治需求。这种背景下,国家(政府)主导决策、市场主导决策、网络主导决策的多样形式并不存在绝对的孰优孰劣;大都市区发展中并不存在内部一致的经济理论,也不存在一致同意的必要政策行动;治理主体的多元化与尺度重组的多向性并不排斥不平等参与的可能以及一些尺度主体得到更多的维护[22]。这意味着大都市区域主义理论否弃了追求“唯一最佳路径”与“固定模式”的现代性思维,区域治理的核心在于目标建立在谈判和反思的动态过程中,并通过持续谈判和反思加以调整,以回应“全球—地方”连接下不断变化的“本地制度修复”需求。

大都市区域主义理论并未形成“价值理性”的形而上学统一,其理论发展与实践中表现出的价值理性模糊,在增强了其理论解释力的同时,也导致了其“非范式”特征。大都市区域主义理论引导下的区域尺度重组与治理转型包括各种正式的与非正式的机制建设,与政治制度、经济体制、社会状况、文化传统等外部环境要素密切相关。其具体的权力划分、内容选择依赖于城市、郊区和区域的复杂而多样化的形势及政府、市场、社会的特定关系。这些特征决定了大都市区域主义理论并不具备直接的“制度输出”价值。

3.2 明确的“工具理性”

大都市区域主义理论下的大都市区治理改革与规划实践虽然未能提供普适性的形而上学价值理性,但从实用主义角度看,其在政府科层、市场、网络等尺度工具的综合运用上仍然体现出明确的工具理性。一方面,通过政府科层为大都市区尺度重组提供稳定的制度环境,建立信任保障,为多元权力主体的利益协调与协作提供现实基础。同时,政府科层还会通过权威的国家机器在特定领域自上而下贯彻国家意志,突破区域发展“零和博弈”,促进良性竞合关系的形成。另一方面,通过国家政府分权改革,市场和网络在多元协商与合作的基础上建立了集体的认识、行动与反应能力,形成了自下而上的、针对区域的、长期的和基于多元行动主体的、能动员内生发展潜力的政策行动,提升了区域尺度重组的精确性与韧性。

此外,政府科层、市场、网络等尺度工具的融合运行,为区域治理中的“民主与行政”“效率与价值”统一提供了现实可能性。虽然这种融合具有相当的模糊性,并未形成具体的决策机制、利益分配机制、服务供给机制等价值理性,但这种模糊的多元尺度工具融合,将民主与行政过程统一到了大都市区的公共事务处理中——“民主行政”运行为大都市区治理突破“效率与价值”二元困境提供了理论解释力,同时也具有较强的现实操作性,具备“工具输出”价值[23]。

3.3 “区域尺度观”:多中心与模糊边界

多中心与模糊边界是大都市区域主义理论下区域尺度重组的重要内涵,形成了特定的“区域尺度观”。

不同于传统区域主义下以克里斯塔勒“中心地理论”为基础的城市纵向等级化布局与单向要素流动,大都市区域主义理论下的区域尺度重组以“流空间”为基础,结合不同城市或非城市场所的特殊的经济与文化特质,形成了迥异的次级经济体,削弱了地理要素分割对城市分布的决定性作用,城市腹地的边界持续外扩,“中心地理论”的独立市场概念逐渐失范。各次级经济体提供异质的商品和服务,各地域单元互补性增强,要素流动也呈现网络化趋势,使得区域表现出清晰的多中心特征。

另外,在“流空间”与“全球—地方”连接逻辑下,内、外部要素由于不断地发生交换而处于频繁的变动中,促使区域尺度重组具有模糊边界特征。这一方面要求加大尺度下移与尺度组合创新,促进区域政策边界与相应“本地制度修复”需求边界的契合。体现在伦敦大都市区治理中,依靠法定的“合作责任”“告知和协商责任”“地方企业团体”等机制,牵引地方政府、企业、第三方组织等对区域事务合作进行自下而上探索;另一方面强调区域规划运行保持动态更新,以匹配区域政策边界的动态调整,回应不断变化的“本地制度修复”需求。

大都市区域主义理论的“非范式”特征决定了区域治理并不具备唯一的“尺度组合”与直接的“制度输出”价值。但在“非范式”特征背后,模糊价值理性中潜藏的“工具理性”以及以多中心、模糊边界为特征的“区域尺度观”,仍具有重要的“价值输出”意义。

4 结语与展望

我国的区域规划发展在经历了计划经济时代与改革开放初期的在地化磨合后,受“全球—地方”连接影响也逐渐显现出与西方国家类似的转向趋势:面对全球化下与西方国家相似的区域发展问题、共时性的“本地制度修复”需求、趋同的效率价值兼顾政府改革目标,具备综合公共政策属性的大都市区规划取代政府结构性改革与行政区划调整成为区域尺度重组的重要载体。

但在与西方国家具有“在地需求”与“结果认同”一致性的同时,制度起点与阶段目标的特殊性决定了我国大都市区治理的推进需要遵循由“善政”到“善治”的路径。公共行政体制的“现代化”建设是政府重塑的重要目标。这种背景下,大都市区域主义理论提供的“工具理性”与“区域尺度观”输出价值对我国大都市区规划与治理改革的启示作用在于:(1)在以“善政”推动“善治”的路径下,大都市区尺度重组可以通过政府“扁平化”改革来实现——推动国家尺度下移与地方行政单元尺度层级的下探,带动功能多中心与形态多中心的大都市区发展。同时,通过政府科层内部的权力细分与自下而上合作,提升区域空间生产与区域发展需求的匹配度,应对大都市区发展的模糊边界挑战;(2)改革开放后,社会主义市场经济下的分税制、政府考核改革等措施使得地方政府的行政独立性不断增强,央地利益诉求趋于分化,决策过程逐渐分散,“条”“块”之间经常存在着张力,而讨价还价通常是解决纷争的方式。同时,我国社会主义市场经济体制的逐步完善促使由私人企业构成的“狭义市场”在资源配置中的能动性大幅提升,私域与公域在诸多层面产生交叠,导致了“共同领域”的出现。这些都为公众参与在“一元框架”下的嵌入创造了必要的活动空间。因此,在现有制度起点下,我国大都市区发展中拥有政府科层、市场、网络等尺度工具融合运行的空间与现实必要性——即便是不成熟的公民社会、缺乏独立性的第三方组织仍有可能成为政府、市场之外的重要推动力量,推进大都市区公共行政中的效率与价值统一;(3)当下我国大都市区规划改革应依托“混合审视方法论”,构建以分级内容(共同责任与共同权益)、分级运作(自上而下刚性运行的共同责任与自下而上弹性运行的共同权益)、分类保障(权威保障与利益保障)为核心的区域规划框架。从知情权与监督权开始逐步提升公众参与渗透度。完善“战略—策略—实施—反馈—更新”动态循环的区域规划运行。以空间生产方式的变革带动空间生产内容的革新,系统提升大都市区规划作为区域尺度重组载体的“本地制度修复”效用。

[1] 张辉.全球价值链动力机制与产业发展策略[J].中国工业经济,2006(1): 40-48.

[2] 苗长虹.从区域地理学到大都市区域主义:20 世纪西方地理学区域主义的发展脉络[J].经济地理,2005(5): 593-599.

[3] BRENNER N.New urban spaces: urban governance and the rescaling of statehood[M].New York: Oxford University Press,2004.

[4] 刘亦师.区域规划思想之形成及其在西方的早期实践与影响[J].城市规划学刊,2021(6): 109-117.

[5] 张紧跟.新区域主义:美国大都市区治理的新思路[J].中山大学学报(社会科学版),2010,50(1): 131-141.

[6] 张衔春,赵勇健,单卓然,等.比较视野下的大都市区治理:概念辨析、理论演进与研究进展[J].经济地理,2015,35(7): 6-13.

[7] 罗思东.城市区域理论及其政策导向[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2011(3): 1-8.

[8] BRENNER N.New urban spaces: urban theory and the scale question[M].New York: Oxford University Press,2019.

[9] 殷洁,罗小龙.尺度重组与地域重构:城市与区域重构的政治经济学分析[J].人文地理,2013,28(2): 67-73.

[10] 张京祥,何建颐.西方国家区域规划公共政策属性演变及其启示[J].经济地理,2010(1): 17-21.

[11] 姚佳,陈江龙,姚士谋.基于大都市区域主义的空间规划协调研究——以江苏沿海地区为例[J].中国软科学,2011(7): 102-110.

[12] 方伟,赵民.“大都市区域主义”下城镇空间发展的规划协调机制——基于皖江城市带和济南都市圈的探讨[J].城市规划学刊,2013(1): 51-60.

[13] 刘松龄,魏清泉,黄慧明.国土空间规划体系下区域协调规划编制思考——以广州市为例[J].城市规划,2021,45(4): 33-40.

[14] 魏合义,刘学军,杨和平.基于地理设计框架和SDGs 评估体系的区域规划方法[J].风景园林,2022,29(5): 82-88.

[15] 马璇,林辰辉,陈阳,等.区域尺度下空间规划技术框架思考——基于上海大都市圈规划实践[J].城市规划学刊,2022(2): 83-89.

[16] 熊健,范宇,张振广,等.区域协调与空间治理背景下的上海大都市圈空间协同规划编制创新探索[J].城市规划学刊,2022(2): 76-82.

[17] 罗超,王国恩,孙靓雯.从土地利用规划到空间规划:英国规划体系的演进[J].国际城市规划,2017(4): 90-97.DOI: 10.22217/upi.2016.169.

[18] Greater London Authority.The London Plan 2021[R].London: GLA,2021.

[19] PAYNE S.Spatial planning and governance: understanding UK planning[J].Planning perspectives,2013,28(2): 341-342.

[20] SALET W G M,THORNLEY A,KREUKELS A.Metropolitan governance and spatial planning.comparative case studies of European city-regions[M].London: Spon Press,2002.

[21] BRENNER N.Urban governance and the production of new state spaces in western Europe,1960-2000[J].Review of international political economy,2004,11(3): 447-488.

[22] 魏成,沈静,范建红.尺度重组——全球化时代的国家角色转化与区域空间生产策略[J].城市规划,2011(6): 28-35.

[23] 王诗宗.治理理论及其中国适用性[D].杭州: 浙江大学,2009.