引言

20 世纪中叶后,以日本、韩国和我国台湾地区为代表的东亚国家和地区快速推进工业化和城市化,形成了“梯次行进”的现代化国家“雁阵”[1],并通过持续性的乡村建设和振兴计划开启了乡村现代化发展的进程。其中,日本以产业活化、提升乡村公共服务和福利水平、缓解人口过疏等为重点逐渐建立起了较为完善的乡村社会政策体系[2-3];韩国以1970 年新村运动为标志,开启了乡村人居环境改善和小城镇活力培育[4-5];我国台湾地区以土地改革为基础,重点通过社区营造、农村再生计划提振乡村经济和激发社区内生活力[6-7]。三个均以小农社会为基础的东亚先发经济体在20 世纪末期开展的乡村建设进程,总体上形成了政府主导、以工补农、以城带乡推进城乡一体化发展的“东亚模式”[8],为形成高社会福利水平下“有差异无差距”的城乡关系打下了重要基础[9],也构成了与西方社会相异的乡村发展的实践路径,被学者广泛引荐和探讨。

进入21 世纪以来,东亚乡村面临新的机遇和挑战。一方面置身于新的全球贸易关系、信息技术变革、后疫情时代人居需求变化等新的背景下,乡村社会日益开放,城乡之间进入了高频流动的新发展阶段[10-11];另一方面乡村人口收缩和老龄化等内在社会结构转变成为东亚乡村共同面临的发展难题。2022 年,日本乡村务农人员的平均年龄高达68.4岁;我国台湾地区农业劳动力的平均年龄也高达65 岁;同期,韩国乡村人口中65 岁以上人口占比接近50%。总体来看,三者的政策实践呈现出从重视生产性发展向强化基础性保障、从发展乡村向促进城乡社会均衡、从解决本地问题向应对全球性问题转变[12]等新趋势。因此,有必要对进入21世纪以后东亚乡村发展和规划的实践动态和前沿研究作新的梳理、比较和总结。

2023 年末,我国大陆地区(下称“大陆地区”)城镇人口占比达到66.2%,这一城镇化发展水平相当于1970 年前后的日本、1980 年代的韩国和我国台湾地区。从城乡差距来看,当前大陆地区城乡收入比为2.39,大约是日本和我国台湾地区的2 倍、韩国的1.8 倍①根据2020 年统计资料,以城市家庭和农村家庭收入进行城乡收入比估算,日本为1.14,韩国为1.33,我国台湾地区为1.17。,进一步缩小城乡差距、提高乡村发展水平仍然是大陆地区全面建设现代化国家面临的严峻挑战。缘于历史、文化和小农基础等相似性,对东亚先发国家和地区的经验加以研究尤为重要。鉴于此,笔者从城乡联系、农业发展、人居环境、乡村治理四个方面梳理总结东亚乡村建设的最新实践和发展,以期汲取对我国乡村发展和规划研究的有益启迪。

1 城乡联系视角下的东亚乡村

1.1 城乡融合政策新导向:促进要素双向流动

进入21 世纪,促进城乡在人口、产业经济、资源信息、文化等多方面的连携互动成为东亚乡村发展政策中的重要方面,城乡之间呈现出日益紧密的联系。2018 年,日本在第五个基本环境计划中提出“地域循环共生圈”(地域循環共生圏)概念,确立了“地域振兴协力队”、“集落支援员”和“复兴支援员”等制度②“地域振兴协力队”指鼓励居民从城市转移到人口稀少的乡村地区,在当地开展地方产品开发、销售等支持乡村振兴的“区域合作活动”,并在该地区定居。集落支援员是由地方自治体委任的,详细了解当地情况,掌握乡村振兴知识的人才,他们会与市町村职员合作,掌握村落情况,进行巡回检查,参与村内事务讨论。复兴支援员是针对地震、海啸等灾害设置的,主要负责乡村社区灾后重建的人才。,其中包括资助年轻人去过疏地区③过疏地区指人口大幅下降、产业衰退、财政能力下降、社区活力减弱的地区。2017 年颁布的《过疏地域自立促进特别措施法》规定,人口减少率过高或财政能力过低的市町村将被定义为“过疏市町村”。从事地域品牌开发④地域品牌指反映当地自然条件和饮食文化的地方特产,将地方商品品牌化后,可以更好地吸引地区外的资金和人才,推广当地特色产品。、农产品销售以及医疗养老等方面的工作,以推动城乡间要素的双向流动、互补和融合[13-14]。2000 年以来,韩国持续推进“归农归村”政策,至今已形成涉及购置房屋、教育、税收、创业等多方面的综合政策体系[15-17],可谓全面支持城市居民进入乡村。我国台湾地区自2010 年启动“农村再生”计划,在乡村地区通过开展培根教育辅导⑤培根教育是指针对农村社区居民开展产业发展、社区规划、社区管理等方面的教育培训,提升居民自身认知和技能的同时,凝聚社区发展共识。、产业平台搭建、青年创业支持等,极大地促进了人力资源、产业资本、知识资本向乡村地区的流动和乡村社会经济价值向城市地区的输出[18],取得了积极的成效。

1.2 城乡居民选择新动向:由城到乡的人口流动有所增加

在政策影响下,越来越多的年轻人将乡村地区视为自我实现以及新的商业模式和创新诞生的地方,并且从城市地区向农业、山区和渔村转移[19]。根据日本政府对“地域振兴协力队”的调查,2013—2021 年有50%的队员在任期结束后选择定居在原市町村创业。除了政策导向下的青年人口返乡,日本内阁府还调查了普通城乡居民对乡村定居的意向,2021年的民意调查结果中城市居民在农村、山村和渔村定居的意愿相比2005 年的调查结果提升了16.3%[19-20]。韩国也在持续推进10 余年的“归农归村”政策后迎来了人口回流乡村的热潮[17]。根据世界银行的统计数据,自2010 年起韩国的乡村人口逐年增长,2011—2020 年增长了68 万人,中青年人群和家庭成为回流乡村的主力人群[16]。我国台湾地区也有一些青年人群通过“青农返乡”和“地方创生”计划获政府资助在乡村地区创业,成为“新农民”先锋。

2 农业发展视角下的东亚乡村

2.1 农业生产理念向生态化、智慧化转型

传统农业造成的环境污染严重、耕地撂荒问题加重等现实状况,东亚国家和地区开始积极探索农业发展的新理念。一方面,促进农业生产的绿色生态化,提高其专业化水平,应对全球气候变化带来的高风险,并且注重农业在社会文化方面的多功能性。例如:我国台湾地区强调人与自然共生的“永续农业”理念,采取有机、精致的农业模式,研究绿色农业生产体系[21]、粮食消费系统[22]、现代农业休闲农业发展[23-24]等方面的内容。为了更快取得成效,政府往往通过提供政策、资金和人力支持推动农业生态化转型,例如:日本设置环境友好型农业补助金,鼓励农民遵守《日本良好农业行为规范》(Good Agricultural Practices);韩国也在2020年出台《治愈农业振兴法》(치유농업법),提出要发展“治愈农业”(healing agricultural),希望农业相关活动和产品制造“消费”的过程可以为居民提供生理、心理、认知等的治愈服务,加强农业在促进社会福祉和健康方面的作用;在《第三个农村振兴基本计划(2023—2027 年)》中,韩国进一步计划完善了治愈农业体系,设立治愈农业设施①治愈农业设施包括治愈农场(考虑到使用者的治疗效果和安全性而建设的设施,以便居民能够开展与治疗农业相关的活动)、治愈农业中心(通过创建农业技术研究所和大都市农业技术中心来支持治愈农业的技术研发)、培训机构(指定当地的农村发展组织、大学或附属机构作为培训机构,培养从事治愈农业的专业化农民)。认证制度。

另一方面,着力解决农业生产效率低下、农业劳动力不足等问题,促进农业生产的智能化和新技术应用。从东亚各国和地区发展“智慧农业”的实践来看,其内涵包括技术领域、流通领域和人才领域的智慧化。政府负责软环境的塑造[25],通过定向减税降费、给予专项补贴和无息贷款等多种组合手段,鼓励民营企业进入智慧农业领域。尽管智慧农业技术实现了对农业劳动力的辅助和替代,但使得生产成本升高,因此为了实现智慧农业在乡村地区的推广,政府和企业正在探索新型产业模式。

2.2 在小农模式基础上不断促进集中经营

20 世纪六七十年代以来,日本、韩国和我国台湾地区开始了土地整理、农业规模化发展的探索。然而,过去数10年的实践经验也表明,小农转型是一个长期且艰巨的任务,东亚小农经营的基础至今仍未改变[26]。因此,如何推动小农模式下的农业现代化发展,提升其规模化水平和整体竞争力,仍是东亚各国和地区的政策重点。

从日、韩的实践来看,政府部门可以担当农地使用者之间的中间机构,负责农地的集中、管理、分配、交易和流转。作为农地改革先行者的日本,先后出台了土地所有权流转、土地经营权流转的相关政策,并于2013 年出台《农地中间管理机构法》(農地中間管理事業の推進に関する法律),规定农地获得农民流转委托后,中间管理机构有权自行选择交易对象,不必征得出租人和承租人同意[28]。此后,日本不断推动农田租赁程序的简化,2023 年起取消了农地中间管理机构对出租人和承租人的匹配环节,农地中间管理机构根据《加强农业经营基础促进法》(農業経営基盤強化促進法)中法定的“地域计划”,从土地所有者(出租人)处租赁农田,也包括所有者不明的农田和闲置的农田,再将其一同租赁给负责人(承租人),以推进农田的集约化耕作。

2006 年韩国正式施行《农渔村公社及农地管理基金法》(한국농촌공사 및 농지관리기금법),规定相关农户可以把农地租赁或出售给土地银行(即农渔村公社),土地银行之后再把此农地租赁或出售给专业农户。但自2021 年韩国发生上百起公职人员非法征用农田、规划不动产的投机事件后,政府又再次加强了对《农田法》中“农田只能归农民所有”的规定,严格限制农地交易。之后,韩国政府及社会各界对是否要“放松农地管控、保证土地自由流转”或“控制农田转移、保证农业生产”开展了广泛讨论[27]。

我国台湾地区同样采取了促进土地集中经营的措施,2009 年政府出台《推动“小地主大佃农”政策执行方案》,协助农业经营者租赁老龄农民的农地,一方面扩大农业生产规模,另一方面建立老农退休机制,并减少闲置耕地。此举有助于农地流转和劳动力年轻化,但需要大量政府财政支出作为支撑。

2.3 反思六次产业化的成效和影响

“六次产业化”最初由日本学者于1990 年代提出,指通过推进一二三产业融合发展,提高农产品附加值,提升农业的竞争力和整体效益。2010 年日本颁布了专门法律《六次产业化·地产地销法》,以法律形式支持六次产业化。其后韩国引用“六次产业化”的概念,制定了《产业融合促进法》(산업융합 촉진법)和《农村融合产业培育及支援相关法》(농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률)扶持乡村产业融合发展。我国台湾地区的六次产业化则主要体现在对精致农业①全称为“精致农业健康卓越方案”,是台湾地区于2009 年提出的农业发展政策并延续至今,其主要目标是发展健康农业(深化安全认证)、卓越农业(加强科技研发)和乐活农业(重塑农村风情),实施策略主要包括开发新技术、发展新经营模式和开拓新市场。和休闲农业的推广中。至今,六次产业化在东亚已推行20 余年,目前仍是政策文件中的高频词。

然而,东亚各国和地区的六次产业化推行过程出现了一些普遍性问题。(1)执行门槛高。由于初始资金费用高,三产融合后涉及更多领域的专业知识,在缺乏具体指导的情况下,传统农民很难靠自己的力量转型。(2)农民生计依然困难。由于六次产业化后就业岗位的专业性和综合性得到提升,其数量减少[29],传统农民的就业空间受到进一步挤压,农业从业人员的老龄化等严峻状况仍在持续。(3)制度安排不足,部门合作困难。目前东亚各国和地区对六次产业化的扶持手段主要针对农业的高附加值化,缺少支持第一产业经营者与第二、第三产业中小企业融合的制度。同时,农林畜牧食品部、海洋水产部、中小企业和初创企业部等部门之间缺乏合作机制,难以获得从资金到销售、从咨询到培训等多方面的完整支持[30]。(4)利润无法达到预期。日本设定了借助“六次产业化”将约1 万亿日元(约合450.8 亿元人民币)的农业产值放大10 倍的发展目标,但是由于折旧费用和人工成本的上涨,与申请“认定事业者”②认定事业者指根据《六次产业化·地产地销法》要求,得到“综合商业计划”和“研发和成果利用业务计划”认证的农业、林业和渔业公司。时相比,企业的利润下降了近一半[31]。因此,要在实践层面充分实现乡村六次产业化,需要更专业的人员配合以及更全面融合的制度供给。

2.4 重视引入和培育新型专业化农民

面对务农人口老龄化带来的农业发展挑战,东亚各国和地区相继出台了培育新农民和专业化农民的政策支持,以“能胜任、能留下”为导向,希望通过青年返乡解决劳动力结构失衡、农业生产率低下的问题。

在青年返乡支持方面,日、韩和我国台湾地区主要从资金补助、农田提供、住房保障、融入社区等方面制定政策。青年人从事农业的主要障碍是初始投资负担重和难以获得耕地。为此,韩国政府制定了提高结算补贴单价、提高贷款资金限额、延长还款期限、扩大专项资金等政策减轻青年农户的经济负担,并且引入“租前—售后”制度,允许青年农民在长期租赁30 年后购买他们想要的农田。我国台湾地区自2010 年起推行“青年返乡计划”,持续鼓励青年人进入乡村发挥社区治理、资源创新、产业运营等方面的作用[32-33]。

在专业化农民培养方面,韩国充分发挥教育部、农林畜牧食品部、农村振兴厅、全国农业合作社联合会的协同作用,建立了从农业高中、大学到社区教育的培训体系。日本也设立“认证农民”计划,得到认证的新型农民将在税收、贷款、补助金等方面获得多项福利。

除了对农民群体的扶持,日本还制定了针对雇佣方的政策,鼓励企业为新农民创造就业机会。2019 年出台的《特定区域开发项目促进法》(人口急減地域特定地域づくり推進法について)规定,当地企业如果能在人口流出地区投资并建立一个商业合作社,并雇佣来自其他地区的年轻人,就能够获得相应的财政措施和费用支持。从2024 年开始,日本农林渔业部将向雇佣50 岁以下新农民的农业公司和其他组织提供就业基金。

3 人居环境视角下的东亚乡村

3.1 收缩背景下的乡村公共设施配置优化

在老龄化和人口减少的背景下,为了解决乡村地区在医疗、教育等方面水平下降的问题,东亚各国和地区开始探索收缩背景下的公共服务设施配置,着力提升乡村公共服务的均好性。

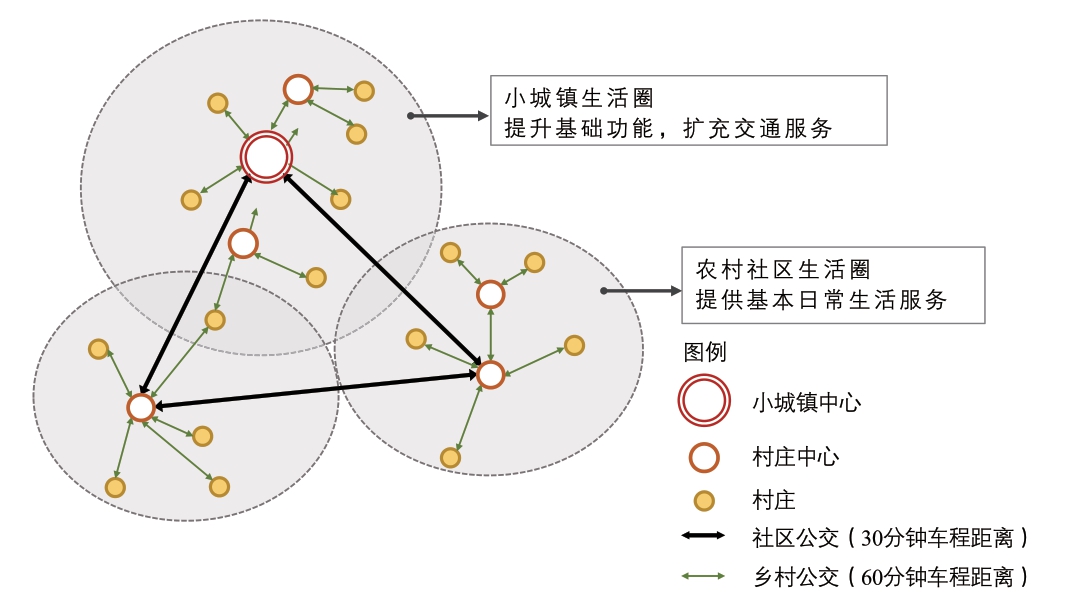

首先,在空间上优化乡村公共服务设施布局,在确保基本设施全覆盖的同时提升资源配置效率,强化分级、分层配置。例如:韩国正在开展的第四个五年计划(2020—2024年)确立了“365 生活圈”目标(图1),即在乡村地区的任何地方都能在5 分钟内获得应急系统服务,30 分钟内获得基本生活服务,60 分钟内获得更高级别的综合服务[34];日本面对乡村收缩的趋势,提出了“小据点建设”和“地域运营组织”①地域运营组织(RMO: Region Management Organization),是一个以农民为主体的区域管理组织,如由多个村庄共同组成的农村社区发展协会、农业合作社、农业运营组织等。组织负责制定该地区乡村的未来发展愿景,维持并推行农用地保护、资源利用和生计支持等项目。政策,通过乡村居民、自治体、经营者和各种团体的分工合作,确保生活服务功能的持续。2022 年“小据点”比2021 年增加了102 处,达到1 510 处,其中84%即1 262处设立了地域运营组织。

图1 韩国“365 生活圈”理论模型

资料来源:作者根据参考文献[34]绘制

其次,进一步加大政府的专项财政投入,支撑乡村公共服务设施的建设和运营。日本政府为了应对过疏地区缺乏足够的人口维系基础设施正常运转的问题[35],推出“农村发展项目”补贴,以都道府县为项目主体,为乡村建设提供资金,如村庄排水设施改善、农业道路结构调整、饮水设施提升、乡村防灾和安全设施改善等项目[36]。

第三,在类型上不断完善适应不同人群需求的乡村公共服务设施系统,尤其是提升针对老年人群的服务。例如:韩国的“365 生活圈”计划在医疗方面强调分别对应老年人、青壮年、婴幼儿等不同人群加强服务供给,同时强调对农民工心理健康的关注;在教育方面,人口减少带来的学校合并和关停在短期内难以逆转,因此韩国强调通过改善通勤条件以便学生出行,同时鼓励乡村学校特色化、专业化办学,凸显地域优势。

3.2 应对收缩的闲置空间再利用

乡村人口老龄化和快速收缩带来的直接影响是乡村空间资源的大量闲置。2020 年韩国乡村空置住宅量与1995 年相比增长了1.6 倍;2018 年日本废弃房屋达848.9 万套,与1973 年相比增长了3.9 倍。因此,应对衰退乡村地区闲置资源的更新成为近期东亚国家和地区研究和实践的重点,包括空置房的分布情况[37]、形成原因[38-39]、识别[40]、更新和管理模式[41]。

为推动空置房的流动、拆除或更新,日本于2014 年出台《空置房特别措施法》(空家等対策の推進に関する特別措置法),明确了空置房的定义以及处理措施:其中危及安全、公共卫生、景观的房屋被判定为特定空置房;各市町村等地方政府可以建议并指导空置房屋的修缮,在特定情况下可以强制拆除;国家和都道府县通过费用补贴支持地方实施空置房计划,同时取消空置房的固定资产税缴纳,提高整改空置房的意愿[42]。韩国参照日本经验,在2019 年出台了《空置和小型房屋维护特别法》(빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법),将空置房定义为经市、道两级地方政府确认的超过一年无人居住或使用的房屋。但政府仅以水电表为空置房屋的判断依据,将没有电表的住户排除在外,因此,产生了较大的统计误差[43]。为了更精准地识别空置房,韩国学者利用层次分析法(Analytic Hierarchy Process)建立了乡村地区特定空置房的评判标准,认为火灾隐患、对周边的影响、房屋失修情况等是判断空置房的重要因素[40]。

除了政府方面的推动,非营利组织的介入也被视为推动闲置建筑活化的重要动力。一方面仅靠政府提供补贴推动更新或拆除模式不可持续;另一方面当涉及多主体利益时,非营利组织可以发挥中间调节作用[41]。

3.3 提升应对灾害的乡村发展韧性

无论是台风、暴雨、地震等自然灾害,还是近年来暴发的公共卫生事件,都对人口老龄化程度严重以及急救、医疗和消防设施配置薄弱的乡村地区造成了很大冲击。因此,如何提升乡村发展的韧性成为保证乡村人居环境安全和可持续发展的重要方面。

东亚各国和地区的研究都将培养社区应对灾害的适应力和复原力作为提高乡村韧性的重要途径。日本作为一个自然灾害频发的岛国,对防灾减灾有着长期的经验积累,侧重探讨“灾后重建”如何有效实施[44]。政策上,日本制定了多项法律法规和计划并不断修订,截至2023 年,《灾害对策基本法》已经修订了50 多版。日本“3·11”大地震后,日本众议院通过了《复兴基本法》,全面并长期指导受灾地区的复原和复兴。通过不断完善对新危机事件的应对机制,体现政策的延续性。我国台湾地区的乡村灾后重建则强调“社区营造”理念,期望在重建过程中形成社区凝聚力,由市县政府提供政策和资金支持,重建的目标和路径则由社区居民和相关社会组织共同商讨决定[45]。

3.4 可再生能源转型和面临的困境

在全球气候变暖的背景下,低碳环保成为人居环境领域的新任务。乡村地区既是碳汇系统的重要组成,也是清洁能源开发建设的主要空间载体。为推动乡村可再生能源转型,东亚各国和地区推行了一系列政策,但实施过程中高昂的建设成本、管理成本和补偿成本亦引发了诸多矛盾,如何保证能源可持续发展目标背后的经济、社会可持续发展是转型过渡期的突出难点[46]。如韩国政府推进的乡村再生能源转型,就因为高昂的设备安装成本、对土地的大面积占用和难以使村民获益而频繁受阻[47]。2016—2020 年,韩国乡村地区只有0.85%的太阳能发电项目有农民实际参与[48]。此外,在政策执行过程中,低碳和可再生能源转型目标主要遵从自上而下分配的逻辑,因此很容易出现地方参与不足或不愿配合的情况。根据日本综合环境政策局调查,都道府县的低碳计划制定率超过80%,而市町村的制定率只有13.7%[49]。

3.5 自然与人文共生的乡村景观营造

城市化快速推进、大规模开发建设、乡村产业发展使东亚地区的乡村暴露出了生态环境脆弱、自然和文化遗产破坏严重等共同问题。为此,东亚各国和地区开展了乡村景观营造行动,从保护原生自然到次生自然,逐渐形成了自然与人文共生的乡村景观营造理念。日本在“里山”①“里山”指与人类生产、生活十分接近的山区或林区,“里山”理念代表了倡导资源可持续利用、维护生物多样性、人与自然和谐共生的理念。理念的指导下,一方面,降低对自然资源的利用强度,逐步恢复自然自身的调节能力;另一方面,在当地居民和地方振兴协力队的共同作用下,对乡村风景进行“继承性创造”,引入符合地域文脉的城乡交流活动,让乡村景观和社区焕发新生机。韩国更加强调对传统乡村景观的保护和延续[50]。文化景观是乡村社会价值观的有形载体,包含关于当地社区和土地管理历史的丰富信息,往往反映了土地可持续利用的具体技术[51]。因此近些年来,韩国政策将农业景观作为保护重点,为保护乡村地区农业景观实施了直接支付计划[52],通过在乡村空间中有效开发、利用和保护农业用地,再生和增强乡村作为生活、工作和休息场所的功能。我国台湾地区同样注重农业景观对重建具有生物和文化多样性的乡村的作用,通过“参与式农业”让城乡居民重新欣赏乡村景观和农业传统[53]。

4 治理视角下的东亚乡村

4.1 多元化乡村社区治理格局和治理难题

以血缘和地缘关系为基础形成的社区自治结构是东亚乡村的共同特征。但是近年来,随着乡村人口结构的变迁,传统社区内的社会组织模式趋于弱化,各类社会团体在东亚乡村发展和地方社区治理中扮演着越来越重要的角色,乡村治理主体趋于多元化发展。其中,日本的民间社会团体最为活跃,包括邻里社区协会、农业协会组织、企业或地区金融机构等多种社会主体在乡村地区以各种形式承担了不营利或不产生经济附加值的公共项目,共同构成了多元的社会力量。其中,邻里社区协会在当地公共工程(包括街道和桥梁的建设和维修)中发挥着非常重要的作用[54]。

成功的社区合作治理在于“社区知识的共同生产”[55],即让当地居民作为关键行动者,并使专家和当地居民的知识结合起来,保证信息和资源的平等获取。因此,无论是我国台湾地区的“农村再生计划”,还是韩国的“农村新活力事业”等政策,都充分强调了对社区共识和集体能力的培育是开展社区发展项目的先行基础[18]。在韩国的“农村新活力事业”中,居民参与被视为农村支持项目中最重要的因素,农村支持项目的成功与否取决于居民参与的自愿性和积极性[56]。我国台湾地区当前正在推进的“农村再生计划”同样是将农村社区作为推进社区发展的重要主体,通过自上而下的政策引导和机制设计,将自下而上的社区自治和社会资本共同参与纳入计划执行的法定程序之中[57-59]。

尽管上下共治的社会治理趋势有利于地方发展能力和意识的培养,但是在治理过程中仍存在着诸多难题。一是需要充分协调自下而上形成的社区发展共识与自上而下的政府目标间的矛盾冲突;二是非本地社会团体充分融入社区治理体系仍存在挑战。日本政府调查显示,与城市社区不同,乡村地区的政治和社会文化总体趋于稳定和保守,乡村志愿组织不易受到当地居民认可;三是需要应对乡村人口流失和老龄化所造成的社区自治团体解散和治理能力下降的实际问题。因此,以多个村庄相互合作开展广域农村社区活动的形式得到了更多重视。

4.2 逐步构建健全的乡村空间治理体系

日、韩针对乡村空间的治理无论是在空间规划层面还是在土地管理政策层面,均尤其强调对农业用地、生态用地等非建设用地的严格保护和用途管控。日本逐步建立起全面细致的乡村地区空间规划和法律法规体系[60],以《土地利用基本计划》和《农业振兴地区整备规划》覆盖对乡村地区的全域规划,严格按照《农业促进区发展法》(農業振興地域の整備に関する法律)、《农地法》(農地法)等专项法律将农用地分类进行用途转用和开发许可控制,同时出台《集落地域整治法》(集落地域整備法)、《山村振兴法》(山村振興法)等各类涉及农业、农村规划、乡村建设的相关法律,以服务乡村农业保护、生态保护、村庄建设等不同空间治理目标,从而实现对乡村全域空间的精细化治理。2023 年9 月,韩国颁布《农村空间改造和再生支援法》(농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법),应对乡村无序建设和地区衰落问题,通过规定必要事项支持农村空间的重组和再生,恢复农村作为生活场所、工作场所和居住场所的特征;在市郡层面制定以10 年为周期的中长期计划,构建社区生活圈,提出针对乡村特定地区(农村保护地区、农村产业地区、再生能源地区、景观农业地区、农业遗产地区等)的规划目标。

与之相比,尽管我国台湾地区尤为重视自下而上的农村社区营造计划、农村再生计划等发展型规划,但“法定”的乡村规划和管理制度长期缺位,致使社区规划缺乏法律依据,难以落实乡村空间的规范化治理[61-62],直接导致其近年来乡村地区出现了大量农地占用、农用地转用缺乏合理管控、农地商品化和破碎化等现象[59,63]。

5 对我国大陆地区乡村发展和规划研究的若干启迪

5.1 面向收缩的乡村发展和规划研究

人口收缩和老龄化是当前东亚乡村发展的共同情景,且宏观来看将是长期持续的趋势。我国大陆地区当前尚处于城镇化的发展阶段,乡村人口收缩趋势仍将持续。因此,如何前置性地为乡村收缩带来的负面影响做好制度设计和谋划空间对策,是值得高度重视的议题。从鼓励发展的外部要素投入和扶持内生动力,到顺应趋势的精明收缩,日本、韩国和我国台湾地区已经进行了诸多政策尝试,但其投入资金和治理成本普遍较高。从其成功经验来看,乡村人口收缩所引发的负面影响需要在城乡联动、资源分配、空间利用等方面做出积极的调整和响应。在城乡联动方面,要加强促进城乡要素自由有序流动的体制机制研究,探讨如何促进城市与乡村的资源共享和有效利用;在资源分配方面,要加强城乡社区生活圈的理论建构和空间研判,探讨如何在人口减少背景下使乡村地区各项公共设施资源的配置兼顾效率和公平;在空间利用方面,要加强对乡村闲置空间识别和资源再利用研究,针对大量闲置或低效使用的乡村土地、建筑和公共空间的活化使用或用途转换问题开展制度建构层面的研究探索。

5.2 认知乡村老龄人口的资源意义

面对负增长和老龄化的人口规模和结构变化趋势,需要转变观念,正确认知乡村老龄人口的资源意义。在完善社会保障的前提下,动员当前被边缘化的老年人口积极参与乡村振兴事业,对于引导社会有序分工、保证城乡稳定发展等具有重要意义。日本于2021 年出台了《老年人就业稳定法》(高年齢者雇用安定法),以立法形式保障有能力、有意愿的老人能够拥有继续就业的机会。此外,如何促进乡村产业向与乡村人口老龄化相适应转型、推动乡村建设适老化、完善老年人友好的社会保障制度和治理体系,这不仅是保证社会公平的要求,也是实现高质量发展的重要环节。

5.3 粮食安全问题下的农地格局优化和政策制定

受国际争端、经济衰退、极端气候灾害、新冠疫情等外部影响,以及农业劳动力减少、建设用地扩张等内部变化,东亚各国和地区粮食安全风险不断提高,耕地撂荒情况日益严重。近年来,日本和韩国的粮食自给率均不足50%,处于历史低值。在此背景下,粮食安全跃升为乡村发展中的一项重要目标,引发了学者对如何通过财政手段减少农民弃耕行为[64],如何优化农地布局以适应日益减少的农业从业人口规模[65],如何提高农业生产产量和竞争力[66]等问题的探讨。各国大多从鼓励和强制两方面探索应对耕地退化的措施,日本一方面通过补助金、直接支付、农地银行等手段提供政策支援,另一方面加强了对闲置农地的征税,引导人们回用弃耕耕地。这些措施已经初有成效,与2015 年相比,2020 年日本的弃耕面积下降了49%[67]。我国大陆地区在守住耕地红线后,为了保证粮食生产的长期稳定和良性循环,应持续完善农地制度,进一步优化农地格局和提高耕地质量和生产效率,并加强对农村生活和农民心理的调查和研究,提高农民种粮意愿,提升粮食安全保障率[68]。

5.4 重视智慧乡村和数字乡村建设

信息技术的发展为解决人口结构变化问题、应对气候变化、加强资源统筹带来了新的契机。物联网、遥感监测、无人机等技术最早应用于农业生产领域,随着5G 技术的推广和人工智能等领域的飞速发展,以及智慧技术在辅助城乡规划建设方面的应用,学界意识到智慧技术不止于助力农业生产,还应该起到缓解乡村老龄化等社区危机的作用[69]。相关研究领域也从智慧农业逐渐扩展到了智慧乡村和数字乡村,包括智慧乡村的理论建构、乡村数字化治理和空间设计等。2019 年我国大陆地区正式发布《数字乡村发展战略纲要》,提出从基础设施建设、产业转型、精细化治理、惠民服务等方面建设数字乡村,但视角主要侧重在技术应用层面,针对数字乡村的理论认识和发展架构的学术探索仍较为初步。因此,需要进一步思考新的智能技术所引发的数字鸿沟、对传统农民的排斥等新的社会问题,新技术的运用如何促进城乡社会公平和可持续发展也是下一步需要探讨的问题。

5.5 后疫情时代的乡村人居功能开发

新冠疫情一定程度上改变了人们的生活观念和生活方式。一方面,重大公共卫生事件下生计的维系对城乡社区的韧性提出了更高的要求[70],推动了对乡村安全、健康、韧性发展的研究关注;另一方面,对健康理念重视度的提升让人们对人居环境品质、医疗资源配置等有了更高的追求[71],也为乡村带来了新的发展机遇。尤其在移动互联和智能化的快速普及下,线上旅游和远程办公等新的生活方式的出现催生出新的乡村空间使用方式,为乡村人居价值的迭代和升级提供了物质支撑[72]。可见在后疫情时代下,乡村的人居价值和人居功能被赋予了新的内涵,如何通过资源配置和空间优化来适应新的乡村生产生活需求,也是面向未来乡村发展需要研究的重要议题。

6 结语

进入21 世纪以来,日本、韩国和我国台湾地区开展的乡村发展和规划干预实践既是一定程度上对上一阶段乡村建设政策体系的延续和优化,如持续推进农业的集中规模化、乡村产业的活化和延伸等,同时也是对当前发展阶段下人口结构、城乡社会需求、新技术运用等新形势变化下采取的积极应对。事实上,日本、韩国和我国台湾地区已经面临的诸多困境和挑战也是我国大陆地区当下所面临的或很快要面临的。在区域发展差距仍较大的情况下,乡村现代化的任务更为复杂而艰巨。对于落后地区,仍要加快补足乡村人居建设的短板,着力提升乡村公共服务和社会福利水平;对于较为发达的地区,要以步入更高水平的城乡融合发展为目标,以东亚乡村建设和规划实践经验为前瞻,在政策设计上未雨绸缪,不仅要为更频繁、复杂、新型的城乡要素流动提供制度创新,同时也要为乡村收缩提供积极的更新策略,并探索多元共治的现代化乡村治理体系。

感谢同济大学赵民教授和匿名审稿人对本文初稿提出的宝贵意见,感谢徐京艳同学对日文文献检索和整理的帮助。

[1] 田毅鹏.东亚乡村振兴社会政策比较研究断想[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(3): 23-28.

[2] 张立,李雯骐,白郁欣.应对收缩的日韩乡村社会政策与经验启示[J].国际城市规划,2022,37(3): 1-9.DOI: 10.19830/j.upi.2021.68.

[3] 徐素.日本的城乡发展演进、乡村治理状况及借鉴意义[J].上海城市规划,2018(1): 63-71.

[4] 李仁熙,张立.韩国新村运动的成功要因及当下的新课题[J].国际城市规划,2016,31(6): 8-14.DOI: 10.22217/upi.2016.370.

[5] 白郁欣,畅晗,张立.韩国的小城镇政策、规划建设及对我国的启示[J].小城镇建设,2020,38(12): 59-66.

[6] 张立.乡村活化:东亚乡村规划与建设的经验引荐[J].国际城市规划,2016,31(6): 1-7.DOI: 10.22217/upi.2016.396.

[7] 蔡宗翰,刘娜,丁奇.台湾地区乡村规划政策的演进研究——基于经济社会变迁视角[J].国际城市规划,2016,31(6): 30-34.DOI: 10.22217/upi.2016.371.

[8] 吴梦笛,陈晨,赵民.城乡关系演进与治理策略的东亚经验及借鉴[J].现代城市研究,2017(1): 6-17.

[9] 赵民,李仁熙.韩国、日本乡村发展考察——城乡关系、困境和政策应对及其对中国的启示[J].小城镇建设,2018(4): 62-69.

[10] DILLEY L,GKARTZIOS M,ODAGIRI T.Developing counterurbanisation:making sense of rural mobility and governance in Japan[J].Habitat international,2022(125): 102595.

[11] YAN N,MATARRITA-CASCANTE D,SAKAMOTO K,et al.Rural mobility and socio-spatial impacts in Japan: a case study of Kutchan,Hokkaido[J].Habitat international,2023(141): 102931.

[12] 刘守英,陈航.东亚乡村变迁的典型事实再审视——对中国乡村振兴的启示[J].农业经济问题,2022(7): 25-40.

[13] 刘云刚,陈林,宋弘扬.基于人才支援的乡村振兴战略——日本的经验与借鉴[J].国际城市规划,2020,35(3): 94-102.DOI: 10.19830/upi.2019.102.

[14] 農林水産政策研究所.新たな価値プロジェクト研究資料 第1号第2 章[EB/OL].(2016-08-31)[2024-05-05].https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/project/attach/pdf/160831_28arakachi1_02.pdf.

[15] LEE I.Change of rural development policy in South Korea after Korean War[J].Journal of regional and city planning,2021,32(2): 130-149.

[16] 沈权平.韩国推行“归农归村”的政策支持体系对中国乡村人力资本发展路径的启示[J].世界农业,2019(10): 53-60.

[17] 余侃华,魏伟,杨俊涛,等.基于乡村振兴的人才机制反思与模式建构——以韩国“归农归村”计划为镜鉴[J].国际城市规划,2023,38(2):24-30,47.DOI: 10.19830/j.upi.2021.223.

[18] 李雯骐,张立.建构新乡村共同体:台湾乡村建设与规划[M].北京:九州出版社,2021.

[19] YAO N.Return to the countryside: an ethnographic study of young urbanites in Japan’s shrinking regions[J].Journal of rural studies,2024(107):103254.

[20] 内閣府.農山漁村に関する世論調査[EB/OL].(2021-06-01)[2023-10-01].https://survey.gov-online.go.jp/r03/r03-nousan.

[21] 陈玠廷.“再小农化”的有机实践:以官田水雉绿色保育计划为例[J].台湾乡村研究,2018(13): 57-93.

[22] 王骥懋.乡村与农业食粮研究:机会与挑战[J].台湾乡村研究,2018(13): 1-34.

[23] 刘健哲.台湾农业现代化之法制面[J].中华乡村发展,2018(15): 51-70.

[24] 李承嘉.农地与农村发展政策:新农业体制下的转向[M].台北: 五南书局,2012.

[25] 马红坤,毛世平,陈雪.小农生产条件下智慧农业发展的路径选择——基于中日两国的比较分析[J].农业经济问题,2020(12): 87-98.

[26] RIGG J,SALAMANCA A,THOMPSON E C.The puzzle of East and Southeast Asia’s persistent smallholder[J].Journal of rural studies,2016(43):118-133.

[27] 김은진.농지문제와 농지법 개정방향의 모색[J].경영법률,2021,31(2): 335-373.

[28] 椿真一.農地市場における農地中間管理機構の効果と課題[J].農村経済研究,2018,35(2): 29-38.

[29] 오익근,서정아,장승옥.도시농업에 대한 참여 동기와 태도,장애요인으로 분석한 일자리 창출: 대구 청년농부를 중심으로[J].한국지역개발학회지,2019,31(2): 55-70.

[30] 양현봉.6 차 산업화 정책의 추진실태와 발전과제-농공상융합형중소기업 육성방안 모색을 중심으로[J].중소기업금융연구,2015,35(4): 29-54.

[31] 農林水産省.六次産業化·地産地消法に基づく認定事業者に対するフォローアップ調査[EB/OL].(2019-12-25)[2024-01-12].https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/6jika/shinsei.html.

[32] 刘健哲.农村再生与农村永续发展[J].台湾农业探索,2010(1): 1-7.

[33] 梁大庆.社区组织运作能力与发展之研究——以云林县社区组织参与农村再生为例[J].(台湾)农民组织学刊,2016(20): 35-70.

[34] Korean Ministry of Agriculture.Food and rural affairs.rural policy overview in Korea[R].2019.

[35] 沈振江,林心怡,马妍.考察近年日本城市总体规划与生活圈概念的结合[J].城乡规划,2018(6): 74-87.

[36] 農林水産省.農村整備事業の概要[EB/OL].(2024-04-21)[2024-05-05].https://www.maff.go.jp/j/nousin/seibi/sogo/s_seibi/nousonnseibi.html.

[37] 김용균,김상범,안필균,외.농촌 빈집 정책의 문제점 및 개선안에관한 연구[J].한국농촌건축학회논문집,2022,24(1): 19-26.

[38] 金森有子,有賀敏典,松橋啓介.空き家率の要因分析と将来推計[J].都市計画論文集,2015,50(3): 1017-1024.

[39] 水澤克哉,宮本慧,田村将太,ら.機械学習の解釈手法を用いた空き家の発生要因分析[J].都市計画論文集,2022,57(3): 1377-1384.

[40] 이관률,임준홍.AHP 를 활용한 농촌지역 특정빈집의 판단기준설정에 관한 연구[J].주거환경,2021,19(3): 279-291.

[41] 立神靖久,横山俊祐,徳尾野徹.全国自治体における空き家対策の評価と質的対応の可能性[J].日本建築学会計画系論文集,2020,85(768):393-403.

[42] 田正,杨凌.人口老龄化背景下日本应对空置房问题的措施与借鉴[J].经济研究导刊,2019(18): 135-137.

[43] 今村真樹子,佐藤宏亮.漁業集落における被災後を想定した居住地選択の思考プロセスと集落の集約再編の課題[J].都市計画論文集,2023,58(3): 859-866.

[44] 植田真衣,佐藤宏亮,小泉俊一郎,ら.津波避難場所整備に向けた「段階別避難生活シミュレーション」の開発[J].日本建築学会技術報告集,2019,25(59): 371-376.

[45] 梁艳,沈一.台湾农村灾后重建中的社区营造及对大陆的启示——以台中埔里镇桃米社区为例[J].国际城市规划,2015,30(5): 116-119.

[46] KUNG C-C,McCARL B A.The potential role of renewable electricity generation in Taiwan[J] Energy policy,2020(138): 111227.

[47] 이상현.농촌을 지배한 태양광,농민은 자리를 내어줬다[EB/OL].(2022-01-28)[2024-05-05].https://www.pressian.com/pages/articles/2022012809414299373.

[48] 정책브리핑 3 호: 농촌태양광의 쟁점과 과제[EB/OL].(2022-03-14)[2024-05-05].https://nongbon.org/contents/?q=YToyOntzOjEyOiJrZXl3b3 JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjtzOjQ6InBhZ2UiO2k6NDt9&bmode=view&idx=10730238&t=board.

[49] 総合環境政策局環境計画課.(新)地方公共団体実行計画を核とした地域の低炭素化基盤整備事業[EB/OL].(2023-11-05)[2024-05-05].https://www.env.go.jp/content/900468226.pd.

[50] 大澤啓志.農村ランドスケープの読み解き方[J].農村計画学会誌,2022,41(1): 34-37.

[51] JUNG H,RYU J.Sustaining a Korean traditional rural landscape in the context of cultural landscape[J].Sustainability,2015,7(8): 11213-11239.

[52] 김용진,강동진,최진아,외.공간정보데이터 기반의경관보전직불제도 실태분석과 농촌공간 재생의 활용방안[J].2023,29(3): 39-52.

[53] CHANG S,YANG Z-J,KUO M-Y,et al.Inventing agricultural humanities via revitalizing new ruralism tea-town in Taiwan[J].Asian journal of behavioral studies,2018,3(13): 98.

[54] 澤田道夫.地縁組織の活動の歴史的背景とその現代的意義-町内会 自治会制度をめぐる基礎理論的研究(1)[J].アドミニストレーション,熊本県立大学総合管理学会,2017,24(1): 1-14.

[55] 김고운,이미홍.지역생태지식을 활용한 주민 참여형 자연 자원관리 태국 타살라 사례를 중심으로[J].공간과 사회,2014,24(3): 86-109.

[56] 김상민.주민자치와 협력적 마을만들기 -협력적 마을 거버넌스의관점에서[J].한국지방자치학회보,2016,28(1): 181-209.

[57] 周志龙.台湾农村再生计划推动制度之建构[J].江苏城市规划,2009(8): 9-12.

[58] 刘健哲.台湾村民参与农村再生问题之探讨[J].台湾农业探索,2015(4): 1-5.

[59] 董建宏.台湾农村规划与再生的困境——台湾农业与农村发展过程的反思[J].经济前瞻,2009(122): 82-90.

[60] 滕潇,沈振江,方国安,等.基于政策法规的乡村地区国土空间规划用途边界管理国际比较[J].城乡规划,2022(3): 1-14.

[61] 简俊发.农村治理伙伴关系运作之研究——社会资本理论观点[D].台北: 台湾政治大学,2012.

[62] 陈资伶,林子闳.浅论国土计划法施行归属于农业发展地区乡村区的分类态样暨土地使用管理策略[J].土地问题研究季刊,2018,17(3): 54-64.

[63] 徐嘉伟,李志绵,王义善,等.都市蔓延对农村土地冲击之探讨[J].台湾乡村研究,2019(14): 99-124.

[64] 北村浩二.東海地方における中山間地域等直接支払制度に関する考察[J].農業農村工学会誌,2014,82(3): 241-244.

[65] 진현희,장정렬,박영준.무 인·자율기계화 농업을 위한 생산기반정비방향[J].한국농공학회 학술대회초록집,2020: 147.

[66] 김현중,정일훈.우리나라 논의 지리적 입지특성과 축소지역예측[J].2020,27(2): 75-87.

[67] 農林水産省.2020 年農林業センサス[EB/OL].(2023-03-29)[2024-01-12].https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2020/index.html.

[68] 高木英彰.農業における労働力問題と農業者の短期労働力の活用意向[R].JA 共済総合研究所調査研究部,2022.

[69] 남윤철.농어촌지역 스마트빌리지 사업의 고찰과 추진방향[J].한국농촌건축학회논문집,2023,25(1): 17-24.

[70] JI Y.Rural revitalization in times of COVID-19: a small island community in the Seto Inland Sea[J].Geographical sciences,2021,76(3): 140-156.

[71] 唐魁玉,梁宏姣.后疫情时代生活方式的选择[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2021,23(1): 50-57.

[72] 叶红,唐双,彭月洋,等.城乡等值:新时代背景下的乡村发展新路径[J].城市规划学刊,2021(3): 44-49.