1 研究问题与研究方法

百年未有之大变局下,国际城市化与规划研究的必要性愈发凸显。这类研究不仅为我国相关研究与实践提供理论与案例借鉴,也让我们理解了当前我国城市化和规划发展的现实国际背景。长期以来,国内的国际城市化与规划研究比较偏重欧美发达国家,而我国所处的亚太地区①亚太地区的范围一直存在争议,本文与《2019 年亚洲及太平洋城市的未来报告》中亚太地区的范围保持一致,即亚洲及太平洋地理区域内的亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)的一组成员和联系成员。正逐步成为全球最具增长活力和发展潜力的地区[1],理应得到更多重视。2019 年2 月,南京大学与联合国人居署、亚太经社会等组织共同举办了“2019 年亚洲及太平洋城市的未来报告”专家会议,同名报告(下称《2019 报告》)于同年10 月份发布。这一会议和报告为评估和研究亚太区域整体的城镇化与规划提供了一次契机。

然而,针对“亚太城镇化与规划”如此宏大的命题,如何才能恰当评估和研究?实际上,城乡规划的很多研究都因其问题的复杂系统性,面临知识生产是否有效的疑问。也就是说,笔者和众多规划研究者一样,首先要回答一个共性问题,即有效的规划知识生产问题。从中国知网(CNKI)核心数据库内统计的规划相关文章来看,我国规划知识的生产非常繁荣,例如2018 年刚刚出现的“国土空间规划”,以之为主题的文章年发表量即从当年46 篇迅速增至2019 年484 篇、2020 年1 108 篇、2021年1 874 篇。但众所周知,当前的国土空间规划改革理论与实践仍不尽如人意,侧面反映出相关规划知识的有效性、其对应的生产方法的有效性乃至当下的有效性评估(下文统称:规划知识生产有效性①本文提出的“规划知识生产”包含规划知识及其对应的生产方法两部分,“规划知识生产有效性”也就内含了规划知识的有效性、规划知识生产方法的有效性以及有效性标准与评估方法。)均尚可商榷。因此,在评估和研究亚太城镇化与规划之前,本文聚焦亚太城镇化与规划研究的基础方法论问题——规划知识生产有效性,并尝试运用新的研究框架和方法论进行本文的规划知识生产。

关于“规划知识生产有效性”,一个不言自明且学界普遍共识的结论是,规划知识的有效性直接关联于有效的规划知识生产方法。但是熟知非真知,唯有真正厘清规划知识、其有效性与规划知识生产方法三者之间的关系,才能发现当下规划知识有效性出现问题的实质,才有机会获得真正有效的规划知识生产。而想要弄清楚这些,不可避免地需要先理解更一般的命题——知识。马克思实践观发展出的关于知识的功能性认知是:知识是用来“解释世界与改变世界”[2]的。进一步从实践维度思考,有效性应当是知识及其生产的天然属性(至少是之一)——知识及其生产能够指导人们正确地解释和改变当前世界,便具有暂时的有效性。进而,在检验知识的有效性时,以能否正确指导人们为原则,应当存在一套检验标准;同时,各知识间关系、性质等的差异又可能导致其对应的有效性检验标准产生差异。

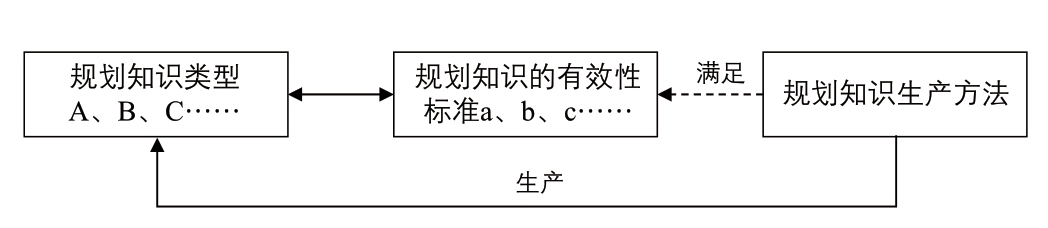

那么,规划知识作为知识的一类,依照知识的功能性认知,可以被理解为人们在解释规划对象、寻找规划对象演变的目标,以及干预对应的城乡物质空间时所获得的一切认知与经验总和,其涵盖了规划方案、规划文本、规划理论等。规划知识生产方法是为生产规划知识而采用的办法,它支撑着规划方案编制实施流程(调研—分析—规划—实施)与规划成果呈现内容(现状、目标、结构、功能……)中的每一环节。两者在有效性评估中的关系是:规划知识的有效性与其所属知识类型对应的有效性标准紧密关联,规划知识生产方法的有效性同样与其产出的规划知识对应的有效性标准相关联。也即,对“规划知识生产有效性”的评估与研究,遵循“(规划)知识类型—(规划)知识的有效性—(规划)知识生产方法”这一逻辑框架(图1):

图1 规划知识生产有效性评估的基本逻辑框架

• 城镇化与规划知识存在不同类型;

• 知识的有效性,对不同类型的知识存在不同的有效性标准;

• 有效的知识生产方法,需要对应于不同知识类型的不同有效性标准。

本文首先对应上述逻辑框架,综述现有规划研究文献中有关规划知识类型、其有效性以及规划知识生产方法的研究,并且总结提炼出该逻辑框架下规划知识生产有效性的发展现状。进而,对照城镇化和规划研究与实践,分析现状规划知识生产有效性出现问题的实质,并且进一步探究规划知识生产应如何进行优化改进。对于《2019 报告》,限于本文篇幅不可能谈论很多。但是其作为一个鲜活的例子,从逻辑上和实证上既解释和支撑了文章关于规划知识及其生产方法的论述,又完成了对现有亚太城镇化与规划研究中规划知识生产有效性的初步认知。

2 关于规划知识及其生产方法的现状研究

2.1 现有相关研究

在CNKI 核心数据库中,笔者以“规划”“城镇化”“知识”“规划方案”“知识生产”“方法论”“有效性”“评估”为主题进行相关文献检索:“规划知识”主题文章共检索到218 篇,其中涉及知识类型的文章13 篇;“规划有效性”主题文章41 篇,“规划方案评估”主题文章57 篇,涉及规划知识有效性研究的文章18 篇;“知识生产”主题文章136 篇,“规划”与“方法论”主题文章470 篇,“城镇化”与“方法论”主题文章41 篇,经逐一查阅、筛选得到规划知识生产方法相关文章38 篇。笔者对涉及知识类型的13 篇、规划知识有效性研究的18 篇、规划知识生产方法的38 篇(总计69 篇论文),按“规划知识类型—规划知识的有效性—规划知识生产方法”的框架分类综述,结论如表1 所示。

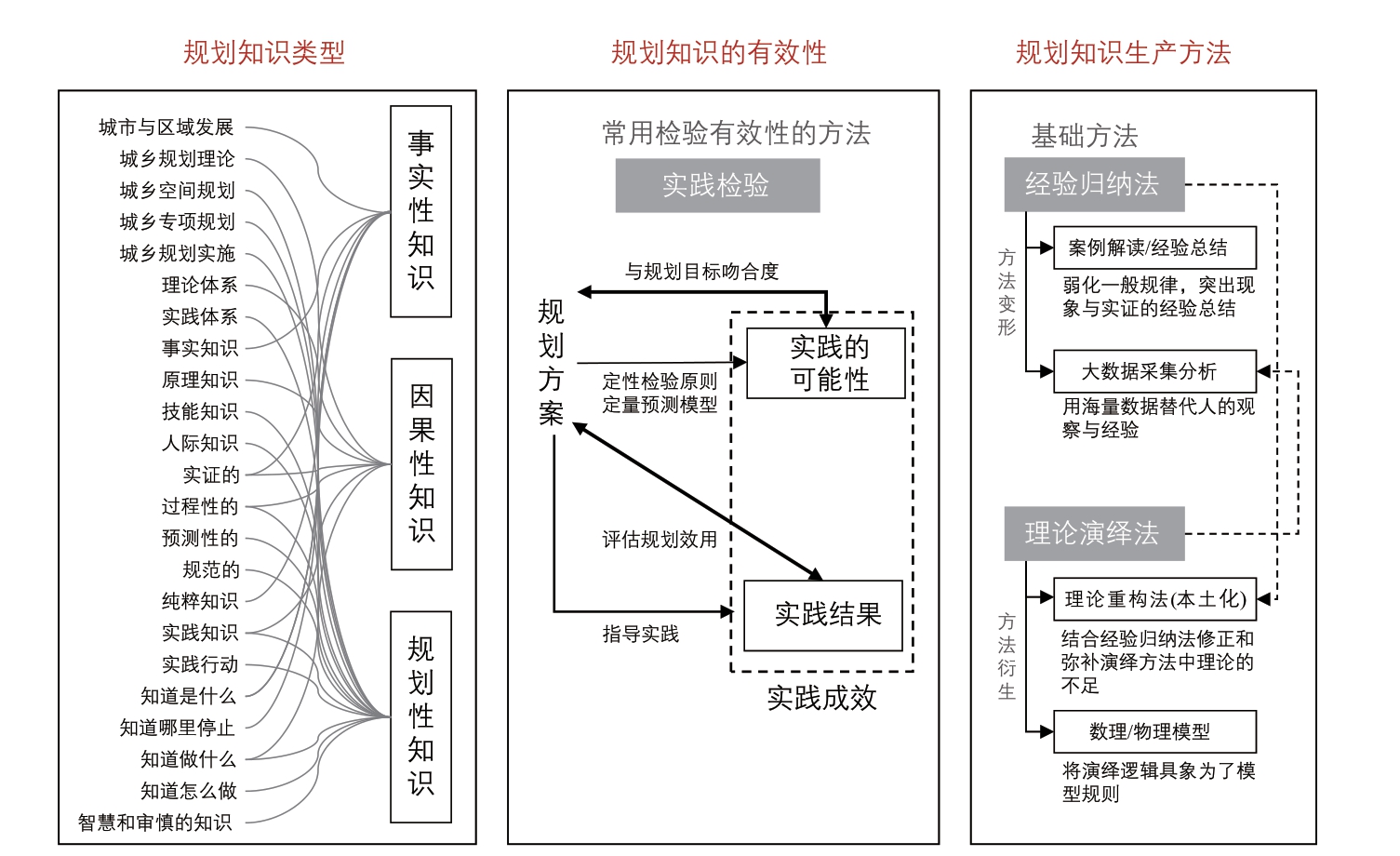

表1 规划知识类型、有效性和生产方法的文献综述

现有研究提出的规划知识分类方式很多,划分出的知识类型非常复杂,直观上似乎都具有一定合理性。但是,拥有如此复杂且丰富的知识和知识分类,为什么实践中还是会出现很多问题,如城镇化区域发展不平衡、市民化不充分、大中小城镇发展不协调等[35]?我们会想到,不同的规划知识似乎还没有能够与知识有效性挂上钩。

现有研究中涉及不少对已有规划知识有效性的质疑,如概念误读或误用、理论与实践脱节、西方理论不适用等。其实,这些批判在我国城镇化与规划研究早期就出现了——说明规划知识有效性的问题早已存在,且一直没有得到很好解决。相应地,目前检索文献中鲜有专门对“规划知识有效性”完整命题的研究,现状更多是从编制、实施等视角评估规划方案的效用,少有研究直接探讨规划方案内各规划知识的有效性,也鲜有研究进一步将规划知识的有效性与规划方案编制实施流程的更基础支撑——规划知识生产方法联系在一起讨论。

现有研究中针对规划知识生产方法的具体阐述与探讨较少,研究与实践应用的规划知识生产方法却不胜枚举,如《2019 报告》的编撰就采用了案例研究、经验总结、数据统计分析、气候预测模型等多种方法。自规划学科强调理性与科学性后,大数据采集分析、重力模型、逻辑斯蒂增长模型等数理方法开始大量出现在规划研究中。这些方法一边在应用时总被默认是有效的,另一边却被不少学者指摘偏重描述现象、缺乏理论建构[36]、无法摆脱西方逻辑影响[9]等。然而,这些指摘很少进一步探讨生产方法有效性出现问题的背后关联,即生产方法不够有效的判断依据是否严谨、产出的规划知识的有效性又如何判断等。

整体主义理论的相关研究虽以讨论基础世界观与方法论为主,但其中涉及不少有关知识认识论、方法论等的系统阐述。因此,即使未将整体主义理论归至规划知识、其有效性与生产方法的现有综述中,但是不可否认,其可以为解决现状规划知识生产有效性出现的问题提供思路,所以下文也将对整体主义理论进行深入阐释。

2.2 “规划知识类型—规划知识的有效性—规划知识生产方法”框架下的规划知识生产

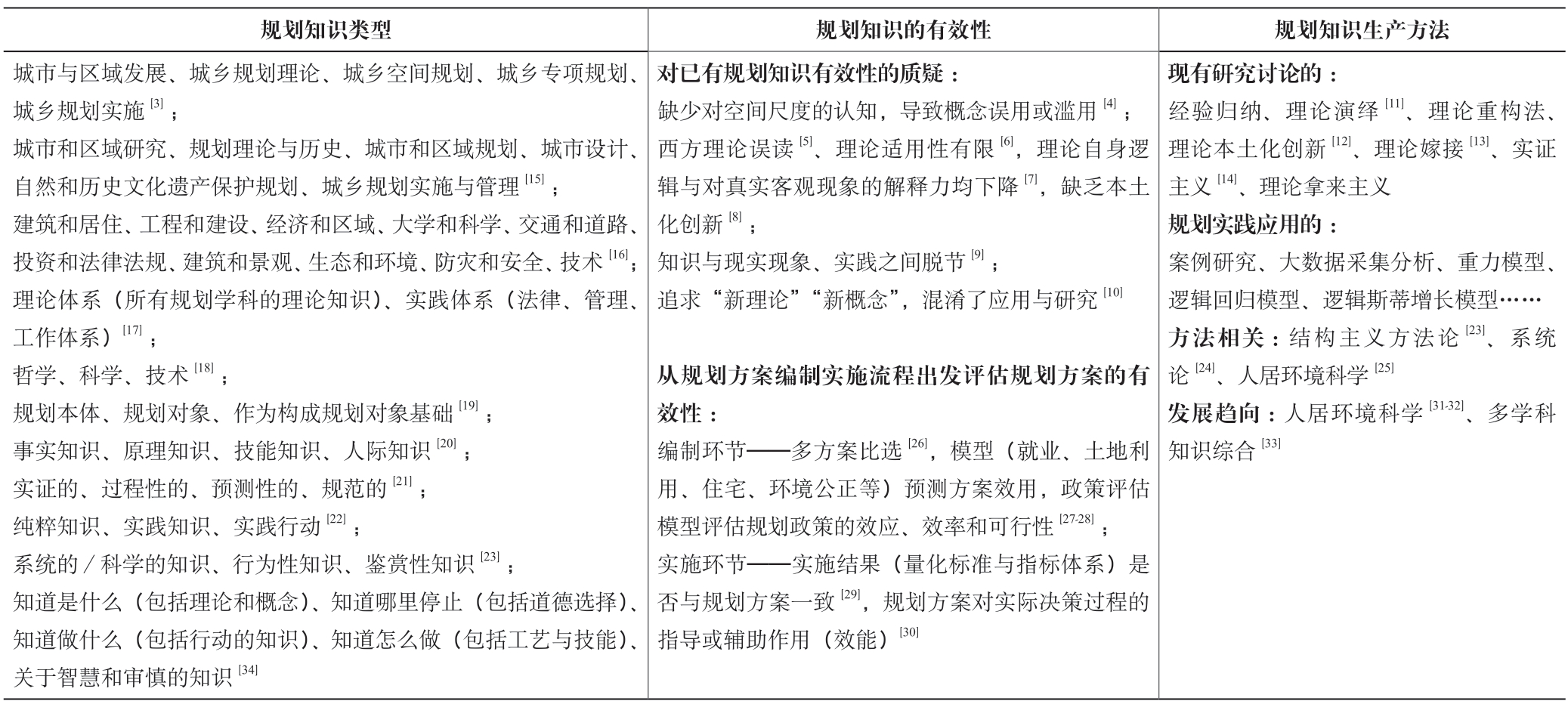

可以理解,在尚未形成对“规划知识类型—规划知识的有效性—规划知识生产方法”这一逻辑框架自觉的情况下,已有研究既未能对“规划知识的有效性”或相关命题(如规划知识的真理性、正确性等)予以足够重视,对规划知识和规划知识生产方法的研究也未能与知识的有效性自觉关联。为此,结合规划知识及其生产方法的功能性认知,以及可以联想到的与规划知识有效性相关的要素(客观、事实、逻辑、价值观等),笔者对现有研究进一步梳理,得到如下理解(图2)。

图2 “规划知识类型—规划知识的有效性—规划知识生产方法”框架下规划知识生产有效性的发展现状

(1)规划知识:事实性知识、因果性知识、规划性知识

现状研究对于规划知识的分类实际上有两类:一类是对知识的再分类,通常是从学科分支、规划环节等范畴出发对已有规划知识的归类;另一类是对知识本身的分类,如莱克(Lake)[22]、达武迪(Davoudi)[34]等尝试从事物的认知与实践过程出发对规划知识进行分类。文章立足规划知识的界定,充分对照需要解释与改变的规划对象关键属性(事物的表现、内外部逻辑、演变趋势)后,发现规划对象本身的属性类别就已经决定了规划知识内部存在根本差异,那么规划知识不外乎是以下三类:事实性知识(know-what),即对事物是什么的直接描述,例如现象、性质、结果等;因果性知识(know-why),即事物为什么是这样的,强调背后的原理、因果逻辑关系;规划性知识(know-how to improve reality),即事物如何变易,应该怎么做,目标为何与如何规划干预。

笔者借助《2019 报告》的内容[37]实质性地理解不同的规划知识类型的具体所指。报告中的部分事实性知识描述了亚太地区规划框架的发展现状与问题,如亚太各国的国土空间规划框架逐渐综合,但柬埔寨、越南等许多国家在韧性、文化、乡村振兴等方面的规划还不够完善。因果性知识是用来解释问题成因:这些方面的规划框架不完善的主要原因之一是政府监管上的无能或不愿让规划涵盖非正式的、有争议的区域,尤其是乡村地区。值得注意的是,当我们把规划框架不完善和政府监管低效拆开来看时,它们都是事实性知识(孤立的因、果),但一旦两者之间建立了联系、互为因果关系时,就共同构成了因果性知识。规划性知识是指导地区规划框架发展的干预路径,如未来亚太国家要能够将环境、韧性、居民生活质量等转化为国土空间规划的目标并建立体检评估指标加以衡量,以引导地方城镇化健康发展等。

(2)规划知识的有效性:实践是检验有效性的方法

从前文综述已经看到,目前虽然还没有直接针对规划知识有效性的研究,但许多文章已经间接涉及。无论是对规划方案的直接评估,还是在规划实施中对规划方案的间接评估,绝大部分都是以实践的可能性或实践的结果来检验其中规划性知识(规划目标与策略)的有效性。例如:通过一系列的定性检验规则或定量预测模型来评估规划方案未来可能产生的实践影响,与预期蓝图对比后判断规划性知识是否有效;或者通过评估特定一段时间内规划方案指导下的实践结果及产生的影响来判断规划方案的效用,从而检验规划性知识的有效性。孙施文在探讨建立中国城乡规划知识体系时,也强调在实践中进行反身式的检验与修正,具体是结合实践进行演绎式的概念清理和归纳式的实证研究[15]以保证知识的有效性。

足以看出,在现有研究中实践已经被当作检验规划知识有效性的方法和手段,实践成效似乎顺理成章地成为衡量有效性的关键内容。但具体的衡量标准在学界一直存在争议,既认为未来是不确定的,实践成效几乎不可能达到与规划性知识的完全一致性,又很难充分论证“适用性”“吻合度”“可行性”等标准的内部衡量规则是否足以支撑科学严密的评估,总是被质疑夹带主观判断。

(3)规划知识生产方法:经验归纳法与理论演绎法

剖析现有研究与实践应用的规划知识生产方法的内在逻辑,能够发现这些方法多涉及经验、案例、模型、理论、规律等内容,进一步分析,本质上都是“经验归纳法”①笔者认为,经验归纳法本身也是一种理论演绎法,即以认知范畴为前提进行的演绎。但想要论述清楚这件事情需要涉及意识与元意识层面的问题,本文对此将不做更多扩展。与“理论演绎法”这两类基础生产方法的衍生。

经验归纳法是城镇化和规划早期研究中主要的知识生产方法[11],即借助经验发现现实现象中的一般规律,进而总结归纳出普遍公理。例如人们认为,克里斯泰勒(Walter Christaller)通过对德国南部城镇调研,总结出阐述城市分布一般规律的中心地理论。如今,国内普遍使用的案例研究法与经验总结法实际上是经验归纳法的一种衍生,即弱化一般规律的归纳,突出现象、实证经验的总结。近年兴起的大数据采集分析方法很大程度上是经验归纳法的另一种衍生,即用海量数据替代人的观察与经验,并通过数据分析总结城乡发展规律,而具体分析用到的数理模型又是一种理论演绎。

理论演绎法是以某一理论作为大前提,以在该理论范围内的确切事实为小前提,进而演绎出结论的一种知识生产方法。大卫·哈维(David Harvey)最早在《地理学的解释》(Explanation in Geography)中呼吁将理论演绎法引入地理学[38]。直至今日,借助理论的演绎来认知城市发展依旧是规划学科重要的知识生产方法。理论重构法是对“借来”理论进行当下语境的适用性检验与创新改造[39],并将新理论应用到演绎中的一种方法。张庭伟等[40-41]强调的理论本土化正是关注中国语境适用性的理论重构法。本质上,该方法是一种结合经验归纳法的理论演绎,通过经验归纳法不断考察事物或现象的变化与多样性,来修正和弥补演绎法中理论的不足,以确保理论的“一般性”与“现实适用性”。如随着淘宝村/镇等个体的大量出现,学者归纳出流空间作用下乡村的虚拟集聚规律,进而将霍华德田园城市重构为移动互联网时代的新兴田园城市理论[42]并应用于新城城镇化研究。同样,各类数理模型、物理模型本质依然是一种理论演绎法,由前提、逻辑规则和结论三部分构成,不过是将演绎逻辑具象为模型规则。

3 现状规划知识生产有效性问题的实质

不可否认,现实中的确存在不少有效的规划知识,这似乎表明上述常用的规划知识生产方法和有效性评估是有效的。但现有规划知识生产有效性仍存在问题,如生产出的规划知识与现实实践需求脱节、评估规划知识有效性的时机总是不明确、实践证明了的规划知识仍会出现问题等。进一步对照城镇化与规划实践,深入剖析规划知识的特性,可发现“规划知识类型—规划知识的有效性—规划知识生产方法”框架中的现状规划知识生产有效性评估出现问题的实质。

3.1 不能回答复杂的、叠加的规划知识的有效性问题

(1)规划知识是复杂的,乃至无限的

规划面向的事物,即规划对象,是由极其复杂的要素和要素关系构成的。那么,规划对象的复杂性就内在地要求很大一部分规划知识不同于通常认知中只需要讲清楚一个或几个要素或要素关系的常见知识,而需要包含许多事实性知识、因果性知识和规划性知识来全面、清晰地把握规划对象,甚至可能由于规划对象构成要素的无穷而变得无限①这里恰好可以回应一个可能存在的质疑:文中界定的规划知识过于宽泛,几乎可以把涉及城乡的所有纳入其中。笔者认为,因为规划对象普遍是开放的、复杂的、动态的、与社会经济等错综关联的系统,在一定意义上规划知识确实具有“包罗一切”的倾向性。当然,笔者也赞同“规划无所不为则无为”的批判,认为虽然规划知识是无限的,但在每次规划过程中的规划知识却应该是有限的。此观点在下文论述中会涉及。。

比方说,我们只要掌握物体间相互接触并挤压、接触面粗糙,且物体间有相对运动或相对运动趋势三个知识点后,就可以理解物理学中摩擦力的产生机制和关键条件。但是在规划学科中,仅仅掌握诺瑟姆曲线、中心地理论、居住在城市地区的人口增加过程[43]等几个知识点根本不足以支撑人们了解亚太城镇化的复杂社会经济巨系统,更遑论提出面向未来的干预路径。所以,许多规划知识不得不包含目标、人口、经济、空间、社会等许多方面,还要尽可能掌握各方面之间存在的关联关系(联结、促进、制约等)。更重要且更困难的是,在掌握了这些“局部”知识之后,还要能将所有“合”在一起,给出一个关于亚太城镇化复杂机制、关键问题和未来干预路径的整体性、综合性结论。

(2)现有规划知识生产方法只能得到有限的结论

在每轮规划知识生产中,经验归纳法和理论演绎法通常只能抓住事物的部分特征或因果机制,得到有限的结论。实际上,理想的完全归纳法是可以把握事物的全部要素并进行归纳的。但由于感觉材料、经验知识的有限性,人们只能对事物中的部分要素进行归纳,即不完全归纳法[44]——对事物的不完全认知,从而只能把握复杂规划对象的一些局部。同样,理论演绎法在物理学等自然科学中可以通过高度抽象或模拟来简化现实中事物的复杂性,例如现实中虽不存在完全真空,物理学仍可以借助仿真实验室来探讨真空环境中的粒子间相互作用。但城镇化与规划研究面向的是难以简化的、相互关联的复杂社会经济巨系统,演绎法在规定大前提时就隐含地要求了其余未讨论到的事物因果关系的同一,因此最多演绎出事物多重复杂因果中的部分机制。

容易发现,由于只能得到有限的结论,现有以经验归纳法和理论演绎法为基础的规划知识生产方法还不能完全掌控规划对象的复杂性以及规划知识的无限性。不可避免地,人们为了全面、清晰地把握规划对象,需要将由不同现有生产方法得到的,从不同尺度、视角、领域得到的各规划知识叠加在一起。但是,如何结构性地叠加这些不同量纲的规划知识,以及如何基于叠加结果进一步产出有效的规划知识是十分关键的问题,而这些问题恰是现有知识生产方法无法回答的。其根源在于相关方法论的缺失,也反映出规划学界还没有广泛地意识到根植于规划知识自身独特性的知识生产方法的重要性和必要性。

(3)叠加的规划知识的有效性更加难以判断

进一步地说,规划知识内部叠加的必然以及有关方法论的缺失大大增加了规划知识有效性检验的难度。一方面因为现有知识生产方法很多时候不足以支撑人们充分掌握规划对象的全貌,所以在这类略见一斑的情况下,人们很难进一步准确判断叠加后的、庞大且复杂的规划知识是否有效;另一方面人们多习惯于简单地堆积事实性知识、因果性知识和规划性知识,仅实现了形式上的完整,而屏蔽了知识在叠加后的相互牵动、制约或冲突[45]。这样的规划知识很容易掉入“包罗一切”的陷阱,造成一种全面掌握的错觉。但无穷地、包罗一切地说就相当于什么都没说[46],规划知识实质上是低效甚至无效的。

3.2 不能回答关系性、动态性的规划知识的有效性问题

(1)规划知识是关系性、动态性的

规划面向的事物从来都不是独立封闭、一成不变的个体。规划对象一直关联着周边环境与人的认知行为,且随着社会的发展,其内部要素和要素关系的变化也都有可能带来整体的变化。这就决定了规划知识有别于其他知识,需要是关系性和动态性的,这样才能及时革新关于规划对象的解释和干预手段。实际上,学界早已意识到了这一点,提出城市是复杂的、动态的、开放的巨系统,规划面向的未来充满不确定性[47],因而规划也是不确定性的。这些都侧面反映了规划知识关系性、动态性的突出特性。

(2)现有方法生产出的知识不再稳定有效

由经验归纳法和理论演绎法生产出的、仅能把握事物部分特征或关系的知识,都有可能在规划对象及其周边环境的动态变化中不再有效。

在相对稳定的环境中,当现实现象具有相当程度的规律性,并且这个规律性可以归纳性地获得时,经验归纳法就可以产出稳定有效的规划知识。但如今,规划对象的加速变化对经验归纳法不再友好,使得到的结论不再可靠:一方面是否有足够的经验积累令我们归纳出规律已经是个疑问(这正好解释了国内研究弱化规律,偏向经验描述、总结的原因);另一方面,规律即使被归纳出来,也可能很快就在规划对象的变化中失效。比方说,在中国城镇化初期一般供给无法满足时,人们发现城市的产品供给越多越好,也就是GDP 越高越好[48],但如今的内需不足与结构性经济过剩的矛盾,已经说明单纯的经济增长不再是好的,那么曾经围绕经济增长的规划知识也就不再全部有效。

同样地,规划对象动态性变化导致理论不再适用时,理论演绎法也就不再有效。演绎本身是一种“结论”逻辑性地决定于“前提”的推理[49],即结论的正确性首先取决于用于演绎的理论的正确性,而用于演绎的理论都是从规划对象对应的特定经济社会环境中获得的因果机制[50]。那么,环境和规划对象的变化必然会带来原有周边理论的变化甚至消失,进而依托原有理论的演绎法产出的结论也就不再可靠。前文提到的理论重构法尝试通过归纳与演绎的相互作用,让理论重新适应变化后的规划对象。但其归根结底是在“用既有理论生产新理论”,一不小心便会掉入“逻辑游戏”的陷阱,演绎的步骤越多,所达到的结论离实在的事物也就越远。

(3)现有检验方法与标准很难关系性、动态性地回答规划知识的有效性问题

进一步地说,既有的规划知识由于关系性与动态性等特性而不再稳定有效,这就意味着规划知识的有效性是关系的、动态变化的。那么,实践检验作为现有规划知识有效性的检验方法,其每一次的内容、标准与逻辑都应该在当时具体环境和关系中被确立。但是实际研究与评估中,检验方法和标准经常被具体化、普适化(不考虑新的检验环境)甚至教条地运用。一旦被固定了规则和评估内容,实践检验便不再具有足够的灵活性,逐渐失去充分考虑未知或隐含的关联关系、及时应对变化的能力:一方面,在每次具体实践检验中无法确保将当下所有与规划知识相关的关键性、结构性要素纳入检验环节,从而影响检验结果的准确性;另一方面,很难解决规划知识的动态有效性,是短期有效还是长期有效,或由于人类认识的局限故目前没有明显效用、但之后会对人类发展有极大影响,或相反,现在觉得有效而将来被证明无用甚至是伪科学等。

3.3 不能充分认清规划知识的有效性标准的本质

(1)现有规划知识生产方法中缺失有效性检验环节

规划知识的有效性标准及其检验环节是判断知识真伪和对错,进一步评估知识是否能够有效指导实践的基本支撑。而现有规划知识生产方法中一方面是缺失对规划知识有效性的检验环节;另一方面则是更本质的,缺失知识有效性标准本质的确证与认知。

已知的,规划对象的复杂性和动态变化总会让现有经验归纳法和理论演绎法的前提(经验现象或理论)与结论不再可靠。那么,在这两类方法均缺少有效性检验环节的现实中,人们一旦不能高度自觉前提的可靠性,就会误以为有效的规划知识生产是严格地进行“归纳或演绎”,即从前提开始的归纳或演绎,进而经常产出有问题的结论。哲学家卡尔·波普尔在提出科学的本质是可证伪性的同时,意识到我们即使没有办法论证任何一个理论的确切性,也不得不依赖一些理论解释和改变世界,于是提出了演绎检验法,试图在理论演绎法中融入一个关于理论可靠性的检验环节,即对理论进行批评性讨论,从而选择能经受住检验的理论[51]。但是该方法没有回答如何设置一个严峻的检验(何种程度才能被称为严峻)以及如何评价检验后的理论(现实中如果有几个理论同时通过了检验将如何选择)[52],其根本原因还是在于没能深入探究知识有效性标准的本质。

(2)现有规划知识的有效性检验没能认清有效性标准的本质

由于现有规划知识生产方法缺失关于知识的有效性标准和相应的检验环节,无法检验产出的规划知识的有效性,所以规划知识不得不依靠外部实践来检验是否有效。但是,现有关于实践检验的研究讨论更多的是如何精确地掌握实践成效,如提升数据的准确性、模型的拟合度、评估体系的适配度、规则的通用性等,少有进一步思考为什么精确的实践成效可以更好地评估规划知识的有效性。这根源上是因为现有大部分实践检验没能认清有效性标准的本质,从而难以注意到上述问题,也很少思考实践与检验有效性之间是怎样的本质关系,更难看清不同规划知识类型间有效性标准的差异。最终只能如现在这样雾里看花,只道知识的有效性要在实践中检验,但道不明其中关节。

4 整体主义提供的规划知识生产改进

上文说明了现状规划知识生产有效性评估出现问题的实质,即在日益要求规划知识需要无限、叠加、关系、动态的情况下,现有的知识生产方法、以实践检验为主的有效性评估不再能支撑规划知识的这些特性需求,且根源上均没能认清规划知识的有效性标准的本质。笔者通过深入研究发现,整体主义正是试图从本体论、认识论和方法论[53]层面解决这些问题。

4.1 规划知识的有效性标准本质是规划知识与事物关系(整体)的一致性

首先本体上,事物是关系的整体,事物的性质确立于关系①更深层次地,整体主义在本体论中提出,事物中关系的确认最终是建立在主观感知、猜想上的,并不是依据外在“客观”。例如:“苹果”的概念是起源于人的主观认知与界定,而判断某个事物是否是“苹果”,也是人们将对这个事物的感知与思维里面苹果的概念及关系属性(扁球形、先端隆起、萼洼下陷……)对照。如果这些关系属性刚好都符合,人们便认为自己看到了一个苹果。类比之下,规划知识面向的“客观”对象也都具有主观性和猜想性,都是主观中确认的一致性关系的复合体。同样的,规划知识的有效性检验依赖的现实客观也就不复存在。如若能够认清这一点,便可以更好地理解整体主义之所以能够提出在思维中进行穷尽的猜想与检验,是建立在“规划知识的有效性来源于主观中的一致性”的基本认知上的。但显然,论述清楚“主观的一致性”这一元世界观不是本篇论文能力所及的,也不是文章的论述重点。故仅在注释中稍作澄清,详细论述见《人居三、中等发展陷阱的本质与我国后中等发展期规划改革:再论整体主义》[53]。。关系和关系属性的复杂性决定了事物的复杂性,关系的变化便可能引起事物的变化。因此,关系、事物整体总是特定的,既有知识都是从一个特定关系(整体)中获得的。那么,在面对新环境时,一切知识都只是猜想(非先验正确的),其真伪需要重新回到新的事物关系(整体)中进行检验、确认。其中,有效性检验的标准即规划知识与事物关系(整体)的一致性。

这为检验规划知识的有效性提供了一个全新的思路:承认每个规划知识在获得时,其一致性都可能在特定关系中得到确认,是有效的。同时不再纠结规划对象在时空维度的变化是否会影响规划知识的有效性,而是“一视同仁”,在每次知识生产与实践时,把所有相关的规划知识都当作猜想,只有一致于规划对象当下关系(整体)的猜想才可以被确认是特定有效的。换言之,规划知识的有效性随着事物变化而变化,而规划知识的有效性标准本质则是万变中的不变,一直都是一致于事物关系。此时,实践之于“规划知识生产有效性评估”的意义也得到了本质的解释,即能够让人们切实地进入到变化着的关系整体中,认识和理解当下事物的本质及发展规律[54],把规划知识与事物联接起来,检验二者之间的一致性。从而有效的实践检验都是动态的、面向特定关系整体的,之所以想要得到精确的实践成效是为了更好地把握事物关系(整体)。

此外,整体主义在一定程度上与波普尔提出的观点达成了统一的同时,又补充并解决了波普尔提出的“不可证实”的难题。在一切科学理论(知识)都只是猜想和假说的共识上,波普尔认为它们只会被证伪,不会被证实;而整体主义找了一种权宜性的证实,只要规划知识与规划对象的一致性在特定关系整体中得到确认,就拥有了暂时性、猜想性的正确,即特定关系中的有效性。

4.2 内含有效性检验环节的有效规划知识生产方法

面对规划对象的复杂性与动态变化,如何找到并确证“一致性”?整体主义在认识论与方法论中提出需要通过“同时性逻辑”的“整体猜想”,即在大脑中同时考虑事物所有局部的各种可能,以及这些可能所构成的相互关系、整体关系,直至在无穷的关系、整体的可能性中发现极为有限乃至有时是唯一的“穷尽一致性”的“最优(或相对最优,如果没有唯一解)整体性”。这里的同时性逻辑还指,在进行“整体猜想”时,大量的“不优整体”也就同时被检验、暂时搁置、再拿来等等,即同时进行着开放的多情境、多重答案的猜想、检验、调整、再猜想、再检验、再调整……

但事实上,由于事物的复杂性,人们很难穷尽一致,猜想事物所有局部、局部间的关系以及干预和目标的所有可能。整体主义提出一个提升“穷尽整体猜想与检验”效力和效率的方法——抓住事物的元整体结构和关键局部。元整体结构是指在理解事物整体性(事物所有相关关系的总和效应与逻辑)的基础上,提炼得到的对于事物形成具有不可或缺的支撑作用的局部及其关联关系。关键局部既包含元整体结构中的局部及其关联关系(基本关键局部),也包含那些平常很不起眼却在特定情况下突显出来的某些局部及其关联关系(特定关键局部)。基于对“整体”的把握,这个方法将非常有助于解除语言符号的多义性和意义体系的游移性对事物造成的掩蔽,直切要害,结构性、战略性地叠加规划知识并产出新的知识。

至于最终实现的最优整体性,包含着一致性的整体利益的最大化——并非简单否定任何一种局部利益,但很多局部利益通常来说在各种局部的相互冲突乃至内耗内卷中最后都是不可能实现的,且总和利益还远远不是最优;也包含着最小成本和最稳定,比如相对最简单最稳定的结构,以及相应地,最小扰动的干预,即“整体效应最优的有限局部干预”。那么,关于目标与未来的规划性知识的有效性标准正是穷尽一致性的最优整体性。

综上,整体主义提供的规划知识生产方法是非先验、同时性逻辑、结构性思维地穷尽整体猜想与检验,直到找到穷尽一致性的最优整体性。该方法创新性地内含了规划知识有效性的检验环节,在生产过程中就对所产出的规划知识进行了一轮有效性检验。这确保了整体主义提供的规划知识生产方法能够一直警惕需要满足不同知识类型的不同有效性标准的要求。

基于这些理解,可发现《2019 报告》的基础知识生产方法十分趋向整体主义提供的规划知识生产方法。(1)意识到亚太城镇化内部的关系性,强调每个亚太城镇化挑战都不应该被孤立地加以审议,而是需要作为相互关联的主题加以解决,并且采用综合、协同的方式处理各类关联问题。(2)自觉每一个亚太国家、城市城镇化整体的特定性,明确指出虽然报告提供了“共同问题的共同解决方法”,但特定国家(城市)情景需要应对特定挑战的解决方案,即地区通过对自身优势、弱点和资源的分析和反思,找到一种符合自身发展规律的、正确的路径组合。(3)面对规划知识的无限性,报告努力避免了无穷地分析现状和提供“包罗万象”的规划干预,选择结构性、战略性地拎出真正关键有用的事实性和因果性知识,并且针对城市与区域规划、韧性城市、智慧城市和城市金融四个方面,讨论广泛适用且必须了解的重要规划性知识(实践经验与政策路径),即抓住和呈现能够“为我所用”的、有限的关键局部。

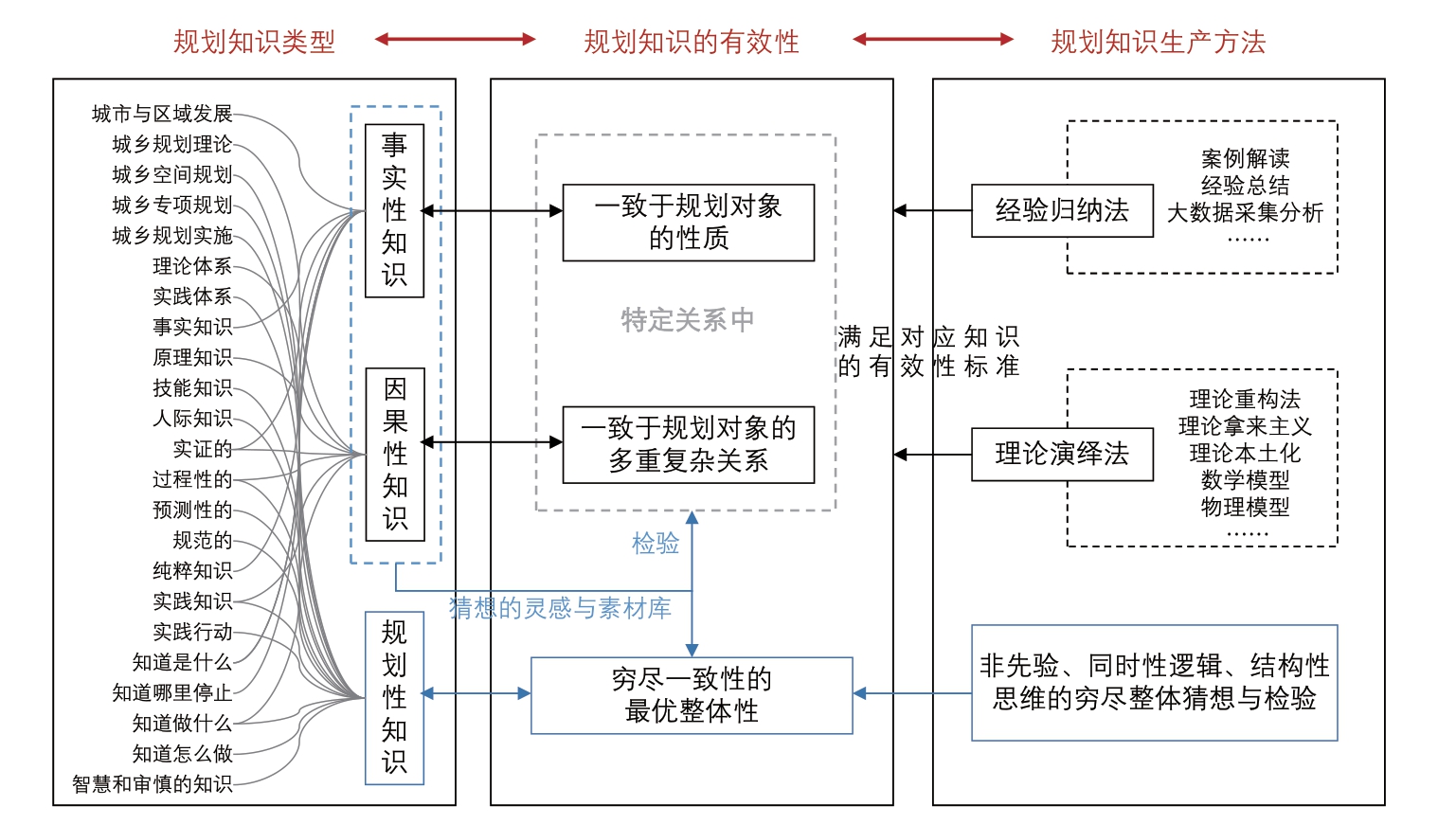

4.3 “规划知识类型—规划知识的有效性—规划知识生产方法”框架的优化改进

行文至此,我们对规划知识的有效性标准、生产方法有了全新的理解,似乎可以给出一个相对更好的“规划知识类型—规划知识的有效性—规划知识生产方法”逻辑框架(图3),并较好地解决规划知识生产有效性的问题:规划知识归根到底是对规划对象的解释和改变。所有规划知识在新一轮知识生产中都只是猜想,其与规划对象的一致性需要回到新的特定关系(整体)中重新得到确认。因此,事实性知识和因果性知识的有效性都是在特定关系中确认的,有效性的标准是其在特定关系中与规划对象的性质或多重复杂关系的一致性;规划性知识的生产以事实性知识和因果性知识为猜想的灵感与素材库,其有效性标准是穷尽一致性的最优整体性。有效的知识生产方法需要满足其产出规划知识对应的知识类型的有效性标准。

图3 “规划知识—规划知识的有效性—规划知识生产方法”框架的优化改进

在此特别强调,本文并没有否认现有经验归纳法、理论演绎法以及这两类基础方法衍生出的方法的有效性,只要能满足产出知识对应的有效性标准,其就是有效的。而整体主义提供的规划知识生产方法可以有效解决归纳与演绎的遗漏,是一种跳出传统生产范式的全新方法,是对现有规划知识生产的优化与改进。

5 结论与讨论

本文以极具研究意义的国际城市化与规划议题——亚太城镇化的未来为起点,发现有效的规划知识生产是一件在所有规划研究中都需要被重视的事情,但目前关于规划知识生产及其有效性的讨论与研究并不能令人满意。因此,文章首先基于“规划知识类型—规划知识的有效性—规划知识生产方法”的逻辑框架综述现有文献,对照城镇化与规划实践,分析发现现状规划知识生产有效性出现问题的实质是:当下规划对象不断凸显的复杂性与加速的动态变化,内在地要求规划知识是复杂的乃至无限的、叠加的、关系的和动态的。但是规划知识的这些特性并没有得到充分重视,现有知识生产方法往往只能抓住有限规律和因果机制,很难指导知识的结构性叠加,无法确认与检验产出知识有效性;现有以实践检验为主的有效性评估方法不能充分考虑有效性的动态性与关系性,没能真正理解实践能检验真理的原因,以及有效性标准的本质。

文章在充分理解整体主义后,提出本质上规划知识的有效性标准是其一致于事物关系(整体),有效性检验的方法是穷尽整体猜想与检验;一切规划知识在新一轮知识生产中都只是猜想,其有效性需要在新的特定关系(整体)中重新确认;一种相对有效的规划知识生产方法是非先验、结构性思维地同时性穷尽整体猜想与检验,直到找到穷尽一致性的最优整体性。基于此,笔者对“规划知识类型—规划知识的有效性—规划知识生产方法”的逻辑框架及其内容提出了初步改进方向。此外,笔者发现《2019 报告》是一次很好的朝向整体主义提供的规划知识生产的探索,虽仅对报告中的规划知识及其对应的生产方法进行了初步认知,没有深入研究与评估其有效性,但是从知识生产层面探讨亚太城镇化,将是实现整个区域可持续城镇化未来的一个值得重点关注的研究方向。

同样,我国的城镇化与规划已经迈向全面建设现代化的新征程,在国土空间规划面临改革、规划学科体系亟须反思之际,真正好的知识、好的知识生产必将是走好改革每一步的关键,这要求能够及时评估既有规划知识和生产方法的有效性,探索规划知识生产的创新转型。本文目前只是提出规划知识生产有效性这一议题,并且力所能及地先让自己的规划知识生产变得有效。未来,规划知识及其方法论的相关研究必将任重而道远。

注:文中图片均为作者绘制。

[1] 共同开创亚太经济合作新篇章——在亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议上的讲话[EB/OL].(2021-11-12)[2022-03-14].http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5654769.htm.

[2] 马克思恩格斯选集[M].北京: 人民出版社,1972.

[3] 城乡规划学名词审定委员会.城乡规划学名词[M].北京: 科学出版社,2020.

[4] 彭坤焘,张雪.规划话语中空间尺度悬置现象的剖析与反思[J].国际城市规划,2021,36(4): 10-16.DOI: 10.19830/j.upi.2021.147.

[5] 杨舢,陈弘正.“空间生产”话语在英美与中国的传播历程及其在中国城市规划与地理学领域的误读[J].国际城市规划,2021,36(3): 23-32,41.DOI: 10.19830/j.upi.2021.066.

[6] 袁晓辉.关于城市人与规划人互动的理论初探——在我国城乡规划理论中的地位和作用[J].城市规划,2014(2): 85-90.

[7] 吴志城,钱晨佳.城市规划研究中的范式理论探讨[J].城市规划学刊,2009(5): 28-35.

[8] 魏立华.中国城市规划理论应立足国情[J].城市规划学刊,2005(6): 54-58.

[9] 张兵.城市规划学科的规范化问题——就《城市规划的实践与实效》所思[J].城市规划,2004(10): 81-84.

[10] 段进.中国城市规划的理论与实践问题思考[J].城市规划学刊,2005(1): 24-27.

[11] 王红扬.对新时代背景下中国城市化研究的方法论思考[J].城市规划,2000(6): 7-16,21.

[12] 段进.中国城市规划的理论与实践问题思考[J].城市规划学刊,2005(1): 24-27.

[13] 魏广君,孙晖.城市规划作为城市认知的中道——一个耦合进化的认知框架探讨[J].城市规划,2021,45(10): 67-77.

[14] 段汉明.基于实证精神的城市规划学理[C]// 生态文明视角下的城乡规划——2008 中国城市规划年会论文集,2008: 5056-5062.

[15] 孙施文.我国城乡规划学科未来发展方向研究[J].城市规划,2021,45(2): 23-35.

[16] 吴志强,刘晓畅.改革开放40 年来中国城乡规划知识网络演进[J].城市规划学刊,2018(5): 11-18.DOI: 10.16361/j.upf.201805001.

[17] 陈岖.城市规划学科的知识体系初探[J].建筑设计管理,2014,31(9):63-64,74.

[18] 罗震东.科学转型视角下的中国城乡规划学科建设元思考[J].城市规划学刊,2012(2): 54-60.

[19] 孙施文.国土空间规划的知识基础及其结构[J].城市规划学刊,2020(6): 11-18.

[20] 喻文承,茅明睿.由知而行:规划编制知识管理实施路径[J].北京规划建设,2015(2): 28-33.

[21] 冉奥博,顾朝林.规划中的知识及其研究进展[J].城市规划学刊,2018(1): 114-118.DOI: 10.16361/j.upf.201801014.

[22] LAKE R W.A humanist perspective on knowledge for planning:implications for theory,research,and practice[J].Planning theory and practice,2017,18(2): 302-305.

[23] 胡婉茹.基于结构主义方法论的城市设计特性探析[C]// 共享与品质——2018 中国城市规划年会论文集(07 城市设计),2018: 640-645.

[24] 沈清基.城市规划方法论探讨——系统方法与城市规划[J].城市发展研究,1995(4): 30-33.

[25] 金吾伦.吴良镛人居环境科学及其方法论[J].城市与区域规划研究,2011,4(1): 221-227.

[26] 高煜,张京祥.澳大利亚“先验”规划评估的理性、实践及其借鉴——以悉尼市为例[J/OL].国际城市规划: 1-12[2022-04-29].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20200914.1117.002.html.

[27] 欧阳鹏.公共政策视角下城市规划评估模式与方法初探[J].城市规划,2008(12): 22-28.

[28] 李冬雪,王兴平,柏露露,等.S-CAD 政策评估方法在城乡规划评估中的应用研究[J].国际城市规划,2020,35(5): 114-123.DOI: 10.19830/j.upi.2018.376.

[29] 孙施文,周宇.城市规划实施评价的理论与方法[J].城市规划汇刊,2003(2): 15-20,27-95.

[30] 于立.城市规划的不确定性分析与规划效能理论[J].城市规划汇刊,2004(2): 37-42,95.

[31] 尹稚.论人居环境科学(学科群)建设的方法论思维[J].城市规划,1999(6): 9-13,19,63.

[32] 何兴华.人居科学:一个由实践而建构的科学概念框架[J].人类居住,2016(4): 39-47.

[33] 李伦亮.科学的发展观与城市规划方法论[J].规划师,2005(2): 14-17.

[34] DAVOUDI S.Planning as practice of knowing[J].Planning theory,2015,14(3): 3.

[35] 王凯,林辰辉,吴乘月.中国城镇化率60%后的趋势与规划选择[J].城市规划,2020,44(12): 9-17.

[36] 王红扬.中国城市化研究的范式转型——基础方法论[J].现代城市研究,2010,25(4): 6-11.

[37] The United Nations.The future of Asian &Pacific cities report2019[R].Bangkok: 2019.

[38] HARVEY D.Explanation in Geography[M].London: Edward Arnold Ltd,1969.

[39] 张庭伟,LEGATES R.后新自由主义时代中国规划理论的范式转变[J].城市规划学刊,2009(5): 1-13.

[40] 魏立华.中国城市规划理论应立足国情[J].城市规划学刊,2005(6): 54-58.

[41] 曹康,张庭伟.规划理论及1978 年以来中国规划理论的进展[J].城市规划,2019,43(11): 61-80.

[42] 罗震东.新兴田园城市:移动互联网时代的城镇化理论重构[J].城市规划,2020,44(3): 9-16,83.

[43] 周一星.关于我国城镇化的几个问题[J].经济地理,1984(2): 116-123.

[44] 焦冉.论马克思主义的归纳—演绎法[J].理论月刊,2015(1): 10-14.DOI: 10.14180/j.cnki.1004-0544.2015.01.002.

[45] 赖楚杨,王红扬.《新城市议程》的整体主义解读[J].国际城市规划,2021,36(6): 64-70.DOI: 10.19830/j.upi.2020.063.

[46] WILDAVSKY A.If planning is everything,maybe it’s nothing[J].Policy sciences,1973,4: 127-153.

[47] 赵珂,赵钢.“非确定性”城市规划思想[J].城市规划汇刊,2004(2): 33-36,95.

[48] 王今朝,龙斧.经济学方法论中演绎与归纳之争的终结[J].国外社会科学,2012(1): 123-130.

[49] MORTON A.Philosophy in practice: an introduction to the main question[M].New Jersey: Blackwell,2003.

[50] 李里峰.历史社会学的学科边界与理论自觉[J].天津社会科学,2019(3): 71-74.DOI: 10.16240/j.cnki.1002-3976.2019.03.012.

[51] 波普尔.客观知识[M].舒炜光,译.上海: 上海译文出版社,1987: 23-24.

[52] 吴展昭.演绎法取代归纳法之后——重读波普尔对归纳问题的处理[J].科学技术哲学研究,2015,32(1):59-63.

[53] 王红扬.人居三、中等发展陷阱的本质与我国后中等发展期规划改革:再论整体主义[J].国际城市规划,2017,32(1): 1-25.

[54] 毛泽东选集:第一卷[M].北京: 人民出版社,1991: 284-285.