引言

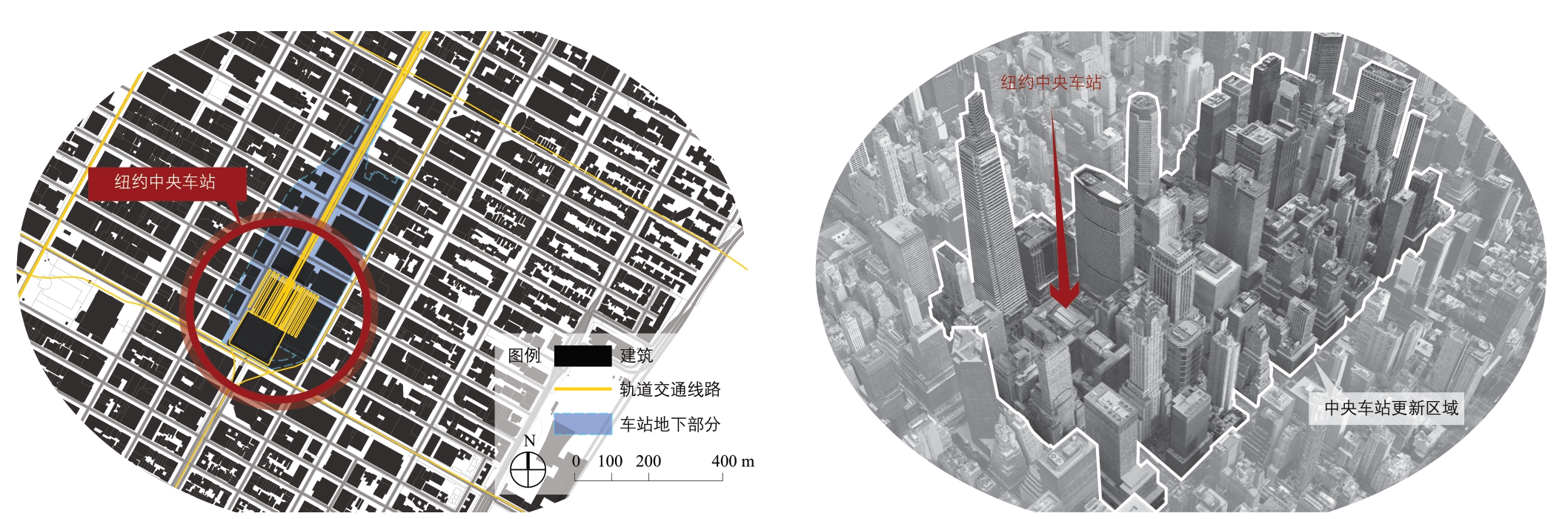

纽约中央车站位于纽约曼哈顿第42 街(42nd Street)和公园大道(Park Avenue)上,是北美第三繁忙的火车站,年载客量6 700 万,占地48 英亩(约合19.4 hm2),有44 个站台,地下一层和地下二层分别服务了26 条和30 条火车轨道,同时可直接换乘4、5、6、7、S 号地铁。从城市空间看,这庞大的交通体系全部位于地下空间,而铁路站场上方的地块开发平均容积率超过15.0,成为纽约曼哈顿地区开发强度最大的区域之一(图1)。纽约中央车站地区的立体化高密度开发离不开空间权制度的作用:在中央车站开发的早期便引入空间发展权(Air Rights Development)概念,充分利用铁路站场上方空间权建设高密度的以车站为核心的终端城市(terminal city);在其后期发展中,先后设立中央车站特区(Grand Central Subdistrict,1992)和东中城区(East Midtown Subarea,2013),利用空间权制度中的容积率转移技术保护中央车站历史建筑,促进周边地区高密度发展,同时利用容积率奖励技术,推动城市地面和地下交通网络系统的建设。纽约中央车站的发展和更新历程展示了多种类型空间权技术共用的实施方法,其通过区划制度的变更增加空间经济利益的演进过程,为利用市场机制促进站城协同的更新发展提供了参考和借鉴。

图1 纽约中央车站地区区位图和鸟瞰图

资料来源:作者基于Open Street Map 数据以及谷歌地球图片绘制

1 “空间经济”与空间权

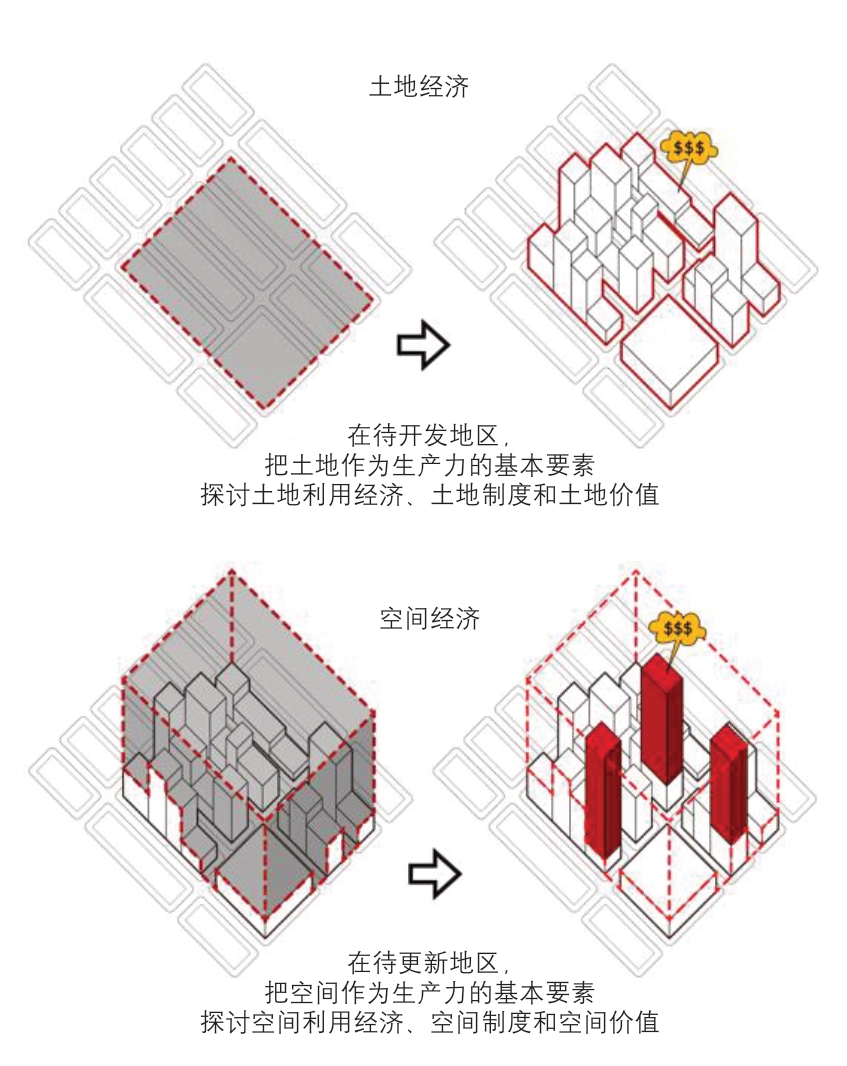

本文所指的“空间经济”不同于传统地理学、经济学、规划学中“空间经济学”的概念:后者研究经济活动在哪里发生以及为什么发生,即资产和经济活动在广义空间上的分配[1];前者则指三维空间尺度上,土地区划允许范围内未被利用的物质空间所产生的经济价值,将城市空间作为生产力的基本要素,研究空间的利用经济、空间制度和空间价值(图2)。本文提及的空间经济是二维的土地经济的深化,具有与土地经济相同的基本特征,即同样受到交通可达性(区位)、功能的聚集(业态)以及空间密度(开发强度)等带来的公共价值的极大作用。当城市发展到特定阶段,激发了对城市高密度区域额外的建设空间的需求以及对土地价值再次释放的需求,也促发了土地经济向空间经济的扩展,进而在市场经济的影响下衍生和细分到对空间价值的挖掘。

图2 本文所指的“空间经济”与“土地经济”概念对比

空间权,即指地块开发和更新中未使用的发展权,是以容积率转移、奖励、储存为核心技术的一种基于市场机制的规划管理工具[2]:通过容积率转移,将被限制开发地块的未使用容积转移到周边可开发地块,实现了被限制地块未使用空间的再开发,释放其经济价值;容积率奖励制度中,开发商可以通过公共基础设施建设换取额外的容积率指标,对于城市是以空间换取公共利益的过程;容积率储存是将未利用发展权暂时储存,待合适的市场时机和发展阶段再将之重新投放市场的过程,是以时间换取空间经济价值的过程[3]。当前,空间权制度已成为空间经济中辅助空间价值实现的重要制度工具。

2 纽约中央车站地区建设更新发展历程中的空间经济和空间权

2.1 空间发展权与上盖开发(1870 年代—1930 年代)

纽约中央车站地区是最早在城市设计尺度应用空间发展权实现站城协同开发的案例。考虑到火车线路延申进入城市核心区带来的城市空间割裂问题,以及蒸汽火车带来的烟尘污染、噪声污染和交通安全等问题,早在1871 年纽约第一代中央车站建设时便将铁路线路设置于地下层;同时为了城市空间的日常使用,在每个街坊路口都设置了横跨铁路线的步行桥,这也是最早的立体交通概念的应用。1902 年,因为火车蒸汽遮挡司机的视线而导致两辆火车相撞的事故,蒸汽火车被禁止驶入城区,成为中央车站地区发展的转折点[4]。蒸汽火车禁运本是会重创铁路公司的政策,铁路大亨范德比尔特却视其为一次转机——决定淘汰蒸汽火车而使用电力火车,并重新建一个火车站综合体。1903 年中央车站综合体的设计方案进一步提出了空间发展权的概念,即充分利用铁路轨道系统上方的物质空间价值进行地产开发,如此不仅高效利用了城市土地空间,也解决了传统铁路系统给城市带来的空间割裂问题,提出了“城市铁路交通系统建设也是商业地产开发过程”的发展思想,以上盖地产开发收益支撑铁路系统的运营。

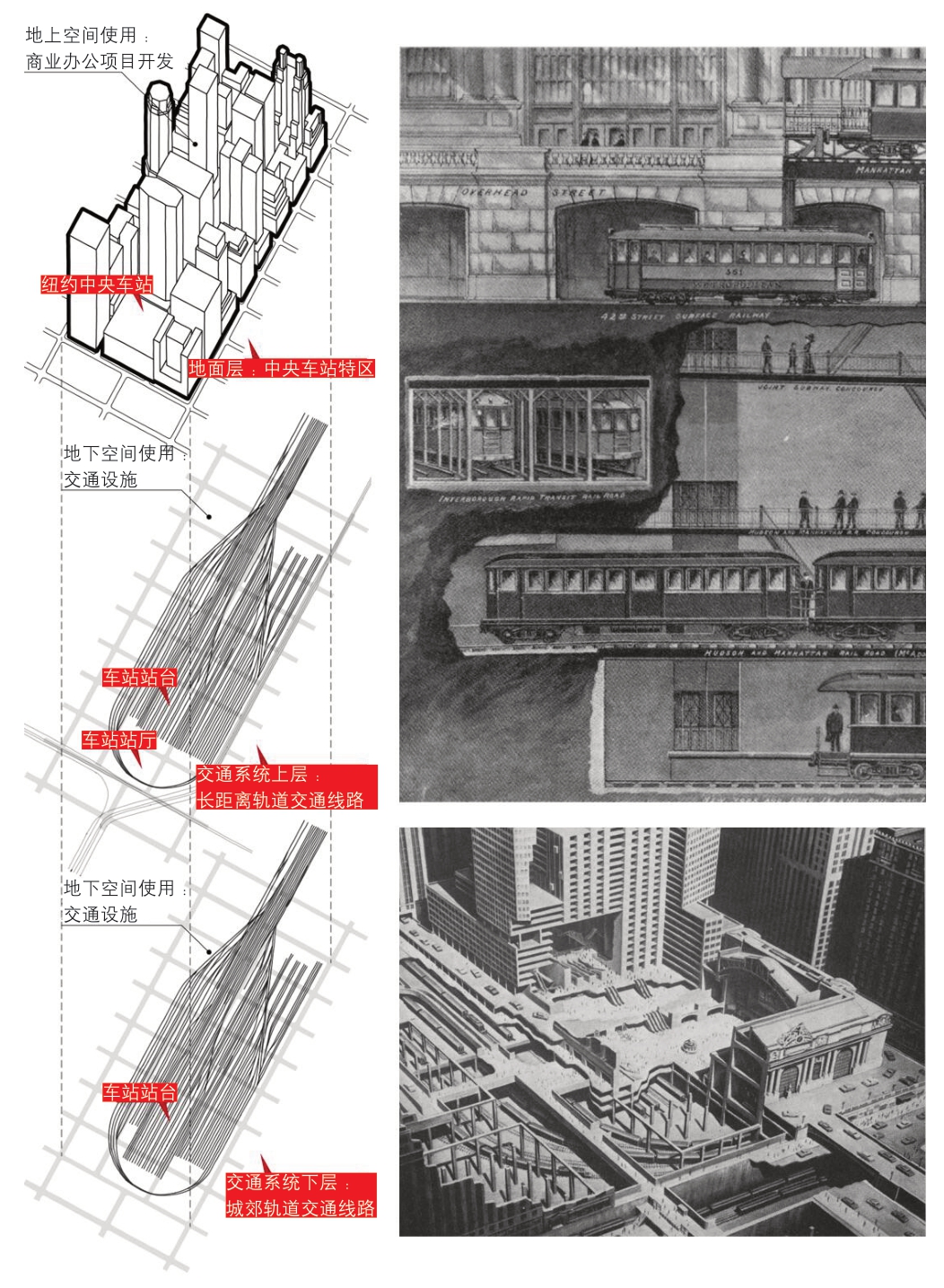

第二代纽约中央车站建成于1913 年,以立体建设型空间权开发理念实现了土地开发的空间经济效应。以枢纽城市为发展目标,纽约中央车站的建设开发将周边铁路轨道涉及的地块均纳入规划设计范围,通过将铁路系统、地铁系统、地面交通系统和步行系统进行整合设计,提高了地区的可达性;通过空间发展权的立体化建设,以19 个“黄金”地块替代了原本横跨铁路线的步行桥,以轨道系统上空高密度的地产项目开发实现了区域的场域效应(图3);通过将商业、办公、酒店、住宅、餐馆、邮局、电影院、医院、运动场、会议中心等日常办公、居住、生活的多样化业态功能集聚发展,实现了地域的聚类效应。中央车站的建设成为地区发展的催化剂,以空间权为工具,最大化实现了站域地区的空间经济价值。据统计,通过空间经济的发展,从1904 年车站地区开始开发到1926 年区域初步建成,中央车站区域的公园大道两侧地块的土地价格增加了244%[6],也使得中央车站地区成为当时土地价格最高的地产开发项目。克莱斯勒大厦(Chrysler Building)、章宁大厦(Chanin Building)、鲍威尔银行大厦(Bowery Saving Bank Building)、潘兴广场大厦(Pershing Square Building)等办公建筑,科莫多酒店(Commodore Hotel)、比特摩尔酒店(Biltmore Hotel)、罗斯福酒店(Roosevelt Hotel)等高端酒店,中央车站展览馆(Grand Central Palace)、纽约耶鲁俱乐部(Yale Club of New York City)等项目都是这一时期的建设成果[7]。

图3 纽约中央车站地区的立体化开发和位于地下的轨道交通系统

资料来源:左图为作者绘制,右图引自参考文献[5]

2.2 地标转移计划与中央车站历史建筑保护(1960 年代—1980 年代)

1950 年代,中央车站地区的发展进入衰退期,在将近20年的周期里没有新的大型项目落成。1960 年代,中央车站面临破产,便与宾夕法尼亚铁路公司合并为宾夕法尼亚中央铁路运输公司(Penn Central Transportation Company)。新铁路公司为寻找支撑铁路系统运营的经济来源,提出对已建成车站地区的空间价值进行深度挖掘,故申请在原中央车站上空建设高层办公塔楼。但几乎同一时期,纽约市政府出于历史建筑保护的目的于1965年成立了地标保护委员会(Landmark Preservation Commission),而中央车站在1967 年被列为地标保护建筑,因此利用空间权机制在原中央车站建筑上空建设高层塔楼的方案被法院驳回[9]。

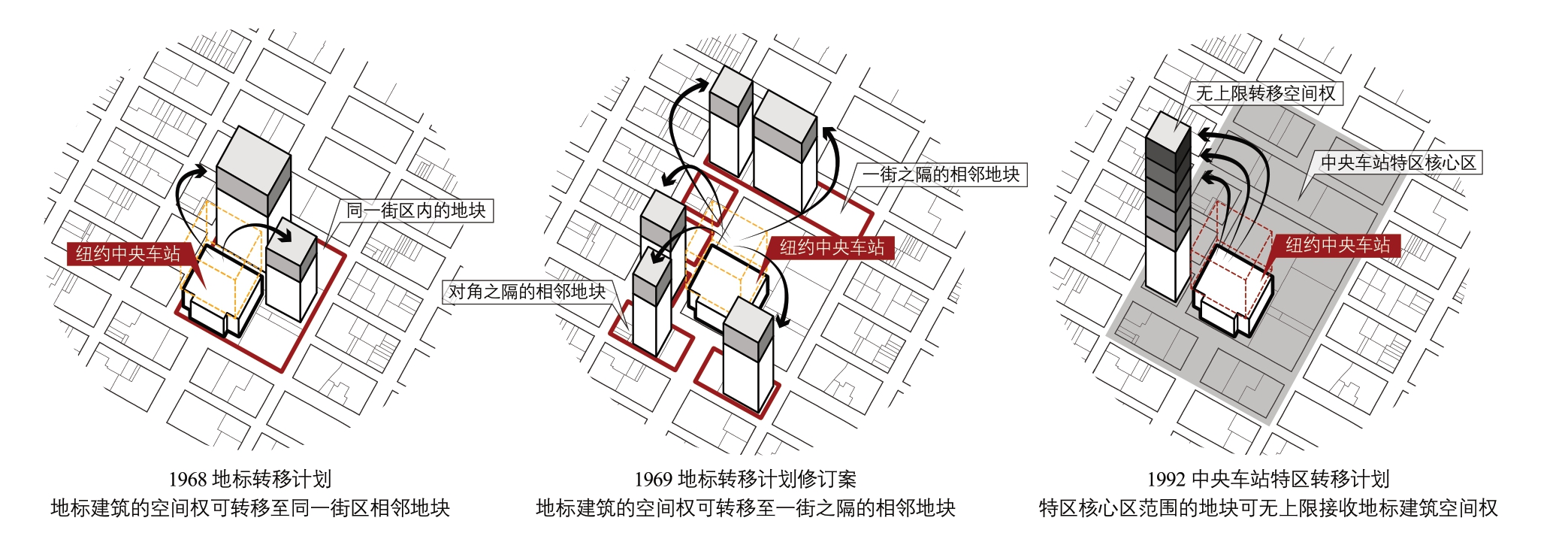

虽然宾夕法尼亚中央铁路公司的败诉使得中央车站塔楼建设方案落空,却促成了“地标转移计划”(Landmark Transfer)的确立。由于《历史建筑保护法》中限制了历史建筑地块的发展权利,虽说从城市角度保护了历史遗产和社会公众利益,实质却剥夺了历史建筑所有者的财产自由,使其受到了不平等的保护和发展限制,也直接影响了土地价值,因而政府提出了针对历史建筑的空间权转移政策,从土地空间经济价值上寻求补偿。1968 年《纽约区划法》正式确立“地标转移计划”,规定被列为地标的历史建筑可将其未利用的发展权(空间权)转移到相邻地块(adjacent lot)。这里的“相邻地块”仅包括位于同一街区的产权线部分重合的相邻地块。项目需承诺资助历史建筑的修复和运维,新建筑体量的增加不会对周边街区空间环境(例如采光通风等)产生负面影响,新旧建筑需在风格特征上力求调和,同时规定接收地最大可接受容积率不超过其基础最大容积率的20%[10] 。

地标转移计划为历史建筑的保护和空间经济价值的释放提供了机会,但相关规定中相邻地块的区位限制和20%的空间权转移上限从某种程度上限制了空间权转移的市场,在实践中往往难以完全兑现历史建筑空间权的价值。例如纽约中央车站地块的规划基础容积率为15.0,中央车站建筑本身仅使用了很少一部分容积,依旧有1 712 146 平方英尺(约合159 063.6 m2)的空间权待转移[11],而与中央车站相邻的可开发地块有限,且即便接收也仅限于20%的转移量,只能实现小部分的空间权转移。

为了最大程度转移中央车站地块的空间权,兑现其空间经济价值,政府在1969 年提出了地标转移计划的修订案,通过修改“相邻地块”的界定方式扩大空间权可接受地范围,以此扩大容积率转移市场,提高空间经济再配置效率。其中,规定地标建筑的空间权可转移至“一街之隔”或“街道交叉口对角相隔”的“相邻地块”,但接收地块需与送出地块有着相同的产权所有关系。这一修订其实是针对中央车站地区提出的,基于车站地区的发展历程,该区域地块所有权多数在铁路公司名下,这样的方法增加了历史建筑空间权转移的可能性。此外,1992 年《纽约区划法》修订案中提出,在中央车站特区的核心区范围,接收地通过地标转移计划可获得的空间权不再限于接收地基础最大容积率的20%,而改为没有限制(no limit),使得与中央车站地块相邻的地块可以尽可能多地接收空间权以充分利用中央车站地块的空间经济价值[12](图4)。

图4 地标转移计划运作机制和应用于中央车站特区的特别条例修订

由于中央车站地区在初期开发时地块的建设容积率普遍较高,区域内很多被列为地标的历史建筑如克莱斯勒大厦、章宁大厦等的建设容积已超过规划指标,因而不具备发展权转移的条件,也使得地标转移计划在中央车站地区的应用非常有限,仅限于中央车站的空间权转移。截至目前,地标转移计划在该区域只应用了一次,即1979 年将中央车站地块74 655 平方英尺(约合69 357 m2)的空间权转移至一街之隔的公园大道120 号的菲利普莫里斯大厦(Philip Morris)[11]。

2.3 中央车站特区与多元化的空间权技术应用(1992年)

1992 年,中央车站特区确立,囊括了纽约中央火车站周边南北向东41 街(East 41st Street)至东48 街(East 48th Street),东西向第五大道(5th Avenue)至第三大道(3rd Avenue)范围内近21 个街区。其区域发展目标为强化既有的城市空间形态,促进步行交通建设,保护历史建筑,促进地区特色发展等;其设立的经济学目的则是以容积率转移和奖励的方法进一步挖掘地区的空间经济价值,并以空间价值换取公共设施的建设。

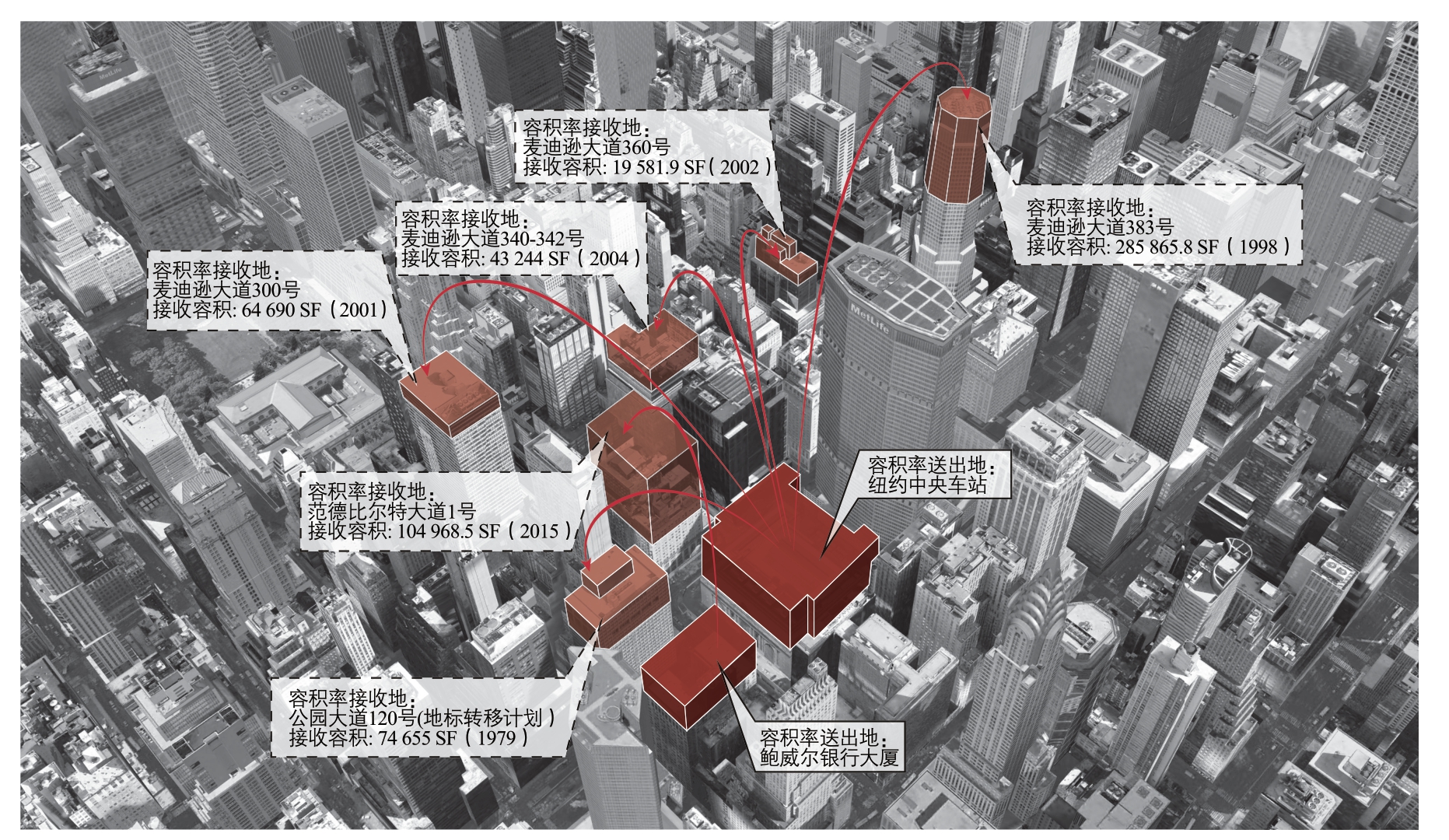

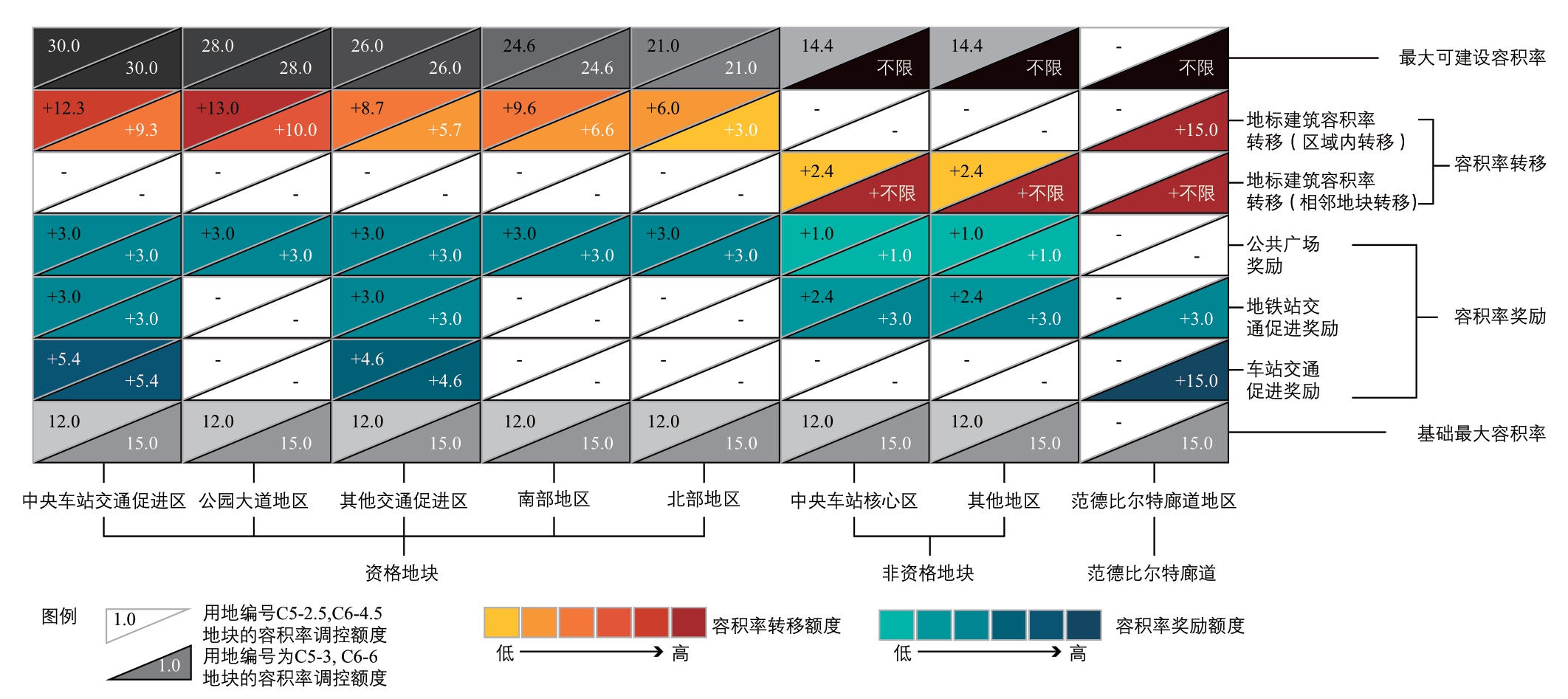

2.3.1 容积率调控体系

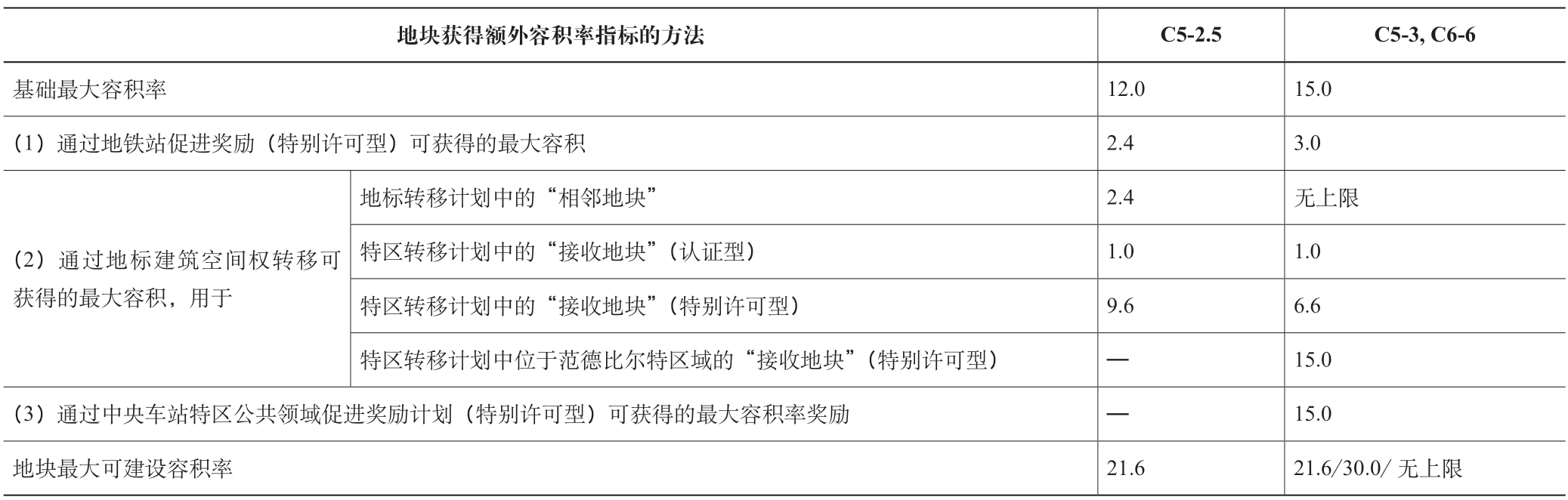

中央车站特区确立了包含空间权技术的容积率调控体系(FAR Control System),其中设定了区域内地块的基础最大容积率(basic maximum FAR),在此基础上提供了地标建筑容积率转移计划、特区转移计划(Special District Transfer)、公共设施促进容积率奖励计划等多元化的空间权制度工具,并针对特区内的不同区域制定了细化的容积率转移或奖励额度,使得区域内最大可建设容积率(maximum total FAR)可通过应用不同的空间权制度实现21.6、30.0 或无上限的建设标准[13](表1,图5)。从空间权的定义看,空间权即未使用发展权,其数值表达即为“未使用的建设容积(unused FAR)=规划最大可建设容积(maximum total FAR)-地块已建设容积(built FAR)”,因而包含着基础和最大容积率标准的容积率调控体系的确立,意味着空间权被更加明确地界定,更有助于空间经济价值的再分配。

表1 中央车站特区的容积率调控体系

注:2017 年规划法数据;关于特别许可型和认证型的解释请见本文2.3.2 节。

资料来源:参考文献[13]

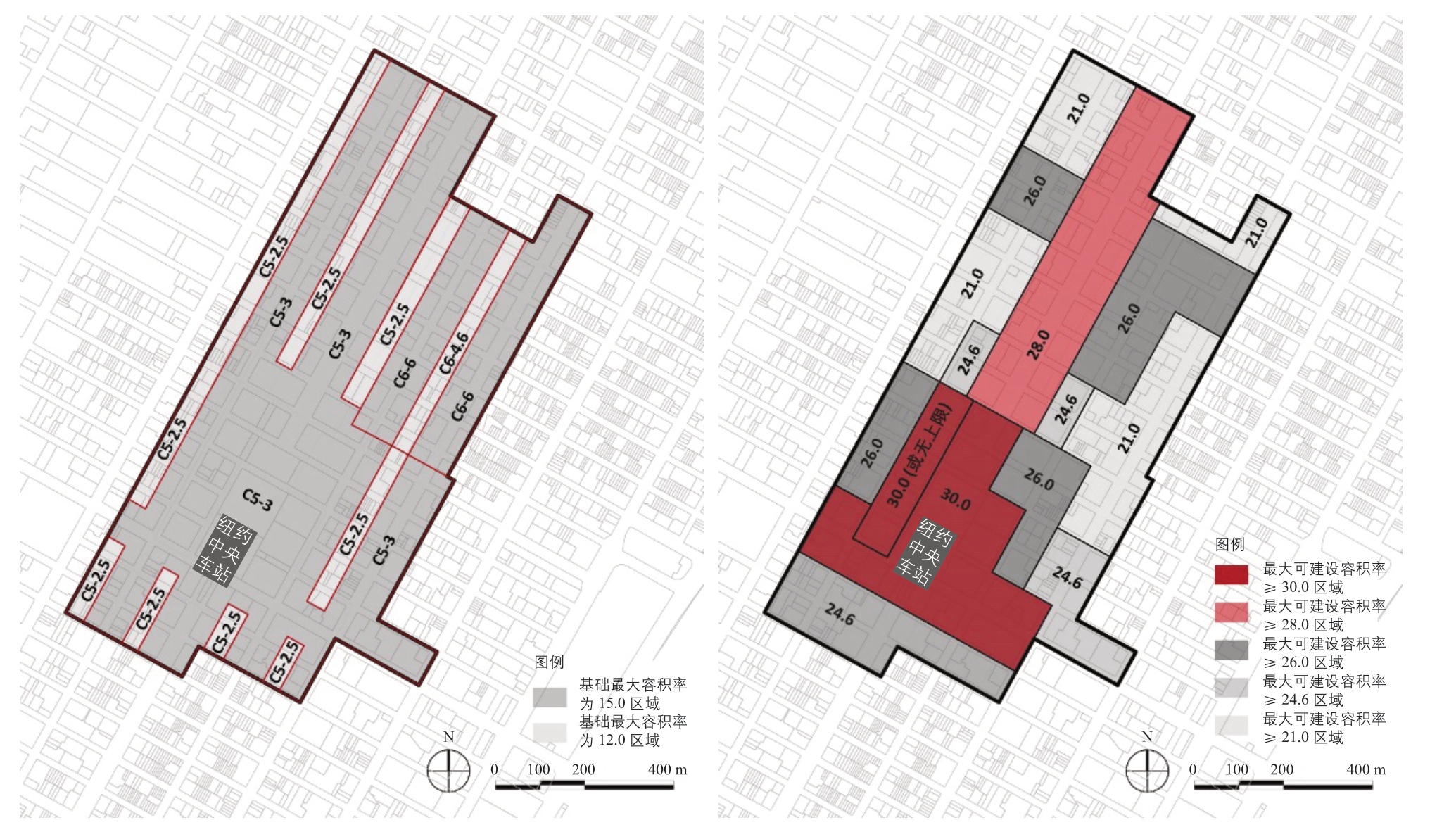

图5 中央车站特区基础最大容积率和可通过空间权制度工具实现的最大可建设容积率

资料来源:作者根据参考文献[13]绘制

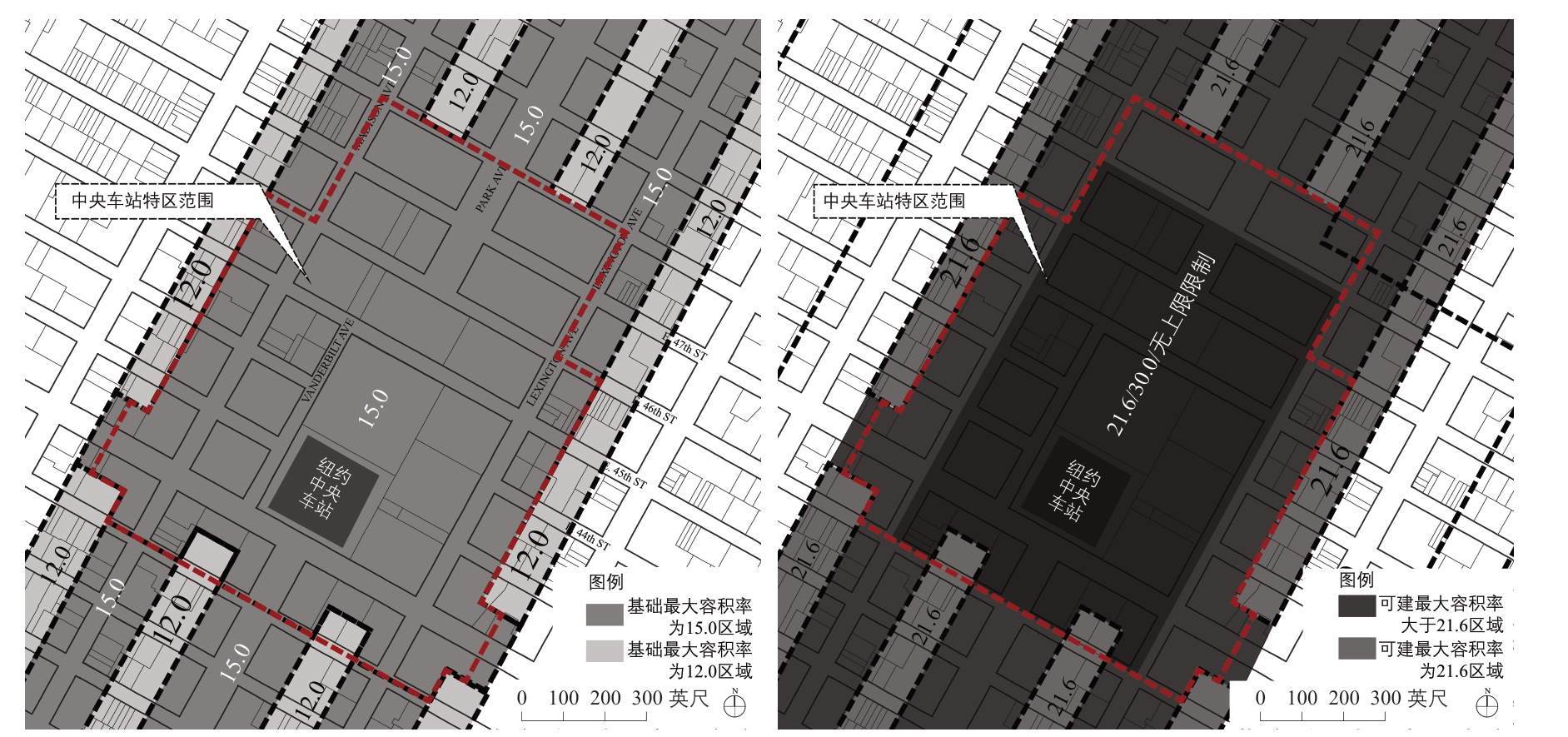

2.3.2 特区转移计划

为弥补地标转移计划中“相邻地块”条款的区位限制,进一步扩大容积率转移交易市场,更为充分地通过容积率转移的方法兑现中央车站地块的空间价值,特区转移计划被提出,将中央车站地标建筑的空间权接收地扩展到了整个特区范围,即特区内所有地块均可获得中央车站地块的空间权进而增加其建设容积率。特区转移计划又具体可分为认证型(certification)和特别许可型(special permit)两种。

认证型特区容积率转移计划适用于特区内的所有地块,规定在开发商承诺资助历史建筑后期运维的基础上,均可从中央车站地块或其他地标建筑地块接收1.0 的额外容积率。目前,有三个地块应用了认证型容积率转移,分别从中央车站地块转移了64 690 平方英尺(约合6 009 m2)、19 582 平方英尺(约合1 819 m2)、43 244 平方英尺(约合4 017 m2)的空间权至麦迪逊大道(Madison Avenue)300 号、360 号和340 号。

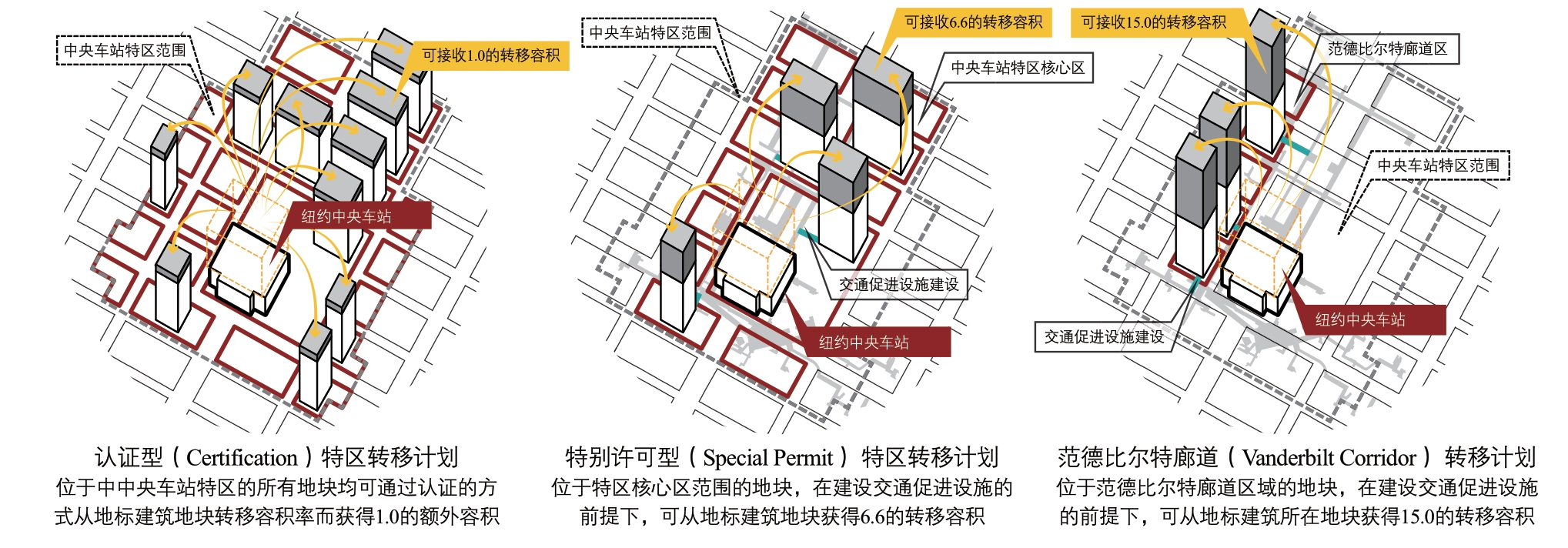

特别许可型特区容积率转移计划仅适用于中央车站核心区(Grand Central Subdistrict Core)范围内的地块——通过特别许可审批流程,在开发商承诺提供交通系统促进设施的前提下,核心区范围的地块可从地标建筑所在地块转移最高达6.6 的容积率指标,而在范德比尔特廊道(Vanderbilt Corridor)区域,开放商最多可获得15.0 的转移容积率(图6)。目前特别许可型特区容积率转移被应用过两次,分别是麦迪逊大道383 号从中央车站地块转移285 865.8 平方英尺(约合26 557.8 m2)的空间权,和范德比尔特1 号从鲍威尔银行大厦地标建筑地块转移104 968.5平方英尺(约合9 751.9 m2)的空间权(图7)。

图6 认证型和特别许可型特区转移计划的运作示意

图7 中央车站地区特区转移计划的应用项目分布

资料来源:作者基于谷歌地图绘制

2.3.3 交通促进奖励

中央车站及其周边区域地块通过空间权转移制度实现了城市更新过程中空间资源的再分配过程,通过产权的流转提高了土地资源配置的效率,也加快了区域的经济发展。空间权转移的发展结果是更高更密的城市开发建设,对于私人土地所有者无疑是财富积聚的过程,但高密的建设对街道采光、通风、交通流量等的负面影响导致了公众利益的损害。为了补偿公众利益的损失,中央车站地区提出了交通促进奖励(Transit Improvement Bonus)计划,即开发商可以通过建设交通基础设施而获得容积率奖励(FAR bonus),从政府角度,则是以空间经济价值换取基础设施的改造建设。中央车站特区的交通促进奖励具体可分为地铁站促进奖励(subway station improvements bonus)和中央车站地区公共设施促进奖励(Grand Central public realm improvement bonus)两类。

地铁站促进奖励(Floor Area Bonus for Subway Station Improvements)于1982 年在纽约中城区区划条例[14]中被提出,是一项城市级别的容积率奖励,其应用范围是整个曼哈顿商业区。该奖励计划规定,地块可以通过建设与地铁站台、站厅、广场或连接通道相关的交通设施,以特别许可的方式获得不超过地块基础最大容积率20%的容积率奖励。具体的奖励额度以“一案一议”(case by case)的方式,根据该项目对于地铁站设施的可达性、安全性、舒适性的提升程度而定。在中央车站特区,开发商可通过地铁促进奖励获得最高3.0 的容积率奖励。

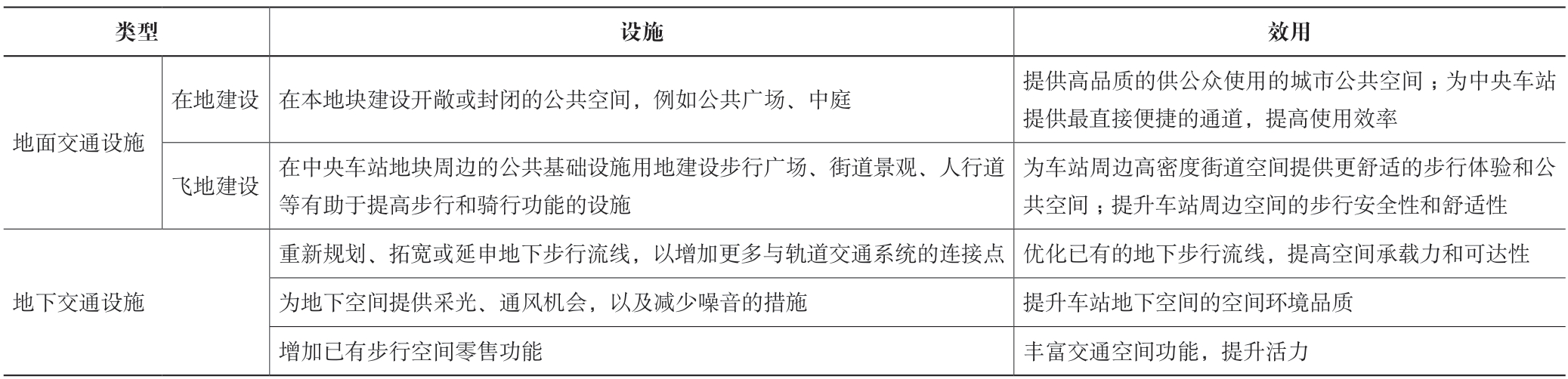

相比之下,于1992 年提出的中央车站地区公共设施促进奖励仅适用于中央车站特区,且不限于地铁相关的交通设施改善,而是以提高火车站域空间交通系统效率、品质和服务水平为目标。该奖励计划提出,在中央车站核心区范围内,开发商可以通过特别许可,以在地(on-site)或飞地(offsite)的方式(表2,图8)建设地面或地下交通服务设施,以此获得最高达15.0 的容积率奖励[15]。

表2 中央车站地区公共设施促进奖励计划中可建设的交通设施类型

资料来源:参考文献[15]

图8 交通促进型容积率奖励在中央车站地区运作机制示意

目前,中央车站特区仅有菲利普莫里斯大厦和范德比尔特1 号两个项目通过相关的交通促进奖励获得容积率奖励。其中,菲利普莫里斯大厦通过在建筑底层建设室内公共空间和通向GC 地铁站的电梯和步梯入口而获得62 000 平方英尺(约合5 760 m2)约合3.0 的容积率奖励;范德比尔特1 号通过在地下层拓展GC 地铁站的站厅,增加GC 地铁站与火车站之间的连通通道,设置地面层的室内公共空间,设置地面与站厅、站厅与站台之间的电梯连接设施等,经中央车站公共设施促进奖励计划获得了528 900 平方英尺(约合49 136 m2)约合12.3 的容积率奖励[16]。

此外,特区内很多项目虽然并没有通过交通促进奖励计划获得额外的容积率,但为了运用特别许可型特区容积率转移计划,也建设了很多与交通系统相关的公共设施,如麦迪逊大道383 号等。因而在多重空间权相关的激励机制作用下,形成了如今中央车站地区地面和地下发达的交通网络系统。

2.4 东中城区与层级累加型的空间权技术调控体系(2017 年)

2013 年,为通过更加系统化且明确的规划政策提高纽约中城区的经济竞争力,促进公共空间、交通设施和历史保护资源的建设更新,以及强调办公核心区的功能地位,纽约市提出重新规划东中城区[18],并于2017 年通过了再区划的方案。其中,通过扩大特区范围,再次扩大容积率转移市场;通过调整容积率上限,赋予了地块更多的可建设容量或可转移空间权,提高了地块的空间价值;通过层级化叠加型的空间权制度体系,提高了制度对于空间资源再分配和实施作用的效率;细化了空间权制度细则,政府以公共促进基金项目获取了更多的基础设施建设资金。

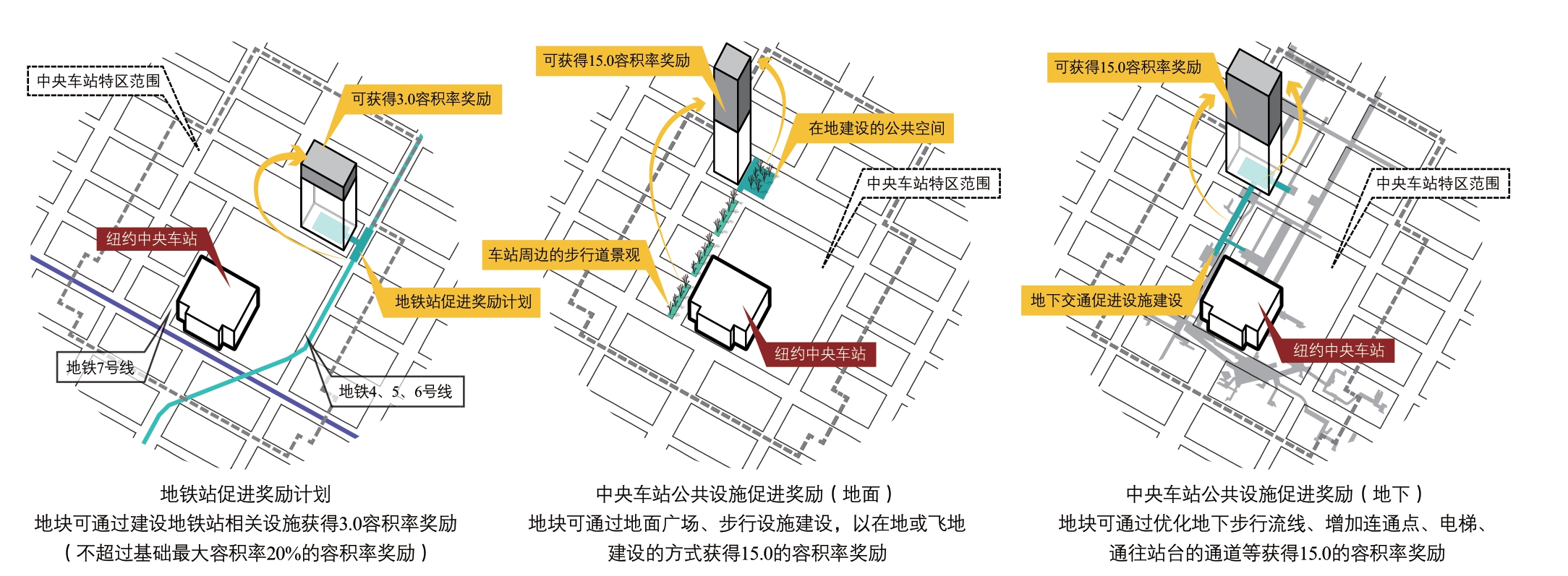

2.4.1 区划范围的重新划定,扩大了空间权转移市场

东中城区的再规划将中央车站及其周边更多的地块纳入其规划范围,原本的中央车站特区被取消,并根据功能需要和地区发展目标,被重新划定为三种类型的子地区:交通促进区(Transit Improvement Zone Subarea),即与地下火车站、地铁站和地下步行网络系统建设密切相关的区域,共划定了包括中央车站交通促进区在内的6 个区域;公园大道地区(Park Avenue Subarea),位于东中城区的核心轴线区域,也是重点发展办公产业的地区,包含了公园大道两侧的连续的沿街地块;以及南北部区域(Southern Subarea,Northern Subarea)——东中城区内相对较低密度开发区域,共有7 个子地区(图9)。

图9 东中城区区划范围的划定

资料来源:作者根据参考文献[13]绘制

区划范围的重新划定实际上扩大了地标建筑容积率转移计划中接收地的范围,即中央车站的空间权可以转移至整个中东城区内的任一地块,相比原来的中央车站特区增加了近2 倍的空间权接收地数量,为中央车站空间权的转移提供了更多的机会和可能性,也扩大了中央车站空间经济效益的辐射范围。同时,将交通设施建设相关的容积率奖励技术应用范围限定在6 个交通促进区范围内,结合轨道交通站点的设置区位,更加明确了交通促进奖励的应用区域此外,因为范德比尔特廊道区域紧邻中央车站地块,具有极高的空间经济价值,故将其独立出来单独设立容积率调控体系,通过应用空间权转移技术,该区域的5 个地块可实现无上限的容积率建设标准。

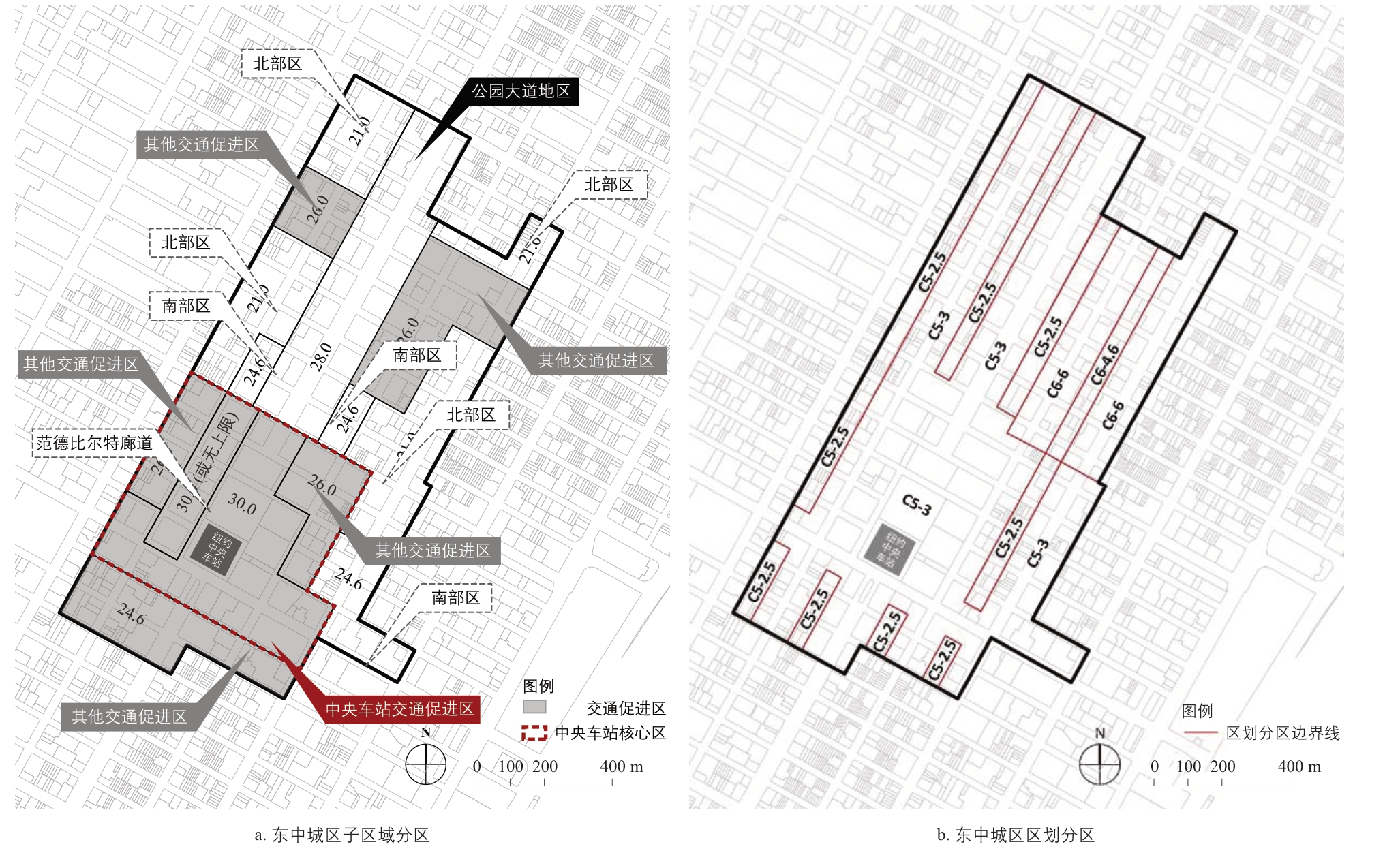

2.4.2 提高地块最大可建设容积率,提升地块的空间价值

相比原来的中城区特区规划和中央车站特区规划,2018年新设定的东中城区容积率调控体系中,基础最大容积率值不变,分别为12.0(C5-2.5 土地类型地块)和15.0(C5-3 土地类型地块),但通过一系列的空间权技术可实现的最大可建设容积指标都有所提高。例如中央车站核心区原最大可建设容积率为21.6,现提升至30.0;东中城区范围内,除中央车站核心区外的其他地块,原规划标准中的最大可建设容积率(分别为14.4 和18.0)根据新的子地块的划分提升到了21.0~28.0。政府通过大尺度的容积率标准的提升进一步创造土地增值收益,并通过市场交易推动土地增值收益的再分配,促进地区的更新和经济发展(图10,图11)。

图10 东中城区容积率调控体系

图11 东中城区基础最大容积率和最大可建设容积率解析

资料来源:作者根据参考文献[13]绘制

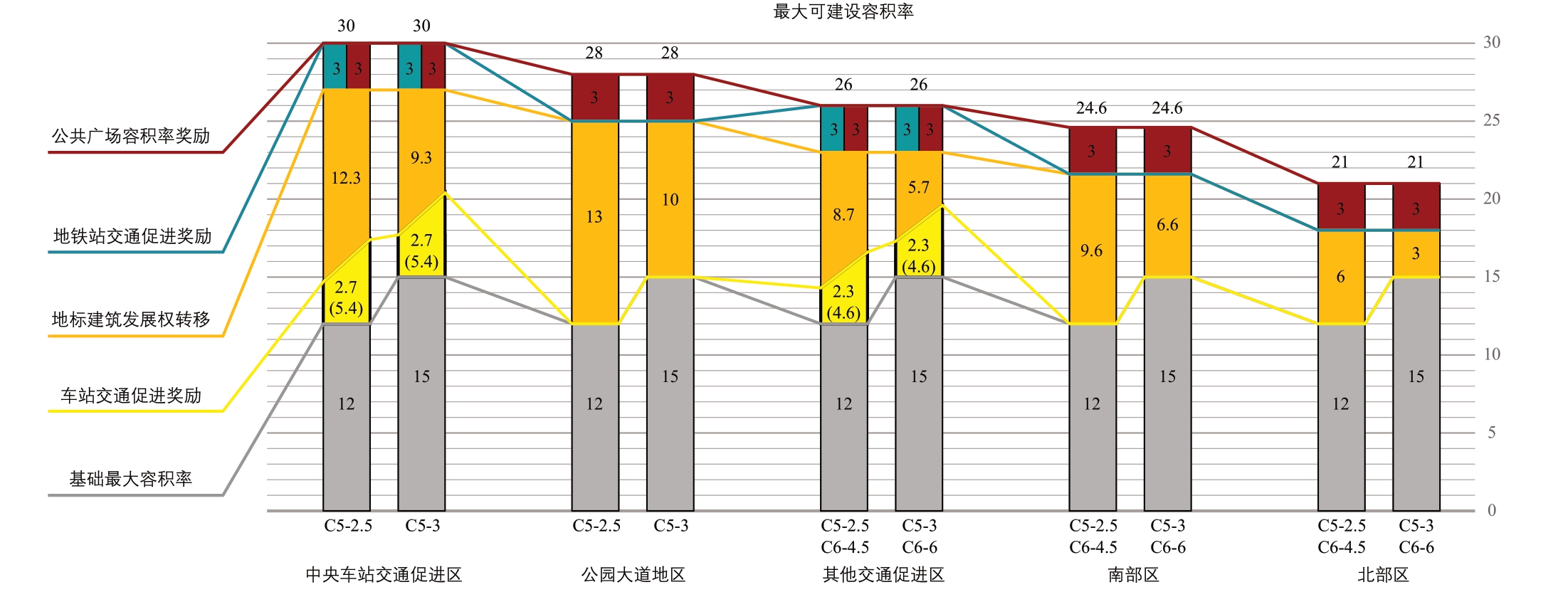

2.4.3 建立层级化叠加型的空间权制度体系,提高制度运作效率

新的东中城区调控体系中所应用的空间权技术类型与原中央车站特区的容积率调控体系大致相同,都包括了地标建筑的容积率转移,以及交通设施、公共空间相关的容积率奖励。不同的是,在原调控体系中,业主可以从众多空间权技术中任意选择一个或多个以实现最大可建设容积率的标准,例如仅通过地标建筑发展权转移或交通促进奖励计划,就可以获得15.0 的容积率增额,从而实现最高达30.0的最大可建设容积率;而新的容积率调控体系中建立了层级化叠加型的空间权制度体系(原调控体系已废除),以中央车站交通促进区为例,该区域内新建或扩建项目如欲应用地标建筑发展权转移技术购买空间权,则需首先完成第一层级的车站交通促进奖励,即通过建设与车站交通系统相关的公共设施而获得2.7 的容积率奖励后,才能进一步应用地标建筑容积率转移技术获得第二层级的9.3 的容积率增额。类似地,第三层级的公共广场容积率奖励或地铁站交通促进奖励的应用需建立在已经通过前两个层级的空间权技术实现了12.0(2.7+9.3)的容积率增额的基础之上(见图12 第二列数据)。也就是说,新建项目如果实现了30.0 的最大可建设容积率的建设标准,其一定是应用了该区域所有的空间权技术(图12)。层级化叠加型的空间权制度体系不仅提高了空间权制度对于城市空间权资源配置的效率,使得同一制度体系可以作用于多种城市发展目标,而且进一步考虑了制度的公平性原则,将车站交通促进奖励设为基础层级的空间权技术,即开发商只有在首先完成特定社会福利设施建设的基础上,才能进一步通过历史建筑容积率转移计划购买额外的空间权以获得土地增值收益。

图12 东中城区层级化叠加型容积率调控体系示意

2.4.4 细化了空间权制度实施细则,增加了公共领域促进基金项目

新设立的东中城区的规划法规进一步细化了空间权相关制度的实施细则。例如交通促进奖励计划,在原规划法中只是列举了如公共广场、电梯、车站步行通道、道路拓宽等可以获得容积率奖励的项目,而新区划法规将交通促进奖励中开发商可建设的相关交通设施细化到了每一个具体的车站,提出了“交通设施优先建设列表”(Priority Improvement List)。例如针对列克星敦大道51-53 街车站(Lexington Avenue/53rd– 51st Street Station),更换已有电梯、增加或加宽车站站台与地下通道间的步梯、提供50 街上新的地面出入口等都可以获得容积率奖励。

此外,地标建筑发展权转移计划新设立了公共领域促进基金(Public Realm Improvement Fund),规定每一个应用地标转移计划的项目在获得建筑许可前都需要缴纳其所接收容积率市场总价的20%的资金归入公共领域促进基金,即政府可以在空间权转移的过程中收取交易费用。这一资金将被主要用于步行广场、共享街道、道路隔离带拓宽、道路改造等公共设施的更新。

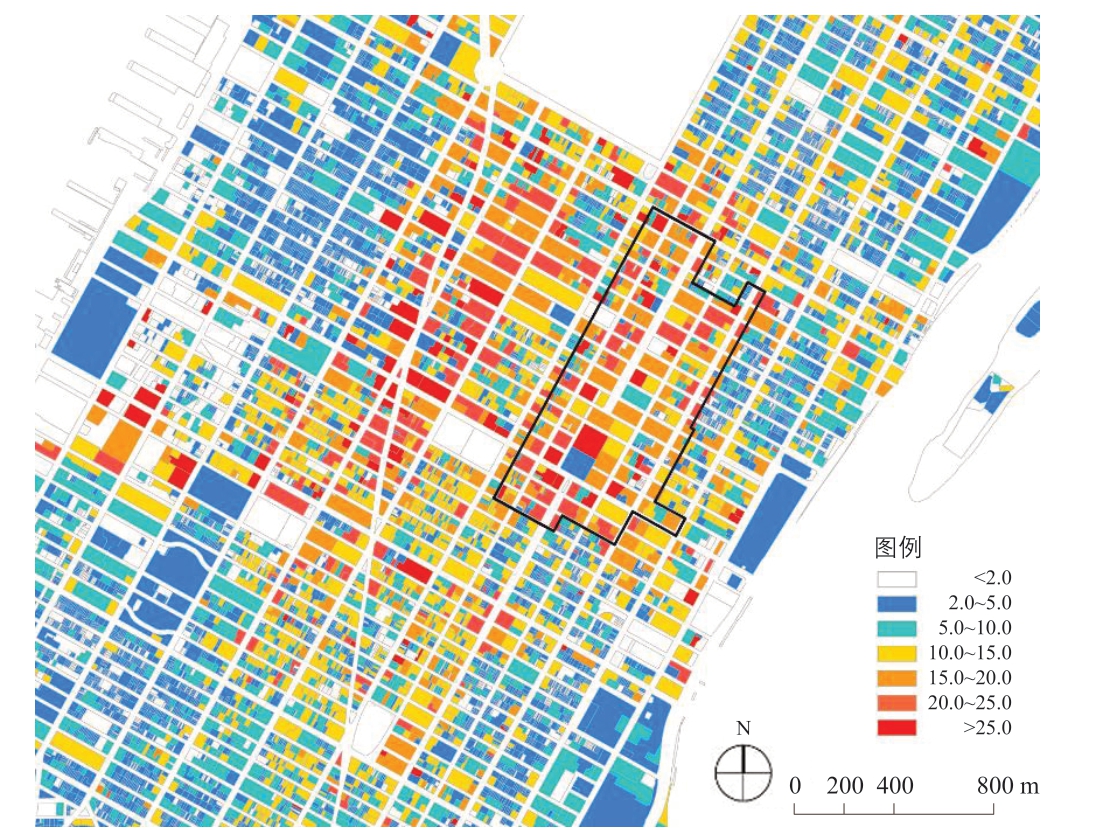

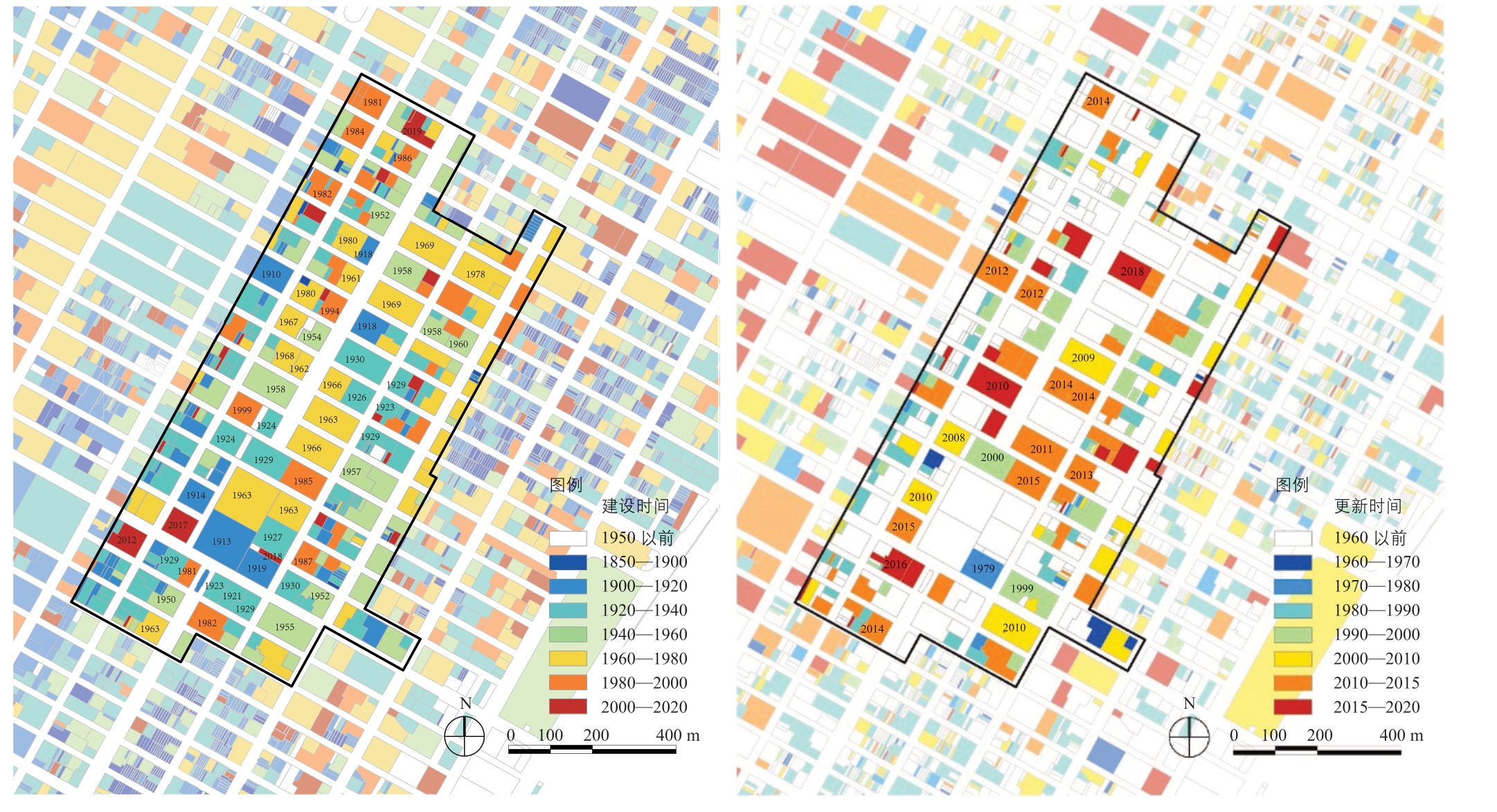

3 纽约中央车站地区发展现状

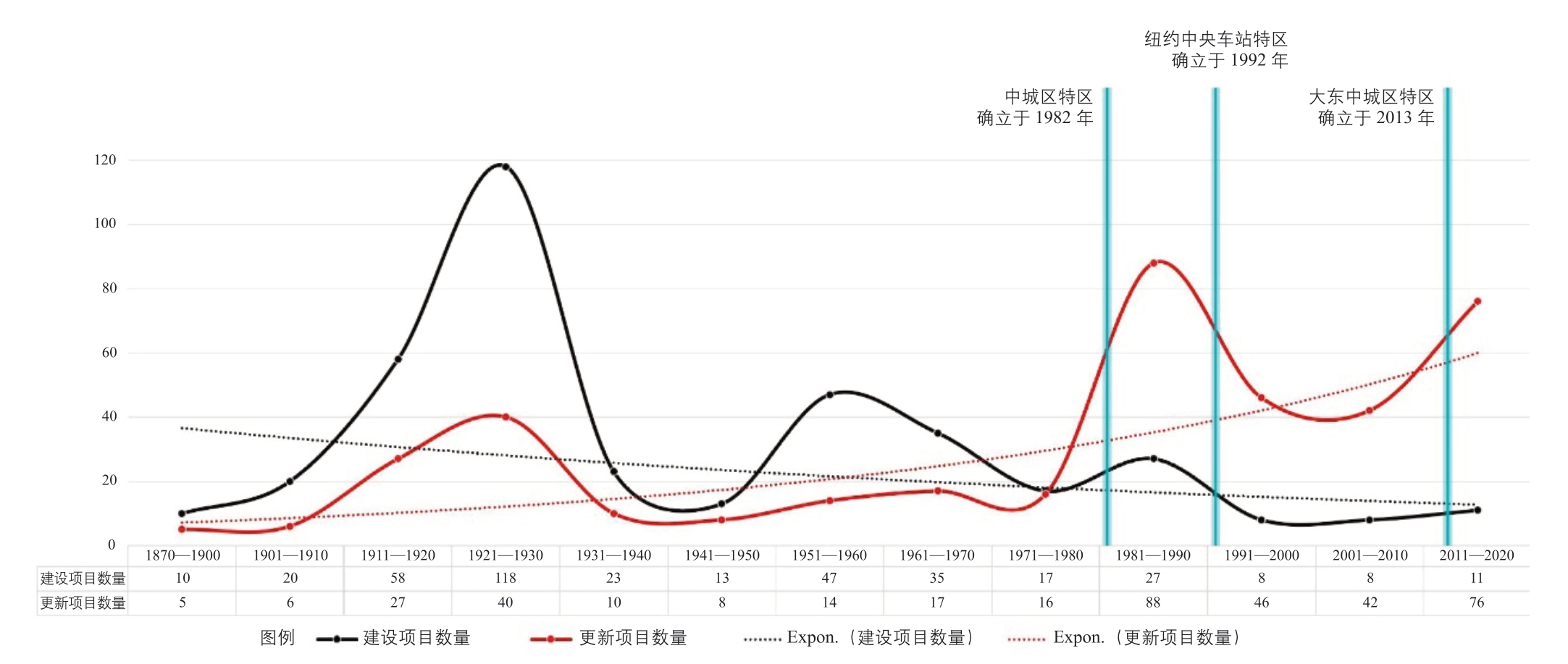

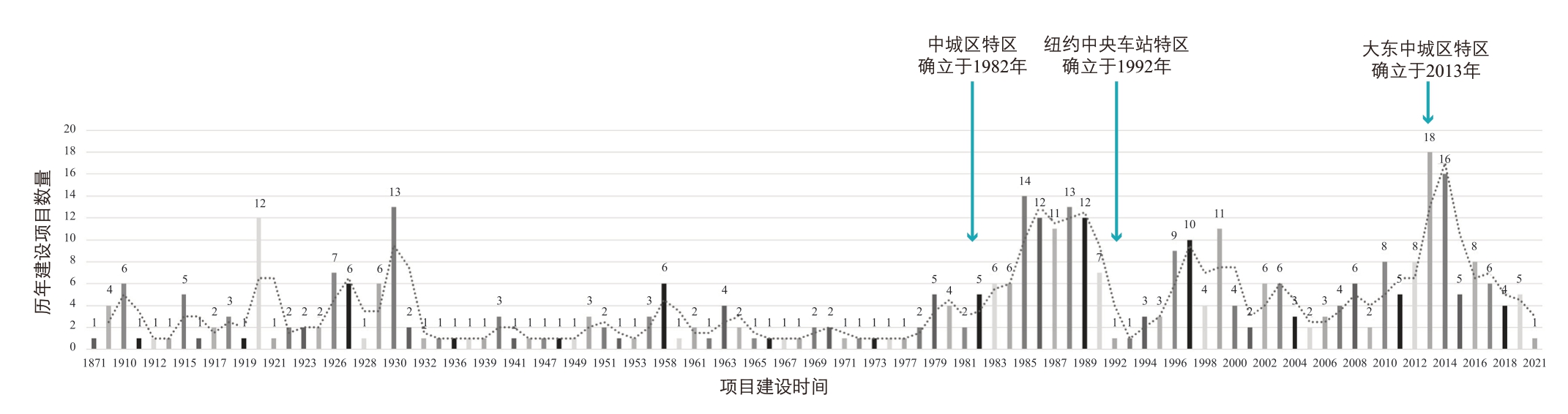

由曼哈顿地区的建成容积率分析可知,中央车站地区已经成为曼哈顿城市开发强度最高的地区之一,包含中央车站地区在内的东中城区的平均建设容积率达到15.54,已远超曼哈顿地区总体平均容积率3.59 的开发强度(图13)。此外,由东中城区各地块的建设和更新时间分析可知,该区域内56%的地块经历过重建或更新,平均建设和更新时间差约为60 年,即多数地块在建设60 年后经历了重建或更新改造(图14)。由每个年代建设和更新项目数量对比可知,东中城区地块主要建设时间集中在1920 年代—1930 年代,与1913年中央车站建成后车站地区的大规模上盖开发时间吻合,中城区的更新高潮出现在1980 年代和2010 年代—2020 年代,与1982 年中城特区的确立、1992 年中央车站特区的确立以及2013 年提出的东中城区的再区划相关(图15)。由历年建设量分析也可看到2013 年地区建设量有显著提高的趋势(图16)。无论是土地开发容积率数据、开发时间数据还是土地更新时间数据,都印证了空间权政策和容积率调控系统的应用对地区的高密度更新建设和空间经济发展的促进作用。

图13 中央车站地区建设容积率分析

资料来源:作者基于MapPLUTO-NYC 数据绘制

图14 中央车站地区各地块建设时间与更新时间分析

资料来源:作者基于MapPLUTO-NYC 数据绘制

图15 中央车站地区每个年代建设和更新项目数量分析

图16 中央车站地区历年项目建设量分析

4 纽约中央车站地区空间权制度的应用和演化对我国城市更新的启示

4.1 车站地区以站城协同和高密度发展充分释放其具有高可达性的空间经济价值

在我国,随着高铁的大规模应用,其快速便捷的特征正改变着人们的生活和工作通勤方式。据《2021 长三角城市跨城通勤年度报告》数据分析[19],上海与周边城市的跨城通勤规模已达到7.66 万,也就是说每天约有7 万余人通过搭乘高铁上下班,虽然目前占比还不高,但这种趋势将随着长三角一体化的深入而逐步显化。城市中心区的火车站趋向成为联接城际与城市的交通枢纽,远超单一地铁站的人流效应,需要从长远的发展考虑高可达性和高客流量的特征,为未来预设释放其周边土地和空间经济价值的机制和策略。

纽约中央车站地区的发展为我们展示了其中的一种可能性。由于纽约车站位于城市核心区,其从1920 年代建设之初便已决定将轨道系统置于地下以减小对城市环境的影响,同时利用轨道交通设施用地的空间权实现城市立体化的开发。此外,因为纽约铁路系统为私人运营,且铁路设施用地的空间权也是铁路公司所有,为最大化土地、空间开发利益,纽约中央车站地区最初的建设便已经定下了高密度发展的基调,如建于1930 年与车站一街之隔的克莱斯勒大厦高约320 m,至今仍是纽约排名在12 位的超高层建筑。在车站地区随后近百年的更新历程中,依旧在不断地通过调整区划的方法提高地区的开发强度,从最初划定地块最大可建设容积率为15.0,到应用空间权工具鼓励开发商建设超过15.0 的基础标准而实现21.6 的最大可建设容积率,到近几年修改区划条例将最大可建设容积增加到30.0,纽约中央车站地区的开发强度不断提高,以增加最大可建设容积率的方式不断扩容,增加空间的的经济价值,这也成就了2020 年刚落成的与车站地块紧邻的范德比尔特1 号超高层建筑的建设。

4.2 利用空间权技术实现城市更新过程中产权和空间价值的再分配

在存量更新的背景下,为提高城市核心区土地利用率,必定会走上土地二次开发以及向存量土地要增量的道路,其中也会面临复杂的产权关系问题。在纽约中央车站地区的更新过程中,便利用市场机制,通过空间权的清晰界定创造土地增值收益,并以容积率转移、奖励等技术实现了更新过程中的产权再分配过程。值得注意的是,虽然纽约中央车站地区的最大可建设容积率标准一直在提高,但其基础最大容积率一直没有变,也就是说开发商只能通过空间权的相关技术来实现高密度的发展,无论是通过容积率奖励增加其土地开发权额度,还是通过容积率转移将历史建筑地块的土地发展权转移到其他地块,空间价值的增量都是通过对城市公共设施建设的贡献换取的,也就是利用空间权的方法实现了产权的再分配,同时也保障了基础设施的建设以及更新过程中被限制开发地块的经济补偿,即在追求空间生产效率的同时,兼顾了社会公平性问题。

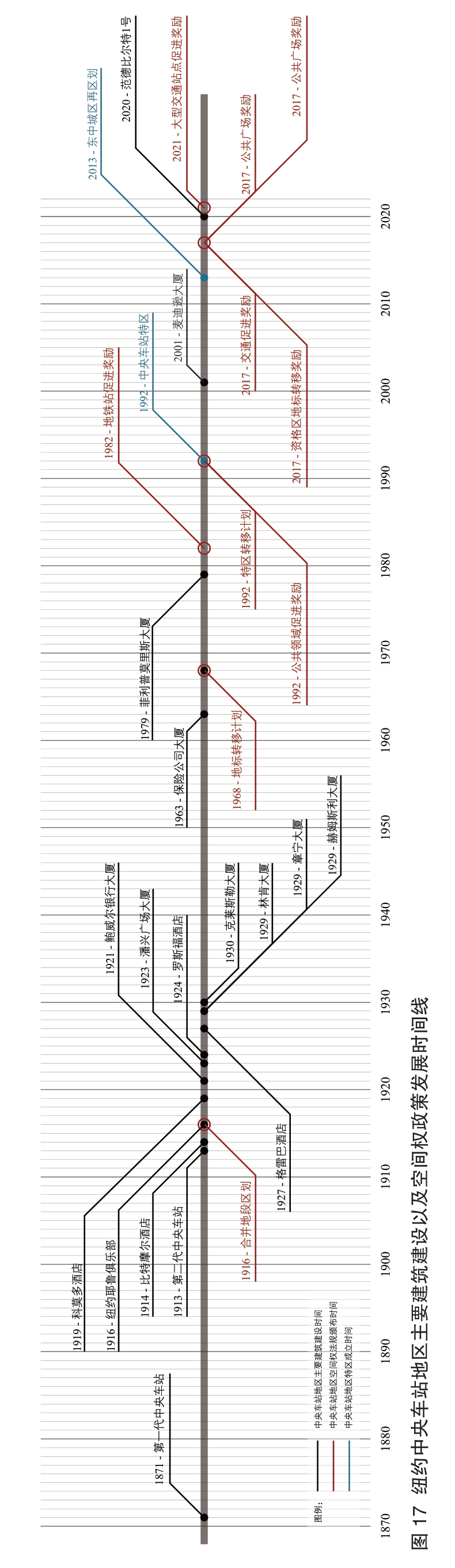

4.3 制度精细化变更的过程也是不断扩大空间经济效益、提高制度运作效率的过程

某种意义上,纽约的区划制度从其最初制定、精细化的修订变更以及再区划都是为经济目标而服务。从中央车站地区空间权相关制度的变迁中,可以看到公共政策为不断地适应市场和城市发展需求而改变,以此改善空间生产的效率,组织更为高效的经济发展过程(图17)。

1960 年代提出的针对全市区的地标转移计划,由于设定容积率接收地仅限于与地标建筑相邻的地块,一定程度上限制了容积率转移的市场,并不能有效促进中央车站整个地区的发展。因而在1992 年确立了中央车站特区,将地标建筑发展权转移的合法接收地扩展到了整个特区范围;在2013 年又通过再区划东中区的方式,进一步增加了的空间权接收地数量,扩大了中央车站地区空间价值的辐射范围。

此外,中央车站空间权制度体系的变迁历程,在追求空间经济最大化的同时也在不断强化发展中公众利益的建设,具体到车站地区则反映在交通体系基础设施的建设,而交通体系的可达性程度也决定了地区土地和空间价值。中央车站地自1982 年便开始应用交通设施建设相关的容积率奖励技术,从最开始的针对全市范围的地铁站交通促进奖励,到1992 年提出的中央车站地区公共领域促进奖励,到2017 年提出的针对东中城区的交通促进奖励,直至2021 年刚提出的大型交通站点促进奖励,相关的容积率奖励技术在不断细化其作用的区域、奖励的细则,从最初针对整个城市所有地块的奖励制度发展到只针对地铁站或车站所在地块的区域的奖励技术,被奖励的内容从大概念上的促进交通流线的设施建设细化到了针对每一个具体站点提出的可改进的交通设施功能,制度变得更加精准、明确且操作性更强。

同时,2017 年新东中区区划进一步提出了层级化叠加型的容积率调控体系,将区域各种发展目标根据重要性排序,例如交通促进设施是最重要的,因而所有的新建或扩建项目均需在完成交通奖励计划的基础上才能进一步应用其他空间权技术实现更高的容积率增额。层级化叠加型容积率调控体系将空间权制度应用体系简化,利用一个调控体系实现多种城市发展目标,提高了制度应用和实施的效率,也进一步强调了公众利益的重要性。

5 结语

经历了百年的建设和更新,纽约中央车站地区至今仍有大量的项目在新建、更新和改造,空间权制度在其中发挥着重要作用——通过容积率调控体系释放其空间价值,通过容积率转移技术支持历史建筑的保护,通过容积率奖励技术完善地区的交通系统可达性和环境品质,中央车站地区在不断“加密”成为纽约拥有最高土地价值以及最具活力的区域。纽约中央车站地区的发展和相关空间权制度的改革也反映了空间权制度应用的特殊性和时效性特征,即城市尺度统一的空间权制度不一定能够有效应对城市不同功能区的发展需求;当城市发展到一定阶段或程度时,曾经的空间权政策也不一定能助力当下的城市发展目标。因而,有了不断精细化修订的过程,以增加用地的空间价值。当然,空间权制度也有其自身的局限性,例如其中涉及的利益相关主体多,使得协商过程困难,审批流程复杂,项目审批费用昂贵且周期长,巨大的交易成本使得空间权制度难以实施;此外,空间权是基于市场调控的、促使开发商自发参与空间资源再配置的工具,因而其产出成果具有很多不确定性,对于政府无法把控实施的成果,无法预测有多少空间权被出让,多少开发商会购买,以及有多少历史建筑或自然、文化资产被真正地保护下来,一切都是未知,而这些不确定性也使参与者产生疑惑和顾虑,使得很多开发商不愿意参与其中[20]。

我国正处于存量更新以及大规模建设铁路交通系统的发展时期,车站周边的土地价值和空间价值会随着交通系统设施的完善、可达性的提高而提升,因此需要制定弹性化的发展机制,而土地价值和空间价值所折射的空间经济是制定相关发展制度的基础。在这一过程中,空间权成为调控空间资源再配置的利器。纽约中央车站地区结合空间权技术的发展模式和经验为我国的站城协同建设、城市核心区更新发展提供了有益的借鉴和参考,当然这其中也不可忽视中外城市在制度、产权、目标上的差异。

美国的产权体系为土地私有制,以区划法(zoning resolution)作为城市管控依据,而其区划法制定的核心价值即为经济利益,无论是出于公共利益的维护还是效率与公平的权衡,纽约的区划从某种意义上讲就是财政的区划[21]。基于这样的制度、产权和目标背景,私有产权可以自由地在市场上交易,政府无权干涉市场上土地买卖行为,因而可以理解为空间权制度其实是政府的一种“无奈之举”,以市场机制激发空间资产的优化配置,同时政府可与私人企业或个人成为平等并存的市场主体,共同参与到土地的交易中。

相比而言,我国的产权体系是土地公有制,城市发展以控制性详细规划作为依据,在兼顾经济性的同时要更多地考量城市空间品质的塑造,但这并不意味着在我国不能应用空间权技术实现城市发展中的空间资源再配置。在公有制的产权体系下,虽不能像土地私有制国家那样应用空间权制度进行直接的产权交易,但在我国近几年逐渐完善的土地使用权二级市场上可有积极的尝试。此外,我国已有部分城市在一些实践案例中将空间权运作的理念融入城市设计方案和控规的编制过程,例如通过设定历史、文化、自然资产周边地块的高密度开发指标,政府将获得的更多土地出让金来反哺公共利益的保护和建设,即政府扮演了部分市场的角色,以空间权的理念调控空间资源的配置,且实践的成果更具可控性。同时,如何在相关法规制定过程中更充分考虑土地经济价值和空间经济价值,并兼顾效率与公平等问题,需要未来更多的探索。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。page#development_rights.

[1] FUJITA M,KRUGMAN P R,VENABLES A.The spatial economy: cities,regions,and international trade[M].Cambridge: MIT Press,1999.

[2] Department of City Planning New York City.When a building’s actual built floor area is less than the maximum permitted floor area,the difference is referred to as ‘unused development rights’,or ‘air rights’[EB/OL].[2022-07-20].https://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/glossary.

[3] 翁超.空间权制度的运作及其对城市形态的影响研究[D].上海: 同济大学,2021.

[4] PENCE W D.Railway terminal air rights developments and the movement of local land values[J].The journal of land &public utility economics,1929(2): 150-168.

[5] WILLIAM D M.Grand Central: the world’s greatest railway terminal[M].California: Golden West Books,1977.

[6] FITCH J M,WAITE D S.Grand Central Terminal and Rockefeller Center:a historic-critical estimate of their significance[M].Albany,New York: The Division,1974.

[7] SCHLICHTING K C.Grand Central Terminal: railroads,architecture and engineering in New York[M].Baltimore: Johns Hopkins University Press,2001.

[8] Department of City Planning New York City.Grand Central Subdistrict[R/OL].(1991)[2022-07-20].https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/about/city-planning-history/grand_central_subdistrict.pdf.

[9] SHIPLER D K.Landmarks Panel Bars Office Tower over Grand Central;Landmarks Panel Bars Tower on Grand Central[N].The New York Times,1969-08-27.

[10] Department of City Planning New York City.Zoning Resolution.Section 74-79 Transfer of Development Rights from Landmark Sites[S].New York:Department of City Planning New York City,2018.

[11] Department of City Planning New York City.A survey of transferable development rights mechanisms in New York City[R].New York:Department of City Planning New York City,2015.

[12] NORMAN M.Air rights in New York City: TDR,zoning lot merger and the well-considered plan[J].Brook law review,1984,50: 867.

[13] Department of City Planning New York City.Zoning Resolution.Section 81-60 Special Regulations for the Grand Central Terminal[S].New York:Department of City Planning New York City,2017.

[14] Department of City Planning New York City.Zoning Resolution.Section 74-634 Subway Station Improvements in Downtown Brooklyn and in Commercial Districts of 10 FAR and above in Manhattan[S].New York:Department of City Planning New York City,2017.

[15] Department of City Planning New York City.Zoning Resolution.Section 81-64 Special Permit for Grand Central Public Realm Improvement Bonus[S].New York: Department of City Planning New York City,2017.

[16] Department of City Planning New York City.Zoning Resolution.History of NYC Transit Bonuses Department of City Planning 1982-2014[R].New York: Department of City Planning New York City,2017.

[17] Department of City Planning New York City.Grand Central Area proposal for a special sub-district[R/OL].(1989)[2020-07-20].https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/about/city-planning-history/grand_central_area.pdf.

[18] Department of City Planning New York City.Greater East Midtown[R/OL].(2022)[2022-07-20].https://www1.nyc.gov/site/planning/plans/greater-eastmidtown/greater-east-midtown.page.

[19] 钮心毅.2021 长三角城市跨城通勤年度报告[S].同济大学建筑与城市规划学院,智慧足迹数据科技有限公司,2021.

[20] BOFFARD B K.Transferable development rights in New York City[R].Law School Student Scholarship,2014.

[21] FISCHEL W A.The economics of zoning laws: a property rights approach to American land use controls[M].Baltimore: JHU Press,1987.