引言

2004 年以来,欧盟先后两次向东扩大其版图,由于新12 国与原15 国①欧盟原15 国包括:1993 年欧洲联盟成立之初的比利时、丹麦、德意志联邦共和国、希腊、西班牙、法兰西共和国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、大不列颠及北爱尔兰联合王国以及1995 年加入欧盟的芬兰、奥地利、瑞典。新12 国以中东欧国家为主,包括:2004 年加入的斯洛伐克、拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛、捷克、斯洛文尼亚、塞浦路斯、马耳他、匈牙利、波兰以及2007 年加入的罗马尼亚、保加利亚。在社会和经济发展上存在一定差距,为获得更高的收入和更好的生活,欧盟内部出现大规模人口流动现象,波兰、罗马尼亚、保加利亚等中东欧国家的公民流入德国、法国、荷兰等西欧国家。与传统移民群体不同,中东欧人口流动呈现出短期流动、工作导向、流动计划难以预测等特点,也在一定程度上为流入地国家的治理带来了新的问题和挑战,住房正是其中最迫切需要解决的问题之一。

我国流动人口与中东欧流动人口与有许多相似之处,包括:在流动模式上,呈现短暂性和往返性的特点;在流动目的上,以工作为核心导向,且劳动密集型、低收入的流动人口占绝大多数;在身份和福利上,流动人口的身份具有合法性,但是在社会福利和保障上无法与当地人享有同等待遇;在流动时间和目的地选择上,同样具有不可预测性等。推进流动人口在城市安居,提高流动人口的住房品质,也是我国流动人口治理的重要目标之一。

荷兰的住房一直以高社会福利、高居住品质闻名,在大量中东欧流动人口的冲击下,荷兰的治理方式和应对策略是本文探究的重点,希望能够为我国流动人口的住房治理提供一定的经验借鉴与启示。

1 荷兰中东欧流动人口及住房现状

1.1 荷兰中东欧流动人口的产生

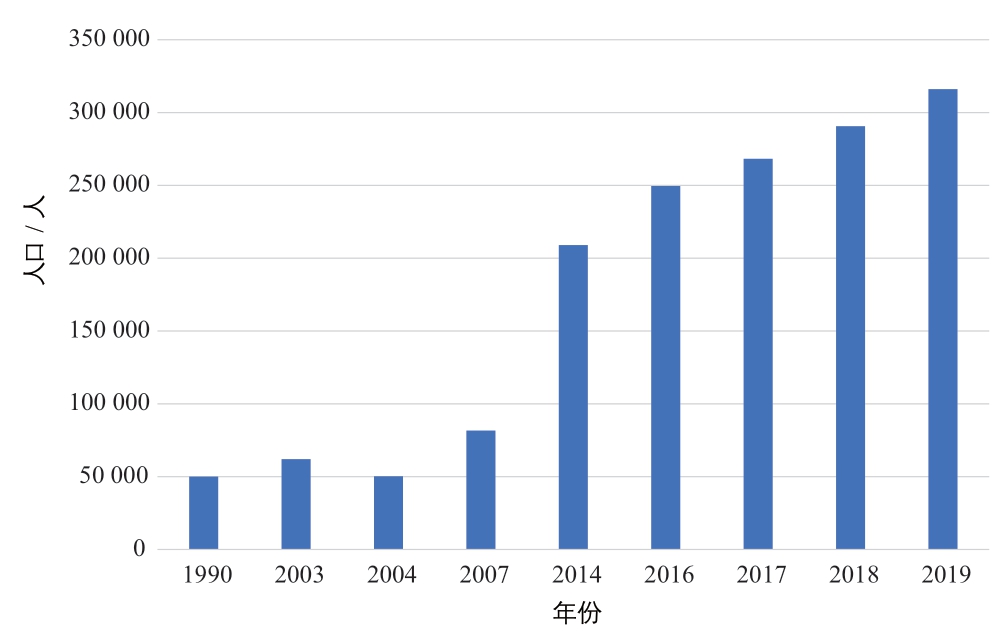

欧盟成员国之间人口的自由流动是欧洲联盟经济一体化的基石,《欧洲联盟条约》赋予其公民在各个成员国之间自由移居、工作和生活的合法权利。在欧洲统一大市场内部,“流动的欧洲人”被赋予了不同于其他国家移民的合法性和自由度,成为欧盟内部重要的劳动商品[1]。荷兰一直是欧盟国家中重要的流动目的地国之一。欧盟扩张初期,为防止大量中东欧流动人口的集中涌入,荷兰实施了“过渡条款”(transitory regime)政策,规定只有已经获得工作邀请(temporary work permits)的欧盟公民才能获准进入荷兰;2007 年以后,过渡条款逐步被取消[2],来自中东欧国家的流动人口数量在此期间快速增长。根据荷兰统计局的数据,至2019 年,荷兰来自中东欧国家登记在案的人口总数已增加至约30 万人,成为荷兰最重要的外来人口群体(图1)。

图1 荷兰中东欧流动人口数量

资料来源:作者根据https://cbs.nl/绘制

临时就业服务机构(temporary employment agencies)是荷兰中东欧流动人口的主要提供者,几乎一半的流动人口通过这些公司来到荷兰工作[3]。这类就业服务机构在中东欧国家设有办公室或办事处,以中介的形式为希望到荷兰工作的公民介绍工作并发放工作邀请。中介机构能够提供一揽子服务,包括安排住所和往返荷兰的交通等。这些服务能有效确保流动工人的工时、工资和基本生活保障,同时保障荷兰劳动力市场供应的稳定性。

1.2 荷兰中东欧流动人口的特点

荷兰学者通过对中东欧流动人口的问卷、访谈等调查,总结了中东欧流动人口的五个典型特征。(1)短期性和往复性:约50%的中东欧外来人口在荷兰生活的时间不超过3年,只有不足30%的人在荷居住10 年或更长时间,且流动人口呈现在流入地和流出地循环往返的特点。(2)将工作视为核心流动目的:中东欧流动人口在荷兰的就业率很高(约69.3%),大多数从事劳动密集型、日均工时长、工作期限短的工作,如农业和园艺、商业零售、物流运输等。(3)身份合法但从事非正规工作,这主要是因为存在大量不按法规进行登记的流动人口。(4)无法预测性:流动人口可以在任何时间选择去往欧盟内的任何国家和城市。(5)家庭责任感弱:流动人口趋向于单身化[4-6]。

与此同时,中东欧流动人口在流入地也面临着严峻的问题,主要包括以下四个方面:首先,中东欧流动工人经常在工作中遭遇不平等的待遇,如工资过低、能力被贬低、被恶意剥削等;其次,在住房市场中更容易被房东或邻居歧视,且面临过度拥挤、设施不完善等住房问题;第三,中东欧流动人口特别是来荷从事短期工作或季节性工作者的注册登记意识淡薄,只有约半数的中东欧流动人口在到达城市进行了正规的注册登记,导致此类流动者无法在荷兰开设银行账户,领取医疗保险、儿童补贴、租金补贴等福利;第四,尽管大多数中东欧流动人口对学习荷兰语以及融入荷兰社会的热情很高,但其荷兰雇主往往并不提供支持,担心流动人口一旦融入荷兰社会生活后会更难被管理[4,7-8]。

1.3 荷兰中东欧流动人口的住房现状

荷兰的住房市场由自有住房市场和租赁住房市场构成,其中租赁住房市场又可分为社会租赁住房和市场租赁住房。自有住房约占整个住房市场的60%,社会租赁住房约占29%,市场租赁住房约占11%①2019 年荷兰住房调查(WoON: Woon Onderzoek Nederland)数据。WoON 是由荷兰统计局、荷兰内政和王国关系部共同组织的每三年一次的全国性调查,旨在收集与住房相关的数据。。自2008 年金融危机以来,荷兰新建住房数量持续减少,加上移民等新住户不断增加,住房短缺成为荷兰住房市场的常态。

中东欧流动人口的住房需求以租赁住房为主。据其在荷兰停留的时间长短,其住房需求分为短期住房(1 年以内)、中期住房(1~3 年)和长期住房(3 年以上)三类[9]。短期住房主要为在荷兰短期工作的流动人口服务,也适合刚刚来此落脚的人,此类住户往往不愿意花费时间装修或购买家具,可以接受与其他住户共用厨房、卫生间等设施,以减少住房花销。中期住房适合计划在荷兰居住一定时间的流动人口,此类流动者往往对住所的私密性有更高需求,即至少需要一个独立的卧室、卫生间和厨房,其他功能可以在一定程度上与他人共用。长期住房的需求主要来自计划在荷兰永久居住或居住年限较长的流动者,其住房需求与荷兰本国居民的住房需求基本一致,因此部分人还会选择购买住房,而不仅限于租赁。根据荷兰灵活住房研究中心(Flexwonen Expertise Center)的调查,流动人口对短期、中期、长期住房的需求比例分别约为30%、40%、30%[9],这也与中东欧流动人口的平均留荷时长相符合。

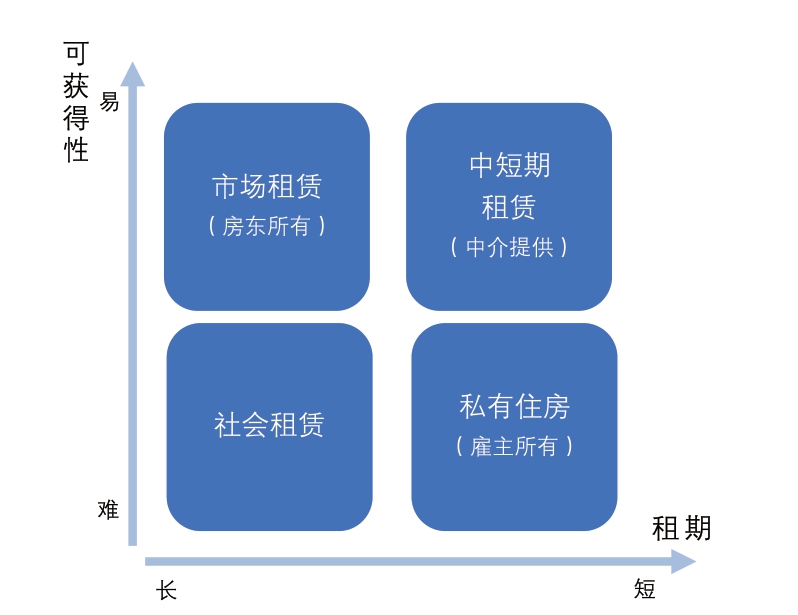

从住房来源的角度来看,中东欧流动人口可获得的住房类型主要有四种,即社会租赁住房、市场租赁住房、短租公寓①短租公寓一般由就业机构提供,作为流动人口的短期过渡性租赁住房,租期通常不超过1 年,且这类住房的权属不属于个人,而是为中介机构或其合作机构所有。和雇主提供的私有公寓(图2)。其中,社会租赁住房的申请难度最大,申请者需要与荷兰公民竞争,且由于社会租赁住房价格较低,此类住户的搬迁意愿低,这意味着申请等候时间很长,大都长达几年[10]。市场租赁住房比社会住房容易获得,但租金更贵,且数量有限,仍然需要排队等候名额;市场租赁住房也是最有可能出现歧视和过度拥挤现象的。短租公寓和雇主私有的公寓通常由就业服务机构、雇主分别提供,这类住所的可获得性较强,但流动者一旦更换工作就会失去住所,可持续性不高。

图2 中东欧流动人口的住房类型

总体来看,中东欧流动人口面临的首要问题是房源紧张。荷兰内政与王国关系部(Ministry of the Interior and Kingdom Relations)联合灵活住房研究中心、部分住房机构和临时就业服务机构对中东欧流动人口住房的调查数据显示,中东欧流动人口在荷兰的住房缺口总量已超过10 万套[9]。其次,流动人口住房的合规性差,最典型的现象是过度拥挤、设施配备不足、住所管理状况差等[3]。第三,社区融入性差,语言和生活习惯的差异使得流动人口较难融入当地社区,部分流动人口不按规则将垃圾分类、制造噪声、酗酒等不良习惯也对当地社区居民造成了困扰[7]。

2 荷兰中东欧流动人口的多层次治理

2.1 多层次治理理论

多层次治理(MLG: Multi-level Governance)的概念最初由加里·马克斯(Gary Marks)提出,旨在为1990 年代的欧盟一体化进程提供一种全新、折中的解释框架,在政府间主义(intergovernmentalism)与联邦主义(federalism)之间寻求平衡[11]。德胡赫和马克斯(Hooghe &Marks)将多层次治理定义为在不同地域等级上分散地进行决策制定的过程[12],同时将多层次治理模式划分为两个理想类型:Ⅰ类型具有联邦主义特征,由有限的管辖层级构成,各个成员无交叉关系,是一个有较明确结构的治理系统;Ⅱ类型以特定的任务、目标为导向,不限制管辖层级与主体的个数,各成员可以互相交叠,治理结构灵活多样[13]。

自多层次治理的概念提出以来,学者和政策制定者们在欧盟各机构及其成员国的政策制定和执行过程中对该框架进行了大量实践检验和讨论,并逐渐向全球扩散;此外,通过与其他理论、学科的互相借鉴和融合,对该理论进行了完善。总体而言,多层次治理理论普遍被定义为一个基于超国家、国家、地区、地方政府等不同等级的政府和公共部门、私人部门协同参与的,具有纵向和横向的持续作用和依存关系的政策制定系统[14]。皮亚托尼(Piattoni)总结了MLG 的三个特点:一是不同等级的地方当局积极参与政策制定过程;二是不同层级的社会行为主体参与政策制定过程、实施和监督过程;三是将机构和非机构主体同时参与这一特点纳入MLG 的治理框架中,并将超国家层面作为其治理框架的基本层面之一[15]。泽恩(Zürn)认为MLG 的最重要特点是构建了纵向和横向的并行体系,不仅强调不同级别政府的纵向互动,而且将各种经济和社会伙伴、各利益方与公权部门相联系,横向形成网络化的结构体系[16]。我国学者也对MLG理论在中国特色背景下的解释和实践能力进行了检验,并在环境治理、扶贫模式治理、区域科技创新治理、城市群治理等多个领域提出了实践方法与策略[13,17-18]。

2.2 中东欧流动人口的治理历程

欧盟成员国对其内部流动人口的管理具有典型的多层级特征,库里(Curry)通过对多个流动人口接收国家的研究发现,在政策制定和执行过程中,多层级的治理环境并不一定能够达成多层次治理的目标[19]。在实践中,纵向的多层级政府参与往往出现脱节、分离的现象,或者缺乏与非政府组织的协作,导致治理过程中出现解耦式治理、中央式治理、地方式治理、多层级式治理①区别于多层次治理模式,多层级式治理模式指在治理过程中出现不同层级政府的纵向参与模式,但因缺乏横向治理主体的参与,被认为是不完整的过程治理模式。等其他模式。

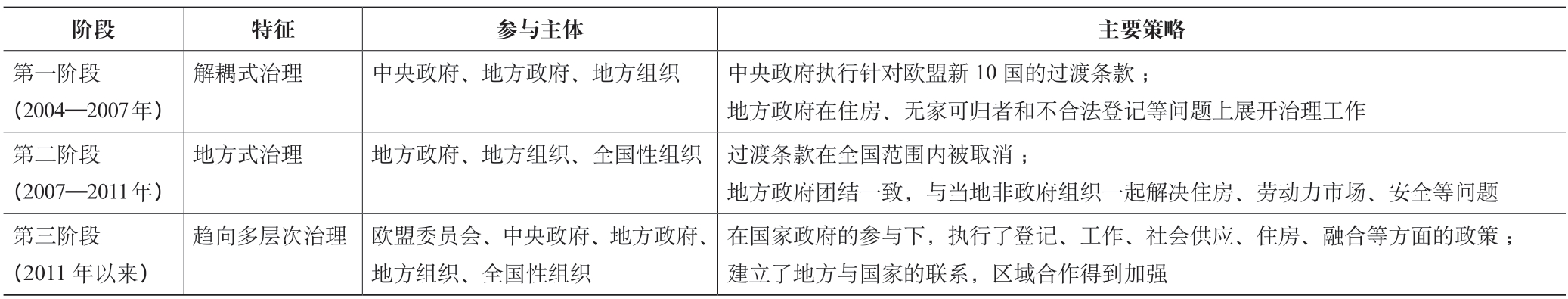

荷兰对于中东欧流动人口的治理主体主要包括欧盟委员会、人口流出国、荷兰中央政府、荷兰地方政府以及各类非政府组织等;主要治理领域包括住房市场、劳动力市场和流动人口的合法登记。自2004 年欧盟扩展导致的中东欧流动人口问题凸显以来,荷兰各层级政府的治理路径大致可划分为三个阶段,表1 概括了不同阶段流动人口治理的特征、参与主体和主要策略。

表1 荷兰对中东欧流动人口的治理阶段及策略

资料来源:作者根据参考文献[19-21]绘制

阶段一的治理特征为解耦,这一时期中东欧流动人口在荷的数量快速增长,海牙、鹿特丹等吸引中东欧流动人口较多的城市中,开始出现住房过度拥挤、人口不合法登记等问题。在对相关问题的治理过程中,地方政府横向协同当地的就业机构、住房协会、社工机构等,共同制定并实施了治理方案。纵向的协同关系在此期间处于空白,荷兰中央政府致力于针对“过度条款”展开的内部以及与欧盟委员会的讨论,并未参与地方治理的进程。

阶段二为地方式治理模式,这一阶段的治理以地方政府为主导,在垂直维度上,呈现由下而上的渐进发展,在水平维度上,呈现多元与协同的特点。一方面,海牙、鹿特丹等地方政府彼此形成了联盟合作的关系,在解决地方问题的同时不断向中央政府机构提议以期影响其相关决策,重视中东欧流动人口的相关治理工作;另一方面,地方政府进一步加强与地方性、全国性的非政府组织的协同,打击不良中介公司,解决过度拥挤的住所、无家可归的流浪人口等问题。

阶段三呈现趋向多层次治理②由于纵向的治理结构已经基本完整,但在横向的协同治理上,非政治主体并没有完整参与不同政府层级的治理过程,因此并未完整实现多层次治理的理想化模型。但随着时间推移,横向治理的参与度在不断提高,因此通过“趋向”一词表达这个渐进生长的过程。的特征,主要体现在纵向上增加了中央政府的参与,超国家尺度上增加了与其他国家的合作,以及欧盟委员会的协同参与。例如:在中央政府层面上,荷兰社会事务与就业部(Ministry of Social Affairs and Employment)成立下属“欧盟流动就业者治理专项小组”(Taskforce on EU labor migrants),成员由各个地方政府代表和相关利益主体代表组成,共同探讨、商议相关负面问题的解决措施,并负责协调政府与非政府组织之间的沟通和合作;住房、社区与融合部(Ministry of Housing,Neighbourhoods and Integration)发起“流动工人住房宣言”(National Declaration Housing Labor Migrants),号召住房协会和雇主为流动就业者新建住房;社会事务与就业部联合雇主组织、工会组织共同打击恶意的临时就业机构;内政与王国关系部制定新的“非居民登记”(Register Non Inhabitants)法规,对所有短期来荷的欧盟内部流动人员提出依法登记的要求。在超国家层面上,荷兰与其他国家就有关中东欧流动人口的问题积极展开合作,获得了欧盟委员会对相关问题的重视。具体的协作内容包括:社会事务与就业部组织了与两大人口流出国罗马尼亚和保加利亚的首脑会议,共同讨论打击欺诈、恶意雇佣以及向流动工人租赁破旧住房等问题;荷兰移民部与德国、奥地利合作,向欧盟委员会提出关于保障中东欧流动工人权益并打击欺诈雇佣等行为的提案。欧盟委员会则发布关于流动人口的行动计划,承诺为地方政府提供更积极的帮助。

2.3 中东欧流动人口的住房治理

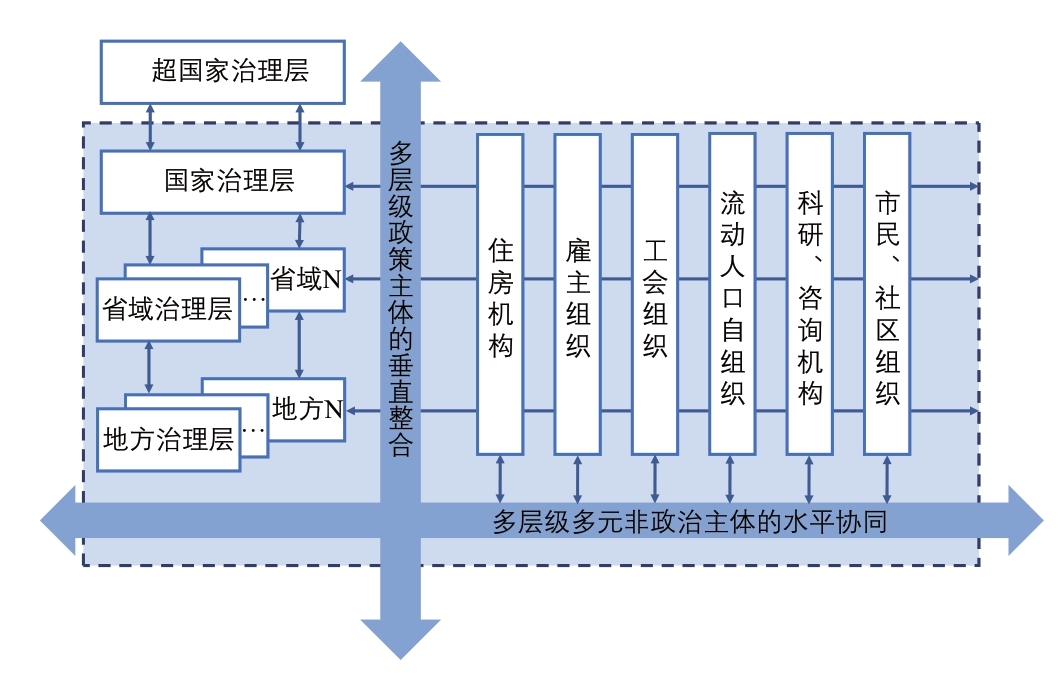

在对中东欧流动人口住房问题的治理中,荷兰基本形成了“中央—省级—地方+非政府组织”的多层次治理模式(图3)。纵向的核心参与主体为国家政府、省级政府和地方政府的相关部门,超国家的协同治理在目前的治理体系中是缺失且不必要的。由于荷兰国土面积小且流动人口的就业具有很高的灵活性和不确定性,其住所与工作地点往往并不在同一个城市,这就需要从区域层面来应对流动工人的住房治理,因此在治理框架中加入了省级政府主体。横向的参与主体包括全国性的临时就业服务机构总工会(ABU: Algemene Bond Uizendondernemingen/general union of temporary employment agencies)、荷兰调解与就业服务机构协会(NBBU: Nederlandse Bond van Bemiddelingsen Uitzendondernemingen/ Dutch association of mediation and employment agencies)等雇主组织或工会组织、不同地域层级的住房机构、流动人口自组织、相关科研和咨询机构、市民和社区组织等。这些机构、组织在相关决策的制定、实施、监督过程中协同合作,实现了纵横网络交错的趋向多层次治理的框架结构。

图3 住房系统治理模型

在具体的实践操作过程中,中央政府颁布相关法律法规,防止住房歧视和剥削,并为流动工人创造更多的住房机会。省级政府部门保障区域范围内各市级政府和非政府组织的协同一致,制定区域空间规划,抑制区域住房市场的“水床效应”①水床效应指在一个系统内部,某一部分的减少或增加会导致另一部分相应增加或减少,从而维持系统总量保持不变的现象。,防止市级政府之间的互相推诿等。地方政府则更直接地参与流动工人的治理,包括:制定城市住房发展目标和计划,协助地方住房协会或雇主建设流动工人住房,与ABU、NBBU 等雇主组织合作保证流动工人的最低住房条件得到满足,处理好中东欧流动工人与当地社区原住居民的关系等。

3 多层次治理框架下荷兰中东欧流动人口的住房措施

在多层次治理的框架下,荷兰各级政府机构与其他利益相关主体协同合作,主要采取了以下策略和措施:在纵向的政府维度上,明确相关治理措施的合法性;在横向维度上,发挥非政府组织的主观能动性,通过执行雇佣双方商定的行业标准、住房最低标准等方式,提高流动人口的住房待遇;在具体的操作实践过程中,采取政府与非政府组织共同协作的方式,一般由政府部门牵头,各组织承担不同的角色和分工,共同新建、改建住房,促进社区融合。

3.1 政府修订相关法律法规

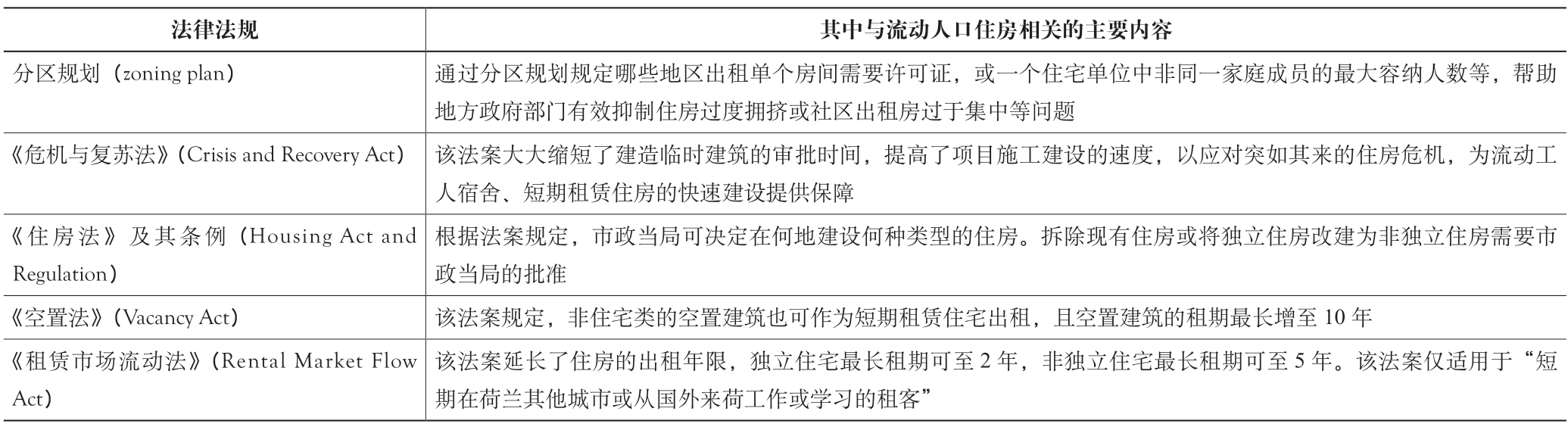

为了更有序、有效地解决在荷中东欧流动人口的住房问题,荷兰地方、区域和中央政府对部分法律法规进行了重新修订,核心内容主要包括:支持新建流动人口住房,打击不合法合规的出租房,以及支持中东欧流动人口的中长期租赁等(表2)。

表2 荷兰与流动人口住房相关的法律法规

资料来源:作者根据https://wetten.overheid.nl/绘制

3.2 雇主组织建立最低住房标准

为了更好地应对流动工人在住房市场可能遭遇的问题,荷兰的各雇主组织,如ABU、NBBU、荷兰农业和园艺业组织(LTO: Land-en Tuinbouw Organisatie/ organization of agriculture and horticulture)等,陆续推出了一系列针对流动工人住房的品质标准,包括“灵活住房基本标准认证”[22](SNF: Stichting Normering Flexwonen/ Fundamental Standards of Flex-housing quality mark)、“农业灵活住房品质认证”(AKF:Agrarisch Keurmerk Flexwonen/ Agricultural Flex-housing quality mark)、由SKW Certificatie①SKW Certificatie 是一家得到荷兰认证委员会认可的专业认证机构,主要从事建筑品质与安全的相关认证。认证的合格的单独出租房间等。其中,由SNF 基金会评定的SNF 品质认证是现阶段覆盖面最为广泛的。

SNF 标准的内容涵盖居住空间和隐私、卫浴和安全、厨房及设施、服务和信息、消防安全、企业资质等方面。首先,该标准界定了可以作为灵活住房的住所类型,包括普通家庭住宅、旅馆、公寓房间、临时小屋等。其次,对居住空间的大小设定了标准,要求向每位房客配给不小于10 m2 的封闭式独立居住空间,且应至少包括:3.5 m2 的睡眠区域、不小于0.8 m×1.2 m 的床、容积不小于0.36 m3 的储物柜和一把椅子。在卫浴和安全标准中,规定每8 人至少配置一个单独的卫生间与淋浴间,且需保证卫浴空间的用电安全、通风良好、无霉菌,并确保至少每两年对供暖、燃气和热水器等设施进行一次检查。在厨房和设施标准中,要求为每位住客至少提供30 升的冰箱使用空间,至少每2 人配置一个烹饪炉孔,并建议配置微波炉或烤箱。在服务和信息标准中,要求在住所的显眼位置张贴信息表,内容包括公告住所的住宿管理规定以及紧急联系人、当地警察、消防、急救等联系方式,以英语或房客的母语起草。消防安全标准规定了灭火器、消防毯、烟雾探测器、一氧化碳探测器等设施的配置要求,并强调若出现重大安全隐患,SNF 基金会有权利向主管政府部门报告相关情况。

SNF 品质认证的标准也被收录在临时就业机构的集体劳动协议(CLA: Collective Labor Agreement for Temporary Agency)②临时就业机构集体劳动协议(Collective labor agreement for temporary agency)是由行业雇主组织与工会经谈判共同商定的一揽子集体协议,内容涵盖一般规定、工资、工作时间、补贴和报销费用、救济金、法律责任等,对签署双方具有法律效力。其中第36 条(2022 年1 月版),特别规定了非荷兰永久居民的临时就业者的特殊权益,主要涉及住宿、交通和医疗等方面。[23-24]中,对所有临时就业服务机构具有强制效力,以确保就业服务机构提供的房源都是可靠的。SNF 品质认证的住所在全荷已达8 万处,这些住所都为短期、中期租赁住房,SNF 基金会每年会对其认证的住房进行年检,并将所有达到标准的公司和住房名单公布在其网站上。

AKF 品质认证主要由农业和园艺业雇主组织LTO 发起,这类公司一般不通过就业服务机构招聘流动工人,而是公司直接聘用。因此,他们通过AKF 品质认证督促本行业的公司承担起为雇员提供良好住宿设施的责任。与SNF类似,通过认证的公司也会被公示在网站上,并定期复核。图4 和图5 分别为由临时就业机构Otto Work Force 和农业公司Agrostar 投资,按照SNF、AKF 标准建造的员工公寓,不但配备必要设施,还提供健身房、娱乐室等公共活动空间。

图4 由Otto Work Force 按照SNF 标准建造的瓦尔维克劳工旅馆

资料来源:https://www.normeringflexwonen.nl/

图5 由Agrostar 按照AKF 标准建造的Agrostar 田间公寓

资料来源:https://www.flexwonen.nl/

单独出租房间的认证标准包括消防安全、公正的租金、设施维护、卫生安全、财产保险、达到人均居住和生活空间的标准等。通过SKW 认证的出租房间将能够得到政府和保险公司的一定优惠补助。SKW 每两年对这些房屋和单独出租房间进行一次复检,确保这些房间的品质。

3.3 为流动工人量身定制住房

中短期租赁住房约占中东欧流动人口住房需求的70%,因此,荷兰政府将增加中短期租赁住房供给作为解决流动人口住房短缺的重点,主要措施包括增加中短期住房用地供给,如批准在公园用地、工业用地上建设灵活住房,以及将空置建筑、待拆除建筑改造为短期住房等。这种中短期的灵活租赁住房具有造价低、工期短、易拆除的特点,可以在短时间内解决流动人口的住房问题,并保障租赁价格的稳定。

位于符拉尔丁根(Vlaardingen)的法肯霍夫护理中心(Nursing Institution Valkenhof Hoog)临时改造项目是一个将待拆除建筑改造为临时性住房的案例,在该项目的策划、实施过程中,地方政府和当地住房机构、临时就业机构等各方达成了很好的协同合作关系。符拉尔丁根市位于鹿特丹以西11 km 处,拥有荷兰第三大港口,是荷兰的渔业中心,也是中东欧流动人口较多的一座城市。2010 年,由于当地老年人口数量减少,曾经护理老年人的法肯霍夫护理中心被迫停业并在未来拆除。依托《空置法》,当地政府与住房机构(Waterweg Wonen)决定将该建筑改造为临时性住宅供流动工人使用。其中,“水岸生活”机构负责建筑改造施工;两家临时就业机构施迪普特(Stipt)和塔迪欧(Tradiro)负责装修和布置房间,并出租给流动工人;当地政府负责与当地居民沟通,防止歧视和排斥的发生。改造完成后,护理中心成为一个包含130 个房间的临时公寓,每间房间可容纳两人,且设有单独的卫生间、开放厨房,并配备家具(图6)。由于改造成本低、投资小,房间的租金价格十分合理,2013 年开始正式投入使用后,很快就被抢租一空,有效缓解了当地流动人口住房的不足。这栋建筑最终在2018 年被拆除。

图6 法肯霍夫护理中心临时改造项目

资料来源:https://flexwonen.nl/

荷兰有大量用作露营、野营的休闲公园,为解决流动人口的住房问题,政府和公园所有方会划出一部分用地建设临时性住房,科尔通(Kolthoorn)公园小屋就是这类公园临时住房的案例之一(图7)。公园的所有方和当地政府、住房机构、临时就业机构等合作完成了该项目,由皮滕(Putten)市政府划定小屋的建设范围,住房机构EE Accommodations负责建造与管理,当地的临时就业机构负责出租和维护。公园内共组建了34 幢临时小屋,每幢小屋可容纳4 人居住,小屋内有单独的卫生间、开放厨房,并配备家具,自2016年投入使用,用地使用期限为10 年。

图7 科尔通公园小屋

资料来源:https://flexwonen.nl/

3.4 加强流动人口的社区融合

中东欧流动人口在居住社区的融入度差是现状住房环境的主要问题。为改善社群的邻里关系,减少争执、歧视和不平等,地方政府和当地非政府组织主要采取了以下措施。

首先,地方政府通过分区规划,确定社区容纳的中东欧流动人口数量,防止流动人口在社区内的过度集中。其次,加强有效沟通,建立互信,并明确相关部门的职责。具体的策略包括:在早期的分区规划阶段吸引当地居民参与,听取居民的意见和建议,共同构建宜居和有序的社区;为流动人口制定“妨害清单”,列出社区要求遵守的规则,比如固定停车位置、降低噪声污染、按规定进行垃圾分类等;鼓励流动人口与社区居民在正式和非正式场合进行接触,例如举办社区开放日和教堂活动等。第三,鼓励流动人口参加语言培训,学习荷兰语,以便更好地沟通和融入社区生活。内政与王国关系部发布了一套网上荷兰语自学计划,为波兰、罗马尼亚、保加利亚的流动者提供免费学习荷兰语和了解荷兰社会的平台。第四,支持流动人口自组织的发展,如在荷波兰咨询平台(PLON: Polish Consultation Platform in the Netherlands)、移和达(Migrada)等组织为流动者提供各种信息支持、交流平台和答疑解惑,以帮助其更好地融入当地生活。

位于埃因霍温的根德霍夫护理中心(Genderhof in Eindhoven)改造项目是一个高社区融合度的更新改造案例(图8)。根德霍夫护理中心自1990 年代以来空置率持续增长,为了改善其亏损情况,产权所有者“生活公司”(Wooninc)将其中的空置房间进行简单改造后出租给有短期住房需求的人,包括流动人口、毕业生、离异人士等。最初住户们在相处过程中偶尔会出现不愉快,但经过一段时间的社区建设后,这里的邻里氛围变得十分和谐,老年人、年轻人、流动人口之间互相帮助,各类人群都很好地融入了当地的社会生活。底层公共餐厅还会不定期举办聚会和庆祝活动,邀请当地居民共同参与。

图8 根德霍夫护理中心升级改造

资料来源:https://flexwonen.nl/

3.5 增加信息获取的渠道

在荷中东欧流动工人存在语言不通、空间阻隔、社会生活和文化存在差异等问题,因此获取有效的住房或其他信息尤为困难,而信息的不对称往往更容易导致剥削、压榨、不平等待遇的出现[25]。为了缓解这种情况,政府和相关雇主组织、工会组织采取了大量措施尽可能地为流动工人提供其所需要的信息。

荷兰社会事务和就业部使用14 种语言出版印刷了《初到荷兰》资料手册,其中介绍了初到荷兰的流动人口所需要了解的事项,包括注册、医保、作为雇员的权利与义务、荷兰的习俗等[26]。一些地方政府还为流动人口设置了免费的信息咨询处,流动人口不仅可以通过网站、电话咨询疑问,还可以预约面对面的咨询服务,咨询范围涵盖工作、住房、家庭、政策等方面。此外,ABU 与NBBU 的行业集体劳动协议除荷兰语版本,还印刷有英语、波兰语、罗马尼亚语等多种版本,以便流动工人及时了解自己的权益。

4 启示

我国现阶段流动人口的住房问题主要包括以下三方面[27-29]。第一,居住条件差,具体体现在过度拥挤、设施条件差、居住环境差、非正规住房等问题。第二,享受住房保障的比例低,根据2017 全国流动人口动态监测数据①2017 全国流动人口动态监测数据与数据分析结果详见https://www.chinaldrk.org.cn。,我国市场租赁住房占流动人口住房的62.9%,享受保障性住房的比例仅为0.7%。一方面,保障性住房中的经济适用房和廉租房仅对具有当地户籍的市民开放,流动人口可以享受到的保障性住房主要为公租房,从供给源头就受到限制;另一方面,公租房的审核流程较长,申请手续较为复杂,且时间成本较高,不适用于中短期流动人口。第三,市场租赁作为流动人口最重要的住房来源严重缺乏规范化管理,房东在租赁关系中占绝对主导地位,流动人口在租房过程中容易遭受不公正待遇,例如不按合约涨租金、强制租户搬离、拆分房间群租等,这也导致了流动人口和本地人口关系的紧张以及流动人口融入当地社区的困难。总体来说,在住房需求特点、住房品质欠缺、住房保障力度不足等方面,我国流动人口与荷兰中东欧流动人口面临的现状有较多相似之处。

在对流动人口的治理方面,我国已实现从对流动人口的“管理”到“管理与服务并重”的转变,基本构成了“中央—城市群—地方”的纵向多层级的治理结构。不足的是,我国的治理主体仍以各级政府为主,其他横向主体的协作少;在纵向治理框架上,以自上而下为主,也缺少各层级之间的协商共治[30]。在住房治理方面,相关利益主体的缺位更明显,现状以市场自发解决流动人口住房为主,政府通过推进公租房建设和公积金覆盖率等手段有限干预为辅,形成从上而下的治理框架。以荷兰中东欧流动人口的住房治理框架和措施为鉴,笔者认为可以从进一步完善政府角色、发挥非政府组织作用、促进政府与非政府组织合作等方面进一步优化流动人口住房治理的框架体系,具体的策略措施如下。

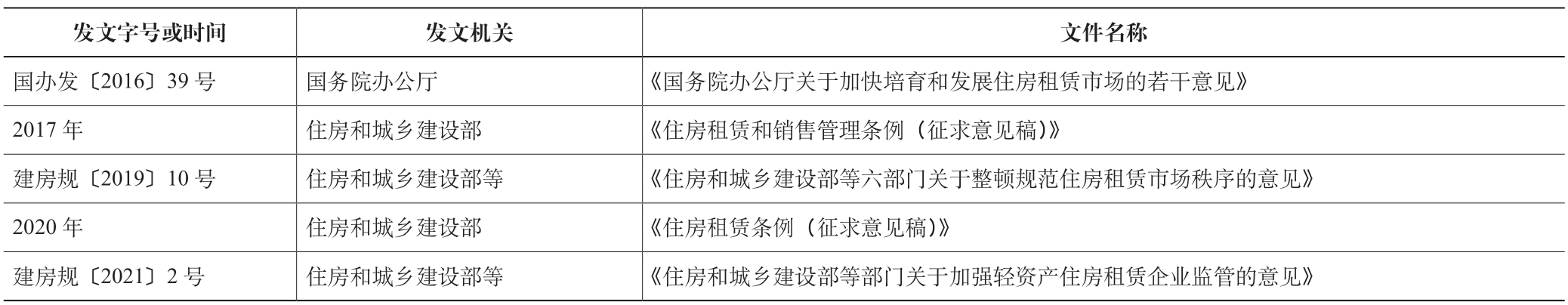

4.1 纵向:加快制定基本的租赁住房标准和监督管理制度

近年来,我国不断加强对住房租赁市场的重视和管理,中央相关部门陆续发布了多份管理意见和条例(表3),对住房租赁公司、房地产经纪机构、网络平台、城市政府、相关监督机构等利益相关方提出了一定的行为规则和要求。2017 年《住房租赁和销售管理条例(征求意见稿)》中提出地方政府应建立当地的住房租金发布制度,定期公布分区域的市场租金水平等信息,以规范当地住房租赁市场的价格。2020 年住房和城乡建设部发布的《住房租赁条例(征求意见稿)》提出了出租住房标准的相关条例,要求:出租住房应遵守建筑、消防等法律、法规的规定,具备供水、供电等必要的生活条件;厨房、卫生间、阳台和地下储藏室等非居住空间,不得以居住的用途出租;居住空间的具体标准,如单间租住人数和人均租住面积等,由地方政府按照当地情况作出规定。

表3 我国与租赁住房相关的部分政策法规汇总

资料来源:作者根据http://www.gov.cn/绘制

我国部分地方政府根据当地情况出台了相应的法律法规,例如:深圳市政府于2008 年颁布实施《深圳市出租屋管理若干规定》,该规定主要针对两个问题,一是流动人口的登记管理,二是出租房的安全隐患;上海市社管办等十部门在2014 年印发《关于加强本市住宅小区出租房综合管理工作的实施意见》,核心在治理“群租”问题,保障出租房屋的安全。总体而言,从中央层面开始,尽快出台和完善租赁住房标准的需求已十分迫切,这是保障租赁住房品质和安全的基础,也是维护以流动人口为主体的广大承租者权益的核心环节。

4.2 纵向:鼓励短期租赁住房的发展,完善住房保障机制

外来人口与本地人口对流入地住房资源的竞争关系一直是两个主体之间的主要矛盾之一,荷兰为了应对这一问题,改建、新建了大量主要面向流动人口的短期租赁住房,在一定程度上稳定了住房市场,缓解了流动人口与本地人口的矛盾。

我国目前的住房租赁市场中,市场租赁和公共住房租赁都以中长期(一年及以上)租赁为主,政策导向也以着力发展长租房为主①参见2020 年《中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和2021 年《政府工作报告》。,短期租赁住房市场有较大的空白,特别是小空间、低价格的短期灵活租赁住房。这种短期住房对于我国的季节性流动人口、初到流入城市的流动者,以及一些紧急置业者,如新就业毕业生、单身青年、离异者等都有较大的吸引力。发展短期灵活租赁住房,也能将有长期住房需求的流动人口和本地人口的住房需求与短期流动人口的住房需求进一步分离,更好地实现住房市场的多样化发展。

山东省临沂市的“一元公寓”是短期租赁的实践形式之一。该公寓由临沂市区政府出资,当地公安、城管、卫生等部门协同管理,工会、公益机构等参与运营服务,公寓可容纳1 000 余人住宿,4~8 人一间,还配备有餐厅、公共浴室、会议室等生活设施,并且向租客免费提供职业介绍、技能培训、政策咨询、权益维护等服务,而每天的租金仅为一元钱。一元公寓运行以来,不仅受到了当地流动人口的喜爱,还受到了媒体的广泛关注。这种收费低廉的短租形式是地方政府的一种创新尝试,以此为例,结合荷兰经验,我国其他地方可以进一步尝试与企业或非政府机构合作,发展其他不同形式的价格低廉、建设周期短、投资少的短期灵活租赁住房。

4.3 横向:通过企业和工会组织促进员工住宿标准的建立

荷兰拥有十分完善的雇主和工会组织,且双方具有友好的合作互惠关系,工会在维护雇员利益的同时,也充分考虑雇主的承受力,雇主希望在获取利益的同时不伤害员工的积极性。在流动工人的居住问题上,劳资双方代表组织也充分发挥了作用,如在临时就业服务机构的行业集体协议中加入对流动劳工住宿条件的基础标准,以及农业雇主组织发起的关于劳工住宿品质的认证和监督制度等。通过企业和集体组织的内向的协调和治理充分发挥了劳资双方的主观能动性,能够更好地反应双方需求,促成合作共赢[31-32]。

目前我国的工会体系已较为健全,雇主组织也有一定的发展,可以尝试在政府的协调和鼓励下,开展雇主组织、工会组织、政府的三方协商。一方面,可以督促租赁公司、房地产中介机构等相关行业建立内部的行业标准,形成自我监管和治理的良性发展体系。另一方面,我国流动人口的居住构成中,仍有约12%的流动者居住在雇主提供的住所。建立健全相关行业的协商机制,能够为以流动工人为主体的雇员争取话语权,构建和谐友好的劳资关系,包括为雇员提供更加人性化的住宿条件。

4.4 横向:利用网络平台,打破信息壁垒

提供真实有效、容易获取的信息对于外来人口的工作、生活有着十分重要的影响。《住房和城乡建设部等六部门关于整顿规范住房租赁市场秩序的意见(2019)》强调了“真实发布房源信息,落实网络平台的责任”。此外,我国部分城市率先推出了“住房租赁监管服务平台”,提供当地的房源核验与发布、租赁公司与中介公司的资质监管与信息发布、网签备案等基础信息的服务功能。既可保障提升房源信息的真实可靠,又能整合当地租赁住房市场,建立租赁住房信息库,可在一定程度上拉平本地人口与外来人口的信息差。因此,建议尽快完善各个城市监管服务平台的搭建,促流动人口住房信息的公开化和真实化。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] VAN OSTAIJEN M,REEGER U,ZELANO K.The commodification of mobile workers in Europe– a comparative perspective on capital and labour in Austria,the Netherlands and Sweden[J].Comparative migration studies,2017,5(1): 6.

[2] ERSANILLI E.Country profile Netherlands: focus migration[R].Germany:Institute for Migration Research and Intercultural Studies of the University of Osnabruck,2014.

[3] SNEL E,FABER M,ENGBERSEN G.Civic stratification and social positioning: CEE labour migrants without a work permit[J].Population,space and place,2015,21(6): 518-534.

[4] ENGBERSEN G.Liquid migration and its consequences for local integration policies[M]// SCHOLTEN P,OSTAIJEN M V.Between mobility and migration: the multi-level governance of intra-European movement.Switzerland: Springer,2018: 63-76.

[5] PENNINX R.Old wine in new bottles? comparing the post-war guest worker migration and the post 1989 migration from CEE-Countries to EU-Member Countries[M]// SCHOLTEN P,VAN OSTAIJEN M.Between mobility and migration: the multi-level governance of intra-European movement.Switzerland: Springer,2018: 77-99.

[6] BIRGIT G,IZABELA G,AIMEE K.Mobility in transition: migration patterns after EU enlargement[M].Amsterdam: Amsterdam University Press,2013.

[7] REEGER U.Consequences of intra-European movement for CEE migrants in European urban region[M]// SCHOLTEN P,VAN OSTAIJEN M.Between mobility and migration: the multi-level governance of intra-European movement.Switzerland Springer,2018: 45-62.

[8] OSTAIJEN M V,FABER M,SCHOLTEN P,et al.Social consequences of CEE migration: country report the Netherlands[R].Rotterdam: Urban Europe,2015.

[9] Flexwonen Expertise Center.Roadmap: towards good housing for EU migrant workers[EB/OL].(2019)[2022-04-01].https://flexwonen.nl/routekaart-naar-goede-huisvesting-voor-eu-arbeidsmigranten/.

[10] BOELHOUWER P.The housing market in the Netherlands as a driver for social inequalities: proposals for reform[J].International journal of housing policy,2019,20(3): 447-56.

[11] MARKS G.Structural policy and multilevel governance in the EC[M]//CAFRUNY A,ROSENTHAL G.The State of the European Community.New York: Lynne Rienner,1993: 391-411.

[12] HOOGHE L,MARKS G.Unraveling the central state,but how? types of multi-level governance[J].American political science review,2003,97(2):233-243.

[13] 张衔春,许顺才,陈浩,等.中国城市群制度一体化评估框架构建——基于多层级治理理论[J].城市规划,2017,41(8): 75-82.

[14] KIM S,SCHMITTER P C.The experience of European integration and potential for Northeast Asian integration[J].Asian perspective,2005,29(2):5-39.

[15] PIATTONI S.The theory of multi-level governance: conceptual,empirical,and normative challenges[M].Oxford University Press,2010.

[16] ZÜRN M.Unravelling multi-level governance systems[J].The British journal of politics and international relations,2020,22(4): 784-791.

[17] 翁士洪,周一帆.多层次治理中的中国国家治理理论[J].甘肃行政学院学报,2017(6): 4-14,125.

[18] 李响,严广乐,蔡靖婧.多层次治理框架下的区域科技创新系统治理——理论、实践比较及对中国的启示[J].研究与发展管理,2013,25(1): 104-114.

[19] CURRY D.Intra-European movement: multi-level or mismatched governance?[M]// SCHOLTEN P,VAN OSTAIJEN M.Between mobility and migration: the multi-level governance of intra-European movement.Switzerland: Springer,2018: 141-160.

[20] BUCKEN-KNAPP G,HINNFORS J,SPEHAR A,et al.The multi-level governance of intra EU Movement[M]// SCHOLTEN P,VAN OSTAIJEN M.Between mobility and migration: the multi-level governance of intra-European movement.Switzerland: Springer,2018: 125-140.

[21] SCHOLTEN P,ENGBERSEN G,OSTAIJEN M V,et al.Multilevel governance from below: how Dutch cities respond to intra-EU mobility[J].Journal of ethnic and migration studies,2017,44(12): 2011-2033.

[22] SNF.Standard for accommodation of labor migrants[EB/OL].(2018)[2022-04-01].https://www.normeringflexwonen.nl/information-for-residents.

[23] ABU.Collective Labour Agreement for temporary agency workers[EB/OL].(2021)[2022-04-01].https://www.abu.nl/app/uploads/2022/02/CLA-fortemporary-agency-workers-2021-2023.pdf.

[24] NBBU.Collective Agreement for temporary workers[EB/OL].(2022)[2022-04-01].https://www.nbbu.nl/sites/default/files/2022-02/NBBU_CAO_Uitzendkrachten-EN_2022.pdf.

[25] SCHOLTEN P,ENTZINGER H,PENNINX R,et al.Integrating immigrants in Europe: research-policy dialogues[M].1st edition.Switzerland: Springer,2015.

[26] Ministry of Social Affairs and Employment.New in the Nederlands: for European labour migrants[EB/OL].(2016)[2022-04-01].https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/immigratie-naar-nederland.

[27] 刘斌.新型城镇化进程中流动人口住房问题综述[J].合作经济与科技,2016(22): 170-172.

[28] 成前,林颖.流动人口住房保障存在的问题分析及对策研究[J].人口与健康,2019(6): 23-25.

[29] 齐慧峰,王伟强.基于人口流动的住房保障制度改善[J].城市规划,2015,39(2): 31-37.

[30] 刘亚娜.基本公共服务视角下城市群流动人口治理转型[J].中国行政管理,2021(11): 148-150.

[31] 劳动部赴荷兰集体合同立法考察团.荷兰劳动关系与集体合同制度(上)[J].中国劳动科学,1997,1: 42-45.

[32] 劳动部赴荷兰集体合同立法考察团.荷兰劳动关系与集体合同制度(下)[J].中国劳动科学,1997,2: 41-43.