在双碳目标驱动下,为应对各类城市气候问题,提高城市环境质量,我国的城市通风廊道建设方兴未艾[1-2]。近年来,《气候可行性论证规范——城市通风廊道》(QX/T 437-2018)、《城市总体规划气候可行性论证技术》(GB/T 37529-2019)的发布为各地实践提供了基本框架。上述标准将“空气引导通道”①该术语源自德语Lutfleitbahn。在英文语境中,术语的提出者赫尔穆特·梅耶(Helmut Mayer)将其译为Urban Air Path。本文依据其德语本意将其转译为中文“空气引导通道”,并沿用了梅耶的英文译法Urban Air Path 作为对应。作为“城市通风廊道”定义的核心[3-4],但国内尚乏对“空气引导通道”这一术语的深入阐述,从而缺少对风廊建设具体功用与定位工作性质的明确意见。由此,各地风廊规划易陷入对现行规范技术框架一刀切式“移植”的窠臼,缺乏灵活应变的理论依据。为应对各地复杂多样的地域条件,发展出更为开放、普适、可灵活拓展的城市通风廊道理论,有必要对“空气引导通道”这一概念核心作进一步探讨。

“空气引导通道”概念源自德国,成型于1990 年代。其内涵与定位方法在当地长期科研与实践中得到了调整与迭代升级[5]。对于这一始终处于变化中的事物,有必要对其现实情况与历史情况展开调查,分析历史与现状的内在关联,深入认识其发生、发展的衍化历程,从而实现“知其然知其所以然”,形成全面和本质的认知。

1 历史背景

空气引导通道建设理论在德国产生与发展的历史条件有二:其一,长期存在的城市气候问题应对诉求为概念衍化提供了持续的外部动力;其二,城市气候学科的诞生与发展证实了通过管控城市形态来改善城市气候的可行性,并为方法进化提供了理论依据与技术支撑。

1.1 解决城市气候问题的长期诉求

一方面,20 世纪初德国工业化水平的后来居上导致城市物质空间与人口的快速集聚,也为肺结核、天花、流感等呼吸道传染病的滋生与蔓延提供了温床,由此带来的惨痛代价引发了社会对城市空气卫生问题的广泛关注,直接推动了德国城市空气卫生与公共健康保障的立法,进而对空间规划提出了“克服空气卫生障碍”(Lufthygienische Handikap)的要求。1934 年,为了预防城市疾病传播,维护居民身体健康,《医疗保健系统标准法实施条例》首次以立法形式要求空间规划“创造、保护和再造健康的居住与工作条件”;1962 年,鲁尔区大规模雾霾致死事件引起联邦政府对于城市空气卫生的高度重视,城市大气污染防控与传染病防治等要求被正式纳入1970 年《联邦政府环境保护紧急方案》和1974 年《联邦污染防治法》等行政法规。

另一方面,随着可持续发展理念的普及,聚焦大气污染防控、提升城市气候品质成为德国产业资本在特定历史与地理条件下控制企业运行成本、提升城市竞争力的必然选择。其一,德国以制造业立国,以中小企业为经济支柱,工业引发的大气污染压力使其在这方面长期位居发达国家前列;其二,石油危机后,德国虽然确立了提高能效与可再生能源比例的能源转型战略,但本土资源的匮乏使其至今仍高度依赖能源进口,能源缺口与节能需求长期存在,“城市降温”因其显著的节能贡献而受到关注;其三,在多中心发展模式下,各地教育、医疗、交通等公共资源质量相对平均,城市的环境质量与气候品质逐渐成为吸引年轻人定居、争夺高新企业、提升核心竞争力的重要筹码。

1.2 城市气候学的诞生与发展

1937 年,首部通论性的城市气候学专著《城市气候》(Das Stadtklima)在德国问世。该著作梳理了1930 年代之前欧洲、北美的城市气候研究成果,总结了城市特有的气候现象与特征,首次系统论证了城市规划、建筑施工与市内空气卫生、气候条件的关联[6]。此后,更多学者从城市气候现象跟踪转向城市气候影响机理研究。以斯图加特化学研究局为代表的官方机构开始设立城市气候专项工作小组,并使其常态化地介入城市建设与管理,这也标志着德国城市气候学科的独立与奠基。

二战后,面对城市化与工业化进程带来的城市气候负面影响,以规划应用为目标的城市气候研究不断增多,相关原理、方法与成果的应用获得了大量实践反馈,进一步推动了学科发展与深层次的规划介入。在斯图加特、基尔、波恩、鲁尔区等老牌工业基地的研究与实践中,大中城市的城市气候特征、发生机制与潜在影响获得广泛公众关注,“利用城市形态优化来改善城市气候”的相关工作也由此具备了民意基础。

2 衍化历程

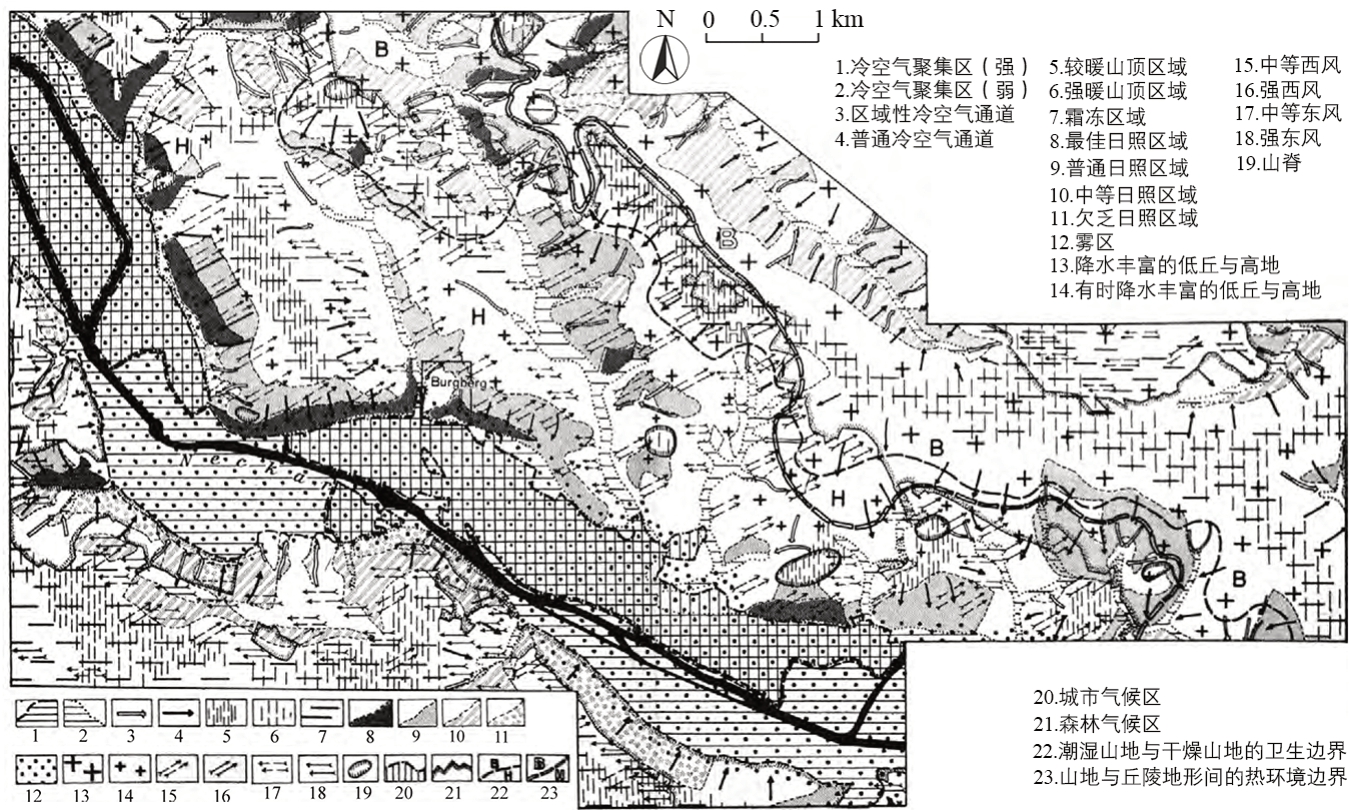

20 世纪初,空气引导通道的雏形初现,其建设理论在实践中围绕着“通道建设的有效性”问题不断发展,可被分为三大阶段(表1)。

表1 德国空气引导通道的相关概念发展

注:●表示“强调”;—表示“不强调”。

2.1 感性阶段:主动引风

20 世纪初,为应对工业化带来的城市空气卫生挑战,并满足新兴中产阶层对新鲜空气与自然景观的迫切渴求,将郊区新鲜空气导入城市中心的朴素理念应运而生,构建“连通郊区与内城的绿色开放空间”被视为关键举措[7]。由于欠缺科学支撑,其规划工作仍属主观设计范畴。

在1910 年英国皇家建筑学会组织的城市规划会议(The RIBA Town Planning Conference)上,德国经济与规划专家鲁道夫·埃博思塔特(Rudolf Eberstadt)通过对英国、荷兰城市结构与住宅问题的研究与反思,提出以楔形绿地连接城镇与乡村的规划设想。因其在向内城导入新鲜空气方面具有理论优势,该设想得到与会学者认可[8],并在汉堡(1925 年)、柏林(1929 年)等地的规划实践中得到了一定验证[9-10]。鉴于其引风效果优于“田园城市”中的环形绿地,楔形绿地成为当时德国规划界向城市中心“引导新鲜空气”(Frischluft herangeführt)的主要规划措施[11-12],也被视为已知最原始的空气引导通道。

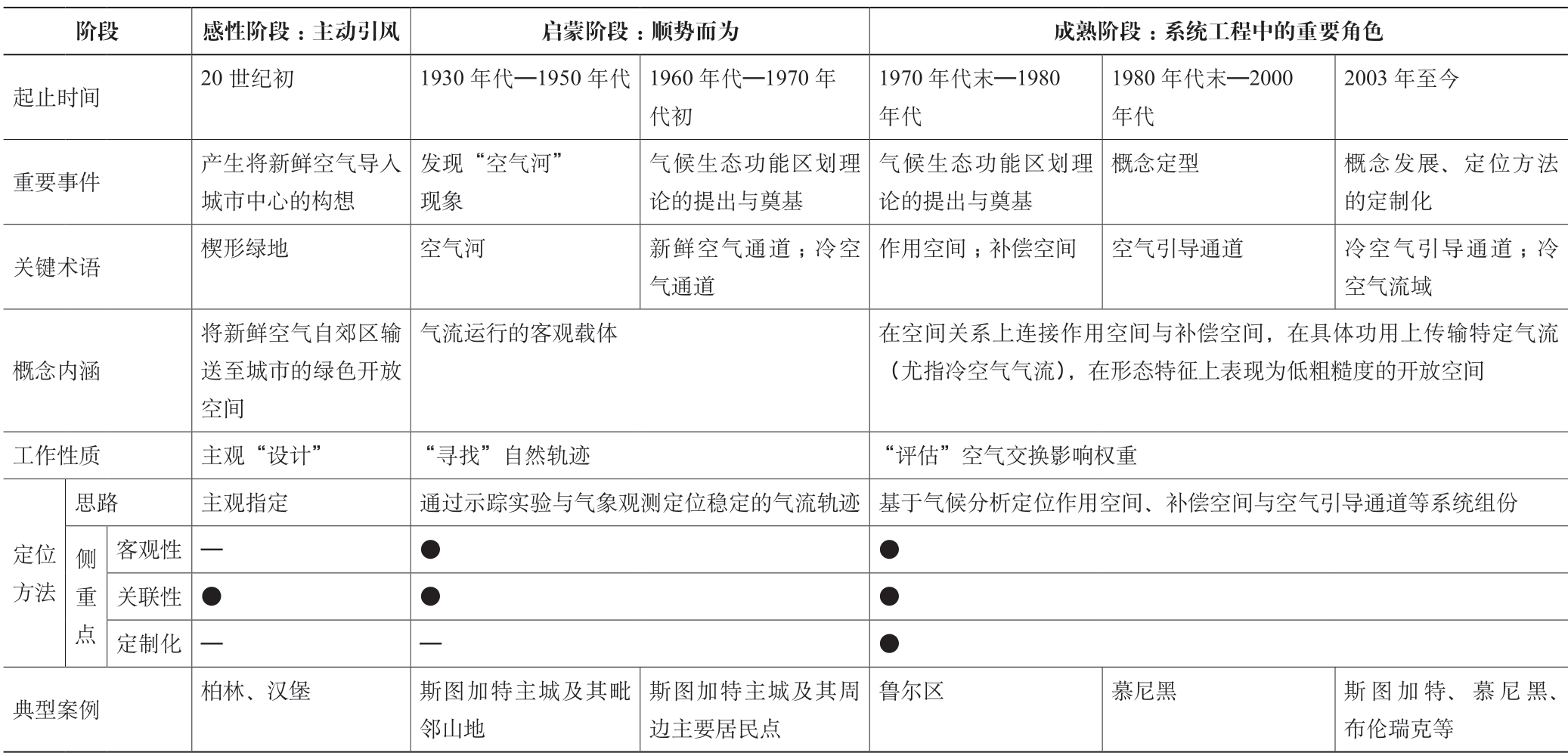

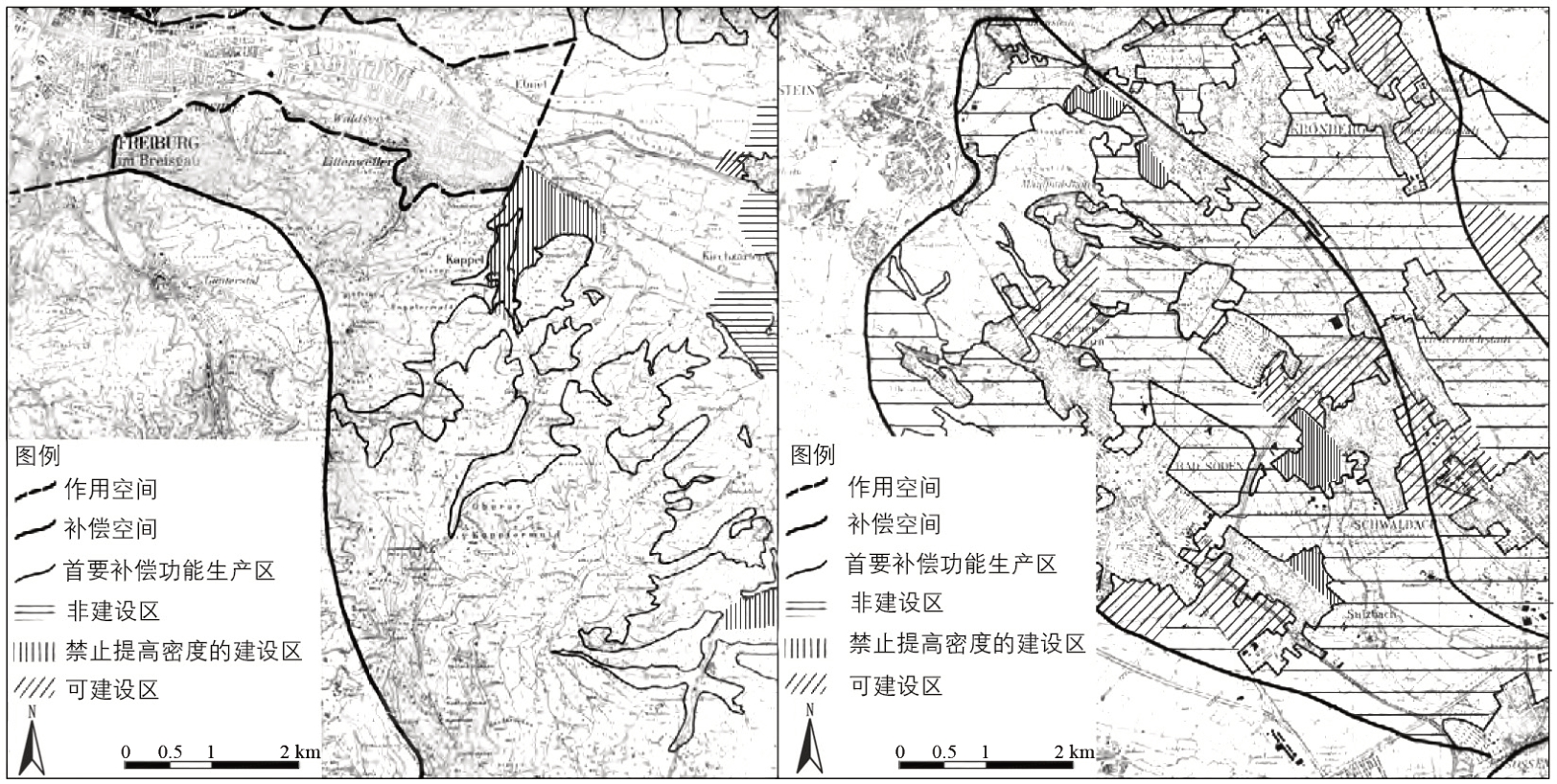

方法层面,这一时期楔形绿地的定位主要依赖规划者个人的主观判断。与此相关的德国城市结构模型显示,绿地在城市中心与郊区间的“连通性”被视为此时楔形绿地定位的唯一依据;同时,除了需避开干道或交通节点外,城郊之间楔形绿地的具体走向与规模设定尚乏其他因循原则(图1)。城市不同于封闭管道,在边界开放的城市气候系统中,气流运行规律并非完全人为可控,因此气流并非必然经由这些主观指定的路线运行,楔形绿地的通风降温效果并不稳定。

图1 20 世纪初德国主流的楔形绿地模型

资料来源:作者根据参考文献[9-10]绘制

固然,“建设特定通道以优化城市通风”这一构想的实践落地具重要意义,但由于在城市气候影响机制、气流运行规律等方面尚乏科学认知,该时期的通道定位方法仍处于感性萌芽阶段,工作的“设计”属性尤为显著。

2.2 启蒙阶段:顺势而为

二战与战后初期,气象学家的规划参与促使某些特定的空气交换现象被用以改善城市通风。以一系列历史偶然事件为转机,各类气流通道得到认识与识别,其定位工作也逐渐摆脱对主观设计的依赖,转而将城郊之间“特定气流”及其“客观载体”的追踪定位作为此时城市通风改善工作的核心。

2.2.1 历史偶然事件引发的认识转变

斯图加特战时人造雾防空措施的实施促成了对当地静风天气下“空气河”现象的初步认知,现象背后的气流运行原理成为其战后城市通风组织的主要依据。

作为战时重点空袭对象,斯图加特于1939 年邀请气象学家卡尔·施瓦布(Karl Schwalb)参与防空部署,最终制定了通过“建设人造烟雾排放网络”来抵御盟军轰炸的防空计划。该计划旨在干扰轰炸机的光学瞄准精度,却意外成为当地首个大规模示踪气体实验。结果显示,在静风的夜晚,内城周边山区所生成的冷空气在重力驱动下,经地形疏导会形成时而轻缓、时而强烈的近地面气流,如同沿着山隘、山谷等大地景观向下方城区流淌的低速“空气河”。

该现象的存在加快了气流途经区域人造雾的消散,这无益于战时防空部署,却为城市通风与规划实践提供了新思路。1948 年,施瓦布受邀参与斯图加特战后重建规划,兼顾盆谷地区内城通风优化与汽车友好的大规模街道规划获得了气象学家与规划人员的一致认可,其对空气河现象的利用极大地提升了当地通风优化规划策略的合理性。但实践表明,该规划虽能在一定程度上促进通风,对空气河运行规律认识的局限却在很大程度上制约了建设成效。尤其在城市空气质量改善方面,部分空气河因遭遇大流量交通而加剧了内城污染。由此,对近地面空气河轨迹与气流质量的系统梳理开始受到城市管理部门的重视。

2.2.2 探索局地环流运行规律的潮流

1960 年代起,斯图加特主城及其周边居民点的规划建设开始以空气河为抓手,尝试在深入挖掘其背后局地环流运行规律的基础上定位大地景观中承载稳定气流运行的开放空间。这些开放空间被称为“通道”(Bahn),并依据其所承载的气流性质得到区分,如新鲜空气通道、冷空气通道等。

对象层面,气象学家逐步聚焦于区域内冷空气气流运行规律的时空挖掘和冷空气气流运行轨迹的定位。在当地,静风天气下的城市气候问题最为严重,鉴于主城区独特的盆谷地形,此时生成于周边山地中的、在重力与热力驱动下顺地形流动的局地冷空气气团对于低处主城区气候问题的缓解尤为重要。而主城区周边山地多未开发,生成的冷空气气团和依附于山峡的冷空气通道基本未受污染,可为主城区提供低温新鲜气团。因此,鉴于其驱动力的稳定性与气流质量的可控性,以山谷风为代表的局地环流的运行规律在斯图加特主城及其周边居民点的提升中受到关注。

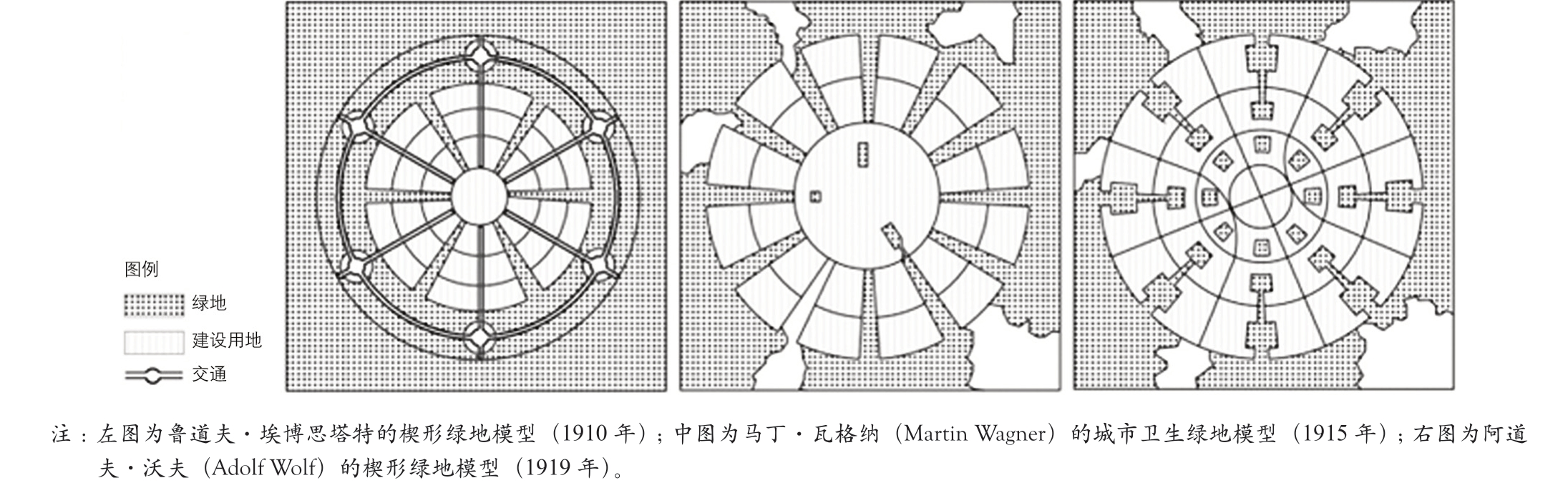

方法层面,科研人员开始系统采用固定气象站网和临时气象站监测技术来梳理局地环流运行规律,并尝试对定位出的气流运行轨迹及其间的气团质量进行可视化表达。通过上述方法,斯图加特主城区及其周边山地区域的局地冷空气运行轨迹得到梳理,气团的卫生质量得以区分。据此,首个严格依据气流运行轨迹提出的城市通风构想于1969 年问世[13](图2);在斯图加特近郊的埃林斯根,冷空气通道也借此方法得以定位与标识[14](图3)。

图2 斯图加特主城及其周边山地的气流轨迹分布图(1969 年)

资料来源:参考文献[13]

图3 含冷空气气流路径的埃林斯根气候分析图(1973 年)

资料来源:参考文献[14]

1976 年,借助巴登州管理与经济学会组织召开的“城市气候与城市规划”学术研讨,斯图加特的局地环流探索经验与城市通风组织构想在全德国范围得到传播。其核心在于保护与建设承载某些特定气流的开放空间(即气流通道),以实现最大化地利用自然资源解决城市气候问题的目标。与楔形绿地相比,其进步之处在于定位方法客观性的提升。此时,定位工作的重心从“设计”转变为“寻找”——依托基础设施,针对具体的城市气候问题,通过长期观测与统计,实事求是地掌握可用风资源运行规律与轨迹。然而,斯图加特经验的推广面临着严重的适用性挑战:鉴于地理条件的差异,并非所有地区均存在稳定的“空气河”资源,相关理论的普适性发展迫在眉睫。

2.3 成熟阶段:系统工程中的重要角色

城市气候是下垫面对于区域大气环流作用的结果,城市气候优化不应仅着眼于气流通道这一局部。1970 年代末起,随着系统理论的规划介入以及气候分析技术的发展,单纯的气流通道建设策略逐渐让位于覆盖更大范围的、整体性城市气候优化策略。气候分析与形态管控对象不再局限于特定气流及其流经区域,而是进一步囊括了气团生成区域及其终端作用区域。自此,城市通风优化的工作基础不再限于对特定气流运行轨迹的观测,而是在结合具体城市气候问题、甄别地域内风资源可利用性的基础上,鉴别气流的具体效用,对影响其生成、运行与作用的关键性区域进行科学界定与管控。城市气候优化成为一项系统工程,更具普适意义的空气引导通道建设理论得到发展。

2.3.1 基础:气候生态功能区划理论

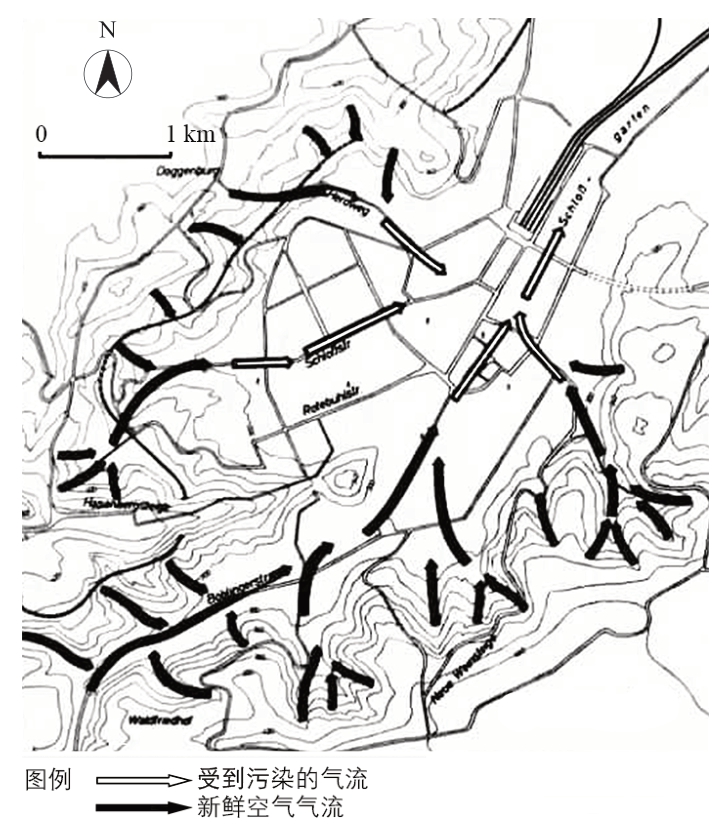

1979 年,应用气象学家克雷斯(R.Kress)在对弗莱堡市及其近郊的气候分析过程中提出气候生态功能区划理论,为系统性城市气候优化策略的推导提供了理论基石[15]。依据局地环流形成的热力学与空气动力学机制,该理论实现了对城市气候问题与生态气候资源的科学界定与精细区划,提出“作用空间”“补偿空间”①作用空间、补偿空间:此术语源自德国应用气象学家克雷斯提出的气候生态功能区划理论。该理论首次将下垫面中“存在热污染或空气污染的建成及待建区域”定义为作用空间;将下垫面中“毗邻作用空间,能够基于两者位置关系与空气交换过程缓解作用空间热污染或空气污染的区域”定义为补偿空间,全名为气候生态补偿空间。概念;同时,从局地环流利用的角度,将保护“补偿空间”和“输送新鲜冷空气的开放空间”提升到了重要高度(图4)。

图4 1979 年弗莱堡(左)、法兰克福韬努斯港(右)的气候分析图片段

资料来源:参考文献[15]

该理论从系统论的角度阐明了山谷地区空气河现象背后的局地环流本质:作用空间与补偿空间之间在重力作用下的空气交换。由此,斯图加特市的空气河利用经验被提升到一定的理论高度;推而广之,即使在无空气河现象的地区,作用空间、补偿空间之间在热压或重力作用下的空气交换也可被用以改善城市通风。

然而,虽然克雷斯指出了保护“输送新鲜冷空气的开放空间”的重要性,在操作层面又面临着一定挑战:多数地区的局地环流运行轨迹并非斯图加特那般清晰稳定,而是错综复杂的,甚至可能覆盖大部分开放空间,如何在这些开放空间中选择出被保护对象仍有待探讨。

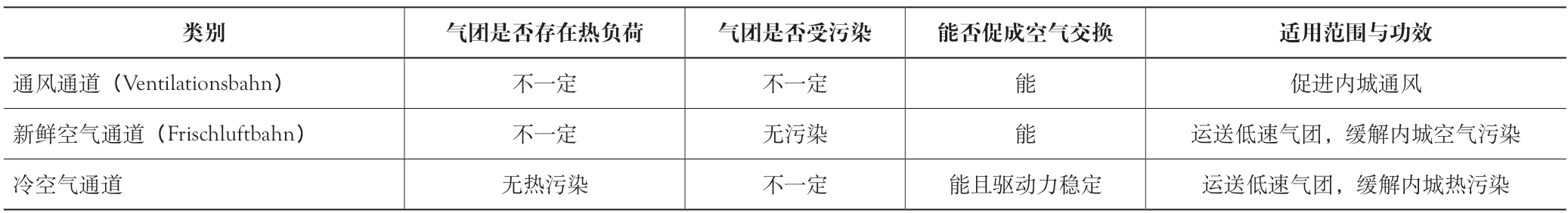

2.3.2 定型:影响广泛的梅耶定义

1980 年代,著名气象学家赫尔穆特·梅耶在慕尼黑“城市空气”(Stadtluft)气候项目中运用术语“空气引导通道”统一指代各类不同功效或驱动力的气流通道,指出“空气引导通道是具较低空气动力学粗糙度与较小气流阻力的开放空间,可将低速气流从郊区运往城区,对促进城市空气交换至关重要”[16];同时,依据气团生成与运行过程中的热负荷、受污染程度及其气候调节功效对空气引导通道进行了细分(表2)。

表2 空气引导通道的初步分类

资料来源:作者根据参考文献[17]绘制

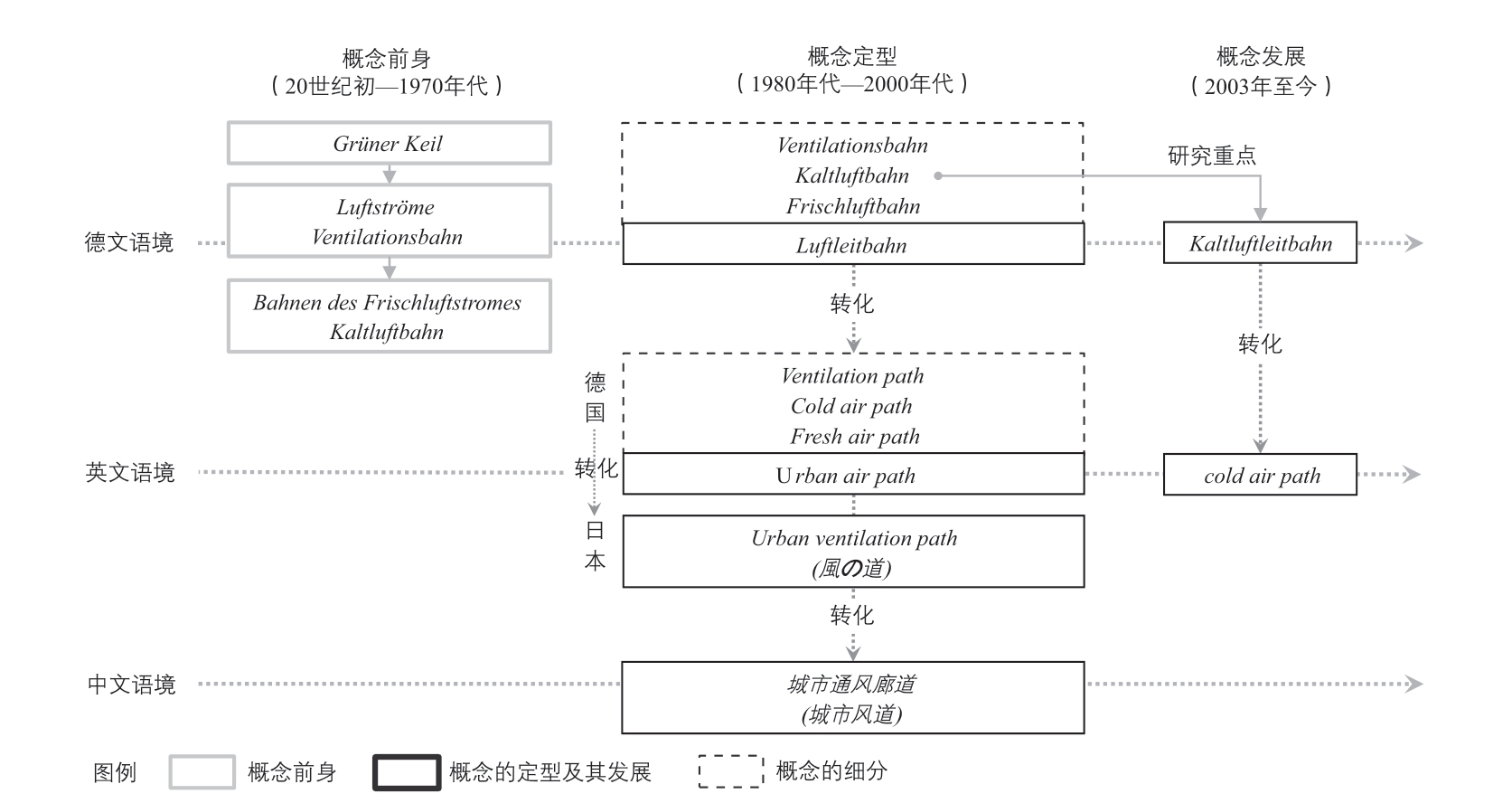

在定义形式上,梅耶首次从性质、关系、功用等多个角度对空气引导通道的概念内涵进行明确限定,使其能够直指事物本质,具有更好的科学性。自此,该理论与气候生态功能区划理论共同形成了较为完整的普适性城市通风理论体系,梅耶对空气引导通道的定义也成为其他国家与地区城市通风廊道相关概念的衍生基础(图5)。梅耶定义解决了以下问题:虽然局地环流可能流经大部分开放空间,但鉴于其对空气交换贡献的不均匀性,那些对空气交换贡献较大者应当被作为空气引导通道加以保护利用。由此,空气引导通道定位工作的重心从“寻找”转向“评估”,即依托城市气候分析与下垫面形态分析,评估开放空间对于空气交换过程的影响权重。上述转变进一步促进了定位方法的发展。

图5 概念发源及其在多语境中的转化

借鉴克里斯、奥克(Oke)等有关“近地面水平气流流量与城市形态相关性”的研究成果[18-20],梅耶从粗糙度、长度、宽度、边界状况、内部障碍物等方面归纳了空气引导通道的形态特征,并据此提出了基于下垫面形态参数分析的定位方法,在一定程度上突破了以往示踪实验、风洞实验、气象观测、数值模拟等气流轨迹抓取方法在城区尺度应用时面临的成本、精度等局限[17]。但究其不足,该方法更多着眼于气流流量,忽视了各类气流在运行方向、气团质量、影响范围等方面的差异,难以适用于可用风资源多样、气流运行复杂多变的情况,即梅耶仍在实践层面遗留了若干问题。例如:在位置关系上,面对多中心的复杂城市结构,“城区”与“郊区”难以准确定位;粗糙度评估与风向紧密相关,但该理论尚乏对承载气流选取与判断的方法;虽对通道进行了粗略分类,但尚未给出各细分类型的具体定义。

2.3.3 发展:城市气候地图助力下的细分衍生

世纪之交,随着气候功能区划理论与城市气候地图工具的发展,各地实践进一步突破了梅耶的局限,并推动了定位方法的定制化升级。随着德国工程师协会技术标准《环境气象学之一:服务于城市与区域的气候与空气卫生图集》(VDI 3787 Blatt1)、《环境气象学之五:地方性冷空气》(VDI 3787 Blatt5)的颁布,城市气候地图正式成为分析城市气候问题、制定城市气候优化整体策略、保护地方性冷空气流域(Kaltluftabfluss)的标准化工具[21-22](表3)。作为气候功能区划理论的实践产物,城市气候地图在精确描述城市气候问题与相应的可利用风资源时空分布规律、评估城市各区域在各种气候现象中的角色与贡献等方面提供了开放的技术平台,这将为通道细分与地域化发展提供支撑。

表3 与城市通风相关的德国技术标准

资料来源:作者根据参考文献[21-22]绘制

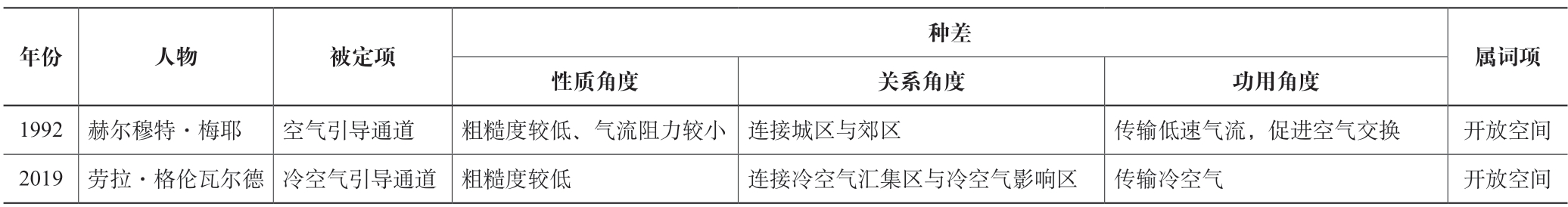

在此基础上,德国学者劳拉·格伦瓦尔德(Laura Grunwald)针对冷空气通道概念进行了内涵更新,给出了“冷空气引导通道”的具体定义,即“粗糙度较低、连接冷空气汇集区(cold air reservoir areas)与冷空气影响区(coldair impact regions)、支持冷空气从汇集区输送至影响区的所有途经开放空间”[23]。其中,冷空气汇集区指冷空气的生成与聚集区域,是补偿空间的细分;冷空气影响区则特指冷空气实际可达、可影响的作用空间。冷空气引导通道不仅指代冷空气的传输区域,还涵盖了冷空气汇集区与冷空气影响区,这实现了对梅耶分类的具体化与科学阐述(表4)。

表4 成熟阶段“空气引导通道”的科学定义与比较

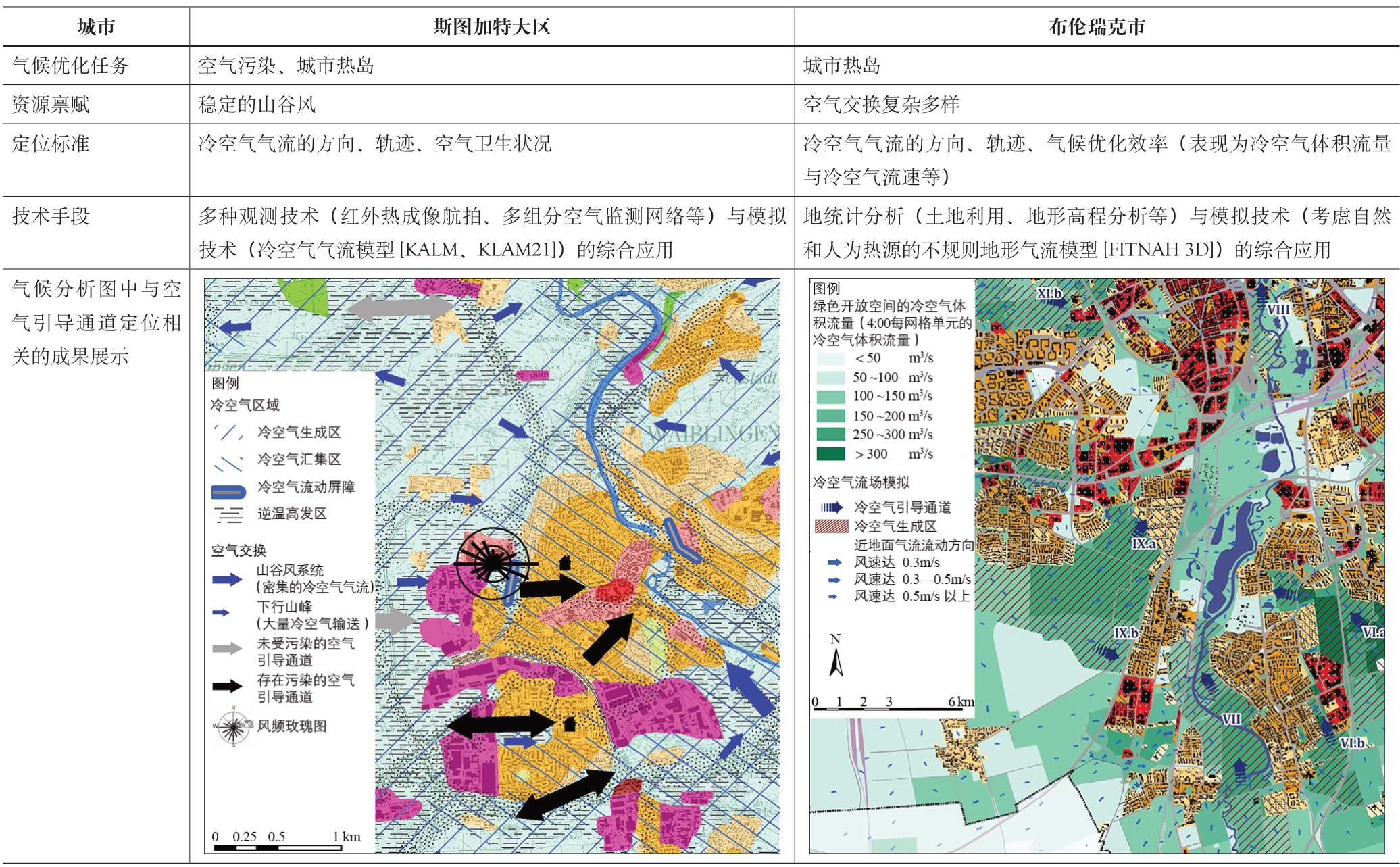

方法层面,通道定位工作的重心在“评估”基础上增加了“判断”——更加精准地把握城市气候问题“痛点”与问题解决的“资源”。由此,为应对迥异的地域特征,各地工作方法呈现出定制化趋势。一方面,各地开发适宜自身条件的数据捕捉与分析技术(如建设高密度气象监测网络、引入遥感技术等),以实现多源数据的获取与整合,从而透过复杂多变的气候现象判断其背后的作用规律、作用机理;另一方面,开放空间通风影响权重的评估技术得到持续开发,即除了粗糙度等与气流流量或空气流通潜力密切相关的下垫面形态指标,通道定位标准与依据更纳入了气流方向、质量、影响范围和与之相关的其他城市形态要素。例如:在斯图加特大区,通过多种观测技术与模拟技术的综合应用,冷空气生成与空气交换的客观条件得到评估,基于空气卫生考虑的气流可用性得以区分[24];在布伦瑞克,通过地统计分析(geostatistical analysis)与模拟技术的综合应用,基于冷空气体积流量、冷空气流速的冷空气气候优化效率得到评估与分级,并由此定位了效率较高的通道[25](表5)。

表5 德国空气引导通道定位方法的定制化示例

资料来源:参考文献[24-25]

3 结语与讨论

3.1 历史衍化特点

综上,德国学界对于空气引导通道的认识经历了由浅入深、从感性到理性、从个别到一般的衍化过程,并伴随实践不断检验与发展。

空气引导通道概念的衍化历程呈现出“科学化、全面化、细分化”的特点。第一,依托于城市气候学科提供的科学框架和理论依据,概念进化旨在不断提升自然资源的利用效果和建设成本分配的合理性。第二,自梅耶定义起,空气引导通道的概念内涵开始涵盖逻辑学中事物实质定义的多个角度:从性质角度限定下垫面的粗糙度物理特征,从关系角度阐明通道与其他通风组份的相对位置,从功用角度强调通道在城市气候优化过程中输送特定气流的任务。第三,依托对城市气候问题的精细识别、对可利用风资源及其与运行规律的细究,通道类型得到不断精细划分和地域化拓展。

相应地,定位方法的衍化呈现出“客观性、关联性、定制化”的特点。第一,从最初“人为指定”到“对特定气流运行轨迹的寻找与遵循”,再到“基于气候分析的问题发现与可用资源判定”,空气引导通道定位工作的性质从“设计”转化为“寻找”“判断”“评估”,越来越多地引入客观支撑。第二,城市气候学的发展促成了城市气候优化策略与通道角色的转变——孤立的空气引导通道建设不再被视为解决城市气候问题的唯一举措,取而代之的是一个涵盖全域的、整体性城市气候优化系统;而作为系统组份之一,空气引导通道的定位自然不仅取决于自身属性,更取决于与其他系统组份的关系。第三,面对迥异的资源禀赋,德国各地因地制宜地开发针对性技术手段,搭建定制化技术框架,以把握各地问题与资源的特殊性,形成“一城一策”的宏观策略与资源优化配置方案。

3.2 概念实质与术语试析

作为某种人类劳动的产物,空气引导通道的实质与创造它的工作目的、工作性质紧密相关。从楔形绿地到空气河,再到空气引导通道或冷空气引导通道,不同阶段的通道定位工作均基于“通过管控城市形态来保护和改善城市通风”的理念,以充分利用某种城市气候资源和精细区划为直接目标。随着人类知识水平的进步,通道定位工作的重心不断转变:从楔形绿地的主观“设计”,空气河流径的“寻找”,到气流承载对象的“判断”,再到开放空间空气交换影响权重的“评估”。可以认为,当今空气引导通道已在实质上成为针对通道建设可行性、城市气候问题与可利用气候资源、气流交换影响权重等一系列问题展开精细评估与详细甄别的成果。

基于上述认识,对空气引导通道这一术语的释义可提出如下设想:空气引导通道意指空气动力学粗糙度较低或气流阻力较小的、传输用以解决特定城市气候问题的可利用风资源的、对气流传输发挥关键作用的、连接作用空间与补偿空间的开放空间。概念进化也预示着我国城市通风廊道理论发展的广阔空间。我国城市规模差异显著,各地城市气候问题、资源禀赋以及建设使命多样复杂,有必要进一步深化城市气候问题发生原理与解决机制研究,以提升各地风廊建设的合理性与科学性;强化城市气候地图等气候生态评估与区划工具研究,以提升宏观城市气候优化策略的系统构建逻辑;结合各地技术条件开发用于把握各类城市气候问题与可利用风资源运行规律的针对性技术,以提升风廊建设策略的靶向性与适宜性。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 任超,袁超,何正军,等.城市风道研究及其规划应用[J].城市规划学刊,2014(3): 52-60.

[2] 房小怡,李磊,刘宛,等.我国城市通风廊道研究与实践进展[J/OL].生态学杂志: 1-13[2021-12-13].https://doi.org/10.13292/j.1000-4890.202112.010.

[3] GB/T 37529-2019,城市总体规划气候可行性论证技术[S].北京: 国家市场监督管理总局,中国国家标准化管理委员会,2019.

[4] QX/T437-2018,气候可行性论证规范——城市通风廊道[S].北京: 中国气象局,2018.

[5] GRUNWALD L,SCHNEIDER A-K,SCHROEDER B,et al.Predicting urban cold-air paths using boosted regression trees[J].Landscape and urban planning,2020,201,103843.

[6] ALBERT K.Das Stadtklima[M].Braunschweig: Friedr Vieweg &Sohn Verlag,1937.

[7] AITKEN R J C.Loudon and the diffusion of useful knowledge[J].Australian garden history,1992,4(1): 6-7.

[8] EBERSTADT R.Town planning in Germany: the greater Berlin competition[M].London: RIBA,1911.

[9] 刘亦师.楔形绿地规划思想及其全球传播与早期实践[J].城市规划学刊,2020(3): 109-118.DOI: 10.16361/j.upf.202003013.

[10] OLIVEIRA F.Green wedges: origins and development in Britain[J].Planning perspectives,2014,29(3): 357-379.

[11] DUEMPELMANN S.Creating order with nature[J].Planning perspectives,2009,24(2): 143-173.

[12] GEERTSE M.Defining the universal city[D].Amsterdam: Vrije University Amsterdam,2012.

[13] FRANKE E.Stadtklima-Ergebnisse und Aspekte für die Stadtplanung[M].Stuttgart: Karl Krämer Verlag,1977.

[14] LESER H.Physiogeographische Untersuchungen als Planungsgrundlage für die Gemarkung Esslingen am Neckar[J].Geographische Rundschau,1973,25(8): 308-318.

[15] KRESS R.Regionale Luftaustauschprozesse und ihre Bedeutung fǜr die Räumliche planung[M].Dortmund: Institut fur Umweltschutz der Universitat Dortmund,1979.

[16] MAYER H.MATZARAKIS A.Stadtklimarelevante Luftströmungen im Münchener Stadtgebiet (STADTLUFT)[R].München: Bioklimatologie und Angewandte Meteorologie der Universität München,1992.

[17] MAYER H,BECKRGE W,MATZARAKIS A.Bestimmung von stadtklimarelevanten Luftleitbahnen[J] .UVP-Report,1994,8(5): 265-268.

[18] OKE T R.Street design and urban canopy laver climate[J].Energy and buildings,1988,1: 103-113.

[19] VDI.Stadtklima und Luftreinhaltung[S].Berlin: Springer-Verlag,1988.

[20] VDI.VDI-Richtlinie 3787,Blatt 1,Klima-und Lufthygienekarten für Städte und Regionen[S].Dusseldorf,1989.

[21] VDI.VDI-Guideline 3787,Part 1,environmental meteorology-climate and air pollution maps for cities and regions[S].Berlin: Beuth Verlag,1997.

[22] VDI.VDI-Guideline 3787,Part 5,Environmental meteorology -Local cold air[S].Berlin: Beuth Verlag,2003.

[23] GRUNWALD L,KOSSMANN M,WEBER S.Mapping urban cold-air paths in a Central European city using numerical modelling and geospatial analysis[J].Urban climate,2019,29: 100503.

[24] Verband Region Stuttgart.Klimaatlas Region Stuttgart[R].Stuttgart:Landeshauptstadt Stuttgart,Amt für Umweltschutz,Abteilung Stadtklimatologie,2007.

[25] GEO-NET Umweltconsulting GmbH.Stadtklimaanalyse Braunschweig:Klimaanalysekarte Nachtsituation[R].Stadt Braunschweig: FB Stadtplanung und Umweltschutz Abteilung Umweltschutz,2017.