引言

党的十九大报告明确提出实施乡村振兴战略,从根本上解决我国乡村发展不平衡不充分的问题,提升乡村发展建设水平[1]。全球化、信息化、城镇化打破了城乡之间交互的壁垒,知识技术的创新融合加速了农业农村现代化进程。乡村地域系统在外部变化和内部重构的共同作用下,其空间组织构型、要素交互流动、社会网络关联、文化界面融合等均发生了重大转变,日益呈现出动态多元的转型重构态势,为乡村振兴、城乡融合和共同富裕的实现提供了机遇,也带来了挑战。因此,当前亟须对乡村发展特征进行深刻剖析,指导制定行之有效的政策措施。其中,乡村类型识别是乡村振兴规划编制和分类施策的基础前提,有助于确定发展导向和明晰主导功能,有利于统筹调配乡村资源,加快补齐乡村发展短板[2]。同时,分类背后蕴含的多元视角也有益于拓展乡村概念内涵,进一步推进乡村重构和发展转型。

近年来,我国乡村分类研究在视角与方法上不断丰富,但仍多聚焦于特定地区或呈现明显的实践政策导向,较少涉及新发展阶段乡村所呈现的新特征,未能把握乡村转型背后隐含的新内涵。工业革命以来,欧洲乡村经历了“衰退—复兴—重构”这一漫长曲折的演进历程,其间政府和学界对乡村研究投入了大量关注,构建了较为成熟的研究体系。尤其随着对乡村概念解读的深入,乡村类型研究受到重视,分类视角转向针对乡村本身概念化解构和乡村整体性内涵的表达。在类型划分上更注重其社会变化的原因和结果,探讨广域范围内乡村异质性和地方性特征,以及乡村在不同空间尺度和问题维度的表现[3-4]。因此,欧洲乡村分类模式对我国乡村概念认知提升和乡村转型发展有借鉴意义。本文基于乡村概念呈现的三大新特征,划分出三种乡村类型分类办法,选取欧洲不同国家乡村分类案例进行阐述,旨在为我国乡村认知深化和乡村规划建设实施提供启示。

1 乡村概念内涵与类型划分

1.1 乡村的概念内涵

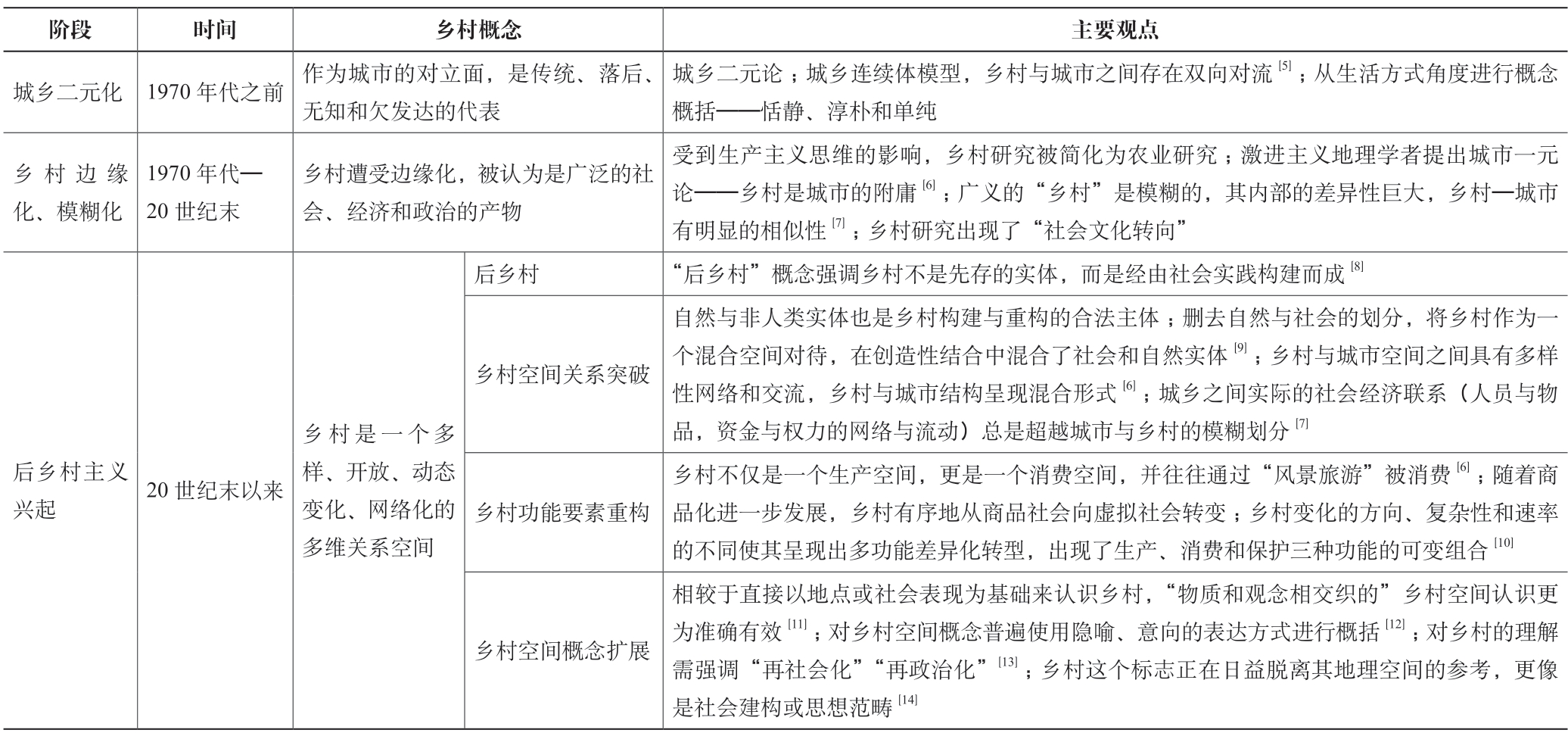

长期以来在城乡二元论视角下,乡村被视为城市的对立面,成为传统、落后、无知和欠发达的代表。1970 年代受后现代主义思潮的影响,乡村被视为广泛的社会、经济和政治过程的产物,其研究呈现社会文化转向。伴随20 世纪末后结构主义思想的引入,有学者提出“后乡村”(post-rural)的概念,乡村逐渐演变为多样、开放、动态变化的网络化多维关系空间(表1),其内涵主要有以下三方面变化。

表1 乡村概念的演变

一是乡村空间关系突破。乡村空间由地方走向区域整体,并被置于关系术语之下。早期对乡村空间的认识多是针对“地方”(place)概念进行描述,忽视了区域大环境对乡村的影响作用。为克服单一地方或类型产生的“一村一类型”的片面结论,出现了“区域性村庄”的概念[15],强调从区域性整体视角探究连续的自然地理空间梯度变化对乡村景观的塑造。信息通信技术发展使乡村被卷入更大的城乡关系网络,关系范畴的探讨排斥了在范围和规模的静态和分层结构中所固定的空间地方概念[16],代之以动态变化的“活动、轨迹和互联”所产生的位置空间[17]。关系网络创造出了“空间—关系”的空间[18],使得“城市性”与“乡村性”同时在城市和乡村中表达,乡村概念逐渐模糊化。

二是乡村功能要素重构。乡村在动态变化中呈现多功能、差异化发展。当前乡村已突破原先农业生产功能主导的真空发展状态,随着消费、文化和生活等非农功能不断嵌入与置换,乡村向着多功能化进一步转型。消费化转向使乡村被赋予了消费价值,促使其向旅游化与商品化发展。市场营销与媒体宣传促使乡村由景观社会进一步向虚拟社会转变。而消费主体的城市性生活需求与其所追求的乡村自然风光塑造的符号性消费形成碰撞,使空间不断受到创造性破坏,呈现出持续的自我更新与重构。同时快速城镇化带来的政治制度变迁和乡村社会关系的转变加速了演变态势,呈现出区域间不均衡、差异化的乡村发展情景。

三是乡村空间概念扩展。乡村空间是可想象的、物质的和可实践的。乡村这个标志正在日益脱离其地理空间的参考,更像是一种社会建构,一种思想范畴[14]。相较于直接以现实地点或社会表现为基础来认识乡村,或许将其作为交织在一起的“物质和观念的”乡村空间的认识方法更为准确有效[11]。“物质现实”和“思想现实”在构成“多元乡村”的现实中同样重要。乡村空间延展出乡村地方、乡村表征、乡村生活三重内涵[11],三方自成逻辑又相互依存。这种关系促使乡村空间活力提升,不仅为乡村提供了重构的机会,而且为以乡村的价值和规则为核心的“乡村政治”创造了空间[6]。

1.2 乡村类型划分

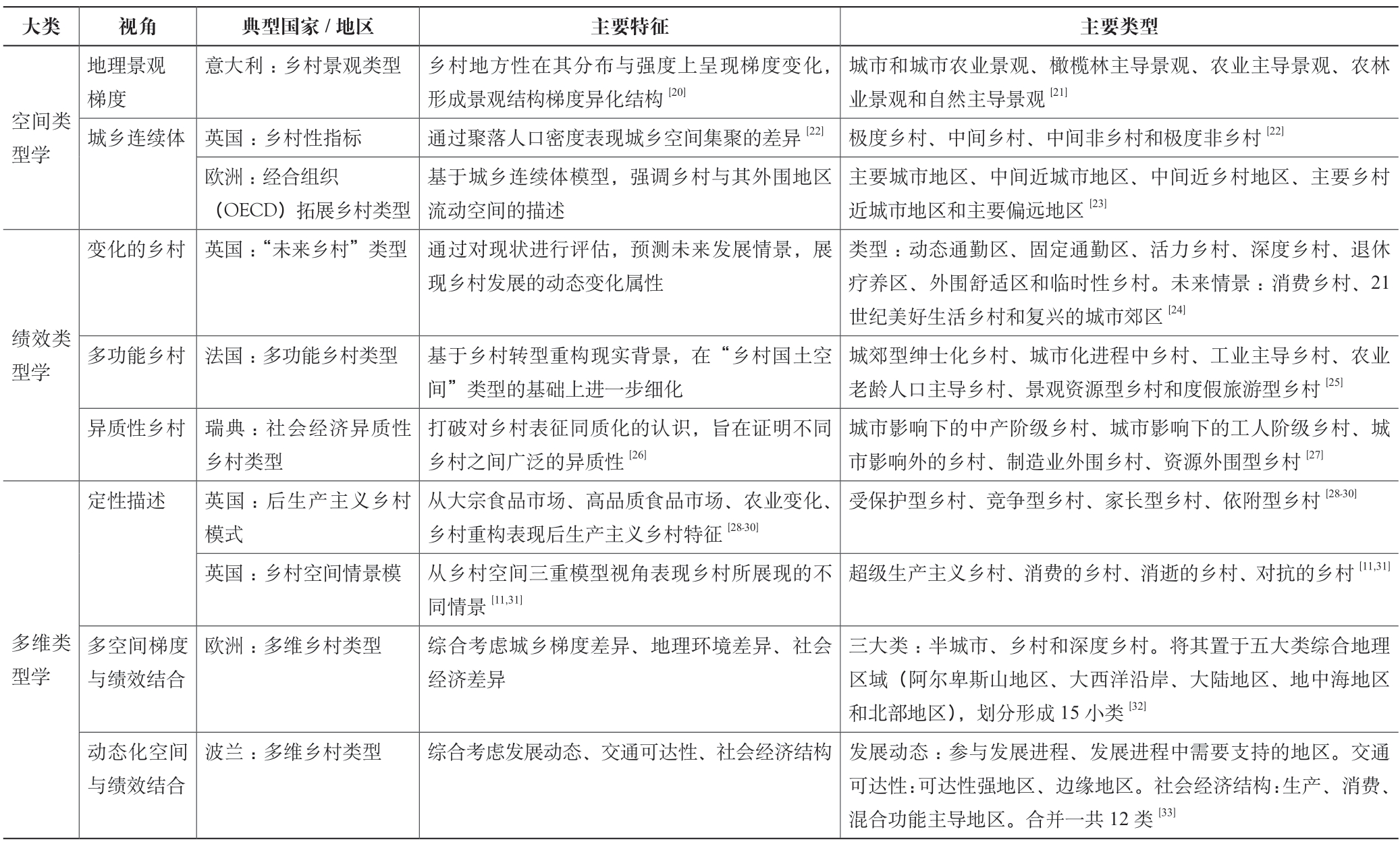

欧盟联合研究中心(European Commission Joint Research Center)在相关科技报告中分别提出了基于城乡要素流动的空间类型学和基于社会经济效益水平的绩效类型学两种分类办法[19],这两种办法被广泛运用于欧洲不同国家和地区。考虑到新时期乡村呈现的转型重构,原有分类模式并不能准确描述现有特征,难以用来剖析乡村更深层次的问题。因此,结合上文总结的乡村概念的三点变化,本文为原先类型划分赋予了不同内涵,并针对乡村空间概念扩展这一变化提出了多维类型学;进而针对不同视角选取典型国家地区乡村分类实践案例进行具体阐述(表2)。

表2 欧洲主要乡村分类及其特征

不同划分视角展现出不同的乡村特征内涵:第一,用关系术语来探讨区域性乡村,从地方空间和流动空间视角赋予空间类型学新意义;第二,挖掘功能要素重构的变化特征,从变化的、多功能和异质性视角进行绩效类型学研究探讨;第三,考虑到乡村空间概念的扩展,不再将乡村视为单一与自然打交道的物质空间,或者社会关系主导的简单社会建构,而是将其作为一个社会—自然相交融的空间看待,其间多元存在通过多元方式联结而成的网络塑造了乡村之间广泛存在的异质性[13]。因此在前两类的基础上进行多维类型学分析探讨,能够从空间与社会经济相融合的视角认识与展现乡村的混合变化特征。

2 空间类型学

2.1 地理景观梯度视角

自然地理空间为造就不同地域景观创造了先决条件,而人类活动对景观构成及其空间形态分布具有强烈的干预作用,从而形成复杂的景观空间关系结构,并在区域范围内呈现梯度变化[20],塑造着各具特色的乡村“地方空间”。城乡边远地区呈现出的多功能景观和差异化的自然性空间,是其内部与环境、社会、经济等多元功能相关的各种实践活动相互作用的外在体现[34]。为更好地识别、保护和开发乡村自然景观与地方特色,维扎里(Vizzari)基于广泛的地理景观梯度差异,运用多元统计分析工具对意大利中部农村地区进行建模和表征,从景观格局特征和层次结构的梯度变化角度对乡村进行类型划分,识别出8 种乡村景观类型,且不同类型在空间分布上呈现出显著的梯度变化。将这8 种类型进行相似性集聚,可合并出5 种不同景观主导的乡村类型,分别为:城市和城市农业景观、橄榄林主导景观、农业主导景观、农林业景观和自然主导景观[21]。

该分类方法实现了对人工干预形成的景观特征差异和土地利用强度变化的准确描绘,对具有较大城乡自然景观梯度差异的乡村地区实现了精准分类。研究不仅突出了占主导地位的“支柱”景观对区域内乡村空间的塑造作用,还体现了人为作用对乡村空间景观的塑造呈现出中心向外围递减的效果,更展现了过渡性景观对区域整体地方空间变化趋势的异质性重塑,表现出形状复杂、景观多样的自然空间特征。基于景观梯度变化和嵌套式的景观类型分类,剖析其背后复杂的人类活动作用,有助于推动乡村地区土地利用合理化和生态保护活动的进行;强调了城乡边缘地区多样性发展的可能,有助于指导这类地区资本要素的有效投入[21]。

2.2 城乡连续体视角

早在20 世纪20 年代,索罗金和齐默尔曼(Sorokin &Zimmerman)就提出了城乡连续体模型[5],揭示了乡村与城市之间紧密的双向对流,乡村空间向着区域化和关系化扩展。在此分析框架下,克洛克(Clock)以聚落人口密度差异量化城乡区域之间不同地区“乡村性”(rurality)的大小,从而展开早期乡村分类尝试,将英国乡村分为极度乡村、中间乡村、中间非乡村和极度非乡村4 种类型[22]。然而,城乡功能要素的流动联系无法通过人口密度差异表现,而更多以交通、信息流等形成的关系来揭示,关系的产生进一步促进了区域间流动空间的形成。

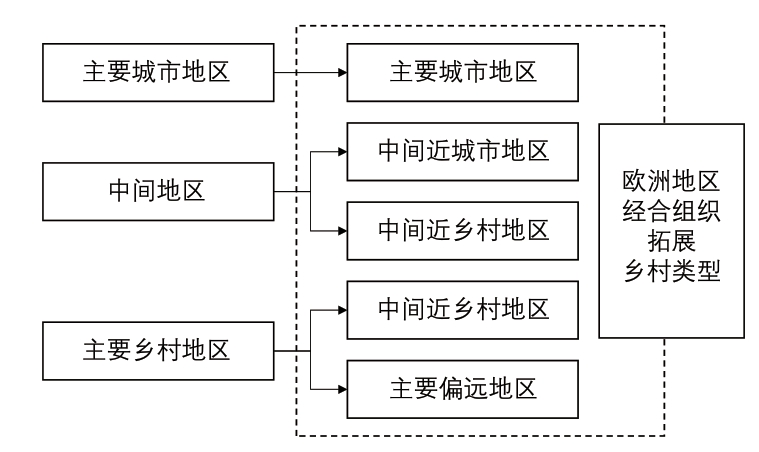

在欧洲国家对偏远乡村地区发展问题关注日益强化的背景下,为避免出现仅依据人口密度划分以及测量单位与区域规模不同所造成分类结果不具普适性的问题,欧盟区域政治委员会在原先经合组织将区域划分为主要城市地区、中间地区和主要乡村地区的基础上,结合DEM 模型和城市地图进一步测算城乡区域到中心城区的可达性水平,以地区50%人口到5 万人口规模的中心城区的通勤时间是否超过45 分钟为标准,将中间地区和乡村地区进一步划分为近城市地区和偏远地区。依此标准进一步将城乡区域细分为5 小类(图1):主要城市地区、中间近城市地区、中间近乡村地区、主要乡村近城市地区和主要偏远地区[23]。

图1 欧洲地区经合组织拓展乡村类型

资料来源:参考文献[23]

这种类型划分方式揭示了乡村空间关系化拓展与城乡空间网络化关联的强化,实现了乡村性与城市性在城乡区域中的混合展现。将乡村与城市联结成一个密切联系的关系网络,有助于发现偏远地区和临近地区在发展建设和规划治理上存在的显著差异,因此被运用于欧洲区域政策制定中。同时该类型划分方式被经合组织扩展到城乡区域类型划分的相关研究中,并在北美地区和澳大利亚等国家得以运用[35]。城乡连续体框架能够展现城市中心与腹地之间的人员流动和功能联系特征,深度挖掘其间具有高内生发展潜力、竞争力或存在社会问题的乡村地区,从实际和潜在功能联系出发分析乡村地区的竞争性和商业性,有助于为乡村发展提供有效参考。

3 绩效类型学

3.1 变化的乡村视角

乡村作为一种社会构造,通常要与另一实体联系起来进行认知。过去对乡村的认识更多将其视为落后、封闭、静止的地域空间,但事实上乡村社会结构不是简单固化的空中楼阁,而是镶嵌在动态关系网络中。随着乡村发展导向转变、本身多元价值融合以及现代化和国家宏观力量的介入与推动,乡村突破了原先孤立固化的状态,呈现出动态变化的发展态势。

洛和沃德(Lowe &Ward)在英国环境、食品和农村事务部的委托下,设计了名为“英国未来乡村”(England’s Rural Futures)的乡村分类预测模型,通过综合分析乡村现有发展水平差异,实现了对英国乡村地区未来20 年发展情景的预测。该模型结合人口变化、经济增长、通勤活动、知识从业者和各专业部门专业人员占比、居民家庭情况和文化遗产等内容构建综合指标体系,将乡村地区分为7 种类型,分别是动态通勤区、固定通勤区、活力乡村、深度乡村、退休疗养区、外围舒适区和临时性乡村。通过对比研究,发现乡村社会特征变化主要体现在三个方面:通勤能力变化造成乡村内部阶层更替,移民退休的动态变化为乡村引入资本与财政支持,乡村多功能转型发展成为主流态势[24]。

考虑到未来规划建设政策的不同以及社会对保存和培育乡村特色的依恋程度差异,该模型基于以上三大变化特征预测出三种未来乡村发展情景:消费乡村、21 世纪美好生活乡村和复兴的城市郊区。其中消费乡村是最具可能性的发展情景,主要指随着人们对乡村象征主义生活方式偏好的增强,部分高收入阶层进入乡村,使得乡村人口增加,其功能与产业呈现出消费化转型发展。同时,该分类方式揭示了国家权力、市场资本和城市经济拉力对乡村未来发展产生的影响。在当前全球粮食市场变动和世界经济动荡的背景下,乡村呈现出更强烈的变化特征与不稳定性,这种基于“未来学”的分类方法不仅是预测,更有助于对乡村未来发展路径进行假定性、可选择性探讨以及对发展驱动因素的识别与选择。

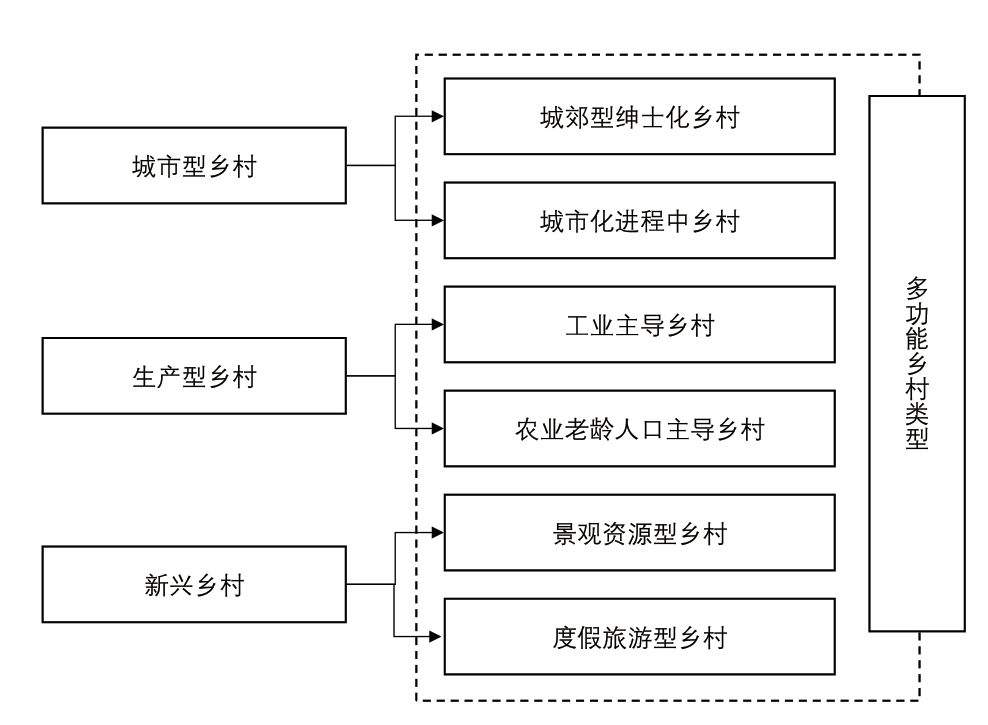

3.2 多功能乡村视角

伴随全球经济从福特主义向后福特主义发展转向,乡村呈现出从大众化、标准化向专业化、小型市场化演进的态势,其发展呈现出多功能化。多功能化打破了“生产主义”与“后生产主义”农业二分的明显僵局,承认两者在行动与思维上多维共存的可能。乡村在多功能化过程中,无论是其内部空间结构、人地关系还是外部城乡联系在很大程度上都得以重塑。

法国国土研究报告提出,其“乡村国土空间”的功能已经突破单一生产性功能,拓展为居住、休闲旅游、环境保护、景观遗产四重功能,进而将乡村划分为城市型乡村、生产型乡村和新兴乡村三种类型[36]。皮斯特(Pistre)在其基础上结合乡村主导产业、自然资源和竞争力等指标进一步细分乡村的多功能属性,将三大类乡村细分为六小类(图2),包括城郊型绅士化乡村、城市化进程中乡村、工业主导乡村、农业老龄人口主导乡村、景观资源型乡村和度假旅游型乡村,细致地展现了乡村转型重构背景下乡村出现的多功能转向[25]。

图2 法国“乡村国土空间”类型划分基础上的多功能乡村类型

资料来源:参考文献[25]

该分类方式对现有乡村社会结构、产业状况和特色资源的变化特征进行了动态分析,有利于探究新型城乡结构下乡村地区呈现的多样化空间发展背后的潜在原因。研究表明,随着城乡之间关系结构的调整,乡村与城市之间的联系更为密切,城乡之间的差异主要体现在其空间特色的界定而不再进行品质优劣的划分,呈现出交融与等值化的转变态势,从而使得差异化的社会、经济和技术因素在诸多领域不断塑造着乡村向着多功能化发展。此类型划分方式有助于为乡村多功能化发展的政策制定提供帮助,促进乡村多元可持续发展,创造新就业机会,提升乡村地区整体活力。

3.3 异质性乡村视角

当前大量研究表明,乡村地区正在或已经发生后生产主义转型,城市中产阶级的移民行为正加速乡村地区绅士化,乡村面临人口锐减、老龄化深化等问题。然而,有关乡村变化的文献虽包含一系列广泛具体的理论和实证主张,却难以找到具体的实践案例予以证明,这类研究暗示了同质化的乡村整体景象。事实上,全球化和后生产主义进程对不同乡村会产生各具差异化的影响作用,共同塑造广泛存在的“异质性乡村”。

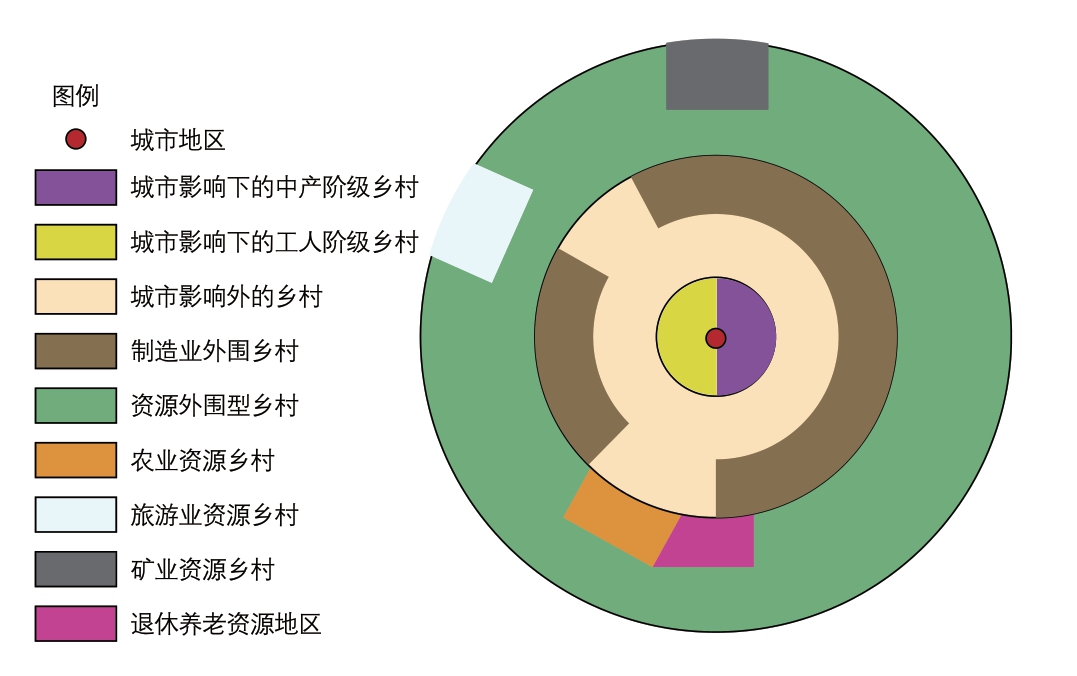

赫德兰(Hedlund)尝试突破传统单一维度的城乡关系,在确保乡村多维异质性充分体现的基础上,通过高分辨率数据对瑞典乡村地区进行类型划分。首先,依据人口规模、人口密度和建成环境,以100 m×100 m 栅格单位进行乡村地域空间的筛选识别。其次,从经济发展水平、空间形态差异、乡村发展积极性以及发展面临的变化与问题等角度,选取11个变量进行聚类分析,并在分析时排除地理位置对社会经济景观的影响。最后,将瑞典乡村地区分为五大类、16 小类。在社会经济异质性地理模式差异的基础上,将其置于城乡连续体中,按照距离城市由近及远分为五大类:城市影响下的中产阶级乡村、城市影响下的工人阶级乡村、城市影响外的乡村、制造业外围乡村、资源外围型乡村。研究表明,人口结构及其变化所造成的广泛差异和中心城市规模大小与其周边乡村异质程度呈现正相关性。同时,将不同类型乡村地区围绕其中心城市形成的空间格局抽象概括为同心圆式空间结构(图3),可发现制造业外围乡村独立于资源外围型乡村,与城市之间存有较强联系性,资源外围型内部的小类呈现热点式分布,证明了区域乡村类型的异质性演变[27]。

图3 瑞典社会经济异质性乡村类型

资料来源:参考文献[27]

该类型学展现出乡村地区多元异质的空间分布特征[26],描绘了丰富的乡村社会经济图景,证明了瑞典乡村绅士化规模和特征与英国存在差异的论点[37],指明旅游业对瑞典乡村发展未有明显的推动作用,并且多数瑞典乡村并没有出现人口减少和老龄化等问题。这些结论打破了大众对乡村表征及其后生产主义转型的刻板印象,较为直观地证明了地区与地区之间、城市边缘区与远郊乡村之间广泛存在的异质性。

4 多维类型学

乡村空间概念的拓展,使得乡村空间属性特征不能仅从空间自身以及其中的客体进行辨别,而应打破原先乡村空间研究中物质与意向二元对立的状态,将其作为“自然”与“社会”混合的系统进行综合分析。受此乡村空间再认知的启示,部分学者尝试了新的乡村定性分类描述。例如:默多克(Murdoch)、马斯顿(Marsden)等以影响乡村发展的4个核心领域为着眼点提出4 种“后生产”时代乡村模式,包括受保护型乡村、竞争型乡村、家长型乡村和依附型乡村[28-30]。哈夫克里(Halfacree)在乡村空间三重模型基础上从调节主义研究视角分析乡村空间结构化关联变化,提出了4 种乡村空间情景模式:超级生产主义乡村、消费的乡村、消逝的乡村和对抗的乡村[11,31]。这些分类尝试考虑到了乡村空间概念的多元内涵,但多以学者自身观点与视角为标准,多为对乡村空间状态的定性描述。将其多维空间视角与现有研究技术手段相结合,有助于实现定性特征描述的定量可测度化展现,有效提高乡村分类的实际运用价值。基于以上认识,本文选取了多空间尺度与绩效结合和动态化空间与绩效结合两个视角进行典型案例的具体阐述。

4.1 多空间梯度与绩效结合视角

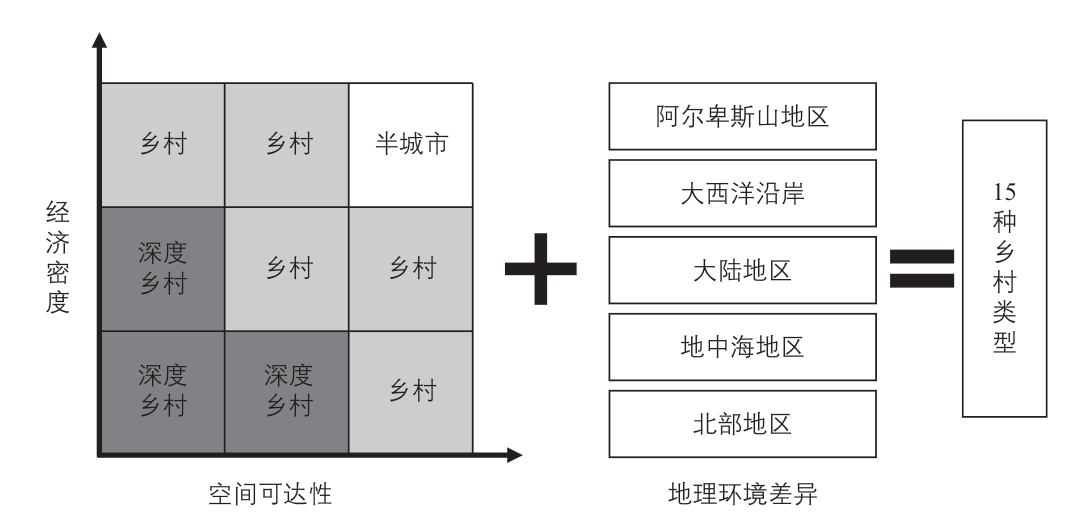

欧盟FP6 特定目标研究项目“欧洲乡村地区的预见性分析”(FARO EU)构建了一种多维乡村分类方法。该方法借用欧洲环境分层(EnS)[38]测算数据来反映欧洲各地环境条件差异,将13 个环境区集聚成5 个更大覆盖面积的综合地理区域——阿尔卑斯山地区、大西洋沿岸、大陆地区、地中海地区和北部地区,以此表现欧洲地域梯度差异。同时,选取土地使用、空间可达性、人口和经济活动等变量构建4 条关键轴,在保证最大限度减少单元异质性的基础上,构建经济密度数据集(包括GDP、人口密度和土地利用轴)和空间可达性数据集,将两者从低到高的分数分为三级构建坐标系,划分出9 类乡村地区,并整合为三大类,即半城市、乡村和深度乡村。最后,将其与上述五大类综合地理区域划分结果进行合并,形成融合社会经济发展、城乡梯度差异与地理环境差异的多维乡村类型划分[32](图4)。

图4 欧洲多维乡村类型

资料来源:参考文献[32]

该类型学考虑了与土地覆盖、土地利用相关的基本生物地理差异,如海拔和气候等要素,对其“地方空间”呈现出的梯度变化得以充分考虑。在两条关系轴的选取上,一条通过乡村现实发展情况和内生潜力表现其乡村空间中地方性实践活动及其生活特征,另一条引入“关系空间”的思维来代表城乡之间的关系网络。从乡村空间复杂的概念内涵出发,更有利于发展政策评估,为欧盟决策者和区域利益相关者提供了一个空间化和可视化的科学分析和交流框架。

4.2 动态化空间与绩效结合视角

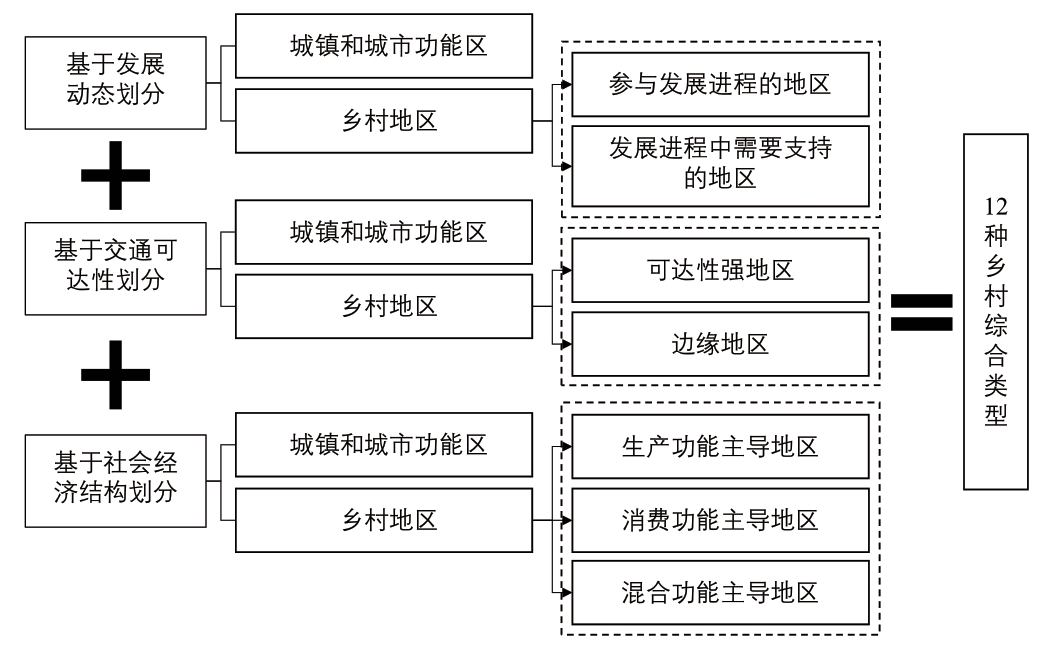

波兰科学院地理与空间研究所提出了一种可指导领土政策制定工具的乡村类型划分方法。该方法放弃了城乡连续体概念,通过发展动态、交通可达性和社会经济结构三个维度实现类型划分。首先,对乡村地区社会经济环境等指标以两年为间隔进行动态分析,以此描述空间结构的变化趋势和区域发展的平衡程度;同时,考虑到政策支持对乡村发展的促进作用和乡村表征的塑造作用,将乡村地区分为参与发展进程的地区和发展进程中需要支持的地区。其次,从地理位置和功能连接角度,选取与功能连接、社会经济和形态特征相关的7 个特征作为指标进行分类,以此展现城乡之间紧凑的“关系空间”结构,将乡村地区分为可达性强地区和边缘地区。再次,考虑到三重模型中乡村地方的概念,从生产职能和消费职能两方面选取多样化指标,对乡村发展水平进行定性比对,将乡村地区分为生产功能主导、消费功能主导和混合功能地区。最终,将三种独立类型进行交叉合并,形成12 种乡村综合类型[33](图5)。

图5 波兰多维乡村类型

资料来源:参考文献[33]

本类型学通过三个维度对乡村地区进行分类,扩展了乡村地区分类包含的最大信息量,描绘了乡村地区状态及其空间分异的综合图像。该动态方法为发展政策的制定与监管提供了可能,有利于乡村表征的塑造;位置维度展现了空间位置的差异与乡村空间关系化的延展程度;结构维度有利于表现差异化的乡村地方与乡村生活特征。同时,该方法能够针对不同乡村类型对四大政策目标的显著性作用进行分析,使得资金合理投入,而不局限于由行政决策“人为”进行区域选择。

5 对我国乡村发展认知的启示

上述欧洲乡村分类相关研究是从乡村自身概念特征出发,通过定性与定量相结合的研究方式,融合多维尺度和多元要素构建出准确适用的分类体系,实现对更大范围内乡村地区的测度与识别,有助于乡村发展模式选择和发展政策制定。这种“理论概念—类型识别—发展建设”全过程的分类研究探讨,可为我国乡村概念认知、分类规划以及发展建设提供有益的参考借鉴和相关启示。

(1)重塑乡村概念的多元内涵。欧洲国家对乡村的认知呈现关系化、社会化转向,涵盖了乡村生境景观、社会经济活动和社会资本联结等多领域,展现了更广阔的乡村空间关系和异质演化特征。反观我国学界对乡村的认知,仍存在空间视角单一、演化特征认知有限、社会资本网络不平衡等局限性问题。在当前城乡融合发展背景下,若仅着眼于乡村物质空间环境提升,将会忽略一些分散的、隐秘的、形象的要素对乡村空间的重塑作用[38],并不利于实现乡村振兴的目标。因此,拓展乡村概念认知“边界”将成为我国乡村研究所需探讨的基础性问题。结合欧洲研究经验,一是应将“乡村”置于更宏大的思考语境,将抽象现实反映与发展前瞻性思考相融合,把控其未来发展演变趋势[39];二是应将乡村视作多元关系系统,关注其内生产业资本、治理组织和社会文化等多元内涵,融合社会学、文化学、地理学等视角,将现有理论与多功能乡村、原真性和现代性等理论体系联系,推动概念理论的突破创新;三是应从“乡土性”本源出发构建多维动态的认知与调查总体框架,通过深入探访和丰富的案例调查研究,探寻我国乡村个案背后的异质性价值。

(2)构建乡村分类的规划体系。欧洲国家的乡村分类多与政策制定或国家战略定位存在密切联系,差异性的有效识别使乡村政策的实施更具针对性与可行性,有助于资源要素投入效益最大化。借鉴乡村边缘化发展阶段模型[40],可以发现当前我国乡村在经历了快速城镇化和乡村人口缩减之后,正面临着乡村功能消亡和建设同质化的挑战。为应对未来乡村系统功能重构所引发的负面影响,地方政府作为乡村振兴的倡导者,必须着手构建切实有效的乡村分类规划体系,积极推进乡村国土空间优化和乡村自身多元价值挖掘。在规划内容上,我国乡村分类规划应考虑到更大范围内乡村自然景观差异、城乡融合交互网络、乡村内部变化的多元自然社会要素,强化乡村分类的连续性、可比较性与预测性,实现对乡村情景的动态捕捉,分级分类指导乡村发展政策和规划管理及时调整。在规划技术方法上,应推动不同职能部门或机构有效合作,采用动态化、专业化的数据分析技术,通过多元数据融合表达来展现乡村发展的特征与问题。同时,要强化与现有规划体系衔接,在国土空间基础信息平台基础上构建全域乡村空间信息数据库,及时把控乡村系统特征变化。

(3)深入挖掘乡村价值,实现乡村共建共享。欧洲国家的后乡村时代更关注对乡村多元价值的思考和系统主体实践行为,其城乡等值化视角将乡村视为内外融合的系统概念,而不是城乡体系孤立边缘化的空间存在,从而实现了对乡村价值的全面认知。当前我国正处于城乡关系加速重塑时期,对乡村价值的认知受到城市主导观念的影响,使之逐渐丧失了原有的乡土原真性,甚至带来了破坏性建设及其实践行动。因此,构建合理的乡村价值认知体系是新时期我国乡村发展建设的重要前提。一方面,乡村建设应聚焦于乡村的复合功能价值,实现“乡土中国”的坚守与复兴。除了乡村生产主义价值导向之外,还可延伸到乡村的生态自然、特色文化、环境保护、历史遗产等多元价值的挖掘,从而为城乡居民打造优质的生产生活生态的理想空间。另一方面,构建基于乡村价值共识的多元主体网络,组织多方参与的实践活动促进乡村发展建设。例如:借助乡村特征感知讨论等形式,加深村民对乡村价值的理解,培育乡村社区振兴的内生动力主体;借助乡村特殊的社会资本网络与能人带动效应,积极吸引“新兴农民”扎根乡村、共建乡村;在国家乡村振兴战略推动下,鼓励引导村企社多方组织机构建立公私合作式伙伴关系网络,增强乡村社区的自我复兴能力。

注:文中表格均为作者绘制。

[1] 吴晓华.实施乡村振兴战略的路线图和任务书——2018 年中央一号文件解读[J].前线,2018(4): 46-48.

[2] 乔陆印.乡村振兴村庄类型识别与振兴策略研究——以山西省长子县为例[J].地理科学进展,2019,38(9): 1340-1348.

[3] BERG L,WINTJES A.New ‘rural lifestyle estates’in the Netherlands[J].Landscape and urban planning,2000,48(3/4): 169-176.

[4] CLOKE P J,MARSDEN T,MOONEY P H.Handbook of rural studies[M].London: Sage,2006.

[5] SOROKIN P A,ZIMMERMAN C C.Principles of rural-urban sociology[M].New York: Henry Holt &Co.,1929.

[6] WOODS M.Rural[M].Abingdon: Routledge,2011.

[7] HOGGART K.Let’s do away with rural[J].Journal of rural studies,1990,6(3): 245-257.

[8] MURDOCH J,PRATT A.Rural studies: modernism,post-modernism and the ‘post-rural’[J].Journal of rural studies,1993,9(4): 411-427.

[9] MURDOCH J.Co-constructing the countryside: hybrid networks and the extensive self[J].Country visions,2003: 263-282.

[10] HOLMES J.Impulses towards a multifunctional transition in rural Australia:gaps in the research agenda[J].Journal of rural studies,2006,22(2): 142-160.

[11] HALFACREE K.Rural space: constructing a three-fold architecture[J].Handbook of rural studies,2006: 44-62.

[12] MALPAS J,GANDER HH.The Routledge companion to hermeneutics[M].New York: Routledge,2015.

[13] GALLENT N,GKARTZIOS M.Defining rurality and the scope of rural planning[M]// The Routledge companion to rural planning.Routledge,2019: 17-27.

[14] ROSENQVIST O.Deconstruction and hermeneutical space as keys to understanding the rural[J].Journal of rural studies,2020,75: 132-142.

[15] 徐勇.“分”与“合”:质性研究视角下农村区域性村庄分类[J].山东社会科学,2016(7): 30-40.DOI: 10.14112/j.cnki.37-1053/c.2016.07.003.

[16] MARSTON S A,JONES J P,WOODWARD K.Human geography without scale[M]// PHILO C.Theory and methods.London: Routledge,2017: 337-354.

[17] MASSEY D.Geographies of responsibility[J].Geografiska annaler: series b,human geography,2004,86(1): 5-18.

[18] WYLIE J.Landscape[M].London: Routledge,2007.

[19] COPUS A,PSALTOPOULOS D,SKURAS D,et al.Approaches to rural typology in the European Union[R].Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities,2008: 47-54.

[20] GODRON M,FORMAN R T T.Landscape modification and changing ecological characteristics[M]// MOONEY H A,GODRON M.Disturbance and ecosystems.Berlin,Heidelberg: Springer,1983: 12-28.

[21] VIZZARI M,SIGURA M.Landscape sequences along the urban-ruralnatural gradient: a novel geospatial approach for identification and analysis[J].Landscape and urban planning,2015,140: 42-55.

[22] CLOKE P J.An index of rurality for England and Wales[J].Regional studies,1977,11(1): 31-46.

[23] DIJKSTRA L,POELMAN H.Remote rural regions: how proximity to a city influences the performance of rural regions,Regional Focus 1[EB/OL].[2022-12-08].http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2008_01_rural.pdf.

[24] LOWE P,WARD N.England’s rural futures: a socio-geographical approach to scenarios analysis[J].Regional studies,2009,43(10): 1319-1332.

[25] PISTRE P.Renouveau des campagnes françaises.evolutions démographiques,dynamiques spatiales et recompositions sociales[J].Carnets de géographes,2013(6): 17-49.

[26] HEDLUND M.Mapping the socioeconomic landscape of rural Sweden:towards a typology of rural areas[J].Regional studies,2016,50(3): 460-474.

[27] OECD.The new rural paradigm: policies and governance[M].Paris:Organisation for Economic Co-operation and Development,2006.

[28] MARSDEN T.New rural territories: regulating the differentiated rural spaces[J].Journal of rural studies,1998,14(1): 107-117.

[29] MARSDEN T,MURDOCH J,LOWE P,et al.Constructing the countryside:an approach to rural development[M].London: UCL Press,1993.

[30] MURDOCH J,LOWE P,WARD N,et al.The differentiated countryside[M].London: Routledge,2003.

[31] HALFACREE K.Trial by space for a ‘radical rural’: introducing alternative localities,representations and lives[J].Journal of rural studies,2007,23(2): 125-141.

[32] VAN EUPEN M,METZGER M J,PÉREZ-SOBA M,et al.A rural typology for strategic European policies[J].Land use policy,2012,29(3): 473-482.

[33] BAŃSKI J,MAZUR M.Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy[J].Land use policy,2016,54: 1-17.

[34] ZASADA I.Multifunctional peri-urban agriculture-a review of societal demands and the provision of goods and services by farming[J].Land use policy,2011,28(4): 639-648.

[35] BREZZI M,DIJKSTRA L,RUIZ V.OECD extended reional typology:the economic performance of remote rural regions[J].OECD regional development working papers,2011(6): 1-21.

[36] 范冬阳,刘健.第二次世界大战后法国的乡村复兴与重构[J].国际城市规划,2019,34(3): 87-95,108.DOI: 10.22217/upi.2018.189.

[37] HJORT S.Socio-economic differentiation and selective migration in rural and urban Sweden[D].Västerbotten: Umeå University,2009.

[38] METZGER M J,LEEMANS R,SCHRÖTER D.A multidisciplinary multiscale framework for assessing vulnerabilities to global change[J].International journal of applied earth observation and geoinformation,2005,7(4): 253-267.

[39] 乔杰.生命体视域下的乡村空间研究[D].武汉: 华中科技大学,2019:15-21.

[40] 郭紫薇,洪亮平,乔杰,等.英国乡村分类研究及对我国的启示[J].城市规划,2019,43(3): 75-81.

[41] 胡航军,张京祥.“超越精明收缩”的乡村规划转型与治理创新——国际经验与本土化建构[J].国际城市规划,2022,37(3): 50-58.DOI:10.19830/j.upi.2021.612.