引言

多年乡村振兴战略的实施已证实乡村规划对于我国乡村发展的重要引导作用;与此同时,国土空间规划改革背景下,实用性村庄规划、村庄设计等针对乡村的规划的重要地位得到进一步明确。但目前,我国乡村规划的规划内容和编制方法尚在探索中,并未形成统一的规划体系,实践过程中仍存在目标过于综合、工作层次和体系关系不明确等关键问题[1]。国际上对于乡村发展与规划的实践体现出一定的规律性并已有诸多经验,涉及乡村发展的各个领域,如乡村可持续规划与建设、乡村多元产业融合等。基于此,研究国际上乡村发展和规划的经验对于我国乡村的振兴发展和规划编制实施具有非常重要的现实意义。

乡村发展是一个历时性的过程,随着技术水平的不断提高,空间需求不断发生变化,进而带来空间形态和结构的演变。在此过程中,乡村在城乡地域中的作用和地位定然不是一成不变的,随之发生变化的还有城乡发展的理念。因此,为了更好地理解现阶段乡村发展的重点任务,以及探索相应的乡村规划方法,本文梳理了国际乡村发展相关理念的演变,明确现阶段乡村发展的前沿议题,进而引荐各地应对前沿议题的政策措施和规划方法,以期为我国乡村发展目标制定、规划体系建设和编制实施提供启示。

1 国际乡村发展的理念演变

1.1 国际城乡发展历程回顾

城乡关系的演化贯穿于人类社会城市化的整个过程。若以时间线和城乡关系的角度归纳英国、美国、法国、德国、日本、中国的城乡发展历程(图1),不难发现虽然各国发展基础与阶段不同,但城乡关系基本遵循一致的演进历程。农业化和工业化初期,由于生产力水平的限制,城市与乡村互相置换工业产品和农业产品,呈现相互依赖的关系。工业革命带动城市化发展并急剧改变了城乡关系,城市作为生产和交换中心,以其经济文化优势吸引农村人口、资源大量向城市转移,城乡差距逐渐拉大,农村越来越依赖于城市的市场、基础设施和公共服务,二元对立关系由此形成[2]。1960 年代起,各国相继进入城市化中后期阶段,面对城乡发展的不平衡,开始重视乡村的发展以及城乡之间的互动和一体化,并实行了若干政策,如德国的乡村更新(Dorferneuerung)、法国的乡村复兴(La renaissance des campagnes)、日本的农村再生,以及中国的乡村振兴和城乡融合发展。学术界对城乡关系理论的研究同样经历了“合—分—合”的过程,即早期关注城乡的相互依存和关联发展;之后快速城市化孕育了二元结构理论,成为城乡关系研究的关键转折点;1970 年代以来,城乡关系研究出现“回归”现象,强调城乡协调发展逐渐成为学术界共识[3]。

图1 英国、美国、法国、德国、日本、中国的城乡发展历程

资料来源:作者绘制

1.2 国际乡村发展理念演变的特点

1.2.1 统一性

(1)从城乡二元转向城乡一体

从城乡二元对立到城乡一体化发展是世界范围现代化趋势和社会历史发展的规律使然。一方面,许多国家意识到传统的城市—乡村两分法在理论和实践上都存在缺陷,逐渐形成城乡一体的相关理念。例如1990 年代,麦吉(McGee)提出亚洲农村与城镇之间通过高强度、高密度的相互作用形成Desakota 空间模式,城镇和乡村相互补充而融为一体[4]。另一方面,随着快速城市化进程,大都市区、城市—区域等新的地域尺度出现,城镇与乡村之间的区别缩小,强调区域内部城乡之间“公平性”的理念不断涌现。例如1950 年代,德国开始倡导“城乡等值化”理念并将其引入部分区域空间发展规划和国土规划,通过土地整理、乡村更新等方式,实现在农村生活并不代表生活质量降低的目标[5]。21 世纪初有学者提出“水平大都市”理念,强调城市与农村紧密相连、相互渗透,形成一个分散、多极但通信、交通和经济能够自组织的系统[6]。总之,城乡从二元结构走向一元,意味着城乡之间实现一体化的基础设施、公共服务和社会保障体系,要素能够自由流动,呈现了形态上“有差异”而社会关系和福祉上无实质“差距”的状态[7]。

(2)从效率优先转向生态优先

随着城市化进程发展,城乡发展逐渐从以往的快速空间扩张模式过渡到更加注重公平、生态、文化等多重理念的阶段。乡村发展也随之经历了转变——不再仅仅专注于农业生产效率,而更加关注生态和文化等方面的发展,甚至为了有助于土壤地力的恢复和可持续性维持,在一定程度上压缩正常时期的农业生产效率,为生产潜力发掘和生态修复提供必要的空间。1930 年代左右,欧洲国家和日本等开始兴起生态农业;1960 年代,欧洲的许多农场转向生态耕作;1970 年代末,东南亚地区也开始实施生态农业,生态优先理念成为世界各国农业发展的共同选择[8];1980 年代起,农业景观逐渐成为欧洲国家乡村发展和土地管理的重要内容。例如:法国陆续通过了多项农业景观的相关法令,并与农业政策相结合,引入生态、景观方法以促进生态农业的转型发展[9]。在生态优先理念的引导下,可持续农业发展、生态农业、农业景观、文化景观保护等概念成为国际农业与乡村发展的重要议题。

(3)从单一功能转向多元价值

千贺裕太郎认为,乡村发展理念经历了从早期高度重视农业产出到注重人居环境、关注多元化发展的历程[10]。西方学术界通常用“生产主义”向“后生产主义”的转变来归纳乡村的多元化转型,其主要内涵是农业不再单单聚焦于粮食产量,还注重粮食质量、乡村环境、农业可持续发展、生态服务、文化教育等多重价值[11]。欧盟进一步将其贯彻到政策实践中,为乡村发展制定了多功能性措施[12]。德国的乡村从二战后以粮食生产为主逐步转为强调满足生态、文化、休闲旅游等多元需求,有条件的乡村形成了服务业、制造业与农业三产融合的产业体系[13]。法国的乡村政策总体上呈现从农业单中心到乡村综合发展的导向,发展出“新乡村”的经济特点和模式,最显著的表现就是度假空间和第二居所的发展[14-15]。东亚地区的日本、韩国开展了“一村一品”“新村运动”等,利用小农经济与第三产业的结合,开发农业在生态环保、休闲养生、文化教育等方面的多功能性。从实践来看,开发农业多种功能,发挥乡村多元价值,有利于提升农村经济效益,进而完善居民生活,成为当前国际乡村发展的重要目标之一。

1.2.2 差异性

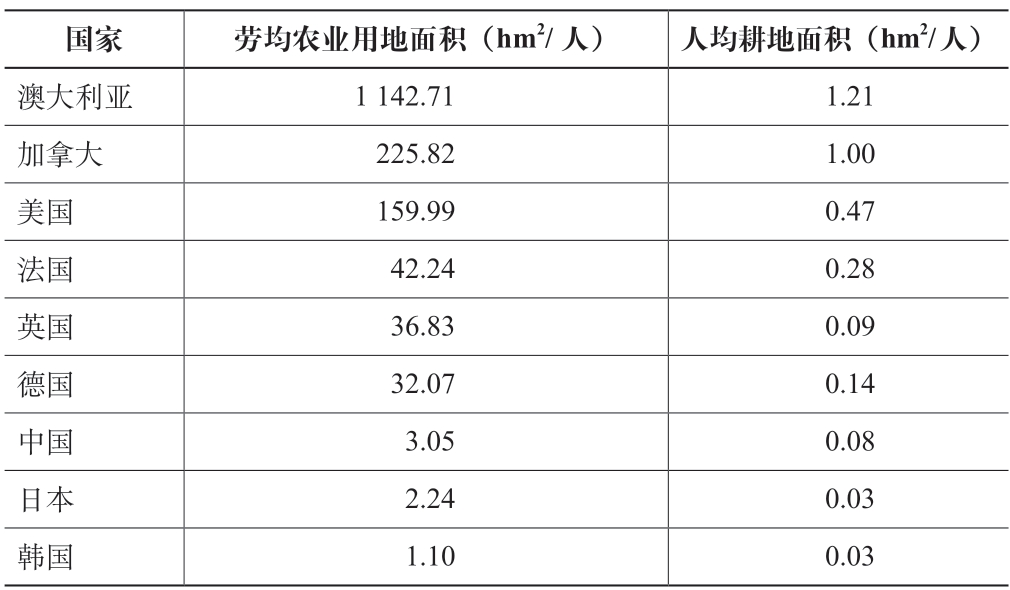

(1)农业政策与生产理念差异

由于资源禀赋、制度背景等不同,世界各国的农业生产理念和农业发展政策有所差异。澳大利亚、加拿大、美国等国家劳均农业用地和人均耕地面积较高(表1),多采用高度规模化和机械化的农业生产方式,结合其自然地理条件和农业传统,发展农牧产品出口导向的商业农业,并配套各类政策以提高农业竞争力。美国经过多项法案调整将农业政策从传统的农业补贴转为对农场的贸易和信贷补贴;加拿大重视农场的基础设施和交通运输系统建设,力求保持世界一流的农场经营水平[16]。法国、德国、英国等国主要采取中等规模集约机械化的农业生产理念,并实施生态农业政策。一方面,针对传统农业建立约束惩罚机制,同时对发展生态农业的农户和企业给予经济补偿;另一方面,通过土地资源整治适度扩大农业生产规模,推进农业科技对劳动力的替代并创新经营模式[17]。中国、日本、韩国等亚洲国家人均农业资源较少,主要采取小规模精细化的农业生产方式。日本粮食自给率较低,主要农产品依赖进口,因而采取保护本地农业的措施以应对粮食安全和农村发展问题,如通过立法提出高水平关税和配套政策以限制农产品进口价格,通过收入支持生产控制计划以保护本国农产品生产,构建农业协同组织以克服单一农户缺陷[18-19]。

表1 2021 年部分国家人均农业资源

资料来源:作者根据联合国粮食与农业组织(https://www.fao.org/faostat/zh/#data)资料计算

(2)农村发展和转型阶段差异

随着农业生产力的提升,农村为工业化提供廉价劳动力和食物支撑等,促进了国民经济的结构转型;结构转型则为农村创造就业机会、农产品需求和新兴农业技术等,促进农村的经济转型[20]。这一过程使得农业在整体经济中的比重逐渐降低,且从业人员逐渐减少,并最终表现为农业GDP 占比与农业就业占比逐渐接近,城乡劳动生产率趋同。因此,农业就业占比与农业GDP 占比的差值可以反映农村的经济发展与转型情况。英国工业化进程和农村转型起步较早,在20 世纪中期已经实现了农业GDP 占比基本等于农业就业占比,二者差值长期稳定在1%以下,城乡劳动生产率差异基本消除。同英国相比,美国、德国、法国的工业化和农村转型起步较晚,农业就业占比与农业GDP 占比的差值自20 世纪末21 世纪初以来一直接近1%。亚洲国家的工业化进程较欧美国家更晚,日本和韩国农业就业占比与农业GDP 占比的差值目前分别为2%和3%左右,农村经济转型仍在持续中。而中国的这一差值目前高达15%左右,城乡劳动生产率差异仍较大,农村发展阶段相对落后①各国相关数据出自联合国粮食与农业组织(https://www.fao.org/faostat/zh/#data)。。

2 国际乡村发展的前沿议题与规划响应

2.1 乡村可持续发展

可持续发展在乡村领域的应用从农业可持续开始。1991年,联合国粮食与农业组织将农业可持续发展定义为“通过管理和保护自然资源基础以及改变技术和制度,不断满足当代及后代人类需求”,同时提出“农业与农村可持续发展”概念,强调食物保障、农村地区的就业与经济增长、消除贫困,以及自然资源和环境保护等[21]。由此,可持续在乡村地区的研究拓展到了农业以外的其他领域,乡村可持续的概念开始广泛应用。乡村可持续是一个综合性的概念,旨在平衡经济、环境、社会等各方面的需求,推动农村地区朝着健康、活力和有吸引力的方向发展[22-23]。与可持续发展思潮的演变相呼应,许多国家在乡村可持续的实践层面进行了积极探索。

首先,乡村政策经历了从关注单一农业发展向农业农村全面发展再向强调乡村可持续发展的转变。以欧盟共同农业政策(Common Agricultural Policy)为例,该政策于1962 年正式发布,旨在建设欧盟共同的农业市场,其关注重点经历了单一农业、农村多元功能、乡村可持续发展的演变[24-25](表2),主要经验可归纳如下:(1)农业可持续方面,以绿色直接支付鼓励符合交叉遵守①交叉遵守指农户需履行公众和动植物健康、保护小动物、保护环境方面的义务。农民领取补贴必须满足交叉遵守的要求,一旦发现农业生产中存在违反交叉遵守的情况,则视情况扣除1%~20%不等的直接支付资金。要求的可持续农业生产活动[26]。2007年的欧盟共同农业政策首次推出绿色直接支付政策,对农民保护自然环境、减缓气候变化的生产行为进行补贴;2014 版将直接支付中绿色直接支付比例提高到30%;2023 版进一步向农民提供环境友好型耕作的报酬。(2)农村可持续方面,要求各成员国制定具体的农村发展方案以强化农村可持续发展措施,且每个方案中至少有30%的资金用于环境和自然保护,鼓励发展相关二三产业如食品、旅游和休闲产业等[27]。

表2 欧盟共同农业政策演变历程

注:* 共同农业政策通常以7 年为一个周期,欧盟委员会建立了共同监测和评估框架以评估2014—2020 年共同农业政策的绩效,并引入一项过渡性法规,将2014—2020 年共同农业政策的大部分规则延长至2022 年底。

**欧盟于2019 年12 月通过的《欧洲绿色协议》是一项实现经济社会可持续发展的系统性变革。

资料来源:作者根据参考文献[27]和https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy_en 绘制

其次,通过强化乡村社区的可持续发展提升居民生活质量。1990 年代,面对乡村传统产业的衰退,美国政府开始培养乡村自我发展能力以实现乡村社区的可持续发展。在政策制定方面,乡村政策的重要方向是通过建设活力社区留住村民,特别是受过高等教育的青年群体。俄勒冈州开展的乡村社区活力评估项目最具代表性——在制定包括安全、环境、教育、经济、艺术与文化六个方面的乡村社区活力框架基础上,通过指标评估提出乡村社区的改善方案[28-29]。在乡村规划方面,美国各州实行“县/市规划—乡村社区规划”两级体系,以保护乡村特色、乡村公共服务、土地开发利用与密度构成乡村地区的规划实施框架[30]。在法律保障方面,美国的乡村发展计划被纳入农业法案,核心是促进乡村社区的自主发展,着重通过法律强制保障政策资金的连贯性和稳定性(表3)。美国农业部据此采取具体措施,如提供可负担的安全住房,支持农村经济和商业发展,促进农村社区基础设施建设等[32]。

表3 美国历版农业法案中乡村发展相关内容

资料来源:参考文献[31]

2.2 城乡融合与乡村区域发展

世界各国在城市化进程中普遍面临乡村与城市发展不平衡、不协调的问题。西方发达国家在经历快速城市化后,其城乡转型并不是以消灭乡村为代价,而是选择了城乡融合发展之路,既不完全依赖单向城市化来解决乡村发展问题,也不完全依靠乡村自身来实现复兴和活化[33];东亚国家如日本、韩国、中国在城市化中后期也十分重视城乡融合发展。1990年代以来,学术界开始注重乡村区域发展,有学者从经济、政治和社会文化等多个角度分析了农村区域规划的重要性,还有学者指出解决英国农村发展问题需要统筹城乡,合理规划乡村区域发展[34-36]。由此,乡村规划不再局限于关注乡村地区本身,而是从更大的城乡和区域角度出发,探索城乡融合和乡村区域发展的规划方法。

首先,在城乡尺度,注重乡村与城市的融合发展,通过基础设施、公共服务等体系建设,实现要素和居民在城乡之间自由流动。瑞士以深植的联邦制根基和独特的城乡结构,长期以来呈现城乡融合的特征:城市与乡村在空间分布上分散化,并保持很强的相互联系和相互依赖性,基础设施和公共服务体系完善,居民在城乡之间便捷流动[37]。该特征的形成与空间规划紧密相关,其一,早在瑞士空间规划形成的初始阶段,梅里(Meili)即制定了空间发展的“分散化”原则——整个国家由具有竞争力的中小城市和功能完备的乡村地区组成,基础设施平等地分布于整个国家,使城乡之间保持紧密联系,实现广泛融合[38]。这一原则深刻影响了瑞士的空间发展。其二,尽管1990 年代以来,瑞士的空间战略更倾向于空间集聚化和大都市化的主流模式,但由于其分散化的规划理念、均等完善的设施配置、高度协同的区域发展等举措,城乡融合的空间形态仍然得以保持,并呈现越来越紧密的联系[39-40]。

其次,鼓励将乡村嵌入区域网络,通过区域整体规划来强化乡村发展。美国的“乡村复合体”(Ruralplex)模式是乡村区域发展的典型案例,其超越了行政边界,是由多个具有土壤、地质、气候和定居模式等共同特征的乡村社区结合而成的综合体[41-43]。通过将“乡村复合体”定义为乡村区域发展的关键统计和治理单元,明尼苏达州实现了产业、交通和公共服务等方面的区域内部协作,从而推动区域内所有乡村的发展[44]。在乡村区域规划方面,美国积累了一定经验:(1)各级政府和开发商共同负担乡村区域的基础设施投资。联邦政府负责建设连接乡村的公路,地方政府负责建设垃圾处理厂、污水处理厂、供水厂等,开发商负责乡村社区内的交通、水电、通信等生活设施建设。(2)充分发挥农村地区的自主性。在进行区域规划时强调居民的参与性,尊重和弘扬当地民众的生活传统,保持各地区的规划差异性。(3)重视法律体系建设。美国农村区域规划的法律体系建立较早,主要由农业法、土地法以及相关法律组成,并且配备了一系列相关的政策文件来保证法律的实施[45-46]。

2.3 人口外流与乡村收缩

在城市化进程中,许多国家面临人口外流导致的乡村收缩现象,最直接表现为人口总量持续减少,最终涉及经济、社会和文化等多个方面[47]。国际上对于乡村收缩的应对经历了由“外生性”向“内生性”方法的转变。2005 年之前,欧洲倾向于采用“外生”方法,即通过外部投入应对农村经济和人口的收缩;2005 年以来,随着预算逐步紧缩和新内生方法概念的提出,依赖外部投入的举措逐渐被利用乡村自身潜力和发展机会的“内生”方式所取代[48]。日本最初应对乡村收缩的方式是对人口稀少地区进行基础设施补贴,但这样做并未有效恢复社会经济活力,反而加剧了这些地区对政府工程的依赖;1990 年代开始,日本转向“内生”发展策略——重点提升村庄在文化创意、生活水平等方面的质量,并通过“一村一品”运动充分实践[49]。经过多年探索,一个全球共识性观点逐渐形成:收缩作为乡村发展的一种模式,应该与增长并驾齐驱。在实践中,并非非此即彼的“追求增长”或“应对衰退”,更多时候需要二者综合的规划策略[50]。

在规划层面,众多国家通过强调乡村空间的内生型发展来应对人口结构的变化。自1980 年代起,内生型发展成为德国空间规划的基本原则。在乡村发展领域,考虑到德国乡村功能和社会结构的变化,在完成基础设施建设的前提下,乡村将重点逐渐转向内生型发展,并在联邦和州层面建立了相应的法律保障框架(表4)。其内涵主要包括两个方面:一是减少对新的建设用地的需求,二是稳定并改善空间品质。在规划实施方面,德国乡村更新采用的主要规划工具可总结如下。(1)村庄发展构想:非法定,内容主要包括现状调研与分析、中期发展趋势评估、居住和就业需求调研,以及村镇中心功能集聚的可能性评估。(2)建设指导规划:地方城镇级规划,分为土地利用规划和建造规划,其职责在于引导土地建设和其他方面的利用。(3)用地管理:主要包含填补建筑间空隙,激活建设用地潜力,重新利用闲置地,增加村镇中心的建筑密度,改变建筑物的使用功能等。(4)参与式规划:需要政策部门、行政机构以及利益相关者的参与[13]。

表4 德国“内生型发展”相关法律

资料来源:参考文献[13]

意大利针对人口收缩乡镇的内生型规划主要侧重于提升基础设施和空间品质,以及保护原有文化遗产等方面。在国家层面,意大利于2013 年提出“内陆地区①意大利的内陆地区指农村地区,其特点是距主要服务中心(教育、医疗和交通中心)较远。内陆地区覆盖意大利60%的领土,居住着23%的人口。发展策略”——选取代表性乡镇,在交通、健康、教育、自然资源、文化遗产、可持续旅游、土地管理等领域提供政策、资金和技术支持。在地方层面,具体的举措旨在促进产业转型和提升人居环境。产业方面,引导收缩乡镇发展特色旅游业、文教产业等具有地方特色的产业品牌,挖掘潜在外部需求。土地利用方面,注重闲置土地和建筑物的再利用,进行公共空间的更新,以及景观与交通体系的修复和连通。人居环境方面,特别关注亲子家庭对儿童游乐场所和设施的需求,以及中青年对户外运动的需求,增加居民生活的交往频率。公众参与方面,发挥非政府组织、当地居民、高校、研究机构的作用。如在卡萨莱蒙菲拉托(Casale Monferrato)更新案例中,非政府组织卡萨莱蒙菲拉托景观观测所基于对当地居民的充分调研,通过组织研讨会和工作坊邀请热那亚大学、米兰大学、米兰理工大学以及当地学校的师生共同参与,构建起多方协调的行动者网络[51-52]。

2.4 乡村多元功能与空间

在后生产主义时期,乡村从传统的农业功能向综合功能转变,农业生产价值也更趋多元化,形成集生态服务、农业生产、工业生产、服务业生产、自然村落与城镇社区等多元价值于一体的乡村空间[53-54]。从价值产出的角度看,农业空间价值中农产品生产的比重开始下降,多元价值比重明显上升,甚至出现农产品生产更多作为基础性载体,其直接价值远不及所负载的多元化价值的现象。譬如普遍兴起的休闲农业、观光农业、科普农业等,在农业生产之外所产生的居民休闲和其他商务活动经济收入,总体上明显提升了农业生产过程和空间的复合价值。学者和政策制定者越发认识到农村的广泛产出,在产业策划和用地规划等方面采取应对策略[55]。

产业策划方面,政策制定者和规划工作者十分重视乡村的多元产业发展。1979 年日本推动的“一村一品”运动不仅强调发展农业拳头产品,还广泛关注人才再造、环境共生等多个方面[56-57]。2010 年起,日本通过“六次产业”②六次产业的概念最早在1990 年代由日本东京大学名誉教授今村奈良臣提出。随着理论与实践的发展,今村奈良臣将原本“第一产业+第二产业+第三产业=六次产业”的定义改为“第一产业×第二产业×第三产业=六次产业”,更体现了一二三产融合的理念。推进一二三产融合发展,鼓励农户从事种养业、农产品加工、农产品流通销售以及观光旅游等产业,以提升农产品附加值和农民收入[58]。其核心经验可总结如下:(1)加以法律保障和制度支持。出台一系列法律和政策来支持六次产业发展;设立专门的基金和管理机构,吸引社会资本参与;自上而下成立“六次产业化支援中心”等专门机构保障推进;配备具有相关知识和经验的人才担任“六次产业策划者”,对农户进行帮助和指导。(2)强调将农业“增值”留在农村。六次产业的核心内容是促进“地产地消”,在充分了解自身情况基础上有选择地进行产业融合,形成集农产品生产、加工、销售、服务于一体的产业链条,将原本外溢的农业附加值内部化,并为农业旅游业的附加值创造条件[59]。

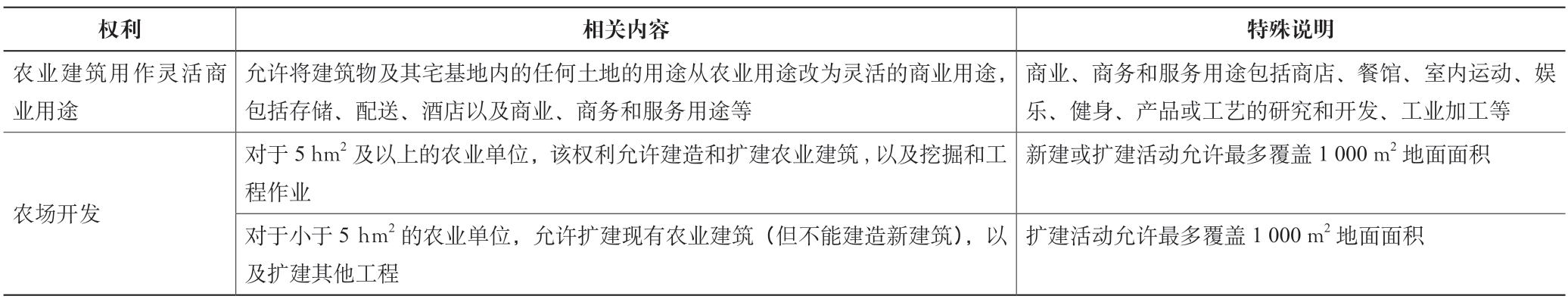

用地规划方面,逐步探索乡村闲置用地多功能利用的方式。英国乡村地区经历了农产品基地向旅游消费场所的转变,最终发展成为集生产、生活和生态于一体的多功能空间。1990 年代以来,英国对农业用地的规划、环境限制的增加以及农业环境计划的使用,使农村土地变得多功能并被划分为特定的和功能性的地块[55,60]。在这个过程中,英国通过默许发展权制度探索了乡村闲置空间多功能置换的方法。其中一项权利允许将农业建筑变更为一系列灵活的商业用途,两项权利允许各种农场开发,为农民提供了在日常运营中所需的灵活性(表5)。这些权利的一个重要优势在于其保留了事先批准(prior approval)或通知(notify)程序:如果改变用途的建筑面积超过150 m2,开发商必须在涉及的交通和公路影响、噪音影响、污染风险和洪水风险方面获得规划部门的事先批准;如果建筑面积在150 m2 及以下,开发商只需通知规划部门。目前,英国还在探索上述权利的更大灵活性,如扩大允许变更用途的农业建筑类型,扩大灵活性商业用途类型,允许商业用途混合使用,扩大可改变用途建筑的占地面积[61]。

表5 英国支持农业多元化的默许发展权

资料来源:https://www.gov.uk/government/consultations/permitted-development-rights/consultation-on-additional-flexibilities-to-support-housing-delivery-the-agricultural-sector-businesses-highstreets-and-open-prisons-and-a-call-f

2.5 农业景观和文化遗产

农业景观是在自然过程和人类活动多重驱动下,以农业生产为主导,由不同类型生态系统有机整合而成的复合系统[62]。早在20 世纪中叶,欧美学术界就对农业景观进行了大量研究,形成了较为成熟的农业景观理论体系。近年来,对农业景观内涵的界定更多强调其与生态、文化、美学的关系,认为农业景观不仅受自然环境的约束,更是人类对农业土地进行长期利用的结果[63]。农业文化遗产也是该领域的重要议题之一,近年来的关注重点在于联合国粮食与农业组织提出的全球重要农业文化遗产,其定义为“农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下所形成的独特的土地利用系统和农业景观”。截至目前,全球重要农业文化遗产网络共包含86 个遗产项目,分布在全球26 个国家[64]。

法国一直高度重视农业景观和农业文化遗产的保护与发展,并将这两者密切结合。自1789 年法国首次提出文化遗产概念以来,“生态”“具有纪念意义的自然景观”等议题逐渐被纳入遗产保护范围,进而紧密连接了“农业景观”与“文化遗产”。其在农业景观与农业文化遗产保护方面的经验主要体现在以下三个方面。(1)法国拥有悠久的遗产保护历史,并一直强调文化遗产和景观保护体系的建立。1967 年,法国建立了“点—面—线”的乡村地区文化遗产多尺度保护体系,分别对应建筑保护、乡村地区自然景观区和传统村镇保护、乡村区域性综合保护三个层面[14]。20 世纪末,法国着手振兴农业景观和农业文化遗产,遵循《欧洲景观公约》的原则和倡导目标推行景观政策,并通过具体的农业和景观行动计划,对农业空间进行规划、建设和管理,形成了较为完善的农业景观保护体系[9,65]。(2)法国农业景观与遗产保护的每一次完善都伴随着相应法律的颁布。自1906 年遗产保护范围扩大以来,法国颁布了一系列遗产保护法,例如《历史文物建筑及具有艺术价值的自然景区保护法》和《景观保护法》,开始关注文化遗产本体的周边环境,有效保护了受城市威胁的乡村景观。自1990年景观概念被纳入农业政策起,法国陆续颁布了多部相应的法令(表6),进一步加强了相关政策的实施。(3)法国积极制定景观规划方法,用来指导农业景观的规划实践。法国的景观规划方法主要包括景观发现和诊断、景观质量目标制定以及行动方案确定三个阶段,农业景观常作为区域景观规划的重要组成部分按照上述方法进行规划设计,既保证其作为生产性景观的独立性,又保证区域景观的协调性[9]。

表6 法国农业景观和文化遗产的保护与发展举措

资料来源:参考文献[9]

3 总结与启示

本文总结了国际乡村发展的理念演变以及现阶段的前沿议题。尽管我国的城镇化历程仅约50 年,但也经历了其他发达国家的大部分城乡发展过程,乡村发展理念经历了由生产主义到后生产主义和多功能乡村的剧烈转型,与之耦合的城乡关系亦发生从城乡隔离、对立、统筹、到融合的有序演进[66-67]。当前,城乡融合、生态文明、多元价值等前沿议题亦是我国乡村正在或即将面临的重要议题,其他国家的政策应对和规划响应为我国乡村发展和规划带来了启示。

在乡村可持续发展议题上,我国可以探索生态导向的农业补贴政策,在保持生产效率的同时稳定耕地地力保护,促进农业生产从关注产出效率到关注可持续发展;同时应加强乡村公共服务和基础设施建设、三类产业融合发展等内容,并增强政策实施和法律保障力度,以促进农村可持续。在城乡融合与乡村区域发展议题上,我国可立足共同融合发展的视角,把城乡区域、城乡产业、城乡居民作为整体,探索空间规划理念、乡村规划体系、设施体系配置、城乡功能协同、体制机制建设等方面的举措;此外,我国已启动了诸多乡村连片规划项目,需要特别强调其在产业、交通、公共服务等方面的区域内部协作,避免同质化竞争。在乡村收缩议题上,我国已有大量相关研究,并提出了诸如“精明收缩”等理念,在实际乡村规划中可以从激活和利用闲置地、发展本地化特色产业、提升公共空间和服务设施品质等方面进行探索。在乡村多元功能与空间议题上,我国应注重乡村特色产品的打造,积极发展集农产品生产、加工、销售于一体的产业链条,确保增值留在本地;并探索闲置空间再利用的新模式,解决乡村振兴“用地难”问题,从而支持多元产业融合发展。在农业景观和文化遗产议题上,截至目前我国已获评22 项全球重要农业文化遗产,数量居世界第一且仍有巨大潜力,未来需进一步探索更加有效的保护体系和规划方法,以提升农业文化遗产的影响力和可持续发展能力。

尽管在总体城市化进程上,不同国家表现出较为一致的路径和理念变化,但对于各国的农业和农村发展而言,必须充分考虑基础条件的差异性。同时,我国各地区资源禀赋存在差异,在借鉴国际经验的同时,未来农业生产和乡村生活的具体发展模式需要结合本底条件,探索因地制宜的路径。

[1] 张立,李雯骐,张尚武.国土空间规划背景下建构乡村规划体系的思考——兼议村庄规划的管控约束与发展导向[J].城市规划学刊,2021(6): 70-77.

[2] 王大伟,孔翠芳,徐勤贤.中国百年城乡关系:从农村包围城市到城乡融合发展——正确处理城乡关系是中国共产党的重要制胜法宝[J].区域经济评论,2021(3): 5-12.

[3] 叶超,陈明星.国外城乡关系理论演变及其启示[J].中国人口·资源与环境,2008(1): 34-39.

[4] McGEE T G.The emergence of Desakota regions in Asia: expanding a hypothesis[M]// GINSBURG N,KOPPEL B,McGEE T G.The extended metropolis: settlement transition is Asia.Honolulu: University of Hawaii Press,1991.

[5] 李人庆.国际视野的城乡发展一体化:理论溯源与现实操作[J].重庆社会科学,2013(2): 5-13.DOI: 10.19631/j.cnki.css.2013.02.001.

[6] VIGANÒ P,CAVALIERI C,CORTE M B.The horizontal metropolis between urbanism and urbanization[M].Cham,Switzerland: Springer,2018.

[7] 赵民,方辰昊,陈晨.“城乡发展一体化”的内涵与评价指标体系建构——暨若干特大城市实证研究[J].城市规划学刊,2018(2): 11-18.

[8] 刘渝,张俊飚.国外生态农业现状及其对中国西北地区的启示[J].世界农业,2005(3): 10-13.

[9] 高元,李元春,燕林,等.法国农业景观发展的历程、经验与启示[J/OL].国际城市规划: 1-12[2023-11-24].https://doi.org/10.19830/j.upi.2023.056.

[10] 千贺裕太郎,编.农村计划学[M].宋贝君,张立,译.上海: 同济大学出版社,2020.

[11] 刘云刚,仵明霞.领域化视角下的珠三角乡村城市化再思考——以广州市旧水坑村为例[J].地理科学,2016,36(12): 1834-1842.

[12] 袁源,张小林,李红波,等.西方国家乡村空间转型研究及其启示[J].地理科学,2019,39(8): 1219-1227.DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2019.08.003.

[13] 钱玲燕,干靓,张立,等.德国乡村的功能重构与内生型发展[J].国际城市规划,2020,35(5): 6-13.DOI: 10.19830/j.upi.2020.341.

[14] 李明烨,汤爽爽.法国乡村复兴过程中文化战略的创新经验与启示[J].国际城市规划,2018,33(6): 118-126.DOI: 10.22217/upi.2016.433.

[15] 范冬阳,刘健.第二次世界大战后法国的乡村复兴与重构[J].国际城市规划,2019,34(3): 87-95,108.DOI: 10.22217/upi.2018.189.

[16] COCHRANE W W.The development of American agriculture: a historical analysis[M].Minneapolis: University of Minnesota Press,1979.

[17] 汤爽爽.法国快速城市化进程中的乡村政策与启示[J].农业经济问题,2012(6): 104-109.

[18] 徐素.日本的城乡发展演进,乡村治理状况及借鉴意义[J].上海城市规划,2018(1): 63-71.

[19] 韩占兵.美、法、日三国应对农村人口空心化的国际经验借鉴[J].经济社会体制比较,2023(1): 55-66,115.

[20] 黄季焜,陈丘.农村发展的国际经验及其对我国乡村振兴的启示[J].江西农业大学学报(社会科学版),2019,18(6):709-716.

[21] 贺艳华,邬建国,周国华,等.论乡村可持续性与乡村可持续性科学[J].地理学报,2020,75(4): 736-752.

[22] BJØRKHAUG H,KNICKEL K.Rethinking the links between farm modernisation,rural development and resilience[J].Journal of rural studies,2018,59: 194-196.

[23] BRYANT C,GRANJON D.Rural sustainability[M]// SASKIA S.Human settlement development.Oxford: Eolss Publishers,2002: 158-167.

[24] 田甜,左停.欧盟乡村发展的路径变迁及对中国乡村振兴战略的启示[J].现代经济探讨,2019(9): 118-124.DOI: 10.13891/j.cnki.mer.2019.09.020.

[25] SPYCHALSKI G.Evolution of European Union policy towards agriculture and rural in the new programming period (2007-2013)[J].Acta Scientiarum Polonorum.Oeconomia (Poland),2008 7(3): 109-119.

[26] 曾哲.欧盟共同农业政策框架下德国农业生态补偿政策及启示[J].辽宁大学学报: 哲学社会科学版,2020,48(3): 76-81.

[27] 芦千文,姜长云.欧盟农业农村政策的演变及其对中国实施乡村振兴战略的启示[J].中国农村经济,2018,10: 119-135.

[28] ETUK L.2000 Baseline assessment of rural community vitality[R].Oregon:Ford Institute,2012.

[29] 冯旭,张湛新,潘传杨,等.人口收缩背景下的乡村活力分析与实践——基于美国、德国、日本、英国的比较研究[J].国际城市规划,2022,37(3): 42-49,88.DOI: 10.19830/j.upi.2021.681.

[30] 屠帆,宋海荣,郭洪泉.美国乡村社区规划经验及借鉴[J].资源导刊,2017(19): 52-53.

[31] 胡月,田志宏.如何实现乡村的振兴?——基于美国乡村发展政策演变的经验借鉴[J].中国农村经济,2019(3): 128-144.

[32] 芦千文,姜长云.乡村振兴的他山之石:美国农业农村政策的演变历程和趋势[J].农村经济,2018(9): 1-8.

[33] 刘守英,龙婷玉.城乡融合理论:阶段、特征与启示[J].经济学动态,2022(3): 21-34.

[34] FRESHWATER D.Farm production policy versus rural life policy[J].American journal of agricultural economics,1997,79(5): 1515-1524.

[35] FRESHWATER D.Rural America at the turn of the century one analyst’s perspective[J].Rural America,1999(3): 1-17.

[36] ROWLEY T D,FRESHWATER D.Ready or not? the rural south and its workforce[J].Economic change,1999(32): 1-28.

[37] Conseil fédéral suisse.Politique de la Confédération pour les espaces ruraux et les régions de montagne[EB/OL].(2015-02-18)[2023-10-17].https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/laendlicher_raum/politik_des_bun desfuerdielaendlichenraeumeundberggebiete.pdf.download.pdf/politique_de_la_confederationpourlesespacesrurauxetlesregionsdem.pdf.

[38] MEILI A.Allgemeines über Landesplanung[J].Die Autostrasse,1933(2): 17-21.

[39] VIGANÒ P,ARNSPERGER C,LANZA E C,et al.Rethinking urban form:Switzerland as a “horizontal metropolis”[J].Urban planning,2017,2(1):88-99.

[40] 范佳慧,VIGANÒ P.瑞士区域空间协同治理经验及启示[J].城乡规划,2023(5): 60-68.

[41] STINSON T,GILLASPY R T.Spatially separated neighborhoods and ruralplexes[J].Rural Minnesota journal,2006(1): 11-17.

[42] HERALD K M W D.With three-campus merger,UW aims to build stronger university in central Wisconsin[N/OL].(2018-05-15)[2023-10-17].https://www.wausaudailyherald.com/story/opinion/columnists/2018/05/15/keithmontgomery-uw-build-stronger-university-central-wisconsin/612580002/.

[43] 董慰,周楚颜,夏雷.人口收缩背景下明尼苏达州乡村可持续发展路径对我国东北地区的启示[J].国际城市规划,2022,37(3): 17-25.DOI:10.19830/j.upi.2021.683.

[44] WINCHESTER B.Who lives in Minnesota? The 2010 Census shows how our state is changing[J].Rural Minnesota journal,2012(7): 1-20.

[45] 陈仁安.英美农村区域规划经验及对中国乡村振兴的启示[J].世界农业,2018(6): 24-28.DOI: 10.13856/j.cn11-1097/s.2018.06.004.

[46] 郭王骁潇,田淑敏,邓蓉.发达国家农村区域规划的经验与启示[J].经济师,2017(2): 107-108.

[47] 胡航军,张京祥.“超越精明收缩”的乡村规划转型与治理创新——国际经验与本土化建构[J].国际城市规划,2022,37(3): 50-58.DOI:10.19830/j.upi.2021.612.

[48] COPUS A,KAHILA P,THOMAS D,et al.European shrinking rural areas:key messages for a refreshed long-term European policy vision[J].TERRA:Revista de Desarrollo Local,2021(8): 280-309.

[49] HASHIMOTO A,TELFER D J,TELFER S.Life beyond growth? rural depopulation becoming the attraction in Nagoro,Japan’s scarecrow village[J].Journal of heritage tourism,2020: 1-20.

[50] 郑伯红,田方舟.欧洲收缩乡村地区的时空测度、政策响应与经验启示[J/OL].国际城市规划: 1-14[2023-11-24].https://doi.org/10.19830/j.upi.2022.749.

[51] 马冬青,胡雪卿,江攀,等.基于社会—文化价值重构的乡村复兴——以意大利“内陆地区”为例[J].中国文化遗产,2023,114(2): 36-46.

[52] 谢舒逸,琳达·格瑞索里.引导人口收缩乡镇的复苏——意大利的规划实践与启示[J].国际城市规划,2022,37(3): 26-34.DOI: 10.19830/j.upi.2022.198.

[53] 张立.乡村活化:东亚乡村规划与建设的经验引荐[J].国际城市规划,2016,31(6): 1-7.DOI: 10.22217/upi.2016.396.

[54] 姚娟,马晓冬.后生产主义乡村多元价值空间重构研究——基于无锡马山镇的实证分析[J].人文地理,2019,34(2): 135-142.

[55] MARSDEN T,SONNINO R.Rural development and the regional state:denying multifunctional agriculture in the UK[J].Journal of rural studies,2008,24(4): 422-431.

[56] 李乾文.日本的“一村一品”运动及其启示[J].世界农业,2005(1): 32-35.

[57] 冯川.日本“一村一品”运动的推动机制与农村社会自主性[J].世界农业,2021(10): 62-69.DOI: 10.13856/j.cn11-1097/s.2021.10.007.

[58] 今村奈良臣.農業の6 次産業化の理論と実践:特集農業の6 次産業化の今とこれから[J].技·と普及,2010(9): 19-22.

[59] 姜长云.日本的 “六次产业化”与我国推进农村一二三产业融合发展[J].农业经济与管理,2015(3): 5-10.

[60] HANLEY N,WHITBY M,SIMPSON I.Assessing the success of agrienvironmental policy in the UK[J].Land use policy,1999,16(2): 67-80.

[61] Department for Levelling Up,Housing and Communities.Guidance:permitted development rights[EB/OL].(2023-07-24)[2023-11-05].https://www.gov.uk/government/consultations/permitted-development-rights/.

[62] 汤茜,丁圣彦.多功能农业景观:内涵,进展与研究范式[J].生态学报,2020,40(13): 4689-4697.

[63] 江娟丽,杨庆媛,张忠训,等.农业景观研究进展与展望[J].经济地理,2021,41(6): 223-231.

[64] FAO.Guidance: globally important agricultural heritage systems[EB/OL].(2023-11-09)[2023-11-16].https://www.fao.org/giahs/.

[65] PRIEUR M.La Convention européenne du paysage[J].Environmental policy and law,2001,31(3): 168-170.

[66] 张英男,龙花楼,马历,等.城乡关系研究进展及其对乡村振兴的启示[J].地理研究,2019,38(3): 578-594.

[67] 陈宏胜,李志刚,王兴平.中央—地方视角下中国城乡二元结构的建构——“一五计划” 到 “十二五规划” 中国城乡演变分析[J].国际城市规划,2016,31(6): 62-67.DOI: 10.22217/upi.2015.088.