引言

随着经济全球化和技术的革命性发展,全球产业链在近几十年内出现了大规模的转移和升级。这导致全球很多城市都面临剧烈的产业结构调整,一些原来盛极一时的工业城市不幸衰退,一些原来名不见经传的城市则迎来了机遇。通常认为,空间为产业服务,产业要求决定了空间存在方式,那么,空间是否也可以反过来主动影响产业转型?即是本文希望探讨的问题。已有的研究主要限于解释同一时间点上空间对产业的反馈,很少探讨空间对未来产业的影响,因此仍无法解释为何那些高大上的新兴产业仅仅出现在为数不多的城市中。城市选择产业,产业也选择了城市。

本文本文尝试从完整的历史演变视角来考察城市空间与产业之间的互动关系。首先,引入制度经济学领域的路径依赖方法来构建城市与产业互动演变的分析框架;其次,应用该框架对荷兰的工业城市埃因霍温展开实证研究,详细分析该城市在三个历史时期的三次成功的产业转型过程,尤其重点分析城市空间在产业转型中发挥的积极作用;最后,基于理论和实证分析,总结城市空间影响产业选择的基本规律,并对中国城市的产业转型提出建议。

1 文献研究

1.1 城市空间影响产业选择的已有研究

早在100 多年前,区位理论便开始探讨经济活动的地理区位。冯杜能(von Thünen)最早提出农业区位理论,其要点是土地位置不同,即距离城市市场远近的不同,导致农业成本在空间上的差异,从而对地租产生不同的影响[1]。随后,劳恩哈特(Launhardt)、韦伯(Weber)等在此基础上发展了工业区位理论,其核心观点认为地理区位决定了运输成本和劳动成本,并进而决定了工业企业分布[2-3]。不难发现,无论是农业区位还是工业区位,其基本逻辑是一致的,即地理位置影响生产成本,并进一步影响产业功能类型的分布。此外,马歇尔(Marshall)较早注意到了工业区带来的聚集效应,即地理上集中的大小企业集团通过分包、合资企业或其他合作方式相互影响,并在此过程中获得外部规模经济[4]。

1970 年代,哲学界引发了一场对空间问题的反思,对当时占据主导的近代物理学的“绝对空间”进行了批判。例如:列斐伏尔提出了空间生产理论以及著名的“(社会)空间是(社会)产物”的论断[5];福柯针对“异位”(异质空间、差别地点)进行了论述,认为异位是现代世界的典型空间[6];苏贾(Soja)提出了“第三空间”的概念,隐含了空间性、社会性和历史性[7]。这些思想对很多学科都产生了广泛的影响,也影响了区位理论。以结构主义为主的区位理论认为区位是经济结构的产物,尤其是资本主义结构的产物[8]。这种宏观且整体的视角突破了以往“微观化”的区位研究方法,城市空间不再仅仅指地理位置,还包括城市环境、城市文化等,这极大拓展了区位理论的内涵。

1980 年代后,柔性生产方式出现,决定性因素不再是产品价格而是技术革新,如产学研的有机协作体系、公共知识基地、丰富的信息、高质量的劳动力、区域内部的产业联系、中间产品的利用可能性等变得至关重要[9]。这引起了区位选择的又一次变革,区位理论也开始集中讨论网络经济(economies of network)带来的聚集效应和成本降低。克鲁格曼(Krugman)建立了中心—外围模型,将空间经济模型纳入区位理论的分析框架,揭示经济地理聚集与区域产业集中化的内在关联机制,表明企业区位均衡取决于初始条件,且产业聚集具有历史和路径依赖的特征[10]。波特将空间聚集运用于其国家竞争力理论和钻石模型,提出地理集中可以更加强化钻石模型的各类要素间的相互作用并形成集群[11]。区位理论的重点不再局限于解释空间分布规律,而是帮助创造有利于产业发展的区位条件。

佛罗里达(Florida)对知识经济时代进行深入洞悉,提出创新型人才是知识经济时代最重要的要素资源[12]。范德博格等(van der Borg et al.)剖析了知识密集型企业的特点后提出,促使这些企业聚集在一起的动机是由特殊的、非正式的知识流提供的,而不是由单纯的技术相互依存提供;同时,生产无形资产占用的空间很小,可以在市中心进行,这导致城市中心的重建成为新经济的主要商业区和聚会场所[13]。因此,舒适、宜居的城市环境,尤其是充满人文气息的市中心,是吸引优秀人才的关键。基于这种认识,很多城市纷纷开始采取行动,改善环境以吸引创新人才、培育创新产业,如毕尔巴鄂、不来梅、都灵等[14]。伯格等(Berg et al.)还总结了支撑知识城市的7 个基础,包括知识基础、经济基础、生活质量、可达性、城市多样性、城市规模和社会公平,即城市依靠这几方面的良好环境来带动创新产业的发展[15]15-18。

从对已有研究的梳理可以发现,人们对于空间影响产业选择这一问题的认识随着时代变迁和产业发展逐渐深入。传统区位理论主要聚焦地理区位、空间资源、空间集聚等因素引起的产业选址;随着人们对于空间认识的深入,空间被视为生产关系的集中体现,空间不仅包括地理位置,还包括城市环境、城市文化等内容;网络经济下的空间聚集被认为可以有效吸引产业集中,尤其是良好的城市环境可以吸引优秀的人才,从而促进创新产业聚集。尽管如此,已有的研究基本上都限于解释同一时间点上空间对产业的反馈,如地理位置影响产业分布,美好的城市环境吸引知识经济聚集等,很少用发展的眼光探讨空间对未来产业的影响,即很少注意到产业的延续或转型。但正如克鲁格曼所言,产业聚集具有历史和路径依赖的特征[10]。产业的发生不是无本之木,除了外部经济环境的刺激,城市空间自身所提供的土壤环境在某种程度上也影响了产业选择,而这对于大部分城市而言可能更具现实意义。

1.2 路径依赖的理论和应用

路径依赖是制度经济学领域的前沿理论,主要用来分析、比较前后制度的延续性和关联性。所谓路径依赖是指:一旦建立了某些越来越难以随时间改变的制度,那么早期再小的选择都能产生重大的长期影响[16]。与进化论主张的“历史是优胜劣汰”的思想不同,路径依赖强调了历史的非线性,也就是说,一方面,“落后”的物种、“落后”的制度依然存在,它们在拒绝进化、抵抗进步方面具有很强的韧性;另一方面,进化过程并非理论家所设想的渐变方式,而往往呈现出不规则的跳跃式。因此,需要客观地分析历史演变规律。基于此,路径依赖方法建构了历史演变的分析框架,即关键节点(critical junctures)、驱动机制(driving mechanism)和锁定影响(lock-in impact)[17]。

首先是关键节点。它是指“一个显著变化的时期,通常在不同的分析单位以不同的方式发生,并假设产生不同的遗产”[18]。其包含三重意义:案例中的重大改变,这一改变在不同案例中的不同发生方式,以及关于其后果的解释性假设。

其次是驱动机制。路径依赖理论的鼻祖大卫(David)将其概括为“网络外部性”,包括三个特征:技术相关性、规模经济和投资的准不可逆性[19]。另一位重要推动者阿瑟(Arthur)进一步提出了“报酬递增”的观点,并区分了四种情况:(1)平摊设置成本,即批量生产导致更低的单位成本;(2)学习效应,即从持续使用中获得提高生产效率的方法;(3)协调效应,即通过合作获得积极的网络外部性;(4)适应性预期,即从对未来的期望中获取选择的灵感[20]。以上两种观点具有一定相似性,都是指维持最初的选择将会带来持续的回报。

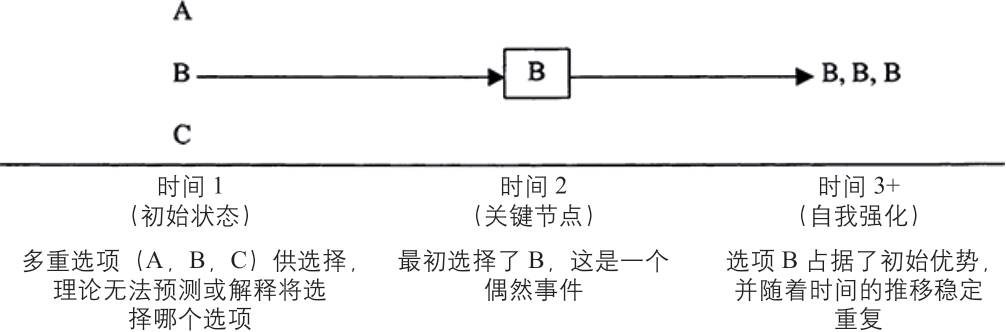

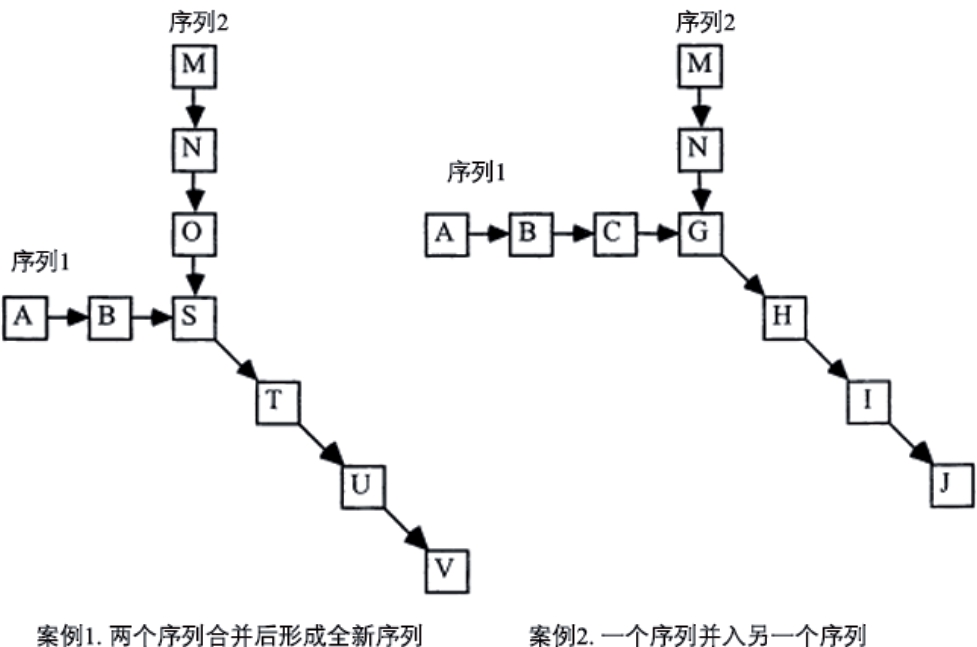

最后是锁定影响。路径依赖主要有两种类型:自我强化型(self-reinforcing)和反应型(reactive)。“自我强化”意味着在特定方向上的初始步骤会导致在同一方向上的进一步运动,这样随着时间的推移很难或不可能改变方向(图1);“反应”意味着序列中的每个事件既是先前事件的结果,也是后续事件的原因,这与我们熟悉的逻辑(A 导致B,B 导致C,C 导致D,依此类推)是一致的[21](图2)。

图1 自我强化序列示意

资料来源:作者根据参考文献[21]514 绘制

图2 反应序列示意

资料来源:作者根据参考文献[21]514 绘制

当前,路径依赖方法在国外城市研究中已被广泛应用,涉及城市蔓延[22]、交通发展[23]、住房政策[24]、城市更新[25]、规划史研究[26]等诸多议题。国内这方面的研究还很不充分,2020 年《国际城市规划》杂志组织了一期主题为“历史制度主义的空间规划研究”的专辑,重点引介了以路径依赖为主的历史制度主义方法,但除此以外,路径依赖方法在国内城市研究中的应用还非常有限。至于路径依赖方法对于城市研究的意义,正如索伦森(Sorensen)所说,“它能够为比较研究尤其是城市制度的比较提供一种再概念化和框架重构的途径,从而避免陷入经验性和叙事导向的泥沼。”[16]很显然,路径依赖方法可以为城市历史演化研究、城市制度比较研究等诸多领域提供有效的理论框架。

2 分析框架

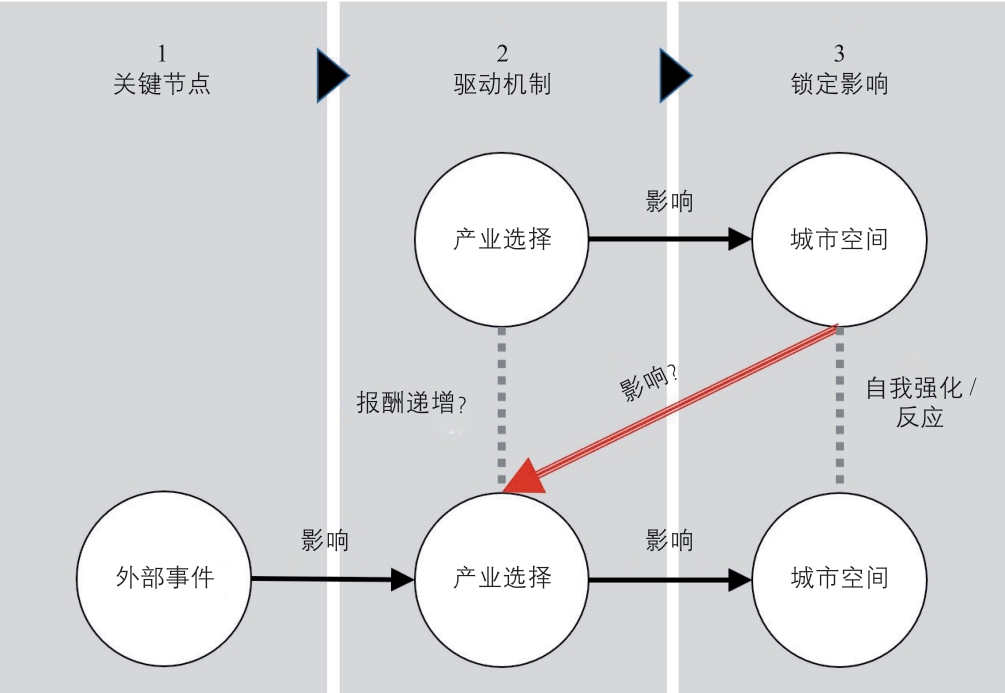

路径依赖方法不仅强调演变阶段和过程,而且强调对形成演变原因的剖析,包括外部环境影响和自身演变惯性,因此可以有效地在产业与空间两种因素之间建立联系,从而为本文提供历史演变分析的理论框架。首先,用“关键节点”概念分析外部重大事件,并划分演变阶段;其次,用“驱动机制”概念分析产业选择的动因,既有来自外部事件的影响,也有来自城市空间惯性的作用,其中重点讨论后者,即城市空间对产业选择的影响,并且辨别产业转型属于哪种类型的“报酬递增”;最后,用“锁定影响”分析由产业变化引起的城市空间演变,通过空间功能和空间格局的前后对比,辨别其属于自我强化型还是反应型路径依赖(图3)。

图3 分析框架

基于该框架,本文将对荷兰的工业城市埃因霍温展开实证研究,详细分析城市空间与产业的互动过程,验证以上理论假设,从中发现二者的相互作用机制。之所以选择埃因霍温,主要有三点原因:(1)埃因霍温是传统工业城市,有着近200 年的工业历史,尤其诞生了世界电子工业巨头飞利浦公司,有条件开展历史演变研究;(2)埃因霍温历史上曾经发生了至少两次重大的产业转型,并且都转型成功,特别是2000 年以后成功从电子工业转型为高科技产业,城市在飞利浦公司离开后也依然保持了经济活力,是城市产业转型方面的典范;(3)伴随着产业转型,城市空间的演变过程非常清晰,这些演变过程以历史地图、历史影像、历史档案的形式较为完整地保留了下来,为研究工作提供了可行性。

3 埃因霍温——工业城市的崛起、辉煌与转型

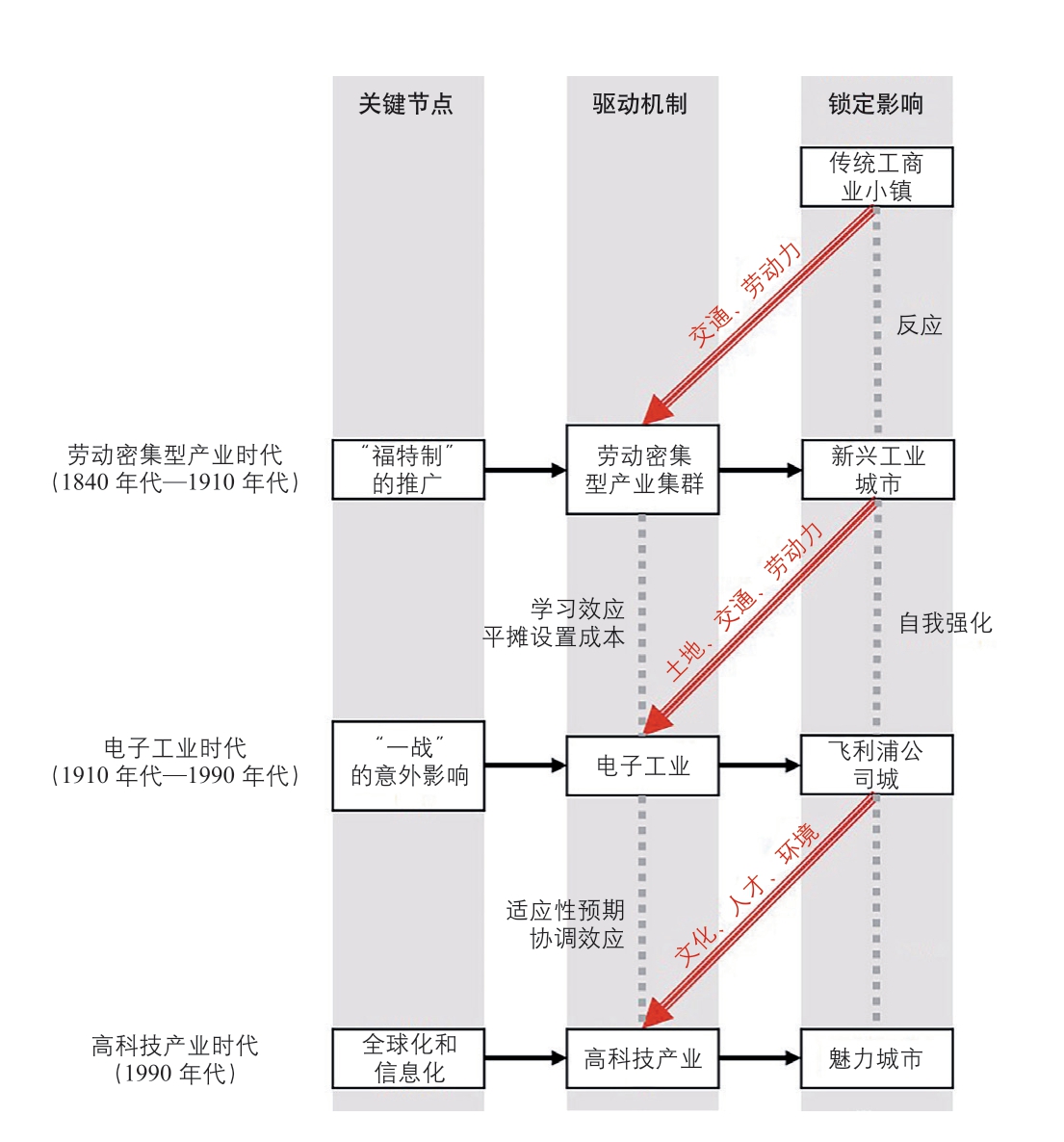

埃因霍温位于荷兰的北布拉班特省(North Brabant),是欧洲重要的工业城市之一。它的产业发展历史总体上可分为三个阶段:1840 年代—1910 年代为劳动密集型产业时代,纺织、制帽、烟草、火柴、皮革等产业广泛分布;1910 年代—1990 年代为电子工业时代,飞利浦公司崛起,并且成为城市产业的绝对主导;1990 年代至今为高科技产业时代,高科技产业在飞利浦公司迁出后成为主导,不仅填补了飞利浦离开后留下的空白,还实现了城市产业的转型升级。

3.1 劳动密集型产业时代(1840 年代—1910 年代)

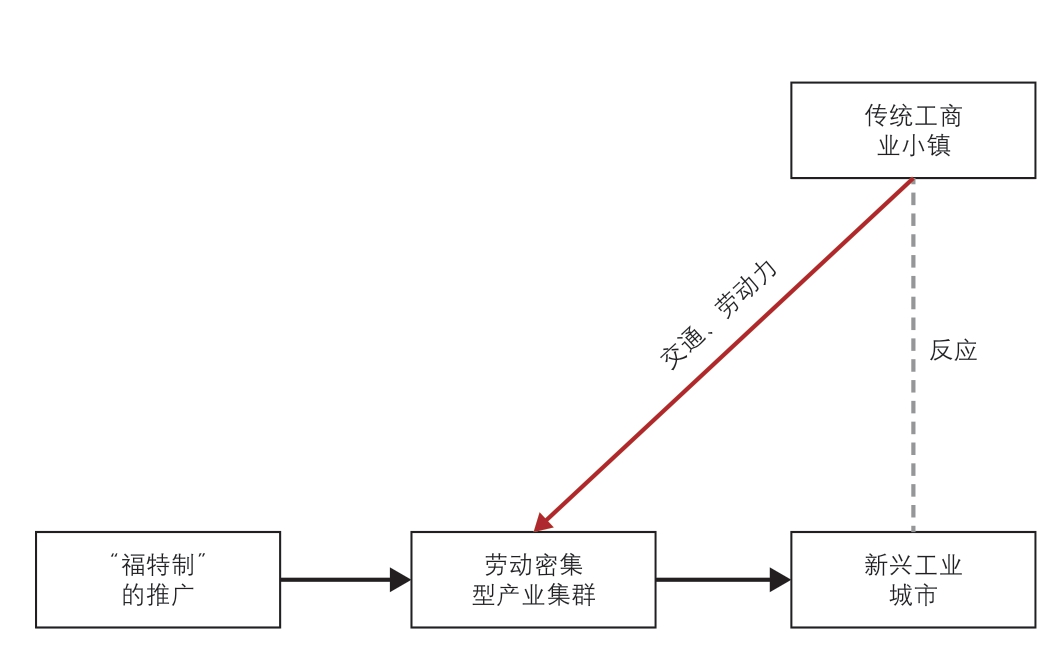

该阶段的演变逻辑如图4 所示。

图4 劳动密集型产业时代埃因霍温产业与空间演变逻辑

(1)关键节点:福特制的推广

随着第二次工业革命的到来,基于工业化和标准化生产的福特制生产方式被广泛采纳。福特制的核心要义是将生产集中至单独特定的区域(即工厂)中进行,而非在家中生产,从而极大地提高生产力。这一变化很大程度上改变了人们传统的生产方式,使得工厂的数量和规模显著提高,工业中心的人口迅速增长。

(2)驱动机制:成本优势促成劳动密集型产业集群

埃因霍温是一座传统工商业小镇,由于位置偏远、土地贫瘠,长期以来处于贫困状态,即便在17 世纪荷兰的“黄金时代”亦是如此。至1840 年代,埃因霍温只有3 000 名居民,其中1/4 人口依赖于民政救济①可参见https://www.ed.nl/mening/eindhoven-was-niks-zonder-philips~ad35f0e4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F。。然而在第二次工业革命到来之际,它有两个优势是其他很多地方不具备的。一是良好的交通条件。1843 年,正当国家政府开挖了南威廉斯运河却绕过埃因霍温之时,埃因霍温地方政府颇有远见地从四处筹措了15 万荷兰盾,修建了一条连接城市与南威廉斯河的支线;此外,埃因霍温在1866 年努力连通了铁路。二是熟练且廉价的劳动力。埃因霍温历来具有工匠传统,城内拥有一些小型作坊,涉及纺织、制帽、烟草、火柴、皮革等行业,雇佣少量工人,而大部分人原本在家工作,二者的比例为1:15.6 [27]。由于普遍较低的生活水平,这里的劳动力成本相比于荷兰其他地方更为低廉。

福特制的推广为产业聚集提供了方法,而城市本身具有的交通、劳动力优势为产业聚集创造了条件。在这种情况下,由于平摊了企业的初始设置成本,使企业的投入产生报酬递增效果,因此吸引了越来越多的企业主前来投资办厂,也吸引了越来越多的工人前来谋生,1891 年由杰拉德·飞利浦(Gerard Philips)创办的飞利浦灯泡工厂就是其一。很快,这些产业纷纷扩大了规模,如门南库南火柴工厂(Luciferfabriek Mennen &Keunen)成为当时荷兰最大的火柴厂,飞利浦灯泡工厂从最初(1892 年)生产1.1 万个灯泡到8 年后(1900 年)可以生产200 万个灯泡[28]。

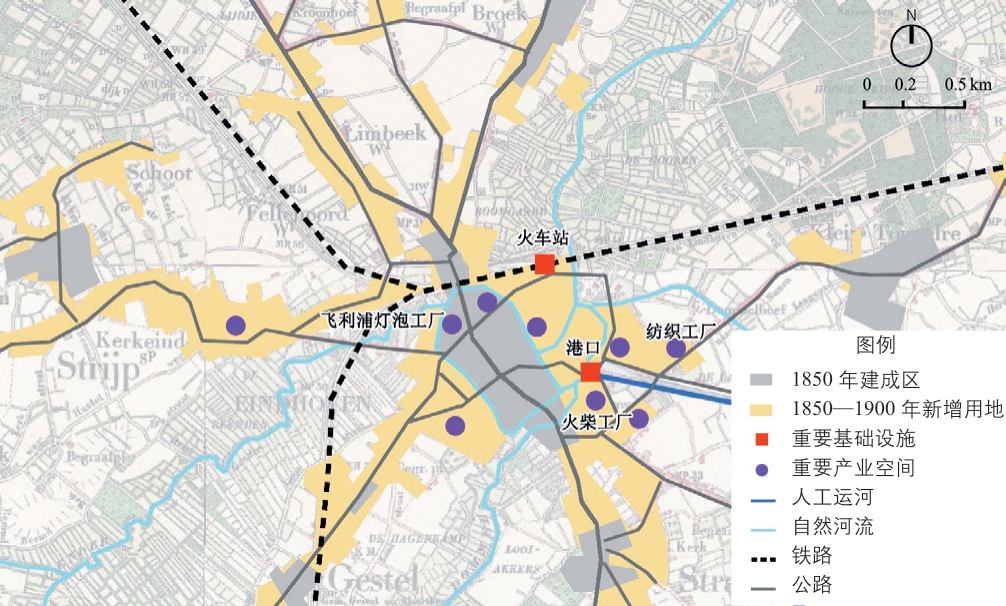

(3)锁定影响:新兴工业城市的形成

产业的聚集使得大量工厂涌现,埃因霍温也从一个封闭落后的小镇跃升为充满朝气的新兴工业城市。从城市格局来看,1900 年的城市建成区面积相比1850 年有了明显的扩大:一方面,城市突破了原先的护城河边界;另一方面,城市沿着几条对外联系道路不断向外生长,其中尤以城市东侧围绕运河港口和火车站的地区发展最为迅速。而带动空间扩张的主要因素便是这些新建的工厂(图5)。从城市形象来看,高耸的烟囱超过教堂成为新的城市地标,运河港口停满了大小船只,运河两边开设了各类工厂,十分繁忙。由于大量工业空间的出现,城市性质从传统的工商业小镇转变为新兴的工业城市,这种演变即属于典型的“反应”效果。

图5 1900 年埃因霍温城市格局图

资料来源:作者根据https://topotijdreis.nl/历史地图绘制

3.2 电子工业时代(1910 年代—1990 年代)

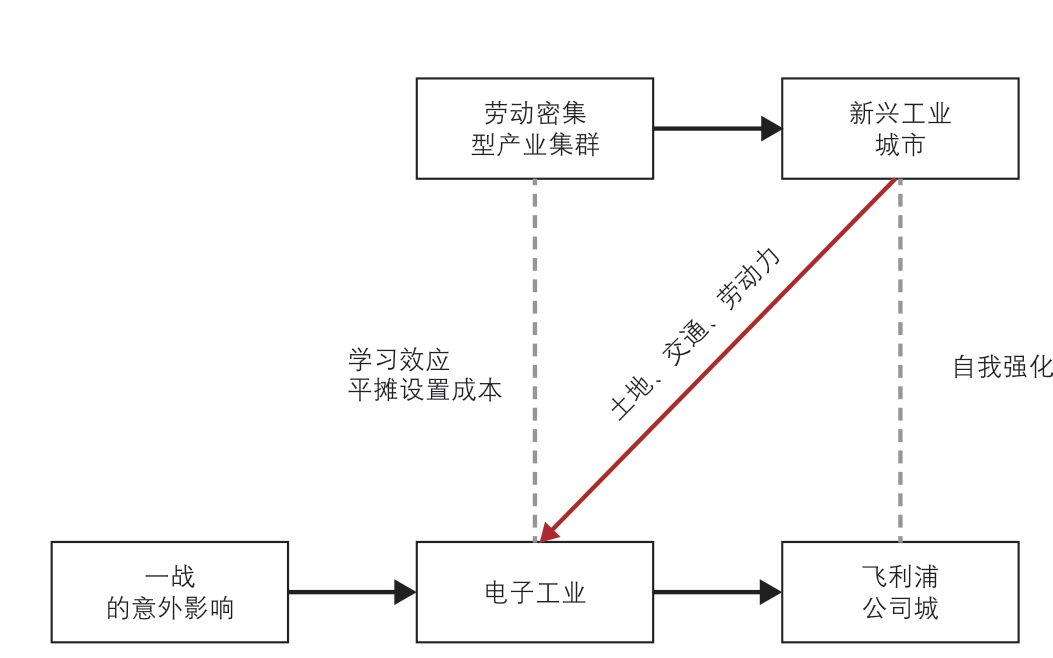

该阶段的演变逻辑如图6 所示。

图6 电子工业时代埃因霍温产业与空间演变逻辑

(1)关键节点:一战的意外影响

1914 年,第一次世界大战爆发,荷兰尽管作为中立国并未直接参战,但因夹在两个阵营中间的特殊地缘政治条件也深受影响。一方面,由于欧洲其他国家深陷战争泥沼,生产停滞,给了荷兰企业更好的发展机遇;另一方面,战争导致交通封锁,使得一些生产环节受阻,比如飞利浦生产灯泡所需的惰性气体、玻璃等材料原来主要取自德国,此时不得不另谋他路。

(2)驱动机制:技术突破导致电子工业兴起

面对日益扩大的市场需求和原料获取受阻的困境,飞利浦公司果断成立了实验室(natlab)以自行研究生产玻璃和惰性气体的方法,实现“垂直整合”(vertical integration)[29]。在关键技术实现突破以后,令人意想不到的是利用这些技术还可以生产另外3 种产品:无线电管、X 射线管和电视管,这几种产品都比白炽灯泡拥有更高的利润率和更广阔的发展前景。于是从1920 年代起,飞利浦公司就从生产灯泡转向生产收音机,成功实现了产业转型,充分体现出生产和使用过程中的学习效应。

事实上,城市也为飞利浦公司的成长提供了必不可少的条件,除了之前就发挥作用的交通、劳动力优势,充足的土地资源也为飞利浦公司的扩张提供了保障。飞利浦灯泡工厂位于城市西北侧,其外围区域不仅尚未开发,而且紧临铁路,有着极佳的区位条件。正是在这样的情况下,公司沿着铁路向西北方向规划建设了一个大规模的工业园区——斯特莱普-S(Strijp-S)。

飞利浦公司的企业规模因此迎来了爆发式增长,又一次通过扩大生产规模降低了设置成本,从而体现了报酬递增效应。其1916 年有员工3 600 名,1927 年达到10 000名,仅两年后(1929 年)这个数字就达到20 000,而此时埃因霍温除飞利浦公司以外的其他前十大公司的员工全部加起来仅有4 100 名[29]。很显然,飞利浦已经成为占据绝对主导的公司。二战以后,飞利浦公司继续在电子工业方面开拓,凭借其出色的产品研发能力和商业运作能力,相继推出了电视机、盒式磁带、便携式收音机、便携式录音机、录像机、CD 播放机等新产品,领跑全球电子工业发展。至1970 年代,飞利浦公司的全球员工数量一度达到了最高的40 万人。

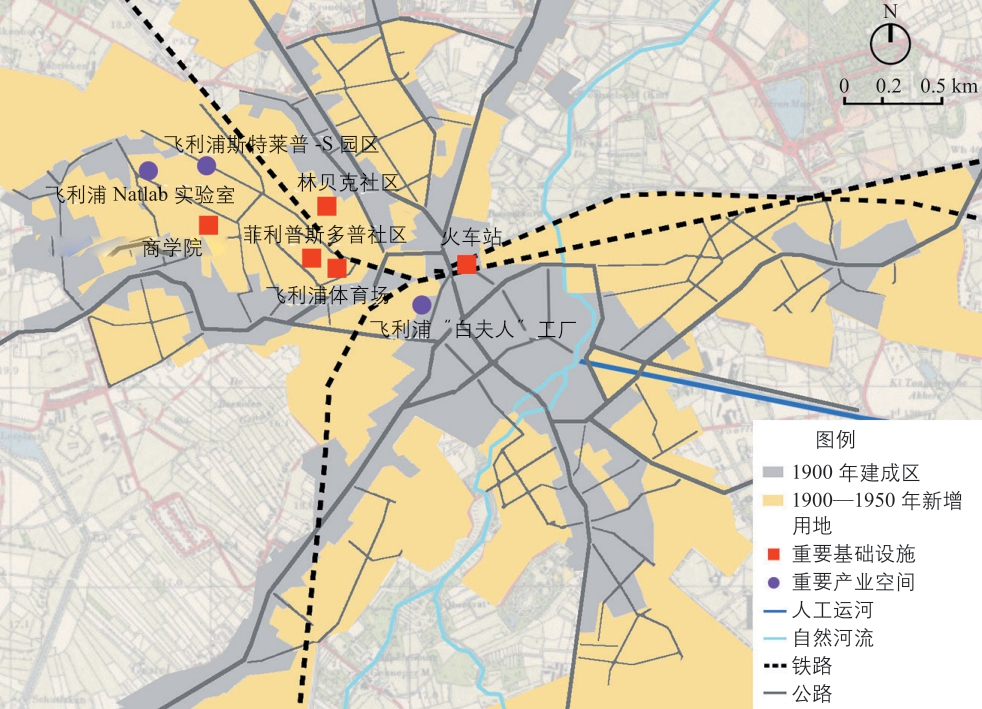

(3)锁定影响:飞利浦公司城的建立

飞利浦不仅扩大了生产场所,如在原工厂旁建设了埃因霍温第一座现代化多层工厂——“白夫人”(White Dame),而且兴建了一系列配套的居住、文化、交通设施,如菲利普斯多普(Philipsdorp)社区、林贝克(Limbeek)社区、医院、学校、体育场、剧院、休闲中心等,从而将埃因霍温打造成名副其实的飞利浦公司城。

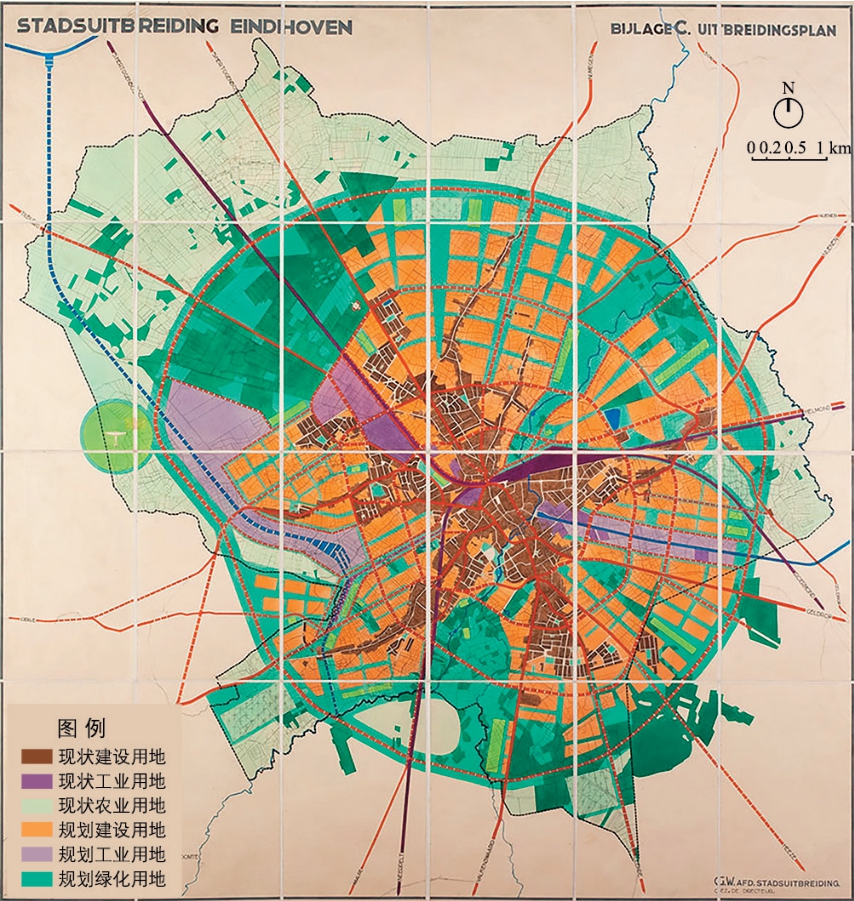

为了应对快速的产业发展变化,埃因霍温市于1930 年编制了《埃因霍温空间扩展规划》(The Extension Plan for Eindhoven,下称《规划》)(图7)。《规划》深受霍华德田园城市思想的影响,系统性地对空间结构、用地布局、交通组织等问题进行了安排,主要提出如下几点明确要求:

图7 1930 年埃因霍温城市空间扩展规划

资料来源:http://schatkamer.nai.nl/en/projects/stadsuitbreiding-eindhoven

• 整体格局应保持埃因霍温独特的指状发展模式,保证几条楔形绿带的渗入;

• 未来飞利浦公司的工业空间主要布置在城市西侧,沿新开挖的运河分布;

• 将商业和办公集中到城市中心;

• 居住空间尽量靠近生产空间,从而减少通勤交通,主要分布在工业空间周边;

• 构建城市环路以缓解拥堵[30]。

虽然由于受到二战的影响,该规划的很多想法未能落实,如沿运河分布的工业区,但其对城市空间发展的影响深远。至1950 年,城市建成区相比1900 年扩大了很多,尤其是城市西北片区主要由飞利浦公司带动而形成,不仅可以清晰看到飞利浦公司一步步扩张的脉络,而且可以体会到《规划》思想的影响,如保留楔形绿带、职住靠近等(图8)。由于埃因霍温的城市性质仍然是以生产职能为主的工业城市,故此阶段的演变是在原有基础上的自我强化。

图8 1950 年埃因霍温城市格局图

资料来源:作者根据https://topotijdreis.nl/历史地图绘制

3.3 高科技产业时代(1990 年代至今)

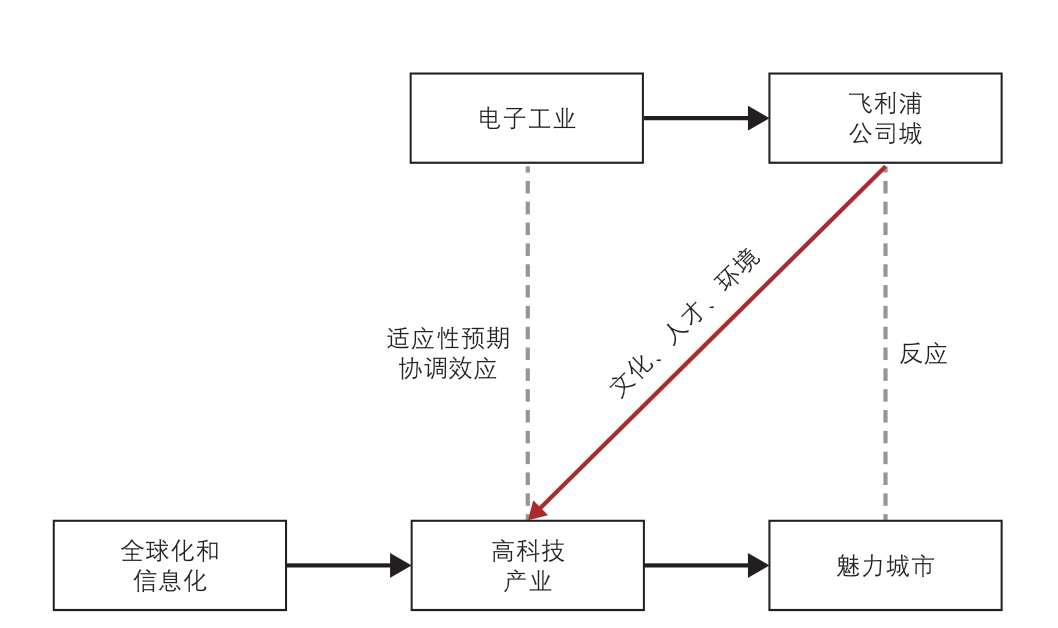

该阶段的演变逻辑如图9 所示。

图9 高科技产业时代埃因霍温产业与空间演变逻辑

(1)关键节点:全球化和信息化

20 世纪八九十年代开始,随着“冷战”的铁幕逐渐落下和科学技术的飞速发展,世界进入了全球化和信息化的新时代。这一方面造成大量劳动密集型、资源密集型产业从发达国家转移至生产成本更低的发展中国家,另一方面使得知识密集型产业占据世界经济的主导地位。

(2)驱动机制:多重合作促进高科技产业崛起

经济格局的变化使得当时全球最大的电子制造公司之一的飞利浦遭受重创,并且不得不作出调整:一是将很多生产职能转移至更具成本优势的海外地区,二是将总部从埃因霍温迁至首都阿姆斯特丹。剧烈的去工业化造成埃因霍温大量工作岗位流失,城市经济、社会出现了巨大的危机。据统计,1980 年代初期,飞利浦公司在该地区雇佣了35 000 名员工,而至2000 年,这一数字下降为16 000[15]106。

所幸的是,飞利浦公司的百年发展依托埃因霍温这座城市,同时也重塑了这座城市,在产业发展遭遇危机时,城市本身所固有的特质为知识密集型产业的聚集提供了最根本的动力。这种动力主要体现在两方面。

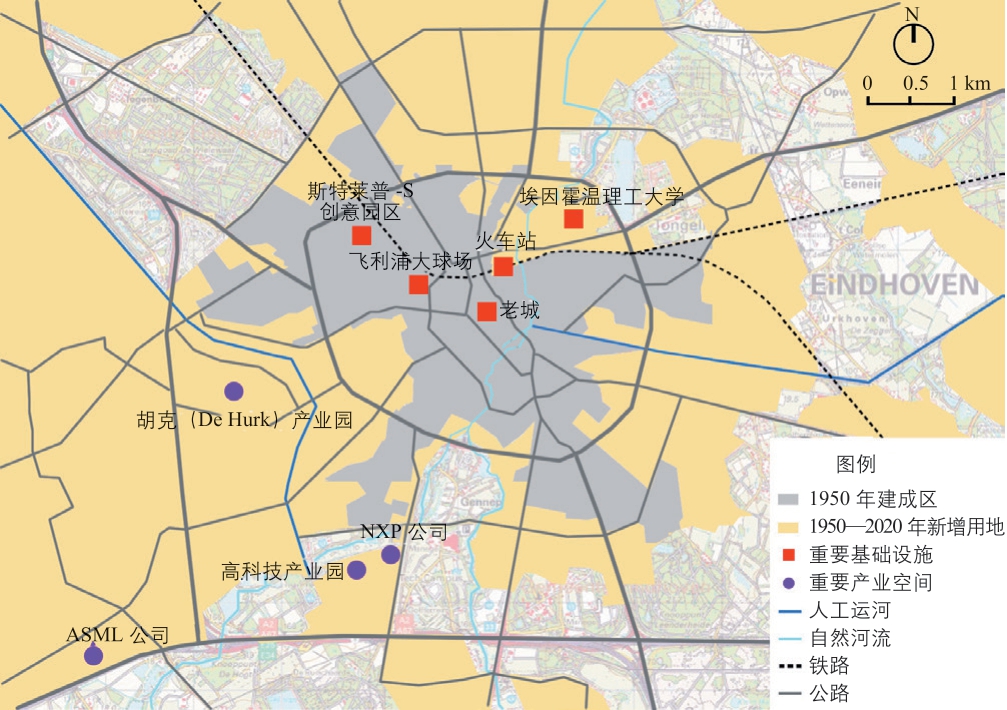

一是创新传统和高素质人才。早在1914 年,飞利浦公司就开设了著名的飞利浦实验室,实验室在不同时期的新产品研发方面起到了关键作用,是推动企业保持活力的重要因素。因飞利浦实验室的存在,荷兰政府又于1956 年在此成立了全国第二所理工大学——埃因霍温理工大学,更加强化了埃因霍温的科技研发能力。因此,即便飞利浦公司将总部迁离,却仍然将其研发部门留在埃因霍温,并在此基础上将之升级成为埃因霍温高科技产业园(High Tech Campus in Eindhoven),对全社会开放。除此以外,飞利浦还独立出一批年轻的科技初创公司,如阿斯麦(ASML)、恩智浦(NXP)等。

二是优质的城市环境。长期以来,埃因霍温在发展经济的同时不断加强城市建设,尤其依靠飞利浦公司的强大实力为城市增添了不少设施,如机场、体育场、会议中心、音乐中心、公园、高品质的住宅区等,是其他同等级城市无法比拟的。与此同时,落实了1930 年《规划》提出的一些重要想法,如基本保留绿带渗透的空间格局,保持城市中心的活力,建成城市环路,开通城市西侧的运河等,使得城市环境对于知识型人才具有吸引力,为知识型产业的发展提供了平台。

正是凭借着以上的有利因素,荷兰政府相继出台了一系列政策以帮助埃因霍温继续强化高科技产业,希望将其培育成城市经济新的增长点,这体现了适应性预期的效果。从2000 年开始,政府相继引入欧洲刺激补贴计划和一系列发展计划,例如“地平线计划”(Horizon program 2002-2006)、“脑港航海家2013 计划”(Brainport Navigator 2013)和“脑港2020 顶级经济智能社会计划”(Brainport 2020 Top Economy Smart Society)等,从而使得知识基础设施显著升级,帮助该地区成功吸引到国家级重大项目。依靠着政府、企业、知识机构组成的“三螺旋合作”(triple helix cooperation),在资源、技术、成果等领域多重互助,推动创新经济[31],从而发挥协调效应。

经过多年的发展,埃因霍温成功实现了产业转型。产业结构从制造业转向生产性服务业,2010 年生产性服务业公司的数量达城市企业总数的35.48%,高于荷兰平均值(29.42%),而制造业企业的数量仅占6.41%①数据来源于荷兰统计局网站https://opendata.cbs.nl/#/CBS/en/dataset/80231eng/table?searchKeywords=tilburg。。阿斯麦、恩智浦等一大批科创公司成长为行业旗舰。埃因霍温成为具有全球影响力的创意城市,每10 000 名居民平均拥有22.6 项专利,排名世界第一。

(3)锁定影响:打造魅力城市

正如很多人所熟知的那样,舒适、宜居的城市环境,尤其是充满人文气息的市中心,是吸引创意型人才的关键。因此,埃因霍温也在原已不错的城市环境基础上进一步加大投入来打造魅力城市,主要采取了以下几项措施。

一是更新城市中心,提升老城活力。一方面增加大量文化设施,如凡艾伯当代美术馆、飞利浦博物馆、Heuvel 购物中心等;另一方面开展丰富多彩的文化活动,如灯光节、冰雕节、荷兰设计周等。

二是改造、利用飞利浦公司留下的大量工业遗产。其中,最重要的是对斯特莱普-S 园区进行整体的设计和改造,塑造生活、办公、娱乐的时尚街区[32]。

从城市格局来看,2020 年的城市建成区相比1950 年又有了显著的扩大,随着城市环路的建成、西部运河的开通和高速路网的连接,城市格局更加接近1930 年《规划》的构想。难能可贵的是,《规划》提出的楔形绿带渗透入城的想法始终被执行着,这也是高品质人居环境最重要的保证(图10)。由于将大量工业空间改造为生活、休闲、文化空间,埃因霍温的城市性质从工业城市转变为创意城市,因此这阶段的演变属于“反应”型。

图10 2020 年埃因霍温城市格局图

资料来源:作者根据https://topotijdreis.nl/历史地图绘制

3.4 案例小结

整体梳理埃因霍温的历史演变可以发现,产业因素与空间因素在城市的历史演变过程中互相促进、相得益彰。200多年前,“福特制”的推广为产业聚集提供了方法,埃因霍温历史形成的交通和劳动力优势则为产业聚集提供了条件,在此情况下,劳动密集型产业集群形成,随着大量工厂的出现,新兴工业城市诞生。100 多年前,一战的影响使得飞利浦灯泡厂遭遇原料危机,但同时也意外地给了它产业转型的契机,埃因霍温充足的土地资源、优质的交通条件和劳动力资源也为飞利浦公司的转型、扩张提供了保障,在此情况下,飞利浦公司带领埃因霍温从劳动密集型产业转向电子工业,并且通过大量设施的建设,让埃因霍温深深烙下了飞利浦的印记,成为飞利浦公司城。20 多年前,全球化和信息化改变了产业格局,迫使飞利浦公司离开了埃因霍温,但埃因霍温在产业发展过程中积累的创新文化、人才和环境优势又吸引了国家政策扶持,在多方合作努力下,高科技产业终于崛起,埃因霍温也从工业城市转变为具有魅力的创意城市(图11)。

图11 埃因霍温城市与产业演变逻辑图

4 总结与讨论

回到本文最初的设问——城市空间是否可以主动地影响产业转型?答案已经非常明显。一方面,城市空间在每个关键节点都影响着城市的产业选择。试想一下,如果没有开通运河和铁路,飞利浦公司怎会选择在此设厂?一战期间全世界有那么多灯泡厂,为何只有飞利浦实现了产业转型?世纪之交埃因霍温可以选择任意产业作为未来发展重点,为何最终选择了高科技产业?荷兰政府可以支持任何城市发展高科技产业,为何还是选定埃因霍温?空间因素无疑起到了决定性的作用。另一方面,城市空间在不同时代以不同的形式影响着产业选择。在传统产业时代,影响产业选择的空间因素主要是地理区位、土地价格、交通条件、劳动力资源等;而知识经济时代,起决定作用的空间因素是城市环境、城市文化和创新人才。这既体现了产业结构的变迁,也体现了空间内涵的拓展。

埃因霍温的转型毫无疑问是成功的,但埃因霍温的经验又是不可复制的。当前,很多中国城市都面临着产业转型的考验。埃因霍温的案例启示我们,与其生搬硬套他人经验,抑或动不动就想尝试各种高大上的新兴产业,不如冷静地审视自身的产业发展历史和固有的城市空间条件,或许可以从中发现适合本城市的产业转型方向,在此基础上,再进行有针对性的政策配套和体制创新,或可走出一条独一无二的产业转型道路。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

感谢匿名审稿人给本文提出的宝贵意见。

[1] VON THUNEN J H.Der isolierte staat in beziehung auf landwirtschaft und nationalökonomie[M].Jena: G Fischer,1910.

[2] LAUNHARDT W.The determination of the practical location of an industrial enterprise[J].Association of German Engineers,1882,26(3): 106-115.

[3] WEBER A.Theory of the location of industries[M].Chicago: University of Chicago Press,1962.

[4] MARSHALL A.The principles of economics[R].McMaster University Archive for the History of Economic Thought,1890.

[5] 亨利·列斐伏尔.空间的生产[M].刘怀玉,译.北京: 商务印书馆,2021.

[6] 米歇尔·福柯.不同空间的正文与上下文[M]// 包亚明.后现代性与地理学的政治.陈志梧,译.上海: 上海教育出版社,2001: 18.

[7] SOJA E W.第三空间:去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程[M].陆扬,等,译.上海: 上海教育出版社,2005.

[8] MASSEY D.Introduction: geography matters[J].Geography matters,1984: 1-11.

[9] 金相郁.20 世纪区位理论的五个发展阶段及其评述[J].经济地理,2004(3): 294-298,317.

[10] KRUGMAN P.Increasing returns and economic geography[J].Journal of political economy,1991,99(3): 483-499.

[11] 迈克尔·波特.国家竞争优势[M].李明轩,邱美如,译.北京: 华夏出版社,2002.

[12] FLORIDA R.The rise of the creative class[M].New York: Basic books,2000.

[13] VAN DER BORG J,RUSSO A P,LAVANGA M,et al.The impacts of culture on the economic development of cities[R].European Institute for Comparative Urban Research (EURICUR) Erasmus University Rotterdam,2005.

[14] POWER A,WINKLER A.Phoenix cities: the fall and rise of great industrial cities[M].Bristol: Policy Press,2010.

[15] BERG L V D,POL P M,VAN WINDEN W,et al.European cities in the knowledge economy: the cases of Amsterdam,Dortmund,Eindhoven,Helsinki,Manchester,Munich,Münster,Rotterdam and Zaragoza[M].London: Ashgate Publishing,Ltd,2005.

[16] 安德烈·索伦森,罗震东,饶叶玲,等.重视路径依赖:规划史中的历史制度主义研究议程[J].国际城市规划,2020,35(4): 5-16.DOI:10.19830/j.upi.2020.182.

[17] MARTIN R.Roepke lecture in economic geography-rethinking regional path dependence: beyond lock-in to evolution[J].Economic geography,2010,86(1): 1-27.

[18] COLLIER R,COLLIER D.Critical junctures and historical legacies.shaping the political arena: critical junctures,the labor movement,and regime dynamics in Latin America[M].New Jersey: Princeton Press,1991.

[19] DAVID P A.Clio and the economics of QWERTY[J].The American economic review,1985,75(2): 332-337.

[20] ARTHUR W B.Increasing returns and path dependence in the economy[M].Ann Arbor: University of Michigan Press,1994.

[21] MAHONEY J.Path dependence in historical sociology[J].Theory and society,2000,29(4): 507-548.

[22] REDFEARN C.Determinacy in urban form: fixed investment &path dependence in urban areas[D].Los Angeles: The University of Southern California,2007.

[23] LOW N,ASTLE R.Path dependence in urban transport: an institutional analysis of urban passenger transport in Melbourne,Australia,1956-2006[J].Transport policy,2009,16(2): 47-58.

[24] COUCH C,SYKES O,BORSTINGHAUS W.Thirty years of urban regeneration in Britain,Germany and France: the importance of context and path dependency[J].Progress in planning,2011,75(1): 1-52.

[25] BELUSSI F,SEDITA S R.Life cycle vs.multiple path dependency in industrial districts[J].European planning studies,2009,17(4): 505-528.

[26] SORENSEN A.Taking path dependence seriously: an historical institutionalist research agenda in planning history[J].Planning perspectives,2015,30(1):17-38.

[27] RAIJMAKERS T.Philips as pulse for the development of Eindhoven:the value of the Philips heritage around the Emmasingel for the future of Eindhoven[D].Delft: Delft University of Technology,2022.

[28] VAN HOOGSTRATEN D.Dirk Roosenburg: 1887-1962[M].Rotterdam:010 Publishers,2005.

[29] AUSSEMS T,HORSTEN H.Transformatie Strijp-S[M].Eindhoven:Lecturis,2018.

[30] DE CASSERES J M.Eindhoven,Holland: the planning of an industrial town[J].The town planning review,1935,16(3): 171-181.

[31] HORLINGS L G.Leadership,governance and knowledge in an enterprising place: the case of Brainport Eindhoven in the Netherlands[M]//Enterprising places: leadership and governance networks.Bingley: Emerald Group Publishing Limited,2014,3: 149-175.

[32] BABALIS D,CURULLI I.Transforming Strijp S: from Philips’ industrial site to new residential and creative area[J].Journal of civil engineering and architecture,2016,10: 777-787.