引言

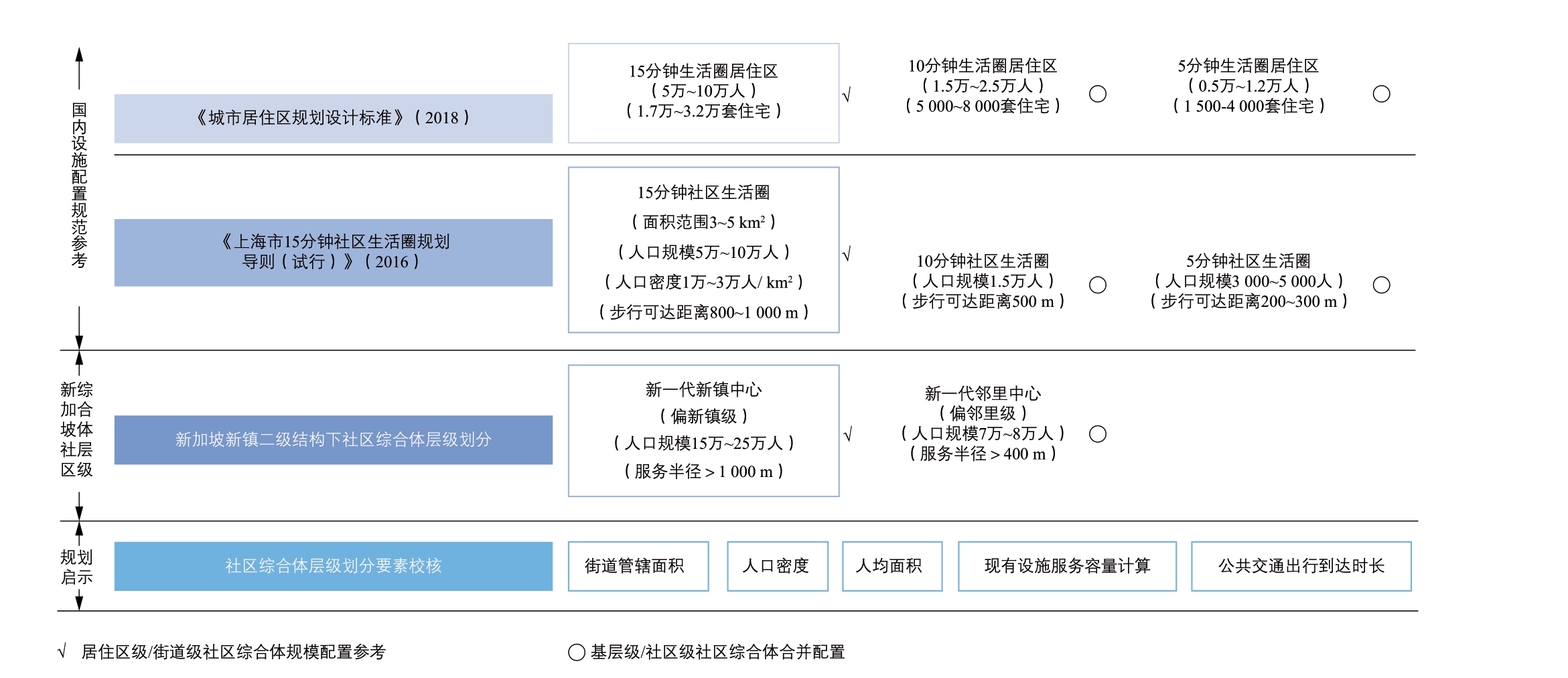

2023 年11 月,国务院办公厅转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》(下称《实施方案》),首次提出“社区嵌入式服务设施”的概念。《实施方案》明确指出“重点推广和优先建设(改造)功能复合集成的社区嵌入式服务综合体(社区服务中心),为居民提供一站式服务。”伴随建设“人民城市”的理念不断推进,受城市存量规划和高密度发展趋势的制约,我国部分城市已经开始通过规划建设社区综合体的方式,改善社区公共服务设施的供给。社区综合体作为一种集中式、复合化的社区服务设施供给模式,融合了空间资源利用、公共服务和社区发展的要求,其规划、运营水平的高低表征着基层空间治理水平和能力。以成都市为例,截至2022 年底,全市规划建设的359 个社区综合体中已建成243 个,但受政策局限,大部分至今仍不能正常运营。

不难看出,社区综合体的规划建设是我国城市创新公共服务设施形态、提升社区发展治理水平的重要举措,然而在创新的道路上仍有许多基础研究工作待加强。通过成都市案例的调研发现,当前社区综合体在空间规划、管理运营上缺乏协同,主要表现在:规划布局未充分对接实际人口需求,空间系统性差;空间利用效率和服务品质不高;管理机制不清,可持续运营能力差。因此,有必要对国际上先进城市社区综合体的形成机制、规划布局、空间形态、功能组织等进行深入研究。

新加坡的城市公共设施建设对我国的城市规划与建设的影响十分深远,而在新加坡社区综合体建设更新迭代、发挥瞩目效益的当下,持续跟踪和全面深入的研究仍显不足。当前围绕新加坡社区服务设施的研究包括:新加坡公共服务设施的规划层级与迭代[1-4],地产、零售商业视角下的邻里中心的经济价值[5-6],社区综合体在社区治理、空间社会生产方面的效益[7]等。从现有研究的成果来看,对新加坡社区综合体的形成机制和空间演进特征揭示仍不够深刻,对其规划设计特征、功能复合机制、管理运营方式的梳理仍不够完整。基于以上认识,本文系统研究新加坡社区综合体的形成机制、空间演进和具体的规划设计特征,借鉴其成功经验,为我国社区综合体的规划建设提供参考。

1 新加坡社区综合体的形成机制和空间演进

1.1 新加坡社区综合体的概念内涵

新加坡社区综合体的形成和发展蕴含了社区社会资本培育与市场商业化空间发展逻辑,是社区功能序列、管理运营主体序列在空间维度的综合表现。

社区综合体(ICH: Integrated Community Hubs)的概念是在2013 年新加坡总体规划中被明确提出的,规划提出建设的社区综合体是集社区管理、社区商业、文体休闲、医疗服务等功能于一体,促进社群互动和联系的混合用途开发项目[8]。此后,不同政府机构对其概念和类型进行细化,提出社区和生活方式综合体(integrated community and lifestyle hub)[9]、新一代邻里中心(new generation neighborhood centre)[10]、综合开发项目(integrated development)[11]等概念。这些概念外延有所不同,但其基本内涵相通,均是公益性与经营性功能并重[12]的社区服务场所,并以集约化、复合化的建筑综合体为空间表现形式。新加坡社区综合体的应运而生,伴随着新镇中心、邻里中心功能形态的演进迭代,成为新加坡高密度住区发展下的新一代综合社区服务设施空间载体。从规模层级上,可将新加坡社区综合体划分为两大类:面向新镇中心开发和面向邻里中心开发。

1.2 新加坡社区综合体形成的驱动机制

新加坡社区综合体形成的驱动机制源于两方面:一方面,新加坡新镇空间结构与社区服务设施规划体系发生演进,这为社区综合体的形成与演进提供了规划层面上的保障和引导;另一方面,社区服务供给模式面临复合化转型,社区服务设施日渐趋向综合化和紧凑化,社区综合体空间形态逐步演进形成。因此,新加坡社区综合体并非一种取代性、颠覆性的空间形态,而是顺应社会发展需求,综合了对原有社区服务设施供给体系的补充完善,以及对新的城镇开发和空间需求的迭代响应。

1.2.1 社区综合体形成的规划体系保障:社区服务设施层级的规划演进

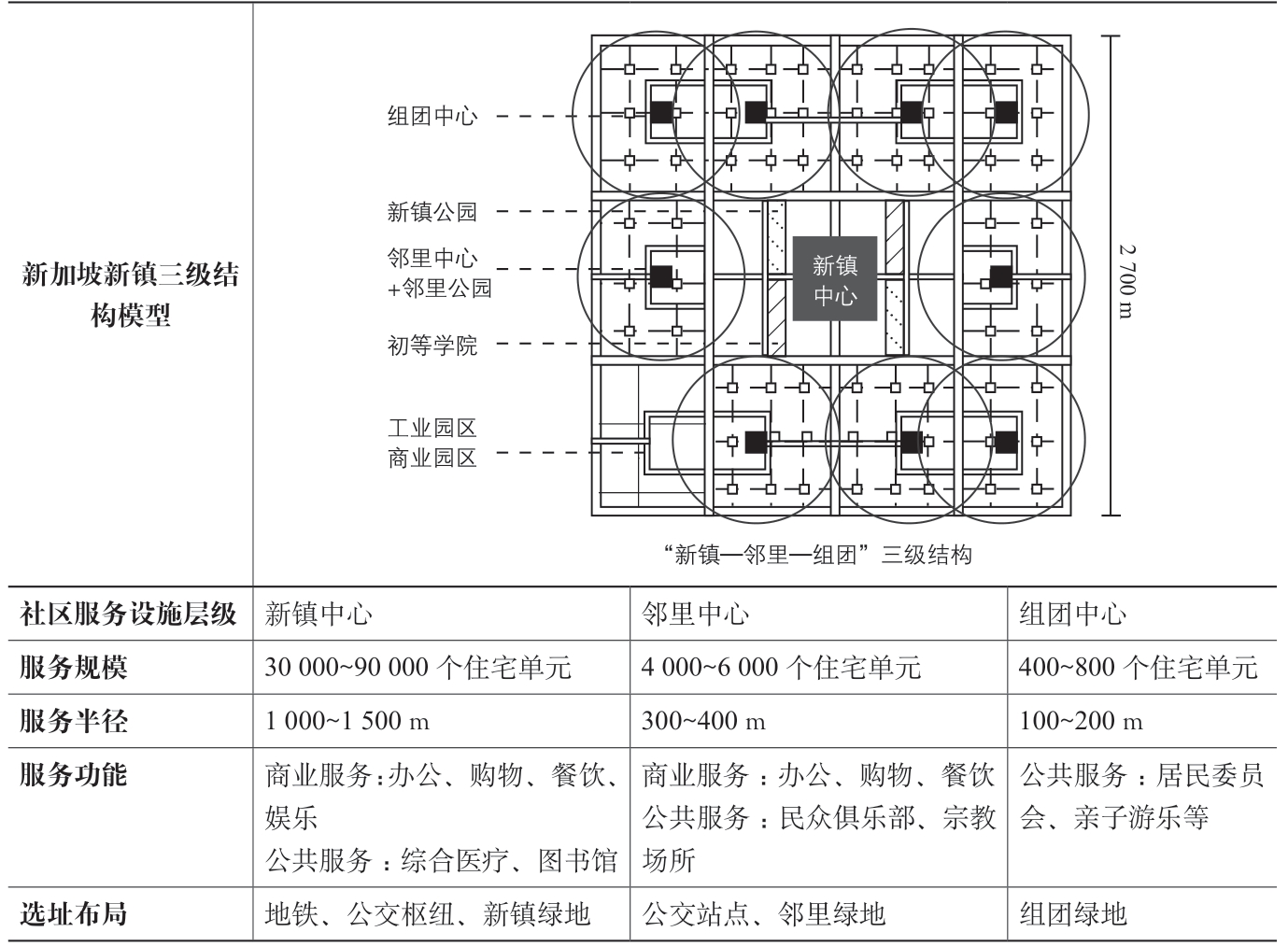

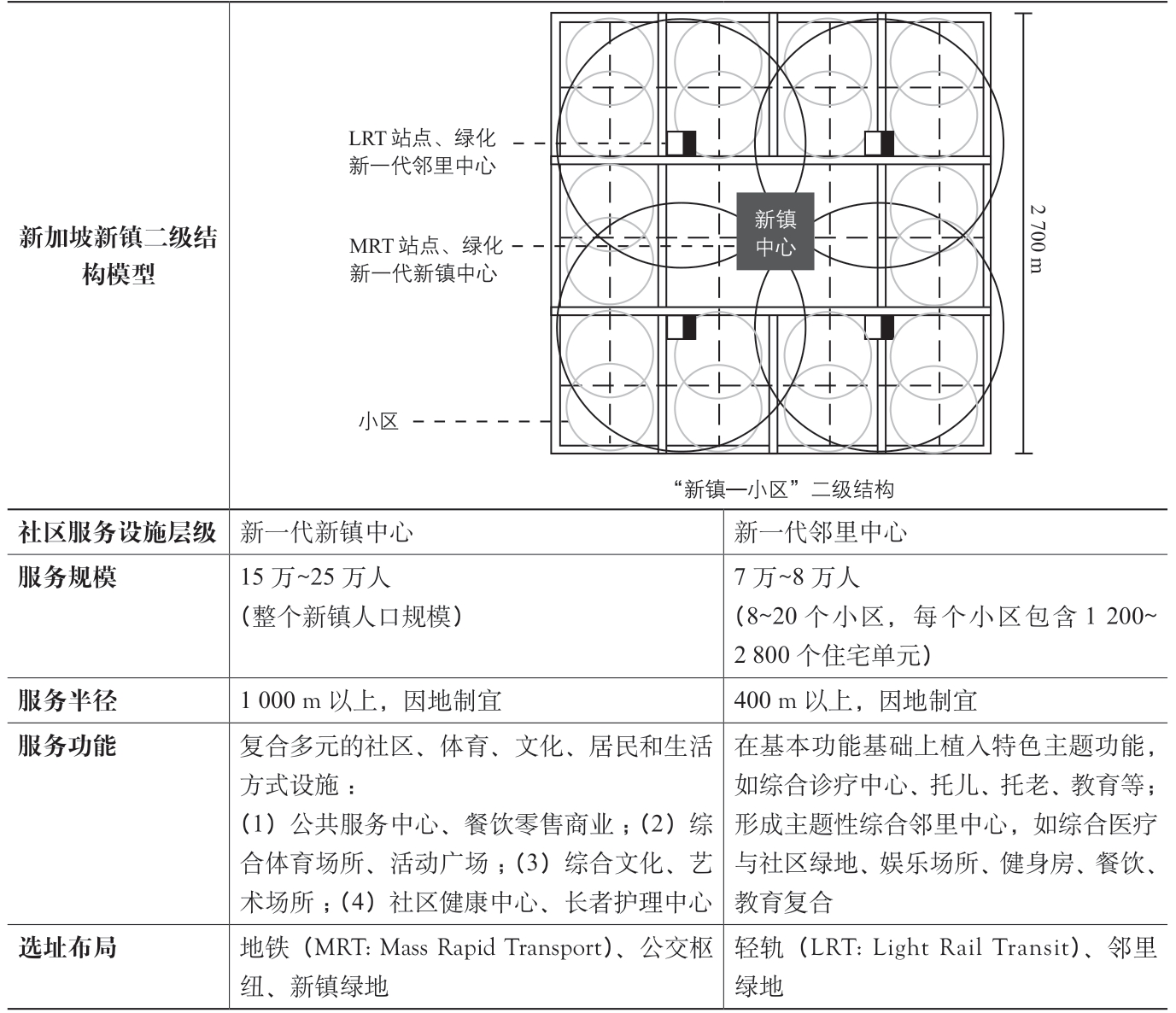

新加坡新镇空间结构与社区服务设施规划体系的演进,为社区综合体的形成提供了规划体系上的保障,为社区综合体这一集中式、复合型社区服务设施的产生提供了土壤。新镇空间结构模型是融合社会、经济、政治等因素,依据人口规模、密度、服务半径、多元需求推导而来,其核心理念是构建具备完善社区服务设施功能的“社会性城市”细胞结构[13]。自1970 年代以来,新加坡以住宅单元规模来集中配置社区服务设施,形成了集中式社区服务设施供给稳定的“新镇中心—邻里中心—组团中心(precinct centre)”三级空间结构[14](表1)。21 世纪随着居民出行方式与生活方式的转变,对新镇空间结构的探索进入新阶段,其从三级向二级简化,形成“新一代新镇中心—新一代邻里中心”的社区综合服务设施配置层级[16](表2)。

表1 新镇三级结构下的社区服务设施层级规划

资料来源:作者根据参考文献[14-15]绘制

表2 新镇二级结构下的社区服务设施层级规划

资料来源:作者根据参考文献[17]、新加坡统计局数据(https://www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/population/geographic-distribution/visualising-data/geographical-distribution-dashboard)绘制

1.2.2 社区综合体形成的综合驱动力:社区服务供给模式的复合化转型

新社会需求下,新加坡的社区服务供给模式经历着复合化转型,尤其在公共交通系统与服务人口规模的影响下,社区服务设施空间趋向综合化、紧凑化发展。

公交导向开发(TOD)模式促进社区服务设施的综合化开发和紧凑化布局。位于新镇中心的新加坡地铁站点区域呈现出显著的以公交社区(transit village)为导向的TOD 土地利用模式,新加坡新镇的三级与二级空间结构可看作TOD公交社区的两种空间形式[18]。新镇空间结构的简化与社区服务设施供给效率的提升促进了公共交通系统的升级,高品质交通系统同样也需要更高开发强度的社区服务设施进行支撑。

服务人口规模的细分促使社区服务设施复合化供给,以“小区”(estate)为更紧凑、更高密的最小单元划分调整了社区服务设施供给模式[17]。二级结构的小区层级介于原有邻里与组团层级之间。小区不再独立配套娱乐、商业办公等设施;而传统新镇中心也并非能完全承担下一层级服务功能,如邻里中心的社交功能和公共服务功能[19]。新镇中心、邻里中心均面临功能空间更复合的挑战,须形成规模效应与品质更高、功能更综合的社区服务设施空间。

1.3 新加坡社区综合体的空间形态演进:从分散走向融合

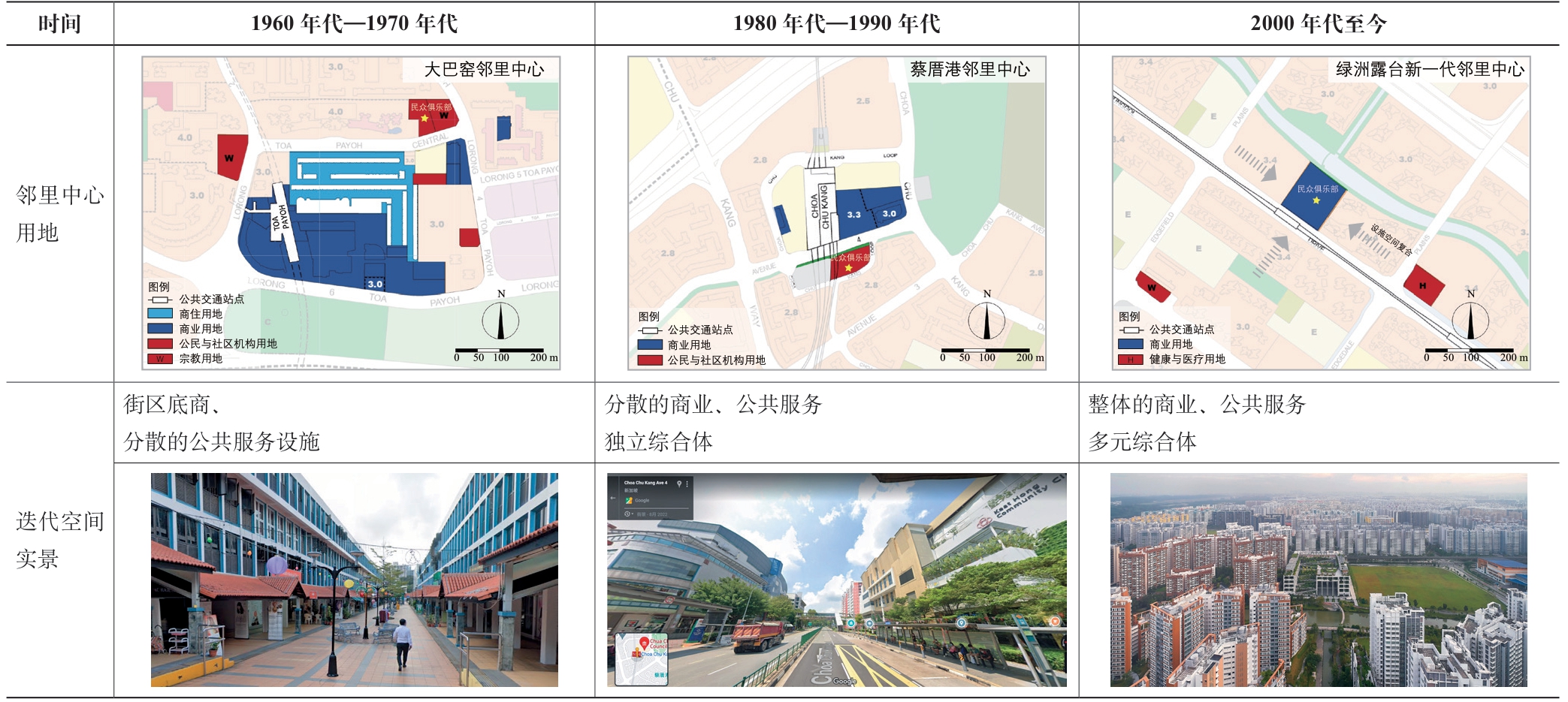

新加坡新镇中心、邻里中心空间形态布局演进经历了三个阶段:街区底商式—社区中心+商业综合体式—多元综合体式(表3)。社区综合体是其演进到第三阶段的空间模式。

表3 新加坡邻里中心空间形态布局演进

注:邻里中心用地底图源自新加坡市区重建局2019 年总体规划。

1.3.1 街区底商式

在1960 年代—1970 年代以经济适用为导向的住房快速开发背景下,建屋发展局主要利用已开发的组屋底层空间集中布置商业设施,从而形成“街区底商式”的新镇中心和邻里中心;另外,新镇中心也配置一定规模的商业购物中心。整体形成以商业街区为中心,四周配置公共服务设施的空间布局。这个时期的典型案例有宏茂桥新镇中心、大巴窑邻里中心,形成了以底商街区(占地约为4~11 hm2)为中心,涵盖餐饮、娱乐、购物等便民商业服务设施,500 m 范围内分散配置民众俱乐部、公共图书馆、综合诊所等公共服务设施的空间形态布局。

1.3.2 社区中心+商业综合体式

1980 年代—1990 年代,随着市场资源的融入与地铁系统的开通,TOD的发展模式成为新加坡应对高密度城市环境的理性选择[20]。为解决底商环境质量差、发展受限[6]、新镇同质化[21]等问题,部分新镇中心、邻里中心脱离街区底商式布局,摈弃沿街为市的分散式商业形态[6],依托公共交通枢纽站点开发商业综合体。同时,公共服务设施也转向复合集聚,新一代民众联络所(community centre)更名为民众俱乐部(community club)①新加坡的社区中心起源于1950 年代的民众联络所,1990 年代升级更名为民众俱乐部并延续至今。其由最早的郊区公共礼堂发展为具有社区管理、教育、文体、医疗、商业等综合服务功能的现代化社区中心。,功能逐渐转为现代化复合,采用独立综合体式空间承载复合功能;在行政服务的基础上配置游泳池、图书馆、咖啡厅等功能,这标志着现代化的社区中心出现[22]。新镇中心、邻里中心逐步形成由分散的“独立综合体式”设施空间组成的空间布局。

1.3.3 多元综合体式

2000 年代至今,新加坡进入以人为本的更新治理阶段。建屋发展局于2011 年提出构建一站式的“生活—工作—娱乐—学习”综合服务设施供给新范式;依托各级中心社区服务设施集聚的发展基础和“20 分钟市镇”①“20 分钟市镇”是在新加坡《2040 年陆路交通发展总蓝图》中提出的目标,即将在2040 年实现通过“走—骑—搭”(walk-cycle-ride)的出行方式,在20 分钟内到达最近的集合了零售商店、小贩中心(hawker centre)、公园和诊所等日常便利设施的邻里中心。高效共享的交通出行方式[23],民众俱乐部与社区商业综合体两大复合功能空间走向融合,形成“多元综合体式”社区服务设施空间形态,即本文所指的社区综合体。

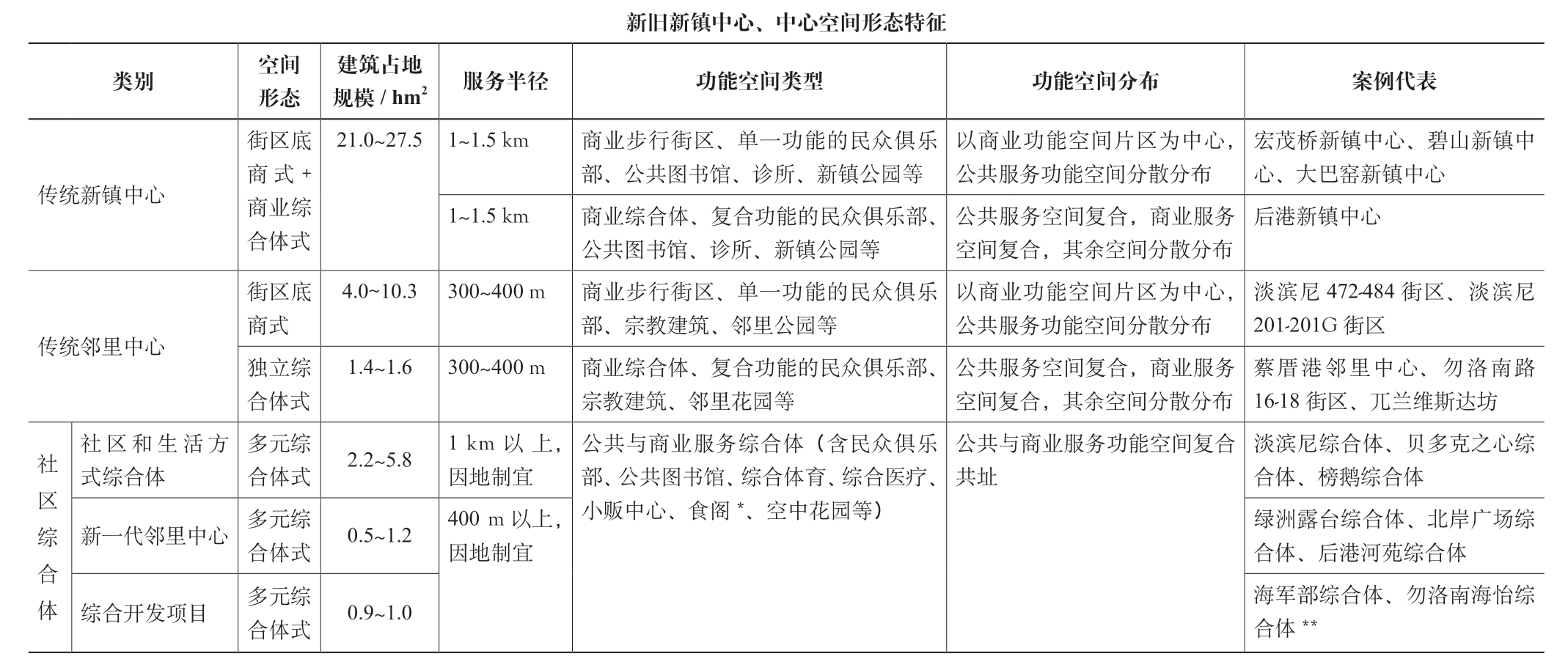

新加坡社区综合体本质上是将人民协会管理运营的民众俱乐部的公共服务功能,建屋发展局规划建设的新镇中心、邻里中心的商业服务功能及其附近由相关职能政府部门提供的公共服务设施功能复合于一体。在集约化、综合化的建设进程中,社区服务设施建筑占地面积减少80%以上,空间功能、形态更加多元复合,服务规模逐渐扩大(表4)。

表4 新加坡新镇中心、邻里中心空间形态迭代特征汇总

注:*“食阁”是新加坡新镇中心、邻里中心常配置的公共美食摊位,可理解为“熟食中心”;

** 了解更多关于新加坡社区综合体案例项目的空间建设信息,请以手机扫描本文末页的二维码,在公众号“开放科学计划OSID”中查看“本文开放的科学数据与内容”。

资料来源:作者根据参考文献[10,24]绘制

新旧新镇中心、中心空间形态特征类别 空间形态建筑占地规模 / hm2 服务半径 功能空间类型 功能空间分布 案例代表街区底商式+商业综合体式21.0~27.5 1~1.5 km 商业步行街区、单一功能的民众俱乐部、公共图书馆、诊所、新镇公园等传统新镇中心以商业功能空间片区为中心,公共服务功能空间分散分布宏茂桥新镇中心、碧山新镇中心、大巴窑新镇中心1~1.5 km 商业综合体、复合功能的民众俱乐部、公共图书馆、诊所、新镇公园等公共服务空间复合,商业服务空间复合,其余空间分散分布后港新镇中心传统邻里中心淡滨尼472-484 街区、淡滨尼201-201G 街区独立综合体式街区底商式4.0~10.3 300~400 m 商业步行街区、单一功能的民众俱乐部、宗教建筑、邻里公园等以商业功能空间片区为中心,公共服务功能空间分散分布1.4~1.6 300~400 m 商业综合体、复合功能的民众俱乐部、宗教建筑、邻里花园等公共服务空间复合,商业服务空间复合,其余空间分散分布蔡厝港邻里中心、勿洛南路16-18 街区、兀兰维斯达坊社区综合体淡滨尼综合体、贝多克之心综合体、榜鹅综合体新一代邻里中心 多元综社区和生活方式综合体合体式 2.2~5.8 1 km 以 上,因地制宜多元综公共与商业服务功能空间复合共址绿洲露台综合体、北岸广场综合体、后港河苑综合体综合开发项目 多元综合体式 0.5~1.2 400 m 以上,因地制宜公共与商业服务综合体(含民众俱乐部、公共图书馆、综合体育、综合医疗、小贩中心、食阁*、空中花园等)合体式 0.9~1.0 海军部综合体、勿洛南海怡综合体**

2 新加坡社区综合体的规划设计特征

2.1 规划层级和空间结构

2.1.1 衔接社区服务设施的层级和容量

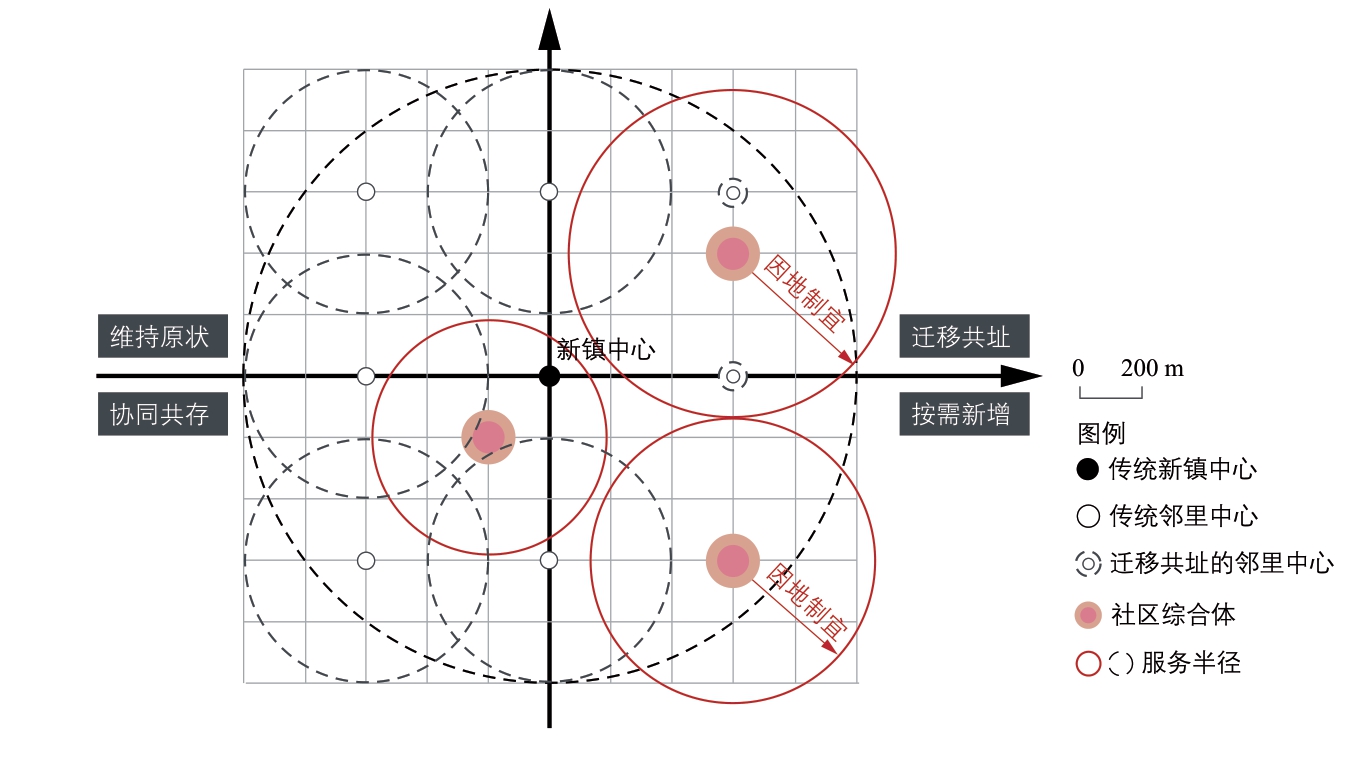

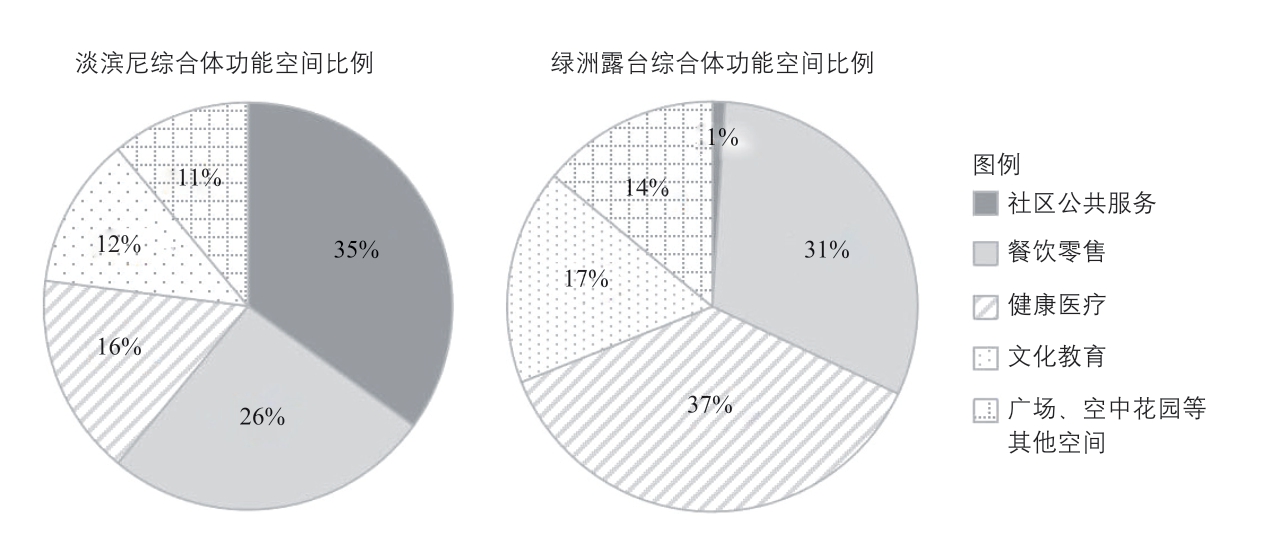

新加坡社区综合体的配置注重衔接既有社区服务设施的层级和容量,结合规划人口按需配置。具体方式主要有两种:(1)以新一代邻里中心的方式进行建设;(2)植入既有新镇与社区中心,是对传统新镇中心、邻里中心公共服务设施的整合和补充。从社区综合体分布规律可知:当人口服务规模达到15 万~25 万人,可考虑配置一处镇中心级别的“社区和生活方式”综合体;而“新一代邻里中心”类型的社区综合体,其对应的人口服务规模约为7 万~8 万人(表5)。初步估算社区综合体人均面积约0.14~0.49 m2。在新旧更迭中,社区综合体以适当的规模和尺度与其他社区服务设施协调,推动服务要素有机整合,主要采用以下三类融入机制(图1)。

图1 新加坡社区综合体的三类融合机制

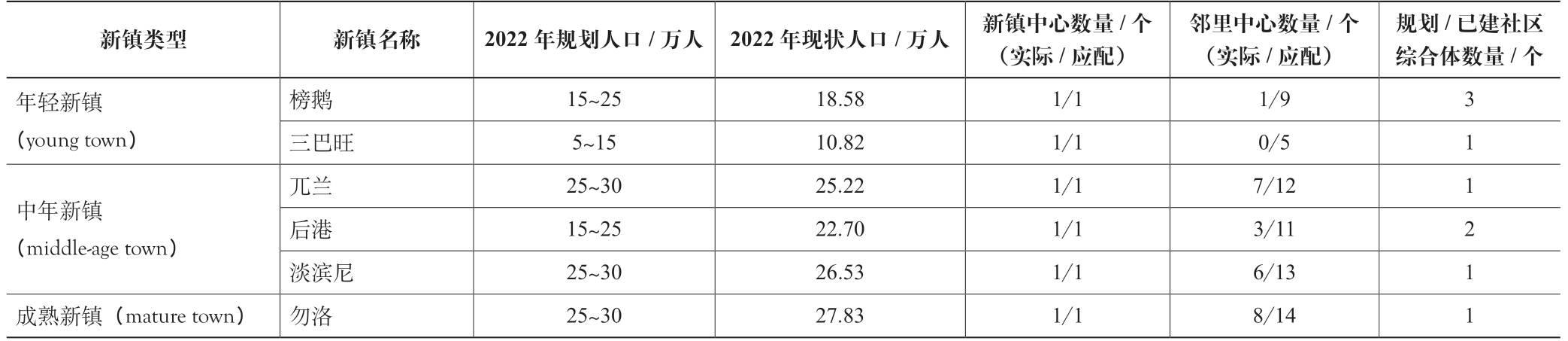

表5 基于人口规模的社区综合体数量配置概况

资料来源:作者根据新加坡统计局数据(https://www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/population/geographic-distribution/visualising-data/geographical-distribution-dashboard)绘制

(1)迁移共址:这类社区综合体一方面基于优化营商环境,将新镇中心或邻里中心原有的商户移至社区综合体中更清洁、更舒适开放的空间,如2014 年新建的海军部综合体兼并容纳了紧邻的邻里中心商业设施;另一方面使原有服务设施规模升级,如将淡滨尼地区图书馆迁移至淡滨尼综合体内,馆藏容量增大,服务设施增多。

(2)协同共存:此类社区综合体布置于同一层级服务设施附近,依托服务功能、品质的差异互补而共存,在空间上采用连廊、绿道等空间进行联系,如贝多克之心综合体。

(3)按需新增:该融入机制可应用于有条件的年轻新镇,以服务供给新范式满足未来新需求。

2.1.2 以公共交通为导向的场地规划

新加坡社区综合体体现出显著的公共交通导向开发特征。一方面,公共交通显著增强了社区综合体的可达性;另一方面,临近公共交通站点对确定社区服务设施规模规划具有重要影响。

建屋发展局指出社区综合体的关键特征之一是高连通性,因此社区综合体的选址普遍位于公共交通站点邻接区[10],基于“地铁+轻轨”“地铁+公交”两种公共交通系统略有差异。在有条件以“地铁+轻轨”作为公共交通系统的年轻新镇,社区综合体可与地铁或轻轨站点进行一体化设计,与社区主要步行道、社区节点相联系,以增强社区综合体的交通连接度与步行可达性[25],如北岸广场综合体(图2)。在以“地铁+公交”这种传统公共交通体系的中年新镇、成熟新镇,地铁站与公交换乘枢纽站通常协同布局,社区综合体则就近布置,如淡滨尼综合体。

图2 榜鹅社区综合体与地铁、轻轨站点协同一体化开发

资料来源:作者根据参考文献[17]绘制

2.1.3 弹性与多元兼容的土地利用

新加坡社区综合体得以实施建设的重要保障是具备完整的用地开发、有利的用地兼容条件和弹性的用地规划。

新加坡70%以上的土地收归国有,以防止土地过于市场化[26]。新加坡政府对土地的主导权保障了公共服务设施等公共用地开发及其交通区位优势。特别是新加坡在建设新镇中心、邻里中心时,均须按规定预留1.5~3.1 hm2的公共服务设施用地,用作预留用地(reserve site)[15],以备未来增容扩建开发。此外,在轨道交通站点附近规划白地(white site),既为社区综合体沿交通站点开发提供了用地,又提供了用地兼容性,如海军部综合体的用地规划与兼容开发。

为更好地保障各类功能在用地和业态上复合兼容,市区重建局持续十几年更新的“社区/体育设施计划”(CSFS: Community/Sports Facilities Scheme),推动了新加坡社区、体育服务与商业开发的兼容发展。该计划规定:在复合建设上,若场地符合多项红利总建筑面积奖励计划的条件,则用于建设社区和体育用途的建筑面积可超过总体规划允许的最大建筑面积的10%或2 000 m2[27];土地兼容下的容积率将允许超过原有用地属性的最大容积率,以提高土地利用率。例如:独立建设的运动场地与社区礼堂的容积率分别为0.4 和2.14,而淡滨尼综合体是两者的复合开发,其允许的容积率提高为2.8[7]。

2.2 协同性功能配置模式

2.2.1 公共与商业服务供给机制

在公共服务供给主体上,一是结合社区治理服务体系综合配置民众俱乐部等公共服务与管理机构;二是由相关职能政府部门提供有针对性的公共服务。在新加坡,社区服务供给主体可以是政府机构、社会服务机构或非政府组织[27]。

对于商业服务供给,建屋发展局在商业开发阶段根据居民需求、经营理念、运营模式等条件公开招标[28],择优筛选社会企业入驻[29]。此外,建屋发展局联合商人协会①“商人协会”(Merchants’ Association)由零售商自组织、新镇议会(Town Council)、基层组织等组成。、新加坡企业发展局(Enterprise Singapore)等共同制订激活新镇中心、邻里中心的商业计划,通过减少租金、增加活动经费等方式构建政企互惠平台。鼓励初创企业或具有创新和高效商业模式的企业进驻[30]。据统计,社区综合体商铺租赁中90%商户为私营企业,且大部分为新兴企业。

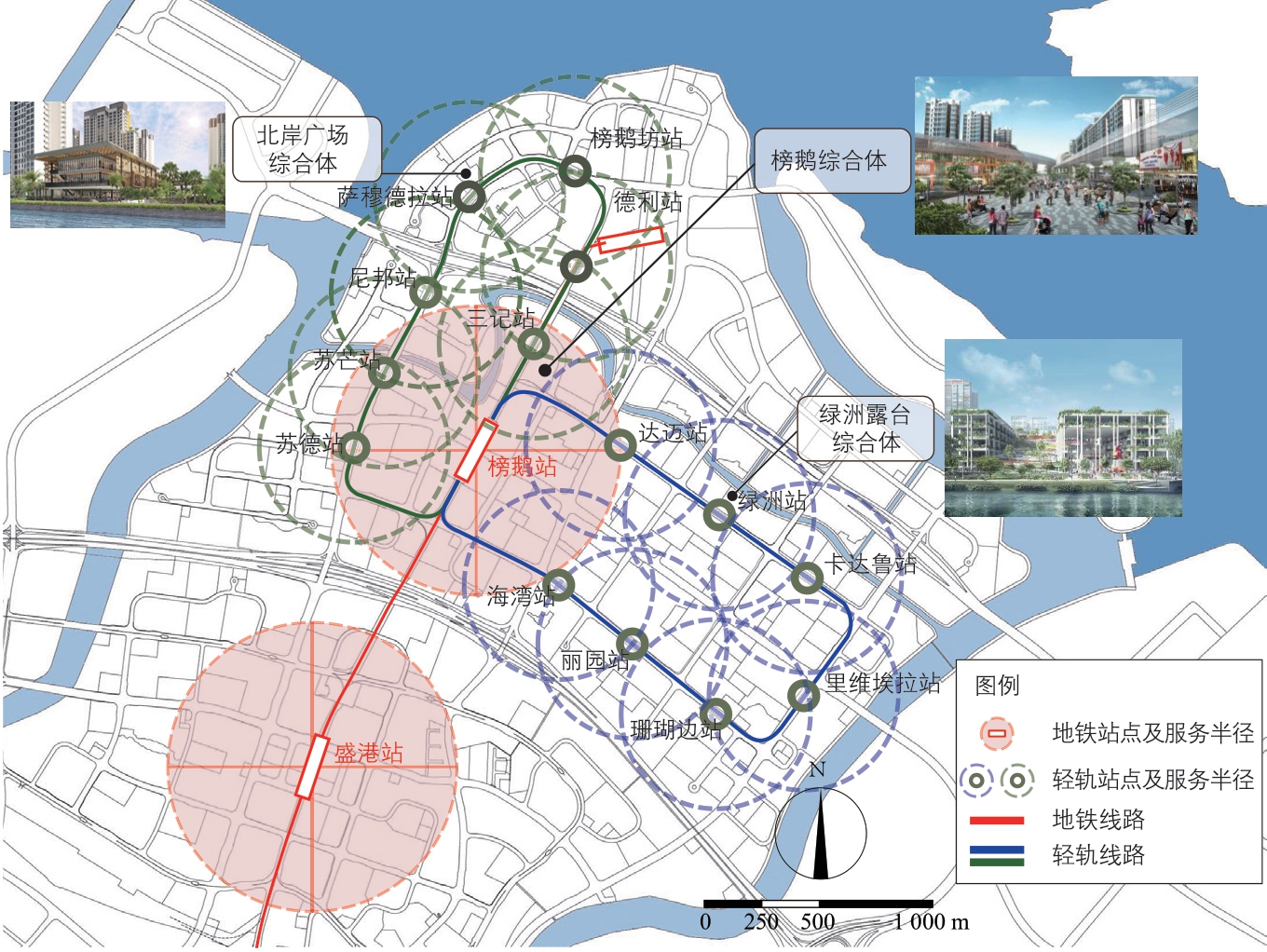

2.2.2 公共与商业服务配比关系

据统计,新加坡社区综合体商业空间占比约为40%~60%。根据租金、建筑面积比例、运营成本等相关条件可大致推算得出:其公共与商业服务能达到平衡,且具有一定营利以支撑可持续发展。部分综合体形成“1+X”的特色功能配置模式,突出社区综合体的特色,例如:在淡滨尼综合体的功能面积占比中,形成了35%社区公共服务空间与26%体育健身空间的特色主导配置模式,绿洲露台综合体形成了37%综合医疗空间与31%餐饮购物空间的特色主导配置模式(图3)。

图3 新加坡淡滨尼综合体、绿洲露台综合体功能空间占比

资料来源:作者根据参考文献[11,25,29]绘制

2.3 多样化空间设计策略

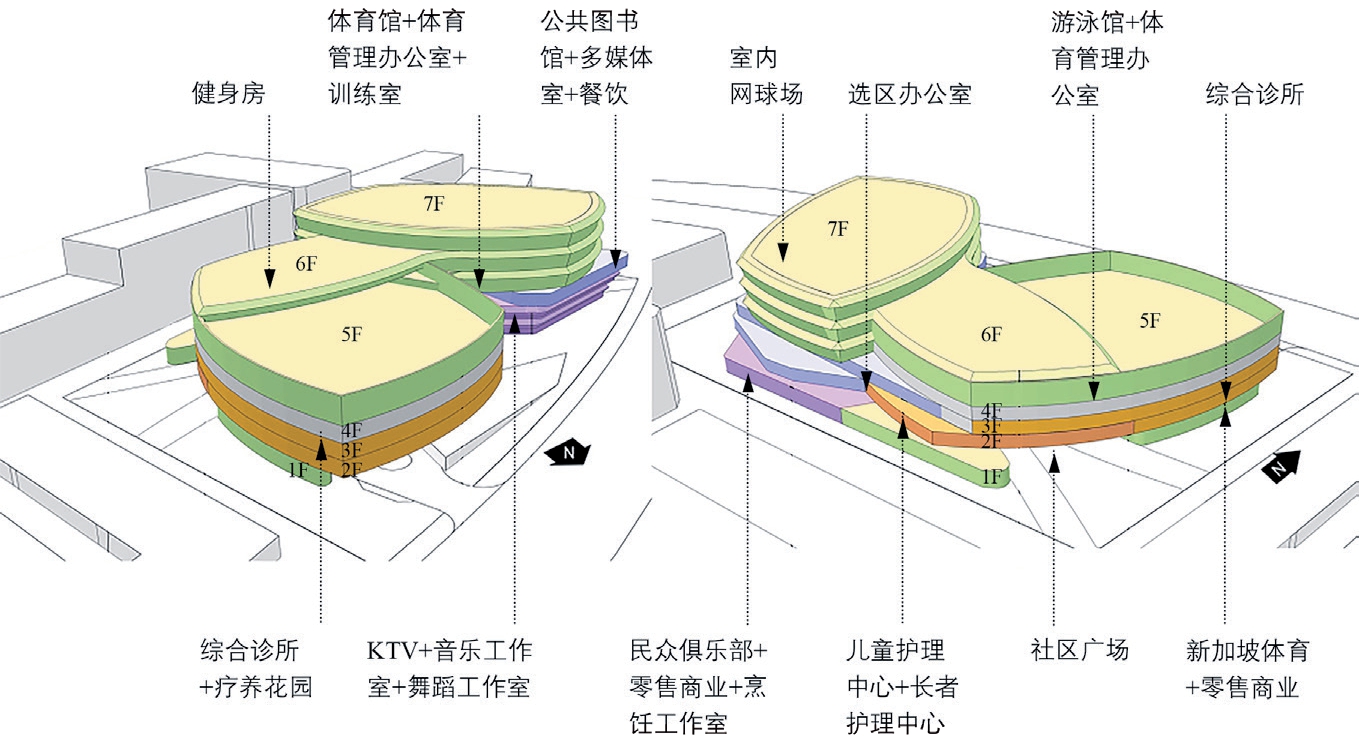

2.2.1 空间组织的立体化与复合性

社区综合体空间以竖向综合开发为主,形成地上地下一体化空间组织多元利益主体在成本效益下展开功能空间“博弈”,从定位、功能、布局等方面共同制定符合社区利益的解决方案[31-32];进而对所有相关利益者的方案进行创新性重组、分配和整合,将项目相似和具有潜在协同效应的设施空间组合布局,如贝多克之心综合体的公益性与经营性功能空间组合布局(图4)。

图4 贝多克之心综合体功能空间组合与布局

资料来源:作者根据https://www.archdaily.com/897347/heartbeat-at-bedok-ong-and-ong-pte-ltd 绘制

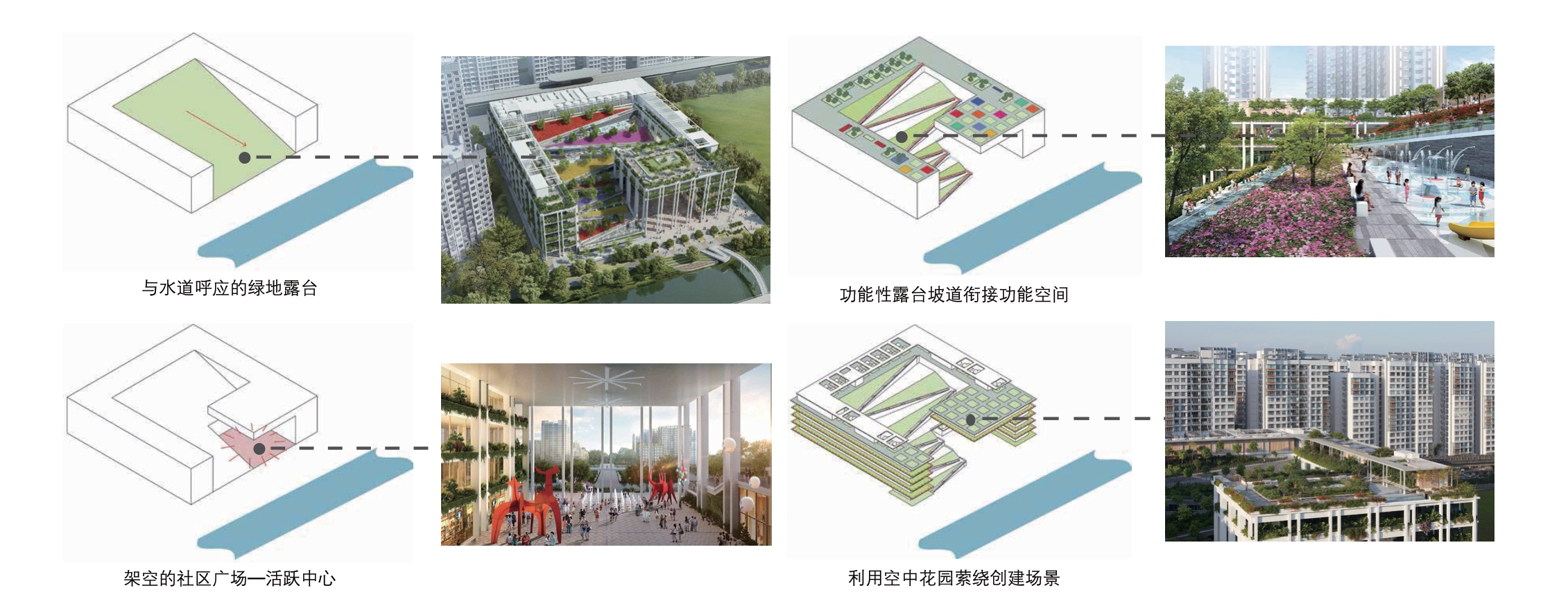

2.2.2 公共空间的人性化与在地性

新加坡社区综合体通过空间、技术与行为的相互配合[16],把握多元需求系统,回归并聚焦人本价值。基于气候炎热多雨特征以及社区参与式设计的公众反馈,新加坡社区综合体融合了居民使用率较高的公共空间,如首层布置利于社群互动的架空开放空间(void deck),约占首层空间面积的30%~40%(图5)。建屋发展局与社区合作伙伴定期在这类公共空间举办社区艺术和文化活动等,以提高社区综合体空间服务质量与活力[33]。社区综合体逐渐成为新加坡社会景观的重要组成部分,是社区基层组织展开社区治理的重要空间载体[34]。

图5 绿洲露台综合体空中绿化及公共空间

资料来源:作者根据参考文献[25]和https://www.archdaily.cn/cn/772731/oasis-terrace-singapores-new-neighborhood-center-and-polyclinic?ad_name=article_cn_redirect=popup 绘制

基于“花园城市”的发展目标,新加坡社区综合体满足“景观置换区”①“景观置换区”(LRA: Landscape Replacement Area)是指由私营或公共部门在综合开发项目上提供与其占地面积成比例的绿化和公共区域,其总面积至少应相当于开发场地面积的100%。要求[35]。新加坡社区综合体中的绿色景观延伸与日常生活的互动呈现出新型集群式的公共空间,构成了多元文化共享、绿色的社区新地标,更促进了多元社会群体的交往互动,如淡滨尼综合体每月少数裔族访客占比是普通社区中心的2.8 倍[7]。

3 新加坡社区综合体的空间规划启示

社区综合体的规划建设应遵循社区服务设施发展规律,综合考虑社会经济、人口规模、交通系统、设施需求等条件,综合衡量社区综合体建设的必要性和可实施性。新加坡社区综合体在形成机制、空间演进和具体的空间规建管层面有以下几点启示。

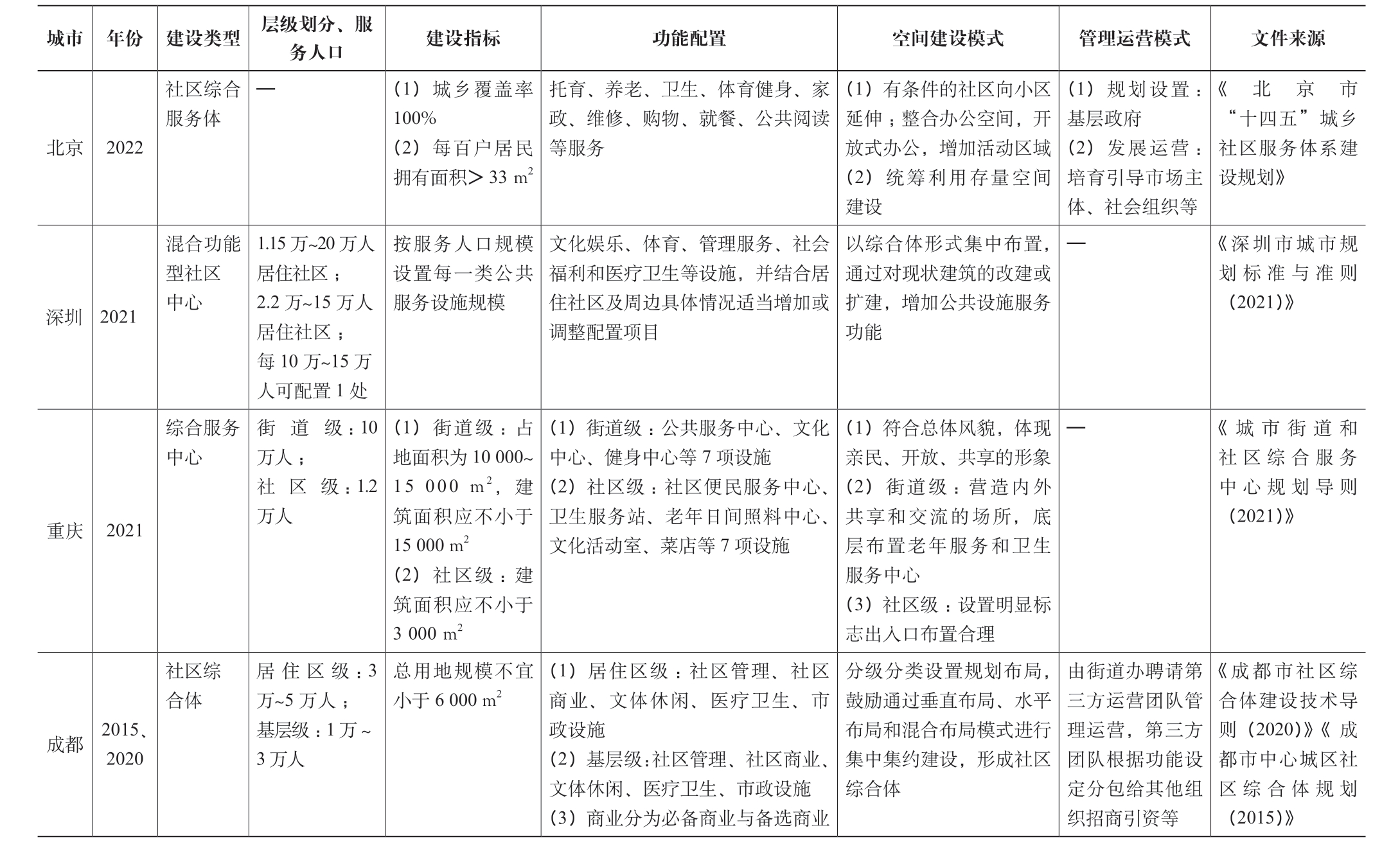

3.1 系统构建社区综合体空间层次与结构

目前我国大部分城市普遍沿用街道、社区两级行政管辖范围的人口规模配置社区综合体(表6)。但由于我国现今街道、社区面积大小并不统一,按行政管辖区域标准化配置社区综合体等其他公共服务设施,其规划容量未能充分对接人口规模,设施浪费与不足问题共存[36]。例如:在《成都市中心城区社区综合体规划(2015)》中,35%的基层级社区综合体达不到1万~3 万服务人口规模;而满足服务人口3 万~5 万服务人口规模的社区综合体,80%的服务半径在800~1 000 m 以上,较难保障社区综合体500 m 步行可达性的理想规划。

表6 我国社区综合体规建管现状

注:—表示不涉及此内容。

因此,社区服务设施从分散到集中供给模式的变化,需要与控制性详细规划协调统筹[37]。社区综合体应融入原有社区服务设施规划体系,且应不过分拘泥于原有体系标准,构建其特定的空间规划结构与功能配置逻辑。结合新加坡社区综合体的层级规模经验,其新一代邻里中心更适合我国实际情况;基于人口规模与密度、行政范围、公共交通出行方式等因素,我国社区综合体较适宜配置在居住区级或街道级;基层级暂不适宜独立配置社区综合体,但可考虑多个基层级合并配置(图6)。

图6 我国社区综合体的层级构建与规划启示

3.2 更新兼容用地分类与设定条件和奖励

我国现行的社区综合体规划用地分类衔接及其兼容性不足,主要以城镇社区服务设施用地(0702)、公共管理与公共服务用地(08)为主,少数以商业服务业用地(09)进行开发建设。一方面,普遍建设于城镇社区服务设施用地(0702)的居住区级/街道级社区综合体可能存在设施配置标准与用地设施配置较难衔接的情况,其功能服务可能会与基层级/社区级的功能服务重合;另一方面,社区综合体的功能定位难以创新,综合服务效应发展较受限。从《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》来看,公共管理与公共服务用地(08)与商业服务业用地(09)兼容性较低,理论上并不能配置经营类活动空间等,这是目前限制社区综合体商业开发的直接原因[38]。根据新加坡社区综合体用地以及社区服务设施功能兼容的规划经验,我国应划定专类用地以提高社区综合体在用地上的兼容性与层级协调性。结合社区服务设施资质、空间特征等条件,设定容积率奖励机制,多元灵活地保障社区综合体的可建设性。

3.3 构建公共服务与商业功能空间协同布局模式

我国社区综合体由于功能配置指标较固化,首层多以行政职能空间为主,多元功能空间布局缺乏协同,其社区公共性与在地性的服务空间表征不足。

借鉴新加坡社区综合体功能配置与布局经验,我国社区综合体公共与商业服务功能类型与空间比例配置应是动态的;更应基于功能混合用途的兼容性,确定各类功能指标控制的区间适应性[39]。本研究发现,新加坡社区综合体的商业空间占比约为40%~60%,这一比例高于我国部分研究建议的18.2%~48.6%[40]。新加坡的经验表明,略高的商业设施比例可协调公共与商业服务功能空间的收支平衡。从空间设计策略上来看,社区综合体应以互利共享、分时共享等空间复合理念立体化配置功能空间,尽可能地开放首层空间,打造为开放共享的公共空间,营造社区互动场景,提升综合空间活力[41]。

3.4 健全政府主导和多元参与的可持续运营机制

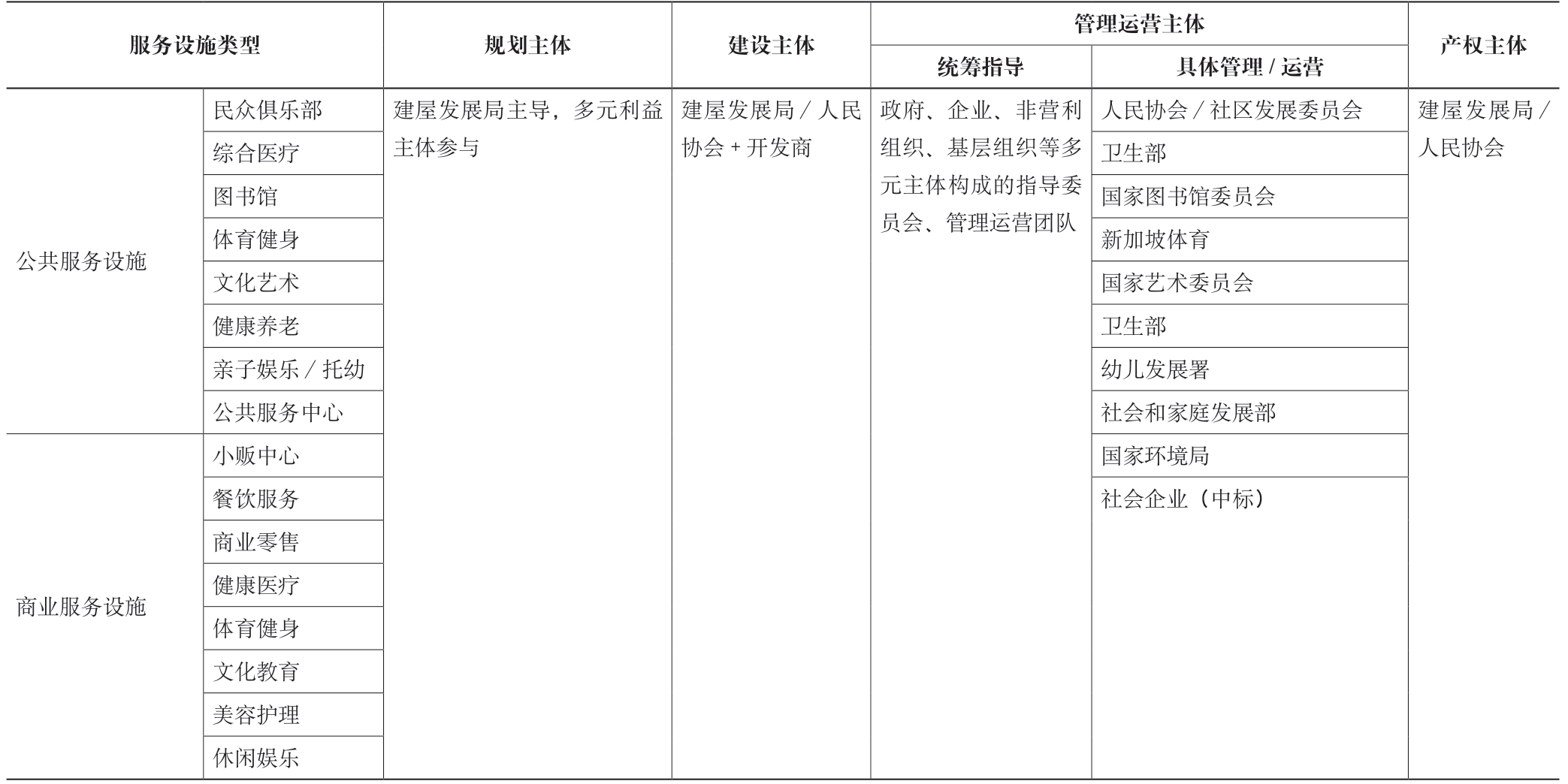

基于新加坡社区综合体以政府机构主导,多领域主体协作的管理运营模式经验(表7),我国一方面应综合调整政府主导部门架构,由相关职能、相近事务的职能部门合并形成专责政府职能部门,统一调配用地与资金资源,协同规划建设,统筹开发招商等。另一方面,在运营阶段,应组建在政府主导下由企业、社会主体构成的运营平台进行综合管理运营,平衡多元利益需求,培育多元主体的综合专业化运营能力,如“社区综合体管委会”等。此外,应鼓励社区参与式的社区综合体规划设计,从而建立以人文本的社区综合体管理运营机制。

表7 新加坡社区综合体设施综合管理运营模式

资料来源:作者根据参考文献[9,31,42]绘制

4 结论

自新加坡1971 年概念规划确定其城市空间结构以来,经过五十余年的不断探索和创新,新加坡社区服务设施体系得到不断完善,社区综合体这一新的社区服务设施供给模式顺应了新的时代需求与规划层级。新加坡与中国的政府都具有很强的城市规划职能和建设实施能力,都具有高密度城市建设的显著特征。在追求高品质生活的发展目标下,新加坡社区综合体在形成机制、空间演进与具体的规划设计特征方面具有很强的借鉴意义,具体如下。

(1)新加坡社区综合体形成的驱动机制源于两个方面:新加坡新镇空间结构与社区服务设施规划体系的演进,新社会需求下社区服务供给模式的复合化转型。二者为新加坡社区综合体的形成与发展提供了规划体系保障和综合驱动力。

(2)新加坡新镇中心、邻里中心的空间形态布局演进经历三个阶段:街区底商式—社区中心+商业综合体—多元综合体式,社区综合体是其演进到第三阶段的空间模式。社区管理、社区商业、文体休闲、医疗服务等功能逐步从分散走向融合,蕴含了社区社会资本培育与市场商业化空间发展逻辑,是社区功能序列、管理运营主体序列在空间维度的综合表现。

(3)新加坡社区综合体的规建管一体化策略反映了由若干政府部门统筹主导的多元协同运营机制。在此机制下,新加坡社区综合体以迁移共址、协同共存、按需新增三种方式与其他社区服务设施协同布局,推动公共与商业服务功能实现有机整合。此外,新加坡社区综合体遵循了以公共交通为导向的场地规划策略,采取了弹性与多元兼容的土地利用模式,在协同性功能配置、多样化空间设计等方面取得了行之有效的规划经验。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

四川大学陈曦老师、新加坡国立大学张威博士为本研究提供了建议与支持,特此致谢!

[1] 张威,刘佳燕,王才强.新加坡社区服务设施体系规划的演进历程、特征及启示[J].规划师,2019,35(3): 18-25.

[2] 曹语芯,王才强,张威.新加坡组屋公共空间的历史演变、类型及启示[J].城市环境设计,2021(4): 365-373.

[3] 李和平,林立勇,刘英婴,等.新型“邻里中心”设计模式研究——基于重庆两江新区花朝街道“邻里中心”研究的思考[J].建筑学报,2017(2): 39-43.

[4] CHEONG K H.Singapore: housing a nation[J].Urban solutions,2012(1): 39-43.

[5] SIM L,YU S,MALONE-LEE L C.Reexamining the retail hierarchy in Singapore: are the town centres and neighbourhood centres sustainable?[J].Town planning review,2002,73(1): 63-81.

[6] IBRAHIM M F,PENG L F.The development of neighbourhood centres in Singapore: from traditional to cluster shopping[J].Pacific rim property research journal,2016,11(4): 373-392.

[7] SEAH C H,TEO S.Learning from our tampines hub: co-generative hubs for urbanism[J].Built environment,2020,46(1): 76-98.

[8] Urban Redevelopment Authority.Cherished places,an endearing home[S].Master Plan,ANNEX 4,2013.

[9] People’s Association.Our Tampines Hub[EB/OL].(2023-02-18)[2023-04-30].https://www.pa.gov.sg/our-network/our-tampines-hub/ourtampines-hub/.

[10] Housing and Development Board.HDB unveils new generation of neighbourhood centres[EB/OL].(2015-05-23)[2022-03-15] https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/news-andpublications/press-releases/hdb-unveils-newgeneration-of-neighbourhood-centres.

[11] Housing and Development Board.Integrated developments[EB/OL].(2023-06-05)[2023-06-08].https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/hdbs-refreshed-roadmap-designing-for-life/ilveconnected/integrated-developments.

[12] 刘泉,赖亚妮.新加坡邻里中心模式在中国的功能演变[J].国际城市规划,2020(3): 54-61.DOI: 10.19830/j.upi.2018.058.

[13] 王茂林.新加坡新镇规划及其启示[J].城市规划,2009,33(8): 43-51,58,101.

[14] HENG C K.50 Years of Urban Planning in Singapore[M].Singapore: WSPC,2016.

[15] Housing and Development Board Architectural Depar tment.Public Housing Design Handbook[M].Singapore: National Library Board Singapore,1995.

[16] 崔国.未来社区——城市更新的全球理念与六个样本[M].杭州: 浙江大学出版社,2021.

[17] CHONG F L.Planning for smart and sustainable towns: the Singapore experience[R].Hong Kong Housing Society international housing conference 2018,2018.

[18] NIU S,HU A,SHEN Z,et al.Study on land use characteristics of rail transit TOD sites in new towns-taking Singapore as an example[J].Journal of Asian architecture and building engineering,2019,18(1): 16-27.

[19] 戴德胜,姚迪.新加坡新镇空间结构层级变化及其适应性分析[J].规划师,2013,29(增刊2): 70-73.

[20] 牛韶斐,华夏,胡昂.新加坡社区型TOD 实践的模式、特征及启示[J].建筑技艺,2020,26(9): 36-39.

[21] TEO S E.Character and identity in Singapore new towns: planner and resident perspectives[J].Habitat international,1996,20(2): 279-294.

[22] Remember Singapore.60 years of community centres[EB/OL].(2013-03-24)[2023-03-09].https://remembersingapore.org/2013/03/24/history-of-community-centres/.

[23] Land Transport Authority.LTMP 2040 eReport[R].2019.

[24] Housing and Development Board.Explore your town[EB/OL].(2018-12-17)[2023-01-04].https://www.hdb.gov.sg/residential/where2shop/explore.

[25] Housing and Development Board.New generation neighbourhood centres[EB/OL].(2015-05-16)[2022-08-11].https://www20.hdb.gov.sg/fi10/fi10333p.nsf/w/futurehomesbetter livesNGNC2015?OpenDocument.

[26] Ministry of National Development.Groundbreaking-60 years of national development in Singapore[M].Singapore: Ministry of National Development Singapore,2019.

[27] Urban Redevelopment Authority.Guidelines for the community/sports facilities scheme[Z].Singapore: Urban Redevelopment Authority,2020.

[28] Ministry of National Development.Speech by Minister Lawrence Wong at the official opening of oasis terraces[EB/OL].(2019-02-17)[2022-08-11].https://www.mnd.gov.sg/newsroom/speeches/view/speech-by-minister-lawrencewong-at-the-official-opening-of-oasis-terraces.

[29] Housing and Development Board.Shop spaces available for Tender-Hougang rivercourt in Hougang[EB/OL].(2021-08-25)[2023-01-20].https://www.hdb.gov.sg/business/commercial/renting-from-hdb/shops-and-offices.

[30] Housing and Development Board.Enhanced entrepreneur scheme[EB/OL].(2023-03-06)[2023-08-11].https://www.hdb.gov.sg/business/commercial/probusiness-measures-and-services/measures.

[31] SEET L,EE D.Co-located community hubs:understanding how a collaborative interagency governance approach can rejuvenate our neighbourhoods[EB/OL].(2020-02-02)[2022-11-13].https://www.clc.gov.sg/docs/defaultsource/commentaries/bc-2020-02-communityhubs.pdf.

[32] People’ s Association.Our Tampines Hub-Hub Guide[EB/OL].(2019-11-09)[2022-11-02].https://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/account3444219/4228001_1.pdf?0.14719489794619478.

[33] GEHL J.Life between buildings: using public space[M].New York: Van Nostrand Reinhold,1987.

[34] 沙永杰,陈琬婷,纪雁.新加坡城市规划与发展[M].上海: 同济大学出版社,2021: 160-181.

[35] Urban Redevelopment Authority.Guidelines for landscape replacement areas within new developments and redevelopments in identified strategic areas[EB/OL].(2009-04-29)[2023-03-26].https://www.ura.gov.sg/Corporate/Guidelines/Circulars/dc09-09,2009.

[36] 沈山.城乡公共服务设施配置理论与实证研究[M].南京: 东南大学出版社,2013.

[37] 雷诚,王鹏.从碎片化到全过程治理——大都市区社区服务设施供给模式及优化研究[J].规划师,2019,35(14): 32-38.

[38] 陈程,富强,俞一杰.未来社区理念下新加坡邻里中心模式的借鉴与思考[J].浙江建筑,2021,38(3): 4-10.

[39] 刘雪娇.用途混合视角下的社区公共服务设施精细化规划策略探讨[J].城市发展研究,2021,28(11): 31-37.

[40] 成都市规划设计研究院.成都市社区综合体功能设置导则研究报告[R].2019.

[41] 赵炜,李春玲,吴潇.成都城市社区更新理论与实践[M].北京: 中国城市出版社,2022.

[42] Building and Construction Authority.Our Tampines Hub BAGS Top BCA Universal Design Award for Community-Focused Design[EB/OL].(2019-04-21)[2023-08-15].https://www1.bca.gov.sg/about-us/news-andpublications/media-releases/2019/04/21/ourtampines-hub-bags-top-bca-universal-designaward-for-community-focused-design.