引言

1990 年代以来,全球化浪潮下资本要素流动格局和生产组织方式迅速变化[1],“城市—区域”通过重组城市间经济、制度和社会联系成为新区域主义研究的重要空间单元[2]。近年来,尺度重构(rescaling)理论作为行政组织调整、空间生产策略和地域重构的有力解释工具,被广泛应用于全球化、区域空间生产和区域治理的探讨[3-4]。改革开放以来,中国愈发强调都市圈、城市群等城市—区域空间建设。近年来,以老牌资本主义国家为核心的传统全球化受到冲击,全球价值链、供应链发生重组[5],中国提出要形成以国内大循环为主体的双循环发展格局,城市—区域及其跨界空间治理问题成为新环境下提升全球竞争力、实现治理能力现代化的关键议题。

粤港澳大湾区是中国参与国际大循环的重要窗口,深圳与香港两地因分别具备“经济特区”“一国两制”等独特的制度优势,一直是大湾区最重要的区域发展极。随着全球化浪潮的兴起与式微,深港区域关系从早期的“前店后厂”到后来的“深港都会”,始终处于动态的尺度重构之中。当前,“一带一路”倡议和双循环新发展格局为深港区域带来了新的发展机遇,但也面临着一系列跨界治理的严峻挑战。2021 年10 月,时任香港特区行政长官林郑月娥在施政报告中提出建设“北部都会区”的宏伟蓝图,这是首份由香港特区政府主动编制的跨界发展纲领,将深港关系推上了新高度。狭义的北部都会区主要包括香港境内的元朗区和北区,但广义的北部都会区在策略规划上已经突破了深港边界。本文的研究对象为深港城市—区域,并将北部都会区作为进一步推动实现跨界治理的一个历史性突破口。自香港回归以来,深港跨境区域的相关研究愈发受到关注,研究焦点逐渐从经济与制度的区域一体化[6-7]等区域维度转向跨界合作与治理[4,8-10]等边界空间维度。笔者欲基于已有研究,借助香港建设北部都会区的重大机遇,将关系演化、区域建构和跨界治理问题建立起一个统一的分析框架,对深港边界地区的空间演化和治理重构进行深入解析与反思,并为北部都会区的发展提供经验借鉴与理论依据。

笔者将首先在尺度重构视角下构建“资本—空间—权力”的理论框架,对城市—区域及其边界空间的尺度重构机制进行实证研究;继而在简要回顾1980 年代以来深港关系演变的基础上,分析全球化语境下的深港区域空间演化路径,进一步重点对北部都会区等深港边界空间治理的尺度重构进行解析,并尝试提出策略性建议思考。

1 尺度重构的理论溯源与分析框架构建

1.1 理论溯源:新区域主义兴起与“尺度修复”视角引入

1980 年代以来,全球化、分权化和新自由主义背景下,“新区域主义”理论兴起[11]。同一时期,泰勒(Taylor)将“尺度”引入地理学领域[12],其概念逐渐从地理学中对空间规模的客观测度工具演变成表征社会—空间关系的度量概念。尺度重构理论沿用了马克思主义地理学的研究范式,为全球化时代城市与区域重构现象提供了一种政治经济学分析视角[13]。在此基础之上,博任纳(Brenner)提出了尺度结构(scalar structure)和尺度修复(scalar fix)的概念,认为不同形式的资本将依托地理平台进行流通和循环,在尺度结构上发生去地域化(deterritorialization)和再地域化(reterritorialization)从而完成资本积累[14]。尺度重构通常用在全球化语境中,被视为一种有助于资本积累的空间生产策略和“时空修补”工具[15-16],学者相继提出了世界城市(world city)[17]、全球城市(global city)[18]、全球城市—区域(global city-region)[19]、城市—区域主义(city-regionalism)[2,20]、竞争性区域主义(competitive cityregionalism)[21]等理论。

在欧盟和北美,尺度重构已经成为危机管理的新自由主义策略——通过新的地域空间生产来提高区域层面主要增长极的全球竞争力[13]。萨森(Sassen)指出,如今的全球经济参与者需要很多不怎么完美的全球城市,而不是一座完美的全球城市[22],因此城市必然从独立分散走向跨界联合的区域主义。近年来,为应对全球竞争的外部危机和解决区域内部矛盾,尺度重构已成为我国调控空间发展的重要治理手段[23]。

1.2 分析框架构建:“资本—空间—权力”的动态路径

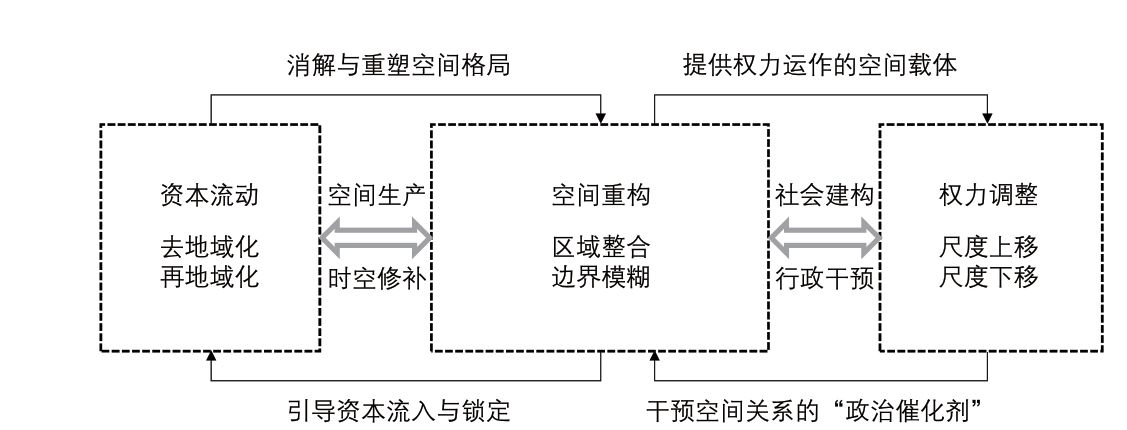

自20 世纪末以来,随着全球资本要素的加速流动和地缘政治经济格局的演变,尺度重构不仅能够反映特定地域组织的建构意图,还被视为一种有助于资本积累的空间生产策略[15]。博任纳认为尺度重构旨在阻断资本积累危机的趋势,通过不同尺度的权力分配为资本流动构建新的地理基础和政治经济治理形式,许多国家和地区通过尺度重构创造“新国家空间”(new state space)[13,24-26]。杰索普(Jessop)认为,尺度重构实际上是一个不断持续、循环往复的过程[27]。殷洁和罗小龙提出尺度重构的本质是对经济干预和调节的权力在不同空间尺度重新配置的过程[28]。杨海华认为尺度重构本质上是资本去地域化和再地域化不断联结、相互循环的过程[29]。可以看出,资本、空间、权力的互动过程作为尺度重构的核心已经成为共识,本文将“资本—空间—权力”纳入统一的分析框架,进一步剖析三者的互动机制和动态循环的过程。

由于资本具有较强的流动性,资本的流动往往是空间和权力重构的先导。在资本与空间的互动中,当社会经济发展阶段变化或者受到外部环境刺激,需要对依托的尺度结构进行相应调整,一方面突破原有的空间阻碍和消解原有的空间结构,另一方面在新的空间尺度上对生产要素进行重新分配。在不同主体的利益目标下,重构后的空间格局将引导资本与要素的流入与锁定[30],从而完成时空修补。在区域空间层面,尺度重构将形成一个多层级与网络化并存交错的地理关系构架,使地区之间的边界逐渐模糊。而新的城市—区域空间必然带来蕴含其间的经济、社会关系的转变,为了建立和维持这些关系,必须建构起相应的控制和协调生产网络的权力关系[31]。在空间与权力的互动中,空间被视为一种社会建构或社会生产的容器,为权力在新的尺度层级进行重新匹配与运作提供空间载体。权力体系则通过构建新的制度安排和治理环境对空间关系进行行政干预,为新的空间格局破除障碍,扮演了“政治催化剂”的角色[32]。权力向不同尺度层级发生变动的过程主要包括尺度上移(scaling-up)和尺度下移(scaling-down)两种方式[33],不同行为主体可以借此达到特定目标并扩大话语权[34]。整个尺度重构过程是相互反馈的动态路径,资本的空间扩张塑造了区域空间雏形,反过来,政府借助经济战略、空间规划等手段将投资和公共产品引导至特定尺度[35],从而间接影响资本的再地域化过程。

可见,资本流通与循环是空间重构的先导,全球化语境下的资本扩张与嵌入在城市—区域的演进中将构成底层推动力。而在城市—区域治理中,权力体系的转型与重构既是空间重构的动因也是结果。尺度重构的根本目的是在新的尺度层次引导资本要素的优化配置,从而提高城市—区域在全球经济格局中的竞争力(图1)。

图1 尺度重构的“资本—空间—权力”动态路径

1.3 跨界空间:城市—区域尺度重构的关键议题

中国学者基于尺度重构视角展开的相关实证研究主要集中于国家层面和城市层面[36],如国家级新区建设[37-41]、行政区划调整[42-46]等空间现象,而对于城市—区域尤其是跨界地区这一特定空间单元的尺度重构研究仍较为不足[47]。在城市—区域尺度重构的过程中,资本的去地域化必然要求经济社会关系与特定地域空间的剥离与重建,行政界限因此变得模糊甚至消亡[28]。由于边界地区涉及的权力主体、行政区划较多,跨界治理所面临的困境与挑战甚至被描述为“不可治理的”(ungovernable)[18]。因此,跨界空间的尺度叠加最为错综复杂,也是城市—区域尺度重构的关键议题。治理体系尺度重构的方式主要有刚性尺度重构和柔性尺度重构两种:前者是指通过改变正式的行政设置(政府机构和行政区划)来调整治理尺度与地理空间尺度相一致的过程;后者是指通过设置相关协调机构、编制空间规划等柔性手段使得治理尺度与地理空间尺度相一致[48]。对于跨界地区较为频繁的尺度重构要求,为避免刚性的行政边界调整带来过高制度成本,世界各国普遍采用柔性的尺度重构来完成[49]。

在“一国两制”的制度背景下,深港边界既不同于不同国家之间的边界,也有别于一般城市之间的边界,其所面临的跨界治理问题更具挑战性,在区域尺度重构的过程中交织着多重权力关系[50-51]。此外,深圳与香港都是重要的全球城市,其城市—区域的形成是典型的全球化和再地域化引发的城市治理的尺度重构,需置于全球尺度的城市体系中进行解读[33]。

2 从城市到“城市—区域”:深港区域空间演化历程与路径特征

2.1 全球化语境下的深港关系演变

1980 年代以来,在迅速兴起的全球化浪潮下,资本主要依循“中心—边缘”的网络格局流动,以生产原料成本洼地为主要的尺度平台进行再地域化。香港等全球城市越过国家尺度,通过跨国公司实现了地方与全球的直接联系。与此同时,深圳经济特区凭借廉价劳工、优惠政策等优势,吸引了香港的制造业北移。这一时期形成了以产业垂直分工、港资主导为特征的前店后厂关系。21 世纪初期,港深经济联系愈发密切,CEPA 框架、“1+8”协议①2003 年,中华人民共和国商务部与香港特别行政区财政司签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》,即CEPA 框架。2004 年,深港双方签署了《关于加强深港合作的备忘录》和8 个具体合作协议,即“1+8”协议。等正式对话的交流平台建立,深港合作从民间层面提升到政府层面[52]。2008年金融危机之后,全球城市地理格局从“分级”转向“横向联系”[21],以外向性经济为主导的香港受到较大冲击,对区域合作的态度从被动的不干预政策变为主动寻求经贸合作。2007 年和2008 年的两次港深合作论坛构成了制度基石,落马洲河套地区开发成为两地合作的切入点[7]。2010 年,前海深港现代服务业合作区成立,深港关系进入了制度引导的区域一体化新阶段。

近年来,资本增殖结构发生了战略性调整,西方资本主义国家企图以逆全球化为工具来减缓资本食利在全球化浪潮中式微的历史进程[53]。中国等发展中国家代表的新经济体崛起,通过“一带一路”倡议等力图建立多边参与的全球经济合作机制。尤其是2020 年新冠疫情等黑天鹅事件进一步冲击全球产业链、供应链,香港等全球城市必须进行新一轮尺度重构以适应国内外环境的变化。此外,落马洲河套地区的发展合作被再次提起,深港政府正式签订合作备忘录。2019年和2021 年,国务院先后印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》,自上而下推动深港成为跨越边界的、多层次合作的城市区域。

2.2 空间规划推动下的区域空间建构

空间规划是以空间资源配置及其相关配套制度为核心的公共政策,也是一种积极主动的尺度重构工具[54],以灵活与低成本的方式引导资本在特定地区实现再领域化和权力尺度重组[55]。在新时期的城市—区域竞争中,国内外区域空间规划大量涌现,并伴随着城市政府进行区域建构(regionbuilding)的各种努力[56-57]。区域建构即为新的城市—区域实体化的过程[58],通过空间规划勾划城市—区域经济发展的战略方向和旗帜(discourses),从而推动城市—区域的建设[55]。

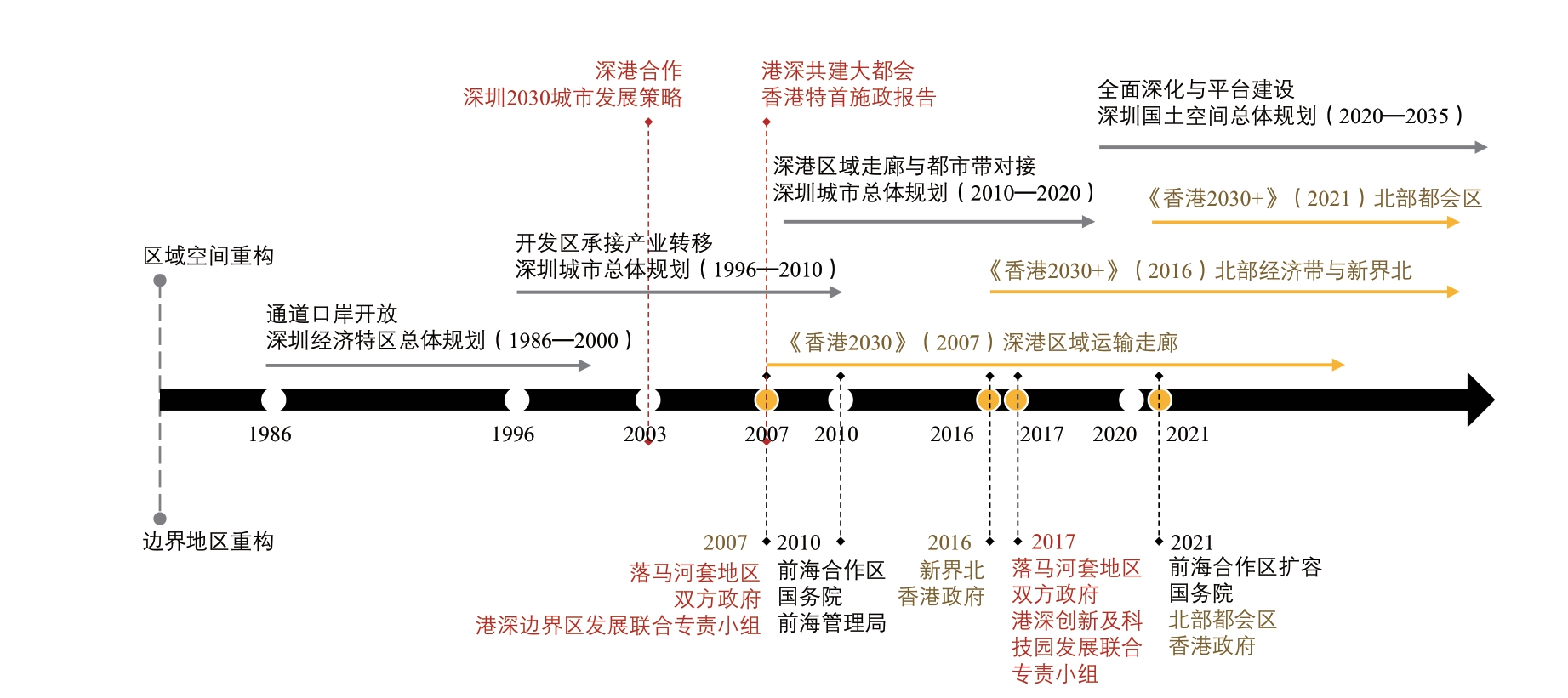

从城市个体层面看,深圳和香港在各自的总体城市规划中都先后对区域空间结构提出过设想,但一直存在深圳方面“一头热”和香港方面落实困难的问题。《深圳经济特区总体规划(1986—2000)》面向香港规划开放了多个通道和口岸,在交通基础设施方面为深港合作奠定了重要基础;在《深圳城市总体规划(1996—2010)》中,建设“与香港功能互补的区域中心城市”成为城市目标之一,开始以开发区的模式面向香港承接产业转移;《深圳城市总体规划(2010—2020)》在城市空间结构规划中,首要强调了深港区域发展走廊以及与香港全面对接的都市功能带;《深圳国土空间总体规划(2020—2035 年)(草案)》提出要全方位拓展深港澳合作,积极推进前海合作区、河套深港科技创新合作区等重点平台建设。反观香港的历版规划,2007 版的《香港2030》才开始在策略性发展概念计划中将区域运输走廊指向深圳地区;此后在2016 年、2021 年的《香港2030+》规划中,都在概念性空间框架中将东西部两条发展走廊指向往深圳的三个方向,但相关交通运输系统始终“有待进一步研究”,此外还将“北部经济带”和“新界北”深化为“北部都会区”,并在区域空间结构的策略规划上突破了深港行政界线。

在中观的深港次区域层面,目前尚未形成成熟的都市圈空间规划,但有关深港城市—区域的空间概念由来已久。在2003 年发布的《深圳2030 城市发展策略》中,深圳市政府首次将“与香港共同发展的国际都会(深港同城)”作为深圳的功能定位之一。在香港特首《2007—2008 年施政报告:香港新方向》中,“港深共建大都会”也成为香港发展的新方向之一。

在宏观的区域规划层面,2016 年广东省编制的《珠江三角洲全域空间规划》是首个将深圳、香港纳入同一区域的正式空间规划文件,其中“深港发展极”为三大区域发展极之一。2019 年,国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,也将“深圳—香港”作为三大极点之一,进一步深化深港合作和交通运输体系。

2.3 深港关系重构的路径特征

2.3.1 空间格局:从“全球城市”到“全球城市—区域”

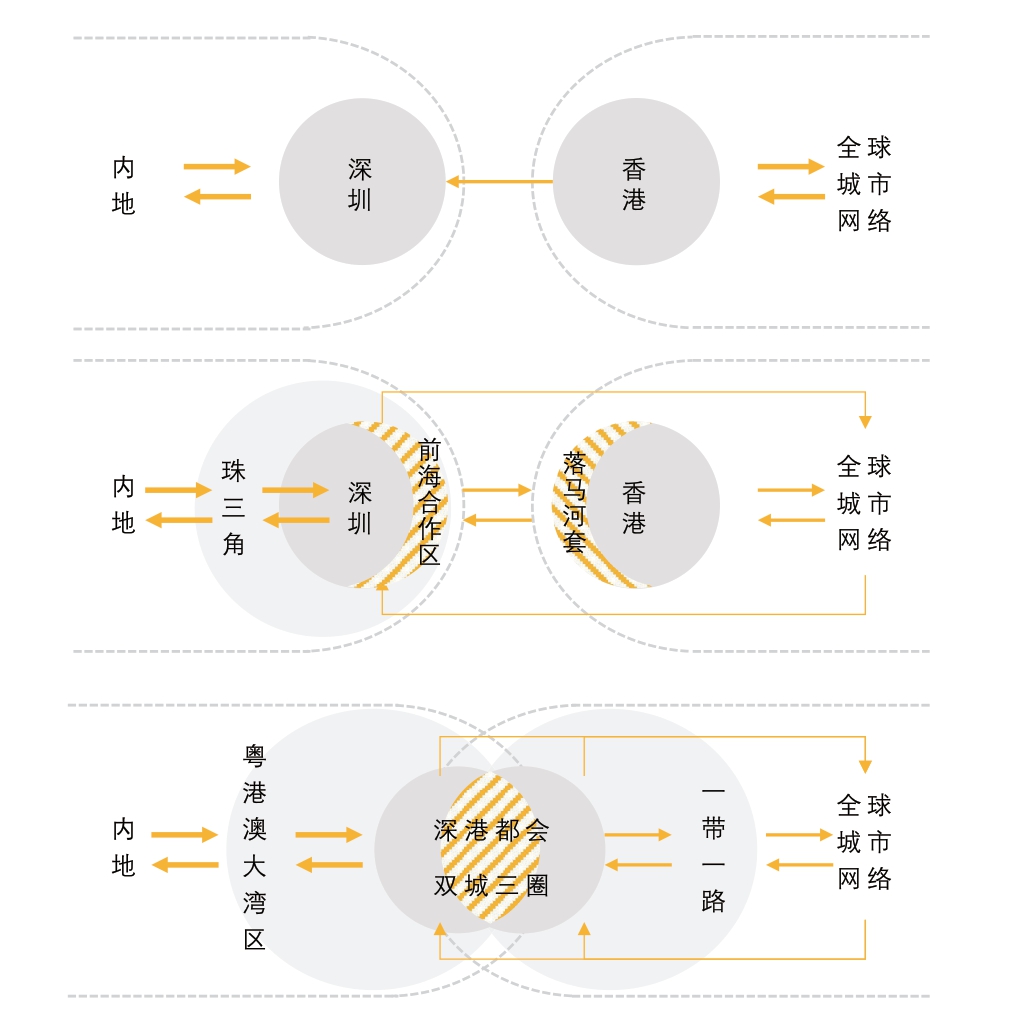

随着全球化浪潮的兴起、深入与式微,区域化渐由全球层面延伸至国家与区域层面,出现了微观区域化[59]。深港城市—区域的空间关系从以香港“全球城市”主导的“中心—边缘”垂直格局、以厚植深圳腹地为依托的“中心—腹地”格局[60]演化为深港共建的“全球城市—区域”横向联系格局(图2)。香港、深圳和全球城市网络的资本流动空间与尺度平台选择不断向内地扩张,香港“超级联系人”①2013 年6 月,时任行政长官梁振英在美国纽约访问时首次提出“超级联系人”的概念,即香港与内地关系密切,加上国际大都会的优势,香港可以在中美经贸关系中担当“超级联系人”的角色。的角色逐渐转向与深圳合作的“超级联系体”。

图2 深港“城市—区域”空间演化路径

注:图中箭头粗细表示联系强度。

2.3.2 动因机制:从自下而上的资本驱动到自上而下的政府干预

尺度重构的动因从自下而上的民间资本力量转变为自上而下的政府制度安排,政治因素起到了愈发重要的推动作用。早期全球化背景下的“政府”角色逊于“资本”逻辑,深港关系最初主要是经济层面的产业转移与分工,民间资本是促成香港与内地经贸合作的主要力量。然而,随着传统全球化抵达资本食利空间的张力极限并开始瓦解旧有格局,资本难以在破碎的全球格局中继续进行尺度修复,与此同时中国正在由旧有世界秩序中的半边缘国家向新中心国家转型[61]。香港作为典型的外向型经济城市亟须纾困,但由于市场不具备规划、提供资源和引导增长的职能[62-63],资本催生形成的跨国企业与全球分工格局短期内难以逆转,必须由政府通过空间规划、区域合作等正式制度平台的建设推动新一轮的尺度重构。

随着国家经济社会发展的外部环境的变化,当经济与社会积累的危机逐渐显现时,国家会策略性地调整权力尺度以形成新的制度竞争优势[64]。与西方国家尺度重构的不同之处在于,中国有一个强有力的政府来规制和调节市场[65]。深港城市—区域治理也具有中央政府“自上而下”和“尺度政治”的色彩,如粤港澳大湾区的推进、前海合作区的成立等,不仅是社会经济关系重组的结果,也是推动转型的先锋项目[66]。

2.3.3 尺度层级:从地方尺度不对等到国家介入的尺度上移

早期深圳与香港对区域合作的积极性差异较大,尺度主体关系不对等①根据GaWC 全球城市排名,香港自始至终都位于Alpha+等级,而深圳直至2016 年才进入Beta 等级。。在“全球城市”时期,香港地区的发展具有浓厚的离岸化发展倾向,与其腹地和国家城市体系之间联系较弱,却与全球城市网络存在更为直接的联系[67-68]。但随着香港资本空间与产业结构的转型,越来越多的城市经济活动需要在更大的城市—区域范围内集聚[69]。在全球资本格局重塑趋势下,单个城市经济体难以具备足够的韧性来抵挡全球资本格局变动的风险,香港开始主动与深圳等城市合作以塑造区域韧性和提高区域竞争力。香港与内地的生产关系、空间格局走向扁平化,主体关系也从由相对从属走向平等合作[70]。近年来,广东省、中央政府等权力“代理人”介入区域尺度重构,通过区域空间规划、跨界基础设施建设等方式促进了尺度层级的上移。

总体来看,新型全球化格局下的深港城市—区域尺度重构的步伐仍在加速,并不断进行尺度转换与新的尺度平台建设。正如哈维(Harvey)所言,资本有与生俱来的本领去打破资本循坏中的一切空间障碍[71],深港边界空间的柔性尺度调整正逐渐成为当下区域治理的焦点。

3 迈向北部都会区:深港跨界治理的尺度重构解析和策略建议

在区域空间建构的过程中,城市边界空间也不断有新的尺度平台形成(图3)。例如:香港行政区内的落马河套地区、新界北地区、北部都会区,以及深圳行政区内的前海合作区、河套合作区,都是自上而下由政府规划的具有明确地理范围的边界空间。作为一种“国家空间选择”(state spatial selectivity),边界地区被赋予了大量的制度特权、优惠政策等特殊发展条件来应对资本积累的危机[29],为尺度重构提供了地理空间与制度空间基础。同时,跨界治理也面临着新旧尺度之间的冲突斗争、地方尺度主体之间的博弈、垂直尺度层级之间的叠加嵌套等复杂问题。

图3 深港区域空间与边界地区的尺度重构

注:黑色字体为深圳,金色字体为香港,红色字体为深港。

3.1 演化进程:新旧尺度冲突下的尺度校准与权力调整响应

从尺度重构的演化进程来看,尺度重构并非用一个新的尺度结构完全替代既定尺度结构,旧有的尺度结构不仅不会完全消失而且会高度限制新尺度结构的形成[61]。在新旧尺度的冲突和斗争中,政府必须不断对当下的尺度进行校准,并通过及时的权力调整作出响应。

2007 年首次提出的落马洲河套地区是深港两地最早进行联合开发的边界地区,2008 年签订的《落马洲河套地区综合研究合作协议书》进一步将河套地区的规划研究范围分为河套A 区、B 区(港方境内),河套C 区(深方境内)①河套地区(A区)和港方邻近范围(B区)由港方牵头聘请顾问开展研究,深方参与;深方邻近河套地区范围(C区)由深方牵头开展规划工作,港方参与。详见:http://www.gov.cn/jrzg/2009-04/03/content_1277035.htm。。港深两地为统筹、协调和督促两地有关边界邻近地区包括河套地区的发展和研究工作,成立了“港深边界区发展联合专责小组”,由香港特别行政区发展局局长和深圳市常务副市长共同主持。边界联合小组为经济、社会关系构建了新的尺度结构,尽管新的尺度结构旨在解决既已存在的资本积累和管治重构问题,但是也引发了新的矛盾和冲突并造成了混乱低效的空间生产格局[39,72],导致该地区的开发工作停滞了约10年。直至2017 年深港正式签署《关于港深推进落马洲河套地区共同发展的合作备忘录》,其开发工作才正式启动,重新成立了“河套区港深创新及科技园发展联合专责小组”,由香港创新及科技局局长和深圳市副市长共同领导。两地在落马洲河套地区分别成立了“港深创新及科技园”(即原河套A 区,约0.88 km2)和“深方科创园区”(包括原河套C区与新增的福田保税区,共约3 km2),两个园区共同组成“深港科技创新合作区”,形成了“一区两园”的格局。

根据《北部都会区发展策略》,北部都会区的定位是打造香港的国际创新科技中心,与深圳合作发展科创产业。但落马洲河套地区的“港深创新及科技园”面积仅为88 hm2,远远不能满足香港对发展先进制造业的需求,亟待增加科创用地面积以发挥更大的集聚效应。因此,北部都会区规划将“港深创新及科技园”与落马洲/新田一带整合为“新田科技城”,与河北岸的深方科创园组成新的“深港科技创新合作区”。随着香港落马洲地区由河套A 区到港深创新及科技园再到新田科技城,港深边界地区也通过两次扩容形成了新的“深港科技创新合作区”,两地联合专责小组成员也进行了重组。可见,边界地区在新旧尺度转换的过程中并不顺利,不断更迭的经济、社会关系对地域空间进行着生产与再生产。在未来的20 年内,北部都会区的建设也很可能面对多次的关系消解与重塑,为避免新旧尺度之间的冲突加深,需要反复进行尺度校准。例如:在每年召开的两地小组会议中,研究探讨当下的区域制度空间与经济空间之间是否出现了不一致,前一阶段的权力结构是否能满足下一阶段的社会经济发展需要。进一步还应考虑根据校准结果动态调整深港权力边界与要素配置关系,区域治理的权能划分需要容忍一定程度的模糊性[73],在尺度重构进程中始终维持有效的区域治理。

3.2 横向主体:领域陷阱困境下的区域尺度平台建设

领域主义假设所有社会关系都是在自封闭、有边界的空间容器中组织起来的,从而陷入“领域陷阱”(territorial traps)[74]。从横向的尺度主体关系来看,尺度主体必须跳出领域陷阱,构建区域尺度平台引导资本与新的领域相结合,通过推动资源配置重组等手段促进资本的再地域化进程和空间治理体系的优化[75]。事实上,深港边界地区并不缺乏局部范围的、小规模的跨界平台,反而由于多个尺度平台之间的层叠嵌套导致了治理冗余和碎片化问题。当前,粤港澳大湾区已进入产业转型和空间升级阶段,亟须在高层和底层机构间敷设有效的制度性联系,在区域层面建立统一的、权威的尺度平台[76]。

从空间范围上看,香港北部都会区的前身可以看作新界北部地区,与深圳前海合作区同样都是完全位于各自行政区内的边界地区,如何在一方行政区内允许另一方政府权力的延伸是此类边界地区跨界治理的关键。在领域陷阱困境下,两方政府对区域要素配置的能力都存在一定的局限性,香港对区域的规划建构始终停留在概念框架层面,难以落实具体方案;深圳虽然长期致力于与香港的区域协同和合作发展,但只能囿于行政区范围内建设基础设施或产业园区等。2016年香港政府曾在《发展新界北部地区可行性研究》中建议开拓“新界北新市镇”等,但目标定位以服务于本地为主,通过实施“港人港地”(Hong Kong Property for Hong Kong People)等措施防止该地区成为所谓的“深圳后花园”,具有强烈的地方保护主义色彩。《北部都会区发展策略》特别提出要超越传统的“新市镇发展”和区议会行政界限的空间概念,将与深圳相邻的新界北部地区完全整合为北部都会区,一方面要打破内部的区划边界,另一方面要打破与深圳的行政边界。在跨界治理重构方面,深圳的前海合作区提供了一些有益的制度设计借鉴。2010 年以来,深港双方成立了前海深港合作联合专责小组,并采取了一系列部际联席会议、粤港合作联席会议、深港合作会议、前海深港联合工作组、前海咨委会的合作机制。但即便如此,前海合作区仍难以调动起香港的参与度和积极性,一方面香港的资本主义制度和更为开放的营商环境与内地存在较大差异[77],另一方面港方治理主体的参与深度不足也饱受诟病。针对这一问题,2021 年国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》,在“创新合作区治理模式”一条中提出要研究在前海合作区工作、居留的港澳和外籍人士参与前海区域治理途径,探索允许港澳和外籍人士担任前海合作区内法定机构职务的要求,将港方参与模式从联合会议等方式推向了参与深度与权威性更高的法定机构层面。

《北部都会区发展策略》特别指出,北部都会区不是指一个由法定地位或规范、以行政街巷所划定的区域,而是因地理特征、经济功能和发展政策等因素形成的城市空间。在其规划构想中,未来将形成深港两地“双城三圈”的空间格局,“双城”指香港和深圳,“三圈”指深圳湾优质发展圈、港深紧密互动圈和大鹏湾/印洲塘生态康乐旅游圈,这三个发展方向覆盖了深圳宝安区、南山区、福田区、罗湖区和盐田区等。这也为北部都会区的权力重组带来了更大的挑战,必须打破治理尺度囿于行政区内的难题。目前“双城三圈”规划尚不成熟,导致资本在区域尺度进行空间固着与尺度修复的进程缺乏制度保障,在个体城市向城市—区域的形态演化中呈现出了“不完全再地域化”的特征。在北部都会区的尺度重构过程中,可考虑与深圳共建高层次的区域管委会,探索双方权力的跨界延伸,以空间规划等政策工具催化区域尺度平台的形成,如共同编制深港都市圈规划,破除规划编制的部门体制障碍,将内地的国土空间规划体系与香港的空间规划体系进行对接。此外,还可考虑对深圳都市圈进行第三次扩容,将香港纳入当前的“3+2”体系中①2009 年,《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020 年)》将深圳、东莞和惠州确定为深莞惠经济圈。2014 年深莞惠经济圈“扩容”,河源、汕尾加入形成“3+2”格局。2016 年“深莞惠经济圈(3+2)”升级为“C5 深圳大都市圈”。,深化区域层面的设施保障、制度保障、财政保障,对“双城三圈”进行积极回应。

3.3 垂直层级:复杂尺度叠加下的新建尺度层级嵌入

从垂直嵌套的尺度层级来看,某一个尺度层级往往嵌入更广泛的、多层级的尺度框架之中,尤其是边界地区可能同时具备多个复杂尺度的叠加,导致进行尺度上移、尺度下移或建立新的尺度层级等尺度转换过程较为困难。因此,亟须将多个不同的复杂尺度平台整合为一个统一的区域尺度平台。在既有尺度框架之中嵌入新的区域尺度层级,短期内确需突破许多现有的体制框架,但长期来看稳定的“强势权力介入”更有助于统一地域发展逻辑[78]。不过必须指出的是,这种治理模式的前提是深港区域具备高度的协同发展水平[79],否则可能出现超前行动、揠苗助长等治理风险。

在落马洲河套地区的尺度重构中,虽然建立了“河套区港深创新及科技园发展联合专责小组”“深港科技创新合作区”等新的尺度层级,但港深创新及科技园仍由香港特区政府另行制定规划,深方科创园由深圳市委书记挂帅的领导小组推动工作。不过在港深创新及科技园,又引入了第三方机构“香港科技园公司”,其董事会成员由深港两方共同提名。落马洲河套地区的跨界治理从各自政府主导走向了双方共同推动、市场与政府共同参与的模式。前海合作区涉及的尺度层级更为复杂,既包含地方、区域、国家层级,又包括新建的前海管理局层级。2010 年国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》,国家权力“代理人”的介入将其提升到国家尺度。部际联席会议也由国务院各部委、广东省、香港特区、深圳市联合推动,在国务院领导下统筹协调前海建设工作。而“前海管理局”是具有计划单列市管理权限的法定机构,广东省与深圳市政府都将部分权力尺度下移到了前海管理局层面,市政府授权其负责土地监督、管理和开发工作,同时还有省级以上主管部门下放或委托前海管理局的审批权限[80-81]。

北部都会区的尺度重构需要同时在相互交织的地方、区域、国家尺度上展开。在以往的深港跨界治理中都尝试了通过新建尺度层级来推动尺度转换的方式,但将新的尺度层级嵌入既有尺度框架是其稳定存在的前提。显然,政府联合小组等临时性的制度形式虽然有助于建设新的尺度平台,但相比于前海管理局等法定机构仍未能完全嵌入既有的尺度框架。《北部都会区发展策略》也指出要重组政府架构,将设置一个能够统领各个相关局属的高层次政府专责机构,负责牵头各局署与深圳市相关单位进行洽商合作,制定和落实建设北部都会区所需的各项政策、措施和资源配置,并推动更紧密、更深层次和更前面的深港合作。然而,此类政府专责机构仍然隶属于地方政府层级,不具有区域资源配置的能力。深港双方可考虑进一步争取国家支持,将上述部门合作关系稳定为一个新的区域尺度层级,如成立北部都会区管理局或深港大都市区政府,对区域层级政府和地方政府的管理权限、税收领域等权力进行重组,将新建尺度层级嵌入国家的尺度架构之中,以更具权威性、稳定性地完成尺度转换。但是,这并不意味着要为经济发展创造过度容纳的权力空间[82],应着力避免尺度层级转换中的秩序混乱问题,建立“有为政府+有效市场”的双强模式,建立确定性的配套保障制度来稳定市场预期。

4 结论与讨论

“城市—区域”的尺度重构是一个不断更新迭代的过程,伴随着“资本—空间—权力”的动态反馈,反映了全球化不同阶段的时代烙印。在全球资本格局重塑和国家区域战略语境下,尺度重构的动因机制、空间表征都发生了新的变化。深港区域格局的演化是从“全球城市”到“全球城市—区域”的典型尺度重构现象,其经济与社会关系演变、区域空间结构调整和跨界治理转型路径既蕴含了资本循环的“尺度修复”逻辑,又体现了中国有为政府的主动干预特征。尺度重构已转变为服务特定目标的策略,地方的制度安排和政治因素发挥着愈加突出的作用[83]。与1980 年代快速全球化背景下的“尺度重构”相比,“资本”和“政府”的主导角色和互动机制有所变化,在当前新一轮尺度重构中,政府角色从被动顺应资本扩张到主动引导资本流动发生了转型。区域空间战略和城市空间规划对尺度重构进程起了重要的推动作用,其城市—区域格局的形成是上层政策制定者(中央)和下层(地方政府)在世界经济中为提高城市的竞争力的有意识的决策结果[62]。而边界空间正是经济社会关系重组的核心空间载体和政府权力调整的试验场,如落马洲河套地区、前海合作区等边界空间都叠加了多重治理层级与博弈力量。

深港城市—区域在“一国两制”框架下通过柔性尺度调整的方式逐渐走向了一体化,但其边界空间仍面临新旧尺度冲突和尺度重构进程停滞、尺度主体囿于领域陷阱导致不完全再地域化、尺度层级复杂叠加和尺度转换困难等问题。中国是中央集权的单一制国家,自上而下的政府传导具有高度的约束作用,行政隶属关系与经济发展需求的错配在一定程度上阻碍了区域的发展[84]。必须通过及时的尺度校准进行权力调整,进一步推进地方治理体系向区域层面的尺度上移以及向边界地区新设层级的尺度嵌入,抓住“北部都会区”的机遇为资本的“空间固着”提供新的地理空间平台和制度保证。特别是在当前愈发复杂、严峻的全球化形势下,粤港澳大湾区协同将在国家高水平参与国际合作中发挥示范带头作用[85-86]。有必要在中国特定的权力体系和“双循环”等战略要求下,以深港城市—区域等为突破口拓展与“一带一路”等新兴国家和地区的国际合作,为“城市—区域”的跨界治理与尺度重构提供中国经验。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

[1] 魏成,陈烈.制度厚实、制度空间与区域发展[J].人文地理,2009,24(2): 67-72.

[2] SCOTT A J.Globalization and the rise of city-regions[J].European planning studies,2001,9(7): 813-826.

[3] 晁恒,马学广,李贵才.尺度重构视角下国家战略区域的空间生产策略——基于国家级新区的探讨[J].经济地理,2015,35(5): 1-8.

[4] 王博祎,李郇.深港边界地区的尺度重构研究——以前海地区为例[J].人文地理,2016,31(3): 88-93.

[5] 刘宏松.新冠肺炎疫情下的全球化与全球治理的强化路径[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2020,28(5): 78-86,99.

[6] 薛凤旋,杨春.香港—深圳跨境城市经济区之形成[J].地理学报,1997(增刊1): 16-27.

[7] 罗小龙,沈建法.从“前店后厂”到港深都会:三十年港深关系之演变[J].经济地理,2010,30(5): 711-715.

[8] 朱惠斌,李贵才.深港联合跨界合作与同城化协作研究[J].经济地理,2013,33(7): 9-14.

[9] 沈建法.城市跨界发展与融合——港深案例研究[J].城市规划,2013,37(6): 20-25.

[10] 周雯婷,刘云刚,吴寅姗.一国两制下的深港跨境生活空间形成——以中英街地区为例[J].地理研究,2018,37(11): 2288-2304.

[11] 罗小龙,沈建法,陈雯.新区域主义视角下的管治尺度构建——以南京都市圈建设为例[J].长江流域资源与环境,2009,18(7): 603-608.

[12] TAYLOR P.A materialist framework for political geography[J].Transactions of the Institute of British Geographers,1982,7(1): 15-34.

[13] 叶超.马克思主义与城市问题结合研究的典范——大卫·哈维的《资本的城市化》述评[J].国际城市规划,2011,26(4): 98-101.

[14] BRENNER N.Globalisation as reterritorialisation: the re-scaling of urban governance in the European Union[J].Urban studies,1999,36(3): 431-451.

[15] HERRSCHEL T,NEWMAN P.Governance of Europe’ s city regions:planning,policy &politics[M].London: Routledge,2003.

[16] 王佃利,于棋,王庆歌.尺度重构视角下国家级新区发展的行政逻辑探析[J].中国行政管理,2016(8): 41-47.

[17] FRIEDMANN J.The world city hypothesis[J].Development and change,1986,17(1): 69-84.

[18] SASSEN S.The global city: London,New York,Tokyo[M].Princeton,NJ:Princeton University Press,1991: 18-21

[19] O’ BRIEN P,PIKE A,TOMANEY J.Governing the ‘ungovernable’?financialisation and the governance of transport infrastructure in the London ‘global city-region’[J].Progress in planning,2019,132: 100422

[20] JONAS A E G,WARD K.Introduction to a debate on city-regions:new geographies of governance,democracy and social reproduction[J].International journal of urban and regional research,2007,31(1): 169-178.

[21] WARD K,JONAS A E G.Competitive city-regionalism as a politics of space: a critical reinterpretation of the new regionalism[J].Environment and planning a,2004,36(12): 2119-2139.

[22] 萨斯基娅·萨森.新型空间形式:巨型区域和全球城市[J].国际城市规划,2011,26(2): 34-43.

[23] 张永姣,方创琳.地域尺度重构下的我国城市与区域规划体系改革[J].人文地理,2015,30(5): 9-15.

[24] BRENNER N.Between fixity and motion: accumulation,territorial organization and the historical geography of spatial scales[J].Environment and planning d,1998,16(4): 459-481.

[25] BRENNER N.Open questions on state rescaling[J].Cambridge journal of regions,economy and society,2009(1): 123-139.

[26] BRENNER N.The urban question: reflections on Henri Lefebvre,urban theory and the politics of scale[J].International journal of urban and regional research,2000,24: 361-378.

[27] JESSOP B.The future of the capitalist state[M].Cambridge: Polity Press,2002: 1-348.

[28] 殷洁,罗小龙.尺度重构与地域重构:城市与区域重构的政治经济学分析[J].人文地理,2013,28(2): 67-73.

[29] 杨海华.尺度重构视角下中国城市群空间重构探究[J].区域经济评论,2019(2): 140-146.

[30] BRENNER N.Urban governance and the production of new state spaces in Western Europe,1960-2000[J].Review of international political economy,2004,11(3): 447-488.

[31] 张京祥,耿磊,殷洁,等.基于区域空间生产视角的区域合作治理——以江阴经济开发区靖江园区为例[J].人文地理,2011,26(1): 5-9.

[32] SHEN J.Scale,state and the city: urban transformation in post-reform China[J].Habitat international,2007,31(3/4): 303-316.

[33] SMITH N.Contours of a spatialized politics: homeless vehicles and the production of geographical scale[J].Social text,1992(33): 55-81.

[34] 张衔春,胡国华,单卓然,等.中国城市区域治理的尺度重构与尺度政治[J].地理科学,2021,41(1): 100-108.

[35] BRENNER N.New urban spaces: urban theory and the scale question[M].New York: Oxford University Press,2019.

[36] 谷浩,李明,李金龙.资本积累驱动下的多尺度形态及其特征——基于空间与地域的尺度分析[J].经济地理,2021,41(5): 29-36.

[37] 晁恒,马学广,李贵才.尺度重构视角下国家战略区域的空间生产策略——基于国家级新区的探讨[J].经济地理,2015,35(5): 1-8.

[38] 晁恒,林雄斌,李贵才.尺度重构视角下国家级新区“多规合一”的特征与实现途径[J].城市发展研究,2015,22(3): 11-18.

[39] 殷洁,罗小龙,肖菲.国家级新区的空间生产与治理尺度建构[J].人文地理,2018,33(3): 89-96.

[40] 晁恒,李贵才.国家级新区的治理尺度建构及其经济效应评价[J].地理研究,2020,39(3): 495-507.

[41] 王璇,郐艳丽.国家级新区尺度政治建构的内在逻辑解析[J].国际城市规划,2021,36(2): 32-39.DOI: 10.19830/j.upi.2020.413.

[42] 左言庆,陈秀山.基于尺度理论视角的中国城市行政区划调整研究[J].天津行政学院学报,2014,16(3): 27-33.

[43] 张践祚,李贵才,王超.尺度重构视角下行政区划演变的动力机制——以广东省为例[J].人文地理,2016,31(2): 74-82.

[44] 叶林,杨宇泽.中国城市行政区划调整的三重逻辑:一个研究述评[J].公共行政评论,2017,10(4): 158-178,196.

[45] 吴金群,廖超超.我国城市行政区划改革中的尺度重组与地域重构——基于1978 年以来的数据[J].江苏社会科学,2019(5): 90-106,258.

[46] 王丰龙,刘云刚.中国行政区划调整的尺度政治[J].地理学报,2019,74(10): 2136-2146.

[47] 张衔春,杨宇,单卓然,等.珠三角城市区域治理的尺度重构机制研究——基于产业合作项目与交通基础设施项目的比较[J].地理研究2020,39(9): 2095-2108.

[48] 张京祥,陈浩,胡嘉佩.中国城市空间开发中的柔性尺度调整——南京河西新城区的实证研究[J].城市规划,2014,38(1): 43-49.

[49] 匡贞胜.尺度重组视角下中国的边界效应转化问题研究[D].北京: 北京交通大学,2016.

[50] 杨春.多中心跨境城市—区域的多层级管治——以大珠江三角洲为例[J].国际城市规划,2008(1): 79-84.

[51] YANG C.The geopolitics of cross-boundary governance in the Greater Pearl River Delta,China: a case study of the proposed Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge[J].Political geography,2006,25(7): 817-835.

[52] 谭刚.深港合作的发展历程与总体评述[J].中央社会主义学院学报,2008(2): 79-83.

[53] 乔玉强,冯霞.批判与超越:马克思世界历史理论视域下的逆全球化反思[J].河南大学学报(社会科学版),2021,61(1): 1-7.

[54] 张京祥.国家—区域治理的尺度重构:基于“国家战略区域规划”视角的剖析[J].城市发展研究,2013,20(5): 45-50.

[55] 张衔春,唐承辉,许顺才,等.中国城市群空间规划的历史演化与空间逻辑——基于新国家空间视角[J].城市规划,2021,45(5): 21-29.

[56] KIPFER S,KEIL R.Toronto inc? planning the competitive city in the new Toronto[J].Antipode,2002,34(2): 227-264.

[57] 罗小龙.竞争性区域主义与区域建构研究展望[J].人文地理,2012,27(3): 7-10.

[58] SMITH S.Strategic planning as region building on the eastern periphery of the EU[J].European planning studies,2007,15(8): 1007-1025.

[59] BRESLIN S,HOOK G D.Microregionalism and world order: concepts,approaches and implications[M]// Microregionalism and world order.London: Palgrave Macmillan,2002: 1-22.

[60] SCOTT A.Global city-regions: trends,theory,policy[M].Oxford: Oxford University Press,2001.

[61] 汪仕凯.新中心国家与世界秩序转型:中国复兴的世界政治意义[J].社会科学,2022(3): 3-19.

[62] STORPER M.Governing the large metropolis[J].Territory,politics,governance,2014,2(2): 115-134.

[63] TEWDWR-JONES M.Spatial planning and governance: understanding UK planning[M].London: Macmillan International Higher Education,2012.

[64] BRENNER N.New state spaces: urban governance and the rescaling of statehood[M].New York: Oxford University Press,2004: 1-384.

[65] VOGEL R K,SAVITCH H V,XU J,et al.Governing global city regions in China and the West[J].Progressing planning,2010,73(1): 1-75.

[66] CHEN H,ZHANG J,LI X,et al.Rescaling as a leading national transformation project: decoding state rescaling in China’ s changing central state-led regional planning[J].China review,2014,14(1): 97-124.

[67] 周振华.全球城市区域:全球城市发展的地域空间基础[J].天津社会科学,2007(1): 67-71,79.

[68] 屠启宇.21 世纪全球城市理论与实践的迭代[J].城市规划学刊,2018(1): 41-49.

[69] 李禕,康琴,张衔春.政治地理视角下的西方城市区域研究进展及其启示[J].世界地理研究,2020,29(2): 275-283.

[70] 黄银波.超越边界:尺度重组中的跨境区域空间演化与治理转型——基于粤港澳大湾区的案例研究[J].城乡规划,2020(1): 9-19.

[71] HARVEY D.The limits to capital[M].London: Verso Books,2018.

[72] NGO T W,YIN C,TANG Z.Scalar restructuring of the Chinese state: the subnational politics of development zones[J].Environment and planning c,2017,35(1): 57-75.

[73] 刘珺如,毛艳华.粤港澳大湾区跨区域基础设施协调制度的构建与完善——基于港珠澳大桥和欧盟TEN-T 项目的比较[J].公共行政评论,2020,13(2): 94-108,196-197.

[74] AGNEW J.1994.The territorial trap: the geographical assumptions of international relations theory[J].Review of international political economy,1994,1(1): 53-80.

[75] 王开泳,陈田.“十四五”时期行政区划设置与空间治理的探讨[J].中国科学院院刊,2020,35(7): 867-874.

[76] 杜雁.粤港澳大湾区城市治理的沿革与发展[J].城市规划,2020,44(7):102-109.

[77] 刘毅,王云,杨宇,等.粤港澳大湾区区域一体化及其互动关系[J].地理学报,2019,74(12): 2455-2466.

[78] 胡剑双,孙经纬.国家—区域尺度重组视角下的长三角区域治理新框架探析[J].城市规划学刊,2020(5): 55-61.

[79] 王长建,叶玉瑶,汪菲,等.粤港澳大湾区协同发展水平的测度及评估[J].热带地理,2022,42(2): 206-219.

[80] 叶伟华,黄汝钦.前海深港现代服务业合作区规划体系探索与创新[J].规划师,2014,30(5): 72-77.

[81] 张紧跟,黄云振.法定机构为何难以去行政化——以深圳前海管理局为例[J].中共福建省委党校学报,2018(6): 65-73.

[82] 黄柔柔,洪世键.“空间—权力”动态匹配:尺度跃迁视野下珠三角地方政区空间治理模式与变革展望[J].公共行政评论,2020,13(4): 41-57,205-206.

[83] HORAK M.State rescaling in practice: urban governance reform in Toronto[J].Urban research &practice,2013,6(3): 311-328.

[84] 杨亮洁,任娇杨,杨永春,等.尺度重构视角下中国城市多元网络结构研究[J].经济地理,2021,41(9): 48-58.

[85] 陈品宇,李鲁奇,孔翔.尺度重组理论视角下的粤港澳大湾区建设研究[J].人文地理,2019,34(1): 54-62.

[86] 叶玉瑶,王翔宇,许吉黎,等.新时期粤港澳大湾区协同发展的内涵与机制变化[J].热带地理,2022,42(2): 161-170.