引言

“公共空间”这一在诸多学科被频繁使用的术语,并非一个能够被简单定义的概念,就其深刻的社会意义而言,“公共空间”的核心不在“空间”,而在“公共”。随着市场经济改革中城市土地制度的创新和市场机制效应的显现,我国转型期公共空间在快速增长的同时,逐渐暴露出目标追求与社会需求不匹配、价值失范、活力不足等问题,引发我国学者对公共空间的本质——“公共性”的持续关注,逐步展开了理论和实证研究,包括:结合中西方城市公共空间的特征,从理论角度对公共空间的本质内涵与社会价值的探讨[1-2];对经济全球化和消费主义盛行背景下的城市公共空间及其多元化的开发管理模式的探讨[3-5];对国外既有公共空间公共性评估方法的评价与优化[6-7];针对不同尺度和类型的城市和建筑空间公共性的实证研究[8-9];等等。既有研究从不同面向展示了公共空间公共性的丰富内涵,但一个尚未被明确回答的问题是,公共空间的公共性究竟有哪些最为本质的核心价值?

对城市公共空间公共性的关注源于新自由主义发展背景下私人资本对公共空间建设和管理日益活跃的参与,相关研究聚焦于私人产权与公共利益之间的冲突[10-11],将私有公共空间作为主要研究对象,因而既有关于公共性的理论分析大多建立在一种公私二元对立的视角之上,相关评价模型也往往基于类似思路,试图在“公”“私”两极的中间地带为公共空间的公共性定位。然而近年来,学界、政界和商界对私人资本与公共空间关系的反思使多样的产权和管理模式在公共空间建设和运营方面的价值和意义日益得到肯定[5,12-15],这样的转变暗示了区别于公私二元对立的新视角。在此背景下,将公共性视为一种价值和愿景而非“私”的对立面,从更为本质的角度理解公共性对于实现公共空间向多元主体共建、共治、共享的进化具有重要的现实意义,与此同时,一种彻底突破公私二元对立视角的分析框架也亟须构建。

由于目前国内学界所使用的“公共性”和“公共空间”通常被认为是从西方引进的概念,因此本文主要对西方代表性文献进行分析和解读,尝试厘清“公共性”和“公共空间公共性”的核心价值。在此基础上,笔者借鉴现象学和新行为主义心理学的理论,将公共空间公共性作为一种主观感受,融合公共空间的客观特征和使用人群的主观感知,构建一种新的公共空间公共性分析框架。这一框架规避了公私的二元对立,实现了评价主体从研究者向使用者的转变,且能在一定程度上揭示文脉特征和地域差异,为公共空间公共性的定量研究与机制探索提供了新的思路。

1 公私二元对立的瓦解

阿伦特(Arendt)、哈贝马斯(Habermas)和桑内特(Sennett)关于公共领域和公共生活的研究代表了西方公共性研究的主要脉络。阿伦特以古希腊公共和私人领域的划分为基础,通过相应人类活动的本质来区分公私领域:私人领域对应“必要的”活动,通常与家务和家庭相关,是一个被包围、被保护的领域;公共领域对应“自由的”活动,与城邦、行动和政治相关,是公民能够自由进入,并能够在其中公开平等地讨论公共事务、辩论真理的场所。阿伦特认为公共领域和私人领域截然分开但又同时存在,并指出城邦的兴起意味着人类获得了不同于私人生活的第二种生活,每一个市民都处于两种同时存在又毫无交集的秩序中[16]24。

哈贝马斯通过追溯从古典自由主义国家到社会福利国家的历史变迁,分析了公共领域的社会结构和政治功能在这个过程中的转型:随着市场经济的扩张,政治权力与社会再生产的分离导致了国家与社会的分离,破坏了资产阶级公共领域的基础,使原本截然分开的公共领域和私人领域呈现出融合的趋势,两者内部产生出一个摆脱了公私之分的、新的公共领域——自由主义公共领域。在这个新的领域中,由于文化在消费领域的发展,公共领域社会结构的转型集中体现为“文化批判的公众”向“文化消费的公众”的转变,讨论本身成为一种消费形式,公共领域的政治功能从批判转变为展示和操纵,丧失了许多沟通功能,成为公共关系的表演[17]。

通过对西方公共生活历史演变的研究,桑内特分析了工业化资本主义社会中“人格”在公共领域中的出现和发展:社会关系被嵌入人的外表、服饰和行为等细节之中,并发展为一套维持稳定的社会规则,公共领域中的公开呈现失去了真实性,私人领域被叠加到公共领域之上。为了避免自我被他人看穿,人们倾向于压抑自己的情感并在公共场所保持沉默,通过观察而非社会交往来参与公共生活,导致公共生活的衰落和自我迷恋的增长[18]150-195。

阿伦特、哈贝马斯和桑内特深刻揭示了西方国家在政治制度变迁、工业化、城市化、全球化和消费主义盛行等一系列复杂背景下,公共领域的政治功能从批判转变为展示和操纵,越来越多的人退回私人领域且对公共生活失去兴趣和热情的社会现象,构成西方公共性研究的内核。同时,三人理论所呈现的公共领域与私人领域的关系从二元对立到相互重叠的转变,意味着对“公”的理解不应停留在“私”的反面,而应探索其更为本质的内涵。

2 公共性的核心价值

对于公共领域的研究,阿伦特和哈贝马斯主要从政治学的角度展开,阿伦特认为“公共”由特殊的市民组成,这些市民之间可以进行非人格的、平等的对话,哈贝马斯认为公共领域由经济利益和政治争论构成;桑内特的研究则更加接近人类学和历史学,认为“公共”是形象而具体的,是日常行为和艺术领域中经过精心组织的具体行为的含义以及它们的表达[19]。三位学者关于公共性核心价值的分析存在许多相似之处,综合他们的论述,笔者将公共性的核心价值概括为:公开性、异质性和共同性。

2.1 公开性

公开性是公共性的基本前提,它意味着人、事物或观点在复数公众面前的公开呈现。“所有公开呈现的事物都能够被在场者看见听见,具有最大可能的公共性”,是阿伦特指出的“公共”一词所伴随的两类联系密切但各不相同的现象之一[16]50。既有英文文献中最早有记录的“公共”一词的含义与“社会的共同利益”相关。到16 世纪中期,“公共”逐渐包含了“呈现、公开接受大众审视”的含义,“私人”则指由个人的家庭和密友所界定的、不公开的生活领域[18]16。在哈贝马斯的理论中,公共领域承担着平衡利益的重任,在具有政治功能的公共领域中,人们能基于相对同一的利益,用相对合理的审议方式来解决冲突,这样的公共领域具有三个基本特征:公开性——对所有公民开放[17]21;自由性——人们能够自由地聚集,对共同利益的相关事宜发表意见[17]21;平等性——参与公共生活的公民之间是平等的[20]。理想的交流过程意味着每个参与者都有平等的机会展开交流、提出建议和作出解释,表达自己的愿望和情感[21]。

2.2 异质性

异质性是公共性的核心价值,它意味着一个整体由具有差异的个体所构成。异质性区别于多样性的地方在于前者更为强调整体,差异存在于系统内部;而后者侧重于强调差异本身。异质性是阿伦特指出的“公共”的第二类现象:“被他者看见听见的意义在于每一个人都从不同的角度观看和倾听,而这正是公共生活的意义”[16]57。异质性一方面强调复数的他者的在场对构成“世界的真实性”的重要性,另一方面强调个体价值和多元视角的意义。根据桑内特的研究,异质性是现代以来“公共”一词非常重要的内涵,它的产生伴随着伦敦、巴黎等大都市在18 世纪的发展,以及中产阶级城市生活方式的变化。内涵变化的“公共”不仅指代除家庭和密友之外的社会生活领域,还包含与具有高度差异性的熟人和陌生人共同参与的公共领域。在这样的背景下,多样而复杂的社会群体聚集到一起,无可避免地建立起多样的联系。这样的公共生活主要发生在当时的首都城市,因此“大都会”一词与具有显著差异的城市公共领域产生了紧密的关联[18]16-19。

2.3 共同性

共同性既是实现公共性的基础,又是公共性所追求的目标之一。首先,共同性意味着将人们聚集并联系起来形成某种共同体的纽带,与异质性所对应的“整体”的概念相关。在法语中,“公共”一词在文艺复兴时期主要用于指称共同利益和政治群体,并逐渐演变成一个特殊的社会交际领域,到17世纪中叶,则用于指代观赏戏剧的公共人物[18]16。类似地,阿伦特对共同性有过生动的比喻:“在世界上一起生活意味着一个事物世界存在于共同拥有它们的人们中间,仿佛一张桌子置于围桌而坐的人们之间。这个世界,就像每一个‘介于之间’的东西一样,让人们既相互联系又彼此分开”[16]52。同时,“共同性”还意味着从不同角度观看某一事物的人们能够从差异性中看到一种同一性,在不扭曲事物本质的同时就该事物达成一定的共识,从而促使公共领域“真实性”的产生。

2.4 小结

公开性、异质性和共同性相辅相成、缺一不可:只有当事物公开呈现,被人们从不同角度认识而其本质又不被扭曲时,观者才能在异质性的基础上找到某种共同性,使“世界的真实性”(worldly reality)可靠地呈现[16]50-58。综上所述,笔者认为公共性不仅是一种状态,也是一种过程,是复数的个体或群体在认识到彼此差异的基础上构建自我认同,与此同时又在彼此之间建立联系、达成一定共识,进而结成精神共同体的过程。理想的公共性过程应当在尊重个体价值的同时维护共同利益。

3 公共空间的定义及其内涵

纳达尔(Nadal)通过追溯既有英文文献对“公共空间”的使用,发现公共空间并非贯穿历史的经典议题,而是相对较新的现象:“公共空间”作为术语在城市和建筑研究领域的广泛使用和频繁讨论始于1970 年代中期这个公共空间日益衰落的特定历史背景之下[22]。近半个世纪过去,“公共空间”这一概念始终没有一个公认的定义,并且常常与“开放空间”“公共场所”“公共领域”等术语混用。

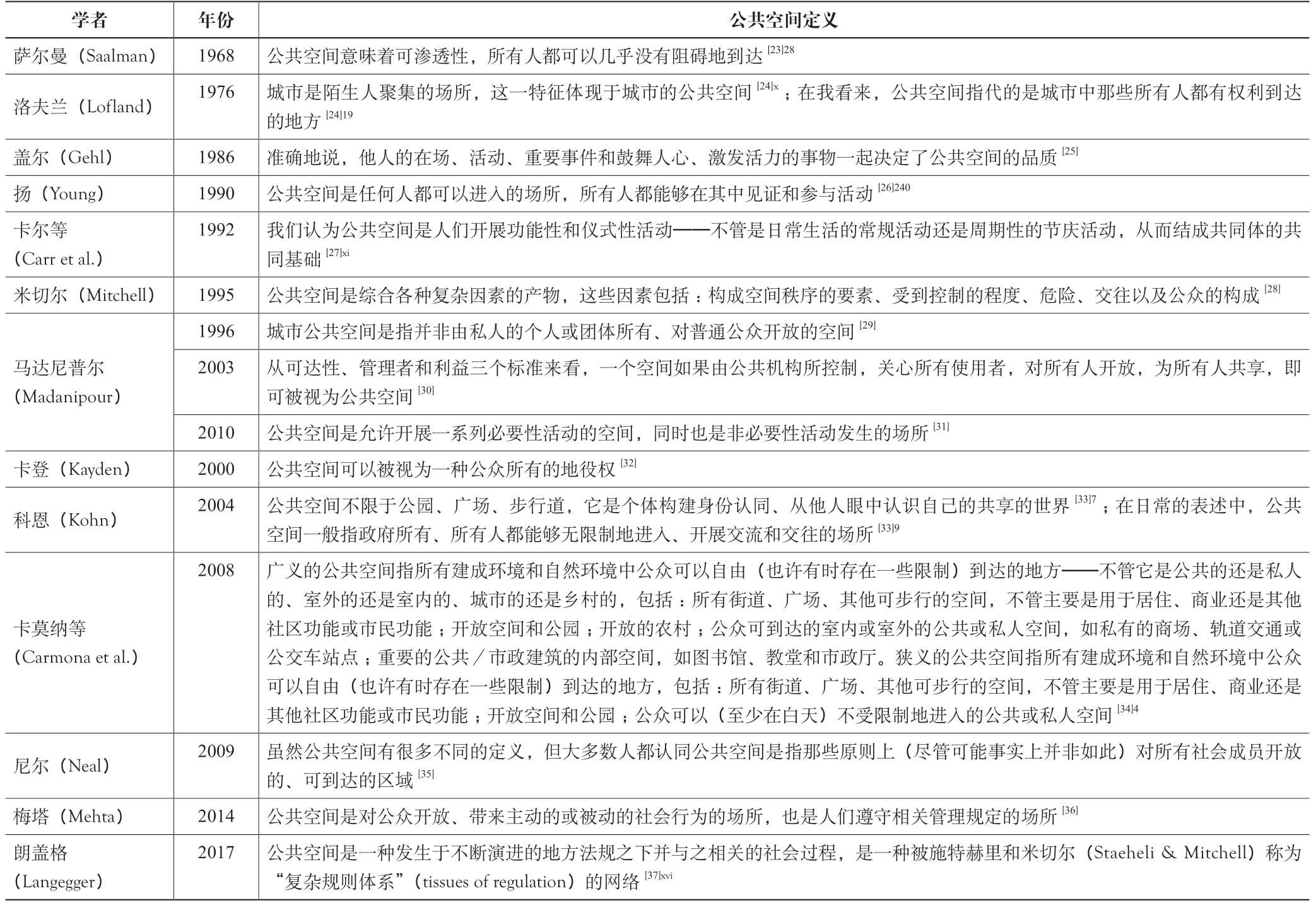

在西方传统政治哲学的影响下,西方相关领域具有代表性的学者对公共空间的定义(表1)都或多或少地体现了“公共性”的核心价值,意味着公共空间在一定程度上被视为“公共性”的物质载体。同时,西方文献中有关公共空间的定义主要有三方面的特征:第一是对可达性的高度强调,它几乎是所有公共空间定义的核心内容;第二是对社会和政治维度的关注,定义中常常出现“身份认同”“共同体”“差异性”“交流互动”等关键词;第三是对空间管理运营的关注,集中体现在对空间产权的关注上。

表1 西方代表性文献对公共空间的定义

既有文献对公共空间的定义表明,相较于物质空间本身,公共空间的“公共”更多地指向人们对空间的管理和使用赋予空间的社会文化内涵。理想的城市公共空间应当实现公共性的核心价值,是城市中公众可以到达并开展各种必要的或选择性的活动,从而促进公开而真实的社会交往、构建身份认同、结成精神共同体的场所。在广泛的社会交往中,人们有机会接触到多样的社会群体,一方面认识到彼此的差异,构建自身的身份认同;另一方面达成共存共享的共识,在长期的历史积淀中形成地方文化传统,结成超越时空的精神共同体。

4 公共空间的公共性价值

4.1 公共空间的公开性

可达性与公开性直接相关,公众能够看见、进入并使用该空间,是开展公共生活的基础。可达性是一个多维度的概念,它至少包括:物质空间维度的可达性,如路网的连通性、无障碍设施以及视线的可达性;维护管理维度的可达性,如产权的影响,或通过规章制度等手段对空间的可进入性、可利用时段进行控制;经济维度的可达性,如进入某个空间需要承担经济负担等。

相较于物质空间维度的可达性,既有公共性研究更加关注维护管理维度,特别是产权对空间可达性的影响。早期相关研究往往将不断增长的私有公共空间视为公共性失落的关键原因,进而强调公共产权在保证公共空间实现民主公共生活的重要性。近年,随着公共空间产权的日益复杂化,学界对空间产权与空间公共性关系的认识也在不断更新,越来越多研究提出公共空间权属形式和管理主体的多样化并非一定会损害空间的公共性,私人资本也可以成为维持公共空间运营的重要力量。雅各布斯和保尔森(Jacobs &Paulsen)通过分析关键的法案,回顾了产权在美国规划史中的角色,指出规划师应致力于平衡私人产权的权利和义务,使之更好地服务于公共利益[12]。科恩也指出很难将一个空间划分为公共的或私密的,在绝对公共和绝对私密之间存在复杂而连续的过渡,仅仅依靠公共产权无法确保空间的公共性[33]。卡莫纳(Carmona)认为“私有产权侵害了公共领域”的观点源于一种相对狭隘的视野,这种公共性的衰落只发生在21 世纪特定类型的公共空间中[13];还进一步讨论了伦敦城市更新过程中私有空间的“公共化”趋势[38]。曼蒂(Mantey)对华沙郊区聚集场所的实证研究发现,在提升当地社会生活包容性方面,私有公共空间有时发挥着比公有公共空间更为重要的作用,特别是在以私有产权为主的郊区[15]。总体而言,随着私有公共空间的发展,产权对公共性判定的影响在减少,而可达的实质结果的重要性在增加。例如:内梅特和施密特(Németh &Schmidt)使用“公共可达的空间”(publicly accessible space)来同时指代私人产权和公共产权的公共空间[39];朗盖格持有同样的观点:“我将公共空间理解为公众可到达的场所,这种可达性可以是正式的或非正式的、基于或不基于产权的……问题的核心是使用者是否认为他们可以进入”[37]27-28。事实上,基利恩(Kilian)曾指出,任何一个空间都同时存在“公共”和“私密”的属性,前者意味着接纳,后者意味着排斥,这两种同时作用于空间的张力本质上是权力的表达[40]。综上所述,尽管公共产权有助于保障空间的公共性,但私有产权并非一定会损害空间的公共性,私人业主能在多大程度上向公众开放相应的空间,成为判别空间公共性更为直接的依据。

4.2 公共空间的异质性

异质性是公共性的核心价值,也是公共空间的核心价值,它同样包含多个维度:物质空间维度的异质性,如多样的空间形态和功能设施,它们意味着满足差异化需求的能力;空间使用者的异质性,即不同使用者的不同年龄、行动能力和社会经济背景等;空间中活动的异质性,主要体现在活动的内容、形式和组织者等方面。

使用者和活动的异质性是空间公共性的直观呈现。艾夫森(Iveson)总结了既有文献中两种认识公共空间的方法:基于场所的方法和基于过程的方法。在他看来,可达性仍不足以支撑一个场所成为公共空间,使用者在空间中的行动是否具有公共的意义更加重要。公共空间的判定实际上并非一成不变,因而基于场所的方法并不总是可靠的[41],如纽约时代广场的步行化改造就实现了非公共空间向公共空间的转变[42](图1)。艾夫森的观点强调了空间的使用者和使用过程对判定公共性的重要性。洛夫兰将公共空间视为陌生人汇聚的场所,她描述了一种大都市的生活方式并引申出一系列有关公共空间的议题,包括社区、身份认同、归属感和领域[24]19-20。在对“占领华尔街”运动的分析中,科恩进一步提出公共空间除公共产权、可达性与包容性、促进社会交往之外的第四个特征:公共空间应当是辩论的舞台,是暴露利益冲突、商议解决办法的地方[43]。扬指出进入公共空间意味着人们将遇到与自己观点相左、生活方式相异的人,在理想状态下人们能够体察、尊重而不抹杀这些差异[26]。

图1 纽约时代广场步行化改造前(2009年春)和改造后(2009年夏)

资料来源:参考文献[42]

空间中的行为和活动为空间赋予意义,行为和活动的异质性在一定程度上反映了空间意义的多样性。公共空间应当满足多样的功能,服务于正式的或非正式的、节庆的或日常的、团体的或个体的公共生活。同时,由于活动的内容和形式与具体的政治经济环境和历史文化传统息息相关,因此它也是公共性地域特色的直接体现。一个容易产生争议的话题是,是否发生于公共空间中的所有活动都是“公共的”?德波(Debord)指出,基于“景观”(spectacle)所形成的某种“和谐”(togetherness)是基于“对话”所产生的“共性”(commonality)的对立面,因为后者涉及交互、回应和变化。受此启发,科恩指出“景观”与“主体间性”(intersubjectivity)的差异,认为电影院、剧院和球场这类场所并非真正意义上的公共空间,因为置身其中的使用者之间没有社会互动,他们仅仅是作为观众而非参与者去构成某种景观[33]10。而另一些学者,如卡尔等认为人们来到公共空间既可以参与到集体中,也可以独处,交流的形式可以是直接的或间接的[27]50。相似地,盖尔、司瓦勒[42]17 和梅塔[36]等也主张尊重所有形式社会活动的价值,包括观看和聆听等被动的交流形式:在公共空间的呈现实现了基本的公开性,而被动地观看和聆听同样可以实现信息的传递,实现某种程度的交流。

4.3 公共空间的共同性

公共空间的共同性不同于同质性,它至少有两方面的含义。一方面它是开展公共生活的基础,包括空间本身提供的物质环境基础,以及公共生活参与者之间广泛的相似性,如相同的时空条件、文化环境、道德规范和共同利益等,如同阿伦特比喻中将人们联系起来的圆桌。多伊彻(Deutsche)将公共空间定义为构建并修正身份认同(包括政治认同)的空间,认为公共空间在人们开展交往、构建社会和形成政治认同的过程中形成[44]34-53。卡尔等也指出公共空间中的功能性和仪式性活动有助于人们结成共同体[27]。海登(Hayden)将公共空间描述为由社会的集体记忆所创造的一般城市景观,认为它将对身份认同的形成和演进产生重大影响[45],并指出了历史文化传统对形成共同性的重要作用。另一方面,这种共同性也是公共空间通过促进公共生活而实现的目标之一,即达成一种求同存异的和谐。换言之,公共空间的目标并不止步于对异质性的呈现,更在于通过公共生活的交流互动探索出一种具有包容性、能够和谐共处的状态。特别是在全球化不断加深的当下,在多元文化、差异政治和文化冲突中形成一种新的普遍原则、普遍伦理和对话机制,帮助存在差异和矛盾的各方建立沟通、互动和双赢具有重要的意义[46-47]。

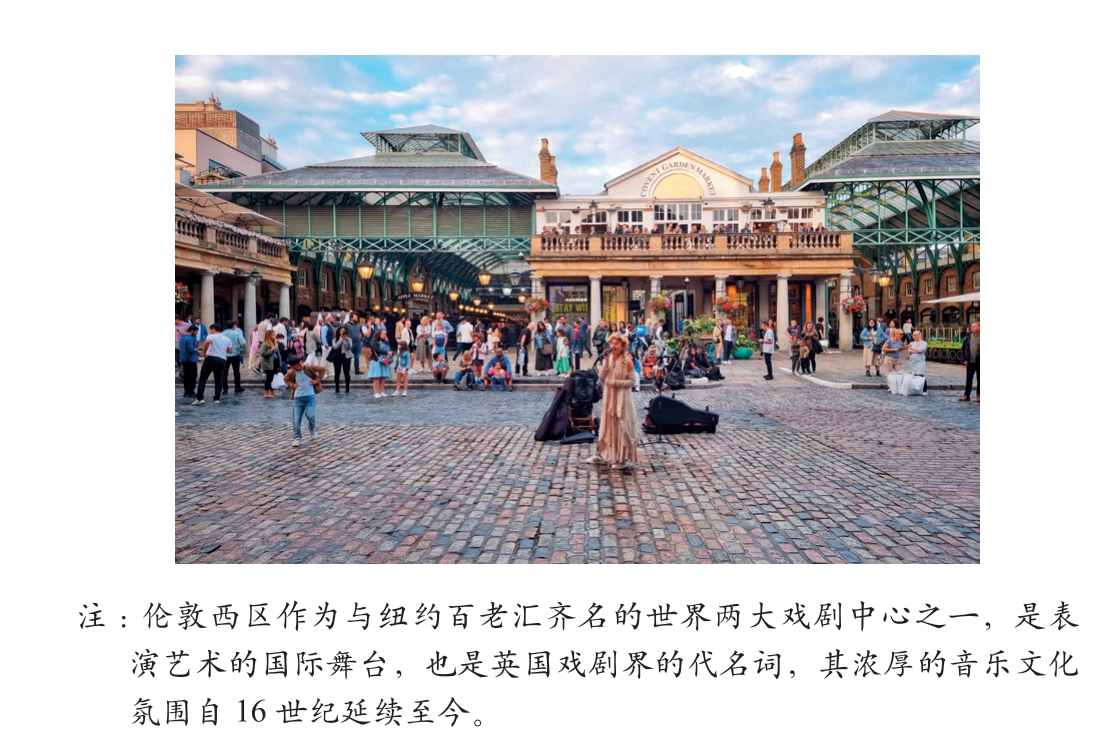

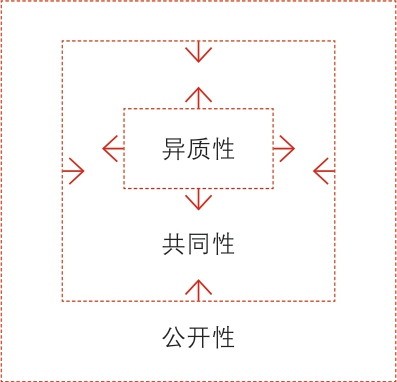

理想的公共生活应当同时体现异质性和共同性价值。异质性主要由此时此地公共生活的参与者,以及活动形式与内容的丰富性所体现,通常是个体的、瞬时的;共同性则主要体现在经过长期历史积淀所形成的、具有地域特征的文化传统和场所精神之中,由某个共同体所共享,具有跨时性(图2)。异质性通常意味着一种向外的离心力,共同性则是一种内聚的向心力,在异质性与共同性之间取得良好的平衡是公共空间实现公共性价值的关键。绝对的共同性将使公共生活失去活力,有损害多样性之虞;一定程度的异质性是保障多样性、产生真实性的基础,而过高的异质性又容易弱化人际信任,甚至导致人际冲突,威胁社会秩序。因此,建立在一定的共同性基础之上的异质性才是有意义的(图3)。

图2 伦敦科文特花园

资料来源:王冠宇拍摄(2021 年)

图3 公共空间公共性核心价值关系的概念示意

5 公共空间公共性的分析框架

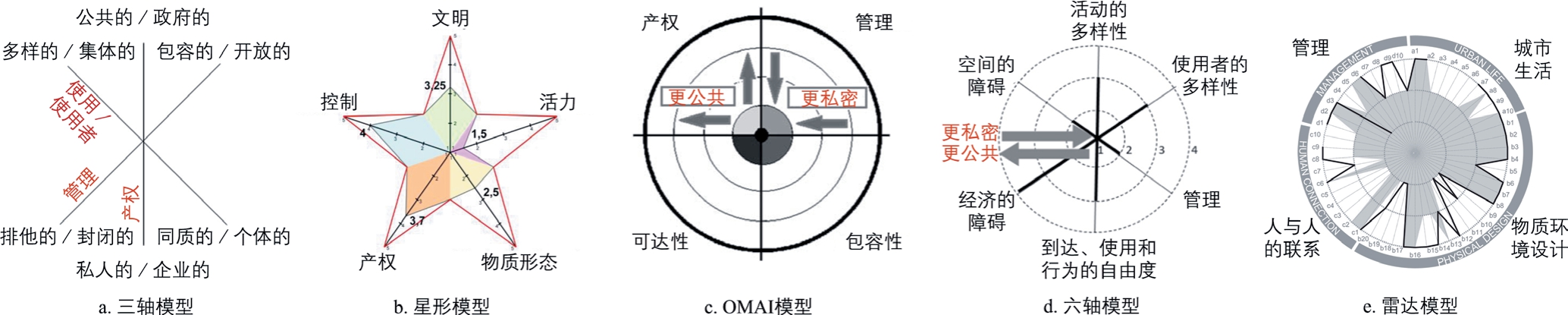

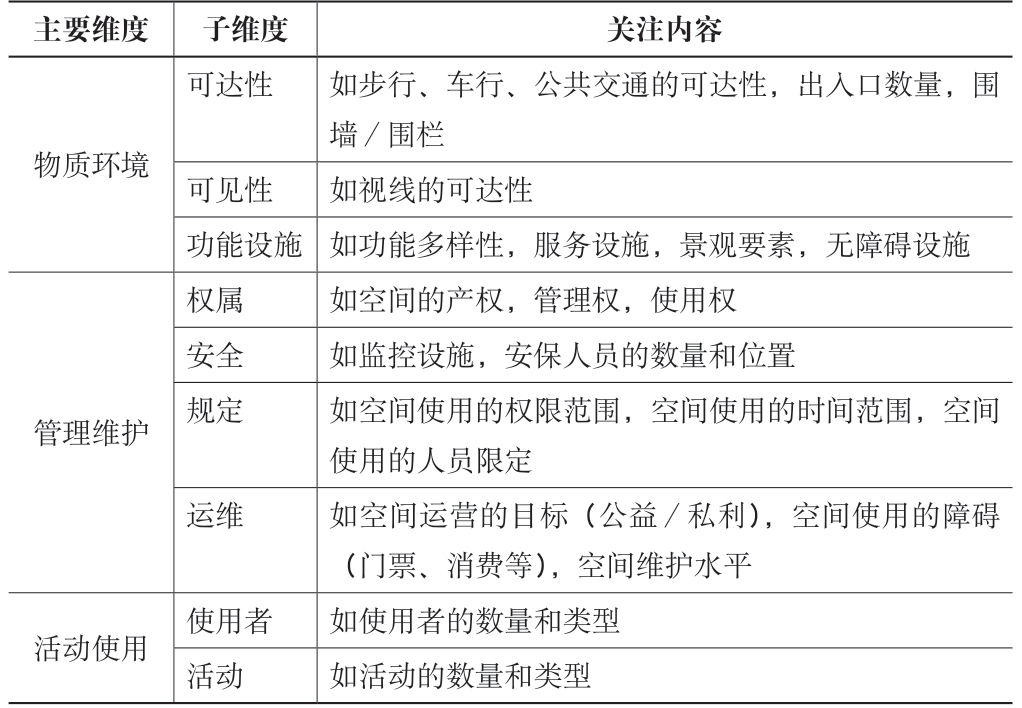

近20 年来,西方学界对公共空间公共性的认识逐步完善,发展出包含物质环境、管理维护和活动使用三个维度的公共空间公共性分析框架(表2)。早期研究主要关注空间的管理,阿卡尔(Akkar)基于本和高斯(Benn &Gaus)对社会生活的公私判定,构建了包含可达性、管理机构和公共利益三个维度的分析框架[48];内梅特和施密特以产权类型、管理方式和使用者三个维度构建了三轴模型,以研究城市公共空间的私有化[49](图4a);瓦尔纳(Varna)将公共空间公共性拓展到产权、物质形态、活力、控制和文明五个维度,并以此构建了星形模型[50](图4b);朗施特拉特和范梅利克(Langstraat &Van Melik)围绕产权、管理、可达性和包容性四个维度构建了OMAI 模型[51](图4c);曼蒂在关注空间的产权和管理的同时,补充了对使用者异质性和活动多样性的分析[15](图4d);洛佩斯等(Lopes et al.)构建了包含城市生活、物质环境设计、人与人的联系和管理四个主要维度和50 个具体要素的雷达模型,是目前为止涉及内容最多的模型[52](图4e)。

图4 早期研究中公共空间公共性的评估模型

资料来源:作者分别根据参考文献[51,50,51,15,52]整理绘制

表2 早期研究中公共空间公共性的关注内容

总体而言,上述公共空间公共性的分析框架呈现出要素日益复杂、焦点日益模糊的趋势,其评价内容逐渐向一般性的公共空间品质评价发展,未能聚焦于“公共性”的核心价值。同时,上述模型所采用的评价方法本质上是一种基于李克特量表的评价,将“公共”和“私密”作为评价的两极,在它们的中间地带判定公共空间公共性的位置。此外,上述模型大都将公共空间的公共性理解为一种客观的品质和状态,研究者基于自身对公共空间的物质环境特征、管理维护方式和活动使用水平的观察对公共性进行评价,而不同的使用者从自身视角出发,往往会产生不同的公共性感知。同时,公共空间的公共性与具体的政治经济和社会文化背景有着密切的关系,在不同的文脉下对应着不同的表现形式。正如既有研究总结的,公共性更多地是一个观念问题,而非纯粹的逻辑问题[7]。换言之,就某种程度而言,公共空间的公共性既是一种客观存在,亦是一种主观感知。对公共性的分析不应忽视真实使用者对公共性的感知,也不应脱离具体的文脉。作为客观现象的公共性更适宜作为一种分析视角,重点关注公共空间中的权利义务关系,难以被量化[50,53],将公共性视为一种主观感知则为其量化提供了可能。另外,现象学的观点认为体现世界真实形态的是感知体验,而非客观的量化[54];新行为主义心理学提出的刺激机体反应(SOR: Stimulus-Organism-Response)理论也指出,人们在受到客观建成环境的刺激后首先会引起情感和认知的变化,进而影响外在的行为反应,即客观环境对空间行为的影响需要通过主观感知的中介作用而发生,反映了感知的重要性。

受上述观点的启发,笔者认为将公共空间的公共性视为空间使用者的一种主观感知,将为相关研究提供全新的思路和可操作的手段,不仅规避了公私的二元对立,更将评判的主体从少数的研究者转换为真实的、大量的空间使用者,这种视角转换本身也回应了公共性核心价值的主张。同时,由于使用者的主观感知实际上受到他们所处环境的深刻影响,因此该分析框架能够在一定程度上反映文脉特征和地域差异,有助于揭示不同背景下公共空间公共性感知的影响因素与影响路径。

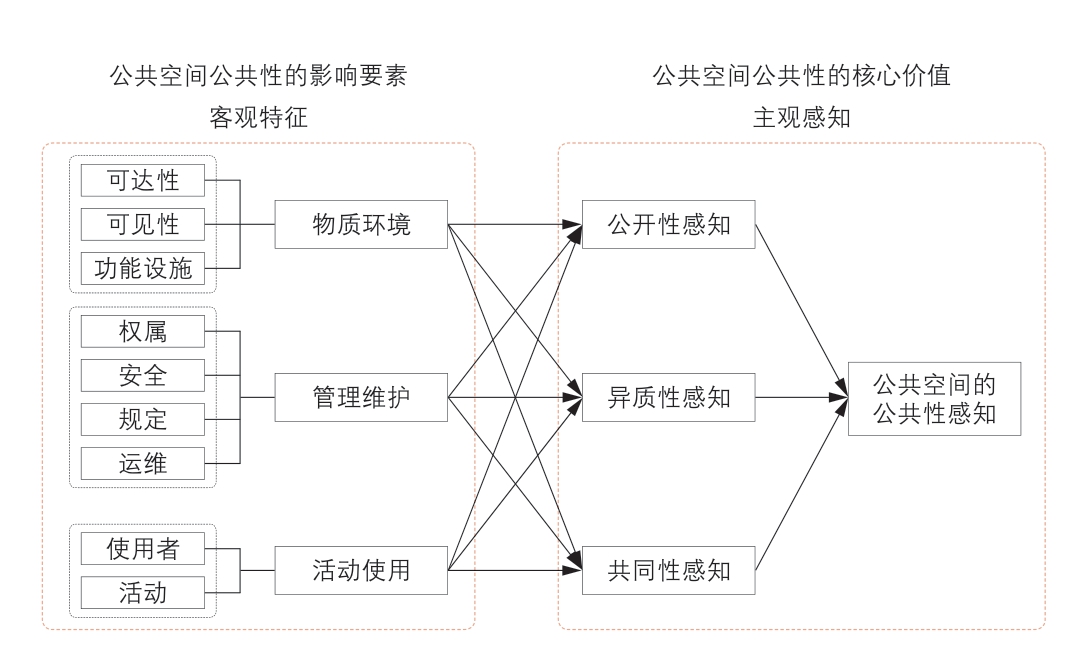

分析城市公共空间公共性的核心在于判断某个公共空间以什么方式、在何种程度上实现了公共性的哪些核心价值。结合既有的分析框架和前文对公共空间公共性核心价值的分析,笔者指出公共空间在物质环境、管理维护和活动使用三方面的客观特征将影响使用者对该空间公开性、异质性和共同性的感知,进而形成对该空间公共性的主观感知。基于此,本文融合空间的客观特征和人的主观感知构建了公共空间公共性的分析框架(图5)。

图5 融合主客观因素的公共空间公共性分析框架

在分析框架中,公共空间的物质环境是开展公共生活的“硬性基础”,主要包括对空间可达性、功能可见性和功能设施配置的考察,它们将影响空间被使用的可能性和空间对不同活动的支持度。通常而言,可达性和可见性越高,人们对空间公开性的感知越高;功能设施越多元,空间支持的活动类型越丰富,人们对空间异质性的感知越高;空间中的历史文化要素能够有效地唤起人们的共同性感知。公共空间的管理维护是开展公共生活的“柔性条件”,主要包括空间的产权归属、安全水平、使用规定和运营维护,它们将在物质环境的基础上进一步界定和规范人们对空间的使用。通常而言,公共的产权、资源信息可获取性和管理机制透明性越高,人们的空间公开性感知越高,而审慎设计空间的使用规定和运维方式是调节异质性感知和共同性感知之间平衡的重要手段。最后,公共空间的活动使用是公共生活的直观呈现,主要包括空间使用者年龄、社会经济地位和行动能力等方面的多样性,以及实际开展的空间活动形式的丰富性,如节庆活动与日常活动、商业活动与公益活动、集体活动与个人活动等,它们将影响人们对空间的公开性、异质性和共同性感知。

在操作层面上,公共空间的客观特征决定着“公共性的实现方式”,是公共性感知的影响因素,相关数据可以通过实地调研、POI 数据、热力地图、深度访谈等方式获取;公共性的主观感知对应着“公共性核心价值的实现程度”,相关数据可以通过问卷调查、随机访谈、网络点评等方式获取。基于上述主客观数据,构建结构方程模型,可以展开定量分析,从物质环境、管理维护和空间使用三方面揭示影响公共空间公共性感知的因素及其作用路径,探索公共空间公共性感知的影响机制。

6 结语

公共空间丰富的社会价值已经得到广泛的认可。在城市存量空间优化的过程中,公共空间是提升社会融合度、鼓励社会交往、创造社会资本的有效手段,是提升经济竞争力和吸引投资的重要要素,更是改善城市空间宜居性、保障当地居民身心健康的重要途径。作为公共空间的核心品质,公共性从根本上决定着公共空间能在何种程度实现上述目标。

当前公共领域与私人领域的边界正变得日益模糊,公共空间的营造、管理和运营过程已逐步纳入多样的参与主体和灵活的融资模式与财务机制,在为提升城市存量空间的公共性注入全新活力的同时,不同主体间的利益博弈和权利平衡也使公共空间的公共性面临潜在的威胁。本文在积极肯定当前公共空间本质内涵不断丰富、运维模式日益多元的发展趋势的同时,回归理论研究,在摒弃公私二元对立观点的新视角下,重新探讨公共性、公共空间,以及公共空间公共性的内涵,尝试为未来公共空间多元化的实践探索提供一个可以被不断回望和参照的原点。

基于对西方经典文献的解读,本文将公共性的核心价值总结为公开性、异质性和共同性。其中,公开性是公共性的基础,公共产权对保障公共性具有重要的作用,但在公私二元对立逐步瓦解的当下,构建良好的运维管理机制同样能够促使私有公共空间具备较高水平的公开性并服务于公共利益。异质性和共同性是一对在一定程度上此消彼长、却又对构成公共性核心价值必不可少的概念。绝对的共同性将使公共生活失去活力,一定程度的异质性是产生真实性的基础,但过高的异质性又容易导致冲突,因此异质性应当建立在共同性的基础之上。作为公共性的一种物质载体,理想的公共空间应当实现公共性的核心价值,在个体和集体之间建立良好的平衡,帮助个体在实现其独特价值的同时在集体中找到归属感。

在此基础上,文章通过对既有公共空间公共性关注内容和评价模型的批判性总结,借鉴现象学和新行为主义心理学的理论,构建了一种新的公共空间公共性分析框架——规避了公私的二元对立,实现了评价主体从研究者向空间使用者的转变,并且能在一定程度上揭示文脉特征和地域差异,为公共空间公共性的研究提供了新思路。未来的研究可依据这一分析框架收集相应的主客观数据,构建结构方程模型进行定量的实证检验。

最后,正如“共同性”价值所揭示的,对公共空间公共性的研究不应脱离具体的政治经济和社会文化背景。本文基于西方文献对公共空间公共性核心价值的梳理和总结仅仅是研究的一个起点,公共性所包含的公开性、异质性与共同性在不同文脉中的具体内涵与表现形式是未来研究需要探索的方向。针对我国公共空间公共性的研究需要扎根于我国传统文化的特质与内涵,探索能够继承和发扬中华传统和民族精神的、本土化的公共空间理论体系。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者整理绘制。

感谢重庆大学金鑫老师在论文写作过程中给予帮助,英国卡迪夫大学王冠宇博士提供图片,以及匿名评审专家在论文评审中所付出的时间和精力——在结构调整、表述优化、结论提升、重要参考文献补充等方面的修改意见使笔者获益匪浅!

[1] 于雷.空间公共性研究[M].南京:东南大学出版社,2005.

[2] 陈竹,叶珉.什么是真正的公共空间?——西方城市公共空间理论与空间公共性的判定[J].国际城市规划,2009,24(3): 44-49,53.

[3] 杨震,徐苗.私人拥有的公共空间的演变与批判:纽约经验[J].建筑学报,2013(6): 1-7.

[4] 言语,徐磊青.效率与公平协调的公共空间导控值域研究——以TOD地块公共空间供应指标为例[J].新建筑,2021(4): 40-47.

[5] 刘泓志.公共空间资产化设计与市场化运营的技术路径探索[J].新建筑,2021(4): 4-10.

[6] 徐磊青,言语.公共空间的公共性评估模型评述[J].新建筑,2016(1):4-9.

[7] 王一名,陈洁.西方研究中城市空间公共性的组成维度及“公共”与“私有”的界定特征[J].国际城市规划,2017,32(3): 59-67.DOI:10.22217/upi.2016.084.

[8] 诸葛净.时空中的缝隙:明代城市中“公共”空间的涵义及其时间性——居住:从中国传统住宅到相关问题系列研究之四[J].建筑师,2016(6): 87-94.

[9] WANG Y M,CHEN J.Does the rise of pseudo-public spaces lead to the“end of public space” in large Chinese cities? evidence from Shanghai and Chongqing[J].Urban design international,2018,23(3): 215-235.

[10] PUNTER J.The privatisation of the public realm[J].Planning practice &research,1990,5(3): 9-16.

[11] LEE D.Whose space is privately owned public space? exclusion,underuse and the lack of knowledge and awareness[J].Urban research &practice,2020.DOI: 10.1080/17535069.2020.1815828.

[12] JACOBS H,PAULSEN K.Property rights: the neglected theme of 20th-century American planning[J].Journal of the American Planning Association,2009,75(2): 134-143.

[13] CARMONA M.Contemporary public space,part two: classification[J].Journal of urban design,2010,15(2): 157-173.

[14] DE MAGALHÃES C,FREIRE TRIGO S.Contracting out publicness:the private management of the urban public realm and its implications[J].Progress in planning,2017,115: 1-28.

[15] MANTEY D.The “publicness” of suburban gathering places: the example of Podkowa Lesna (Warsaw urban region,Poland)[J].Cities,2017,60: 1-12.

[16] ARENDT H.The human condition[M].CANOVAN M,trans.Chicago:University of Chicago Press,1998.

[17] HABERMAS J.The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society[M].BURGER T,LAWRENCE F,trans.Cambridge: MIT Press,1991.

[18] SENNETT R.The fall of public man[M].New edition.London: Penguin Books,2003.

[19] 理查德·桑内特.公共人的衰落[M].李继宏,译.上海:上海译文出版社,2014.

[20] HABERMAS J.The public sphere[M]// BRONNER S E,ed.Twentieth century political theory: a reader.London and New York: Routledge.1997:21-26.

[21] BENHABIB S.Models of public space: Hannah Arendt,the liberal tradition,and Jurgen Habermas[M]// CALHOUN C.Habermas and the public sphere.Cambridge,Massachusetts,and London: MIT Press,1996,73-98.

[22] NADAL L.Discourses of urban public space[D].New York: Colombia University,2000.

[23] SAALMAN H.Medieval cities[M].New York: George Braziller,1968.

[24] LOFLAND L.A world of strangers: order and action in urban public space[M].New York: Basic Books Inc,1973.

[25] GEHL J.Life between buildings: using public space[M].KOCH J,trans.New York: Van Nostrand Reinhold,1987.

[26] YOUNG I.Justice and the politics of difference[M].Princeton: Princeton University Press,1990.

[27] CARR S,FRANCIS M,RIVLIN L G,et al.Public space[M].Cambridge:Cambridge University Press,1992.

[28] MITCHELL D.The end of public space? people’ s park,definitions of the public,and democracy[J].Annals of the Association of American Geographers,1995,85(1): 108-133.

[29] MADANIPOUR A.Design of urban space: an inquiry into a socio-spatial process[M].Chichester: John Wiley &Sons,1996.

[30] MADANIPOUR A.Public and private spaces of the city[M].London:Routledge,2003.

[31] MADANIPOUR A,ed.Whose public space? international case studies in urban design and development[M].London: Routledge,2013.

[32] KAYDEN J.Privately owned public space: the New York City experience[M].New York: John Wiley,2000.

[33] KOHN M.Brave new neighborhoods: the privatization of public space[M].New York: Routledge.2004.

[34] CARMONA M,DE MAGALHÃES C,HAMMOND L,eds.Public space:the management dimension[M].London: Routledge,2008.

[35] NEAL Z P.Locating public space[M]// ORUM A M,NEAL Z P,eds.Common ground?: readings and reflections on public space.New York and London: Routledge,2009.

[36] MEHTA V.Evaluating public space[J].Journal of urban design,2014,19(1):53-88.

[37] LANGEGGER S.Rights to public space: law,culture,and gentrification in the American West[M].Cham: Springer,2017.

[38] CARMONA M.The “public-isation” of private space-towards a charter of public space rights and responsibilities[J].Journal of urbanism:international research on placemaking and urban sustainability,2021.DOI:10.1080/17549175.2021.1887324.

[39] NÉMETH J,SCHMIDT S.Toward a methodology for measuring the security of publicly accessible spaces[J].Journal of the American Planning Association,2007,73(3): 283-297.

[40] KILIAN T.Public and private,power and space[M]// LIGHT A,SMITH J M.Philosophy and geography II: the production of public space.Maryland:Rowman &Littlefield Publishers,1998: 115-134.

[41] IVESON K.Publics and the city[M].Oxford: Blackwell Publishing,2007.

[42] GEHL J,SVARRE B.How to study public life[M].STEENHARD K,trans.Washington,D.C.: Island Press,2013.

[43] KOHN M.Privatization and protest: occupy wall street,occupy Toronto,and the occupation of public space in a democracy[J].Perspectives on politics,2013,11(1): 99-110.

[44] DEUTSCHE R.Art and public space: questions of democracy[J].Social text,1992(33): 34-53.

[45] HAYDEN D.Power of place: urban landscapes as public history[M].Cambridge: MIT Press,1995.

[46] 佐佐木毅,金泰昌.21 世纪公共哲学的展望[M].卡崇道,王青,刁榴,译.北京: 人民出版社,2009.

[47] 张法.主体性、公民社会、公共性——中国改革开放以来思想史上的三个重要观念[J].社会科学,2010(6): 101-107,190.

[48] AKKAR M.The changing ‘publicness’ of contemporary public spaces: a case study of the Grey’ s Monument Area,Newcastle upon Tyne[J].Urban design international,2015,10(2): 95-113.

[49] NÉMETH J,SCHMIDT S.The privatization of public space: modelling and measuring publicness[J].Environment and planning b: planning and design,2011,38(1): 5-23.

[50] VARNA G.Assessing the publicness of public places: towards a new model[D].Glasgow: University of Glasgow,2011.

[51] LANGSTRAAT F,VAN MELIK R.Challenging the ‘end of public space’:a comparative analysis of publicness in British and Dutch urban spaces[J].Journal of urban design,2013,18(3): 429-448.

[52] LOPES M,CRUZ S S,PINHO P.Publicness of contemporary urban spaces: comparative study between Porto and Newcastle[J].Journal of urban planning and development,2020,146(4): 04020033.

[53] 王一名,陈洁.国外城市空间公共性评价研究及其对中国的借鉴和启示[J].城市规划学刊,2016(6): 72-82.

[54] MALNAR J M,VODVARKA F.Sensory design[M].Minneapolis: University of Minnesota Press,2004.