世界范围内,城市发展正经历着由生产向消费的巨大转型。以前不怎么显眼的地方正逐渐被各种舒适物(amenities)①国内学界对amenities 有两种常见译法——“舒适性”与“舒适物”,两者的区别在于:舒适性侧重一个地点的整体或统筹性考虑,或者自上而下的生活质量的评价体系;舒适物侧重微观层面不同种类的设施[1]。本文关注微观层面不同的人、设施、活动和氛围的集合与城市发展的关联,因此采纳“舒适物”的译法,同时认可“舒适性”与“舒适物”两种译法之间的关联性和通用性。所占据,如餐馆、咖啡馆、健身房、酒吧、画廊、公园、学校、博物馆等,这些舒适物以各种组合出现,对高新企业选址和创新型人力资本择居产生越来越重要的影响。然而,当前许多城市的政策与规划研究还没有充分重视这种新特点。

传统城市发展模式多侧重于土地、劳动力、资本和管理技术等生产要素,但这种基于生产导向的增长模式容易忽视居民生活需求,导致一系列的城市问题。最近二十余年来,随着知识经济异军突起,城市发展逐渐从生产因素为核心的“增长机器”(growth machine)[2]模式,转向以人为核心,以创新、消费和文化为动能的“娱乐机器”(entertainment machine)[3] 模式。这种转变要求城市管理者更加关注如何通过高新科技和创新产业吸引人才和促进消费,而舒适物理论提供了新视角[4-5]。

国内关于舒适物的研究尚处于初期阶段,尽管有学者从历史角度概括了西方城市发展过程中不同舒适物类型以及芝加哥等城市的转型实践[6-9],但仍缺乏系统性的理论框架和对国际研究进展的深入梳理。本文旨在通过分析2000—2021 年间的国际文献回答以下问题:舒适物理论是如何演进的?舒适物对城市发展的作用体现在哪些方面?当前学界关于舒适物研究的主要争论是什么?希望本研究能为我国城市高质量发展提供新视角。

1 舒适物理论演进

1.1 舒适物的理论内涵

舒适物是什么?是能为居民带来舒适和愉悦体验的事物,包括自然物、设施、活动与服务等,并且这些事物能够提升生活质量[10]。城市中的清新空气、美丽公园、特色美食街等都能起到类似作用。然而,在传统经济学理论中,舒适物的定义更接近于“舒适性”(amenity),指代“没有明确价格的、非生产的公共产品或服务”[3],用于衡量一个区域内没有市场价格但会提升整体经济效用的因素,如气候条件、公共设施、教育、治安等。最早提出该概念的爱德华·厄尔曼(Edward Ullman)将舒适物定义为“舒适的生活环境”,并认为“气候”是一个区域最重要的舒适物,因为好的气候能为教育和卫生等舒适物创造更好的使用条件[11]。类似地,史密斯(Smith)将舒适物与城市生态环境关联起来:一个城市的舒适物由环境健康、舒适与优美程度以及环境保护三方面构成[12]。

舒适物概念随着城市经济社会发展而演变。厄尔曼强调其在区域人口增长中的重要性,并前瞻性地警示城市规划者要避免为了发展经济而破坏城市美感和舒适度[11]。随着时间推移,舒适物不再仅被视为经济增长的附属品,而是成为城市发展的重要因素[3-4],不应依旧被放在城市政策与规划的边缘位置。

后来,学者们对舒适物定义的扩展超越了传统“公共物品”范畴,涵盖了私人商品和服务,以及难以量化的愉悦体验[13]。特里·克拉克(T.N.Clark)阐释了这一转变的理由:很多经济学家将舒适物视为“非市场交易”,但实际上纯粹的公共或私有产品极为罕见,多数介于两者之间。例如:餐馆虽被视为提供私人产品的场所,但其对周边社区的影响具有公共属性;一些具有异域风情的餐厅通过其装饰、氛围和服务能够塑造街区的形象;一连串“私有”的意大利餐厅会形成一条值得打卡的“公共”意大利风情街。可见,对于寻找地方居住和工作的人来说,餐厅远不止是提供餐盘上的食物,而是衡量当地宜居舒适性“组合包”的重要成分,这些“组合包”的特色以及对不同群体的吸引力因不同地区的餐厅而改变。因此,私有产品的“溢出效应”应纳入舒适物定义,因为它们可能影响个体居住和工作地点选择[3]。

戴维·克拉克和卡恩(D.E.Clark &J.R.Kahn)首次提出文化舒适物(cultural amenities)概念,强调文化生活的重要性[14]。克洛斯特曼(Kloosterman)更准确地定义了文化舒适物:在“本地”范围内提供具有高象征性或美学价值的消费或服务机构,如博物馆、剧院、体育馆等,进一步强调了消费和美学价值的重要性[15]。总体来看,特里·克拉克在《城市作为娱乐机器》(The City as an Entertainment Machine)中进一步将文化消费设施和居民价值观纳入舒适物定义中,认为这些因素共同塑造城市的吸引力[3]。基于此,本文认为“舒适物”至少包括以下三类:自然舒适物(天气、山川湖泊等)、人造舒适物(图书馆、博物馆、咖啡馆等)以及社会舒适物(人口多样性、居民价值观与态度以及当地的社会氛围等)。

1.2 舒适物模型

舒适物导向的城市发展模型强调通过提升城市宜居舒适性和愉悦性来激发创新和消费,尤其是影响人才迁移和高新企业选择,增强地区的创新力和消费力[3,5,15-18](图1)。这一模型与传统侧重土地、劳动力、资本和管理技术的城市发展模式不同,后者虽带来经济成就,但也导致环境污染和交通拥堵等城市问题。自1970 年代起,欧美发达国家的城市普遍进入后工业时代,发展包括艺术、科技、地方文化和丰富多元社交环境相结合的消费与服务业,重视咖啡馆、书店、艺术馆等舒适物体验的生活价值。

图1 三个连续嵌套的城市发展模型

资料来源:参考文献[3]

舒适物理论挑战了传统的“经济决定论”,即财富驱动消费水平和舒适物数量,随着经济水平的普遍提高,城市整体消费水平也随即上升,从而导致舒适物数量的增加[3]。与之相反,特里·克拉克和霍夫曼-马丁诺特(Clark &Hoffmann-Martinot)认为,随着人们受教育程度和收入不断提高,相对于传统经济问题,人们对于创新、社会和文化生活的关注程度显著上升[16]。市场个人主义(market individualism)和社会个人主义(social individualism)思潮兴起,代表了一种更加个体化、个性化、多样化的经济、社会和文化生活方式。在后工业城市中,居民像游客一样追求生活质量和美学体验,尤其是教育程度较高的年轻人,他们更愿意为追求更好的城市空间而更换工作和居住地。从城市发展理论框架来看,学者们对舒适物的关注有效弥补了传统增长模型和人力资本模型在解释城市动态和发展方面的不足[3]。在当今社会,传统的生产要素(如土地、劳动力、资本和管理)越来越不足以解释人口迁移和经济增长。事实上,即使是将个人的教育和创造力视为生产要素的人力资本理论也是不完整的,因为它们假设个体是固定的,或是倾向于跟随工作和资本移动[3]。相反,舒适物理论强调个体具有高度流动性,他们的定居、消费和创造潜力是由城市空间中的舒适物所决定的,继而推动城市经济增长。

1.3 舒适物模型的适用条件

舒适物导向的城市发展模型的适用性与城市化发展阶段紧密相关。有学者把城市化路径或阶段划分为政治型、经济型和文化型三种主导模式。政治型模式以政治需求为中心,如苏联早期的城市化,但存在政经边界不清和功能错位的问题。经济型模式以GDP 为核心,却面临环境资源紧张和人文价值缺失的挑战[19]。文化型模式侧重文化资源和创新,以提升生活质量和个体发展为目标,这与舒适物模型理念契合。该模型关注生活环境和文化内蕴,强调人力资本在城市发展中的作用,尤其是在文化型城市和知识经济背景下的后工业城市发展中。因此,舒适物模型并非万能,其有效性取决于城市化发展阶段。然而,反观城市发展史,不论对于政治型还是经济型城市来说,政治理念、经济状况和地理位置固然重要,但最终均需借助人或人力资本才能发挥作用。舒适物模型能有效提升人力资本的作用,激发城市的内生动力,这尤其适用于文化型城市以及知识经济下的后工业城市发展。

2 舒适物与城市发展的关联表现

舒适物对城市发展的作用主要表现为对人口迁移和企业选址的影响。随着城市居民收入的增长,对舒适物的需求也随之上升。验证舒适物模型的关键在于分辨出人口聚集的核心因素,到底是大城市的高生产力和就业优势,还是其提供的舒适物?大量学者针对这一问题进行了研究[20-23]。总的来说,尽管大城市的高生产力确有吸引力,但舒适物才是吸引人口聚集的关键因素。同时,一些学者研究了特定的舒适物与区域发展的关系[4-5,16,24]。有的学者聚焦自然舒适物,发现气候和海岸线对城市的早期发展、人口密度和工资水平有正面影响[17];另一些研究则校验了自然与人造舒适物组合的户外娱乐设施与经济增长的关系[5]——与前者不同的是,后者发现自然舒适物与经济增长没有明确关联,而人造娱乐设施与经济增长关联度较高;相反,高消费舒适物(如高尔夫球场、休闲住宅等)与经济的快速增长无关。

2.1 与创新型人才增长的关联

舒适物与城市发展紧密相关,主要体现在舒适物对于高素质人力资本以及企业的牵引作用。教育程度较高且流动性较高的技术人才往往更受一个地方的舒适物吸引,尤其是受文化舒适物所吸引[25]。佛罗里达(Florida)认为,通过引导当地经济发展转向教育和研发,并提供适当的舒适性设施,城市可以扩大其高素质人力资本和创新型人才的保有量水平。他把这种拥有较高的学历并善于创新性解决问题的人群称为创意阶层。他还提出了一套以“人才、技术、宽容”(3T)为核心的创新性指数,作为吸引创新型人才的关键因变量。其中“宽容”代表一个地区的人文环境,包含开放的价值观、多样的社会群体以及丰富的文化设施与服务,共同形成文化舒适物和社会舒适物的集合。他进一步证明,这些指标与创新型人才的地理分布高度相关,并能够有效预测一个地区的经济增长,包括房价和平均收入[26]。创意阶层理论强调了城市发展的文化基础。

沿用创意阶层理论,麦格拉纳汉等(McGranahan et al.)研究了美国农村地区户外舒适物对创新型人才的吸引力,发现气候、自然景观和餐饮服务业的员工数量等户外舒适物与创新型人群的就业比例以及新机构增长有密切关系[27]。海施和克勒珀(Haisch &Klöpper)研究了瑞士文化特征与创新型人才密度的关系,发现城市的宽容度与创新创意劳动力的比例正相关。他们指出,舒适物和激励措施与高技能人才密度之间存在双向关系,即区域特征影响人才动态,而人才的加入也塑造了文化特征[28]。

福尔克等(Falck et al.)的研究关注了海施和克勒珀提出的“双向性”问题,与自然舒适物(如天气、海滩)相比,文化舒适物不是外部因素,因此很难依靠统计模型判断其与创新型人才的“因果关系”,因为两者可能是同时产生的:大量高素质人力资本来到一个地方,对当地的文化舒适物提出了新的要求,吸引了新设施的出现,或者导致政府进行投资。针对此,福尔克等分析了德国29 个巴洛克歌剧院对当前创新人才的吸引力,控制了人均GDP、自然资源和宗教信仰等因素,发现歌剧院数量与大学学历雇员比例正相关,表明文化舒适物对吸引高素质人才有积极作用[29]。

总的来看,此类研究都建立在创意阶层理论基础上,虽然他们聚焦的地区、衡量舒适物的指标有所不同,却无一例外地指出舒适物与创新型人才的高度关联。虽然海施和克勒珀、福尔克等人的研究均指出了舒适物模型的“双向性”问题,但是舒适物与创新人才的高度关联已经足以说明舒适物理论有较为坚实的根基,并引导学者、政策制定者将文化、娱乐、消费作为城市未来发展的关键。

2.2 与不同普通市民群体的关联

舒适物对城市发展的影响不仅限于吸引创新型人才,还涉及更广泛的市民群体。研究表明,不同类型的舒适物对不同人群具有不同的吸引力[3,30-31]。例如:特里·克拉克聚焦于舒适物数量与城市人口流动的关系。他分析了美国3 111 个区县的舒适物数据,关注了人造舒适物(歌剧院、博物馆等)和自然舒适物(气温、湿度、水域面积等),并用情境相对性(contextual relativism)概括了研究结果:整体上看,人造和自然舒适物较多的城市中人口增长更快,然而不同的群体会受到不同舒适物的吸引。人造舒适物丰富的地区吸引了更多受过高等教育的居民,自然舒适物丰富的地区则吸引了更多老年人;申请专利的创新人才在两类舒适物都较多的地区增长更快[3]。

雷诺兹和温斯坦(Reynolds &Weinstein)研究了男性和女性对于城市舒适物的不同偏好。他们分别收集了美国各城市未婚男性和女性对于生活质量的评价,以及这些城市大量的舒适物数据(自然、人造和社会舒适物),揭示了男性和女性在舒适物偏好上的差异:女性倾向于便捷的餐饮和公园,男性则更重视公共交通[29]。另外,女性更加注重性别平等的社会环境。为了分离男性和女性的不同偏好,他们研究独居的未婚男女后指出,以上结果并不适用于已婚或年龄更大的人群。惠斯勒等(Whisler et al.)则发现,不同年龄段的大学教育人群对舒适物的偏好也存在差异,年轻人更倾向于文化娱乐设施丰富的地区,而老年人偏好气候温和的居住环境[32]。综上可见,特里·克拉克总结的情景相对性基本适用,不同种类的舒适物的确对于不同人群有着不同程度的吸引作用。

3 舒适物研究的国际争论

3.1 “数量”与“质量”之争

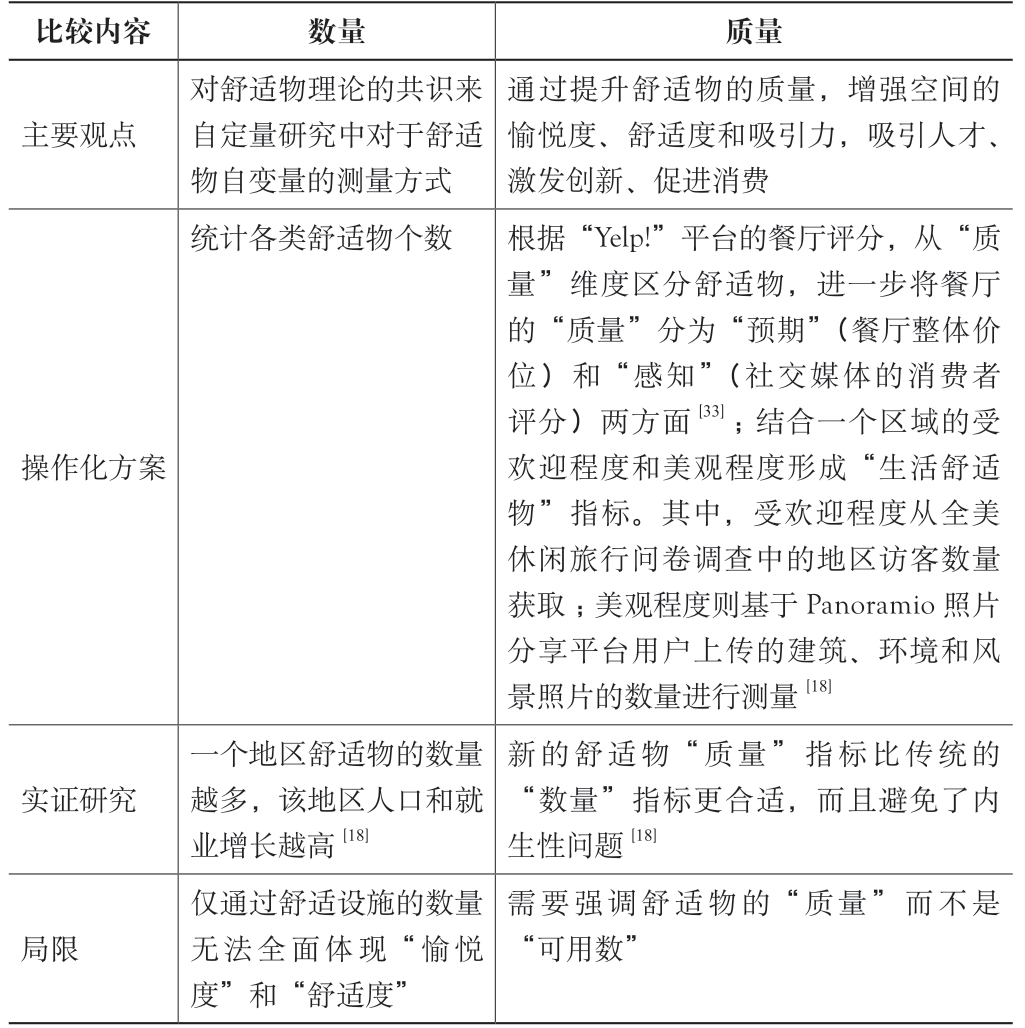

舒适物研究共识来自定量研究中对于舒适物自变量的测量方式,但有学者对舒适物理论的操作化提出了质疑。除了佛罗里达的波希米亚指数运用了娱乐消费行业的人口数据,绝大多数研究都使用了城市舒适物的种类和数量,而对于舒适物的“质量”层面鲜有考虑。舒适物理论强调舒适物通过提升城市空间的愉悦度、舒适度和吸引力,吸引人才、激发创新、促进消费。而这种“愉悦度”和“舒适度”仅仅通过舒适设施的数量似乎无法全面体现(表1)。

表1 舒适物研究“数量”与“质量”对比

资料来源:作者根据参考文献[18,33]绘制

3.2 整合于场景:舒适物集合

场景理论(The Theory of Scenes)是对舒适物理论的有效补充,旨在整合城市生活方式的各个方面,包括文化、技术、人才和消费,以提升地方的生活品质和美学价值。场景被视为城市生活的容器,强调舒适物之间的相互作用及其与周边环境的美学和文化气息的结合,从而增强整体吸引力。例如:咖啡馆、餐厅和文化艺术景观的结合能提升区域吸引力,而与历史街区价值观不符的现代购物中心可能会产生负面效果[13]。

场景的核心观点是以美学和生活方式的视角看待城市空间。新芝加哥学派城市研究团队提出通过“场景”要素衡量地方美学品质与生活方式意义,以提升幸福感,并促进更有效的城市政治和经济决策。场景理论是一种多维度的城市研究范式,强调区域内社区、舒适物、多样人群、社会活动和价值观之间的组合互动。

场景理论有效解决了舒适物研究中的“整体性”和“品质”两方面质疑:第一,研究不依赖研究者的主观选择,而是广泛收集区域内所有舒适物数据,分析其组合如何塑造城市空间的文化体验[13]。第二,研究采用定性和定量相结合的方法,通过专家评分,从消费者角度为舒适物的文化美学意义进行多维度评估,并计算区域内每种舒适物的总分[13]。实证研究表明,场景与城市发展的多个方面紧密相关。西尔和米勒(Silver &Miller)发现艺术家人数与当地工资上涨之间存在着很强的相关性,而这种关联在更具自我表现力和领袖魅力的场景中得到加强[34]。西尔和特里·克拉克(Silver &T.Clark)使用美国邮政区域的几百种舒适物数据,发现不同场景维度与传统城市变量间存在显著关联,影响经济繁荣、人口流动、居住模式,并激发社会和政治活动[13]。例如:自我表达性场景能够提升地方经济中科技集聚,而汇集时尚、领袖魅力和自我表达的浪漫主义场景能够提升艺术红利——地租增长更快,地方收入增长更快。本土真实性场景则有利于拉长游客或居民在街区步行的时长[13]。有学者创新性地研究场景与城市出行的交通工具选择的关联,对芝加哥、巴黎和首尔三座城市的舒适物数据进行比较后发现,在芝加哥和巴黎,波希米亚场景与自行车骑行有着密切的关联[35]。

4 舒适物在城市规划与政策中的应用

4.1 城市规划与政策理论

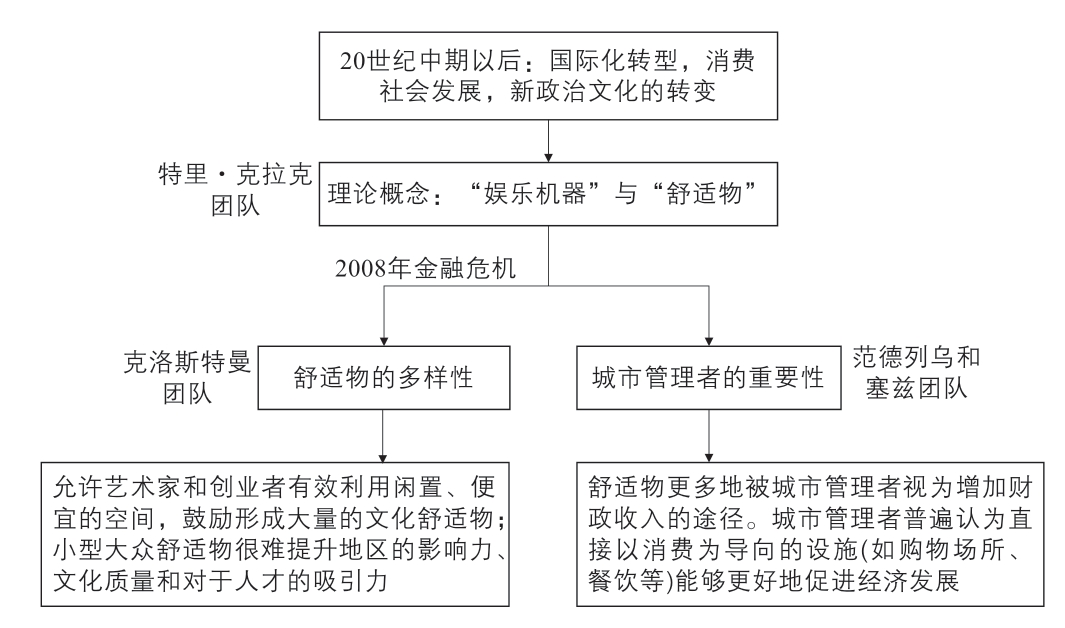

自20 世纪中期开始,舒适物模型论证和实证研究成果逐渐丰富,从吸引创新人才到提升人口和经济增长,揭示了舒适物对于城市发展的重要作用。然而,如何将舒适物理论纳入城市政策和规划蓝图,通过理论引导实践和推进城市发展,这是国际城市学者们面临的重要问题。特里·克拉克团队、克洛斯特曼、范德列乌和塞兹(Vanderleeuw &Sides)[36]等分别从不同视角进行探索(图2)。

图2 舒适物城市规划与政策理论观点

资料来源:作者根据参考文献[14,36]绘制

首先,特里·克拉克团队探讨了国际化背景下“娱乐机器”城市的兴起和舒适物导向的城市政策。其中,国际化推动了国际市场、娱乐产业和社会价值观的全球传播,影响了地方政党和政治体制,使市民拥有更多文化和经济选择。整体经济和教育水平的提升则进一步激发了个体对于生活方式和价值观的需求[3]。为了满足市民的文化生活需求,政府部门的角色由提供传统优惠转向创造公共环境和文化地标,广泛征求公众意见,利用区划促进公共空间和公共艺术。特里·克拉克与合作者于1984 年和1996 年对美国2.5 万人口以上城市的市长进行了问卷调查,发现注重市民需求和娱乐消费的新政治文化城市领袖日益增多[16]。

克洛斯特曼根据舒适物的规模和受众,将其分为大型与小型、大众化与小众化。他认为,虽然小型大众和大型大众舒适物(如流行音乐和主题公园)普遍受欢迎,但缺乏小众舒适物的专业性和特色,对提升地区文化质量和吸引人才的作用有限[15]。因此,规模大、受众小的舒适物往往是城市规划与政策的焦点,能够形成鲜明的城市地标,如伦敦的泰特现代艺术馆(Tate Modern)、阿姆斯特丹的眼睛电影博物馆(Eye Film Instituut)、洛杉矶的迪士尼音乐厅(Disney Hall)。虽然这些舒适物要求的文化品位较高、受众较少,但因其独特的文化品位和国际影响力成为城市吸引力的重点,有助于形成城市地标。这些文化场所吸引远方的仰慕者,并因其对高素质人才的吸引力,成为政府战略性投资的首选。小型、小众的舒适物则展现本地艺术和文化,如美术馆和民族餐厅,它们在社区中营造文化氛围,丰富城市文化景观,增强城市吸引力[15]。在2008 年的金融危机后,克洛斯特曼建议政府提供低成本空间(如废弃工厂和空置商店),以鼓励艺术家和创业者创造文化舒适物,促进文化发展。

范德列乌和塞兹则研究了舒适物在城市经济发展战略中的地位。他们研究了美国得克萨斯州133 个城市的管理者如何看待舒适物在经济发展策略中的作用。结果显示,管理者更倾向于将舒适物视为增加财政收入的手段,而非创造就业机会。他们认为,消费导向的设施(如购物和餐饮)对经济发展的促进作用大于学校和文化艺术设施[36]。

特里·克拉克等学者提出了以消费为导向,源于新政治文化的城市政策,范德列乌等研究者则关注舒适物政策,并注意到这一政策已被城市领导者广泛接受。研究表明,管理者倾向于重视消费型舒适物(如餐厅和商场),而非文化艺术类舒适物(如艺术馆和博物馆)。这一趋势与克洛斯特曼强调的文化艺术类舒适物的重要性存在冲突。这种分歧可能源自美国与欧洲在艺术传统和人文氛围上的差异,后者为艺术舒适物的成功提供了有利条件。相比之下,美国得州等地的历史资源较少,影响了本地文化舒适物的吸引力和经济效益。因此,舒适物政策的侧重点受本地人文历史背景的显著影响。

4.2 城市规划与政策实践

上述研究从理论层面阐释了以舒适物为导向的城市规划与政策的兴起和普遍的应用,但还需结合具体案例,才能更好地考量舒适物政策效用。首先,特里·克拉克等以芝加哥为例,讨论了以舒适物为导向的城市政策如何代替以生产和庇护关系为基础的传统政治体制。从20 世纪以重工业为基石的蓝领城市,到如今以娱乐和消费作为第一大产业,有着全美最受欢迎的公园和会展中心的后工业城市,芝加哥的转型是惊人的。其中,理查德·戴利(Richard M.Daley)在任市长期间针对公园和教育两方面进行了关键改革,将芝加哥的城市发展向市民感知的宜居性和舒适性转变[3]。相较于芝加哥在全市范围内以舒适物为导向的发展战略,小规模、更加具有针对性的舒适物政策同样能有效带动城市区域的更新和发展,位于巴黎近郊的普莱讷市镇群(Plaine Commune)的“文化创意区”(territoire de la culture et de la création)是一个具有代表性的案例[37](表2)。

表2 关于舒适物的城市规划与政策案例比较

资料来源:作者根据参考文献[3,37]绘制

5 结论与建议

最近二十余年的国际舒适物与城市发展研究较快,已从经济学和社会学延伸到地理学、管理学和城市规划学等。学者们采用的视角既有宏观层面的大数据分析,也有微观尺度上的案例探讨,为舒适物导向的城市发展研究打下了良好基础。然而,对于一项系统和规范的社会科学研究来说,舒适物与城市发展未来的研究还需要强化以下三方面。

第一,基于社交媒体等大数据来完善研究方法。现有研究多集中于舒适物数量,忽略了其品质和文化美学分析,无法捕捉到舒适物的品质和整体性。舒适物理论强调城市空间与居民互动的体验,研究方法应更注重消费者而非生产视角。因此,其依赖的研究方法也需要从消费主体的体验出发,而非研究者的设计意图和便捷。在某种程度上,舒适物研究面临的挑战是使用客观存在的舒适物去捕捉不易度量的文化环境,试图创造一种将物理设施转化为文化情境的语言。审视舒适物研究的前沿探索,卡利诺和赛斯(Carlino &Saiz)通过社交媒体数据分析城市美观,特里·克拉克团队则结合定性与定量数据捕捉文化美学特征。尽管这些方法还不够稳定可靠,但随着大数据技术的发展与完善,未来研究将更多依赖这些方法,结合舒适物数量与定性分析,更全面地探索舒适物对城市发展的影响。

第二,推出更多基于舒适物系统或场景研究的国际比较。目前,国外舒适物文献中的国际比较研究较少,部分原因是国家间政治、经济和文化差异带来的挑战,尤其是舒适物研究与文化密切相关。例如:特里·克拉克指出的情境相对性,不同类型的舒适物在不同区域背景下会与城市发展变量(如人口流动、GDP、群体偏好等)产生不同的关联,但是这种差异性也使得国际研究更有价值[3]。场景理论提供了一种系统评分和分析体系,适用于国际比较研究。吴志明等(Wu et al.)提出的场景分析法可以跨越地理界限,比较不同城市的场景及其文化意义[38]。比如通过评估如世界500 强企业、国际品牌和航班等舒适物,可以衡量城市的“国际性场景”并进行比较[38]。再比如:特里·克拉克和郑惠善专注“波希米亚文化场景”,探讨不同城市中此类场景对城市发展的影响。这些案例展示了场景分析在国际研究中的应用潜力,为未来的探索性研究奠定了基础[39,35]。这些都是运用场景分析方法进行国际比较研究的成功的探索性案例,但还仅仅是开始。

第三,重视舒适物配置的公正性或者空间正义问题。王宁强调了城市舒适物空间配置应平衡“效率”与“公正”,指出一些城市将中心地带的景观地块出售给开发商,建设高端住宅,导致少数人独享公共资源,而忽视了大众的平等使用权。这种做法虽能带来短期经济收益,却损害了舒适物配置的空间正义[40]。在西方语境下,德勒等(Deller et al.)同样发现高消费舒适物如高尔夫球场与城市增长无关,其不公正性可能削弱对创新人才的吸引力[5]。王宁等学者建议,为解决这一问题应改变政策,提倡在城市中心建设更多公共文化消费场所,如咖啡馆和画廊,以实现政府经济收益与公众享受权的双赢。

总之,舒适物为导向的城市发展模型引导人们将关注点从诸如土地、资金、劳动力和管理技术等传统生产要素以及产业发展的需要,逐渐转向从事产业的人的发展的需求,尤其是创新、消费、文化等方面的需求,从而促进城市发展动力变革。这样的研究成果能够为我国城市创新与产业结构升级、人口迁移、企业选址等提供新思路。

[1] 薛岚.国外乡村舒适性研究综述与启示[J].地理科学进展,2020,39(12):2129-2138.

[2] MOLOTCH H.The City as a growth machine: toward a political economy of place[J].American journal of sociology,1976(2): 309-332.

[3] CLARK T N.The city as an entertainment machine[M].Lanham,MD:Lexington Books,2003: 103-322.

[4] GLAESER E L,KOLKO J,SAIZ A.Consumer city[J].Journal of economic geography,2001(1): 27-50.

[5] DELLER S C,LLEDO V,MARCOUILLER W D.Modelling regional economic growth with a focus on amenities[J].Review of urban and regional development studies,2008(20): 1-21.

[6] 马凌.城市舒适物视角下的城市发展:一个新的研究范式和政策框架[J].山东社会科学,2015(2): 13-20.

[7] 王宁.地方消费主义、城市舒适物与产业结构优化——从消费社会学视角看产业转型升级[J].社会学研究,2014,29(4): 24-48,242-243.

[8] 吴军.文化舒适物——地方质量如何影响城市发展[M].北京: 人民出版社,2018.

[9] 何金廖,曾刚.城市舒适性驱动下的创意产业集聚动力机制——以南京品牌设计产业为例[J].经济地理,2019,39(3): 134-142,161.

[10] McNULTY R H,JACOBSEN D R,PENNE R L.Community futures and quality of life: a policy guide to urban economic development[M].Washington,D.C.: Partners for Livable Places,1985.

[11] ULLMAN E L.Amenities as a factor in regional growth[J].Geographical review,1954,44(1): 119-132.

[12] SMITH D L.Amenity and urban planning[M].London: Crosby Lockwood Staples,1974.

[13] SILVER D A,CLARK T N.Scenescapes: how qualities of place shape social life[M].Chicago: The University of Chicago Press,2016: 26-375.

[14] CLARK D E,KAHN J R.The social benefits of urban cultural amenities[J].Journal of regional science,1988,28(3): 363-377.

[15] KLOOSTERMAN R C.Cultural amenities: large and small,mainstream and niche-a conceptual framework for cultural planning in an age of austerity[J].European planning studies,2014,22(12): 1-16.

[16] CLARK T N,HOFFMANN-MARTINOT V,eds.The new political culture[M].Boulder: Westview Press,1998: 11.

[17] WANG C H,WU J J.Natural amenities,increasing returns and urban development[J].Journal of economic geography,2011,11(4): 687-707.

[18] CARLINO G A,SAIZ A.Beautiful city: leisure amenities and urban growth[J].Journal of regional science,2019,59(3): 369-408.

[19] 刘士林.城市中国之道——新中国成立70 年来中国共产党的城市化理论与模式研究[M].上海: 上海交通大学出版社,2020.

[20] GABRIEL S A,ROSENTHAL S S.Quality of the business environment versus quality of life: do firms and households like the same cities?[J].Review of economics and statistics,2014,86(1): 438-444.

[21] RAPPAPORT J.The increasing importance of quality of life[R].Kansas City,KS: The Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Research Department,2008.

[22] ASAHI C,HIKINO S,KANEMOTO Y.Consumption side agglomeration economies in Japanese cities[J].CIRJE (Center for International Research on the Japanese Economy) F-Series,2008,31(8): 597-598.

[23] ALBOUY D.What are cities worth? land rents,local productivity,and the total value of amenities[J].Review of economics and statistics,2016,98(3): 477-487.

[24] KEELER Z T,HEATHER M S,BRAD R H.The amenity value of sports facilities: evidence from the staples center in Los Angeles[J].Journal of sports economics,2021,22(7): 799-822.

[25] LLOYD R.Neo-Bohemia: art and neighborhood redevelopment in Chicago[J].Journal of urban affairs,2002,24(5): 517-532.

[26] FLORIDA R.The rise of the creative class[M].New York: Basic Books,2002:59-401.

[27] McGRANAHAN D A,WOJAN T R,LAMBERT D M.The rural growth trifecta: outdoor amenities,creative class and entrepreneurial context[J].Journal of economic geography,2011,11(3): 529-557.

[28] HAISCH T,KLÖPPER C.Location choices of the creative class: does tolerance make a difference?[J].Journal of urban affairs,2015,37(3): 233-254.

[29] FALCK O,FRITSCH M,HEBLICH S.The phantom of the opera: cultural amenities,human capital,and regional economic growth[J].Labour economics,2011,18(6): 755-766.

[30] REYNOLDS C L,WEINSTEIN A L.Gender differences in quality of life and preferences for location-specific amenities across cities[J].Journal of regional science,2021,61: 916-943.

[31] MUGHAN S,SHERROD HALE J,WORONKOWICZ J.Build it and will they come? the effect of investing in cultural consumption amenities in higher education on student-level outcomes[J].Research in higher education,2021,63: 60-91.

[32] WHISLER R L,WALDORF B S,MULLIGAN G F,et al.Quality of life and the migration of the college-educated: a life-course approach[J].Growth and change,2008,39(1): 58-94.

[33] KUANG C.Does quality matter in local consumption amenities? an empirical investigation with Yelp[J].Journal of urban economics,2017,100: 1-18.

[34] SILVER D,MILLER D.Contextualizing the artistic dividend[J].Journal of urban affairs,2013,35(5): 591-606.

[35] JEONG H.The role of the arts and bohemia in sustainable transportation and commuting choices in Chicago,Paris,and Seoul[J].Journal of urban affairs,2019,41(6): 1-26.

[36] VANDERLEEUW J M,SIDES J C.Quality of life amenities as contributors to local economies: views of city managers[J].Journal of urban affairs,2016,38(5): 661-675.

[37] AUBRY A,BLEIN A,VIVANT E.The promotion of creative industries as a tool for urban planning: the case of the Territoire de La Culture et de La Création in Paris Region[J].International journal of cultural policy,2015,21(2): 121-138.

[38] WU C,WILKES R,SILVER D,et al.Current debates in urban theory from a scale perspective: introducing a scenes approach[J].Urban studies,2018,56(8): 1487-1497.

[39] CLARK T N.Can Tocqueville karaoke? global contrasts of citizen participation,the arts and development[M].Bingley,UK: Emerald,2014.

[40] 王宁.城市的舒适物配置与空间正义[J].旅游学刊,2017,32(4): 2-4.