引言

“15 分钟社区生活圈”基于时空间行为的视角,以人的慢行时间为要素衡量城市公共资源的分级配置与绩效评估,反映出城市基础空间单元与人的实际生活的互动关系。这一概念的首次提出是在2014 年上海举办的首届世界城市日论坛上[1],同时受到了源于1960年代的东亚地区“生活圈”与西方“新城市主义”等理念的影响,并与“时间都市主义”(Chrono-Urbanism)理论高度契合[2-3]。它尊重城市始终在流变的过程,旨在探讨对复杂城市社区的多元包容与全时动态响应。在当前超大城市普遍面临社会结构与地域空间向高异质化与高脆弱性转变的背景趋势下,上海的15 分钟社区生活圈规划探索采取综合生态世界观,将社区的时间要素嵌套入空间、社会和治理等多体系中予以系统考量,以期通过优化城市基本单元的体系性来应对各类发展问题。10 年的探索实践极大提升了其城市基层公共资源配置系统的精准性,以及社区生活的丰富度和幸福度[4]。

上海对15 分钟社区生活圈的相关探索直接推动了2021 年《社区生活圈规划技术指南》这一国家行业标准的出台。然而,笔者基于对各地实践的跟踪调研,发现社区生活圈作为复杂运行系统这一特征尚未受到充分重视,社区规划的时间维度在实际操作中也未得到全面嵌入性应用。面对当下社区更多元的利益群体、更精细化的空间利用和更复杂的社会治理等要求,时间都市主义在社区层面的编制逻辑和具体实施方法仍需被不断强化。因而,本研究试图通过梳理上海15 分钟社区生活圈的多年实践,厘清其在空间治理、社会治理和时间治理等多视角下时间规划路径方面的主要策略。在规划的人本价值导向回归下,面对联结、紧凑、融合、绿色、弹性等新的城市发展要求,从既往相对刚性、偏重社区公共要素均衡覆盖和便捷可达的规划方式,转向注重更高质量的韧性应对规划方法,可为时间都市主义在各地社区层面的具体操作应用提供借鉴启示,进而推动城市近距生活圈的内涵式完善。

1 基于时空融合的社区生活圈概念演进和上海实践

15 分钟社区生活圈是时空间行为规划(spatio-temporal and behavioral planning)的一类应用方向,通过对城市时空间资源的高效配置与居民行为的合理引导,更好地解决公共服务资源供需不匹配、社会隔离与社会分层加剧、社会可持续行为引导不足等问题[5-6]。这一概念主要在生活圈与时间都市主义等理念影响下形成,以适宜社区生活个体的慢行时间作为空间范围的衡量要素,拓展这一时空范围内除基本居住与公共服务功能外的多场景应用,以更好地包容不同个体在不同生活时间对城市公共要素的使用诉求。

1.1 概念演进:系统优化近距离日常生活体系时间构成与协同治理

生活圈概念的规划研究起源于日本,后在亚洲地区展开多类探索,1990 年代后逐步被引入国内。最初,日本提出的“地方生活圈”与“定住圈”等概念强调了日常生活必需设施的邻近性和多样性,旨在解决早期快速城市化背景下的居住环境提升与公共资源配置等方面的问题。之后,随着城市化快速推进,居民生活诉求逐步升级,城镇化、交通网络与信息网络技术革新,触发了社区生活方式的变革和需求的提升。在此背景下,生活圈概念进一步转向对社区各类功能的系统性统筹与日常生活体系的整体升级,并逐步呈现出从广域宏观尺度协调城乡功能向在更小尺度优化日常生活圈转变的趋势。

时间都市主义等理念的提出及其在全球的广泛影响,也不断重构着全球城市的空间逻辑,并持续引发生活圈概念在时间维度和城市结构组织方面的相关探索[7-10]。该理念认为全球化经济的发展和新科技的进步对于社会联系、社会思想和社会需求的影响巨大,强化了城市个体对时空限制的自主性,不同的使用者对建筑物和城市空间的使用时间和方式呈现多元特征,而时间的个人化趋势又进一步影响着城市公共资源的配置模式。因此,时间都市主义提出城市规划要从简单静态的强制性管控路径转向更具弹性实施空间、可多方协作参与的、动态适应的规划路径,公共服务与空间供给需更加个性化与复合化,并强调规划师要从专家干预者转向长期在地服务者。

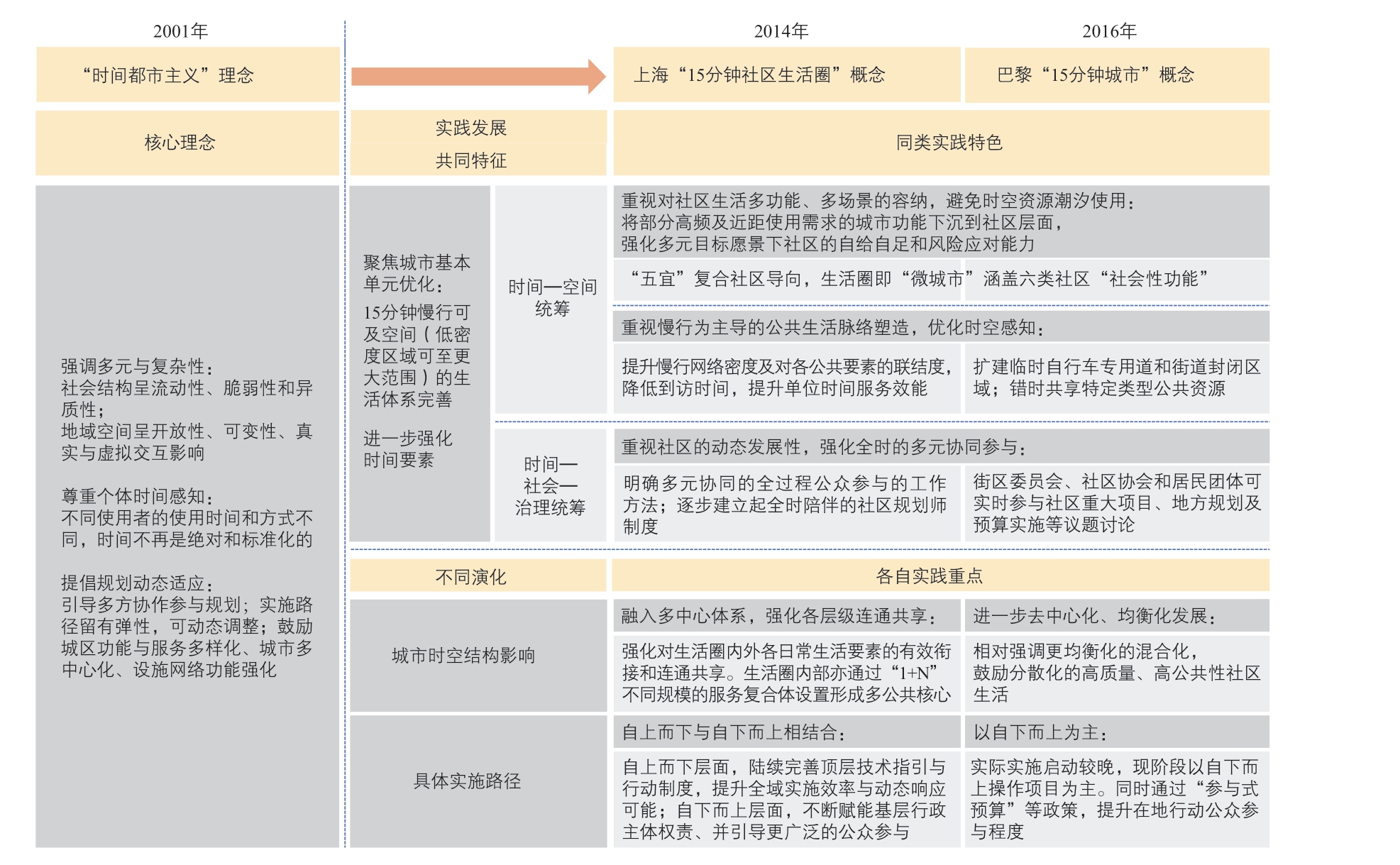

正是在此背景下,上海形成了“15 分钟社区生活圈”的概念,它与2016 年提出“15 分钟城市”(15-minute city)概念的巴黎均是国际上较早开展时间都市主义本土化实践的城市,聚焦对城市基本生活单元的整体优化,统筹社区发展的时间与空间、社会治理等要素[11]。但相较巴黎,上海更早推进了系统性探索,逐步通过“总体规划—规划导则—实施计划—试点项目—社会行动”的一体性实践,系统完善社区规划的各项时间路径:一方面,重视对社区多功能、多场景的容纳,缓解城市整体时空资源潮汐使用引发的各类问题;另一方面,重视以慢行为主导的公共生活脉络的塑造,从而整体优化城市日常通勤与休闲的时间构成和感知体验[12]。同时,上海的探索也不断深化着时间都市主义倡导的过程性规划路径,凸显出广泛社会参与的协同治理特征(图1)。

图1 “时间都市主义”在上海与巴黎的实践发展梳理

1.2 实践重点:双向推进常态化时空综合治理规划

1.2.1 基于时间使用特征的双向实施系统建构

从时空间行为研究的视角出发,社区生活圈的界定与规划主要基于个体社区研究,统筹空间基础与社区社会结构特征,因地制宜予以划示[13-15]。但上海的15 分钟社区生活圈实践考虑到初期全域行动推动效率的阶段需求,因此兼顾城市公共资源的顶层配置和区域统筹,目前主要以自上而下和自下而上双向叠合的行动模式开展[16]。

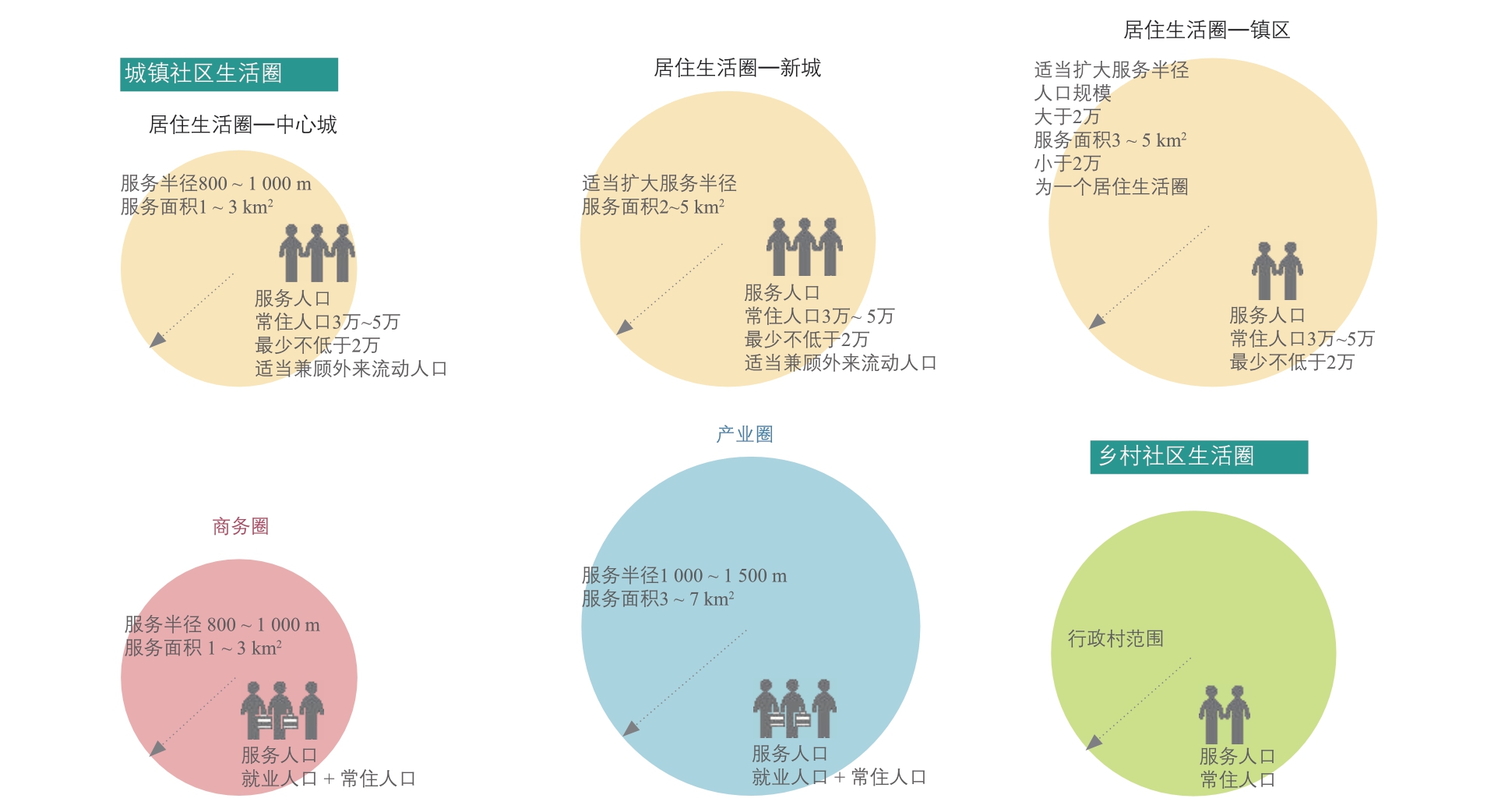

自上而下层面,主要结合街镇行政区划作为社区生活圈的更新范围,在全市范围内实现15 分钟社区生活圈基本单元全覆盖,先确保整体层面的高效推进以及对服务盲区的精准补足和品质提升(图2)。与巴黎15 分钟城市将多样性(diversity)、邻近性(proximity)、密集性(density)、数字化(digitalization)这4 类要素作为基本单元划示的考虑要素相同,目前上海生活圈类型已从传统居住社区扩展到商务、产业乃至高校社区等多类型,空间从中心城拓展到外围新城和乡村地区,服务对象从常住人口扩展到就业人口和流动人口(图2)。邻近性涵盖时间与空间上的邻近度,综合考虑交通条件、出行方式、活动时间特征等确定生活圈范围,如中心城居住生活圈基本满足步行15 分钟可达,规模以1~3 km2 为主;主城区、新城和外围地区居住生活圈综合考虑居民常用交通方式,按照15 分钟慢行可达的尺度适当扩大,规模以3~5 km2 为主。密集性主要指每平方公里的最优人口数,使得服务要素可以在最低成本且无障碍的情况下供社区居民在最适宜的时间内到达使用,如城镇居住生活圈的常住人口密度集中在1 万~3 万人/ km2,呈现由中心城向外逐步递减的态势,中心城部分人口集聚社区超过3 万人/ km2。数字化则指日常生活数字化引发的人与活动、设施与服务互动模式的变化,虽然步行尺度是基本尺度,但新技术将不断改变和优化人们的服务获取方式和出行时间,如在一些人口密度较低的区域,依托线上服务、无人送货等扩大生活圈的服务范围,提高服务效能,从而带来更大的时空自由度。

图2 不同类型社区生活圈规模界定

自下而上层面,鼓励各街镇结合细化展开的规划工作,基于具体日常行为数据优化生活圈研究范围,进一步精准校核实施生活圈单元内的服务盲区和行动提升方向。

1.2.2 全生命周期维度的规划与行动闭环建立

人的行为是动态变化的,针对不合理行为时刻进行自我调整,城市时空间行为规划可以在自调整过程中施加准确的干预,使其更加快速、合理地达到总体最优,因此也是一种全生命周期的动态规划模式[17]。社区规划在识别生活圈空间单元基础上,应体现全过程、持续性的特点,强调长期目标与阶段目标的结合。上海基于这一考量,在实践中逐步构建出“评估—规划—实施和治理”的全生命周期动态管控闭环:一方面以系统思维匹配需求、整合资源,制定与国民经济发展规划时限相匹配的规划蓝图,对社区长远发展拟定目标和路径;另一方面综合考虑需求紧迫度、实施难易度等因素,制定近期行动项目包,切实解决社区“急难愁盼”问题;同时强调运营维护与后评估工作,结合行动蓝图与项目清单滚动周期,实时监测服务要素运营情况和反馈各类问题,梳理社区当前建设动态与需求变化等相关信息,及时调整规划和实施计划[18]。

综上,上海15 分钟社区生活圈概念的演进与实践历程,体现出时间要素深度嵌入社区空间、社会与治理维度的规划特征,重点通过时空结构优化、时空行为匹配和时空动态治理等对策,系统提升社区空间的时间价值,精准维护社区资源的时间秩序,多维回应社区生活的全时诉求。

2 时空结构优化:系统提升社区空间的时间价值

与空间维度结合的时间路径探索是上海15 分钟社区生活圈最为重要的一个实践方向——基于自身超大城市的紧约束空间条件,通过多维度的时空一体化策略,积极优化基础生活单元的时空感知。它在总体层面强调了分布式、单元化的结构,明确功能多元、集约紧凑、TOD 等导向;并建构了更高密度与更舒适体验度的慢行脉络,引导更低碳健康的社区出行,强化社区内外各日常生活要素的有效衔接和连通共享,优化社区资源的时间效能。此外,通过对一站式社区服务综合体的建设引导,在促成社区日常活力的同时丰富了单元时间感知体验。

2.1 统筹区域资源

2.1.1 扩大高等级资源向在地社区的服务辐射

为缓解生活圈倡导近距离生活体系丰富性而带来的空间实施压力,上海加强了对社区内市区级高等级公共资源的统筹利用。针对各类设施与空间:一是结合较以往更细致和常态化的社区评估,结合有条件、可利用的市区级资源的更新建设,复合设置一定比例的社区级服务功能;二是提升高等级公共资源对不同服务层级的功能兼容性,如近年黄浦江两岸核心段45 km 岸线贯通开放,灵活嵌入并差异化配置了各类社区级的运动场与健身步道、儿童活动场地、文化与交往类设施等,在同等服务时间内兼容了沿线腹地480 万市民的高品质近距休闲诉求;三是基于对城市街区的共享性引导,拓展高等级资源在空间与时间维度的公共开放度,如徐汇区在2022 年完成上音汾阳路校区、上海体科所等5 家市属单位共1.7 hm2 内部附属绿地向社区公共绿地的转变,在存量空间极其有限的背景下实现了社区公共空间10 分钟步行可达的服务基本覆盖;四是推动市区级医疗、文化、体育等优质资源向社区的服务下沉,实现高等级资源在不同时间段的分空间服务可能。

2.1.2 促进社区内片区一体化的联动更新

与时间都市主义关注复杂影响因素下对存量空间的弹性更新相同,上海实践始终希望通过时间治理,促进由单地块零星更新转向对邻近街区的一体化时空方案优化,以化解空间瓶颈。例如:考虑到活动时间的相近性,对凌云街道417街坊7 个住宅小区的存量资源进行统筹共享,选取规模较大的若干设施在服务能级提升后向片区开放,并适度集中现状同质化的零星设施,以提升单体时间面向社区所能提供的整体服务品质。此外,在新建小区为主的地区,上海进一步探索在高开发强度下有限空间内对品质提升类设施进行差异配置,根据居民意愿调查建立片区共享使用机制,在服务主体可接受的范围内适度增加到访时间,提升服务丰富度。

2.2 强化通达网络

为重点提升社区生活行为的时空过程性感知,上海通过系统化组织,构建了由生活性街道、林荫路、自行车专用道、步行道等组成的社区高密度慢行网络,为不同时间段、不同年龄群体、不同目的与方式的社区出行提供了更紧凑、高效的通达路径。近几年,上海进一步鼓励结合蓝网绿脉、风貌街巷、人文探访路径等,打造特定类型的社区慢行道,主要实践策略包括在维持传统交通功能外,同时叠加健身休闲、风貌展示、文化交往等丰富的体验功能。而对于部分社区服务功能难以满足既有规范单体规模要求的空间紧约束社区,强化以慢行网络联结起片区多个零散小微设施进而形成区域服务组合体,以相对弱化到访时间增加的不利过程感知。

2.3 促成一站式服务

有限的城市空间资源和多样化的居民需求,容易造成资源配置在空间分布和时间分配上的不均衡,出现部分设施时空利用效率低下的问题。上海在近年实践中不断强化对综合性服务设施集合体的构建,一方面推动了各类服务资源的共建共享,有效减少因服务程序烦琐、排队等待和交通拥堵等造成的时间浪费;另一方面也根据不同人群的生活时间节奏实现了设施空间使用时间的弹性化,以及从日常到应急状态下的各类功能转换。例如:长宁区利用社区地下空间建设了“闲下来合作社”,即在本体地下民防工程战备功能的基础上,又开发了公共日常使用功能,提供各类型分时段共享区域,以满足本地居民、外来访客、青年创客等全口径人群、全时段的使用需求。

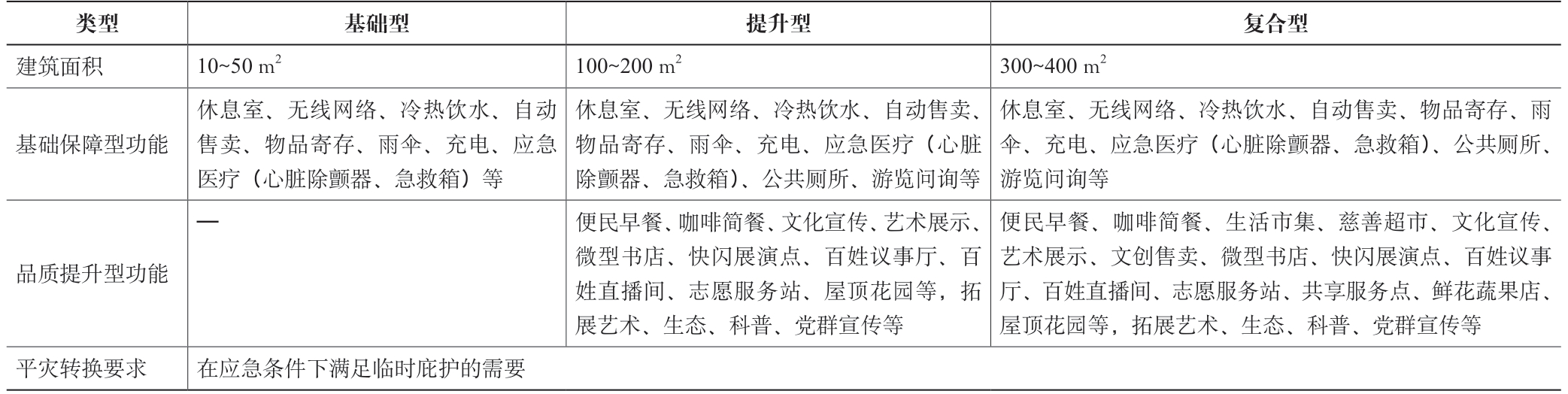

2023 年起,上海进一步在全市范围推广“1+N”设施复合体的建设[16]。其中“1”指功能整合、空间复合的一站式综合服务中心,引导其优先布局在人流密集、公共交通便捷、服务均好性较佳、绿化生态条件较好的地区,并基于各社区人口结构特征,灵活落实了理想型(全龄共享)、基本型(服务老幼人群)、特色型(面向白领和产业人才)等设施形式。“N”指灵活散点布局的小体量的多功能服务设施或场所,在选址和规模引导方面以更弹性的形式将其嵌入各社区(表1)。

表1 不同类型小体量设施复合体的功能配置建议表

3 时空行为匹配:精准维护社区资源的时间秩序

上海在关注社区服务要素与居民日常活动供求关系和可达性的同时,实践重心还扩展至提升社区设施服务时间与居民日常活动节律之间的匹配关系,统筹人、时、空、服务的结构秩序。

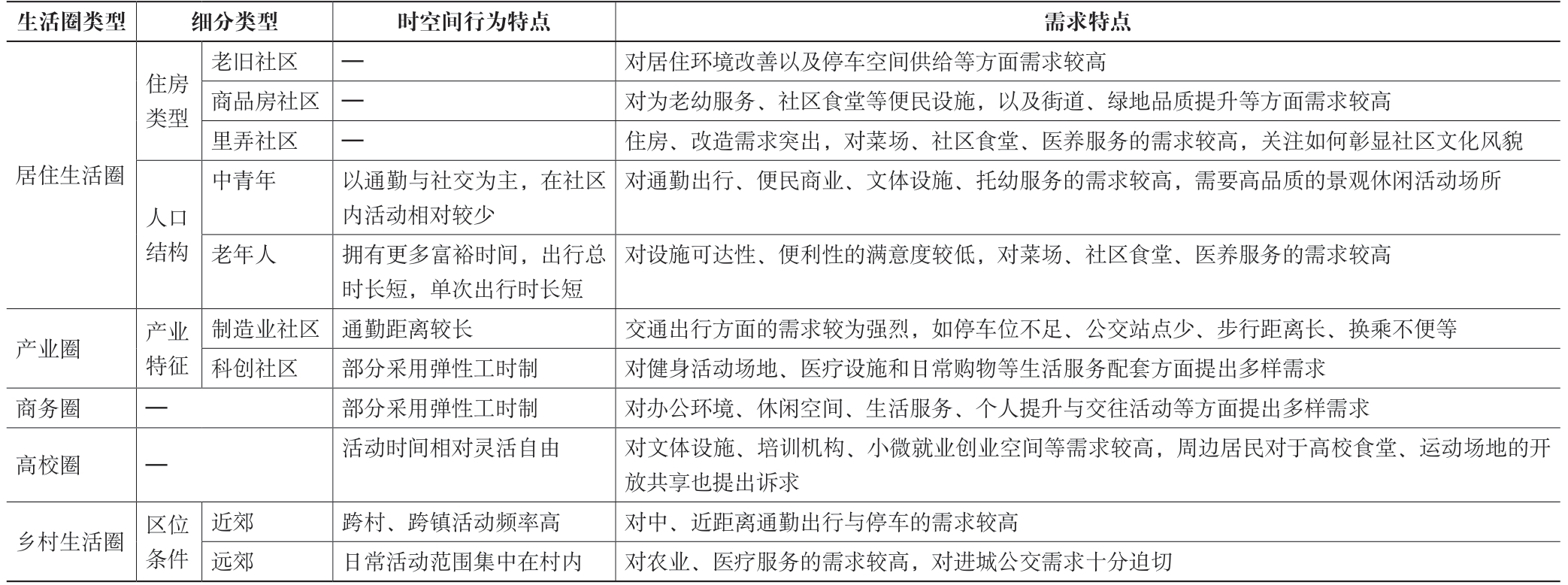

3.1 满足多样需求,实现时间资源的公平配置

目前各地社区已普遍呈现深度老龄化、高流动性、高异质性等趋势,原有社区类型开始分化,产生更多元化的服务需求,居住生活圈、产业圈、商务圈、高校圈、乡村生活圈等不同类型社区存在明显的时空间行为和需求差异(表2)。因而,上海的相关探索正逐步基于实际居民感知、时空限制等信息,对满足不同年龄段、不同职业圈、不同文化背景的人的需求进行细化考量,一方面尽可能避免城市中的弱势群体面临生活时间上的“贫困”,另一方面不断创新人本化、定制化的规划内容,引导施行更具针对性的社区“菜单式策略库”。

表2 不同类型社区生活圈服务需求差异

资料来源:作者根据参考文献[17]中的“问需求计调研行动”成果绘制

3.2 契合行为特征,兼顾时间成本和时间效率

根据居民时空间行为需求实现生活圈服务要素的精准化配置,是时间城市规划的重要内容之一,综合考虑不同类型使用群体对服务要素需求的时空分布情况,提出兼顾使用便利与服务高效的规划方案[19]。便利性方面,尽可能降低使用者获取这一服务所需的时间成本,提高服务获取的便捷程度。高效性方面,则要促使这一服务在单位时间内达到一定的使用频次,提升设施使用的综合效益。

据此,上海的相关探索正不断细化控制社区的时间成本型和时间效率型服务要素。其中,时间成本型主要面向老人、儿童等弱势群体,满足高频率、近距离使用,缩短出行时间,优先布置在5~10 分钟社区生活圈。时间效率型主要面向全体居民,需要一定的规模以集聚活力和人气,提升单位时间内的服务效能,集中布置在15 分钟社区生活圈。通过在高人口密度、高活动频率的地区布局各类服务要素,并依托慢行网络加强居住地块与生活圈中心、服务设施、公共空间、公交站点等之间的有效联系,以满足不同个体在时间和空间方面的综合服务需求[20]。

3.3 整合时间政策,满足不同个体的时间节奏

时间城市规划的核心是扩大个体时间与城市时间的重合窗口,增加个体的时间可用性,提高个体使用城市设施或城市服务的机会。时间政策是通过制定、修改和协调服务时间表或整合空间服务资源等方式,增加居民在时空制约下使用服务设施的机会,满足不同群体的生活时间需求,实现生活时间资源的公平配置[21-22]。

上海的相关探索通过综合考量城市中个体的不同活动、不同设施与服务的时空结构,对各社区的时间需求和时间供给进行优化匹配与调整。一是协调公共时间表,在某类活动的低谷时段将相关设施调配给其他活动使用,通过错时开放既有公共资源的方式更大程度地挖掘服务潜力,如推进学校体育场地夜间开放,鼓励社区内的“限时步行街”等政策。二是建立社区更灵活的预约或定价服务系统,如江浦路共享市民球场通过在线预约、无人管理提升效率、降低成本,并在不同时间段采用不同定价,调节弹性需求人群的错峰使用。三是延长服务时间以满足不同人群需求,如浦东新区考虑居民实际活动时间集中在下班后,通过出台《延时服务试点指导方法》,探索社区公共文化场馆“9107”(即每天早9 点—晚10 点,一周7 天,节假日无休)的延时服务模式,让原本“朝九晚五”的社区中青年人群也能成为文化的受惠群体。四是增加非典型时段或提供个性化服务,如结合白领驿站提供午间生活服务、就业地托儿服务等,提高了社区内工作群体的在地归属感。

4 时空动态治理:多维回应社区生活的全时诉求

回应社区生活圈的社会结构和空间形态在时间上的持续演化,正视社区的开放性、成长性属性,推进全生命周期的实时动态规划与治理,是上海相关实践的重要特征之一。基于社区的时间多维化价值,聚焦社区的变迁性、时间性,提升时空包容度、可适应性。一方面,在规划编制过程中充分尊重社区不同历史发展阶段的人文记忆和场所精神;另一方面,在规划实施后仍能实时响应高流动性、高异质化社会背景下多元社区个体的差异化诉求;此外,培育更广泛与深度的社区参与,面对不确定风险提升社区自身的复原力。

4.1 尊重在地的时间共识与个体感知

不同的生活群体在社区生活中延续“个体时间”的印记,演化出社区空间的历史形态,借助社区建筑与空间环境的形式符号语言形成社区特色,这些有形与无形的人文印记是社区场所精神形成的重要载体[23]。上海的15 分钟社区生活圈实践始终强调这一时间要素,积极引导社区的文化共识,甄别主要地方性人文要素介入更新行动项目的设计,并充分贴合社区日常生活需求,兼顾社区风貌和烟火气。例如:康平路152 弄的社区更新重现了上海的水泥墙体拉毛工艺,并根据历史建筑风格设计院墙和路灯,增强街区内居民对弄堂空间的情感共鸣。这类规划探索满足了不同价值导向下社区的个性化体验与表达需求,促进社会融合与代际互动,以在地性营造促成缤纷交错、不断沉淀又新生的社区场景和记忆。

4.2 提升空间的时间转换与动态适应

在后疫情时代,城市风险化的趋势也在日渐显现,不断松动的社会结构让社区面对外界冲击或扰动时呈现出高脆弱性[24]。近年上海的相关实践正在不断思考社区生活圈的韧性建设,以应对不可预见的未来,引导和健全生活圈规划“监测—评估—维护”的长效机制,并启动相关数字应用场景的智慧技术开发,为社区空间资源在不同阶段进行功能上的转换调整提供实施可能,精准匹配社区在不同时期的时空需求。同时,为社区应急物资储备、物资配送通道等提供冗余空间储备,增强应对各类灾害和突发事件时实现紧急转换与及时复原的能力。

4.3 长效赋能的在地参与与韧性共治

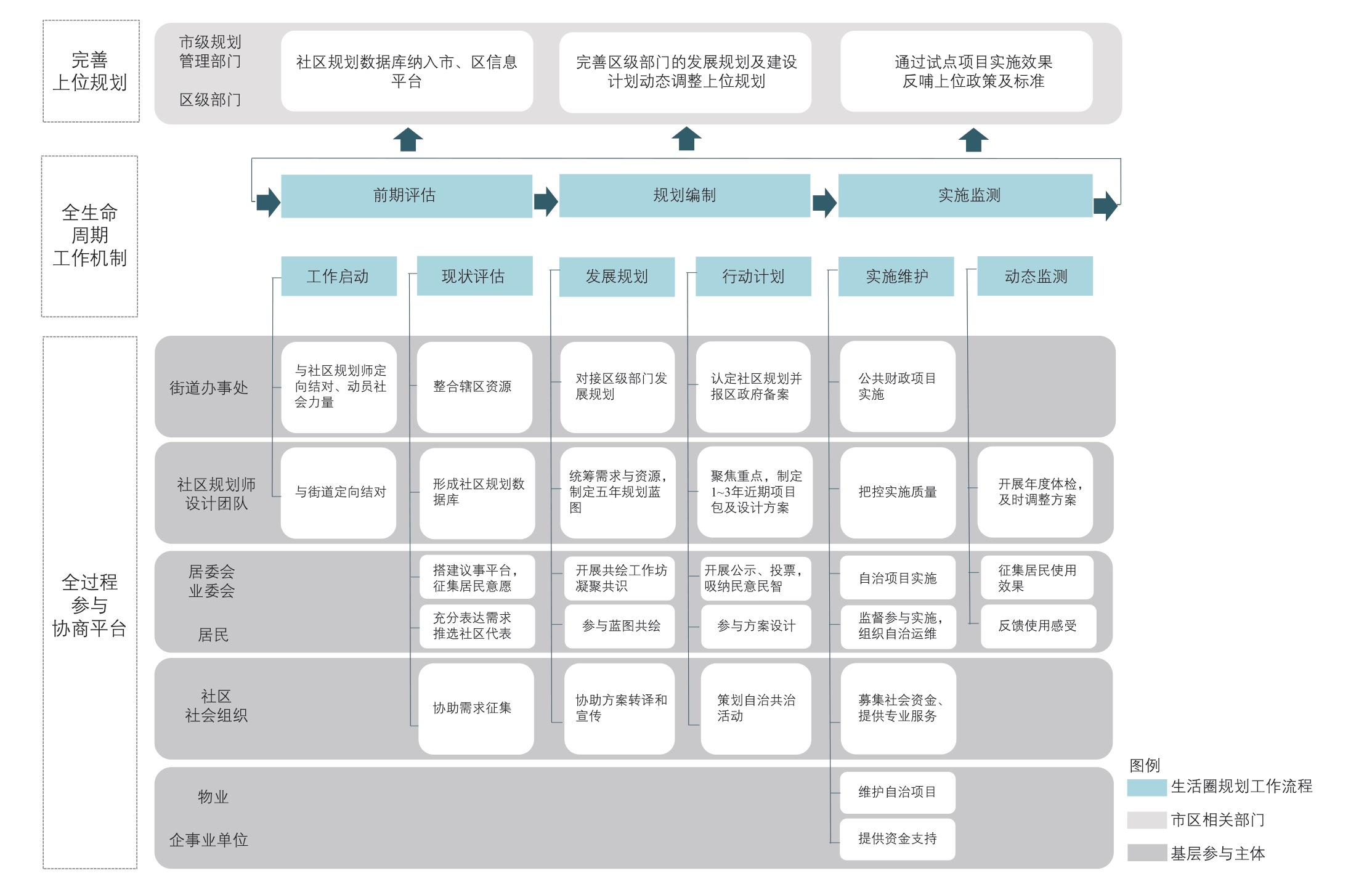

滕尼斯社区理论①滕尼斯将社区界定为基于情感、习惯、地缘、血缘等因素由“本质意志”形成的团体,为传统的共同体之意,个人与其周围的人员、生活环境的关系“生而定之”。这样的社区成员同质性强,生产与生活方式高度相似,依附于自然禀赋之上,类属于初级群体[25]。中探讨的传统社区共同体是以社会的低流动性为背景的,而上海基于自身城市发展特征实践的15分钟社区生活圈探索的是面对动态变化的社区属性,如何实现社区规划策略的阶段匹配度和长远适应性。为此,上海不断健全“上下联动、左右贯通”的协同工作机制,2023 年正式建立全市15 分钟社区生活圈行动联席会议制度和区级统筹协调机制,并不断加强专业力量向社区的输入,通过社区规划师和专家讲师团等持续在地赋能,推广参与式社区规划,培育社区全过程公众参与的热情与能力,实现政府与社会的有效供需链接(图3)。部分街道为落实更多元主体参与的共治环境,进一步搭建起由规划、设计、施工、运营、策划等团队以及各相关利益主体构成的更具韧性的“社区更新行动集群”,以此实现单元规划等上位规划在社区层面的动态适应性实施、年度行动项目的准确立项和高质量推进。

图3 作为基层治理重要平台的15 分钟社区生活圈规划工作框架建议

5 结论与展望

上海正逐步将15 分钟社区生活圈作为展开时空统筹、多元协同的城市系统治理中的关键载体。通过10 年多层面、多类型的不懈实践,整体优化了上海城市发展的时空结构,有效提升了公共资源的时间效能和日常生活的时空感知。与此同时,以各类时间政策的创新来调配与适应社区不同群体的日常生活节奏,维护了社会公平并精细回应了趋向多元的社区个体需求。此外,随着实践的不断深入,规划师的角色也在不断转化——向全时间维度的社会治理延展——显著提升了社区在地的主动参与意识和协同规划能力,初步搭建起基层共建共治的平台。

然而,伴随着社会流动性和信息化的不断深入、社区生活方式和时空间行为的不断转变,时间多维化价值与作用有待被进一步发掘,时间城市规划还需不断拓展与重塑时间要素在社区社会、空间与治理维度中的价值内涵和实效应用。

时空结构优化方面,社区可被视作由多种惯常行为和时间节奏组成的时空间集合,而在当前超大、特大城市普遍存在的时空制约情境下,生活圈建成环境的提升将影响居民社区活动的时间结构,如道路联通度、土地利用混合度和设施密度等。生活圈规划需要自下而上开展多方式的时空间行为调查和校核工作,通过空间营造实现行为特征与物质空间的时空匹配,并逐步完善相关机制政策,打破行政壁垒限制,以促成不同社区生活圈之间资源的时空统筹和共享。

时空间行为匹配方面,随着生活圈营造关注点从传统居住社区向商务、产业、高校等特定类型拓展,社区生活呈现出更加显著的时空分异、活动类型分异和群体分异,需要运用大数据、云计算和人工智能等技术进一步关注社区中具体的“人”的个体行为规律、制约和决策等。将有限的时空资源和多样的居民需求进行匹配,实现资源配置在空间分布和时间分配上的均衡,尤其应对目前关注度较为薄弱的新市民①新市民群体包括普通外来务工人员、高学历人才、求学者、随迁人员等,以青年人居多。、关键岗位人群②关键岗位人员核心是为市民提供基本生存保障的人员,具体包括从事医疗卫生、市政公共事业、农副产品供应、安全救援保障工作的一线人员,以及部分政府、基层组织等公共管理部门的相关工作人员。等进一步加强社区生活支撑,解决时空冲突、时间浪费和时间贫困等问题。

时空间动态治理方面,一是面对时刻变化中的社区需求本体、日益复杂的外部风险扰动以及通讯及交通领域智慧技术发展带来的时空压缩趋势,需要不断适应线上线下、虚实相生的社区生活;二是要关注社区生活时间的社会意义。与生活圈结合的时空间行为规划是一种公众深度参与的规划形式,其目标是确保个体获得自由选择的机会并且增加在社区活动的时间,这将有助于提升个体对社区的主观评价、归属感和满意度,同时不同主体的时间路径汇合也将促进社区融合与社会资本的构建,激发社区更蓬勃的在地共治和内生活力。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 熊健.打造人民城市的理想社区15 分钟社区生活圈理论的源起、演进与展望[J].时代建筑,2022(2): 6-13.

[2] ASCHER F.Les nouveaux principes de l’urbanisme.La fin des villes n’est pas à l’ordre du jour[M].La Tour-d’Aigues: Editions de l’Aube,2001.

[3] GWIAZDZINSKI L.Quel temps est-il? eloge du chrono-urbanisme[J].Vues sur la ville,2013(30): 2-3.

[4] 吴秋晴.面向实施的系统治理行动:上海15 分钟社区生活圈实践探索[J].北京规划建设,2023(4): 30-38.

[5] 柴彦威,李彦熙,李春江.时空间行为规划:核心问题与规划手段[J].城市规划,2022,46(12): 7-15.

[6] 王德,胡杨.城市时空行为规划:概念、框架与展望[J].城市规划学刊,2022(1): 44-50.

[7] KISSFAZEKAS K.Circle of paradigms? or ‘15-minute’ neighbourhoods from the 1950s[J].Cities,2022,123: 103587.

[8] ERIK ELLDÉR.Built environment and the evolution of the “15-minute city”:a 25-year longitudinal study of 200 Swedish cities[J].Cities,2024,149: 104942.

[9] MORENO C,ALLAM Z,CHABAUD D,et al.Introducing the “15-Minute City”: sustainability,resilience and place identity in future post-pandemic cities[J].Smart cities,2021,4(1): 93-111.

[10] PERRY C.“The neighborhood unit”: from The Regional Plan of New York and its environs (1929)[M]// The city reader.London,New York:Routledge,2020: 557-569.

[11] 杨辰,唐敏.“15 分钟城市”:后疫情时代法国城市更新的探索与启示[J].北京规划建设,2023(1): 38-43.

[12] 奚东帆,吴秋晴,张敏清,等.面向2040 年的上海社区生活圈规划与建设路径探索[J].上海城市规划,2017(4):65-69.

[13] KHAVARIAN-GARMSIR A R,SHARIFI A,SADEGHI A.The 15-minute city: urban planning and design efforts toward creating sustainable neighborhoods[J].Cities,2023,132: 104101.

[14] 张文佳,柴彦威.城市时空行为规划研究[M].南京: 东南大学出版社,2022.

[15] 孙道胜,柴彦威.城市社区生活圈规划研究[M].南京: 东南大学出版社,2020.

[16] 上海市规划和自然资源局.2023 年上海市“15 分钟社区生活圈”行动方案[Z].2023.

[17] 赵宝静,奚文沁,吴秋晴,等.塑造韧性社区共同体:生活圈的规划思考与策略[J].上海城市规划,2020(2): 14-19.

[18] 吴秋晴,赵宝静.系统治理与精准更新视角下的社区规划探索——以周家桥街道美好生活圈行动规划为例[J].上海城市规划,2022(2): 16-23.

[19] SONG L,KONG X CHENG P.Supply-demand matching assessment of the public service facilities in 15-minute community life circle based on residents’ behaviors[J].Cities,2024,144: 104637.

[20] 赵宝静,奚文沁,王睿.上海:社规划师在万里街道的探索实践[J].北京规划建设,2021(增刊1): 38-43.

[21] 塔娜,柴彦威.理解社区生活时间:基于时空间行为的视角[J].人文地理,2023,38(3): 29-36.

[22] 胡杨,陈子浩,王德,等.城市时间政策的西欧经验与启示:实践评述、发展脉络与行动框架[J/OL].国际城市规划,2019[2024-04-23].DOI:10.19830/j.upi.2022.449.

[23] 黄怡.社区与社区规划的时间维度[J].上海城市规划,2015(4): 20-25.

[24] 李春江,杨振宇,柴彦威.新冠肺炎疫情背景下居民时间利用变化及其差异——以北京市双井街道为例[J].城市发展研究,2021,28(3): 43-49.

[25] 吴晓,林覃雯.走出“滕尼斯迷思”:百年来西方社区概念的建构与理论证成[J].复旦学报(社会科学版),2022,64(1): 134-147.