引言

随着国内外城市空间与功能的持续扩张、交通设施与服务等移动性资源的多样化、信息通信技术在日常生活中的深度嵌入,城市居民的流动性不断增加[1-3],日常生活活动与空间区位的解耦加速[4],生活时间节奏日趋复杂和分化[5],极端通勤、设施供给不足、城市活力丧失等城市资源配置失效的问题给传统的城市规划带来严峻挑战[6]。这些变化凸显了合理配置城市资源、精细应对居民生活需求的重要性。在此背景下,“时间城市规划”等新的规划实践方式应运而生,试图以鲜明的时间要素(如15 分钟步行时间)回应居民生活需求、落实精细化的空间规划措施。法国自1990 年代就开始了以特定时间长度作为尺度进行空间规划的实践,以步行可达范围为空间单元打造适宜日常生活的城市社区[7-8]。在我国,作为国土空间规划在微观社区层面的落脚点,社区生活圈规划得到学界和规划业界的关注。学者基于居民行为数据划分弹性的区带,根据不同活动的时空需求有针对性地配置城市设施,涌现出一批具有创新性和借鉴价值的研究[6,9-11]。这些新的实践改变了过去从设施空间供给视角出发的规划方式,重视居民日常活动的实际需求及其在时空间上的表征,通过更为精细化的空间规划手段予以响应。

然而,时间城市规划的现有实践大多仍着眼于土地利用的调整,以空间规模的测算为出发点,以设施的空间布局为实现形式。这些实践并未完全从使用时间的角度测算设施的需求规模、从城市时间资源的角度评估供给能力,未考虑设施的时间布局上是否吻合居民的生活时间节奏。因此,现有的规划仍未能实现时空资源的最优配置,造成时间供给与需求的失配(如部分地区公共服务闲置、而部分人群的活动需求未得到满足)或不同地区时间节奏失衡(如城市中心高峰时段活动需求过分集中、郊区新就业中心在休息时段缺少活力)等问题。如何改进现有的城市规划囿于空间布局的局限性,已成为当代城市规划亟待解决的问题[5]。

本文本文提出以“城市生活时间”为抓手,探索直面城市时间系统的新规划模式。城市生活时间以居民工作通勤、购物休闲、就医上学等日常活动为核心,在城市时间系统的各类时间中与城市居民的生活质量密切相关,长期以来一直是西方发达国家衡量居民生活品质和经济社会发展质量的重要指标[12],因此可作为改进城市规划模式的切入点。20 世纪后期,以生活设施的时间调整为主要内容的城市时间政策在意大利等欧洲国家兴起,为通过公共政策和规划等手段系统改善城市居民的生活时间积累了一定经验。但目前,国内外尚未建立成体系的城市生活时间规划,有关城市生活时间规划的讨论也还停留在概念阶段,其具体目标、内容、方法与实施手段、保障措施等都有待建立。

本文本文倡导的“城市生活时间规划”可视为时间城市规划的一种新形式。二者均以鲜明的时间色彩回应了针对居民生活需求而落实的精细化的规划措施,但区别在于:时间城市规划的现有实践大多仍以设施的空间布局为实现形式,而城市生活时间规划是直面城市时间系统的新规划模式。可以认为,虽然传统的城市规划理论中也有时间的要素,如城市意象等规划设计理论中对空间的秩序性与功能流线的考虑,以及行动规划等规划实施理论中对于规划目标的阶段性、规划编制与修订的动态性等方面的考虑,但现有城市规划理论中的“时间”并非规划的核心对象,而城市生活时间规划将时间视为城市结构的一部分进行直接干预和调整,是真正意义的时间规划。

本文本文在回顾城市生活时间规划的相关理论与实践的基础上,详细论述城市生活时间规划的概念、目标、内容与方法,旨在初步探索城市生活时间规划体系的构建思路,推动我国城市规划对城市生活时间及其规划的关注,为新时期精细配置城市资源、打造城市优质生活圈体系、促进城市高质量发展提供新思路。

1 城市生活时间规划的理论与实践基础

在城市的时间系统中,城市生活时间与与居民的生活质量密切相关,长期以来一直是西方发达国家衡量居民生活品质的重要指标[12]。因此,对城市生活时间的研究一直有鲜明的规划和政策指向。

1.1 实践导向的城市生活时间研究

早在工业革命初期,学者就利用生活时间分配的资料,研究劳动者工作时间与闲暇时间的变化,揭示工人阶级生活时间被剥夺的状况,作为推动社会变革的理论依据[13-14]。自20 世纪中期以来,美国、英国、日本等国家的政府、媒体以及科研机构开展了多次规模不等的生活时间利用调查,特别关注劳动力市场变化、双职工家庭中的工作—生活平衡等问题,为相关政策提供依据[15]。

1970 年代以后,时间地理学等以城市生活时间为核心的学科或理论体系逐步形成,其对城市生活时间的研究同样具有明显的实践导向。时间地理学强调了时间的资源属性[16]以及在有限的时间资源约束下活动企划的竞争和冲突[16-18]。城市社会学者通过对日常生活的节奏分析,提供了通过调节地方时间系统解决社会不平等问题的规划思路[19-24]。移动性地理学着眼于人口空间分布的动态性特征及周期性规律,透视城市居民日常生活与不同尺度的行政地域单元的空间错位及其对城市治理与公共政策制定的挑战[25]。此外,在基于活动的交通规划理论的推动下,城市生活时间研究的成果也被大量应用于城市与交通规划领域[26-27],将个人生活时间分配及其制约因素视为土地利用变化的推力和指导城市空间规划的理论基础[27]。近年来,随着时间城市规划的理念与实践的不断推广,城市生活时间的研究也被应用于“15分钟城市”[7-8]、社区生活圈规划[9-11]等空间规划中。

1.2 城市生活时间的公共政策

目前,城市生活时间的研究在城市公共政策和规划中的应用,大多为利用研究成果间接地指导用地和设施的空间布局。相对而言,直接面向城市生活时间的政策与规划相对较少,典型案例是意大利的城市时间政策应用。

1970 年代,意大利等国家进入劳动力市场的女性数量持续增长,有关平衡工作时间与家庭生活时间、统筹调整城市服务设施运营时间的政策诉求随之不断增加。1980年代初期,城市时间政策(urban time policy)的概念应运而生,部分城市开始编制相关的政策,对城市中的商业、学校、政府部门等服务设施或机构的运营时间进行调控,将个人时间的增加作为评估实施成效的核心指标,以增加城市居民(特别是女性居民)使用设施的机会[28-32],并以国家立法的方式对规划的有效性予以保障[29]。意大利的城市时间政策也在1990 年代后期推广至法国、西班牙、德国、荷兰、比利时等其他欧洲国家[29]。欧洲委员会地方和区域当局大会于2010 年通过了第313 号决议,将意大利等地的城市时间政策向全欧洲推广,呼吁各地将时间政策作为保障居民时间平等、提升总体生活质量、实现更大社会凝聚力的重要策略[7]。欧盟委员会发布的《2020 年欧洲战略》、经济合作与发展组织发布的《美好生活指数》也将城市时间政策予以推广,呼吁各国以城市时间政策为抓手,平衡居民的工作和生活,提升城市发展的质量[7]。

1.3 综合性的城市生活时间规划

总体上,意大利等国家的城市时间政策聚焦城市设施的运营时间调控,为城市生活时间规划的编制与实施积累了良好的经验。然而,城市生活时间规划的内容不应局限于城市设施运营时间的调控。城市中个人活动、家庭活动、组织活动、企业活动之间一直在相互作用,共同构成城市的活动系统[25];城市中每一项活动时间的变化,都将在一定程度上影响系统中其他组成部分的时空间特征[24]。例如:针对单一设施的运营时间调整,将会引起设施的使用者与经营者的个人生活活动企划改变以及设施周边交通组织变化等的连带反应。因此,除了针对特定设施运营时间的调控,还应当有统筹城市总体时间资源以及调整城市时空间结构的全局性、战略性、结构性的规划,后者为前者提供上位指导和基本依据,前者作为后者实施落地的主要抓手。

此外,面向城市设施的规划仍带有传统空间规划的色彩,而城市生活时间规划的最终目的是居民生活时间利用的优化。因此还应当有直面个体日常生活活动的新型规划措施,利用移动互联网平台等技术手段,进行个体生活时间利用的引导与干预,调动居民个体参与到城市时间资源的优化配置中,自下而上地优化调整城市时空间结构。面对当前城市发展的新趋势,迫切需要整合总体时间规划、设施时间规划、个体时间规划,建立城市生活时间规划综合体系。

2 城市生活时间规划的概念与目标

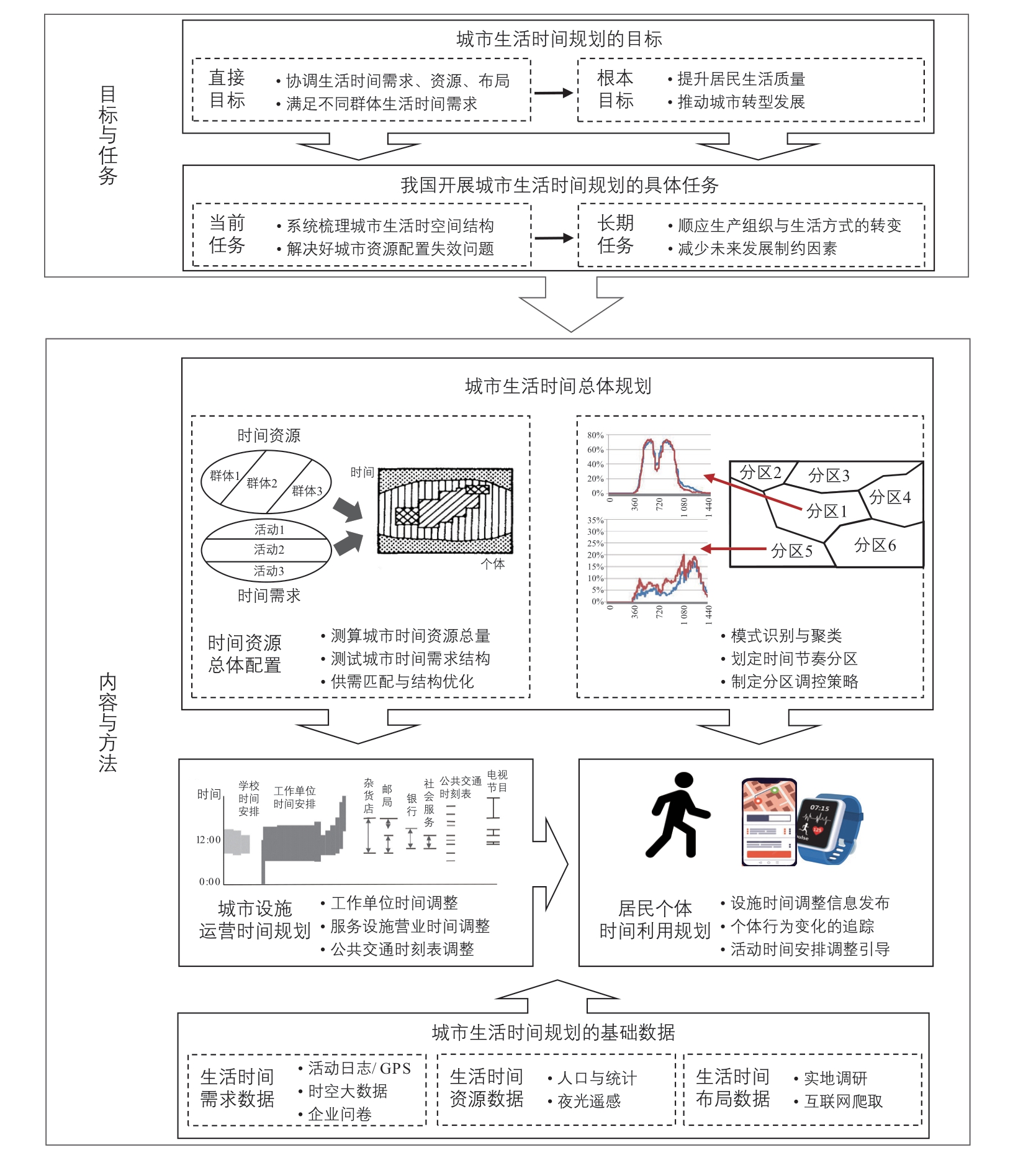

本文本文借鉴国外城市时间政策的经验,结合我国城市发展实际情况,明确了城市生活时间规划的相关概念、目标与任务(图1)。

图1 城市生活时间规划的目标、内容与方法

资料来源:作者绘制

2.1 城市生活时间规划的概念

城市生活时间是指城市居民进行工作通勤、购物休闲、就医上学等日常生活活动所利用的时间,这些时间均与城市居民的生活质量密切相关。城市生活时间规划是直面城市生活时间的规划,配合社区生活圈规划等其他时间城市规划措施,合理配置城市时间资源,调控城市各组团的时间节奏,调整城市设施运营时间和个人生活时间利用。

参考哈格斯特朗及其创立的隆德学派于1970 年代提出的城市生活时间分配模型[17],本文对城市生活时间规划中的核心概念作如下说明。

(1)城市生活时间资源(城市生活时间供给):根据时间地理学的观点,时间具有资源属性[16-17]。一个社会中,所有个体可利用于日常生活活动的时间构成了总体的生活时间资源,这一资源承载了全社会各类生产、生活活动,是这些活动得以发生的物质基础和必要条件,决定了活动规模的上限,也决定了社会的总体发展目标是否能实现。城市生活时间资源即城市生活时间规划中的供给方。

(2)城市生活时间需求:指各类企业和公共机构以及广大家庭中需要开展的活动。全社会中所有生产、消费等活动都可以换算成时间需求,各类活动能否有效开展,取决于是否有足够的时间资源支撑其需求。

(3)城市生活时间布局:指城市中各个工作单位、服务设施(如学校、商业设施、公共交通等)和个人(家庭)的时间安排。

基于上述概念,可将城市生活时间规划理解为:按照城市的生活时间需求,将城市的生活时间资源或供给按照一定的时间布局方式进行配置。全社会可利用的时间是城市生活时间规划的资源基础;满足社会生产、生活活动的时间需求是城市生活时间规划的主要目的;各类机构、设施和个人的时间安排是城市生活时间规划的抓手。

2.2 城市生活时间规划的目标与任务

城市生活时间规划的直接目标是协调不同个体的生活时间需求与城市生活时间资源、布局之间的关系,即将有限的生活时间资源进行公平、合理的配置,在实现城市发展目标的同时尽可能满足不同群体的生活需求。根据城市生活时间的理论和研究,城市的时间性(城市的生活时间资源的配置与布局)通常深受社会主流群体支配,弱势群体的个人生活时间需求在其中往往被边缘化[24]。因此,城市生活时间规划公共政策应关注并协调城市时间与弱势群体的个人生活时间的关系,避免社会不平等的加剧。城市生活时间规划的根本目标是提升居民生活质量,切实提升居民生活质量与幸福感,最终提升城市品质、推动转型发展。

当前,我国实施城市生活时间规划的首要任务是系统调查梳理城市生活的时空间结构,并配合15 分钟社区生活圈规划等时间城市规划的实践,通过高精度的时空间行为数据及其研究来弥补传统城市规划对多样化、动态化的个体需求的忽视,解决好职住错位与长距离通勤、可达性下降、环境污染等城市资源配置失效问题,切实推进精细化的空间规划与社会治理。而城市生活时间规划的长期任务是面向高质量发展与新质生产力背景下的经济结构转型、人口结构转变背景下的社会结构转型、乡村振兴背景下的城乡关系转型、新型交通与通信技术设施支撑下的城市—区域空间结构转型,将城市生活时间规划作为顺应生产组织与生活方式的转变、消除未来发展制约因素的重要政策工具。

3 城市生活时间规划的内容与方法

在明确城市生活时间规划的概念、目标与任务的基础上,本文进一步阐述了城市生活时间规划的具体内容与方法(图1)。

3.1 城市生活时间规划的基础数据采集

城市生活时间规划的基础数据包括生活时间需求、生活时间供给(资源)、生活时间布局三方面的数据。其中,生活时间需求即家庭、企业或公共机构中需要开展的活动,可通过居民活动日志或GPS 调查、手机信令数据等时空大数据、企业问卷调查和访谈等方式获取[32]。生活时间供给(资源)即城市中所有的个体每天拥有的时间总和,通过对城市人口现状及未来增长的分析来测算。生活时间布局即工作单位的时间安排以及各类服务设施、交通设施的运营时间,可通过实地调查等方式获取。近年来,学者利用从互联网抓取的含营业时间的地理兴趣点(POI:Point of Interest)数据、实时公交数据等新的数据源,获取了更精确的设施运营时间信息,并应用于时空可达性等研究中。例如:陈梓烽和叶嘉安(Chen &Yea)应用了从大众点评网抓取的商业设施营业时间信息测度设施的时空可达性[33];李和米勒(Lee &Miller)应用了从谷歌公交软件获取的实时公交大数据,将居民在不同时刻、不同的公交站点等候公交的时间以及在公交车辆上的实际出行时间作为时空可达性测度的参数[34]。这些新数据源能够便捷地为城市生活时间规划提供较为精确的生活时间布局数据,有利于城市生活时间规划的实施与推广。

生活时间需求、生活时间供给、生活时间布局等数据可用于刻画城市生活时间供需现状以及识别问题突出的区域或设施类型,为城市总体生活时间规划、城市设施运营时间规划以及居民个体时间利用规划提供基础。

3.2 城市总体生活时间规划

城市总体生活时间规划是指统筹城市总体时间资源以及调整城市时空间结构的全局性、战略性、结构性的规划,为城市设施运营时间规划、居民个体时间利用规划提供上位依据。城市总体生活时间规划具体内容包括城市时间资源的总体配置、城市时间节奏的分区调控。

3.2.1 城市时间资源的总体配置

城市时间资源的总体配置是指通过对生活时间进行合理的调控优化城市时间资源的配置,保证有足够的时间资源支撑社会发展的目标。参考哈格斯特朗及其创立的隆德学派进一步提出的城市生活时间分配的理论模型[17],本文系统提出城市生活时间规划中城市时间资源配置的具体方法。首先根据城市人口特征,测算城市的生活时间资源数量及其分布;然后根据城市中各类企业和公共机构以及广大家庭中需要开展的活动,测算城市中各类活动(如生产活动、生活活动等)的时间需求;最后按照城市中各个工作单位、学校、服务设施、公共交通设施等的时间安排,将城市生活时间需求与资源进行匹配。在这种规划模式下,城市规划者可通过各部门时间资源配置的结构优化,即围绕城市的经济、社会、生态环境发展目标,合理增加战略性新兴产业等生产活动的时间资源配置,优化调整居民生活活动的时间资源配置,减少高污染、高耗能、高排放活动的时间预算,实现时间资源结构的综合优化。

需要注意的是,除城市内部的时间资源配置外,城市生活时间规划还需要应对近年来超大特大城市跨城通勤人口不断增加的趋势[35],重视都市圈内不同城市间的时间资源的协同配置,以促进公共服务等资源的跨行政区公平配置。

3.2.2 城市时间节奏的分区调控

城市时间节奏的分区调控是指协调各方的时间节奏或时间安排,以保障日常生活活动的效率。在城市生活时间规划中,不仅需要考虑生活时间在数量上的供需平衡,还需强调不同个体的生活时间节奏的协调[36],以避免人群在特定的时空间过于集中而造成拥挤、拥堵等问题,影响个体日常活动与出行的效率。

对城市时间节奏的调整措施常见于以分散出行时间、缓解交通拥堵为目标的交通需求管理中[37]。例如:美国檀香山于1998 年要求约一半的政府职工和8.4%的企业职工将上班时间从上午7:45 调整至8:30,将下班时间从下午4:30 调整至5:15,调整后的高峰平均出行时间减少了 8%,对于缓解交通有积极成效[38]。参考国内外交通需求管理中调控城市时间节奏的经验,本文进一步提出城市生活时间节奏分区的规划思路。具体来说,利用序列比对、聚类分析等统计分析方法或深度学习等人工智能方法,识别城市中时间节奏模式相近的空间单元,划定若干个具备典型时间节奏模式的地域分区,分析各分区的区位分布(如位于城市老城区、城市新中央商务区、近郊大型居住社区、郊区就业中心等)以及时间节奏典型特征(如高峰时段活动高度集中、休息时段高度破碎化等),从城市时空间结构的角度诊断问题,最终面向不同的分区提出针对性的调控措施,以调控时间布局的方式对时间节奏“削峰填谷”,以期促进城市各类活动时空分布的均衡性,进一步推动城市时间资源的优化配置。

3.3 城市设施运营时间规划

城市总体生活时间规划需要以城市设施运营时间调整为抓手。时间资源能否有效分配给特定的活动,还有赖于城市中是否能够提供相应的活动机会。例如:设施的营业与否将决定个人时间资源能否分配给设施中的活动[39]。已有的研究表明,城市中的弱势群体(如长距离通勤的低收入居民、双职工家庭中的女性)往往需要花费更多的时间承担维持生计与维护生活的强制性活动(如工作、接送子女、家务活动等)以及完成通勤等空间移动,因此没有足够时间与其他群体平等地享用城市的公共服务等资源,从而面临时空间机会被剥夺的困境[33,40]。因此,城市生活时间规划的另一项重要内容是针对工作时间、服务设施运营时间、公共交通运营安排等特定类型的生活时间进行调整,增加个体有效利用时间资源充分使用城市设施的机会,满足不同家庭与个体的日常生活需要。具体规划内容包括以下三方面。

(1)对工作时间的调整,即通过调整上下班时间或提高工作时间的灵活性,减少工作时间对个人日常活动的制约,增加休闲等非工作活动的参与。自1980 年代以来,随着互联网技术的兴起与后福特制生产模式的推广,西方国家越来越多的企业(特别是高新技术企业)实行更灵活的工作时间安排,如英国约12.6%的全职就业者可以弹性地选择上班时间(2019 年数据)①数据来源:https://www.statista.com/topics/6419/flexible-working-in-the-uk/。。这些政策实践表明,通过工作时间的规划增加工作时间的灵活性,能有效促进城市居民(特别是双职工家庭中的女性)的工作时间和生活时间的协调。

(2)对城市服务设施的时间规划是对商业、教育、医疗、政府服务等各类公共服务及设施的运营时间进行调整,以增加城市居民在时空制约下使用服务设施的机会,推进服务设施的公平配置的可能性。这一规划措施的必要性,已在大量有关设施时空可达性的研究中得到验证:即使居住地附近有服务设施(即空间上邻近),但如果服务设施的运营时间位于个体时空棱柱以外,那么个体对该设施不具有时空可达性,因此城市服务设施的配置需要同时考虑空间布局和运营时间安排[33,39-42]。意大利等国家自1980 年代开始实施的城市时间政策,即以城市服务设施时间的调整为主要内容,如博尔扎诺自2005 年起实施的《综合性城市时间规划》(Bolzano Integrated Time Plan),通过调控商业、儿童保育设施、医疗设施、市政服务设施等的运营时间,以及推进学校体育场地的弹性对外开放,实现时间资源的公平分配[36]。这些规划实践被认为能有效增进城市居民(特别是女性居民)使用设施的机会,平衡工作活动与家庭照料、休闲等非工作活动的时间分配[28-31]。

(3)对城市各类公共交通服务的时刻表、发车频次、运营时段划分的调整,以提高时刻表的兑现率、减少候车时间和出行时间、增加换乘协调性,提升弱势群体的空间移动能力。城市公共交通的研究与规划实践经验表明,在分析乘客时空间行为特征的基础上,对城市各类公共交通服务的时刻表和发车频次进行动态调整,能有效提升公共交通时间安排与城市居民生活时间利用的适配性,减少公共交通出行及等候的时间[43-45]。

3.4 居民个体时间利用规划

上述城市生活时间规划的落实对象为城市地域或城市设施,仍具有传统空间规划的色彩。城市生活时间规划中还需要有直接落实到个人生活时间的新规划形式,即利用移动互联网平台等技术手段,直接调控个人的日常生活时间,从时间需求的根源出发自下而上地调整城市时空间结构,配合前述各类城市生活时间规划手段,共同促进城市时间资源的优化配置。

21 世纪第一个十年以来,伴随着在物联网、基于位置服务(LBS: Location Based Service)、移动互联网等的相关技术的发展与普及,时空间行为研究者早已积极地将行为分析的成果应用于出行信息服务中,引导居民合理选择活动地点与出行方式及路线。例如:柴彦威等于2012 年以北京市上地、清河两个街道为示范地区,基于互联网公共信息平台、移动服务端等媒介,聚合社区相关的各类交通出行信息,面向社区发布每小时更新的出行信息,以期引导居民作出智慧化的交通出行决策[46]。近期,个性化推荐系统与数字平台、智能家居与可穿戴设备、产品化人工智能大模型等新技术正快速扩散,为面向个人的城市生活时间规划提供了更为有效的技术基础。在城市生活时间规划中,可通过信息平台将设施运营时间调整方案及时、定向发布给相关居民,并通过采集居民的主观反馈或追踪居民的客观行为变化适时优化规划方案,形成城市生活时间规划与个体时间利用的良性互动。此外,可通过人工智能技术,在深度学习个体生活方式与习惯的基础上,制定个人生活时间利用优化方案,通过智能手机平台与各类智能家居与可穿戴设备的联动,沉浸式引导居民调整日常活动时间。例如:利用智能手环等设备记录居民每日非机动出行、体育锻炼、睡眠等时间,结合居民整日时间利用特征提出改善的建议,逐步培育智慧、健康、低碳的生活方式。

4 总结与展望

本文本文提出了时间城市规划的一种新形式——城市生活时间规划,并系统阐述了其概念、目标、内容与方法。笔者指出,为了应对居民流动性不断增加、时空间需求日趋复杂和分化的城市发展趋势,国内外在传统空间规划手段中强化了时间要素;然而,这些规划措施仍然着眼于空间的调整,未能实现时间资源的最优配置。本文倡导的“城市生活时间规划”则是直面城市时间系统的新规划模式,该类规划旨在促进城市不同个体的生活时间需求与城市生活时间资源、布局的协调,最终实现居民生活质量的提升。城市生活时间规划的具体内容包括:在多源数据支撑下,通过全局性规划统筹城市总体时间资源、调整城市时空间结构,并通过城市设施运营时间调控、个体生活时间利用规划来落实总体规划目标。

当前,国内外城市规划仍然以空间布局为核心内容,对时间城市规划乃至城市生活时间规划的重视仍有待国内外同行的共同推进。但可以预见,城市生活时间规划在未来将有良好的应用前景。近年来,信息通信技术与人工智能技术的发展极大的改变了居民日常生活。电子商务、数字办公、共享出行服务等数字平台塑造了线上与线下密切互动的新生活方式,一方面进一步促进了日常生活活动与空间区位的解耦,减少居民对于实体设施的依赖;另一方面催生了新的空间资源需求(如在内容型社交电商等平台支撑下,“网红打卡”“城市漫步”等行为对城市空间产生了新的需求)。除了数字平台,智能家居、无人驾驶汽车等智能化技术产品的使用,衍生了远程智能控制、移动办公等新的生活活动场景,将进一步重构个体与空间的交互模式,模糊各类活动的界限(特别是工作活动将更多地与家庭生活交织)。总体上,传统区位论视角下的空间决策理论将难以充分解释信息通信技术与人工智能技术影响下的新行为现象。与传统空间规划相比,城市生活时间规划重视对个体时空间行为规律及其变化的研究,在应对新的技术背景下的城市社会问题方面具备了明显的优势;同时城市生活时间规划也需要在理论和方法上不断追踪新技术影响下的生活方式重构,通过自身精细化的规划干预手段予以及时回应。

与此同时,随着我国经济社会发展进入新常态,满足居民日益增长的美好生活需要也已成为城市发展的新导向。在这一背景下,重视城市时间资源的公平合理配置与时间节奏的精细化调整,将成为我国城市规划转型的重要方向。可以认为,我们迎来构建城市生活时间规划的编制与管理体系的良好时机,同时也面临诸多技术方法、制度政策乃至社会文化等方面的瓶颈与挑战,有赖国内外学者共同探讨和应对。本文抛砖引玉,提出在我国构建城市生活时间规划体系的初步思路,期望推动我国城市规划对生活时间的关注。未来城市规划的学界和业界可先期探索将城市生活时间规划的理念、方法纳入到社区生活圈规划等空间规划中,逐步改进传统空间规划的方式,形成城市生活时间规划的共识,推进此类规划最终落地;或可选择个别城市或地区作为示范区,率先启动编制城市生活时空间规划,积累城市生活时间规划编制、实施与管理的经验,以点带面推动城市生活时间规划在我国的全面实施。

[1] CHARBGOO N,MAREGGI M.A framework for time studies in urban planning: assessment of comprehensive planning in the case of Tehran[J].Environment and planning b: urban analytics and city science,2020,47(6):1098-1114.

[2] SHELLER M,URRY J.The new mobilities paradigm[J].Environment and planning a,2006,38(2): 207-226.

[3] CRESSWELL T.Mobilities III: moving on[J].Progress in human geography,2014,38(5): 712-721.

[4] YOUSEFI Z,DADASHPOOR H.How do ICTs affect urban spatial structure? a systematic literature review[J].Journal of urban technology,2020,27(1): 47-65.

[5] MULÍČEK O,OSMAN R,SEIDENGLANZ D.Urban rhythms: a chronotopic approach to urban timespace[J].Time &society,2015,24(3):304-325.

[6] 柴彦威,李春江.城市生活圈规划:从研究到实践[J].城市规划,2019,43(5): 9-16.

[7] OSMAN R,IRA V,TROJAN J.A tale of two cities: the comparative chronourbanism of Brno and Bratislava public transport systems[J].Moravian geographical reports,2020,28(4): 269-282.

[8] COULOMBEL N,MUNCH E,PIVANO C.Travel demand management:the solution to public transit congestion? an ex-ante evaluation of staggered work hours schemes for the Paris region[J].Transport policy,2023,137: 48-66.

[9] 孙道胜,柴彦威,张艳.社区生活圈的界定与测度: 以北京清河地区为例[J].城市发展研究,2016,23(9): 1-9.

[10] 孙道胜,柴彦威.城市社区生活圈体系及公共服务设施空间优化: 以北京市清河街道为例[J].城市发展研究,2017,24(9): 7-14.

[11] 柴彦威.时间、空间、人间共享共融的社区生活圈规划[J]// 城市规划学刊编辑部.概念·方法·实践:15 分钟社区生活圈规划的核心要义辨析.城市规划学刊,2020,(1): 1.

[12] ROBINSON J P,MARTIN S.Time use as a social indicator[M]//Handbook of social indicators and quality of life research.Dordrecht:Springer Netherlands,2011: 159-179.

[13] 柴彦威,李峥嵘,史中华.生活时间调查研究回顾与展望[J].地理科学进展,1999,18(1): 68-75.

[14] 王琪延.中国人的生活时间分配[M].北京: 经济科学出版社,2000.

[15] SZALAI A.The use of time: daily activities of urban and suburban populations in twelve countries[M].The Hague,The Netherlands: Mouton,1972.

[16] HÄGERSTRAND T.What about people in regional science?[J].Papers in regional science,1970,24(1): 7-24.

[17] ELLEGÅRD K,HÄGERSTRAND T,LENNTORP B.Activity organization and the generation of daily travel: two future alternatives[J].Economic geography,1977,53(2): 126-152.

[18] 柴彦威,张艳.时间地理学[M].南京: 东南大学出版社,2022.

[19] LEFEBVRE H.Rhythmanalysis: space,time and everyday life[M].London:Bloomsbury Publishing,2013.

[20] GIDDENS A.The consequences of modernity[M].Stanford: Stanford University Press,1990.

[21] ADAM B.Time and social theory[M].Philadelphia: Temple University Press,1990.

[22] URRY J.Consuming places[M].London,New York: Routledge,1995.

[23] CRANG M.Rhythms of the city: temporalised space and motion[M]//MAY J,THRIFT N,eds.TimeSpace: geographies of temporality.London:Routledge,2001: 187-207.

[24] PARKES D N,THRIFT N.Timing space and spacing time[J].Environment and planning a,1975,7(6): 651-670.

[25] KWAN M P,SCHWANEN T.Geographies of mobility[J].Annals of the American Association of Geographers,2016,106(2): 243-256.

[26] CHAPIN F S Jr.Human activity patterns in the city: things people do in time and in space[M].New York: John Wiley&Sons,Inc.,1974: 21-42.

[27] JONES P M,DIX M C,CLARKE M I,et al.Understanding travel behavior[M].England,Aldershot: Gower Publishing Company Limited,1983.

[28] BONFIGLIOLI S.Urban time policies in Italy: an overview of time-oriented research[J].Transfer: European review of labour and research,1997,3(4):700-722.

[29] MAREGGI M.Innovation in urban policy: the experience of Italian urban time policies[J].Planning theory &practice,2002,3(2): 173-194.

[30] MÜCKENBERGER U.Local time policies in Europe[J].Time &society,2011,20(2): 241-273.

[31] VAN SCHAICK J.Revisiting exemplars of the times-of-the-city approach: the viability of the ‘neodiscipline’claim[M]// HENCKEL D,THOMAIER S,KÖNECKE B,et al,eds.Space-time design of the public city.Dordrecht:Springer,2013: 195-215.

[32] 柴彦威,陈梓烽.时空间行为调查的回顾与未来展望[J].人文地理,2021,36(2): 3-10.

[33] CHEN Z,YEH A G O.Socioeconomic variations and disparity in spacetime accessibility in suburban China: a case study of Guangzhou[J].Urban studies,2021,58(4): 750-768.

[34] LEE J,MILLER H J.Measuring the impacts of new public transit services on space-time accessibility: an analysis of transit system redesign and new bus rapid transit in Columbus,Ohio,USA[J].Applied geography,2018,93:47-63.

[35] CHEN Z,YEH A G O.Delineating functional urban areas in Chinese mega city regions using fine-grained population data and cellphone location data:a case of Pearl River Delta[J].Computers,environment and urban systems,2022,93: 101771.

[36] MAREGGI M.Urban rhythms in the contemporary city[M]// HENCKEL D,THOMAIER S,KÖNECKE B,et al,eds.Space-time design of the public city.Dordrecht: Springer,2013: 3-20.

[37] MUNCH E,PROULHAC L.Is work hours’ flexibility really a solution to morning peak period congestion? comparative analysis between Paris and San Francisco[J].Journal of transport geography,2023,113: 103712.

[38] GIULIANO G,GOLOB TF.Staggered work hours for traffic management:a case study[J].Transport research record,1990,1280: 46-58.

[39] WEBER J,KWAN M P.Bringing time back in: a study on the influence of travel time variations and facility opening hours on individual accessibility[J].The professional geographer,2002,54(2): 226-240.

[40] 塔娜,柴彦威.基于收入群体差异的北京典型郊区低收入居民的行为空间困境[J].地理学报,2017,72(10): 1776-1786.

[41] NEUTENS T,DELAFONTAINE M,SCHWANEN T,et al.The relationship between opening hours and accessibility of public service delivery[J].Journal of transport geography,2012,25: 128-140.

[42] NEUTENS T,SCHWANEN T,WITLOX F.The prism of everyday life:towards a new research agenda for time geography[J].Transport reviews,2011,31(1): 25-47.

[43] CEDER A,TAL O.Designing synchronization into bus timetables[J].Transportation research record,2001,1760(1): 28-33.

[44] GUIHAIRE V,HAO J K.Transit network design and scheduling: a global review[J].Transportation research part a: policy and practice,2008,42(10):1251-1273.

[45] NESHELI M M,CEDER A A,LIU T.A robust,tactic-based,real-time framework for public-transport transfer synchronization[J].Transportation research procedia,2015,9: 246-268.

[46] CHAI Y,CHEN Z.Towards mobility turn in urban planning: smart travel planning based on space-time behavior in Beijing,China[M]// SHEN Z,LI M,eds.Big data support of urban planning and management.Berlin:Springer,2017: 319-337.