引言

近年来,随着全球范围内的环境问题和社会问题不断加剧,全球各大城市开始探索促进可持续发展的城市规划策略[1]。新冠疫情期间,流动性限制政策被广泛使用,社区作为应急态下城市生活的基本单元,重要性得以凸显[2]。在此背景下,“X 分钟城市”理念成为应对全球气候危机、提升城市和社区韧性的城市规划概念,在国际上被迅速推广[3]。目前,美国波特兰、法国巴黎、澳大利亚墨尔本、意大利米兰、新加坡、加拿大渥太华等城市先后提出建设“20 分钟社区”“15 分钟城市”等目标,致力于在一定的步行或骑行范围内构建满足居民日常所需的生活单元,打造便捷自足、环境友好、社会可持续发展的城市空间[4-6]。

一方面,“X 分钟城市”理念的提出根植于传统空间规划理论,形成了以“邻近性”为核心的空间意识。对邻近性的强调转变了以往以流动性为核心的可达性理念,将城市土地和交通规划的目标从提高交通系统效率和容量重新定位为构建一种本地化的、社区尺度的邻近空间,邻近性也逐渐成为评价宜居性的标准之一[7]。以邻近性为核心的规划可以追溯到邻里单元、新城市主义、生态城市等经典规划模型,强调在以步行可达的邻近范围内对住房、工作空间、日常服务设施等进行紧凑布局,将居民的日常生活融入邻近的社区单元内[8]。上述规划理念成为“X 分钟城市”概念提出的重要空间规划模型基础。

另一方面,“X 分钟城市”理念在时间都市主义(Chrono-Urbanism)等思潮的影响下融入了对时间的考量。时间都市主义由法国城市学者弗朗索瓦·阿舍尔(François Ascher)于1997 年提出[9],并由格维亚津斯基(Gwiazdzinski)等学者发扬[10-12],强调将时间融入城市规划的重要性。从认识论上看,时间都市主义首先受到列斐伏尔(Lefebvre)的节奏分析(Rhythmanalysis)理论和巴特金(Batkin)、克朗(Crang)等学者提出的“时空体”(Chronotope)概念的影响,强调城市中不同要素之间存在周期性的时间节奏规律,认为保持城市时空体中的节奏和谐是城市规划实践中时常被忽视的重要任务之一[11];同时,时间都市主义受到罗萨(Rosa)的社会加速理论(Social Acceleration Theory)影响,关注信息技术革命带来的节奏加速、即时化、时间贫困加剧等现象,指出城市规划应像关注空间距离一样重视“时间”这一影响当今个体行为决策的重要维度[10]。从方法论上看,时间都市主义主张使用时间政策作为传统空间规划的辅助手段。相关实践自1970 年代—1980 年代起在意大利、法国、西班牙和葡萄牙等南欧诸国广泛开展,形成了公共时间表调整、公共空间的分时开放、场所的临时使用等时间干预措施,有效提升了城市时空资源使用效率[13]。

在时间都市主义思想的影响下,空间规划理论中的“邻近性”概念逐渐向“时空邻近性”拓展,后者成为“X 分钟城市”的核心内涵之一。时空邻近性一方面强调时间作为出行成本的重要地位,区别于空间距离、空间供给总量等度量,更符合社会加速背景下居民日常活动出行决策的逻辑[14];另一方面,要求设施和服务不仅需要满足空间维度的配置要求,还需在时间维度上具有“可用性”,即充分考虑不同人群的日常生活节奏与设施供给时间节奏的动态匹配[5,13],在此基础上为居民释放更多灵活时间并引导居民的时间预算向社区生活再分配[12,14]。时空邻近性是巴黎学者卡洛斯·莫雷诺(Carles Moreno)于2016 年提出的“15分钟城市”理论模型的核心主张,而后逐渐成为“X 分钟城市”理念的重要内涵,指导着各国相关实践。

在中国,“X 分钟城市”的相似概念是“15 分钟社区生活圈”[15-16]。在新型城镇化战略背景下,社区生活圈理念被纳入居住区规划实践。2016 年《上海市15 分钟社区生活圈规划导则(试行)》颁布,率先引领国内“15 分钟社区生活圈”的规划实践;2018 年住房和城乡建设部发布的《城市居住区规划设计标准》中明确提出将居住街坊、5 分钟生活圈居住区、10 分钟生活圈居住区、15 分钟生活圈作为居住空间组织的核心概念,取代居住组团、居住小区和居住区的传统居住区概念,象征着以往“以物为中心”的居住区模式向“以人为本”的生活圈模式转变[15]。与此同时,“时空间行为规划”“城市生活时间规划”等概念也逐渐受到国内学者的关注。在此背景下,梳理“X 分钟城市”规划实践的国际经验,对其概念、内涵、规划方法进行总结,有助于指导中国社区生活圈规划实践,探究其与时间维度融合的新思路。

1 “X 分钟城市”理念的国际规划实践概述

“X 分钟城市”理念的相关规划实践最早可追溯到2012年美国俄勒冈州波特兰市采用的“20 分钟社区”(20-minute neighborhood)①即20 分钟(往返)步行、骑自行车可达所有便利设施,又称“完整社区”(complete neighborhood)。策略,其愿景是构建20 分钟步行或骑行往返范围内满足居民日常所需的社区,以应对城市蔓延、社会隔离和环境污染等挑战[4]。随后,莫雷诺于2016 年首次提出“15 分钟城市”(15-minute city)②即15 分钟步行或骑行可达所有日常生活所需便利设施。的概念,强调以时空邻近性为核心的可持续城市发展理念[14]。这一理念在2020 年被安妮·伊达尔戈(Anne Hidalgo)作为其参与巴黎市长选举的竞选主张,随后被纳入巴黎城市规划战略[17]。随着气候变化加剧,由全球百余城市组成的C40 城市气候领导联盟(C40 Cities Climate Leadership Group,简称C40 联盟)开始积极探索城市低碳与可持续发展模式,并将“15 分钟城市”作为关键战略。新冠疫情的全球暴发引起了各大城市对构建韧性生活单元的思考,进一步促使了更多国家加入“X分钟城市”的相关建设中[3-6,17-22]。

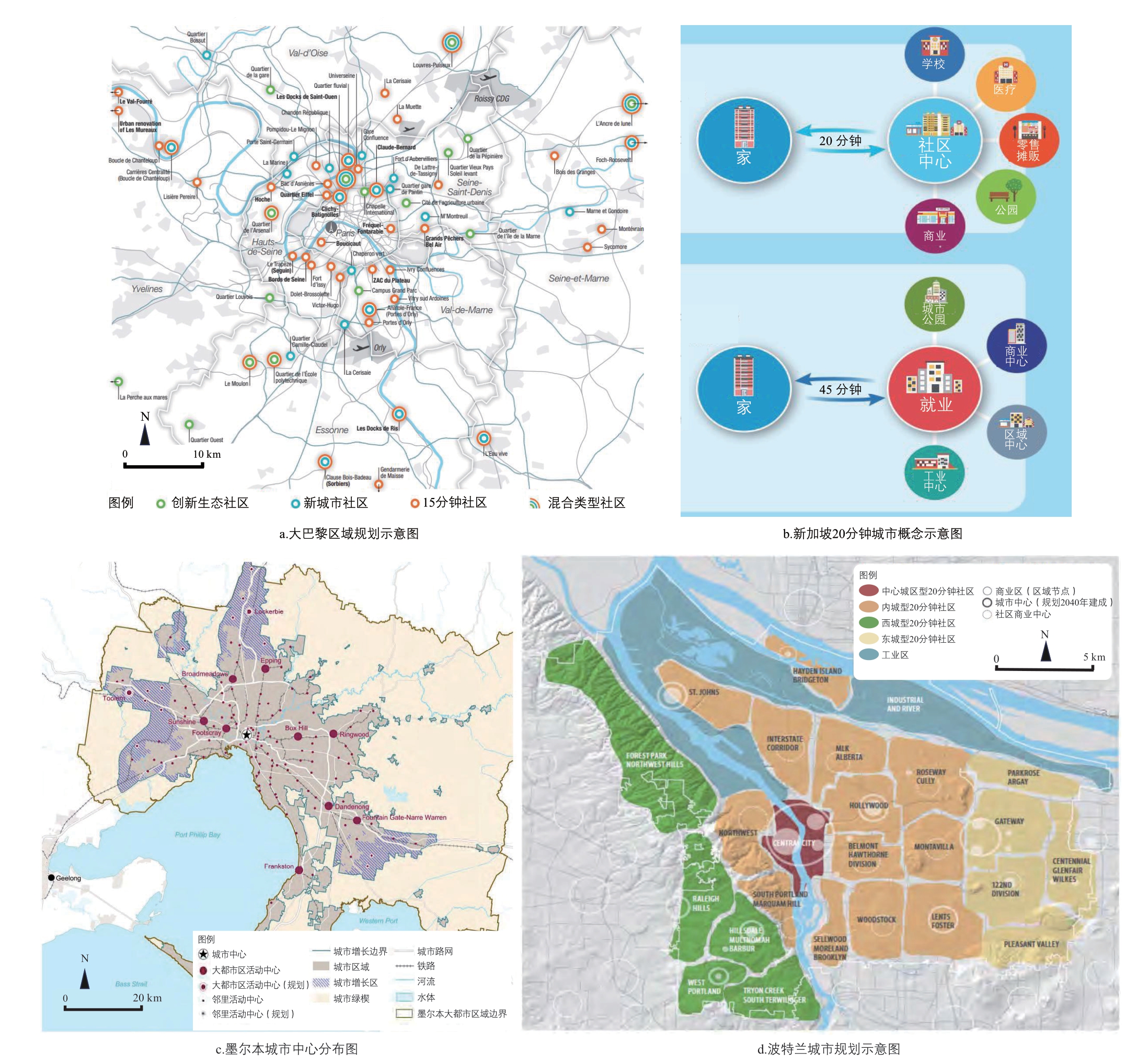

本文本文以国际上明确将“X 分钟城市”理念列入城市总体规划或明确提出“X 分钟”城市规划指南的典型城市为案例,总结相关的背景和实施情况,进一步梳理“X 分钟城市”的概念、内涵和规划方法(表1)。

表1 国际上“X 分钟城市”的定义及其相关规划实践

资料来源:作者根据参考文献[4-6,17-23]绘制

从规划实施的背景看,气候和环境变化、远距离通勤问题、人口增长和城市蔓延、社会公平问题、疫情后的城市活力恢复等是案例城市共同面临的现实背景,不同城市各有侧重。从实施情况看,相关规划实践主要采用试点社区整体规划设计和全市范围内专项行动计划同步开展两种模式。其中,试点社区整体规划设计指在确定试点区域后,针对试点区域开展群众参与征集意见、规划目标制定、现状评估、多部门联合实践等。例如:墨尔本确立了克罗伊登南(Croydon South)、森夏恩西(Sunshine West)、斯特拉斯莫尔(Strathmore)三个郊区试点,并分别成立了专门的联络小组以保障和监督各规划环节实践;伦敦则以行政区为单位,通过现状评估寻找潜在待改造街区,经过群众意见征集形成20 分钟社区试点改造方案,以区为单位向伦敦交通局进行试点改造方案竞标,最终确定获得拨款的试点街区名单并对其开展规划实践。以汉密尔顿、波特兰、米兰、波特兰等为代表的城市则针对各自的“X 分钟城市”规划目标,在全市范围内同步开展了多项专项行动计划,相比针对试点的整体规划,这类城市更倾向于单一规划目标在全市范围的提升。目前,波特兰、墨尔本、米兰、巴黎等城市的实践已取得一定进展。其中波特兰作为最早提出相关理念的城市,已完成五年短期计划的实施,且在就业增长,青年受教育水平提升,碳排放减少,积极交通、生态系统可持续、经济增长的促进,居民健康水平的提升等方面取得了积极效果[23]。

2 “X 分钟城市”的概念与内涵

2.1 “X 分钟城市”的概念

“X 分钟城市”的概念在不同城市的规划实践中具有不同的定义,主要包括“X 分钟社区”和“X 分钟城市”两种提法(表1)。前者关注单一社区如何实现居民日常生活所需设施和服务的X 分钟可达,后者则更多地从城市整体层面探讨“X 分钟社区”之间的联系以及居民如何在城市空间中实现设施和服务的X 分钟可达,二者分别代表了社区和城市两个尺度下的“X 分钟城市”。

2.1.1 社区尺度的X 分钟可达

此类定义在规划文本中多以“X 分钟社区”(X-minute neighborhood)的形式表述,其中X 分钟通常被定义为步行或骑行方式下的15 分钟或20 分钟,可指代单程或往返时间。例如:波特兰、墨尔本、新加坡等城市定义的“20分钟”指步行往返时间;汉密尔顿以20 分钟骑行往返时间作为“20 分钟城市”的定义标准;渥太华和米兰则以15 分钟单程步行范围定义社区空间。尽管上述城市从时间可达性和交通方式上对社区尺度的“X 分钟城市”进行定义,但少有城市明确提出规划的空间范围。目前,仅有墨尔本和波特兰等少数城市明确指出20 分钟步行往返的社区半径应在800 m。

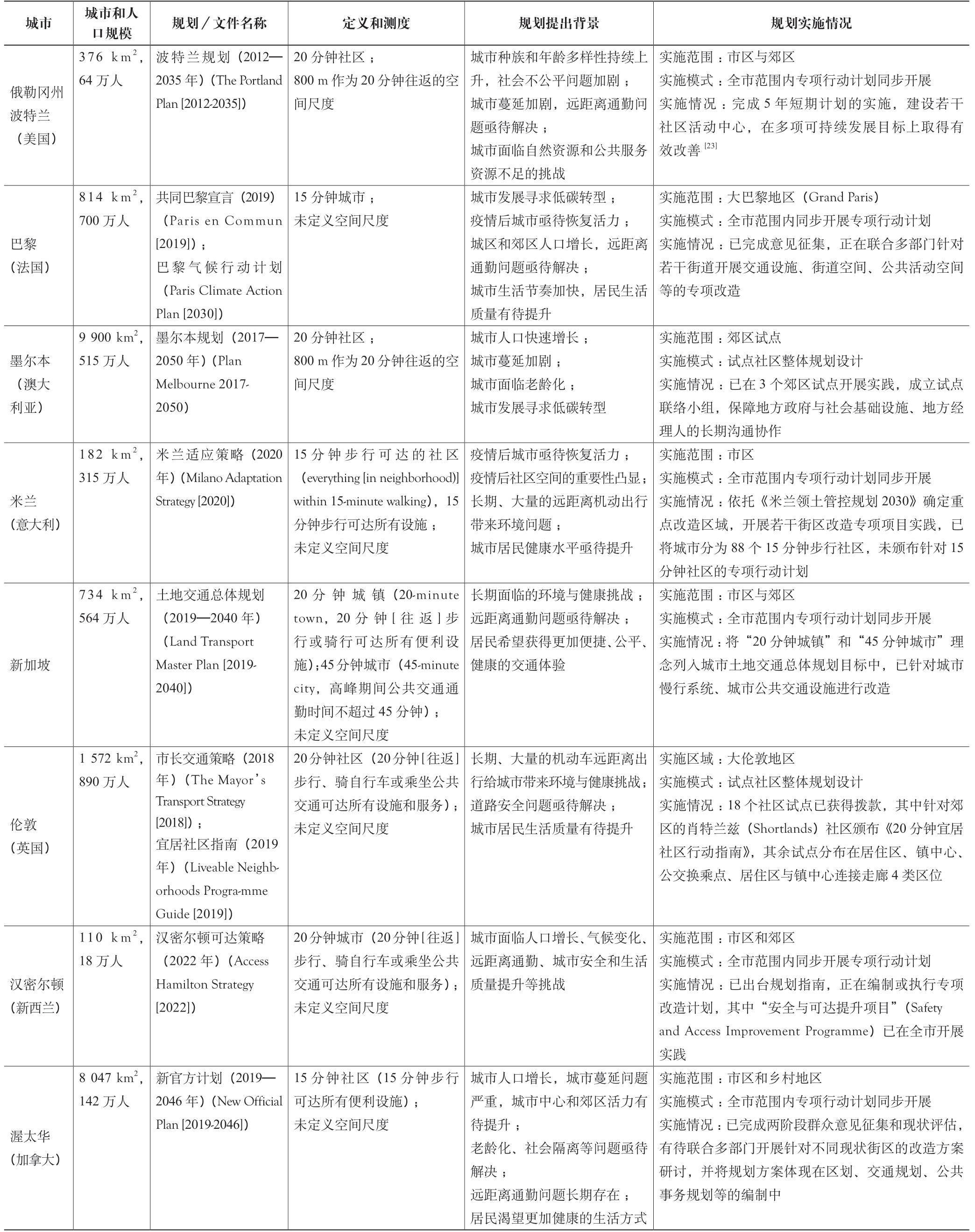

从空间结构看,X 分钟可达的社区单元是围绕社区中心展开的多圈层空间。杜阿尼和斯德特维尔(Duany &Steuteville)提出了以步行和骑行定义的“15 分钟社区空间模型”,该模型由5 分钟步行圈、15 分钟步行圈、5 分钟骑行圈和15 分钟骑行圈等若干圈层嵌套而成[24](图1)。其中,5 分钟步行圈是半径约为0.4 km 的基本生活单元,应满足居民最基础的日常所需;15 分钟步行圈半径约为1.2 km,应提供齐全的基层配套设施,满足社区居民一个星期的基本生活需求;5 分钟骑行圈半径约为1.6 km,可对15 分钟步行圈提供设施补足;15 分钟骑行圈半径约为4.8 km,应配置区域级高等教育设施、文化中心、医疗中心、就业中心以及一些在日常生活中使用频率较低的功能场所。尽管目前各城市所定义的“X 分钟”有一定差别,但围绕社区中心布局的多层次、多圈层的“X 分钟社区结构”已经得到广泛认可[25]。

图1 15 分钟社区的概念模型

资料来源:作者根据参考文献[24]绘制

2.1.2 城市尺度的X 分钟可达

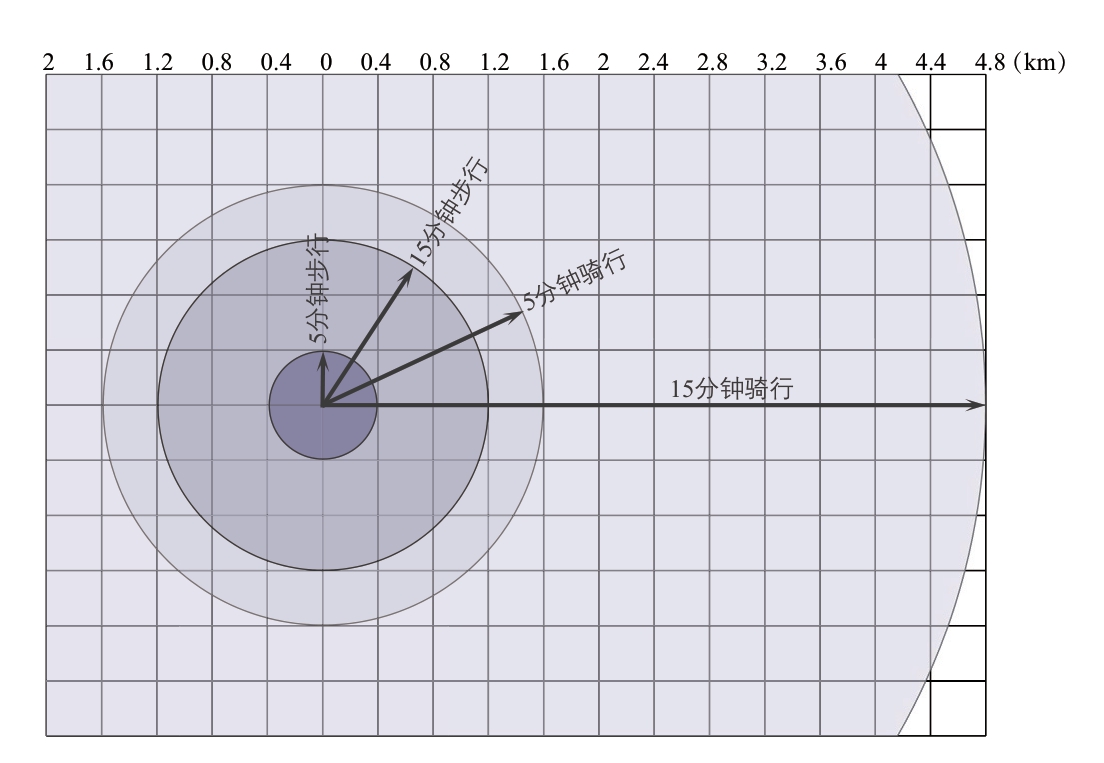

城市尺度的X 分钟可达定义了由社区单元到城市中高级功能组团的时间预算,其时间阈值往往高于社区层面,体现出低频、高级别活动与社区层面日常活动所对应的时间预算差异,主要通过引入公共交通的方式,构建社区单元与区域中心之间的联系。例如:巴黎在大巴黎区域设置快速公交项目以建立城际连接,实现大巴黎区域的30 分钟可达(图2a);新加坡在城市层面通过快速公交实现社区单元与就业中心、区域高级服务设施、城市公园等45 分钟内可达(图2b)。

图2 典型案例城市尺度的X 分钟可达概念示意图

资料来源:图片分别源自参考文献[17,19,6,4]

另外一些城市如伦敦、墨尔本、波特兰、汉密尔顿等并未明确定义城市尺度的理想“X 分钟”阈值,但通过构建多模式公共交通系统,将“X 分钟城市”概念由社区尺度拓展到城市尺度。其中,墨尔本在20 分钟社区的基础上,在全市范围内设置了6 个区域活动中心,使用公共交通构建区域活动中心与社区之间的便捷联系,构成包括“邻里活动中心”“大都市区活动中心”的多层次中心体系(图2c);类似地,波特兰构建了城市、区域、城镇和社区四级中心体系,并使用大容量快速交通和城市绿道进行连接(图2d)。

综合来看,“X 分钟城市”概念包含社区和城市两个尺度,在社区尺度强调构建一定时间步行或骑行可达范围内功能完备的社区单元,在城市尺度强调一定时间预算下实现社区单元与城市高级功能组团的互通,形成了多层嵌套、以时间预算为测度的理想化城市空间结构模型。

2.2 “X 分钟城市”的内涵

“X 分钟城市”的内涵体现其蕴含的价值导向。在规划实践过程中,“X 分钟城市”的内涵指导并影响着具体的发展指标和任务,而后者构成了前者的具体可操作内容。笔者基于国际上典型案例城市建设“X 分钟城市”的规划文本及其中的可量化规划目标,从物质形态、社会、交通与健康、韧性四个视角归纳了“X 分钟城市”的内涵①对国际上典型案例城市建设“X 分钟城市”的规划文本及其中的可量化规划目标的相关梳理,请扫描文末的OSID 码,查看“本文开放的科学数据与内容”中的表1。。

2.2.1 物质形态视角

从物质形态视角看,“X 分钟城市”的核心在于构建具有时空邻近性的、功能完备的社区单元,这一内涵是实现“X分钟城市”的基础。其中,时空邻近性强调设施在社区内的空间邻近性与时间上的可用性,功能完备性要求社区提供多样化的时空资源以满足居民日常所需。为实现上述两个要求,需要从密度、多样性、时间节奏等方面对“X 分钟城市”社区单元的空间形态及其动态使用进行调整[5-6,18,20]。“X 分钟城市”的主要建设任务不仅针对社区建成环境的改善,还包括居民行为层面的反馈。例如:波特兰提出到2035 年实现80%的居民可在20 分钟步行往返范围内满足非工作需求[4];墨尔本[6]、渥太华[20]、伦敦[22]等城市提出了密度与多样性等可量化评价标准。

2.2.2 社会视角

社会视角下,“X 分钟城市”的内涵包括促进社会公平、提升社区共享水平和社区认同感、提升经济活力等内容。社会公平方面,“X 分钟城市”强调空间和时间双维度下的公共服务均等化,鼓励群众参与式规划以及针对弱势群体的保障政策和便捷服务[4-6,19];社区共享和社区认同方面,强调通过引导居民时间预算向社区生活的再分配,增加社区社会资本的积累,进而提升社区认同感和归属感[10,17];经济活力提升方面,“X 分钟城市”鼓励社区商业的发展。然而在实践中,社会视角下“X 分钟城市”所对应的规划目标多停留在理念描述层面,可量化指标较少,主要集中在对犯罪率的控制等[20]。

2.2.3 交通与健康视角

交通与健康视角下,“X 分钟城市”内涵的核心在于通过交通设施和系统的完善,引导以可持续出行为主的健康生活方式,因此交通与健康两个视角相互关联、密不可分。首先,“X 分钟城市”强调提升步行和骑行系统的连通性、舒适度和安全性。通过改善交通设施,增加居民的步行和骑行占比,进而改善居民健康状况,并减轻公共卫生系统的压力。在实践层面,交通和健康视角下“X 分钟城市”所对应的可量化规划目标丰富,包括规划慢行道路和设施建设总量,设定可持续出行使用比例和健康相关指标等。

2.2.4 韧性视角

韧性视角下,“X 分钟城市”的内涵包括短期社区单元对应急事件的快速响应能力,以及长期对城市对全球气候变化、能源危机等的应对和适应能力。从短期来看,社区单元内的时空资源供给应具有一定弹性,可应对紧急情况下可能突增的需求,如米兰在其“X 分钟城市”策略的公共空间营造中考虑了社交距离[18];从长期来看,全球气候变化和能源短缺要求城市转向低碳发展,而“X 分钟城市”理念为可持续发展提供了可操作且有效的规划策略,如墨尔本的研究结果表明其20 分钟社区的规划实践降低了城市能源消耗[26]。通过绿化率提升、生态系统保护等具体目标,“X 分钟城市”规划旨在助力2050 年碳中和目标的实现。

3 “X 分钟城市”的规划方法

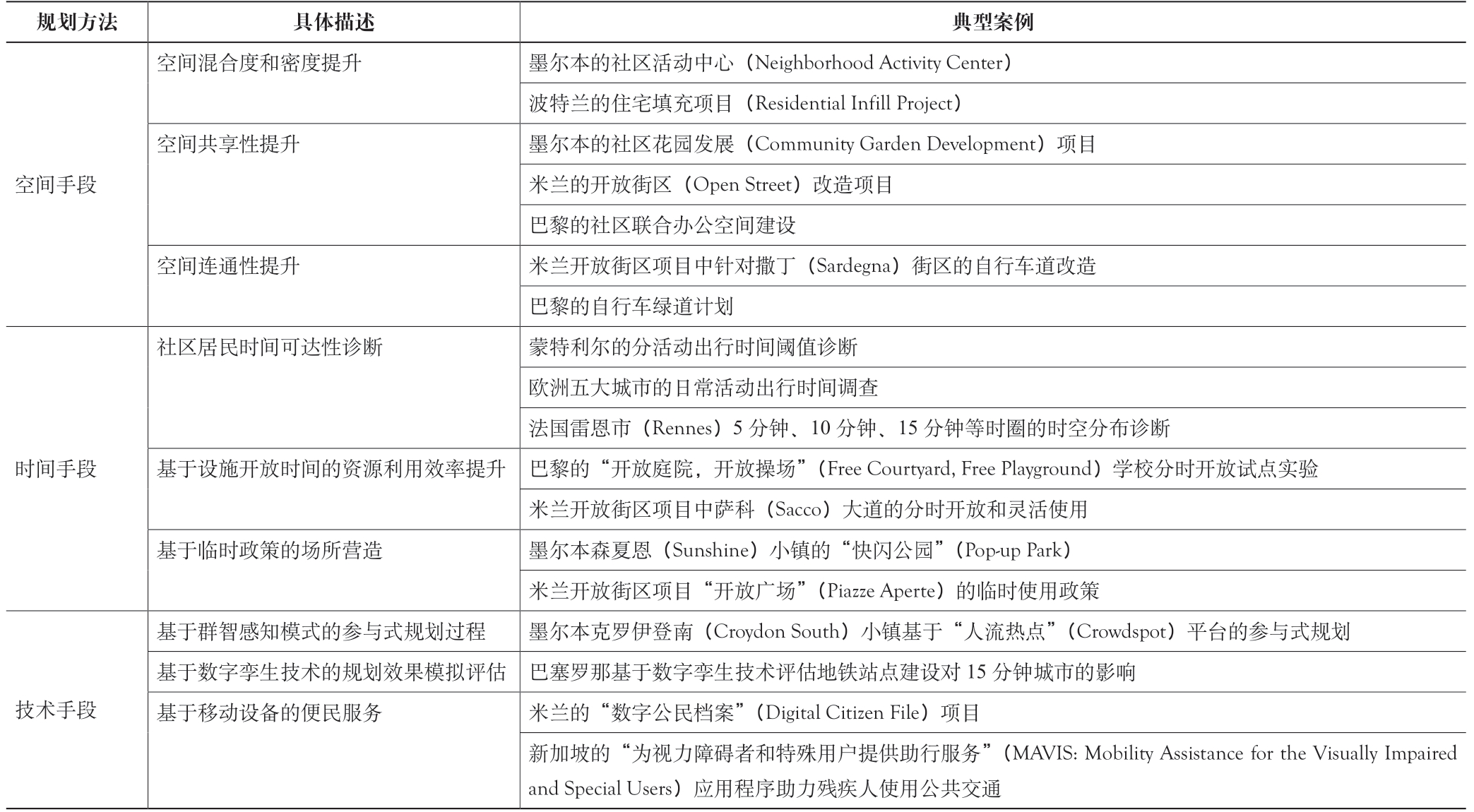

“X 分钟城市”的规划实践需要空间、时间、技术等多维度措施干预。面向空间资源合理布局和优化的空间手段是“X 分钟城市”规划方法的核心;时间规划手段作为空间手段的辅助,可以实现空间资源的最大化利用;此外,数字孪生城市、实时交通导航系统等新技术应用不断助力各国“X分钟城市”的规划建设。笔者将从空间、时间和技术三类手段梳理“X 分钟城市”的规划方法,结合典型案例说明各类规划方法的目的和主要内容(表2)。

表2 “X 分钟城市”的空间、时间和技术手段及典型案例

资料来源:作者根据参考文献[27-46]绘制

3.1 空间手段

3.1.1 空间混合度和密度提升

案例城市主要通过打造社区中心和实施住房政策提升社区单元内功能的混合度和密度。例如:墨尔本“20分钟社区”构建了多层次“邻里活动中心”,以此作为社区锚点。在墨尔本3 个20 分钟社区试点项目中,克罗伊登南的邻里活动中心以社区商店为基础,配置咖啡馆和零售服务,并将停车场改造为公共空间;森夏恩西的邻里活动中心围绕小型商务区和酒店建设,被打造成为联合办公空间;斯特拉斯莫尔的邻里活动中心以车站为核心,提供慢行空间和零售商业设施[27]。北美城市往往通过实施住房政策提升居住密度,如波特兰的“住宅填充项目”,即通过提高单个住宅地块所能容纳的最大家庭单位的法定限制,解决居住人口密度不足的问题,以满足公共服务设施和商业发展的需求门槛[28]。

3.1.2 空间共享性提升

空间共享性提升旨在营造具有活力的、促进居民活动共享的社区公共空间和开放空间,案例城市多使用小微空间改造的策略。例如:墨尔本通过“社区花园发展”项目,鼓励居民共同管理社区绿地,创建休憩和交往的场所,同时采用有机种植、雨水收集和灌溉等方式实现环境的保护[29];巴黎通过社区停车场改造等方式构建联合办公空间,目前其共享办公空间数量已经超过了地铁站的数量,大多数巴黎人在居住地500 m 以内可抵达联合办公空间[30];米兰的开放街区项目针对街道开放空间进行提升改造,2018—2023 年新增包括280 个长凳、450 个自行车停车位、50 个野餐桌、38 个乒乓球桌和380 个花盆等设施[31]。

3.1.3 空间连通性提升

空间连通性提升的目的在于打造更为连续、舒适的慢行空间,鼓励居民步行和骑行,引导居民采用健康可持续的生活方式。例如:巴黎的自行车绿道计划拟投资3 亿欧元新建和改善自行车道,为自行车提供更多停放场地,并计划为每条街道都配置单独的自行车道和步行道[32];米兰的开放街区项目实施了一系列街道微改造以提升步行和骑行体验,包括建设配备分隔带的自行车道,对机动车限速等,从而在城市中心和郊区构建安全、舒适的自行车道网络[31]。

3.2 时间手段

3.2.1 社区居民的时间可达性诊断

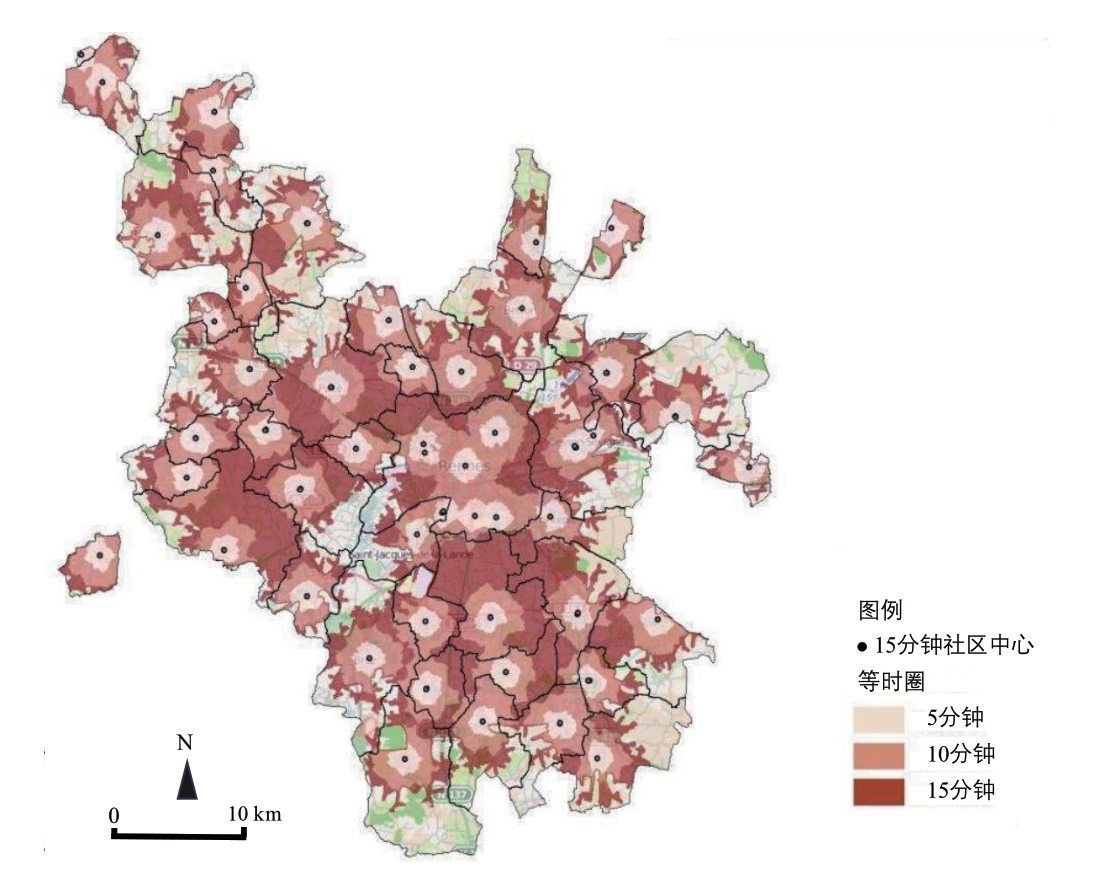

评估“X 分钟城市”中各社区的时间可达性有助于发现待改进的薄弱区域。一种方法是调查居民到各种设施的平均时间预算。例如:蒙特利尔的调查显示,在15 分钟步行时间内完成的购物出行只有不到5%[33],该结果引发了北美地区是否能实现X 分钟城市构想以及公共交通如何被纳入模型的讨论;欧洲大城市中居民步行或骑行到基本服务设施所需的时间与15 分钟城市目标则相对接近,米兰、马德里、巴黎、柏林、伦敦居民平均用时分别为13.1 分钟、13.1 分钟、15.5 分钟、16 分钟和23.5 分钟[34]。另一种诊断方法是通过构建不同时间预算下的等时圈来识别活动范围。例如:法国雷恩市通过绘制加权的5 分钟、10 分钟、15 分钟等时圈来识别可达性的冷热点,为完善其15 分钟城市规划提供依据[35](图3)。

图3 法国雷恩市5 分钟、10 分钟、15 分钟等时圈区域识别

资料来源:参考文献[35]

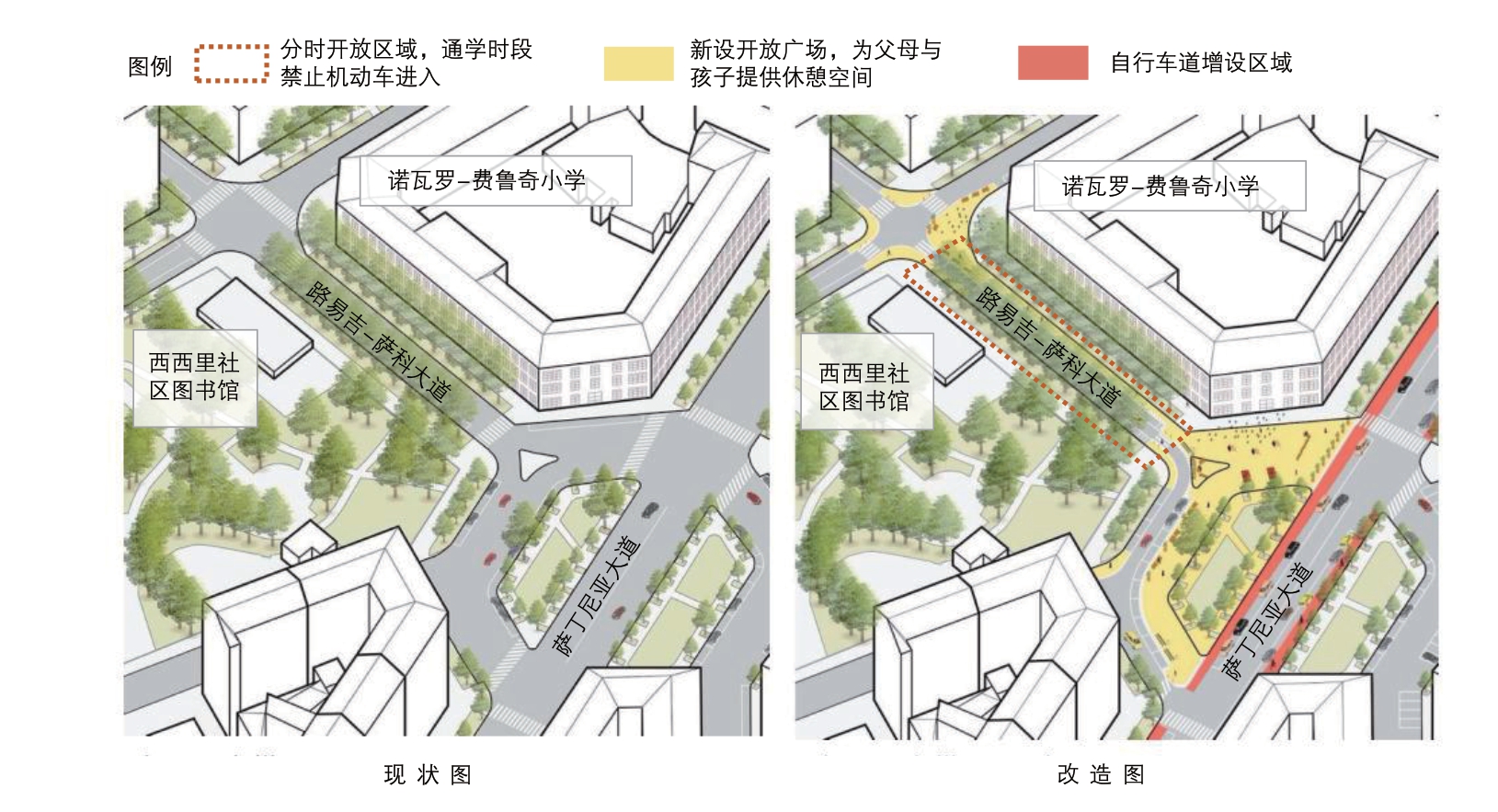

3.2.2 基于设施分时开放的资源利用效率提升

对空间资源进行时间维度的灵活使用是实现“X 分钟城市”目标的重要手段。这一策略的核心是通过调整设施的开放时间,优化空间设施的多功能兼容性,使空间资源在时间维度上得到充分利用[13]。例如:巴黎自2021 年起已尝试将学校和托儿所在周末向公众开放,为社区家庭提供有组织的休闲活动项目[36];法国斯特拉斯堡模拟了将城市中114 所学校在非上课时段开放的影响,发现该市的操场可达性得以提升,80%的儿童因此获益[37];米兰在开放街区项目中对道路空间进行了分时开放和灵活使用,即在通学时段禁止机动车进入,并在道路周边为父母和孩子提供休憩空间[31](图4)。

图4 米兰开放街区项目中西西里(Sicilia)广场的改造与分时开放

资料来源:参考文献[31]

3.2.3 基于临时政策的场所营造

临时政策指将空置的建筑和地块临时用于餐馆、花园、城市农场、体育或文化聚会功能场所的举措。这种规划方法采用简单、快速、低成本的创新城市设计方法,可迅速完成对公共开放空间的改造,并实现对规划效果的即时测试,从而支持临时政策向永久性政策的转化[38]。在具体措施上,墨尔本森夏恩西小镇的“20 分钟社区规划”采用了“快闪公园”策略,将街道停车场改为临时儿童游乐区和社区交流场所,并测试了社区居民对新公共空间的反应,其中60%的活动参与者参加投票,并全部赞成在该区设立永久公共休憩用地[39];米兰“开放广场”项目已采用超过35 项临时政策以构建街道开放空间,引导居民的可持续出行和社会交往,有效降低了当地的环境污染水平[37]。

3.3 技术手段

3.3.1 基于群智感知模式的参与式规划过程

“X 分钟城市”强调对居民日常需求的满足,其规划过程需要居民等各利益相关方的参与。“群智感知”(Crowdsourcing)模式提供了一种让居民参与决策和共同创造来实现规划过程的思路,逐渐成为“X 分钟城市”规划过程中的重要环节[40]。例如墨尔本克罗伊登南的20 分钟社区规划试点中,当地规划师和政府机构依托“人流热点”平台实现了群智感知,收集了居民对试点范围内设施、交通、空气质量、公共空间等方面的观察和评价,从而辅助了20 分钟社区规划决策的制定[41]。

3.3.2 基于数字孪生技术的规划效果模拟评估

数字孪生技术通过将城市中各元素及其相互关系进行数字化建模,创建虚拟城市模型,以模拟和评估规划政策的影响[42],目前已被多个国家用以评估“X 分钟城市”政策对可达性、健康和环境的影响。例如:巴塞罗那市规划部门与该市超级计算中心合作,使用数字孪生技术模拟地铁线路开通后以站点为中心的10 分钟步行可达范围变化,从而评估交通政策对构建“X 分钟城市”的影响[43]。与传统基于静态供给视角的可达性评估相比,巴塞罗那的尝试融入了多源实时数据,构建了智能体模拟不同人群的行为需求,评估结果更加精细。

3.3.3 基于移动设备的便民服务

基于移动设备的数字媒介可为实现“X 分钟城市”提供技术支持。一是城市服务的数字化使居民节约了获取服务所需出行时间成本。例如:米兰的“数字公民档案”应用程序可以实现城市服务信息的实时更新和业务线上办理[44],此方式可为米兰居民平均节省1 小时的出行时间,为米兰政府节约8 分钟的办理时间[45]。二是实时交通导航、便民服务等应用程序引导着居民作出可持续的行为选择。例如:新加坡的“为视力障碍者和特殊用户提供助行服务”应用程序将残疾居民主动输入的乘车行程与公交管理系统连接,使公交车司机到站时对外广播车号及目的地,以方便视障人士定位上车,96%的残疾人试验受访者表示,该程序鼓励他们更多地乘坐公共汽车出行[46]。

4 总结与借鉴

4.1 总结与评价

“X 分钟城市”作为一种融合了时间和空间维度的城市规划新范式,正于国际上经历创新发展和广泛的实践探索。本文结合波特兰、墨尔本、巴黎、米兰、伦敦、新加坡、渥太华、汉密尔顿等城市开展“X 分钟城市”规划实践的政策文本,梳理了“X 分钟城市”的概念、内涵与规划方法,并总结其不足与挑战。

从概念看,“X 分钟城市”包含社区和城市两个尺度,形成了多层次嵌套的、以时间预算为度量的理想城市结构。然而,对“X 分钟城市”理论概念到规划实践概念的转译仍存在挑战。一方面,当前不同规模的城市采取了相近的“X分钟”可达标准,可能存在“X 分钟”阈值设置武断与不合理的问题。另一方面,“X 分钟可达”的理想测度转译为空间模型的路径尚不明确。目前仅有墨尔本等少数城市提出以800 m 作为20 分钟社区的空间范围,未来可通过协商获得满足居民最低层次需求的范围作为X 分钟社区单元的空间界限,并依据居民特异化需求进行社区单元内部的精细化布置,同时结合公共交通系统实现城市层面的“X 分钟可达”的目标。

从内涵看,“X 分钟城市”在物质形态视角下强调构建具有“时空邻近性”的生活单元,并延伸出社会、交通和健康、韧性等方面的内涵。然而,有观点针对其物质形态和社会公平内涵提出质疑[47]。一方面,“X 分钟城市”对时空邻近性的强调不可避免地导致城市功能的分散化趋势,可能对城市规模效应和经济活力产生负面影响;另一方面,将居民大部分日常活动限制在X 分钟可达的社区单元内可能会造成人口、经济活动等要素在区域内的固化,加剧社会隔离和分异[47]。因此,应重新审视“X 分钟城市”社区尺度和城市尺度所包含的功能要素,建立两个尺度之间、不同社区单元之间的有效衔接。

从规划实施手段和方法看,案例城市的“X 分钟城市”规划实践主要采用试点社区整体规划设计和全市范围内专项行动计划同步开展两种模式,结合了空间、时间和技术规划手段。其中,采集群众需求并有效转化为规划目标、建立规划实施保障机制是难点与挑战。波特兰针对“20 分钟社区”规划的评估显示,尽管社区自足性、可持续出行占比、碳排放指数等指标增长,但居民的社区满意度和社会公平感知并未提升[23]。这表明仍需进一步保障弱势群体在规划参与过程中的意见表达,并充分挖掘居民的多维度需求。此外,米兰、汉密尔顿等城市以多项专项行动计划推动“X 分钟城市”建设,缺少针对社区的专项行动统筹联合,有待建立基于社区的实施机制,以落实和监督“X分钟城市”规划实践。

4.2 借鉴与启示

在中国,社区生活圈规划已成为国土空间规划中的重要组成部分。随着2021 年商务部等多部门联合发布首批城市一刻钟便民生活圈试点名单,国内越来越多的城市开始积极探索10 分钟、15 分钟、20 分钟社区生活圈建设。不同于案例城市对气候与环境变化、城市蔓延、社会公平、韧性提升等问题的关注,中国的社区生活圈建设响应了高密度存量下的公共服务内涵提升、需求导向下的居民生活质量提升等城市发展面临的挑战[15-16]。尽管15 分钟社区生活圈规划与“X分钟城市”理念提出的背景略有差异,但二者在物质形态、规划目标上具有相似特征,因此“X 分钟城市”理念仍具一定借鉴意义,可为我国15 分钟社区生活规划迈向“X 分钟城市”建设提供启示,进一步深化适应我国实际情况的“X分钟城市”完整规划路径和保障机制。

第一,加强社区和城市尺度规划实施传导,构建多层次时空资源供给体系。“X 分钟城市”理念强调在社区、城市等不同尺度满足居民多层次需求,与《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》中“建构不同层次和类型、功能复合、安全韧性的城乡生活圈”的要求相似。然而,当前社区生活圈规划聚焦于在15 分钟步行尺度夯实日常基础需求,对于溢出社区尺度的就业等需求如何衔接的讨论仍不足。建议目前各大城市开展的“1 小时通勤圈”等城市尺度的“X 分钟可达”建设,加强社区单元与城市尺度通勤、商业等空间的衔接,通过完善国土空间规划体系中的上下联动传导机制,构建多层次“X 分钟可达”的时空资源供给体系,以满足不同层级需求的互补。

第二,丰富时间维度内涵,促进供需动态匹配。当前社区生活圈规划实践多从静态的空间视角对生活圈的功能要素进行配置,对居民的时间利用特征、城市时间资源的关注不足,限制了相应规划实践的深度和灵活性,难以实现《“十四五”公共服务规划》中“满足人民群众多样化、个性化”需求的要求。因此,应首先从认识上加强对居民日常活动时间性、居民与城市资源动态匹配关系的理解和关注,并在操作层面加强对居民时空间行为的分析,完善时空间行为诊断的技术路线与指标,服务于居民需求与城市资源的动态、精细化匹配,加强时间维度上的公共服务均等化,促进存量发展阶段冗余空间资源的释放。

第三,构建全流程规划实施机制,开展多维度规划方法实践。“X 分钟城市”规划依赖于有效的实施与保障机制,包括需求挖掘、目标制定、现状评估、规划实施、监督反馈等环节。国内现有社区生活圈规划实践仍存在对居民需求征集手段单一、对社区周围资源挖掘不足、与条块化行政管理体系衔接不足、缺乏统筹设计与监督等问题[48]。根据国际经验,在需求征集阶段,可采用群智感知等技术手段广泛收集居民意见,并在目标拟定阶段与居民进行多轮反馈;现状评估阶段,可采用结构化指标评估,充分挖掘可用资源及其现状;规划实施阶段,可在现有空间手段基础上结合时间、技术手段;监督保障方面,可构建社区尺度和城市尺度实践的领导小组,确保跨部门有效沟通合作,统筹多层级项目清单,实时反馈与评估规划实施效果。

[1] LOGAN T M,HOBBS M H,CONROW L C,et al.The x-minute city:measuring the 10,15,20-minute city and an evaluation of its use for sustainable urban design[J].Cities,2022,131: 103924.

[2] GUZMAN L A,ARELLANA J,OVIEDO D,et al.COVID-19,activity and mobility patterns in Bogotá.are we ready for a ‘15-minute city’?[J].Travel behaviour and society,2021,24: 245-256.

[3] C40 Knowledge Hub.C40 mayors’ agenda for a green and just recovery[R/OL].(2021-07)[2023-10-30].https://c40.org/wp-content/uploads/2021/07/2093_C40_Cities_2020_Mayors_Agenda_for_a_Green_and_Just_Recovery.original.pdf.

[4] Portland Government.The Portland Plan[Z/OL].(2012-04)[2023-10-30].https://www.portland.gov/bps/planning/about-bps/portland-plan.

[5] MORENO C,ALLAM Z,CHABAUD D,et al.Introducing the “15-Minute City” : sustainability,resilience and place identity in future post-pandemic cities[J].Smart cities,2021,4(1): 93-111.

[6] Victoria State Government.Plan Melbourne 2017-2050[Z/OL].(2017)[2023-10-30].https://www.planning.vic.gov.au/policy-and-strategy/planning-formelbourne/plan-melbourne/20-minute-neighbourhoods.

[7] LUCAS K.Transport and social exclusion: where are we now?[J].Transport policy,2012,20: 105-113.

[8] SHARIFI A.From garden city to eco-urbanism: the quest for sustainable neighborhood development[J].Sustainable cities and society,2016,20: 1-16.

[9] ASCHER F.Du vivre en juste à temps au chrono-urbanisme[C]// Les Annales de la recherche urbaine.Persée-Portail des revues scientifiques en SHS,1997,77(1): 112-122.

[10] GWIAZDZINSKI L.Redistribution des cartes dans la ville malléable[J].Espace populations sociétés,2007(2/3): 397-410.

[11] GWIAZDZINSKI L.La ville malleable.In: Theme Europan 12(eds).La ville adaptable: insérer les rythmes urbains[R/OL].(2012)[2023-10-30].https://www.europan-europe.eu/media/default/0001/01/e12_topic_pdf.pdf.

[12] GWIAZDZINSKI L.Quel temps est-il? Eloge du chrono-urbanisme[J].Vues sur la ville,2013(30): 2-3.

[13] 陈子浩,胡杨,王德,等.欧洲城市时间政策的主要议题及相应实践[J].城市发展研究,2022,29(11): 89-96.

[14] MORENO C.La ville du quart d’ heure: pour un nouveau chrono urbanisme[EB/OL].(2016-10-05)[2024-03-07].https://www.moreno-web.net/la-ville-du-quart-dheure-pour-un-nouveau-chrono-urbanisme/.

[15] 柴彦威,李春江.城市生活圈规划:从研究到实践[J].城市规划,2019,43(5): 9-16,60.

[16] 于一凡.从传统居住区规划到社区生活圈规划[J].城市规划,2019,43(5): 17-22.

[17] Paris Region Development and Urban Planning Institute.Sustainable neighborhoods: from exception to propagation[R/OL].(2017-12)[2023-10-30].https://en.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1428/NR__12_web.pdf.

[18] Comune di Milano.Milan 2020 Adaptation strategy[R/OL].(2020)[2023-10-30].https://www.comune.milano.it/documents/20126/7117896/Milano+2020.+Adaptation+strategy.pdf/d11a0983-6ce5-5385-d173-efcc28b45413?t=1589366192908.

[19] Land Transport Authority.Land Transport Master Plan 2040: Bringing Singapore Together[R/OL].(2019)[2023-10-30].https://www.lta.gov.sg/content/dam/ltagov/who_we_are/our_work/land_transport_master_plan_2040/pdf/LTA%20LTMP%202040%20eReport.pdf.

[20] London City Hall.The Mayor’ s Transport Strategy[R/OL].(2018-03)[2023-10-30].https://www.london.gov.uk/sites/default/files/mayors-transportstrategy-2018.pdf.

[21] Hamilton City Council.Access Hamilton Strategy[R/OL].(2022-08)[2023-10-30].https://storage.googleapis.com/hccproduction-web-assets/public/Uploads/Documents/Strategies/24672-HCC-Access-Hamilton-Strategy-full.pdf.

[22] Engage Ottawa.The new official plan: 15-minute neighborhood[EB/OL].(2021-09-27)[2023-10-30].https://engage.ottawa.ca/the-new-official-plan/news_feed/15-minute-neighbourhoods.

[23] City of Portland.The Portland plan progress report[R/OL].(2017-02)[2023-10-30].https://www.portland.gov/bps/planning/documents/portland-plan-2017-progress-report/download.

[24] DUANY A,STEUTEVILLE R.Defining the 15-minute city[EB/OL].(2021-02-08)[2024-03-07].https://www.cnu.org/publicsquare/2021/02/08/defining-15-minute-city.

[25] KHAVARIAN-GARMSIR A R,SHARIFI A,SADEGHI A.The 15-minute city: urban planning and design efforts toward creating sustainable neighborhoods[J].Cities,2023,132: 104101.

[26] Victoria State Government.Creating a more liveable Melbourne[R/OL].(2019)[2023-10-30].https://www.planning.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0022/653125/Creating-a-more-liveable-Melbourne.pdf.

[27] CHAU H W,GILZEAN I,JAMEI E,et al.Comparative analysis of 20-minute neighbourhood policies and practices in Melbourne and Scotland[J].Urban planning,2022,7(4): 13-24.

[28] Portland City Council.Residential infill project[EB/OL].(2020-08-12)[2023-10-30].https://www.portland.gov/bps/planning/rip.

[29] City of Melbourne.Community Garden Policy[R/OL].(2017)[2023-10-30].https://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/city_melbourne_community_garden_policy.pdf.

[30] CHANSON G,SAKKA E.Coworking and the 15-Minute City[M]//Resilient and sustainable cities.Amsterdam: Elsevier,2023: 3-14.

[31] Comune di Milano.Milan 2020 adapt ation strategy: open streets[R/OL].(2020)[2023-10-30].https://www.comune.milano.it/documents/20126/7117896/Open+streets.pdf/d9be0547-1eb0-5abf-410ba8ca97945136?t=1589195741171.

[32] O’ GORMAN S,DILLON-ROBINSON R.20 minute neighbourhoods in a scottish context[R].Ramboll,2021.

[33] NEGM H,MILLER H,EL-GENEIDY A.Exploring the X-Minute City by travel purpose in Montréal,Canada[J/OL].(2023-06-02)[2023-10-30].https://findingspress.org/article/77506-exploring-the-x-minute-city-by-travel-purposein-montreal-canada.

[34] United Nations Climate Change.The 15-minute city[EB/OL].(2021-02-26)[2023-10-30].https://unfccc.int/news/the-15-minute-city.

[35] Tempo Terrtorial.Des outils pour analyser le territoire à travers les temps d’accès[R/OL].(2021-01-26)[2023-10-30].https://tempoterritorial.fr/wp-content/uploads/2021/02/Rennes_Tempo_TempsDAccescompress%C3%A9.pdf.

[36] Mairie de Paris.Crèches,cours d’écoles et de collèges sont ouvertes au public le Samedi[EB/OL].(2023-04-10)[2023-10-30].https://www.paris.fr/pages/creches-cours-d-ecoles-et-de-colleges-ouvrent-aux-familles-le-samedi-17940#une-experimentation-reussie.

[37] GHAFOURI A.La forme urbaine durable: multifonctionalité et adaptation: redéfinir les espaces urbains en tant que zones partagées multifonctionnelles[D].Strasbourg: University of Strasbourg,2016.

[38] STEVENS Q,AWEPUGA F,DOVEY K.Temporary and tactical urbanism in Australia: perspectives from practice[J].Urban policy and research,2021,39(3): 262-275.

[39] Victoria State Government.Sunshine West: Our 20-Minute Neighborhood[R/OL].(2019)[2023-10-30].https://www.planning.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/653130/Sunshine-West-Our-20-minuteneighbourhood.pdf.

[40] MATTIOLI C.Crowd sourced maps: cognitive instruments for urban planning and tools to enhance citizens’ participation// CONTIN A,PAOLINI P,SALERNO R,eds.Innovative technologies in urban mapping[M].Springer,2014.

[41] Victoria State Government.Croydon South: Our 20-Minute Neighborhood[R/OL].(2019)[2023-10-30].https://www.planning.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0023/653126/Croydon-South-Our-20-minute-neighbourhood.pdf.

[42] WHITE G,ZINK A,CODECÁ L,et al.A digital twin smart city for citizen feedback[J].Cities,2021,110: 103064.

[43] The Mayor EU.Barcelona tests 15-min city viability with the help of digital twin[EB/OL].(2023-03-30)[2023-10-30].https://www.themayor.eu/en/a/view/barcelona-tests-15-min-city-viability-with-the-help-of-digital-twin-11685.

[44] Comune di Milano.Milan Digital Factsheets 003: Digital Citizen Folder App[R/OL].(2021-04)[2023-10-30].https://www.yesmilano.it/system/files/allegati/paragrafi/16382/MilanDigitalWeek_Factsheets_03_032921_v4.pdf.

[45] User Centri Cities.The impact of digitalisation: how Milan Bridges digitalisation and sustainability[EB/OL].(2021-07-20)[2023-10-30].https://www.usercentricities.eu/news/impact-digitalisation-how-milan-bridgesdigitalisation-and-sustainability.

[46] ROBINSON S.MAVIS: trial of 3 assistive technologies to make public buses easier to use for persons with disabilities[C].Washington D.C.:Transportation Research Board 100th Annual Meeting,2021.

[47] ALLAM Z,BIBRI S E,CHABAUD D,et al.The ‘15-Minute City’ concept can shape a net-zero urban future[J].Humanities and social sciences communications,2022,9(1): 1-5.

[48] 白雪燕.15 分钟社区生活圈实施机制研究——以上海市漕河泾街道社区规划为例[C]// 中国城市规划学会.人民城市,规划赋能——2022中国城市规划年会论文集(02 城市更新).武汉,2023: 129-137.