引言

随着城市化进程的持续推进,不少历史悠久的机场由原坐落在城市外围转化为地处市中心或近郊地区。这时期的机场一方面因其自身容量趋于饱和亟待向外扩展,又因受限于周边地区的建成区密集、土地征收困难、净空条件差等因素而难以扩张;另一方面,机场地区的航空噪声、航空器污染物排放等环境污染严重影响了周边居民的生活品质,且以机场净空保护和电磁环境保护为主体目标的机场地区控制性规划对机场周边地区高强度的城市开发产生了强制性的约束。为此,内城型机场(inner-city airport)普遍面临着关闭、搬迁的“双赢”抉择:对机场主管机构来说,在远郊新建机场可满足所在地区民航发展的中长期需求;对机场所在地方政府来说,停航后的旧机场地区多由交通类划拨用地转化为可进行招拍挂的经营性用地,集中成片的旧机场用地性质转变及其周边地区所释放的高强度开发潜能是推动内城型机场搬迁的动力源泉。

理论方法层面,陈卫龙和范红轮、黄晓庆等基于旧机场更新相关实践案例论证了旧机场地区的开发模式和开发策略[1-3]。实践层面,当前国内外的旧机场地区更新改造的主流做法是以大面积开敞空间——“跑道公园”为核心进行综合开发。例如:挪威奥斯陆福尔尼布机场(Oslo Airport,Fornebu)综合开发是以南森(跑道)公园为核心,营造集商务办公、休闲娱乐和居住功能为一体的生态社区;德国慕尼黑里姆机场开发以会展中心为主体,打造(跑道)景观公园与办公区、住宅区融为一体的会展新城;南京大校场机场被打造为集高端服务、创意产业、跑道公园为一体的南部新城;上海龙华机场营造以黄浦江西岸艺术中心为核心,以首个获可持续场地设计倡议(SITES: The Sustainable Sites Initiative)金级认证项目的“徐汇跑道公园”为特色的公共文化板块;等等。从我国机场更新理论和实践来看,旧机场地区开发多侧重于城市更新和功能再开发,而忽略了对航空历史文脉的整体延续和保护,同时缺乏对超大用地规模、超长开发周期的旧机场地区综合开发相关决策机制的专题研究。因此,本文以基于谨慎城市更新理论的德国柏林滕博尔霍夫机场项目为例,剖析这种集航空文脉延续和城市功能再提升双重目标于一体的旧机场地区综合开发新模式,论述其在航空历史文化保护、生态环境保护和公众参与等诸多领域所具有的国际示范意义,并分析其对我国旧机场地区城市更新可资借鉴的先进规划理念和决策机制。

1 谨慎城市更新理论的诞生背景及其内涵

德国柏林自1960 年代就开始了大规模的旧城区改造活动,大拆大建的粗暴方式产生了一系列基础设施、环境、交通方面的问题,引发了当地居民持续良久的批判和抗议。直至1984 年在柏林国际建筑展上针对旧城区创立了“谨慎城市更新”理论,并从城市更新目标、建筑改造手段、公共基础设施升级、资金筹措等层面提出了12 条基本原则,柏林城市更新的主旨才逐渐由过去的大拆大建转型升级为当前的以“谨慎的功能混合原则”为核心[4-5]。“谨慎城市更新”理论在柏林的旧城改造实践中不断推陈出新,为其他国家的城市更新提供了先进的理论和实践指导。

“谨慎城市更新”指以全面综合的眼光和行动,解决无法满足现代城市功能需求的旧城区中存在的城市问题,持续改善该区域的经济、自然、社会和环境条件,使其全方位复兴,并走上可持续的发展道路[6]。该理论既注重物质空间的改造,也重视空间内涵和历史文化的保护,最为关键的是维护旧城区原住居民的群体利益。

2 滕博尔霍夫机场地区的谨慎城市更新项目概况

2.1 机场的发展演变过程

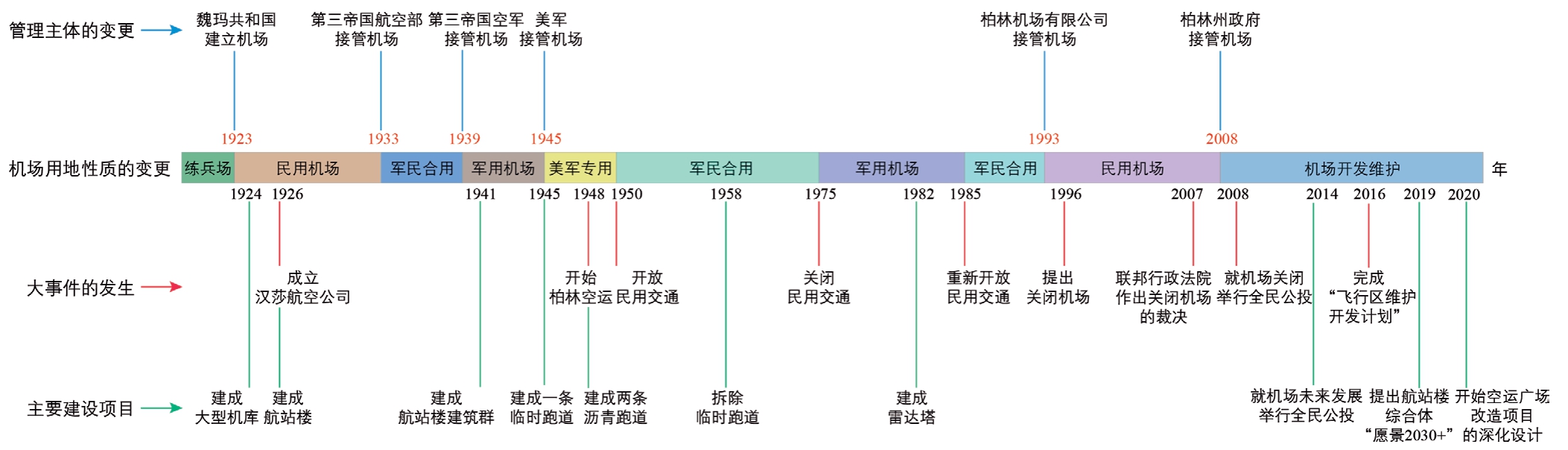

位于柏林南部的滕博尔霍夫机场是德国柏林市历史上的重要机场,该机场距市中心约2.8 km,属于典型的内城型机场。机场地区交通便利,且环绕着多样化结构的社区,人口密集[7]。依据机场性质、机场管理主体变更和重大事件的时间节点,可将该机场的发展演变过程划分为以下时期(图1)。

图1 柏林滕博尔霍夫机场地区演变过程图

资料来源:作者根据参考文献[8-12]绘制

(1)民用机场初创时期(1923—1933 年):受制于《凡尔赛条约》(Treaty of Versailles)对军用航空的约束,也出于“寓军于民”的航空发展战略,柏林市政府将滕博尔霍夫地区改建为民用机场,新设立的德国汉莎航空公司则大力拓展其遍及欧洲、南北美洲地区以及苏联等70 余个城市的航线网络体系,机场由此一度成为欧洲最大的民用机场[8]。

(2)军民合用机场时期(1933—1939 年):第三帝国时期,建筑设计师阿尔贝特·施佩尔(Albert Speer)提出了新柏林城市规划——“世界之都日耳曼尼亚计划”[9]。位于东西向辅助轴线东端的滕博尔霍夫机场与位于南北向主轴线两端的火车南站和火车北站一同构成了柏林市的城市交通门户,由著名建筑师恩斯特·扎格比尔(Ernst Sagebiel)设计的新航站楼和楼前广场也使得该机场成为通往欧洲的门户机场和国家实力的象征。

(3)军用机场时期(1939—1945 年):第三帝国空军接管机场后在北部和西部边缘建设了大型集中营来强迫战俘和犹太人生产大量的空袭装备,该机场由此成为德国空军基地和航空工业基地[10]。

(4)驻德美军接管时期(1945—1993 年):美军接管机场后将其用作专用机场,在柏林封锁期间,滕博尔霍夫机场成为西方盟军向西柏林和德国西部运输生活必需品的主降机场。1950 年美军开放了部分区域用于民航功能,机场容量逐渐饱和。

(5)回归民用机场时期(1993—2008 年):德国统一后,1993 年美军撤离并将机场移交给柏林机场有限公司。1996 年柏林市长、勃兰登堡州州长和联邦运输部长达成“共识决议”,决定先关闭滕博尔霍夫机场,再关闭泰格尔机场(Tegel Airport),并在舍内费尔德机场(Schoenefeld Airport)原址上新建勃兰登堡机场(Brandenburg Airport),作为柏林市和勃兰登堡州的唯一民用机场[11-12]。

(6)机场开发维护时期(2008 年至今):2008 年机场关闭后历时多年最终确定了机场的开发方案和决策机制,即分区、分时地将整个机场开发成为一个集办公、文化创意、旅游、休闲、运动、娱乐、生态保护等多种功能的机场活力区。

2.2 机场地区综合开发的决策过程

滕博尔霍夫机场的开发是一场政府、开发商与公众长期博弈的过程,公众的参与贯穿了其从关闭、规划到运营维护的全生命周期,且参与程度循序渐进,公众为了保障自己的决策权利用公投方式来反对政府的绝对决策权。经过各方反复协商交涉,滕博尔霍夫机场开发最终确立了完善的决策体制机制和开发方案。自1996 年提出关闭机场至今,依据机场发展的重大决策事件,划分为以下三个阶段。

2.2.1 关于机场关闭与否的决策过程(1996—2008 年)

1996 年,柏林市长、勃兰登堡州州长和联邦运输部长三方达成“共识决议”后提出关闭机场。社会各界对此意见不一,支持机场关闭者强调机场对周围居民造成了严重的噪声和污染,而反对机场关闭者认为机场具有极高的历史价值和区位优势。2007 年德国联邦行政法院作为终审法院作出关闭滕博尔霍夫机场的最终裁决。为此,反对者的代表组织——“滕博尔霍夫城市机场权益组织”于2008 年发起了“将滕博尔霍夫保留为商业机场”的公投。由于这是自1995 年柏林宪法修正案允许直接投票和具有法律约束力的公民参与城市发展以来的第一次全民公投,且柏林东部地区的支持率较低,导致赞成票数不足,机场被强制关闭,土地所有权交给柏林市政府。

2.2.2 关于机场未来发展的决策过程(2009—2014 年)

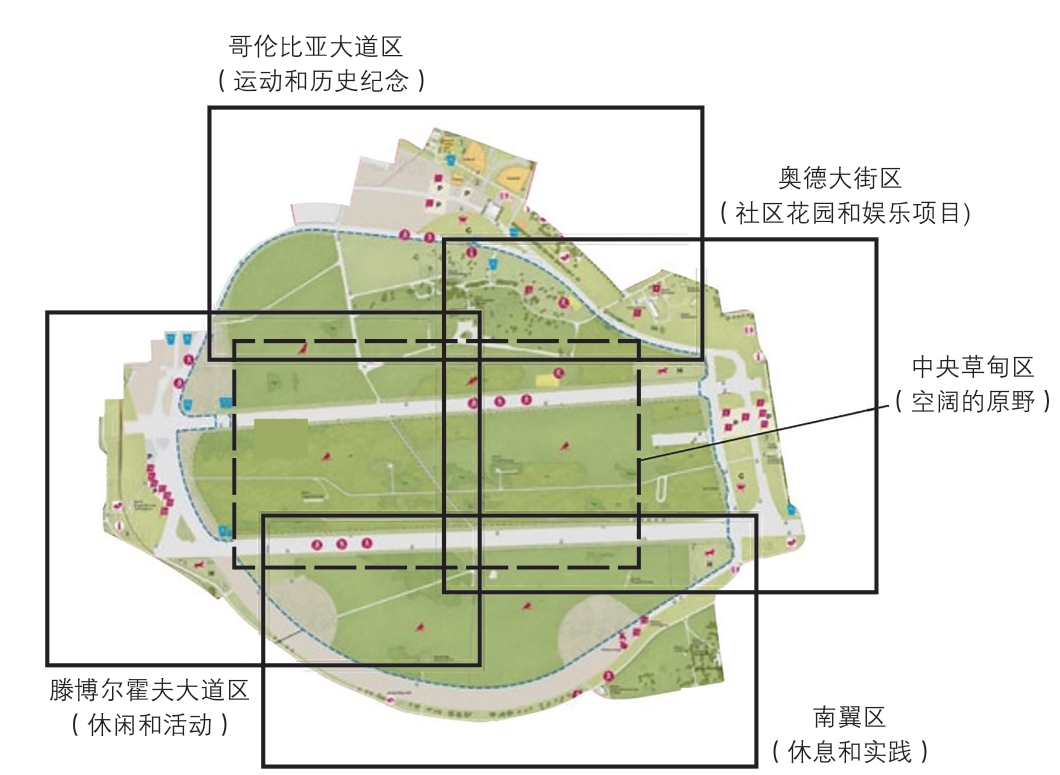

2009 年,一项名为“占领滕博尔霍夫”的倡议呼吁公众进入自1995 年以来始终对外封闭的滕博尔霍夫机场地区来表达抗议。受此影响,次年该机场作为临时性公园对外开放。2011 年,新成立的“滕博尔霍夫项目有限公司”代表参议院城市发展和住房部负责机场整体开发。2013 年该部门公示了“自由滕博尔霍夫总体规划”(Masterplan Tempelhofer Freiheit)方案,将机场内缘占地64 hm2 的区域开发为三个片区:西侧为文教区,南部为商业区,东侧为住宅区(图2)。为了反对这一规划,新成立的“百分百滕博尔霍夫”(100%Tempelhofer Feld)民间组织倡导将滕博尔霍夫机场完全保留为内城开放景观,对公民永久开放,并禁止商业化开发。2014 年,在“百分百滕博尔霍夫”组织征集到有效签名后,柏林选举办公室针对“滕博尔霍夫项目有限公司”和“百分百滕博尔霍夫”各自提出的两个法定规划草案组织了二选一的公投,最终后者提出的法定规划草案获胜。与此同时,《滕博尔霍夫场地保护法》通过。该法案将机场飞行区场地划定为保护区,禁止私有化、出售和新建建筑[13]。

图2 “自由滕博尔霍夫总体规划”方案(2013 年)

资料来源:作者根据参考文献[14]绘制

2.2.3 规划编制和实施过程(2014 年至今)

整个滕博尔霍夫机场开发最终分为三个子项目:一是将椭圆形的飞行区场地开发为大型城市生态开敞空间;二是将航站楼综合体前的空运广场改造为多功能绿地广场;三是将航站楼综合体开发为一个集艺术、文化、办公和创意的多功能创意中心。前两个子项目由参议院环境、运输和气候保护部委托“绿色柏林有限公司”负责开发,该公司专为柏林众多公共开放空间项目提供设计和管理服务;后一个子项目由参议院城市发展和住房部委托给“滕博尔霍夫项目有限公司”牵头再利用开发。这两个公司均为柏林市政府全权控股的非营利性公司,资金多由政府拨款和自有收入提供。

(1)飞行区场地开发项目

2016 年“滕博尔霍夫场地开发维护计划”(Tempelhofer Feld Entwicklungs und Pflegeplan)在参议院、绿色柏林有限公司、公众的三方参与下完成编制。该计划规定了滕博尔霍夫场地保护区的总面积为303 hm2,分为外围草甸环(101 hm2)和中央草甸区(202 hm2)两部分:全开放的外围草甸环提供活动场所,且对中央草甸区起缓冲保护作用;而半开放的中央草甸区用于保护开阔的草甸景观和特有的动植物群,只允许公众在两条跑道上进行有限的休闲活动。依据机场周围环境和区域特性的不同,整个保护区被划分为5 个不同发展主题的区域,分期、分区进行开发(图3)。

图3 “滕博尔霍夫场地开发维护计划”分区定位示意图(2016 年)

资料来源:作者根据参考文献[15]绘制

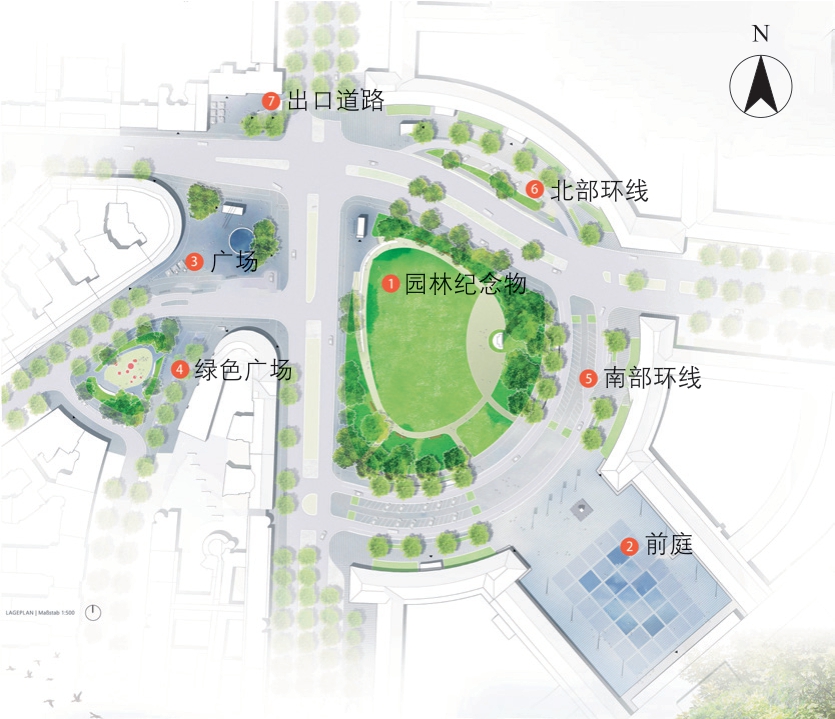

(2)空运广场改造项目

空运广场所在位置最初被规划为滕博尔霍夫机场的标志性前庭,但受二战影响只建成了半圆形草地,战后为纪念柏林空运事件又被建成了以空运纪念碑为标志物的纪念性广场。空运广场不仅作为大型交通轴和滕博尔霍夫机场的主要入口,还服务于超过20 000 人的社区居民、机场游客和员工等。考虑到空运广场具有重要的历史地位和城市区位,加之其现状又与周围空间衔接不连贯,为此实施了空运广场改造项目。该项目既是《柏林城市绿化宪章》中的第一批重大样板项目之一,也是柏林市交通和开放空间创新和可持续发展的示范性项目。项目计划将原有广场延伸为一个约5 hm2 的区域,使其成为滕博尔霍夫机场的高品质入口、环境友好型交通轴和多样化开放空间。该项目于2018 年举办景观规划理念和实施竞赛,以一等奖方案为基础,开展了广泛公众参与活动征求意见,目前还在不断地优化设计中,预计到2025年确定实施方案并开工建设,总投资约1 600 万欧元(图4)。

图4 空运广场规划竞赛一等奖方案

资料来源:https://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/wettbewerbe/ergebnisse/2018/platz_der_luftbruecke/preis_1.shtml

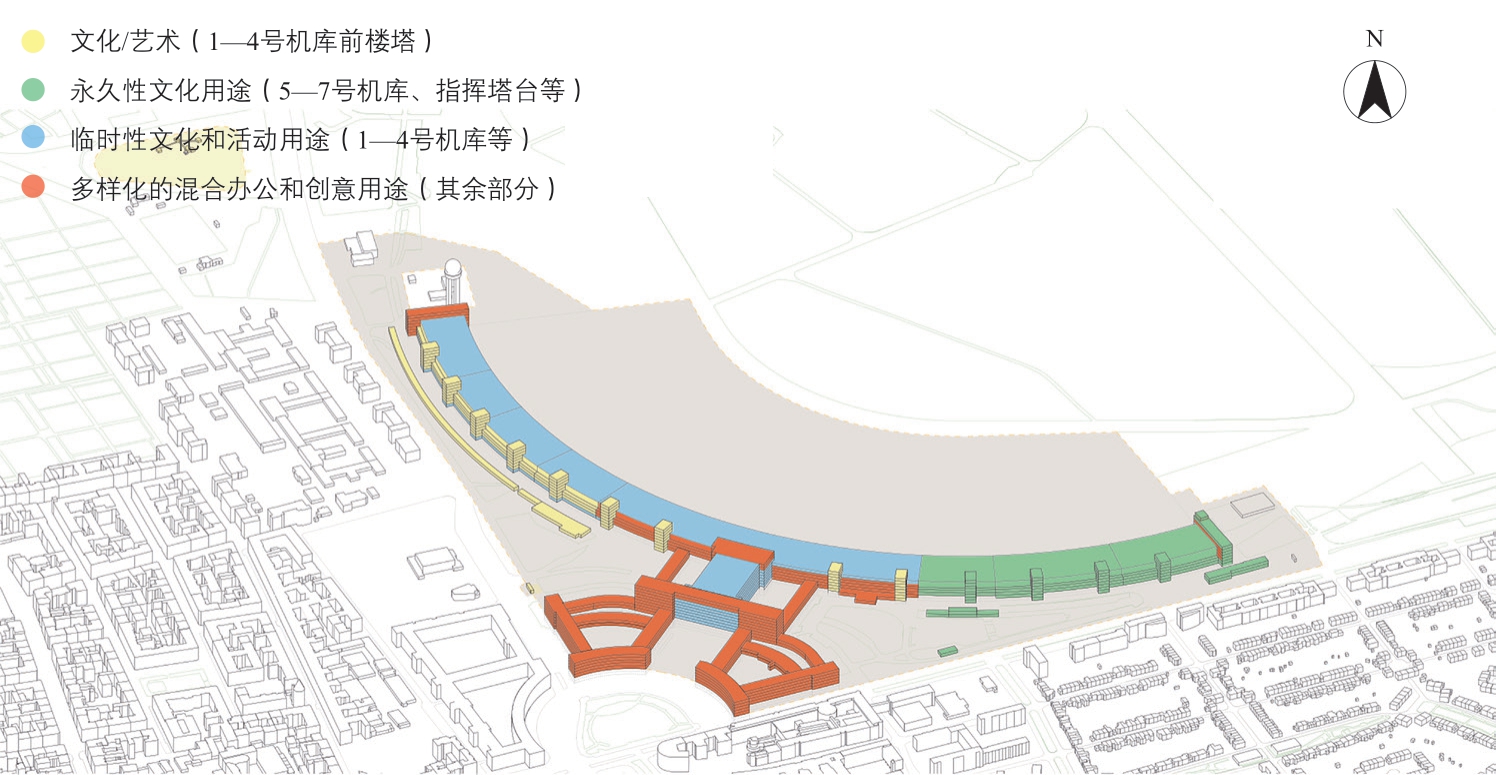

(3)航站楼综合体开发项目

滕博尔霍夫机场航站楼综合体作为1930 年代世界上最大的单体建筑、欧洲最大的保护建筑,总建筑面积达30 万m2,由2 座办公楼群、2 个庭院、1 座候机楼、7 座机库和混凝土停机坪等一系列建筑构成。凭借其航空历史纪念和现代工程技术的价值,该综合体曾于2011 年荣获“德国土木工程地标奖”。滕博尔霍夫机场项目有限公司在对该建筑综合体进行整体调查评估后,认为其一方面存在一定程度的结构损坏,亟待翻修;另一方面又蕴含着巨大的开发潜力,为此提出“愿景2030+”开发计划[16](图5)。该计划从建筑保护和开发再利用两个方面同步推进:一是翻修建筑的表面、外墙和屋顶,并进行配套结构、防火、污染物整治和技术基础设施的全面更新,以满足现代功能使用要求,预计需要15年以上的时间;二是对航站楼综合体的各组成部分进行适应性开发再利用,用于文化艺术、混合办公等功能。

图5 航站楼综合体“愿景2030+”概念图

资料来源:作者根据参考文献[16]绘制

3 基于谨慎城市更新理论的机场地区综合开发实施策略

滕博尔霍夫机场地区综合开发遵循了《柏林城市发展战略2030》(Urban Development Concept Berlin 2030)中的三大战略:一是遵循“保障公众参与,促进多方合作式的城市规划和发展”的战略,在项目规划和运营维护中贯彻政府、公众和开发公司三方参与的理念和模式;二是依据“发展高质量的城市绿地和开放空间”战略,将飞行区场地和空运广场构建为气候友好型的高品质城市绿地;三是以“将柏林打造为创意、艺术和文化的国际中心”目标为宗旨,以航站楼综合体为平台打造文化交流和艺术创意中心[17]。

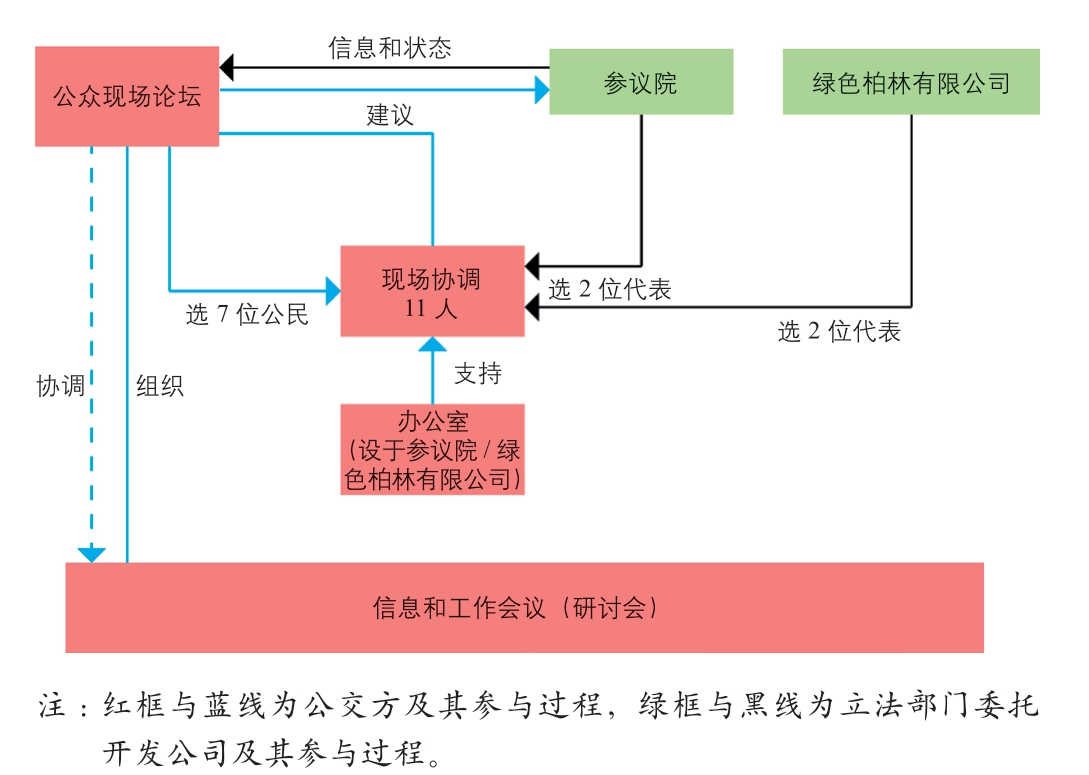

3.1 构建全过程、多样化的多方参与决策机制

在滕博尔霍夫机场从关闭、规划到运营维护的全生命周期中,公众借助公投发声,推动项目决策从政府的绝对主导模式逐渐转为多方参与模式,在三个子项目中分别采取了多样化的参与形式和决策机制。(1)在飞行区场地开发项目中制定了三方参与机制:其中公众现场论坛用于介绍、讨论相关的所有重要主题和规划过程;现场协调会上组织个别主题的商定参与过程;研讨会则针对个别主题进行深入讨论(图6)。(2)在空运广场改造项目中,公众可通过在线平台讨论、现场展示会、研讨会等形式参与规划。(3)在航站楼综合体开发项目中,组建了专门负责公民参与进程的协调工作委员会,通过研讨会、开放日、在线平台讨论等多种形式保障公众参与。

图6 飞行区场地项目中的三方参与模式

资料来源:作者根据参考文献[15]绘制

3.2 注重机场历史建筑分阶段、分层级的多元化保护

滕博尔霍夫机场及其周边地区现有不同历史阶段、多元文化风格的建筑遗存,依据《柏林文物保护法》得到了分类保护。(1)滕博尔霍夫机场、空运广场及其周边地区建筑群一同被列入“遗产建成区”。(2)滕博尔霍夫机场整体被列为“遗产建筑群”,包括:1930 年代第三帝国时期建设的航站楼综合体、两个半圆形的混凝土起飞坪、铁轨线和射击场等;1950 年代—1990 年代驻德美军建设的两条沥青跑道、雷达塔,以及棒球场、野餐区等休闲设施。(3)空运广场被列为“园林纪念物”。(4)“考古遗迹”未来将作为机场历史展览的重要部分:历史与纪念工作组加强了对机场的各历史阶段专项研究和考古挖掘,取得了重大考古成果,包括分布于1940 年代的机场北侧靠哥伦比亚大道的集中营圈地轮廓(地基、铁丝网、柱子)、西侧靠滕博尔霍夫大道的集中营碎片沟、1920 年代的老航站区,以及挖掘出土“BERLIN”中的“R”字样等四处遗迹[18]。

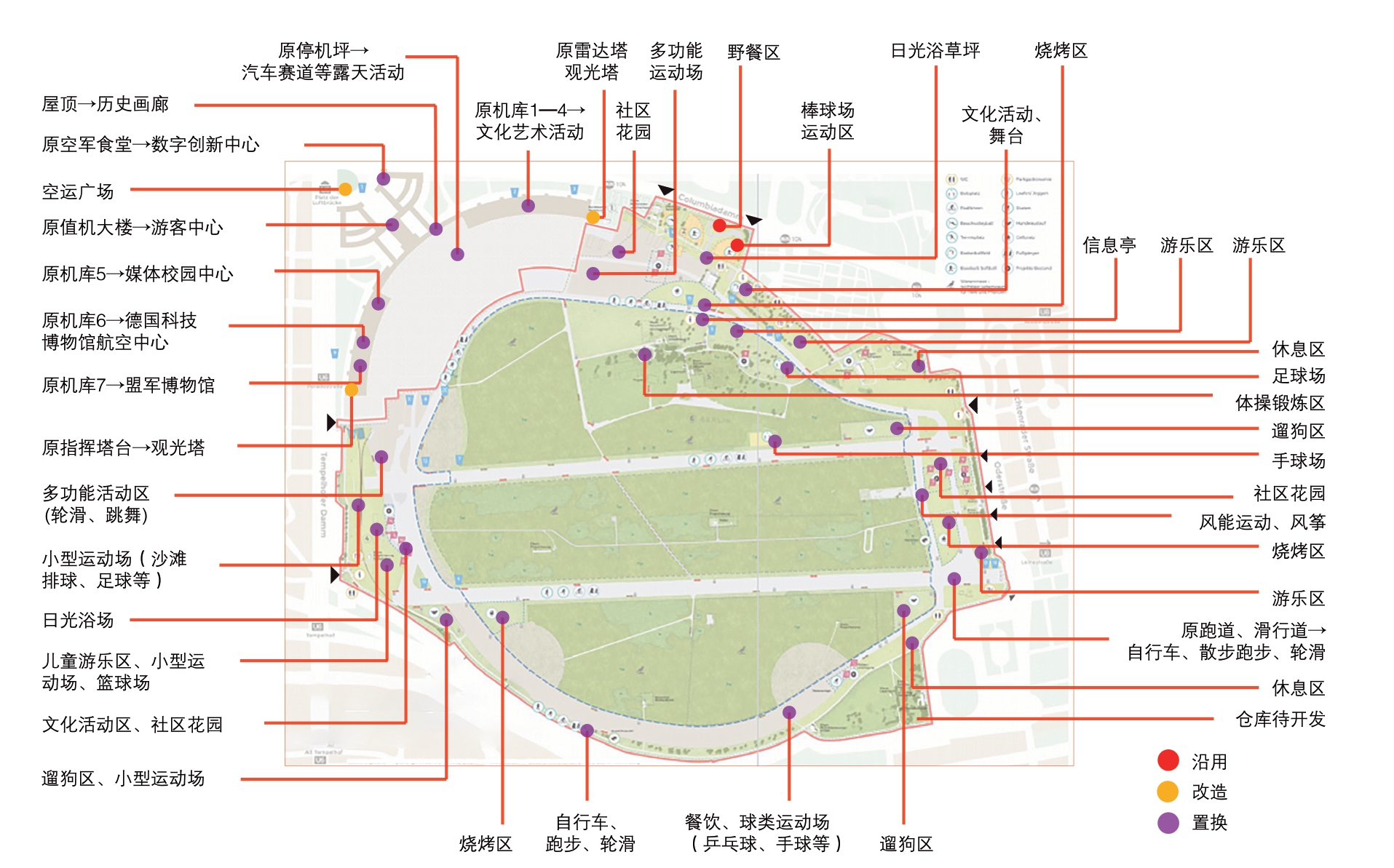

3.3 注重机场历史建筑的活化再利用和多功能的机场活力区开发

依据建筑特性,“滕博尔霍夫机场项目有限公司”和“绿色柏林有限公司”对机场历史建筑制定了以下的适应性再利用方案。(1)沿用原有功能:棒球场、野餐区等美式休闲设施的功能沿用。(2)重新设计改造:空运广场将被改造成为滕博尔霍夫机场的高品质入口和典范型城市开放空间;指挥塔台和雷达塔将被改造为观光塔。(3)功能置换:航站楼综合体的各单体建筑用于各种文化艺术活动;沥青跑道和滑行道用作自行车和轮滑赛道(图7)。

图7 滕博尔霍夫机场地区功能示意图

资料来源:作者根据https://tempelhofer-feld.berlin.de/documents/75/160513_THF_Pla%C3%AAne_Bestand_Web.pdf 中的底图绘制

滕博尔霍夫机场地区作为柏林市最大的城市绿地,由于其独特的规模、位置、功能,与公共交通的良好衔接,以及空间开放性,已经成为柏林城区最具活力的开放空间,为不同年龄段市民和游客提供了多样化活动选择,包括近乎全品类的运动项目、丰富的休闲活动、社交聚会、自然体验和环境教育、文化艺术活动等。

3.4 设置气候补偿区、气候中立型建筑以及具备生物多样性的保护区

滕博尔霍夫机场地区拥有以草地为特征的大面积植被,可进行不受阻碍的夜间热辐射,再通过蒸腾的吸热效果产生冷空气与周围环境进行气流交换,从而降低周围温度。尤其是机场北部与邻近的古墓群、哈森海德公园等开敞空间形成了空气交换路径,可有效缓解柏林市区的气候变化。

机场航站楼综合体的“技术基础设施2030”项目为柏林市基础设施示范项目。其在航站楼屋顶上安装1.2 km 长的光伏系统,并运用污水回收、废气—水热传递技术,基本可实现电力的自给自足和满足建筑采暖系统76%的热量需求,从而被打造为集古迹保护、创新技术和节能建筑一体的气候中立型建筑。

作为柏林生物群落网络中的核心区域之一,滕博尔霍夫机场以干沙草和燕麦草为主的草甸区为动植物提供了宽阔、温暖、干燥的栖息地,繁衍了品种多样的鸟、昆虫和两栖动物。为保护该地区的生物多样性,“绿色柏林有限公司”采取了一系列措施。例如:设置外草甸环作为中央草甸区的缓冲带,并分区进行全年的自然保护监测;通过试点全年的绵羊放牧代替定期割草,以更温和地维护草甸景观;同时在动植物繁衍季节颁发限制进入禁令;等等。

4 基于谨慎城市更新理论的滕博尔霍夫机场综合开发的成效

虽然滕博尔霍夫机场综合开发项目大部分尚处于前期规划或部分实施阶段,但至今已取得较为显著的成效,主要体现如下三个层面。

(1)经济层面——推动产业结构变革,促进城市经济发展

滕博尔霍夫机场区域内的产业结构已由原有的单一民航运输业转为以文化创意产业和旅游业为主的综合性产业,吸引了许多文化机构(如德国科技博物馆、盟军博物馆)、教育机构(如媒体校园中心)等公共机构和公司企业入驻。未来随着更多私营企业的加入,该地区将逐步发展成为柏林重要的文化创意中心。

(2)社会层面——提升居民生活品质,维护绿色空间正义

该机场区域内公共基础设施尤其是交通系统不断得到完善,为公众免费提供了一个可满足各类人群不同需求的公共绿色空间,体现了绿色公平和环境正义。作为柏林市使用率最高的城市绿地,该地区极大地改善了周边社区甚至柏林市居民的生活品质,每年的人流量超300 万人次。

(3)生态层面——缓解城市气候变化,维护生物多样性

作为内城中唯一夜间降温水平显著的区域,滕博尔霍夫机场地区已成为柏林市重要的气候补偿区和温度调节器[19]。据自然保护监测结果统计,该生态保护区现共有329 种野生植物和75 种野生蜜蜂,有着大量的珍稀和保护动植物,甚至濒危物种,生物种类逐年递增。

滕博尔霍夫机场综合开发项目取得了一定的成效,但后续的发展也存在一些问题:关于机场内缘是否开发仍存在争议,近年来由于柏林的住房短缺问题凸显,房地产游说团体又重拾该地区的住宅开发方案,计划发起新的公投来废除现有的开发方案;整个机场开发项目划分为由两个机构分别承接的3 个子项目,彼此之间缺乏衔接和配合,亟待一体化的统筹管理。

5 滕博尔霍夫机场综合开发对我国旧机场更新的启迪

滕博尔霍夫机场更新既是反映德国公众在城市更新领域积极参与的一个先锋典范,也是旧机场地区应用谨慎更新理论的一个经典案例。该机场综合开发集公众参与、功能分区、生态保护和历史保护诸多特征为一体,确保航空文脉延续、公共开放空间营造与土地功能再开发之间达成有机的平衡,最终推动昔日单一航空功能的空港转型升级为如今体现“功能多元化、生物多样性”的中央活力生态区。这为我国北京南苑、大连周水子、青岛流亭、沈阳东塔和厦门高崎等诸多旧机场地区今后的再开发模式转型升级提供了先进的规划理念和可资借鉴的实践经验。

5.1 多方参与贯穿于项目的全生命周期

当前我国的老旧机场改造项目仍处于精英阶层负责规划、最终成果限期向公众公示的传统做法,公众的参与程度有限。为了充分保障公众尤其是周边社区居民的权益,以及防止机场地区更新出现过度“绅士化”现象,应该建立类似于滕博尔霍夫机场的多个相关利益集团、多种渠道的参与机制,在项目的全生命周期内通过多样化的参与方式来提高公众参与的广度和深度,并形成长期的良性互动和正向反馈机制。

5.2 充分挖掘与延续航空历史文脉

旧机场地区的谨慎城市更新应该在传承航空历史文脉的原则下进行,尽可能保存原有的整体航空历史风貌和机场空间形态结构。不同于我国普遍仅将航站楼、机库、塔台等单一的机场历史建筑纳入保护名录的做法,德国滕博尔霍夫机场是将主要机场飞行区和航站区及其机场建筑群均分类列入柏林市文物保护名录,并采用考古的方式进一步挖掘机场遗址以彰显航空文脉的延续性,这尤其值得我国机场历史建筑遗存保护借鉴。此外,如何通过机场历史建筑的适应性再利用手法融合文化创意等产业,以实现旧机场地区社会经济文化的共同发展,同样应是我国机场再开发过程中的重要考量之一。

5.3 分期分区的多元化综合开发模式

老旧机场地区的城市更新是一个开发体量庞大、周期漫长的复杂过程,为实现长远化和可持续发展的目标,前期规划阶段需要对综合开发方案进行反复的更新迭代,而后期实施阶段又需要分时段、分区域逐步动态推进开发。秉承谨慎更新理论的滕博尔霍夫机场更新历经了长达十余年的讨论和方案比选才确定了其多功能导向的规划方案,最终得到了公众的广泛认可。显然,为满足旧机场地区周边居民和所在城市的多样化需求,我国旧机场地区再开发模式应该由目前以单一房地产开发功能(如商务、居住或产业)主导、终极性的全面开发规划逐渐过渡到多功能导向、多业态组合和分期、分片谨慎更新式的综合开发模式。

5.4 营造保护生物多样性的大型生态开敞空间

当前我国旧机场地区更新常见的景观营造手法是基于机场跑道构型打造大型公共绿地——跑道公园,这类人造绿地往往只是具有城市休闲功能的一般性景观公园。滕博尔霍夫机场地区则是通过对原有的草甸区进行生态规划和维护,用以打造具备调节城市气候、维护生物多样性等重要生态功能的原生态郊野公园。显然,以旧机场地区围场河及其周边原始的生态植被环境和空间肌理为基础,充分挖掘和保护既有自然生态元素,推动跑道公园由公园绿化美化模式向生态景观系统模式转型,是我国未来旧机场地区城市更新的着力发展方向之一。

感谢匿名审稿专家对本文提出的宝贵意见和中肯建议!

[1] 陈卫龙,范红轮.机场外迁:战略应对与再开发策略[J].城市规划学刊,2018(增刊1): 102-108.

[2] 黄晓庆.老旧机场更新背景下“新中心型”设计策略研究[C]//中国城市规划学会2019 年会论文集.北京: 中国工业建筑出版社,2019,129-139.

[3] 欧阳杰,朱松.我国内城型机场地区开发模式和开发策略研究——以南京大校场机场地区为例[J].城市,2017(11): 23-28.

[4] 阎明.论城市改造的谨慎更新理论与实践——以柏林为例[J].城市发展研究,2012,19(7): 112-117,122.

[5] 谭肖红,乌尔·阿特克,易鑫.1960—2019 年德国城市更新的制度设计和实践策略[J].国际城市规划,2021(10): 1-19.DOI: 10.19830/j.upi.2019.546.

[6] 杨波,陈可石.谨慎城市更新策略及其实施保障——以柏林施潘道郊区为例[J].国际城市规划,2015,30(增刊1): 94-99.

[7] KONG H.Regeneration of the former Tempelhof airport[D].Delft: TU Delft,2010.

[8] ASSATZK M.Das Tempelhofer Feld: Die Nutzung des Tempelhofer Feldes in der Zeit des deutschen Nationalsozialismus (1933-1945)[R].Berlin:Herausgeber unbekannt,2011.

[9] ROSEAU N.Dal megaevento alla megastruttura,L’aeroporto emblema della città globale[M].Parigi: Le culture della tecnica,2014.

[10] STARZMANN M T.Excavating Tempelhof airfield: objects of memory and the politics of absence[J].Rethinking history,2014,18(2): 211-229.

[11] SZUTA A.Abandoned heritage-the first European airports[J].Czasopismo Techniczne,2019,3: 105-117.

[12] ANDREA S.Sicherheitskonzept für Groβ-und Sonderveranstaltungen auf dem Tempelhofer Feld[D].Hamburg: Fakultät Life Sciences,Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg,2012.

[13] KLEIN T.Urban Planning by referendum: evaluating the outcome of the 2014 Tempelhofer Feld referendum in Berlin and exploring current visions on the Tempelhofer Feld[D].Groningen: Faculty of Spatial Sciences,University of Groningen,2019.

[14] Berlin SPD-Fraktion.Tempelhofer Freiheit-Der Freiraum für die Stadt der Zukunft[R].Berlin: Berlin SPD-Fraktion,2013.

[15] Tempelhof Projekt GmbH.Tempelhofer Feld Entwicklungs und Pflegeplan[R].Berlin: Tempelhof Projekt GmbH,2015.

[16] Tempelhof Projekt GmbH.FLUGHAFEN TEMPELHOF Geschäftsbericht 2019[R].Berlin: Tempelhof Projekt GmbH,2019.

[17] Senate Department for Urban Development and the Environment.Urban Development Concept Berlin 2030[R].Berlin: Senate Department for Urban Development and the Environment,2015.

[18] Landesdenkmalamt Berlin.Denkmaldatenbank[DB/OL].(2022-09-06)[2021-05-05].http://www.berlin.de/landesdenkmalamt/denkmale/listekarte-datenbank/denkmaldatenbank/.

[19] BRENCK M,HANSJÜRGENS B,SCHRÖTER-SCHLAACK C.Gesellschaftliche Wertigkeit des Tempelhofer Feldes[R].Berlin: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung,2021.