引言

国土空间规划作为我国可持续发展的空间蓝图,在引导低碳绿色发展中具有重要意义[1],是“碳达峰、碳中和”战略目标实施的重要支撑保障[2]。自然资源部发布的国土空间规划编制指南对绿色低碳发展提出了指导性政策和原则性要求,但尚未明确减排目标及其落实路径,因此亟待探索在空间规划中建立应对“双碳”战略的逻辑路径和重点领域策略框架,从而确保各地区各领域的有效落实。当前将“双碳”战略纳入国土空间规划体系的研究主要聚焦市县和城市群的空间层级[3-7],存在尺度单一、规划层级间关系不明等问题。也有一些研究基于碳源碳汇空间规律,探讨碳中和评估、碳收支核算、碳风险监测与评价、分阶段差别化治理等实施路径[7-12],但多领域协调的减碳增汇策略与国土空间规划体系的有机融合还有待深化。

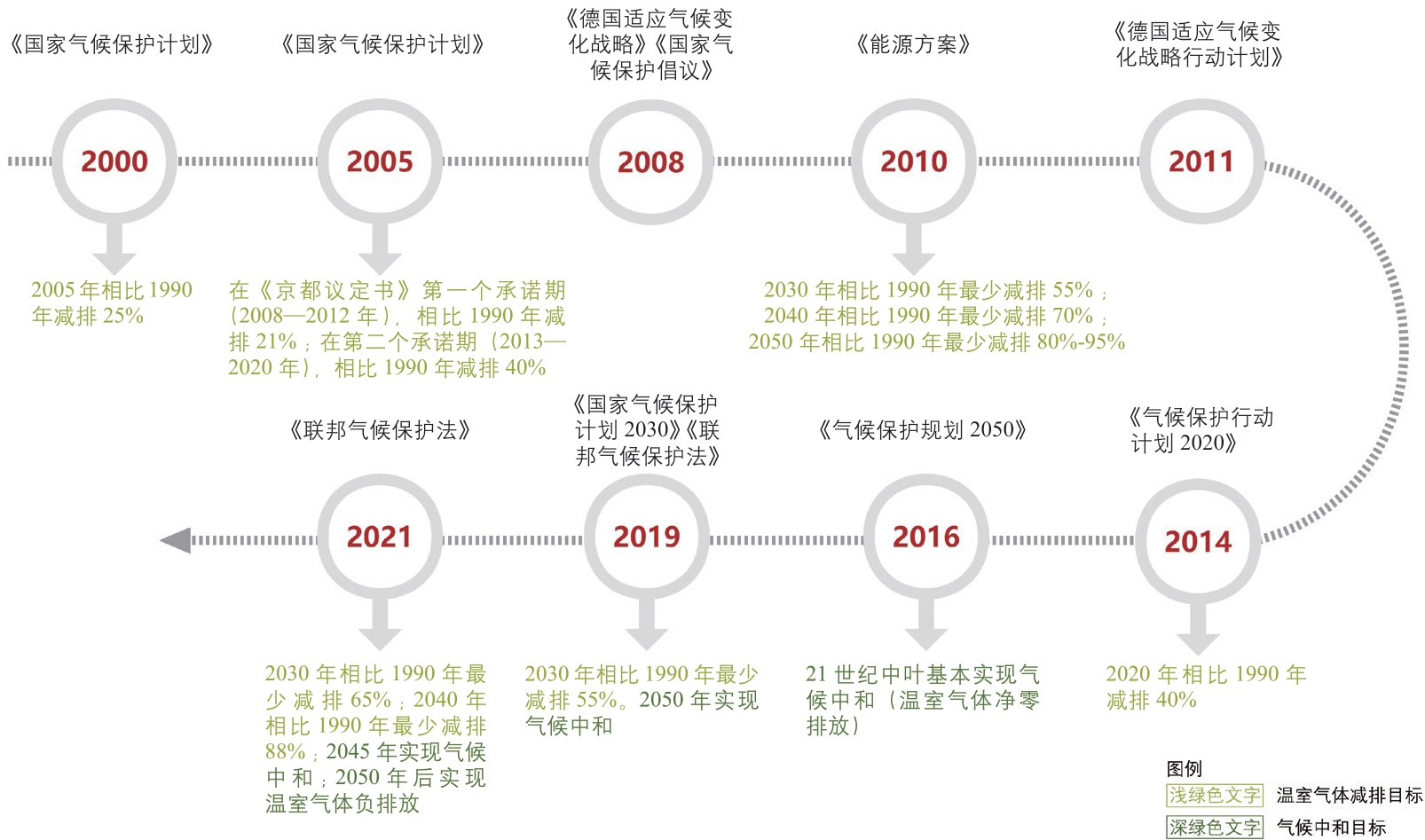

德国是全球最积极应对气候变化、实施低碳政策的国家之一,自1990 年代起就有针对性地提出了气候保护政策,即通过减少温室气体排放以及保护或创造碳汇等方式减缓人类活动引发的气候变化影响[13]。进入21 世纪,德国持续加大减排力度,将气候保护目标由前期的温室气体减排逐渐转变为明确的“气候中和”(即温室气体净零排放),2021 年修订通过的《联邦气候保护法》将实现气候中和的时间节点由原来的2050 年提前至2045 年[14](图1)。

图1 德国联邦政府各版本政策文件中的气候保护目标

资料来源:作者根据参考文献[14-23]绘制

德国将空间规划视为从资源保护、土地供应等方面防范气候变化风险的重要手段[24]。2009 年的德国空间规划部长级会议明确了空间规划的气候保护行动领域,包括:(1)以节能和交通减量为原则的居民点与交通区域发展;(2)从空间角度为可再生能源的发展制定预案;(3)确保CO2 储存设施及相关管网所需用地;(4)支持区域能源方案的制定。这为促使空间规划落实气候保护目标提供了政策基础。目前我国在此领域的案例研究多聚焦于英、法、美、日等国的特大城市或城市群[3,7],对德国的研究局限于其气候保护政策立法[25-26]、气候适应性规划[27]和低碳导向的详细规划(即建设规划[B-Plan])[28]。鉴于此,本文基于德国联邦环境署文献数据库中气候与能源主题框架下有关气候变化的德文和英文研究报告,以及联邦建筑、城市和空间规划研究院文献数据库中能源、环境与气候主题下有关空间发展、空间规划的德文和英文研究报告与期刊文献,梳理德国空间规划落实气候保护目标的法律法规基础,解读不同层级空间规划与气候保护专项计划的融合途径,重点探讨各层级规划在用地、能源、交通、建筑四大领域的气候保护施策路径及其重点,总结施策特征,针对我国国土空间规划落实“双碳”战略提出启示。

1 德国空间规划落实气候保护目标的法律法规基础

在以依法规划为特点的德国,气候保护政策被纳入各类空间规划的法律法规要求,以保障在各层级的空间战略和规划中制定并落实气候保护的相应措施,其中,联邦层级的《空间规划法》、《建设法典》和《自然保护法》成为重要基础。

在《空间规划法》(2008 年)中,气候保护被视为可持续空间发展的重要组成部分,并通过空间规划原则来具体化,主要涉及聚居空间结构①聚居空间结构:一座城市或者村镇的总体骨架组合,通常沿交通轴线形成,包含人口分布、建筑风格与密度、使用途径、基础设施等,表现为路网形式和各部分功能的关系。、交通、能源、用地等方面。按照《空间规划法》的规定,居民点的发展应遵循空间集约化原则,优先考虑已具备充足基础设施的现有居民点和中心地。在交通方面,空间规划应为发展可持续交通和整合性交通体系创造条件。尤其是在交通高度拥堵的地区,应促进交通向铁路、水路等更环保的方式转型。空间结构应有利于较少交通负荷,避免额外的交通。在能源领域,空间规划承担了为可再生能源选取合适空间并确保生态敏感区不被使用的职责。对于土地使用,《空间规划法》要求减少居民点和交通发展对新增土地的使用,同时还应重点发掘土地复垦和再密集化开发的潜力,实施旨在促进城镇内生型发展②内生型发展:改善内部存量的质量,同时限制居民点向外部边缘地带扩展。其核心目标兼顾量和质两个层面,旨在通过激发城镇内部区域和其他建成区域的使用潜力,促进城镇在建设、功能和社会方面的发展。以及现有交通用地发展的措施。

2011 年,修订后的《建设法典》及其气候保护条款首次正式将气候保护明确纳入规划程序和计划。《建设法典》中与气候保护相关的规定主要涉及能源、建筑和用地等。在《建设法典》中,对于建筑物朝向、海拔高度、建设规范和技术规范、可再生能源使用的技术规范、合理的能源供应、能源方案等都有明确的规定,有助于降低能耗。

《联邦自然保护法》(2009 年)主要在自然保护方面融入了气候保护相关规定。首先,特别强调了永久保护生物多样性的意义。其次,在生态系统方面,《联邦自然保护法》中所列的保护对象和行动领域(如土壤、水域、物种和生物群落、自我调节的生态系统等)与气候保护(如土壤碳储量)密切相关。此外,在对自然和景观的体验与感知方面,《联邦自然保护法》强调了人口密集地区和居民点附近区域的休闲功能。在气候变迁背景下,此类区域愈加重要,尤其是在夏季气温大幅上升的城市空间[29]。

除此之外,气候保护的推动力还来自与空间规划相关的各项行业法规。其中,《建筑物使用条例》主要涉及建设指导规划中可再生能源装置所需用地、建筑高度、建筑形式、建筑位置等。2009 年修订的《可再生能源法》致力于进一步提高可再生能源在电能生产中所占比重,与可再生能源发电设备安放位置相关的问题需要空间规划来协调。《热电联产法》(2006 年)提出通过使用热电联产实现每年减少碳排放量的目标,并规定电网运营商必须将热电联产设备接入网。此外,《可再生能源法》和《热电联产法》还明确规定了对能源设备运营方的财政激励措施。

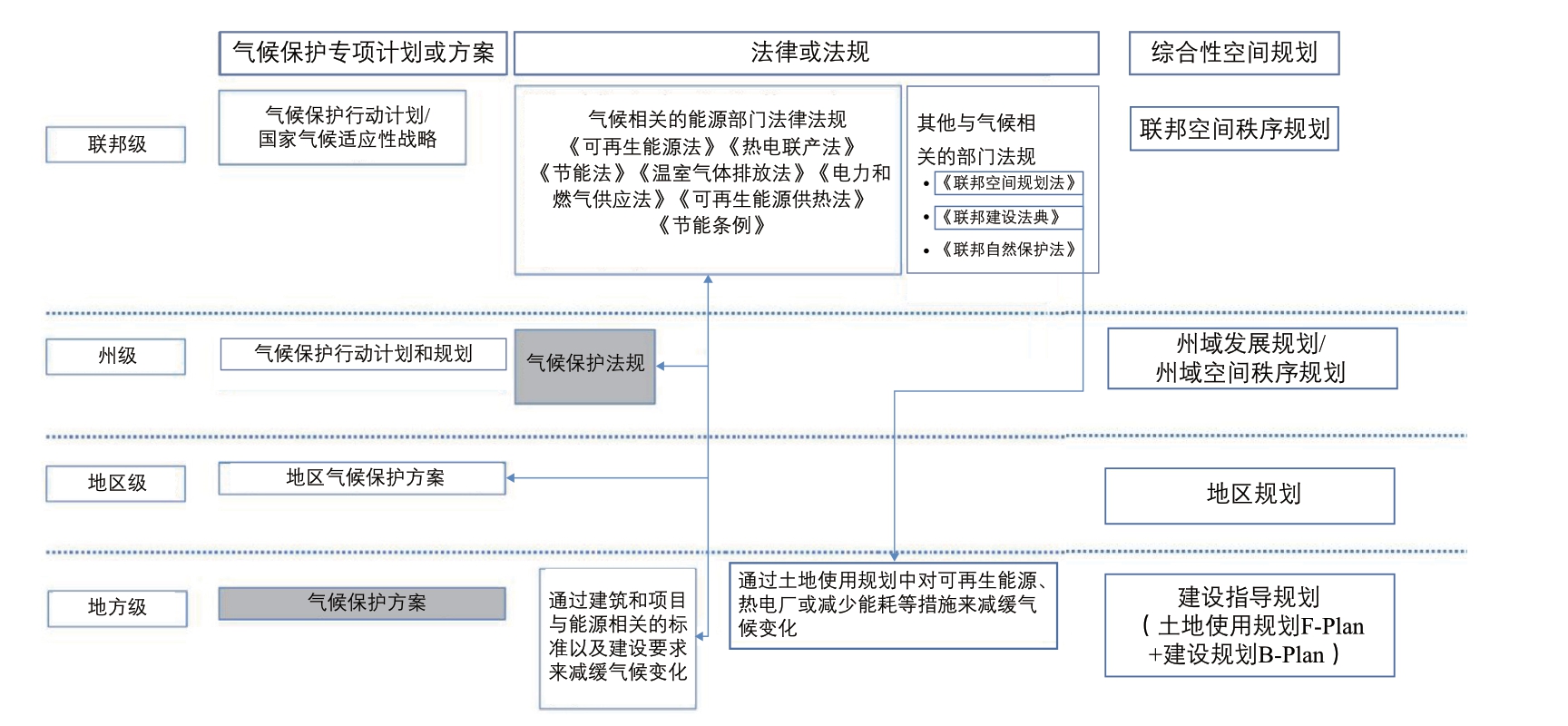

2 德国各层级空间规划与气候保护专项计划的融合

除了联邦层级的法律法规,近年来各联邦州、地区和地方层级也制定了一系列法规,并以法律法规为基础出台了一揽子气候保护规划专项计划或方案,极大地影响和支持了气候保护行动,并在联邦、州、地区和地方四个层级与空间规划逐步实现融合(图2)。

图2 德国各层级气候保护法规和专项计划及其与综合性空间规划的整合

资料来源:作者根据参考文献[30]绘制

2.1 联邦政府的气候保护专项计划与联邦空间秩序规划

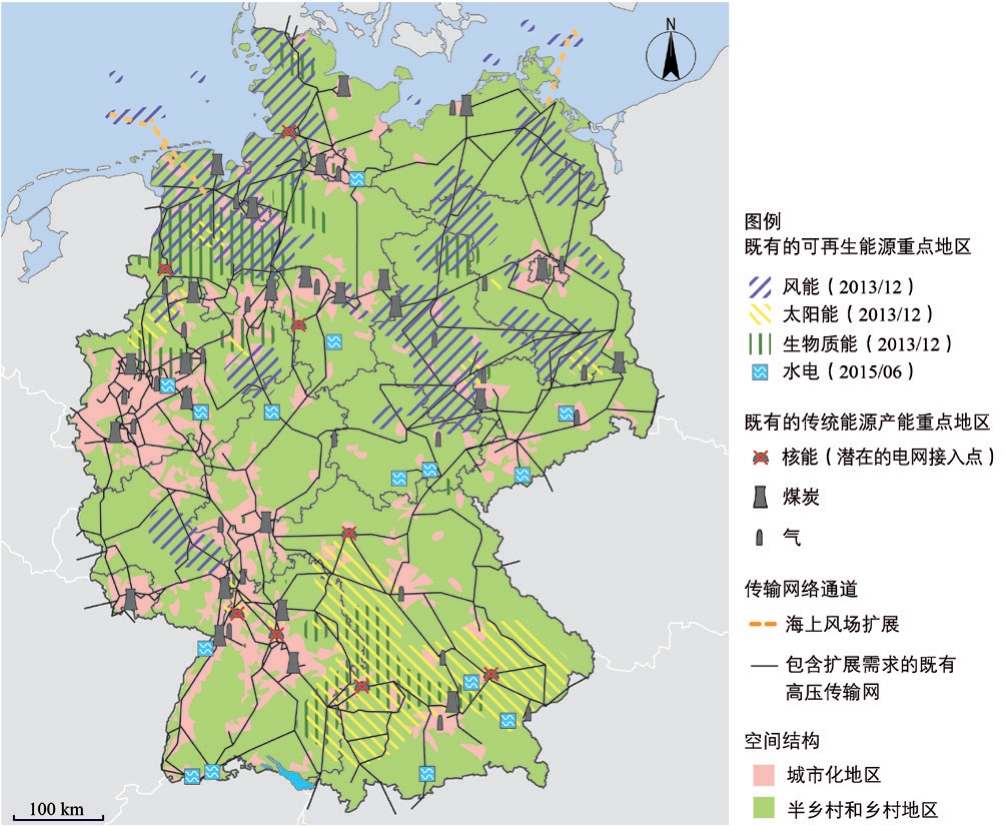

联邦政府的气候保护专项计划主要包括国家气候保护行动计划、国家气候适应性战略及其行动计划、能源方案等,2007 年联邦政府通过的《能源和气候保护一体化纲要》也是其中的重要政策文件。气候保护是联邦空间秩序规划的重要方向性原则,尤其是全国性的能源发展战略需要在联邦层级的规划中进行部署。在2016 年的最新版《德国空间发展的宗旨和行动战略》中,“气候变化和能源转型”首次成为德国联邦层级空间发展的重要理念之一。作为提出分类引导策略的纲领性愿景规划,这份规划政策文件通过将全德风能、太阳能、生物质能和水电发电设施装机容量较高的次区域划定为既有的可再生能源重点优先地区,展示了传统能源产能重点地区和传输网络通道及上述设施和网络与城乡空间结构之间的关系(图3),明确提出空间规划政策应确保可再生能源(尤其是风能)的开发与空间规划目标的兼容性,并需要考虑可再生能源的发展与电网扩建同步[31],为落实《能源和气候保护一体化纲要》的温室气体减排目标及其具体行动计划提供依据,也为各联邦州在空间规划中落实气候保护目标和能源战略目标指引了方向。

图3 《德国空间发展理念和行动战略》(2016 年)中的可再生能源及其网络图示

资料来源:作者译自参考文献[31]

2.2 联邦州气候保护专项计划与州域规划

尽管与联邦政府相比,联邦州在气候保护领域的直接立法权较少,但拥有足够有利于气候保护的行动空间。大多数联邦州都制定了气候保护计划或行动方案,作为对联邦政策的补充,并在具体行动领域提供激励措施,如萨克森、北莱茵-威斯特法伦、巴登-符腾堡等州强调促进可再生能源发展;也有一些联邦州针对各自的重点排放领域作出部署,如为了减少化石能源生产造成的碳排放而支持化石燃料发电厂的现代化等。

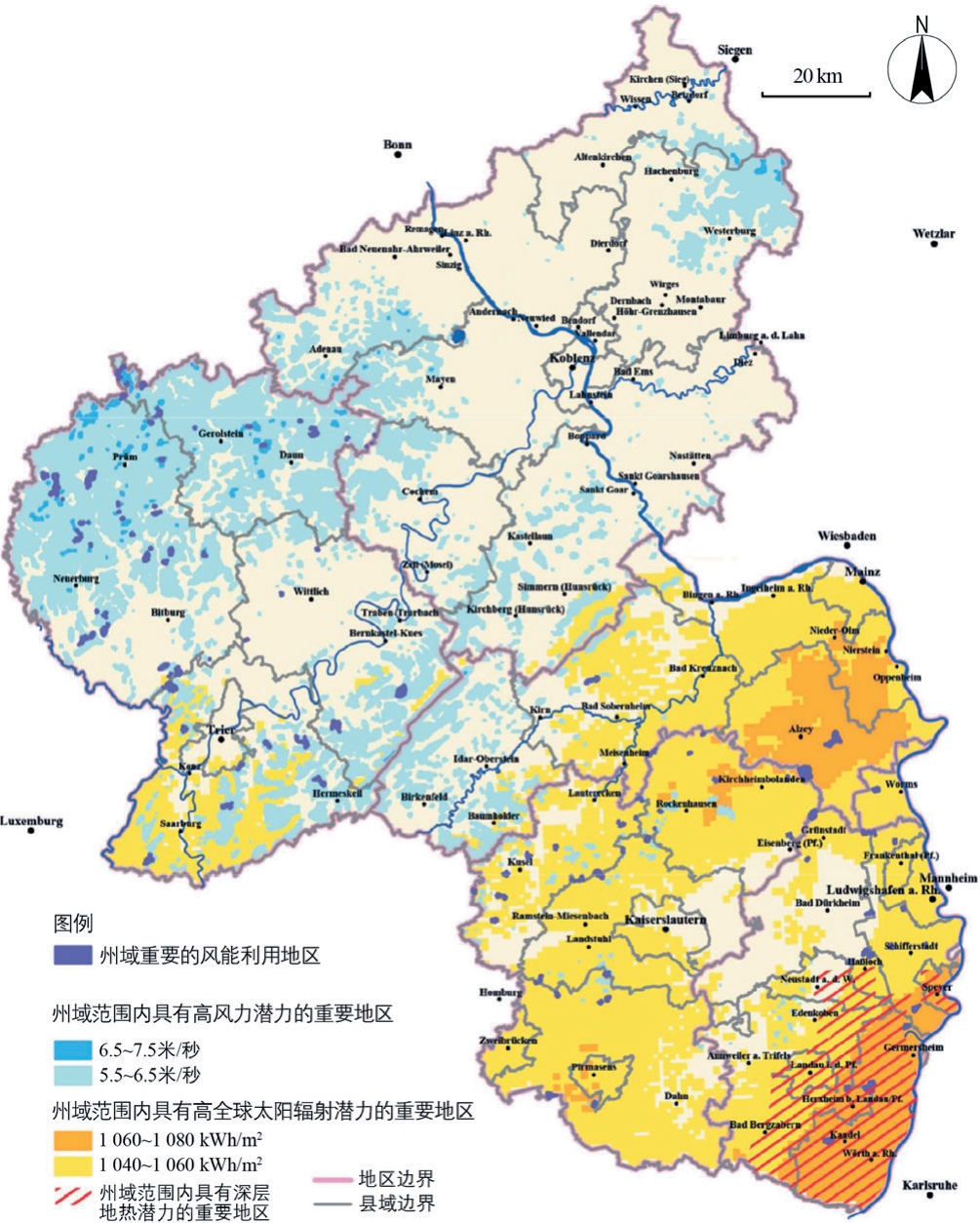

州域规划(州域发展规划或州域空间秩序规划)主要针对州域的空间规划目标,协调州辖范围内所有具有空间影响的政策与决议,属于原则性规划。与联邦空间秩序规划一样,州域规划需要为以可再生能源为核心的气候保护行动计划预留空间。如图4 所示的莱茵兰-普法尔茨州州域发展规划纲要中,对州域内的可再生能源潜力分布地区进行了评估,为在地区和地方规划中合理开发和利用相应的可再生能源奠定了基础。

图4 莱茵兰-普法尔茨州州域发展规划纲要IV 中的可再生能源分布示意图

资料来源:作者译自参考文献[32]

2.3 地区气候保护专项方案与地区规划

交通、能源、土地管理等许多与气候保护相关的行动领域是典型的城乡区域议题,单个城市很难仅在其范围内满足需求,需要在城市间合作的框架内予以解决。地区规划主要是州域发展规划或州域空间秩序规划发展目标在地区层面的细节落实,同时考虑本地区自身的发展目标。地区规划当局必须确保气候保护方案中涉及能源等领域的空间要求及其所用技术能够同其他竞争性空间使用要求协调一致。

2.4 地方气候保护专项方案与城镇建设指导规划

实现气候保护各项目标的措施大多在地方层面最终落实。自1990 年代初以来,德国许多地方城镇当局已在其行政部门建立起气候保护行动机制,制定了以地方气候保护方案和能源方案为代表的一揽子措施,包括但不限于节能、低排放能源供应和低碳交通出行的目标与行动计划,以及建筑节能和可再生能源的供给与使用。弗莱堡、海德堡、斯图加特、明斯特、亚琛、汉堡和慕尼黑等城市是德国在地方层面实施气候保护行动的先驱者。

建设指导规划是地方实施气候保护相关措施的重要规划途径。根据《建设法典》规定,建设指导规划需要关注规划对气候、温室气体排放、可再生能源的使用以及节能的影响。其中,土地使用规划的目标是根据城镇发展的要求,在市域范围内安排各种土地使用类型,在风力发电、太阳能光伏、大型生物质发电等可再生能源设施的选址,以及包括远距离供热网在内的供能网络规划方面具有实际意义。建设规划原则上在土地使用规划的指导下制定,其对象是比较具体的特定规划区,主要目的是确定各种土地使用与建筑控制的法定指标,如通过建筑技术和规划措施尽可能降低热能需求,并确保环境友好型的供能方式[33]。需要注意的是,根据目前的法律规定,建设指导规划中的气候保护问题原则上不能优先于其他利益[34]。

从法律角度来看,地方能源和气候保护方案是(自愿的)非正式专业纲领,但通过将其与建设指导规划或城市建设合同联系起来,可以在空间利用方面具有法定约束力。同时,地方层面的空间规划可以协调和平衡可再生能源的土地使用要求与其他空间用途之间的关系。

3 德国空间规划中的气候保护施策领域及其路径

基于2009 年空间规划部长级会议明确的气候保护行动领域,以及根据德国联邦环境署对空间规划中的气候保护施策实践的研究[32,35],本文将德国空间规划中的气候保护施策领域分为用地、能源、交通和建筑四大重点方向,根据联邦环境署提出的“空间秩序规划和建设指导规划的形态设计可能性实践指南”[35]分析各领域在各层级空间规划中的施策路径,并将施策路径划分为原则性、指标性、空间范围和技术要求四种方式。

3.1 用地领域的气候保护施策路径

用地领域的规划施策,包含用地结构、聚居用地和碳汇用地三方面路径(表1)。

表1 德国各级空间规划中的用地领域气候保护施策路径

注:▲原则性 √指标性 ○空间范围 □技术要求

资料来源:作者根据参考文献[32,35]绘制

用地结构方面,州、地区和土地使用规划一脉相传,都倡导内生型、沿公交轴线发展模式和中心地体系①中心地体系:用于阐述一个区域中各中心地的分布及其相对规模,表现为每个高级中心地都附属多个中级中心地和更多的低级中心地。中心地体系的形成由市场原则、交通原则和行政原则共同支配。。其中,(1)州域规划负责确定结构性的中心地体系;(2)地区规划具体落实中心地体系,通过比较不同空间发展情景及其交通影响等方式选择适宜发展模式;(3)土地使用规划侧重于建筑间空隙②建筑间空隙:相邻地块已建成情况下的中间空隙用地。、闲置地等城镇内生型发展潜力空间的挖掘和开发时序的确定。

聚居用地方面,(1)州域规划对用地增量进行管控,基于人口预测确定建设用地门槛;(2)州、地区和城镇建设指导规划均倡导紧凑布局,规定各片区和各类型住区的最低密度,在土地使用规划和建设规划中进一步强调功能混合,以实现职住、娱乐和服务供应的最佳空间分配,体现原则传导和指标分配的层级性和科学性。

碳汇用地方面,(1)联邦规划提出保护森林、泥炭地等碳汇空间的整体目标和原则;(2)州规划确定开放空间网络结构,划定优先区、保留区等空间,制定泥炭地修复和重新湿润化③重新湿润化:泥炭地的修复措施之一,即对干燥退化的泥炭地采取重新湿润和重新引入泥炭的手段,从而提升泥炭地减碳增汇的效力。原则,提出增加森林覆盖率的指标;(3)地区规划针对森林增长、泥炭开采等特定目标深化优先区、保留区范围,为保护物种、景观、碳汇和个别行动领域制定原则和补偿替代措施;(4)土地使用规划对开放空间进行更细致的范围划定,如界定核心城区和高密度住宅区间的绿色间隔带,划定落叶林、幼林/造林、湿地、高沼等空间,注重开展环境影响评估及相应的管理补偿替代措施;(5)建设规划主要面向小尺度的公私绿地。

3.2 能源领域的气候保护施策路径

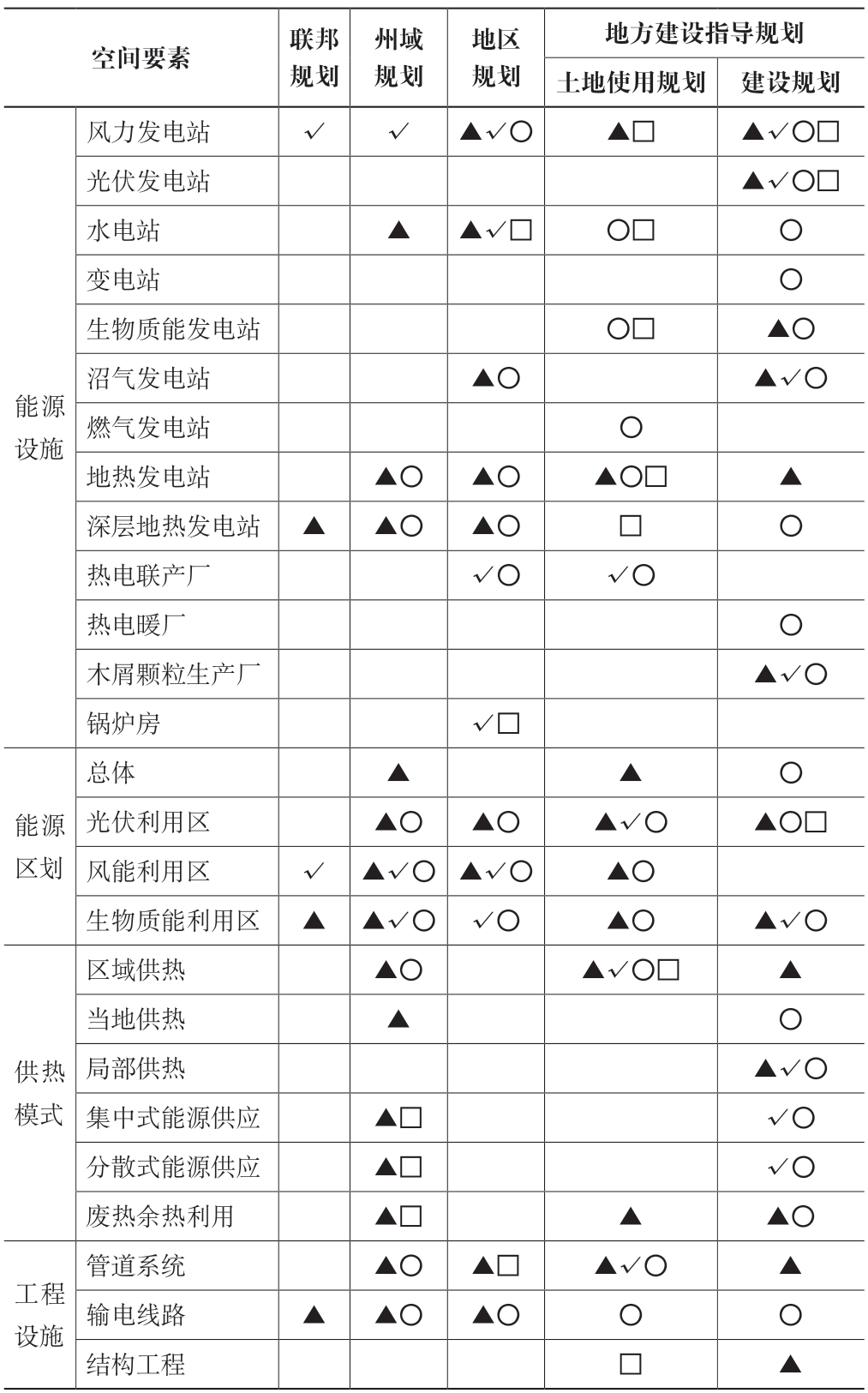

能源领域的规划施策包含能源设施、能源区划、供热模式和工程设施四方面路径(表2)。

表2 德国各级空间规划中的能源领域气候保护施策路径

注:▲原则性 √指标性 ○空间范围 □技术要求

资料来源:作者根据参考文献[32,35]绘制

能源设施方面,(1)联邦规划主要分析能源资源潜力,为能源发展制定整体目标,尤其对有较大空间需求的风力涡轮机的未来数量进行预测;(2)州域规划提出具体的可再生能源供应要求,包括划定能源潜力区、确立开发时序原则、限制装置数量和高度等;(3)地区规划主要涉及各类能源设施选址和旧设施发电功率升级①发电功率升级:用功率更大的新设备取代旧机组,其目的在于提高效率,获得更高的风力收益,并为分散设备的有序再开发提供可能。的原则,为新建设施数量、高度、输出功率等设定管控指标;(4)土地使用规划为不同设施进一步制定选址规则;(5)建设规划侧重于设施布局,对建筑边界、设备间距、辐射范围、装机容量等作出更详尽说明和指标管控,还制定旧设施发电功率升级、补偿替代、避免噪声排放等措施。

从州到地方层级,设施选址要求由大及小,由浅入深。以地热发电站选址为例:(1)州规划从供给侧角度将可废热利用的合适地点、高效的热电联产厂、外部建设区等粗略地划定为地热发电站潜力区;(2)地区规划注重平衡效应,考虑其选址需协调与地下其他能源的竞争关系;(3)土地使用规划对其在内部建设区②内部建设区:位于建设规划有效区或建成区内的地区。中可再生能源特殊区、工业区、混合区和商业区以及外围非建设区③外围非建设区:城镇范围内位于建设规划有效区或建成区外的地区。的选址规则分别进行细化说明;(4)建设规划侧重于设施区内的规划布局。风力发电站则强调旧设施发电功率升级原则:(1)地区规划从减少对景观、人类和鸟类负面影响的整体目标出发,提倡大幅减少低效旧涡轮机的数量和场地;(2)土地使用规划从区划角度出发,规定只允许在风能优先区或集中区新建涡轮机,而既有涡轮机在优先区或集中区外虽也受保护,但拆除后无法再新建;(3)建设规划侧重于开发时序,规定只有在现有涡轮机(包括位于土地使用规划规定区域外或城镇外的涡轮机)搁置或拆除后,才允许土地使用规划中规定新建的风力涡轮机运作。

能源区划方面,(1)联邦规划对标国家战略目标;(2)州域规划制定总体供热原则,粗略划定能源优先区、保留区、适宜区,设定允许在排除区内使用的特殊条件和规模、最低发电量等指标;(3)地区规划和土地使用规划落实能源区域划定和指标传导;(4)建设规划重点划定可再生能源优先使用区,就场地设计、近远期规划、减少干扰等提出策略,具体制定特殊区相关指标。

州域规划和建设指导规划均提及能源的总体使用分配原则,其中,(1)州域规划综合考虑供给侧和需求侧,根据建筑区热需求、供热系统、当地资源潜力等制定供热原则;(2)土地使用规划重点考虑供给侧,基于提取热量的潜力制定建筑区的能源更新标准;(3)建设规划侧重于需求侧,对可再生能源优先使用区进行更细致的划分,如远程供暖优先区、天然气供应优先区、无管网连接供暖区等。

州、地区和建设指导规划对特定能源区划的规划选址都有所涉及。以光伏利用区为例:(1)州规划基于太阳辐射潜力、场址转换和预留、冲突最小化等原则划定光伏利用潜力区;(2)地区规划对潜力区进行筛选,制定潜力区的适用和排除标准,如优先选择聚居用地的屋顶、外墙、闲置地或已受损害的场址等,而自然景观保护区、开采区、预防性洪泛区或军事防御区等均需排除在外;(3)土地使用规划将光伏利用区细分为地面光伏系统与建筑构筑物附近及其屋顶上的光伏装置,并分别制定相应标准;(4)建设规划则进一步确定光伏特殊区和补偿区,进行场地设计和近远期规划,采取特定建设措施和防止干扰策略。

供热模式方面,(1)州域规划提出加强本地和远距离供热系统网络的扩建新建,通过集中或分散式能量转换技术或利用余热来提高能效的策略;(2)土地使用规划重点关注区域供热,为供给侧确定区域供热优先区和主要扩建目标,并对需求侧进行区域划定和技术规定;(3)建设规划侧重于供热网络连接设施的修建,对中央供暖站和季节性热水储存器进行选址,为设施容量、供热覆盖率和产量等设立管控指标。

工程设施方面,(1)联邦规划主要规定电网扩建相关的法律体系和管理体系;(2)州域规划为缩短管道线路、联合基础设施、新建高压电线、铺设地下电缆等制定一系列原则;(3)地区规划进一步制定关于技术基础设施的捆绑集中、新的(跨)地区技术管道系统、扩建新建电网、铺设电缆等原则;(4)土地使用规划和建设规划均绘制形成管道或电缆的现状和扩展规划线路图,前者还提出低能耗策略,后者则具体指出可再生能源的应用领域。

3.3 交通领域的气候保护施策路径

交通领域从跨区域交通、公共交通、私人机动车交通、自行车交通、步行交通五方面实现规划施策,重点在于地方城镇层面(尤其是土地使用规划)(表3)。

表3 德国各级空间规划中的交通领域气候保护施策路径

注:▲原则性 √指标性 ○空间范围 □技术要求

资料来源:作者根据参考文献[32,35]绘制

跨区域交通方面,州域规划确定大规模跨区域的公路和铁路连接,并作为优先事项进行集约开发,土地使用规划强调在具有转运中心职能的货运交通中提供替代服务。

公共交通方面,土地使用规划在出行方式选择上提倡运营经济舒适的有轨电车和轻轨;线路上则通过轻轨线路规划空间,改善公交网络和出车频次,为学校和日托中心提供替代线路服务,为通勤者提供郊区连接线路;此外还倡导建立功能复合的P+R 设施,如在停车场上架设光伏发电装置。建设规划侧重于小范围特定公交线路和设施,促进有轨电车线路与短途公交系统连接,规定交通绿化带并提供噪声防护措施,通过新轻轨站连接新开发区和公共交通系统。

私人机动车交通方面,土地使用规划倡导道路安宁化管理,创建共享汽车服务和企业交通服务,以及在公司区域内增加使用环保交通工具;建设规划主张发展兼容的停车系统,以确保停车空间需求得到满足。

自行车交通方面,土地使用规划倡导优化自行车道的连续性,优化道路设施,建立自行车停车库,完善自行车租赁服务。

步行交通方面,土地使用规划倡导在线路上优化人行道的连续性,缩短步行到市中心的距离;设施配置上注意地形和障碍以及改善指示牌等步行设施。

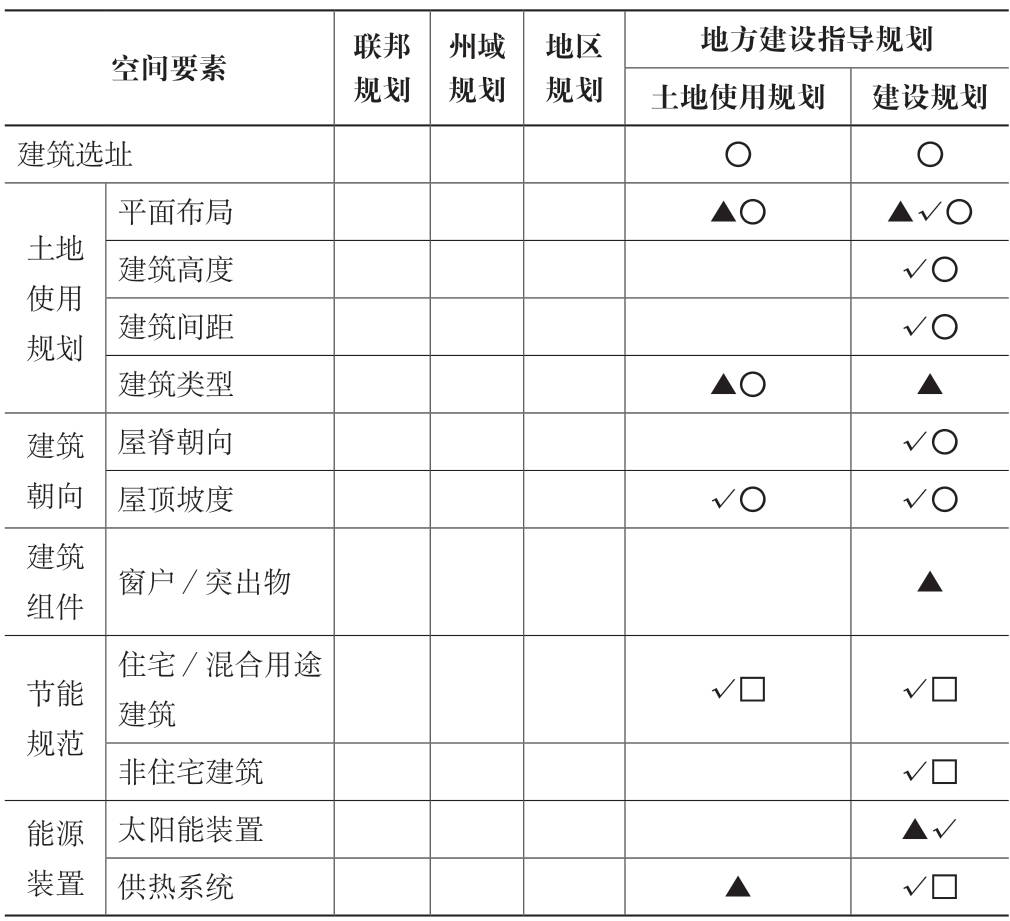

3.4 建筑领域的气候保护施策路径

建筑领域仅由建设指导规划层面进行规划施策,涉及建筑选址、建筑形态、建筑朝向、建筑组件、节能规范、能源装置六方面内容。建设规划作为对土地使用规划的补充说明,更详尽且实施性更强(表4)。

表4 德国各级空间规划中的建筑领域气候保护施策路径

注:▲原则性 √指标性 ○空间范围 □技术要求

资料来源:作者根据参考文献[32,35]绘制

建筑选址方面,土地使用规划根据太阳能有利位置来确定规划建筑区的位置,建设规划具体划定建设区边界。建筑形态方面倡导紧凑布局,如在土地使用规划中提出创建优先建造联排住宅和长条形公寓楼,在建设规划中进一步规定建筑使用类型、辅助设施和种植,制定了建筑表皮/体积比、(不)可建地块的用地面积、高度和间隔深度等指标。建筑朝向方面,土地使用规划和建设规划规定建筑最佳倾斜度,部分建设规划还规定主要屋脊朝向。建筑组件仅由建设规划来规定,如要求主要使用区的大窗户朝南、小窗户朝其他方向,避免在隔热的建筑围护结构中设置天窗、凸窗和突出物。节能规范方面,土地使用规划落实住宅/混合用途建筑需符合的低能耗房屋标准要求;建设规划除上述规定之外,还规定非住宅建筑需采用高能效住宅标准并执行附加要求。能源装置方面,土地使用规划要求节能翻新和采用被动房设计;建设规划为了支撑其具体落实,对太阳能装置的安装位置和住宅区与太阳能装置之间的距离进行管控,并为满足被动式房屋住区的剩余热量需求制定策略,如联排住宅由小型中央供暖站负责,空置的独户住宅由太阳热能装置和节能热泵来满足等。

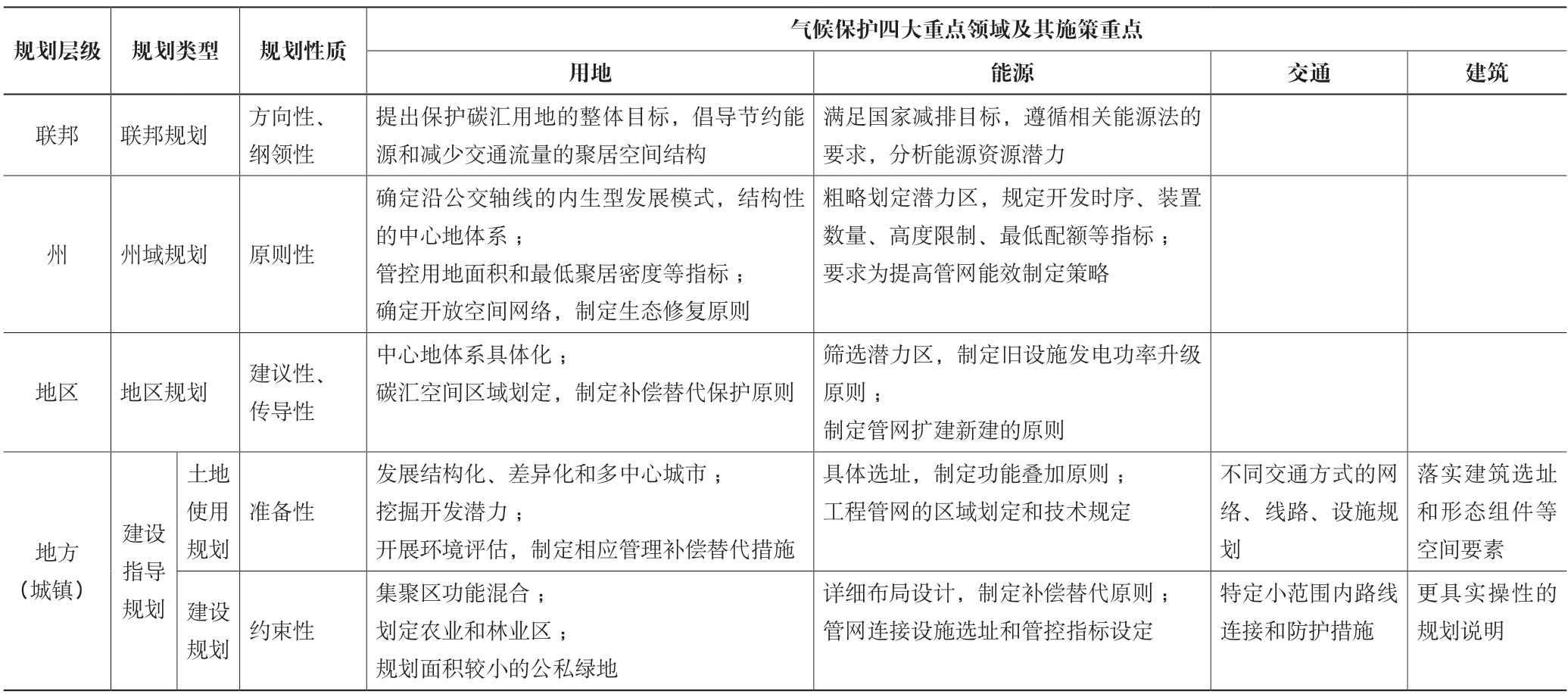

3.5 四大领域在各空间层级的气候保护施策重点

整体而言,在联邦、联邦州、地区和地方层面,四大领域的施策重点各有不同,主要表现在如下几个方面(表5)。

表5 德国各级空间规划中用地、能源、交通、建筑四大领域施策重点

资料来源:作者根据参考文献[32,35]绘制

(1)用地领域在联邦和州层级仅聚焦保护碳汇用地和内生型发展等原则性要求,在地区规划和建设指导规划中则进一步落实低碳导向的空间结构。

(2)能源领域跨越四个层级,联邦层级通常提出原则性的减排目标,分析既有能源资源的潜力;州层级粗略划定能源利用的潜力区,提出结构性的管网要求,并对既有空间进行评估;地区和地方层级则落实能源设施点位和适宜利用的区划。

(3)交通和建筑领域主要在地方规划中落实空间要求。在交通领域,土地使用规划主要确定不同交通方式的网络、线路和设施,建设规划更注重特定小范围内的路线连接和防护措施。在建筑领域,土地使用规划落实建筑选址和形态组件等空间要素,建设规划则作更详尽、更具实操性的补充说明。

4 总结与启示

4.1 德国气候保护目标下的空间规划施策特征

综上所述,为落实气候保护政策,德国的空间规划形成了对应四个层级的四大重点领域施策技术要点,呈现出以下特征。

基于空间规划对时空资源配置的特质,强调气候保护政策的空间需求。从用地、交通、能源、建筑四大重点领域实现对气候变化影响的减缓,主要体现在:(1)低碳导向的用地空间结构模式,重点在于通过聚居和交通用地空间形态的优化来减少交通出行能耗及其排放;(2)落实以能源系统为主体的气候保护设施空间,重点在于为风能、水力、光伏、生物质能、地热能等可再生能源提供适宜空间[36];(3)保障气候保护资源用地,重点在于保护和合理利用森林等碳汇资源[32]。

各层级规划中的气候保护政策对应同层级规划定位,从原则引导到空间保障层层传导。整体而言,联邦和联邦州层级的空间规划侧重于整体减排目标控制下的定性原则要求与低碳导向空间格局的结构性引导;地区和地方规划则进一步落实定点定线的空间范围和技术装配要求,并逐步强化指标管控。

明确落实其他部门规划和相应的法律法规条款:《空间规划法》和《建设法典》为促进气候保护提供了法律框架,从联邦到地方各层级的气候保护计划、倡议、方案以及能源方案均与空间规划进行了有效衔接,涉及能源、自然保护等相关领域的法律法规条款也得到了空间上的响应。

4.2 德国空间规划中的气候保护政策应用对我国的启示

自我国实行碳达峰、碳中和战略以来,各地正在推进的国土空间规划编制工作已开始逐渐响应“双碳”目标。在这种背景下,本文的研究结果对我国确定国土空间规划“双碳”应对逻辑路径和重点领域策略框架具有如下启示。

(1)以空间主动适应性和空间保障为抓手响应双碳战略。上述研究表明,空间规划的特征决定了其支撑双碳战略的重点即需要落实能源等关键领域减碳增汇技术模式选型的空间保障,也必须在规划布局和交通出行结构中主动适应源头减排、资源保护与可持续利用等有利于减碳增汇的空间形态布局模式。如在能源领域,自然资源部发布的省市国土空间规划编制指南中已提出了落实能源资源安全底线和利用上限的要求,未来应进一步综合考虑供给侧对可再生能源资源及其设施的空间保障,以及需求侧对低碳能源利用的空间模式响应;而低碳排放的土地利用结构也需要明确指标管控要求和碳汇保护用地区划。

(2)对应五级三类规划定位形成层层深化与总详衔接的传导机制。借鉴德国经验,我国五级三类国土空间规划中的减碳增汇策略需要确定对应规划层级和规划类型的传导模式,从上层级规划对于资源评估、空间格局、设施布局、管控指标的引导性、结构性要求逐渐传递到下层级具体的用途管制,本层级的传导是否具有强制性与该层级是否具有立法权有关。此外,德国建设指导规划中的土地使用规划和建设规划虽然不能完全对应我国的总体规划和详细规划,但两者之间的传导对我国市县级和乡镇级总规与详规间传导也具有一定的借鉴意义,即在总规中确定响应双碳空间结构与主要设施的独立用地和综合管网体系,在详规中细化设施用地布局要求和技术规定。

(3)对应事权,为各部门双碳方案和行动计划落实空间配套。双碳战略的落实是一项涉及发改、环境、能源、交通、建筑、绿化、林业、农业、水务等多个部门的复杂系统工程,目前各地也都在积极编制响应双碳目标的综合性方案和计划。德国的经验表明,从空间规划的事权来看,其作为综合性规划,重点聚焦于为各部门的气候保护方案和行动计划落实空间配套,为多领域的减碳增汇施策路径、法律规定和技术要求提供综合性的空间布局指引和关键指标管控,也需要与能源等领域的专业规划协调,有针对性地运用各类工具,调和各方利益。

(4)创新管控工具和管制规则,促使国土空间规划更好引导绿色低碳发展。目前我国国土空间规划编制中以主导功能为主的规划分区工具和管制规则难以有效满足双碳需要,需探索更适用的管控工具和管制规则。如德国为协调能源空间和其他竞争性空间之间的关系所划定的可再生能源优先区、保留区和适宜区,以及与我国现行的耕地占补平衡制度有异曲同工之妙的碳汇空间补偿替代机制,对可再生能源资源利用的落地以及生态保护红线以外的重要碳汇空间质和量的保护都具有重要的借鉴意义。

德国空间规划中的气候保护施策路径为我们提供了很好的启示,但也需要认识到,我国的“30·60”双碳承诺意味着要在比德国等西方国家更短的时间内完成碳达峰到碳中和的跨越,也面临着平衡经济稳步增长与快速节能减碳之间冲突的更大挑战。此外,我国“省—市—县(市)—镇(乡)”垂直管辖的城镇体系与德国的城市、村镇、城市州、州直辖市均为独立平行自治体的行政管理体系也有很大差异。因此在借鉴时不能照搬对应,而需要根据我国国情和各地资源禀赋和发展阶段的差异进行审视,尤其是探索符合我国特色的国土空间规划减碳增汇时间表和施策机制,更充分地发挥空间规划在我国推进双碳目标实现中的作用。

[1] 庄少勤,赵星烁,李晨源.国土空间规划的维度和温度[J].城市规划,2020(1): 9-13,23.

[2] 中共中央国务院.关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达锋碳中和工作的意见[R].2021.

[3] 熊健,卢柯,姜紫莹,等.“碳达峰、碳中和”目标下国土空间规划编制研究与思考[J].城市规划学刊,2021(4): 74-80.

[4] 张赫,王睿,于丁一,等.基于差异化控碳思路的县级国土空间低碳规划方法探索[J].城市规划学刊,2021(5): 58-65.

[5] 李春慧,胡林,王晓宁,等.基于“双碳”目标的城乡规划策略[J].规划师,2022,38(1): 12-16.

[6] 王垚,朱美琳,王勇,等.长三角城市群碳中和潜力评价与实现策略研究[J].规划师,2022,38(3): 61-67.

[7] 覃盟琳,欧阳慧婷,刘雨婷,等.“双碳”目标下我国湾区城市群空间规划应对策略[J].规划师,2022,38(1): 17-23,31.

[8] 陈可欣,陶韦华,方晓丽,等.国土空间规划中碳中和评估及规划应用路径研究[J].规划师,2022,38(5): 134-141.

[9] 丁明磊,杨晓娜,赵荣钦,等.碳中和目标下的国土空间格局优:理论框架与实践策略[J].自然资源学报,2022,37(5): 1137-1147.

[10] 崔金丽,朱德宝.“双碳”目标下的国土空间规划施策:逻辑关系与实现路径[J].规划师,2022,38(1): 5-11.

[11] 黄贤金,张安录,赵荣钦,等.碳达峰、碳中和与国土空间规划实现机制[J].现代城市研究,2022(1): 1-5.

[12] 赵荣钦,黄贤金,郧文聚,等.碳达峰碳中和目标下自然资源管理领域的关键问题[J].自然资源学报,2022,37(5): 1123-1136.

[13] FLEISCHHAUER M,BORNEFELD B.Klimawandel und Raumplanung[J].Raumforschung und Raumordnung,2010,64(3): 161-171.

[14] Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)[EB/OL].(2019-12-17)[2022-02-15].https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/KSG.pdf.

[15] Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz und Reaktorsicherheit.Nationales Klimaschutzprogramm.Fünfter Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe CO2-Reduktion[R].Berlin,2000.

[16] Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz und Reaktorsicherheit.Nationales Klimaschutzprogramm.Sechster Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe CO2-Reduktion[R].Berlin,2005.

[17] Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz und nukleare Sicherheit.Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) [EB/OL].(2008-06-18)[2022-02-15].https://www.klimaschutz.de/.

[18] Bundesregierung.Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel[EB/OL].(2008-12-17)[2022-02-15].https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaanpassung/das_gesamt_bf.pdf.

[19] Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz und nukleare Sicherheit.Klimaschutzprogramm 2030.Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele 2030[R].Berlin,2019.

[20] Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.Energiekonzept für eine umweltschonende,zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung[R].Berlin,2010.

[21] Bundesregierung.Aktionsplan Anpassung der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel[R].Berlin,2011.

[22] Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz,Bau und Reaktorsicherheit.Aktionsprogramm Klimaschutz 2020[R].Berlin,2014.

[23] Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz und nukleare Sicherheit.Klimaschutzplan 2050.Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung[R].Berlin,2016.

[24] WENDE W,HUELSMANN W,MARTY M,et al.Climate protection and compact urban structures in spatial planning and local construction plans in Germany[J].Land use policy,2010(27): 864-868.

[25] 廖建凯.德国的气候保护立法及其借鉴[J].环境保护,2010(15): 64-66.

[26] 廖建凯.德国的气候保护政策及其动因分析[J].气候变化研究进展,2010,6(6): 468-472.

[27] 魏薇,秦洛峰.德国适应气候变化与保护气候的城市规划发展实践[J].规划师,2012,28(11): 123-127.

[28] 殷成志,杨东峰.低碳发展导向的德国城市规划调控力分析[J].城市发展研究,2014(12): 45-51.

[29] MENGEL A.Ziele und Steuerungsinstrumente des Naturschutzes im Klimawandel[M]// MENGEL A.Naturschutzrecht im Kontext von Klimawandel und Energiewende.Kassel,2019: 16-53.

[30] SCHETKE S,LEE H,GRAF W,et al,Application of the ecosystem service concept for climate protectionin Germany[J].Ecosystem services,2018(29):294-305.

[31] Geschäftsstelle der Ministerkonferenz für Raumordnung im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland[R].Berlin,2016.

[32] AHLHELM I,BULA A,FRERICHS S,et al.Klimaschutz in der räumlichen Planung: Gestaltungsmöglichkeiten der Raumordnung und Bauleitplanung-Praxishilfe[R].Berlin: Umweltbundesamt,2012.

[33] SCHOLZ S,SCHRÖTER F,WERMUT,M.Reduktion der CO2-Emissionen mittels planungsrechtlicher Festsetzungen in B-Plänen[J].UVP-report,1998(12): 26-29.

[34] BMVBS: Bundesministerium für Verkehr,Bau und Stadtentwicklung.Stadtentwicklung -Rechtsfragen zur ökologischen Stadterneuerung[EB/OL].(2009-08-01)[2022-08-16].https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/exwost/Studien/2009/RechtsfragenStadterneuerung/gutachten_lang.pdf?_blob=publicationFile&v=2.

[35] AHLHELM I,BULA A,FRERICHS S,et al.Klimaschutz in der räumlichen Planung: Gestaltungsmöglichkeiten der Raumordnung und Bauleitplanung-Kurzdokumentation der Fallstudien[R].Berlin: Umweltbundesamt,2013.

[36] SAUTHOFF M.Klimaschutz in der Raumordnung[J].Zeitschrift für Umweltrecht,2021(3): 140-148.