引言

基层公共产品的供给模式与当地的经济发展水平、社会福利政策和地域文化特征密切相关,是城市治理的核心议题之一,影响城市的宜居性和可持续性。据统计,1960—2017 年全球大部分发达地区的政府公共社会福利开支升幅高于经济增长[1]。在快速城镇化背景下,我国各大城市长期偏重市区级中大型公共服务设施的建设,而对社区级基层公共服务设施的重视程度不足[2-3],设施供给过程中的主体单一、供需错配、供给机制“碎片化、非均等”、运营不可持续等问题凸显[4],加强城市规划与社会治理的协同以应对空间与社会治理的脱节成为政策研究热点[5]。“十四五”期间,我国城市更新、老旧小区改造工作将社区生活圈公共服务供给的提质增效列为核心目标;《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》也明确指出要编制城乡社区服务体系建设规划,将综合服务设施建设纳入国土空间规划体系,并积极引导市场主体进入社区服务领域。

在后工业化、土地资源紧缺和老龄化程度日益加深的香港特区,基层公共服务产品的供给是地方社会福利开支的重要组成部分。据统计,香港的公共社会福利开支(包括社会福利和医疗开支的总额)占本地生产总值的比例,已由1997—1998 年度的3.6%提高至2018—2019 年度的5.9%[6]。目前,香港已经建立起较为成熟的多元共治体系①“多元共治”社会治理模式一般指在政府的主导下,以公共部门、第三部门、私营机构、专业人士等为代表的不同主体在社会治理过程中共同合作、相互协调,提升区内大多数公众的共同利益,形成良性互动,体现出开放公共管理和广泛公众参与的治理理念。,其公共服务具有供给主体多元化[7]和去中心化[8]等显著特征,被认为是高密度紧凑城市治理的典范,对于内地城市推进基层治理现代化建设,审视政府、市场和社会在供给中的角色和边界具有重要借鉴意义。

以往对香港公共服务设施的研究多从资源配给和规划设计的角度出发,探究某单一类型设施的规划设计特点,例如休憩设施[9]、菜市场[10]、安老服务设施[11]和婴幼儿服务设施[12]等;部分研究针对香港高密度城市环境的特征,从公共服务设施的密度与宜居性[13]或高密度旧区中的公共服务设施规划设计特征[14-15]等角度对设施供给的特征和规律进行了研究。目前尚缺乏从地方治理机制的角度,系统性回顾和审视香港基层生活圈内各类公共服务设施供给的研究。

社区生活圈的核心配置要素应包含商业服务、医疗卫生、文化体育、社会福利以及教育医疗设施等基层公共服务设施,这也是影响居民社区满意度的显著因素[16]。其中,环卫文体、社会福利、医疗卫生类设施在我国基层供给的问题较为突出。因此,本文通过聚焦上述三类设施在香港的供给机制演变过程、现状要素和模式特点,总结和审视香港供给模式的经验,以期为内地正处于发展转型期的高密度城市提供路径参考和政策启示②本文部分论述是基于作者参与香港公共政策类研究项目所获资料。。

1 香港基层公共服务设施供给政策回顾

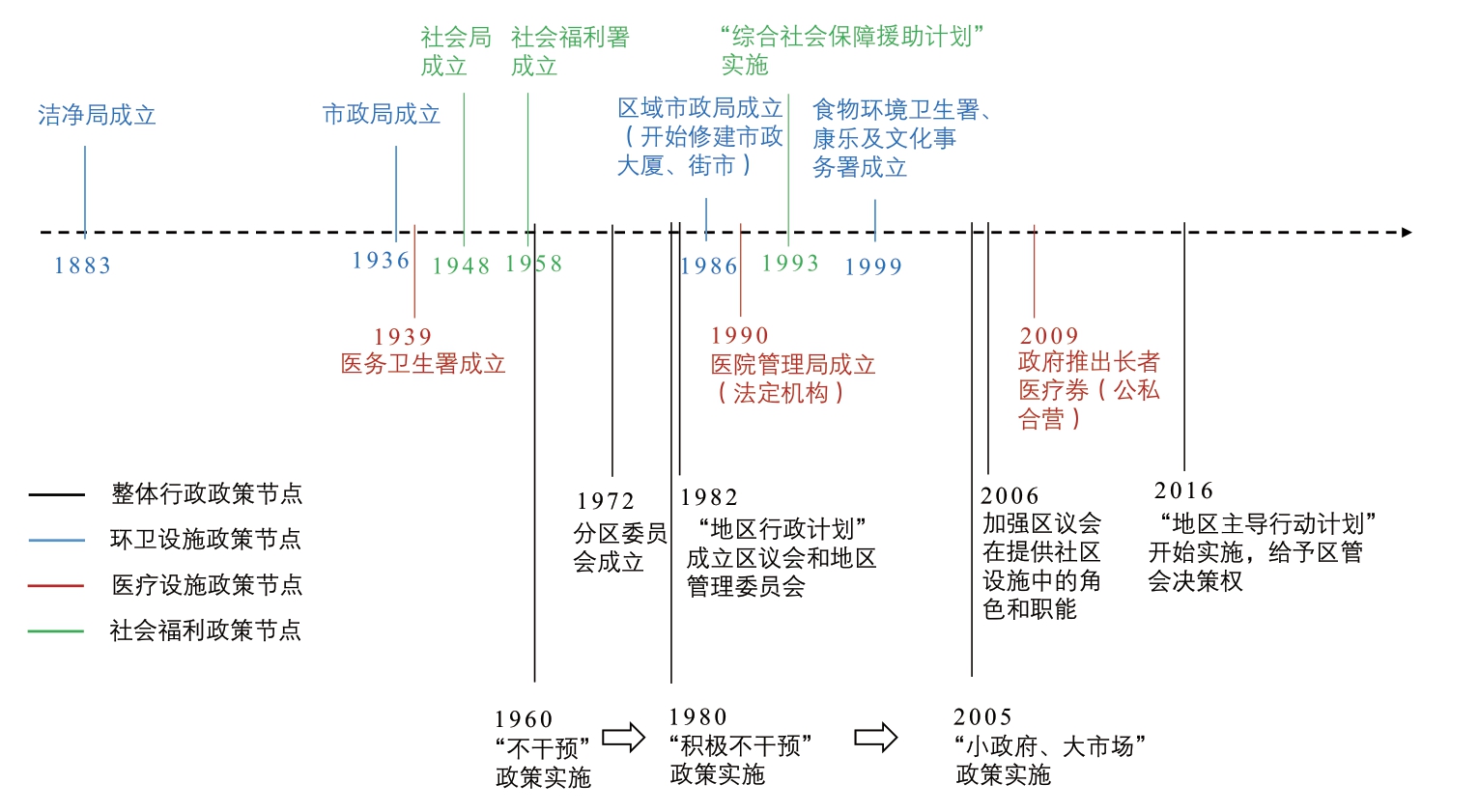

社会福利政策是影响社区设施供给模式的重要因素。港英政府自1980 年代开始实施积极不干预政策,即政府只扮演监管和推动市场的角色,实行“最大的支持,最小的干预”。这一政策在1997 年香港特区政府成立后逐步改进为“小政府、大市场”政策[17]。此后,政府所承担的福利责任主要是提供补救性社会救助安全网,加大了对社会服务的财政资源投入,并开始注重引导和培育市场主体参与提供公共产品,非政府组织、社会企业和法定机构开始在公共产品供给方面发挥积极作用[18-19]。在政府与市场合作的政策沿革中,环卫、康体、福利和医疗等设施的供给模式发生了显著转变(图1)。

图1 香港经济福利政策和各类公共服务设施供给主体的演变

1.1 环境卫生与康体文化设施供给、管理运营的分权与放权

1883—1986 年,香港洁净局、市政局、区域市政局[20]相继成立,统一行使环卫和康体文化事务管理职能。而后,香港政府于1999 年改组市政服务管理制度,成立食物环境卫生署(下称食环署)和康乐及文化事务署(下称康文署),并划分了各自职能。此外,1982 年起,香港政府在18个区分别派设民政事务专员作为最高级官员代表,主持地区管理委员会工作,以配合地区发展的需要,推动地区计划的实施[21]。2006 年起,区议会在社区设施供给中的角色、职能和拨款得到强化[22],可参与管理部分社区设施,如小区会堂、图书馆、休憩用地、体育场馆、公众泳池和泳滩等。目前,香港在公服设施管理上实施“一级政府、两级管理”制度,包括全港性的特区政府直管,以及地区性的民政事务专员、区管会和区议会协同管理。

香港现行的规划体系中,环卫和康体设施的供给采取自上而下与自下而上相结合的模式,旨在发挥法定规划自上而下统领全局作用的同时,通过自下而上、非法定的社区规划来重塑社区特色,尊重社区居民的意愿。因此,规划类型包括特区政府推行的自上而下的全港性规划,例如分别由食环署和康文署负责的环境卫生设施规划和康体文化设施规划,以及地区层面推动的以地区为本的自下而上的社区规划。“湾仔蓝屋”的活化规划就是后者的典型——这是由社区的利益相关者联合圣雅各福群会自发推动蓝屋成为活化历史建筑的伙伴计划保育项目,最终建成了包括香港故事馆、公众休憩空间和配套小食、糖水店的综合空间,是休憩用地和保留历史建筑物作文化、社区和商业用途的自下而上式实践代表[23]。

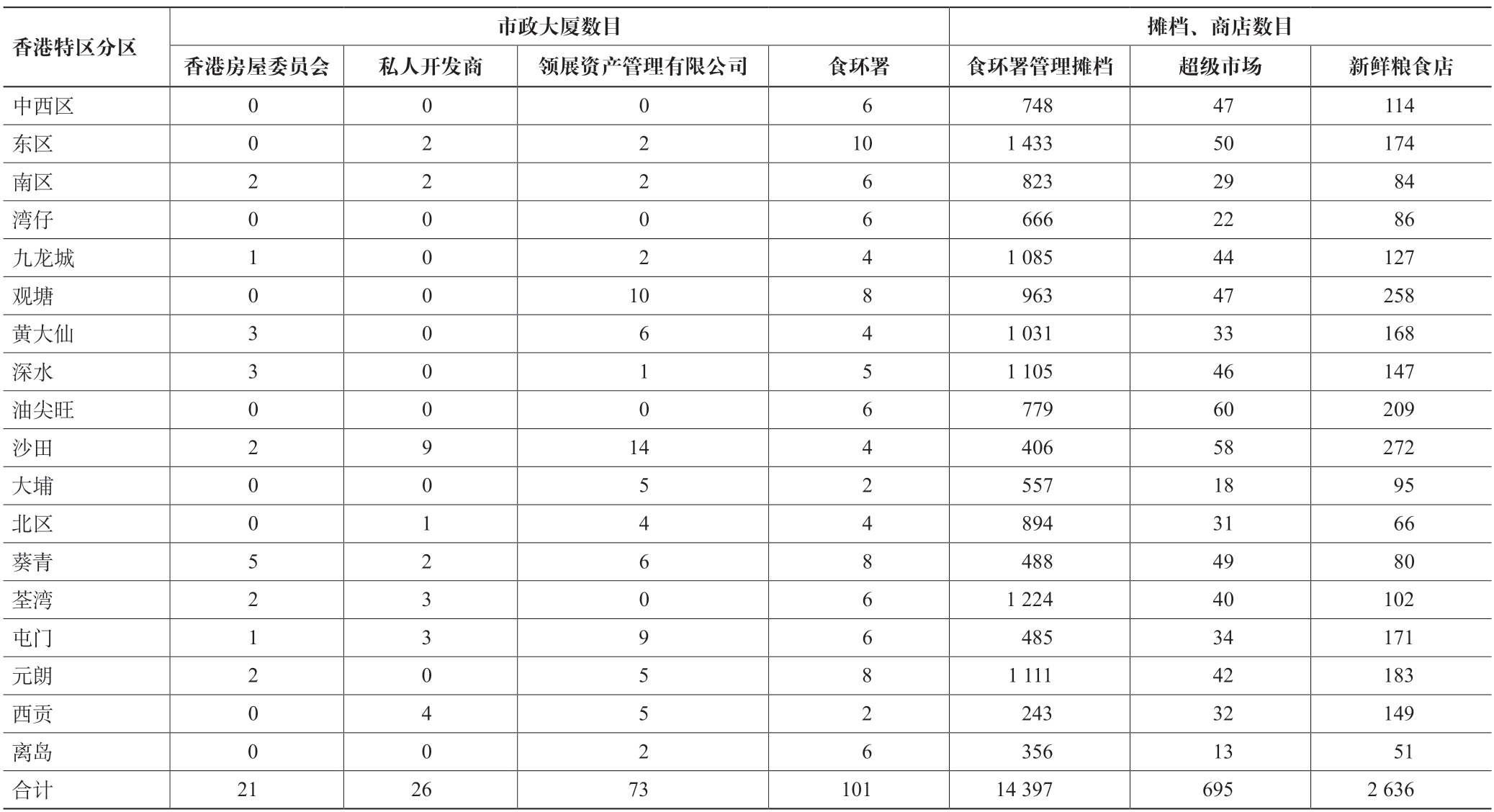

此外,为了提高土地利用率以及市政康体设施的便捷性和可达性,香港政府长期兴建市政大厦①市政大厦(又称街市)是香港集中配置食品交易、康体文化以及行政办公等多类用途的综合性市政建筑。集中配置多类市政服务设施。市政大厦的内部设施通常由食环署和康文署各自经营和管理,其中食环署负责大多数摊档的招标管理(表1)。但是,集中配置下的分开管理运营对跨部门协作预设了难度——大厦内摊档环境较为复杂,空调、排水、通风、照明等经营环境欠佳,卫生和安全情况容易引起楼内其他设施如公共图书馆、体育馆等使用者的负面观感。这导致香港目前市政大厦的空置率维持在13%左右[24],偏高的空置率进一步加剧了政府在其投资上的亏损,难以达到收支平衡。

表1 香港特区各区内不同运营主体管理的街市及其中摊档/商店数目(单位:个)

资料来源:作者根据参考文献[25]绘制

总的来看,香港对环卫康体设施采用的分权与放权供给和运营,并不足以化解基层多主体治理带来的复杂矛盾。首先,由于区议会推动的自下而上的社区规划内容划分过细,较易激化“邻避效应”,使得一些厌恶性和敏感型设施(如垃圾处理厂、精神康复中心)等难以落地[26]。其次,区议员并非都具备专业知识和能力背景,提出的关于社区规划的决策往往因过于激进而难以实施[27],较难发挥集体智慧来解决复杂和多维的社区问题[28]。此外,也有香港社区组织干事在受访时提出,在吸收区议会和业主立案法团对设施规划的意见时应区分设施规模:如果是中大型设施,应侧重保障公共利益,强化区管会在论证和实施方面的主导角色;如果是外部效应有限的小型邻里设施,则应以区议会和业主立案法团等利益相关者共同决策为主。

1.2 社会福利服务的区内分级和财政资助下沉

香港社会福利服务涵盖安老、家庭儿童福利、康复、违法者矫正和临床心理等多领域,本节以数量较多、规模相对较大的安老服务设施为例讲解其区内分级和运营情况。

香港养老社区服务设施主要由政府劳工及福利局下辖的社会福利署负责提供。自2001 年起,社会福利署开始分级梳理各类功能重叠的养老设施,推动长者综合服务中心转型为长者地区中心,长者活动中心转型为长者邻舍中心[29]。其中,长者地区中心提供地区层面的支援服务,承担长者服务协调者的角色[30];长者邻舍中心专注于社区层面,为长者提供社区支援服务[31],同时配合长者地区中心的服务需要。长者日间护理中心和家务助理队则接受由长者地区中心和长者邻舍中心转介的个案,支援长者居家养老。

在养老设施运营上,香港政府积极引入社会主体,优化资助和监管方式,丰富政社合作形式。社会福利署通常会根据人口需求选择并购买合适的非住宅物业空间,然后以邀请提交建议书或竞争性投标的方式引入非政府组织运营相关社会福利设施。

财政资助方面,社会福利署在2001 年前对运营设施的非政府机构服务成本进行实报实销,但后期该制度被认为不够灵活、程序过于繁杂冗长。因此,自2001 年起,社会福利署开始推行“整笔拨款津助制度”,不再严格控制非政府机构的人手编制、薪酬架构,也不再严格审批个别子项目,而是通过一笔过款的方式向资助机构发放经费[32]。这项举措给予了非政府组织更高的自主权来灵活调用资源和整合服务,帮助其更快地适应并满足不断变化的需求。同时,为了监管运营机构对资助津贴的使用效率,社会福利署建立了一套明确的“服务素质水准”和“津贴及服务协议”,以量化的服务量指标和服务成效指标为标准,评估机构运营社会福利设施的服务表现[33]。

除了对非政府机构等社会主体的资助,政府在给予符合要求的长者资助补贴之余也赋予受资人更大的自主选择空间。为提高长者使用社区照料服务设施的积极性,政府从2013 年9 月开始推出的“长者社区照顾服务券试验计划”坚持“钱跟人走”的原则,使申请获批者可以自主灵活地选择所需要的养老服务的种类和组合,而无须被动等待政府分配。该计划拓宽了需求空间,同时激活了参与供给机构的积极性,使参与机构的数量由2013 年的62 个增至2020 年的227 个。

1.3 地区医疗联网制度和公私合营双轨并行制

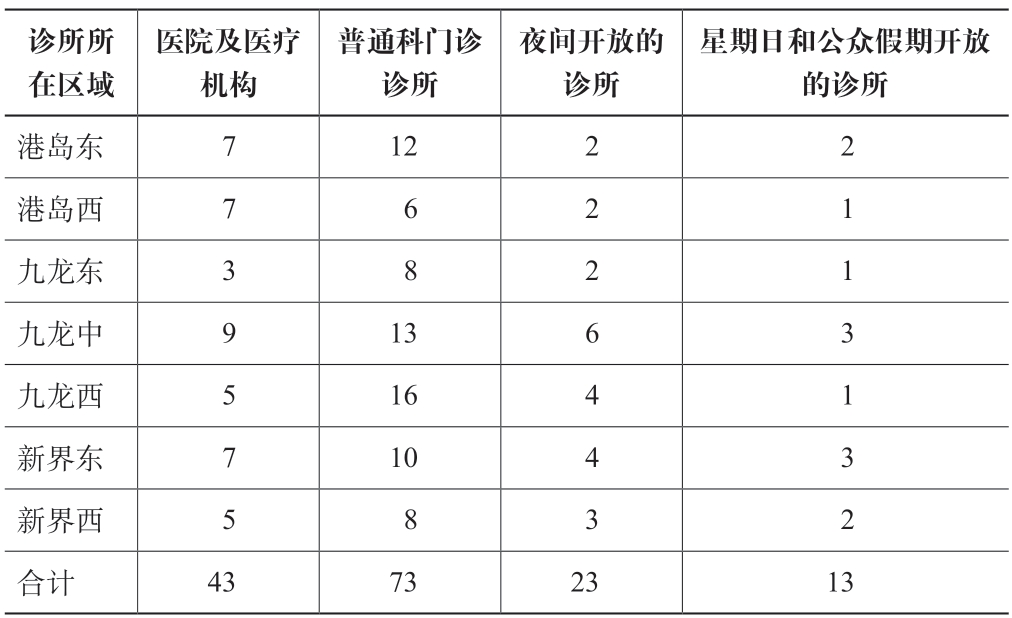

1990 年12 月1 日,香港政府撤销前政府部门中的医院事务署,设立医院管理局(下称医管局)作为政府与各公立医院之间的法定机构①法定机构是指由香港特别行政区政府出资成立和营运,负责特定公共服务或政府认为需要较多社会人士参与的工作,但不属政府部门的半官方机构。来管理全港的公立医院和诊所,实现了“管办分离”。医管局按照医院和诊所的地理位置,将其划入7 个不同的联网[34-35](表2),联网内涵盖不同等级规模和类型的医院,为香港市民提供“以地区为本”的公立医疗服务。联网制度的目的是保证同一个地区内的病患可以获得优质和全周期的持续治疗,涵盖就医、疗养、康复出院后的护理等过程。以九龙中联网为例,伊丽莎白医院作为大型急症全科医院,提供24 小时的全面医疗服务;另有广华医院、圣母医院、九龙医院、香港眼科医院和香港儿童医院作为急诊医院和专科医院,提供相关服务;黄大仙医院则是延续性护理医院,提供出院后康复护理服务;香港红十字会输血服务中心为全港级别的供血中心;佛教医院为设有普通科和延续护理服务的社区医院;联网内有13 间普通科门诊诊所,提供基层医疗服务和全科服务。

表2 香港特区地区医疗联网中的医院和普通科门诊数量(单位:个)

资料来源:参考文献[32]

香港医院联网制度缩减了公立医疗管理的纵向体系,将更多权力下放给医院,提升了医院管理决策效率。在联网内部,强调各医院的联动合作,通过不同定位的医院间的配合和支持,减少医疗服务的重叠和资源的浪费[36];在各联网之间,医管局可以灵活统筹和调配地区间的医疗资源,更好地平衡地区需要,发挥协调作用[37]。然而,目前各地区联网间仍存在医疗资源不均衡的问题,比如耳鼻喉和眼科的平均轮候时间在各联网间存在明显差异,离“均衡医疗资源,减少跨区就诊”的目标尚有差距[38]。此外,联网制度在实施过程中较易衍生“山头主义”。通常情况下,医管局会基于各联网内医院所提供的服务量来分配医疗资源,并倾向于优先分配给接诊压力大、轮候时间长的医院,病人长期轮候导致部分医院资源持续紧张,由此联网内各医院陷入不良竞争、影响病人就诊权益的现象广受诟病[39]。

此外,香港坚持公私营医疗双轨并行,公营医疗为市民提供安全网,私营医院和诊所通过完全市场化的方式提供优质的非住院医疗护理服务,为有能力负担的市民提供更多选择,也受卫生署的统一监管。然而,伴随人口老龄化加速和医疗人手短缺的现象,香港双轨制医疗体系目前存在公立供不应求和私立难以负担的失衡状况。一是长期以来,香港民众对特区政府高度补贴的公立医疗服务产生了“福利依赖”,普遍反对涉及强制性缴费的一系列医疗体制改革计划;二是在新冠疫情此类关乎所有人的重大公共卫生危机期间,部分私立医院的缺位广为社会诟病。

2 香港基层公共服务设施供给体系的特征

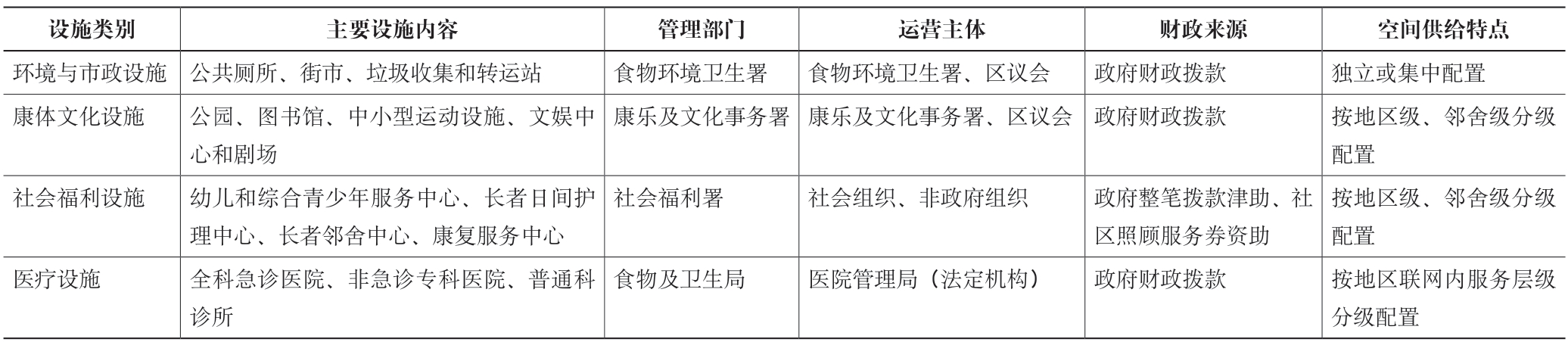

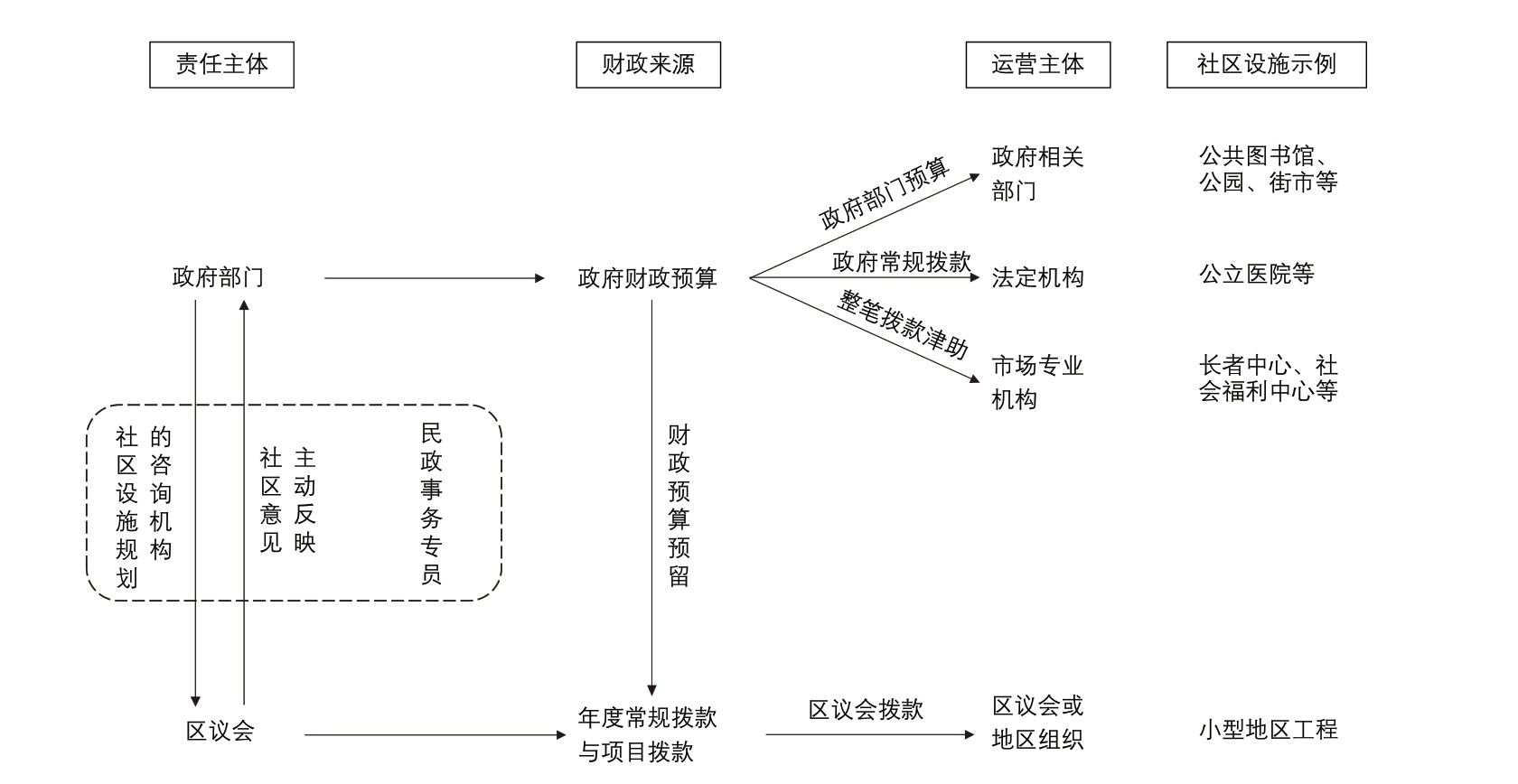

香港公共服务政策的演变对其基层公共服务设施的供给产生了深远影响。笔者将从设施内容、管理和运营主体、财政来源和空间配置等方面,对香港的环卫、康体、福利和医疗设施现状进行总结和比较(表3);从全港和地区层面,描绘设施供给特征和相互关系(图2)。基于上述归纳和比较,笔者将香港基层公共服务设施供给特征概括为以下三个方面。

表3 香港环卫、康体、福利和医疗设施的主体、财政来源和空间供给特点

资料来源:作者根据《香港规划标准与准则》绘制

图2 香港公共服务设施供给体系框架

2.1 “地区为本,地区主导”的行政和规划导向

香港基层服务设施的供给特征与其“地区为本,地区主导”的地方治理理念紧密相关。在“一级政府、两级管理”制度下,香港特区政府通过在18 个区推行“地区行政计划”来引导和协调地区层面的公共服务事务。该计划在各区设立“地区管理委员会”并赋予其决策权,以协调政府在地区层面提供服务,确保对地区的需要和问题作出及时响应,并促进公众参与。地区管理委员会以民政事务专员为主席,成员包括政府各局首长在该区的责任代表,涉及房屋、交通、卫生等方面。同时,区议会在地区事务中扮演重要的咨询和实施角色,可就区内公共设施的使用、财政拨款的运用、计划实施的先后次序等向政府提供意见。此外,各“业主立案法团”(业主的法人团体代表)以及分区委员会等社团组织也会在涉及个别小区利益时参与地区治理。

香港在地区治理上通过建立多元主体共治协商的机制,组织政府专员、区议员、居民代表等利益相关者共同参与,协力解决跨部门的地区民生问题。因效果反响良好,从2016年起,香港在18 区全面实施“地区主导行动计划”,每年预留8 000 万元的常态款项推进42 个项目,贯彻“地区问题地区解决、地区机遇地区掌握”的理念。

针对自下而上的居民需求收集,区议会扮演着为社区咨询和反馈的主要角色。区议员通常由本区居民投票选出,对地区情况更了解和负责,所提供的意见也更能切实反映地区的实际需求。政府通过向区议会介绍社区设施规划的情况以及听取区议员的相关反馈来收集地区民意,并对社区设施规划作出相关调整。

但是,区议会有时会因过度强调本区优先而很难顾及地区乃至全港的利益,阻碍了重要邻避型设施的规划落地。例如:香港平等机会委员会对19 个精神健康社区综合中心建设前的咨询结果显示,近一半都遭到区议员和居民的反对[40]。由此可见,当社区优先政策运用失当时,所激化的邻避效应会在塑造共识和程序推进上对规划实施造成阻碍。对此,政府会运用区议会的职能局限以及其依靠财政拨款等特性,从全港利益出发展开斡旋,在一定程度上制衡由地区利益纠葛所致的规划失当。

2.2 稳健的财政拨款和多元的政社合作形式

香港政府坚持对区议会进行长期稳健的财政拨款,由更加贴近民意的区议会来倡议、计划和推广的有关社区项目,充分利用地区机遇并满足地区需求,对地区长远发展作出贡献。因此,香港政府在每年的财政预算中会为地区事务预留充足拨款,以支持其推进社区重点项目,开展相关康体文化活动,并对部分社区设施进行管理。例如2019—2020 年,香港政府向各区区议会拨款超过3 亿港元,推行了包括湾仔区的摩顿台活动中心、深水埗区的石硖尾社区服务中心等项目。

除了财政直接拨款资助,政府也积极推进服务主体的多元化发展。港英政府于1989 年实行了公营部门改革,明确定义了政府在公共管理中的掌舵者角色,将其从繁琐的日常“划桨”工作中抽离出来,专注于把握整体政策走向。基于此,香港政府相继成立了300 余家法定机构,协助政府对相关领域进行规管。其中,负责公共服务的法定机构包括香港房屋委员会、安老事务委员会、教育统筹委员会和医院管理局等。此类法定机构不属于政府部门,在财政和人事上保持了相当高的独立性,职能运作上拥有一定的自主性,发挥了供给的核心作用[41]。在此背景下,政社合作治理的方式逐渐演化为公共服务和机构的私营化、政府购买服务和公私合作三种方式。

此外,非政府机构、社会机构和私营机构参与运营社区教育、医疗、养老、文体和公共空间的情况已经较为普遍。一般流程是:开发商按卖地条款(类似于内地体系的规划设计条件)中社会福利署的规格要求设计和兴建服务设施,其中涉及的工程费用由奖券基金(主要来源为六合彩、投资收入和车牌号码拍卖)支付;待建筑工程完成后,社会福利署会接管有关设施,并通过竞标筛选引入合适的服务运营主体。如2019 年,启德第4A 区2 号用地的中标者须兴建指定的福利设施,以提供养老院舍和长者日间护理中心等。

将部分社区设施的大量运营服务进行外包虽能发挥市场专业主体的特长,但也对后续政府的监管和考核提出了挑战。(1)仅以定量指标的形式考核相关机构的运营表现存在弊端,易使机构在提供服务时只重视数量而不重视质量。(2)纯量化的考核机制难以有效监督服务操守,更多依靠机构的自觉和内部监察。此外,监管考核不当也会导致机构内部管理层与基层员工关系紧张、去专业化等,影响专业服务的供给绩效[42]。

2.3 法治下的“空间—社会”分级联动和集约搭配

得益于配套法律健全、条文清晰明确,香港建立了现代化的规划法规体系,包括《城市规划条例》以及专项法规条例等。1980 年代提出并沿用至今的《香港规划标准与准则》在提供基本指引和底线控制的同时,赋予了监管和开发主体较大的弹性实施空间。该准则中“规划指引”建议,社区设施供应的标准设置应基于特定地区的人口增长和聚集情况,注重人口密度管控,指导大量人口聚集的市区或者即将有大量人口迁入的新区的建设。规划署和康文署在运用标准时也会考虑地区情况、发展限制和可利用资源等,针对旧区和新区人口的不同需求作灵活安排。康文署首席康乐管理经理张云正在接受笔者访问时表示,康文署在考量公共空间设施的配置标准时会区分旧区和新区,并特别考虑旧区设施的失修和拥挤问题。

在完善的法律法规体系支撑下,香港政府在18 区内落实了分级配置服务设施,坚持社会治理和空间规划相协调的分级原则。例如香港政府根据人口规模和设施需求特点,将公共休憩空间划分为区域级、地区级和邻舍级,并以“动”和“静”的使用特征区分各级空间内的设施类型,以提供明确的建设指引。此外,医疗与康养设施也是在联网内成体系提供服务,以确保病人在整个患病历程中获得连贯的全周期护理。社区养老设施则以支援长者留在社区养老为目的,分长者地区中心、邻舍中心、日间护理中心和活动中心四个级别,每个级别除了对应空间分级,也对应不同身心老人的护理需求和管理机制。

同时,香港政府坚持预留土地,并以混合功能的形式集中供给多元服务。公众街市将社区级菜市场、日用品超市、运动场、图书馆和大排档餐厅等设施集中在交通枢纽,既方便本地居民选购日常货品,也为小型商贩提供了工作机会,同时节约了市中心紧缺的土地资源,有利于集中高效管理。此外,政府也会将街市出现的闲置门面和摊位低价供公众人士投标,或灵活改作社区设施使用。

3 对我国内地城市公共服务设施供给的启示

“十四五”期间,我国政府高度重视治理体系和治理能力现代化建设,其中“基层公共服务精准高效”“各类组织积极协同”等内容已写入顶层指导纲领并被纳入未来五年的主要工作目标。香港地区长期沿用“政府引导,政社合作,市场参与”的多元治理模式,坚持“以人为先,地区为本”导向,满足了多样化的需求,赋予了供需主体更高自主性,公共服务的供给品质赢得了国际认可,对内地城市具有重要借鉴意义。

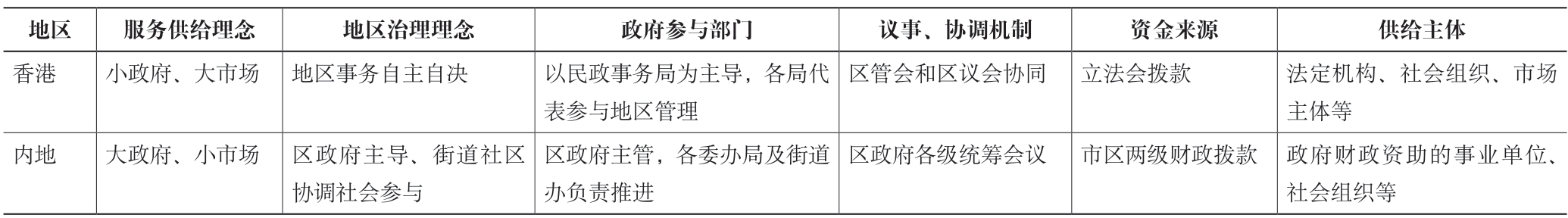

内地城市与香港在基层公共服务供给机制上既存在一些共性,譬如均以区一级为核心空间供给主体单元,政府财政均发挥主导作用等;也存在一些差异,包括公私合营深度、自治程度、议事机制和供给主体结构等(表4)。因此,内地城市在借鉴香港经验时应基于自身条件和发展进程而有所取舍侧重,循序渐进地完善城市基层服务供给体系。总体而言,香港对内地基层公共服务设施供给的启示可概述为五点。

表4 香港与内地城市基层服务供给制度的比较

第一,稳健的城市专项财政保障和高效回应社区需求的工作组织机制是提供有效和可持续的公共服务的根本。政府年度公共预算应预留常态化的专项款以推行“以地区为本”的项目,例如社区设施增配、参与式微更新等。横向上,供给体系应强化以区政府一级为基层治理的中枢层级,并建立更加有效的“扁平化”跨部门联席和反馈协调机制,定期专题研究和推进相关事宜。纵向上,将以往需要层层上报市级单位协调的社区事务(如电力、燃气等)下放到区政府负责协调,精简行政审批程序,加快事项处理速度;同时,应建立常态化和规范化的社区设施需求表达机制,表达结果通过社区和街道整理后上报区级联席协调议事会讨论。

第二,以设施的经济属性和市场需求为依据,深化“公办民营”改革和“公建民营”探索。需明确社会组织或市场主体参与供给的社区公共设施类型和边界,建立多元化的供需资助和激励机制。首先,增大运营主体对财政资助款使用的自主裁量权,鼓励采用整笔拨款和整笔评估而非事前审批的资助管理模式,吸引更多机构参与供给养老服务。其次,政府可考虑通过发放“公共服务券”的方式实现“钱跟人走”,即扩大使用者对服务内容和机构的自主选择权,根据使用者需求进行服务资助和补贴款项。最后,宜编制混合定量和定性指标的评价体系,以监管相关运营表现和评估资助成果。

第三,应建立更加系统、明确和面向实施的设施分级制度,以支撑全方位的公服供给均等化,包括资源供给、服务转化过程和服务输出效果的均等[43]。设施供给的分级不应只体现在空间规模上,还应体现在服务要素上,从而落实物质空间与社会需求的分级精确匹配。设施在配置时应基于设施需求特征,如医疗的疗养次序和周期、公园的规模和动静功能需求、老年服务设施的日夜照料区别等,考虑与更高或更低级别设施之间的协调,建立相匹配的管理机制。此外,职能部门也应关注敏感性设施的设计。以公共厕所为例,可通过外立面美化、智能管理、标准化评估和考核,改变公众的消极印象,提升设施的服务品质。

第四,土地资源紧张的老城区宜选取交通便利和邻近居住区的地块,通过新建或者改建的方式集约配置综合性社区服务大楼。大楼内部可根据需求分层配置生活购物、文化运动和行政办公类空间。同时,管理方应保障相应楼层的环境质量,以便长期持续经营。物理环境上,要特别注意安全卫生的质量管控,降低疾病传染风险;制度环境上,需定期评估管理运营状况,控制后期租金过快上涨,避免铺位出现高空置率,保障大楼的可持续运营。

第五,需强化法律法规在协同治理中的引导和约束作用,完善和细化社区治理中的法律条例,为设施规划、建设和运营提供“全周期性”的法治依据。可通过立法界定社区生活圈内政府管理与社区自治的法律边界,尝试将基层协商纳入相关法定决策程序。同时,立法应关注非政府和社会组织在治理体系内的合法地位,使其能依法有序参与供给。最后,对相关法律法规体系的完善不应局限于对《城乡规划法》《民法典》等法律细则的优化,还应增加对具体法规条例的细化,使基层治理大小事均有法可循。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制或拍摄。

感谢匿名审稿人对本文提出的修改建议。

[1] OECD library.OECD Social and Welfare Statistics 2021[EB/OL].[2021-11-15].https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/socialexpenditure/aggregated-data_data-00166en?parent=http%3A%2F%2Finstan ce.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fcollection%2Fsocwel-data-en.

[2] 张威,刘佳燕,王才强.新加坡社区服务设施体系规划的演进历程、特征及启示[J].规划师,2019,35(3): 18-25.

[3] 黄建中,张芮琪,胡刚钰.基于时空间行为的老年人日常生活圈研究——空间识别与特征分析[J].城市规划学刊,2019(3): 87-95.

[4] 雷诚,罗震东.大都市社区公共服务设施供给研究——基于“三三制”的体系构建[J].城市规划,2019,43(8): 41-52.

[5] 王岳,彭瑶玲,闫晶晶,等.新时代街道和社区公共服务设施规划探索——从“服务短缺”到“治理协同”的重庆实践[J].城市规划,2019,43(8): 53-59.

[6] Legislative Council.Fiscal redistribution policies for fostering social harmony in selected places[EB/OL].[2021-11-15].https://www.legco.gov.hk/researchpublications/english/social-welfare-and-services.htm.

[7] ZHANG S,IP K P.Public service of city government and political trust from resident: an analysis based on 1992-2015 Hong Kong livelihood data[J].Emerging markets finance and trade,2019,55(7): 1486-1496.

[8] 边防,吕斌.基于比较视角的美国、英国及日本城市社区治理模式研究[J].国际城市规划,2018,33(4): 93-102.DOI: 10.22217/upi.2016.136.

[9] 张灵珠,晴安蓝,崔敏榆,等.立体化超高密度亚热带城市的老年群体休憩用地使用偏好研究[J].国际城市规划,2020,35(1): 36-46.DOI:10.19830/j.upi.2019.672.

[10] 吴洁琳,陈宇琳.东亚大城市菜市场发展经验及其借鉴——以中国香港、中国台湾和新加坡为例[J].国际城市规划,2017,32(6): 91-98.DOI:10.22217/upi.2016.408.

[11] 徐怡珊,周典,刘楠.香港安老服务设施体系的构成特征及其规划启示[J].国际城市规划,2017,32(6): 77-83.DOI: 10.22217/upi.2015.569.

[12] 肖锐琴,林楚燕.香港婴幼儿服务设施体系的构成特征及其规划启示[J].上海城市规划,2022(3): 115-121.

[13] 孙羿,凌嘉勤.城市空间易行性及其对老年友好城市建设的启示:以香港为例[J].国际城市规划,2020,35(1): 47-52.DOI: 10.19830/j.upi.2019.677.

[14] YUNG E H K,CONEJOS S,CHAN E H W.Social needs of the elderly and active aging in public open spaces in urban renewal.Cities,2016,52: 114-122.

[15] WANG S,YUNG E H K,SUN Y.Effects of open space accessibility and quality on older adults’ visit: planning towards equal right to the city[J].Cities,2022,125: 103611.

[16] 张沛,张中华.国外城市居住社区设施可获性研究及其在中国西安的实践[J].国际城市规划,2009,23(1): 84-91.

[17] 曾荫权.“大市场,小政府”——我们恪守的经济原则[EB/OL].[2022-09-18].https://www.ceo.gov.hk/archive/2012/chi/press/oped.htm.

[18] WONG H.Changes in social policy in Hong Kong since 1997: old wine in new bottles?[M]// LAM W M,LUI P L T,WONG W,eds.Contemporary Hong Kong government and politics.Hong Kong: Hong Kong University Press,2012.

[19] 梁祖彬.香港的社会政策:社会保护与就业促进的平衡[J].二十一世纪双月刊,2007,101: 33-42.

[20] LAU Y W.A history of the municipal councils of Hong Kong 1883-1999:from the sanitary board to the urban council and the regional council[M].Hong Kong: Leisure and Cultural Service Department,2002.

[21] Home Affairs Department.District Officers[EB/OL].(2021-01-06)[2021-10-22].https://www.had.gov.hk/en/public_services/district_administration/dis_officers.htm.

[22] Legislative Council.District Council Review in 2006[EB/OL].(2006-11-08)[2021-10-22].https://www.legco.gov.hk/yr06-07/english/panels/ha/papers/ha1110cb2-257-2-e.pdf.

[23] 伍美琴.社区规划 刻不容缓[EB/OL].[2022-07-14].https://news.mingpao.com/ins/%E6%96%87%E6%91%98/article/20200113/s00022/1578837957657/社區規劃-刻不容緩.

[24] 林俊宇.公众街市的管理[EB/OL].(2020-11-12)[2023-04-06].https://www.legco.gov.hk/research-publications/chinese/essentials-2021ise07-management-of-public-markets.htm.

[25] 立法会秘书处资料研究组.食物安全及环境卫生—公众街市[EB/OL].(2017-09-27)[2023-04-06].https://www.legco.gov.hk/research-publications/chinese/1617issh36-public-markets-20170927-c.pdf.

[26] LAM K C,WOO L Y.Public perception of locally unwanted facilities in Hong Kong: implications for conflict resolution[J].Local environment,2009,14(9): 851-869.

[27] COOK A,NG M K.Building sustainable communities: the Wanchai experiment[M].Hong Kong: Centre of Urban Planning &Environmental Management,University of Hong Kong,2001.

[28] NG M K,COOK A,CHUI E W T.The road not travelled: a sustainable urban regeneration strategy for Hong Kong[J].Planning practice and research,2001,16(2): 171-183.

[29] Legislative Council Panel on Welfare Services.Re-engineering community support services for elders[EB/OL].(2002-07-08)[2021-10-22].https://www.legco.gov.hk/yr01-02/english/panels/ws/papers/ws0708cb2-2497-3e.pdf.

[30] Social Welfare Department.District elderly community centre[EB/OL].(2021-10-19)[2021-10-22].https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_districtel/.

[31] Social Welfare Department.Neighbourhood elderly centre[EB/OL].(2021-10-19)[2021-10-22].https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_neighbourhood/.

[32] Lump Sum Grant Independent Review Committee.Review report on the lump sum grant subvention system[R/OL].(2008-12-16)[2021-10-22].https://www.swd.gov.hk/doc/ngo/(5)-Report%20eng.pdf.

[33] Social Welfare Department.Funding and Service Agreement[EB/OL].(2021-06-18)[2021-10-22].https://www.swd.gov.hk/en/index/site_ngo/page_serviceper/sub_fundingand/.

[34] Hospital Authority.Clusters,hospitals &institutions[EB/OL].[2021-10-22].https://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_index.asp?Content_ID=10036&L ang=ENG&Dimension=100&Parent_ID=10004&Ver=HTML.

[35] Clusters,Hospitals &Institutions.Hospital Authority[EB/OL].(2020)[2021-10-22].https://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_index.asp?Content_ID=10122&Lang=CHIGB&Dimension=100&Parent_ID=10121.

[36] 梁卓伟.“改善医院管理局各联网的医疗服务”议案的立法会总结发言[EB/OL].(2011)[2022-07-13].https://www.info.gov.hk/gia/general/201107/14/P201107140299.htm.

[37] KONG X,YANG Y,GAO J,et al.Overview of the health care system in Hong Kong and its referential significance to mainland China[J].Journal of the Chinese Medical Association,2015,78(10): 569-573.

[38] GUO H,ZHAO Y,NIU T,et al.Hong Kong Hospital Authority resource efficiency evaluation: via a novel DEA-Malmquist model and Tobit regression model[J].PloS One,2017,12(9): e0184211.

[39] Food and Health Bureau.Report of the Steering Committee on Review of Hospital Authority[R/OL].(2015-07)[2021-10-22].https://www.fhb.gov.hk/download/committees/harsc/report/en_full_report.pdf.

[40] Equal Opportunities Commission.Identifying effective approaches to reduce public opposition in the siting of integrated community centers for mental wellness and other mental health facilities[EB/OL].(2019-05-29)[2021-10-22].https://www.eoc.org.hk/EOC/upload/ResearchRepo rt/20195291241281990171.pdf.

[41] 张楠迪扬.香港法定机构再审视:以内地政府职能转移为视角[J].港澳研究,2016(2): 82-92,96.

[42] YAN M C,CHEUNG J C S,TSUI M S,et al.Examining the neoliberal discourse of accountability: the case of Hong Kong’s social service sector[J].International social work,2017,60(4): 976-989.

[43] 张京祥,葛志兵,罗震东,等.城乡基本公共服务设施布局均等化研究——以常州市教育设施为例[J].城市规划,2012,36(2): 9-15.