引言

近年来,逆全球化思潮在新冠疫情大流行等背景下愈发受到各界关注,随之而来的是近域合作需求的显化,同时,信息技术进步和跨区域交通的发展客观上也为劳动力、资本和信息等要素在跨省市尺度的流动和聚集创造了契机[1]。在此背景下,尽管制度环境不尽相同,各国的城市群、都市圈等新兴区域皆演变成为国家监管、资本积累和政治重组的重心[2]。过去十余年间,我国的区域战略和空间规划频出,这些政策深刻影响了跨区域资源要素的配置与管理。然而,空间尺度的变化不可避免地涉及治理权力的调整[3-4],这使得传统以行政区划为界的治理模式面临着巨大挑战,亟待行之有效的跨区域治理新思路[5]。从我国行政体制改革进程看,区域治理尺度的重构一定程度上滞后于空间战略的发展,这将影响相关制度的落实,阻碍各地为区域发展提供有效支持[6-7]。从各国的实践经验来看,在省/州级的行政单元间构建跨越刚性空间边界的协同治理机制,无疑是最复杂、最具挑战的[8],需要更多横向比较、经验汲取和理性探讨。

相比英美等强调自由市场主导、公众参与的国家,德国政府在经济社会发展、国土空间开发等领域参与度较高[9],而且作为欧盟区域发展的重要参与国和推动者,德国的区域治理尤以公共主体参与、法律制度保障、组织架构创新等见长,其空间规划体系也与我国较为相似[10-11]。其中,地处三个联邦州交界处的莱茵-内卡大都市区(MRN: Rhine-Neckar Metropolitan Region,德文Metropolregion Rhein-Neckar)有着近70 年的跨区域治理经验,是德国境内首个实施跨区域一体化法定规划的大都市区,被誉为德国合作联邦制(cooperative federalism)的开创者[12],其区域治理经验值得我国对比借鉴。

基于上述背景,本文从尺度重组视角出发,首先梳理区域治理理论沿革和研究重点;然后以德国跨区域治理进程为背景,聚焦莱茵-内卡大都市区,通过关键对象访谈和治理模式分析,深入解析其治理特征和核心问题①2021 年10 月—2022 年1 月,笔者就莱茵-内卡大都市区区域治理涉及的主体、工具和机制,以及面临的机遇、挑战和建议等,对大都市区内不同政府层级(区域、子区域、市镇)的相关负责人进行了半结构化访谈,文中部分观点引自访谈记录。;最后剖析其跨区域治理进程中参与主体的变迁、治理手段的转变以及协作机制的重构,以期总结案例地区对我国跨区域空间治理的政策启示。

1 尺度重组视角下的区域、跨区域治理研究

1.1 区域治理的缘起与认知

1.1.1 区域治理的发展历程

1960 年代以来,各国学者观察到了大量新兴的区域空间形式,并将其描述为“大都市区”(metropolitan area[13]/Metropolregion[德]②德语Metropolregion 最早出现在1990 年代的德国区域政策文件中,英文可译作metropolitan region,本文将其译为“大都市区”。区别于强调空间范围的metropolitan areas,德语Metropolregion 更强调有政治合作(politische Zusammenarbeit)的区域。[14])、“大都市绵延带”(megalopolis)[15]、“巨型区域”(megaregions)[16-17]以及“跨境都市区”(crossborder metropolitan)[18-19]等概念[20]。然而直至1990 年代,区域治理议题才受到广泛关注[21]。彼时,受到“去中心化”(decentralization)、“下放政治”(devolution politics)以及“区域主义”(regionalism)等思潮的影响,英国地理学家率先引入“区域治理”(regional governance)的概念,用以探讨权力下放到威尔士和苏格兰所引发的治理问题[22]。

在理论发展之初,区域治理主要强调私人部门的参与。例如迈克劳德和古德温(McLeod &Goodwin)、弗斯特(Fürst)均认为,区域治理中应减少公共部门的直接管理和财政支出,更多地鼓励私人部门的广泛参与[23-24]。然而,自下而上的区域治理行动虽然在激发协同效应、管理复杂冲突等方面具有一定优势[25],但相对松散的治理网络带来了随意性问题,导致制度化的治理结构难以形成,杰索普(Jessop)将这种现象称为“治理失灵”(governance failure)[26]。于是近年来,越来越多的学者逐渐认识到区域治理中公共部门的重要性,尤其是高级别(如国家)政府在权力关系重构中发挥的作用[27]。例如:通过解析我国大都市区多层级政府配合的治理案例,学者认为国家可以在动态过程中赋能地方,地方政府可以通过权力调整实现合作[28];埃弗斯和弗里斯(Evers &Vries)认为成熟的区域治理需要建立多元合作并存的混合制度以应对复杂问题[12]。可见,近期对区域治理的讨论愈发向重视政府角色、促进多方合作转变。

1.1.2 区域治理的研究重点

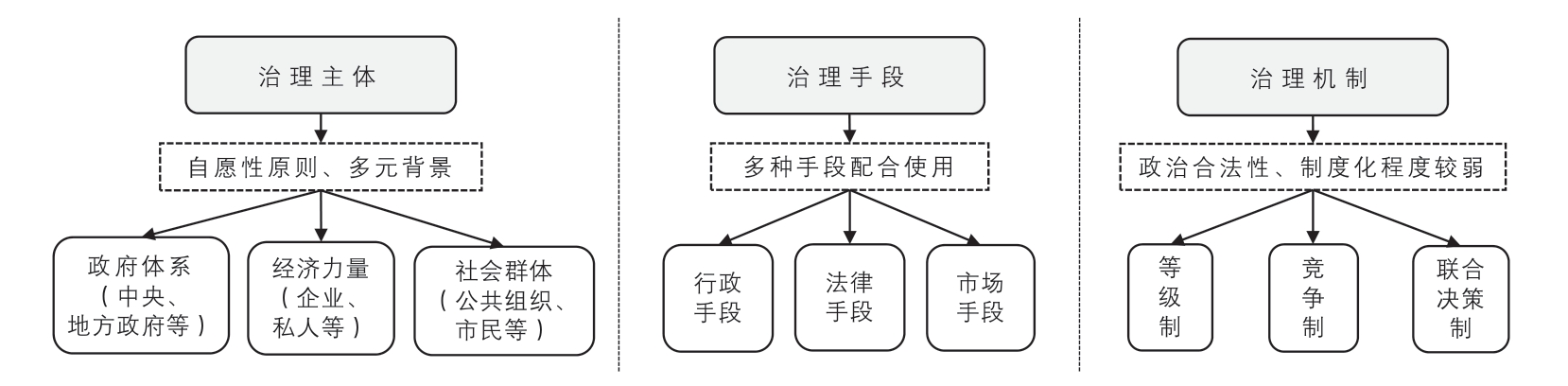

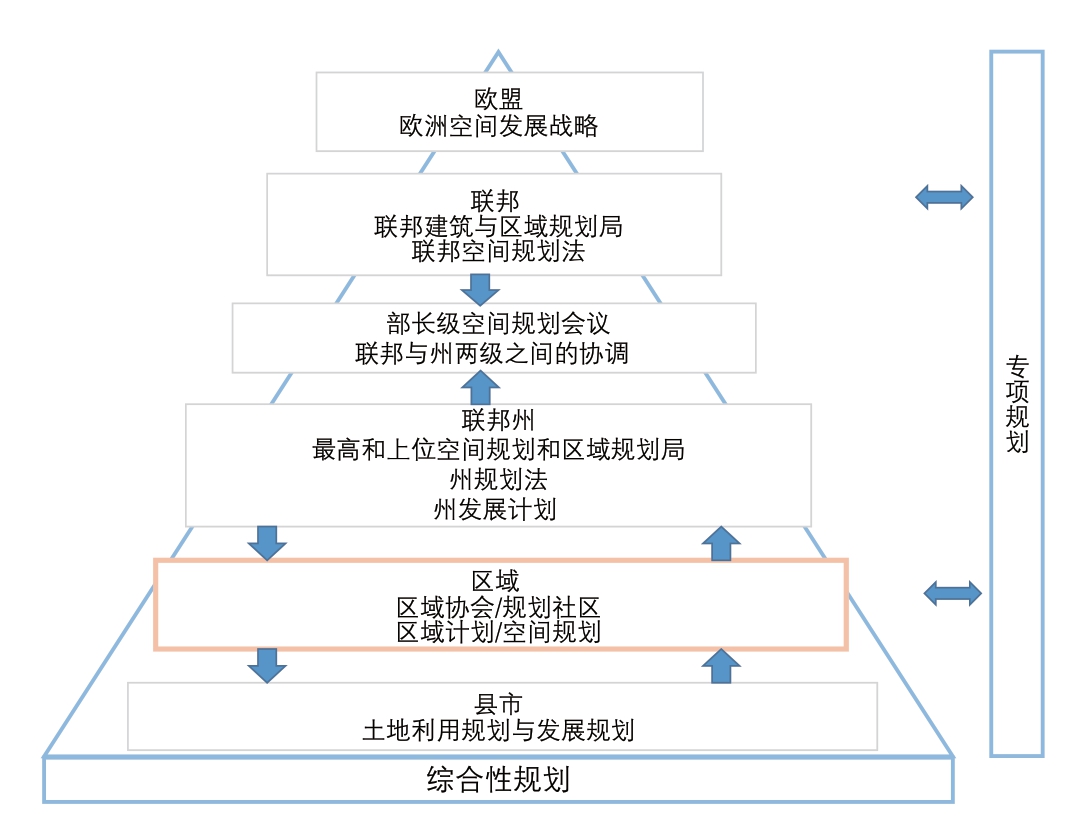

深入认识跨区域治理议题的重点在于辨析区域范围内同一层级政府之间,以及不同层级政府或发展主体之间的权力互动关系[29],相关讨论多涉及治理主体、治理手段和治理机制[30-31](图1)。治理主体一般具有多元背景,包含多层级的政府部门(中央和地方政府)、市场主体(企业、私人等)和社会群体(公共组织、市民等)[7,32],且遵循自愿性参与原则[33]。治理手段包括行政、法律、市场等手段[34],实践中常见多种手段的配合使用[7]。作为区域发展的重要行政手段,空间发展规划或土地利用规划通常需要由更高级别的政府(甚至是国家)来主导实施[35-36];而用以约束政府和市场行为的法律手段,是保障区域治理合理有效、有序开展的依据[37]。治理机制包括等级制、竞争制和联合决策制三种[38]。相较于传统行政区,跨区域治理结构的政治合法性、制度化程度以及决策能力往往较弱[39-40]。

图1 相关研究中区域、跨区域治理主体、手段和机制的内涵

资料来源:作者根据参考文献[7,30-34,38-40]整理绘制

1.2 跨区域治理中的尺度重组议题

尺度是地理学中度量空间的重要概念,近年来逐渐成为理解不同范围的地理过程、分析其对应的权力关系变化的工具[41]。随着全球生产方式转变和国家—区域空间重构,区域治理意味着权力在全球、国家、区域、城市、社区等不同空间尺度的上移(up-scaling)或下放(down-scaling),即“尺度重组”(rescaling)[42-44]。相较于单一行政区划下的城市—区域,多个行政区甚至是不同国家交界地带的跨区域(境)规划和制度化合作显然更加复杂[19,32]。一定程度上,尺度重组既是跨区域治理的重要手段,也是认识和解决跨区域问题的根源[8]。因此,跨区域治理中的尺度重组议题也成为地理、政治和规划领域学者讨论的焦点,相关研究可分为三大类。

首先是治理主体赋权。由于外部环境变化和内部需求差异,跨域地区不同层次的政府之间极易产生管辖权重叠和资源竞争等问题[40,45]。为此,中央政府多将权力赋予特定的地区政府或机构,由此产生了治理主体的重组现象。例如早年欧洲出现的“大区域政府”[46],以及我国开发区中常见的准政府机构[47]等。此类政府再尺度化过程具有高度政治化表征,相关研究较丰富[44,48],但对于市场化主体的赋权过程和参与模式的探讨尚不充分。

其次是治理手段选择。由于尺度重组视角重新审视了区域形成背后的政治因素,行政手段便成为实践中较为成熟的治理手段,包括行政区划调整[49]、政府机构改革[44]等刚性措施,以及编制非法定的跨区域规划、成立执行特定意图的“领导小组”等柔性手段[44,50]。当前,空间规划作为我国跨区域治理的重要一环,其实施保障议题及其与国土空间规划体系的衔接问题有待进一步明确[8],关于综合利用市场、法律等其他治理手段的研究也较少。

第三是治理机制重构。权力主体一般需以某种特定的运行向度“嵌入”区域治理。其中,垂直尺度的权力重构主要指行政管理的层级调整,例如简化跨区域管理结构(设立直管区)、调整机构内部职权划分等;水平尺度的权力互动则多发生在跨区域和跨部门之间。然而在我国层级式的行政体制下,横向的治理协作存在较大阻力[51],尤其在1990年代后,行政分权改革使得各地出现“行政区划经济”,横向竞争加剧[52-53]。为此,国家层面不断推进区域协调机制的建设[36],例如成立高级别的综合协调机构,设立特定的辖区管理模式,等等[54]。由此可见,不同向度的权力重构对应着不同的治理机制,应注重对具体案例的深入剖析,以完整理解并汲取其机制重构过程中的经验或教训。

总体来看,尽管区域治理的相关理论和实践已较为普遍地使用了“尺度重组”这一概念,但仍然缺乏对典型案例的主体赋权、手段选择和机制重构过程的深入剖析[36]。在我国“十四五”规划纲要要求健全区域协调发展体制机制的背景下,亟待汲取与我国治理语境类似且相对成熟的区域治理经验。

2 德国的跨区域治理经验——以莱茵-内卡大都市区为例

2.1 德国及其莱茵-内卡大都市区的跨区域治理进程

随着欧洲一体化加速和德国统一,1990 年代德国空间规划战略发生了重大转变——从“追求空间均衡”转向了“促进核心城市—区域的持续、再集中增长”[55]。大都市区被视为“政治、经济、社会和文化发展的引擎”[56],成为德国政府重点关注和干预的对象[57]。

2.1.1 德国“大都市区”简述

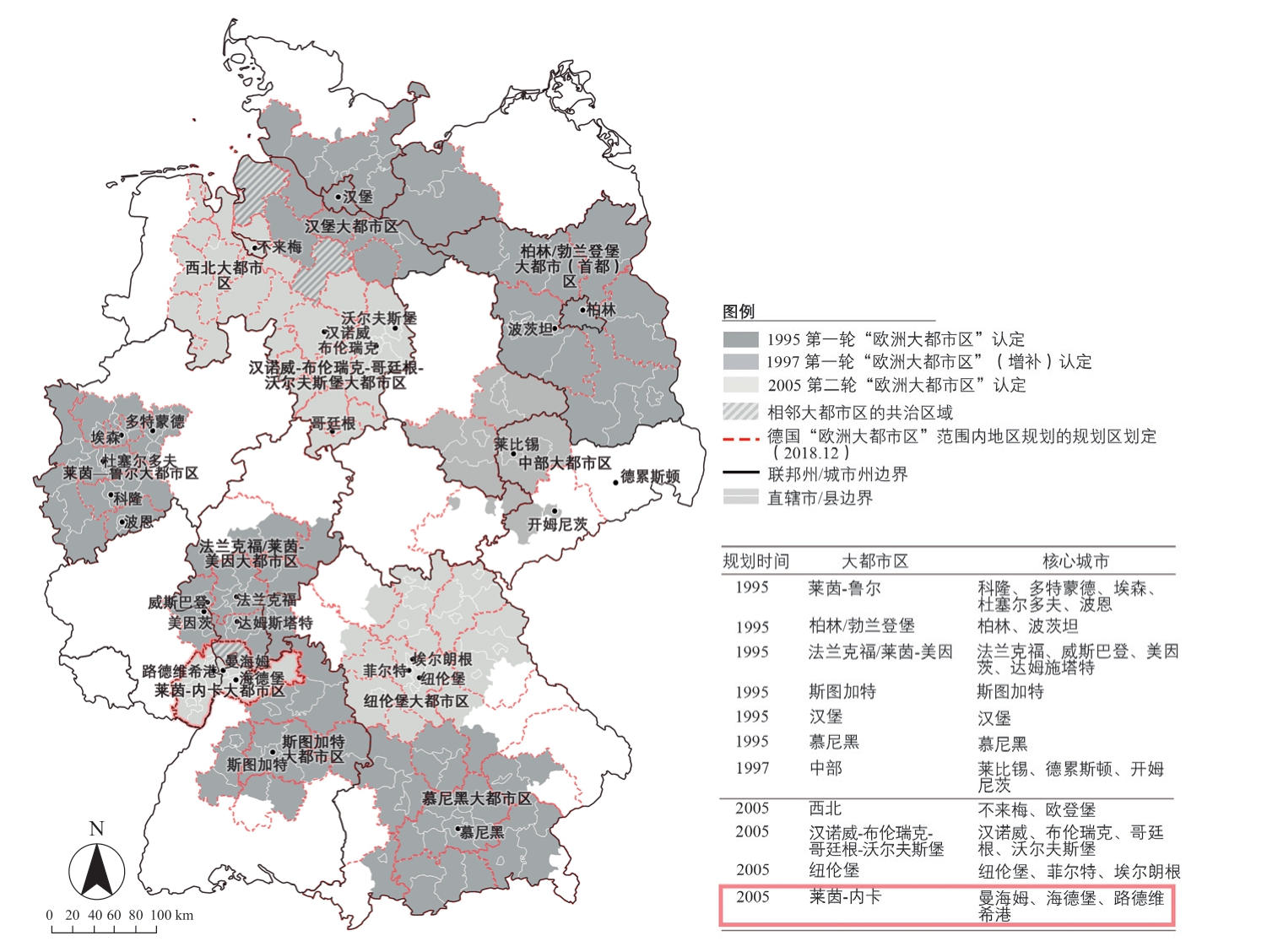

德国大都市区(Die Metropolregionen)对应中文“城市群”“大都市圈”或“城市—区域”等新兴区域空间概念。德国空间规划部长级会议(MKRO: Die Ministerkonferenz für Raumordnung)分别于1995 年和2005 年进行了两轮“欧洲大都市区”(Europäische Metropolregionen)认定,先后确定了11 个区域集群(图2)。

图2 德国境内“欧洲大都市区”的分布及其“区域规划”的划定范围(红色边界)

资料来源:作者和施尼普·沃克尔(Schniepp Volker)基于德国联邦制图和大地测量局(BKG)、德国欧洲大都市地区倡议组织(IKМ)和《德国国家和地区计划的全国性分析报告》(BBSR,2019)数据绘制

然而,欧洲大都市区的认定并未彻底改变其内部的碎片化管理特征和横向竞争关系[39,55]。由于德国各联邦州、县拥有高度自治权,部分大都市区至今未能形成有效的治理手段和制度化的治理模式[58](表1)。此外,各个大都市区的空间尺度和跨区域情况各不相同,区域治理难以从规模层面直接类比,因此学者通常根据各大都市区的空间结构和治理特点,将其分为两类讨论[59-61]。一类是单中心城市—区域,类似中国的都市圈,例如柏林-勃兰登堡首都区、慕尼黑大都市区和斯图加特大都市区等,由一个核心城市及其腹地构成,通常不涉及跨区域治理的复杂问题。另一类则是那些城镇结构松散、行政分割,但社会经济联系密切的多中心城市—区域,类似中国的城市群,例如中部(萨克森三角)大都市区(下文称“中部大都市区”)、法兰克福/莱茵-美因大都市区、莱茵-内卡大都市区等,由若干个实力相当的核心市、县组成,往往跨越多个联邦州、县的行政空间,面临着行政管辖、规划统筹、共同治理等方面的挑战,是本文关注的重点。

表1 德国境内欧洲大都市区的跨区域治理现状(1950 年代至今)

注:1 空间上,“莱茵-鲁尔大都市区”被认定为一个正式的欧洲大都市区,但在实际的区域治理进程中,该都市区分成了两个分属不同治理机构的区域——莱茵区和鲁尔区。德国的其他大都市区不涉及。

2“ 州级行政单位”是指德国的16 个一级行政区划,其中包含13 个联邦州和3 个城市州(柏林、汉堡和不来梅)。

3 “ ●”表示该区域治理核心为正式化的公共部门代表机构(或隶属于已有的政府组织),通常具备区域规划、项目分配和地点营销等多元行政职能,常见的组织形式为“联合会”(Verband),制度化程度最高;“○”表示该区域治理核心为市政当局和/或商会出资建立的“大都市公司”(GmbH),致力于推进各类区域合作项目,公司的董事常由区域各市、县的领导人轮值担任,制度化程度一般;“ ”表示该区域治理核心为私人部门主导的“协会”(Verein),以促进政、商、科教等各界人士的交流、合作为主旨,多采取会员制,制度化程度最弱。

”表示该区域治理核心为私人部门主导的“协会”(Verein),以促进政、商、科教等各界人士的交流、合作为主旨,多采取会员制,制度化程度最弱。

4 “ √”表示该大都市区内制定了覆盖全域的法定规划;“×”代表无法定规划;“ ”表示当前大都市区内仅部分跨区域地区具有法定规划,如法兰克福市及其周边地区的“区域土地使用计划”(RegFNP: Regionaler Flächennutzungsplan)和以斯图加特市为核心制定的“区域规划”(Regionalplan)。

5 不同于其他大都市区,柏林-勃兰登堡首都区在全域范围内制定了“州发展规划”(LEP HR: Landesentwicklungsplan Hauptstad-tregion Berlin-Brandenburg),侧重空间结构和战略规划,虽为法定规划但不涉及具体的区域土地使用计划。

资料来源:作者根据2019 年《经合组织(OECD)领土审查报告(德国汉堡都市区)》和相关资料绘制

2.1.2 莱茵-内卡大都市区的跨区域治理进程

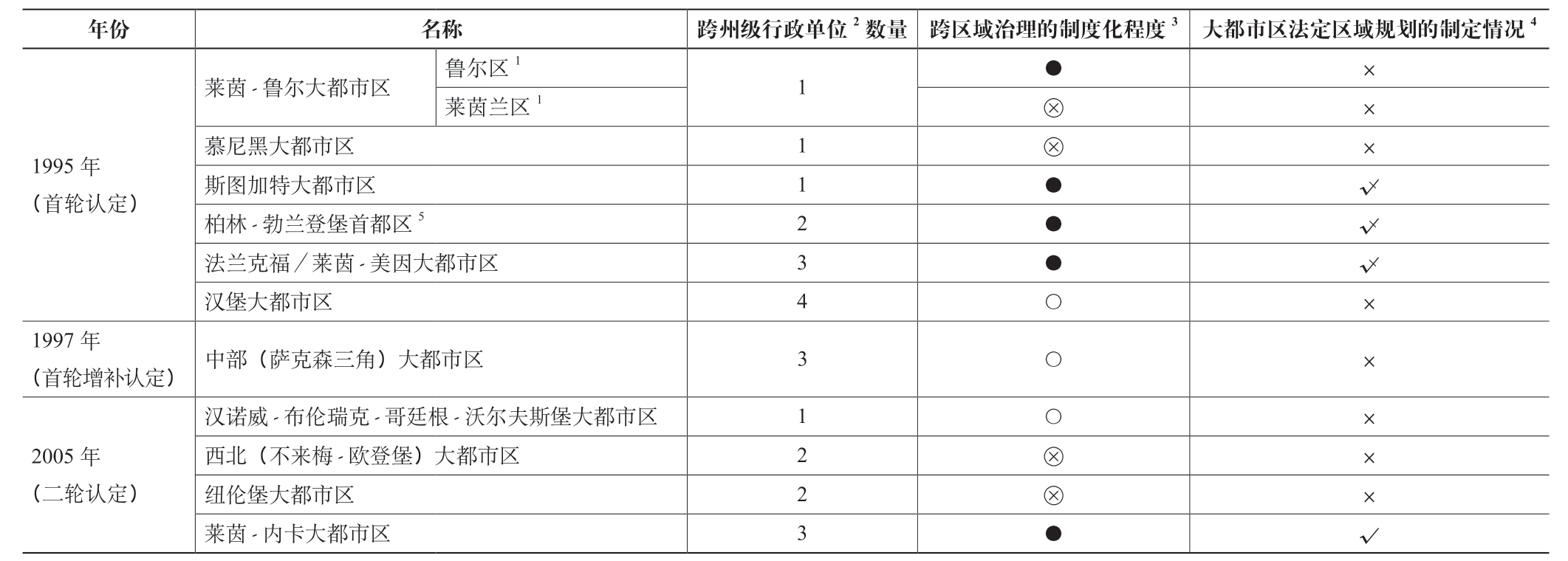

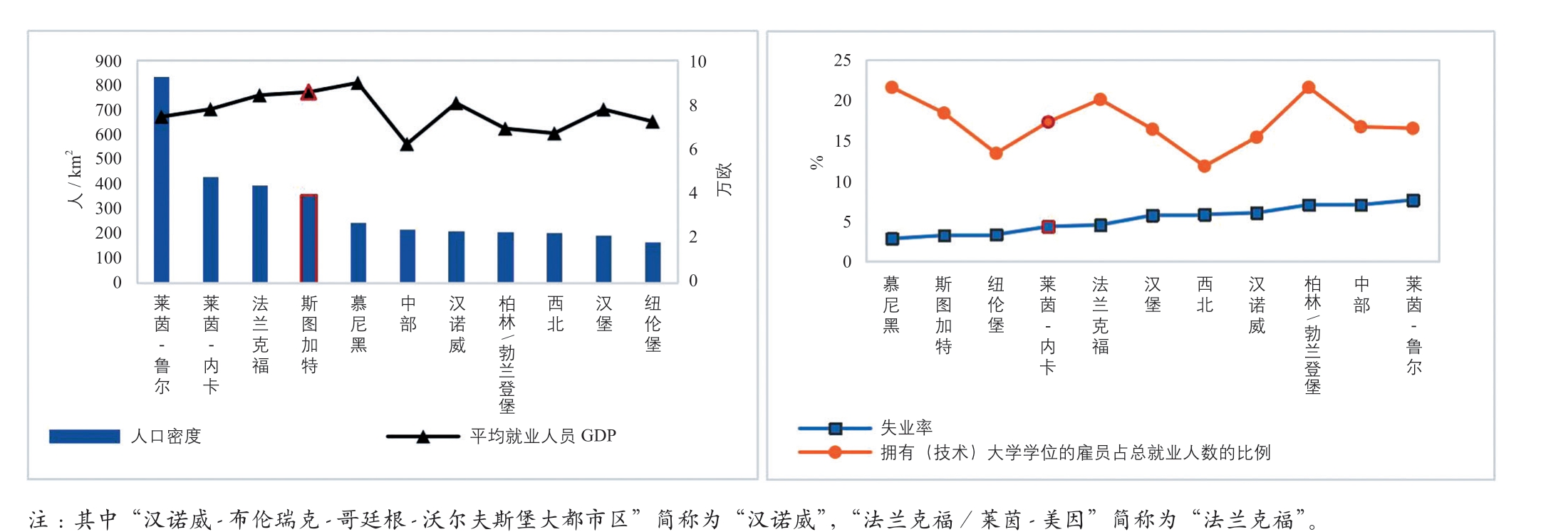

莱茵-内卡大都市区位于巴登-符腾堡州、莱茵兰-普法尔茨州和黑森州三个联邦州的交汇处,区域内有曼海姆、海德堡和路德维希港城等15 个市(县),是行政上分散的多中心城市—区域(图3)。尽管在德国11 个欧洲大都市区中面积最小(5 637 km2)、人口最少(2019 年为241.6 万人),南北向又分别受到法兰克福、斯图加特两大都市区的“虹吸效应”,莱茵-内卡大都市区仍以超过5%(德国平均水平3%)的区域研发投资占比、每年4.63 万欧元的人均GDP,成为德国境内人口最密集、经济活力最强、失业率最低的大都市区之一(图4)。然而,特殊的区位条件也给当地的治理和发展带来了巨大挑战,如何克服州际政府间的行政壁垒,成为其必须妥善解决的难题。通过不断增强域内联系、壮大体量、提升竞争力,莱茵-内卡大都市区逐步形成了制度化程度较高的治理结构,制定了覆盖全域的法定区域规划,成为德国跨区域协作制度的典范[58](表1)。

图3 莱茵-内卡大都市区范围及所跨联邦州区位图

资料来源:施尼普·沃克尔和作者根据BKG 数据绘制

图4 德国各“欧洲大都市区”的面积、人口密度、人均GDP 和失业率比较

资料来源:作者根据IKМ(2018 年)数据绘制

为实现跨区域协调发展,莱茵-内卡大都市区经历了半个多世纪的磨合与蜕变。早在1951 年,大都市就成立了“莱茵-内卡市政工作小组有限公司”(KAG GmbH: Kommunale Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar GmbH)①因为当时还缺乏针对跨区域机构的公法认定,“莱茵-内卡市政工作小组”(KAG)使用的是有限责任公司的法律形式。然而,这种公司化治理机构很快被证明不适合区域规划相关的约束性协议的签署和实施[46]。,开启了流域污废管理、跨区域交通运输等方面的协作探索。1969 年,相邻的三个联邦州州长签订了首个“州际协定”(Staatsvertrag)以促进跨区域合作,次年成立了莱茵-内卡空间规划协会(ROV: Raumordnungsverband Rhein-Neckar),但该协会并无独立编制和批准规划的权力,仅在地方规划组织的支持下负责区域规划的协调工作,相关规划成果仍需通过各州规划部门的审核,因而被称为“两阶段体系”[63]。

1989 年,莱茵-内卡大都市区的企业家和规划协会共同推动成立了非营利组织莱茵-内卡三角区协会(RND e.V.: Rhein-Neckar-Dreieck e.V.),旨在加强多方合作,构建综合的跨区域治理模式[59,62]。新的协会联动了众多来自经济、教育和行政领域的参与者,例如本地的跨国公司(如巴斯夫、思爱普等)、工商业协会(如莱茵-内卡商会等)以及高等教育学府(如海德堡大学、曼海姆大学等),使得代表市场需求的私人主体更多地参与跨区域合作。但也因此,早前成立的空间规划协会日渐式微,未能建立起正式的多主体跨区域治理体系。

2005 年是莱茵-内卡大都市区治理转型的关键年。首先,大都市区在第二轮欧洲大都市区的提名中获得认定,标志着联邦政府乃至欧盟对其区域性职能的认可。随后,三州签署了第二项州际协定,旨在促进区域规划和进一步的跨区域发展合作。第二项协定不仅明确了莱茵-内卡大都市区的边界范围,还赋予其自主编制、审核区域规划的合法权力,建立了“单阶段体系”[63],标志着区域治理新阶段的到来(表2)。

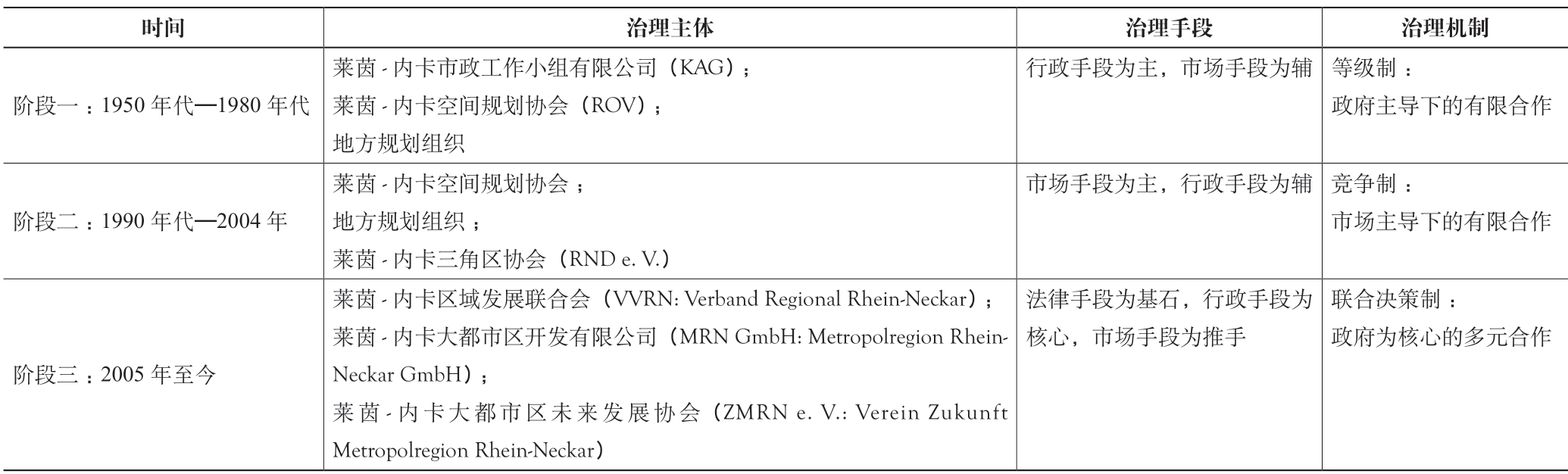

表2 莱茵-内卡大都市区跨区域治理主体、手段和机制的历史演进(1950 年代至今)

资料来源:作者根据相关文献绘制

2.2 尺度重组视角下的莱茵-内卡大都市区治理模式分析

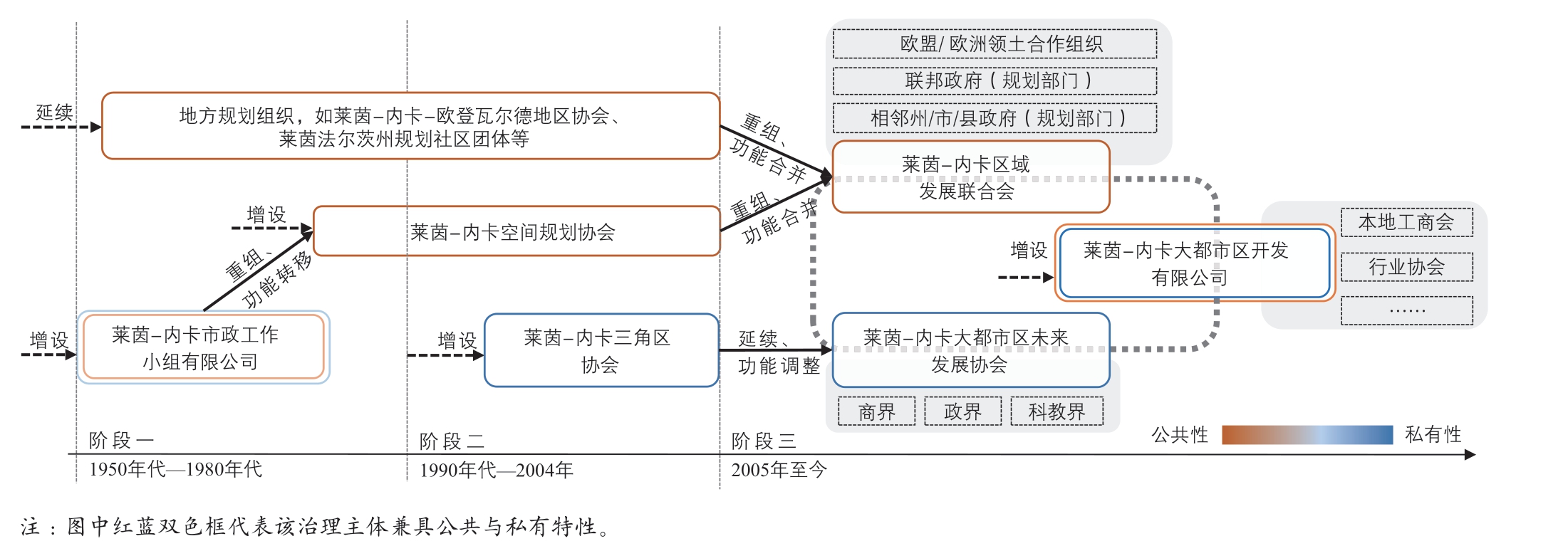

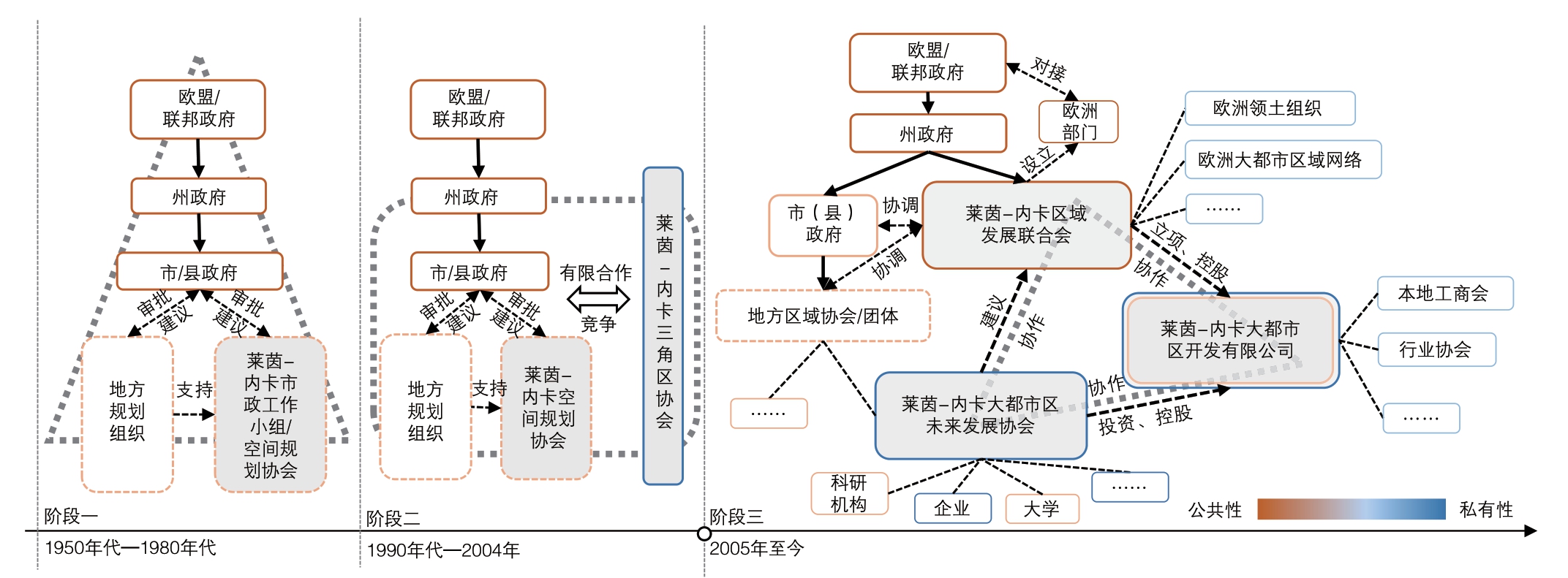

2.2.1 从单一到多元:治理主体的调整与职能的再分配

随着欧洲大都市区的认定和第二项州际协定的签订,2006 年,莱茵-内卡大都市区改变了过去单一主体的治理模式,构建了公私合作、联合决策的治理联盟,并将区域规划、地区营销和战略制定的任务重新分配到三个机构中,分别是作为组织核心的公共部门代表——莱茵-内卡区域发展联合会(下称发展联合会)、充当战略对话平台的私人部门代表——莱茵-内卡大都市区未来发展协会(下称未来发展协会),以及公私合营的项目实施与运营主体——莱茵-内卡大都市区开发有限公司(下称开发有限公司)(图5)。

图5 莱茵-内卡大都市区的治理主体重组(1950 年代至今)

资料来源:作者根据访谈和相关文献绘制

首先,新的发展联合会继承了原莱茵-内卡大都市区三个分散的地方规划组织的基本职能,承担了制定区域公共政策与规划的主要任务。其董事会成员包括区域内15 个市县的主要领导,这一安排也保证了各市县参与区域决策的平等地位(表3)。对此,联合会负责人补充道:“我们的共识是,在区域发展和管理领域所做的一切,都必须有助于区域内所有地区的发展。”其次,未来发展协会基本延续了此前莱茵-内卡三角区协会的架构,至今已吸纳来自社会各界的千余名成员。以促进跨区域社会—经济协作为主旨,该协会在区域的战略制定、合作对话和项目投融资等领域发挥着重要作用。第三,区域性重大项目的开发和后续运营任务被转移给开发有限公司,股东由发展联合会、未来发展协会以及若干个本地的工商协会担任。其中公共部门(发展联合会)占股超过50%,保证了在重要决策中的话语权①依据2021 年10—11 月笔者对克里斯托夫·特里梅尔先生(Christoph Trinemeier,莱茵—内卡区域发展联合会常务董事和区域规划负责人)的访谈记录。。由此可见,重组后的治理主体群在确保公共部门的核心地位的同时,几乎涵盖了各领域的所有重要利益相关者,这为推进伙伴关系下的有序跨域合作创造了条件。

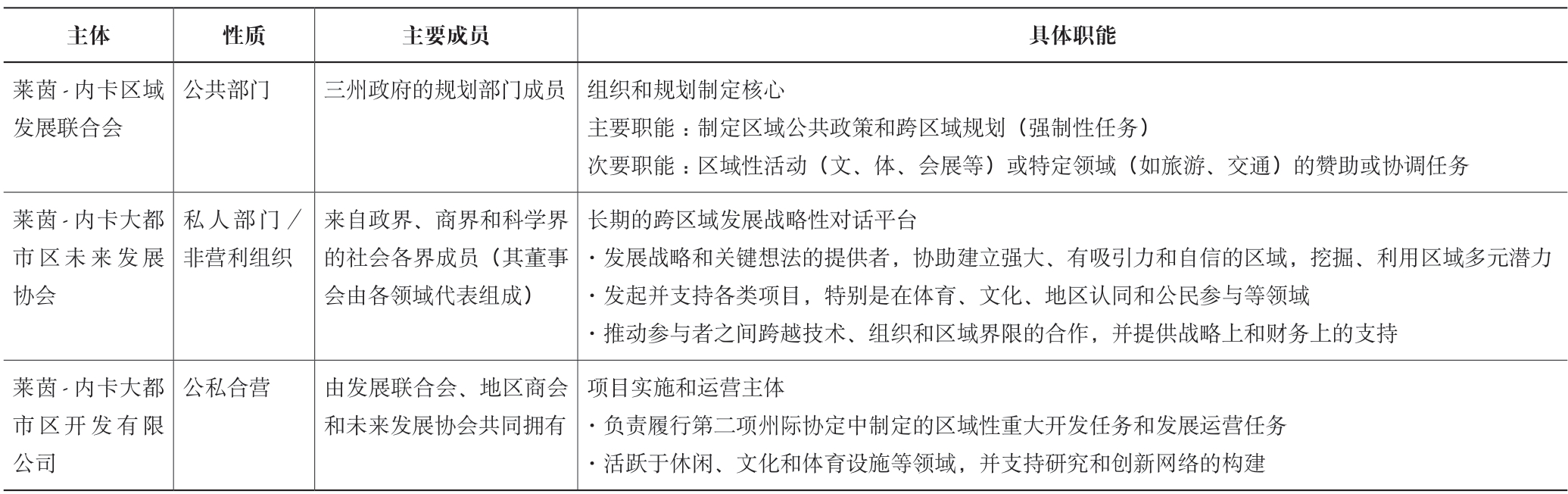

表3 莱茵-内卡大都市区内跨区域治理的主体及其职能

资料来源:作者根据访谈和相关文献资料绘制

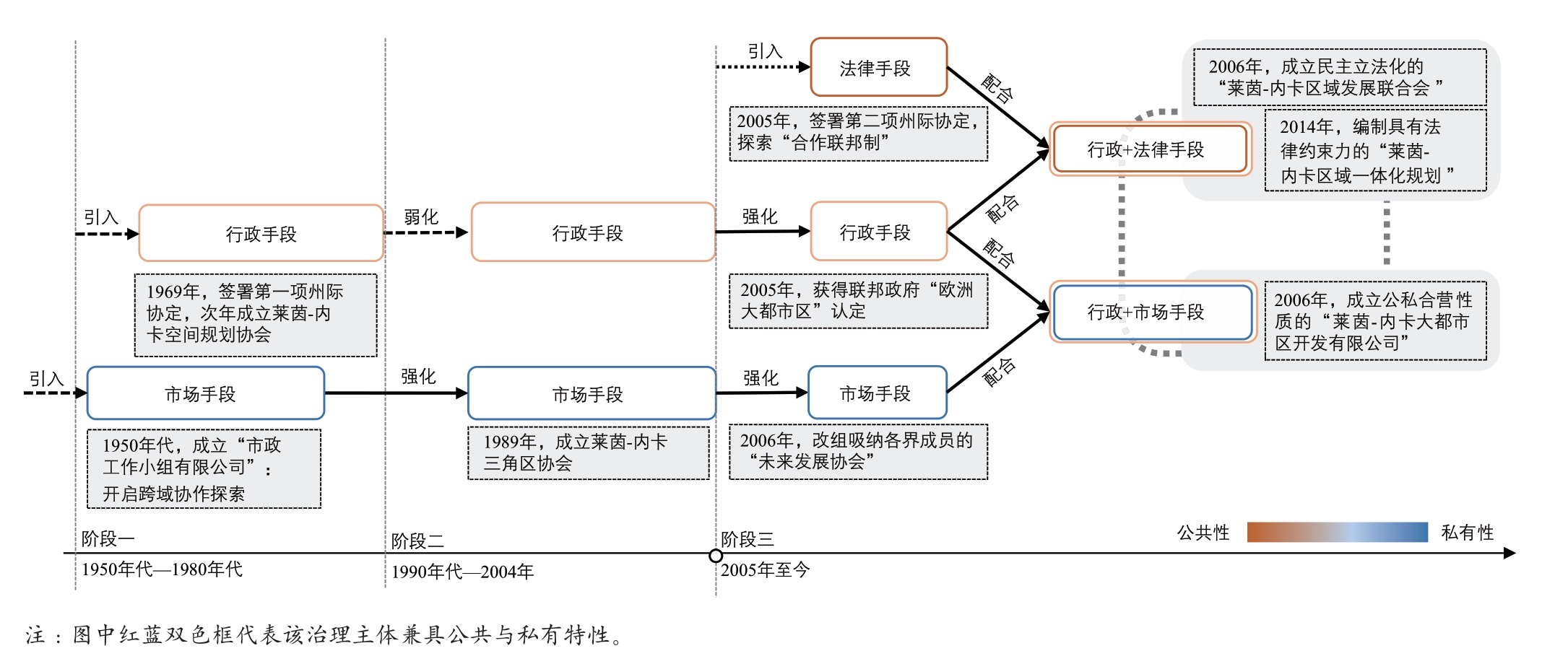

2.2.2 从独立到配合:法律手段的介入与多种治理工具并存

2005 年以前,尽管莱茵-内卡地区的规划部门和企业分别使用了较为成熟的行政手段和市场手段进行跨区域治理,但由于缺乏手段配合,跨部门的协商和合作项目难以推进。为此,该地区突破性地引入了法律手段,即在第二项州际协定中明确:“在莱茵-内卡大都市区,所有空间规划任务(包括直接或间接影响其中一个缔约州的区域规划以及区域发展任务),都应在持续合作的情况下进行,并同时考虑邻近地区利益。”这为尺度重组后的区域合作提供了合法依据(图6)。

图6 莱茵-内卡大都市区的治理手段重组(1950 年代至今)

资料来源:作者根据访谈和相关文献资料绘制

在此基础上,莱茵-内卡大都市区逐步形成了两大跨区域治理工具。其一是法律手段与行政手段的配合,形成了跨区域治理中重要的正式工具——区域规划。2014年,发展联合会编制的《莱茵-内卡区域一体化规划》(Der Einheitliche②德语Einheitliche 的英文可译作standardized 或unitary,意为将空间上(parts)和标准上(rules)不同的规划部分整合到一个统一的整体规划中,与中文规划语境下的“一体化规划”相近,故作此翻译。 Regionalplan Rhein-Neckar)正式获批生效。该规划级别对应着德国空间规划体系中的区域一级(图7),为法定规划,遵循“下级规划不得与上级规划相矛盾,编制上级规划时必须考虑到下级的诉求”的互反馈原则(Gegenstromprinzip)①依据德国空间研究与州规划学术机构(ARL: Akademie für Raumforschung und Landesplanung)的专有名词翻译,德语Gegenstromprinzip 一词的英文译作mutual feedback principle,笔者将其译作“互反馈原则”(或“抵消影响原则”)。这是载入《联邦空间规划法》中的一项原则,据此,地方、区域和超区域规划与其他级别的规划相互影响,以确保次区域因发展、构建和保护领土而采取与整体条件、要求相一致的行动,反之亦然,即发展、构建和保护整体领土的行动也应考虑次区域的条件和要求。,使其更好地嵌入联邦空间规划体系。同时,这版规划一并解除了先前若干(子)区域规划的法律效力,以避免尺度调整后多重规划并行、交叠所产生的模糊空间,保证了区域规划的一致性和约束力。此外,由于三州的规划法规、制图方法和批复程序大不相同,为实现公平共利,各子区域进行了反复协商,最终以依据莱茵-普法尔茨州的规划法、由巴登符腾堡州的规划部门审批的方式,在两州均获得了法律认可;而对于区域内唯一分属黑森州的城市——贝格施特拉瑟县(Kreis Bergstraße),当前的一体化规划仅行使指导权和建议权,各方正在就进一步的法定规划权与南黑森地区议会等利益主体协商②依据2021 年11 月笔者对克劳斯·佩内曼博士(Dr.Claus Peinemann,莱茵-内卡区域发展联合会地区顾问、黑森分部负责人)的访谈记录。。其二是市场手段与行政手段的配合,形成了跨区域治理的非正式工具——公私合营的项目运作。一方面由半公共半私有性质的开发有限公司主导区域内项目的落地和后期运营工作;另一方面利用高等教育、科研等本地资源优势,促进相关产业、投资在区域内的集聚。当前,莱茵-内卡大都市区不仅集聚了多家国际头部企业,还打造了曼海姆科技园、海德堡中德科技园等创新创业园区。

图7 德国区域规划在其空间规划体系中的位置

资料来源:作者根据莱茵-内卡大都市区官方网站公示信息(https://www.m-r-n.com/regionalplanung)翻译绘制

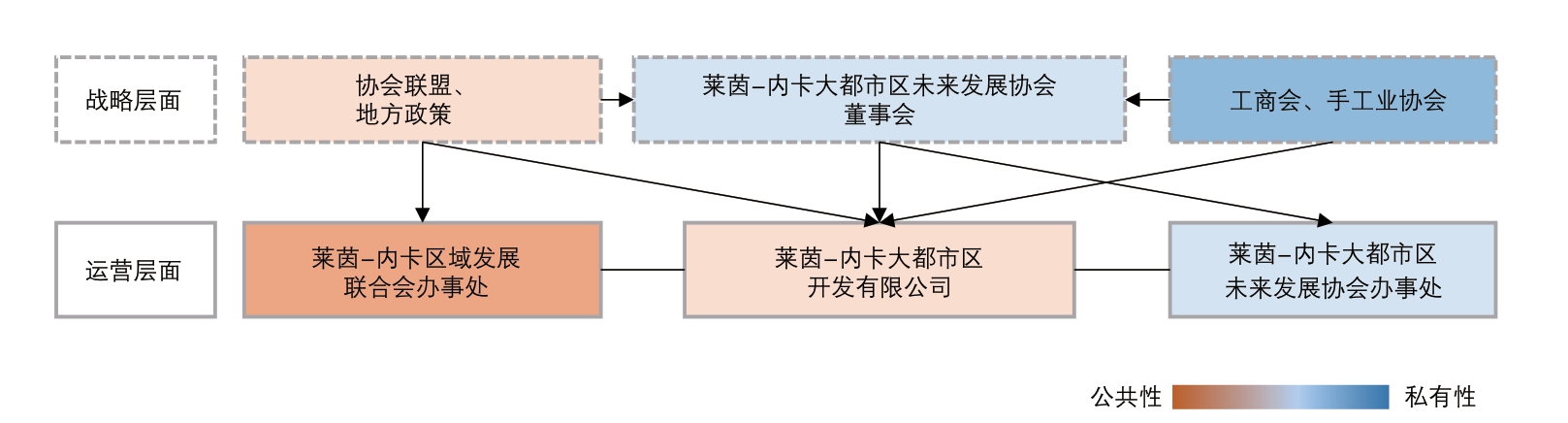

2.2.3 从层级到网络:治理机制的创新与“战略—运营”架构重组

伴随着治理主体的多元化和治理手段的复合化,莱茵-内卡大都市区的治理机制也发生了相应的改变。1950 年代—1980 年代末,莱茵-内卡空间规划协会只是作为三州政府派出的中间机构,负责协调区域事物,并无自主编制、审核区域规划的权力,这一阶段的跨区域治理仍未突破传统的行政管理层次。1989 年后,企业、高校和科研机构等通过组建非营利性组织,推动了一系列跨区域投融资和建设项目;此间,私人主体与政府仅在特定领域开展了有限合作,甚至出现了话语权争夺的现象。直至2005 年,莱茵-内卡大都市区通过治理机制的创新与重构,形成了当前网络化的联合决策制度(图8)。

图8 莱茵—内卡地区的治理机制重组(1950 年代至今)

资料来源:作者根据访谈和相关文献资料绘制

上述机制重塑的过程中,权力主体的水平和垂直嵌入方式均发生了改变。从纵向权力尺度重构来看,三个联邦州让渡了莱茵-内卡大都市区内的部分财权和事权,简化了跨区域治理的垂直管理结构,尤其是规划编制与审批权的集中,提高了规划、政策和重大项目的纵向传导效率。此外,发展联合会还直接代表大都市区参与了欧洲一级的区域发展计划。大都市区不仅设立了欧洲部门,定期与欧盟委员会及其下属机构代表保持联系,还发起了一项欧盟重大跨境合作项目(Interreg-code 24),并在2015 年成为德国境内首个欧洲领土组织(EGTC: European Grouping of Territorial Cooperation)的办事处所在地。从水平权力关系互动来看,莱茵-内卡大都市区创造性地采用了“战略—运营”(Strategische-Operative)的双层治理网络,以协调多主体间的联合决策(图9)。战略层面是以未来发展协会为核心,联合地区内的其他协会、联盟,结合地方政策,搭建长期的区域战略对话平台,在经济发展方面减少政府规制、促进友好竞争,充分发挥私有部门的主观能动性①依据2021 年11 月—2022 年1 月笔者对汉斯·斯卡克先生(Hans Skarke,曼海姆市政府城市发展部门工作人员)的访谈记录。。运营层面则由发展联合会办事处和未来发展协会办事处担任执行代表:前者在考量地方诉求的同时协调、制定区域规划;后者则重点传达未来发展协会董事会的区域发展建议,再将区域项目交予开发有限公司推动、落实并运营具体的各项任务。

图9 当前莱茵-内卡大都市区的战略—运营双层治理网络框架

资料来源:作者根据《莱茵—内卡都市区合作框架》绘制

德国莱茵-内卡大都市区近70 年的区域合作表明,其前期发展很大程度上受制于公共主体的缺位、协作措施的单一以及治理机制的不完善。而自2005 年以来,三州签订州际协定,不仅构建并实施了多方协作机制,重塑了公共部门的核心地位,同时有效促进了跨区域空间的布局优化(如蓝绿生态廊道和交通干线走廊等)、土地资源的合理分配(如数字化跨域土地资源监控平台Raum+)以及公共交通的运营统筹(如莱茵-内卡运输协会发行的“VRN 统一票制”)等。更重要的是,它是当前德国唯一推动了全区域一体化法定规划的欧洲大都市区,成为类似都市区尺度重组后主体赋权、手段选择和协作机制构建的范例。

3 对中国跨区域空间治理的启示

中德在发展阶段和制度环境等方面存在差异,但在跨区域治理问题上存在诸多共性。总体上看,德国莱茵-内卡大都市区的跨区域治理具有主体权责清晰、法制手段健全、协作内容完善等优势,其治理经验可为我国跨行政区的新兴区域空间治理提供以下启示。

3.1 界定多元治理主体权责,鼓励创新主体广泛参与

我国的区域、跨区域治理须充分发挥中国特色社会主义制度优势,自上而下为主的党、政管理体制有助于中央区域协调相关改革政策的层层下达和高效落实。但是,我国城市群、都市圈等区域治理范畴中,跨区域治理主体的设立仍较为保守,法律地位平等的各地方政府或因地区间的竞争,缺乏自主参与跨区域协作的动力。因此,当前的跨区域协作中,亟须建立负责协调区域内各级政府、指导区域发展和治理的专门机构,并激励企业组织、行业协会等创新主体广泛参与。

从德国乃至全球的跨区域治理实践来看,治理主体的多元化发展是共性[33]。莱茵-内卡大都市区通过不断调整和界定各权力主体的职能和权限,建立了“治理主体群”模式。这一安排有益于不同主体各司其职、相互监督,形成多元主体共商共治的局面。一方面,在主体职能演化、拆分的过程中,公共部门的核心功能被加强而非被削弱,例如发展联合会汇集了多个分散的规划机构和团体进而成为组织核心,实现了区域规划和公共政策制定的权责统一。另一方面,大都市区的持续发展也离不开市场化主体的大力支持,例如未来发展协会作为治理主体群中企业、科研机构的集中代表,直接参与了跨区域治理与战略决策,并成为大都市区开发公司的股东之一。

3.2 融入国土空间规划体系,推动多种治理手段并举

新兴战略性跨区域空间的确立,为区域治理划定了功能协调、发展融合、机制创新的空间边界。我国跨区域治理实践中,也不乏划定城市群、都市圈,设立“一体化示范区”等创新手段。当下,我国确立了国土空间规划体系,该体系成为实现国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。为了推进跨区域空间的高质量协调发展,须将跨区域规划纳入国土空间规划体系。2020 年,国内首个由省级行政主体共同编制的跨省域国土空间规划——《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(草案)》向社会公示并征求意见。然而,对于此类规划要如何衔接原有规划,并融入“五级三类”的国土空间规划体系等问题,相关规划和政策中的表述尚不明晰。

反观莱茵-内卡大都市区,它充分利用了刚性和柔性的治理手段,在规划或政策重叠区实现了法定空间规划的传承与迭代。一方面,三州共缔的州际协定既为莱茵-内卡大都市区界定了规划与治理边界,也明晰了跨区域规划的行政层级和执行条件;在区域规划中,以N(信息传递,Nachrichtliche Übernahme)标记了援引自其他规划的条例,避免了上下级规划的重复或冲突,使其顺利融入既有的空间规划体系。另一方面,被认定为欧洲大都市区后,莱茵-内卡大都市区通过战略性的任务声明,启动了一系列跨区域治理协作,未增加额外的财政支出[65];并通过建立开发公司,推动了政府与科教界、商界间的“公私合作”。可见在区域治理中,既应明确治理边界、健全法制体系,将跨区域空间规划融入空间规划体系,又要丰富治理手段的层次和类型,形成有效治理工具。

3.3 重构区域层级治理网络,因地制宜、促进治理机制创新

与莱茵-内卡大都市区类似,我国各大城市群和跨区域都市圈的治理机制整体上也呈现出网络化、复杂化的趋势,甚至一个动态过程:从公共部门主导(特别是在重大基础设施、环境保护等特定领域)的层级制向多方共同决策的网络机制转变。中外区域发展的本地基础与制度背景各异,跨区域治理须立足自身条件和制度环境,实现因地制宜的机制创新。

莱茵-内卡大都市区通过当前的治理机制重塑了政府的主导地位,通过政府与市场两方的互动重构了跨区域治理的体制机制。这一转变既与外部环境有关,也受到了“尺度政治”的影响,例如通过垂直治理尺度的延伸,承担了超都市区层面(联邦政府、欧盟)的协作项目;也通过水平治理尺度的嵌入,构建了“战略—运营”双层治理网络,尤其值得我国学习。其中,战略层作为战略和目标制定者,兼有公共和私有属性,充分保证了创新主体的主观能动性;运营层作为任务执行和运营者,具有公共引领、公私配合、权责清晰等特点。这一机制创新为大多区域治理实践中因执行者缺失而导致治理失灵的窘境提供了破题思路。当然,在新冠疫情大流行的背景下,德国的治理模式也暴露出弹性不足、反应滞后等弊端,这启示我国在跨区域治理中要坚持体制特色,对灵活组织、快速响应等议题予以高度关注。

4 总结与展望

尺度重组这一重要的权力、空间调整手段,在中西方的跨区域治理进程中已有充分实践。近年来,我国各大城市群、都市圈规划频出,由各级政府乃至中央政府主导的区域政策和合作项目明显增多,在奠定跨区域地区协作基础方面发挥着重要作用,然而治理机制的构建滞后于空间战略的制定并不利于跨区域地区的远期发展。本文依托实地调研,从尺度重组视角出发,系统分析了德国莱茵-内卡大都市区的跨区域治理经验,总结其主体从单一到多元、手段从独立到配合、机制从层级到网络的治理进程。研究发现,德国政府在涉及公共事务的跨区域协作中扮演着不可或缺的角色,且在界定主体权责、融入规划体系、重构治理网络等方面提供了重要启示。

当前,恰逢中国“两个一百年”的历史交汇期,国家“十四五”规划纲要中明确提出“推进区域协调发展”和“以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展”等区域战略要求。我国区域治理实践工作中,需在坚持社会主义制度优越性的基础上,编制并监督实施跨区域的国土空间规划,积极探索多元化、可持续的区域创新治理机制。本文对德国跨区域治理范例的理性剖析和经验总结,可为我国类似区域在坚持社会主义制度优势、推动法定跨区域空间规划,以及充分发挥市场经济体制对要素的配置作用等方面提供有益启示。未来研究中,一方面可通过各国案例的对比,丰富对发达国家跨区域治理经验的比较和批判性研究;另一方面,可更加深入地探索特定区域治理制度的实施策略和方法,为新时期我国的跨区域治理提供可借鉴、可落实的具体实践路径。

[1] HARRISON J,GROWE A.When regions collide: in what sense a new‘regional problem’?[J].Environment and planning a,2014,46(10): 2332-2352.

[2] SCOTT A J.Globalization and the rise of city-regions[J].European planning studies,2001,9(7): 813-826.

[3] SHEN J.Scale,state and the city: urban transformation in post-reform China[J].Habitat international,2007,31(3/4): 303-316.

[4] LI Z,XU J,YEH A G O.State rescaling and the making of city-regions in the Pearl River Delta,China[J].Environment and planning c: government and policy,2014,32(1): 129-143.

[5] 张成福,李昊城,边晓慧.跨域治理:模式、机制与困境[J].中国行政管理,2012(3): 102-109.

[6] HAUSWIRTH I,HERRSCHEL T,NEWMAN P.Incentives and disincentives to city-regional cooperation in the Berlin-Brandenburg Conurbation[J].European urban and regional studies,2003,10(2): 119-134.

[7] 苏黎馨,冯长春.京津冀区域协同治理与国外大都市区比较研究[J].地理科学进展,2019,38(1): 15-25.

[8] 胡剑双,孙经纬.国家—区域尺度重组视角下的长三角区域治理新框架探析[J].城市规划学刊,2020(5): 55-61.

[9] 黄璜,杨贵庆,菲利普·米塞尔维茨,等.“后乡村城镇化”与乡村振兴——当代德国乡村规划探索及对中国的启示[J].城市规划,2017,41(11): 111-119.

[10] 吴志强,唐子来.论城市规划法系在市场经济条件下的演进[J].城市规划,1998(3): 11-19,63.

[11] 周宜笑,谭纵波.德国规划体系空间要素纵向传导的路径研究——基于国土空间规划的视角[J].城市规划,2020,44(9): 68-77.

[12] EVERS D,DE VRIES J.Explaining governance in five mega-city regions:rethinking the role of hierarchy and government[J].European planning studies,2013,21(4): 536-555.

[13] OMB (Office of Management and Budget).Uses of metropolitan areas by federal agencies[R].Washington,DC: Executive Office of the President,Statistical Policy Office,1993.

[14] GROWE A.Metropolregionen (Definition)[M]// BLOTEVOGEL H H,DÖRING T,GROTEFELS S,et al,eds.Handwörterbuch der Stadt-und Raumentwicklung.Hannover: ARL-Akademie für Raumforschung und Landesplanung,2018.

[15] GOTTMANN J.Megalopolis or the urbanization of the northeastern seaboard[J].Economic geography,1957,33(3): 189-200.

[16] NEUMAN M,HULL A.The futures of the city region[J].Regional studies,2009,43(6): 777-787.

[17] HAGLER Y.Defining US megaregions[J].America,2009,2050: 1-8.

[18] SONG X,MO Z,LIU M T,et al.Cooperator or supporter: how can crossboundary Macau-Zhuhai metropolis promote regional tourism together?[J/OL].Asia Pacific journal of marketing and logistics,2021[2022-06-15].https://doi.org/10.1108/APJML-02-2021-0137.

[19] KAUCIC J,SOHN C.Mapping the cross-border cooperation ‘galaxy’: an exploration of scalar arrangements in Europe[J].European planning studies,2021 (print online) [2022-06-15].https://doi.org/10.1080/09654313.2021.192 3667.

[20] 赵民.都市圈规划既要借鉴国际经验,更要基于国情和彰显区域协调功能[EB/OL].(2021-09-03)[2022-06-15].http://m.planning.org.cn/zx_news/11809.htm.

[21] DENTERS S A,ROSE L E.Comparing local governance.trends and developments[M].New York: Palgrave Macmillan Ltd.,2005.

[22] LARNER W,WALTERS W.The political rationality of “new regionalism”:toward a genealogy of the region[J].Theory and society,2002,31(3): 391-432.

[23] MACLEOD G,GOODWIN M.Space,scale and state strategy: rethinking urban and regional governance[J].Progress in human geography,1999,23(4):503-527.

[24] FÜRST D.Steuerung auf regionaler ebene versus regional governance[J].Informationen zur Raumentwicklung,2003,8(9): 441-450.

[25] FEDERWISCH T.The politics of spatial identity: regional governance and the strategic constitution of regional identity[J].Nordia geographical publications,2008,36(4): 47-60.

[26] JESSOP B.The rise of governance and the risks of failure: the case of economic development[J].International social science journal,1998,50(155):29-45.

[27] BRENNER N.Open questions on state rescaling[J].Cambridge journal of regions,economy and society,2009,2(1): 123-139.

[28] WANG L,LI Z,ZHANG Z.City profile: Wuhan 2004-2020[J].Cities,2022,123: 103585.

[29] NEWMAN P.Changing patterns of regional governance in the EU[J].Urban Studies,2000,37(5/6): 895-908.

[30] 洪世键.大都市区治理:理论演进与运作模式[M].南京: 东南大学出版社,2009.

[31] POLLERMANN K.Regional governance: Begriffe,Wirkungszusammenhänge und Evaluationsansätze[R].Thünen Report,2021.

[32] NOFERINI A,BERZI M,CAMONITA F,et al.Cross-border cooperation in the EU: Euroregions amid multilevel governance and re-territorialization[J].European planning studies,2020,28(1): 35-56.

[33] FREY R L.“Regional Governance” zur Selbststeuerung territorialer Subsysteme[J].Informationenzur zur Raumentwicklung,2003(Heft 8/9): 451-462.

[34] 赵民,陶小马.城市发展和城市规划的经济学原理[M].北京: 高等教育出版社,2001.

[35] LI Y,WU F.Understanding city-regionalism in China: regional cooperation in the Yangtze River Delta[J].Regional studies,2018,52(3): 313-324.

[36] WATSON V.The return of the city-region in the new urban agenda: is this relevant in the Global South?[J].Regional studies,2021,55(1): 19-28.

[37] GUIMERÀ A D,CAMONITA F,BERZI M.Euroregions,excellence and innovation across EU borders.a catalogue of good practices[M].Barcelona:Department of Geography UAB,2018: 254.

[38] STOKER G.Governance as theory: five propositions[J].International social science journal,1998,50(155): 17-28.

[39] FÜRST D.Metropolitan governance in Germany[M]// HEINELT H,KÜBLER D,eds.Metropolitan governance in the 21st century.London:Routledge,2004: 163-180.

[40] BECK J.Territorial institutionalism-capturing a horizontal dimension of the European administrative space[J].Journal of borderlands studies,2021,36(3): 361-387.

[41] 王丰龙,刘云刚.尺度政治理论框架[J].地理科学进展,2017,36(12):1500-1509.

[42] BRENNER N.Metropolitan institutional reform and the rescaling of state space in contemporary Western Europe[J].European urban and regional studies,2003,10(4): 297-324.

[43] 魏成,沈静,范建红.尺度重组——全球化时代的国家角色转化与区域空间生产策略[J].城市规划,2011,35(6): 28-35.

[44] 张京祥,陈浩,胡嘉佩.中国城市空间开发中的柔性尺度调整——南京河西新城区的实证研究[J].城市规划,2014,38(1): 43-49.

[45] FALUDI A.The poverty of territorialism: revisiting European spatial planning[J].disP-The planning review,2016,52(3): 73-81.

[46] BRENNER N.New state spaces: urban governance and the rescaling of statehood[M].Oxford: Oxford University Press,2004.

[47] 胡亮,王雪娇.治理空间的尺度调整和城市空间的地域重构——以湖南湘江(国家级)新区的空间生产为例[J].城乡规划,2020(1): 29-37.

[48] 张京祥.国家—区域治理的尺度重构:基于“国家战略区域规划”视角的剖析[J].城市发展研究,2013,20(5): 45-50.

[49] 王丰龙,刘云刚.中国行政区划调整的尺度政治[J].地理学报,2019,74(10): 2136-2146.

[50] 方伟,赵民.“新区域主义”下城镇空间发展的规划协调机制——基于皖江城市带和济南都市圈的探讨[J].城市规划学刊,2013(1): 51-60.

[51] XU J,YEH A G O.Interjurisdictional cooperation through bargaining: the case of the Guangzhou-Zhuhai Railway in the Pearl River Delta,China[J].The China quarterly,2013,213: 130-151.

[52] 刘君德.论中国大陆大都市区行政组织与管理模式创新——兼论珠江三角洲的政区改革[J].经济地理,2001(2): 201-207,212.

[53] LI H,ZHOU L A.Political turnover and economic performance: the incentive role of personnel control in China[J].Journal of public economics,2005,89(9/10): 1743-1762.

[54] 王璇,郐艳丽.国家级新区尺度政治建构的内在逻辑解析[J].国际城市规划,2021,36(2): 32-39.DOI: 10.19830/j.upi.2020.413.

[55] HOYLER M,FREYTAG T,MAGER C.Advantageous fragmentation?reimagining metropolitan governance and spatial planning in Rhine-Main[J].Built environment,2006,32(2): 124-136.

[56] GÖDDECKE-STELLMANN J;HEIDBRINK I.Metropolregionen als Forschungsgegenstand.Aktuelle Stand,erste Ergebnisse und Perspektiven[J].Informationen zur Raumentwicklung,2005,7: 417-430.

[57] SINZ M.Die neuen Leitbilder der Raumentwicklung-Anmerkungen zu einem politischen Diskurs[J].Informationen zur Raumentwicklung,2006,11(12): 605-612.

[58] OECD.OECD territorial reviews: Hamburg Metropolitan Region,Germany[R/OL].OECD Territorial Reviews,OECD Publishing,2019[2022-06-15].https://doi.org/10.1787/29afa27f-en.

[59] FEDERWISCH T.The politics of spatial identity: regional governance and the strategic constitution of regional identity[J].Nordia geographical publications,2007,36(4): 47-60.

[60] HARRISON J,GROWE A.From places to flows? planning for the new‘regional world’ in Germany[J].European urban and regional studies,2014,21(1): 21-41.

[61] GROWE A,VOLGMANN K.Exploring cosmopolitanity and connectivity in the polycentric German urban system[J].Tijdschrift voor economische en sociale geografie,2016,107(2): 214-231.

[62] SCHMITZ G.Metropolregion Rhein-Neckar-Modellregion für einen kooperativen Föderalismus[J].Raumforschung und Raumordnung-Spatial Research and Planning,2005,63(5): 360-366.

[63] SCHÄCHTER T.Die Metropolregion Rhein-Neckar: Modellregion für kooperativen Föderalismus.Von der Utopie zur Realität[M].Diesbach Medien,2010.

[64] LACKOWSKA M,ZIMMERMANN K.New forms of territorial governance in metropolitan regions? a Polish-German comparison[J].European urban and regional studies,2011,18(2): 156-169.

[65] GROWE A,BAKER M,BAFARASAT A Z.The legitimation of planning processes as a challenge to metropolitan governance[J].Administrative sciences,2020,10(2): 34.