当前,都市区内既有工业空间的转型升级成为满足产业转型需求、推动地区经济发展、改善城市空间品质的重要发展途径。由于发展目标、地块特性、利益诉求等因素差异,工业空间在功能转型升级的路径、方向、模式等方面呈现明显的“分化”现象。

长期以来,西方学者对都市区产业转型的研究多关注服务业而非工业[1],关注产业路径而非功能路径。然而,我国都市地区普遍存在工业空间占比较高的现实情况,工业空间的科学转型是实现都市区良性发展的关键动力。因此,笔者认为工业空间依然对我国都市地区研究具有重要意义。本文从演化经济地理学视角出发,通过对国外若干不同特质工业空间转型升级的实例分析,刻画其功能演化路径,探讨转型升级过程中各类影响要素的关系,总结实现功能创新跨越的关键路径,以期为我国相关工业空间的转型升级提供参考。

1 演化经济地理学视角下的工业空间演化

1.1 产业空间演化路径及与自身特征的关联

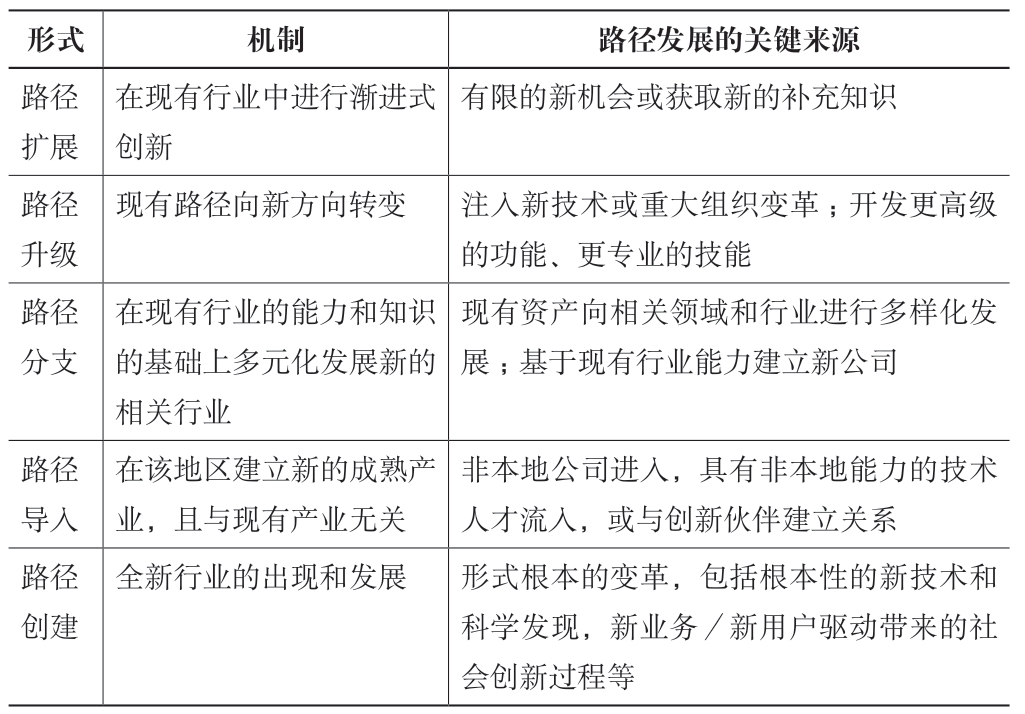

在过去的20 年,城市、地区和产业如何随时间演变成为演化经济地理学的核心[2]。基于历史与过程视角,演化经济地理学着重探讨区域在历史发展过程中积累的知识、技术、产业基础与制度对未来产业发展方向的影响[3],先后引入区域机会窗口、路径依赖和路径分支等理论,研究不同类型路径的演化机制[4]。其中,路径依赖理论认为,区域发展等轨迹受到既有历史过程的制约。由于知识的传播往往有地理界限,因此区域有被“锁定”的趋势,并有可能变得过度专业化[5]。获得外部知识被认为是解决或避免此类倾向的重要途径[6],即通过劳动力流动、社会网络和企业家活动等途径,实现路径的扩展、升级、分支、导入和创建等[7](表1),从而产生新形式的经济活动[8],并在产业结构、制度环境、创业氛围、知识网络等因素的影响下形成新的“区域机会空间”[9-10]。

表1 区域产业发展不同路径的主要形式和机制

资料来源:作者根据参考文献[7-11]绘制

演化经济地理学研究认为,产业区自身特征也会对其演化路径产生影响。例如有学者基于大城市的经验发现:大都市区、创新中心等组织密集且多样化的地区,创新支持组织多,具备内生产业分化能力和强大的吸引区外新技能的能力,因此其常见的演化路径是路径分支、路径创建;旧工业区、专业集群等组织密集的专业化地区,多依靠强大的社会资本、成熟的产业基础、较强的专业化服务能力和有限的知识库,其常见演化路径是路径升级;农村或落后地区等组织薄弱的地区,由于缺乏自身有利条件,其常见演化路径为路径扩展[12-13]。也有学者将城市划分成核心地区和边缘区域来研究区域新路径发展的特点[14]。

1.2 工业空间的典型演化路径

工业空间作为特定的产业区域,针对其演变的研究多在制造业高度集聚的城市群、都市圈或者流域等较大空间尺度[15-17],聚焦产业迁移、产业集聚、动力机制等方面[18],且普遍认为规模经济[19]、知识溢出[20]、区位条件[21]和政策制度[22]等是影响工业空间演变的主要因素。城市层面研究重点研究工业空间的整体空间分布变化[23],但是目前的研究多关注工业空间的总体空间分布及空间演化,对具体功能演化路径的研究较少。

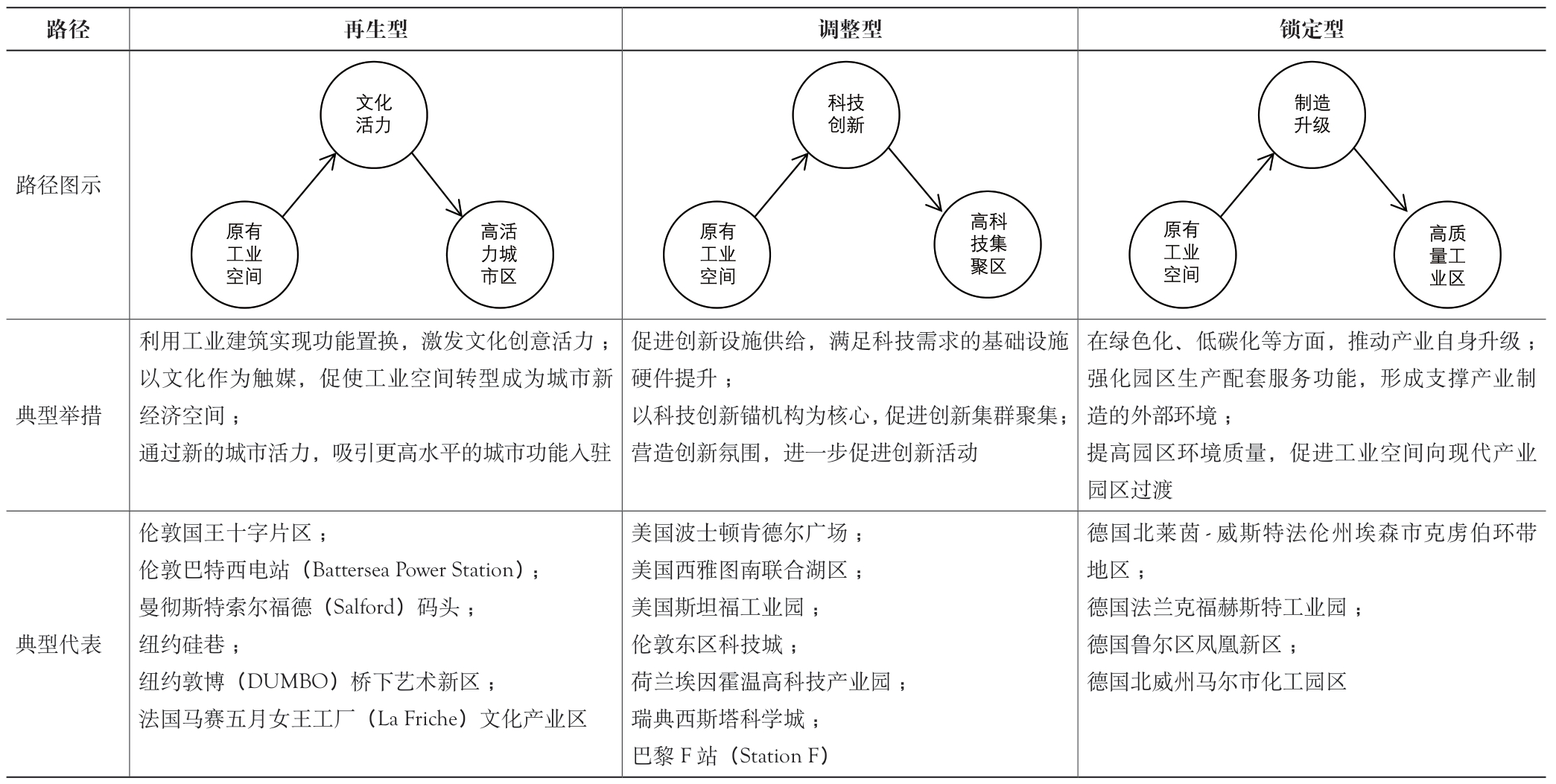

笔者认为,工业空间用地规模大,空间更新难度高,在城市化、工业化进程中易受到多重外在因素和内在因素的影响,在功能演化上多呈现再生型、调整型和锁定型三种典型的演化路径(表2)。

表2 工业空间三类典型演化路径

(1)再生型:实现功能突破,走向高活力城市区

此类工业空间主要分布于经济发达的区域。由于其功能多样分化,加上城市重大事件的影响,这改变和重塑了该地区的技术—经济—社会文化形态,打破了原有的发展路径。

再生型演化路径中,文化活力具有关键作用。工业建筑往往首先被利用以实现功能置换,激发文化创意活力;进一步地,以文化作为触媒,促使工业空间转型成为城市新经济空间;最后,通过新的城市活力吸引更高水平的城市功能入驻,演化成为高活力城市地区。

(2)调整型:实现功能延伸,走向高科技集聚区

此类工业空间常常有机会引入外部资源,如从外部移植高成长性的企业,以此推动形成新的知识技术体系,实现产业创新和功能调整。特别是具有研发基础的地区,通过向新的知识、技术与产业领域迈进,有机会将功能提升至更高的科技创新水平[24]。

调整型演化路径中,科技创新具有关键作用。通常原有工业区在初始阶段通过满足科技需求提升基础设施硬件水平,并以科技创新锚机构为核心进行创新集群,进而通过营建创新氛围促进创新活动,最终将原有工业空间发展为高科技集聚区。

(3)锁定型:功能被动锁定,走向高质量工业区

此类工业空间通常是以生产制造为主要功能的专业化生产地区。由于产业更新能力较弱,产业发展方向很大程度上受存量知识与技术的影响,产业发展由此形成路径依赖[25]。

锁定型演化路径中,制造升级是路径核心。围绕这一核心目标,原有工业区常常通过产业绿色化、低碳化升级,强化园区生产配套服务功能,提高园区环境质量等方式,促进工业空间向现代产业园区过渡,将原有的工业空间演化为更高质量的工业区。

1.3 工业空间演化的影响因素

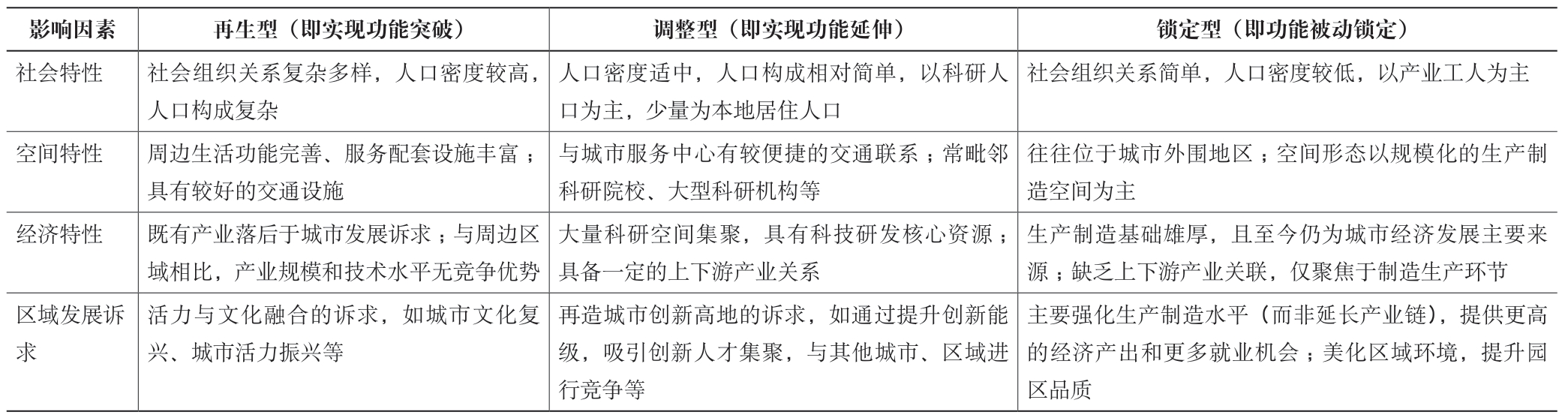

工业空间演化路径的影响因素构成通常包括社会特性、空间特性、经济特性和外部发展诉求四个方面。社会特性包括人口密度、人口构成等社会组织关系;空间特性包括设施条件、区位可达性、周边空间基础条件等;经济特性包括产业自身基础、上下游配套资源等;外部发展诉求主要是来自城市或者区域的诉求,包括文化复兴、活力提升、制造升级和创新引领等(表3)。

表3 工业空间功能演化的典型路径与影响因素

再生型工业空间发展较早,一般处于城市中心区域且具有便利的交通条件,多因工业生产停滞成为都市破败地区。这类地区的社会组织关系一般较为复杂,常伴有城市治安问题、公共服务适配问题等。从区域发展诉求来看,塑造文化展示窗口、实现文化复兴、重振活力是此类工业空间的主要外部诉求目标。

调整型工业空间的人口密度适中,人口构成相对简单,以科研人口为主,与城市中心有较便捷的空间联系,一般具有科技研发类“锚机构”,且周边具有大量的科研空间集聚,易形成产学研协作创新体系。这类地区主要需要解决产业创新引领不强的问题,如整体创新生态不佳、创新配套设施不足等,因此实现高能级创新引领城市发展通常是此类工业空间的主要外部诉求。

锁定型工业空间的人口密度较低,以产业工人为主,多位于城市近郊区,生产制造基础雄厚,具有较长的制造业历史,曾经起到较为重要的工业生产作用,至今仍然是城市经济发展的主要来源之一。这类地区需要解决的问题主要包括生产设施不足、生态环境污染、产城空间分离等,实现制造环节的升级是此类工业空间的主要发展目标。

2 工业空间三种典型功能演化路径的案例比较

2.1 再生型工业空间功能演化路径

文化是再生型工业空间功能演化的关键因素。此类空间多通过建筑空间改造实现文化创意要素的集聚,并借此产生吸引力,进一步促使工业空间转型成为城市新经济空间,带动地区功能走向更高层次。

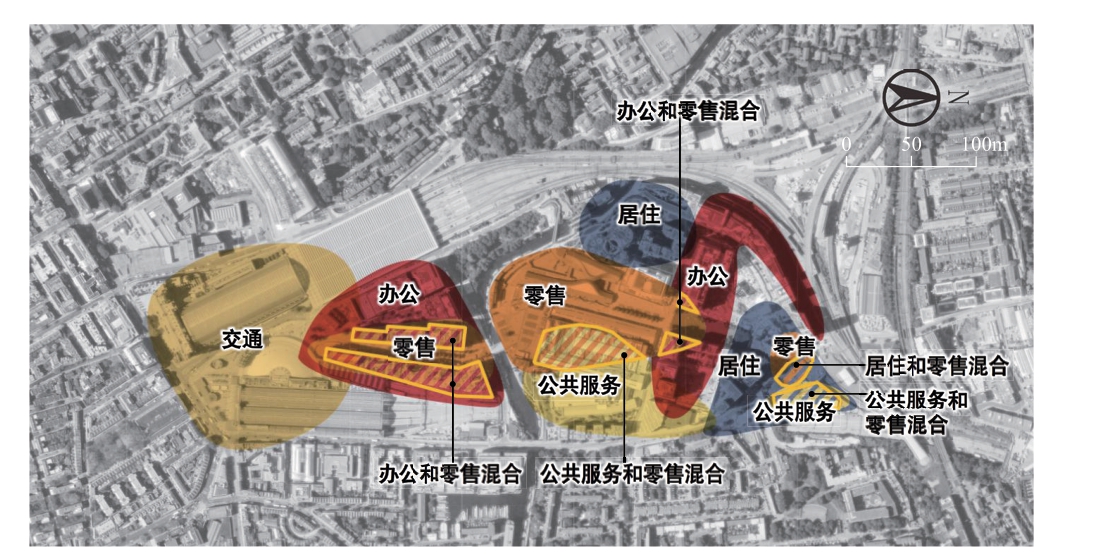

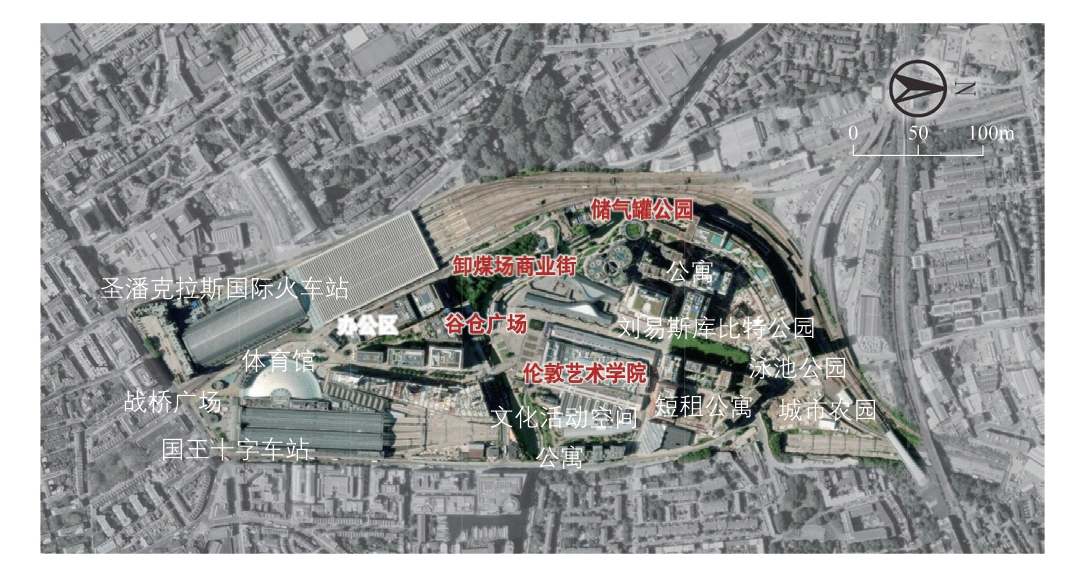

首先,利用工业建筑实现功能置换,激发文化创意活力。以英国伦敦国王十字片区为例。自“欧洲之星”铁路在国王十字车站设立站点后,该片区便作为伦敦的“机遇发展地区”进行场地复兴,改变片区危险、封闭、混乱、破败的印象。主要改造方式是对工业建筑进行功能置换,将其打造成为现代商业办公、居住休闲的活力片区(图1)。

图1 伦敦国王十字片区功能布局图

资料来源:作者根据https://www.earthol.com/绘制

具体而言,伦敦国王十字片区吸引世界四大时装设计学院之一中央圣马丁艺术学院在此建校,作为文化创意的“主引擎”。学院的教学楼由三个谷仓仓库拼合而成,名为“谷仓大厦”,谷仓大厦旁边是国王十字片区中心最大的公共空间谷仓广场,面积约为1.2 hm2。谷仓广场以谷仓大厦的建筑外墙为背景,形成兼具景观休闲和艺术展示功能的大尺度复合型文化空间[26]。学院常年在谷仓广场举办学生作品展览、艺术表演等活动,极大地增强了该片区的艺术、创意、活力氛围,促使片区成为与众不同的城市中央活力区。此外,片区中的卸煤场商业街(Coal Drops Yard)原是铁路运输时代卸载和存储煤炭的货场,通过修复其原建筑结构及外墙,增建现代化延展屋顶等,将其变身为现代热闹的商业街区;通过利用摄政运河引进“水上书店”、在谷仓广场前打造阶梯形亲水空间形成“河畔影院”等举措,国王十字片区将文化融入市民生活中,赋予了工业空间“二次生命”(图2)。

图2 伦敦国王十字片区实景鸟瞰

资料来源:作者根据https://www.earthol.com/绘制

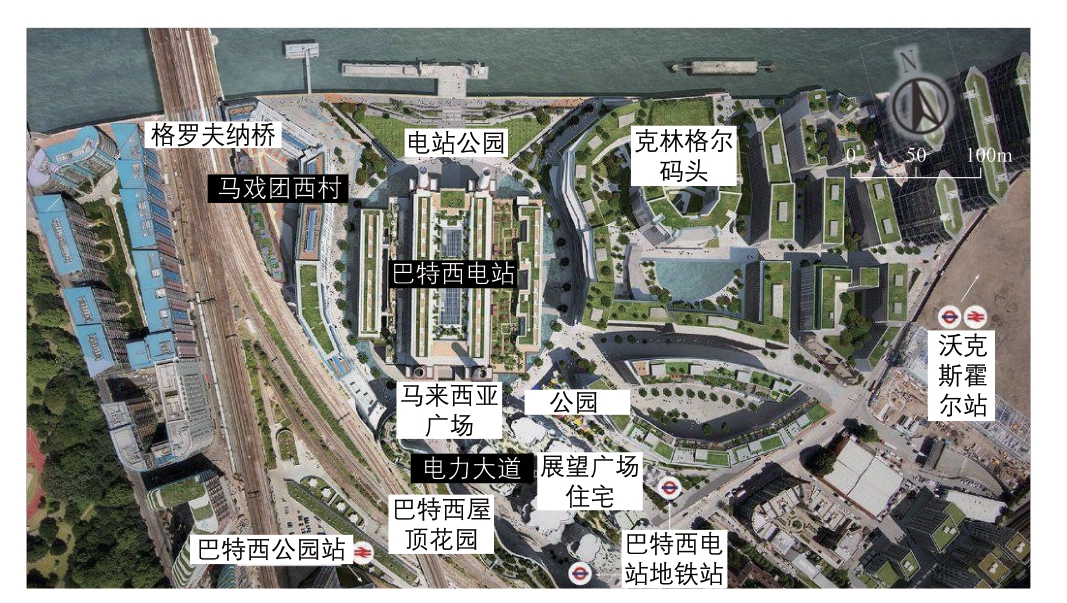

其次,以文化为触媒,促使工业空间转型成为城市新经济空间。例如伦敦巴特西电站采取工业文化与商业零售融合的方式,打造文化主导的城市新经济空间(图3)。巴特西电站前身为伦敦泰晤士河的发电厂,停止运作后长期作为城市消极空间受到贫困和犯罪的困扰。作为英国二级保护建筑,2012 年伦敦政府决定将该电站的文化功能完整保留,将电站标志性的四栋烟囱保留并改造为观光塔,烟囱下方的主体结构则被改建为一个集住宅、商业和零售为一体的多功能综合体项目[27],其主体结构两侧的涡轮机发电大厅与零售区块内的商店、餐馆、咖啡馆和电影院连为一体,共同服务于伦敦西南地区。在巴特西电站北侧,创造性地保护利用工业遗迹,包括:再利用格罗夫纳桥下的铁路拱门空间,形成对外开放的城市音乐剧场;通过在电站公园和克林格尔码头创造多层次和多视域的露台建筑,形成多场景的视觉与动线串联,巧妙融合了泰晤士河沿岸优美的自然景观,打造了滨水绿地,并在此设置了步行道、自行车道、水上巴士等多种交通出行方式。在巴特西电站西侧的马戏团西村中设置了20 余家商铺、餐厅以及休闲设施,800 余套公寓。巴特西电站南侧是电力大道、展望广场住宅和巴特西屋顶花园,沿着电力大道布局超过40 家商店和餐厅;展望广场住宅通过设计大量带有玻璃天窗的开放式屋顶花园,最大化巴特西发电站景观的可见度和每套公寓的采光。此外,巴特西电站的外部空间采用环境心理学中的场景理论,将大量空间留白,通过不同活动营造多元体验的场景。自第一期项目“马戏团西村”(Circus West Village)建成之后,巴特西电站在社交媒体上的曝光度显著提升,在户外承办了包括“伦敦海鲜节”“艺术之夜”等多场公共活动,孵化了一批“网红店”、花艺学校和先锋电影院,吸引了大批热爱文化和艺术活动的伦敦人过来。

图3 巴特西电站改造总平面

资料来源:作者根据https://www.simedarbyproperty.com/sites/default/files/2017-11/bps_masterplan_1.jpg 绘制

最后,在文化复兴的同时带动地区功能走向更高层次。例如在纽约敦博桥下艺术新区,伴随1950 年代开始的制造业企业向郊区搬迁,该区内的大量工厂和仓库被废弃。之后,纽约启动为艺术家提供免费工作室和住宅的“住在艺术”(Art-In-Residence)项目,这批便宜甚至免费的废弃空间在1970 年代吸引了许多艺术家涌入此地。1987 年,随着敦博艺术中心的创建,该片区聚集了更多艺术家,纽约市政府开始重新审视这块土地的价值。然而真正促使敦博区重构的是科技产业和文化创新产业。2008 年,纽约政府联合纽约大学,共同开展了“敦博孵化器”项目,为实习生和雇员提供价格低廉的办公场所,因此吸引了大批科技和文化创业公司入驻。此类公司对工业空间的改造,不但保留了工业意象,还富含艺术和时尚气息[28],使得在此工作的科创人士对工业区的工业感和艺术感也非常着迷。

2.2 调整型工业空间功能演化路径

创新要素的集聚提升是调整型工业空间功能演化的关键。围绕这一核心目标,此类工业空间一般先完善创新设施配套的供给,进而吸引锚机构进驻形成创新集群效应,并通过“软环境”的塑造促进创新活动的氛围聚集。

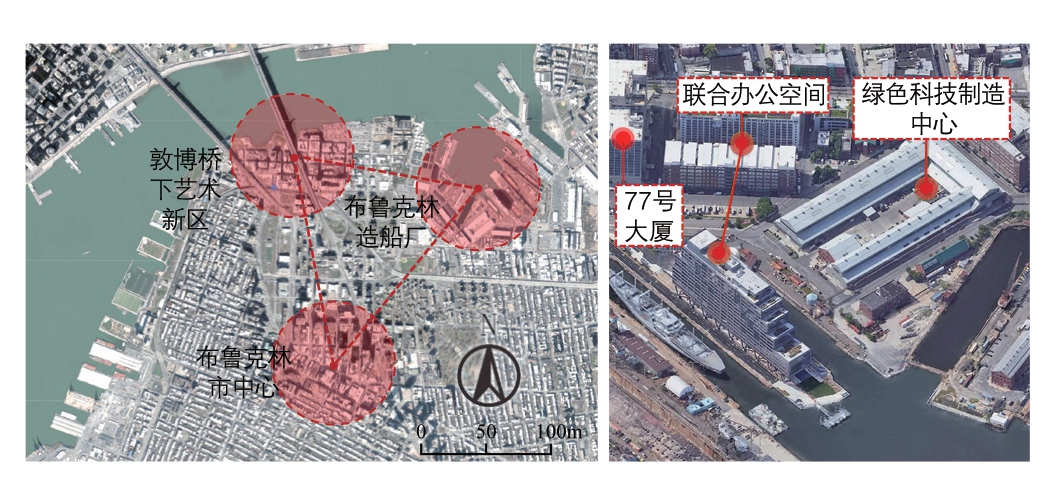

首先,促进创新设施供给,满足科技需求的基础设施硬件提升。例如布鲁克林造船厂在19—20 世纪一直是美国海军的造船基地,二战期间其造船业务到达顶峰,战后船厂逐渐衰败,直到1969 年正式关闭。2004 年,纽约市政府投资对造船厂进行整体改造和基础设施更新,重点为4.6 万m2的新产业空间和5 000 m2 的零售业空间。2014 年,纽约市政府继续投入大量资金,通过打造“联合办公空间”①类似健身房的会员制,交了会员费(如年费、月费等)后可以使用公司提供的制造工作室来制造产品。等方式,提供与微型制造(包括3D 打印、电脑数控机床)相适应的灵活空间;绿色科技制造中心由3 栋厂房建筑共同改造完成,是一个汇聚设计师、制造商、企业的绿色制造、研究的创新与教育中心[29],与纽约敦博桥下艺术新区、布鲁克林中心共同构成了“布鲁克林科技金三角”(图4)。此外,该片区提供小型制造工作室而非大型厂房。如片区内的77 号大厦,1~3 层为食品供应商、零售商为主的美食广场;3~9层为制造与轻工业租赁空间,吸引大量制造业企业入驻;14~15 楼的顶层空间则是空间灵活的办公场所,是建筑转化为纽约高科技与小微制造企业的代表区域。通过上述做法,海军造船厂片区逐渐发展为先进制造业、影视工作室和科技初创公司的聚集地,例如美国第二大电影工作室斯坦纳工作室(Steiner Studios)就位于此处。

图4 布鲁克林科技金三角(左)和海军造船厂产业空间(右)

资料来源:作者根据https://www.earthol.com/绘制

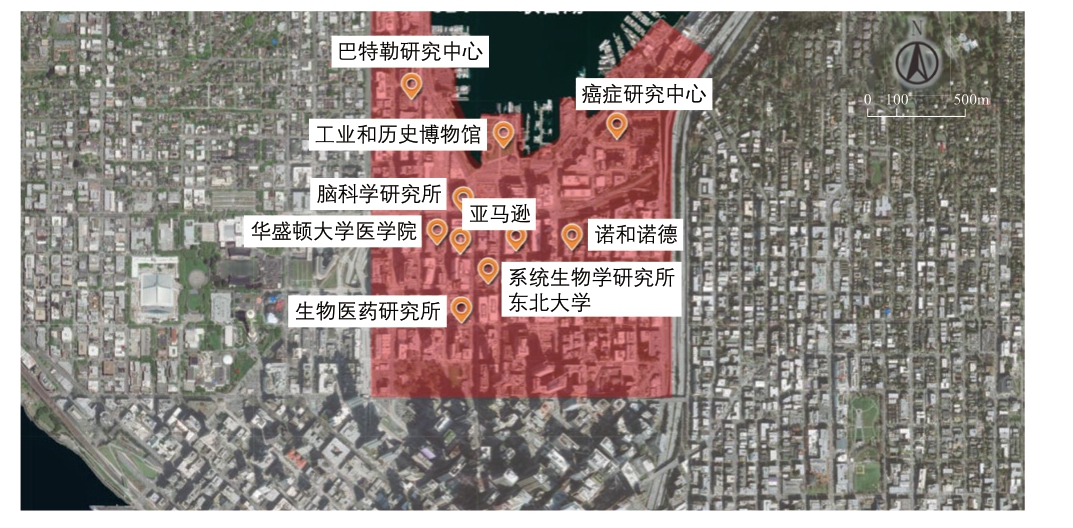

其次,以锚机构为核心,促进创新集群聚集。例如西雅图南联合湖区在20 世纪早中期,曾是华盛顿州最繁荣的制造业中心,聚集了大量木材制造、船舶制造和飞机制造公司。1990 年代,随着传统制造业衰退,这里沦为一个破败的仓库聚集区。为了激活经济发展和促进产业转型,西雅图市政府通过政策倾斜,吸引了华盛顿大学于2000 年将其医学和生命科学校区作为“锚机构”迁至南联合湖区[30]。凭借华盛顿大学世界级的医学资源,加上南联合湖片区低廉的租金优势,这里逐渐聚集了包括弗雷德哈钦森癌症研究中心、西北太平洋国家实验室、巴特勒西雅图研究中心、西雅图生物医学研究所、艾伦脑科学研究所、西雅图儿童医院等世界一流的医学机构(图5)。这些顶尖研究机构进而成为西雅图吸引其他生物技术企业的利器,加速了世界级生命科学和高科技产业集群于此。

图5 西雅图市南联合湖区生命科学研究设施分布图

资料来源:作者根据https://www.earthol.com/绘制

最后,营建创新氛围,进一步促进创新活动。例如形成于1990 年代中期,位于纽约曼哈顿南部的“硅巷”。当时,纽约对新媒体感兴趣的企业家们共同探讨建立某种技术园区,以促进软件和新媒体产业的成长,而与此同时,纽约商业区曼哈顿南部的办公楼则呈现空置率很高的状态。纽约市政府敏锐地注意到了这一点,迅即采取了减税、电费优惠和开发具有网络设施的办公空间等措施,为推动纽约创建“硅巷”迈出了第一步。空间上,“硅巷”选择保留市中心较老、成本较低的办公空间,“见缝插针”地植入不同类型的创新型企业,通过激活各个创新空间的社区“细胞”,为社区创造“新生命”;并在曼哈顿中城区和下城区范围内创建了许多混合居住区和工作区,使中心城区疏密有致、产业协同,吸引了很多年轻人群于此发展(图6)。正是因为“硅巷”中各类科技创新网络如“孵化器”、“加速器”、技能培训项目、共享办公空间,以及城市中众多的剧院、餐厅、博物馆、公园、时装秀等非正式的聚会交流场所和活动的存在,“硅巷”的科技人群相比硅谷的工作者能够拥有更开放式的、错综复杂的场景体验,并且在场景之中因互动而产生了更多灵感碰撞[31]。

图6 “硅巷”的代表性创业公司

资料来源:作者根据https://www.earthol.com/绘制

2.3 锁定型工业空间功能演化路径

锁定型工业空间的功能演化围绕工业制造这一核心目标,即通过提高产业自身的技术水平,如促进产业绿色化、低碳化,强化园区产业管理、环境质量改善等,形成良好的生产空间支撑条件,进一步促进制造水平提升。

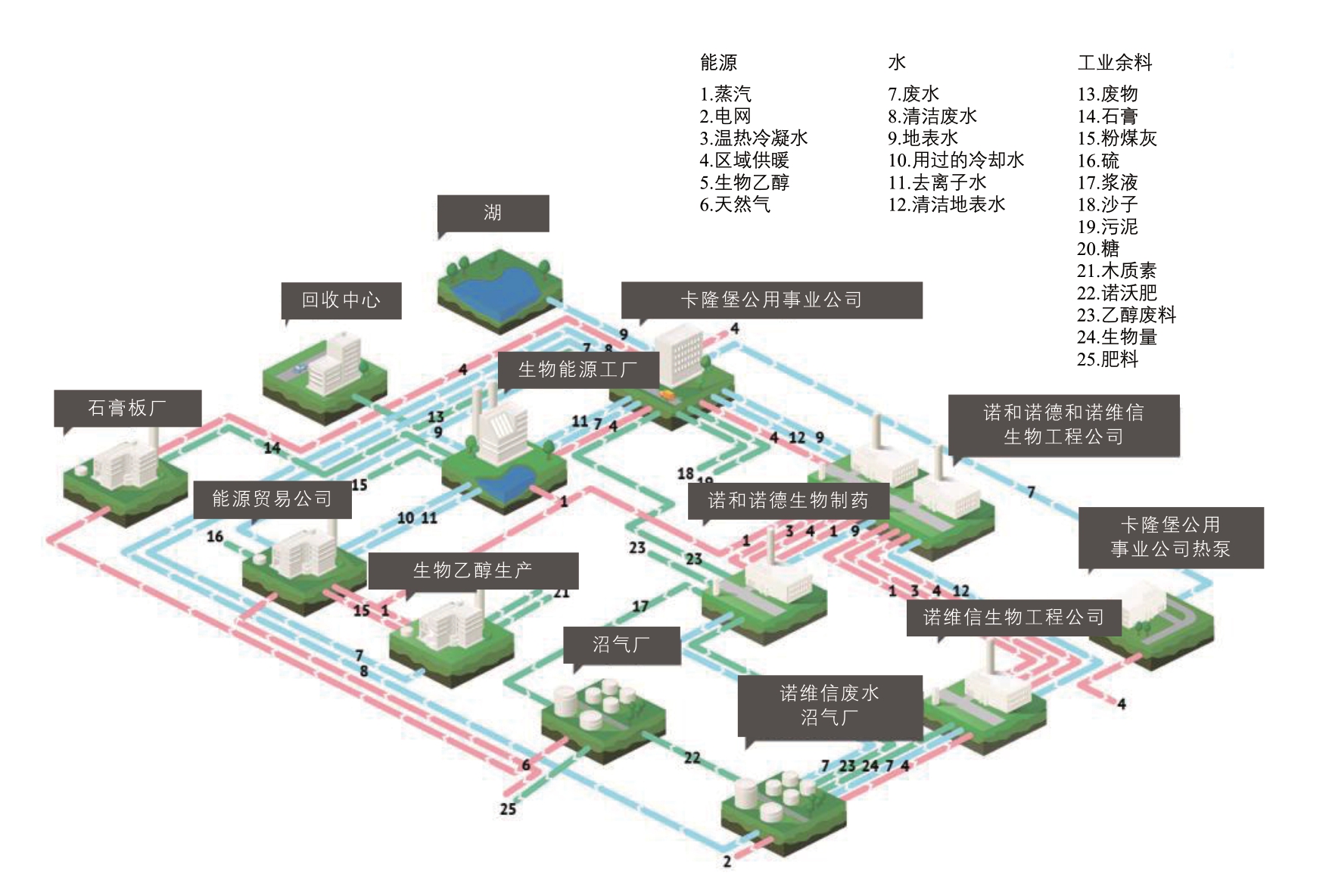

首先,促进产业绿色化、低碳化,推动产业自身升级。例如丹麦卡伦堡工业园区自1960 年代起开始转型,历经半个多世纪的演变,成为全球知名的生态工业园区。最初,卡伦堡是负责向欧洲中心地带输送电力的煤电厂,但是由于它地处海边,缺乏淡水资源,企业管理层被迫探索创新方法以提高能源利用率。1972 年,煤电厂与石膏材料公司签订协议,供后者使用本厂的余热。此后,以相似的方式,煤电厂与生物工程公司缔约,向后者销售煤泥、沉渣,供该企业附近的农场使用。这吸引了地方政府、居民和其他类型企业的陆续加入,园区逐渐发展成为一个包含30 余条生态产业链的循环型产业园区——发电厂、炼油厂、制药厂和石膏制板厂四个大型工业企业组成主导产业群落,化肥厂、水泥厂、养鱼场等中小企业也进入整个生态工业系统,成为配套产业群落;同时,微生物修复公司、废品处理公司以及市政回收站、市废水处理站等“静脉产业”组成了物质循环和废物还原企业群落[32](图7)。主导产业群落、配套产业群落、物质循环和废物还原群落紧密协作,共同高效利用物质、能源和信息,发展成为产业低碳化的典范。

图7 卡伦堡工业园区企业群落图

资料来源:作者根据https://www.symbiosis.dk/en/绘制

其次,强化园区生产配套服务功能,形成支撑产业制造的外部环境。例如德国法兰克福赫斯特工业园,其化学工业生产始于1863 年并在1990 年代破产,1997 年,在原有的基础设施管理部门之上成立了茵法赫斯特公司,通过强化园区配套服务水平,实现了产业的提质升级[33]。为了最大程度地促进园区企业发展,园区管理部门为已落户园区的企业、潜在投资者和流露落户意向的企业提供6 000 多项服务,包括:在园区运营上,提供运营管理、整体规划、环卫、安全保护和垃圾处理等服务;在企业服务上,提供专业人员招聘、实验室装置和实验原料供给、化工医药储存、运输和废物处理等服务;在人才培养上,通过为在职人员和具有高中学历者提供半工半读的学位培训以及在职课程形式的继续教育等方式,为赫斯特工业园区及企业乃至邻近区域培养了大量化工领域人才。如今,该园区驻扎着来自全球60 多个国家,90余家化工、医药、生命科学和生物技术领域的企业,其中既有初创型企业,也有大型跨国机构,已成为欧洲最大的化工医药的研发和生产中心之一。

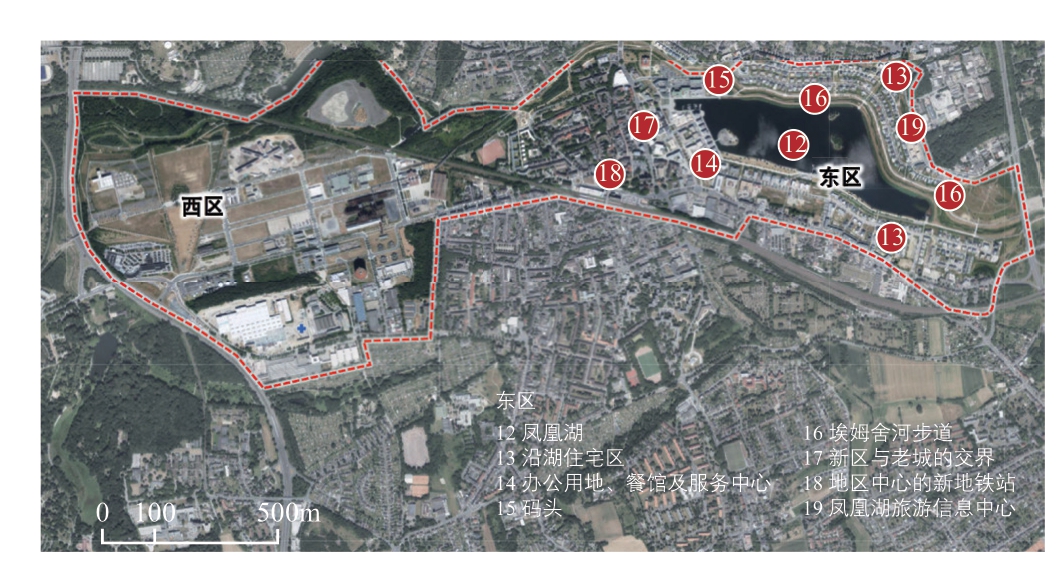

最后,提高园区环境质量,促进工业空间向现代产业园区过渡。德国鲁尔区的凤凰新区原本是距离市中心3 km的凤凰钢铁厂的所在地,2000 年,多特蒙德市政府、蒂森克虏伯钢铁公司以及当地80 家私人投资企业联合发起“多特蒙德计划”,以振兴经济、推动城市转型为目标,打造凤凰新区[34]。凤凰新区自1928 年以来一直是鲁尔区最大的钢铁公司之一,由东西两区组成,西区原为炼铁工厂,占地110 hm2,东区原为炼钢工厂,占地99 hm2。凤凰新区的改造明确要还原和塑造多样性的城市功能,将办公和娱乐协调起来,因此结合原本的土地特性和周围环境,对东西区的功能进行了规划,将西区定位为凤凰科技园,将东区定位为高品质住宅区。其中,东区在改造过程中面临着工业宗地难以及时转变为建设用地的困局,在更新过程中,该区域被定位为生态修复区——通过挖掘清理300 万m2 的工业废墟和土壤形成了凤凰湖,并引入埃姆舍河水系,提高了环境质量,营造了良好的景观空间,重新建立了与区域生态网络的联系(图8)。而对原有产业如采矿业、炼钢业等,并没有全盘颠覆,而是采用新技术改造旧产业的方式,使之融入整体产业结构并逐步过渡至现代产业,进行了一定程度的保留与更新。

图8 德国鲁尔区凤凰新区功能示意图

资料来源:作者根据https://www.earthol.com/绘制

3 结语

工业空间的功能转型是解决都市地区空间矛盾和发展机遇的关键之一。本文通过解析国外产业空间转型实例,将工业空间功能演化过程中的路径分为再生型(即实现功能突破)、调整型(即实现功能延伸)、锁定型(即功能被动锁定)三种典型路径。从具体演化路径来看,再生型演化路径以文化活力为路径核心,促使原有工业空间走向高活力城市区;调整型演化路径以科技创新为路径核心,促使原有工业空间转向高科技集聚区;锁定型演化路径以制造升级作为路径核心,促使原有工业空间走向更高质量的工业区。

从我国经济发展阶段来看,工业空间依然扮演着重要的经济生产作用;我国城市中工业空间占比高,其转型升级和调控引导对城市发展作用重大。由于不同城市的发展阶段、自身定位、发展目标等存在巨大差异,工业空间的功能演化需要符合区域和城市的发展诉求。同时,要根据工业空间自身的基础条件,科学判定其功能调整的总体方向,叠加科学有效的落实策略,配合相应的机制政策,促成合理的功能演化路径,从而实现工业空间的良性发展和科学转型。

[1] 徐佳慧,于涛方.巨型城市工业空间到产业空间的转型:基于多源数据的北京实证分析[J].规划师,2021,37(20): 5-12.

[2] KURIKKA H,KOLEHMAINEN J,SOTARAUTA M,et al.Regional opportunity spaces-observations from Nordic regions[J/OL].Regional studies.(2022-04-12)[2022-09-20].https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2107630.

[3] 贺灿飞.基于演化视角的区域高质量发展及其对新时代首都的启示[J].科技智囊,2022(9): 4-6.

[4] 苏灿,曾刚.演化经济地理学视角下区域新路径发展的研究评述与展望[J].经济地理,2021,41(2): 23-34.

[5] BALLAND P A,JARA-FIGUEROA C,PETRALIA S G,et al.Complex economic activities concentrate in large cities[J].Nature human behaviour,2020,4(3): 248-254.

[6] ASCANI A,BETTARELLI L,RESMINI L,et al.Global networks,local specialization and regional patterns of innovation[J].Research policy,2020,49(8): 104031.

[7] ISAKSEN A,TÖDTLING F,TRIPPL M.Innovation policies for regional structural change: combining actor-based and system-based strategies[M]//ISAKSEN A,MARTIN R,TRIPPL M,eds.New Avenues for regional innovation systems -theoretical advances,empirical cases and policy lessons.Switzerland: Springer,2018.

[8] HASSINK R,ISAKSEN A,TRIPPL M.Towards a comprehensive understanding of new regional industrial path development[J].Regional studies,2019,53(11): 1636-1645.

[9] GRILLITSCH M,SOTARAUTA M.Trinity of change agency,regional development paths and opportunity spaces[J].Progress in human geography,2020,44(4): 704-723.

[10] GRILLITSCH M,MARTYNOVICH M,FITJAR R D,et al.The black boxof regional growth[J].Journal of geographical systems,2021,23(3): 425-464.

[11] MACKINNON D,DAWLEY S,STEEN M,et al.Path creation,global production networks and regional development: a comparative international analysis of the offshore wind sector[J].Progress in planning,2019,130: 1-32.

[12] ISAKSEN A,TRIPPL M.Innovation in space: the mosaic of regional innovation patterns[J].Oxford review of economic policy,2017,33(1): 122-140.

[13] TRIPPL M,GRILLITSCH M,ISAKSEN A.Exogenous sources of regional industrial change: attraction and absorption of non-local knowledge for new path development[J].Progress in human geography,2018,42(5): 687-705.

[14] ISAKSEN A,TRIPPL M.Exogenously led and policy-supported new path development in peripheral regions: analytical and synthetic routes[J].Economic geography,2017,93(5): 436-457.

[15] 何刚,谷雅娴,鲍珂宇.淮河流域工业生态安全时空演变评价——以安徽段为例[J/OL].安全与环境学报,2022[2022-09-20].DOI:10.13637/j.issn.1009-6094.2022.0531.

[16] 刘汉初,樊杰,张海朋,等.珠三角城市群制造业集疏与产业空间格局变动[J].地理科学进展,2020,39(2): 195-206.

[17] 周伟,赵艳,宁煊.京津冀城市群制造业结构变迁与空间集聚影响因素分析[J].地理科学,2020,40(11): 1921-1929.

[18] 沈立,倪鹏飞.中国工业发展空间格局演变:历史、现状及趋势[J].河北经贸大学学报,2022,43(2): 49-58,99.

[19] 林柄全,谷人旭,王俊松.集聚经济与基于价值链的企业区位选择——重新发现内部集聚经济[J].经济地理,2020,40(4): 56-64,74.

[20] 马金金.产业转移空间知识溢出对区域经济差距影响的实证研究[D].兰州: 兰州理工大学,2021.

[21] 张杰,唐根年.浙江省制造业空间分异格局及其影响因素[J].地理科学,2018,38(7): 1107-1117.

[22] 骆晨,郑伯红,刘琳琳.制度对城市都市区制造业空间演变的影响——以长沙市为例[J].地理科学进展,2021,40(7): 1167-1180.

[23] ARITENANG A F.The contribution of foreign investment and industrial concentration to firm competitiveness in Jakarta Megacity[J].Cities,2021,113: 103-152.

[24] 郑江淮,冉征.走出创新“舒适区”:地区技术多样化的动态性及其增长效应[J].中国工业经济,2021(5): 19-37.

[25] CHAMINADE C,BELLANDI M,PLECHERO M,et al.Understanding processes of path renewal and creation in thick specialized regional innovation systems.evidence from two textile districts in Italy and Sweden[J].European planning studies,2019,27(10): 1978-1994.

[26] 韩宜洲.城市更新中历史街区公共空间再生策略探究——以英国国王十字街区为例[J].城市建筑,2022,19(9): 18-24.

[27] 朱婷文,厉一苇.适应城市文化再生的城市设计模式——以英国为例[C]//面向高质量发展的空间治理——2020 中国城市规划年会论文集(07 城市设计).成都,2021: 745-757.

[28] GOLDBERGER P.DUMBO: the making of a New York neighborhood and the rebirth of Brooklyn[M].New York City: Rizzoli,2021.

[29] 李珊珊,伍江.生产创新作为后工业城市更新的驱动力——以纽约市布鲁克林滨水区三个工业遗产更新项目为例[J].住宅科技,2020,40(3):1-7.

[30] 任俊宇,刘希宇.美国“创新城区”概念、实践及启示[J].国际城市规划,2018,33(6): 49-56.DOI: 10.2217/upi.2017.093.

[31] 孙正.城市创新空间类型与其区位环境关联性研究[D].南京: 东南大学,2021.

[32] 卢瑞轩.新发展阶段工业园区“双碳”目标实现路径分析[J].产业创新研究,2021(20): 12-14.

[33] 钟华雯.欧洲化工园区先进在哪儿?[J].上海化工,2018,43(10): 58.

[34] 蔡永洁,张溱.德国鲁尔区工业遗存的三种转型策略——埃森关税同盟、杜伊斯堡内港和多特蒙德凤凰湖的经验[J].时代建筑,2019(3): 158-162.