引言

发展小城镇是我国新型城镇化推进过程中的一项重要工作。近年来,我国小城镇建设在功能和环境的改善方面取得了瞩目的成绩,但一些地方在快速建设中盲目套用大城市的做法,导致了小城镇特色丢失、空间同质化等问题,其中的一个具体表现是大量记忆场所的破坏和传统公共微空间的消失[1]。小城镇的公共微空间是承载居民日常公共生活的主要场所,也是小城镇空间特色和集体记忆的集中体现之处,保留并营建与当地生活相匹配的公共空间与建设以人为本的城镇环境和留住乡愁密切相关[2]。因此,如何在小城镇的更新中顺应其自身的发展特点,重构有特色和温度的公共空间,是专业规划设计人员需要关注的重要问题。

小城镇的公共空间有自身的发展特点和内在建构逻辑。这类空间主要包括街道、广场、绿地、房屋之间的空地等等,大多以不超过4 000 m2 的微空间形式出现[3]。不同于特意经过设计且功能明确的城市大型公共空间,不少小城镇中的公共微空间是通过居民自下而上营建起来的,它们的形态、用途和意义往往依赖于居民的日常活动和自发的创造力。要因地制宜地营建具有地方特色的小城镇公共微空间,则需要顺应其内在的建构逻辑。这就要求专业规划设计人员充分理解小城镇公共微空间的自下而上建构机制,并根据不同地方的历史文脉和居民的多元需求,合理制定当下的空间更新方案。

本文以小城镇公共微空间的特色形态和生成途径为切入点,以威尔士考布里奇(Cowbridge)小镇为例,通过解读两种典型微空间的营造方式获取对小城镇公共微空间自下而上建构机制的新认识,为当代城镇空间更新提供参照。首先,本文回顾考布里奇小镇的历史演化进程,并梳理历史影响下的两种特色公共微空间概况;其次,对应“分散”和“集中”两种空间形式,从形态特征、利用模式、影响因素等方面,解读“灵活应变”和“渐进修正”两种形式公共微空间的建构机制;最后,从地方文脉传承、多样化场所营建和多元价值平衡的角度,论述案例研究对我国小城镇公共微空间更新的启示。

1 威尔士考布里奇小镇概况

1.1 威尔士小城镇的背景与特征

在英国地区,与繁华的英格兰相比,威尔士以纯朴的风土民情和不受污染的自然风景著称。威尔士境内海岸线较长,山地较多,地区之间较为隔离。当地城镇大多规模比较小,在长期与环境气候的互动中形成了自然有机的空间形态,各具特色。威尔士历史上与欧洲大陆及大不列颠岛内势力之间战争不断,中世纪的战乱以威尔士和英格兰的统合告终,但当地人始终有较强的国家认同感。

威尔士在欧洲拥有较好的经济环境,自第一次工业革命以来,该地区经济结构经历了数次调整,在服务业逐渐成为主导产业的同时还保留了传统的农业和手工业。小规模的经济贸易在威尔士城镇的发展中一直占据举足轻重的地位[4],因此传统城镇中经济街区往往非常发达。依托自由的经济活动,不少城镇中形成了颇具特色的市场与公共空间,并通常以小尺度空间为主。在这样的城镇环境中,人们的生存状态积极而闲适,生活节奏较慢。

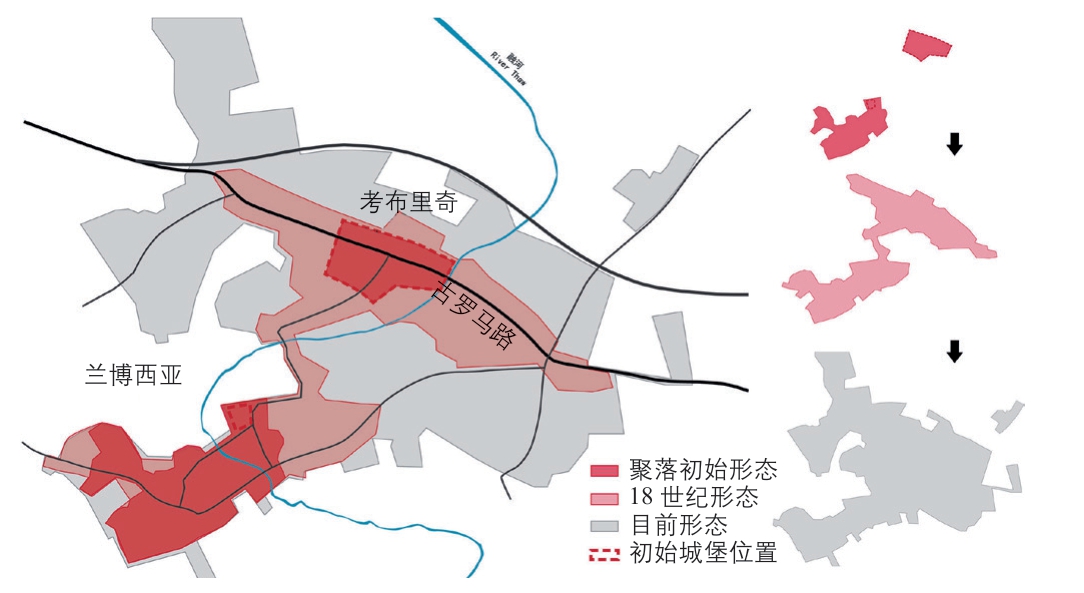

本文所研究的城镇考布里奇位于威尔士南部的自治城镇格拉摩根谷市(The Vale of Glamorgan)中部,距离威尔士首府卡迪夫(Cardiff)仅11 km(图1)。考布里奇始建于1254 年,是格拉摩根谷市唯一一座保存完整的前工业聚落[5],具有威尔士传统城镇空间的代表性。

图1 考布里奇的区位和卫星图

资料来源:谷歌地图

1.2 考布里奇小镇的历史发展进程

考布里奇的历史进程大致可分为以下三个阶段。

(1)中世纪城堡(13—16 世纪)

城镇最初由两个分散的聚落——南部的兰博西亚(Llanblethian)和北部的考布里奇(Cowbridge)组成。商业区以考布里奇为中心建立,为了抵御南部威尔士土著人的侵略,最初城镇被建成一座城堡,四周由城墙围合。商业区中心被区域交通动脉古罗马路(Roman Road)贯穿,连接了威尔士南部的两座重要城市——卡迪夫和斯旺西(Swansea),考布里奇成为往来商人必经的中转站。

(2)繁荣经济小镇(16—18 世纪)

受到区位和经济的影响,小镇的扩张程度大大超过了周边同等规模的城镇,并于16 世纪发展为威尔士四大中心经济城镇之一。随着更多居民的迁入,城墙内部区域已无法提供足够的生活空间。渐渐地,新的建设突破城墙的界限,沿着古罗马路向东西两个方向延伸,并延续了城墙内部的空间肌理模式。

(3)城市远郊社区(18 世纪之后)

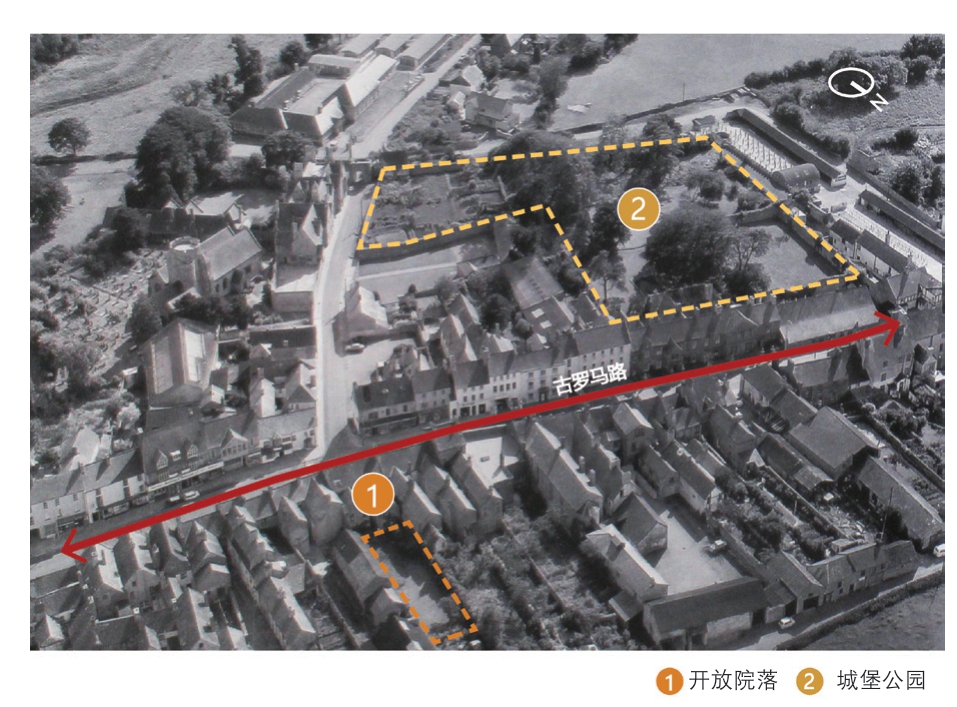

工业革命之后,在周边城市快速发展的反衬下,考布里奇昔日重要的经济地位不再。随着城镇间交通条件的进一步改善,考布里奇与卡迪夫的联系进一步增强。目前当地越来越多的居民倾向去卡迪夫寻找工作机会,但保留在考布里奇的住处;也有卡迪夫的城市居民将考布里奇当作周末的度假之地。近年有若干新的居住片区在城镇外围建成,依自然地形向外蔓延,但中心区依然保存了较为完整的历史原貌(图2)。

图2 考布里奇三段历史时期的形态与边界变化

1.3 历史影响下的两种特色公共微空间

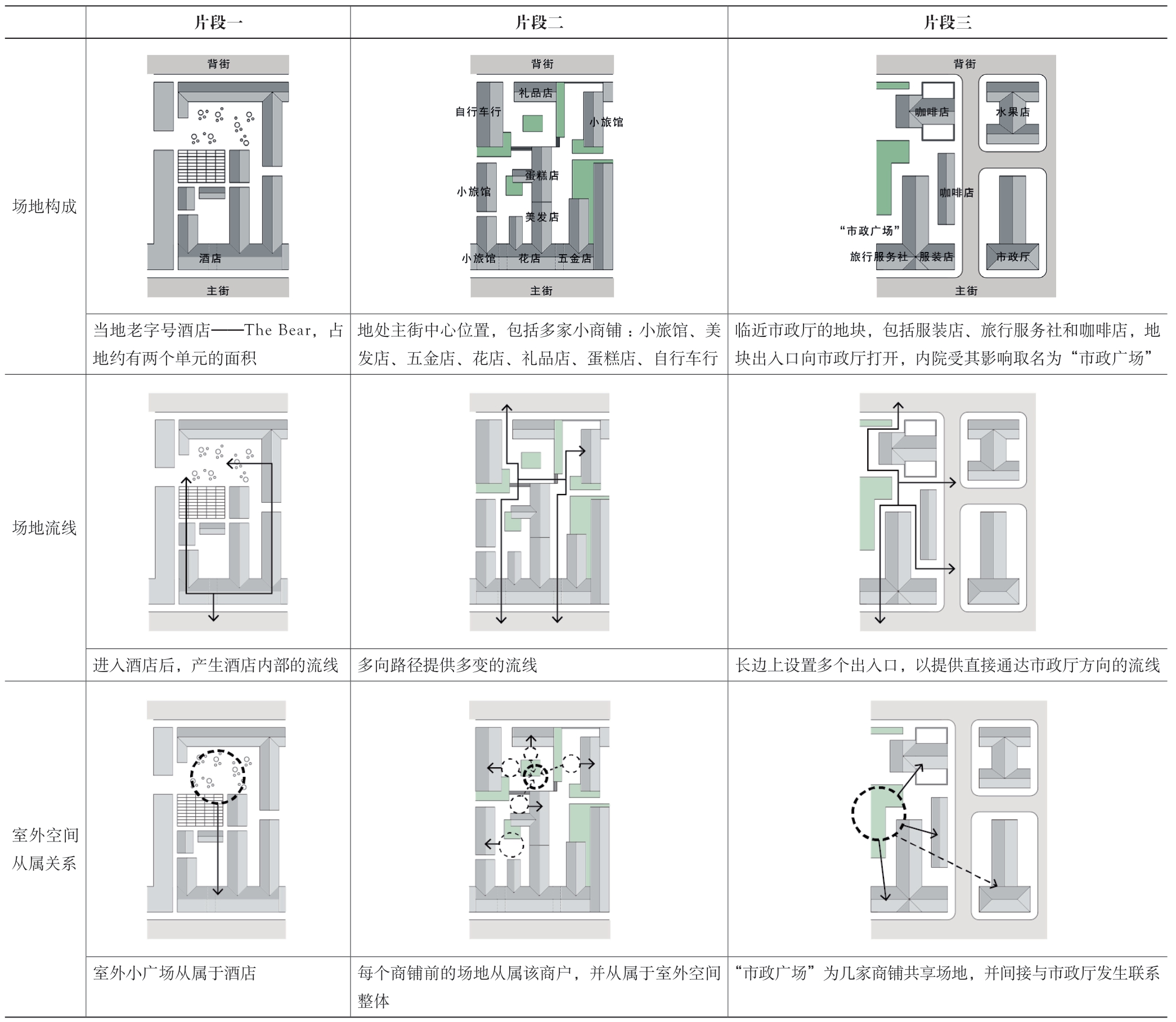

考布里奇小镇在历史演进中逐渐形成了两种特色公共微空间(图3)。

图3 两种公共微空间

资料来源:作者根据参考文献[6]绘制

(1)中心商业区的“开放院落”

位于城镇中心的古罗马路亦是一条繁华的商业街,大量商铺林立于道路两侧,商铺背侧则并排布置着一个个南北向形态狭长的纵向院落,院落的另一侧直抵城墙。每个院落的尺度大约为9 m×60 m[5],商业空间被延伸到院落内部形成“内街”,并有通道与主街直接相连,形成“街道—院落”一体的商业街区模式。串联在街区中的一个个小型院落提供了容纳日常交易活动和公共生活的微空间与场所。

(2)城堡公园

考布里奇在历史中共修建过两座城堡:兰博西亚的城堡建于南部高地上,曾经用于侦察敌情,目前已基本废弃;另一个则是当前城镇的中心区。中心区堡内南区保留了较为完整的历史格局,包括城墙遗迹、历史上的贵族住所、私家花园和一座教堂。其中贵族的私家花园是坐落在商业街中心南侧的两个并列的花园:西侧的花园由大面积草坪、绿植和水池构成,东侧的花园是巴洛克形式的植物园。当前两座花园均已被开放成公共活动场地,并与商业街直接相连,成为城镇中心最活跃的一处集中式活动场地。

两种从历史中演化而来的公共微空间提供了“分散”“集中”两种空间形式,构成了极具本地特色的标志性城镇空间,也为小镇居民的日常生活与交往创造了多样化的“舞台”。

2 通用模式与灵活应变:分散式公共微空间建构

考布里奇的商业街区是整个城镇中最具特色与活力的部分,不仅可以提供连续的公共活动场所,也可以极大地满足个体的需求,在空间层面的反映则是不同单元“开放院落”的差异化营造所形成的“和而不同”的包容性空间。

2.1 形态特征与利用模式

将自家院落转化成公共的“内街”是考布里奇商业主街两旁商铺的通用改造模式,这一方式不仅促成了“街道—院落”复合空间形态,而且催化了丰富的公共生活。“开放院落”的灵活性体现在为当地的经济生活提供了放大的商业空间、多样化的邻里空间、灵活的步行交通系统,而且在举办集体游街活动时还可将院落串联形成连续的公共空间[6]。

每个院落的基本尺度和布局模式是一致的,这归功于早期城镇掌管者对地块的统一划分。早在13 世纪城镇初建时,依据城墙边界范围和古罗马路的位置,城墙之内的土地被均分为302 个狭长地块[7],出租给当时的居民作为基本商业单元。这种地块划分方式不仅考虑到了交通、管理、建筑基本尺度模数的影响,还预见了市场的经营模式和多样功能,为日后繁荣的商业街区搭建了基本空间框架,奠定了街区的肌理形式。

随着单元院落空间改造的展开,个体的需求也在这一过程中被植入到具体的微空间形式中。以下选取考布里奇商业街区的几个局部片段进行差异化分析,它们的原型都来自前文所述的狭长型院落。在每个片段中,面街一侧布置商铺,界面上留有通入院落内部的通道,院落内部则布置了更多小体量建筑,大多功能辅助于面街商铺(图4,图5,表1)。

表1 三个片段的构成分析

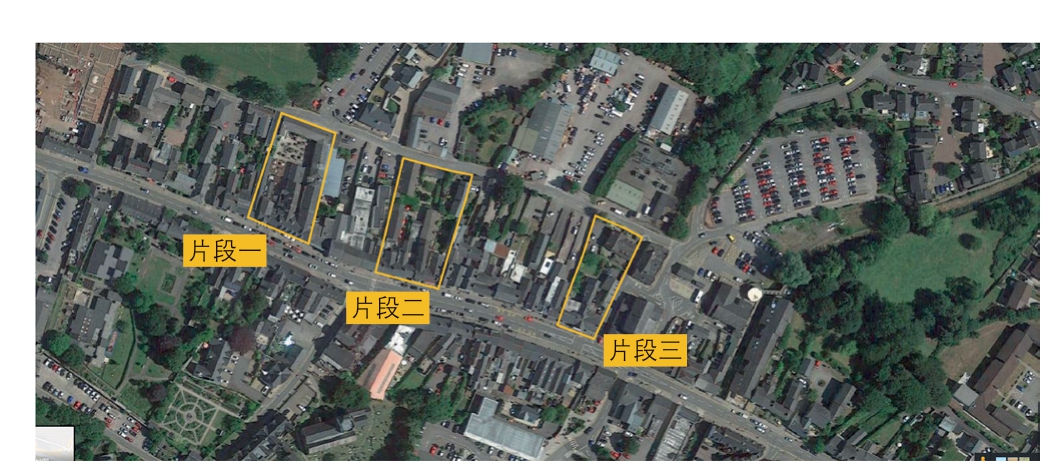

图4 考布里奇商业街区的三个片段

资料来源:谷歌地图

图5 片段二的院落布置

片段一是一家当地的老字号酒店,已有上百年历史。其占地面积比其他单元稍大一些,横跨了两个单元空间。临街建筑后侧的院落和房屋皆从属于酒店,院落被布置成一个完整的露天休闲区。

片段二在两个单元地块中共容纳了8 家商户,包括小旅馆、美发店、五金店、花店、礼品店、蛋糕店和自行车行。房屋围合的院落成为这些商铺使用者的共享空间,临近不同商铺的局部空间则由不同使用者根据需求进行更加精细的布置。同时院落内路径多向通达,满足不同人员的行为流线。

片段三东侧紧邻市政厅,地块中包含了一家服装店和两家咖啡店。不同于其他院落的主要开口位于南北两侧,受到市政厅和道路的影响,该地块在东侧布置了多个出入口,提供便于通达市政厅的路径,内院也被取名为“市政广场”。

通过几个片段的对比可以看出,业主的意愿很大程度上影响了每个单元院落的最终空间形态,决定了单元领域的范围、空间的布局方式和其中可容纳的活动;同时空间在形成过程中不可避免地受到大环境中的通用建设模式以及基地周边具体环境的影响。

2.2 影响因素与建构机制

进一步分析“开放院落”空间形成背后的影响因素,以下内容对街区形态建构起到了重要作用。

(1)与当地经济形式的高度匹配。长期以来,考布里奇以市场闻名,为广大乡村地区提供了市场交易的专门空间、设施与服务。小镇的市场经营形式在发展进程中基本没变,大多是以个体或家庭为单位产生的小规模、多样化的产业形式,自给自足。由此需要一定数量的小空间与小规模经济形态相匹配。在这种情况下,开放院落是一种与当地经济形态相适应的空间形态,实现了内外、公私空间的层次分离,不仅公共性较强、使用方便,而且确保了相对的独立和安全。而交通的发展促进了城镇之间的人口流动,外来人员的停留也带来了相应的经济与公共服务需求,为古罗马路两旁商业街区的发展注入了持续的动力。

(2)“严格+灵活”的政策支持。考布里奇长期有自治的传统,而历史中,当地法律与条例中有很多内容是与城镇的市场功能相关的,但多偏向于对市场运行中的公共健康、环境秩序以及居民道德的约束。比如1610 年代的城镇管理条例中明确规定“任何居民不能将垃圾丢弃在主街上”,又如“居民应当注意自身公共道德与行为”[6]。这些条例保证了城镇中持续健康运行的市场环境与公共环境。同时,小镇法规对于单元院落的建设却给予了足够的自由度,允许居民根据需求自由“修建私人设施”[6],支持并实现了院落的多样化建设。

(3)居民对具体空间形态的影响。开放院落最终空间形态的多样性决定于居民的自主改造,具体表现在三个方面。首先是对基本单元平面的进一步拆分与组合,比如将若干单元合并成更大的空间,或将单个空间划分成更多领域,从而使街区平面肌理产生更多变化,适应不同类型的店铺规模、功能与经营形式。其次是对院落内部空间的利用方式,个体经营者可以决定对院落界面的微改造、设施增减、装饰物的布置,以及院落与外街的连接方式等等,从而在使用层面对院落空间进行二次创造,使不同院落产生差异化的空间细节。除此之外,人的活动亦对院落场景具有塑造作用,由于院落具备容纳多样活动与路径的条件,空间的观感和体验也会处处充满变化。

由此可见,在开放院落的形成与演化过程中,宏观与微观的因素均起到了举足轻重的作用,长期以来,它也深刻影响了当地的社会文化风貌。在日常经济贸易中保持自由、独立,但又不失强烈的公共意识,成为小镇的社会与生活传统。以个体为单位的小规模经济贸易模式是当地具有普遍认同性的营生方式,是当地生活最重要的组成部分,反映在空间上则是坚持保护传统的院落肌理与在原貌基础上进行的内容更新。受这种认知观念的影响,近年来城镇中新增建的大型建筑与现代设施均以不破坏传统街区空间形态为原则,布局在街区外围或背侧。

3 功能转换与渐进修正:集中式公共微空间建构

城堡公园是考布里奇城镇中心的集中公共活动场地。在小镇的发展演化中,人们对城堡公园空间的使用方式不断进行修正,也在这一过程中不断处理着新的空间需求与历史环境之间的关系。

3.1 形态特征与利用模式

在城堡公园地段,城墙作为空间中的主角,在时代变迁中经历了数次角色转换,是城镇历史的“见证官”,它在不同历史时期承担了不同的作用。

(1)防卫边界。在城镇形成初期,北部中心区的城墙被视为城镇的边界,在东西南北四个方向各设有一个城门,人们进出城堡需经过身份的验查。城墙角部设有向外突出的瞭望台,用以侦察周边情况。

(2)市场边界。在经济的快速发展下,往来考布里奇的商人逐渐增多,城墙内部的空间整体形成了一个颇具规模的市场,城墙转变成为限制人流进出市场的边界。这一情形一直延续到16 世纪,由于空间拥挤,新的市场突破了原有经济活动的边界。

(3)历史遗产。随着城镇不断向外生长,城墙对不断扩大规模的经济活动造成阻碍,西、东墙段分别在1754 年和1770 年被拆除,北墙段则被拆除得更早一些[7],只有南段城墙作为当时的贵族——埃德蒙(Edmonds)家族私家花园的外墙被完整保存了下来。当前花园分为一大一小两部分:小的部分完整保留了巴洛克花园的全貌;大的部分则增设了一座图书馆和幼儿园,被赋予了新的用途。城墙本身也作为遗产向公众展示,与教堂、巴洛克花园一同组成了完整的历史区域。

在历史进程中,即便城墙本身没有发生太多变化,当社会环境改变时,它在城镇生活中的“角色”也在不断转变(图6)。而通过小型公共项目的植入和转化场地使用方式,城堡空间得到了进一步激活,在当代焕发出了新的生命力。当前的城堡空间具备四种不同的公共功能。

图6 城墙及其内部的空间

资料来源:作者根据参考文献[7]绘制

(1)作为步行交通系统的一部分。花园在北、南、东三个方向留有出入口,与外侧的街道相连,结合内部道路形成了自由的穿行空间。(2)作为公园内部的功能建筑——图书馆和幼儿园的附属空间。公园可辅助公共设施疏散人流,尤其对于幼儿园来说,大片开阔、安全、宜人的空地可作为面向儿童的室外授课场地。(3)作为历史呈现空间。当前花园内部仍保存了若干历史遗迹:西侧和南侧边界位置的城墙、北侧的市政厅旧建筑立面和庭院,以及东侧的古典花园。这些遗迹受到当地政府的保护,并有志愿者进行日常维护。(4)作为公共共享空间。公园内部以绿地为主,种植着多种植物,为居民和游客提供了优美的生态空间。西侧布置了由三排环形座椅围合而成的“故事角”,当地居民无需预订即可自由使用(图7)。

图7 考布里奇“城堡公园”的多功能

注:1 作为穿行空间;2 作为图书馆和幼儿园的附属空间;3 作为历史呈现空间;4 作为公共共享空间。

城镇中的同一场所会对身处其中的不同人群产生差异化的使用价值,当一个场地从实用的角度满足微观主体的需要时,才能成为被居民所接纳的合理的公共场所。通过空间的渐进修正,可使场所具备吸收不同“内容”的“能力”,产生场地对不同功能和活动的适应性。

3.2 影响因素与建构机制

城堡公园是考布里奇小镇中最具标识性的集中式公共空间之一,当今富有层次的空间形态与灵活多样的利用模式是长期在局部建设中渐进修正的结果,在这一过程中以下因素发挥了至关重要的作用。

(1)贵族的影响。从城堡公园的演化历史来看,埃德蒙家族对当前空间形态的形成起到了重要的作用。在记载中,这片场地在18 世纪以前是由10 个单元地块构成的[7];1742年,当时的贵族托马斯·埃德蒙(Thomas Edmonds)接管这一地段,并将10 个地块进行了合并,建成私家网球场和花园;18 世纪中叶,随着镇域扩张和交通发展,古城墙成为制约城镇发展的一个要素被部分拆除,而南墙段则作为私家花园的外墙被保留下来;埃德蒙家族后代在此处生活直至1920 年代,期间一直对城墙遗迹进行断断续续的修补。

(2)遗产保护。20 世纪中期城堡公园被当地文法学校(Grammar School)短暂征用为校舍之后,于1970 年代归于格拉摩根谷市政府掌管。1998—2006 年,当地聘请专业建筑师对城墙遗产情况进行评估与鉴定,结论表明古城墙是考布里奇乃至格拉摩根山区城镇历史的见证,具有重要的历史文化价值,并被纳入国家历史古迹保护协会的二级保护名录[7]。2008—2010 年,当地争取到格拉摩根谷市政府资金支持和一部分企业赞助,围绕城墙保护开展了一系列修缮工作,连带周边花园与公共空间的修整,完整保留了城堡公园的空间格局,于2010 年最终完成并重新向公众开放。

(3)多方参与空间维护。城堡公园当前是政府掌管的公共场地,但其中也不乏部分私属空间,如场地西侧的幼儿园。对于该地段公共空间环境维护,当地长期采用的一个途径是在本地信托公司中招募志愿者,负责该区域的环境卫生和植物养护。日常,居民可以自由出入城堡公园,并可以自由使用或租用相应的功能空间,如可以提供若干座椅的“故事角”和图书馆中的公共空间。

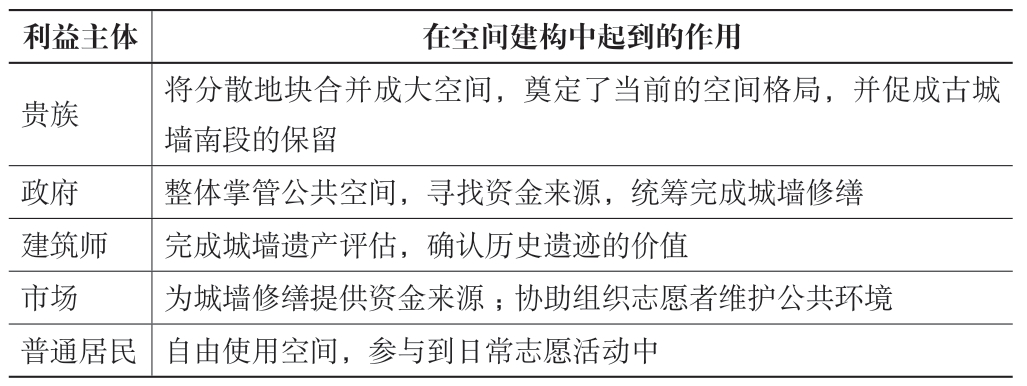

城堡公园空间形态的丰富性对应的是真实历史形态的保留,以及在当下居民的真实使用中对多样空间利用模式的包容。不同利益主体在空间建构中发挥了重要的作用(表2),今天依然保存这种多向的促进,使空间发挥出了综合的价值。

表2 不同利益主体在城堡公园建构中的作用

4 考布里奇案例对小城镇公共微空间更新的启示

本文解读了考布里奇中心区的“开放院落”和“城堡公园”两种特色公共微空间,其中的空间建构经验可为我国小城镇更新和公共微空间营造提供启示。

4.1 传承地方文脉

小城镇公共微空间的形成大多建立在当地居民长期生活习惯与集体共识形成的基础之上,是一座城镇历史文化、集体记忆、生态气候等综合特色的集中体现之处[8]。因此能够在小城镇不断发展演化中自然而然地保留公共微空间的特色形式,并使其恰如其分地融入当地居民的生活演化之中,是延续当地文脉的一种有效途径。围绕地域特色打造符合不同城镇空间语境的公共微空间,不仅需要设计师成熟的想法和技巧,也需要当地居民根据生活需求对空间产生真实的影响[9]。从时间的维度,保留不同年代、不同主体对空间的真实影响,才能以居民的视角自然筛选出兼具在地性与实用性的空间构成内容,在城镇空间更新中实现原真性特色的保留。

4.2 营建多样化场所

小城镇中人群的多样性和生活的多样性决定了需要不同尺度、不同类型的公共空间去支撑相应的公共活动。其中两类最常见的活动——个体日常活动和邻里交往,以及集体性事件,对“分散”和“集中”两种类型公共场地提出了不同要求。虽然小城镇中公共空间总体来看尺度都不大,但细分下来仍然可以区分出“分散”和“集中”的不同类型空间,正如考布里奇案例中的开放院落和城堡公园,即对应了不同尺度和类型的空间形式。而要真正使这些公共微空间具有实用价值,则需要它们可以针对不同的生活情境进行灵活的“拆分组合”,比如将院落组合成一个网络状的街巷整体以容纳集体的游街活动,或将完整的公园拆分成不同的空间层次去应对不同的需求场景。因此,从空间的维度,适当在场地中预留居民自主改造与灵活使用的空间,通过简单的空间原型叠加居民在使用层面上的创造力,可以实现不同个体对多样化空间的塑造作用。

4.3 平衡多元价值

在小城镇公共微空间的建构中,对个体价值和集体价值的满足同样重要,两种价值的单独实现离不开对另一种价值的兼顾与平衡。例如:当每个个体的建造活动发生时,首先无意识中执行的是通用的环境营造策略,这使得同一城镇中的不同微空间表现出趋于一致的地方特征[10]。然而,各个部分之间“和而不同”,表现出一定的局部空间差异,是因为个体在自主建造时仍会融入自身的实际需求,个体之间存在的需求和个性差异使局部的建筑和环境的形式产生了灵活的变化。

与此同时,在集中的公共空间营建过程中,应当考虑的是不同个体如何使用同一空间,根据不同的人群活动去处理空间的布局层次和活动设施。而多方参与不仅发生在空间建设中,也发生在长期的维护过程中,从而实现可持续的空间运行。

5 结语

本文通过对英国考布里奇案例的分析,对小城镇中公共微空间的自下而上形态特征与建构机制进行了详细的解读。通过对“开放院落”和“城堡公园”的研究可知,实现具有地方特色的公共微空间营建,关键在于对地方文脉的传承、多样化场所的营建和多元价值的平衡。而其中的营建难点,是如何将不同自下而上的力量灵活整合到空间更新的过程中,在小规模的渐进改造中不断平衡多种关系,在多元化需求的满足中实现整体与和谐。规划师和设计师要在以人为本的城镇更新中发挥专业作用,则需要在小微尺度上理解城镇居民对空间环境的真实诉求,从而构建普通人可感知的、有助于生活幸福指数提升的城镇环境[2]。

注:未注明资料来源的图表均为作者绘制或拍摄。

感谢东南大学建筑学院王建国院士、英国卡迪夫大学建筑学院克里斯·特威德(Chris Tweed)教授对本项研究的指导和建议,以及审稿专家针对本文提出的修改完善建议。

[1] 陈晓,陆邵明.基于记忆诠释的公共空间营造——以于城粮站街区改造设计为例[J].现代城市研究,2019(11): 48-55.

[2] 王建国.包容共享、显隐互鉴、宜居可期——城市活力的历史图景和当代营造[J].城市规划,2019,43(12): 9-16.

[3] 汪丽君,刘荣伶.大城小事·睹微知著——城市小微公共空间的概念解析与研究进展[J].新建筑,2019(3): 104-108.

[4] WALKER A.“Everyone always did the same”: constructing legacies of collective industrial pasts in ex-mining communities in the South Wales Valleys[J].Emotion,space and society,2021,41: 100834.

[5] WILLAMS S.South Glamorgan-a county history[M].Barry: Stewart Williams,Publishers,1975.

[6] ALDEN J.How well do you know Cowbridge?[M].Cowbridge: Cowbridge Record Society,2005: 13-15.

[7] JAMES B.Echoes of old Cowbridge[M].Cowbridge: Cowbridge Record Society,2011.

[8] 段进,邵润青,兰文龙,等.空间基因[J].城市规划,2019,43(2): 14-21.

[9] 林岩,沈旸.长卷与立轴:两种城市“片段秩序”画法与城市历史空间更新方法[J].建筑学报,2017(8): 14-20.

[10] 杨俊宴,朱骁,陈雯.自然营法:一种由内而外的乡村朴素设计探索——以陈庄为例[J].城市规划,2020,44(4): 73-82.