本文的写作源自笔者对城市空间认知与设计教学的反思。在基础课程中,美国人类学家爱德华·霍尔(Edward Hall)对空间距离的四种分类(亲密距离[intimate distance]、个人距离[personal distance]、社交距离[social distance]和公共距离[public distance])被当作教科书般的知识传授给学生。学生又将这四种距离分类作为普适性的知识运用在城市设计中。一些研究生在论文中将这四种距离分类作为认知城市空间的基本理论加以引用,却缺乏对其来源与意义的批判性认识。

霍尔对空间距离的四种分类来源于其1966 年首发的著作《隐匿的尺度》(The Hidden Dimension)。但霍尔的研究是以美国东北部的中产阶级为样本人群,并强调了“文化维度”这个概念。霍尔指出,不同文化背景的人群,其对空间的体验、感知与使用习惯是不一样的[1]。将霍尔对空间距离的四种分类无差别地运用到我国的城市设计教学与设计实践中,难免有断章取义之嫌,事实上也并不符合我国的国情。

目前,我国已进入城市存量发展时代,对人本尺度和城市微观尺度空间进行重新研究具有重要意义。人的身体尺度几千年来并没有显著变化,行为能力也不会因为城市的扩张而放大,“向身体回归”是建筑学和城市研究中的重要意识和“理解基础”[2]。同时,国际经验也表明,聚焦于小尺度空间的精细化改造与更新有利于提升公共空间质量,活化存量空间资源[3-4]。笔者认为,理解并发展基于人本尺度的、承载居民日常生活的量大面广的小尺度公共空间,有助于缓解超大尺度空间给城市带来的问题和矛盾,改善城市肌理碎片化现象,在存量背景下实现城市织补式更新。

本文从身体和个人空间出发,理解身体、行为、文化习性对于空间研究的重要性,反思我国城市设计中对人际空间距离的误读,并运用案例研究法、观察和访谈,在微观尺度上对人际空间距离和行为模式进行研究,以期加深对公共空间中的“微观尺度”概念的认知,对城市设计与更新产生积极的指导意义。

1 基于“身体”的微观空间尺度

1.1 身体与空间

古希腊哲学家普罗泰戈拉(Protagoras)留下名言:“人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度。”其意义是指作为主体的人是客体万物存在与否的标准,是判定真假、衡量价值与审美的尺度[5]。普罗泰戈拉的“尺度”具有相对主义的思想[6]。从社会历史观来看,“人是万物的尺度”可以解读为以人的利益、需要和体验为标准来解释人们的社会历史活动[7]。因此,本文认为“尺度”的深层含义是人与其他事物的关系,不存在绝对的标准,需要在具体环境与文化中进行比较与解读。

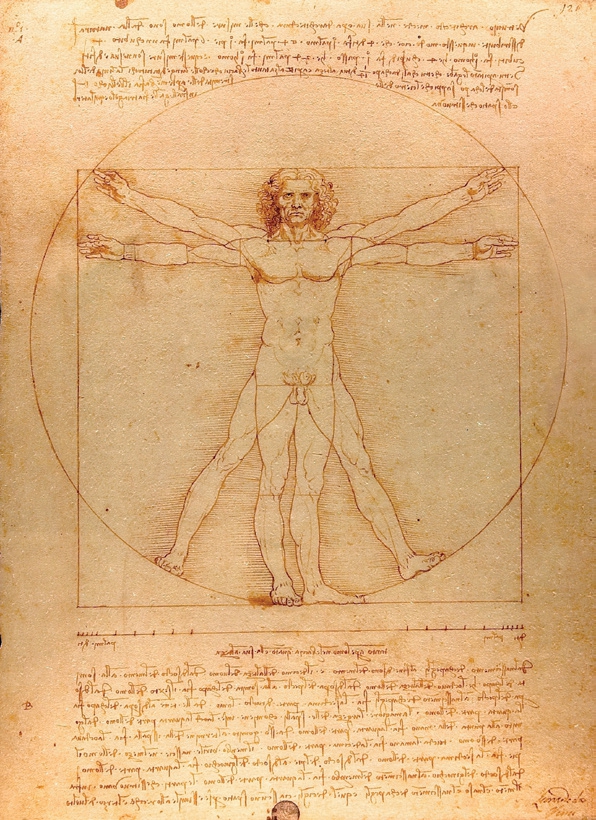

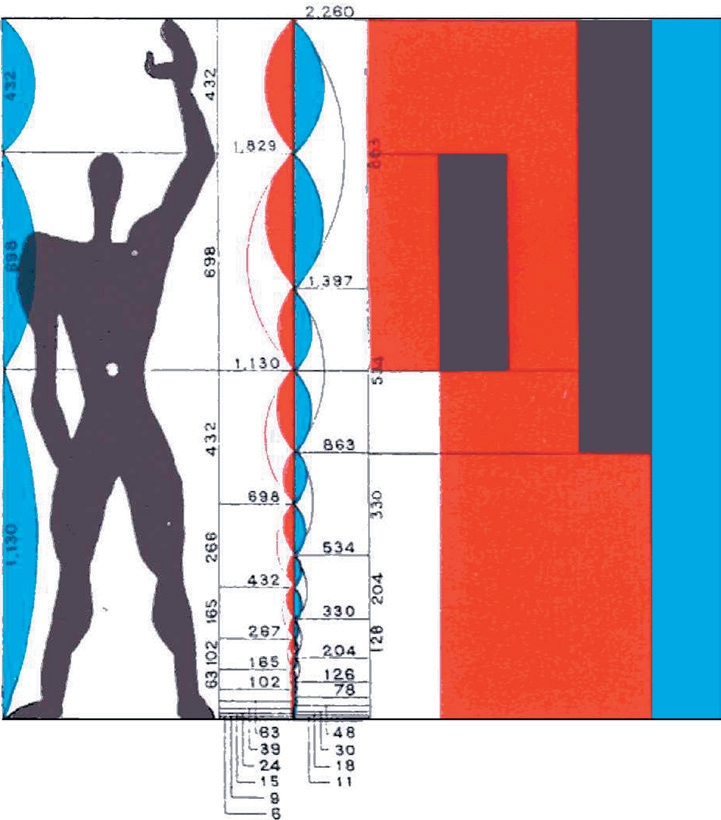

无论在西方文化还是东方文化中,人体都是重要的度量和认识空间的工具。古罗马建筑师、工程师维特鲁威(Vitruvius)在《建筑十书》中这样描述:“脚是身长的1/6;臂是1/4;胸部同样是1/4。此外,其他肢体也有各自的计量比例……”。维特鲁威认为神庙的布置应该与人体相似,要有正确的比例尺度以保证均衡[8]。文艺复兴时期,众多理论家、画家和建筑师将维特鲁威的描述以图绘的方式进行表达,形成了著名的“维特鲁威人”。其中以达·芬奇的作品最广为人知。达·芬奇的维特鲁威人包括两种肢体形态:直立的双腿和平举的双臂,以及由头顶、指尖和脚底确定的外接正方形;张开的双腿和双臂以及外接圆形(图1)。20 世纪,受到人体和自然界中的尺度和数理比例的启发,现代规划师与建筑师们将人体尺度运用到设计中。柯布西耶的“模度人”(图2)不仅提供了比例,还提供了绝对的数值,几乎涵盖了人体工学的所有尺寸[9]。

图1 达·芬奇的“维特鲁威人”

资料来源:https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vitruvian_Man_by_Leonardo_da_Vinci?uselang=zh-cn#/media/File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour_(cropped).jpg

图2 柯布西耶的“模度人”

资料来源:https://images.adsttc.com/media/images/5ba9/5eaf/f197/cca2/3c00/0343/large_jpg/5031911411_a62d605b71_o.jpg?1537826470

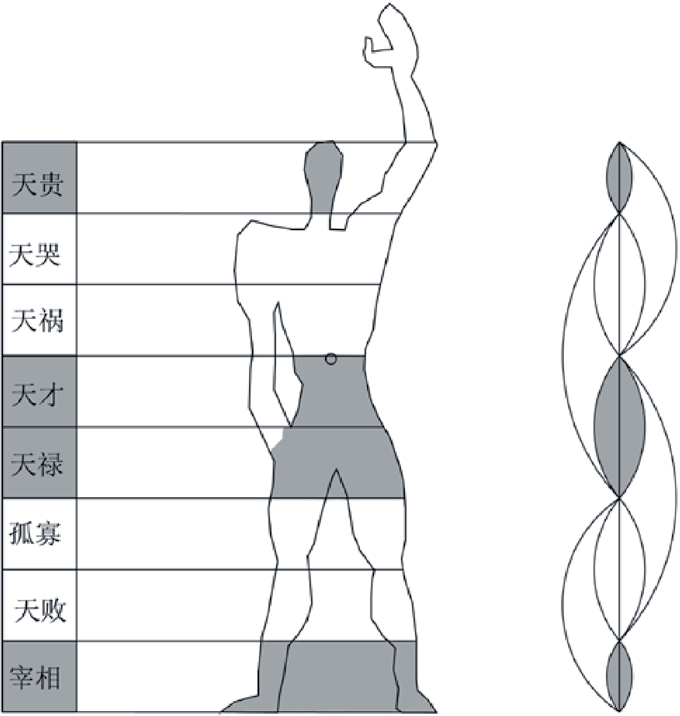

中国传统文化中也存在着与身体尺度相关的独特度量系统。在侗族建筑中,工匠们在测量基地时,以水平张开的双臂作为标尺,其长度基本等同于他们的身高;张开手指时,以大拇指尖到中指尖的距离作为半尺,称为“一拃半尺”[10]。与柯布西耶的通用模度不同,侗族工匠建造时运用的工匠尺并不是采用统一的度量标准,而是根据不同制作匠师的身体尺度和比例各有不同。工匠尺的单位不是抽象的几何数字,而是参照人体的头、腰和关节等重要部位,赋予了吉祥和不吉祥的象征意义(图3)。在运用工匠尺确定建筑物的高度和平面尺寸时,必须在表示吉祥的单位中选择[11]。

图3 侗族工匠尺与人体的关系

资料来源:参考文献[10]

1.2 身体与城市

英国建筑理论家迈达尼普尔(Madanipour)指出,身体及其延伸出的物质—心理空间区分了自我与他者,个人与人际;人的身体作为内在心灵空间与外在物质空间的边界,有助于理解城市的私密和公共领域[12]。美国社会学家和思想家桑内特(Sennett)也通过身体的体验来认知城市。他认为古希腊和古罗马的人们通过声音和眼睛来参与城市生活,塑造了市集、剧场和广场等城市空间;中世纪基督教的统治却消除了声音和眼睛的力量,使人们转向对上帝的心灵崇拜,城市中出现了修道院与隔离区[13]。

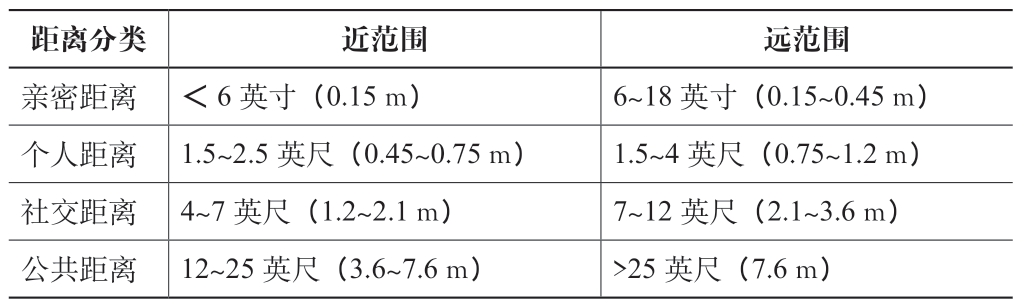

霍尔在《隐匿的尺度》中对空间距离的分类,实际上是从人的身体出发,推及对空间和城市的认识(表1)。以个人距离为例,霍尔将其定义为“一个生物用以区分自我和他者的小型保护领域或气泡”。个人距离包括两个范围:近范围为45~75 cm,在此距离范围内,一个人可以控制或抓住另一个人;远范围为75~120 cm,即两个人张开双臂,指尖相碰时身体的距离[1]119-120。

表1 四类空间距离的具体尺度范围

资料来源:参考文献[1]116-125

笔者认为,相较于四种空间距离分类及其具体尺度范围,霍尔更重要的贡献是从身体和感官出发认识城市空间的方法和对文化维度的强调。在呈现四种空间距离之前,霍尔写道:

对四类距离的描述来自对美国东北部沿海地区健康的中产阶级的观察和访谈。……应该强调,这些结论并不能从整体上代表人类的行为——甚至不能代表全体美国人的行为——而仅仅是来自样本人群的数据。黑人、西班牙裔和南欧文化族群有着不同的空间关系模式[1]116。

在详细地分析了四类空间距离之后,霍尔进一步指出:

欧洲人和美国人的“公共”关系和“公共”行为与世界上其他国家或地区的人是不同的。……在世界上其他地方,空间关系会呈现其他的模式,例如在西班牙和葡萄牙及其前殖民地区常见的家庭/非家庭模式,或者在印度流行的种姓制度。……我对阿拉伯人的研究让我发现他们对于非正式空间的组织与美国人的体系非常不同[1]128。

我国著名建筑学家李道增先生指出,不同的人际距离标准会引起人际交往中的误解。如北京的女售货员不能接受来自一些地区的顾客用手拉她作为亲近的表示,反而视之为无礼的行为[14]。林玉莲和胡正凡认为对人的行为的跨文化研究值得深入探索[15]。徐磊青和杨公侠也指出我国在人际距离方面的研究较少,相比欧美人,总体上中国人的人际距离小一些[16]。可惜的是,近20 年来我国的人际距离基础研究并没有得到长足发展。一些原则性的设计建议只是机械地照搬霍尔距离分类中的尺寸,不符合中国人的行为特征和使用习惯。

2 个人空间及其距离尺度的研究进展

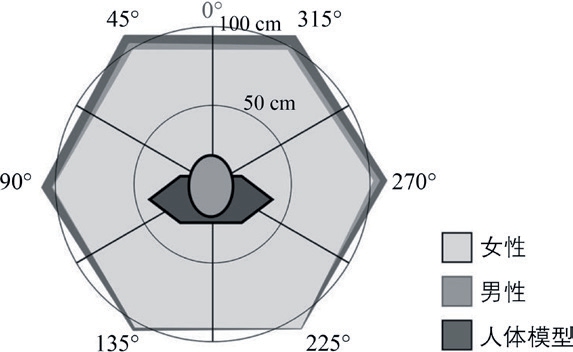

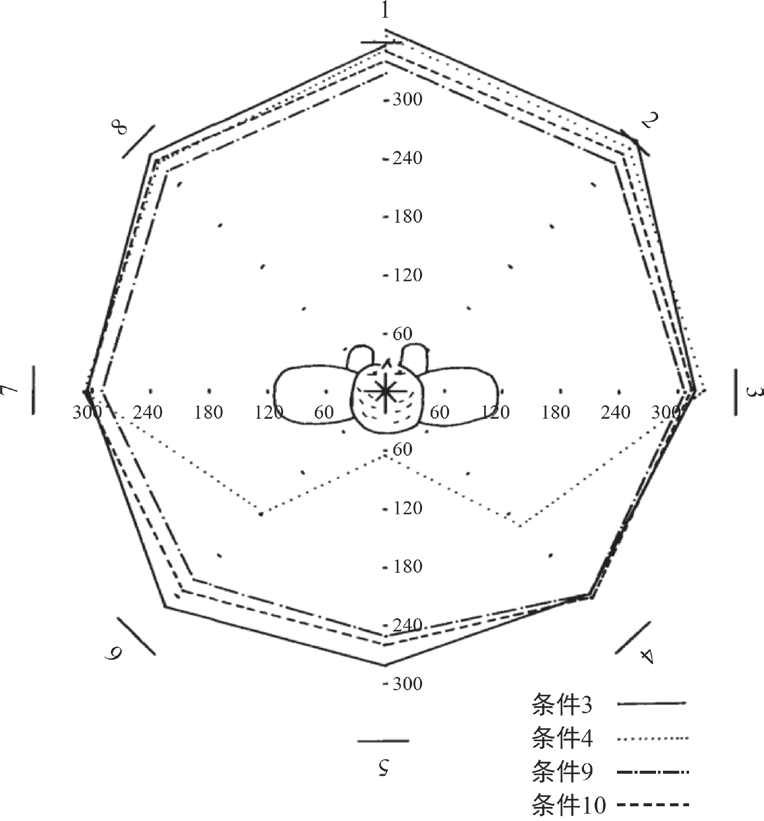

在霍尔之前,美国心理学家萨姆(Sommer)早在1960年代就提出了个人空间(personal space)的概念——以人的自身为中心,存在着一个隐形的空间范围,其随身体移动,对这一范围的干扰或侵犯会引起人的心理不适感[17]。关于个人空间的形状,西方研究者的结论各不相同。霍尔认为个人空间是圆形的。德国与英国学者在近期的联合研究中发现个人空间非常接近半径为1 m 的圆形(图4)[18]。加拿大社会学家海达克(Hayduk)的实验结果则不同。他在实验房间中设置了8 个辐条,按顺时针方向从1—8 编号;被试者站在辐条的交叉点,面对编号1;海达克依次沿8 个辐条的方向接近被试者(即8 个实验条件);被试者觉得不舒服时就叫停。实验发现,叫停点间的平均距离约为60 cm。海达克由此绘出的个人空间呈现非圆形,其前方距离最大,后方距离最小(图5)[19]。美国学者利用虚拟现实技术,也认为个人空间非圆形,其前方稍大,平均最小距离为0.40 m;后方稍小,平均最小距离为0.37 m[20]。

图4 德英学者联合研究中发现的个人空间形状

资料来源:参考文献[18]

图5 海达克认为的个人空间形状

注:图中数字的单位为厘米。

资料来源:参考文献[19]

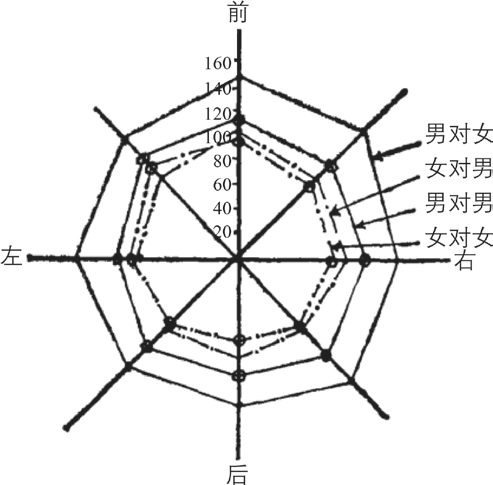

我国已有学者对中国人的个人空间圈进行了研究。早在1988 年,杨治良等发现不论性别、年龄或文化的差异,人们对正前方的空间距离需求大于后方所需的空间距离[21](图6)。相类似地,葛国宏发现“个人空间气泡”不是规则的圆形,而是呈椭圆形,其前方的安全距离大于后方的距离[22]。

图6 杨治良等发现的中国人的个人空间距离

注:图中数字的单位为厘米。

资料来源:参考文献[21]

霍尔通过观察,认为相比非接触型的盎格鲁撒克逊文化,来自接触型文化如地中海和拉丁文化的人坐或站的距离要紧密一些。在霍尔之后,各国学者对人际距离的研究从未停止。博利尔(Beaulieu)的研究发现与霍尔一致:盎格鲁撒克逊人拥有最大的个人空间范围,亚洲人次之,地中海和拉丁裔人的人际距离最短[23]。日本学者发现日本人的人际距离可分为排斥、对话式、空间公用、相互识别(近处与远处)、可辨别等6 个级别,其中1.5 m 和3 m 是人际距离的转变点[24]。在2017 年的一次跨国研究中,通过对42 个国家的近9 000 名参与者的分析,研究者发现罗马尼亚人的平均社交距离最大,约为1.3 m;匈牙利人拥有最大的平均个人距离,约为1.05 m。阿根廷人的平均社交距离和平均个人距离都最小,分别为0.8 m 和0.6 m。中国人的平均社交距离为1.1 m,平均个人距离为0.8 m[25]。这都为人际距离的跨文化研究提供了新的视野。

3 来自中国的观察

本文分别选取了南京和长沙的多个公共空间,以案例研究法为主要方法,通过观察人的行为和访谈,发现中国人的空间关系模式并不完全符合霍尔的四种划分。从方法论上讲,案例研究法在本研究中的作用是“证伪”,即发现与霍尔的理论相矛盾或抵触的实证[26],从而引发新的思考。从具体方法上讲,本研究采用多案例研究法。选择多案例研究法的依据并不是抽样逻辑(sampling logic),而是复现逻辑(replication logic),即在多个案例中都有相同或相似的发现[27],保证结论的有效性和普遍性。本研究对城市中常见的三类公共空间进行了观察,分别为街道空间、城市公园和社区绿地。下文将做详细论述。

3.1 街道空间

在南京锁金村社区,居民聚在街道边玩扑克牌,人和人之间的距离约为0.4~1.2 m。按照霍尔的理论,这个距离应属于亲密距离和个人距离的范畴。在多次的观察中,笔者发现居民们并没有身体或心理上的不适感。居民在访谈中表示,玩扑克牌是一种社交活动,能促进交往,提升社区氛围。

只要天气好,我经常来这里(打牌)。我们打牌是一种健康的活动。大家围在一起看牌,我们打牌才有意思嘛。(指了指牌友)我们大家都很熟悉的,邻里关系也很好。

——锁金村居民,男性,退休

而在长沙枫树山社区,一部分前来接孩子放学的家长围坐在一起,也选择玩扑克牌来度过等待的时间。家长们围合成一个紧密的空间,个体之间的距离约为0.4~1 m。当被问到人与人之间紧挨在一起的感受时,一位女性说:

我在这等我孙女(放学)。我们一边打牌,一边聊小孩子的学习情况。我孙女上的书法班,就是另一个牌友告诉我的。……(围得紧)没觉得不好。(打牌)可以交朋友,可以知道信息。

——小学生家长,女性,退休

由此可见,打牌作为一种常见的休闲活动,具有社交性质,并伴随着信息分享、邻里交往等社会意义。受视觉、听觉等感官的限制,打牌活动要求空间距离不能太大,面对面的玩家其距离约为0.5~0.8 m。为了看清楚牌面,观众一般紧密围绕着玩家。这就使得社交活动在较为紧密的距离内发生了。贾佳音等对哈尔滨社区绿地的观察也发现下棋、打牌、聊天活动的个体之间的社交距离均为0.5~1 m 之间,有利于人们进行密切交流,可被称为“亲密距离类型的活动”[28]。

3.2 城市公园

南京郑和公园的开阔场地中,傍晚经常有广场舞活动。因舞蹈动作和队形的需要,人与人之间的距离为1.5~2 m。虽然广场舞的参与成员是比较固定的,但经常有散步的人受到吸引而加入其中。这时,其他成员会适当缩小原本的人际距离,为新成员腾出空间。而围观的群众距舞者大约为3~4 m。领队的女士表示:

大部分跳舞的队友就是附近的居民。最开始(队伍)只有5 个人,现在固定有14 个人。大家都是看我们跳舞,然后就加入一起学、一起跳,(队伍)就变大了。广场舞(不仅)让我们锻炼了身体,还结交了朋友。

——广场舞领队,女性,四十几岁

长沙烈士公园是颇受市民欢迎的锻炼与社交场所。除了广场舞这一常见活动,市民常在早晨练习太极拳,人与人之间的距离为2~3 m。接受采访的大爷是新加入的。他说道:

我经常在这里锻炼,后来加入了这个太极拳社。我刚练习两个月不到,其他人都会热心地教我。我在这里认识了好几个和我一样的老年人。

——太极拳锻炼者,男性,退休

广场舞、太极拳这类群体性活动,多发生在场地面积较为充裕的公园开阔地中。因肢体动作和队形的需要,人与人之间的距离多为1.5~3 m。参与者不仅通过这类活动锻炼身体,而且也满足了社交需求。相类似地,涂若翔等对广州老社区的室外休闲活动的研究也发现舞蹈、太极等活动具有弱社交属性,对空间尺度和领域性有一定要求[29]。

3.3 社区绿地

儿童相关活动的人际距离具有多变性。如南京颐和路社区的健身场地中,小学生放学后常在此活动。有家长距离孩子约0.5 m 进行陪伴;也有长者距离孩子约10 m,坐在场地边缘观看。在长沙湘农桥社区花园中,孩子们在场地中游戏,家长或贴身陪伴,或聊天、锻炼,距离孩子约1~15 m 不等,但都在视线范围内。

笔者在两个场地中都观察到,家长如果看到有陌生人到来,都会提高警惕,或者迅速靠近小孩,实行贴身陪伴;或者是将小孩带离陌生人3~6 m 开外。这比较符合霍尔的公共距离尺度。在访谈中,长沙的刘女士说道:

孩子放学后一般会在这里玩一会。(这些孩子和家长)都是附近小学的,在这里玩比较安全。我们自己也可以散步、锻炼一下。如果有不认识的人(出现),会带孩子离远一点。

——湘农桥社区居民,女性,三十几岁

以往的研究表明,安全是家长对儿童游戏活动最担忧的因素之一[30]。在本文的案例中,家长的贴身陪伴和视线监视都是安全需求的体现。雷越昌等认为儿童游戏空间设计中应适度留白,有利于儿童进行探索并发展潜能[31]。本文认为,适度留白的空间也有助于家长对儿童的陪伴,满足儿童活动时人际距离变化的要求,保证安全性。

4 个人空间距离具有灵活性

1970 年代以来,西方学界对个人空间进行了持续研究,发现个人空间的大小和边界会受到多种因素影响而发生改变,除了前文论述的文化维度,主要还包括以下三种因素。

(1)环境因素。人口密度和空间平面布局都会影响人的空间行为。处于拥挤环境中的个人有更多的心理困扰,空间尺度加大则能缓解拥挤带来的负面心理作用[32]。

(2)性别和年龄。女性之间的站立距离比男性之间的近[33],其原因是女性对同性的防备心理较弱。也有学者发现人与人之间的距离随着年龄增长而增长[34]。

(3)与周围人的关系。友谊和熟人关系能拉近人际距离[35]。吉福德(Gifford)的研究表明外向、亲和型的人更愿意近距离地与人一起工作[36]。

在实地观察中,笔者发现在城市公共空间中“个人空间气泡”并不完全是一个固定不变的尺寸,而是具有灵活性,能根据具体的环境条件与人的行为发生改变,如挤压、接合、扩张、组群化等。如图7 所示,在买卖活动时,顾客为了挑选心仪的物品围挤在一起,个人空间被挤压。但顾客们并没有争吵或推搡,反而相互配合着跟卖家还价。在此情况下,顾客因为共同的购买目的能够暂时忍受个人空间被挤压带来的不适感。图8 中,市民在城市广场练习舞蹈。两个舞者之间长期配合,动作默契一致,在音乐旋律中流动,两个个人空间接合成一个整体①调研者询问确认舞者是长期拍档,并非夫妻。。图9 中,遛狗的市民在城市广场中散步,其他市民通常会拉远与其的距离,怕狗的人士会绕道而走。宠物的存在扩张了其主人的个人空间。图10 中,南京的一些年长男性市民们围坐在一起“韶韶”(南京方言,聊天的意思)。大家人挨人,或坐或站,个人空间形成了两个组群。他们没有选择公园的长凳,而是坐在公园小径两旁的花坛边和石块上,因为公园的长凳只能坐下三四个人,而且没有面对面摆放的。由此可见,人们会依据自己的行为需要,选择合适的空间,甚至“制造”符合自己需求的空间。

图7 长沙的路边摊,顾客拥挤时,个人空间被挤压

图8 长沙市民在街头广场跳舞,两个舞者的个人空间相接合

图9 南京市民在城市广场遛狗,个人空间扩张

图10 南京市民围坐在城市广场聊天,个人空间组群化

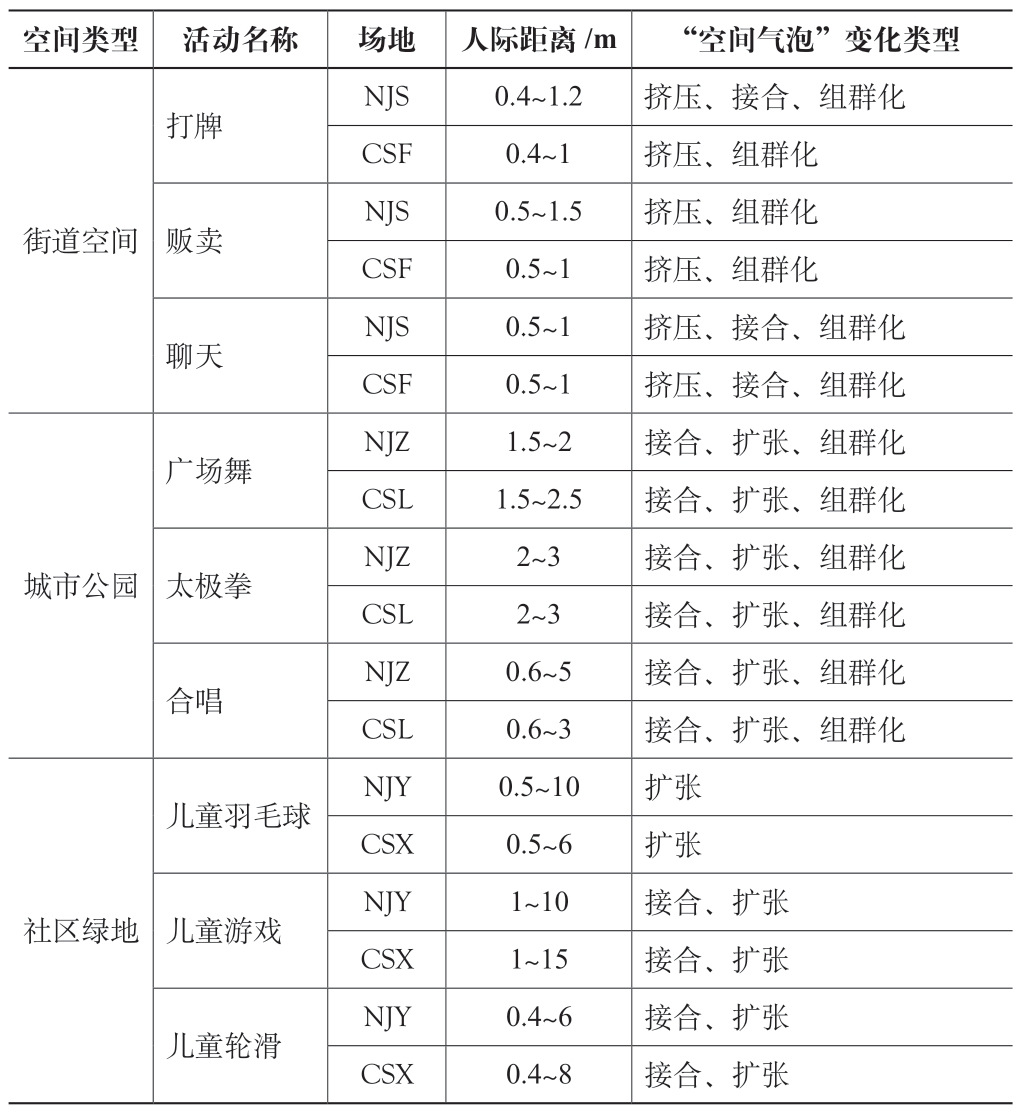

综上所述,以南京和长沙两城的街道空间、城市公园和社区绿地为案例,我们发现中国人的社交距离较霍尔的理论偏小,社交行为可在极近的距离内发生,并且个人空间距离呈现出挤压、接合、扩张和组群化等变化(表2)。

表2 三种公共空间中常见活动的人际距离与变化

注:NJS—南京锁金村社区街道,CSF—长沙枫树山社区街道,NJZ—南京郑和公园,CSL—长沙烈士公园,NJY—南京颐和路社区绿地,CSX—长沙湘农桥社区花园。

5 结论与启示

本文反思了在空间认知与设计中对霍尔人际距离知识的机械照搬,通过对南京和长沙城市公共空间的案例研究,发现:(1)中国人的社交行为可以在紧密的距离内发生,说明中国人的社交距离较霍尔的数值更小;(2)个人空间距离具有灵活性,在实际中会呈现挤压、接合、扩张、组群化等现象。

本文的发现对城市设计与更新有以下启示。(1)由于中国人的社交距离更为紧密,小微尺度的公共空间应该成为城市设计的关注点。在城市存量发展时代,可发掘藏身于社区内的小型、微型公共空间的潜力与价值,打造能容纳居民多样活动的充满生气的场所,也符合采用“绣花”功夫进行织补式更新的精神。(2)改变以往的城市设计过分注重轴线、秩序、审美等原则,应从使用者行为、心理感受、文化习惯等多维角度进行思考。

基于观察,本文提出如下假设,供未来进一步研究时论证。(1)打牌、贩卖、聊天等活动的人际距离多为0.5~1 m,可按1 m2/人设计,并利用街道开放空间、社区边角地、住区楼栋间空地等;(2)广场舞、太极拳等群体性活动的人际距离多为1.5~3 m,可按6 m2/人设计,并可利用既有公共空间的开阔地带进行改建;(3)儿童活动的人际距离多为0.5~15 m 并具有灵活性,可按10 m2/人设计,在空间设计中适度留白,以便成人陪伴,提高安全性。

本文属于质性研究,探究了微观尺度上中国人的空间距离模式。其局限性主要包括两点:(1)案例研究方法主要用于证伪,各案例之间的系统性和联系性相对较弱;(2)案例数量较少,目前只讨论了三类公共空间中的常见行为。未来研究时,可以通过系统地选择空间与人的行为,扩大样本数量与研究地域,以提高结论的有效性和普遍性。还可采用实验法,更为系统地测量中国人的人际距离和空间关系。我国的城市设计较西方发达国家起步较晚,在学习发达国家经验的同时,虽不乏优秀的本土化探索与实践案例,但西方理论和方法与中国国情的契合度仍有待提高,植根于本国文化维度的设计亟待发展。希望本文粗浅的探讨能起到抛砖引玉的作用,激发更多的反思与讨论。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者拍摄整理绘制。

感谢两位匿名审稿专家对本文提出的建设性意见。

[1] HALL E T.The hidden dimension[M].New York: Anchor Books,1990.

[2] 褚冬竹.城市显微:作为一种态度和工具[J].新建筑,2015(4): 4-10.

[3] 谭肖红,乌尔·阿特克,易鑫.1960—2019 年德国城市更新的制度设计和实践策略[J].国际城市规划,2022,37(1): 40-52.DOI: 10.19830/j.upi.2019.546

[4] 张朝辉.日本老旧住区综合更新的发展进程与实践思路研究[J].国际城市规划,2022,37(2): 63-73.DOI: 10.19830/j.upi.2020.652.

[5] 龚桂明.人的主体地位的首次确立——普罗泰戈拉的名言“人是万物的尺度”阐释[J].华侨大学学报(人文社科版),2001(1): 10-14.

[6] 陆杰荣,谢兴伟.围绕“人与尺度”的旋转——普罗泰戈拉的相对主义及其价值[J].世界哲学,2014(4): 133-140.

[7] 戴兆国,王玉侠.哲学论域中的人与万物关系之思考[J].东岳论丛,2021,42(5): 164-174.

[8] 维特鲁威.建筑十书[M].高履泰,译.北京: 知识产权出版社,2001:71.

[9] 刘磊.柯布西耶模度系统与比例方法的组合应用[J].时代建筑,2020(6):74-79.

[10] SMITH K S,LI X,SMITH A C.A Human measure: structure,meaning and operation of the ‘Lu Ban’ foot-rule of the Dong carpenters[J].Architectural research quarterly,2013,17(3): 227-236.

[11] 李雪梅,肖大威,肯德拉·史密斯,等.匠杆、仪式和生命的桥:侗族风雨桥的营造及其文化内涵[J].建筑学报,2018(Supplement 1): 105-108.

[12] MADANIPOUR A.Public and private spaces of the city[M].London: Taylor & Francis Group,2003: 5.

[13] 理查德·桑内特.肉体与石头——西方文明中的身体与城市[M].黄煜文,译.上海: 上海译文出版社,2006.

[14] 李道增.环境行为学概论[M].北京: 清华大学出版社,1999: 28.

[15] 林玉莲,胡正凡.环境心理学[M].北京: 中国建筑工业出版社,2000:183.

[16] 徐磊青,杨公侠.环境心理学——环境、知觉和行为[M].上海: 同济大学出版社,2002: 97.

[17] SOMMER R.Studies in personal space[J].Sociometry,1959,22(3): 247-260.

[18] HECHT H,WELSCH R,VIEHOFF J,et al.The shape of personal space[J].Acta psychologica,2019,193: 113-122.

[19] HAYDUK A.The shape of personal space: an experimental investigation[J].Canadian journal of behavioural science,1981,13(1): 87-93.

[20] BAILENSON J,BLASCOVICH J,BEALL A,et al.Equilibrium theory revisited: mutual gaze and personal space in virtual environments[J].Presence,2001,10(6): 583-598.

[21] 杨治良,蒋锼,孙荣根.成人个人空间圈的实验研究[J].心理科学,1988(2): 26-30.

[22] 葛国宏.神奇的“气泡”——不可超越的个人空间圈[J].大众心理学,1988(12): 39-40.

[23] BEAULIEU C.Intercultural study of personal space: a case study[J].Journal of applied social psychology,2004,34(4): 794-805.

[24] 西出和彦.人体隐含着的量度——人类环境设计的行为基础[J].建筑学报,2009(7): 16-18.

[25] SOROKOWSKA A,SOROKOWSKI P,HILPERT P,et al.Preferred interpersonal distances: a global comparison[J].Journal of cross-cultural psychology,2017,48(4): 577-592.

[26] FLYVBJERG B.Five misunderstandings about case-study research[J].Qualitative inquiry,2006,12(2): 219-245.

[27] YIN R K.Case study research and applications: design and methods[M].6th ed.Los Angeles: Sage,2018: 55.

[28] 贾佳音,朱逊,胡秋月.寒地城市社区绿地人群社交距离调查与分析[C].中国风景园林学会2020 年会论文集(上册).北京: 中国建筑工业出版社,2020: 324-328.

[29] 涂若翔,阙青敏,李浩.广州老旧社区居民室外休闲活动设计要素研究[C].面向高质量发展的空间治理——2021 中国城市规划年会论文集(02 城市更新).北京: 中国建筑工业出版社,2021: 658-668.

[30] 王倩,邵诗文,王沛永.北京花园路街道社区:儿童游戏场所存量更新模式研究[J].北京规划建设,2019(5): 125-129.

[31] 雷越昌,刘磊,魏立华,等.儿童游戏场地规划标准和指引探索实践——以伦敦市和深圳市为例[J].城市发展研究,2022,29(5): 28-36.

[32] EVANS G,LEPORE S,SCHROEDER A.The role of interior design elements in human responses to crowding[J].Journal of personality and social psychology,1996,70(1): 41-46.

[33] PRICE G,DABBS J.Sex,setting and personal space: changes as children grow older[J].Personality & social psychology bulletin,1975,1: 362.

[34] AIELLO J R,AIELLO T D C.The development of personal space: proxemic behavior of children 6 through 16[J].Human ecology: an interdisciplinary journal,1974,2(3): 177-189.

[35] SOMMER R.Personal space in a digital age[M].BECHTEL R B,CHURCHMAN A,eds.Handbook of environmental psychology.Hoboken,NJ: John Wiley and Sons,2002: 647-660.

[36] GIFFORD R.Environmental psychology: principles and practice[M].5th ed.New York: Optimal Books,2013.