引言

随着城市化的迅速发展,人类的频繁活动对原有环境条件带来了一系列自然生态挑战,反应最为直接且复杂的要数对于气候变化的影响,表现最明显的是洪水、风暴、热浪等极端事件的增多。对于城市而言,近几年新冠病毒大流行等导致城市系统和人类赖以生存的城市生态环境发生巨大变化,使之面临更严重的威胁且有着持续恶化的趋势[1]。城市本质上是一个复杂且有层次的人类环境系统,极易放大气候变化带来的多种灾害和自身的多重脆弱性[2],其中城市气候脆弱性是城市发展过程中对抗内外部干扰的适应能力的综合体现,对其进行评估与提高国家城市化质量、发展可持续政策密切相关[3]。

我国近几十年的城镇化发展进程相当迅速,城镇化率在2013 年已经达到53.73%[4],而其带来的温室气体排放等问题也使中国城市更易受到气候变化的影响。对此,我国于2007 年颁布应对气候变化的国家战略,2008 年成立国家发展和改革委员会应对气候变化司(2018 年归于国务院下的生态环境部),规划政策一定程度上具有自上而下的制定特点。在中央政府提出的总指导方针下,《城市适应气候变化行动方案》和《国家适应气候变化战略2035》等政策文件分别于2016 年和2022 年出台,各地方城市积极响应,反映出城市气候脆弱性等系列问题正受到我国的重视,不断开展着相关的理论和实践研究。然而,《国家适应气候变化战略2035》也指出了我国在城市气候脆弱性等方面存在的若干问题,如当前尚未形成完善的本土化统一的城市气候脆弱性概念体系,评估分析能力不足,适应能力与基础工作不足等,可见研究范围和研究内容都需进一步深化[5-6]。相较之下,国外对于城市气候脆弱性问题的研究起步于1970 年代,且研究内容全面,研究方法多样,实践经验与技术丰富,涉及环境科学、社会科学、地理学、气象学、城乡规划学和风景园林学等不同学科,研究文献数量众多,可以为我国构建中国化研究体系和中国化研究视角提供参考借鉴。因此,本文选取英文文献,使用引文空间(CiteSpace)科学图谱分析软件与文献分析方法相结合,多角度、多方位对Web of Science(WoS)核心数据库中2002—2022 年的英文文献进行可视化分析,总结分析城市气候脆弱性评估研究的发文情况、区域合作、学科结构、知识基础、研究前沿和热点信息等,为我国后续相关研究提供参考与启示。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

CiteSpace 是由陈超美教授等人基于Java 开发的一款将不可量化的科学文献知识通过数据分析抽象出可视化的图谱的软件[7]。本文借助该软件(CitespaceV6.1.R3),主要选择Keyword(关键词)、Category(学科种类)、Reference(引文)等使用寻径和修建网络切片的算法对城市气候脆弱性评估进行多元聚类分析;在进行可视化操作后通过调整优化图谱分析形式,结合Excel 统计发文量、学科情况、开展研究的国家和关键词等数据进行排序分析和引用剧增分析;最后,通过知识图谱、可视化分析、统计表格等呈现并描述城市气候脆弱性评估领域文献的研究现状、研究热点、研究前沿和发展趋势。文中将多次使用突现功能,该功能主要用于寻找某个领域内的转折点。

1.2 数据来源

本文研究数据来自WoS,以“研究论文”为主进行高级检索,结合文献类型与文献实际质量情况,检索对象为2002—2022 年发表、文献类型以article 为主题词的英文文献,对结果进行去重删减后最终得到1 955 篇相关文献。将文献按照CiteSpace 的格式要求进行导出保存,作为本文研究分析的样本数据库。

2 数据分析与可视化结果

2.1 研究概况

2.1.1 研究文献的发文情况

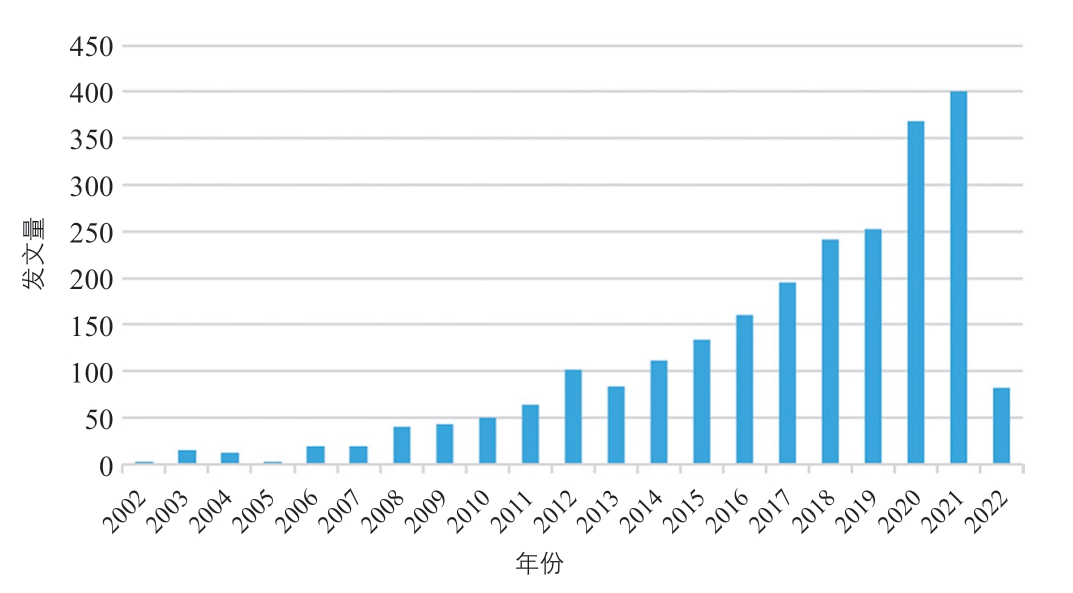

研究发文情况的时间变化可以反映研究领域中某个时期内的研究情况,是研究领域发展的重要指标。图1 统计了关于城市气候脆弱性评估研究的1 955 篇文献的发表年份和数量,结合政府间气候变化专门委员会(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)在2008 和2014 发布的两份具有指导意义的文件,将研究的发展划分为三个阶段。

图1 2002—2022 年城市气候脆弱性评估英文文献年度分布(截至2022 年5 月)

(1)“城市”“脆弱性”和“气候”这三个研究课题早在20 世纪即已分别受到各界学者关注,但在2008 年之前,将三者结合的认识与研究结果屈指可数,因此可将2002—2008年作为该研究领域的起始阶段。

(2)第二阶段是2009—2013 年,属于研究成长阶段。从图1 可以看出,这一时期的发文量有着较大幅度的波动变化,大体趋势依旧向上增长,2011—2012 年的增长幅度为30.4%,2012—2013 年涨幅为5%,可见这一阶段不断有新的学者开始关注这一内容,并且尝试探索,年度文献量有所起伏显示出该领域研究的系统性尚未形成。

(3)第三个阶段是2014 年至今,2015—2020 年发文量的年均增长率是25%,虽有小幅波动但整体呈现递增状态,从2015 年开始每年发文量都在100 篇以上(由于统计截止日期是2022 年5 月,因此2022 年呈现的发文量较少),“城市气候脆弱性评估”这一话题在国际上逐渐得到学者们较高程度的关注,有形成学术热点的明显趋势。

2.1.2 区域合作分布情况

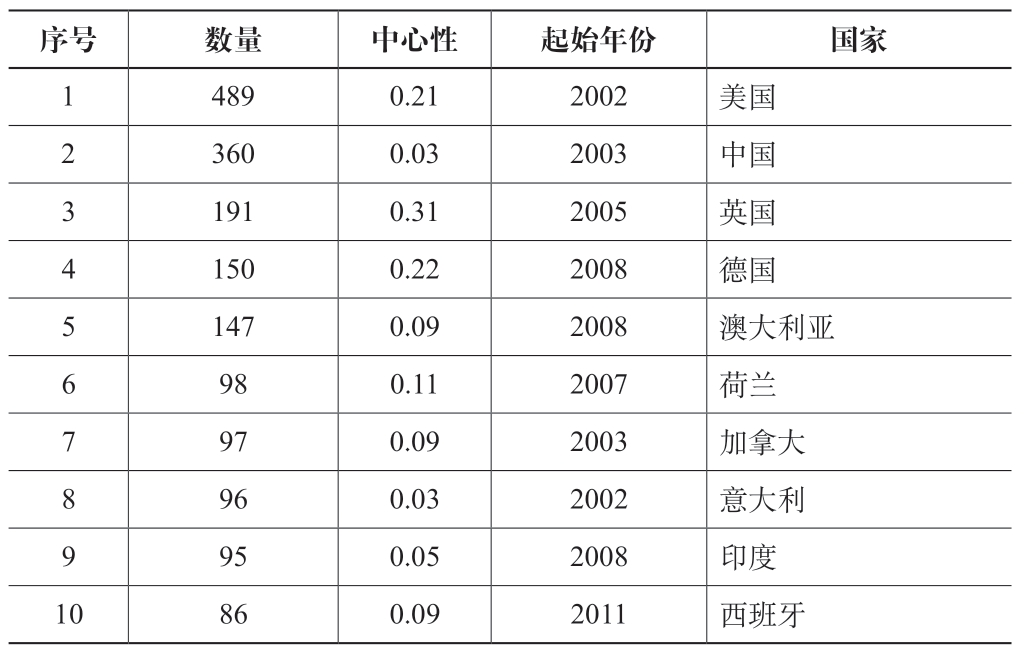

对不同地区发表的文献进行分析一定程度上可以反映某研究领域在不同地区的重要性和影响力[8]。就发文量和比例而言,美国(25%)、中国(18%)、英国(9%)、德国(7%)、澳大利亚(7%)、荷兰(5%)、加拿大(4%)意大利(4%)、印度(4%)和西班牙(4%)在城市气候脆弱性评估研究领域分列前十(表1)。

表1 城市气候脆弱性评估研究发文量前十的国家

使用CiteSpace 对研究领域中的区域文献进行共现分析,节点类型设置为“国家”,时间切片设置为一年,图2 以发文量进行可视化分析,其中节点圆圈外圈呈紫红色表示该节点具有较高的中心性,外圈越粗,表示该节点具有的中心性越高,即学术影响力越高。从图2 可见影响较大的国家有德国(Germany)、英国(the UK)和美国(the USA)等,其中英国发表的文献的中心性最高,说明该国学者积极他国学者开展合作研究。

图2 2002—2022 年城市气候脆弱性评估研究区域合作分布的共现图

从国家突现情况来看(图3),最早对城市脆弱性进行评估研究的国家是加拿大(2003—2011 年)和英国(2005—2012 年),图像强度数值也较为可观,表示两国在较长时间内对城市脆弱性开展了研究,且有着较高的发文量。值得注意的是,从突现强度来看,相比全球南方地区国家,全球北方地区国家的城市气候脆弱性评估研究有着更长的突现时长和更高的突现值,反映出该领域研究在全球北方地区国家相对较多,且引起了更多的学界关注。在面对如今逐渐增强的潜在暴露风险影响时,全球南方地区国家应更多进行城市气候脆弱性评估相关研究,使其适应能力更好地顺应持续气候变化带来的影响[9]。

图3 城市气候脆弱性评估研究突现前十的国家

2.1.3 学科知识结构

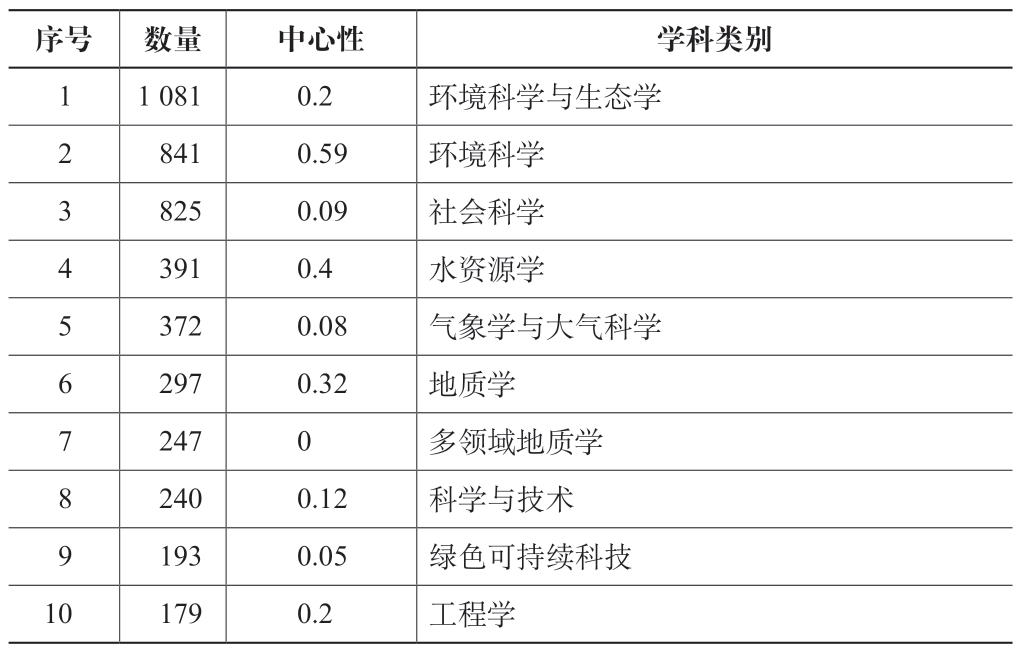

城市气候脆弱性评估研究在国际上涉及242个学科类别,通过对学科合作信息汇总和知识结构分析,可以发现20 年间研究的热点学科变化和跨学科的合作情况。

表2 中显示发文量前三的学科是环境科学与生态学(Environmental Sciences & Ecology)、环境科学(Environmental Sciences)和社会科学(Social Science)。此外,环境科学、水资源学(Water Resources)、地质学(Geology)、工程学(Engineering)和环境科学与生态学的中心性都高于0.2,说明这些学科在城市气候脆弱性评估领域的研究进程与其他学科有着较强的联系,成为多学科联动的纽带,充分发挥着跨学科的互动作用。

表2 城市气候脆弱性评估研究发文量前十的学科

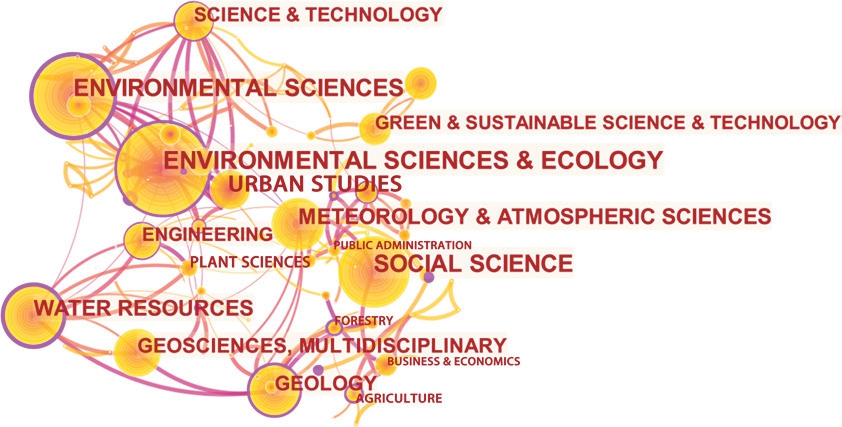

利用CiteSpace 形成研究学科的文献共现图(图4),可以直观反映该研究领域中学科与学科之间的关系。城市气候脆弱性评估研究主要由三个领域组成,其一以城市环境为研究中心,包括环境科学(Environmental Sciences)、城市研究(Urban Studies)和气象学与大气科学(Meteorology & Atmospheric Sciences)等相关学科;其二以地质与生态为主要研究方向,内含地质学(Geology)、水资源学(Water Resources)、植物学(Plant Sciences)、林业(Forestry)和农业(Agriculture)等学科;其三以社会科学为研究方向,涵盖面较为广泛,包括社会科学(Social Science)、公共管理(Public Administration)、商业经济学(Business & Economics)等。三个方向在共现图中有着较强的链接线,相互之间有着较为紧密的结合,表明各种协作机构在相关研究领域相对活跃。

图4 城市气候脆弱性评估的研究方向共现学科分类图

从CiteSpace 的突现分析结果(图5)来看,早期(2003 年)对城市气候脆弱性做评估研究最为突出的学科是自然地理(Physical Geography),后引发学者近十年的讨论且突现值相对较高,可见其在该研究领域中曾经属于热门学科。之后,陆续兴起的城市研究(Urban Studies)、环境研究(Environmental Studies)和公共管理(Public Administration)也至少持续了5 年的研究热潮。随着逐年研究的不断深入,在不同的学科领域涌现出更多的研究文献,其中包括但不限于:区域和城市规划(Regional & Urban Planning)、土木工程(Engineering,Civil)、生态学(Ecology)和经济学(Economic)等。近两年,随着对生态水资源的重视和科技网络的不断发展,2020 年突现出水资源和遥感等学科,并且成为持续至今的热门学科,可能在未来几年仍是国际城市气候脆弱性评估研究的重要学术研究领域。

图5 城市气候脆弱性评估研究突现前十门学科

2.2 研究趋势分析

2.2.1 主要知识基础

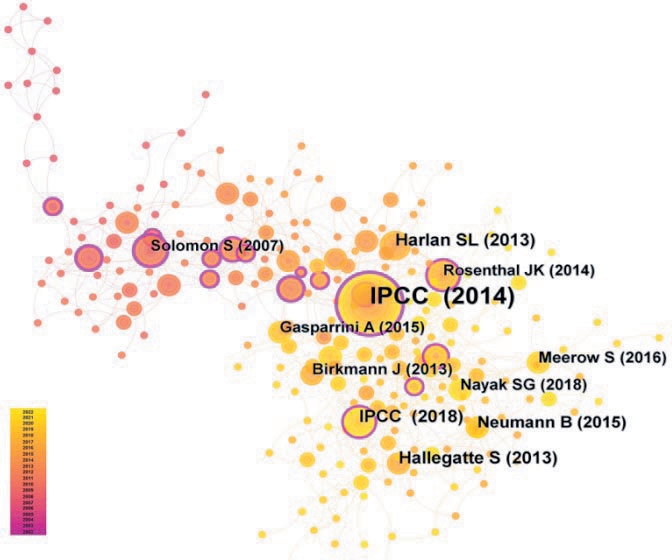

共引文献是一种高度公认的科学现象,CiteSpace 基于此将单独的施引文献上升为施引文献数据库的集合进行共被引网络的划分,从而形成若干共被引文献集合群,即这个领域的知识基础[10]。图6 显示了城市气候脆弱性评估研究的文献共被引分析图谱,其中包括275 个节点,508 条链接。

图6 城市气候脆弱性评估研究文献共被引分析知识图谱

对前10 篇高频被引文献(表3)和共被引网络中的强连通性文献进行整理分析,一定程度上可以反映城市气候脆弱性评估研究中的知识基础主要体现在“面对气候变化影响的风险评估”和“风险评估的响应措施”两个方面。

表3 城市气候脆弱性评估研究的高频作者与高频文献统计表(前10 篇)

(1)面对气候变化影响的风险评估研究,其主要评估内容以官方文件为导向,涉及人类健康、建筑环境、公共安全、社会经济等方面[11-13]。在后续研究中,学者们搭建了多个脆弱性分析框架(PAR[14]、VSD[15]等),以人类面对气候变化下的敏感与适应为主要切入点,尝试在城市气候脆弱性的理论概念与日常决策过程之间建立起直观的联系,将可观察变量映射到脆弱性的理论变量上。也有学者使用指数(社会脆弱性指数[16]、热脆弱性指数[17]等)形式,通过数字的高低来综合展示脆弱性的强度,探究更准确的预测评估,为不同人口、社会经济和基础设施规模下的城市面对各种气候影响后的改进措施提供参考依据。这些方式都进一步提高了城市中的人类健康与公共卫生状况,以更加适应气候变化影响下的社会生态复杂性。

(2)在风险评估的响应措施研究中,可以发现在面对气候变化带来的影响时,城市社区的适应能力与城市的生态自然条件、社会经济条件、当地人口和物质基础设计相关,城市气候脆弱性评估成为一种聚合多维空间信息的广义操作方法[18]。例如:利用一个不断更新与推演的城市保护数据库或场景模型,匹配分析不同气候影响下的假设城市环境状态、社会经济损失或人口健康风险[19],或根据现有数据构建气候脆弱性地图,制定在城市微气候与社会和环境风险相互作用的措施战略等[20-21]。因此,城市气候脆弱性评估可以为区域内的适应管理规划和资源分配提供科学依据,一定程度上降低场景复杂性,但是同时也需注意可能遗漏的信息。

城市气候脆弱性是一种动态现象,经过跨学科合作研究的深入推进,可以发现气候变化下生态系统和社会系统有着共同进化性质,两者的适应能力与韧性可以更好地应对外部物理和社会压力。城市的可持续性发展和韧性,是在涉及更广泛的环境变化框架下,维护系统走向健康与理想发展的能力前提,两者存在一种相互关联的范式。因此,从全面适应和可持续性的角度出发,如何通过脆弱性评估等方式有效加强城市韧性,将是未来一段时间内不变的基本议题。

2.2.2 研究前沿趋势

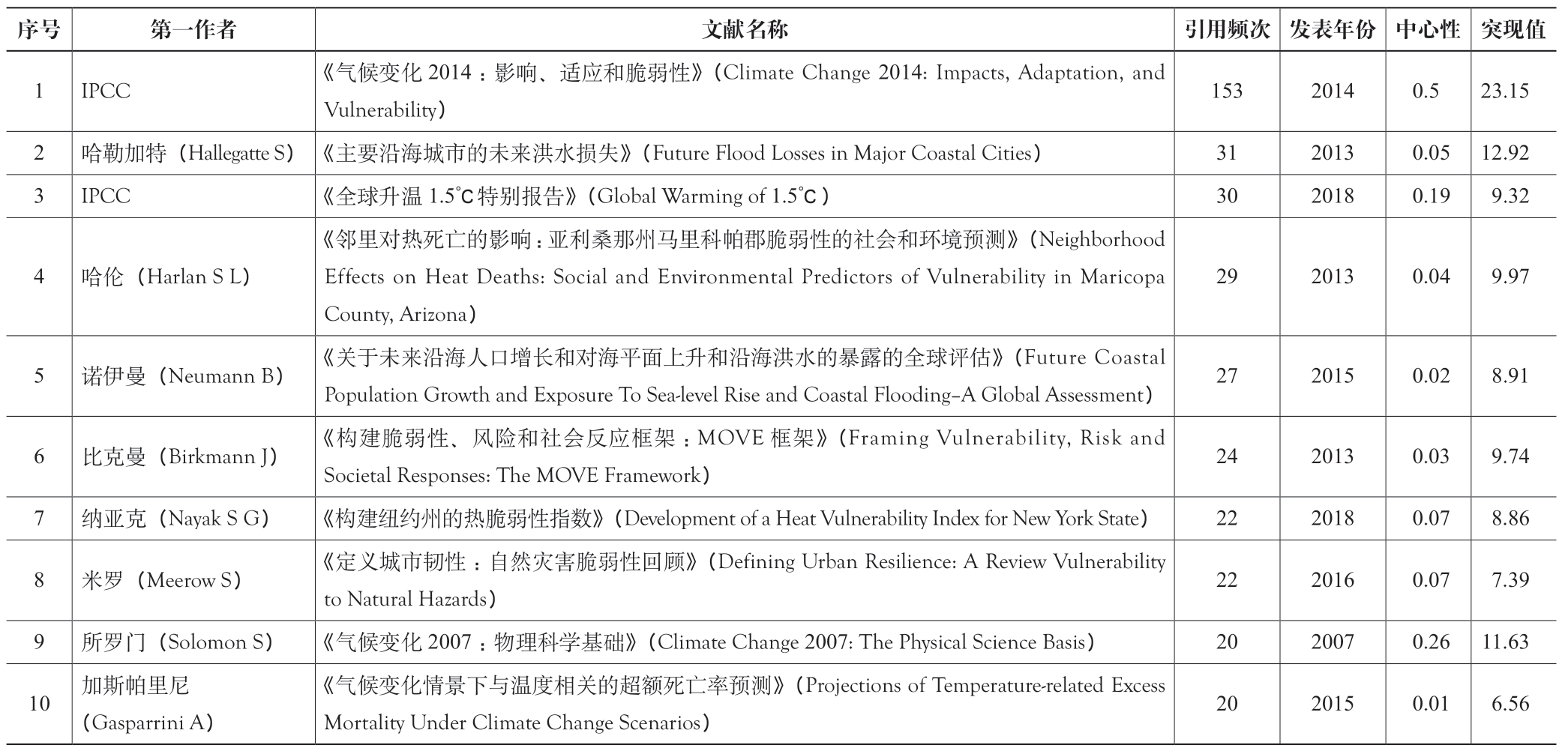

研究前沿是基于共引文献网络组成的知识基础,通过CiteSpace 聚类算法分析[22],得出正在兴起的理论趋势和新主题的涌现情况[7]。如图7,构建了城市气候脆弱性评估的时间线图(Timeline),其中提取的是被引频次在每个时间切片前50 的施引文献,使用LLR 算法进行聚类分析,产生了8 个聚类集合。

图7 城市气候脆弱性评估研究施引文献的时间线图

时间线图侧重于勾画聚类之间的关系和某个聚类中文献的历史跨度[20],可用来展示城市气候脆弱性评估的研究前沿发展脉络。2008 年与之前的研究文献主要是线性模型的研究;2009 年开始,研究内容不断扩展连通多个方面,早期研究大多重视面对气候变化城市中的社会系统的暴露情况与影响情况,2013 年后,在极端高温事件对暴露人口的影响[23]、极端气候环境对弱势人群的健康影响[24],以及适应不同城市尺度下气候风险的政策制定[25]等方面取得重要成果。随着气候变化的持续和城市化进程的推进,城市气候脆弱性评估从主要社会系统扩展至讨论解决生态系统的问题与提升城市系统的适应能力,其中在缓解海平面上升影响[26]、城市脆弱性空间格局[27]、城市韧性能力提升[28]和综合公共健康、气候风险和城市规划以缓解城市热浪影响的计划[29]等方面的研究更加深入。如今,相关的研究重点主要集中于探究综合城市生态系统、社会经济与人口等变化下的城市气候适应策略(尤其面对高温热浪事件),以提高城市整体韧性管理[30-31]。

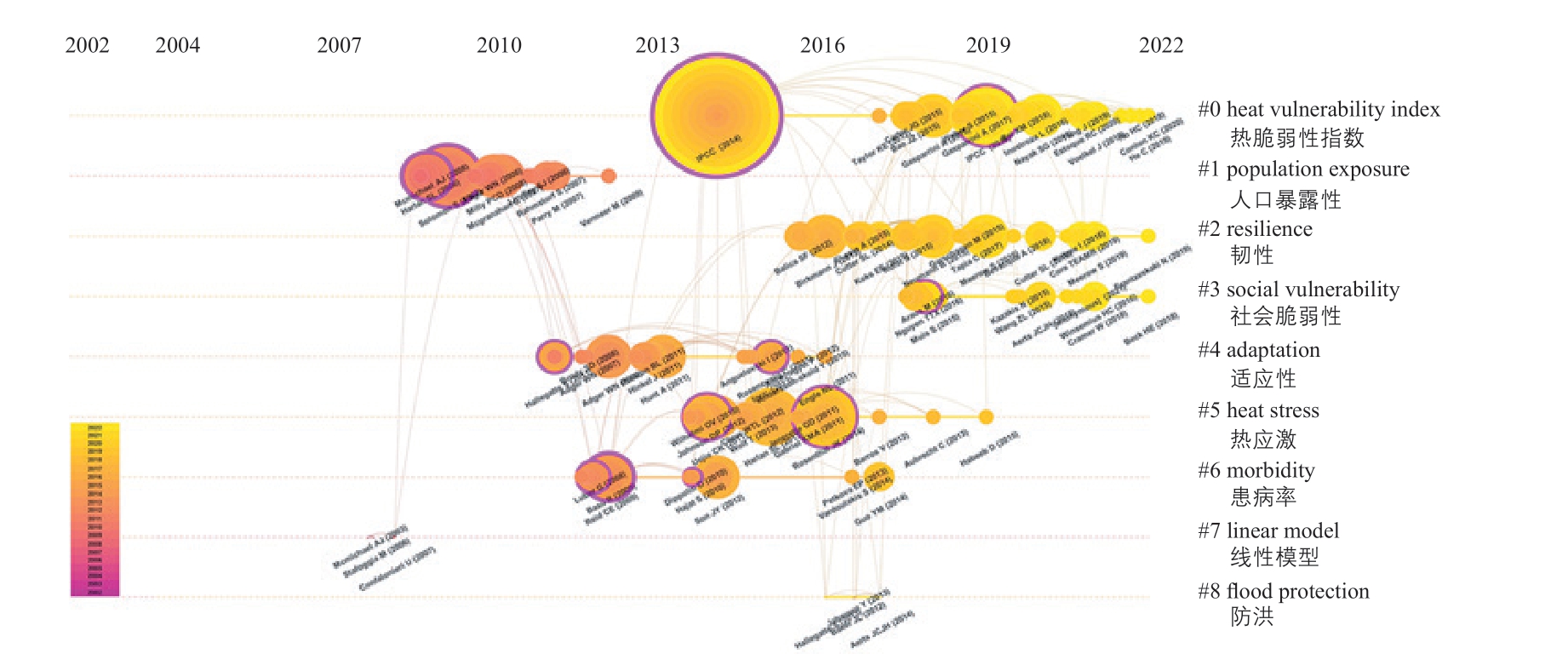

2.2.3 研究热点

关键词高度概括了论文的主要内容、学术思想和研究目的与方法,分析关键词可以初步掌握论文主题。同时,论文一般都会出现几个关键词,无论这些关键词是否来自同一领域,在同一篇文章出现即可说明其间存在一定关联。

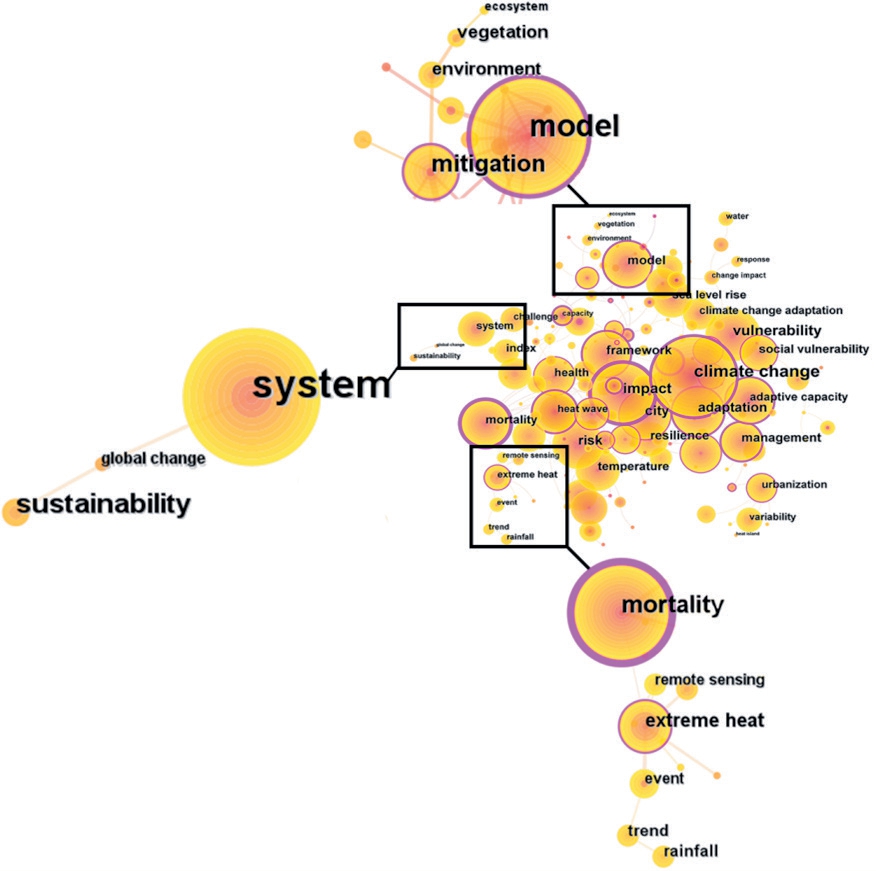

高频关键词可以反映热点研究领域,从CiteSpace 产生的关键词共现图谱可以发现城市脆弱性评估研究中出现频率最高的关键词有气候变化(climate change)、脆弱性(vulnerability)、影响(impact)、城市(city)等,且中心性都很高,一定程度上可以体现研究中的热点领域。对关键词进行聚类分析(表4),可以发现主要评估方向集中在“城市可持续发展战略”“高热影响下的人居环境”和“海平面上升带来的影响”三个热点领域。

表4 城市气候脆弱性评估研究高频关键词聚类信息统计表

热点一:以城市可持续发展战略为评估方向。前期研究集中于对自然灾害风险的评估,社会经济等指标仅作为佐证而非判断指标[32],亦或无法将社会和经济资源转化为体现可持续的有效缓解城市气候脆弱性的能力 [33]。随着研究的深入和全球对于可持续发展的重视,学者们认识到传统的资源集中战略已经无法应对日益严重的气候事件带来的灾害,对城市的战略发展规划进行回顾与剖析,发现应促进现有资源的有效利用[34],包括但不限于城市生态自然系统、经济财政系统、人力资源系统等,使城市有能力适应与气候变化相关的复杂性和不确定性,同时可以在长期战略规划中嵌入更广泛的可持续性目标、气候正义与适应正义,如加入教育、卫生、城市绿地、保护性基础设施、交通便利、通信技术、多方利益相关者合作、政府应急服务等多维度评估指标[35-37];经济方面采取变革性办法,以加大对低碳和适应气候变化的基础设施的投入[38];关注受气候变化影响最大的方面,综合影响结果、影响过程和背景情况的公平性提出缓解规划[39];通过评估适应正义的多维度框架,减轻政府对未来气候适应项目的强权影响[40]。

热点二:以高温热浪影响下的人居环境为评估方向。前期研究主要集中于自然灾害下的城市自身严重程度,而后加入了更多涉及社会经济特征、人口特征(包括有性别、各种年龄层、不同工种、不同社会经济能力等)、城市资源分布特征等的评估[41-45],对后期构建城市社会方面对气候脆弱性的防御机制形成铺垫。近年来的评估研究有的采用城市生态系统自然运作的方式进行降温干预,以重视气候变化、城市自然系统和城市社会系统的三者协同治理[46-48];也有的将人口的热脆弱性框架[49]、风险三角分析框架[50]和其他与热相关框架下的多种模型与地理信息系统相结合,采用叠加分析法等统计方法对城市气候脆弱性做定量分析[51-53],兼顾较大范围的城市气候脆弱性数据评估。为了提高城市各“点”的定向高温热浪适应能力,需加入社会调查方面的数据以丰富定性分析,如通过家庭访问、问卷调查等方式获得的数据[54-55],为城市人居环境更科学、更精准的规划提供指导方针。

热点三:以海平面上升带来的影响为评估方向。在研究前期主要是一些利益相关者团体,大多以财团资助的形式创建工作组,以成本效益逻辑进行洪水风险评估[25-26],其反映的结果为后续深入至各部门的分析探讨和提示适应能力提供了重要的参考。面对海平面上升导致的沿海地区的洪水、沙滩的侵蚀和海边城市建筑的破坏等问题,一部分学者选用气候变化评估[57]、飓风[58]、水动力学[58-59]、潮汐[60]、海岸线变化[61]和未来土地利用模拟[62-64]等基于数据库情景的模型,模拟预测在未来大跨度的时间,如35 年、50 年、百年后海岸线情况或30 年一遇、50 年一遇、百年一遇的风暴潮事件,以推测对城市的威胁范围与水平,为未来可持续的城市空间规划作出参考与预警。此外,还有一部分学者主要基于当下现有数据,以小范围时间跨度或紧急预防为主要目的,以数字方式产生、得出便于理解的、更精确的脆弱性指数,如城市洪水脆弱性指数(CCFVI)[25]、海岸敏感性指数(CSI)[65]等,通过其内含的指标数据进一步展示城市各子系统受海平面上升影响所致的脆弱性情况,为地区综合管理提供多维度、多层次、更准确的预测,使城市在面对风险情况时拥有更强的预防能力、适应能力和恢复能力。

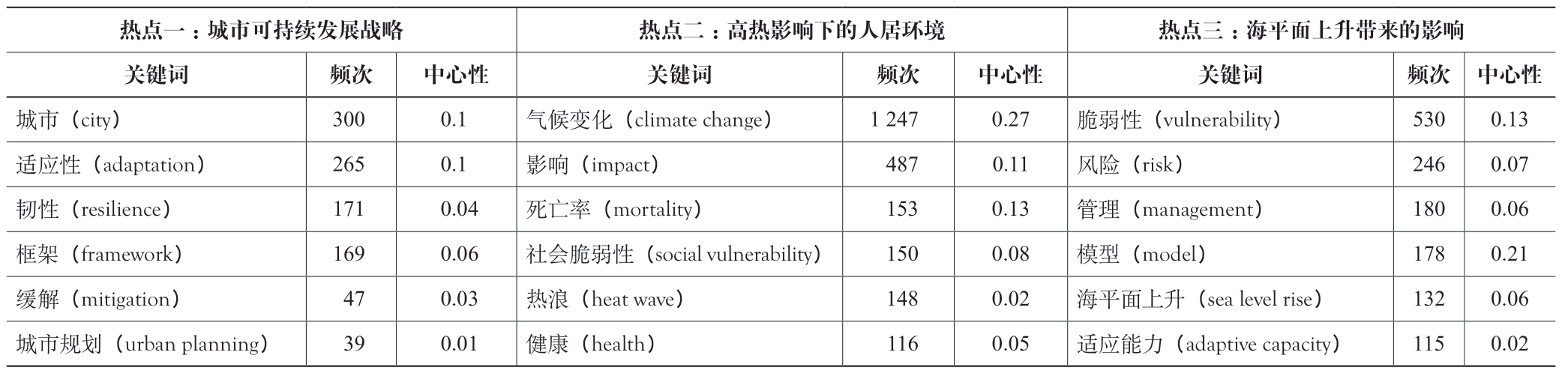

在图谱的末端(图8)显示了关键词共现网络最小跨度的一部分,其中临近的关键词通常出自于同一篇的文章,例如:生态系统(ecosystem)、植物(vegetation)和环境(environment),可持续性(sustainability)、全球变化(global change)和系统(system),极端高温(extreme heat)、事件(envent)、趋势(trend)和降雨(rainfall)等都在各自的图树顶部相互靠近。可见,近期城市脆弱性评估的研究内容开始往这些方面发展,生态系统、可持续性和降雨情况可能成为未来的重点研究话题。

图8 城市气候脆弱性评估研究关键字共现图谱的最小生成树(minimum spanning tree)

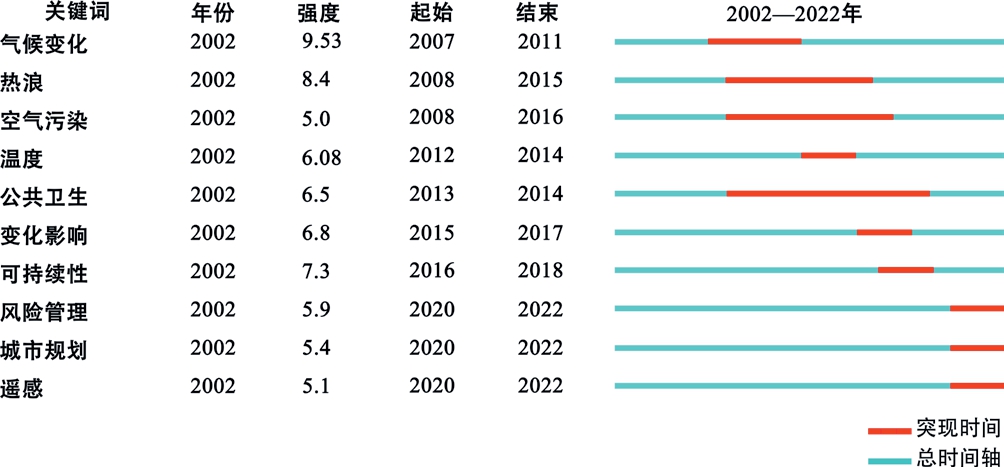

研究热点往往通过CiteSpace 的突现功能来体现[20],结合关键词突现情况(图9)来看,“气候变化”“热浪”“空气污染”是最突现的关键词。IPCC 在2007 年发布的第四次评估报告根据对未来不同温室气体排放情景的气候模式模拟,认为气候系统必将持续变化,变暖的趋势超90%的可能会在本世纪继续下去[9]。该报告使上述关键词迅速成为研究热点且热度较高,平均持续了6 年。进入2010 年代后,研究的领域逐渐拓宽,将城市视为主体,注重人类活动的影响(2012 年突现的“温度”和2013 年突现的“公共健康”)、面对未来可能发生的事件提前做好预测(2015 年突现的“变化影响”)和从多维度综合耦合分析自然与社会系统的问题(2016 年突现的“可持续性”)。2020 年突现的“风险管理”“城市规划”和“遥感”主要是针对在城市尺度约束下,制定适应气候变化风险的前瞻性政策 [62],且研究热度持续至今,可见其将是城市脆弱性评估在未来几年的研究重点。

图9 城市气候脆弱性评估研究前十突现的关键词

3 结语

随着城市化进程的不断推进,人类的社会与经济活动更集中于城市地区,减少威胁城市正常运转的多种城市气候脆弱性,提供更优、更准的政策框架和管理措施成为当前的首要目标之一。本研究使用CiteSpace 软件更具体直观地展现了城市气候脆弱性评估研究中的知识结构和研究趋势,同时分析了研究的研究概况、知识基础、研究前沿和研究热点,得出以下结论。

(1)城市气候脆弱性评估研究逐渐兴起且近几年发文量有着更明显的提升。美国是最早对城市气候脆弱性进行评估的国家之一,且其发文量最多;加拿大和英国对此的研究热度也很高且持续时间较长,研究相对较深入与系统。深入跨学科的研究是现状研究态势也是未来研究趋势,可拓宽研究范围进而达到多元研究的目标。

(2)研究知识基础主要从“面对气候变化影响的风险评估”和“风险评估的响应措施”入手,预测分析风险情况,构建脆弱性评估的分析框架,量化气候脆弱性和创建评价指标,为后续的研究寻找最优解提供了更多的方式方法。

(3)随着跨领域研究的发展,如今城市气候脆弱性评估研究的前沿正向更广、更整体的层面和更精准深入的适应管理发展,但过程中仍会面临区域分析研究评估指标无法普适化、实际应用落地的准确性不高和可操作性不强等问题,在未来的研究中仍旧有待进一步考察。

(4)研究热点主要集中于极端气候、区域规划、人居生活和框架机制等方面,未来研究重点可能集中于生态系统、可持续性和降雨等领域。未来研究可以将现有的多层次治理结构与高科技信息数据模型紧密结合,多角度、多方位、多时段模拟预测出可能存在的城市现状与规划问题,提前制定适应政策,使得当前和未来的城市将“软”(城市规划)“硬”(实际措施)融合,使该研究领域结构的构成更加丰富多样。

国际上,由洛克菲勒基金会倡导的100 个韧性城市计划,选择全球100 个城市进行广泛的研究评估和实践探索,寻找可以使城市系统抵御自然、社会、经济冲击和压力的方法[66]。在实践中,伦敦使用已有的城市风险评估体系,通过识别风险、风险评级、定位评估、制定应对方案、监督与总结等步骤划分风险等级,在面对主要的气候变化带来的自然危害时,提出从“人—场所—过程”维度进行具体行动计划,由点及面,调动市民力量,调整城市建筑与基础设施设计,建立多方面协同的治理机制与规划方案。鹿特丹面对气候变化下海水倒灌的威胁,利用城市的空间特性,重点关注基础设施和脆弱地区,并落实在具体的土地利用规划中,如建造保护结构、多功能水广场,种植淡咸水交互植被等实现可持续的适应气候变化方案。

在我国,面对气候变化风险下的城市气候脆弱性问题,在2022 年发布的《中国气候变化蓝皮书(2022)》指出,气候系统的综合观测和多项关键指标显示气候系统将持续变暖,中国处于全球气候变化的敏感区,且2021 年的极端天气事件、海平面总体变化都呈增加上升趋势[67]。我国自“十三五”中期对气候变化组织管理机构进行重大调整后,在如今的“十四五”期间已将应对气候变化的目标任务纳入建设“韧性城市”战略纲要,发布的《国家适应气候变化战略2035》文件中也强调了在城市与人居环境、健康与公共卫生等方面的适应任务,同时需注意多层面构建适应气候变化的区域格局[5]。从这些举措中足以显示出我国政府部门对适应气候变化下的城市规划建设的重视程度。然而,我国在城市气候脆弱性的评估治理体系搭建、相邻城市间合作学习和城市各层面协调解决脆弱性问题等方面还处于探索阶段,需要对该研究领域的国际成功经验进行全面剖析与学习,走出一条适合中国国情和具有地方特色的可持续发展之路。

注:文中图片与表格均由作者绘制。

[1] MURPHY J F,JONES J,CONNER J.The COVID-19 pandemic: is it a “black swan”? some risk management challenges in common with chemical process safety[J].Process safety progress,2020,39(2): e12160.

[2] 高恩新.防御性、脆弱性与韧性:城市安全管理的三重变奏[J].中国行政管理,2016(11): 105-110.

[3] 方创琳,王岩.中国城市脆弱性的综合测度与空间分异特征[J].地理学报,2015,70(2): 234-247.

[4] 国家统计局城市社会经济调查司.中国城市统计年鉴(2014)[M].北京:中国统计出版社,2014.

[5] 毛亚会,余丹林,郑江华,等.城市脆弱性评价研究进展[J].环境科学与技术,2017,40(12): 97-103.

[6] 中华人民共和国生态环境部等.国家适应气候变化战略2035[R/OL].(2022-6-13)[2022-08-31].https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202206/t20220613_985408.shtml.

[7] 陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace 知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(2): 242-253.

[8] CHEN C,HU Z,LIU S,et al.Emerging trends in regenerative medicine: a scientometric analysis in CiteSpace[J].Expert opinion on biological therapy,2012,12(5): 593-608.

[9] FATTI C E,PATEL Z.Perceptions and responses to urban flood risk:implications for climate governance in the South[J].Applied geography,2013,36: 13-22.

[10] SMALL H.Co-citation in the scientific literature: a new measure of the relationship between two documents[J].Journal of the American Society for Information Science,1973,24(4): 265-269.

[11] IPCC.Climate change 2007: the physical science basis[R].Cambridge,UK and New York,USA: Cambridge University Press,2007.

[12] IPCC.Climate change 2014 : impacts,adaptation,and vulnerability[R].Cambridge,UK and New York,USA: Cambridge University Press,2014.

[13] IPCC.Summary for policymakers[R]// Global warming of 1.5℃.Cambridge,UK and New York,USA: Cambridge University Press,2018.

[14] CALDERÓN G,MACÍAS J M,SERRAT C,et al.At risk.natural hazards,people’s vulnerability and disasters[J].Economic geography,1996,72(4): 460-463.

[15] POLSKY C,NEFF R,YARNAL B.Building comparable global change vulnerability assessments: the vulnerability scoping diagram[J].Global environmental change,2007,17: 472-485.

[16] CUTTER S L,BORUFF B J,SHIRLEY W L.Social vulnerability to environmental hazards[J].Social science quarterly,2003,84(2): 242-261.

[17] WOLF T,McGREGOR G.The development of a heat wave vulnerability index for London,United Kingdom[J].Weather and climate extremes,2013(1): 59-68.

[18] HINKEL J.“Indicators of vulnerability and adaptive capacity”: towards a clarification of the science-policy interface[J].Global environmental change:human and policy dimensions,2011(1): 21.

[19] INOSTROZA L,PALME M,DE LA BARRERA F.A heat vulnerability index: spatial patterns of exposure,sensitivity and adaptive capacity for Santiago de Chile[J].Plos one,2016,11(9): e0162464.

[20] NAYAK S G,SHRESTHA S,KINNEY P L,et al.Development of a heat vulnerability index for New York State[J].Public health,2018,161: 127-137.

[21] BIRKMANN J,CARDONA O D,CARREÑO M L,et al.Framing vulnerability,risk and societal responses: the MOVE framework[J].Natural hazards,2013,67(2): 193-211.

[22] 李杰,陈超美.CiteSpace:科技文本挖掘及可视化(第二版)[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2017.

[23] JOHNSON D P,WILSON J S,Luber G C.Socioeconomic indicators of heat-related health risk supplemented with remotely sensed data[J].International journal of health geographics,2009,8(1): 57.

[24] GRINESKI S E,COLLINS T W,FORD P,et al.Climate change and environmental injustice in a bi-national context[J].Applied geography,2011,33: 25-35.

[25] HUNT A,WATKISS P.Climate change impacts and adaptation in cities: a review of the literature[J].Climatic change,2011,104(1): 13-49.

[26] XU L,HE Y,HUANG W,et al.A multi-dimensional integrated approach to assess flood risks on a coastal city,induced by sea-level rise and storm tides[J].Environmental research letters,2016,11(1): 014001.

[27] KUMAR P,GENELETTI D,NAGENDRA H.Spatial assessment of climate change vulnerability at city scale: a study in Bangalore,India[J].Land use policy,2016,58: 514-532.

[28] GHASEMZADEH B,ZARABADI Z S S,MAJEDI H,et al.A framework for urban flood resilience assessment with emphasis on social,economic and institutional dimensions: a qualitative study[J].Sustainability,2021,13(14):7852.

[29] MILAN B,CREUTZIG F.Reducing urban heat wave risk in the 21st century[J].Current opinion in environmental sustainability,2015,14: 221-231.

[30] KARANJA J,KIAGE L M .Scale implications and evolution of a social vulnerability index in Atlanta,Georgia,USA[J].Natural hazard,2022,113(1):789-812.

[31] CHEN T,LIN H,CHIU Y.Heat vulnerability and extreme heat risk at the metropolitan scale: a case study of Taipei metropolitan area,Taiwan[J].Urban climate,2022,41: 101054.

[32] TAUBENBÖCK H,POST J,ROTH A,et al.A conceptual vulnerability and risk framework as outline to identify capabilities of remote sensing[J].Natural hazards and earth system science,2008,8(3): 409-420.

[33] SARAH B.Transforming barriers into enablers of action on climate change:insights from three municipal case studies in British Columbia,Canada[J].Global environmental change,2009,20(2): 287-297.

[34] LEE Y J.Social vulnerability indicators as a sustainable planning tool[J].Environmental impact assessment review,2014,44: 31-42.

[35] ZENG X,YU Y,YANG S,et al.Urban resilience for urban sustainability:concepts,dimensions,and perspectives[J].Sustainability,2022,14(5): 2481.

[36] BRANDOLINI P,CAPPADONIA C,LUBERTI G M,et al.Geomorphology of the anthropocene in Mediterranean urban areas[J].Progress in physical geography: earth and environment,2020,44(4): 461-494.

[37] MARINA C,STOLL J S,LESLIE H M.Comprehensive plans as tools for enhancing coastal community resilience[J].Journal of environmental planning and management,2020,63(11): 2022-2041.

[38] FILHO W L,BALOGUN A L,OLAYIDE O E,et al.Assessing the impacts of climate change in cities and their adaptive capacity: towards transformative approaches to climate change adaptation and poverty reduction in urban areas in a set of developing countries[J].Science of the total environment,2019,692: 1175-1190.

[39] RECKIEN D,CREUTZIG F,FERNANDEZ B,et al.Climate change,equity and the sustainable development goals: an urban perspective[J].Environment & urbanization,2017,29(1): 159-182.

[40] JUSTIN S,BROOKE W.A multidimensional framework for assessing adaptative justice: a case study of a small island community in the Philippines[J].Climatic change,2022,170(1): 1-2.

[41] BELL M L,O’ NEILL M S,RANJIT N,et al.Vulnerability to heat-related mortality in Latin America: a case-crossover study in Sao Paulo,Brazil,Santiago,Chile and Mexico City,Mexico[J].International journal of epidemiology,2008,37(4): 796-804.

[42] KOVATS S,AKHTAR R.Climate,climate change and human health in Asian cities[J].Environment & urbanization,2008,20(1):165-175.

[43] VANECKOVA P,BEGGS P J,DEAR R J D,et al.Effect of temperature on mortality during the six warmer months in Sydney,Australia,between 1993 and 2004[J].Environmental research,2008,108(3): 361-369.

[44] JOHNSON D P,STANFORTH A,LULLA V,et al.Developing an applied extreme heat vulnerability index utilizing socioeconomic and environmental data[J].Applied geography,2012,35(1/2): 23-31.

[45] DONATO D,FRANCESCA K,LEONE M,et al.Changes in the effect of heat on mortality in the last 20 years in nine European Cities.results from the PHASE project[J].IJERPH,2015,12(12): 15567-15583.

[46] PATRICIA R L,HUA Q,MERCY B C.Exploration of health risks related to air pollution and temperature in three Latin American cities.[J].Social science & medicine,2013,83: 110-118.

[47] SANCHEZ-GUEVARA C,MIGUEL N P,TAYLOR J,et al.Assessing population vulnerability towards summer energy poverty: case studies ofMadrid and London[J].Energy & buildings,2019,190: 132-143.

[48] OSSOLA A,JENERETTE G D,McGRATH A,et al.Small vegetated patches greatly reduce urban surface temperature during a summer heatwave in Adelaide,Australia[J].Landscape and urban planning,2021,209(8): 104046.

[49] IPCC.Climate change 2007: impacts,adaptation and vulnerability[R].Cambridge,UK and New York,USA: Cambridge University Press,2007.

[50] CRICHTON D.The risk triangle,natural disaster management[M].London: Tudor Rose,1999.

[51] EAKIN H,LUERS A L.Assessing the vulnerability of social-environmental systems[J].Annual review of environment and resources,2006,31(6): 1-30.

[52] SONG J,HUANG B,KIM J,et al.Fine-scale mapping of an evidence-based heat health risk index for high-density cities: Hong Kong as a case study[J].Science of the total environment,2020,718: 137226.

[53] HEATON M,SAIN S,GREASBY T,et al.Characterizing urban vulnerability to heat stress using a spatially varying coefficient model[J].Spatial and spatiotemporal epidemiology,2014,8: 23-33.

[54] CHEN B,XIE M,FENG Q,et al.Heat risk of residents in different types of communities from urban heat-exposed areas[J].Science of the total environment,2021,768: 145052.

[55] CHENG W,LI D,LIU Z,et al.Approaches for identifying heat-vulnerable populations and locations: a systematic review[J].Science of the total environment,2021,799: 149417.

[56] FOSTER H.Assessing disaster magnitude: a social science approach[J].Professional geographer,1976,28(3): 241-247.

[57] KONT A,JAAGUS J,AUNAP R.Climate change scenarios and the effect of sea-level rise for Estonia[J].Global and planetary change,2003,36(1/2): 1-15.

[58] LIN N,KERRY E,MICHAEL O,et al.Physically based assessment of hurricane surge threat under climate change[J].Nature climate change,2012,2(6): 462-467.

[59] YAN B,LI S,WANG J,et al.Socio-economic vulnerability of the megacity of Shanghai (China) to sea-level rise and associated storm surges[J].Regional environmental change,2016,16(5): 1443-1456.

[60] STRAUSS B,ZIEMLINSKI R,WEISS J,et al.Tidally adjusted estimates of topographic vulnerability to sea level rise and flooding for the contiguous United States[J].Environmental research letters,2011,7(1): 014033.

[61] VITOUSEK S,BARNARD P,LIMBER P,et al.A model integrating longshore and cross-shore processes for predicting long-term shoreline response to climate change: CoSMoS-COAST[J].Journal of geophysical research: earth surface,2017,122(4): 782-806.DOI:10.1002/2016JF004065.

[62] STORCH H,DOWNES N.A scenario-based approach to assess Ho Chi Minh City’s urban development strategies against the impact of climate change[J].Cities,2011,28(6): 517-526.

[63] MUIS S,BURAK G,JONGMAN B,et al.Flood risk and adaptation strategies under climate change and urban expansion: a probabilistic analysis using global data[J].Science of the total environment,2015,538: 445-457.

[64] BAGHERI M,ZAITON IBRAHIM Z,AKHIR M,et al.Developing a climate change vulnerability index for coastal city sustainability,mitigation,and adaptation: a case study of Kuala Terengganu,Malaysia[J].Land,2021,10(11): 1271.

[65] GEORGIOS Z,EFTHIMIOS K,CHRISTOS C.Assessment of the sensitivity of Zakynthos Island (Ionian Sea,Western Greece) to climate change-induced coastal hazards[J].Zeitschrift für Geomorphologie,2022,63(2/3): 183-200.

[66] 邱爱军,白玮,关婧.全球100 韧性城市战略编制方法探索与创新——以四川省德阳市为例[J].城市发展研究,2019,26(2): 38-44,73.

[67] 中国气象局气候变化中心.中国气候变化蓝皮书(2022)[M].北京: 科学出版社,2022.