在20 世纪的西方,技术革命所带来的建筑和规划革新较之中国要早一些,西方的规划师面对交通、生产、信息等各方面技术的变化,曾提出一系列或顺应、或抵抗的应对思路,其中有些得到实践落地,有些则仅仅作为实验稿留在了纸面上,未能得到实现。无论实现与否,这些都是具有历史价值的思想遗产,能够在一定程度上对后世的规划产生影响与启示。

本文结合中国乡村振兴和农业现代化发展的背景,选取了两个虽未实现但影响深远的欧洲乡村规划的经典方案进行再讨论。它们分别是法国建筑师勒·柯布西耶(Le Corbusier)的“光辉农场和合作中心”与意大利规划师阿莫斯·埃达洛(Amos Edallo)的“乡村主义”规划方案,在某种程度上都与中国当前的农业发展存在可比性,可望为我们提供一定的借鉴和启示。

1 农业现代化发展经典理论与两个方案的关联

在分析两个方案之前,需要先对农业现代化发展的相关理论进行研究,以探讨方案对中国当前乡村规划可资借鉴之处。

1.1 农业现代化发展经典理论及中国的本土化融合

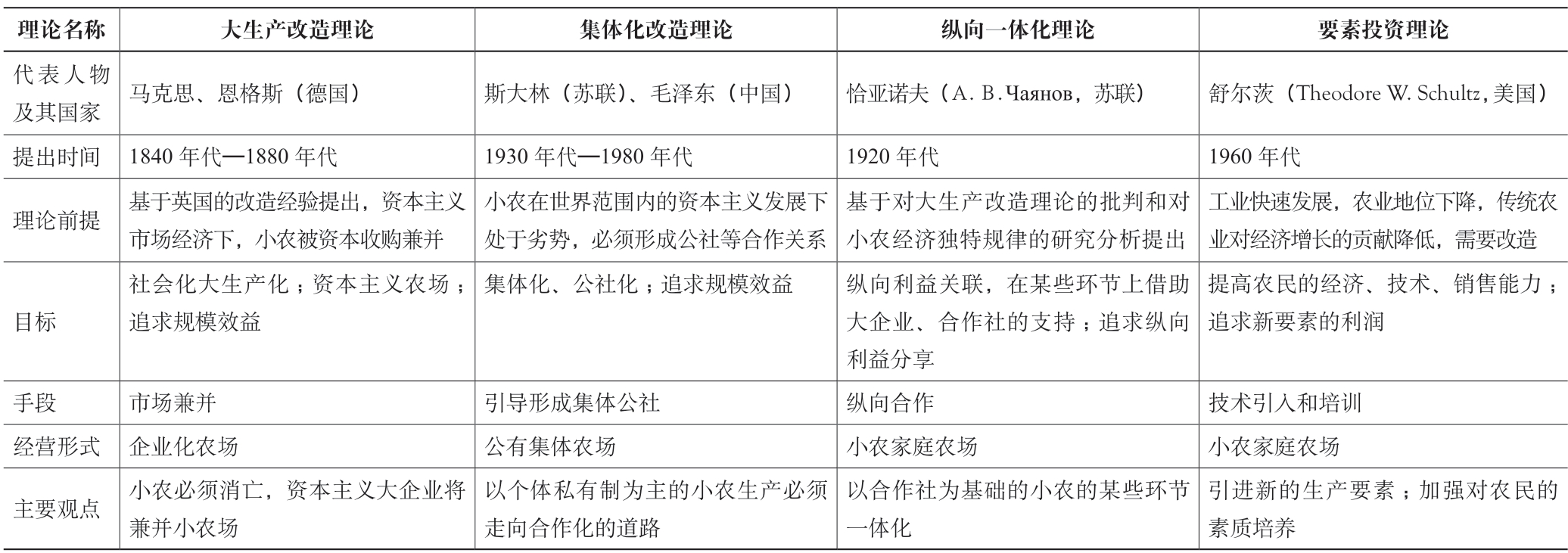

自工业革命以来,随着机械化及各项技术的发展,传统农业如何走向现代化,是人类社会共同关注和探索的重要话题。综合世界范围的农业现代化发展理论,影响深远且具有实践指导意义的经典理论主要包括:大生产改造理论、集体化改造理论、纵向一体化理论和要素投资理论[1](表1)。

表1 农业现代化的经典理论概括

资料来源:作者根据参考文献[1-2,5]等资料绘制

考虑到中国当今农业发展的地域、人口和经济基础等各方面的具体特征和问题,任何既往的理论都不能照搬照抄,而是需要结合实际进行相应的本土化融合,从中汲取适宜的农业现代化发展模式。中国当前农业发展的背景可以概括为以下三方面:一是以小农为主体的生产经营格局,二是人多地少的人地关系,三是新技术新生产要素的快速发展[2]。由于人多地少对单位产量的高要求,大生产改造理论并不适宜中国农业发展的现实;而集体化改造理论,中国过去的农业发展中以此为基础进行过实践探索,即人民公社化运动,当前的家庭承包经营责任制则是对人民公社制度的一种替代[1]。

与上述两种理论相较而言,纵向一体化理论更适应当下中国农业的现实情况,因为它是从内部,亦即依靠农民自身解决农业现代化的问题。纵向一体化中的“纵向”,旨在区别于通过大型农场扩大面积规模的“横向”发展。恰亚诺夫认为,农业现代化的主体仍然是小农家庭农场,但小农在适应和应对各类新变化上的能力十分有限,因此需要外部力量来提升现代化水平,其实现方式就是建立农业合作社,以建构纵向合作的农业发展模式。纵向一体化的理论模式既保留了小农经营的优势,也弥补了小农力量单薄无法完成农产品加工、批量销售等工作的劣势,“农场通过合作组织形式加强自己的经济实力,从而能够抵御大型资本主义的农场,维护住自己的地位”[3]。与中国农业发展背景比较可见,纵向一体化理论在经营主体、人地关系等方面与中国的农业现代化实际问题有着较高的可融合度。此外,舒尔茨的要素投资理论同样是以小农经济为基础的,他认为:“农业中使用的物质要素的改进和农民能力的提高要比土地重要得多”[4]。传统农业面临增长需求时,只能靠生产要素的增量来完成,没有质的变革,形成了一种“内卷化”的困境。这一观点其实与恰亚诺夫分析小农劳动、收入和需求关系时的结论并不矛盾,而是存在某种程度上的互补关系,其“向农民投资”的现代化改造手段在某种程度上也可以被借鉴和吸收。

一些研究中国农业问题的学者认为恰亚诺夫以小农为基础的纵向一体化理论可作为中国农业现代化的合理路径,并对其进行了本土化融合。比较重要的有黄宗智提出的“新型小农经济”理论,认为“新型小农经济”应延续小而精的小规模农业模式,通过合作社等平台来延长产业链,实现纵向的一体化[5]。

综上所述,基于小农农业提出的纵向一体化理论较符合当下中国农业发展实际,而其与空间规划相关的需求可能包括:(1)从传统小农农业到现代化家庭农场的转化;(2)各类合作社的建设;(3)新型生产要素投入下的空间功能与交通组织。需要说明的是,由于中国疆域广大,地域差异较大,小农纵向一体化理论仅仅是在理论基础上较为符合中国农业的实际情况,并不一定适合所有地区,须在具体的地域环境下进行更具体的讨论。

1.2 契合于纵向一体化理论的乡村规划方案

应对农业发展,在城乡规划、建筑设计等领域都曾出现过在理论层面与纵向一体化具有一致性的尝试,这些规划方案更具体地呈现了纵向一体化理论与乡村空间规划相契合的思路。本文所研究的两个方案便是基于这一原则选择的,其规划思路与纵向一体化理论有诸多相通之处。

两个方案提出的时间大致都在20世纪三四十年代,而其思想的形成始于20 世纪初期。追溯当时的时代背景,主要可概括为三点:其一,第二次工业革命带来的技术革新引发了农业生产的变革,作为生产载体的乡村空间,大多只能被动地在技术冲击下变得破败和混乱,需要专业的规划指导和控制;其二,两次世界大战之间,社会主义在苏联的成功引起了思想界的极大关注,引发了一系列关于小农和农业现代化问题的讨论;其三,在二战爆发之后,欧洲许多地方的乡村在战争中遭到破坏而面临重建的需要。在上述背景之下,两位规划师的方案都展现了对其各自所处地域中“三农”问题的关注,以及以空间规划和建筑设计为手段去解决乡村问题所作的空间性思考。

柯布西耶的“光辉农场和合作中心”方案包含在其著作《光辉城市》与《人类三大聚居地》中,前后跨度10 年,后者是前者的延续,更加详细地阐释了柯布西耶的规划理念①两部著作的法文版分别出版于1935 年和1945 年。。2009年,在柯布西耶做规划的乡村地区,举办了“光辉农场和合作中心”展览②参见展览官方网站:https://piaceleradieux.com。,2015 年还出版了同名小册子。柯布西耶方案的特点在于其出发点是小农的现代化和规模化,同时合作中心对小农农场提供服务,这与纵向一体化理论在出发点和手段等多个层面是相互契合的。另一方案是阿莫斯·埃达洛在意大利米兰市政府城市规划相关部门工作期间的成果,主要收录于1946 年出版的《乡村主义》(Ruralitica)一书中。埃达洛方案的特点在于关注乡村建设与农业发展之间的关系,立足米兰所处的伦巴第大区,试图探索一种基于农业生产的现代乡村空间结构体系。

虽然两套方案在时间和空间上距当今的中国都较为遥远,但是在小农基础、农场建设、合作社服务等理论观点上,却与中国当今的农业发展存在诸多契合之处,因此其在空间规划层面的思考对中国的乡村规划具有一定的研究和参考价值。

2 柯布西耶的“光辉农场和合作中心”方案:重造乡村

在“光辉农场”的论述中,柯布西耶首先附上了一位名叫诺伯特·波扎德的农民的书信请求,信中波扎德向柯布西耶反映了法国萨尔特(Sarthe)地区农村糟糕的生产和生活环境,并请他为农民设计一座类似于光辉城市的“光辉农场”(La Ferme Radieuse)[6]。为此,柯布西耶做了6 个月的田野调查,对当地农村的问题进行了一番梳理,认为当时的乡村物质空间已经匹配不了现代农业的发展,土地由于机械的使用被切割得愈发破碎,农房和村庄还维持在两个世纪前的状态,早已不能满足农民对生活质量的追求。他由此提出了“重造乡村”的呼吁,相应的空间手段就是“光辉农场和光辉村庄(即合作中心③“光辉村庄”的说法在后来的著作中改为“合作中心”,笔者认为后者更为合理,故本文皆采用“合作中心”一词进行阐述。)”。

2.1 由三大聚居地构成的城乡空间结构

在柯布西耶1945 年的论述中,他将农场和村庄放在城乡的系统化结构中进行阐述,将农业开发单元与线性工业城市、单中心交换型城市并称为“人类三大聚居地”,三者相辅相成,组合成理想的城乡空间结构:农业开发单元负责农业生产(粮食、蔬菜、禽畜等);线性工业城市作为工业生产空间,沿着公路呈线形布局,便于运输;单中心交换型城市作为商业中心、思想中心和行政中心所在地,位于主要道路的交叉口(图1)[7]。

图1 人类三大聚居地模式图

资料来源:作者根据参考文献[7]绘制

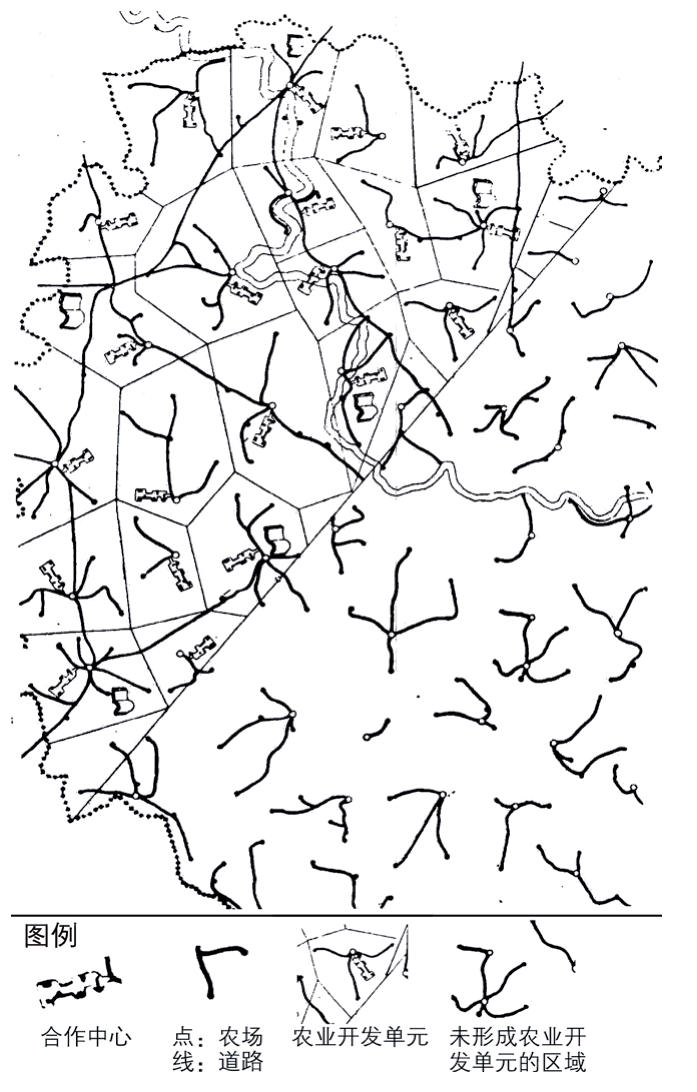

人类三大聚居地在空间上呈三角形布局,其中单中心交换型城市作为三角形的三个顶点,线性工业城市作为三条边。农业开发单元在三角形内部,呈现细胞状的空间排布,每个细胞可看作一个承载生产和生活需求的社区单元,其构成要素是光辉农场和合作中心,合作中心服务一定地域范围内的农场。在理想状态下,各合作中心的服务半径是相等的,因此可形成均质的网格体系(图2)。

图2 农业开发单元构成的网格结构

资料来源:参考文献[7]69

联系人文地理学的相关研究可以发现,柯布西耶的规划理念与德国人文地理学家沃尔特·克里斯塔勒(Walter Christaller)于1930 年代提出的中心地理论有着许多相通之处。克里斯塔勒认为:一定地域范围内,理论上存在着一个自发形成的中心地,向周边居民提供一定的生活服务;在理想状态下,同等级别的中心地(如农村合作中心)所服务的空间半径是相同的,因此会呈现均质的网格形态(图3a);更高层级的中心会有更大尺度的服务范围,因此在地域中就形成了多层的网格体系[8]。

图3 城乡连续体相关的各类研究

资料来源:由左至右依次来自参考文献[8]、[9]43、[10]438

在中国的城乡格局中也能找到符合中心地理论的诸多实际案例。美国人类学家施坚雅(Skinner)曾调研过山东和浙江等地的乡村,分析了以乡村市场作为地理中心的空间网格结构(图3b)[9]。基于施坚雅的研究,意大利建筑学者毛里齐奥·麦里吉(Maurizio Meriggi)对广东惠州地区的自组织性城乡连续体结构进行分析,其结果也呈现出以各层级市场为中心的均质网格状结构(图3c)[10],这一本质性认识与柯布西耶的规划也有着结构上的一致性。

由此可见,柯布西耶的规划方案包含着对传统城乡结构的理解,并与新的空间功能体系相融合,其提出的以农业开发单元为单元构成的网络结构符合地理学上的城乡格局自发性规律,与中国传统的自发性城乡空间结构也相似相通。

2.2 农业开发单元的结构和功能

农业开发单元由光辉农场和合作中心共同构成,二者功能互补、共同协作,以满足乡村生产和生活各个环节的需求。

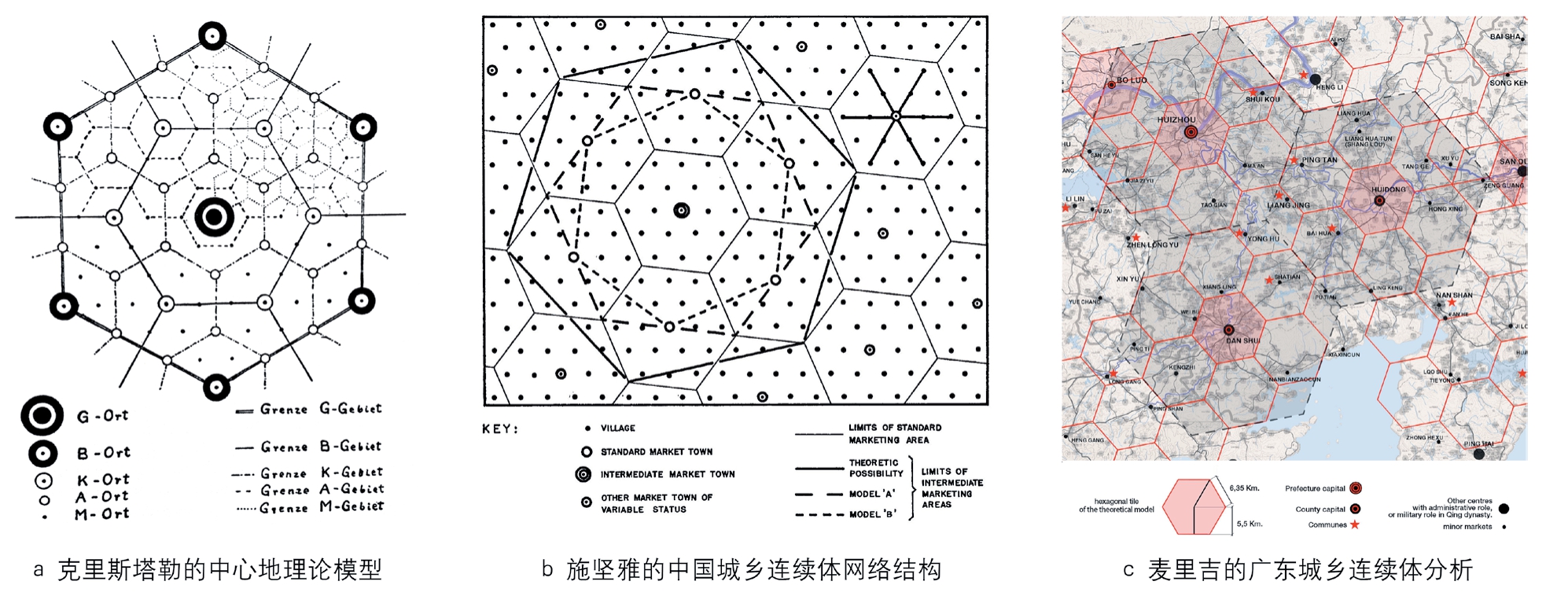

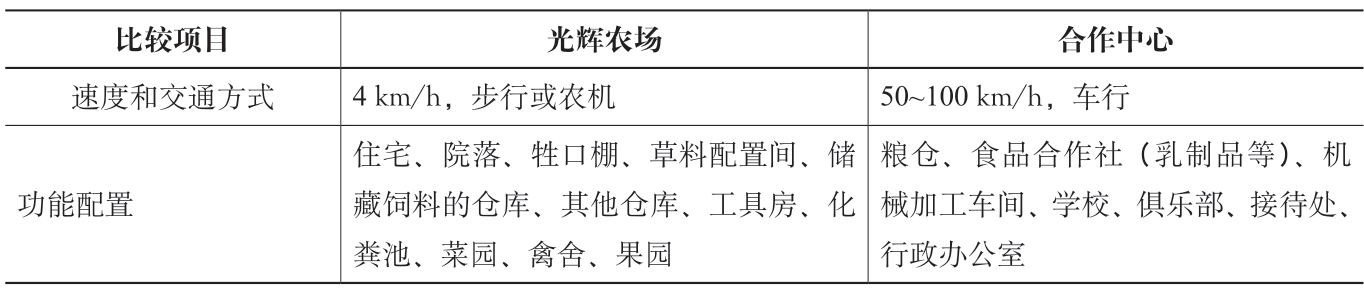

农场是主要的生产和家庭生活空间,承担农业生产过程中在家庭层面能够完成的环节,如种植、管理、收获、饲养等,也包括独立的农居。而合作中心是服务设施集群空间,包含各种生活服务的基本设施,农产品加工车间等,也提供农业机械共享。在柯布西耶绘制的功能结构草图中,具有类似通勤特征的功能集聚在一起:较规律的农业生产相关活动步行便能到达,它们聚集为农业生产和日常生活空间;一些间歇性或集体性的服务(如俱乐部、医院、行政管理等)则需通过车行到达,它们聚集起来成为合作中心(图4)。

图4 农业开发单元的功能结构——按通勤特征划分功能集合

资料来源:作者根据参考文献[7]69 绘制

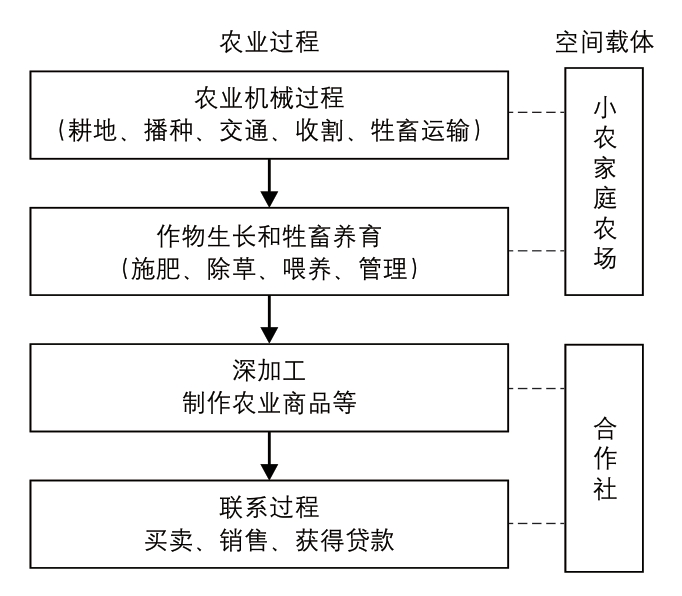

联系前文分析可见,这一分工方式与恰亚诺夫的农业“纵向一体化”理论一致。恰亚诺夫认为:“实现小农户集中化的最重要的方式就是纵向集中,它必须采取合作社的形式,因为只有以合作社的形式才能与农业生产有机衔接。……通过合作社集体化的方式,逐步地、渐进地将产业化生产的特定环节从单个农户中剥离出来,并将其组成合作社”[3]91。基于这一理念,恰亚诺夫将农业经济分为四个环节,从技术角度来看,有些活动更适合大规模组织(如原材料深加工的机械过程),有些更适合小规模农场(如种植、养殖过程)[3]46,所以农场与合作社各司其职完成全过程,能使生产的各个环节最优,形成一个更合理的现代农业系统(图5)。与之类似,柯布西耶的合作中心也是以完成这种“剥离”和“纵向集中”为目的,虽然其并未明确表述,但其规划思想在本质上与纵向一体化理论是相互契合的。这一基于自发性城乡空间结构提出的规划理念,也可以看作一种与纵向一体化理论不谋而合的空间规划探索。

图5 农业经济的过程与分工

资料来源:作者基于恰亚诺夫理论绘制

2.3 两种空间要素的具体设计

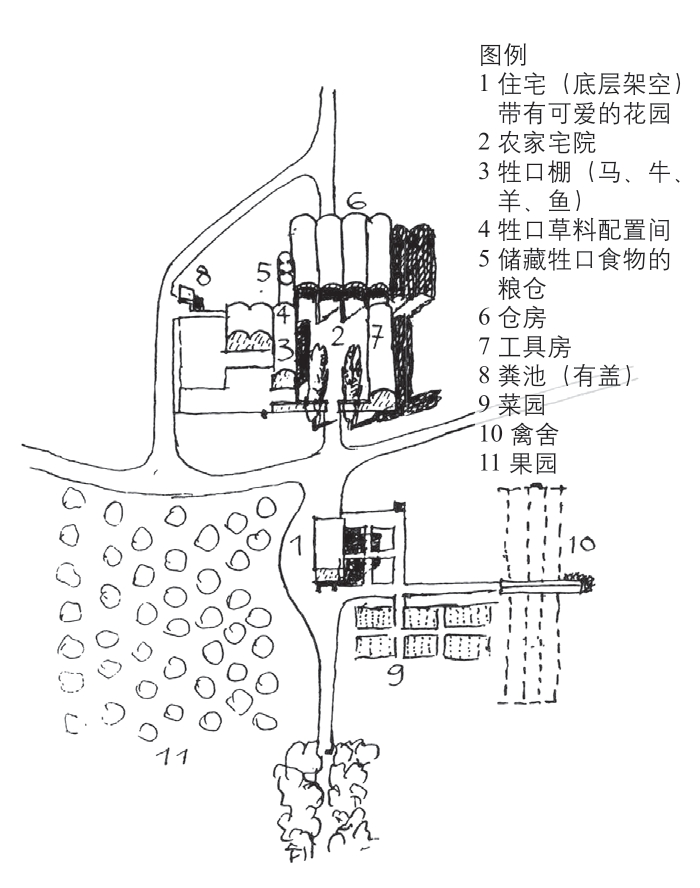

(1)光辉农场的设计

农场皆沿公路布置,由公路可以便捷地通往合作中心。农场的空间序列沿垂直于公路的方向展开。光辉农场是一种机械化、多功能的农业经营主体,包含蔬果种植、禽畜养殖、物料储藏等多种功能。住宅位于农场中心,作为整个空间序列的核心枢纽,能够随时观望到农场中各类空间的景象(图6)。柯布西耶通过诗意的语言畅想了光辉农场中农民快乐幸福的生活,既包括饮食起居这些具体的日常生活事务,也阐述了农业生产上如何通过合作中心的帮助,全方位提升生产、加工、销售等的现代化水平[6]321。

图6 光辉农场平面图

资料来源:参考文献[7]75

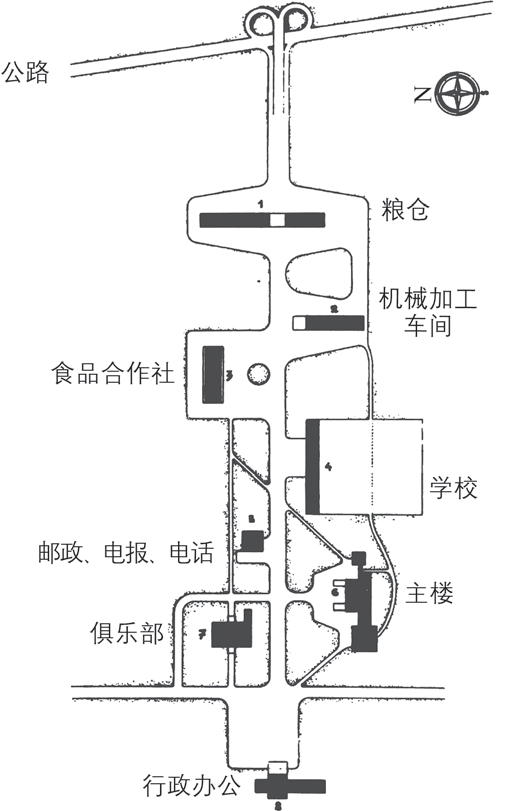

(2)合作中心的设计

合作中心的主要功能类似于乡村社区服务中心与农业合作社的综合体,其功能构成在图4 中已有所反映,柯布西耶在《人类三大聚居地规划》的后文中又对其规划设计作了进一步的阐述和图绘,最终方案包含粮仓、合作社、加工车间、学校、俱乐部、接待处、行政办事处等多种功能。在空间上,合作中心皆沿公路布置,沿垂直于公路的方向展开(图7)。在《光辉城市》的图示中,合作中心还包含公寓楼,为单元中的某些农民,尤其是需要帮助的老人等,提供更加便捷的居住选择。同时,考虑到各种专业化的农业机械对于普通家庭造成的经济成本压力,合作中心也提供一些农用机械的共享性租赁服务[6]326。

图7 合作中心平面图

资料来源:作者根据参考文献[7]72 绘制

在最终方案中,光辉农场和合作中心的功能配置整理如表2。

表2 光辉农场和合作中心的功能配置

资料来源:作者根据参考文献[6-7]绘制

2.4 特点总结:借鉴与反思

虽然柯布西耶的规划方案既融合了自发性的城乡空间结构规律,也与农业现代化发展理论具有相通性,但是上述所有的规划和设计方案都停留在了纸面上。柯布西耶曾带着这套方案造访了许多地方政府机关,可惜无人问津[11]。与柯布西耶的整个光辉城市理论体系一样,基于农业考量的乡村规划方案凝结了他的热情、思考和设计才华,以空间规划为手段,试图解决现代化发展中的现实问题。究其未能付诸实践的原因,可能首先在于这一方案是对既有现实的全盘颠覆。他的方案都是基于理想的空白基地,所以其实施必然需要大动干戈。柯布西耶一直都是一个革命者,其规划设计思想往往充满先锋性、实验性,但他忽视了乡村规划并非完全从无到有的创造,而应该注重文脉的传承。

尽管柯布西耶的方案确有一定弊端,但仍是难得的与纵向一体化相契合的空间性思考成果,其提出的农业开发单元的服务与被服务模式,以合作中心为核心的网格结构,对新的农业生产和交通方式的引入,农业的多功能化发展等,均对当今农业空间规划有参考意义,此外,其方案中体现出的对社会学、经济学的思考也是当今规划师和建筑师应当学习借鉴的。

3 埃达洛的乡村主义方案:以类型和结构融合现代

与柯布西耶义无反顾地全盘重造、走向现代的态度有所不同,阿莫斯·埃达洛的乡村主义方案是在地域性基础之上与现代化相融合的思路。

《乡村主义》一书的出版时间为1946 年,与柯布西耶《人类三大聚居地规划》相近。当时的意大利一方面进行现代化的农业发展,另一方面开始组织战后重建,这两大原因促使城市和乡村都发生剧烈变革。建筑学方面,自1936年朱塞佩·帕加诺(Giuseppe Pagano)出版《意大利乡村建筑》并举办展览以后[12],意大利建筑师对乡村建筑的关注一直没有停止,整个20 世纪的意大利现代建筑与城乡规划发展始终包含着对乡土的反思和对传统的继承[13]92-128。埃达洛的研究也体现出这一特征,他一方面希望以新的生产技术和新的规划重塑意大利乡村空间,另一方面也站在同质现代化的对立面,希望将地域传统、既有空间遗产与现代化相融合。

埃达洛的乡村主义方案可以分为认识论和方法论两部分:认识论包括对农业社会体制、经济发展、生产工具等变化的理解和分析,作为规划革新的前提和动力,提出以从传统、现状出发,与现代化相融合的“乡村主义”理念来抵抗同质的现代化;具体的规划方法则从村庄规划、农场规划、民居设计等不同尺度提出了相应的规划策略[14],形成了完整的规划体系。其中,较为值得借鉴之处在于其基于类型和结构的地域认知方法以及面向农业现代化的空间结构改造规划。

3.1 基于类型和结构的认知方法体系

埃达洛的研究方法带有明显的类型学倾向,这是意大利现代及后现代城市与建筑学研究的特色,他们认为建筑和城乡空间如同社会一样,有着不受时间改变的本质结构,变化的只有外化的形式[15]40。因此,许多意大利规划师和建筑师认为现代建筑革新也要从传统的类型中学习本质结构,进而在其基础上进行创新。埃达洛的研究和方案同样体现出这一倾向,这是其与柯布西耶方案最大的不同。

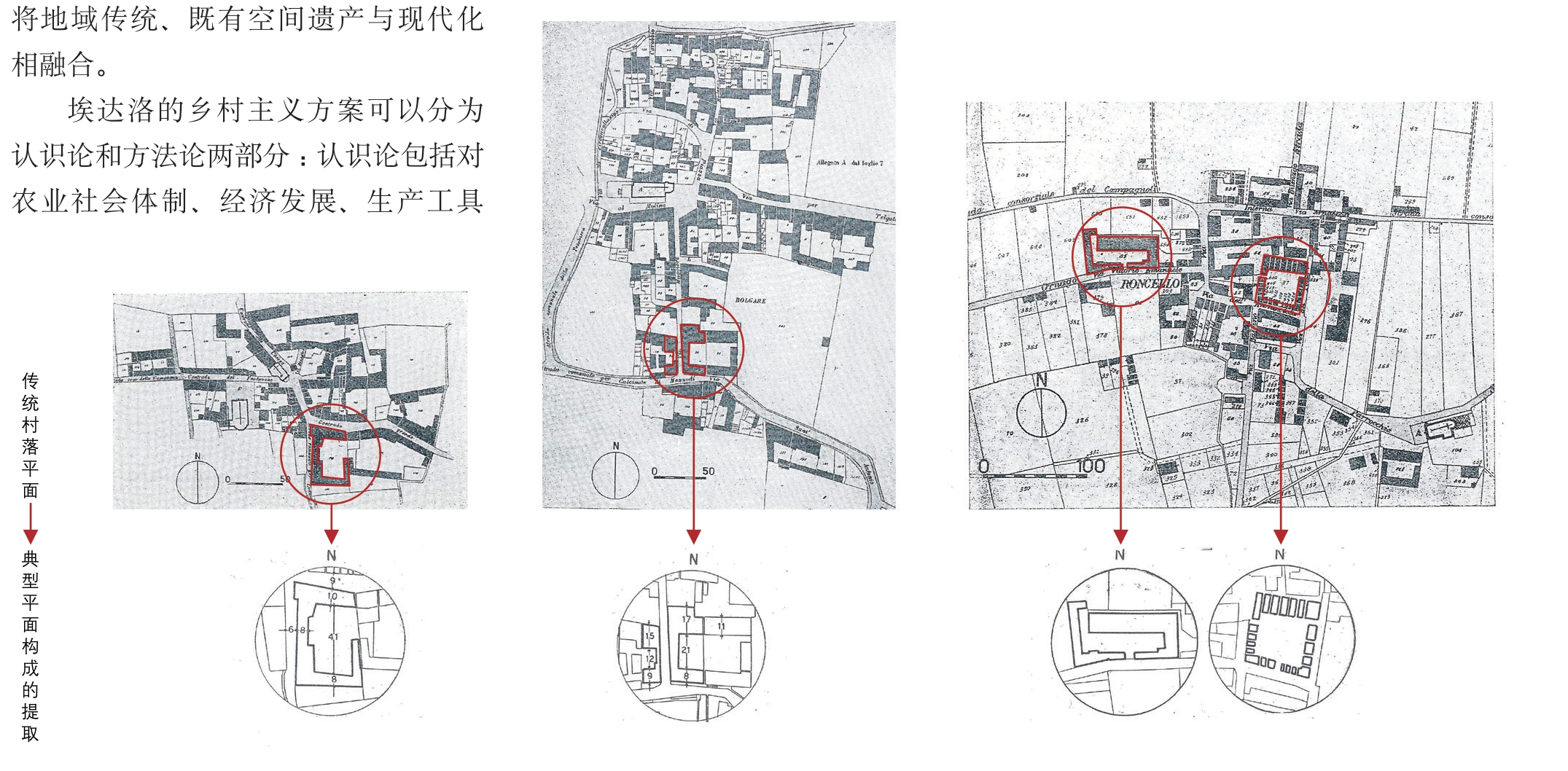

在空间形态层面上,通过类型学研究方法,埃达洛从意大利传统村落平面中提取了一些具有识别性的空间片段,并从中归纳、提炼具有典型性意义的平面构成(图8),作为现代化规划的参照。

图8 埃达洛对意大利传统村落典型平面构成的研究

资料来源:参考文献[14]114-127

在农业发展模式层面上,基于不同村庄在农业现代化路径上的差异,埃达洛将当时的意大利村庄归纳为4 种类型:(1)具有工业特征的村庄,其主要功能从农业转为加工业和制造业,村庄中出现了一些厂房和员工宿舍;(2)农场和农业企业为主的村庄,种植业与农产品加工业同时存在,部分农户发展为具有完整产业链的企业;(3)小型农舍聚集而成的小村庄,相对传统,但农舍逐渐向农场发展;(4)由零散分布的大型农舍(农场)构成的村庄,与第3 种相似,但现代化程度更高[16]。针对上述4 种村庄中的空间需求,埃达洛提出了3 种空间规划设计方案:工业化村庄、农业企业、家庭农场(包含农舍)。

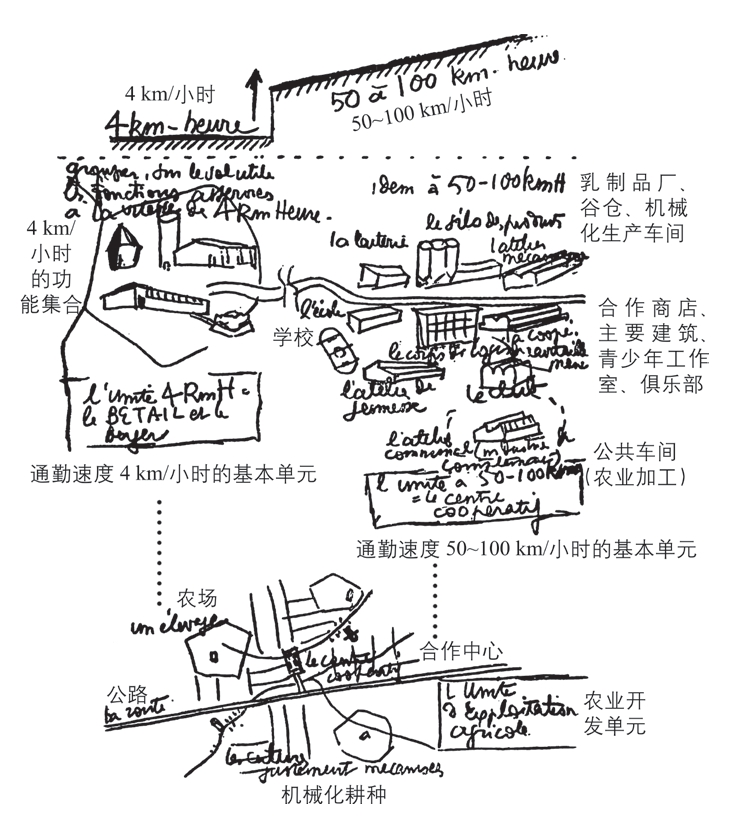

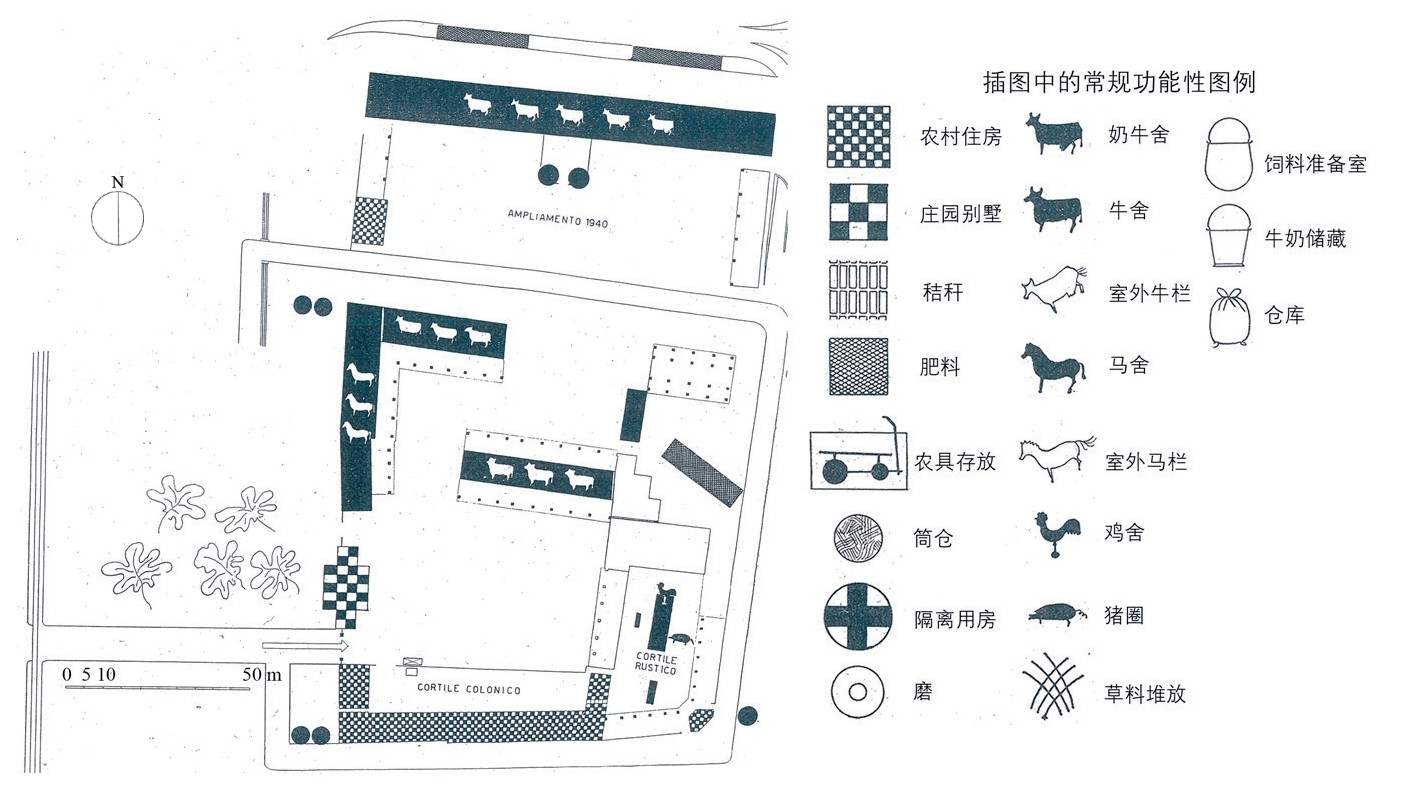

在空间规划成果方面,埃达洛的“乡村主义”虽然以伦巴第大区为例,但是其旨在提出一种不受地域特性影响的一般普适性结构原型,能够将现代化的功能融入既有的空间基底之中,从而为面临现代化变革的所有乡村提供结构层面的规划指引[16]。因此,埃达洛将既有的地域性空间视作可以适应现代化结构的容器,规划图中以功能性的图例来表达各类空间,以突出结构性要素及其相互关系(图9)。

图9 埃达洛的乡村主义规划图(左)及功能性图例(右)示例

资料来源:作者根据参考文献[14]224,XIII 绘制

综上,埃达洛的规划思路可简要概括为:以传统的地域空间类型作为规划的基底,以结构作为联系地域与现代的媒介,即将新的要素和关系组织融入原有的空间结构系统中,并以此作为空间更新的主要驱动力。这一方法体系在某种程度上可以弥补柯布西耶方案与地域传统脱节的缺憾。

3.2 面向农业现代化的乡村空间结构改造规划

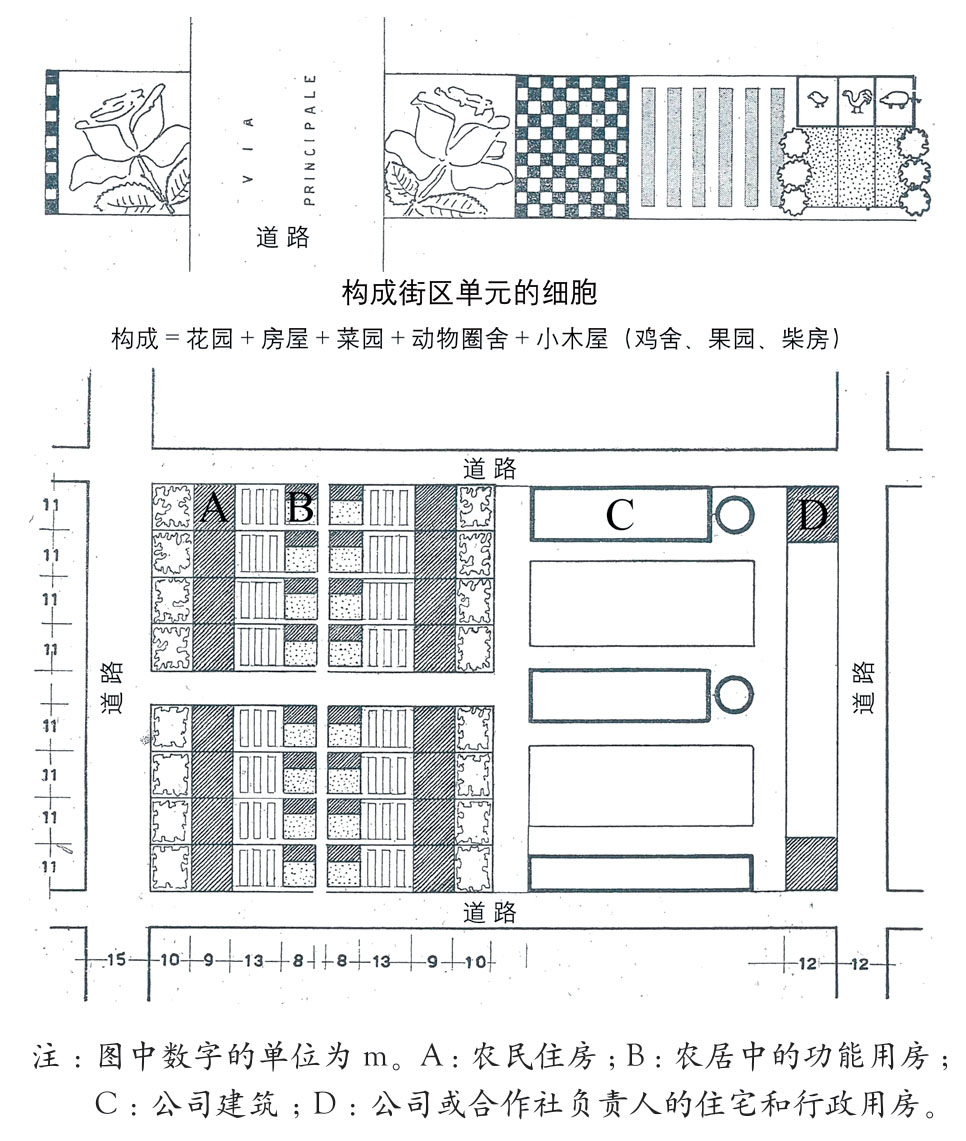

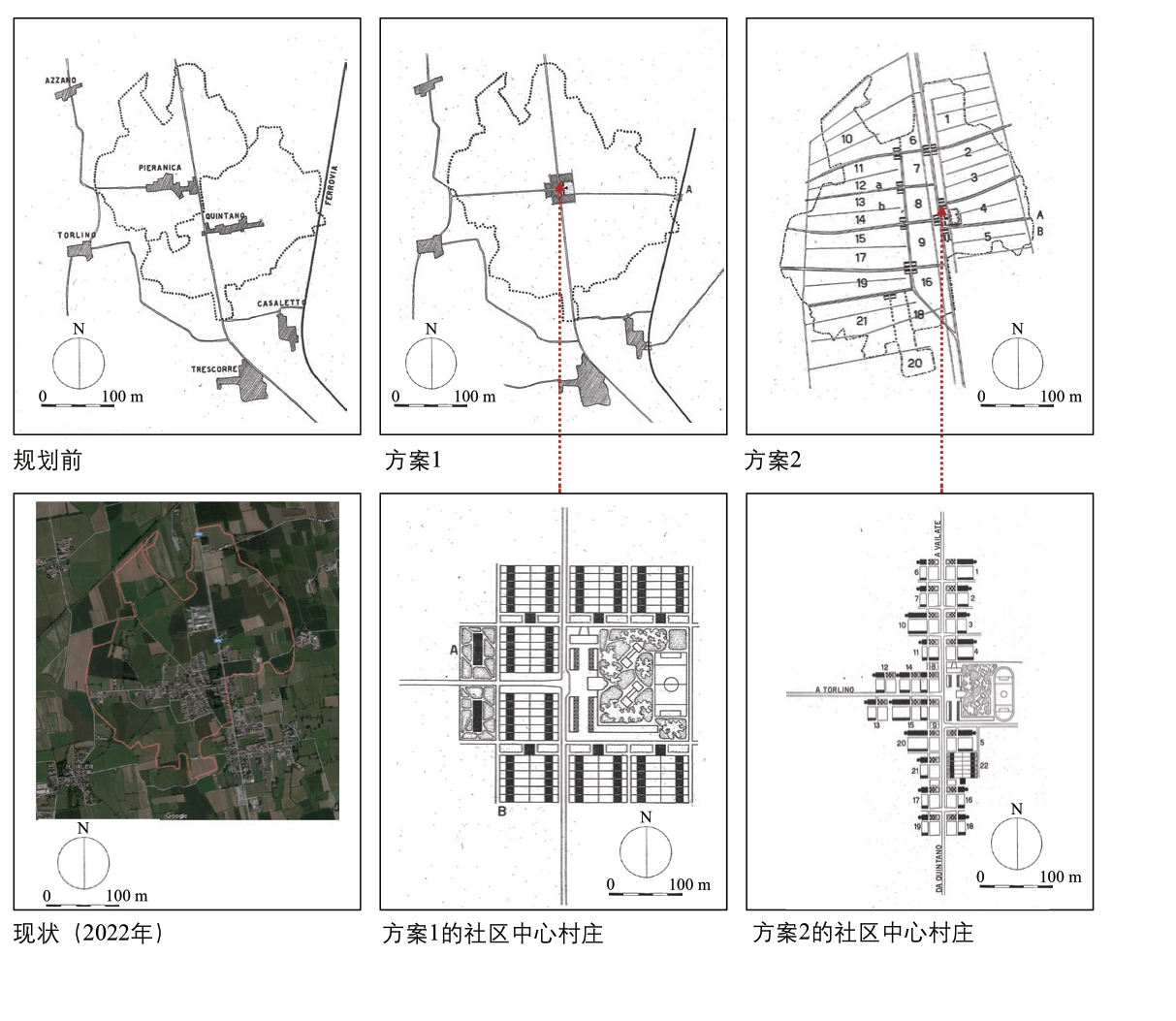

3.2.1 工业化村庄规划

针对工业化的村庄,埃达洛设计了沿街布置的农舍,由路边向内依次为花园、住房、菜园和饲养空间。这些农舍单元与公共空间和企业空间共同组合成一个乡村街区(图10)。以克雷莫纳省皮耶拉尼卡市(Pieranica)的乡村为例,其街区设计提出了两种不同的思路,一种是将一定范围内的村落集聚成单中心的模式,另一种是以道路串连的“单中心+散布农居组团”模式(图11)。两种模式的中心地块的规划与柯布西耶的“合作中心”相似,均包含花园、运动场地和一系列社区服务设施,由社区为居民提供服务,提升农民的生活品质,同时也提供新的产业组织方式,提升乡村的生产水平。

图10 工业化村庄的街区单元

资料来源:作者根据参考文献[14]185 绘制

图11 对皮耶拉尼卡乡村地区的改造方案

资料来源:“现状(2022 年)”来自谷歌地图;其余来自参考文献[14]195-201

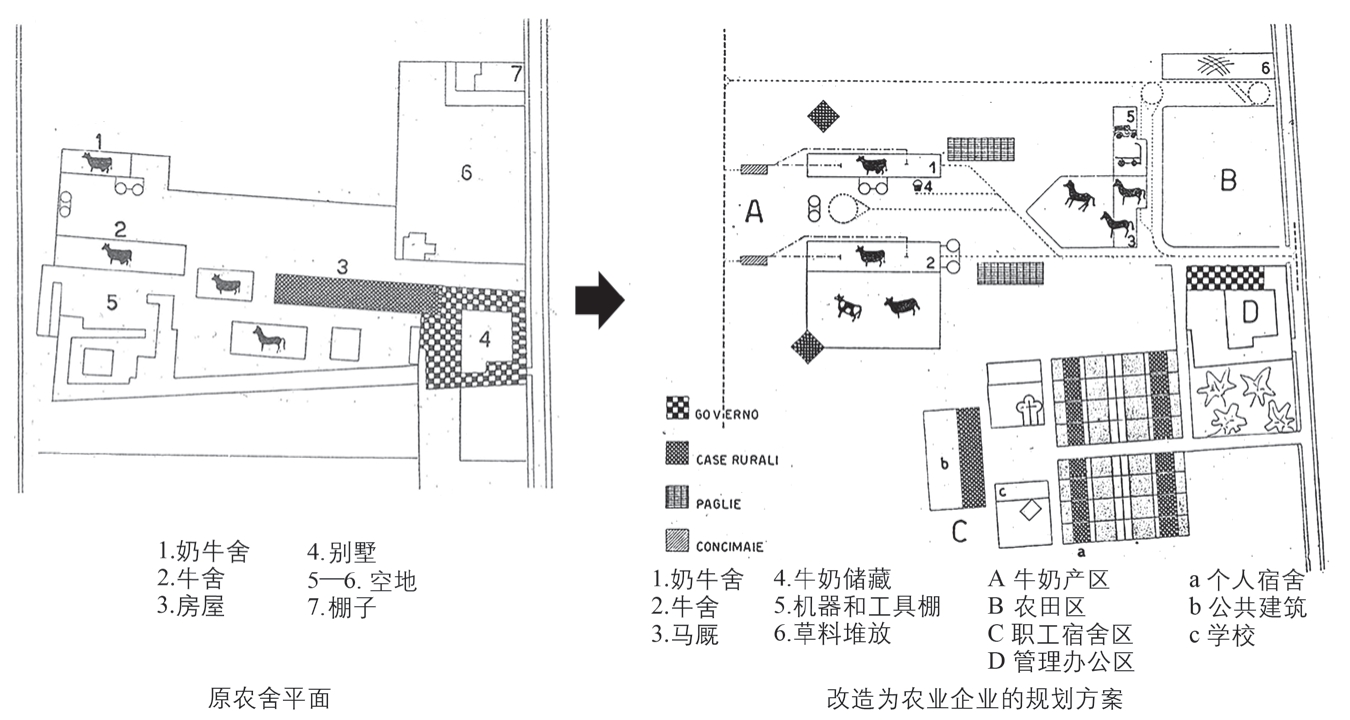

3.2.2 农业企业空间改造规划

关于农业企业的空间改造,埃达洛主要针对伦巴第大区特色的奶牛等牲畜的饲养以及牛奶产业,深入地研究了各类牲畜体型数据以及新型饲养车间的配置和尺度模数,对某乡村的空间片段作了相应改造。规划方案在奶牛和普通牛饲养空间位置大致不变的情况下,按照现代化饲养的设备要求和生产流程重新组织了牛奶产区的空间结构;将利用率不高的空地转为农田;保留原有的乡村别墅,转换为企业管理和办公用房;将原民居组团转移至沿新修支路分布的职工宿舍区,并在其中配置学校、教堂、花园等公共设施。

总体而言,此规划方案部分保留并延续了原有空间框架,并在此基础上作了一系列适应现代化生产和管理需求的调整和梳理,并新加了满足企业发展需求的空间单元,体现出在传统结构下融合现代需求的规划思路(图12)。

图12 某农业企业改造方案

资料来源:作者根据参考文献[14]273-275 绘制

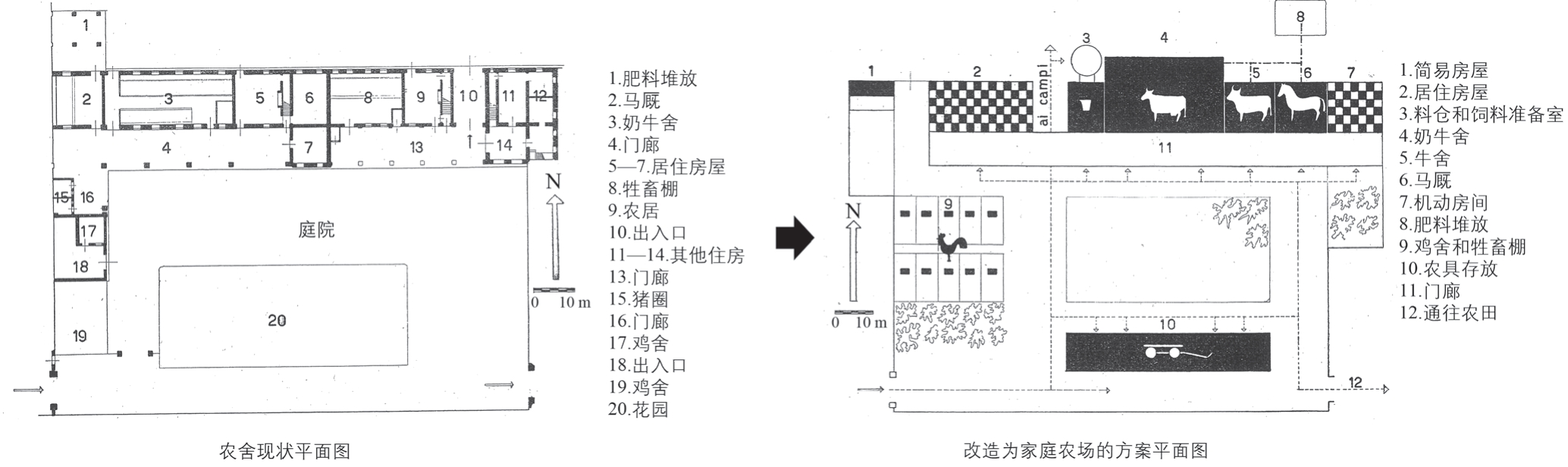

3.2.3 家庭农场与农舍改造设计的改造设计

在有关农舍改造的设计论述中,埃达洛将其作为家庭农场的构成要素之一,也就是说,埃达洛对农业现代化的观念与恰亚诺夫有所类似,认为小农应当通过发展成为家庭农场来实现现代化,因而原有的小型农舍,也都应改造为家庭农场的一部分。此类方案结合现代化农业生产和生活的需要,梳理了原有的农舍房屋和庭院,明确新的功能布局,规划生产和生活流线,并引进新的设施,赋予其机械化、多功能性、空间协调性等,使其转化为现代化的家庭农场。但埃达洛的农舍改造方案并不破坏原有的空间框架,只是在此基础上进行小修小补,这与柯布西耶从无到有的光辉农场规划存在着显著不同(图13)。

图13 某家庭农场改造方案

资料来源:作者根据参考文献[14]349-353 翻译绘制

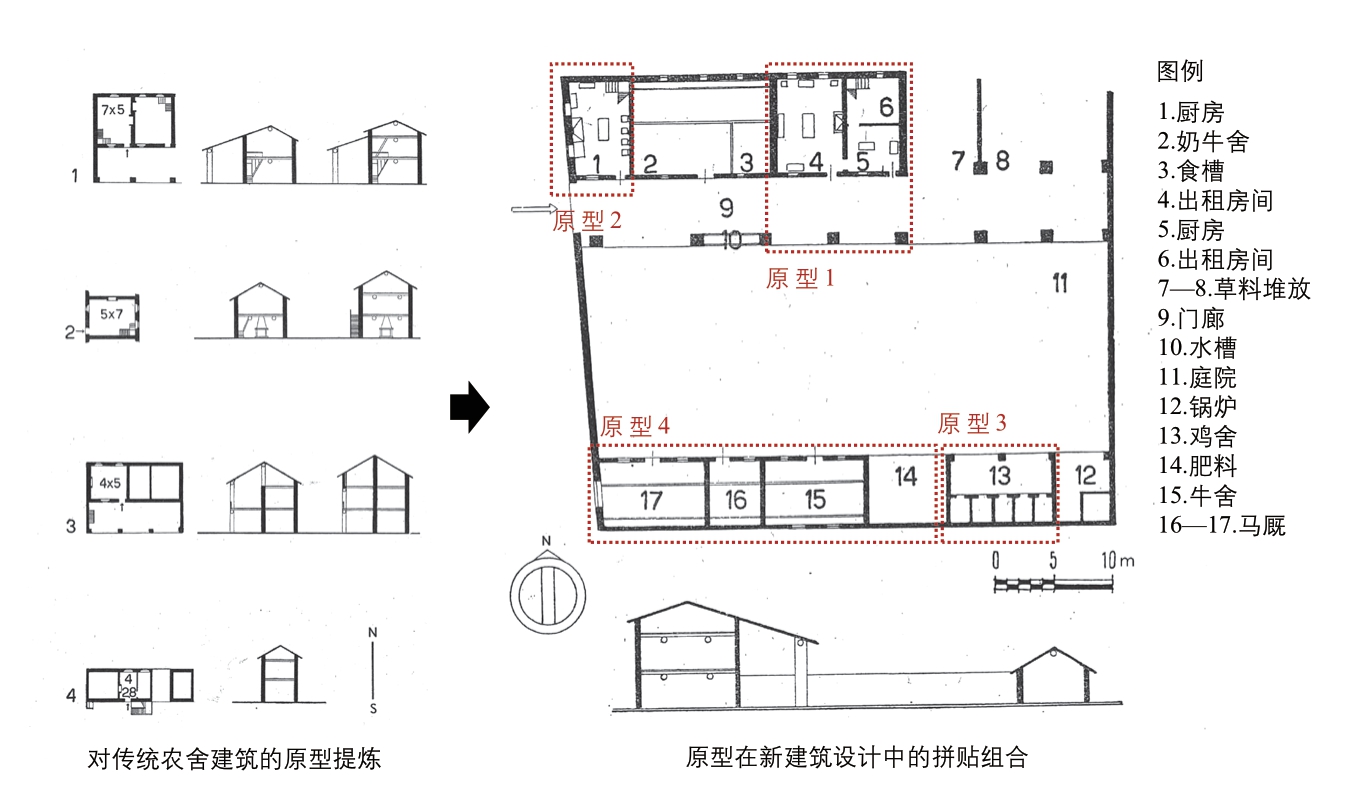

在乡村别墅与农舍的设计方面,埃达洛也延续了其类型学倾向,通过分析乡村中留存的传统建筑,以拼贴组合的方式将各个时代的优点融入新建筑的设计(图14)。这一方法是意大利建筑师在乡村建筑设计中普遍采用的,也是至今意大利乡村整体风貌协调而稳定的重要原因。

图14 传统乡村农舍的原型提炼(左)和通过拼贴组合完成的某乡村别墅设计方案(右)

资料来源:作者根据参考文献[14]301 绘制

3.3 特点总结:借鉴与反思

由于埃达洛方案中融合的较为前沿的养殖新技术和新设备在二战后的意大利难以实现,因此乡村主义方案与柯布西耶方案一样没能得到实施,但其对意大利的乡村规划理念产生了深远影响。意大利规划师乔治·弗拉西内(Giorgio Frassine)评价道:“该著作提出了原创性的理论见解,并预示了意大利地域性建筑和城市规划的后续发展”[17]。

较之柯布西耶的方案,埃达洛的方案有着相似的出发点和最终目的,二者都是立足小农农业的基础,为农业现代化的发展提供空间上的对策。有所不同的是,埃达洛方案几乎都建立在乡土建筑类型学研究的基础之上,改造案例也是基于既有空间中的具体片段提出的,相对而言更具地域性倾向。

然而,埃达洛方案的合理性之中带着一些机械化、刻版化的意味,兵营式的农居也很难满足人们的实际生活需求。在农业和农村快速发展的背景下,新的技术手段层出不穷,埃达洛方案中过于明确的空间功能安排显得与自组织且灵活多变的乡村空间格格不入。此外,还有一些评论认为埃达洛的空间过于功能化,没有考虑到景观效果[17]。

4 讨论:两个方案对当今中国乡村规划的启示

如前文所述,小农家庭农场是中国农业现代化转型的主力,延续小而精的小规模农业,通过合作社和其他新型经营主体来延长产业链,实现纵向一体化,这一发展模式符合当前中国农业发展的现状,也是当前中国政府正大力倡导和推动的现代化发展路径。中国政府鼓励发展包含家庭农场在内的“多种形式、适度规模经营下的多元经营主体”,强调了对家庭农场、合作社等新型经营主体的支持。自2013 年以来,全国家庭农场的注册数量稳步上升,截至2021 年9 月底,全国家庭农场超过380 万个,合作社232 万家[18]。

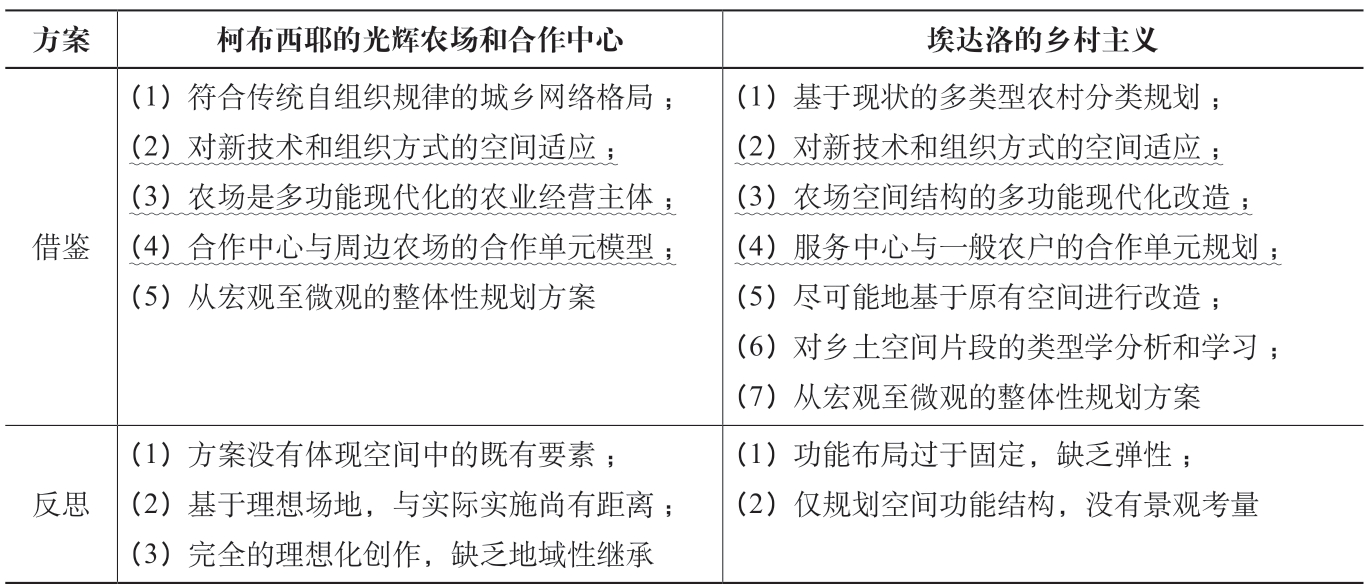

本文研究的两个方案均以小农作为农业生产的经营主体,这在西方普遍以大型农场作为主体的农业风潮之下并不多见,而与中国当前的农业发展背景和实际路径有相通之处。两个方案各有得失,某些方面具有相通性,也存在互补关系。立足当下,我们应当以比较的眼光来辩证地对其进行借鉴和反思(表3)。

表3 两个方案的借鉴与教训总结

注:波浪线表示两个方案的共性特征。

立足于中国农业的纵向一体化发展路径,可以从两个方案中得到如下启示。

(1)从小农农户向现代化家庭农场转化。传统意义上的小农农户主要依赖人力、畜力进行劳作,且耕作的土地往往比较分散,生产品类也相对单一。在农业现代化的发展中,应通过土地流转的方式适当扩大家庭经营规模,形成规模化和多功能的农业生产景观单元(图15a)。

图15 两个方案的乡村规划启示的图解示例

(2)建设各类合作社,为家庭农场提供服务。传统乡村是由一个个社区细胞构成的自组织结构,在原有的社区中心中可进一步建设各种合作社,为家庭农场提供各类服务。空间上仍延续既有的自组织结构,在功能和内涵层面有所更新叠加(图15b)。

(3)新型设备、管理、培训、销售等要素与既有空间结构相融合。当前一些新的要素需要与农业更紧密地结合,如新型设备的投入、储存与共享,新技术培训,多种方式的农产品销售平台等,可以利用既有的建筑、场地、农田,通过对局部空间的重新排列组合,在尽量不改变村庄原有形态、肌理的情况下,将新要素嵌入既有的空间结构系统之中(图15c)。

(4)学习与转译地域性空间类型,更好地传承地域文化。对规划基地所处地域的传统空间结构类型进行分析与学习,将现代化的要素融入既有空间,既减少改造的工程难度,也符合传统继承和地域文化保护的需要。

5 结语

本文研究了基于小农生产的乡村规划的两个经典方案,尽管它们在时空上距离当今中国都很遥远,但是基于历史和比较的视角对其进行再讨论可以发现,在中国农业现代化发展的关键时期,我们能在空间规划的理论基础和方法体系等方面得到一些思路上的参考。

两个方案的优秀之处在于它们的出发点均是根植于对农业发展的深入观察与研究,如柯布西耶对于法国农村生产工具、模式及其相关空间问题的长期调研,埃达洛对于现代农业技术、经营模式的充分研究,尤其是对于小农农业的重点关注,与当今中国农业现代化发展特征具有较强的相通性。两位设计师基于自身的知识背景,将他们对农业发展的研究融入规划设计,形成了从城乡规划到建筑设计的系统性方案,在这一层面,埃达洛对既有空间与现代农业的结构性融合更加值得参考。另一方面,我们也应注意到其不足之处,从其失败中吸取教训,如柯布西耶方案过度理想化而忽视了既有的空间基底,埃达洛方案也存在过于功能化和缺乏弹性设计等问题。综合而言,在当今中国的乡村规划中,我们既要考虑功能的合理性,也要兼顾景观的审美;既要匹配当下的技术和模式,也要为未来可能的变化留出弹性;既要将适宜农业的现代化发展内容融入规划设计之中,也要充分考虑地域传统和现实的可行性等诸多实际因素。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

感谢各位审稿专家对文章提出宝贵意见!

[1] 邓大才.改造传统农业:经典理论与中国经验[J].学术月刊,2013,45(3): 14-25.

[2] 黄宗智,彭玉生.三大历史性变迁的交汇与中国小规模农业的前景[J].中国社会科学,2007(4): 74-88,205-206.

[3] CHAYANOV A V.The theory of peasant co-operatives[M].Columbus: Ohio State University Press,1991: 256.

[4] 西奥多·W.舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民,译.北京: 商务印书馆,2006: 20.

[5] 黄宗智.中国的新型小农经济:实践与理论[M].桂林: 广西师范大学出版社,2020.

[6] 勒·柯布西耶.光辉城市[M].金秋野,王又佳,译.北京: 中国建筑工业出版社,2011:318.

[7] 勒·柯布西耶.人类三大聚居地规划[M].刘佳燕,译.北京: 中国建筑工业出版社,2009: 107.

[8] CHRISTALLER W.Central places in southern Germany[M].BASKIN C W,Trans.Upper Saddle River: Prentice-Hall,1966: 66.

[9] SKINNER G W.Marketing and social structure in rural China,Part I[J].The journal of Asian studies,1964,24(1): 3-43.

[10] MERIGGI M.L’architettura del continuo urbano-rurale in Cina.Insediamenti Hakka nel Guangdong Orientale[M].Torino: Araba Fenice,2018: 38.

[11] JOURNEL G M.Le mouvement moderne aux champs.de la ferme radieuse au regional planning[J/OL].In Situ,2013,21.(2013-07-17)[2022-12-03].http://journals.openedition.org/insitu/10458.

[12] PAGANO G,DANIELI G.Architettura rurale Italiana[M].Milano: U.Hoepli,1936.

[13] SABATINO M.Pride in modesty: modernist architecture and the vernacular tradition in Italy[M].Toronto: University of Toronto Press,2010.

[14] EDALLO A.Ruralistica: urbanistica rurale[M].Milano: U.Hoepli,1946.

[15] ROSSI A.The architecture of the city[M].EISENMAN P,Trans.Cambridge,MA: MIT Press,1982.

[16] FRASSINE G.Nella terra le radici della città nuova.Ruralistica di Amos Edallo//Meriggi,Maurizio.La città verde[M].Torino: Araba Fenice,2009: 136-149.

[17] DUTTO A A.Is the Po Valley a type? hypothesis on Amos Edallo’s Ruralistica[J].Internationale Zeitschrift zur Theorie der Architektur,2019,38(24): 197-214.

[18] 高鸣,郑庆宇.党的十八大以来我国农村改革进展与深化方向[J].改革,2022,340(6):38-50.