引言

过去,人们对于“城市发展”的认知等同于“城市增长”[1]。“增长机器”[2]和“增长痴迷”[3]都标志着人们对“增长意识”的信仰和追求。但随着增长弊端的显露[4-5],城市增长创造的经济效益大打折扣。与此同时,一种不同的城市发展状态——城市收缩逐渐在发达国家中显现:据统计,1990—2010年欧洲地区有20%的城市处于收缩状态[6]。1980 年代末,“收缩城市”的相关概念被德国学者率先提出并被学界广为接受[7-8],而收缩现象的常态化使“收缩城市”正式成为全球性议题[9-12],如何定义收缩城市与应对城市收缩也因为对于收缩城市的态度(如忽视态度下的不干涉[13-14]、敌对态度下的坚持增长[15])而改变。如何完全避免和彻底消除城市收缩过程中产生的城市危机成为收缩城市的主要研究内容[8,16-20]。但随着城市收缩带来的环境压力舒缓和闲置空地再利用等被视为新的机遇[1,21-22],对于收缩城市的态度也开始转变[23-25]——针对收缩城市的规划风格逐渐由“增长规划”转为“收缩规划”。例如德国莱比锡的“更绿色、更低密度”理念[26-27]、美国密歇根州的土地银行制度[27-28]、英国利物浦强调的“文化名片”[29]、日本提出的“折叠城市”等。

值得一提的是对于中国而言,虽然实现了从17.92%到60.6%的增长奇迹[30],但是城镇化和经济增长的机会并不是无限的[31]。已有学者预测中国城镇化水平稳定后将迎来城市收缩期[13],并有可能出现涉及范围更广和影响更大的城市群收缩[29]。据统计,在人口收缩视角下,2010—2015 年我国收缩城市已达215个[32]。在先后公布的《2019年新型城镇化建设重点任务》和《2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》中,也都强调了对“收缩型城市”的重视。可以预见,“收缩城市”将不再是某区域独有的地方性现象,城市的收缩现象将成为中国现阶段和未来发展的巨大挑战[13]。因此,国内学者开始通过美德日等国家的收缩城市研究来获取相关经验[33-35],并针对中国的城市收缩进行本土化探究[36-39]。其中的研究内容主要涉及两大方面:一是在不同研究尺度下通过统计数据(利用第五次和第六次普查数据的比例较大)对全国城市进行收缩城市的识别[6,40-41];二是通过归纳和整理国外应对收缩城市的规划理念和战略措施来积累经验,这之中以对比分析为主[37-38,42-43]。

然而,虽然收缩城市的相关研究在不断深入,国际上对于收缩城市的定义依旧无法统一[44]。同时,由于收缩城市的研究起源于欧美国家[45],以中国为代表的整体处于高速发展阶段的国家或地区对于收缩城市的相关理解和解释多借鉴自前者。理解的歧义和背景的不同使收缩城市的研究结果不明确,更无法形成收缩城市的研究框架和制定收缩规划的策略框架[37,46],无法为城市收缩现象提供合理的规划设计和应对策略。

因此,本文(特别面向没有直接经验的中国)对收缩城市的相关定义和收缩类型进行梳理与整合。在进行收缩城市本土化研究的同时,打破收缩城市的平行化研究,确定重叠区域,建立联合研究的平台,推动收缩城市研究的共同效益,以期通过突破“增长”枷锁的收缩规划,更好地利用收缩现象带来的积极效应,使城市在正常增长和收缩情况下均能实现可持续发展。

1 多元的收缩城市定义与中国化解析

1.1 收缩城市的多元化定义

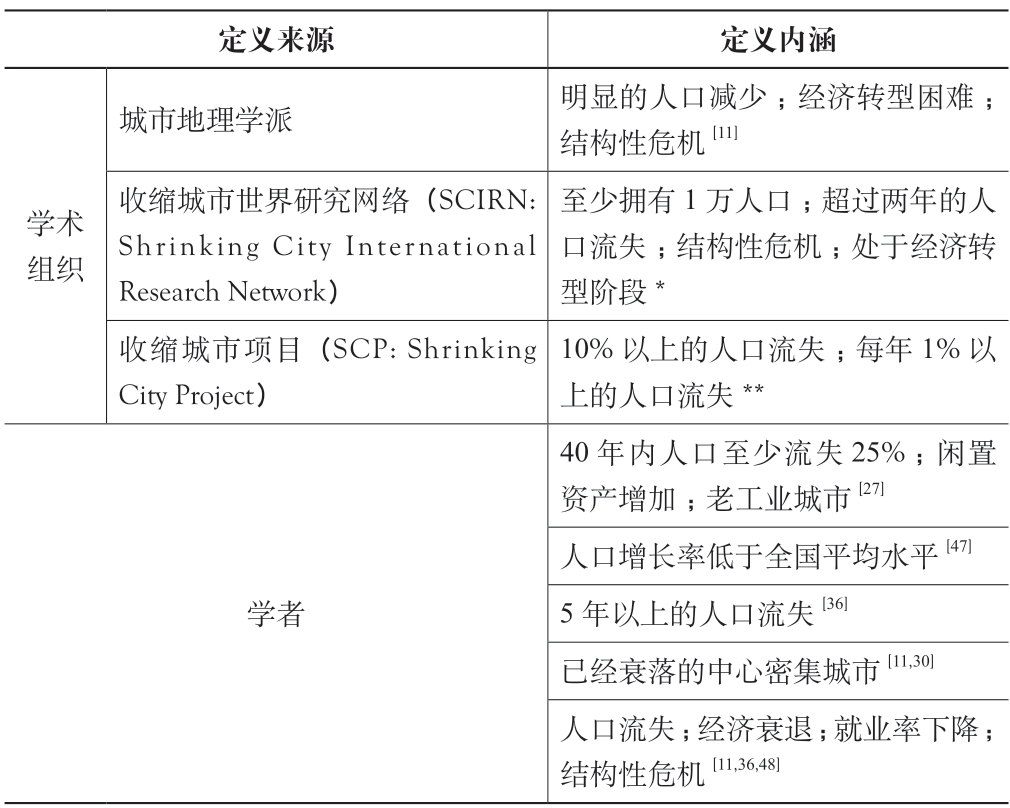

收缩城市的基本定义和内涵是开展收缩城市研究的理论起点,也是制定收缩规划的框架基础[32]。虽然城市的收缩现象从被美国学者发现并提及已经过了近50 年[10],但是对“收缩城市”的理解和定义仍然处于一个多元化的状态(表1)。

表1 收缩城市的多元定义

注:*转引自参考文献[28];**转引自参考文献[8]。

总的来说,目前收缩城市的定义主要涉及三个方面:人口、经济、时间。其中,基于人口的定义是最初也是最鲜明的判断依据[49],但考虑到收缩现象的多样化[9],逐渐融入了经济衰退等概念,而为了明确变化范围和变化程度,加入了5 年、40 年等时间的限制[27,50]。如此虽然促使收缩城市的定义标准持续丰富化,但也导致该定义处于一个无法确认和无法统一的状态。即使收缩城市世界研究网络的定义方式拥有较高的认可度[8],但是仍然存在很多歧义,例如“城市”范围的不一致性[9]导致无法确定较为清晰的统计范围。此外,目前依然无法给出“收缩城市”的评判标准,例如对于城市人口的减少量或流失程度达到何种程度才能被确定为收缩城市等,都无法给出明确的量化标尺,一般都以“下降”“危机”“衰退”等模糊化的词汇进行论述,无法提供公认的判断依据[47-48,52-53]。因此,基于多种因素定义的“收缩城市”是多元的,试图确定统一的收缩城市判断标准非常困难[36]。

1.2 “收缩城市”的中国化解析

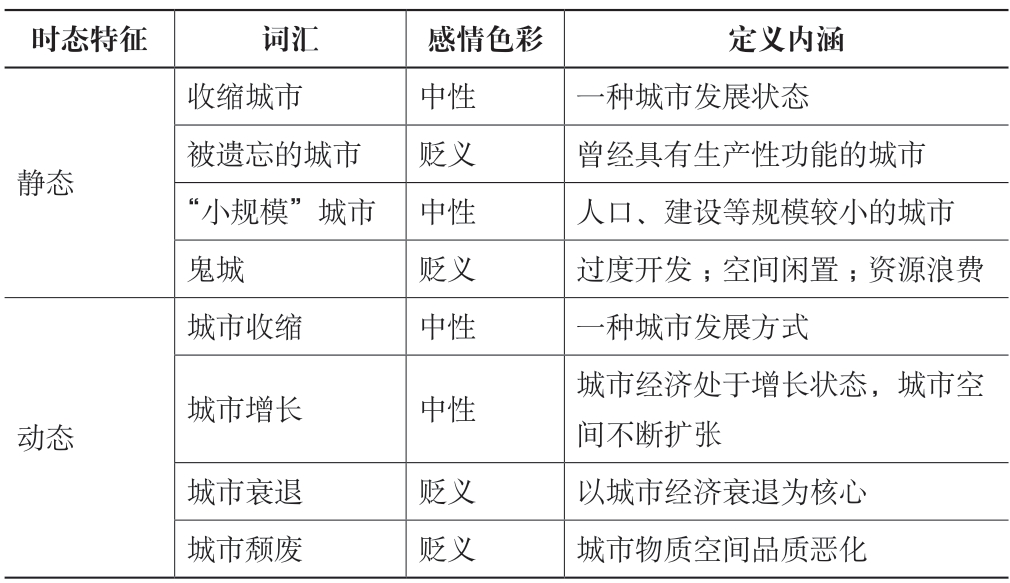

正是由于收缩城市定义的多元化,中国在借鉴国外经验来理解和定义收缩城市时不可避免地产生了误读。同时,由于收缩城市的某些特征与某些词汇表现出的城市现象[36,54-56]高度相似,不同词汇之间的差异性被忽略,使得收缩城市的定义进一步模糊(表2)。

表2 收缩城市与相关词汇的定义解析

动态词汇中,“城市增长”和“城市收缩”一直被认为处于城市发展的对立面[1,4],但其实城市增长的消极影响和城市收缩的发展机遇[22,27]使两者在城市发展阶段中处于非完全对立状态,只是前者的认可度明显高于后者。同时由于翻译的问题,“收缩城市”与“城市收缩”在中文语境下经常被混淆。需强调,两者的语态并不一致:前者是城市目前的发展类型和发展状态,而后者是城市发展的一种方式[9,30]。由于城市收缩产生的恶性循环,“城市衰退”和“城市颓废”成为最容易与城市收缩混淆的城市词汇。但是有三点需指出:其一,被美国广泛使用的“城市衰退”源自去工业化的影响加重了城市经济的衰退、加剧了人口的减少,并促使了城市空间品质的下降,“城市颓废”随之产生[9],因此三者的研究背景不同;其二,城市衰退、城市颓废侧重于城市经济的结构性危机,而城市收缩强调的视野更加系统化、综合化和动态化,涉及更加复杂的发展动因[57],三者不是相互双向的;其三,城市衰退和城市颓废的贬义色彩与现阶段城市收缩的认知并不相符。静态词汇中,“被遗忘的城市”(forgotten cities)针对的是作为美国第一次工业浪潮一部分的城市,可以说是一种印象,是曾经可以实现“美国梦”的地区中心,但在1990 年代由于经济重组等挑战而衰落,成为古老贫困的小规模工业城市,其中多为公司城镇[54]。这一概念的人口规模与收缩城市的人口规模并不相同;而且从去工业化的角度来看,有的“收缩城市”可以被称为“被遗忘的城市”,但是“被遗忘的城市”并不能都算作“收缩城市”,两者不是相互包含的关系[1]。“小规模”城市强调的是城市的人口规模、建设规模等较小的城市或区域;而收缩城市的内部规模虽然在减小、在挖空,城市整体规模不一定在缩小,例如美国收缩城市的蔓延现象依然存在并不断加剧[7]。“鬼城”“鬼镇”的形成是由于城市的过度开发造成了土地与人口的不对等[55],从而产生的城市空置现象,是绝对的贬义色彩,强调的是城市资源的浪费,与收缩城市的内涵完全不同。

2 收缩城市的类型识别

2.1 收缩城市类型学的研究现状

除了概念研究,收缩城市的类型也基于不同视角进行了多种分类。西欧国家普遍基于去工业化、郊区化和全球化等相关因素进行收缩类型的研究[7,47,58],也有基于城市形态的多孔型、圈层型等收缩类型研究[59]。与西方国家相比,虽然中国收缩城市研究刚刚起步[35],但是由于中国城市目前高速发展与收缩现象并存,国内学者针对收缩城市的类型学进行了创新性研究[58]。

2.2 中国收缩城市的类型识别

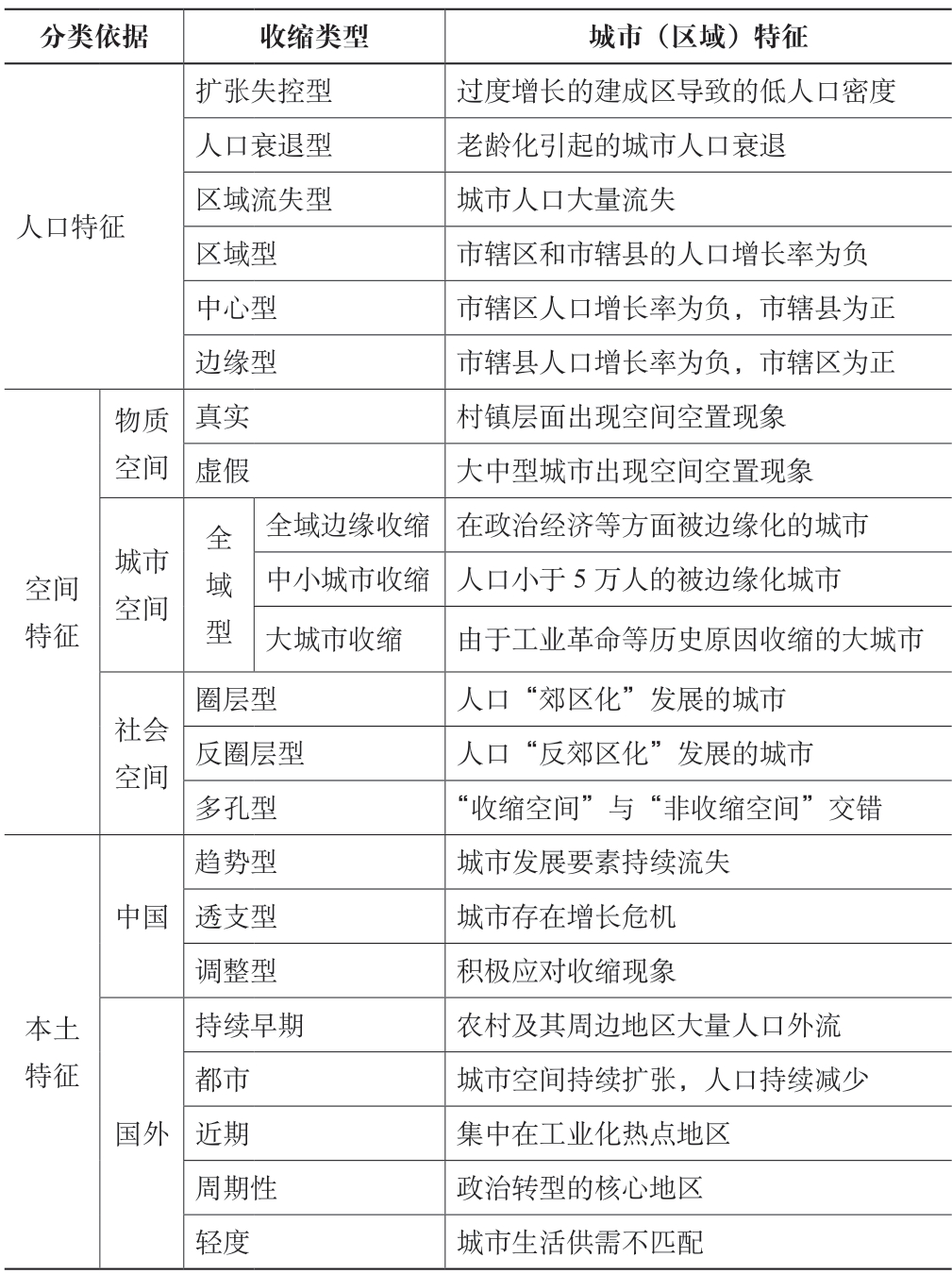

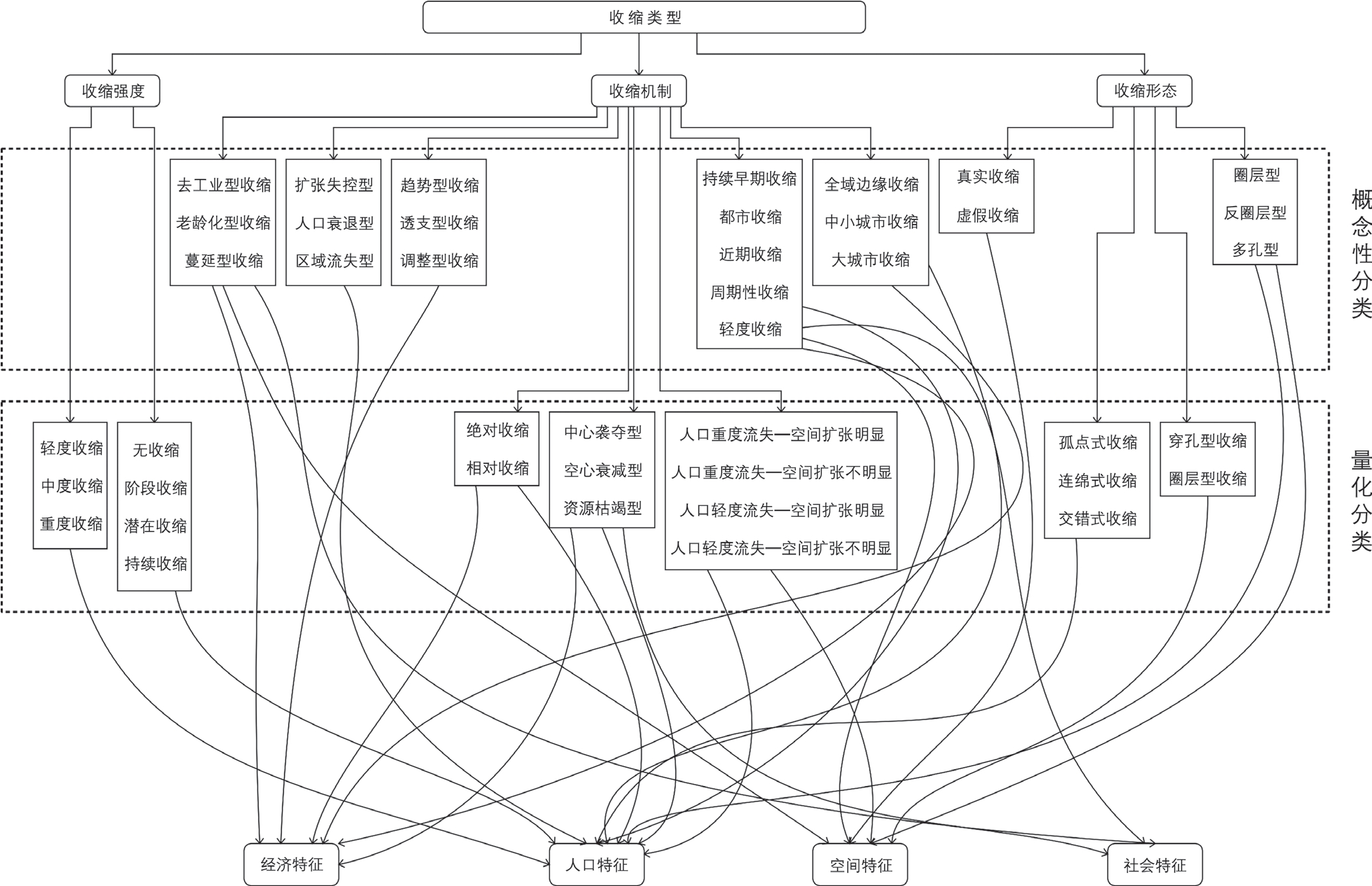

通常情况下,收缩城市分类依据多偏向定性的概念化识别。经总结,目前在概念化分类中,收缩城市的类型主要涉及三个维度,即人口特征、空间特征、本土特征(表3)。其中,人口特征一直是判断和衡量收缩城市的重要参考标准,参考这一维度的收缩城市分类有扩张失控型、人口衰退型等[35-36,45];基于不同的空间视角,可从物质空间、城市空间和社会空间进行类型识别[27,60-61];而基于城市背景,可进行本土化分类[62]。

表3 收缩类型的概念化识别

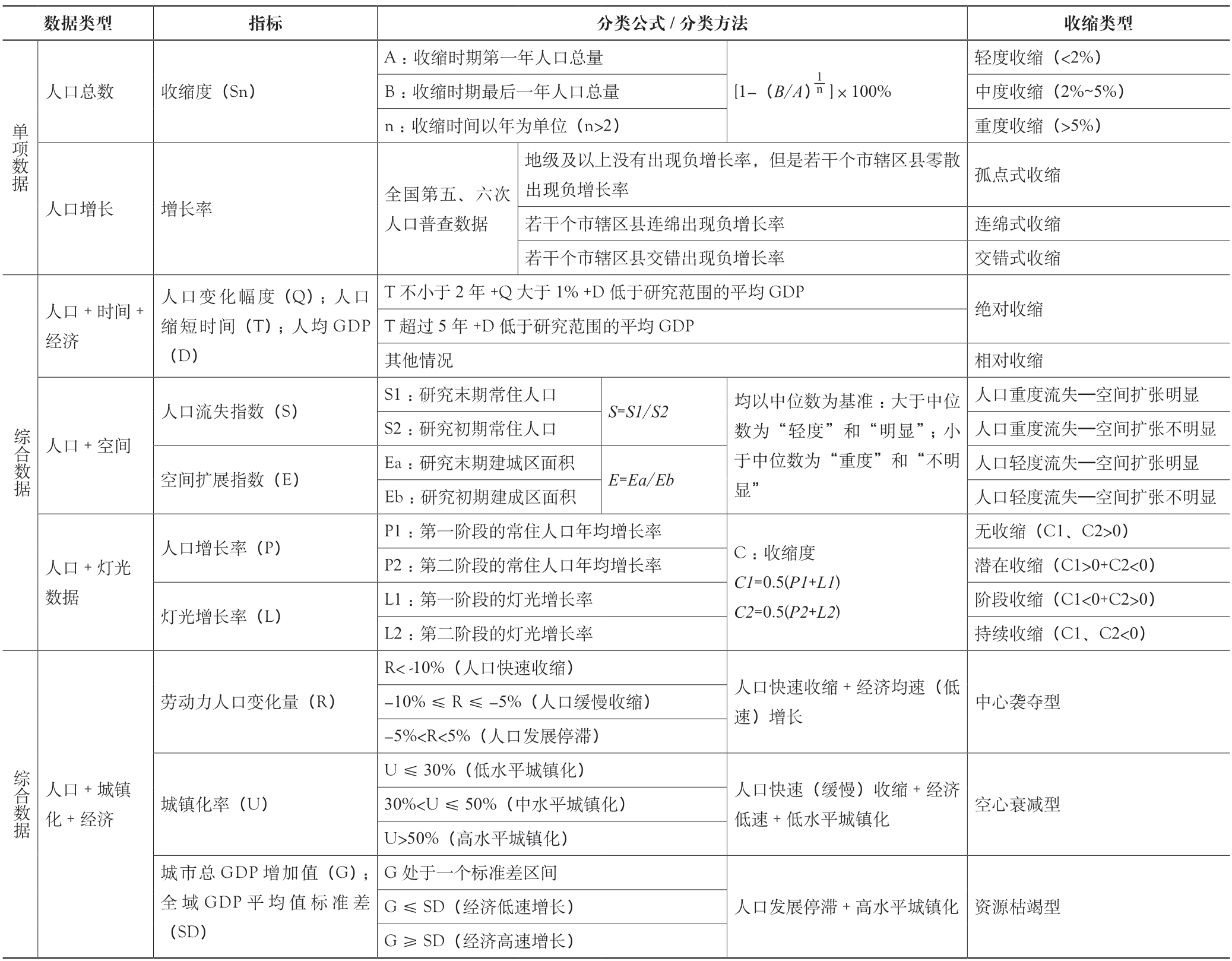

与此同时,也有基于收缩城市的特征理解选取一个或多个城市指标进行量化类型的识别(表4)。显而易见,人口指标仍处于较为重要的地位。其中,认可度较高的是收缩度(Sn)[41,44],并以2%和5%为节点划分收缩程度[45]。此外,有学者添加了辅助指标,如GDP、城镇化水平、建成面积、时间跨度等进行重新分类[6,8,63],人口总量不再作为人口指标的单一标准和最优选。例如:人口增长率可以消减区域面积的不一致性[35];人口流失度强调了人口变化的动态性和方向性;劳动力人口总量更明确地表示了城市的竞争力和城市经济发展成本[46]。值得注意的是,地理信息技术的应用和大数据信息的获取为收缩城市研究提供了新的数据支持[64-65],如灯光数据的加入实现了收缩城市空间结构的探究[66]。可以想见,未来更多的大数据信息应用有可能为收缩城市的类型识别提供新的识别依据[46]。

表4 收缩类型的量化分类

另外,在城市空间形态视角下,景观生态学中的景观格局指数也在收缩城市的空间形态分类中得到了应用[67-70]。例如“穿孔型收缩”和“圈层型收缩”分别以景观格局指数中的香农多样性指数和最大斑块指数进行划分[44,71]。可以说,收缩城市类型学研究的多样化趋势会更加明显。

2.3 收缩类型的多样化特征

基于以上分类成果,广义上收缩城市的分类依据主要涉及三个维度:收缩强度、收缩机制和收缩形态(图1)。其中,概念性分类由于收缩现象的多样而复杂,量化分类由于指标的选择、统计和等级划分的不一致性而复杂。同时,每个类型都自成体系,研究成果相互独立。这在全球化趋势下,往往会导致整体研究的模糊化,不利于收缩城市的联合研究。因此,收缩城市的类型学研究应该明确清晰的分类目的和意义。而收缩城市研究的成果最终是服务于城市的,因此以收缩为导向的规划模式——收缩规划,作为收缩类型的划分依据与研究目的,有可能为收缩类型探究提供一个更为清晰和具有实践意义的逻辑框架。

图1 收缩类型的分类框架

3 收缩城市界定标准和类型识别的思考

3.1 国内外收缩城市相关研究对比

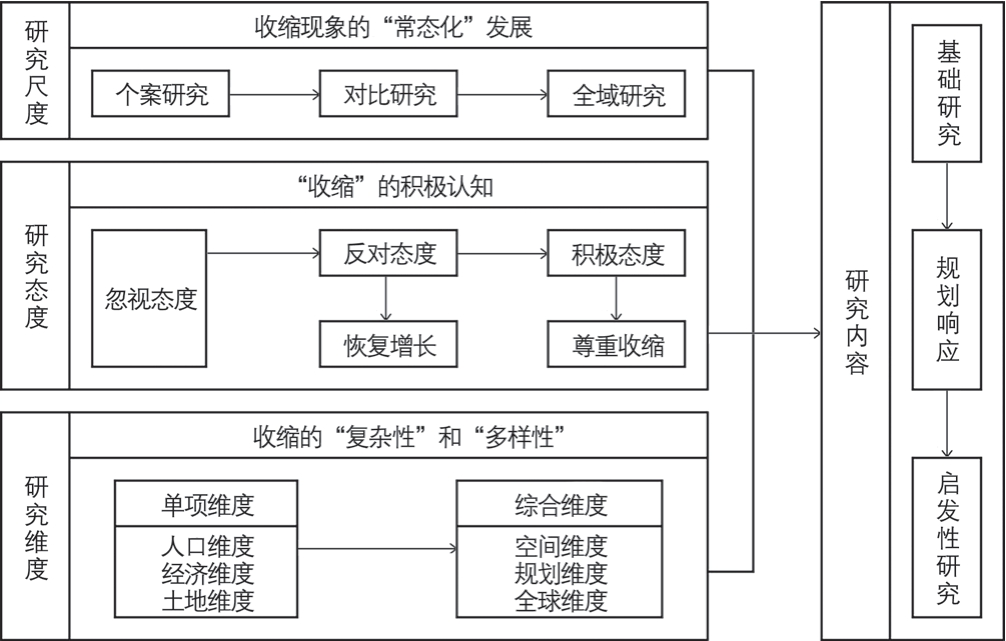

基于以上归纳,可见随着城市收缩现象的常态化,收缩城市的相关研究在国外正如火如荼地进行着,并取得了一系列进展(图2)。例如在研究尺度方面,收缩城市的研究从局部研究发展为个案之间的对比研究,最终覆盖到全球范围[50],趋向于全域的研究。在研究态度方面,“忽视—反对”的转变让应对收缩的最终目的以恢复增长和持续增长为核心[2,72];而城市收缩为城市发展提供了新的可能性,加之以底特律为代表[7]的“恢复增长”策略的失败,“尊重收缩”逐渐得到强调,实现城市的可持续发展成为核心要点。在研究维度方面,收缩“复杂性”和“多样性”的揭示使研究从单项维度转为综合维度。可以说,国际收缩城市研究内容由于尺度、态度和维度的变化,从收缩原因、定义、类型等基础性研究延伸为应对收缩的规划策略研究,包括理论框架和管理策略等,以及进行创新性、未来性研究的启发式研究,以期进行指导性研究和构建概念性模型。而对于国内而言,一方面,由于中国城市总体上不存在城市收缩问题,收缩现象在城镇化稳步提升的阶段中容易被忽视;另一方面,收缩现象在中国的局部显露使研究成果多局限于资源型城市或老工业城市的振兴发展研究,中国仍在采用“增长”导向的城市发展模式[61,73]。因此,国内收缩城市仍属于初始阶段的基础性研究。

图2 收缩城市的国外研究进展

其中,在收缩定义方面,国外研究由于现象的先行显现和率先提出此概念,对于“收缩城市”的定义建立了独立的理论体系框架,并结合自身的收缩现象不断融入其他维度。而中国的收缩现象目前仍隐蔽在总体增长和城市扩张的大背景下,收缩现象持续时间短,收缩程度较低,缺少基于本土特征的收缩城市的界定标准。同时,由于城市现象的相似性,在借鉴概念时产生了歧义。此外,在中国收缩城市研究中,收缩定义与收缩类型趋于同步研究,各自的研究重点出现了模糊化,更偏向于收缩类型的归纳与总结,并相互独立,对于收缩城市的界定更趋向于“定义+类型”混合研究。在收缩类型研究方面,国外的收缩形成机制趋于一般规律性——去工业化、全球化和郊区化[73],因此收缩类型识别多基于收缩动因;而国内趋于从本土的人口、经济和空间特征进行多样化识别,并基于城市数据自成体系,零星的局部收缩类型多样而复杂(表5)。

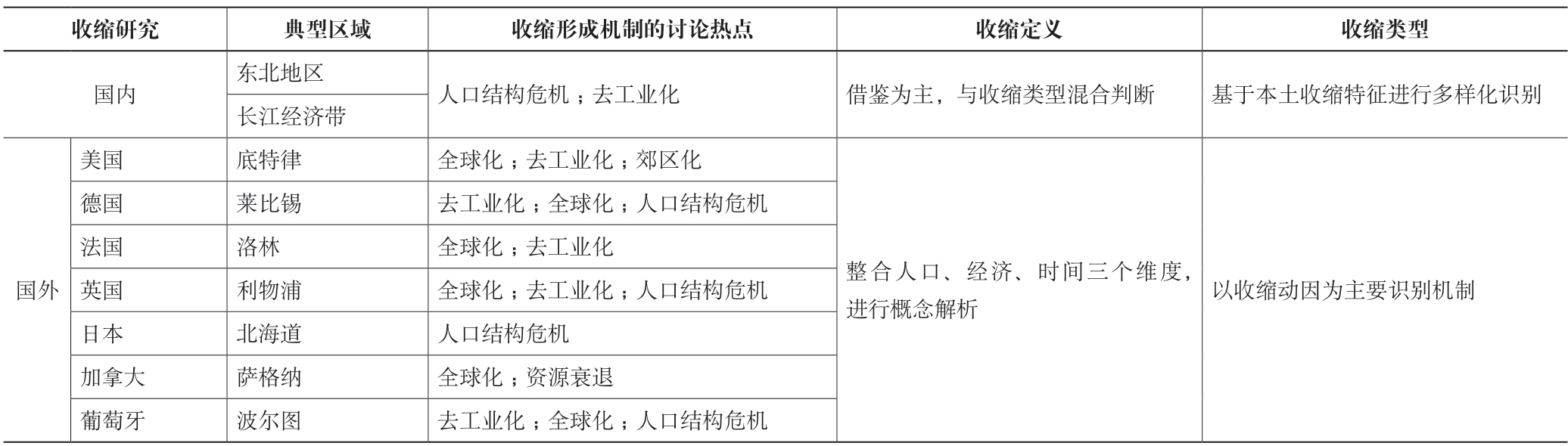

表5 国内外收缩城市定义与类型的研究对比

3.2 收缩城市的“唯一判断标准+多元类型识别”研究思路

基于以上总结,国外研究显示收缩定义的多样化和复杂化发展并不利于城市间的联合研究;收缩城市的定义标准需要具有普适性和唯一性,类型识别需要的是本土化和特殊性,两者的着重点不同。但是在国内研究中,收缩城市“定义+类型”的混合判断使两者研究重点错乱,可能造成收缩城市研究的混乱并阻碍规划策划的实施。因此,从规划角度出发,重新思考收缩城市的定义内涵与研究意义,可基于“唯一判断标准+多元类型识别”的研究思路对收缩城市进行清晰的界定,并强调收缩定义与收缩类型之间的逻辑关系。其中,确定判断收缩城市的唯一标准是建立收缩城市共同研究平台的基础,收缩类型识别的本土化是深究本土收缩机制和提高策略适用性的前提。

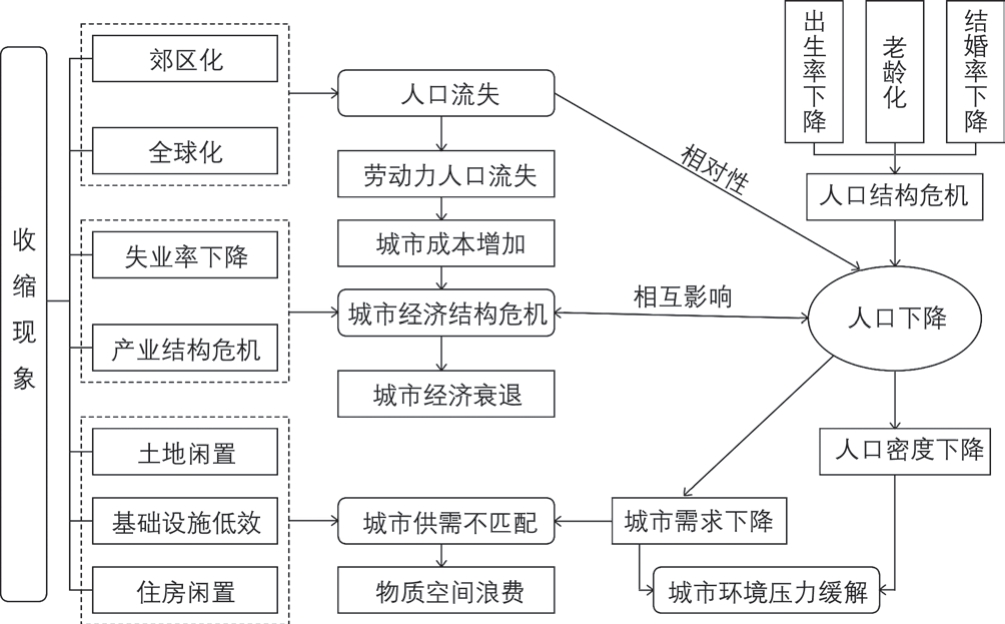

首先,从城市收缩的消极影响到对城市压力的舒缓和空间的重塑,对于收缩的态度应采用辩证的视角。因此,在这样充满机遇和挑战的背景下,“收缩城市”的词性定义应是客观中立。其次,人口减少问题在收缩定义中已成为主要内容,同时人口下降与收缩现象存在明显的经济、空间和社会联系(图3)。因此,基于人口规模减少的收缩概念为定义的唯一标准提供了可能性。这一是符合概念界定的经济性原则[46],二是能够侧面反映城市的相关现象和特征。而收缩城市中人口(如变化和结构)、经济(如规模和状况)和时间(如持续时间)维度的特征应作为收缩类型识别和本土化研究的核心内容。

图3 人口下降与收缩现象的相互关系

但是,如何利用人口指标作为收缩城市判别的唯一判断依据和数据基础需要进一步探究,可结合地理信息技术和大数据手段验证其可行性并提高其公认性。最重要的是,收缩城市界定标准的唯一性应该明确清晰,即通过唯一指标对收缩城市进行“是与否”的判断,以此作为实施收缩规划的理论前提,并以此为基础对收缩城市中不同的城市现象和成因进行收缩类型的探究和识别。

3.3 建立基于收缩规划的收缩类型研究框架

虽然针对收缩类型的探究和识别尤其是本土化研究已取得一定成果,但这些研究自成体系并缺乏后续的实践和对策。而对于城市规划而言,收缩城市的类型学研究最终需要满足规划设计的需求。因此,面对收缩类型的多种分类,其划分应基于以收缩意识为导向的收缩规划进行探究,从而强化收缩城市类型学研究的实用性,推动收缩规划的制定与实施(图4)。

图4 基于收缩类型的收缩规划研究框架

首先,一方面基于收缩定义的唯一化标准对城市发展状况进行判断,将城市发展阶段划分为“增长阶段”和“收缩阶段”,并分别制定以“增长”为导向的“增长规划”和以“收缩”为导向的“收缩规划”。另一方面,为了实现将收缩规划的理念转化为规划实践的指导方针,以城市规划涉及的五个城市内容——环境和生态污染、社会公平、基础设施低效、密度、空置土地——为重点,制定三类规划策略:一是以刺激人口和经济增长为主要内容的扩张策略,例如强化市场、提高就业率等;二是以提高城市吸引力和维护城市空间为重要内容的修复策略,例如强化基础设施、提高现有资源的利用与发展;三是以推动有序收缩和高质量发展为核心目标的收缩策略,例如合理化规模、加强绿色基础设施建设等。

其次,基于收缩类型的多样化识别,在“收缩城市”与“收缩规划”之间建立联系,推动策略的制定与实施。目前,主要基于三个分类维度制定策略:一是将基于收缩强度的分类作为规划策略的选择依据,以此确定规划策略的侧重内容;二是基于收缩机制中人口变化、经济变化、收缩认知、城市空间的分类深入了解产生收缩现象的各种原因以及它们之间的相互影响,为制定收缩规划提供研究方法和规划工具,并突出收缩类型的本土化研究;三是由于收缩形态普遍面对的是城市物质空间,所以基于收缩形态的分类是确定规划策略的实施和管理对象的载体。最终,基于不同理念的规划策略致力于实现城市的可持续发展。

可以说,增长规划和收缩规划是平行且同步进行的。增长规划不再是城市发展的唯一途径和方法,城市发展也不再以简单的机械增长作为唯一目标。无论是增长规划还是收缩规划都将“可持续发展”作为最终的城市发展目标。可见,基于收缩规划建立收缩类型的研究框架非常必要,这也是对多种收缩类型进行有效的梳理。同时,研究框架的确定也为明确全球收缩城市研究的重叠领域和本土领域提供了方向。最终,实现在需求较低或者经济没有持续增长的情况下,一个城市依然保持宜居性,保障居民的生活质量。

4 总结与展望

城市的复杂性和综合性决定了城市未来发展轨迹的不确定性。无论是城市收缩还是城市增长,城市的发展愿景、规划范式和价值体系都应突破“持续增长”的局限。城市发展的途径不仅仅是增长,城市适度收缩同样也为城市发展带来了可能和机遇。因此,有必要以一种辩证的态度看待“收缩”的出现。

历史证明,任何城市都有进入收缩状态的可能。收缩城市研究是世界课题,收缩城市的判定需要国际统一且唯一的判断标准。因此,收缩城市的定义应先选取统一且唯一的指标进行“是与否”的界定,随后根据收缩城市的本土特征进行类型学研究和多元识别。“收缩”的定义标准和类型识别存在先后的逻辑性,基于此,收缩城市的研究框架才可能逐渐条理化,建立收缩城市研究在国际上的共同平台和重叠区域,从而实现联合分析的研究意义。另外值得注意的是,对于正处于快速城镇化阶段的中国而言,中国的收缩城市存在明显的特殊性和差异性,收缩类型往往更加复杂多样。因此,在收缩城市的类型学研究中,类型识别基于收缩规划进行多元划分,即基于收缩规划建立收缩类型的研究框架,可进一步提升收缩城市研究的预警性、启示性和实用性。

总体而言,“收缩”是任何城市在发展过程中都需要面对的现实问题,“收缩规划”也是城市规划需重点关注的研究命题。而收缩城市的定义标准和类型识别作为收缩城市研究的基石,其逻辑框架的梳理和实践作用的强化能进一步落实收缩城市的研究意义和未来发展方向。

注:文中图表均为作者绘制。

[1] SOUSA S,PINHO P.Planning for shrinkage: paradox or paradigm[J].European planning studies,2013,23(1): 12-32.

[2] LOGAN J R M H L.The city as growth machine[M].Oxford: Blackwells,1996: 291-337.

[3] LEO C B W.Slow growth and urban development policy[J].Journal of urban affairs,2002,22(2): 193-213.

[4] BITHAS K,CHRISTOFAKIS M.Environmentally sustainable cities: critical review and operational conditions[J].Sustainable development,2006,14(3):177-189.

[5] HOWELL-MORONEY M.A description and exploration of recent stateled smart-growth efforts[J].Environment and planning c: government and policy,2008,26(4): 678-695.

[6] 杨东峰,龙瀛,杨文诗,等.人口流失与空间扩张:中国快速城市化进程中的城市收缩悖论[J].现代城市研究,2015(9): 20-25.

[7] OSWALT P,RIENIETS T,SCHIRMEL H.Atlas of shrinking cities[M].Ostfildern: Hatje Cantz Publishers,2006.

[8] 刘贵文,谢芳芸,洪竞科,等.基于人口经济数据分析我国城市收缩现状[J].经济地理,2019,39(7): 50-57.

[9] 高舒琦.收缩城市的现象、概念与研究溯源[J].国际城市规划.2017,32(3): 50-58.DOI: 10.22217/upi.2016.228.

[10] DESIMINI J.From planned shrinkage to formerly urban staking landscape architecture’s claim in the shrinking city debate[J].Landscape journal,2014,33(1): 17-35.

[11] WIECHMANN T.Errors expected–aligning urban strategy with demographic uncertainty in shrinking cities[J].International planning studies,2008,13(4): 43-46.

[12] BERNT M.The limits of shrinkage: conceptual pitfalls and alternatives in the discussion of urban population loss[J].International journal of urban and regional research,2015,40(2): 441-450.

[13] 吴康,孙东琪.城市收缩的研究进展与展望[J].经济地理,2017,37(11):59-67.

[14] HOSPERS G.Policy response to urban shrinkage: from growth thinking to civic engagement[J].European planning studies,2014,39: 229-246.

[15] HIRT S,Beauregard R.Must shrinking cities be distressed cities? a historical and conceptual critique[J].International planning studies,2019,26(1): 1-13.

[16] AHRENS G.Demographic changes–consequences for the transportation sector[J].Journal of public health,2005,13(1): 16-21.

[17] 衣霄翔,赵天宇,吴彦锋,等.“危机”抑或“契机”?——应对收缩城市空置问题的国际经验研究[J].城市规划学刊,2020(2): 95-101.

[18] RADZIMSKI A.Changing policy responses to shrinkage: the case of dealing with housing vacancies in Eastern Germany[J].Cities,2016,50: 197-205.

[19] MATTHIAS K.The consequences of demographic change for municipal infrastructure[J].German journal of urban studies,2004,44(1): 1-13.

[20] MALLACH A,HAASE A,HATTORI K.The shrinking city in comparative perspective: contrasting dynamics and responses to urban shrinkage[J].Cities,2017,69: 102-108.

[21] BANZHAF E,KINDLER A,HAASE D.Monitoring and modelling indicators for urban shrinkage-the city of Leipzig,German[J].Bonn: Center for Remote Sensing of Land Surfaces,2006: 28-30.

[22] BOURNE L S,ROSE D.The changing face of Canada: the uneven geographies of population and social change[J].The Canadian geographer,2001,45(1): 105-119.

[23] HOSPERS G.Policy responses to urban shrinkage: from growth thinking to civic engagement[J].European planning studies,2014,22(7): 1507-1523.

[24] SMITH N,CARIS P,WYLY E.The “Camden Syndrome” and the menace of suburban decline: residential disinvestment and its discontents in Camden County,New Jersey[J].Urban affairs review,2001,36(4): 497-531.

[25] 陈肖飞,郜瑞瑞,韩腾腾,等.人口视角下黄河流域城市收缩的空间格局与影响因素[J].经济地理,2020,40(6): 37-46.

[26] BONTJE M.Facing the challenge of shrinking cities in East Germany: the case of Leipzig[J].GeoJournal,2004,61(1): 13-21.

[27] SCHILLING J,LOGAN J.Greening the rust belt: a green infrastructure model for right sizing America’s shrinking cities[J].Journal of the American Planning Association,2008,74(4): 451-466.

[28] HOLLANDER J B,NEMETH J.The bounds of smart decline: a foundational theory for planning shrinking cities[J].Housing policy debate,2011,21(3): 349-367.

[29] 黄玮婷.英国城市收缩现象的经验及启示[J].规划师,2014,30(55): 205-209.

[30] 吴康,戚伟.收缩型城市:认知误区、统计甄别与测算反思[J].地理研究,2021,40(1): 213-229.

[31] GROßMANN K,BONTJE M,HAASE A,et al.Shrinking cities: notes for the further research agenda[J].Cities,2013,35: 221-225.

[32] 张伟,单芬芬,郑财贵,等.我国城市收缩的多维度识别及其驱动机制分析[J].城市发展研究,2019,26(3): 32-40.

[33] 沈瑶,朱红飞,刘梦寒,等.少子化、老龄化背景下日本城市收缩时代的规划对策研究[J].国际城市规划,2020,35(2): 47-53.DOI: 10.19830/j.upi.2020.053.

[34] 杜志威,金利霞,张虹鸥.精明收缩理念下城市空置问题的规划响应与启示——基于德国、美国和日本的比较[J].国际城市规划,2020,35(2):29-37.DOI: 10.19830/j.upi.2020.047.

[35] 姜鹏,周静,崔勋.基于中日韩实例研究的收缩城市应对思辨[J].现代城市研究,2016(2): 2-7.

[36] 张京祥,冯灿芳,陈浩.城市收缩的国际研究与中国本土化探索[J].国际城市规划,2017,32(5): 1-9.DOI: 10.22217/upi.2016.551.

[37] 匡贞胜.城市收缩背景下我国的规划理念变革探讨[J].城市学刊,2019,40(3): 56-60.

[38] 龙瀛,吴康,王江浩.中国收缩城市及其研究框架[J].现代城市研究,2015(9): 14-19.

[39] 郭源园,李莉.中国收缩城市及其发展的负外部性[J].地理科学,2019,39(1): 55-63.

[40] 毛其智,龙瀛,吴康.中国人口密度时空演变与城镇化空间格局初探——从2000 年到2010 年[J].城市规划,2015,39(2): 38-43.

[41] LONG Y,WU K.Shrinking cities in a rapidly urbanizing China[J].Environment and planning a,2016,48(1): 220-223.

[42] 罗小龙.城市收缩的机制与类型[J].城市规划,2018,42(3): 107-108.

[43] 周盼,吴佳雨,吴雪飞.基于绿色基础设施建设的收缩城市更新策略研究[J].国际城市规划,2017,32(1): 91-98.DOI: 10.22217/upi.2015.268.

[44] 高舒琦.收缩城市研究综述[J].城市规划学科,2015,223(3): 44-49.

[45] 刘春阳,杨培峰.中外收缩城市动因机制及表现特征比较研究[J].现代城市研究,2017(3): 64-71.

[46] 李郇,吴康,龙瀛,等.局部收缩:后增长时代下的城市可持续发展争鸣[J].地理研究,2017,36(10): 1997-2016.

[47] MARTINEZ-FERNANDEZ C,AUDIRAC I,FOL S,et al.Shrinking cities:urban challenges of globalization[J].International journal of urban and regional research,2012,36(2): 213-225.

[48] TUROK I,MYKHNENKO V.The trajectories of European cities,1960-2005[J].Cities,2007,24(3): 165-182.

[49] HAASE D,HAASE A,KABISCH N,et al.Actors and factors in land-use simulation: the challenge of urban shrinkage[J].Environmental modelling &software,2012,35: 92-103.

[50] HOEKVELD J J.Time-space relations and the differences between shrinking regions[J].Built environment,2012,38(2): 179-195.

[51] HABITAT U.State of the world’s cities 2008/2009: harmonious cities[M].London: Earthscan,2010.

[52] RECKIEN D,MARTINEZ-FERNANDEZ C.Why do cities shrink?[J].European planning studies,2011,19(8): 1375-1397.

[53] 杨振山,孙艺芸.城市收缩现象、过程与问题[J].人文地理,2015,30(4): 6-10.

[54] HOYT L,LEROUX A.Voices from forgotten cities: innovative revitalization coalitions in America’s older small cities[M].Cambridge,MA: PolicyLink,Citizens’ Housing and Planning Association,MIT School of Architecture and Planning,2007.

[55] 聂翔宇,刘新静.城市化进程中“鬼城”的类型分析及其治理研究[J].南通大学学报(社会科学版),2013,29(4): 111-117.

[56] 薛力.城市化背景下的“空心村”现象及其对策探讨——以江苏省为例[J].城市规划,2001(6): 8-13.

[57] 徐博,庞德良.增长与衰退:国际城市收缩问题研究及对中国的启示[J].经济学家,2014,4(4): 5-13.

[58] ALVES D,BARREIRA A P,GUIMARÃES M H,et al.Historical trajectories of currently shrinking Portuguese cities: a typology of urban shrinkage[J].Cities,2016,52: 20-29.

[59] NUISSL H,RINK D.The ‘production’ of urban sprawl in eastern Germany as a phenomenon of post-socialist transformation[J].Cities,2005,22(2): 123-134.

[60] 刘玉博,周萍.中国城市收缩空间尺度探析与典型收缩形态识别[J].北京规划建设,2019(3): 42-47.

[61] 张明斗.东北地区城市收缩的空间结构与体系协同研究[M].北京:经济科学出版社,2020.

[62] KIM G.The public value of urban vacant land: social responses and ecological value[J].Sustainability,2016,8(5): 486.

[63] 周恺,钱芳芳,严妍.湖南省多地理尺度下的人口“收缩地图”[J].地理研究,2017,36(2): 267-280.

[64] 龙瀛,刘伦.新数据环境下定量城市研究的四个变革[J].国际城市规划,2017,32(1): 64-73.DOI: 10.22217/upi.2015.299.

[65] 刘风豹,朱喜钢,陈蛟,等.城市收缩多维度、多尺度量化识别及成因研究——以转型期中国东北地区为例[J].现代城市研究,2018(7): 37-46.

[66] 邓楚雄,梁鹏,刘唱唱.长江中游城市群收缩城市时空变化特征及影响因素[J].城市学科,2020,41(2): 80-88.

[67] DENG J S,WANG K,HONG Y,et al.Spatio-temporal dynamics and evolution of land use change and landscape pattern in response to rapid urbanization[J].Landscape and urban planning,2009,92(3/4): 187-198.

[68] PHAM H M,YAMAGUCHI Y,BUI T Q.A case study on the relation between city planning and urban growth using remote sensing and spatial metrics[J].Landscape and urban planning,2011,100(3): 223-230.

[69] SCHUPPE S,HAASE D.Multi-criteria assessment of socio-environmental aspects in shrinking cities.experiences from Eastern Germany[J].Environmental impact assessment review,2008,28(7): 483-503.

[70] Yu X,Ng C N.Spatial and temporal dynamics of urban sprawl along two urban-rural transects: a case study of Guangzhou,China[J].Landscape and urban planning,2007,79(1): 96-109.

[71] 刘合林.收缩城市量化计算方法进展[J].现代城市研究,2016(2): 17-22.

[72] FRIEDRICHS J.A theory of urban decline: economy,demography and political elites[J].Urban studies,1993,30(6): 907-917.

[73] 徐博.国际城市收缩问题研究[M].北京: 社会科学文献出版社,2018.