引言

国家“十四五”规划纲要提出“实施城市更新行动,推动城市空间结构优化和品质提升”,并明确要求“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”。在此背景下,加强创新场所营造与城市更新规划的互动融合对推动我国城市高质量发展具有重要意义。事实上,全球范围内以信息技术、生命科技等为代表的创新型经济已经表现出重回城市中心区的发展趋势,出现了波士顿南海港地区和巴塞罗那普布诺地区等一批具有代表性的创新区[1],对城市中心区的更新改造和创新场所营造不仅提出了新要求也提供了新范式。随着我国逐渐进入存量空间规划时代,创新区建设与城市更新的关系正变得日益紧密。一方面,创新型企业和人才在中心城区的集聚有利于推动中心城区的存量更新进程,而以建设创新区为导向的城市更新也需要进一步契合创新型企业和人才的空间需求[2-3]。另一方面,依托周边的高校和科研院所等创新源,中心城区大量的工业遗存可通过更新改造成为创新空间,从而为创新区的建设提供空间保障[4]。

近年来,国内部分城市针对创新区导向下的老城区更新改造进行了一些实践探索,例如北京回龙观创新创业社区、深圳华强北创新创业大街、上海杨浦知识创新区等。然而,基于欧美发达国家经验形成的创新区理论在具体应用到我国城市更新规划实践的过程中仍然面临许多挑战,需要进一步加强对国际上典型的城市更新型创新区规划实践的梳理与分析,归纳总结符合我国城市更新型创新区发展特征的规划经验与启示。为此,本文以波士顿南海港创新区为例,在梳理其发展历程的基础上,详细分析其不同阶段的规划模式与策略,以期为我国城市更新型创新区的规划实践提供经验借鉴。

1 城市更新型创新区的研究综述与内涵特征

1.1 相关研究综述

自美国布鲁金斯学会(Brookings Institution)于2014 年提出创新区理念以来,国内学者围绕创新区的概念内涵[5-7]、空间特征[8-9]、发展机制[10]、规划经验[11]等进行了一系列探讨。根据布鲁金斯学会的划分,创新区一般包括“锚定+”型(anchor plus)、城市更新型(re-imagined urban areas)和城市化科技园区型(urbanized science park)。本文主要探讨的是城市更新型创新区,这类区域通常濒临历史滨水区或位于其沿岸,具有良好的交通条件、历史建筑储备和靠近市中心的区位优势,典型案例包括波士顿南海港地区、西雅图联合湖南区和布鲁克林海军造船厂等[1]。

国内有关城市更新型创新区的研究主要集中在两个方面。一方面,部分学者从理念、目标、内容、路径等不同方面以及创新空间规划、创新场所营造、创新业态培育、创新网络构建等不同维度,对美国匹兹堡上城区[11]、纽约滨水工业地区[12]、巴塞罗那普布诺地区[13]、伦敦东区[14]、纽约布鲁克林三角区[15]等国外典型创新区的更新改造经验进行了总结。周可斌等还从创新空间(innovation space)、创新活动(innovation activities)、创新网络(innovation networks)、创新政策(innovation policies)等四个维度构建了基于创新街区理念的城市工业区更新的“SANP”概念模型,并实证分析了全球四个典型的城市工业区更新为创新街区的案例[16]。另一方面,部分学者基于创新区的理念以及相关城市更新规划实践,探讨了创新区与城市更新互动融合的模式与策略。例如:张尚武等提出了以“知识创新区”为导向的上海杨浦区城市更新行动框架与策略[17]。李冬生和陈秉钊探讨了上海杨浦区从“工业区”向“知识创新区”转型过程中老工业区工业用地更新的对策[18]。王丽艳等构建了城市更新与创新街区的耦合协同发展框架,并探讨了两者耦合推动城市高质量发展的路径及对策[19]。张婷等认为创新城区的空间生产过程通常表现为城市更新,创新城区导向的城市更新需要以“创—城—人”融合发展为目标[20]。房静坤和曹春认为创新城区的空间组织模式能够为城市传统产业园区的发展转型提供指引,并以宁波市镇海区为例进行了分析[21]。总体而言,已有研究对国内外城市更新型创新区的发展模式、路径、策略等进行了较为系统的总结与思考。为了更好地指导国内城市更新型创新区的规划实践,未来可以进一步加强对国外典型的城市更新型创新区在规划供给、规划策略等方面的经验总结。

1.2 城市更新型创新区的内涵特征

通过对上述文献的梳理和总结,笔者认为城市更新型创新区是指位于城市旧城区、历史滨水区或旧工业区,依托便捷的交通条件、毗邻市中心的区位、丰富的景观资源等优势,通过产业更新和物质空间再造实现创新型人才和企业集聚的地区,其通常具有以下四个方面的特征。

(1)城市更新型创新区在更新改造之前往往面临着环境破败、设施老化和空间组织失序等问题,空间品质较低且活力不足,是城市犯罪的高发区。例如:巴塞罗那普布诺地区曾经一度是一个人口稀少、环境破败和犯罪高发的“失落地区”。在1960 年代中期“去工业化”运动的影响下,普布诺地区作为传统制造业中心的地位不断下降,出现了大批坍塌和闲置的楼宇与工厂,附近地区的居民纷纷搬离该地区[13]。

(2)城市更新型创新区在更新改造之前以工业和仓储功能为主,具有建设密度偏低且功能单一的特征。布鲁克林科技三角区是由以工业和仓储功能为主导的工业区更新改造为创新区的一个典型案例[22]。该地区二战以前是美国第四大制造业中心和最重要的造船码头之一,也是布鲁克林水岸工业的核心和主要的仓储基地。但是,随着二战后纽约产业结构的调整,该地区的传统企业和人口不断流失,出现了大批闲置的厂房和仓库,近年来该地区通过一系列城市更新举措发展成为全球著名的创新区[15]。

(3)城市更新型创新区具有丰富的历史建筑和文化元素,为片区的文化氛围塑造提供了条件,但往往也会面临空间零散化和破碎化的问题,导致区域缺乏大片可开发用地,难以实现新植入功能的集中化布局。例如:美国匹兹堡上城区通过对历史建筑的更新改造使其成为一个富有活力的文化创意中心[11]。然而,由于闲置空间的尺度较小,并且缺乏较大规模的连片可建设空间,入驻该创新区的企业以小微型科技创新企业为主。

(4)城市更新型创新区在更新改造过程中需要协调多元主体的利益分配与冲突,其涉及的主体包括研究型大学和医疗中心等锚机构、各级政府、非营利性社会组织、支柱和成长型企业、创业企业、开发商和土地所有者、风险投资者和中介机构等[23]。能否处理好多元主体之间的利益分配与冲突一定程度上决定了城市更新型创新区建设的成败。

2 波士顿南海港创新区的更新规划实践

2.1 波士顿南海港创新区的更新历程

波士顿南海港创新区位于南波士顿,地处波士顿中心城区和洛根国际机场之间,占地面积约为4 km2,由海角堡(Fort Point)、海港区(Seaport)、港口区(Port)、会展中心(Convention Center)、100 英亩区(100-Acres)和雷蒙德·L.弗林海洋工业园区(Raymond L.Flynn Marine Park)等6 个部分组成(图1)。19 世纪波士顿南海港地区逐渐成为以玻璃、铸铁和造船业为主导的工业集聚区和南波士顿地区的羊毛贸易中心和货物储运中心。进入20 世纪,南海港地区作为制造业和贸易中心的地位不断下降。20 世纪末期,南海港地区除港口和海洋工业园区之外,其他大部分地区成为服务于港口的仓储区和停车场(图2)。

图1 波士顿南海港地区区位及构成

资料来源:作者根据参考文献[24-25]绘制

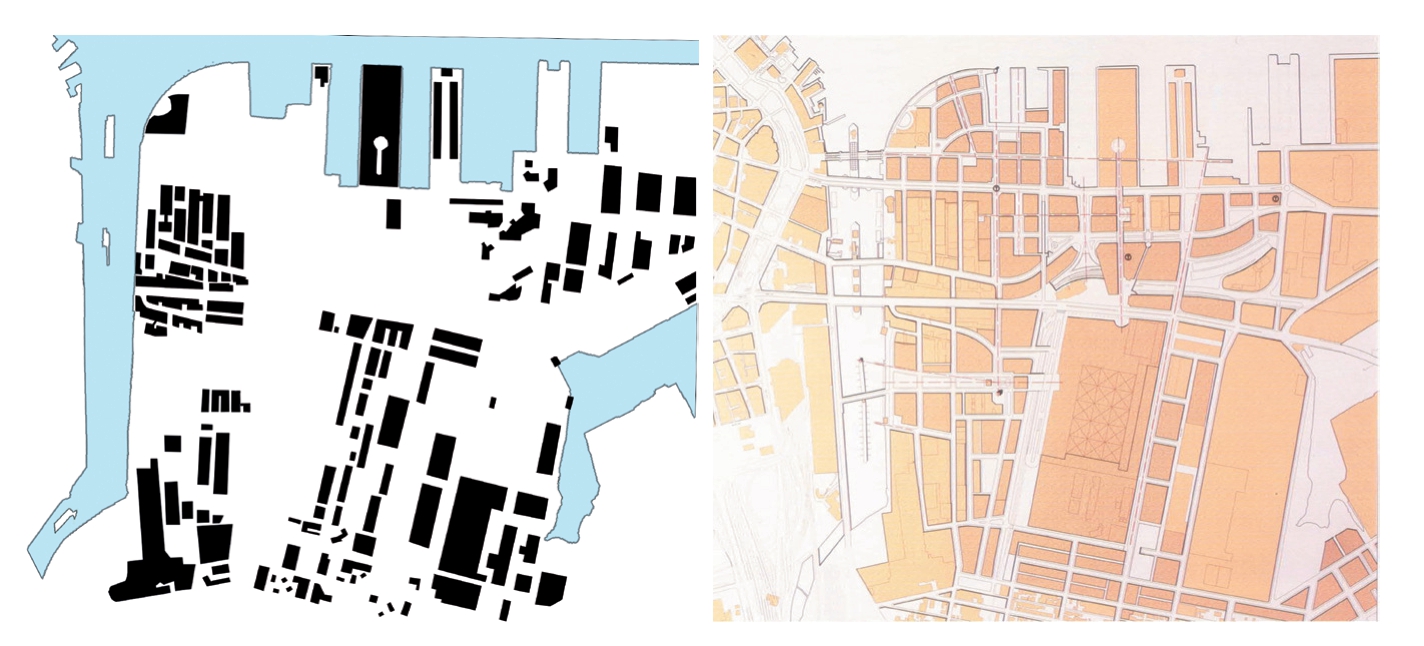

图2 2000 年左右的波士顿南海港地区

资料来源:参考文献[26]

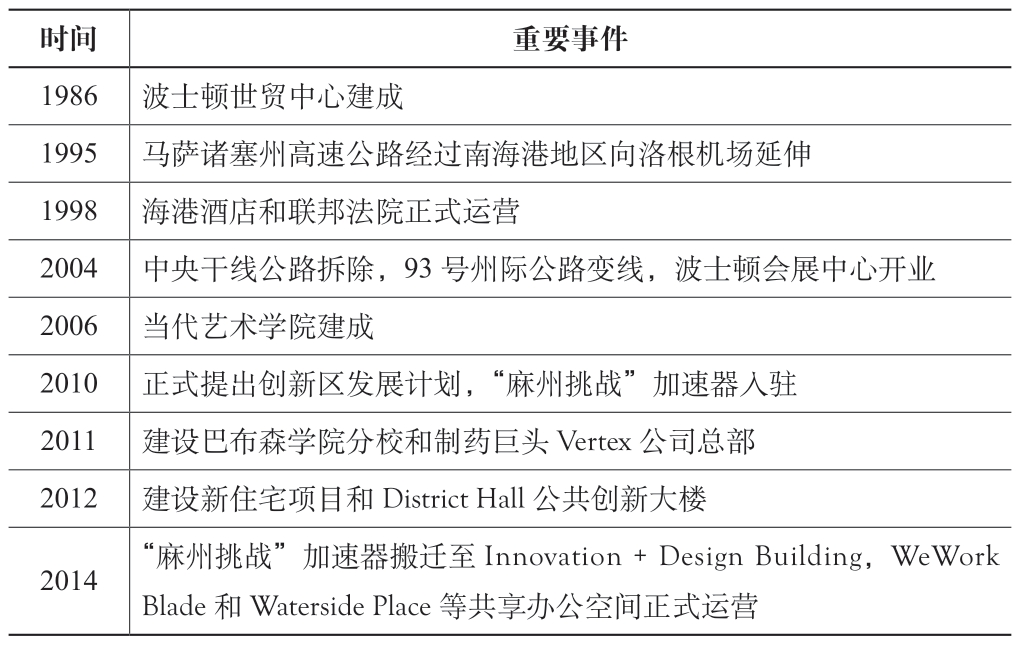

由于南海港地区毗邻市中心且拥有充足的可利用空间,波士顿当局于1990 年代开始关注该地区的更新改造,主要历程如表1 所示。早期的更新改造以新建标志性建筑和提升交通可达性为主,如在该地区新建了世贸中心、会展中心和州际高速公路等。2010 年,波士顿市长宣布了将南海港地区建设成为“创新区”的目标,拉开了该地区建设城市更新型创新区的序幕。当年,全球著名的创业企业加速器“麻州挑战”(MassChallenge)进驻南海港地区,并吸引了一批新兴科技企业设立办公机构。随着高校、总部大楼、公共创新大楼、共享实验室和办公空间的建设,南海港地区的创新体系进一步完善。

表1 波士顿南海港地区的主要更新历程

资料来源:作者根据参考文献[24,26]绘制

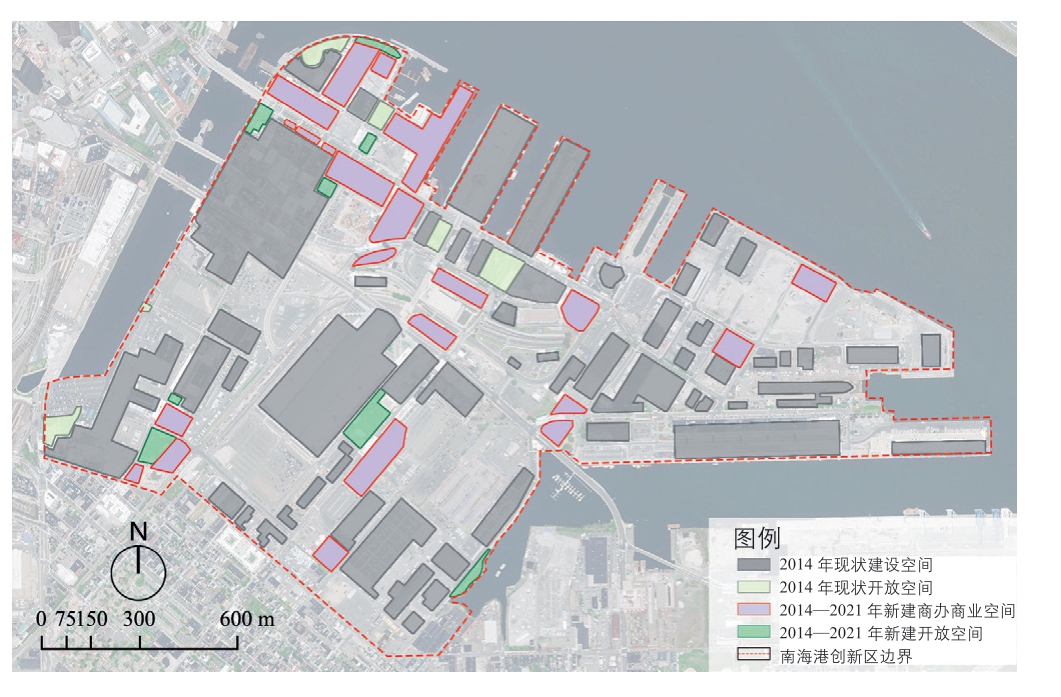

在上述更新改造措施的推动下,南海港创新区的面貌近年来不断发生着变化。从企业和就业数量的变化看,截至2011 年6 月,该地区就新增了50多家企业和2 000 多个工作岗位①参见Case Study: The Boston Waterfront Innovation District(https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/case-study-boston-waterfrontinnovation-district/27649/)。;截至2016 年底,该地区新增了200 多家企业和5 000 多个工作岗位;截至2019年底,该地区企业数量已接近1 500 家,就业人数达到4.2 万。从空间建设量的变化看,2014—2021 年间,南海港地区主要对海港区的许多面积较大的停车场地进行了更新改造,新建了30 余栋商办和商业楼宇和8 处开放空间(图3)。2021 年初,亚马逊(Amazon)提出了在南海港地区的扩建计划,将在现有可容纳2 000 名员工的办公楼基础上,新建一座可容纳3 000 名员工的办公楼②参见The Seaport has become Boston’s Innovation District.Somewhere former mayor Tom Menino is saying ‘I told you so’(https://www.bostonglobe.com/2021/01/30/business/seaport-has-become-innovation-district-somewhere-tom-menino-is-saying-i-told-you-so/)。。目前,南海港地区集聚了Vertex Pharmaceutical、PwC、BCG、Skanska USA、PTC 等多家在医疗保健、科技、建筑和咨询领域的龙头企业③参见PTC is right at home in Boston’s innovation district(https://www.ptc.com/en/blogs/corporate/ptc-boston-innovation-district)。,已发展成为全球著名的创新区。由于在城市更新型创新区建设方面积累的成功经验,南海港创新区几乎每周都要接待来自世界各地的考察团④参见Innovation Districts as A Strategy for Urban Economic Development: A Comparison of Four Cases(https://greatcities.uic.edu/wp-content/uploads/2019/11/Drucker-Kayanan-Renski-2019-Innovation-Districts.pdf)。。

图3 2014—2021 年南海港创新区空间建设情况

资料来源:作者根据2014 年和2021 年南海港地区的Google Earth 影像图绘制

2.2 波士顿南海港地区建设创新区的规划引导

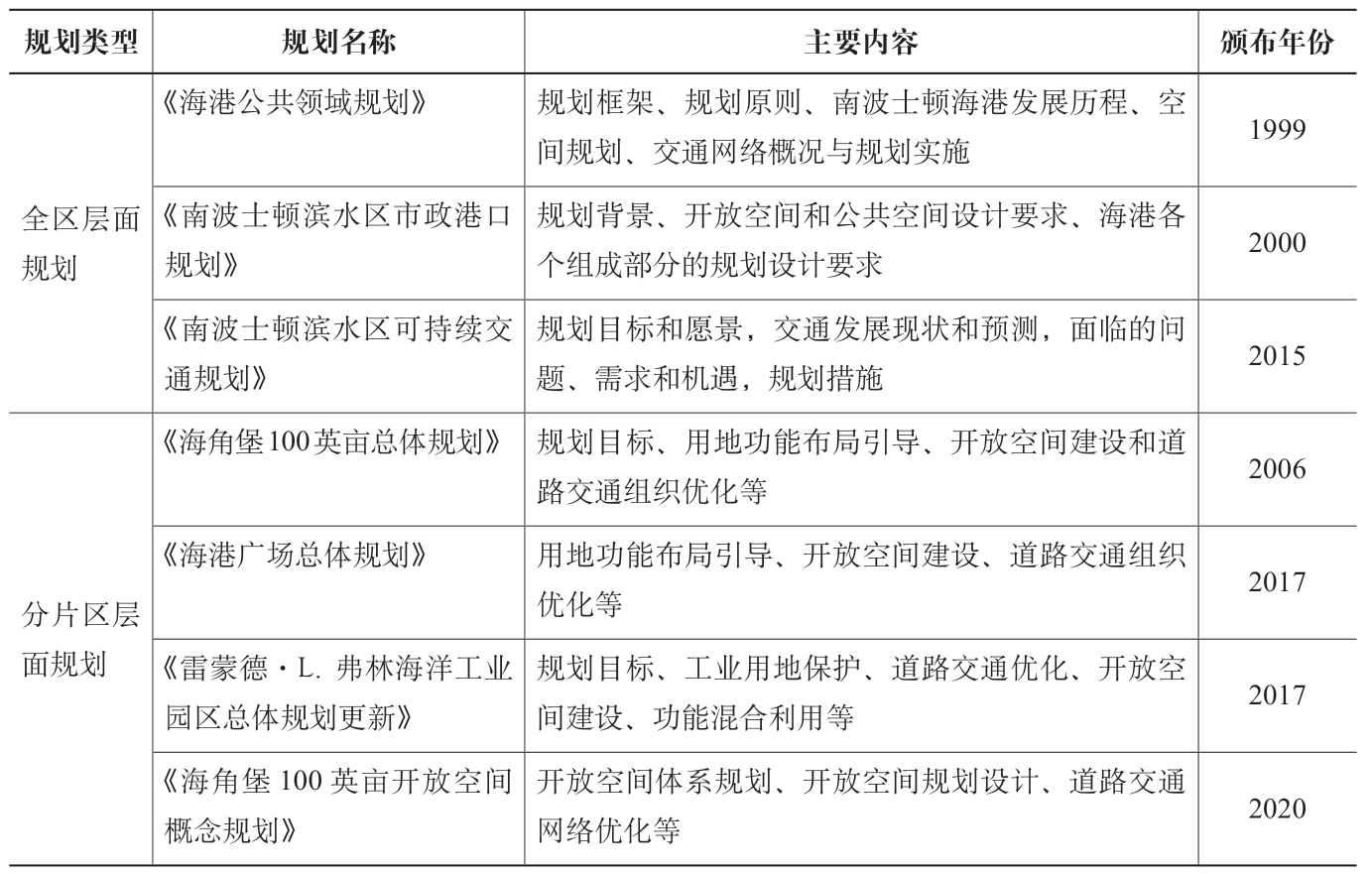

在推动南海港地区建设城市更新型创新区的过程中,波士顿市政府在过去20 多年来从全区和片区层面出台了7 项相关规划(表2),逐步明确了南海港地区的发展定位、发展目标、空间布局、功能组织等关键内容。这些规划对推动南海港建设城市更新型创新区发挥了重要的引导作用,主要表现为以下四个方面。

表2 波士顿南海港地区相关规划梳理

资料来源:作者根据参考文献[26-31]绘制

2.2.1 改善街区空间环境,建设开放和易于交往的创新区

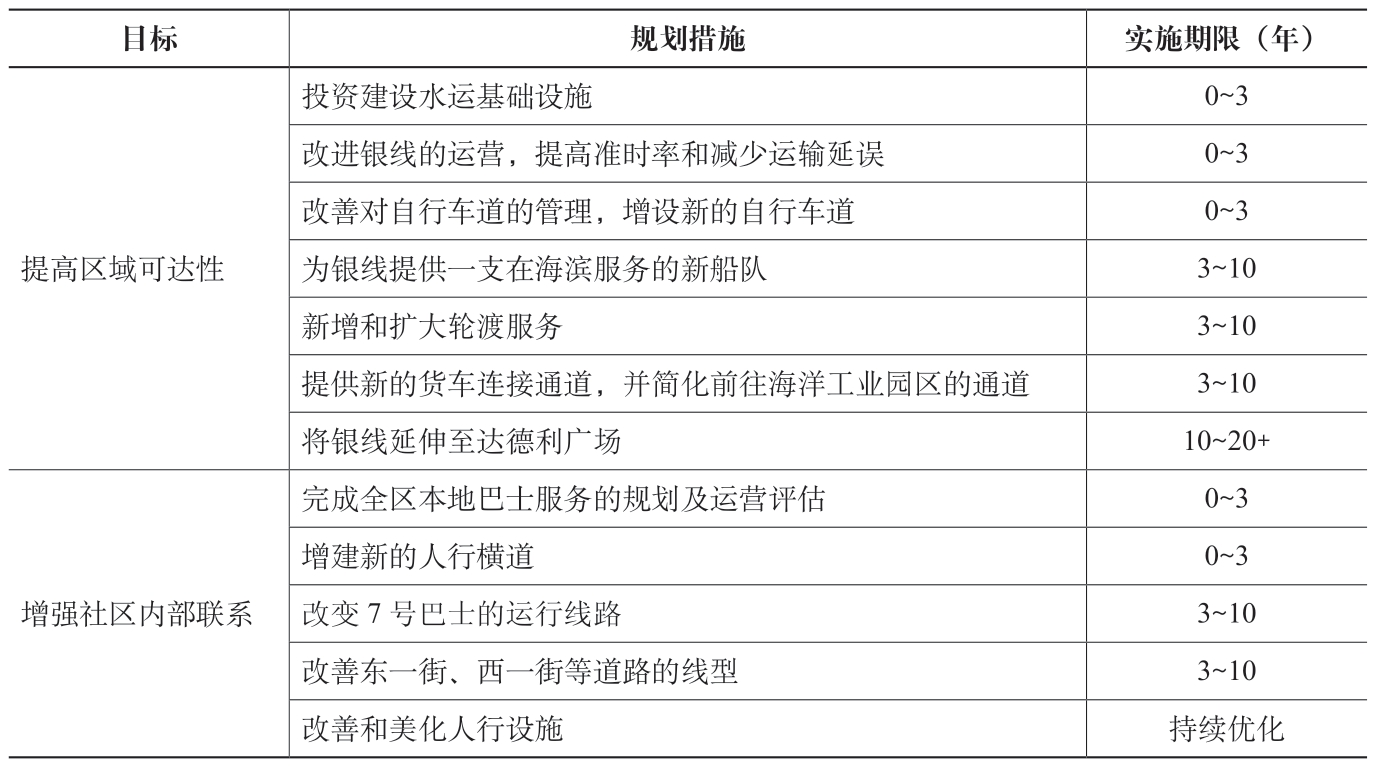

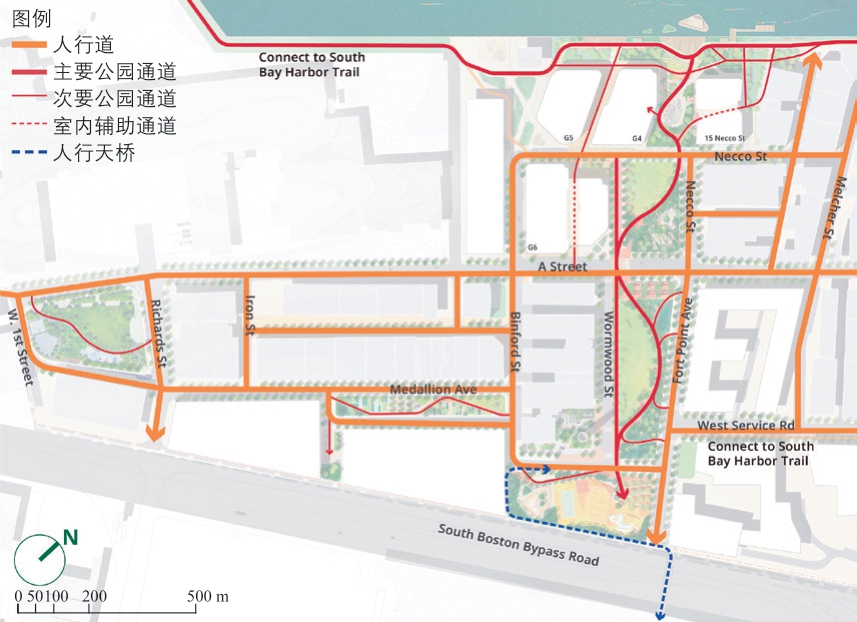

街区空间环境的改造在引领南海港创新区建设过程中发挥了重要作用。相关规划通过优化街区组织模式、构建开放空间体系、优化交通网络体系等措施对南海港地区的空间环境进行了整治,为南海港地区营造了一个高度开放和易于交往的街区环境。在优化街区组织方面,《海港公共领域规划》提出打造“小街区、密路网”的空间组织模式,提升了南海港地区的建筑密度和紧凑性,实现了南海港地区与市中心和其他地区在形态、视觉和功能上的整合(图4)。在构建开放空间系统方面,《海港公共领域规划》构建了南海港地区的开放空间系统,具体建设内容和标准在《南波士顿滨水区市政港口规划》中得到了进一步细化。《海角堡100 英亩总体规划》提出了新增6.9英亩的开放空间,这在2020 年编制的《海角堡100 英亩开放空间概念规划》中得到了进一步落实。基于上述规划构建的开放空间体系显著提升了南海港地区的空间环境,并增强了地区活力和人们的交往频率。在优化交通网络体系方面,《海港公共领域规划》明确提出了优化货运线路、增设轨道交通站点和公交线路、完善步行和自行车网络等措施。《南波士顿滨水区可持续交通规划》从提高区域可达性和增强社区内部联系两个方面提出了许多具体的规划措施(表3)。《海角堡100英亩开放空间概念规划》中则对该片区的步行交通网络进行了优化(图5)。

表3 《南波士顿滨水区可持续交通规划》的主要规划措施

资料来源:作者根据参考文献[27]绘制

图4 南海港地区1997 年左右的街区肌理和规划的街区组织模式

资料来源:作者根据参考文献[26]绘制

图5 海角堡100 英亩步行交通网络规划图

资料来源:作者根据参考文献[31]绘制

2.2.2 促进用地功能混合,应对创新型经济的弹性化需求

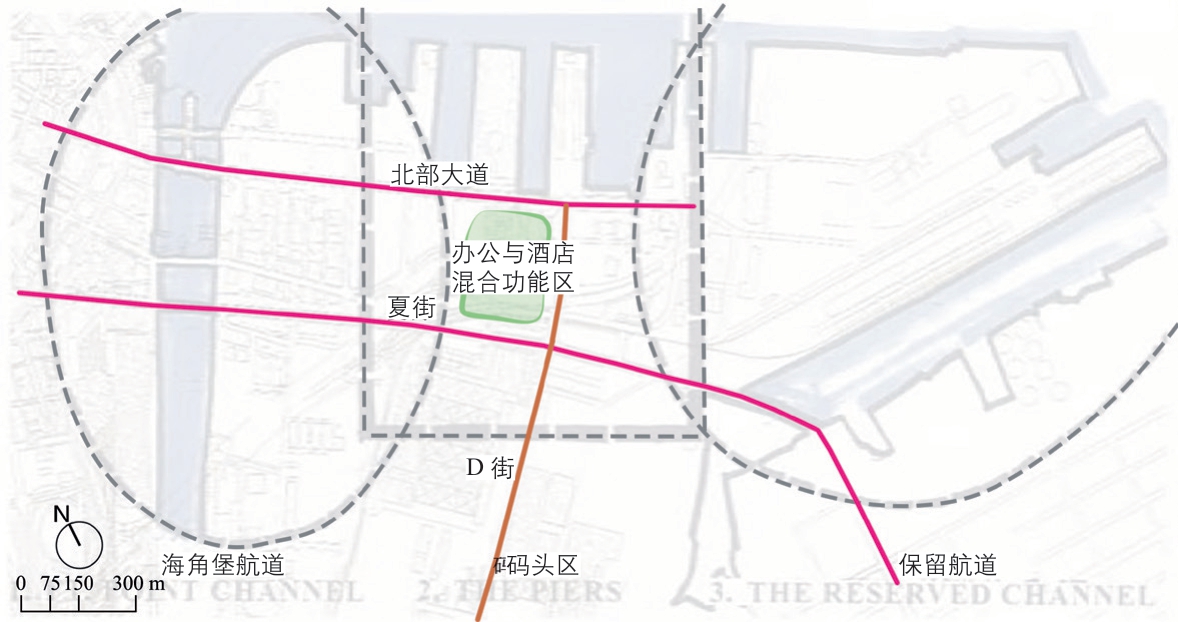

功能混合开发一方面满足了创新型经济发展的多模式融合和应变弹性需求,另一方面符合创意人群弹性化生活方式带来的工作、生活和娱乐空间的模糊化和融合化趋势[32]。《海港公共领域规划》将南海港地区划分为海角堡航道区、码头区和保留航道区三个片区,并对三个片区提出了用地混合布局的要求和规划策略。例如:规划提出码头区主要承担展览、酒店和交通等混合功能,在夏街和北部大道之间应提供一个服务于会议中心和世贸中心的办公和酒店混合区(图6)。各片区层面的规划也提出了明确的功能混合要求,并提出了具体的规划设计策略。例如:《海角堡100 英亩总体规划》明确规定新开发区域至少保障1/3 的住宅用途或者满足艺术家居住和工作的空间需求。《海港广场总体规划》通过打造“生活—工作—娱乐”一体化地块功能单元和促进楼宇内部功能混合的方式增强了片区的功能混合程度。

图6 南海港滨水的三大控制区

资料来源:作者根据参考文献[26]绘制

2.2.3 保护区域工业遗产,塑造创新区的文化氛围与特色

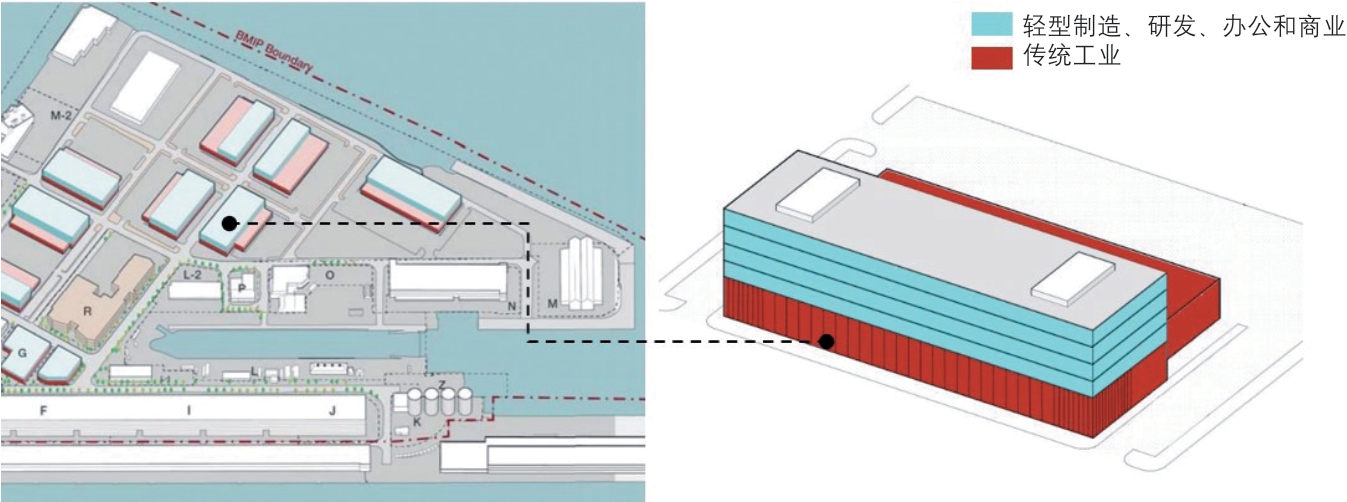

工业遗产不仅是地区发展历程的见证,而且也是地区特色文化的组成部分。作为波士顿市的传统工业区,南海港地区具有大量的工业遗产,这些也是与滨水岸线相得益彰的创新文化资源,因此对工业遗产的保护和再利用是南海港建设城市更新型创新区的重要内容。《海港公共领域规划》将保护和发展工业港口区作为城市更新的5 个核心目标之一,针对工业遗产集中的海角堡航道区,规划提出要严格保护建筑的历史价值和完整性,新建建筑在高度、材料、颜色和立面处理等方面应与历史建筑风貌相协调。《海角堡100 英亩总体规划》明确提出了对工业遗产周边区域的功能开发控制要求。《雷蒙德·L.弗林海洋工业园区总体规划更新》则在保护传统工业和建筑的基础上,设计了一种与传统工业建筑风貌相协调的新型工业建筑(图7),建筑底层发展传统工业以维持海洋工业园区工业发展的连续性,上层空间则可发展轻型制造业、商业、办公和研发等多种业态。

图7 海洋工业园区建筑功能规划图

资料来源:作者根据参考文献[30]绘制

2.2.4 推动共谋共建共享,提升创新区的多元化与包容性

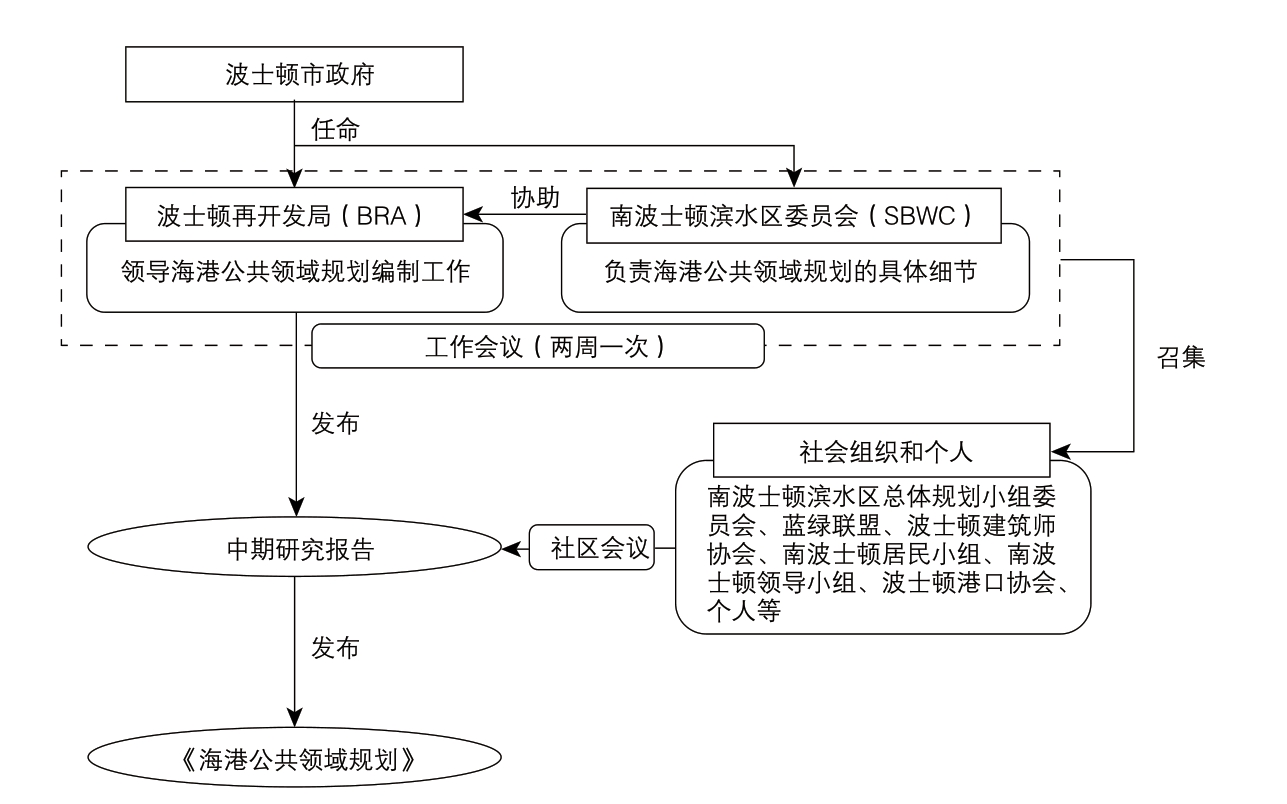

推动多元主体的共谋共建共享,有利于形成多元文化氛围,强化社会网络联系,促进街区创新生态的形成。共谋共建共享的更新规划理念在南海港地区的相关规划上得到了充分体现。例如:在编制《海港公共领域规划》的过程中,规划师、设计师、环保人员、民选官员、社区居民和相关公民等各方利益主体经历了长达两年多的协商与合作,期间举行了35 次社区会议和数百次小型会议(图8)。《海角堡100 英亩开放空间概念规划》也是规划师与社区和利益相关者经过长期研究和分析后达成一致的结果。在规划内容上,《海港公共领域规划》积极提升滨水开放空间的可达性和共享性,使波士顿港成为可供所有人共享的自然资源,并提出了经济适用房的规划建设方案,以及增加周边社区居民培训机会和工作机会的要求。《海角堡100 英亩开放空间概念规划》提出将为所有社区居民提供一个全天候的公园体验作为规划目标,以使不同人群享有多样化的公园使用体验。

图8 《海港公共领域规划》的多元主体协同编制机制

资料来源:作者根据参考文献[28]绘制

3 对国内城市更新型创新区发展与规划的启示

3.1 营造利于创新的空间场所环境

在南海港地区的更新改造过程中,对街区物质空间环境的整治和优化提升了街区的活力和吸引力,对营造地区创新氛围发挥了重要作用。国内针对城市更新型创新区的创新氛围营造可重点关注以下四个方面。首先,要对街区的空间环境进行更新改造,重点改善旧城区、老工业区、仓储区等空间低密度、松散化的街区组织模式,增强街区的密度和紧凑性。其次,根据街区的空间肌理,梳理整合现状开放空间,打造开放空间体系,引入智能化、数字化和网络化的新型基础设施,实现开放空间体系Wi-Fi 全覆盖,为人们提供智能化、多样化的交流场所和丰富的交流体验,从而促进知识的交流和传播。第三,对街区现状路网体系进行整治,拆除沿街临建、违建的建构筑物,并优化提升街道的空间品质,在此基础上通过新建、改建和扩建等方式建立完善的车行、步行和公共交通网络,从而提升街区的可达性和营造步行友好的街区环境氛围,增强人们面对面交流的机会和频率。第四,要注重对街区空间肌理和历史文化遗产的保护,发挥街区历史文化元素的特色优势,增强街区的文化氛围并凸显街区的独特性和标识性,强化人们的地区归属感和优越感。

3.2 构建多层级功能混合引导体系

南海港地区通过功能混合开发的方式增强了地区创新活力,并促进了创新主体与服务主体之间非正式社会联系的建立,优化了地区的创新生态。国内在促进功能混合方面大多采用“工改M0”和增加用地兼容性等方式,例如将工业用地(包括M1、M2 和M3)的用地性质变更为融合研发、创意、设计、中试、无污染生产等新型产业功能以及相关配套服务的新型产业用地(M0),从而提升用地的混合水平[33]。然而,这些方式易受资本逐利的影响,导致出现较高空置率的类办公和类公寓建筑,难以适应开放式创新背景下创新型企业和人才对于空间多元功能混合的需求[34]。借鉴南海港的经验,国内在推进城市更新型创新区建设过程中可探索建立分层级的功能混合引导体系。在总体层面,规划应提出用地兼容性和功能混合的指导性原则与要求;在组团层面,按照“生活—工作—学习—娱乐”功能一体化的基本思路,结合组团的发展定位,提出组团内部四大功能用地的比例和建设要求,实现组团内部生活、工作、学习和娱乐功能的融合发展;在地块层面,提出主导和辅助功能的类型及比例要求,并提出配套设施的引导指标。同时,为了避免不合理的土地混合对地块效益产生的不利影响,也可以采用“负面清单”的管理方式,列出地块不适宜的用地类型和设施[35];在建筑层面,明确不同类型建筑的水平和垂直功能混合场景,针对不同场景提出多元化、复合化的建筑空间组合模式。

3.3 注重“锚”机构的创新触媒效应

南海港地区通过波士顿会展中心和当代艺术中心的建设显著提升了地区活力,“麻州挑战”等加速器的建设则为该地区带来了一批创新企业,提升了该地区对高端创新要素的吸引力。因此,国内在建设城市更新型创新区的过程中要重视植入合适的“锚”机构以激发片区的创新活力和促进创新要素的集聚。一般而言,创新区内的“锚”机构可分为“创新锚”与“活力锚”。对于“创新锚”而言,一般可以选择具有较强创新服务能力的孵化器和加速器等小尺度创新空间,这类创新空间具有规模小、布局灵活等特点,可以在较短时间内集聚一批小微型科创企业,提升地区的创新氛围。有条件的地区还可以考虑与周边的高校和科研院所合作,植入符合地区产业特色的新型研发机构。“活力锚”的选择要坚持以人为本和多元包容的原则,避免出现更新改造的绅士化问题。具体而言,“活力锚”的选择不仅要考虑高学历和高收入创新群体的需求,同时也要考虑中低收入群体的需求;不仅要考虑新增创新型企业和人才的需求,也要考虑原住居民回迁和周边居民的需求。因此,“活力锚”的选择需要进行广泛的社会调查并充分考虑各利益相关主体的服务需求。例如:对创新基础较弱且原住民回迁意愿较强的地区,可考虑以一般的商业中心、文化活动中心和高品质公园与广场为主;对创新基础较强且以服务新增创新型企业与人才需求为主的地区,则可考虑布局博物馆、展览馆等地标性建筑。

3.4 建立可持续的规划和管理机制

南海港创新区的建设是在主导部门引领下,经过多元利益主体长期合作、讨论和协商而达成一致的结果,充分体现了共谋共建共享的更新规划理念。在借鉴南海港经验的基础上,国内在建设城市更新型创新区过程中应进一步完善规划的编制、管理、评估与调整机制,提升规划的效率和可持续性。首先,要建立专门的规划和实施管理机构。城市更新型创新区的建设涉及较多公共空间、基础设施和经济适用房等公共和半公共产品的建设,需要大量的公共投资,并且涉及多个权责部门,因此需要设立统一的规划管理机构。其次,建立有效的交流和反馈机制。管理机构应及时向社会公布规划成果,并负责组织各利益主体、社会组织和个人围绕规划成果进行反复的沟通与交流。第三,建立更新规划的评估与调整机制。定期对规划的实施效果、居民的诉求和区域问题进行评估,并以此为依据对规划方案进行动态调整或编制新的规划。此外,可以设立专门的创新区管理机构,负责创新区建成后的场所管理、运作和创新氛围营造[36]。例如通过组织社区文化节、创新创意展等形式多元的活动,加强社区居民与创意人群的互动、提升创新区的文化与创新氛围。

[1] KATZ B,WAGNER J.The rise of innovation districts: a new geography of innovation in America[R].Washington: Bvookings Institution,2014.

[2] 张京祥,何鹤鸣.超越增长: 应对创新型经济的空间规划创新[J].城市规划,2019,43(8): 18-25.

[3] FLORIDA R.Startup city: the urban shift in venture capital and high technology[M].Toronto: Martin Prosperity Institute,2014.

[4] 邱衍庆,黄鼎曦,刘斌全.创新导向的建成环境更新:从新趋势到新范式[J].规划师,2019,35(20): 53-59.

[5] 李健,屠启宇.创新时代的新经济空间:美国大都市区创新城区的崛起[J].城市发展研究,2015,22(10): 85-91.

[6] 任俊宇,刘希宇.美国“创新城区”概念、实践及启示[J].国际城市规划,2018,33(6):49-56.DOI: 10.22217/upi.2017.093.

[7] 邓智团.创新街区研究:概念内涵、内生动力与建设路径[J].城市发展研究,2017,24(8): 42-48.

[8] 许凯,孙彤宇,叶磊.创新街区的产生、特征与相关研究进展[J].城市规划学刊,2020(6): 110-117.

[9] 刘泉,黄丁芳,钱征寒,等.枢纽地区的创新街区模式探索——以大阪站前综合体知识之都为例[J].国际城市规划,2023,38(1):82-90.DOI: 19830/j.upi.2020.403.

[10] 任俊宇,杨家文,黄虎.创新城区的“生态—主体—空间”创新发展机制研究[J].城市发展研究,2020,27(5): 18-25.

[11] 解永庆,张婷,刘涛.创—城—人融合的创新城区规划经验与启示——以匹兹堡上城区为例[J].城市发展研究,2019,26(2): 16-23.

[12] 李珊珊,钟晓华.新都市制造业驱动下的城市更新实践——以纽约滨水工业地区为例[J/OL].国际城市规划: 1-16 [2021-06-13].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20200703.1841.002.html.

[13] 李健.创新驱动城市更新改造:巴塞罗那普布诺的经验与启示[J].城市发展研究,2016,23(8): 45-51.

[14] 高雅,杨兵.规划赋能下伦敦东区科创驱动式城市更新实践[J].国际城市规划,2020,35(6): 135-143.DOI:10.19830/j.upi.2018.391.

[15] 夏天慈,张京祥,何鹤鸣.创新经济驱动下的老城复兴规划方法探讨——基于纽约布鲁克林科技三角区的规划实践[J].现代城市研究,2020(5): 86-93.

[16] 周可斌,师浩辰,王世福,等.城创融合视角下工业区到创新街区的更新路径与国际经验[J].国际城市规划,2022,37(5):90-97.DOI: 19830/j.upi.2020.614.

[17] 张尚武,陈烨,宋伟,等.以培育知识创新区为导向的城市更新策略——对杨浦建设“知识创新区”的规划思考[J].城市规划学刊,2016(4): 62-66.

[18] 李冬生,陈秉钊.上海市杨浦老工业区工业用地更新对策——从“工业杨浦”到“知识杨浦”[J].城市规划学刊,2005(1): 48-54.

[19] 王丽艳,薛颖,王振坡.城市更新、创新街区与城市高质量发展[J].城市发展研究,2020,27(1): 67-74.

[20] 张婷,解永庆,刘涛.创新城区导向的城市更新策略:分析框架与国际经验[J].上海城市规划,2019(5): 123-128.

[21] 房静坤,曹春.“创新城区”背景下的传统产业园区转型模式探索[J].城市规划学刊,2019(S1): 47-56

[22] 尹丽娜.以创新城区推动城市存量空间更新发展的模式与策略[J].规划师,2021,37(增刊1): 11-18.

[23] WAGNER J,KATZ B,OSHA T.The evolution of innovation districts: the new geography of global innovation[R].New York: The Global Institute on Innovation District,2019.

[24] Aspen Institute.The development of Boston’s innovation district: a case study of cross-sector collaboration and public entrepreneurship[EB/OL].(2015-10) [2020-12-04].https://intersector.com/wp-content/uploads/2015/10/The-Development-of-Bostons-Innovation-District.pdf.

[25] New Jersey Future.Innovation districts: a look at communities spurring economic development through collaboration[EB/OL].(2012-08) [2021-04-25].https://www.njfuture.org/wp-content/uploads/2012/09/Innovation-Districts-as-Economic-Growth-Strategy.pdf.

[26] Boston Redevelopment Authority.The Seaport Public Realm Plan[EB/OL].(1999-02)[2021-03-04].http://www.bostonplans.org/getattachment/5484e9d8-d985-4c6d-8e7f-4530845b78fc.

[27] The South Boston Waterfront Sustainable Transportation Committee.South Boston Waterfront Sustainable Transportation Plan[EB/OL].(2015-01) [2021-03-04].http://www.bostonplans.org/getattachment/9ce259a6-9e73-467b-90db-b5e99890670d.

[28] Boston Redevelopment Authority.SouthBoston Waterfront District Municipal Harbor Plan [Z].2000.

[29] Boston Redevelopment Authority.Master Plan for Planned Development Area No.69 South Boston/The 100 Acres[EB/OL].(2007-01) [2021-04-16].http://www.bostonplans.org/getattachment/f1148e40-51d7-49bf-a47ed525e34eb29e.

[30] Boston Planning & Development Agency.Raymond L.Flynn Marine Park Master Plan Update[EB/OL].(2017-12) [2021-04-16].http://www.bostonplans.org/getattachment/820e6922-af1f-4470-bbbe-99dfa82df97c.

[31] Boston Planning & Development Agency.Fort Point 100 Acres Open Space Concept Plan[EB/OL].(2020-12) [2021-04-16].http://www.bostonplans.org/getattachment/e9bf1c3e-1f50-4514-9334-e29be1be9f86.

[32] 张京祥,唐爽,何鹤鸣.面向创新需求的城市空间供给与治理创新[J].城市规划,2021,45(1): 9-19,29.

[33] 卢弘旻,朱丽芳,闫岩,等.基于政策设计视角的新型产业用地规划研究[J].城市规划学刊,2020(5): 39-46.

[34] 戴小平,许良华,汤子雄,等.政府统筹、连片开发——深圳市片区统筹城市更新规划探索与思路创新[J].城市规划,2021,45(9): 62-69.

[35] 李晓刚.混合用地规划管控的制度创新——基于厦门自由贸易试验区的案例[J].城市规划,2017,41(7): 111-113.

[36] 邓智团,陈玉娇.创新街区的场所营造研究[J].城市规划,2020,44(4): 22-30.