引言

在快速工业化与城镇化进程中出现的乡村衰退问题已成为全球趋势[1-3]。德国、韩国、日本等国相继采取了土地整理、“新村运动”和“一村一品”运动等举措,探索适宜本国国情的乡村复兴道路。在中国,乡村发展及其更广泛意义上的“三农”问题一直是中央决策的重要关切点。进入21 世纪以来,在“工业反哺农业、城市支持乡村”政策思路的指引下,农业税费的减免改革成为减轻农民负担、促进农村发展的重要政策工具,但对于基层政府来说,这一改革使得其财政能力下降,并直接导致了农村地区公共产品的短缺[4]。“项目制”作为上级政府突破科层体制束缚、实现财政转移支付的手段,旨在弥补政府财政缺口,保障民生工程和公共服务的有效投入,并推动政府战略目标的落实[5]。面对相对充裕的上级财政预算与“捉襟见肘”的基层治理,政府项目下乡成为我国补全乡村公共服务欠账、落实城市反哺乡村的主要方式[6-7]。在这一过程中,以空间为载体的乡村规划成为配合乡村项目落地实施的平台工具[8]。项目与规划的大量出现破解了乡村治理的“中空”问题[8-9],驱动形成了以政府主导物质环境建设为主流的乡村建设模式[10]。特别是在党的十八大提出“生态文明”建设要求之后,全国各地利用“美丽乡村”“富美乡村”等政策提供的资金支持,积累了大量水利、交通、建设、旅游等领域的乡村公共产品[11],为乡村攒下了可观资产。然而,该类旨在补齐农村基础设施欠账、快速打造样本村庄、实现短期内形象提升的“输血”模式,逐渐暴露出不可持续的问题[12]。在此背景下,如何在乡村规划建设等工作完成之后运营盘活好乡村资产,并创造出源源不断“造血”的现金流,成为当前中国落实乡村振兴战略下可持续发展要求的核心议题。

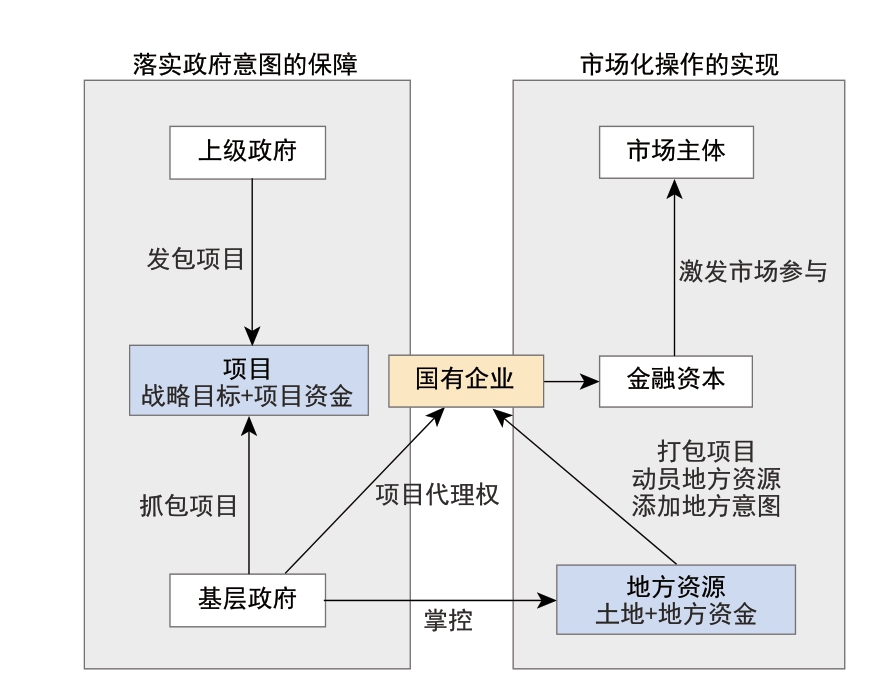

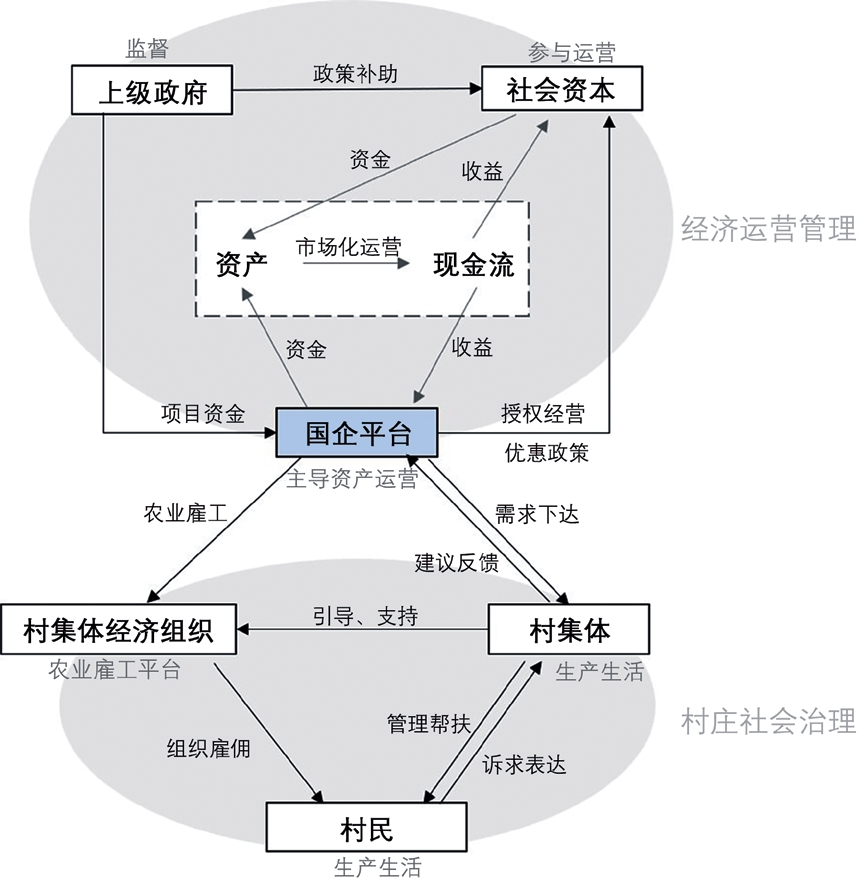

其中,实现项目下乡中资产的市场化运作是乡村物质建设转向乡村资产运营的重要任务。然而在实践过程中,乡村的市场化运作往往因政府和市场资本的特点而产生矛盾——政府掌握大量项目资金却缺乏市场化手段,其主导项目运作往往短于资产运营,迫切需要引入市场主体介入其中;农村土地制度改革为市场资本打开了下乡的体制通道[13],但乡村投资的效益缓释特征和资产化制度壁垒往往使纯粹的市场化主体持观望态度[14]。国有企业作为同时承担社会功能和经济功能的特殊公司形态,一直是地方政府引入市场资本,落实政策意图的重要市场工具[15](图1)。基于这样的判断,国企主导乡村项目运作推动下乡项目实现市场化操作,或许可以成为可持续视角下乡村建设与运营的新思路。

图1 国企在项目运作中的重要作用

由此,本文选取南京市江宁区钱家渡示范村(下称钱家渡)作为典型案例进行分析,深入剖析国企下乡后通过收储乡村资产快速实现乡村物质环境更新的建设历程,以及随后通过自营业态植入、市场主体引入等方式进行资产运营的过程。而后,笔者引入“强制通行点”(OPP: Obligatory Passage Point)理论,回溯兼具政策性与市场性的国企在钱家渡建设运营各个环节中诱发的乡村治理变迁,探讨因国企自身特点所施加在乡村社会的不可持续困境,并据此提出国企下乡运作项目的相应建议。本文可为中国特色农村集体产权背景下思考国企参与资产运营效益提供鲜活案例,为国内乡村振兴战略提供经验样本,为世界乡村复兴提供中国思考。

1 国企下乡构建市场化平台

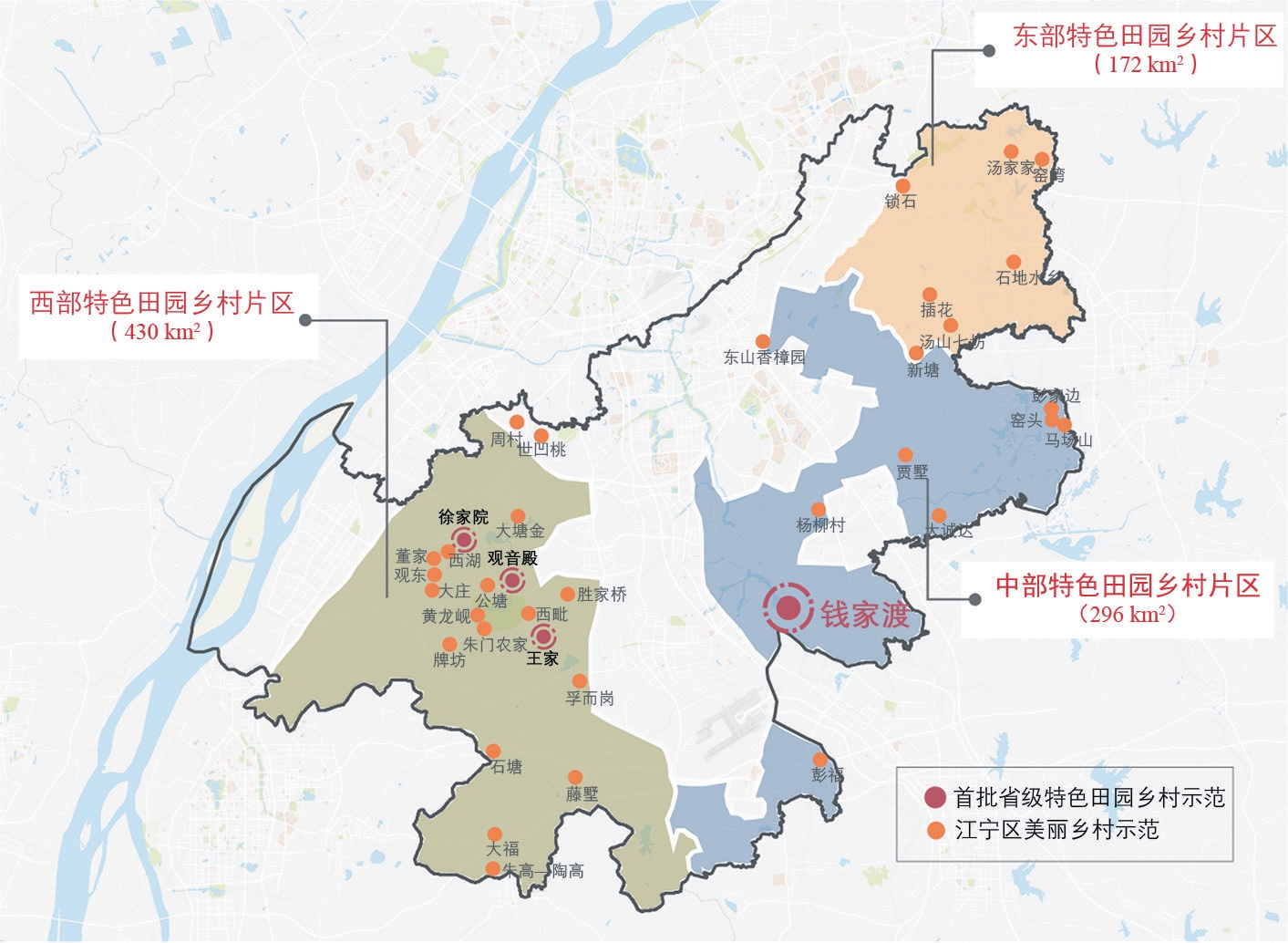

建设试点是地方政府保证政策落实、确立行动权威、规避全局风险的一种资源分配方式[16]。南京市江宁区在积极响应江苏省乡村振兴工作中,采取“点线面”结合的空间策略,利用项目下乡打造示范村来带动片区发展,形成了一批具有代表性和示范性的村庄。在大致经历了村庄试点、示范区建设、地域全覆盖三个阶段后,江宁区基本完成了全域美丽乡村的本底建设。进入新时代,江宁区继续探索乡村向高品质、特色化、综合体的方向发展,结合2017 年省政府启动的“特色田园乡村”建设行动,确立了江宁乡村发展新的战略目标。依据自然地理特征和乡村发展基础,江宁全区被划分为西部、东部和中部三个片区。其中东西部片区在2017 年前“美丽乡村”热潮中已建成大批示范村,如石塘村、汤家家、苏家等。中部地区由于地势相对平坦,不具备打造乡村景观的有利地形,因此还未形成示范型的亮点工程。此外,中部片区的湖熟街道是江宁经济发展的短板区域,街道财力不甚充足,甚至存在着部分市级重点帮扶村庄。综合考虑脱贫攻坚和提升中部乡村建设的双重意图,江宁区政府选择隶属于湖熟街道且位于中部片区核心区的钱家渡作为首批江苏省特色田园乡村(图2)。

图2 钱家渡在江宁特色田园乡村三大片区中的位置

钱家渡包含钱家渡村和孙家桥村两个自然村,隶属于江宁区湖熟街道和平社区,占地面积约16.5 hm2,有117 户共347 位村民①源自与和平社区村干部的访谈,2021 年4 月。。距离南京市主城区40 km,靠近S337 省道,但村内基础设施条件较差,与主要干道联系很不方便。村民生计主要依靠水稻种植和水产养殖,投入高而收益低,人口大量外流,村内房屋空置。财政方面,钱家渡所属的和平社区①2006 年8 月,南京市江宁区将原有行政村重组后形成社区,作为新的村集体自治组织。年集体收入不到17 万元,但每年人员工资支出80 万元,保洁、办公等支出200 万元,社会民生事业支出200 万元,资金缺口巨大,社区正常运转几乎完全依靠上级拨款维持②源自与和平社区村干部的访谈,2021 年4 月。。

2016 年,和平社区被认定为南京市市级经济薄弱村,江宁区政府为其投入2 000 万元扶贫基金。社区在政府的牵头下启用该基金与企业合作成立了农副产品销售公司,但不参与实际运营,每年固定获得所持有股份10%的分红。该类做法实则是社区获得了一笔免息贷款的授信,通过吃投资利息的做法,实现集体增收,助力村庄脱贫。这种方式终究无法解决社区自身造血能力不足的问题——由于缺乏精准对接市场的农副产品,村民收入渠道依旧没有得到有效拓展,遑论实现乡村振兴发展。

在2017 年“特色田园乡村”建设行动中,区政府考虑到战略落实的时效以及钱家渡所在社区和街道自身条件的局限,决定在钱家渡采取一个完全由区级国企平台具有丰富乡村运营经验的南京市江宁区旅游产业集团有限公司(下称集团)主导该村建设和运营的模式。经协调,集团决定投资2.8亿元对钱家渡进行建设改造。此次国企下乡主导项目运作清除了行政体制无法参与经营的障碍,打开了多元主体参与乡村建设与运营的渠道,构建了现有资源转化、重资产积累与盘活的市场化平台。由此,钱家渡开启了从破败闭塞的贫困村转型为南京周边以“水乡圩区”为特色的乡村热门打卡地的历程。国企下乡后,钱家渡的转型过程可以清晰地划分为前期物质建设资产积累和后期资产运营两个阶段。

2 资产收储下的乡村快速更新

传统平均继承权下的土地承包制容易导致村庄内产权破碎化和复杂化[17],不利于项目制下的快速建设与高效运作;乡村的小农经济结构也难以维持规模生产所必备的条件,无法直接面对市场。因此,2017 年3 月钱家渡的规划建设正式启动后,集团对村内资产的收储工作成为规划建设的第一步。此项工作由和平社区出面,动员村民与村集体签订协议,转让宅基地使用权及其上房屋的所有权,以及村内大田水田等承包地的经营权,此过程遵循村民自愿参加原则。而后,由村集体与江宁旅游产业集团签约,转让过渡以上权益。该集团按照补偿标准核算房屋面积,返回村民现金或在距离村庄6 km 外的集镇复建安置。由于“复建房”的“两证”(国有土地使用证和房屋所有权证)齐全,5 年后可以上市买卖,加之镇上生活环境和基础设施条件相对较好,因此两个自然村超过80%的居民选择搬迁,村内仅余约20 户村民未搬迁。村内的承包地方面,旅游产业集团支付村民每亩每年700 元的流转费和每亩300 元一次性的植补费③源自与田园水韵建设开发有限公司总经理的访谈,2022 年4 月。。至此,搬迁村民的宅基地使用权及其上房屋的所有权以及2 300 亩水旱田的经营权都收归旅游产业集团所有。

在上述过程中,村民搬迁后不仅可自主选择是否保留集体成员权,还凭借村内资产所有权的转让获得了部分稳定收入,实现了生活质量提升和资产增值④复建房计划于2023 年年中建设完成。建设完成前,搬迁村民多租住在龙都和周岗集镇,由社区负责管理。建设完成后,村民获得分房并办理房屋产权证,可选择迁入城市户口,也可选择保留农村户口,以保留选举、分红等村集体成员权益。源自与和平社区村干部的访谈,2023 年2 月。。集团则通过投入大量项目资金收储资产,掌握了房屋和田地在使用上的话语权,降低了面向原子化村民进行沟通和协调的组织成本,为钱家渡进行统一高效的物质环境改善和资产盘活打下了基础。不同于单纯逐利的市场主体,国企以行政目标为导向,有资金实力投入,可系统性地完成村庄建设;同时能够遵守规划约定,避免村庄肌理的破坏和土地产权的异化。

资产收储工作完成后,集团主导对钱家渡进行了快速的物质更新与规划安排。首先,集团出资完成了道路修缮、水系梳理、雨污分流等村庄内部基础设施建设,以及对外交通干线的联结等外部建设。在村内物质环境改善上,集团邀请了专业的规划团队进行整体设计,在保留原有肌理的基础上,对房屋进行基础加固与风貌统一,整体上打造简洁质朴的水乡风格。集团在一年内高效完成了房屋翻新62栋、生态停车场建设3 处、标准化公共厕所建设3 间、污水处理设备安装6 套,为村民生活和后续产业发展打下了良好的物质基础⑤源自与田园水韵建设开发有限公司总经理的访谈,2022 年4 月。。

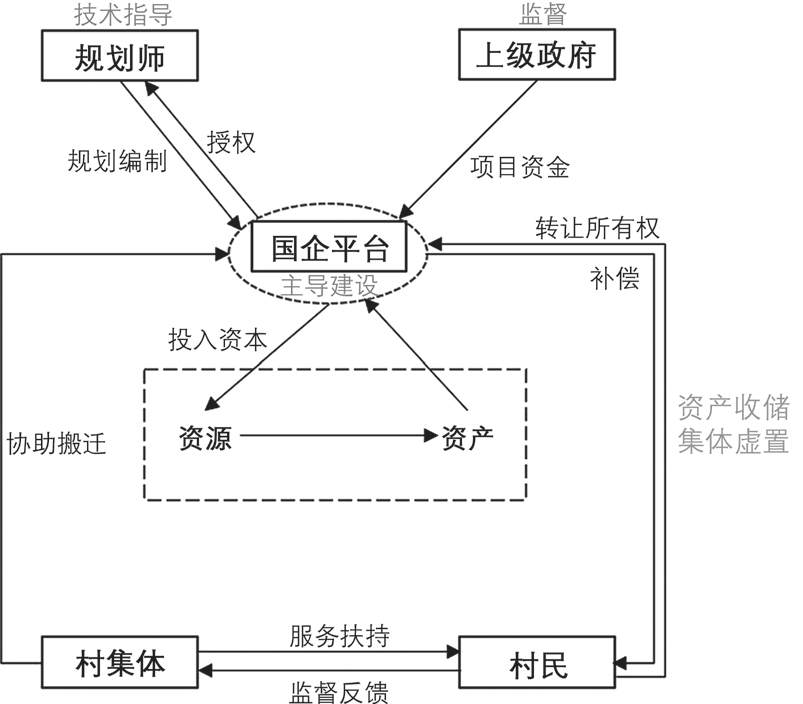

国企的强力介入使得钱家渡快速高效地完成了物质环境更新,推动了治理格局的重塑。但是这场村庄建设改造造成了两大后果。一村集体在此过程中被进一步是虚置[18]。国企对村民资产和村集体仅有的一栋房屋资产进行收储后,成为村庄发展的实际主导者⑥社区仅有的集体建设用地用于建设小学。国企进入后通过资金补偿的方式收储了该集体资产。社区曾与国企商洽想要获得一栋房屋自用,但最终未能谈妥。源自与和平社区支部书记的访谈,2021 年4 月。,加之政府项目自上而下赋予国企的绝对话语权,导致村集体彻底被虚置代管,成为资产名义上的拥有者和化解矛盾的中间人(图3)。二是村民间出现了分化。在收储过程中,村内一部分原来经济条件较差的村民因可置换资产少,得不到满意的补偿而放弃搬迁,将田地流转给国企后村内的老年人选择留在家中,年轻人则继续外出打工;另一部分放弃搬迁的村民是经济条件较好的村民,他们更注重在农村中保留自家宅地,以获得乡土情结的满足。资产收储后,钱家渡仅剩约20 人长期居住,原有社会结构被打破,村民经济状况的两极化导致原子化的加剧,乡村的社会稳定性受到挑战,村社主体式微。

图3 钱家渡建设阶段的组织结构

3 集体虚置下的乡村运营管理

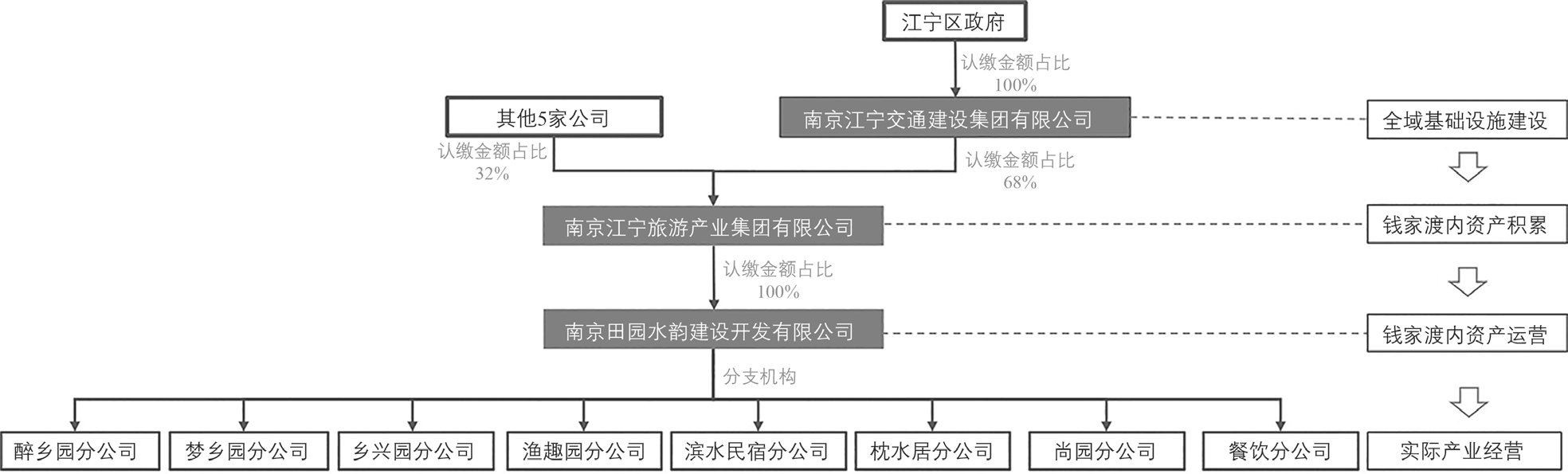

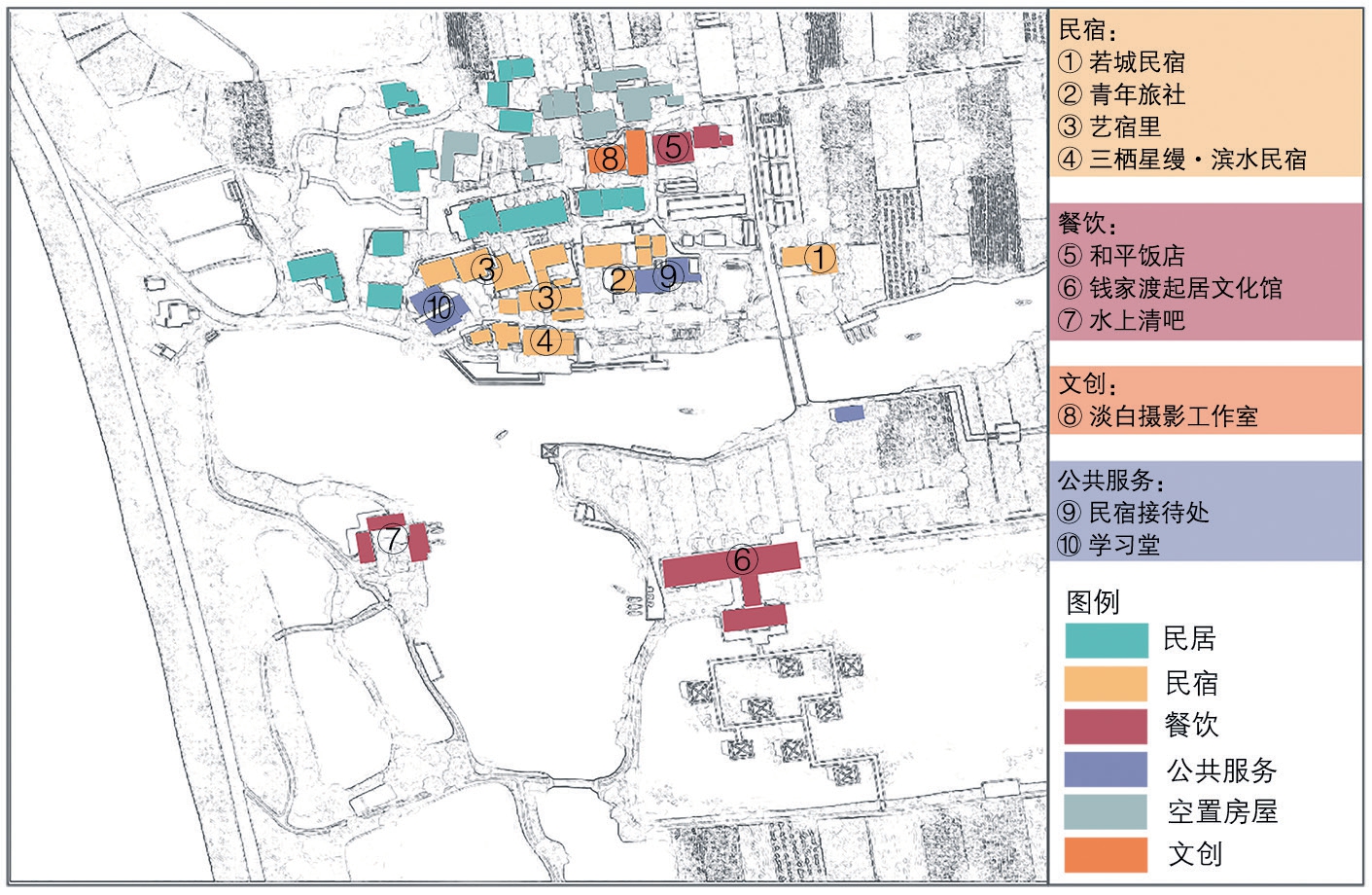

以集团为代表的区属国资平台汇集了政府资金在内的当地关键性资源资产,拥有较高的行政权重和使命,负责具有先导性、战略性的基础设施建设[19]。在“美丽乡村”行动实施以来的诸多乡村振兴项目运作中,江宁区始终坚持国资主导和示范引领,国企成为贯彻政策意图的重要力量。区政府于2011 年成立交通建设集团,以路桥工程起家介入乡村建设,打造了诸如黄龙岘、云水涧、西部乡村环线等重点项目。2016 年为统合全区旅游资源,助力全域旅游示范县的打造,在国资办的牵头下,在交通建设集团中的乡村业务板块基础之上成立了旅游产业集团(即上文所提的“集团”)。旅游产业集团负责全区旅游基础设施的投资与产品开发,成为推动美丽乡村、田园综合体、特色田园乡村等示范性村庄建设的主力军。集团通常率先进驻村庄做好先期的基础设施建设工作,之后退出市场让利于民,由村集体或市场主体自主经营。但在钱家渡案例中,街道和村集体能力相对不足,因此集团首次尝试负责村庄的整体资产运营。此外,在完成物质环境建设之后,专门出资成立了田园水韵建设开发有限公司(下称公司),专职负责钱家渡片区旅游资产的盘活与运营,其下设8 家分支机构,分别从事民宿、餐饮、垂钓等旅游产品的经营(图4)。

图4 钱家渡建设中涉及国企的基本架构

资料来源:作者根据天眼查(https://www.tianyancha.com/)相关资料绘制

3.1 资产盘活与自营业态植入

完成物质环境建设后,公司发挥资源整合能力,围绕“农业+”延长产业链,以盘活村内资产。依据田园观光、特色民宿、特色餐饮等旅游休闲产业定位,通过自营业态植入的方式,公司在钱家渡完成了从旅游产品开发到服务完善再到管理平台构建的全过程。公司首先在自身所掌握的部分房屋资产中置入了由内部员工运营的特色民宿和餐饮。针对村庄的自然条件,结合市场需求开发了形式多样的游玩产品,例如:根据村庄水网密布的特点组织了水上游线,将靠近主要道路的土地改造为农事体验区等。此外,公司通过设置统一经营标准保障了植入业态的品质,搭建了统一的民宿接待平台调配客源。在自营业态植入的过程中,公司尽可能地扩展产品种类,针对游客的具体体验指定发展方案,充分满足都市消费者在钱家渡的食、住、娱方面的多元需求。

在都市农业的打造方面,公司充分考虑钱家渡原有的水产养殖和农业种植特色,对外拓展资源,融入全区现有的都市生态农业产业链。组织方式上,由和平社区推动重构村内集体经济组织,作为公司与村民合作分工的平台,以此拓宽居民收入渠道。在具体运作中,公司负责规划选种并提供材料、工具和技术指导;和平社区牵头成立润和水产养殖专业合作社,承接公司的用人需求,进行规模化与标准化的种植。合作社由社区内种植能人负责管理运营,招揽村民成立种田小组,负责农田的实际种植。作物成熟后,公司统一收集运输到村外工厂进行加工包装,之后销售给村外订购客户、村内游客中心、餐饮店等地。为了便于农产品的推广,公司注册了“橹韵”“善米”等农产品品牌,突出水乡圩区的地域特色。

3.2 运营转型与市场主体引入

公司自主运营存在用人成本较高、员工收益与运营状况脱钩、市场敏感度较低等体制自身桎梏,导致运营效益低和创新动力不足等问题。基于此,公司在钱家渡开业并实现稳定运行后,决定不再“大包大揽”,2018 年开始对外招商引入市场资本,促进多元主体参与运营。为吸引市场主体进入,公司提供房屋租金减免、装修策划支持等优惠政策。其中,前三年租金按比例减免的房屋租赁优惠政策以及一间房屋第一年租金仅2~3 万元的低廉成本颇具吸引力①国企为市场主体和返乡村民提供优惠政策,房屋租金第一年减免75%,第二年减免50%,第三年减免25%,以吸引并帮助商户在三年内在乡村业态中扎根下来。。村庄的建设成效和优惠政策共吸引了7 位返乡村民以及1 位民宿专业运营商参与运营(图5)。市场主体的介入改善了缺乏运营动力、灵活性差的弊端,提升了乡村整体运营能力,进一步满足市场多元化需求。此外,公司的政策工具鼓励返乡村民参与运营,拓宽了村民分享村庄发展红利的渠道。

图5 钱家渡内商业店铺空间分布

在多元市场主体进一步充实乡村运营后,公司利用其资源优势着力解决村庄的引流难题,发挥整合能力打造利益共同体。公司充分对接其外部资源,利用大型会议的引入、创办微信公众号宣传活动、对接企事业单位的团建活动等方式保障村内稳定的客流,为村内多元主体尤其是缺乏经验与资本的返乡创业者创造持续性经营的条件。在对村内经营者的组织上,公司推出水上娱乐项目和住宿餐饮的“打包优惠”,整合旅游资源,联动其他经营者。此外,公司与市场主体收购村内村民的自种农产品,经过商品化包装再出售,将村内村民纳入经营体系。在此过程中,村民扩宽了收入渠道,经营者通过商品化前后的差价获得了收益,有利于村内形成更广泛的利益共同体。

3.3 经社分离的运营管理

在快速完成物质更新后,公司主导资产运营,村集体主导乡村社会治理,形成了经社分离组织模式的新稳态(图6)。公司围绕着面向大都市乡村消费的策略,一方面投入资金维护村内基础设施;另一方面捕捉市场需求,发现自身问题,调整运营策略,促进乡村资产更多地转化为现金收益。在引入市场主体缓解低效运营后,面对周边乡村业态的同质化竞争与消费需求变化,公司对接学校资源,进一步将简单的田园观光向研学劳动教育转变。在公司的强力投入与组织下,钱家渡的物质环境大大改善,收入和游客量增长幅度都排在江宁区的前列。开村营业至今,钱家渡年收入达到1 500 万元,先后荣获“2018 年度江苏省三星级乡村旅游区”“2018 年度南京市水美乡村”等多项荣誉,实现了乡村的跨越式发展。

图6 国企下乡后钱家渡经社分离的组织结构

村庄作为面向未搬迁村民的居住空间,由村集体负责其公共事务的管理。作为各方协调者,村集体负责向上反映村民诉求,向下协调村民矛盾,维护村庄稳定的经济社会环境。在这一过程中,和平社区通过集体资产转让与扶贫基金入股实现了增收,2019 年社区年收入达到了450 万元,是国企下乡前的20 多倍①源自与和平社区村干部的访谈,2021 年4 月。。因村内村民数量减少,基本支出总量减小,社区收支逐渐平衡,社区的行政管理能力也得到了进一步的释放。社区虽尚未实现通过集体分红让村民共享发展红利,但已能完成基本公共服务的供给。此外,社区还积极引导村民增收,助力形成集体经济组织整合村民参与生态农业链条上的分工,协调集团提供安保、保洁等岗位拓宽就业渠道。村内现有岗位基本可以满足常住村民的就业需求,还辐射带动了社区内其他村庄的村民参与。村庄的转型全面提升了村庄的宜居性,也满足了村民希望家乡发展的情感需要②村民对钱家渡的发展变化总体持积极态度,一方面生活环境全面提升,村内就业渠道增加;另一方面村民对钱家渡的转型发展感到自豪。源自与钱家渡内4 位村民的访谈,2021 年4 月。。

4 可持续视角下的国企下乡悖论

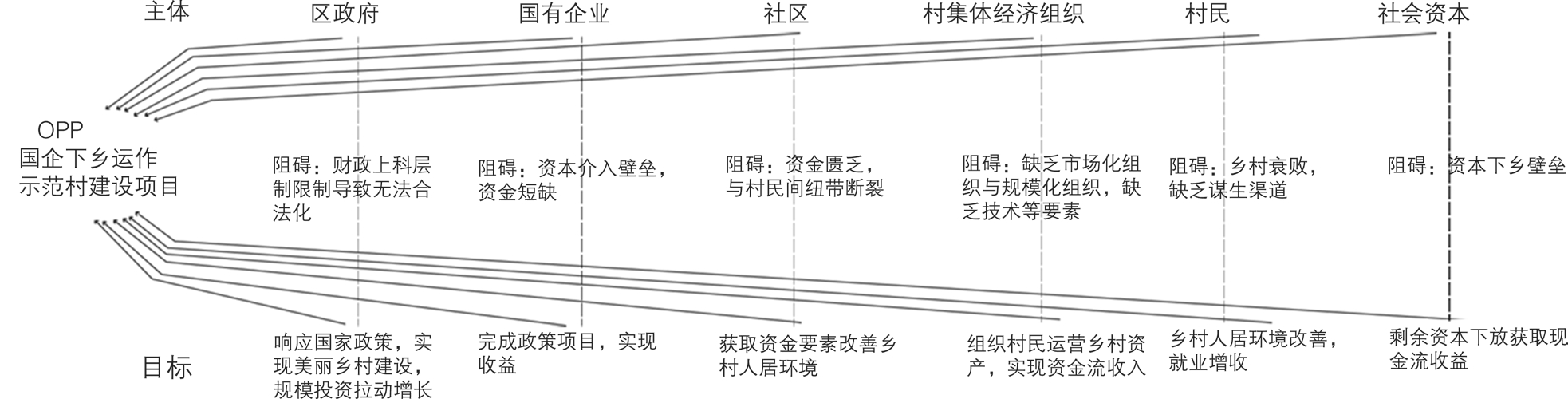

4.1 国企下乡的强制通行作用

进入后农业税时代,村集体等地方权威在乡村治理中面临着失效和失语[20],缺乏资源投入和有效组织的村民很难通过“弱者的联合”走出一条完全自主的乡村建设路径[21]。在这一背景下,乡村振兴的实现需要新的主体介入,重构乡村治理结构和利益网络。这一转变过程的实现,需要一个能开启主体间共同议题、促进沟通的特定承启点,即一个“强制通行点”[22]。“强制通行点”可以具体表现为一个项目、一揽子政策或规划等事件。经过这一系列事件,原来有着不同目标的各个主体能寻求到一个共同利益诉求点,从而汇聚到一起产生互动,形成新的组织网络。项目化操作打破了纵向的层级性安排和横向的区域性安排,将常规组织中的各种要素重新组合,包括各个参与主体、政策、法规、资产等,以完成一个预期目标[23],具有强制通行点的作用。

在钱家渡的案例中,国企主导下的示范村项目化操作成为钱家渡实现治理变迁的强制通行点。以建设特色田园乡村示范村为目标的项目运作释放出大量资金下乡,整合了政府、企业、市场、村民、村集体等多元主体,找寻到乡村治理重构的突破口(图7)。国企成为项目代理人,承担着关键主体的核心作用,组织其他主体合作完成乡村建设到运营的操作,搭建了统合权力、意志和资源的治理框架。经过这一强制通行点,钱家渡重构了治理网络,实现了跨越式发展。

图7 示范村建设的强制通行点

4.2 乡村环境下的商业模式困局

项目运作是地方政府完善基础设施建设、激发经济活力的重要选择。而在项目平台下引入市场资本、充分释放市场价值是项目运作成功的关键。地方政府通过行政手段,掌握作为核心资源的土地开发一级市场,通过公司制链接市场完成招商引资[24]。国企平台作为实现公司制的关键主体,将核心资源优势转化为金融优势,为建设良好的基础设施提供充足资金。良好的基础设施与政策引导进一步吸引了市场资本进入和资产价值上升,使国企实现盈利并获得融资便利。这种土地融资与基础设施投资的正反馈关系[25],是城市领域国企项目可持续运行的一般逻辑。但国企在农村土地上的资本化操作存在制度性障碍,导致城市适用的土地融资—基础设施投资的循环模式失灵,进而造成国企主导的乡村运营出现商业模式上的困局。

在钱家渡案例中,以集团为代表的国企收储村民宅基地上房屋的所有权,而宅基地的所有权归属于村集体。土地与房屋权属割裂带来的不完全产权问题,使得国企无法在银行抵押,实现资产的金融化操作。大量保障基础设施建设的先期投入资金在乡村凝结成了数目可观的国有资产,但通过金融手段的资本化过程遇到了障碍,这就使得资产经营难以获得与其市场价值相匹配的经济收益,导致国企前期投入的巨大成本无法回笼。社会资本无法进入乡村,资产化阶段便面临着更大困难。国企只能通过降低租金的方式吸纳市场主体租赁入驻,资产整体运营收益率低,单单是考虑运营成本都较难达到收支平衡①公司在钱家渡的运营成本主要为员工成本,每年总支出在2 000 万元以上,而总收入为1 500 万左右,无法实现收支平衡。源自与田园水韵建设开发有限公司总经理的访谈,2022 年4 月。。对于国企来说,这部分使用效能较差、难以实现收支平衡的资产是“不良资产”,需要国企内部大框架下其他板块的收益补充才能维持。就复制推广的示范意义而言,钱家渡终究是集资金、行政资源等集万千宠爱于一身的“盆景式”村庄。

无论是外部主体介入参与乡村振兴还是村社集体自主融资推动乡村发展,都离不开土地这一核心要素的市场化配置[26]。随着农业规模经营与承包地“三权分置”的推广,土地流转成为普遍现象,农业承包地的经营权对于村民而言已实现股份化和虚拟化[27]。在我国沿海省份,宅基地及其上房屋作为发展乡村旅游的重要资产和空间载体,其制度改革问题被越来越多地置于讨论范畴中[28]。从建设到运营,规划作为平台工具也应以空间为载体转向以制度为载体,承担制度改革的引导责任。国土空间规划下村庄规划可通过充分发挥用途管制、核发项目建设许可等法定依据效用,给予宅基地及其上建筑物进入市场的“合法身份”,促进宅基地入市以满足资本化的需求。国企收储运营乡村宅基地及其上房屋资产,一方面能顺应政府要求保障土地安全避免市场逐利,另一方面能实现资产循环增值,因此可以成为操作宅基地入市的先行主体。

4.3 资源过滤下村社自主性的丧失

上文提及,在介于政府和市场之间的国企运作下,钱家渡形成了稳定的经社分离的治理网络。首先,国企创造了具有稳定收入的经济组织模式。不同于市场主体对资金回笼速率和利润增值比例的严苛要求,国企保持了与政府稳定高效的对接关系,参与乡村振兴工作的目的多为承接政府的行政意志,因此国企在项目运作中敢于“真投入”,以实现乡村中高质量的物质环境积累,避免市场逐利的不良影响。与基层政府相比,国企兼具政府资金兜底与市场化操作的双重特性,能负责从建设到运营的全过程,避免出现建设与运营“两张皮”。其次,国企与社区明确分工,可形成稳定的社会组织模式。其中,摆脱资金匮乏束缚的社区负责协调村内社会事务,供给乡村公共产品,在原来基础上提升了乡村的治理效能。

但村集体主体性丧失的问题也约束了村庄发展模式的进一步跨越。“授之以鱼”的国企“输血”终究代替不了村庄的自身“造血”以致可持续。国企下乡运作项目的合法性与合理性来源于体制特点与资本优势,而不是村民的自发行为。这导致其行为主要对上负责,使得政府在乡村内有了更大的控制力。资产收储后村民的抽离与村集体的边缘化,使得政府意志进一步成为乡村发展的动力源。在后续运营中,作为主导者的国企成为外部资源要素进入乡村的过滤器。作为传统意义上的村社发展核心,村集体面临进一步的失能。乡村缺乏内生动力不仅容易助长市场主体的寻租行为,也使国企承担了过多实施成本[29]。因此,在钱家渡的案例中,我们看到资产盘活增值效率始终处在较低水平,路径依赖难以打破,高效的治理网络难以形成。

村集体以主体形式参与乡村振兴至关重要,因此政府项目下乡和社会资本介入应当以农户的组织化为前提[30]。后税费时代下的乡村振兴不可忽视国企运作项目作为强制通行点的平台作用,但也要尽力避免乡村自主性的丧失。国企下乡的运营模式,应从资产收储为基础的方式,转向村集体通过所有权入股合作的方式,从而扭转村集体的资本劣势,与国企共享运营收益。在运营过程中,国企应充当孵化器而不是主导者,通过资金投放和架构重组为乡村运营孵化外部环境。在村集体治理能力下降的背景下,具有非正式权威和一定社会资源的乡村精英可以扮演承上启下的中介者角色[31],承担起组织原子化村民个体的责任。通过鼓励返乡创业的乡村精英带动村民创业,传授经验技能,实现对乡村内部自主意识和运营能力的重建。

5 结论与讨论

分税制改革后,项目运作成为上级政府落实战略目标、保障地方基础设施建设的主要手段。大量政府项目裹挟城市资本投放到乡村,乡村的物质环境建设普遍改善,形成了可观的固定资产积累。随着乡村振兴上升为国家战略,乡村发展从强调物质建设的1.0 时代迈向强调可持续运营的2.0 时代,更多非政府力量参与乡村项目运营,弥补了政府力量的缺陷和不足。国企作为具有行政属性的市场主体,一直是地方政府在项目运作中实现资源整合、落实战略目标的重要市场工具。一方面其公益性与行政属性保证政府项目按目标与计划落实,避免违规寻租行为的产生;另一方面作为市场主体,其市场化的运作手段能接续完成乡村资产的运作,解决建设与运营“两层皮”的问题,是新时代实现可持续乡村振兴这一善治路径的潜在模式。

钱家渡作为典型案例,显示出国企下乡模式的可操作性。国企主导下乡项目运作充当强制通行点,打开了乡村治理重构的窗口,国企成为乡村发展的主导者。治理重构过程的前期是国企主导下村庄资产的快速收储与物质环境更新,后期是集体虚置下国企主导的资产盘活。在前期建设阶段,国企追求高效的物质环境更新,投入大量资金收储资产,采取协议搬迁策略节约组织成本;在后期运营阶段,国企通过植入自营业态与引入社会资本的方式盘活资产,通过经社分离的治理结构组织形成稳定的运营环境。国企下乡实现了乡村空间质量的大幅提升,搭建了资产运营的组织框架,促进了村庄由贫困村向文旅型消费空间的转变,乡村转型发展总体上是成功的。

然而乡村制度环境下,因国企自身特点带来的商业模式低效问题以及国企强势介入乡村社会带来的村社主体性丧失问题等,同样不可忽视。宅基地入市的限制使得国企难以通过资本化方式获取资产的完全市场价值,无法实现收支平衡。国企作为乡村从建设到运营的绝对主导者,过滤了外部资源要素,导致村集体被虚置,无法实现集体资产的积累。权威的丧失与资本的匮乏使得村集体失去自主性,乡村内部缺乏发展动力。在未来的实践中,国企下乡模式迫切需要打开宅基地资本化通道,以清除可持续商业运营的障碍。在具体实践中,需要通过外部要素疏通联络的方式,逐步弱化国企主导角色,扭转强制通行点,从而实现村庄内部自主性的孵化。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

[1] LIU Y,LI Y.Revitalize the world’s countryside[J].Nature,2017,548(7667):275-277.

[2] 张京祥,申明锐,赵晨.乡村复兴:生产主义和后生产主义下的中国乡村转型[J].国际城市规划,2014,29(5): 1-7.

[3] 申明锐,张京祥.新型城镇化背景下的中国乡村转型与复兴[J].城市规划,2015,39(1): 30-34,63.

[4] 周飞舟.从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J].社会学研究,2006(3): 1-38,243.

[5] 渠敬东.项目制:一种新的国家治理体制[J].中国社会科学,2012(5):113-130,207.

[6] 叶敏,李宽.资源下乡、项目制与村庄间分化[J].甘肃行政学院学报,2014(2): 14-21,125.

[7] 折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011(4): 126-148,223.

[8] 申明锐.乡村项目与规划驱动下的乡村治理——基于南京江宁的实证[J].城市规划,2015,39(10): 83-90.

[9] 焦长权,周飞舟.“资本下乡”与村庄的再造[J].中国社会科学,2016(1): 100-116,205-206.

[10] 孙莹,张尚武.乡村建设的治理机制及其建设效应研究——基于浙江奉化四个乡村建设案例的比较[J].城市规划学刊,2021(1): 44-51.

[11] 郭清岁.“项目下乡”模式的治理困境及对策研究[D].福州: 福建师范大学,2016.

[12] 申明锐,张京祥.政府项目与乡村善治——基于不同治理类型与效应的比较[J].现代城市研究,2017(1): 2-5.

[13] 王勇,李广斌.苏南乡村集中社区建设类型演进研究——基于乡村治理变迁的视角[J].城市规划,2019,43(6): 55-63.

[14] 王克.南京江宁:国企下乡担当“拓荒者”和“铺路石”[J].中国经济周刊,2017(27): 76-77.

[15] 黄速建,余菁.国有企业的性质、目标与社会责任[J].中国工业经济,2006(2): 68-76.

[16] AHLERS A L,SCHUBERT G.Strategic modelling: “building a new socialist countryside” in three Chinese counties[J].China quarterly,2013,216: 831-849.

[17] 赵燕菁,宋涛.地权分置、资本下乡与乡村振兴——基于公共服务的视角[J].社会科学战线,2022(1): 41-50,281-282.

[18] 申明锐.从乡村建设到乡村运营——政府项目市场托管的成效与困境[J].城市规划,2020,44(7): 9-17.

[19] WEI S J,XIE Z,ZHANG X.From “Made in China” to “Innovated in China”: necessity,prospect,and challenges[J].Nber Working Papers,2016,31(1): 49-70.

[20] 贺雪峰,印子.“小农经济”与农业现代化的路径选择——兼评农业现代化激进主义[J].政治经济学评论,2015,6(2): 45-65.

[21] 周应恒,胡凌啸.中国农民专业合作社还能否实现“弱者的联合”?——基于中日实践的对比分析[J].中国农村经济,2016(6): 30-38.

[22] CALLON M.The sociology of an actor-network: the case of the electric vehicle[M]// CALLON M,LAW J,RIP A.Mapping the dynamics of science and technology.London: Macmillan Press,1986: 19-34.

[23] 姚金伟,马大明,罗猷韬.项目制、服务型政府与制度复杂性:一个尝试性分析框架[J].人文杂志,2016(4): 29-36.

[24] 折晓叶.县域政府治理模式的新变化[J].中国社会科学,2014(1): 121-139,207.

[25] FENG Y,WU F,ZHANG F.Shanghai municipal investment corporation:extending government power through financialization under state entrepreneurialism[J].Environment and planning c: politics and space,2023,41(1): 20-36.

[26] 龙花楼.论土地利用转型与乡村转型发展[J].地理科学进展,2012,31(2): 131-138.

[27] 汤爽爽,郝璞,黄贤金.大都市边缘区农村居民对宅基地退出和定居的思考——以南京市江宁区为例[J].人文地理,2017,32(2): 72-79.

[28] 刘守英,熊雪锋.产权与管制——中国宅基地制度演进与改革[J].中国经济问题,2019(6): 17-27.

[29] 石欣欣,胡纹,孙远赫.可持续的乡村建设与村庄公共品供给——困境、原因与制度优化[J].城市规划,2021,45(10): 45-58.

[30] 陆文荣,卢汉龙.部门下乡、资本下乡与农户再合作——基于村社自主性的视角[J].中国农村观察,2013(2): 44-56,94-95.

[31] 付翠莲.我国乡村治理模式的变迁、困境与内生权威嵌入的新乡贤治理[J].地方治理研究,2016(1): 67-73.