引言

地下空间作为新的可利用空间资源,可以通过适应性的开发和复合利用缓和城市保护与发展间的矛盾,实现地区经济、社会和文化效益多元增长。我国保护与发展问题矛盾突出:城市历史地区建筑密度高,存在人员密集、交通易拥堵、环境与设施条件恶劣等问题,阻碍了城市现代化高质量发展;而大拆大建的开发模式虽在一定程度上适应了现代化发展需求,历史文化原真性却随之消逝。我国是世界上历史性城市最多的国家,城市历史深厚悠远,文化遗产丰富多样,历史承载深入生活,处理好城市化发展与历史文化传承之间的关系是历史地区完成“保护”和“发展”双重使命的关键。因此,以地上保护为核心,通过合理开发地下空间缓解保护与发展矛盾是未来的重要课题。

日本的地下空间建设始于19 世纪末,二战后日本城市文化遗产破坏严重,激发了人们对历史保护的高度重视,因此地下空间在后来的城市复兴中广泛应用于历史地区,为保留地上历史遗产、发展历史地区经济作出了积极贡献,在扩展城市空间、保护地面历史遗存、解决大城市病方面积累了丰富经验。目前我国地下空间整体开发呈大规模增长趋势,但历史街区及其周边的地下空间建设仍处于起步阶段,实践经验少、建设规模小,开发技术与统筹规划能力还需提高。为此,日本领先国际的地下空间建设实践值得我国学习与借鉴。

国内外学者对历史建筑、街区以及历史城市整体地下空间利用已有一定研究基础。日本学者西淳二在《城市的地下利用——地下道路的必要性和课题研究》(都市の地下活用 地下道路の必要性と課題)一书中提出地下空间对城市景观保护、地上地下一体化开发等有着重要作用[1];户所隆、田村圭介、高宫则夫等学者对名古屋历史中心区、东京站周边、札幌站前通的地下空间形成过程、规划设计与利用情况进行了梳理总结[2-4];廣井悠和减灾研究会(地下街減災研究会)对日本80 个地下街进行梳理,并对东京、大阪、名古屋等历史性城市的地下街一体化、复合化开发情况进行了系统分析[5];德·里恩佐等(De Rienzo et al.)通过构建意大利都灵的地下模型对城市的地下空间规划进行系统管理[6];贝内(Besner)从城市整体的角度对蒙特利尔地下步行系统和地下空间规律进行了系统研究[7]。我国学者张平在《历史街区保护与地下空间开发利用模式研究》中指出历史街区地下空间的开发应遵循开发与保护相结合、规模适宜性、地上地下一体化等原则,因地制宜地确定地下空间开发利用模式[8];童林旭在《地下建筑学》中以北京为例,提出利用地下空间对北京中心区的传统轴线、建筑遗产等进行保护[9];乔永康在《古都型历史文化名城地下空间总体规划策略研究》中从宏观、中观、微观三个层次阐述了地下空间开发对于古都型历史城市保护的意义[10];王永良在《西安明城区内钟楼地区地下空间研究》中对西安钟楼地区的地下空间建设背景、开发强度、功能、空间构成等进行研究,为历史文化保护区地下空间的开发利用带来思考[11]。以上这些研究对笔者深入探索历史地区保护与地下空间利用的关系起到了重要作用。笔者拟通过学习日本在城市历史地区地下空间的实践案例,解读其适应性利用特征,对我国不同类型历史街区的地下空间建设提出针对性建议。

1 日本城市历史地区及其地下空间发展概况

1.1 日本城市历史地区及其地下空间概况

根据《华盛顿宪章》,历史地区“不论大小,包括城市、镇、历史中心区和居住区,也包括其自然和人造环境。它们不仅可以作为历史的见证,也体现了城镇传统文化的价值”[12]。日本教科文组织沿用了这一论述——历史地区指在历史上或建筑上具有较高价值的旧城区。在日本,具有法定意义的表达历史地区的概念有“重要传统建造物群保存地区”①文部科学大臣根据市町村的申请,将位于与周围环境和谐一体的历史风致区中且具有较高价值的传统建筑物群选定为“重要传统的建筑物保存地区”。(后称“保存地区”)、“历史风致地区”②城市中具有历史传统活动和人文活动的历史街区与建筑环境。、“景观地区”等,类似于我国《历史文化名城保护规划标准》中的“历史城区”“历史地段”“历史文化保护区”等概念③参见GB/T50357-2018《历史文化名城保护规划标准》中华人民共和国住房和城乡建设部公告2018 年第250 号。。

日本地下空间主要包括地下铁、地下街、地下站点、地下停车场、地下变电所与共同沟等主要功能设施。日本的地下铁自1927 年开始建设,近百年来在13 座城市共建设了总长约852 km的线路,最深线路可达地下42.3 m④数据来源:作者根据公开资料测算整理。,这些城市中有12 座具有400 年以上历史。地下街伴随着地下铁的开发自1930 年代开始建设,目前日本共登记了80 处地下街,总面积达到120 万m2,其中近半数的地上空间与历史文化相关。地下街的建设会统筹考虑地上功能以及地下停车、步行通道等空间,形成完整的功能组织。日本面积最大的一体化地下空间位于东京站及其周边地区,连接面积达26.3 万m2[13],地下步行距离长达18 km,地区历史可追溯至江户时期。地下变电站与共同沟建设应用成熟广泛,在东京400 个变电站中有约160 个位于地下,包括位于历史建筑高野山东京别院地下的超高压变电站;东京城市地下共同沟总长达126 km,最深可达40 m[14]。

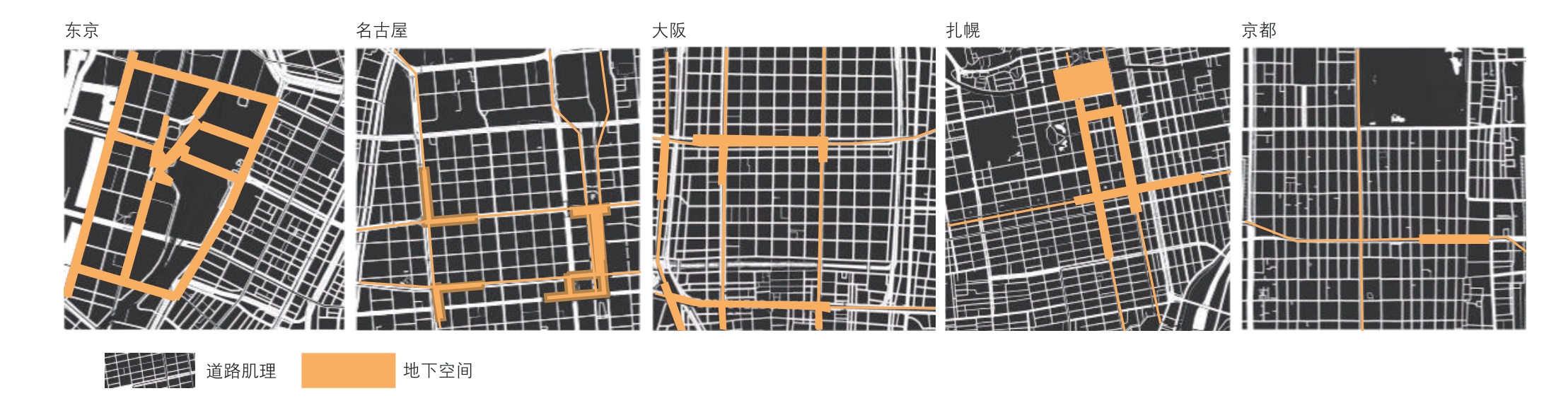

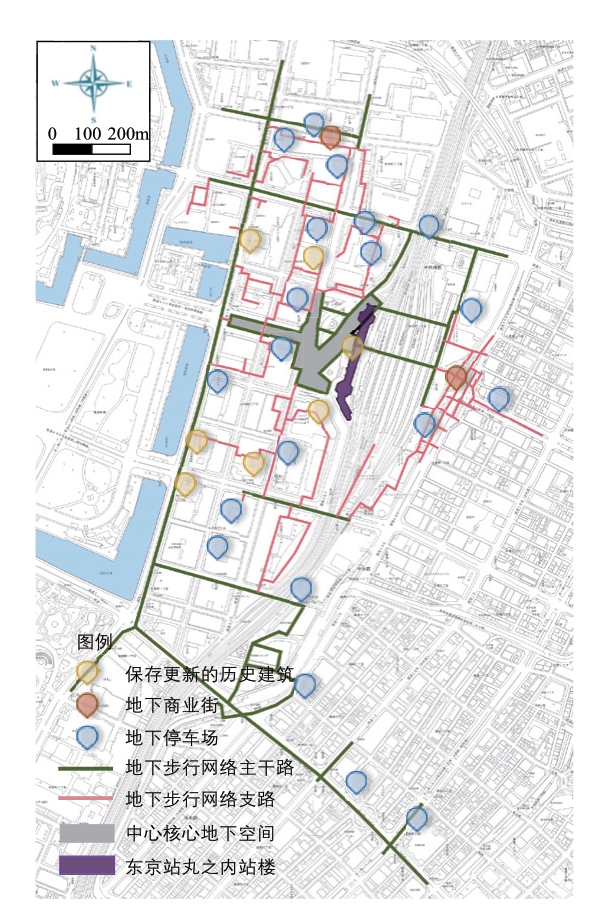

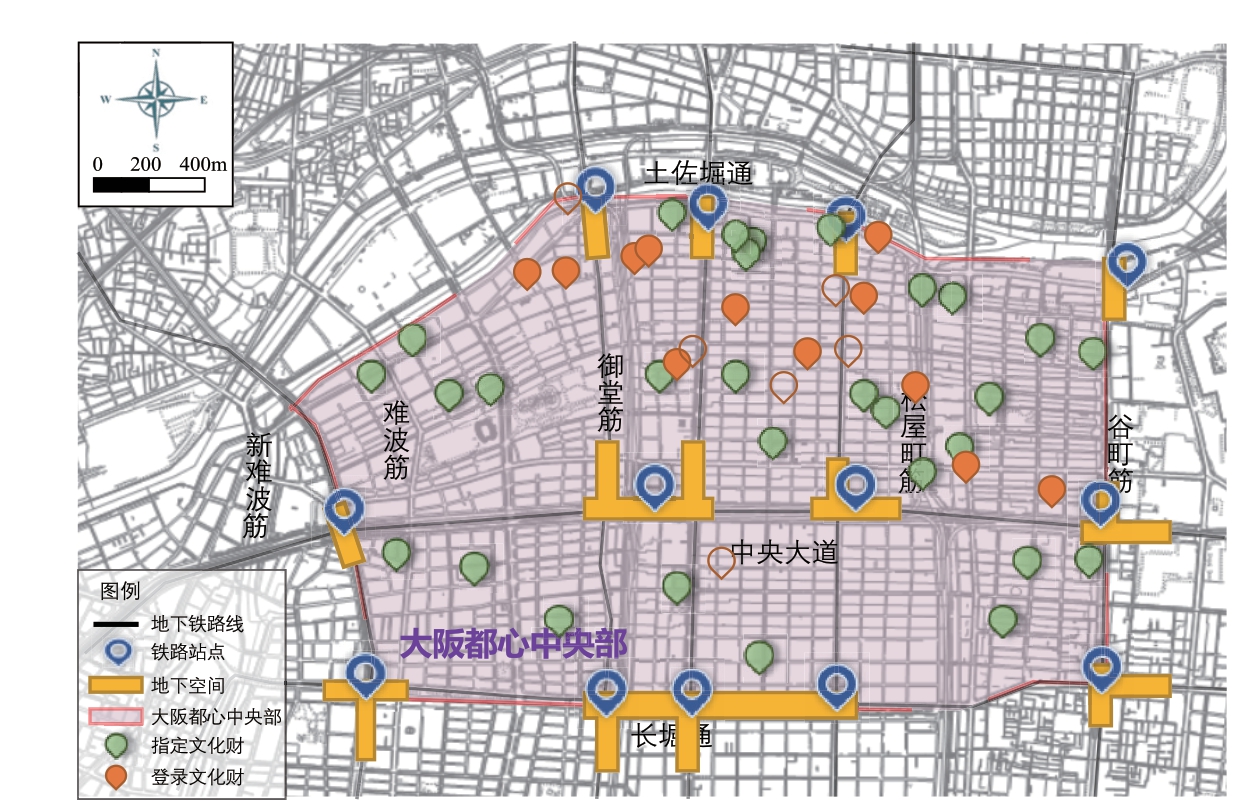

日本古代城市主要分为城下町⑤町:街区街道。相当于中国的城镇街道。、宿场町、门前町、商家町、港町等类型,其中城下町是围绕地方政权中心的城堡建立起来的繁华地区,城市的迭代发展使得城下町地区演变成为大多数现代化大都市的中心。据统计,日本人口在50 万以上、历史超过300 年的县府城市中,有72.2%拥有城下町地区(表1)。日本历史地区地下空间多位于城下町地区,这与城市历史发展演变规律以及土地利用私有制密切相关。日本三大都市圈中心城市东京、名古屋、大阪以及地方枢纽城市札幌、京都的城市中心均是城下町地区,建有大面积的地下空间(图1)。城下町地区的特征是街道肌理呈棋盘式,由于日本的土地私有制规定只能在公共空间进行地下开发,因此日本历史地区的地下空间大部分按传统的街道肌理呈现网格化布局,这种布局方式也有利于地下空间的实际建设。

图1 部分日本城市的城下町地区街道肌理与地下空间图底关系

资料来源:作者基于https://snazzymaps.com/底图绘制

表1 2019 年日本人口50 万人以上地方县府城市的历史与地下空间情况

注:“—”表示不涉及。

资料来源:作者根据实地调研与维基百科数据绘制

1.2 日本城市历史地区地下空间的发展

笔者对日本历史地区地下空间的发展演变进行了梳理研究,将其发展历程分为以下三个阶段。

(1)第一阶段(19 世纪末—20 世纪初):被动式基础开发

19 世纪末明治维新运动兴起,受西方文化思潮冲击,日本进入高速城市化阶段,并伴随生活环境污染、空间拥挤、交通堵塞等大城市病。地下空间建设是城市经济发展的必然趋势[15]。日本地下空间从上下水道建设起步,围绕隧道、公路、发电站等基础设施开始完善。这一时期城市历史保护还未出现区域划分,地下空间建设以缓解地区发展基础性难题为目的的被动式开发为主,但已有保护建筑、名胜古迹、国宝等的法律政策出台以应对西方文化的冲击,如《史迹名胜天然纪念物保护法》(1919年)、《国宝保存法》(1929 年)等。

(2)第二阶段(20 世纪中期):主动式规模开发

这一时期日本历史地区地下空间利用迎来发展的关键转折点。一是1920 年代—1960 年代的战争对许多历史城市造成严重破坏,市民对复兴城市文化、保护历史遗迹的情绪高涨,催生了1950 年《文化财保护法》的颁布,该法明确规定地下开发要以保护地下埋藏物优先,自此日本的文化保护进入法制化阶段。二是1960 年代—1980年代,以战损城市大规模复建、东京奥运会等重大事件为契机,地下空间被整体纳入新一轮的城市规划建设中,并在这一过程中充分考虑了文化保护的因素。如名古屋《都市计划法》中规定地下空间开发要考虑文化保护的需求①参见名古屋城市规划史编撰工作委员会编写的《名古屋城市规划史》。;东京首都高速在皇居、迎宾馆、东京站等多处历史建筑周边采用下穿的方式保护地上景观。1935—1980 年间历史地区地下空间顺应整体地下空间建设趋势呈大规模主动开发,日本地下街从无到有增加了80 万m2,开通地铁的城市增至6 座且均是历史性城市。

(3)第三阶段(20 世纪末至今):主动式深度开发

20 世纪末日本的平均城市化率已超过65%②参见公开资料:総務省「国勢調査」https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kelka.html。,2010 年东京、大阪、名古屋、京都等的城市化率陆续突破90%,城市地上空间资源紧缺。信息时代经济指数增长带动地下空间规模持续增长,截至2010 年地下街建设总量突破120 万m2,2019 年日本地下铁路网密度达0.2%③数据来源:作者根据公开数据测算。(我国同期仅为0.05%),东京都则高达15.3%;随着1989 年《推进地下空间公共利用基本计划的制定》④《地下の公共的利用 の基本計画の策定等の推進について》(1989 年):划定了地下空间指导计划对象城市,有计划地推进对象城市地下空间在地下街、地铁、地下停车、地下公共设施等方面的发展建设、规模开发,明确地下空间网络化利用的决策方法。、2000年《大深度地下空间特别措施法》⑤《大深度地下の公共的使用に関する特別措置法》(2000 年):明确大深度地下的定义、适用条件、适用的建设事业、基本方针以及审批的行政机构与事项等。、2001 年《关于地下街的基本方针》⑥《地下街に関する基本方針》(2001 年):对地下街的新建、扩建进行控制,对现有地下街进行修缮,完善安全设施与管理,减少地下商业活动对步行环境的影响等。的颁布,以及地下开发技术的迭代更新,地下空间网络化、复合化、深度化成为未来发展趋势。历史地区地下空间在空间结构、功能布局、生产效益等方面更加成熟完善,对地区旅游带动、文化传播、经济发展都有着积极影响。未来大深度地下开发将大大降低地下空间开挖建设对地面文化遗产带来的振动、沉降噪音等影响。

2 日本城市历史地区地下空间适应性利用

适应性利用最早在建筑领域被定义为“建筑物改造的过程,改造后的建筑用法功能不同于最初的设计”;在历史保护方面是指通过适应性利用(人工介入的行为手段)使历史建筑、历史地区、历史景观适应新的现代化需求,焕发新活力,同时保留其原真性的风貌和环境[16]。本文所述的历史地区地下空间适应性利用,是以保护地面历史空间肌理为前提,根据地区在经济、空间、功能等多方面的发展诉求,合理适度地利用地下空间,以缓解保护与发展之间的矛盾。

2.1 空间的组织模式

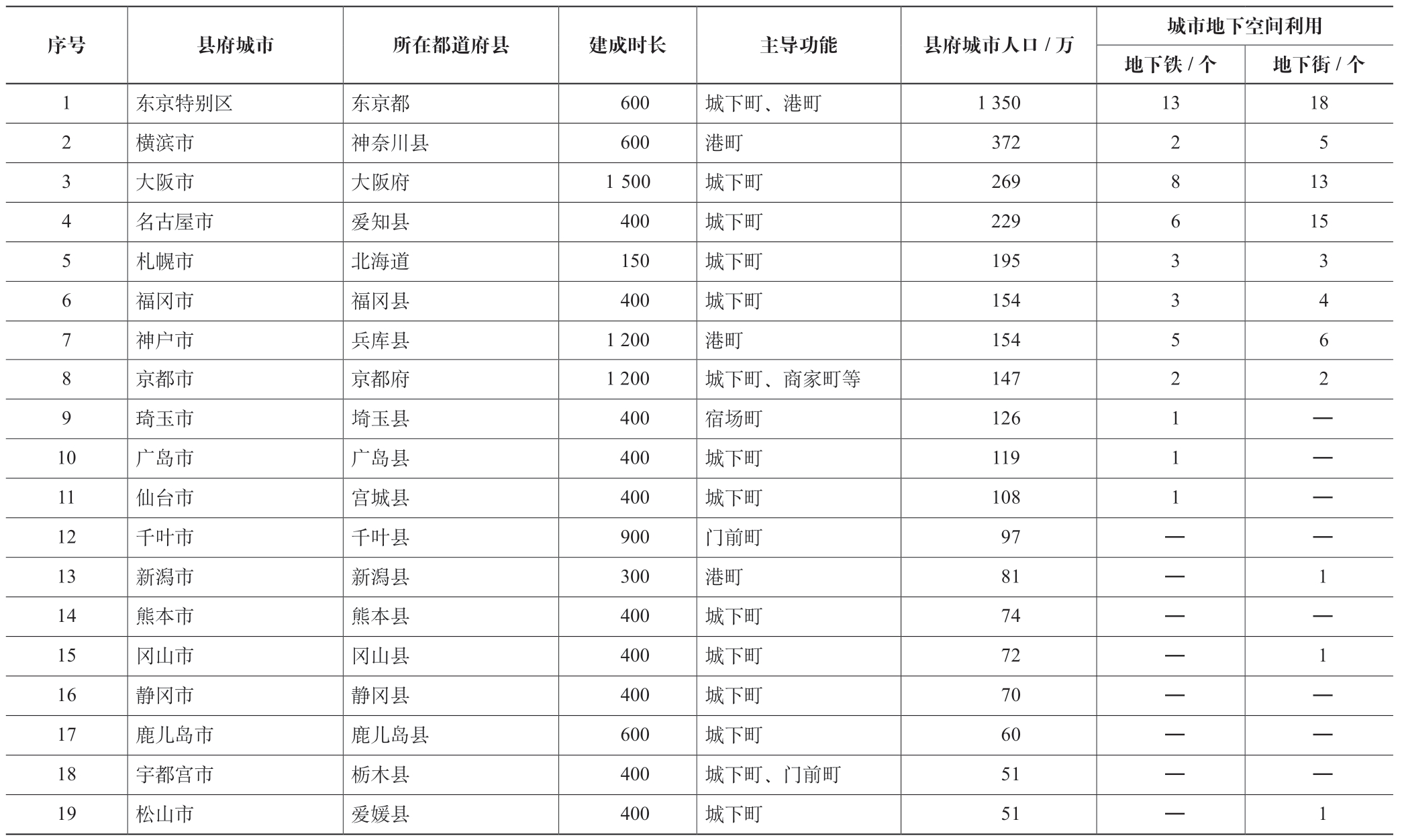

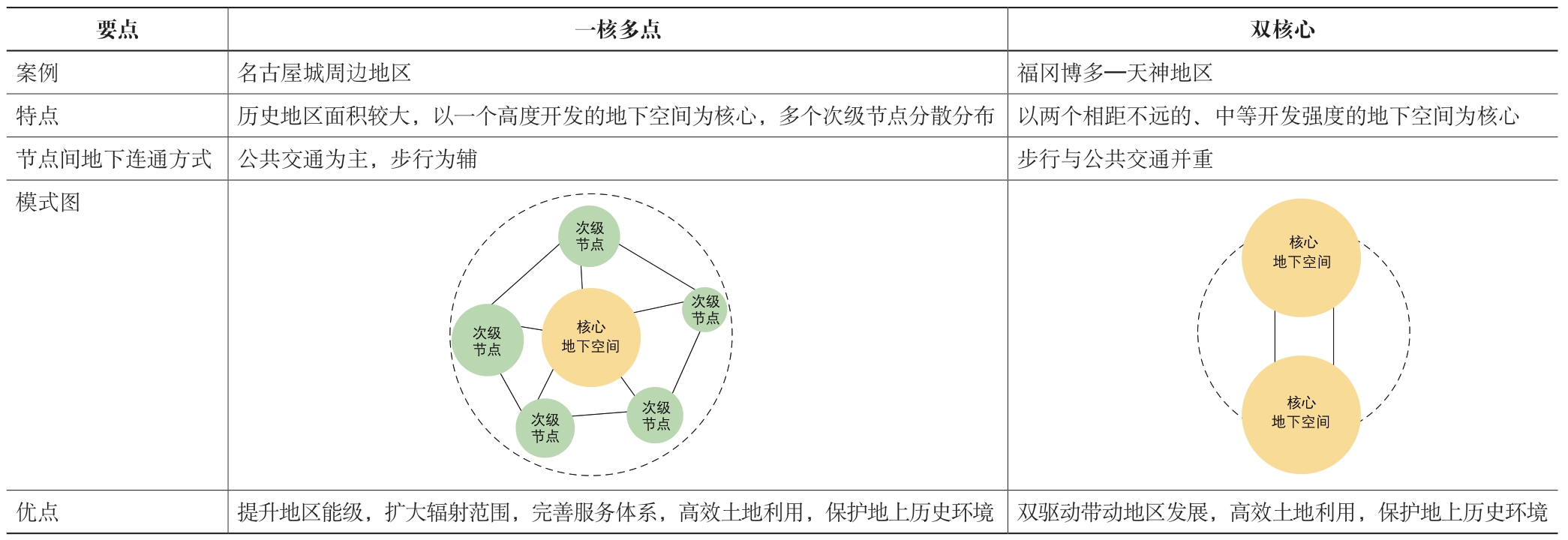

适应性的历史地区地下空间组织模式可以拓展公共空间,协调功能布局,缓解交通压力,实现“地上保护,地下发展”。本文通过对日本若干历史地区地下空间组织进行分析,梳理出集中式、网络式、围合式、单一点状/线状四种地下空间组织模式,并发现历史地区的面积、文化节点的分布特征与地下空间组织模式的选择紧密相关:面积大于1 000 hm2 的历史地区适用于集中式,面积在100~1 000 hm2 的历史地区适用于网络式,面积小于100 hm2的历史地区适用于围合式或单一点状/线状(表2)。

表2 日本历史地区地下空间组织模式分类

资料来源:作者根据实际调研整理

2.1.1 集中式空间组织模式

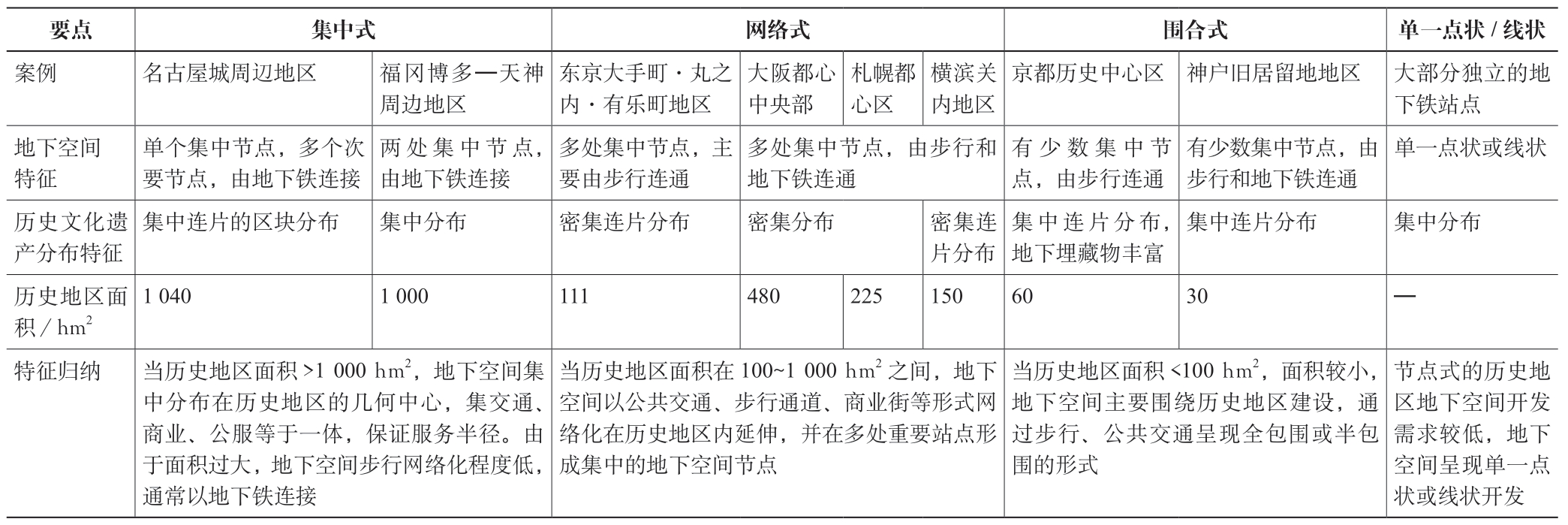

集中式布局指历史地区的地下空间大规模集中分布在单个少数重要节点,形成集中成点、主次分明的空间体系。根据节点的地下空间集中程度,可分为核心与次要节点,故而呈现一核多点、双核心等多种形态。其中“一核多点”以一个开发程度高的复合型地下空间为核心,多个次要节点根据地区内历史节点的位置分布,适用于面积较大、能级较高的历史地区,典型案例有名古屋城周边地区;“双核心”以两个开发程度较高的地下空间构成,两个核心往往功能类型互补、由早期和新建部分共同组成,如札幌都心区的双核心分别以交通功能和商业功能为主导,福冈博多—天神地区双核心分别是平安时期的历史街道和近代新建的商业街道(表3)。集中式空间组织模式在历史地区有利于公共服务设施的完善,带动整个地区的经济、旅游、商业、交通等协调发展,形成高效有序的地上地下功能组织,保证地面历史环境的稳定发展。

表3 集中式空间布局的历史地区地下空间组织类型

2.1.2 网络化空间组织模式

网络化空间组织的特点是地下空间呈网状密集分布在历史地区,适用于面积较大,现代化程度较高的地区。网络化组织可分为由步行交通主导和由公共交通主导两种类型。以步行交通为主导的地下空间步行距离长、一体化程度高、步行可达性与组织连通性极强,如东京大手町·丸之内·有乐町地区,区域面积111 hm2,步行可达的地下空间长度约18 km,连接了10 个地下站点,使得地下空间与地面历史节点联系紧密,分担地面交通压力,保护历史地区道路肌理与风貌。以公共交通为主导的地下空间特点在于短距离交通便捷,地上地下空间组织高效,如大阪都心中央部,区域面积480 hm2,地下公共交通线路长度约15 km,有近10 个换乘站点,满足多个历史文化节点间的快速通行需求,提高了较大区域空间的组织通行效率(图2,图3)。网络化空间组织模式将地面历史文化节点紧密衔接,提高整体土地开发容积率,保障地区经济增长。东京在有特殊发展需求的历史地区,还通过奖励容积率的方式鼓励企业自行建设地下空间,将道路地下空间与每栋建筑连通,可打造网联区域的地下城市。

图2 东京大手町·丸之内·有乐町地区网络化地下步行交通组织

图3 大阪都心中央部地区网络化地下公共交通组织

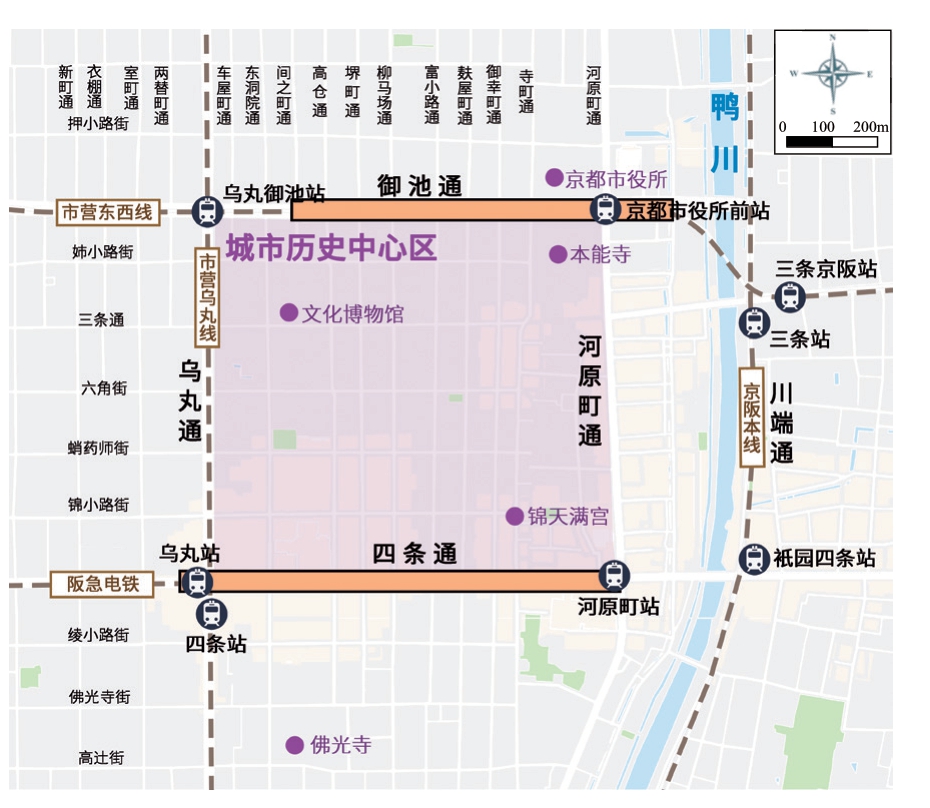

2.1.3 围合式空间组织模式

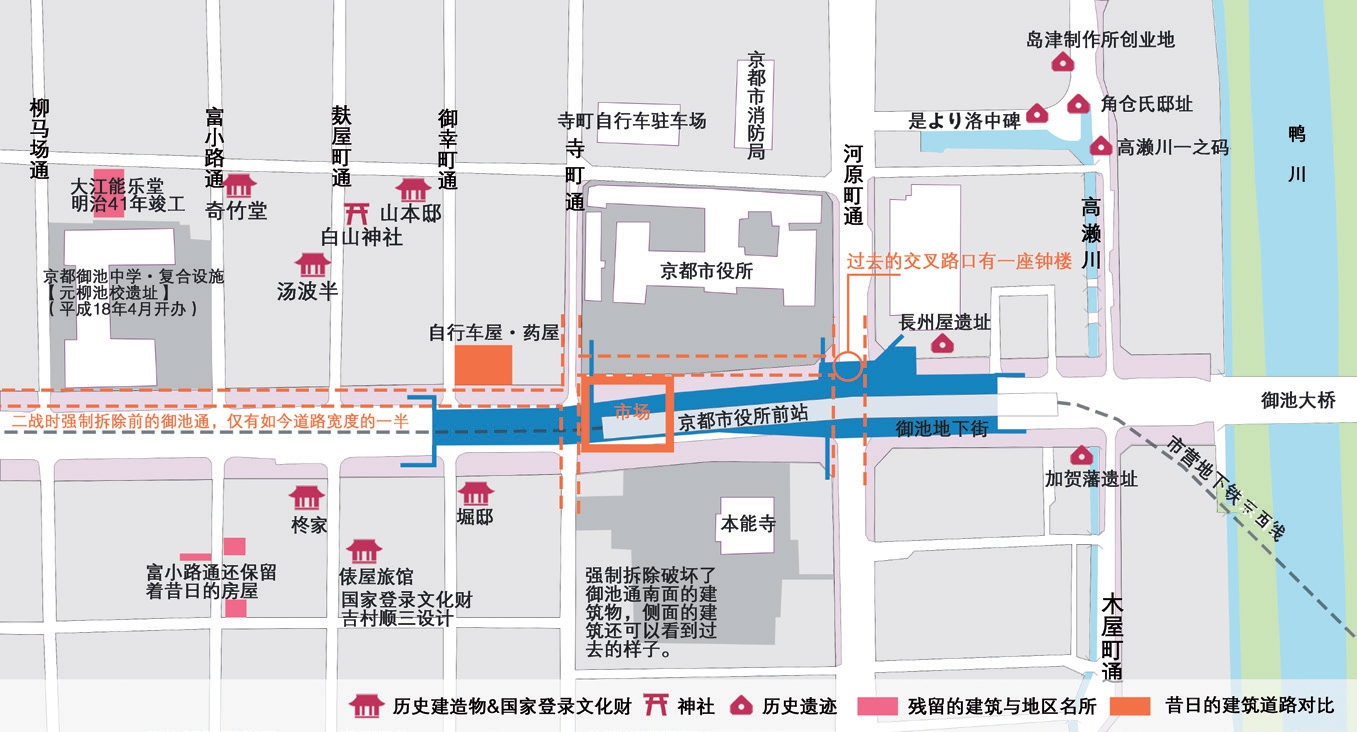

围合式布局是指地下空间在历史地区周边呈围合分布,适用于面积较小、历史遗产集中连片、地下埋藏物丰富的历史地区。这类历史地区路网密度高、交通压力大,对风貌环境、建筑高度等控制严格。如京都历史中心区,区域面积仅60 hm2,内部遗产分布密集、保护级别高,地下空间沿地区外围道路布局,在交叉口设置站点。这种围合式组织可引导人们在保护区内采用步行、自行车、地下铁等出行方式;使游客便捷地直达旅游目的地;复合功能的地下空间可分担大部分游客流量,帮助人们灵活应对极端天气,并保护地区内的文化场所与生产生活方式(图4)。

图4 京都历史中心区周边围合式地下空间布局

2.1.4 小结

通过对以上三种地下空间组织模式的灵活组合与细化分类,可引导不同类型历史地区适应性选择地下空间开发模式,形成风貌保护完整、交通便捷、组织高效、系统性连通性高的区域地上地下空间组织。

2.2 功能组织利用模式

历史地区的地下空间应根据土地开发条件和功能需求,针对性考虑开发的程度与功能类型,功能组织上主要可以分为单一功能利用、多功能利用以及一体化复合利用。

2.2.1 单一功能的系统化、规模化利用

历史地区地下空间开发早期由于技术受限只能进行单一功能的建设,如地下室、市政管道、储藏室等。随着现代技术的进步,单一功能地下空间一部分通过扩建走向复合多功能,另一部分则走向系统化和规模化发展。如在交通功能方面,日本首都高速公路为保护周边环境、保持道路线型,系统划分了地上段、半地下段与地下段三种道路建设形式,分时序不断扩大建设规模。历史遗产保护是地下段建设的重要原因之一,如在经过皇居、日本迎宾馆等重要历史建筑时,高速公路选择地下段建设,以保全地面景观。在市政功能方面通常进行规模化完善,如将大部分变电站布局在地下。其中东京历史建筑高野山东京别院地下的高轮变电所便是一座地下7 层的超高压变电站,将其建设在历史建筑地下既保护了周边景观、满足了设施需求,也解决了产权期限等问题。

2.2.2 多功能的适宜性利用

在位于城市中心的重点历史保护地区,地下空间建设的范围和深度均受严格控制,以减少对地下埋藏物和周边高密度历史遗迹的影响,功能上要满足地区发展所急需的2~3 种类型为主,并辅以通畅简单的组织流线。

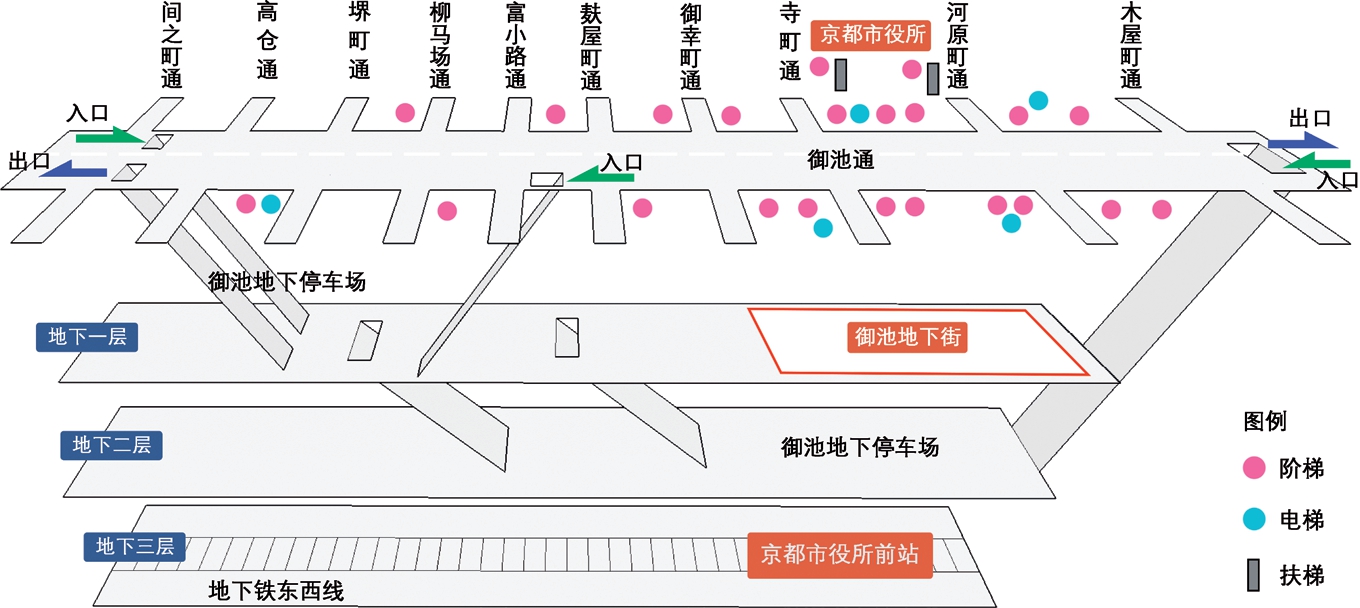

例如:位于京都历史中心区的御池通地下空间共有3 层(图5),分布着三种主要功能:御池地下街、御池地下停车场以及地下铁站台。地下空间建设于道路正下方,周边历史遗迹分布密集(图6),开发前要进行地下勘测,减少对地下埋藏物的接触破坏,功能上主要满足人流量较大的历史中心区对交通、停车、商业的基本需求,组织形式简单高效。再如:位于城市中心的日本国家级文化财产名古屋城南门外的名城变电所,是一座与停车场结合规划的地下设施,共有地下5 层,其中在地下1~2 层布局了地下停车场(图7)。变电设施的地上供气、排气塔和电梯塔屋也采用了传统建筑材料与装饰,保证与周边环境相协调。

图5 御池地下街剖面图

资料来源:作者根据http://www.zestoike.com/parking/资料和实地调研绘制

图6 御池通地下空间及周边平面图

资料来源:作者根据https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000004/4423/map1_2ver9_A3.pdf 官方资料绘制

图7 名古屋名城变电站地下剖面图

资料来源:中部電力株式会社「名城変電所」パンフレットより

2.2.3 一体化的高复合利用

对于部分经济发展要求较高的特殊历史地区,保护与发展都受到空间限制,地上历史遗迹要进行选择性的保护,地下空间则采用高度复合的开发形式,通过布置多种功能设施、增加建设深度、优化空间布局、整合功能流线,形成地上地下一体化模式。代表性案例包括:东京站、名古屋荣地区、札幌站及其周边地区、大阪难波站、神户三宫站及其周边地区等的地下空间。它们多以交通枢纽为核心,集商业娱乐、文化旅游、公共服务、市政设施等于一体,以竖向多层立体分布为主,结合各平层的功能优化,实现土地溢价、物业增值,容积率提高和经济效益提升,平衡历史地区文化保护与经济发展。

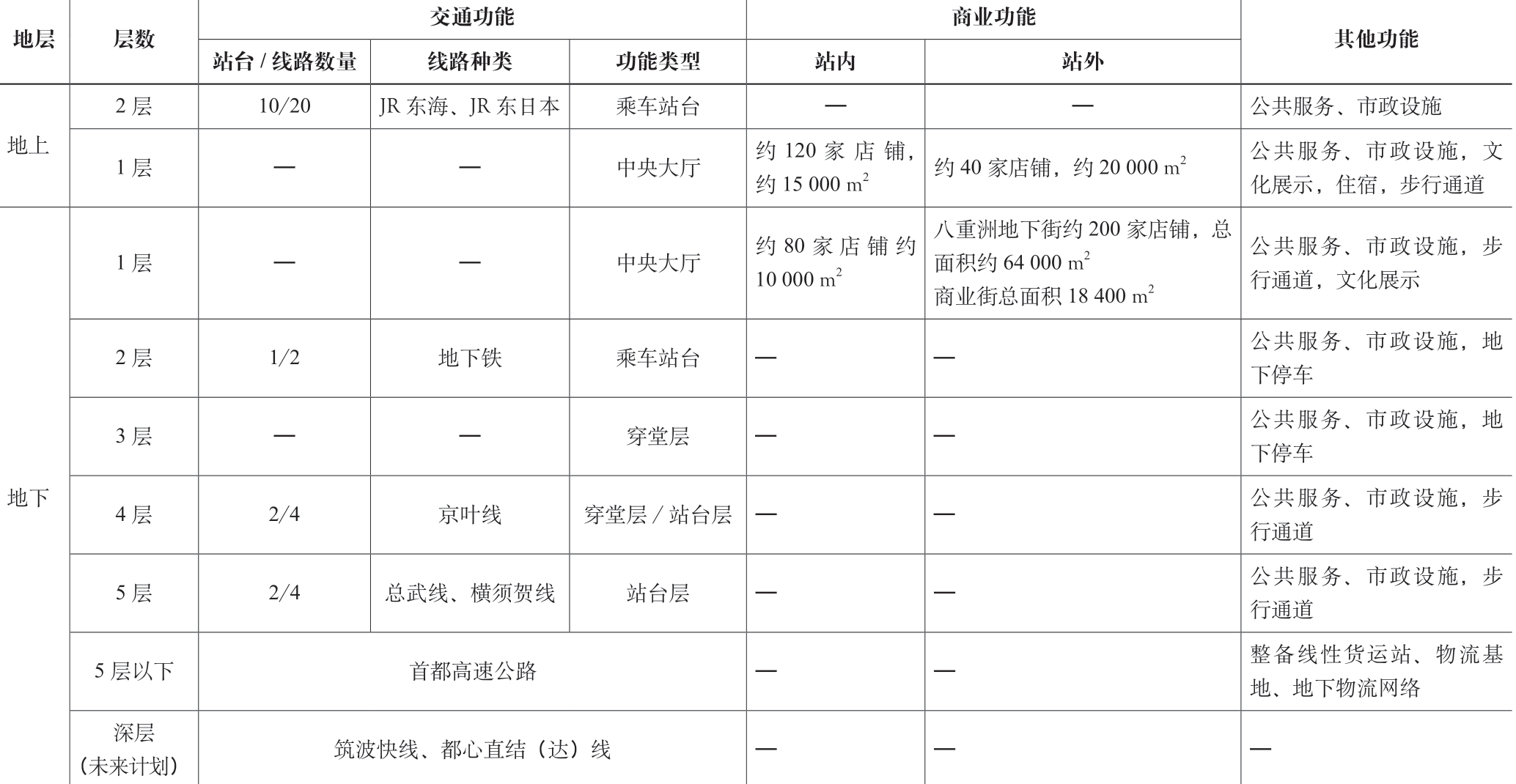

以东京站为例,丸之内站楼已有106 年的历史,建筑面积18 万m2,地上有3 层,地下则进行了5 层复合开发。地上1 层是车站中央大厅,以交通枢纽和商业功能为主;地上2 层是中高架站台,共10 面(站台面)20 线,面积约8 万m2;地下1 层是以商业功能为主导的车站中央大厅,其中八重洲地下街是日本最大地下商业街,面积6.4 万m2;地下2~5 层以交通功能为主,包括地下铁和JR 铁路线共5 面10 线;地下5 层以下是整备线性货运站、物流基地、地下物流网络和首都高速公路;未来在更深层的地下还将建设筑波快线、都心直结(达)线(表4)。

表4 东京站地上地下一体化开发

资料来源:作者根据实地调研和https://www.yaechika.com、https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/、https://www.yaechika.com/shop_detail/common_img/map.pdf、https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1039.html 整理绘制

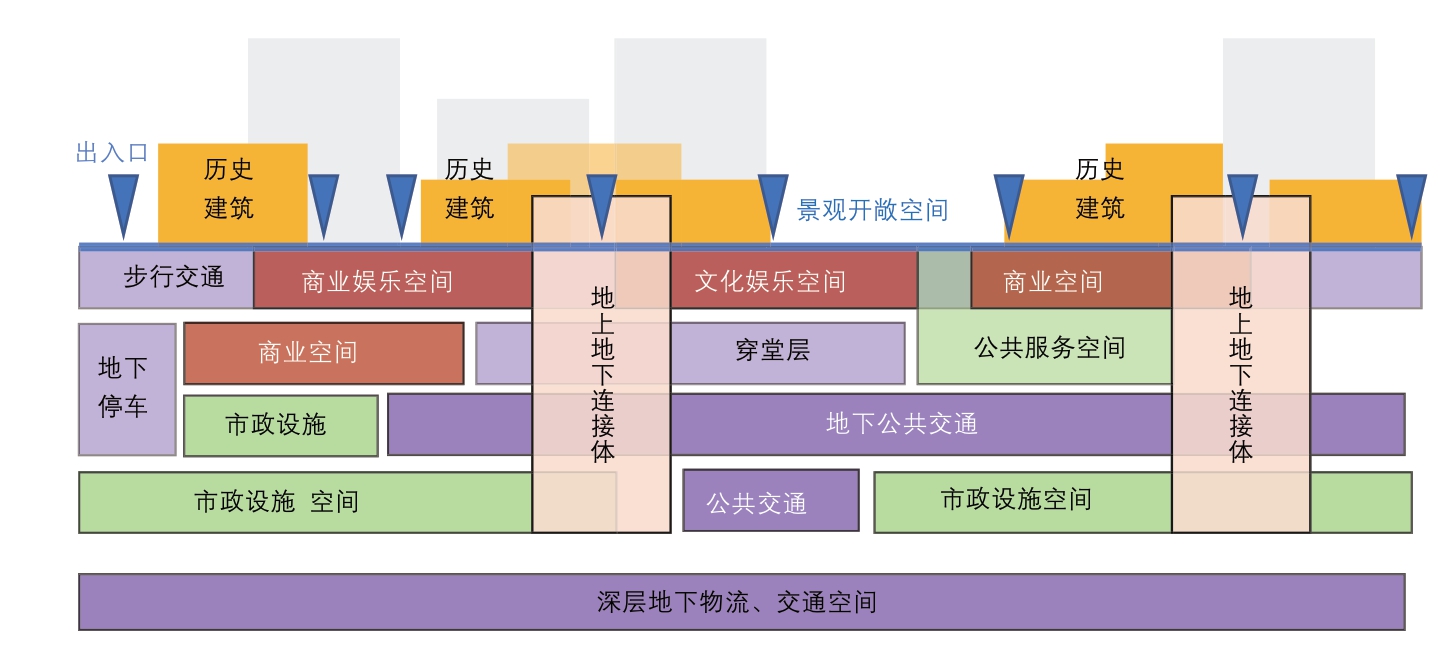

因此,可以将历史地区高度复合化利用的地下空间分为地上、浅层地下、中层地下和深层地下空间。地上空间以保护历史建筑、景观和开敞空间为优先,控制建筑高度和容积率;浅层地下加强横向步行的连通性与可达性,构建以商业、交通为功能核心的集约高效空间;中层地下以中长距离公共交通为主,布置区域性市政设施廊道,提高安全性;深层地下以高速公路、大深度地下物流、隧道、科研、储藏为主,以避免对地上空间造成不良影响(图8)。

图8 历史地区地下空间功能复合利用分层模式图

2.3 地下建设与更新的技术方法

地下空间开发需要不断的实践与技术创新。日本历史地区地下空间开发主要集中在设施的建设和更新方面,包括交通、市政、基础设施等。此外,日本在实践中创新了一系列先进的地下空间开发技术,对历史建筑的保护和历史地区地下安全开发起到了重要作用。

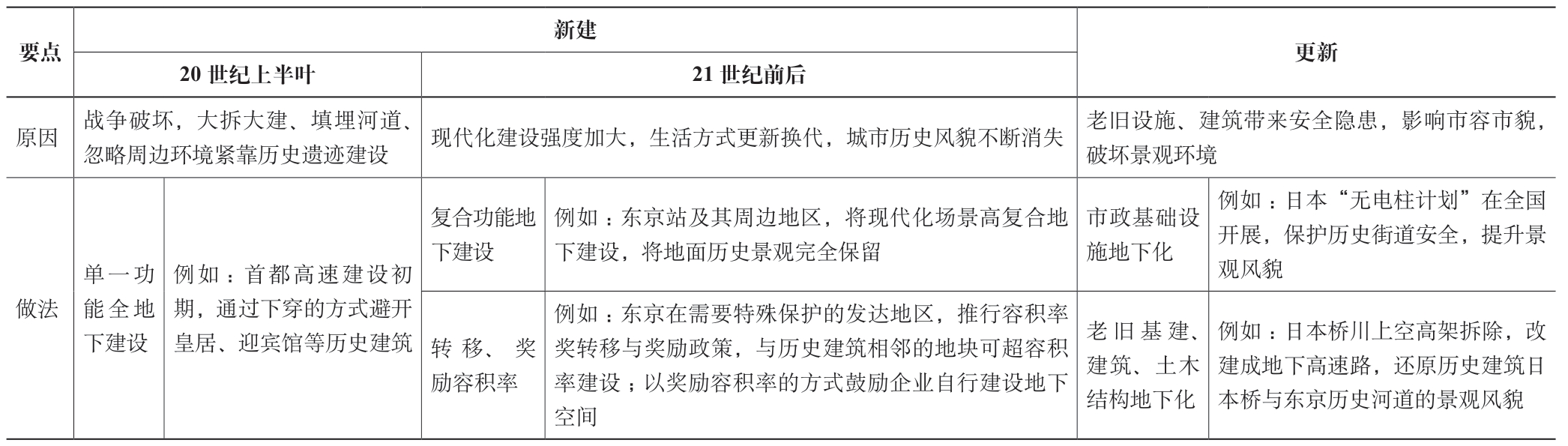

2.3.1 地下建设与更新的方式演进

日本历史地区地下空间建设主要分为新建和更新两个方向。20 世纪上半叶,地下空间整体处于大规模新建状态,早期由于战争因素影响和技术条件限制,历史地区地下空间新建的方法较为简单,仅是将单一的交通、市政等功能埋入地下。21 世纪前后,随着技术进步和保护意识增强,为达到保护与发展共赢的目的,在政策上通过指标奖励、转移等方法,在技术上运用复合化建设,促进历史地区地下空间发展,提高地区土地价值。目前日本的地下空间建设更多以更新的方式进行,由于始建于20 世纪的基础设施、城市基建等已经老化严重,为历史地区发展带来安全隐患,也不符合现代化的生活需求。通过将这些设施建筑地下化更新建设,有助于提高城市安全与韧性,还原完整的历史景观风貌(表5)。

表5 地下空间新建与更新的主要方式

2.3.2 地下开发技术的创新实践

日本地下空间开发技术的迭代进步对历史地区的发展有着重要作用,主要体现在开发技术和保护技术两个方面。

开发技术方面,日本对实施工法、掘进技术、覆土技术等均有先进成熟的研究。较为常用的有传统的开挖隧道与盾构技术,在东京历史河道日本桥川地下高速道路建设中便采用了隧道开挖与盾构技术相结合的方法;URUP 工法是进行地下立交施工的盾构隧道技术,它的特点是建设周期短、震动噪音影响小,对既有结构影响不大[17],在日本首都高速品川线山手隧道建设中有所应用;R-SWING 工法是构建城市立体交叉隧道的盾构技术,即便是浅层开发也可将对周边的影响降到最低,东京日比谷地下铁联络通路即采用此法①参见https://www.kajima.co.jp/tech/c_shield_tunnel/excavation/index.html#!body_02。;EX-MAC工法是一种密闭型矩形发掘,是针对地下步行通道类矩形环境空间的特殊工法,银座、上野等地区的周边地下通路采用了此法②参见https://www.kajima.co.jp/news/press/201712/21c1-j.htm。。利用先进的开发技术可以在有限的土地面积内高效建设更为复杂、一体化的地下空间,大大提高土地利用效率、降低开发成本,平衡历史地区的经济发展与文化保护。

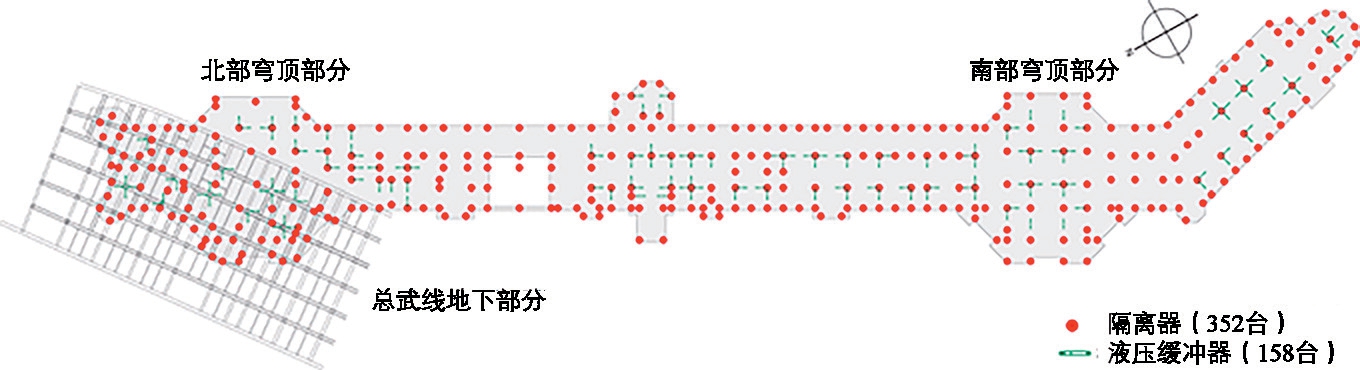

保护技术方面,日本有着先进的减震加固技术:在历史建筑地下原位建设加固结构体,并在结构体与历史建筑中间增加减震层,利用隔离器、液压缓冲器、弹性橡胶等减震装置,提升抗震级别,保障历史建筑安全稳固,延长其使用寿命。最具有代表性的是2007—2012 年东京站丸之内站楼地下减震加固工程——面积约18 万m2 的历史建筑完全采用原位地下建设开发,并以关东大地震的级别考虑建筑百年的稳定性与安全性,在历史建筑和地下结构之间安装了352 台隔离器和158台液压缓冲器以形成减震层[18](图9),使之成为日本最大规模的历史建筑减震工程,完美展现了先进的地下空间技术对历史建筑维护的重大意义。

图9 东京站丸之内站楼地下减震装置配置图

资料来源:https://www.kajima.co.jp/news/digest/mar_2012/site/index-j.html

3 日本经验对我国历史街区地下空间利用的启示

目前我国正迈入城镇化高质量发展时期,品质生活和文化复兴成为新的价值取向,地下空间建设进入全新的发展时期;同时一些历史文化名城在经济快速发展的背景下,面临着人口扩张、空间拥挤、发展掣肘等问题。利用地下空间开发协调历史文化街区的保护与发展问题已成为有效解决途径之一。本文通过对日本多年来的历史地区地下空间建设经验的梳理总结,分析我国历史街区地下空间开发现状,对今后我国城市历史街区地下空间在空间组织方式选择、功能利用、地下化更新以及技术创新等方面提出几点建议。

3.1 我国历史街区地下空间开发现状

地下空间作为新型的国土资源,在我国正进入高速开发、规模增长时期。“十三五”期间(2016—2019 年)新增地下空间建筑面积达10.7 亿m2,37 个城市开通轨道交通,总里程达5 799 km,发展速度领军世界。1997年我国颁布《城市地下空间开发利用管理规定》,2016 年住房和城乡建设部编制《城市地下空间开发利用“十三五”规划》,对合理开发城市地下空间、增强地上地下的有机联系、改善城市环境有重要意义。截至2019年,上海、北京、南京、广州、杭州、武汉等城市在中国城市地下空间发展综合实力排名中名列前茅;根据《2020中国城市地下空间发展蓝皮书》,地下综合管廊建设已遍布全国31 个省区,总计1.2 万km 以上。此外,片区地下空间开发技术进步,杭州滨江区、广州万博商务区、天津于家堡金融区等发达地区地下空间开发强度均超过100 万m2/km2[19]。实践证明,地下空间的合理开发是缓解与协调城市发展诸多由于人口、空间集聚所引发问题的有效途径[20],特别是在我国城市中迫切需要协调保护与发展、交通与环境等矛盾的历史街区,通过对地下空间进行科学规划和适应利用,可为历史街区保护与更新提供节约空间、完善功能、改善条件、提升环境品质等更有效的解决方案。

目前我国历史街区地下空间建设主要围绕历史建筑及其周边地区,如上海外滩源33 号、西安汉阳陵博物馆、西安钟鼓楼广场等。然而从历史街区乃至整个古城保护的角度,缺少统筹考虑地下空间规划、功能布局、地上地下协同发展的研究;缺少从历史街区未来发展方向和诉求角度引导规划地下空间开发时序的研究;缺乏在环境复杂、建筑本体脆弱的地面条件下,开发地下空间的经验与关键技术研究。我国城市的历史街区在建筑结构、道路肌理、街巷尺度、文化环境、地下埋藏物等方面与日本有着诸多相似之处,日本在地下空间建设的规模、技术、规划等方面较我国更为成熟。因此本文基于日本经验,充分考虑我国历史街区所处城市的经济程度与文化环境差异,针对性地提出以下适应性地下空间利用建议。

3.2 建议

3.2.1 因地制宜地选择地下空间开发模式

历史街区地下空间开发强度要充分考虑地区发展诉求和文化遗产情况。在地下埋藏物丰富的城市中,地下开发要提前进行地下文物勘测,合理规划地下空间布局、谨慎建设,如日本京都和我国的西安;对于位于北京、上海等大城市中心繁华地段的历史街区,则要充分利用地下空间资源,缓解地区发展矛盾;对于城市中一些文化遗产集中连片的地区,要针对交通、基础设施等功能需求合理适度开发地下空间。

城市中历史街区地下空间开发要依据街区规模、街道肌理、交通人流、遗产分布等特点,因地制宜地选择开发模式,从而协调地上地下空间在功能、交通、空间组织等方面的关联性,充分发挥地下空间资源的利用价值。日本经过多年实践已形成了多种适合自身历史地区发展的地下空间组织模式,针对我国丰富的历史街区类型,可参考借鉴集中式、网络式、围合式等地下空间组织模式,从区域角度整体考虑历史街区。如文化埋藏丰富的北京大栅栏历史文化街区,建筑密度大且经济发展需求较高,面积126 hm2,可进行一核多点的集中式布局,节点间利用密度较小的公共铁路交通连接;上海外滩历史文化街区,面积101 hm2,经济发展程度极高,文化遗产密度大,可采用网络式布局沿主要道路建设地下空间;西安北院门历史文化街区,面积50.3 hm2,文化遗产集中连片,保护需求大于经济发展需求,宜采用围合式地下空间布局,重点保护内部历史环境,将交通等功能集中在外围。对于面积在1 000 hm2 以上宏观尺度的古城、旧城,要统筹控制片区的地下空间规划与再开发,通过定性定量分析历史地区的特征,充分考虑历史遗产分布、路网与建筑密度、经济发展条件等因素,灵活地组合应用多种方式,选择适应性的地下空间组织模式,使得地区经济、文化效益最大化。

3.2.2 适应性选择历史街区地下空间功能

历史街区地下空间功能设置与地面现有功能的使用情况、地区发展需求密切相关,应针对性地选择功能类型与组织方式。借鉴日本的经验,可以将我国历史街区地下空间功能组织利用分为单一功能、多种功能与高复合功能三种类型。

单一功能目前在我国应用较多,早期以地下室、储藏室、人防工程、市政管道等为主。在现代城市中除了上述基本功能外,还应提高技术水平,主动开发更多适合置于地下的功能,如在大面积地下文物考古挖掘地点可就地建设地下博物馆,典型案例包括我国的汉阳陵地下博物馆、北京地铁6号线地下博物馆等;同时,部分重点单一地下功能应整体统一规划,如对于西安、洛阳等古老城市在地下铁路交通规划过程中,应统一对线路地上、地下的历史遗迹进行考察与勘测,整体控制线路走向。

多种功能的地下空间建设我国已应用较为成熟,在历史街区也有少量开发。未来随着地下铁的普及和历史城市核心地区的发展,以交通、商业为主体功能的地下空间利用将越发广泛。在人流量较大的文化商业地区,以地下交通站点为基础辅以地下步行通道、停车等功能,结合地上空间形成商业与旅游文化核心。在以大规模或高密度文化遗迹为中心的历史地区,以地下商业、公共服务为基础,辅以地下交通、停车等功能,补充地面商业与服务的功能缺失,如西安钟鼓楼广场地下空间就以地下商业为核心,统筹规划了交通、仓储等功能。

高强度复合的地下空间开发在我国正大规模兴起,但在历史街区应用是极为特殊的情况,需要该地区经济发展到一定高度,地上与已有地下空间都极度饱和,才需要更高强度的地下空间开发。这在未来的上海、北京等城市有较大的发展潜力,如上海的外滩历史文化街区集历史文化景观、南京路步行街、陆家嘴观景台等大流量功能节点为一体,地下空间已建有交通、商业等功能,地面空间趋于饱和,未来向地下寻求扩展空间是必然选择。

3.2.3 更新地下重要基础设施

历史城市由于建设时期较早,面临着严重的设施老化、灾害隐患、韧性不足等问题。日本自20 世纪就有计划地从电线杆开始进行地下化改造,并随时代发展不断完善,逐步更新地下建设技术、提高地下化设施的安全性,聚焦历史街道的安全通行与风貌控制。近年来,日本对于影响历史风貌的大型老旧基础设施也开始了地下更新的计划,如日本桥川上空高架地下化工程,将老旧的高架改建到河道地下,完工后可还原地面日本桥川历史河道与日本桥历史建筑的景观风貌[21]。

我国许多历史地区也可以通过更新地下基础设施的方式,重新焕发地区文化活力。我国于1987 年建成的第一条城市高架位于广州人民南历史文化街区的人民路,在当时大大缓解了城市的交通压力,如今却面临破坏历史景观风貌、噪音污染、阻碍商业发展等问题[22]。如果将高架进行地下化更新,将既不影响地区交通,又能重现历史街区风貌,激发地区经济活力。在电线杆等基础市政设施地下化改造方面,我国也已有了一些实践,如上海武康大楼周边地区、苏州平江历史街区、北京核心区的架空线入地等。然而,在市政设施地下化更新改造的规划与管理方面仍需要进一步完善,如制定全国统一的标准与行动计划,统筹推进各城市地下化更新工作;统一管理审批流程,便捷明晰实施机制,简化审批程序、保障资金支持。因此要实现历史地区现代化更新、恢复历史风貌,要在更新方法、管理模式等方面不断提升,对地下化更新进行更多的实践。

3.2.4 将先进的地下空间开发工艺与历史保护相结合

目前我国常用的历史地区地下空间开发方法包括原位地下、相邻地下开发:原位地下开发指在不平移建筑的情况下,对建筑进行基础托换,即将历史建筑原位抬起转移负荷到临时桩基上,再进行地下空间的开发,如上海爱马仕项目对1912 年法租界历史建筑进行的地下室加建;相邻地下开发指对历史建筑及其周边地区进行地下建设,如上海外滩源33 号工程项目对紧邻原英领馆的历史建筑进行地下室建设,运用的技术包括基础托换、逆作法、复杂环境深基坑信息化控制等[23]。目前考虑到对历史建筑的影响,技术方法上还无法支撑更大尺度的历史建筑移动、原位地下开发以及保护加固工程。

日本的历史建筑在结构、材质等方面与我国十分相似。通过借鉴日本先进的历史建筑地下减震技术,可以稳定加固更多大尺度历史建筑,延长其寿命;在历史文化保护区地下建设轨道交通或站点时,可借鉴日本先进的精细化掘进技术,保障在浅层或者狭小特殊空间内进行开发时对周边环境的影响降到最低;运用BIM/CIM 的地下三维模型构建技术,可在西安、洛阳等地下埋藏物丰富的城市中预判建设的地下空间形态与地下埋藏物的关系,减少对文物的影响。未来还可借鉴日本在大深度地下的超大断面盾构设备与掘进技术经验,最大程度消除地下建设工程对地面历史环境、地下浅层埋藏物的影响。

4 结语

我国重要的历史城市如北京、上海、西安、南京等的经济文化正走向高质量发展,文化复兴与城市发展将齐头并进,地下空间是新时期必须紧抓的空间资源,是我国各大历史城市经济发展的必然诉求。本文选取日本近20 个历史城市作为样本,系统分析了城市中历史地区地下空间的类型、特征、历史沿革和发展的阶段性特征,梳理了“集中式、网络式、围合式”三种具有代表性的空间组织模式;总结出历史地区地下空间功能“单一功能系统化利用、多功能适宜性利用、一体化高复合利用”三种利用模式;并深入研究了日本历史地区地下空间开发与保护技术的先进实践经验,形成了一套可利用、可推广的历史地区地下空间适应性利用的方法与规律。

本文结合我国城市地下空间资源开发与历史文化保护的现实诉求与政策指导,深刻认识我国目前历史街区地下空间利用的重点和难点,借鉴日本成功经验,针对我国历史地区地下空间发展提出建议。未来笔者还将对地下空间规划的法定化进行探索,完善历史街区乃至历史城市地下空间建设相关法律规范,在区域、城市、街区多层级空间中形成历史街区地下空间的建设体系,系统化、体系化地下空间资源的利用。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制或拍摄。

[1] 西淳二.都市の地下活用—地下道路の必要性と課題[M].山海堂,1992.

[2] 户所隆.名古屋 にお ける地下街の形成[J].人文地理,1979(3): 193-213.

[3] 田村圭介.東京駅「100 年のナゾ」を歩く[M].中央公論新社,2014.

[4] 高宮則夫.札幌駅前通地下歩行空間計画について[J].土木学会北海道支部論文報告集第 60 号,2003: 622-625.

[5] 廣井悠地下街減災研究会.知られざる地下街[M].河出書房新社,2018.

[6] DE RIENZO F,ORESTE P,PELIZZA S.3D GIS supporting underground urbanization in the City of Turlin(Italy)[C]// 11th ACUUS International Conference-Underground Space:Expanding the Frontiers,2007: 397-402

[7] BESNER J.Better design of the indoor cities;better life: the Montreal underground city example[J].设计,2006(12): 89-90.

[8] 张平,陈志龙,黄欧龙,等.历史街区保护与地下空间开发利用模式研究[J].规划师,2011,27(10): 97-101.

[9] 童林旭.地下建筑学[M].北京: 中国建筑工业出版社,2012.

[10] 乔永康,张明洋,刘洋,等.古都型历史文化名城地下空间总体规划策略研究[J].地下空间与工程学报,2017,13(4): 859-867.

[11] 王永良.西安明城区内钟楼地区地下空间研究[D].西安: 西安建筑科技大学,2011.

[12] 国际古迹遗址理事会.保护历史城镇与城区宪章(华盛顿宪章)[C].国家文物局法制处.国际保护文化遗产法律文件选编.北京: 紫禁城出版社,1993: 171-173.

[13] 王晶晶.活在地下的城:东京的地下空间利用与立体化设计[J].世界建筑导报,2012,27(3): 18-23.

[14] 末次忠司.都市の地下水害と地下施設の減災対策[J].水利科学,2016(347): 1-14.

[15] 束昱.城市地下空间技术的现状与趋势[J].中外建筑,1995(1): 10-11.

[16] 徐静.多视角下的古村落保护与发展研究[D].开封: 河南大学,2015.

[17] 隋涛.浅覆土下盾构快速穿越法——URUP法[J].现代隧道技术,2012,49(6): 43-48.

[18] 日本工程振兴协会.国内の最新地下関連技術[J].Engineering,2019(11): 153.

[19] 钱七虎.利用地下空间助力发展绿色建筑与绿色城市[J].隧道建设(中英文),2019,39(11): 1737-1747.

[20] 张琳,束昱,路姗.城市历史文化街区地下空间开发利用的规划理论与关键技术研究[J].城市发展研究,2014,21(7): 79-83.

[21] 首都高速道路株式会社.首都高速都心環状線の地下化都市計画変更素案について[OL].(2019)[2021-09-19].https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/kotsu_butsuryu/pdf/notice.pdf.

[22] 黄文燕.城市高架路对商业影响研究[D].上海: 同济大学,2008.

[23] 马跃强.历史保护建筑区域地下空间开发技术研究[J].上海建设科技,2014(2): 22-24.