引言

非正规住房指不符合法律和政府监管框架的居住空间[1],多在正规住房供给不足的情况下由居民自发建设而成,普遍存在用地违规、居住环境堪忧、安全隐患突出等问题。在过去30 多年的快速城镇化进程中,我国多采取“大拆大建”的城市更新模式。在这一思维惯性下,政府对于非正规住房的认识多为“临时的”“应该被拆除的”,对其不是漠然忽视,就是寄希望于“一拆了之”,或是在各种城市风貌提升运动中对其不定期清理。总的来说,各地对非正规住房是否应该治理以及如何治理等问题缺乏深入分析和系统思考。近年来,随着我国城镇化发展从外延扩张走向存量更新,城市发展理念逐渐从单一经济增长转向综合社会发展,非正规住房治理问题逐步成为城乡规划治理的一个热点。

我国已有非正规住房治理的相关研究主要聚焦于城中村治理。其中,根据治理主体和资金来源,可分为政府主导、开发商主导、村集体主导、多元参与等模式[2-5];根据改造程度,可分为拆除重建、就地升级、综合整治、与保障房联动更新、微更新等模式[6-12]。随着对城中村价值的认识从土地再开发的经济价值转向保障原居民生存发展权和流动人口居住权的社会价值,城中村治理实践逐渐从以开发商为主导的大规模拆迁安置向多元主体协同的就地有机更新转型[13-15],并开始探索统筹联动城中村改造与城市公共住房供给的治理思路[9,16-17]。然而,已有实践多为村庄层面的个案探索,建构整体制度并付诸实践的并不多。深圳作为我国率先在全市层面制定规范并推动城中村治理的城市,自2009 年《深圳市城市更新办法》颁布以来,在政府主导、保障底线的治理方式下,城中村治理已取得显著成效[18],但也面临治理深度有限、治理效率偏低、财政难以为继等问题[19]。如何通过综合性、系统性的制度设计,统筹多元治理主体、因地制宜分类治理,是我国大城市开展全面非正规住房治理迫切需要解决的问题。

本文将基于包容性治理的分析框架,以非正规住房更新改造卓有成效的巴西圣保罗为例,对非正规住房治理的实施机制进行研究,以期为我国非正规住房治理的制度设计和实施策略提供参考。

1 包容性治理分析框架

包容性(inclusiveness)作为公共政策领域的概念,可追溯至2007 年亚洲开发银行提出的“包容性增长”(inclusive growth)[20]。世界银行在《世界包容城市方法文件》(World Inclusive Cities Approach Paper)中提出空间包容、社会包容和经济包容多维路径,其中空间包容是城市地区包容的基石,包括平等获得土地、住房和基础设施;社会包容涉及权利、尊严、公平和安全等基本原则;经济包容指面向所有人的经济机会[21]。国务院发展研究中心和世界银行在中国城镇化研究报告《中国:推进高效、包容、可持续的城镇化》(Urban China: Toward Efficient,Inclusive,and Sustainable Urbanization)中指出,中国包容性城镇化的两个关键在于确保城市地区居民公平地获得社会服务,以及改革社会政策以促进城乡一体化[22]。叶裕民在特大城市城中村改造研究中提出,应通过包容性合作式改造,保障城中村作为可支付健康住房的功能,实现空间品质、经济结构和社会网络的同步提升再造[23]。概括而言,包容性是相对排斥性(exclusiveness)而言的,让所有人平等获得空间资源、公共服务和发展机会是包容性发展的核心。

包容性概念为非正规住房治理研究提供了一个有益的理论分析框架。首先,需要对包容对象赖以生存的多元空间环境进行系统分析,构建完整的空间谱系;其次,需要通过制度设计将非正规住房纳入正规的治理体系;第三,在治理过程中,需要通过综合性策略,保障治理过程和治理结果实现包容性目标。本文由此提出“空间包容—制度包容—实施包容”非正规住房治理分析框架。

巴西的非正规住房数量众多,给城市治理带来了极大挑战,但同时也积累了丰富的非正规住房治理经验。我国学者从部门设置、规划引导、环境改造等方面总结了巴西贫民窟(favela)改造的主要做法[24],归纳了里约热内卢贫民窟治理过程中采取的连接周边街区、规范土地产权、强化软性发展等措施[25],并结合巴西贝洛奥里藏特实践梳理了规划政策与公共参与深度结合的贫民窟治理路径[26]。可以看出,已有研究主要聚焦贫民窟治理,对于多元化的非正规居住空间类型关注不足。为此,本文将对巴西圣保罗贫民窟等多元非正规住房类型的治理机制进行系统分析:首先梳理巴西圣保罗非正规住房治理历程;其次从空间包容、制度包容、实施包容三个维度展开分析,分别介绍包括非正规用地(包含违法用地[illegal subdivisions]、违规用地[irreqular subdivisions])、贫民窟、群租房(tenements)和公共住房(public housing estates)等多种类型的非正规住房空间谱系①关于非正规住房的具体类型及其特点和治理方式,下文第三节将作详细解释。,非正规住房就地升级的制度设计,以及包含生存、发展、社会等多维度包容性实施策略;最后提出我国大城市非正规住房治理的对策建议。

2 圣保罗非正规住房治理历程

圣保罗是巴西人口最多的城市,非正规居住现象十分普遍。长期以来,圣保罗对非正规住房都采取了消极无视和大规模拆除的排斥性治理方式。直到1990 年代,圣保罗开始转变思路,对非正规住房开展包括房屋改造、环境提升、土地确权等就地升级工作。2005—2012 年,圣保罗市完成了23.8 万户非正规住房的综合改造[27],取得了显著的综合成效。在基础设施方面,1990—2010 年,圣保罗市拥有污水收集系统的非正规聚集区②非正规聚集区(aglomerados subnormais)指至少由51 个棚屋/房屋组成、缺乏基础设施、非法占用公共或私人土地的聚集区。巴西的非正规聚集区包含贫民窟、违法用地和违规用地三类非正规形式。家庭从25%上升至68%[28];垃圾收集系统在非正规聚集区的覆盖率从63%上升至82%[29]。在社会经济方面,圣保罗市的贫困率由2003 年的28%下降至2011 年的15%;失业率由2003 年的19.9%下降至2010 年的10.5%;拥有正规工作的市民占比从2002 年的44.2%上升至2013 年的53.9%[29]。圣保罗市也因实施了巴西最大规模的贫民窟改造项目之一而被授予2012 年联合国人居奖[30]。

纵观圣保罗非正规住房的形成和治理历程,大致可以分为以下五个阶段。

2.1 1920 年以前:非正规住房形成阶段

圣保罗形成于16 世纪中期,至19 世纪末已成为巴西咖啡贸易的枢纽。由于政府财力不足,当时圣保罗市的基础设施主要由私人公司建设和运营,权贵集中居住在圣保罗市的西南方。1900—1920 年,圣保罗市的工业迅速发展,逐渐成为巴西的工业中心。同时,受城市美化运动影响,圣保罗市中心建设了一系列公共工程。与繁荣的富人区相比,工人阶级和穷人的生活环境非常恶劣。他们大多居住在城市东部的群租房里,多个家庭生活在一套房子内,每个家庭挤在一个房间中,不同家庭之间共用浴室、厨房。巨大的贫富差距引发了大规模罢工与对抗[31]。

2.2 1930—1963 年:消极无视阶段

在此阶段,巴西采用了一种高度碎片化的社会保障体系,即根据个人职位以及对社会经济发展的贡献度赋予个人不同程度的权利。在这种制度下,多数低收入工人完全得不到法律保护。圣保罗市政府于1947 年颁布第一部《土地使用法》,并成立城市事务部,但其管理范围仅限于城市精英居住的中心地区。对于那些从巴西各地前来务工的穷人,圣保罗市几乎没有为其设计住房供应的公共政策。自此,圣保罗市形成了富人居住在市中心,穷人居住在城市郊区的空间结构[31]。

2.3 1964—1986 年:异地安置阶段

1964 年,巴西军政府上台,成立国家住房银行(BNH:Banco Nacional de Habitação)和27 家州级公共住房公司,首次尝试为低收入人群提供保障性住房。从1964 年成立至1986 年破产,国家住房银行一共建设了450 万套社会住房[32]。与此同时,大量位于交通便捷地区的贫民窟被拆除,贫民被安置到这些社会住房中。然而,这种异地安置政策的效果并不理想:首先,这些住房项目多位于城郊,交通不便,居民不愿入住;其次,安置成本过高,政府财政难以为继;第三,项目中还存在雇用建筑商的腐败现象,社会住房的整体质量较低[31]。在这一阶段,巴西还首次制定了土地正规化的标准,以限制非正规定居点的发展。但由于法律的要求过于苛刻,土地所有者难以负担正规化所需的成本,非正规定居点反而进一步扩张[33]。

2.4 1987—2000 年:小规模就地升级阶段

在国家住房银行破产、军事政权倒台后,巴西民主政权回归。1988 年巴西《联邦宪法》(Constituição Federal)更新,其中对社会保障体系进行了改革,将低收入人群也纳入供水、供电、基础教育等公共政策的服务对象,并规定各城市自行设计、实施贫民窟改造和土地使用权正规化方案。1990 年代,受政权更迭影响,圣保罗的贫民窟治理整体呈现小规模、碎片化的特征。1989—1992 年,圣保罗市尝试对140 处贫民窟的土地权属进行正规化,由此启动了市南部水库地区的贫民窟整治工作,并鼓励低收入居民自建住房,为其提供资金和技术支持。1993—1997 年,市政府停止自建住房计划,并在美洲开发银行的资助下启动了公共住房计划(Projeto Cingapura),将贫民窟就地改造为低层公寓楼。该计划呈现出与军政府时期即异地安置阶段类似的弊病——不仅政府的改造成本高,而且迁入公共住房的家庭难以承受维护和管理费用。该计划总投资约2.2 亿美元,旨在惠及3 万个家庭,但最终只有14 595 个家庭从中受益。1997—2001 年,圣保罗市延续了前两届政府的水源地贫民窟改造计划、公共住房计划和土地使用权正规化方案,但整体规模较小[34]。

尽管这一阶段圣保罗市政府逐渐承认贫民窟就地升级的合理性,但其治理仍存在一些不足[35]:在改造措施方面,后两届市政府用公共住房替代棚户区的做法成本过高且规模有限;在法律方面,虽然宪法对贫民窟居民的土地使用权有所保护,但制度保障仍有待进一步完善;在资金方面,州政府、联邦政府几乎没有为圣保罗市提供资金支持;在行政程序方面,规划审批手续繁琐,各部门间信息不一致,为改造工程的实施带来重重阻力。

2.5 2001—2012 年:大规模就地升级阶段

2001 年以来,圣保罗市进一步保障贫民窟居民不受驱逐的权利,支持非正规居住的土地使用权合法化。圣保罗市选择性地延续了前几任政府的贫民窟改造项目,包括:停止了公共住房计划,转而采用就地升级的方式改造相关贫民窟,并继续支持居民自建住房行动以及水源地贫民窟的改造和正规化。对于非正规用地、贫民窟、群租房、公共住房等不同类型的非正规住房,圣保罗也制定了不同的计划:对于非正规用地,圣保罗市启动用地合法计划(Programa Lote Legal),在改善住户居住环境和土地使用权合法性的同时,解决与土地所有人相关的经济产权纠纷;对于贫民窟,圣保罗市启动合法邻里计划(Programa Bairro Legal)、贫民窟城市化计划(Programa Urbanização de Favelas)、土地权属正规化计划(Programa Regularização Fundiária),从环境建设、使用权合法化、法律和社会援助等多方面进行综合干预;对于群租房,在联邦政府增长加速计划(PAC: Programa de Aceleração do Crescimento)的资助下,圣保罗州政府通过圣保罗州住房和城市发展公司(CDHU: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo)对群租房所在的圣保罗市中心区域进行综合性改造;对于公共住房,圣保罗市启动信贷恢复、社区振兴、土地权属正规化计划(3Rs:Recuperação do Crédito,Revitalização do Empreendimento e Regularização Fundiári)进行整治。据统计,2005—2012 年,以上计划共改善了36 万户非正规家庭的生活品质[27]。

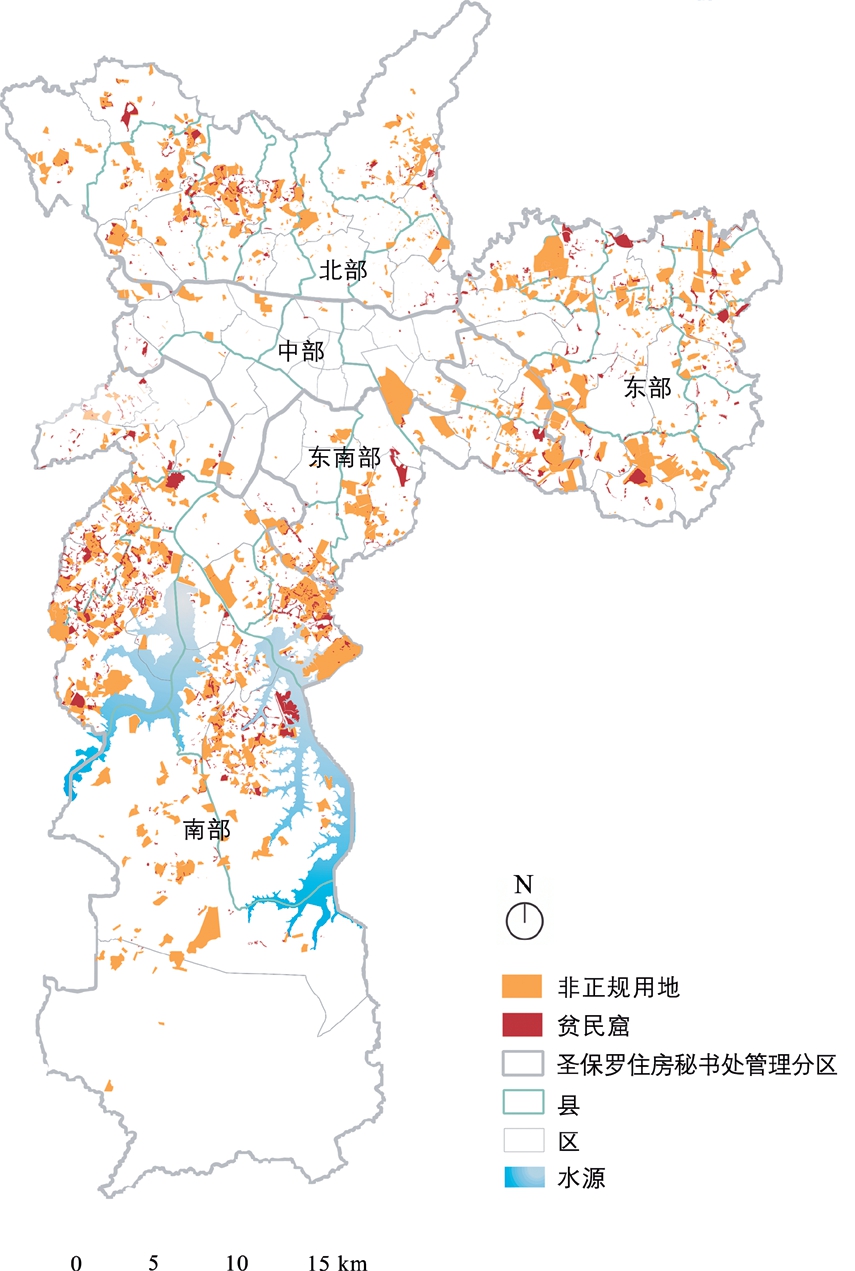

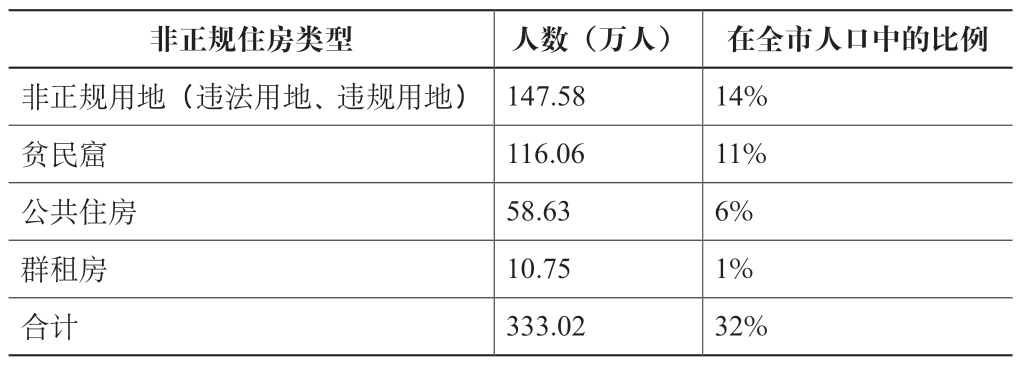

3 空间包容

圣保罗市的非正规住房治理涵盖了非正规用地①非正规用地包含违法用地、违规用地两类。、贫民窟、公共住房、群租房等4 种类型。2003 年,圣保罗市1 043万居民中有近1/3 约333 万人居住在非正规住房中,其中非正规用地、贫民窟、公共住房和群租房的居住人口分别为148万(14%)、116 万(11%)、59 万(6%)和11 万(1%)[35](表1)。非正规住房在空间分布上覆盖了从中心区到边缘区多个圈层,在空间尺度上包含了从房间、建筑到地块多个层次(图1)。

图1 2000 年圣保罗市贫民窟和非正规用地的空间分布图

资料来源:参考文献[34]

表1 2003 年圣保罗市非正规住房类型及其居住人数

资料来源:参考文献[35]

3.1 非正规用地

非正规用地的违规主体是开发商。依据巴西法律,城市土地可以通过划定(loteamento)或分割(desmem bramento)两种方式形成地块——划定会在土地内部开辟新的街道或公共场所,且街道和公共场所的产权将属于政府,分割则不会有这一过程[35]。非正规用地的出现,主要是因为合法用地会增加土地开发成本——一是合法用地审批周期较长,可达3~5 年之久[36];二是政府划定用地功能要求较高,规定应有15%用于绿化、5%用于公共服务[37]。在利益驱动下,很多开发商未经市政府批准擅自完成了住区的规划建设,由此形成了违法用地(loteamento clandestinos,英文为illegal subdivisions);一些房地产在方案阶段通过了市政府批准,但建设时没有完成应有的基础设施、公共区域或道路工程,这种非正规建设形式被称为违规用地(loteamentos irregulares,英文为irregular subdivisions)。违法用地和违规用地往往环境品质较差,缺乏幼儿园和卫生站等公共服务设施,给周边社区带来极大负担。此外,违法用地还常出现房地产骗局,即土地在未经所有者同意的情况下,被第三方开发为房地产并出售给居民,使居民陷入被土地所有者起诉的风险[34]。

3.2 贫民窟

贫民窟的违规主体是住户。联合国对贫民窟(slum)的定义为“缺乏合格的水、卫生设施,居住面积不足,住房结构质量差,产权安全性不足的居住区”[38]。巴西对贫民窟作出了更明确的定义,强调其是居住者擅自侵占公共或者私人土地的结果[27]。

3.3 群租房

群租房的违规主体是房东。根据圣保罗的相关法律,群租房的定义为“在城市地块上以正规或非正规方式出租的建筑物。通常一户共用一间房间,该房间同时承担卧室、客厅等多种功能;多户租户共用厨房和卫生间,往往存在卫生条件差、消防隐患大、人满为患等问题”[39]。与非正规用地和贫民窟不同,群租房多由市中心的废弃建筑改造而成,周边基础设施和公共服务齐全。但群租房的租赁市场是非正规的,通常存在没有正规租约、房东不拥有建筑所有权等情况。群租房出现的原因有二:一是建筑改造不必执行国家住房标准,因此能够降低房东的成本;二是不受正规租赁市场的价格控制,能够提升房东收到的租金。相关调查表明,群租房的单位租金接近同一地区正规租赁住房的两倍[38]。然而对于居民来说,群租房恶劣的卫生条件和高昂的租金严重影响了生活品质,也对圣保罗市中心的风貌与治安造成不利影响。

3.4 公共住房

公共住房的违规主体是住户。圣保罗市的公共住房由政府修建,以1960—1980 年代国家住房银行时期修建的公共住房为主,也包括1990 年代借鉴新加坡组屋制度修建的公共住房。由于维护不当,公共住房也会出现非正规居住现象。例如:大量住户拖欠住房分期付款和水电费;户外空间存在私搭乱建现象,逐渐演变为小型贫民窟。

4 制度包容

20 世纪以来,巴西圣保罗非正规住房治理取得的显著成效,有赖于保障土地使用权、划定特别社会利益区、多方获取资金、搭建项目统筹平台等一系列制度的支持。

4.1 立法保障土地使用权

巴西圣保罗得以开展如此大规模的非正规住房正规化行动,离不开联邦层面制定并出台的法律政策的支持。1988 年巴西《联邦宪法》第183 条提出了向占用者赋予土地使用权的可能:在没有其他城市或农村土地财产的前提下,如果个人不间断占用面积不超过250 m2 的地块用于居住达到5 年,且占用期间没有土地所有者提出反对,该占有人便可获得该土地的使用权[40]。2001 年《城市法》(Estatuto da Cidade)又提出了集体使用权的概念[41]。相较于逐户登记并发放个人土地使用权,授予集体使用权能够更快地实现非正规定居点的土地规范化。在2001 年出台的第2220 号法案中,这种土地使用权被命名为“住房专用特许权”(concessão de uso especial para fins de moradia)[42]。

4.2 设置特别社会利益区,推动居住区正规化

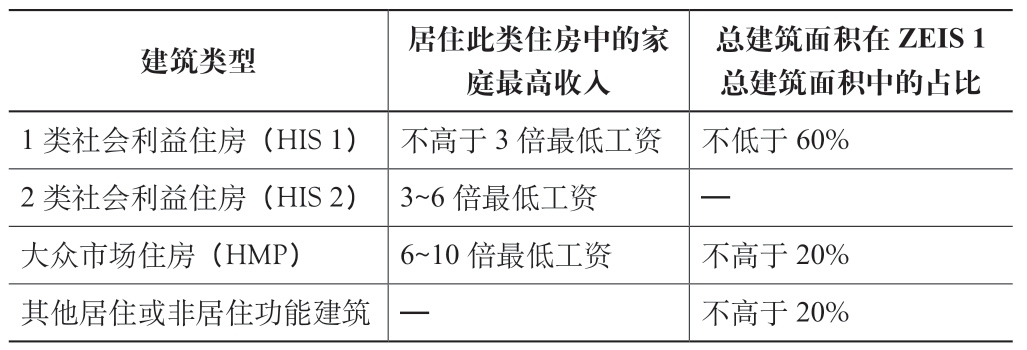

在城市层面,圣保罗市通过“特别社会利益区”(ZEIS:Zonas Especiais de Interesse Social)制度促进低收入住房建设和土地使用权合法化。根据相关法律,特别社会利益区是由市政府划定的,通过城市改善、环境恢复和非正规定居点的土地规范化等措施,为低收入人口提供体面住房,并规划新建社会福利住房的区域。区域内配备公共服务、基础设施、公园绿地和商业等设施。ZEIS 共分五类,其中ZEIS 1 与非正规住房的关系最为密切,是存在贫民窟、非正规用地的特别社会利益区[43]。圣保罗市优先选择卫生、建筑结构、消防、基础设施、社会经济条件较差的区域作为ZEIS 1,集中分布于圣保罗市的北部、南部水源地带和东部远郊[32]。

与城市中的其他用地相比,ZEIS 有两点特殊性:其一,区内的非正规定居点不得被驱逐,且只要区内基础设施和生活条件达标,就可以在不符合常规规划标准的情况下将土地使用权合法化[35];其二,区内的开发项目需建设一定比例的社会住房,以ZEIS 1 为例,面向经济困难群体的1 类社会利益住房(HIS 1: Habitação de Interesse Social 1)至少需占总建筑面积的60%,而相对高档的大众市场住房(HMP:Habitação de Mercado Popular)则不得超过总建筑面积的20%[43](表2)。

表2 圣保罗社会住房的相关规定

注:(1)巴西1988 年《联邦宪法》第7 条规定,雇主对员工支付的工资不得低于一定额度,以满足员工的基本需求,包括住房、食品、教育、保健、休闲、衣物、卫生、交通和社会保障等,该额度即为最低工资,政府会定期调整最低工资以保证居民的购买力;(2)表中“—”表示对此不作要求。

资料来源:参考文献[43]

4.3 多级政府投入资金,支持计划开展

资金层面,为扩大财政来源,圣保罗市向世界银行、美洲开发银行寻求支持,同时整合联邦、州、市三级政府的住房方案,将增长加速计划等联邦、州提供的资源进行集中与再分配。据统计,2005—2010 年,圣保罗城市住房规划在筹备阶段共耗资约35 亿巴西雷亚尔(约合43 亿人民币),其中市政府资金占60%,联邦政府和州政府投资各占20%[27]。

4.4 搭建信息平台,统筹多元升级计划

2006 年起,圣保罗市住房秘书处通过统一的信息化平台——圣保罗市社会住房信息系统(Habisp: sistema de informações para habitação social de São Paulo)①网址为https://mapa.habitasampa.inf.br/。对各项社会住房计划与非正规改造计划进行管理。Habisp 整合了圣保罗市各类非正规的区位、基础设施、社区治安、在建项目等信息,将依此确认改造优先级并为其匹配最适合的计划,确保政府投资的高效利用。

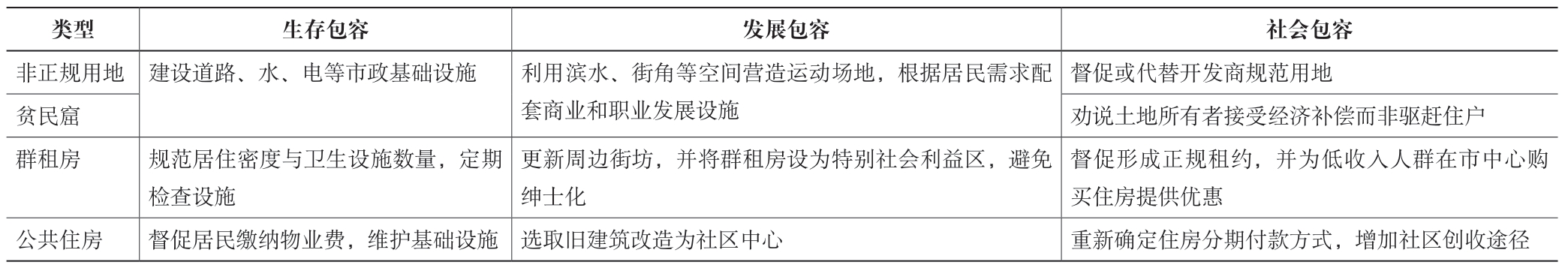

5 实施包容

在非正规住房治理过程中,圣保罗市围绕非正规用地、贫民窟、群租房、公共住房等非正规住房类型,开展了包括生存包容、发展包容和社会包容等多个层面的实施策略(表3)。

表3 圣保罗市非正规住房包容性治理策略

资料来源:作者绘制

5.1 生存包容:拥有基础设施保障,享有体面居住环境

圣保罗注重全面提升基础设施,包括提供饮用水、下水道、电力、路灯、道路铺装、排水系统、垃圾回收等多个方面,并始终坚持先改善环境再确权,优先保障体面的居住环境[27]。不同类型的非正规住房由于问题严重程度不同,改善方式也不尽相同。

对于非正规用地、贫民窟等缺乏市政基础设施的社区,圣保罗市注重修建综合的道路—雨水—电力系统。以圣保罗贫民窟改造的代表项目尼罗村(Vila nilo)为例,改造工程以道路建设为起点,确保社区内所有道路宽度不小于4 m,配备排水管道并进行路面硬化。占用道路或位于地质风险区域的住宅将被拆除,并尽可能在社区内重建。随后,以道路结构为骨架构建基础设施网络,保证每户家庭都可以获得供水、供电、污水处理等服务,并进行每周三次的垃圾回收[45]。

对于已具备市政基础设施但住房内部缺乏厨卫设施的群租房,圣保罗市重点规范居住人口的密度与设施数量。例如:房间的最小面积不得小于5 m2;人均建筑面积不得小于4 m2;房间的开间和进深均不得小于2 m;每20 名群租房居民至少拥有1 个水箱、1 个水槽和1 个卫生间[39]。群租房的电、煤气等基础设施须依据规范要求改造,费用由政府承担,且政府将为改造完成后的群租房授予财产使用证书,该证书每两年更新一次[46]。

公共住房由政府主持建设,各类市政设施相对齐全,面临的主要问题是年久失修。在这种情况下,圣保罗市主要通过督促居民缴纳物业费进行基础设施维护。多是政府工作人员深入社区调研,在获得居民信任的基础上,对其开展维护水和能源设施的维护教育,与居民共同管理社区[47]。

5.2 发展包容:共享多元公共空间,获得经济发展机会

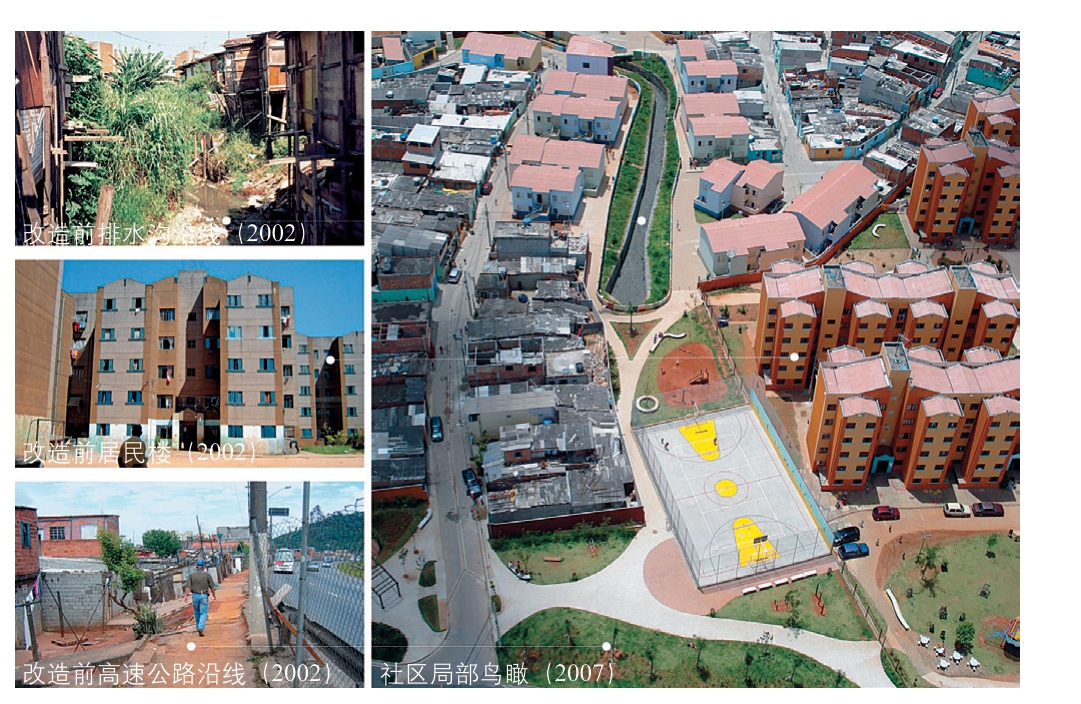

公共设施和公共空间的营造也是圣保罗市非正规住房治理的重要环节。非正规用地和贫民窟的户外空间拥挤,对公共空间的需求最为迫切,并且居民社会经济基础较为薄弱,急需发展机会。圣保罗市利用滨水、街角等空间营造多样化的运动场地,包含滑板场、足球场、线性跑道、景观绿地等,创建公共空间;并利用公共空间联通各个社区,成功促进不同阶层居民的交往和社会融合[27]。对于公共设施,圣保罗市则在充分了解居民需求的基础上进行建设。例如:赫里奥波利斯社区(Heliópolis)内原有的13 处商铺得以完全保留并进行了改造提升[48];在尼罗村,由于居民多以废品回收为业,圣保罗市建设了占地390 m2 的垃圾分类中心,并帮助居民成立回收协会交流工作经验,使废品回收的利润增长60%[45](图2)。

图2 尼罗村改造前后对比

资料来源:参考文献[45]

群租房多地处市中心,周边的公共空间、公共设施条件较好,因此政府的更新工作主要围绕提振内城展开。在更新过程中,政府多将群租房所在的社区设置为特别社会利益区,以避免该地区更新后的绅士化[38]。

公共住房的户外空间相对充足,但缺乏公共服务设施,需通过既有建筑改造与公共空间翻新加以补充配套。以圣埃特尔维纳社区(Santa Etelvina)为例,政府将一栋旧建筑改造成社区中心,内含社区办公室、保健中心、计算机房、面包店和诊所等[34]。

5.3 社会包容:享有社区参与权利,获得政府法律援助

除了设置特别社会利益区、住房专用特许权等政策工具,圣保罗市还会根据具体情况向非正规住房的住户提供法律支援,保障居住和租住的合法性,并在改造过程中与居民共同成立管理委员会,让居民充分参与社区发展决策。

非正规用地的住户大多已从开发商手中购买了土地使用权,但如果开发商土地开发不规范,住户居住条件不佳,且使用权正规性不受政府认可,圣保罗市的非正规用地正规化部门(RESOLO: Departamento de Regularização de Parcelamento do Solo)将追查开发商,命令其依照法律规范完成用地的正规化。如果开发商不回应或不合作,RESOLO将在开发商缺席的情况下继续完善基础设施,提供使用权合法化服务,并启动法律程序,向开发商收回整个过程的成本(基础设施、法律程序和市政府的成本)[34]。

对于贫民窟,当住户占用的土地为私人所有时,常遭到土地所有者起诉。在这种情况下,圣保罗市的低收入住房部门(HABI: Superintendência de Habitação Popular)将进行协调,劝说土地所有者接受经济补偿而非驱逐占地者。

如果非正规用地或贫民窟被认定为ZEIS 1,政府还将成立ZEIS 管理委员会,负责制定社区的改造规划并跟进实施。ZEIS 管理委员会由居民代表和住房、卫生、教育部门的政府人员共同组成,保证居民能够深度参与规划决策[43]。

对于群租房租户,圣保罗市进行了立法,以督促房东、物业、租户形成正规租约,并协调三方签署改善居住条件的协议,必要时政府还会没收房东的相关财产[46]。同时,圣保罗州住房和城市发展公司(CDHU)通过在市中心改造群租房以及新建住房等方式,增加低收入群体的居住机会。如果低收入人群通过正规渠道购买社会住房,CDHU 将为购房者提供信贷进行支持[49]。

对于公共住房,圣保罗市政府将依据住户的经济状况重新确定分期付款时限和金额,并与居民共同讨论为社区创收的方法,如在墙上绘制广告等。据统计,在公共住房改造的四个试点区,社会援助成功使平均分期付款拖欠率从67%下降至39%[47]。

6 对我国非正规住房治理的启示

应对我国非正规住房治理转型的制度设计需求,本文以非正规住房改造卓有成效的巴西圣保罗为例,回顾了治理模式从排斥性大规模拆迁向包容性就地升级转变的历程,并基于“空间包容—制度包容—实施包容”分析框架,对圣保罗非正规住房更新治理的实施机制展开了研究。研究发现,圣保罗非正规住房的治理对象包括非正规用地、贫民窟、群租房等多种类型,涵盖了从中心区到边缘区多个圈层,以及房间、建筑和地块等多种尺度。如此多元的非正规住房治理工作的顺利开展,得益于系统性的制度设计和精细化的实施策略。圣保罗非正规住房治理工作可为我国大城市包容性更新治理提供以下启示。

首先,应以保障居住权为目标,构建覆盖各种非正规住房类型的治理体系。我国大城市非正规住房类型多样,在可见的城中村之外,还包括传统街区大杂院、老旧小区群租房、商品房地下室等大量不可见的非正规居住空间[50]。然而长期以来,受到排斥性治理思路影响,规划管理者对各类空间正规化路径的探讨还较为匮乏。圣保罗市并非没有经历过类似的排斥性治理阶段,但实践证明治理效果并不理想。圣保罗对于非正规住房治理理念转变的关键在于确立了保障低收入群体享有就地居住权的治理目标,进而将有限的资金用于非正规住房的就地升级。借鉴圣保罗经验,我国迫切需要将宏观的包容性发展理念落实到具体的空间规划管理政策,将非正规住房治理作为城市更新的一项重要内容,通过全面摸底和分类分析,探讨制度化的治理框架和实施路径。

其次,建议通过城市规划和土地确权,将非正规住房纳入城市公共住房体系。巴西的非正规住房主要源自低收入群体对私人和公共土地或住房的违规占用,因其为低收入群体提供了安身之所,各级政府仍本着物尽其用的原则承认其合法性,并围绕空间质量提升这一核心开展空间治理。相较而言,我国大部分非正规住房产权相对明晰,主要问题在于前期规范缺失、后期监管不力以及治理手段不当,治理所面临的制度障碍相对较小。在制度建设中,圣保罗通过立法保障土地使用权、划定特别社会利益区将非正规住房纳入城市总体规划、多方获取资金支持、搭建统一信息平台统筹匹配多元升级计划等一系列制度安排,为我国大城市搭建非正规住房与城市公共住房统筹联动体系提供了有益借鉴。

第三,建议通过全方位、全过程的包容性治理策略,保障非正规住房治理发挥最大的社会效益。非正规住房是城市中最脆弱的空间,非正规住房的居民是城市中最边缘化的群体。在非正规住房更新治理过程中,需要通过改造危房,改善基础设施,植入公共空间和公共设施等措施,以及提供相关的法律援助和经济支持等方式,在生存、发展和社会多个层面关注非正规住房居民的全面发展。圣保罗探索的将空间提升与社会发展相结合的治理方法,对于我国开展精细化的非正规住房治理实践具有重要参考价值。

感谢审稿人和编辑对本文基本概念和结构安排等方面提出的宝贵建议。

[1] UN-habitat.The challenge of slums: global report on human settlements,2003[M].UK & USA: Earthscan Publications Ltd.,2003.

[2] 张磊.“新常态”下城市更新治理模式比较与转型路径[J].城市发展研究,2015,22(12): 57-62.

[3] YUAN D,YAU Y,BAO H.A framework for understanding the institutional arrangements of urban village redevelopment projects in China[J].Land use policy,2020,99: 104998.

[4] 韦长传,仝德,袁玉玺,等.城中村研究热点及区域差异——基于CiteSpace 的文献计量分析[J].地域研究与开发,2022,41(3): 68-74.

[5] 张理政,叶裕民.城中村更新治理40 年:学术思想的演进与展望[J].城市规划,2022,46(5): 103-114.

[6] 冯晓英.论北京“城中村”改造:兼述流动人口聚居区合作治理[J].人口研究,2010,34(6): 55-66.

[7] WU F,ZHANG F,WEBSTER C.Informality and the development and demolition of urban villages in the Chinese Peri-urban Area[J].Urban studies,2013,50(10): 1919-1934.

[8] 比什·桑亚尔.发展中国家非正规住房市场的政策反思[J].国际城市规划,2019,34(2): 15-22.DOI: 10.22217/upi.2018.551.

[9] 叶裕民,张理政,孙玥,等.破解城中村更新和新市民住房“孪生难题”的联动机制研究——以广州市为例[J].中国人民大学学报,2020,34(2): 14-28.

[10] 万成伟,于洋.公共产品导向:多中心治理的城中村更新——以深圳水围柠盟人才公寓为例[J].国际城市规划,2021,36(5): 138-147.DOI:10.19830/j.upi.2019.402.

[11] 文超,杨新海,文剑钢,等.基于“城市针灸”的城中村有机更新模式探究[J].城市发展研究,2017,24(11): 43-50.

[12] 卢文杰,程佳佳,方菲雅.广州市城中村微改造行动规划探索——以仑头村为例[J].城市发展研究,2020,27(5): 94-100.

[13] 魏立华,闫小培.“城中村”:存续前提下的转型——兼论“城中村”改造的可行性模式[J].城市规划,2005(7): 9-13,56.

[14] 田莉.从城市更新到城市复兴:外来人口居住权益视角下的城市转型发展[J].城市规划学刊,2019(4): 56-62.

[15] 张理政,叶裕民.城中村更新治理40 年:学术思想的演进与展望[J].城市规划,2022,46(5): 103-114.

[16] 姚之浩,田莉,范晨璟,等.基于公租房供应视角的存量空间更新模式研究:厦门城中村改造的规划思考[J].城市规划学刊,2018(4): 88-95.

[17] 楚建群,赵辉,林坚.应对城市非正规性:城市更新中的城市治理创新[J].规划师,2018,34(12): 122-126.

[18] 缪春胜,覃文超,水浩然.从大拆大建走向有机更新,引导城中村发展模式转型——以《深圳市城中村(旧村)综合整治总体规划(2019—2025)》编制为例[J].规划师,2021,37(11): 55-62.

[19] 张艳,朱潇冰,瞿琦,等.深圳市城中村综合整治的整体统筹探讨[J].现代城市研究,2021(10): 36-42.

[20] ALI I.ZHUANG J.Inclusive growth toward a prosperous Asia: policy implications[R].Asian Development Bank,2007.

[21] The World Bank.World inclusive cities approach paper[R].2015.

[22] The World Bank,Development Research Center of the State Council,the People’s Republic of China.Urban China: toward efficient,inclusive,and sustainable urbanization[M/OL].Washington,DC: World Bank,2014[2022-09-01].https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18865.

[23] 叶裕民.特大城市包容性城中村改造理论架构与机制创新——来自北京和广州的考察与思考[J].城市规划,2015,39(8): 9-23.

[24] 徐勤贤,窦红.巴西政府对城市低收入阶层住房改造的做法和启示[J].城市发展研究,2010,17(9): 121-126.

[25] 李明烨,亚历克斯·马格尔哈斯.从城市非正规性视角解读里约热内卢贫民窟的发展历程与治理经验[J].国际城市规划,2019,34(2): 56-63.DOI: 10.22217/upi.2017.203.

[26] 陈天,王佳煜,石川淼.巴西贫民窟协作式规划对我国城中村治理的启示——以贝洛奥里藏特市为例[J/OL].国际城市规划,2023(3): 116-125.DOI:10.19830/j.upi.2021.500.

[27] FRANÇA E,COSTA K P.Plano municipal de habitação: a experiência de São Paulo.v.1[M].São Paulo: Secretaria Municipal de Habitação,2012.

[28] IBGE.Censo Demográfico 2010 Aglomerados subnormais: primeiros resultados[M].Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,2010: 19.

[29] MARQUES E,SARAIVA C.Urban integration or reconfigured inequalities?analyzing housing precarity in São Paulo,Brazil[J].Habitat international,2017,69: 18-26.

[30] UN Habitat.2012 Scroll of honour winners[EB/OL].[2023-05-30].https://unhabitat.org/scroll-of-honour.

[31] MARQUES E.São Paulo in the twenty-first century: spaces,heterogeneities,inequalities[M].Abingdon: Routledge,2016.

[32] HERLING T,FRANÇA E.Social housing in São Paulo: challenges and new management tools[R].Washington,DC: The World Bank,2009.

[33] PASTERNAK S.Loteamentos irregulares no município de São Paulo: uma avaliação espacial urbanística[J].Planejamento e políticas públicas,2010(34):131-170.

[34] Cities Alliance.Integrating the poor: urban upgrading and land tenure regularisation in the city of Sao Paulo[EB/OL].[2023-05-28].https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/CA_Docs/chapter-2%5B2%5D.pdf.

[35] BUDDS J,TEIXEIRA P.Ensuring the right to the city: pro-poor housing,urban development and tenure legalization in São Paulo,Brazil[J].Environment and urbanization,2005,17(1): 89-114.

[36] Presidência da República.Lei no 6.766,de 19 de Dezembro de 1979[EB/OL].[2022-02-27].http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm.

[37] Prefeitura de São Paulo.Lei nº 7.805 de 1 de Novembro de 1972[EB/OL].[2022-08-04].https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-7805-de-01-denovembro-de-1972.

[38] OYEYINKA O.São Paulo: a tale of two cities[M].Nairobi: UN-Habitat,2010: 108-144.

[39] Prefeitura de São Paulo.Lei nº 10.928 de 8 de Janeiro de 1991[EB/OL].[2022-08-04].https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-10928-de-08-dejaneiro-de-1991.

[40] Presidência da República.Constituição da república federativa do Brasil de 1988[EB/OL].[2022-02-27].https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.

[41] Presidência da República.Lei no 10.257,de 10 de Julho de 2001[EB/OL].[2022-02-27].https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm.

[42] Presidência da República.Medida provisória no 2.220,de 4 de Setembro de 2001[EB/OL].[2022-02-27].https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2220.htm.

[43] Prefeitura de São Paulo.Lei nº 16.050 de 31 de Julho de 2014[EB/OL].[2022-02-27].http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16050-de-31-dejulho-de-2014/.

[44] Cidade de São Paulo.Projeto de Revisão do Plano Diretor Estratégico[EB/OL].[2023-05-28].https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/mapas_pde/Mapas/04_ZEIS/PDF.zip.

[45] FRANÇA E,COSTA K P,CYRILLO M O V.Vila Nilo[M].São Paulo:Secretaria Municipal de Habitação,2011.

[46] Prefeitura de São Paulo.Decreto nº 33.189,de 17 de Maio de 1993[EB/OL].[2022-08-04].https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-33189-de-17-de-maio-de-1993.

[47] Programa 3 R’s reduz inadimplência nos conjuntos Cingapura[EB/OL].(2005-05-16)/[2023-05-28].https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=4273.

[48] Cidade de São Paulo Habitacão.Urbanização de Favelas: A Experiência de São Paulo[M].São Paulo: Boldarini Arquitetura e Urbanismo,2008.

[49] CDHU,Governo do Estado de São Paulo.Relatório Geral do Programa de atuação em cortiços[R/OL].[2022-08-04].https://www.cdhu.sp.gov.br/documents/20143/37069/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf/cef12342-5419-23a0-bf8c-95360484fe86.

[50] 陈宇琳.中国大城市非正规住房与社区营造:类型、机制与应对[J].国际城市规划,2019(2): 40-46.DOI: 10.22217/upi.2019.052.