引言

近年来,城市由扩张式增长转向内涵式发展,由增量规划转向存量规划,城市更新逐渐成为城市开发建设的主流方式。尼尔·史密斯(Neil Smith)作为新马克思主义的代表性学者提出租差理论,认为城市空间生产是权力和资本对租差的逐利行为,租差的生产和分配逻辑是理解城市更新的关键[1]。与居住空间生产相比,消费空间生产是城市更新的特殊形态,是资本、政府、消费者、原业主博弈更为激烈的领域。

消费空间生产始于西方。在经历了战后20 余年经济繁荣之后,资本主义在1970 年前后再一次遭遇生产过剩和商品堆积的周期性危机,资本逻辑便开始推动消费主义的兴起[2],而消费空间生产恰恰适应了这一生产和消费结构转向。这一时期消费空间生产的典型案例包括美国波士顿的昆西市场(Quincy Market)、西雅图的派克市场(Pike Place)、圣迭戈的霍顿广场(Horton Plaza)以及英国著名的伦敦码头区(Dockland)等,其显著特征是公共—私人部门共同参与空间再开发。这类旗舰项目吸引了投资者、本地消费者和旅游者,增加了地方税收,提高了城市美誉度[3]。在国内,1990年代以来我国的城镇化进程与后工业化社会转型相互交织,大规模的城市更新表现为以政府为主导,引入大量私人投资进行开发或合作开发。从上海新天地到北京三里屯、成都太古里,这些以消费空间生产为核心的城市更新成为城市空间生产的重要环节[4]。消费空间生产,体现出全球资本从生产过剩的传统工业生产领域向城市空间生产领域、从生产环节向消费环节、从消费品生产向消费空间生产的跨越[4]。对空间的征服和整合已经成为消费主义赖以生存的主要手段[5]。

当下面对新冠疫情带来的经济冲击,我国提出要“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,从外向型经济转向内需增长型经济[6]。当前,消费空间的打造作为刺激消费的有力手段催生了一批独具特色的商业街区、商业综合体、夜市等消费空间。在此背景下,针对消费空间生产的研究再次成为热点。本文从租差理论出发,以成都太古里为典型案例,对我国城市消费空间生产过程的微观机制展开研究,探寻消费空间生产不同于一般居住空间生产的新特征。

1 租差理论的缘起与实践

20 世纪中后期,社会学家将研究的目光转向空间本身。列斐伏尔(Henri Lefebvre)、哈维(David Harvey)、史密斯等新马克思主义学者构建了社会问题研究的空间转向[7]。其中,列斐伏尔的“空间生产”理论是理解城市空间现代性的最重要理论之一,他指出对空间的占有、生产和再生产是资本主义得以持续的方式[8],空间不仅是城市活动发生的物质载体,更是一种特殊的商品。基于此,哈维提出“资本的城市化”理论,并用“资本三重循环”理论解释了资本在当代的运行逻辑[9]。资本三重循环即投入一般生产资料和消费资料以满足生产需要,投入城市建成环境为生产和消费提供环境功能,投入科学技术、教育、医疗等领域以提高劳动力素质[10]。资本循环理论揭示了资本累积、空间生产与城市发展之间的关系,空间使用价值过时导致交换价值贬值,资本便通过城市更新运动销毁原有衰败的建成空间,以此激活新的资本循环[9]。

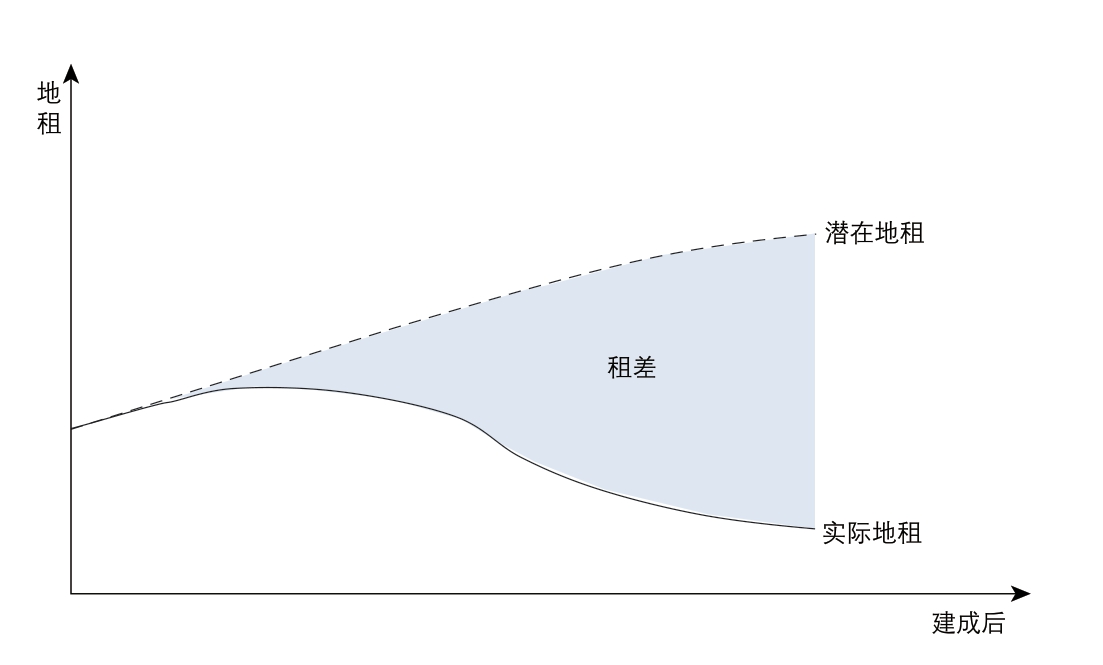

1979 年,史密斯从资本角度分析内城更新的绅士化现象(中产阶层搬迁到内城衰败的工人社区所带来的人口、经济、社会和住房等方面发生一系列变化)时提出“租差”理论,解释了资本投向城市空间的动力与作用机制。租差即潜在地租(potential ground rent)与实际地租(actual ground rent)之间的差额,潜在地租即最高且最佳土地利用下的资本化地租,实际地租即当前土地利用下的资本化地租[11](图1)。当一个地块刚开发时,各主体之间的竞争能确保地块经济利益的最大化,此时潜在地租即为实际地租,租差为零。此后,城市基础设施的投入、建成环境的改善等使潜在地租持续增长;而资本固化于空间短期无法流转、建筑物折旧需要维护等原因导致实际地租不断下降。随着租差逐渐增大,开发者在支付房屋售价、建造成本和贷款利息之后仍可以获得可观的利润,进而启动城市更新。

图1 史密斯的租差示意图

资料来源:作者根据参考文献[11]绘制

租差理论提出之后,引起了西方多位学者的争议[12-15],他们或指出理论存在的漏洞甚至否定理论本身,或提出修正的方法。经过克拉克(Clark)等学者的努力[16-19],初始租差理论中存在的一些误区得以澄清,实践应用瓶颈也不断被突破,在持续修正与扩展中依旧保持旺盛生命力,仍是解释城市绅士化和城市空间生产的重要理论工具[20]。租差理论的实证研究范围从加拿大[21]、瑞典[22]、澳大利亚[23]等传统发达国家,逐步扩展到印度[24]、智利[25]、墨西哥[26]等发展中国家,使租差理论的解释力扩展到全球[27]。

国内学者对租差理论本身的关注不多,其研究重点主要围绕绅士化和城市空间两个主题。其中,绅士化主题方面的代表性研究包括宋伟轩等以南京市为案例的实证研究[28-29]、葛莹等构建多智能体模型模拟绅士化进程的研究[30]等。值得一提的是,宋伟轩等通过对比研究2008 年和2018 年南京内城的高端商业场所,认为地方政府和资本联手对“商业租差”的追逐,以及年轻、高收入绅士化群体日益增长的时尚、高端文化消费需求,从供需两端驱动着商业绅士化过程[29]。城市空间方面,洪世键围绕租差理论解释中国城市空间演变、城市空间再开发、不平衡发展、企业化地方政府等问题[20,31-34];丁寿颐以租差理论为视角,以广州市为案例,研究了制度对城市更新的影响机制,提出租差的实现(即潜在地租转化为实际地租的过程)与分配是城市更新成败的关键,不同外部规制条件下存在多种形式的租差实现路径和对“租差”的竞争合作关系[35]。

2 租差理论视角下成都太古里消费空间生产的实践

2.1 对租差理论的改进

租差为我们提供了分析城市空间再生产的理论框架,但我们应该清醒地认识到租差理论产生的土壤和环境与国内实际存在较大差异。另外,史密斯在提出租差理论时,将其适用的开发模式限定为修缮复兴式的绅士化[13]。我国的消费空间生产具有不同的管控规则、开发模式和空间形态,商业运营亦表现出较大的差异性,因此有必要对租差理论框架加以改进。

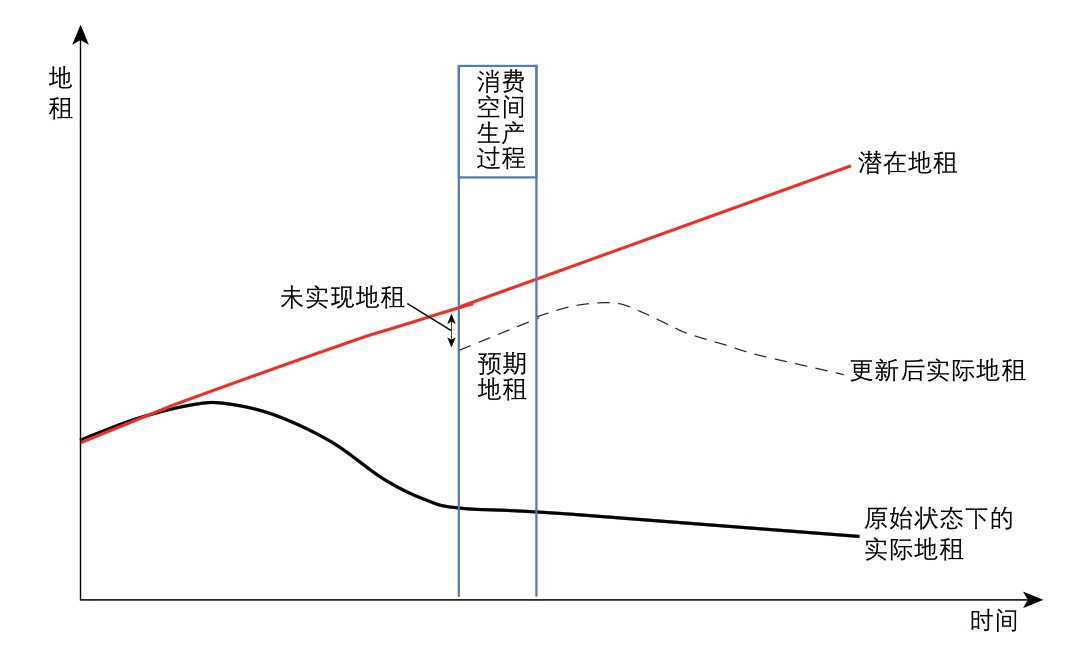

(1)潜在地租是最高且最佳土地利用下的资本化地租总量,是理想状态下的地租。实际开发中,受制于政府规制、开发商自身能力、市场变化等原因,潜在地租通常无法完全转化为实际地租。

(2)租差理论将两次空间生产之间的过程视为一个租差变化周期,每一次空间生产都会将租差归零。这无法解释在潜在地租不变的情况下,不同开发方式所获得的实际地租为何不同。为此,本文增加预期地租的概念,即假定某种开发方式下预期可以实现的最大地租。显然,预期地租介于实际地租与潜在地租之间。

(3)为了衡量不同开发方式能够在多大程度上将潜在地租转化为预期地租,本文将预期地租与潜在地租的比值称为“预期地租比”。

传统租差模型表达的是实际地租、潜在地租两条曲线的演变,更像是一个表达地租演变规律的理想模型。本文在此基础上增加预期地租曲线,实际是在无法实现的理想状态与现有的实际状态之间增加了一个未来可以实现的状态(图2)。这种补充为租差模型增加了现实支撑,建立了理论模型与实际情况的联系。同时,预期地租的引入可以提供一个对比不同开发方式收益情况的分析工具,这是传统租差理论未曾涉及的。后文将结合案例进行实证分析。

图2 消费空间生产中潜在地租、实际地租和预期地租示意图

2.2 案例区基本情况与资料获取

太古里街区总占地面积约7 hm2,位于成都最核心的春熙路商圈,也属于大慈寺历史文化街区范围。空间本身具有较强的可识别性,符合消费空间符号化[36]特征,也具有支撑消费空间生产的客户群体和市场环境。项目在初期政府开发遇到困难后,引入开发、建设、运营经验更为丰富的市场主体,并于2014 年开始营业。该项目不仅成为成都市的商业文化地标,也成为其他城市学习和效仿的对象。因此,本文将之作为消费空间生产的典型案例进行分析。

在前文对租差理论进行改进的基础上,笔者通过实地调研、商家访谈、专业人士访谈、文献资料检索等方式,获取了太古里地块历史情况、启动拆迁之后的开发建设情况、现状运营情况等作为案例研究的基础资料,获取了成都市主要综合体的运营情况、商业地产开发模式、太古里周边商业用地历史地价等作为研究结论的佐证资料。

2.3 太古里消费空间生产的阶段划分与作用机制

2.3.1 自然衰败阶段:租差酝酿

太古里所在的大慈寺区域有着1 600 多年的历史,是中国古代“寺”与”市”共生共荣的典型空间。自古以来,以大慈寺为中心构成了老成都市井生活与商业活动的核心区域,它同时也是成都重要的精神文化地标。大慈寺街区在历史更迭中几经兴废,在唐宋时期达到鼎盛;明清时期随着寺庙的损毁,街区逐渐走向衰败。1980 年以来,政府将大慈寺列为文物单位加以修缮,并将周边区域划为文物保护区。周边区域长期面临基础设施不足、环境恶劣等问题,房屋产权混乱、损坏严重[36],居民居住条件极差,成为城市中心低收入者租赁用于居住和小本经营的聚集地[37]。一系列问题表明,大慈寺片区已经风光不再,而沦为城市低收入阶层聚集的棚户区。

这一阶段本质上是租差的酝酿与积累期。政府在进行城市建设投资时习惯选择阻力小、效果好的区域,大慈寺区域内产权结构复杂、工程推进难度大,导致基础设施不足、环境品质恶劣等问题长期得不到解决。此外,由于地块产权复杂、租户较多,业主往往没有主动修缮房屋的意愿,房屋质量不断下降。可见,受制于政府投资和业主自身投资的不足,实际地租处于较低水平;与此同时,该区域区位价值不断累加,潜在地租不断提高,租差不断累积扩大。

2.3.2 政府开发阶段:尝试垄断租差

2002 年成都启动了低洼棚户区改造行动,拆迁了除大慈寺和部分保留建筑之外的258.55 亩(约合17.24 hm2)土地上的全部房屋[37],涉及3 667 户,拆迁总面积约23 万m2,拆迁工作于2009 年基本结束[36]。拆迁的同时,成都市相继颁布了《成都市春熙路—大慈寺片区城市设计及历史街区保护整治规划》《成都大慈寺片区控制性详细规划》《大慈寺核心保护区规划》等一系列规划[38],并在控规中明确提出了“民国和清代风貌,限高12 m”的保护性开发要求。然而,政府严格的控制要求和巨大的开发成本让开发商望而却步,只得由政府作为主体对大慈寺片区进行更新。由于定位较低、缺少前瞻性、更新方案不理想,2008 年建成的大慈寺片区改造一期“大慈记忆”项目尚未投入使用就于2011 年被整体拆除[39](图3)。最终,单一的政府开发模式未能持续。

图3 拆除中的一期“大慈记忆”项目

资料来源:参考文献[40]

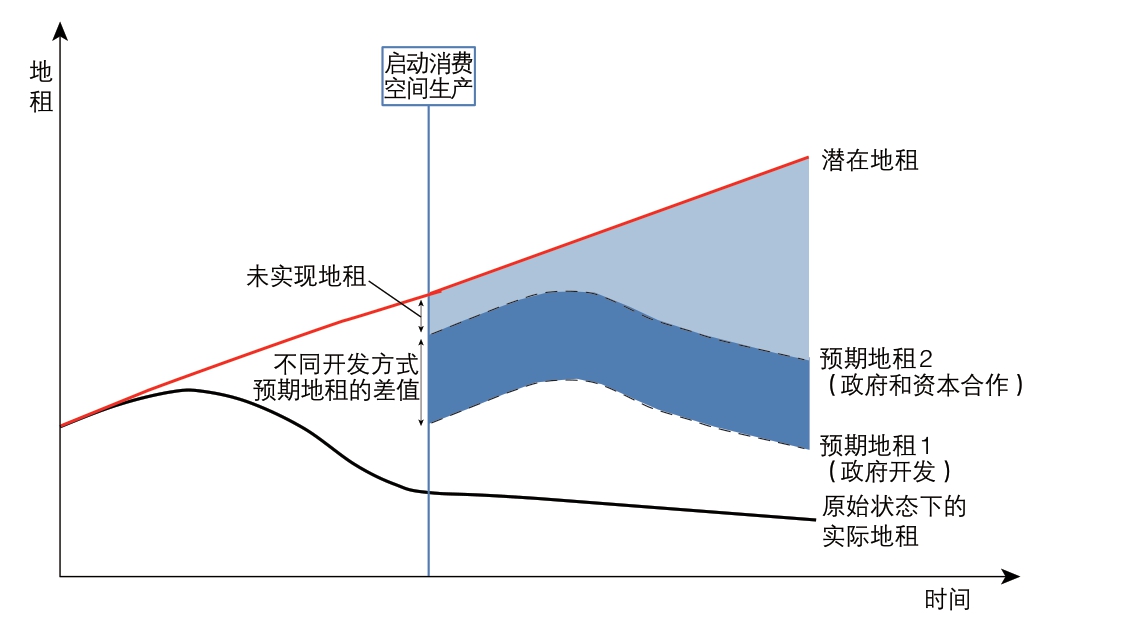

这一阶段反映出政府主导城市空间建设所面临的困境,政府方面将开发失败的原因归结为没有达到预期效果且缺少市场对资源配置的作用[38]。其实,政府通过垄断土地一级市场、严格规制土地的再开发权,压缩了开发商的利润空间,从而变相排除了非政府主体开发的可能性。虽然过程中有历史街区保护的原因,但也体现出政府对垄断租差的尝试。最终,长期专注于硬件建设的地方国有资本在商业开发上经验不足,缺少先进的设计、运营理念,所能实现的预期地租较低,导致项目难以推进。

2.3.3 政府与资本合作阶段:提高预期地租比

2010 年,太古地产和远洋地产联合获得该片区开发权,标志着大慈寺区域的改造和建设从前期的政府主导转向资本主导[38]。资本主导下的空间生产快速推进:2011 年3 月完成原有仿古建筑拆除,2012 年9 月正式启动建设,在建设期间进行全球招商并完成了办公楼的销售,2014 年5 月完成80%的招商,2014 年11 月2 日正式对外进行试运营,2015年初实现了全部商铺的开业[36]。开业后的太古里街区总营业面积11.4 万m2,店铺租用率和销售额稳步提升(图4)。根据太古地产报告书,2017—2019 年店铺出租率分别为95%、99%、97%,销售额分别增长49%、22%、23%[41]。另外,根据成都零售商协会发布的相关数据,太古里与国际金融中心(IFS)的销售额在全市购物中心中遥遥领先[42]。

图4 太古里街区实景

资料来源:作者拍摄(2019 年10 月—2020 年8 月)

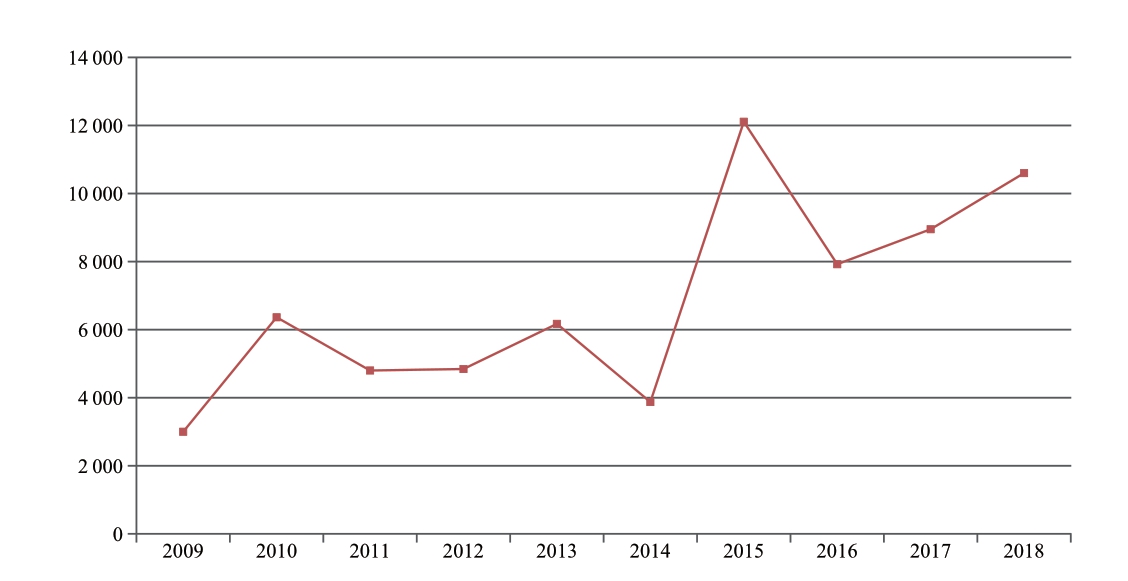

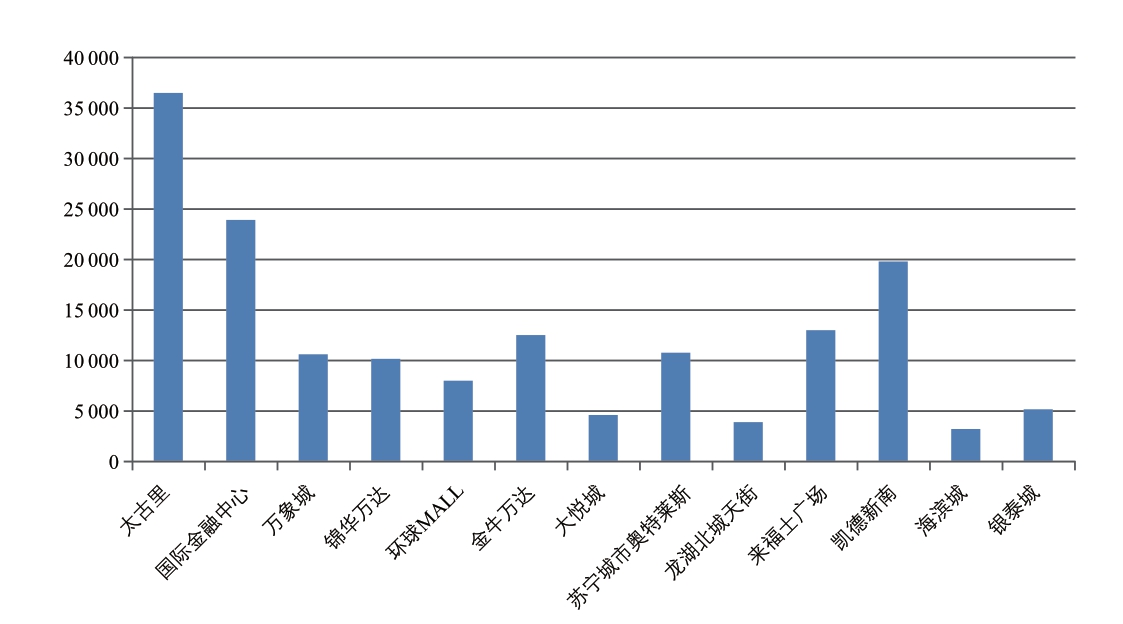

这一阶段本质上是政府与资本合作,提高了预期地租比(图5)。从一期项目停滞到资本介入开发,潜在地租进一步增加,这可以从周边商业用地成交价格中得到反映(图6)。政府第一次更新改造的失败使其放弃了对租差的完全垄断,而是在对用地性质、地块限高、风貌要求等开发条件进行规制的同时,通过允许部分业态可售或可转让等方式降低开发商的开发门槛。在此背景下,资本抓住时机投入到城市消费空间生产中,引入高端的商业功能,并通过高门槛的品牌准入和高品质的环境塑造不断强化空间作为高端消费品的属性,其建筑设计和空间环境广受好评。政府为项目开发提供制度保障的同时,通过城市宣传塑造出“国际化”“时尚”“活力四射”等正面城市形象,主动参与到消费空间生产过程中。正是得益于资本与政府的合作,太古里不仅在销售额上遥遥领先,在销售坪效(每平方米商业建筑面积上所产生的销售额)上也表现出较大的领先优势[43-44](图7)。这种对比可以从侧面反映出,与政府运营及其他运营商相比,太古里出色的运营能力更大程度地将潜在地租转化成实际地租,证明了前文提到的不同开发方式可以实现不同的预期地租比。

图5 政府开发和政府资本合作下预期地租对比

图6 2009—2019 年太古里周边商业用地平均成交楼面价(元/m2)

资料来源:作者根据互联网检索数据绘制

图7 2018 年太古里与其他代表性购物中心销售坪效(元/m2)对比

资料来源:作者根据参考文献[43-44]数据绘制

2.3.4 外部性释放阶段:带动正向循环

太古里凭借自身高端消费空间的定位和运营能力牢牢抓住日益壮大的中产阶级消费群体,成为开放式、低密度、体验式商业街区的典范,引领城市中心商圈东移至春熙路一带,并进一步强化、巩固了其城市顶级商圈的地位。太古里已成为成都最有名气、最有特色的购物中心,周边区域的店铺为了吸引顾客纷纷在自己的店招中标注“**太古里店”,太古里作为一个商业项目的名称开始出现泛化,也表明其在消费者心中的重要地位。不过,这种概念的泛化、消费客流外溢推高了周边店铺的租金水平,引导店铺更新,服务老旧社区居民的平价小店逐渐被各类餐饮网红店取代[36]。

此外,政府不断尝试对大慈寺周边老旧小区进行拆迁,尽管因为不断上升的安置成本、业主拆迁意愿不满足要求等原因屡次搁置[45-47],但是政府和开发商仍希望通过空间的扩张实现资本的循环,进一步提升春熙路商圈的消费空间品质。

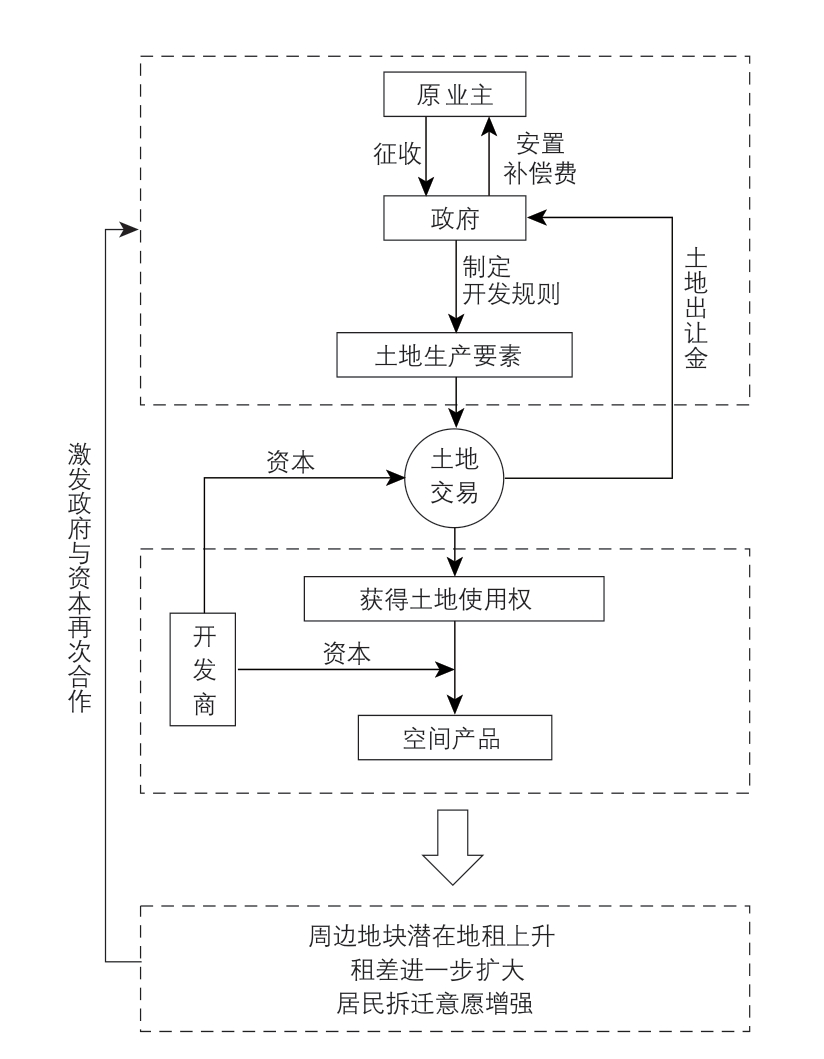

这一阶段本质上是租差实现以后的外部效应,太古里地块潜在地租转化为实际地租大大刺激了周边地块业主对自身潜在地租的预期,为潜在地租这一模糊的概念找到了参照。这无形中会提高周边地块业主参与城市空间生产的积极性,甚至主动要求政府进行拆迁,或者自发进行改造,以将看不见的租差转化为实际的收益。政府和资本也有意复制太古里开发模式,开展新一轮城市空间生产,进一步将潜在地租转化为实际地租,提高城市整体收益(图8)。可以说,政府、资本和业主在共同推动另一个空间生产循环的启动。

图8 消费空间生产过程示意图

3 城市消费空间生产的特征

消费空间生产涉及政府、资本、消费者、原业主等多方利益,消费者在这一过程中参与较少,原业主则主要围绕房屋和土地征收问题与政府(或开发企业)展开谈判。消费空间生产主要是政府完成土地征收和上市并提供制度环境,资本通过投入消费空间生产实现循环增值,进而联合将租差转化为产值和利润的过程。结合案例,本文从市场、政府、对周边影响等方面将消费空间生产不同于传统居住空间生产的差异性特征总结如下。

3.1 不是完全竞争市场

传统租差理论主要关注居住空间生产[11,48]。相对而言,居住空间生产是一个充分竞争、较为成熟的市场,不同开发主体的开发收益差异不大,均能较好地将潜在地租转化为实际地租。而太古里开发、建设、运营过程有力地说明消费空间生产对生产主体的要求远高于居住空间。消费空间通常需要开发主体长期持有,需要很长周期才能回收成本和取得利润[49],这不符合资本的偏好。另外,在互联网平台冲击下,消费空间运营的难度和风险不断增加,满足要求的开发主体是非常有限的。再者,消费空间具有较强的特异性,政府和开发企业达成合作往往需要进行多轮谈判,政府不可能将所有符合条件的开发企业都纳入谈判范围。资金回收的长期性、开发主体的有限性和交易成本较高决定了消费空间生产并非完全竞争市场。

因此,是否为完全竞争市场,能在多大程度上实现潜在地租,是消费空间生产与居住空间生产的一个明显差异,也是传统租差模型未予重视的内容。本文提出的预期地租是一种有益补充,既可以体现消费空间生产无法完全实现潜在地租的特征,也可以对比不同商业开发方式在实现潜在地租方面的表现。

3.2 具有租差外溢效应

消费空间的生产和运营会对周边住宅产生明显的溢价效应[50]。太古里的运营情况还说明,消费空间在提升城市功能、刺激消费增长、营造城市形象、解决就业等方面表现出了明显的正外部性。这些正外部性集中体现在地租上,消费空间生产不仅可以提高自身地租,还可以带动周边地块、整个片区的地租上涨,表现出明显的租差外溢效应。

但是,开发者带来的租差外溢是无法让受益者直接埋单的,需要政府代表公众让渡部分租差和短期利润给开发者,以获得城市整体的长期收益。例如:可以在土地出让前设定与开发项目外部性挂钩的出让金返还方案或税收优惠政策,以降低消费空间生产的启动门槛。同时,这种机制可以激励优质消费空间的开发,进一步提高区位地租。

3.3 政府参与更为主动

正是因为消费空间生产不是完全竞争市场、具有正外部性,政府会更加主动地参与租差实现的过程。太古里开发过程中,政府在前期招商、土地出让、开发规则设定和后期建设等方面表现出了非常积极主动的姿态。政府制定相对有利的土地开发规则后,土地作为生产要素进入市场。在土地使用权转移到开发主体后,政府出于机会成本、城市整体发展等考虑,仍会通过建设基础设施、增加城市商业宣传等方式继续推进租差转化。运营后的太古里成为成都市的商业地标、行业样板,政府也有意维持这种名片效应,提高城市美誉度。

可见与居住空间相比,政府在消费空间生产中扮演了更为积极主动的角色,在租差实现过程中发挥了更大的作用。在传统租差理论中,史密斯对政府作用的描述主要是为购房贷款提供担保[11]。消费空间生产中,政府发挥的作用明显超出了这一范畴,成为一个新增变量。预期地租的引入,可以为政府分析不同开发方式的收益情况提供参考工具。

4 总结与讨论

城市空间生产伴随着城市发展的全过程,城市发展就是城市空间生产、再生产的过程。消费空间生产是城市更新的特殊形态,体现出资本从生产环节向消费环节、从消费品生产向消费空间生产的跨越。本文引入租差理论并对其进行了必要改进,在潜在地租与实际地租之间增加预期地租的概念;在此基础上,梳理太古里消费空间的生产过程,将整个过程划分为自然衰败、政府开发、政府与资本合作、外部性释放四个阶段,并对每个阶段的租差演变进行分析;最后得出消费空间生产不是完全竞争市场、具有租差外溢效应、政府参与更为主动等特征,并解释了与传统租差理论的区别和联系。

不完全竞争市场需要政府保障市场运行和市场公平,具有租差外溢效应需要政府让渡部分租差和利润,政府提供的开发规则和营商环境影响着项目的启动、建设和运营。可见,政府提供的制度环境能否在更大程度上将潜在地租转化为实际地租、将租差转化为利润,成为消费空间生产成败的关键。在政府治理转型的当下,必须在中国特色社会主义市场经济体制语境中重新审视政府引导、资本驱动的消费空间生产模式,以制度空间建设引领消费空间生产,为发挥我国超大规模市场优势和内需潜力提供空间支撑。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

感谢匿名审稿专家对本文提出的中肯意见!

[1] 高喆,彭阳.从地租角度看城市更新[J].中国土地,2016(11): 33-34.

[2] 熊小果,苏晨.消费主义的两张面孔:资本逻辑与自由逻辑[J].学术交流,2016(1): 109-114.

[3] 张京祥,陈浩.基于空间再生产视角的西方城市空间更新解析[J].人文地理,2012,27(2): 1-5.

[4] 季松.消费时代城市空间的生产与消费[J].城市规划,2010,34(7): 17-22.

[5] 包亚明.现代性与空间的生产[M].上海:上海教育出版社,2003.

[6] 邱玥.以双循环新发展格局重塑我国经济优势——专家建言开放的国内国际双循环[EB/OL].(2020-10-11)[2020-10-12].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1680225979847458375&wfr=spider&for=pc.

[7] 刘珊,吕拉昌,黄茹,等.城市空间生产的嬗变——从空间生产到关系生产[J].城市发展研究,2013,20(9): 42-47.

[8] LEFEBVRE H.La revolution urbaine[M].Paris: Gallimard,1970: 260-262.

[9] 殷洁,罗小龙.资本、权力与空间:“空间的生产”解析[J].人文地理,2012,27(2): 12-16.

[10] 陈建华.城市化发展阶段的资本循环动因研究——马克思主义政治经济学的视角[J].经济学家,2017(4): 20-26.

[11] SMITH N.Toward a theory of gentrification a back to the city movement by capital,not people[J].Journal of the American Planning Association,1979,45(4): 538-585.

[12] LEY D.Reply: the rent gap revisited[J].Annals of the Association of American Geographers,1987,77(9): 465-468.

[13] SMITH N.Commentary: gentrification and the rent gap[J].Annals of the Association of American Geographer,1987,77(3): 462-478.

[14] BOURASSA S C.The rent gap debunked[J].Urban studies,1993,30(10):1731-1744.

[15] O’SULLIVAN D.Toward micro-scale spatial modeling of gentrification[J].Journal of geographical systems,2002,4(3): 251-274.

[16] CLARK E.The rent gap re-examined[J].Urban studies,1995,32(9): 1489-1503.

[17] HAMMEL D J.Gentrification and land rent: a historical view of the rent gap in Minneapolis[J].Urban geography,1999,20(2): 116-145.

[18] HAMMEL D J.Re-establishing the rent gap: an alternative view of capitalised land rent[J].Urban studies,1999,36(8): 1283-1293.

[19] LOPEZ-MORALES E.Gentrification by ground rent dispossession:the shadows cast by large-scale urban renewal in Santiago de Chile[J].International journal of urban and regional research,2011,35(2): 330-357.

[20] 洪世键,张衔春.租差、绅士化与再开发:资本与权利驱动下的城市空间再生产[J].城市发展研究,2016,23(3): 101-110.

[21] LEY D.Alternative explanations for inner-city gentrification: a Canadian assessment[J].Annals of the Association of American Geographers,1986,76(4): 521-535.

[22] CLARK E.The rent gap and transformation of the built environmentcase studies in Malmo 1860-1985[J].Geografiska annaler series b-human geography,1988,70(2): 241-254.

[23] BADCOCK B.An Australian view of the rent gap hypothesis[J].Annals of the Association of American Geographers,1989,79(1): 125-145.

[24] WHITEHEAD J,MORE N.Revanchism in Mumbai political economy of rent gaps and urban restructuring in a global city[J].Economic and political weekly,2007,42(25): 2428-2434.

[25] LÓPEZ-MORALES E J.Real estate market,state-entrepreneurialism and urban policy in the ‘gentrification by ground rent dispossession’ of Santiago de Chile[J].Journal of Latin American geography,2010,9(1): 145-173.

[26] WRIGHT M W.The gender,place and culture Jan Monk distinguished annual lecture: gentrification,assassination and forgetting in Mexico: a feminist Marxist tale[J].Gender,place & culture,2014,21(1): 1-16.

[27] SLATER T.Planetary rent gaps[J].Antipode,2017,49(1): 114-137.

[28] 宋伟轩,刘春卉,汪毅,等.基于“租差”理论的城市居住空间中产阶层化研究——以南京内城为例[J].地理学报,2017,72(12): 2115-2130.

[29] 宋伟轩,孙洁.南京内城商业绅士化发育特征研究[J].地理学报,2020,75(2): 426-442.

[30] 葛莹,陆凤,吴野.Smith租差理论与中产阶层化动态演绎[J].地理研究,2012,31(9): 1640-1651.

[31] 洪世键.创造性破坏与中国城市空间再开发——基于租差理论视角[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2016(5): 50-58.

[32] 洪世键,姚超,张衔春.租差理论视野下城市空间的再开发[J].城市问题,2016(12): 43-50.

[33] 洪世键.企业化地方政府与中国城市空间演化——基于租差理论的分析视角[J].城市规划,2017,41(12): 9-16.

[34] 洪世键,胡洲伟.资本转移的时空差异:租差理论视野下城市空间不平衡发展逻辑探讨[J].城市发展研究,2019,26(6): 114-121.

[35] 丁寿颐.“租差”理论视角的城市更新制度——以广州为例[J].城市规划,2019,43(12): 69-77.

[36] 石美施.成都大慈寺周边地区商业绅士化研究[D].广州: 华南理工大学,2019.

[37] 陈国忠,彭永生.13 亿启动成都最大低洼棚户区大慈寺片区改造工程[EB/OL].(2002-06-23)[2020-08-01].http://news.sina.com.cn/c/2002-06-23/0321613824.html.

[38] 刘彬,陈忠暖.权力、资本与空间:历史街区改造背景下的城市消费空间生产——以成都远洋太古里为例[J].国际城市规划,2018,33(1):75-80.DOI: 10.22217/upi.2016.265.

[39] 金秋平.成都大慈寺片区更新中传统民居群体空间营造的传承与创新[J].建筑设计管理,2015,32(7): 51-54.

[40] 刘黎,白杰戈.成都仿古建筑建后三年被拆 耗资数千万元(组图)[EB/OL].(2011-06-13)[2020-08-01].http://www.chinanews.com/gn/2011/06-13/3105842.shtml.

[41] 太古地产.2017-2019 年报告书[EB/OL].[2020-08-30].https://ir.swire properties.com/zh-hk/ir/reports.php.

[42] 陈宁辉.成都2019 上半年购物中心业绩:IFS 和太古里33 亿霸榜[EB/OL].(2019-08-07)[2020-08-01].http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/430012.shtml.

[43] 彭焘.重磅发布:2018 年成都零售业运行分析报告新鲜出炉[EB/OL].(2019-02-14)[2020-11-13].https://news.scol.com.cn/gdxw/201902/56817657.html.

[44] 陈宁辉.2018 年成都购物中心业绩曝光 今年拟开39 个项目[EB/OL].(2019-02-15)[2020-11-15].http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/419454.shtml.

[45] 于姝楠.成都锦江区启动模拟拆迁 签约率未达100%项目就终止[EB/OL].(2011-04-29)[2020-08-01].http://www.chinadaily.com.cn/dfpd/sc/2011-04/29/content_12418031.htm.

[46] 胡晓.签约率未达到100% 成都大慈寺片区模拟拆迁按约终止[EB/OL].(2011-04-30)[2020-08-01].http://scnews.newssc.org/system/2011/04/07/013127346.shtml.

[47] 四维成都.历时半年,大慈寺路北片区模拟搬迁还是黄了[EB/OL].(2019-07-30)[2020-08-01].https://m.sohu.com/a/330236650_590502/.

[48] SMITH N.Gentrification and uneven development[J].Economic geography,1982,58(2): 139-155.

[49] 幸丽霞,刘红霞.商业地产业务多元化有助于提升房地产公司价值吗?[J].产经评论,2017,8(6): 97-109.

[50] 陈阳,岳文泽,高佳斌.城市商业综合体商圈划分及其对住宅的增值效应——以杭州主城区为例[J].经济地理,2017,37(11): 68-75.