水务遗产作为储存原水、输水、净水、给水、节水以及污水治理、排放等水资源管理过程的历史遗存,由清洁水生产、供应与回收利用等相关的设施设备和建构筑物组成[1]。其反映了人类社会进入工业文明以来,城市水资源管理这一重要公共卫生事业的发展,相关水务工程建设的遗留,以及世界各地在工业化进程中如何采用现代技术为城市居民提供清洁用水的历史[2]。保护水务遗产有助于我们解读水务建设与科学、技术和城市发展层面的整体联系,以及特定时期社会公平、资源共享和空间正义等基础设施规划布局的历史经验[3]。但是,水务遗产当前并未获得充分关注①《水工业作为世界遗产的专题研究》(The Water Industry as World Heritage Thematic Study)指出,前工业化时期的给排水设施在联合国教科文组织各遗产名录中的体现相对充分,但现代水务行业几乎完全缺席。迄今为止,世界文化遗产名录上唯一包含水务工程的项目是西里西亚地区的塔尔诺夫斯克山铅银锌矿及其地下水管理系统(Tarnowskie Góry Lead-Silver-Zinc Mine and Its Underground Water Management System),作为世界上第一个基于蒸汽动力抽取地下水的大型公共供水系统,其首创的地下水管理系统在世界上同等类型排水系统中规模最大,于2017 年列入遗产清单。,尚缺乏针对保护要素和保护方式的研究解读,相关的保护实践也还未开展。在这些问题中,首先需要明确这一新兴遗产的保护层级,即水务遗产是一种独立的遗产,还是既有遗产大类中的一个特殊主题?这关系到水务遗产的特色价值判断以及保护方式等问题,因此亟待辨识。

1 水务遗产与工业遗产的关系论证

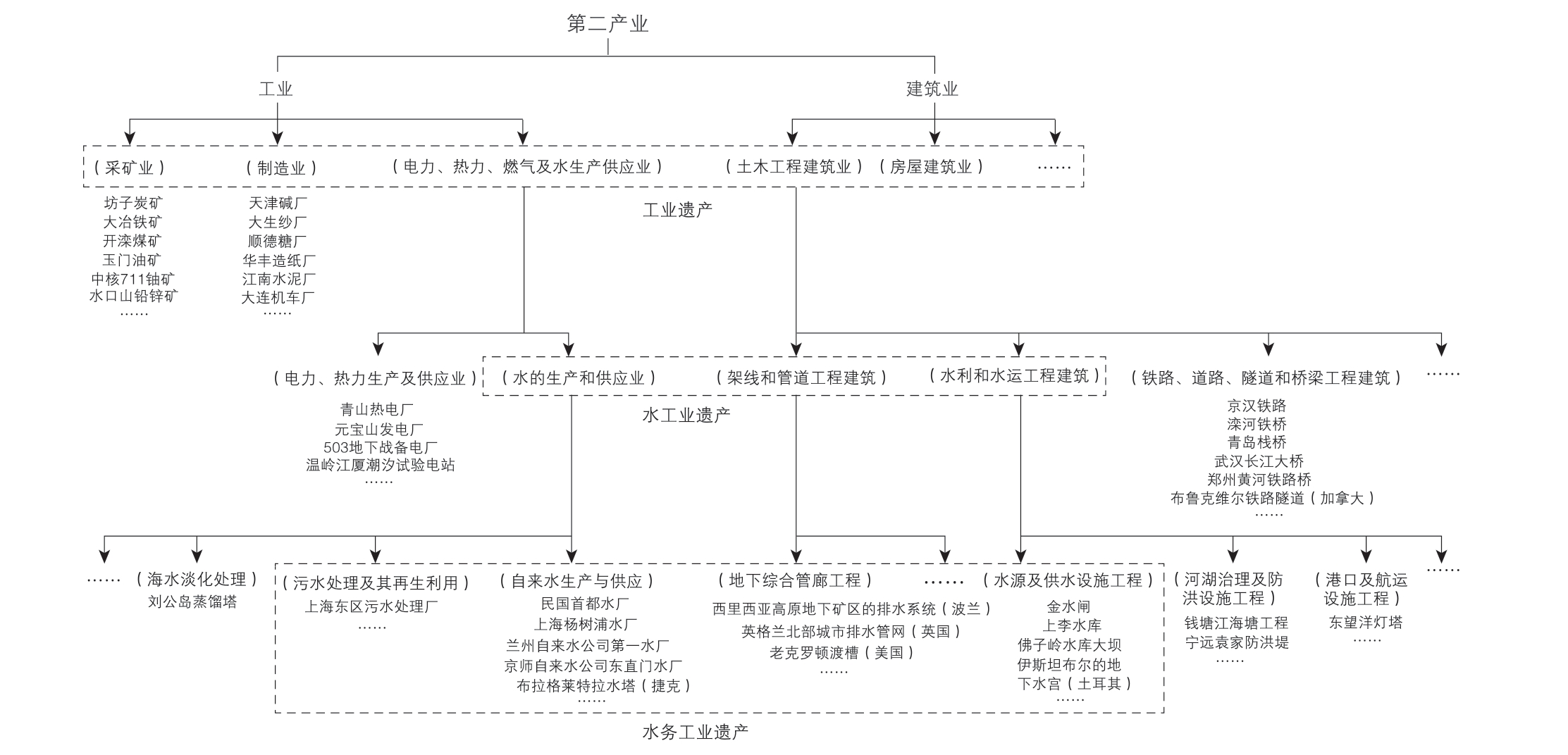

我国国民经济行业分类将现代工业体系分为三大板块,共41 个工业大类、207 个工业中类、666 个工业小类[4]。其中,与水直接有关的产业类型主要分布于水的生产和供应业(D46),内含自来水生产和供应(D461)、污水处理及再生利用(D462)、海水淡化处理(D463)、其他水的处理、利用与分配(D469)四个类别①自来水生产和供应指将天然水(地下水、地表水)经过蓄集、净化达到生活饮用水或其他用水标准,并向居民家庭、企业和其他用户供应的活动;污水处理及其再生利用指对污水污泥的处理和处置,以及净化后的再利用活动;海水淡化处理指淡化海水以使其达到可以使用标准的生产活动;其他水的处理、利用与分配指对雨水、微咸水等类似水进行的收集、处理和利用活动。。此外,与水有关的产业类型还涉及架线和管道工程建筑业(E485)、水利与水运工程建筑业(E482)。以上工业类型基本涵盖水的生产、供应、运输、灌溉、回收、再利用等全过程,与之相关的历史遗留包括各类相关建构筑物、景观、遗迹、机械、设备及工具,以上物质实体统称为水工业遗产(water industry heritage)。

水工业遗产是工业遗产的一种类型,两者是子集与全集的关系[5]。国际工业遗产保护委员会(TICCIH: The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage)在2018 年发布了《水工业作为世界遗产的专题研究》这一报告[6],提供了全球范围内具有代表性的水工业遗产清单,其中包括德国的奥格斯堡水务工程、英国伦敦的邱桥和肯普顿公园泵站等,引发了学界对于水工业遗产保护的研究热潮。作为工业遗产的一个主题,水工业遗产见证了一个世纪以来蒸汽动力供水技术的发展,也展示了水务工程如何应对工业化和卫生危机的挑战[7-8]。其中的输水管道、下水管网、污水处理系统作为非单体层面的集群遗存,其保护多从宏观系统层面进行探讨。

在水工业遗产的概念范畴下,需要进一步廓清水务遗产的概念。由生产和供应水所形成的水务遗产与水工业遗产虽同属工业遗产体系,但前者的范围比后者更小,指代性更强。水务遗产中的“水务”意味着“清洁饮用水(自来水)相关事务”,与之无关的水工业遗产,如用于灌溉的海水淡化设施、用于防洪的设施工程遗留则不属于这一概念范畴。在本文中,笔者梳理了工业遗产、水工业遗产、水务遗产的关系(图1),并在其基础上,将水务遗产的范围界定为工业化进程中即1760 年代后建设的②虽然《关于工业遗产的下塔吉尔宪章》承认工业遗产的所属时期范围包括“更早的前工业时期和工业萌芽期”,大量学者仍然建议以18 世纪的工业革命为分水岭,避免由于概念的混淆和偷换,导致工业遗产保护问题泛化,保护重点不明确[9-10]。,采用钢铁等材料以及煤炭和石油等能源,主要通过机器生产,并以水务工程建设为导向的工业遗产。因此,“水务遗产”完整的表达应为“水务工业遗产”(下文统称为此),其包含于水工业遗产,隶属于工业遗产的范畴。2018 年公布的中国工业遗产保护名录中,就包含上海杨树浦水厂、武汉既济水电公司宗关水厂、京师自来水公司东直门水厂、民国首都水厂、上海东区污水处理厂等水厂遗址,这些厂区及其内部设施与水务建设活动直接相关,曾是支撑经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性设施,是水务工业遗产的重要组成部分。但是,工业化之前城市供水相关的工程遗产,例如西班牙塞哥维亚的渡槽桥(Aqueduct Bridges in Segovia,建于公元前98 年)、伊斯坦布尔的地下水宫与瓦伦斯水道桥(Yerebatan Saray and Valens Aqueduct,建于公元6 世纪)、马扎甘葡萄牙城(Portuguese City of Mazagan,建于16 世纪)的地下蓄水池①马扎甘葡萄牙城,现为摩洛哥杰迪代市(El Jadida)的一部分。城内的地下蓄水池建于1514 年,最初是军火库,1642 年巩固防御工事时被改建为雨水地下蓄水池,容量可达4 000 吨。储水池洞口建有一个带有通风孔的拱形屋架,由25 根圆柱支撑顶部。这一蓄水池结构精巧、风格独特,在美国导演奥森·韦尔斯(Orson Welles)的影片中作为背景多次出镜(如1952 年的《奥赛罗》),是早期城市供水设施的代表案例。等,因未在工业化背景下产生和发展,不属于水务工业遗产的体系范畴。

图1 工业遗产体系中水务遗产的保护层次与体系

在这一研究背景下,对水务工业遗产的认知、解读与保护,首先要基于工业遗产的基本要求,对具有历史、技术、社会、建筑或科学价值的水务工程遗存(包括设备、设施、机械、建构筑物等)进行系统梳理,并划分相应的水务生产单元、生产流线,以反映从原水获取到清洁水加工与运输的过程。此外,还需要意识到水务工业遗产自身的特殊性,即相对于大多数地上的、规模较大、集中连片的工业厂区,水务工业遗产往往由地上设施和地下管网共同构成,且具有与“水”相关的工业属性。因此,需要在上位遗产的规范性保护要求下,进一步探索水务工业遗产自身特有的价值属性和保护路径。

2 水务工业遗产保护的国际经验:要素与路径

2.1 特别保护要素

2.1.1 地下的生产设施

水务工业遗产于地面之上的建构筑物和主要设施展示了特定时期水务工程的功能、属性和设计风格,为工业革命以来城市水务建设历史的研究提供了直观证据[11]。与其他类型工业遗产相似,这些地上建构筑物和设施设备是主要保护对象。

除此之外,地下的水务遗存包括管网、暗渠、地下水库与蓄水池等,也是水务工业遗产的关键组成。其在存在方式、基本构造和周围环境等方面与地上设施显著不同,因此在保护方式上也有较大差异。例如悉尼历史上第一个地下水库曼利水库(Manly Reservoir,建于20 世纪初),其储水结构受地下水力坡度、流速和流量以及调蓄空间、封闭条件、引渗工程的影响,因此在对其进行保护和开发的过程中,相关部门对地下特有的设施遗存如监测井、宽口井、辐射管、抽水机等进行了系统盘点和价值识别,并在剖面中进行竖向分析,明确了地上、地下水务工程的联系和地上、地下水务遗存的系统价值。

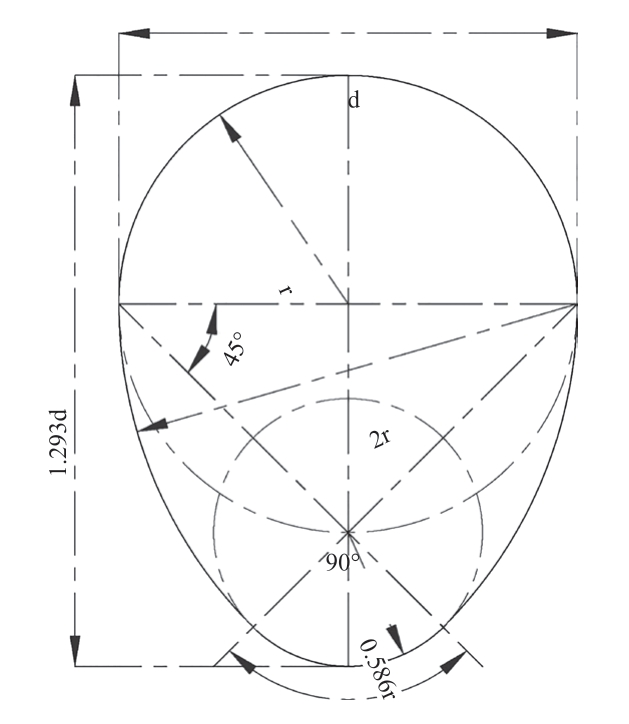

给排水管网作为地下水务工业遗产,比地下水库、地下蓄水池的存在更为普遍。以英国市政工程师约翰·罗(John Roe)在1842 年发明的蛋形截面合流制管网为例,这一工程设计在英国公共卫生之父埃德温·查德威克(Edwin Chadwick)和总工程师约瑟夫·巴扎格特(Joseph Bazalgette)的主持下得以实践[12]。其最大高度与最大宽度的比值为1.293,相较于传统的下水道截面,蛋形截面合流制管网可较大程度地减少管道受力,使雨水在流量较小的情况下保持较高流速,减少泥沙沉淀的同时提高水流冲刷效率(图2,图3),因此被传播到世界各地。德占青岛、英占印度时期的城市建设在下水管道修建时基本都采取这一范式②因制作、施工的工艺复杂,清通、冲洗的程序繁琐,合流制管网基本已被分流制管网代替,但这一水务工业遗产曾在全球大量城市的基础设施建设中得以普及,体现了在当时技术受限的情况下有效提高排水效率的可行途径。。当前,部分失去作用的蛋形截面管网已经被挖出,并展陈于博物馆中,但还有大量此类水务工业遗产仍然埋于地下,承担着一定的城市排水职能。

图2 蛋形截面下水道1.293 的高宽比

资料来源:参考文献[13]

图3 巴扎格特在伦敦设计的蛋形截面下水道截留系统

资料来源:参考文献[12]

与地上设施设备、建构筑物相比,地下的给排水管道等工程遗存因深埋地下不可见,故保护较为受限[14],学界和公众对于地下水务工业遗产的关注度也相对不足。需要明确的是,地下水务工业遗产跨越了地面这一边界,实现了地上、地下的联通。作为区域性水务工程的纽带和线性网络的构成主体,其在水务工业遗产保护体系中的价值更为显著。

2.1.2 开放的生产单元

工业生产往往按照标准化的工艺生产流程进行各类产品的制造与加工,其流线固定、路径明确。每一道工序占据部分车间、厂房及相应的设施、场地作为生产空间,边界较为清晰。

生产单元是工业生产过程中某一个相对完整的生产工序及相关生产设施、场地所占据的空间范围。通常意义上,工业遗产的生产单元指纯粹的产品生产、加工程序,不包括后续的产品供应与销售环节。相应的生产单元划定则基本以厂区为边界,一切生产加工过程都在工厂的院墙和大门之内发生,相应的工业生产价值也基本封闭在边界之内。作为工业生产中关键性的价值载体,生产单元是工业遗产研究的重要抓手。

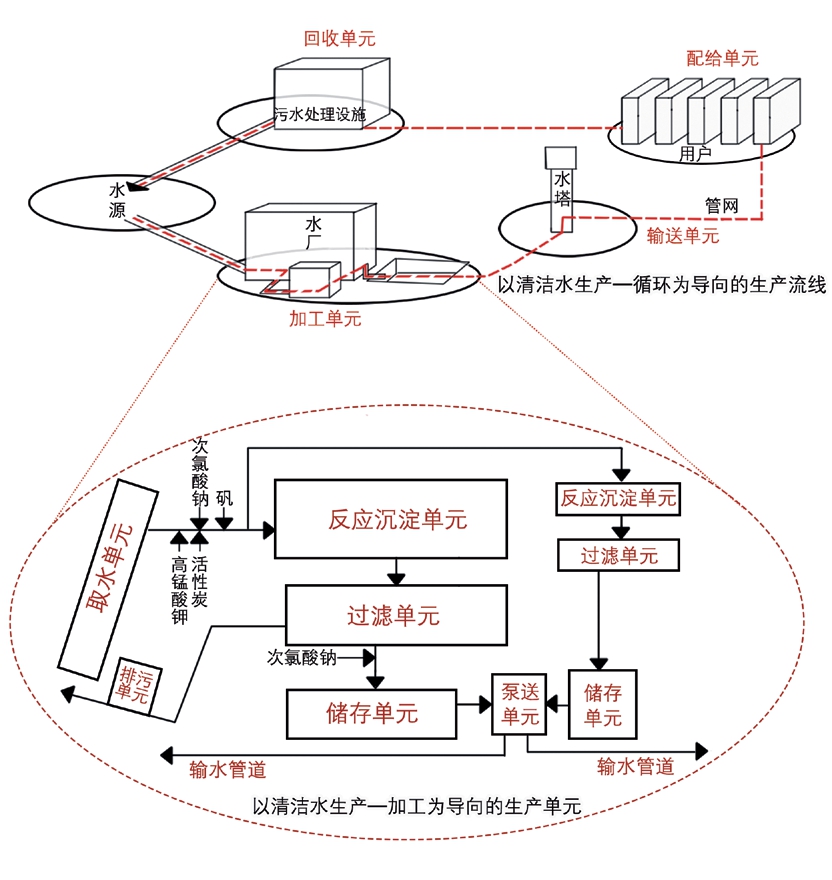

水务工业遗产的生产单元划定与保护,在狭义层面,是以水厂为研究载体,关注取水、混凝、沉淀、过滤以及加压输送等生产过程及相应遗存。但同时需要意识到,水的生产、供应和销售是捆绑的——在进行清洁水的生产加工后,通过泵站压送至配水管网,再联通入户,整体连续,不可分割。从这个角度来说,水务工业遗产的生产单元具有明显的开放和延展属性——其划定并没有被封闭在厂区范围,也不全以生产车间为载体;其体系庞大,边界开放,流线很长;分布范围跨越整座城市或部分城区,分布空间涵盖地上、地下;从纯粹的生产延伸至配送,包括加工、供应,以及后续的回收等部分,是一种广义的、开放的、整体的生产单元。因此,对于水务工业遗产的保护,不能局限于纯粹的生产加工过程,而是要在整体层面进行解读。

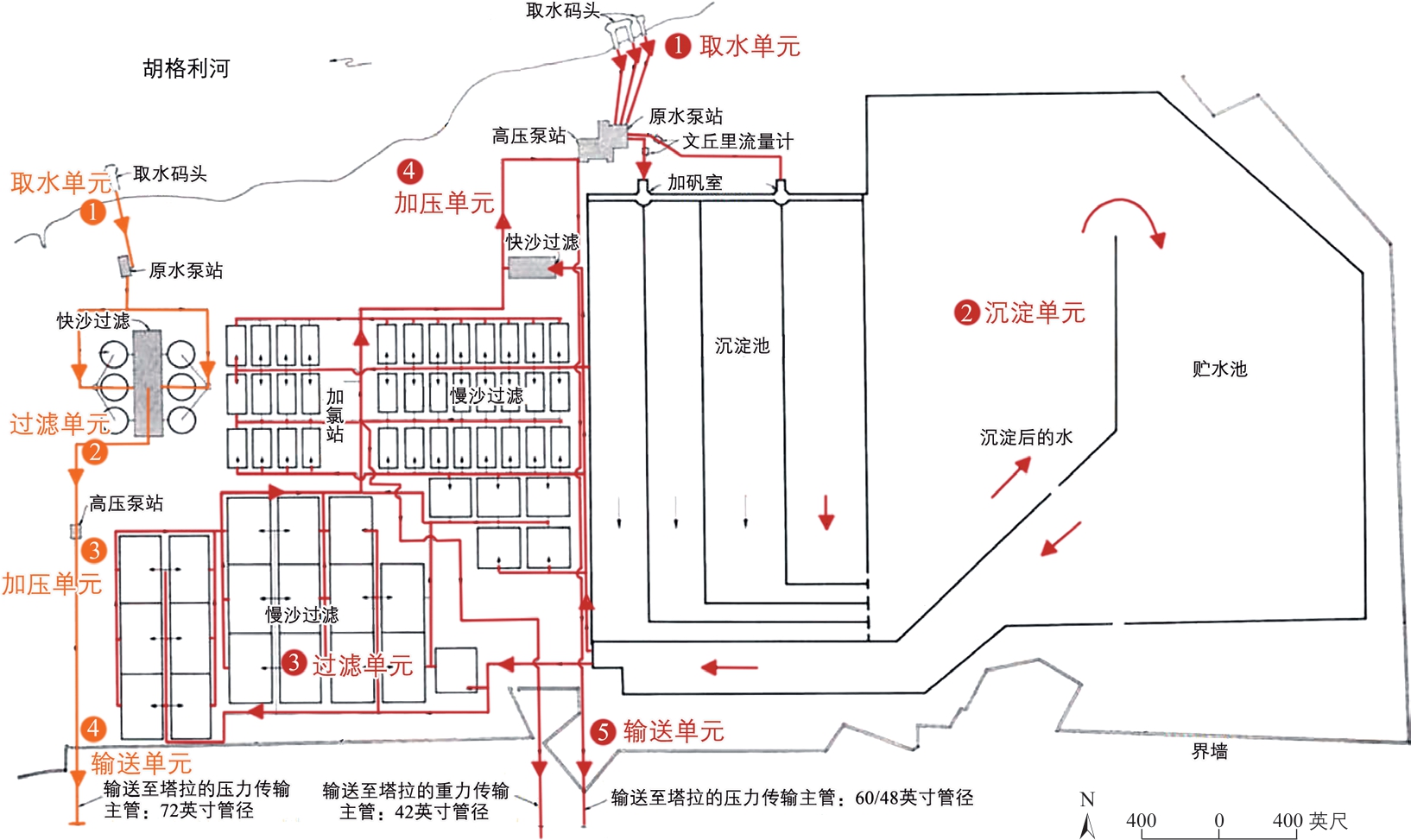

印度加尔各答的普尔塔水厂(Pulta)可以作为案例来作进一步解释①普尔塔水厂于1868 年开始运营,至今已有超过150 年的历史,为加尔各答的半数地区提供服务,是亚洲第一个以地表水为基础的水务工程,也是亚洲地区最具代表性的水务工业遗产之一。。加尔各答当局在对这一水务工业遗产进行保护的过程中,首先关注的是水厂内部生产设施的性能状态和更新情况,并通过生产单元的划定,将整个生产过程化整为零,在生产单元的保护框架中,将零散的但相关的生产设施进行“打包”(图4)。

图4 普尔塔水厂的生产—加工单元

资料来源:作者根据参考文献[15]绘制

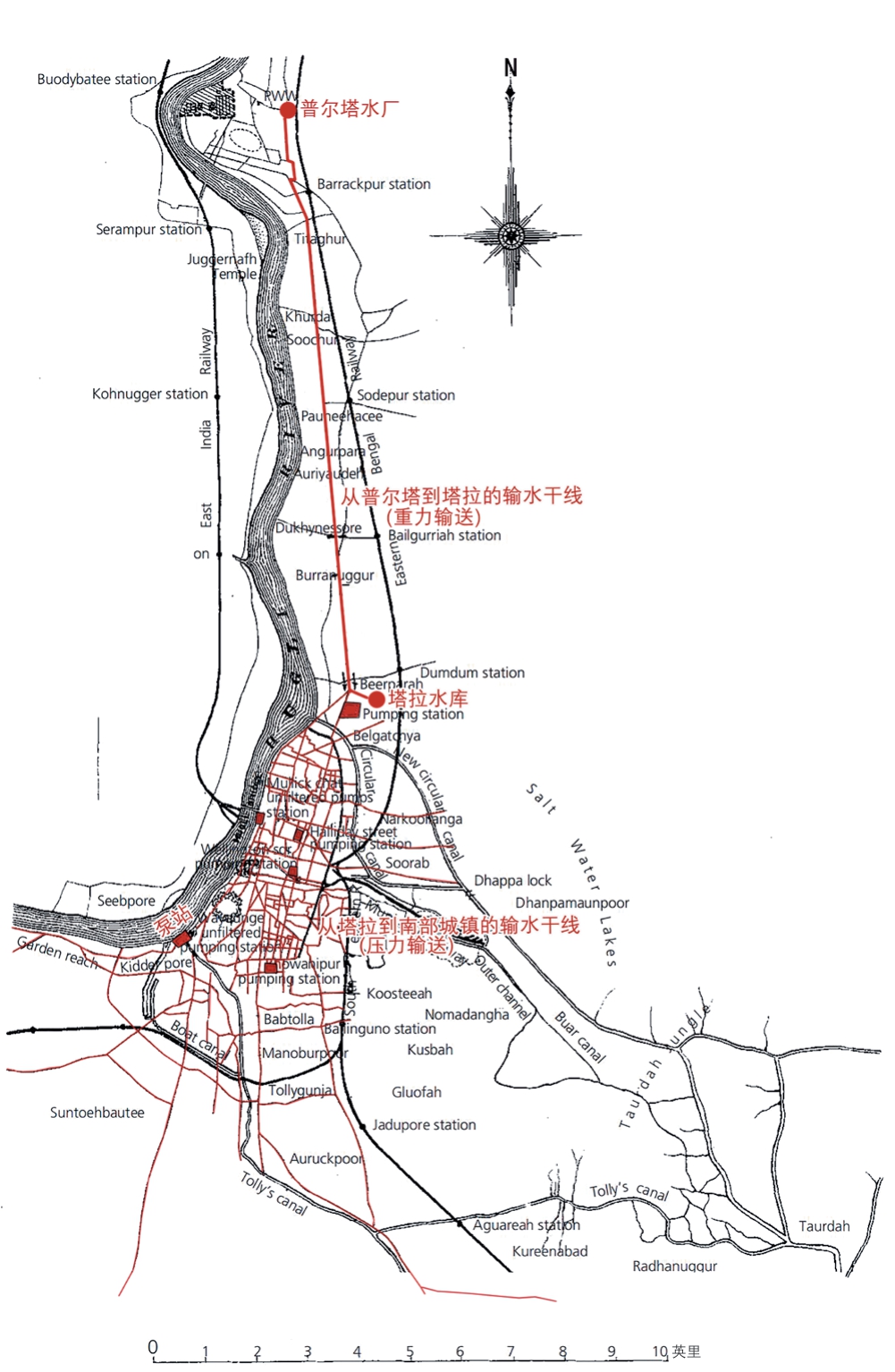

与生产—加工单元相比,对生产—供应单元的保护需要立足于区域视角,在更宏观的层面对清洁水生产和供应的全过程遗存进行系统解读,并分析遗存之间的关联方式。例如从普尔塔水厂流出的三条清洁水输送通道中,有一条是通过重力传输而非压力传输的方式,将清洁水配送至城中的塔拉(Tallah)水库,体现了早期基于地形的供水设施规划布局特征。与这一重力输送方式相反,从塔拉水库输往南部城镇的管线,基本以压力输送为主。随着人口集聚和增长,水务建设面临长距离、大规模供水的压力,大多利用泵站将大量的水输送到南部地区。这些地区管网密布,且地下管网与地上泵站关联紧密。因此,在保护过程中,相关部门不仅关注地下管道本身,还注重其与城市地形的关系,即将保护对象的价值与城市形成、发展与规划建设的历史进行关联性建构,以揭示城市发展与人口变化的内在逻辑(图5)。

图5 加尔各答地区1902 年的水务规划:以供应为导向

资料来源:作者根据参考文献[15]绘制

2.1.3 循环的生产流线

工业生产流线是指产品加工、制造等全过程的生产链条,反映了从原料到产品的转变。例如:钢铁厂以铁矿石为原料生产各类钢材,水泥厂以石灰石为主要原料生产水泥,纺纱厂以棉、麻、丝等为原料生产各类纱线和纺织品。与这些工业生产程序不同,水的供应与生产流线以城市水环境为原点,以水循环为导向,最终通过污水处理又回到城市水环境。这一由“水”到“水”的循环过程,展现了自来水作为一种可再生资源的独特生产方式,跨越了自然环境与人工环境,将自然与社会联系在一起。因此,对于水务工业遗产的保护,超越了人工环境这一边界——不仅仅是保护建成遗产,还包括与之相关的水体生态,并在两者的关联视角下分析水源保护、工程规划、回流循环、环境容量、排放标准和水资源管理的历史关系,以凸显水务工业遗产具有的社会价值。

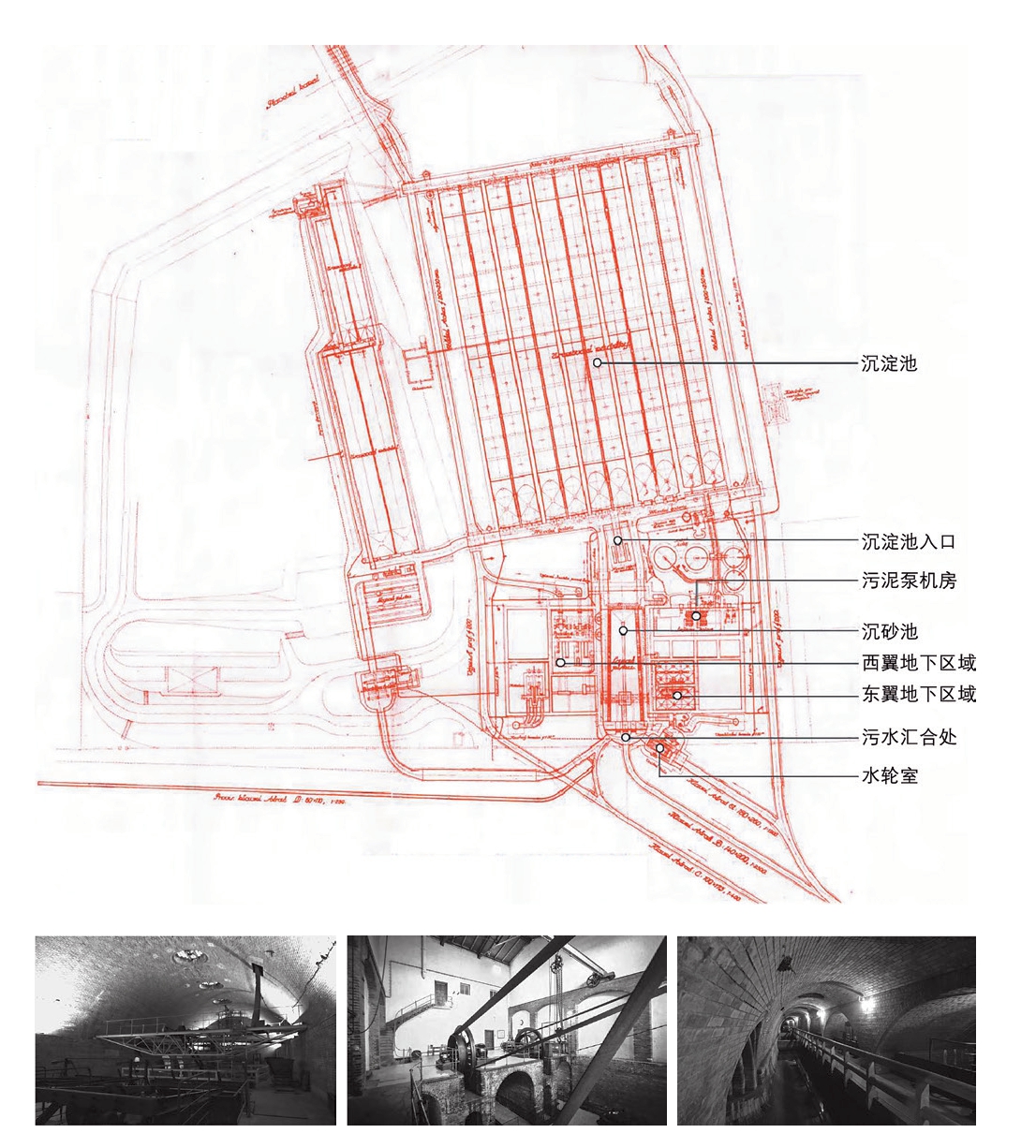

污水收集和处理设施的介入,是水务工业遗产的生产流线得以闭合循环的关键①在污水处理厂出现之前,城市污水基本直接排入水体进行自净,在污染物超过水体自净能力后就容易出现环境问题,甚至卫生危机。。布拉格市的老污水处理厂(The Old Wastewater Treatment Plant in Prague-Bubeneč)可以作为案例作进一步解读(图6),作为20 世纪初污水处理技术水平的代表,该厂在2010 年后被纳入捷克国家级文物和欧洲重要工业历史名胜名单。布拉格老污水处理厂见证了捷克水务工程的历史发展进程,以及水务循环从“水体自净”到“人工去污”这一关键过程,使得水务工业遗产的生产流线得以实现真正意义上的可持续“循环”。但对于大多数城市而言,污水处理设施出现的时间都很晚,且只有极少数污水处理厂作为遗产被纳入保护体系,因此需要在水务工业遗产保护体系中予以特别关注,对还未被纳入遗产体系中的污水处理设施进行合理的价值识别。

图6 布拉格老污水处理厂地下空间布局以及西翼发动机房、沉砂池、沉淀池等相关设施

资料来源:参考文献[16]

2.2 精准保护路径

2.2.1 腐蚀渗漏视角下的结构修复

工业遗产保护首先面临的是结构修复的基础问题——户外机器和设备设施存在着腐蚀和生锈的状况;建筑本身受生产环境的影响,承受重载、振动、高温、潮湿、干燥等各种复杂作用,结构损伤严重、材料性能退化明显。除此之外,生产物质残留、维护管理匮乏、人为破坏、生物侵袭等问题都会导致结构的风化和裂损。如何通过结构修复提升建筑的安全性与耐久性,是工业遗产保护利用的基础。

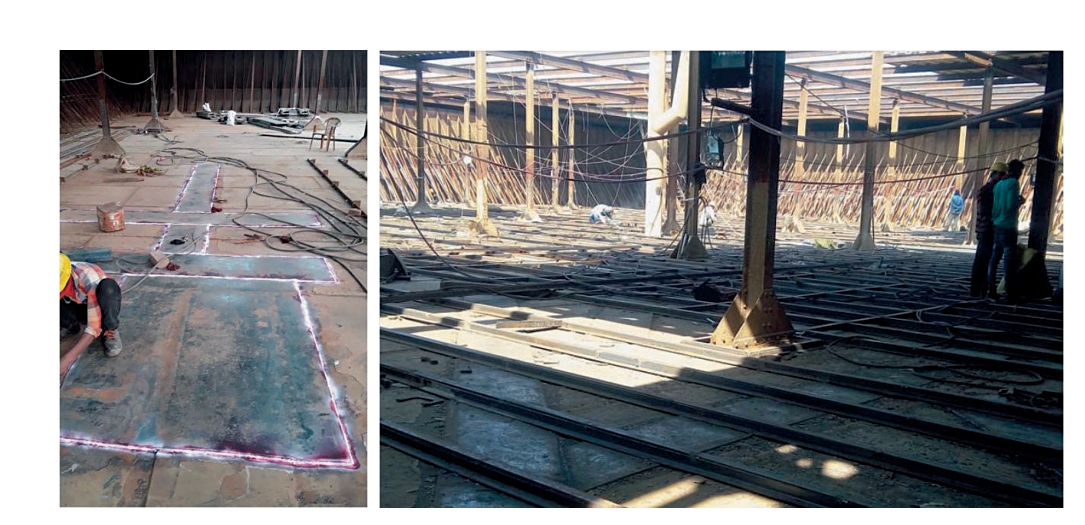

与其他类型工业遗产出现的结构问题有所不同,水务工业遗产与水密切相关,取水、净水、输水、污水处理、排水相关的设施都在一定程度上遭受水腐蚀问题的侵扰,导致结构渗漏。在此背景下,水务工业遗产相应的保护措施往往以修复渗漏为前提而展开。例如西澳大利亚金矿供水系统(Western Australia’s Goldfields Water Supply Scheme)在经过半个世纪的服务后,面临着较为严重的腐蚀、泄漏和水锤问题,被负责保护与修复的工程师称为“前所未有”的挑战[17]。与之类似,加尔各答的塔拉水箱(Tala Tank)在连续服役6年后,罐底出现明显渗漏,底部支撑错位,屋架腐蚀,顶盖坍塌。加尔各答大都会发展局在对其进行保护与修缮的工作中,首先对其结构完整性进行整体评估,包括进水口、管道、底层基础、框架结构和钢制侧壁,排查其变形、泄漏等故障部位,并对有问题的结构进行替换[18](图7)。因此,对于水务工业遗产而言,除了需要进行普遍意义上的结构修复外,更需要关注因腐蚀导致的结构渗漏,并通过焊缝、涂料、加固等修复技术,精准处理相应的结构问题。

图7 加尔各答塔拉水箱的结构修复:焊接(左)和加强立柱并更换拉杆(右)

资料来源:参考文献[18]

2.2.2 持续使用背景下的功能延续

《下塔吉尔宪章》认为,赋予工业遗址新的用途,以保证其生存下去是一种可行的途径,新的用途必须尊重原有的材料,维护原始的人流活动,并且尽可能地与初始或主要用途兼容[19]。当下,工业遗产的适应性再利用已成为一项重要工作,那些已经退出原本生产功能的场所,转而成为一种纪念空间,通过功能植入实现遗产活化[20]。

与其他类型的工业遗产相比,大多数水务工业遗产作为日常性的城市基础设施,还在持续发挥作用,是真正意义上的活态遗产。正如工业遗产研究专家詹姆斯·杜埃(James Douet)所言水厂在工业遗产地中具有特殊地位,因为它们中的大多数仍在发挥其原始功能[3]。因此,对于水务工业遗产而言,保留其生产功能和相应的生产设备是基础,只有那些已然不发挥原功能的场所,才需要通过植入新的功能进行更新改造和适应性再利用。相关案例如英国伦敦的肯普顿公园泵站(Kempton Park Pumping Stations),现为肯普顿蒸汽和水博物馆(London Museum of Steam and Water),馆内展示着就当时而言较为先进的泵送发动机(Beam Pumping Engines);以及韩国大邱市的大邦服务水库(Daebong Service Reservoir),作为韩国国家工业遗产,被选为2018 年城市更新项目的一部分,将开发为一个文化公园和青年艺术家空间。

然而,对于大多数水务工业遗产而言,其功能还未结束,记忆便已开始。如何在持续生产背景下,既延续其社会功能,又保护其历史价值,是学界需要考虑的现实问题。以民国首都水厂为代表的水务工业遗产,厂区内还遗存建于1931 年的混水机室、1931 年的货栈、1939 年的办公楼、1941 年的快滤池等。其中的混水机室如今仍在“服役”,泵房、快滤池等设施经过改造后,也仍在使用。因此,需要识别水务工业遗产中仍在运行的设备设施,相应的保护方式应以功能延续为主,确保其基础服务功能的存续,并在这一基础上进行合理的价值解读和展示开发。

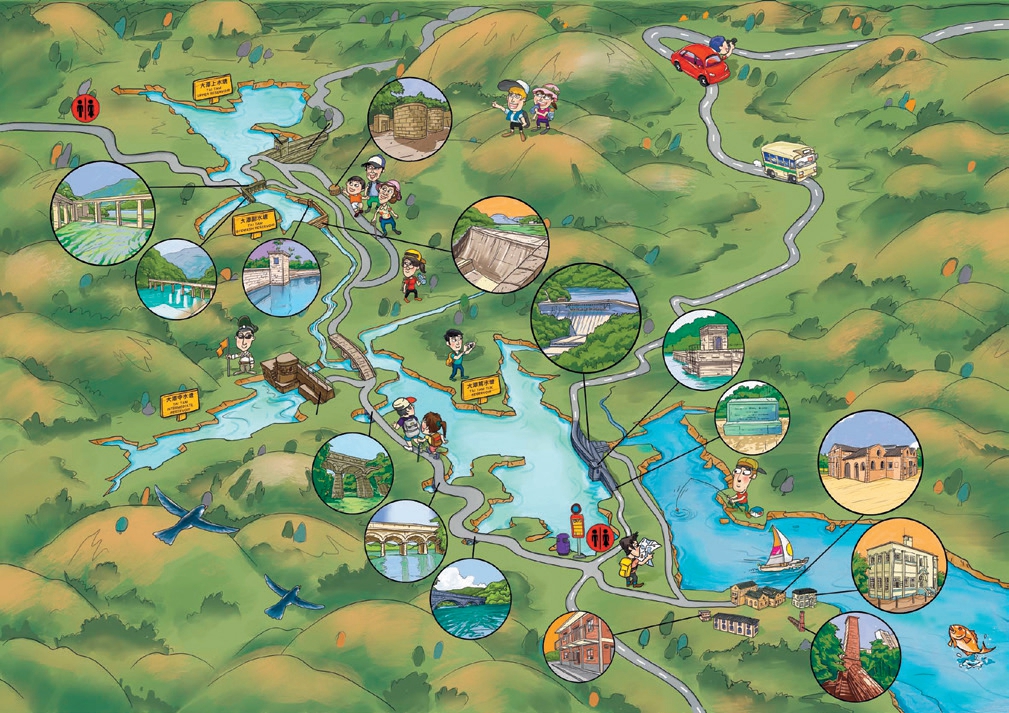

2.2.3 生产系统导向下的场所营造

大量工业遗产的展示路径都局限在特定的厂区范围内,即以生产单元和流线为导向,沿着几条厂区内部道路进行组织,以展示特定时期工业生产的历史[21]。与此不同,水务工业遗产突破了厂区边界,广泛分布在城市的各地区,包括地上、地下两个部分以及城市边缘的储水设施与城市中的水塔等,并通过地下管网得以连接。因此,水务工业遗产需要在边界开放视角下进行整体保护与展示,以水务建设遗存的设施、单元和流线为载体,以路径的方式建构水务历史的阅读秩序。

香港政府在大潭水塘设立的大潭水务文物径(Tai Tam Watersworks Heritage Trail)是这一保护路径的典型案例,其沿途涵盖21 项已列为法定古迹的水务历史建筑,以“历史之径”和“文化游步道”的方式展示着香港地区的供水历史(图8)。其主题明确、连续性高、可读性强,在区域环境中,对这一与市民生活息息相关的文化遗产进行了有效保护与展示,为其他城市、地区的水务工业遗产保护提供了示范。这一案例也明确了水务工业遗产在区域层面进行整体保护的关键任务,即如何在区域环境中进行水务遗存的场所营造,并结合特定的场所、事件、人物、时代背景、社会环境,揭示与水务工业遗产有关的生产系统和服务形式。

图8 香港地区的大潭水务文物径

资料来源:香港水务署

3 水务工业遗产保护的武汉实践

3.1 武汉市水务工业遗产初步梳理

1906 年,湖广总督张之洞批准宁波巨商宋炜臣筹集民营资本成立“汉镇既济水电股份有限公司”,开始修建武汉第一座自来水厂。1909 年,宗关水厂通水,武汉成为继上海、广州、天津等城市之后,中国内地较早实现自来水供应的城市之一。至今,武汉市民饮用自来水的历史已逾110 年。

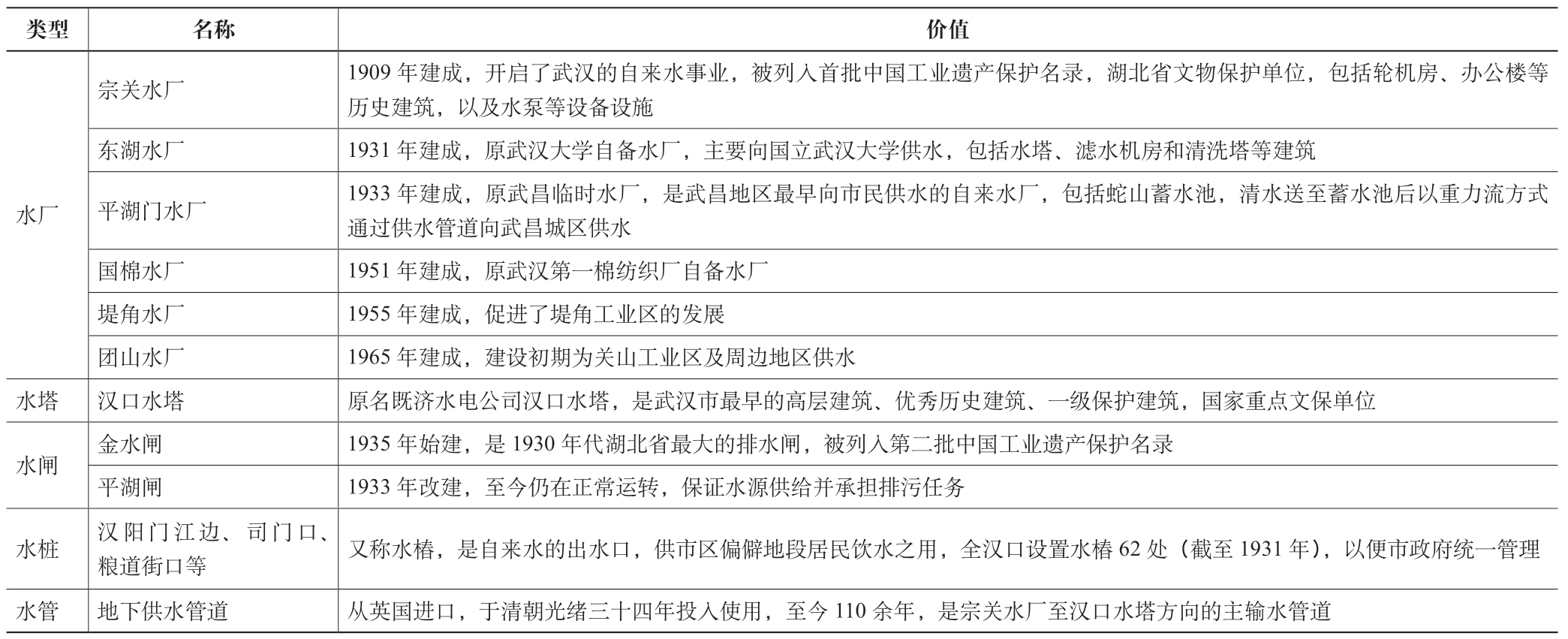

武汉的供水历史悠久,水务工业遗产较多。然而,就目前而言,仅有少量得到保护,且基本处于文保单位的“散点式”保护语境中。其中,宗关水厂、金水闸分别被列入第一批、第二批工业遗产名录;汉口水塔被列为国家重点文物保护名录,并进行了一定程度的修复、保护与展示;其他水务工业遗产基本没有被有效识别,例如建成距今超过90 年的东湖水厂、平湖门水厂等,水厂中的部分轮机房、水塔、滤池、沉淀池、蓄水池、清洗塔、斜桥缆车等,目前还不在保护名录之中,也未被给予相应的保护措施。因此,在对武汉市的水务工业遗产开展保护工作之前,首先需要对此类遗产进行清单盘点。笔者基于一手调研资料,初步梳理出目前武汉市有价值的水务工业遗产保护类型及内容(表1)。

表1 武汉市水务工业遗产的初步梳理

资料来源:作者整理绘制

3.2 价值识别

在建构筑物层面,武汉的水务工业遗产体现了当时建造的精湛技术以及中西合璧的设计风格。前者以武昌临时水厂为例,其在蛇山顶上所建的清水蓄水池,巧妙利用了高出水平地面约42 m 的地形优势,发挥了与水塔相似的功能,从而减少了工程造价。后者以汉口水塔为例,该水塔建成于1909 年,由英国工程师穆尔设计,主体平面为正八边形,被认为呼应了八卦之形状,是近代汉口的标志性建筑和天际轮廓线的制高点。

就基础设施遗存而言,武汉的水务建设体现了近现代中国内地城市基础设施建设的高潮。作为沿江枢纽城市的武汉,凭借优越的区位优势,在公用事业建设方面位于全国前列,在内地更是首屈一指[22]。大量水务设施的遗存,体现了当时武汉的近代化程度和基础设施建设水平,其供水设施的服务范围之广、数量之多,在国内最早供水的一批城市中也属罕见。

就公共服务效力而言,武汉的水务工业遗产具有鲜明的本土化、公共性和市民化的色彩,体现了比较纯粹的市民服务特征。武汉的自来水创办之初,各国洋商竞相揽办,买办和巨商亦纷纷趋争①《近代武汉公用水电事业研究》一书中指出“在上海、天津等通商大埠,自来水对租界的依存度很高,而在汉口,租界一开始就无法插足华界的水电,反而,租界的自来水是靠华界来供给的”。。张之洞认为“(自来水供应问题)事关中国主权”,不准外商染指,因此武汉的供水事业从集资、组织到管理,都体现了明显的本土化特征。在武汉之前拥有自来水的几座城市中,上海的自来水厂在建设之初,“就铁了心看人下菜,对英、法两租界、外侨服务”[23];天津最早的自来水厂是1897 年英商仁记洋行在英租界建立的,初期供水区域,为英法两租界内洋行比较集中的地区,后期供水范围扩大到了德租界[24];广州自1909 年正式向市区输水营业,初时供水范围只有广州市区西关、南关和禺山市三个繁华富庶的城区[25]。相较这三座城市,武汉是最能反映水务工业遗产公共属性的代表城市之一。

3.3 保护路径

3.3.1 以“设施—单元—流线”的层级推进系统建构

水务工业遗产是各类水务设施、单元和流线的集合,但目前的遗存状态较为零散,缺乏整体层面的联系。因此,水务工业遗产保护的关注点需要从单体结构上升到单元层面,进行全盘把控,再到系统层面进行涉水遗存的整体关联,打破保护要素各自为政的困境。

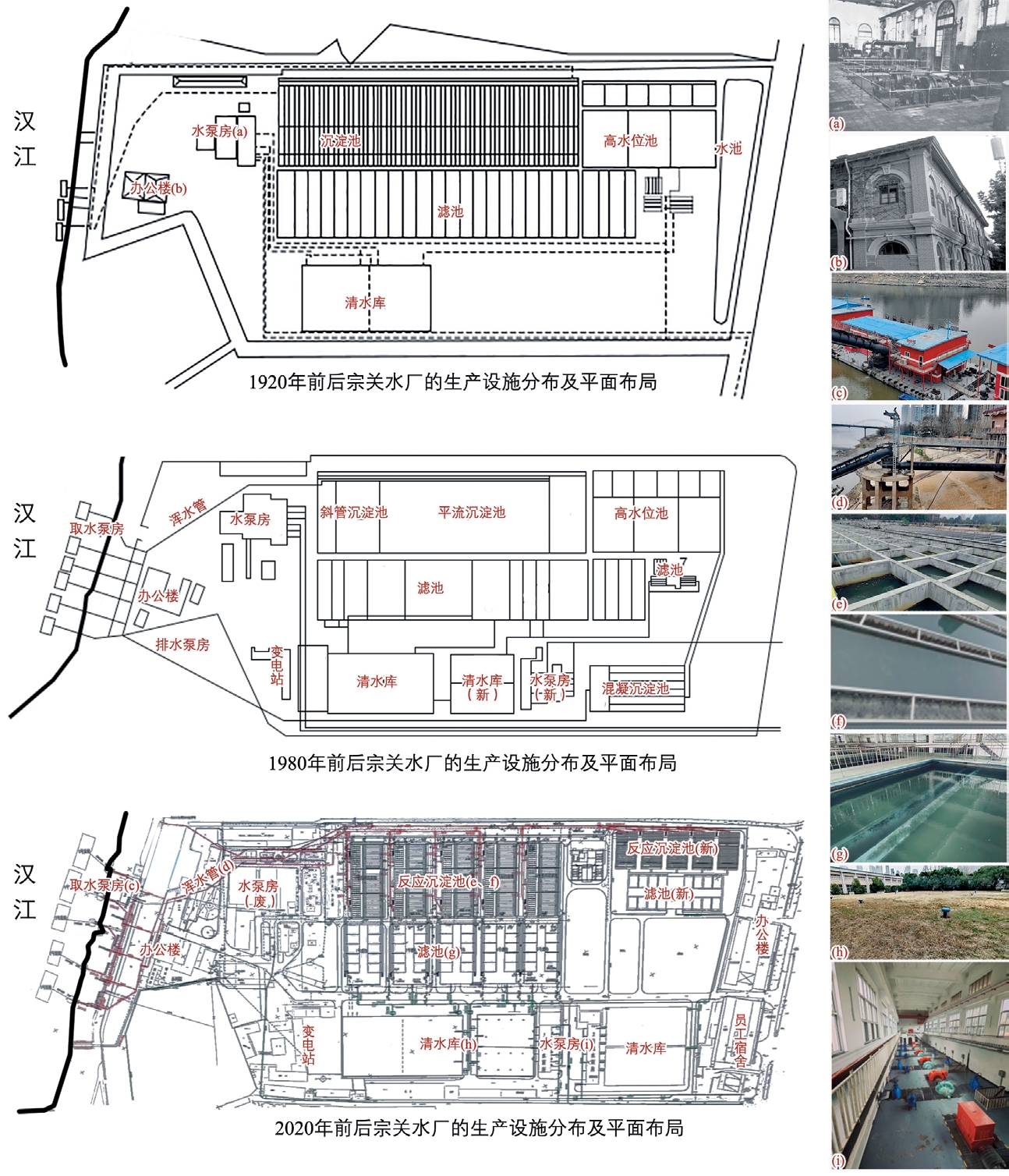

以宗关水厂为例,目前厂内仅有老送水泵房和办公楼两处建筑被认定为历史建筑,其余生产设施在历史进程中基本都进行了更新换代,但其厂址未变,水务建设的历史环境仍然得以保留。因此,宗关水厂的保护与展示体系分三个层级:首先,打破历史建筑单体保护的局限,将其置于水务生产的全过程中,与其他设施进行统筹解读(图9);其次,明确生产单元的范围与边界,既要立足于水厂本身,明确取水、反应、沉淀、过滤、储存、泵送等基本生产单元之间的关系,也要在开放、广义的生产单元中明确水务生产的整体程序;最后是生产流线的组织,水务文化与历史遗存的展示流线需要将分散在城区各地的设施如汉口水塔、水厂等进行展示路径关联,通过地下管网及设施的地上“投影”进行上下互动②2022 年9 月,湖北省住房和城乡建设厅发布了《关于印发全省城市老旧管道更新改造工作方案(2022—2025 年)的通知》,对埋于地下且具有遗产保护价值的给排水管网进行系统摸底,以加强市政基础设施体系化建设,提升城市安全韧性。随后,武汉市人民政府将水果湖地区老旧供水管道改造工程纳入《东沙片区综合整治提升工作实施方案》,对洪山路、东一路下埋的供水管道进行建设年限、运行状况的调查。这一项目成果可为武汉地下水务工业遗产的普查和保护提供帮助,并为地上、地下的空间关联性建构提供依据。。在跨越地面、厂区以及建成环境的边界中,实现地上地下设施联通、厂区内外功能承接,以及建成环境、自然环境整体相关,以“设施—单元—流线”层级,推进水务工业遗产的保护体系的建构(图10)。

图9 宗关水厂代表性生产设施的遗存与演变

资料来源:1920 年代、1980 年代平面图源于参考文献[26],其余图片为作者拍摄或绘制

图10 宗关水厂的生产单元及生产流线识别——分别以生产—循环、生产—加工为导向

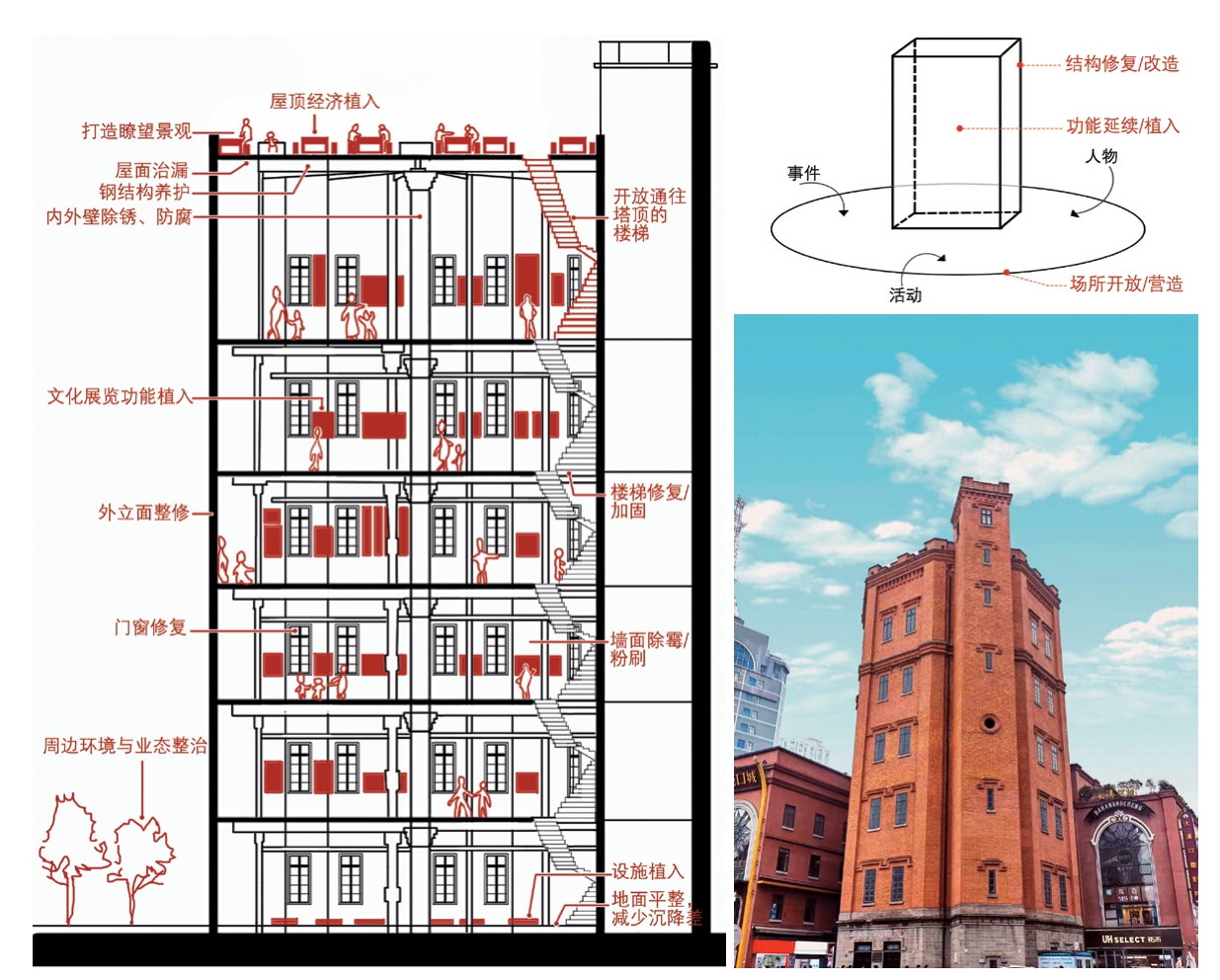

3.3.2 以“结构—功能—场所”的关系引导展示空间

城市水务建设是由空间、事件与活动组织而成的叙事载体。现阶段,水务工业遗产大多处于封闭状态,公众无法进入。需要明确,水务工业遗产的价值不仅在于工业生产、工程建设方面,还在于公共服务的社会意义,全封闭的环境下不利于水务工业遗产的价值展示。因此,需要对已失去生产功能的水务工业遗产实现合理的开放性处理,对仍然具有生产功能的水务工业遗产进行选择性开放,避免其始终处于封闭冻结的保护状态。

以汉口水塔的保护开发为例,首先需要对其进行钢结构保养、去锈、楼梯加固、剥离墙面增强处理,以及屋面治漏等工作,对损坏的立面清水砖、毛石砌块、原有木门窗等也进行全面修复,保证开放的安全性(图11)。在结构修复的基础上,进一步通过功能植入和场所营造,讲好武汉地区水务建设的历史及相关故事。相关的保护展示、功能植入可结合武汉地区的公共卫生发展过程这一时代背景,对历史进程中的设施公平、空间正义和资源共享等进行空间叙事,以揭示地方水务建设特色和水务精神。

图11 “结构—功能—场所”的统筹保护——以汉口水塔为例

4 结语

水务工业遗产作为工业遗产中的一个主题,既有工业遗产的普遍价值,也有自身的独特意义。因此,相关的保护实践需要兼顾规范性保护和精准保护的双重要求,在跨越边界(地面、厂区以及建成环境)的保护背景下,对地上、地下的生产设施,厂内、城中的生产单元,以及人工和自然所建构的水务工业遗产环境进行系统保护。此外,需要将水务工业遗产研究置于广泛的社会变革中,关注其所处的历史环境和社会变迁,进行协同思考和关联建构。然而,目前水务工业遗产研究存在一定困境,例如埋藏地下的管道、分布全城且量大面广的水桩等设施难以排查,其更新换代情况不够清楚,相关的场地平面图、总体布置、制造和竣工图、管道工程、后期更新和维修工程检查记录等文件缺失,因此在遗产盘点、保护和修复中,面临历史证据不足的难题。如何借助相应的城市更新和城市体检项目,对水务工业遗产进行全面摸底,推进相关保护实践的落地,展现这一活态遗产的“活态”本色,是保护与开发的当务之急。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制或拍摄。

感谢华中科技大学土木与水利工程学院骆汉宾教授、刘文黎博士,武汉大学水利水电学院林忠兵副教授,宗关水厂奚晓勇副厂长、肖书衔先生、张仁港先生在本文写作过程中给予的帮助,并对四位审稿专家和编辑提出的建设性意见致以感谢。

[1] 张杨,何依.城乡水务遗产的概念界定与特征辨识[J].城市规划,2023(5): 56-64.

[2] BROICH J.London: water and the making of the modern city[M].Pittsburgh: University of Pittsburgh Press,2013.

[3] MELOSI M V.The sanitary city: urban infrastructure in America from colonial times to the present[M].Baltimore: Johns Hopkins University Press,2008.

[4] 国民经济行业分类GB/T 4757—2017[S].北京: 中国标准出版社,2017.

[5] 毛琳箐,姜乖妮,张琰.水工业遗产的保护与更新——基于石家庄既有水塔的调查[J].城市问题,2021(1): 38-44.

[6] DOUET J.The water industry as world heritage: thematic study[M].Barcelona,Spain: The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage,2018.

[7] 陈燕海,张晓芬.城市供水水源应急预案探讨[J].水利发展研究,2003(6): 31-33.

[8] 陈天,石川淼,王高远.气候变化背景下的城市水环境韧性规划研究——以新加坡为例[J].国际城市规划,2021,36(5): 52-60.DOI:10.19830/j.upi.2021.430.

[9] 刘伯英.工业建筑遗产保护发展综述[J].建筑学报,2012(1): 12-17.

[10] 张文卓,韩锋.工业遗产保护与可持续发展的现状与反思[J].中国名城,2018(8): 4-13.

[11] DOUET J.Briefing: historical criteria for water industry heritage[J].Proceedings of the Institution of Civil Engineers -engineering history and heritage,2019,172(3): 94-96.

[12] 刘亦师.19 世纪中叶英国卫生改革与伦敦市政建设(1838—1875):兼论西方现代城市规划之起源(下)[J].北京规划建设,2021(5): 179-184.

[13] DEY A,DOWNEY D B.Victorian brick sewers for a clean flowing Indian colonial city[J].Proceedings of the Institution of Civil Engineers -engineering history and heritage,2020,173(4): 131-145.

[14] ROSS S.Hidden water in the landscape: the covered reservoirs of Mount Royal[M]// ASTONGUAY S,DAGENAIS M,eds.Metropolitan natures:environmental histories of Montreal.Pittsburgh: Pittsburgh University Press,2011.

[15] PATRA P,DEY A.Calcutta’s Pulta Water Works: 150 years of silent service[J].Proceedings of the Institution of Civil Engineers -engineering history and heritage,2019,172(3): 97-109.

[16] 黄琪.欧洲工业遗产之路的锚点——捷克布拉格老污水处理厂保护与再利用研究[J].建筑遗产,2020(4): 126-133.

[17] HARTLEY R G.Lessons from Western Australia’s Goldfields water supply scheme[J].Proceedings of the Institution of Civil Engineers -engineering history and heritage,2010,163(3): 179-187.

[18] DEY A.Challenges of retrofitting the world’s biggest elevated water reservoir: Tala Tank of Calcutta[J].Proceedings of the Institution of Civil Engineers -engineering history and heritage,2021,174(2): 1-12.

[19] 国家文物局.关于工业遗产的下塔吉尔宪章[M].张松,译.北京: 文物出版社,2007.

[20] 罗彼德,简夏仪.中国工业遗产与城市保护的融合[J].国际城市规划,2013,28(1): 56-62.

[21] 王晶,李浩,王辉.城市工业遗产保护更新——一种构建创意城市的重要途径[J].国际城市规划,2012,27(3): 60-64.

[22] 向明亮,刘海梅.近代武汉公用水电事业研究[M].浙江: 浙江大学出版社,2018.

[23] 菊池智子.从晚清上海自来水建设看城市社会的形成[J].城市史研究,2009: 171-195,17.

[24] 曹牧.寻找新水源:英租界供水问题与天津近代自来水的诞生[J].天津师范大学学报(社会科学版),2019(5): 30-36,43.

[25] 谭慧施.晚清民国时期广州自来水事业与城市近代化[D].广州: 广州大学,2007.

[26] 罗劲草.城市基础设施类工业遗产的城市性及保护再生研究[D].武汉:华中科技大学,2021.