引言

突发公共卫生事件是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件[1]。受城区的高密度空间、高聚集人口、高流动状态影响,突发公共卫生事件多频发于城市[2],如2003 年SARS 事件、2009 年甲型H1N1 流感、2019 年新冠疫情等全球性公共卫生事件已对城市的健康可持续发展构成了巨大威胁。面对上述公共卫生危机,城市社区作为城市发展和居民生活的基本单元,具有控制传染源(居家隔离)、切断传播途径(社区封闭)、提供救济与治疗保障的作用,通过提高城市社区韧性来有效应对突发公共卫生事件成为世界卫生组织(WHO)、联合国人类住区规划署(UN-Habitat)等国际性机构和国内各级政府部门持续关注的热点议题[3-4]。

2009 年,联合国减灾署基于防灾减灾视角将社区韧性定义为“暴露于灾害中的社区为了保持可接受的运行水平而有效地抵御或进行转变的能力”[5]。随着2020 年新冠疫情暴发,社区韧性内涵因各类应对突发公共卫生事件的行动得以丰富,更强调在维持居民日常生活需求的同时能够具备应急隔离、治疗救助等防疫能力[6]。目前,国际学者和机构的研究多聚焦于突发公共卫生事件下的城市社区韧性评估:2018 年世界卫生组织开展了欧洲地区的社区韧性评估,并在报告中提出公共健康风险下的社区韧性应涵盖经济、社会、卫生、技术、政治和环境等维度[7];随后的研究进一步探讨了社区制度、设施、资本、人口维度在社区韧性评估中的重要性[2,8-9],提出了社区管理和政府支持、社区沟通和集体认同、经济可持续性和资源可用性、公共空间与设施充足性、居民健康与生活质量等评估指标[10],尝试利用熵权法和回归统计模型测度社区韧性[11]。在探索社区韧性评估方法之外,部分学者在巴基斯坦、越南等国家和拉丁美洲等地区开展了追踪调查与实证调研[12-14],讨论了当地社区和非正规住区面临新冠疫情时所采取的社区干预及其政策经验。国际视野下的社区韧性评估框架已在国内得到初步转化与应用,杨莹等[15]、陈浩然等[16]借鉴国际经验,从社会、经济、环境、制度、设施等维度构建社区韧性测量模型,评估广州市、武汉市社区应对突发公共卫生事件的恢复能力与韧性水平,进而识别了城市公共健康安全的重点区域。

与此同时,相关理论研究注意到社区发展呈现外部关联的“共享性”特征,即对外与多个社区一同使用更高层级的、服务能力更强的设施或空间[17];并进一步探讨了社区发展的各级尺度和侧重的设施功能[17-18]:社区作为生活圈的最内层,依靠内部设施满足自身需求,生活圈受居民出行能力制约,更关注社区之间的功能共享,生活圈的最外圈层涉及街道级、城市层面功能,上述关联特征可使社区在面临突发公共卫生事件时借助外部高层级的力量迅速应对[19-20]。在规划实践方面,全球多地采取的空间封锁、资源分配、疫苗接种、志愿者合作等抗疫措施印证了社区与个人、城市、国家尺度联动的必要性[21],较为典型的规划经验为2019 年英国政府发布的《社区韧性发展框架》(The UK Government Community Resilience Development Framework)和2020 年英国公共卫生部基于新冠疫情期间社区行动发布的《以社区为中心的公共卫生》(Community-centred Public Health: Taking a Whole System Approach)[22],两者分别对个体、社区、城市尺度下的行为主体提出了公共卫生风险应对措施,重视社区与外部环境的联动与合作。国内如广州、深圳、杭州、武汉等城市的社区生活圈规划和国土空间总体规划初步提出“社区级—生活圈级(街道级)—城市级”的多空间尺度关联思路[23],多数规划认为15 分钟社区生活圈需要整合若干社区,并强调各尺度之间的衔接与协调关系。

综合来看,社区韧性评估的重要性已在国内外得到广泛认同且具备了一定理论基础,但评估工作仅关注社区内部,忽视了社区与生活圈、城市等社区外部尺度的关联关系对其韧性的影响作用;同时,既有国际实证经验有限,更缺乏大城市和特大城市社区案例,国内也尚处于探索阶段,亟须构建适用于中国国情的社区韧性研究范式。为此,本文立足于国际视野下的城市社区韧性评估经验,提出了外部关联视角下的城市社区突发公共卫生事件韧性评估框架,对武汉市中心城区社区开展韧性测度,探讨社区自身与社区外部的关联特征。武汉市的城市社区在2020 年初最先遭受新冠疫情冲击并受到较为严重的影响,成为应对突发公共卫生事件的代表性地区;此外武汉市于2021 年成功入选为全国首批一刻钟便民生活圈试点地区,正在开展37 个便民社区生活圈试点建设工作,为城市社区的韧性提升与健康发展创造了更多机会。本研究可望从外部关联视角对社区韧性评估理论研究进行有益补充,并为国内城市社区制定差异化、精准化的规划举措提供借鉴。

1 面向突发公共卫生事件的城市社区韧性评估框架

1.1 外部关联视角下的社区韧性内涵

面向突发公共卫生事件的社区韧性多指社区能够凭借良好的空间环境结构和应急治理手段减少疾病风险、保障居民基本生存与健康的能力[24-25],其不仅与社区自身的综合发展水平紧密相关,也与社区外部存在一定的关联关系。从社区外部关联的理论研究和规划实践可以看出,不同尺度下影响社区韧性的功能要素存在差异,需要作出明确的尺度界定。为此,本文从社区自身和社区外部两个方面阐释外部关联视角下的社区韧性内涵,社区自身即社区单元,社区外部涵盖生活圈级和市区级两个尺度。

(1)社区自身

社区是指一定空间范围内聚居人群所组成的社会生活共同体[26],其边界即居民委员会的辖区范围。社区在平时作为城市空间功能配置的基本单元,除了提供社区级别的功能、满足居民日常生活需求外,还需关注居民的生理与心理健康,通过加强医疗卫生系统在社区健康保障中的基础性作用,以及配备一定规模的休闲设施和公共空间等方式,提升社区应对公共卫生风险的抵御能力。在疫时作为联防联控的核心单元,社区能够有效降低各类突发公共卫生事件对居民健康状况的负面影响,比如通过组织手段对单户、楼栋、小区等不同物理空间进行封闭管理,阻断疾病传播,保障居民食物与日用品供应等。

(2)社区外部

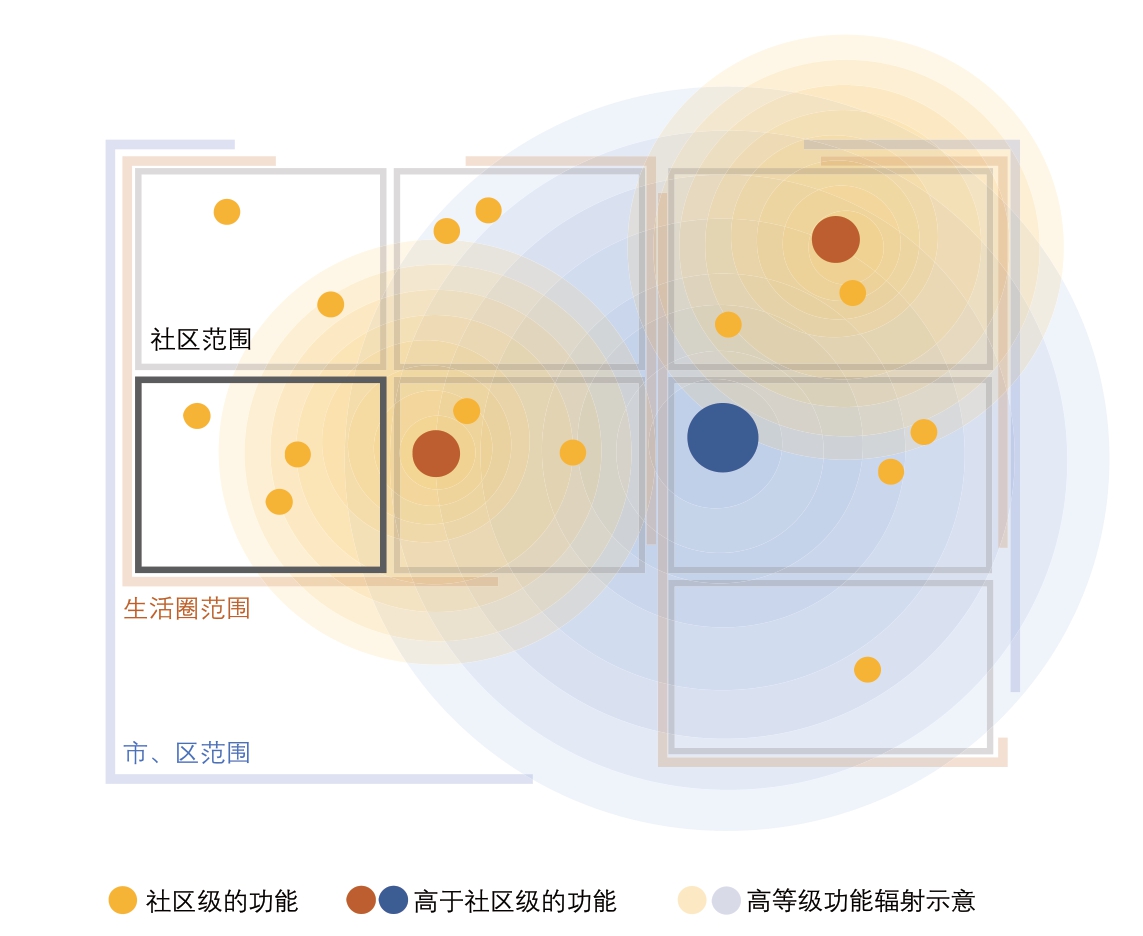

在社区外部,聚焦于能够为社区单元提供高于社区级别功能的设施与空间,多个高等级功能的叠加深度和覆盖广度将在一定程度上影响社区发展与韧性提升(图1),且社区外部功能对社区韧性的影响效应随着空间距离的增加而减小[27],使得社区韧性与社区外部的关联关系存在差异。具体而言,在生活圈级尺度下,社区平时与生活圈内的其他社区通过设施互联和功能叠加达到共享状态,在疫时借助社区合作、邻里互助等方式将受灾社区所需的资源供应源(面)扩大到邻近社区,达到“1+1>2”的韧性提升效果[28];在市区级尺度下,社区平时与外部连通并受到高等级功能辐射,当突发公共卫生事件的危害范围远远超过社区生活圈时,社区需与市、区级政府紧密配合,借助高等级医疗资源、响应政府应急管理行动等举措提升自身的适应与恢复能力。

图1 社区自身功能与社区外部功能的关联关系示意

1.2 社区韧性的评估维度与指标

既有研究已提出社会、经济、制度、组织、设施、资本、空间、人口等社区韧性评估维度,本文基于我国城市社区规划语境进行维度合并和用词调整。其中,体现社区居民特征的人口维度、体现居民关系和社会参与的资本维度作为社区社会发展的一部分,被纳入社会韧性,体现社区应急预防能力的制度维度和组织维度被合并为治理韧性,最终归纳得到社会韧性、经济韧性、设施韧性、空间韧性、治理韧性五个核心维度。在此基础上,本文结合国际研究经验和《城市居住区规划设计标准(GB50180-2018)》《社区生活圈规划技术指南(TD/T1062-2021)》等国内标准,从社区级、生活圈级和市区级尺度选取相应指标,最终形成城市社区的多维度、多尺度指标体系(表1)。

表1 城市社区韧性的多维度、多尺度评估指标体系

注:社区人口密度和易感人群占比为负向指标,其余为正向指标。

(1)社会韧性即社区自身在受到突发公共卫生事件干扰时的暴露性、敏感性和适应性,具体体现在社区居民的个人特征、居民的社区参与度等[29-30]。本文选择社区人口密度、易感人群占比、千人拥有社会团体数量等指标。其中社会团体指科技、文化、慈善、志愿服务等方面的社区社会组织,有助于社区居民提高交流频率并丰富精神需求,以此表征社区成员的联系度以及对社区的认同感与归属感。

(2)经济韧性反映社区居民在突发公共卫生事件发生期间维持正常生活和确保一定收入的能力,拥有较高经济韧性的社区有助于缓解突发公共卫生事件下社区封控引起的停工与失业恐慌。由于难以获取居民收入相关数据,本文以人均GDP 间接表征社区居民的经济发展水平。

(3)设施韧性反映社区自身拥有的以及外部就近可获取的各类公共服务设施配置的合理性、可及性和完整性,设施需在平时能够保障居民健康生活需求,在疫时能够为居民提供关键性的防范功能,例如疾病的快速检测、诊断与治疗、食物供给与流通等。本文分别在社区级、生活圈级、市区级尺度选择千人拥有社区卫生服务站数量、社区卫生服务中心密度、三甲医院与传染病医院密度等作为指标。

(4)空间韧性即社区自身拥有的以及外部就近可获取的公共空间与建筑环境的冗余性。这类空间可作为日常居民保持身体与心理健康的重要场所,在突发公共卫生事件发生时能够进行物资存放、临时观察和隔离等,可通过道路限行等交通管制措施来切断病毒传播路径。本文分别在社区级、生活圈级、市区级尺度选择人均应急避难场所面积、道路密度、休闲广场密度、会展中心和体育馆密度作为指标。

(5)治理韧性——社区是城市治理的基层组织,其自身的风险教育与预警管理、对外与多个社区间的协同合作、全市统筹下的应急组织机制设计等方面都将影响社区应对突发公共卫生事件的韧性能力。本文分别在社区级、生活圈级、市区级尺度选择了千人拥有社区服务站数量、社区服务中心密度、疾病预防中心密度作为指标。

1.3 数据来源、研究范围和研究方法

1.3.1 研究数据来源

研究数据年份为2020 年,数据类型与来源如下。(1)武汉市中心城区范围内的地理空间信息数据,包括中心城区范围、市辖区范围、社区范围、矢量道路内容,从武汉市自然资源和规划局官网和Open Street Map 网站获取。(2)POI 数据来源于高德地图,筛选出社区服务中心、超市、三甲医院、休闲广场等共计16 类,并做进一步数据清洗与合并。(3)经济和人口数据分别来源于资源环境科学与数据中心网站和英国南安普顿大学WorldPop 网站,获取GDP 空间分布栅格、人口空间分布栅格和人口结构栅格数据,将其与社区范围进行叠加与计算,得到武汉市中心城区各社区的人均GDP、人口数量、65 岁及以上人口数量、14 岁及以下人口数量。(4)企业数据来源于天眼查,从中提取社会团体的名称、地址等信息并进行筛选和地理编码。(5)应急避难空间分布数据来自于武汉市应急管理局公布的武汉应急避难导航系统,包含各应急避难场所空间位置、面积、容纳人数信息。(6)疫情期间社区确诊人数数据来自社区居委会的疫情防控统计信息和“武汉发布”等公众号,包括武汉市中心城区范围共计114 个社区样本,统计时间截至2020 年3 月25 日。

1.3.2 研究范围划定

(1)市区级范围:武汉市中心城区,包括江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区,行政辖区面积共计955.15 km2。

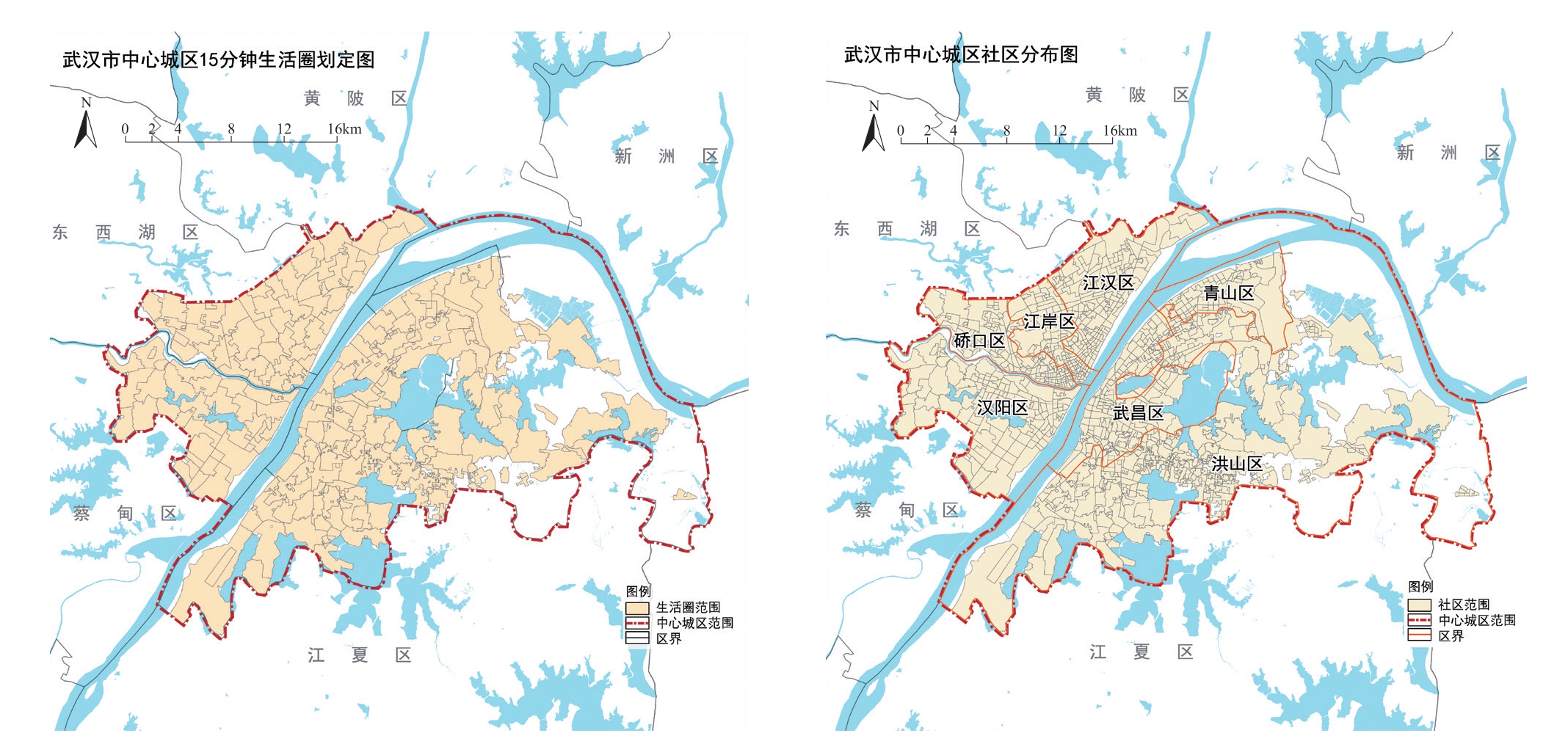

(2)生活圈范围:武汉市尚未开展社区生活圈划定工作,本文以2021 年自然资源部制定的《社区生活圈规划技术指南》为标准,借鉴高伟等提出的研究思路划定武汉市社区生活圈[31]。首先运用位置分配模型中的最小化设施点数模型得到社区生活圈中心;接着以15 分钟步行可达性为原则设置各中心的阻抗为1 km[32],求得社区生活圈中心的服务范围;最后遵循可操作性原则将服务范围内的多个社区进行合并,得到武汉市中心城区共计185 个社区生活圈(图2),多数生活圈的面积在1.07~4.30 km2 之间,人口规模在1.01 万~5.88万人之间。

图2 武汉市中心城区城市社区的各尺度范围示意

(3)社区级范围:各社区居委会管辖范围。武汉市中心城区共计958 个城市社区(图2),多数社区的面积在0.10~2.60 km2 之间,人口规模在0.10 万~1.10 万人之间。

1.3.3 研究方法

(1)社区韧性评估——综合评价指数模型

本文运用综合评价指数模型开展社区韧性评估,该方法已在社区与城市韧性评估工作中得到广泛应用[16,33-34]。具体步骤如下:(1)运用核密度估计法计算生活圈级、市区级评估指标,并按照各社区单元的空间范围对各指标的核密度结果求取平均值,量化社区外部功能对社区的支撑作用;(2)运用极差标准化方法进行数据标准化;(3)运用熵权法计算各评估指标的权重,该方法基于各指标的变化程度计算熵权并进行权重修正,所得指标权重相对客观,各指标权重系数如表1 所示;(4)开展社区韧性评估,基于指标权重与标准化数据进行加权求和,计算公式如下:

式中,F 为社区韧性评估水平指数,数值越大韧性越高;ωj 为第j 指标的权重;pij 为第i 社区第j 指标的标准化值;n为社区数量,m 为评估指标数量。

(2)社区韧性的外部关联分析——韧性关联指数

借鉴赵新正等关于城市功能的跨尺度关联研究[35],本文以社区自身发展能力与社区外部支撑能力之间的相关系数作为韧性关联指数,计算公式如下:

式中,x 为社区自身发展能力,由社区级指标评估所得;y 为社区外部对社区的支撑能力,可进一步划分为生活圈功能的支撑能力和市区级功能的支撑能力,分别由生活圈级和市区级指标评估所得;分别采用社区自身—生活圈韧性关联指数(Rxy1)、社区自身—市区级韧性关联指数(Rxy2)反映社区韧性与生活圈尺度、市区级尺度高等级功能之间的关联关系。

2 武汉市中心城区社区韧性的评估结果

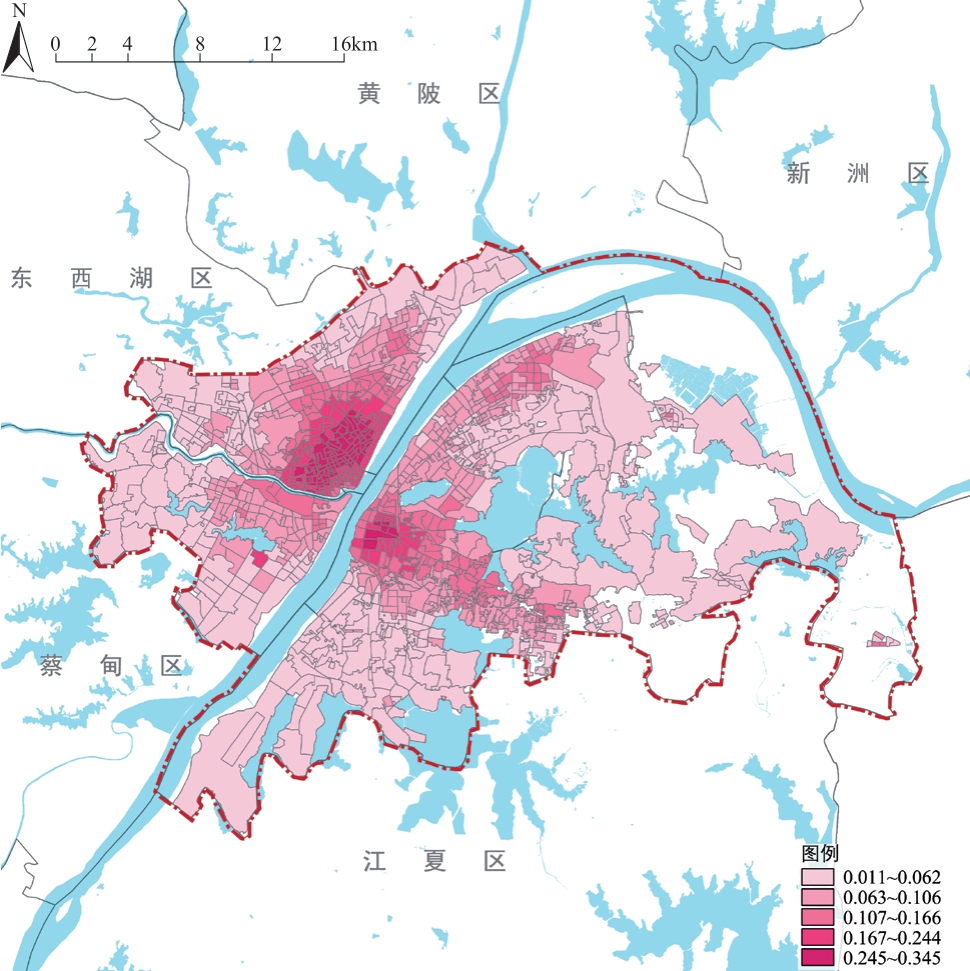

参考杨莹等在广州社区评估实证经验中提出的等级划分思路[15],本研究采用自然断点法将社区韧性评估结果划分为5 个等级:优秀(0.245~0.345)、良好(0.167~0.244)、中等(0.107~0.166)、较差(0.063~0.106)和差(0.011~0.062)。

2.1 综合韧性评估结果

从各社区韧性评估结果来看,武汉市中心城区社区韧性水平的平均值为0.113。其中,江汉区、硚口区的社区韧性水平整体较好,韧性平均值分别为0.193 和0.146;江岸区、武昌区次之;洪山区社区韧性水平整体最低,韧性平均值为0.063。韧性水平前三名的社区分别为江汉区新华街道的新育社区、邮三社区和协和社区,综合韧性指数分别为0.345、0.341 和0.339;韧性水平最后三名的社区分别为洪山区洪山街道的汤逊湖社区、左岭街道的智苑社区、东湖风景区街道的先锋社区,综合韧性指数分别为0.012、0.012、0.011。可见,社区韧性最高值是最低值的3 倍,社区间的韧性发展差异显著。经统计,优秀、良好、中等、较差和差5 个等级的社区数量分别为96 个、114 个、170 个、298 个和280 个,分别占社区总数的10%、12%、18%、31%和29%,较差级与差级社区占比之和超过了50%,这样的“金字塔型”极差化结构意味着武汉市中心城区的多数社区容易受到突发公共卫生事件的强烈冲击,快速应对和适应能力较弱。

从韧性水平空间分异来看(图3),优秀和良好等级的社区集中分布在武昌、汉口、汉阳等城市中心地区,受城市建设与发展影响明显,集聚效应显著;中等等级的社区零散分布于中心城区各市辖区内;较差和差等级的社区多位于中心城区的边缘地区,一方面是由于这类社区内多为新建住宅小区,设施配置与发展水平仍处于完善阶段,另一方面是由于它们距离市中心较远,难以得到外部高等级功能的服务与支撑作用。

图3 武汉市中心城区社区的综合韧性评估结果

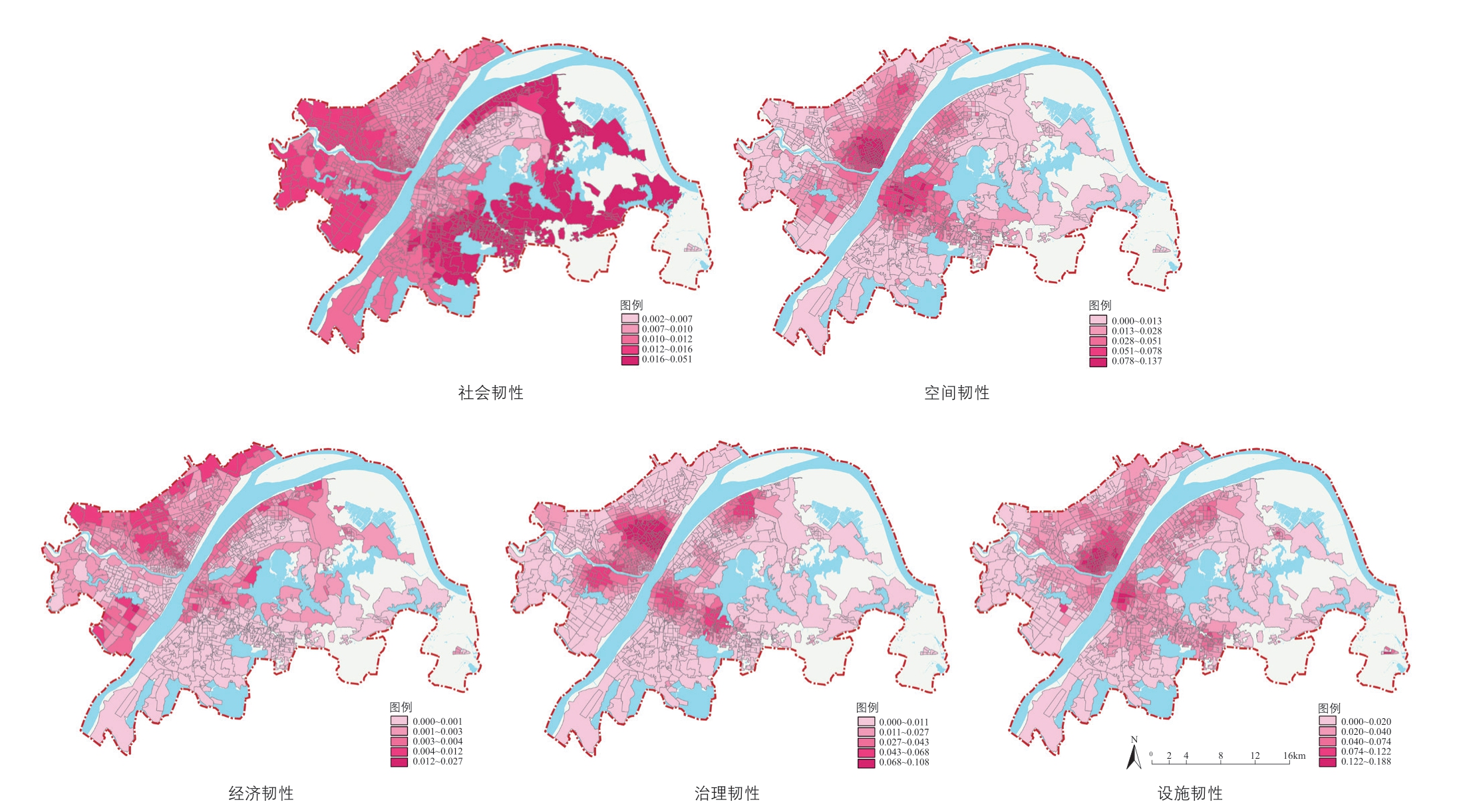

2.2 分维度韧性评估结果

从各维度的社区韧性评估结果来看(图4),空间韧性整体水平高于其他维度,经济韧性整体水平最低,多数社区的设施韧性水平和治理韧性水平较低。可以看出,社区的优势与劣势维度有所差异,这将进一步影响其应对突发公共卫生事件时的韧性能力。

图4 武汉市中心城区社区的分维度韧性评估结果

具体而言,社区的社会韧性水平平均值为0.012,处于中等级韧性状态,从空间分布来看,社会韧性低值社区集中于沿长江的城市中心地区,高值社区紧凑分布于城区的东西两侧,连片化现象显著。社区的经济韧性水平平均值为0.002,处于较差级韧性状态,空间分布整体呈现自西北至东南方向韧性水平递减的格局,高值社区分散分布于江岸区、江汉区、青山区和武昌区沿长江地区。社区的设施韧性水平平均值为0.044,处于中等级韧性状态,其中74%的社区设施韧性指数低于0.006,空间分布呈现“一主一次”圈层向外递减的格局,主中心位于江汉区循礼门和江汉路片区,次中心位于武昌区昙华林片区。社区的空间韧性水平平均值为0.032,处于中等级韧性状态,空间分布上分别以江汉区和武昌区沿长江地区为核心,呈“双中心”圈层向外递减的格局,低值社区连片分布于城区的边缘地区。社区的治理韧性水平平均值为0.024,处于较差级韧性状态,其中61%的社区治理韧性指数低于0.002,从空间分布来看,在江汉区的中山公园片区、青山区的杨春湖片区、汉阳区的王家湾片区、武昌区的螃蟹岬片区、洪山区的卓刀泉片区等形成了多个韧性高值组团,韧性低值社区集中分布于城区边缘。

3 武汉市城市社区韧性的外部关联特征

3.1 社区韧性的外部关联指数分析

统计分析发现,社区自身—生活圈韧性关联指数(Rxy1)、社区自身—市区级韧性关联指数(Rxy2)的P 值均小于0.01,即社区自身与社区外部存在显著的相关关系,且韧性关联指数均大于0.9,表明社区外部功能对社区发展存在着正向关联作用,即处于高等级功能服务范围内的社区可借助功能辐射效应提升自身韧性水平。

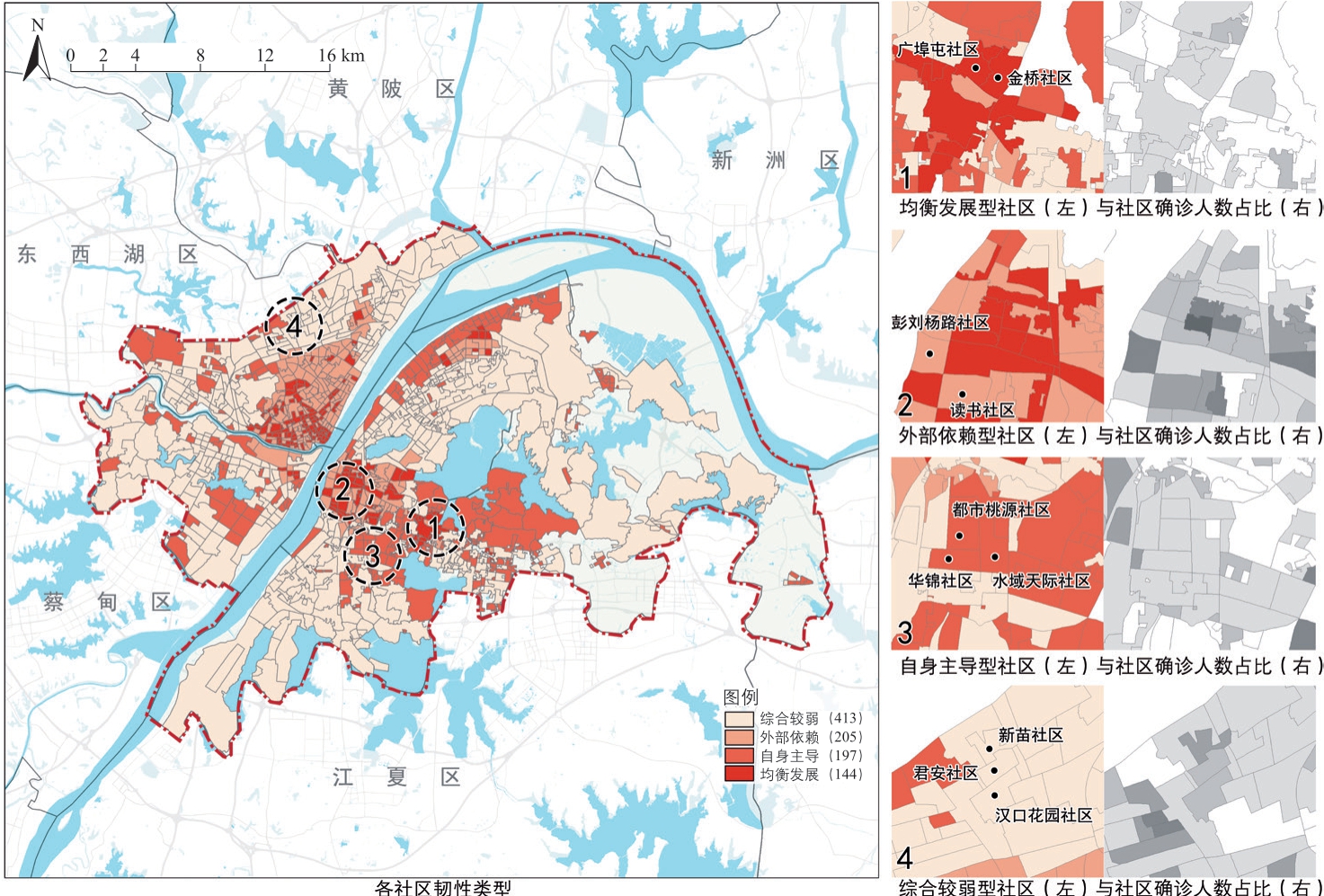

本研究进一步基于社区自身发展能力和社区外部支撑能力的平均值对武汉市中心城区社区进行分类,可得到均衡发展型、外部依赖型、自身主导型、综合较弱型四种类型社区,并据此对综合韧性和分维度韧性评估结果进行重分类和均值计算(表2)。结合2020 年疫情期间搜集的武汉中心城区部分社区新冠确诊人数数据,即可定性探讨各类型社区韧性评估结果的合理性。需要说明的是,尽管社区确诊人数占社区总人口比重无法等同于社区韧性,但能反映社区遭受的疫情冲击和受损状态,在一定程度上可以体现社区应对突发公共卫生事件的韧性水平。

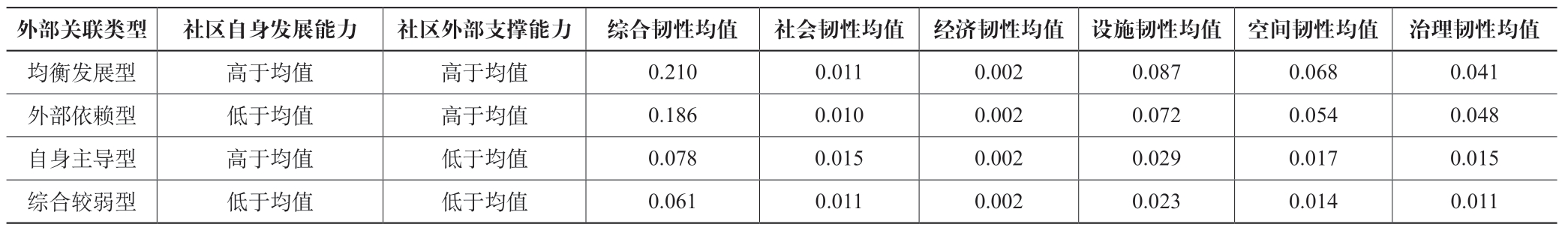

表2 社区韧性的外部关联类型及各类型社区韧性水平平均值

在社区自身发展方面,一是自身主导型社区的韧性均值略高于综合较弱型社区,具体体现在前者的社会、设施、空间和治理维度韧性均高于后者,表明社区自身的抵御风险能力和自组织能力有利于降低公共卫生风险并促使社区从风险中快速恢复,新冠疫情期间的社区确诊人数数据印证了这一观点:综合较弱型社区如新苗社区、君安社区与汉口花园社区,确诊人数占社区总人口比重达到2.1%、1.4%与1.4%,高于自身主导型社区如水域天际社区(5.9‰)、都市桃源社区(8.0‰)与华锦社区(8.2‰)。二是均衡发展型社区的韧性均值略高于外部依赖型社区,因为在突发公共卫生事件发生时期,外部依赖型社区存在被封闭管控、无法获取外部资源的困境,而均衡发展型社区仍能凭借自身能力适应突发冲击,导致二者的韧性水平存在差距:疫情期间,外部依赖型社区如彭刘杨路社区的社区确诊人数占比(2.6%)高于均衡发展型社区如金桥社区(5.71‰)。

在社区外部支撑方面,均衡发展型社区和外部依赖型社区的韧性均值远高于另外两类社区,前二者在设施、空间和治理维度的韧性水平均值是后二者的近3 倍,表明社区外部的高等级设施和空间对社区韧性有显著提升作用:疫情期间,均衡发展型社区如广埠屯社区、外部依赖型社区如读书社区的社区确诊人数占比(分别为4.1‰和1.9%)低于新苗社区(2.1%)和水域天际社区(5.9‰)。

3.2 社区韧性的外部关联空间分异

各类社区韧性外部关联类型的空间集聚性较为显著,部分类型呈分散性分布特征(图5)。其中,均衡发展型社区多分散分布于江汉区的汉口火车站片区和江汉路片区、武昌区的黄鹤楼片区、洪山区的街道口片区和光谷广场片区等地。这些区域多为中心城区的商业中心区,社区内部拥有良好的商业与医疗设施、活跃的社区参与氛围以及较强的经济实力,社区外部聚集着武汉大学人民医院等高等级医疗资源、武商量贩等大型商超与商业综合体,促进了社区自身与外部的均衡发展。

图5 城市社区韧性的外部关联类型与疫时社区确诊人数占比实证

外部依赖型社区呈“局部连片”的分布格局,且多与均衡发展型社区相连,集中分布于江岸区、江汉区和武昌区。这些区域多为中心城区内的老旧社区,因人口密度较高、老龄化突出等问题致使社区自身较为脆弱与敏感,在应对突发公共卫生事件时更容易受到冲击,因此社区韧性显著依赖于社区外部高等级功能对其的支撑作用。

自身主导型社区呈“块状组团式”的分布格局,多集中于青山区沿长江片区、洪山区沿东湖北部片区和南湖西北部片区、汉阳区墨水湖片区和沿汉江片区。这些区域的社区多依江傍湖,凭借优越的自然条件和人文环境吸引优质资源与功能,各类设施配套较为完善,休闲娱乐等社区集体性活动较为丰富,有助于提高居民交流频率和社区认同感,加强社区自身韧性能力。

综合较弱型社区呈现“边缘集中连片”的空间分布格局,围绕城市中心环状散布于各市辖区,其中以洪山区北部和南部、汉阳区西南部、江岸区北部、青山区中部和北部为主。由于社区和周围社区的韧性水平均较低,当面临突发公共卫生事件时往往无力自顾,突发冲击下的负面影响极易在社区之间快速传递,该类型社区应是城市社区韧性提升的重点对象。

4 面向突发公共卫生事件的社区韧性提升策略

4.1 分维度差异化提升社区韧性

4.1.1 协同补齐经济韧性和治理韧性短板

评估结果显示,武汉中心城区约60%的社区韧性水平低于平均值,明显受到经济韧性和治理韧性较差级状态的制约。国内外应对突发公共卫生事件的诸多经验表明,对于多数社区居民而言,以出行封锁、居家办公、商业关闭形式为主的管制措施造成的经济损失影响可能超过其所面临的健康威胁[10]。为维持突发公共卫生事件发生期间社区居民的收入稳定性,社区一方面可借助社区外部的社会保障制度力量,例如政府开展的经济救助、提供的临时就业机会等,另一方面可扩大社区保险的产品内容及其覆盖范围,考虑增加事前风险预防、事中风险控制、事后理赔服务等,这亦可同时提升社区治理韧性水平。此外,社区治理还需注重应对政策(例如灾时的社区居民行动控制、高风险空间关闭、弱势群体帮扶等)的完善性与有效性,在发挥政府良好的管理组织作用的同时,加强与非政府组织的协同合作关系,进而提高社区居民的制度信任以及应对措施的执行效率。

4.1.2 促进设施高效配置和空间弹性

目前武汉市生活圈级、市区级功能设施和空间配置集中于城市中心,城市边缘地区的社区因超出高等级功能辐射范围之外而韧性水平较低,多处于较差级与差级状态,这是国内城市公共服务设施规划和社区规划面临的普适性问题。为满足设施和空间布局的集中原则与公平原则,建议遵循以人为本的思路,提高各类设施空间规划和标准制定的精准性与弹性。例如:在医疗卫生服务方面,可针对65 岁及以上人口占比高于城市平均水平的社区提高设施数量和规模配置系数;在空间功能转换方面,进一步明确社区级应急避难场所配置标准并提出量化指标,除了关注社区花园、广场等场地型空间,可适当增加或改造社区内既有的场所型空间,服务疫时的隔离生活功能需求,进而提高社区的空间转换效率。

4.1.3 借助信息化技术提升社会韧性

武汉市中心城区多数社区的社会韧性处于中等以及良好状态,各社区采取以邻里为基础的社区团体参与、市政府对社区行动的指导与支持、社区网格化管理与志愿服务等形式应对新冠疫情[8],并取得了一定成效。为将上述特殊时期的临时举措进一步转为常态化的社区行动,在社区管理实践中整合智能技术是必不可少的环节之一。一方面以采集数据和构建模型的方式构建社区智慧信息平台,数据包括社区人口结构、健康状况、家庭经济情况、社区保健与护理服务、关键设施的空间分布等方面,以此提高对社区弱势群体的关注度以及社区的服务与管理能力;另一方面以社交媒体、应用程序等各类线上平台作为快速沟通的渠道,引导居民参与社区各项事务并提高社区活力,促进社区居民基于共同价值观和城市精神实现相互理解、认同、帮助和合作。

4.2 分类型针对性提升社区韧性

4.2.1 外部依赖型:平衡社区自身发展与外部支撑关系

外部依赖型社区由于集中在武汉市中心地区,其韧性水平受市区级的医疗卫生服务和应急组织治理功能影响显著,已超过社区自身对社区韧性的发展作用。这对社区而言并非一个完全利好的信号,因为过于依赖市区级设施,社区的医疗卫生设施配置和社区组织网络建设需求不易被重视,并且在突发公共卫生事件来临时,这种依赖性将显著增加市区级医院的就诊压力以及交叉感染风险。为此,生活圈中的社区卫生服务中心和社区服务中心需要成为社区级设施与市区级设施之间的联系纽带,在平时能够指导社区卫生服务站、社区服务站开展疾病管理、健康保健等工作,提高居民对基层医疗卫生体系和政府公共服务的认可度与信赖度[36];在疫时能够协助卫生服务站开展隔离、分诊、筛查等工作,同时联合社区服务站快速形成社区应急服务网络。

4.2.2 自身主导型:构建社区内部与外部功能共享通道

与均衡发展型和外部依赖型社区相比,自身主导型社区在设施、空间、治理维度受到的社区外部支撑作用有限,限制了社区综合韧性水平的提升。在武汉中心城区内,该类型社区多临近长江、汉江、东湖、南湖等水体,并且多为组团式集中分布,因此可发挥其自然环境优势与空间临近优势,加强其与生活圈内邻近社区的资源共享与功能叠加,包括在社区级功能配置以及绿地广场规划中积极衔接社区外部的自然空间,注重与邻近社区公共空间的对接,打造生活圈内的功能连绵带和休闲集中区等。这不仅能在平时为不同社区居民提供舒适的公共交往空间,促进公共健康的协同效益,在疫时也可与邻近社区协同合作,实现信息传递与资源互助,进而缓解社区公共卫生风险。

4.2.3 综合较弱型:分阶段与渐进式提升社区自身能力

武汉市中心城区的综合较弱型社区多为城区边缘的新建社区和城市中心的老旧社区,其韧性提升的首要任务在于自身功能水平的优化与完善。其中,新建社区量大面广,应以点带面、分阶段完善设施空间规划,首要阶段是在生活圈范围内集中性布局高等级功能,在保证资源集约配置的同时助力定向支援受灾社区,在高等级功能的支撑作用发挥一定成效后,以资源互补的形式加强社区自身设施建设,形成社区自身与社区外部之间的良性互动关系;老旧社区主要关注老年群体的生理、心理、行为和情感需求,以小规模改造的规划方式逐渐提升社区的公共空间品质和医疗设施服务水平,同时加强这类社区的网格化管理,提高平时对社区居民的人本关怀以及疫时实时信息在社区中的传递效率,降低突发公共卫生事件对脆弱群体健康的负面影响。

5 结语

武汉的实证研究结果显示,中心城区多数城市社区的韧性水平与生活圈乃至市区层面存在显著关联关系,社区在面临突发公共卫生事件时能否实现平疫状态的有效切换,不仅仅依靠社区自身的设施条件和管理水平,也离不开社区外部的服务与支撑作用。本文基于国际视野下的城市社区韧性评估经验,提出了面向突发公共卫生事件的社区韧性评估框架,对武汉市中心城区城市社区开展综合韧性评估和分维度韧性评估,并进一步分析社区韧性与社区外部的关联特征。研究发现,社区一方面需要不断改善自身条件与生活品质,提高社会韧性和经济韧性;另一方面可以借助社区外部的资源优势提升空间韧性、设施韧性和治理韧性;此外,还需要注意避免因过度依赖高等级资源而失去自身的活力。上述外部关联特征已被归纳为四种社区外部关联类型,可为武汉市便民社区生活圈试点建设工作提供规划参考。

本文开展的评估框架构建工作是面向社区韧性研究领域的一次有益尝试,所提维度与指标符合中国国情,有助于推进国际研究的中国化探索与实践,且指标的可获取性与可扩展性较高,能够适应国内城市社区的大样本研究需求。受限于数据的可获取性,本文在治理韧性维度中选择千人拥有社区服务站数量和社区服务中心密度作为评估指标。人的组织治理行为在各尺度社区韧性提升中发挥怎样的作用,各尺度的行政管理单元如何有效整合资源,都有待进一步探索,这也是为了更好地响应以人为本、健康人居环境营造的新时代社区规划需求。

[1] 中华人民共和国国务院.突发公共卫生事件应急条例[EB/OL].[2022-09-09].https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1860801.htm.

[2] NINGRUM V,CHOTIB,SUBROTO A.Urban community resilience amidst the spreading of Coronavirus Disease (COVID-19): a rapid scoping review[J].Sustainability,2022,14(17): 10927.

[3] World Health Organization,Regional Office for Europe.Health 2020:a European policy framework and strategy for the 21st century[R].Copenhagen,2013.

[4] United Nations.COVID-19 in an Urban World[R].New York,2020.

[5] UNISDR.UNISDR terminology on disaster risk reduction[Z].Geneva,2009.

[6] DEHGHAN N,FARD Z E,DEHGHAN S.Community resilience is the key factor to overcome COVID-19 disease[J].Social determinants of health,2020,6(1): 11.

[7] SOUTH J,JONES R,STANSFIELD J,et al.What quantitative and qualitative methods have been developed to measure health-related community resilience at a national and local level?[R].Copenhagen: WHO Regional Office for Europe,2018.

[8] SHI C,LIAO L,LI H,et al.Which urban communities are susceptible to COVID-19? an empirical study through the lens of community resilience[J].BMC Public Health,2022,22(70): 1-15.

[9] SULEIMANY M,MOKHTARZADEH S,SHARIFI A.Community resilience to pandemics: an assessment framework developed based on the review of COVID-19 literature[J].International journal of disaster risk reduction,2022,80: 103248.

[10] WILKINSON A,ALI H,BEDFORD J,et al.Local response in health emergencies: key considerations for addressing the COVID-19 pandemic in informal urban settlements[J].Environment and urbanization,2020,32(2):503-522.

[11] GAFTER L,TCHETCHIK A,SHILO S.Urban resilience as a mitigating factor against economically driven out-migration during COVID-19: the case of Eilat,a tourism-based city[J].Cities,2022,125: 103636.

[12] RUSZCZYK H A,RAHMAN M F,BRACKEN L J,et al.Contextualizing the COVID-19 pandemic’s impact on food security in two small cities in Bangladesh[J].Environment and urbanization,2021,33(1): 239-254.

[13] HA B T T,QUANG L N,THANH P W,et al.Community engagement in the prevention and control of COVID-19: insights from Vietnam[J].Plos one,2021,16: 0254432.

[14] FRANCO I D,ORTIZ C,SAMPER J,et al.Mapping repertoires of collective action facing the COVID-19 pandemic in informal settlements in Latin American cities[J].Environment and urbanization,2020,32(2): 523-546.

[15] 杨莹,林琳,钟志平,等.基于应对公共健康危害的广州社区恢复力评价及空间分异[J].地理学报,2019,74(2): 266-284.

[16] 陈浩然,彭翀,林樱子.应对突发公共卫生事件的社区韧性评估与差异化提升策略——基于武汉市4 个新旧社区的考察[J].上海城市规划,2023(1): 25-32.

[17] 孙道胜,柴彦威.城市社区生活圈体系及公共服务设施空间优化——以北京市清河街道为例[J].城市发展研究,2017,24(9): 7-14,25,2.

[18] 吴林芳,许建伟,厉华笑.街区“大开放”+住区“中防控”+组团“小隔离”——“平疫”结合模式下的城市住区三级空间防控体系构建与转换[J].规划师,2020,36(5): 82-84,93.

[19] 彭翀,李月雯,王才强.突发公共卫生事件下“多层级联动”的城市韧性提升策略[J].现代城市研究,2020(9): 40-46.

[20] WANG F,FANG Y Y,WE F Z,et al.How community medical facilitiescan promote resilient community constructions under the background of pandemics[J].Indoor and built environment,2022,31(4): 1018-1027.

[21] CUI P,DONG Z Y,YAO X,et al.What makes urban communities more resilient to COVID-19? a systematic review of current evidence[J].International journal of environmental research and public health,2022,19(17): 10532.

[22] SOUTH J,STANSFIELD J,AMLOT R,et al.Sustaining and strengthening community resilience throughout the COVID-19 pandemic and beyond[J].Perspectives in public health,2020,140(6): 305-308.

[23] 黄怡.社区与社区规划的空间维度[J].上海城市规划,2022(2): 1-7.

[24] 于洋,吴茸茸,谭新,等.平疫结合的城市韧性社区建设与规划应对[J].规划师,2020,36(6): 94-97.

[25] 王世福,黎子铭.强化应急治理能力的韧性社区营造策略——新型冠状病毒肺炎疫情的启示[J].规划师,2020,36(6): 112-115.

[26] 中共中央办公厅、国务院办公厅.关于加强和改进城市社区居民委员会建设的意见 [EB/OL].[2023-06-11].https://www.gov.cn/jrzg/2010-11/09/content_1741643.htm.

[27] NIU D,WANG L,LI W,et al.An international comparative study on the resilience of urban communities after COVID-19 pandemic: a one-year case study between Lanzhou,China and Sarajevo,Bosnia and Herzegovina[J].International journal of environmental research and public health,2022,19(21): 14458.

[28] 王兰,李潇天,杨晓明.健康融入15 分钟社区生活圈:突发公共卫生事件下的社区应对[J].规划师,2020,36(6): 102-106,120.

[29] 西明·达武迪,曹康,王金金,等.韧性规划:纽带概念抑或末路穷途[J].国际城市规划,2015,30(2): 8-12.

[30] MADSEN W,AMBRENS M,OHL M.Enhancing resilience in communitydwelling older adults: a rapid review of the evidence and implications for public health practitioners[J].Frontiers in public health,2019,7: 14.

[31] 高伟,陈香琪,陈莎.十五分钟社区生活圈典型划定方法及其应用——以成都市金牛区为例[J].住区,2022(2): 13-19.

[32] 李萌.基于居民行为需求特征的“15 分钟社区生活圈”规划对策研究[J].城市规划学刊,2017(1): 111-118.

[33] 贾垚焱,胡静,刘大均,等.山区民族旅游地乡村聚落韧性评估及尺度关联研究[J].经济地理,2022,42(8): 194-204.DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2022.08.021.

[34] 陈韶清,夏安桃.快速城镇化区域城市韧性时空演变及障碍因子诊断——以长江中游城市群为例[J].现代城市研究,2020(1): 37-44,103.

[35] 赵新正,李秋平,芮旸,等.基于财富500 强中国企业网络的城市网络空间联系特征[J].地理学报,2019,74(4): 694-709.

[36] 陈寿松,翟国方,葛懿夫,等.基于QRH 理念的传染病风险下社区治理与韧性提升研究[J/OL].国际城市规划: 1-16[2023-03-13].https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=JUylgNElZ7ugpXw7hK7WRkHniuDPjB 3hPNkgQzil_eTJR7UYWGBPSVWmOVy2LMwZ-ihVQnpxp4PeN3nBJtXPt hcsfaC1hZ6qjRGo0R_T5Ti1ip8h4XLIT-jbJK-gsZ3JpYezE-mmfd8=&uniplatf orm=NZKPT&language=CHS&version=PBDG.