引言

近年来,中国境外产业园区蓬勃发展,不仅有力支持了中国企业“走出去”和中国国际产能合作,也推动了中国产业园区规划“走出去”,表现为境外产业园区项目带动下中国规划设计机构参与境外规划业务,并通过规划项目带动中国产业园区规划理念、技术、标准等在海外的应用。但中国产业园区规划“走出去”在取得国际认可的同时,也面临诸多挑战。王骏等回顾了中国在非洲的规划实践,提出应关注中非在政治制度等方面的差异、土地所有形式和基础设施投入的不同,并继承非洲文化经验,探索总结非洲城市发展特色[1];赵胜波和王兴平对中国境外产业园区规划实践进行梳理,认为其规划模式渐渐由移植国内产业园区规划经验向因地制宜编制适应不同国情、气候环境与地域文化的产业园区规划转变[2];石清等以尼日利亚莱基自贸区为例,认为中国园区规划“走出去”需要考虑价值取向和规划文化层面的差异、外方对中国规划标准和经验的质疑等[3];杨先昊以赞比亚中国经济贸易合作区详细规划为例,认为中国园区规划“走出去”,既要体现一定的前瞻性,也要与当地国情结合,与社会经济发展水平相适应,不能脱离实际和照搬国内规划模式等[4];陈骁和王兴平从园区规划技术标准的视角分析,认为中国产业园区规划技术标准“走出去”面临自身国际化程度不足、传播主体差异化、应用成本制约性和标准嵌入地方化等方面的不足与挑战[5]。面对国际环境的复杂性和境外产业园区实际发展的不确定性,中国境外产业园区规划在立足国内规划技术的同时,还可借鉴国际发展理念与经验,通过博采众长、因地制宜,推动境外产业园区规划不断完善。

日本在产业园区发展方面经验丰富,其国内园区发展具有一定的代表性,在境外主导或参与开发园区也有多年历史,对于中国境外产业园区发展具有一定的借鉴意义。回顾日本国际产能合作历程,一方面通过企业境外投资设厂,推动本国产业跨国转移;另一方面通过资本参与、规划技术合作、人才培养等,参与并影响境外其他工业园区的发展,推动本国园区发展“软实力”的海外传播。例如泰国那瓦纳空工业园(Nava Nakorn Industrial Zone)、洛乍纳工业园(Rojana Industrial Park)是泰国日企主要集聚区,日本自行车零件生产商禧玛诺(Shimano)公司与第一菲律宾控股公司(FPH:First Philippine Holdings Corporation )合作共同开发第一菲律宾工业园区(FPIP: First Philippine Industrial Park),日本国际协力机构(JICA: Japan International Cooperation Agency)通过资金支持、规划编制协助等方式与肯尼亚共同开发蒙巴萨经济特区(Mombasa Special Economic Zone)等。本文将以日本主导编制的《蒙巴萨经济特区发展总体规划》(Project on Master Plan for Development of Mombasa Special Economic Zone)[6]为例进行实证研究,从规划编制背景、规划技术框架、规划关键技术等方面进行系统剖析,了解日本境外产业园区规划实践经验和规划技术要点,以期为中国产业园区规划“走出去”和境外产业园区规划设计提供参考。

1 蒙巴萨经济特区发展与规划体系概况

1.1 发展背景

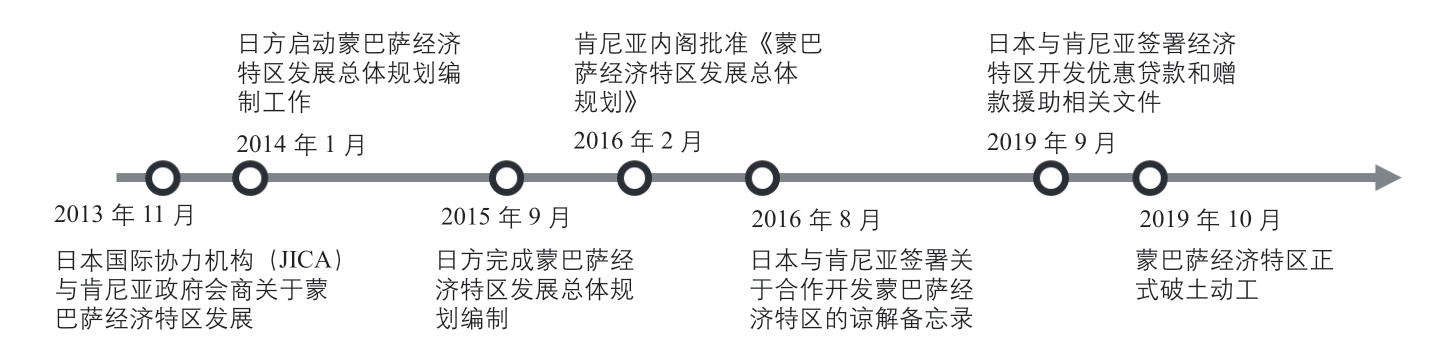

蒙巴萨经济特区位于肯尼亚蒙巴萨市(Mombasa,蒙巴萨郡的首府)以南的东戈昆都地区(Dongo Kundu)。蒙巴萨郡地处肯尼亚东南部,东临印度洋,是肯尼亚第二大城市和东南沿海门户,蒙巴萨港是非洲东海岸最大海港。在《肯尼亚2030 远景规划》(Kenya Vision 2030)中,发展经济特区是肯尼亚实施出口导向型增长战略的重要路径,其中蒙巴萨经济特区是重点发展的三大经济特区之一。2013 年11 月,肯尼亚政府与日本国际协力机构(JICA)会商关于蒙巴萨经济特区发展合作事宜;2019 年10 月,蒙巴萨经济特区正式开工建设。

蒙巴萨经济特区规划总用地规模12 km2,包括工业园区、自由贸易区/自由港、港口、旅游区、商务服务区和居住区等。特区由肯尼亚政府与日本政府联合开发,并由肯尼亚经济特区管理局(SEZA: Special Economic Zone Authority)管理。其中,肯方提供土地、优惠政策与法律支持等,日方提供规划咨询、资金支持、运营咨询等,特区采用PPP 模式合作开发。据相关报道,日方向特区开发项目提供优惠贷款3.5 亿美元,并向特区基础设施开发提供赠款援助约5 700 万美元[7]。蒙巴萨经济特区从构想到建设历时多年(图1),从2022 年底的卫星影像来看,经济特区尚处于起步建设阶段(图2)。

图1 蒙巴萨经济特区发展历程回顾

图2 蒙巴萨经济特区卫星影像图(2022 年12 月)和空间区位示意

资料来源:作者根据谷歌地图绘制

1.2 规划体系

根据肯尼亚政府2019 年出台的《空间与土地利用规划法》(The Physical and Land Use Planning Act),肯尼亚的空间与土地利用发展规划(Physical and Land Use Development Plan)层级主要分为国家层级(national)、郡际层级(intercounty)、郡层级(county)、地方层级(local)、特殊规划区域(special planning area)等。经济特区在规划范畴内属于特殊规划区域,该法律规定特殊规划区域的规划须包含以下内容:特殊规划区域申报的书面说明,空间和土地利用规划,特殊规划区域规划所要应对的挑战,基础设施需求评估,社会、环境和经济状况评估,规划和实施过程中采用的公众参与和创新方法,特殊规划区域规划的执行与监测等。

2016 年8 月,肯尼亚政府颁布《经济特区法》(The Special Economic Zones Act),该法对肯尼亚经济特区的土地利用规则和公用设施控制等相关内容进行了规定,其中包括对经济特区规划内容的相关规定,但并未提出完整的经济特区规划体系。法律规定:肯尼亚经济特区需编制总体规划(master plan)和分区控制性规划(zoning),且不能与特区周围地区现有土地使用管制或邻近郡的有关发展目标相冲突。同时,法律规定经济特区管理部门需要在特区运作之前,提前依据特区土地、空气和水环境的基本情况,建立适用于特区项目所在地的环境质量标准,并规定污染物的最小负荷能力。

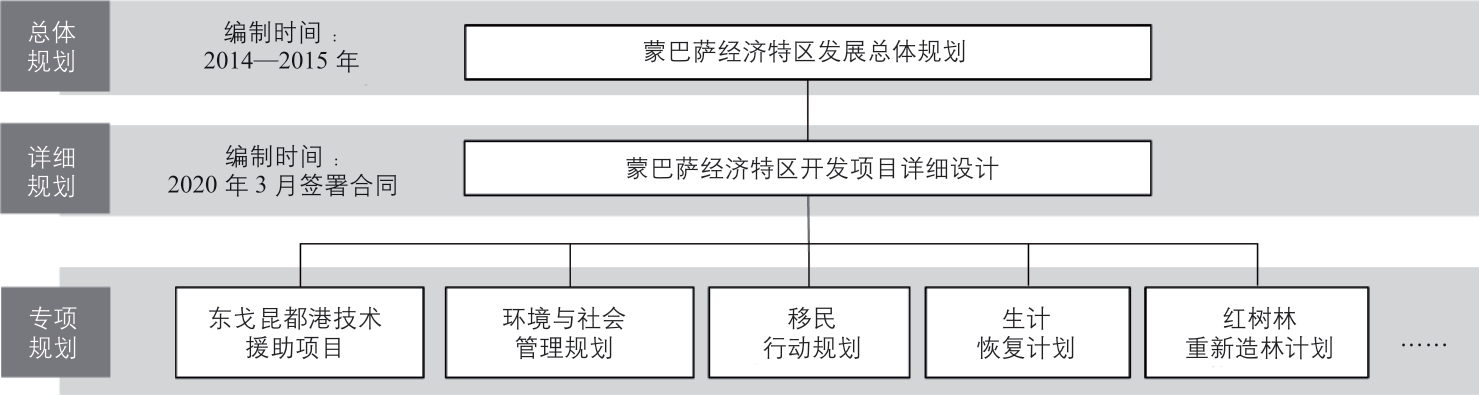

肯尼亚《空间与土地利用法》和《经济特区法》初步确立了经济特区的规划编制内容,但蒙巴萨经济特区项目启动早于两部法律的出台,因而所编制的规划类型与法律要求有所区别。根据JICA 官方网站信息,JICA 在2020 年3月签署了“蒙巴萨经济特区开发项目详细设计”(Mombasa Special Economic Zone Development Project Detailed Design)的编制合同,并在数年前编制完成了东戈昆都港技术援助项目(Technical Assistance to Kenya Authority on Dongo Kundu Port)等多个专项规划。总体来看,蒙巴萨经济特区初步形成从总体规划到详细规划、专项规划的规划体系(图3)。

图3 蒙巴萨经济特区已编制的相关规划体系梳理

2 蒙巴萨经济特区发展总体规划概述

2.1 规划编制背景

2013 年11 月,肯尼亚政府与JICA 就蒙巴萨经济特区发展进行会商,确定由JICA 为特区发展总体规划编制提供支持。JICA 前身为日本国际协力事业团,成立于1974 年8月,是直属于日本外务省的政府机构,也是世界最大双边援助机构。JICA 负责管理日本大部分官方发展援助业务(ODA:Official Development Assistance)[8],以技术合作、无偿援助、贷款援助、人才培养、志愿服务、基础设施建设等方式为发展中国家提供协助与合作。JICA 的海外规划业务包括发展战略规划、区域规划、城市规划、产业园区规划、工程规划设计等多种规划类型,业务范围涵盖非洲、东南亚、中东、拉美等广大地区。

蒙巴萨经济特区发展总体规划的编制工作由肯尼亚工业化和企业发展部(Ministry of Industrialization and Enterprise Development)、交通与基础设施部(Ministry of Transportation and Infrastructure)组织,肯尼亚港务局(Kenya Port Authority)、蒙巴萨郡政府等共同参与,规划由JICA 主导编制。为保障规划编制期间双边的沟通交流,以上肯尼亚国家和地方政府部门与肯尼亚私营部门联盟、制造商协会等行业组织共15 家肯方机构共同成立联合协调委员会(JCC:Joint Coordinating Committee),同JICA 就规划编制定期沟通。规划编制期间双边共召开了4 次联合协调委员会会议。

2.2 规划技术框架

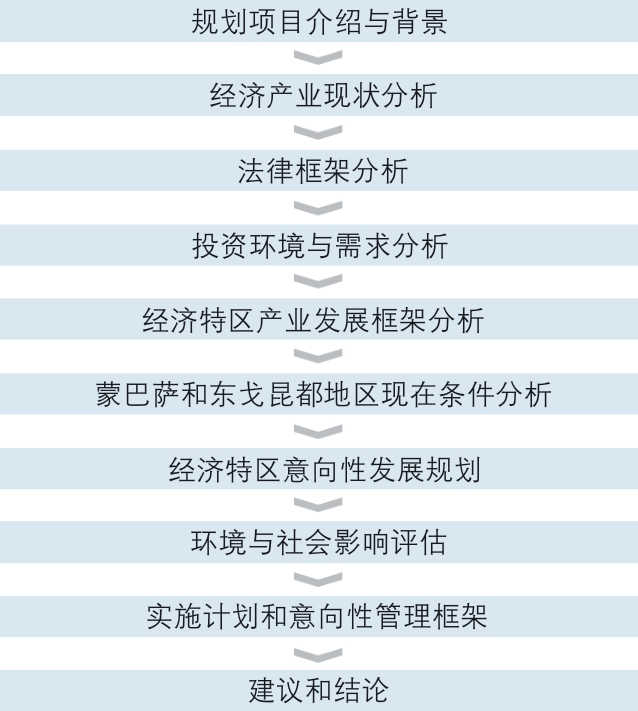

规划基于系统的前期分析研究,从经济产业、法律框架、投资环境与需求、地区发展条件等维度从不同空间层面对经济特区的发展环境进行分析,明确了经济特区的发展目标、发展愿景、主导产业,制定了基础设施发展规划、土地利用规划和实施计划等,从环境与社会的视角对经济特区发展影响进行评估,并为经济特区的运营和管理提出建议。发展总体规划技术框架如图4 所示。

图4 蒙巴萨经济特区发展总体规划技术框架

资料来源:作者根据蒙巴萨经济特区发展总体规划报告内容总结绘制

2.3 规划发展理念

依托地理区位优势和发展目标,发展总体规划明确了经济特区的总体发展定位,即“基于多功能港口物流的经济特区”。依托临近蒙巴萨港这一优势,建立物流产业基地,包括自由港、仓库、集装箱码头、海关服务区、保税区等,并配以完善的工业、商务服务、居住功能以及基础设施,发展综合型经济特区,打造肯尼亚和东部非洲地区的物流和贸易中心。

3 规划关键内容及其分析方法解读

3.1 产业体系规划

规划在考虑全球经济产业发展趋势和肯尼亚在全球供应链中的位置、肯尼亚国家层面政策、肯尼亚与蒙巴萨产业发展现状、经济特区产业发展的机遇与挑战以及投资者的需求等基础上,综合确定经济特区优先发展的产业名录。

(1)全球经济产业发展趋势和肯尼亚在全球供应链中的位置:短期内,农业和服务业仍将是非洲经济增长的主要来源,而长期来看,制造业和服务业或将引领非洲经济增长。当前肯尼亚对外经济贸易模式表现为资源和原材料的大量出口与制成品、半成品的大量进口,面向未来,规划预测,不断增长的区域经济和不断扩大的需求将为肯尼亚的工业品与服务业提供广阔的区域市场。

(2)肯尼亚国家层面政策:规划对《肯尼亚2030 远景规划》以及肯尼亚在产业发展、投资、贸易等方面的政策进行分析,基于政策导向遴选出经济特区目标产业,同时,拟发展的产业也须符合肯尼亚相关政策对于经济特区发展的要求。

(3)肯尼亚与蒙巴萨产业发展现状:依据相关统计数据分析,肯尼亚经济产业中第一、三产业占比较高,制造业占比相对较少。由于地方经济统计数据缺乏,依据蒙巴萨各类行业从业人数对其产业发展现状进行分析,规划研究发现蒙巴萨地区服务业占比较高,制造业占比相对较低且行业类型相对单一。

(4)经济特区产业发展的机遇与挑战:特区发展有农业渔业资源丰富、区域市场不断扩大、临近国际海港等重要机遇,但同时也面临多方面挑战,如大面积和价格合理的土地难以获得、内陆运输成本较高,以及营商环境和基础设施等方面的短板。

(5)投资者的需求:JICA 在编制规划时,采用问卷和访谈的方式对潜在投资者进行调查,以了解投资者对在肯尼亚投资的兴趣、对蒙巴萨经济特区的意见与发展建议等。调查对象包括日本、印度、阿联酋、沙特阿拉伯、英国以及部分非洲国家的潜在投资者。

基于以上分析,规划明确的蒙巴萨经济特区优先发展产业名录包括:出口型农产品加工、服装加工、化工产业、石油化工、橡胶和塑料制品业、建材业、金属加工业、包装业、物流以及商务服务业。

3.2 土地利用规划

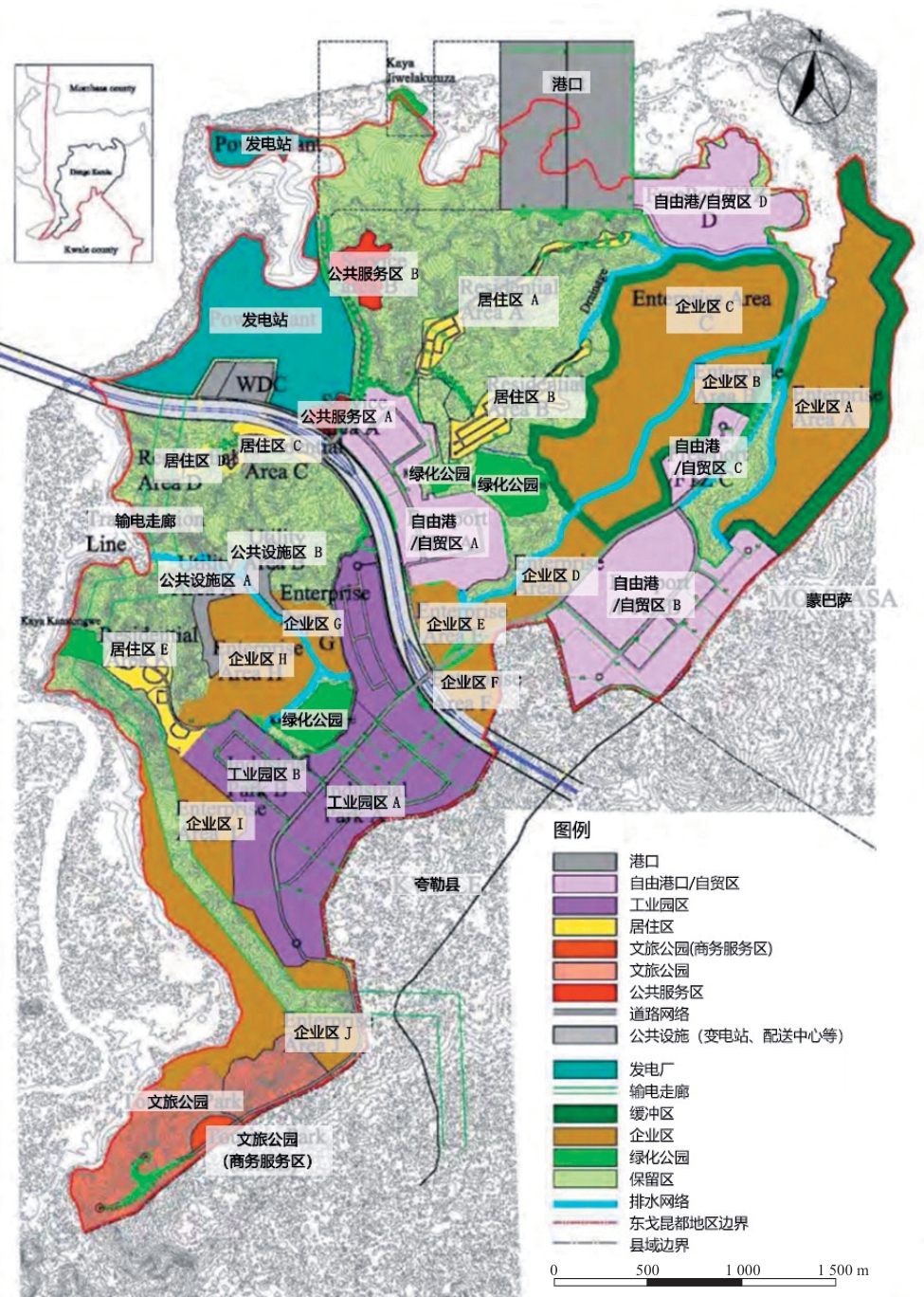

在制定土地利用规划时,JICA 首先对经济特区的用地功能进行分析,进而提出土地利用规划多方案并进行优选,之后提出经济特区土地分期开发规划。

在分析特区用地功能时,规划综合考虑了全球经济特区用地功能发展趋势、特区开发土方量、工人与安置居民的居住需求、须保留的生态资源、市政基础设施建设以及特区空间区位与土地开发现状等多方面要素,选择了复合功能型的用地模式。用地功能包括港口、自由港/自由贸易区、工业园区、居住区、商务服务区、企业区、生态保留区等。

JICA 在总体规划中提出两套土地利用规划方案,并从开发成本效益、工程土方量、环境效应三个维度进行比较,选取了开发成本相对较低、对环境影响相对较小的方案作为最终土地利用规划方案(图5)。在功能布局上,特区内工业区、企业区、自由港/自由贸易区、生态保留区等主要用地呈穿插混合布局模式;规划较好地保留了原有生态要素(河流、植被等),保证了特区的生态环境品质,规划有较大面积的保留区,近期可作为生态功能区,远期则为特区的长远发展留下余地;此外,为减少工程土方量、降低开发成本,各类功能区并非按照规整的方格网模式布局,总体开发边界、各类功能区边界的划定考虑了生态要素和地形条件。

图5 蒙巴萨经济特区土地利用规划

资料来源:作者根据《蒙巴萨经济特区发展总体规划》报告内容绘制

经济特区土地开发近期面向2018 年,中期面向2025 年,远期面向2030 年。在制定分期开发规划时,该总体规划一方面明确了优先开发片区,另一方面也明确了各类用地的分期开发规模。非分区式的分期开发模式,可能造成不同阶段开发片区相对分散,但使得不同阶段的经济特区功能相对综合。

3.3 基础设施规划

总体规划对经济特区各项基础设施进行了系统规划设计,涵盖土地改造、路网与交通、港口设施、供电系统、供水系统、排水系统、污水处理系统、固体废物管理、电信系统等多个方面。对基础设施进行规划设计时,总体规划在简要分析各类设施建设现状的基础上,对特区开发过程中基础设施建设需求进行预测,以确定各类设施的规格和级别。以路网与交通规划为例,规划对不同开发阶段各功能区的货运、客运流量进行预测,以确定特区内路网等级结构和各级道路宽度;以供电系统规划为例,规划对特区开发用电量进行分期预测,根据不同建设期内各类功能用地的建设面积和地均用电量,估算相应建设期内的用电需求。

在基础设施规划技术标准的应用方面,规划综合采用了国际标准、肯尼亚标准以及日本标准。以供电系统规划为例,规划要求,所有电气设备的设计、规格、安装测试和检查均应符合国际电工委员会(IEC: International Electrotechnical Commission)、肯尼亚电力和照明有限公司(Kenya Power and Lighting Company)技术标准、肯尼亚发电公司(Kenya Electricity Generating Company)技术标准、肯尼亚电网代码(Kenya Grid Code)、日本工业标准(Japanese Industral Standards)和其他当地电气法规的相关要求;以供水系统规划为例,供水设施的规划设计应用了肯尼亚和世界卫生组织的饮用水标准、《肯尼亚供水服务实践手册》(Practice Manual for Water Supply Services in Kenya)、《日本水设施设计指南》(Design Guideline for Water Facilities),在供水量需求预测方面,则是基于肯尼亚标准和日本标准。

蒙巴萨经济特区基础设施规划重视与周边区域以及其他开发项目的协调。例如在供电设施规划中,供电线路的走向、输变电设施的选址考虑与区域既有输电走廊、变电站的并网与协同布局;在供水设施规划中,规划参考了蒙巴萨及其周边城镇的供水总体规划、穆瓦驰(Mwache)多功能水坝开发项目(Mwache Multi-purpose Dam Project)详细设计报告等,并考虑与特区周边道路建设项目的协调。在与其他开发项目协调的过程中,肯尼亚和蒙巴萨郡政府发挥了一定的沟通和协调作用。

3.4 环境与社会影响评估

总体规划中对于环境与社会影响的考虑,是依据肯尼亚相关法律的要求进行,具体评估程序参照了《肯尼亚战略性环境评估国家导则》(National Guidelines for Strategic Environmental Assessment)、《环境管理与协调法》(Environmental Management and Coordination Act)以及《JICA 考虑环境与社会影响指导大纲》(JICA Guidelines for Environmental and Social Considerations)。

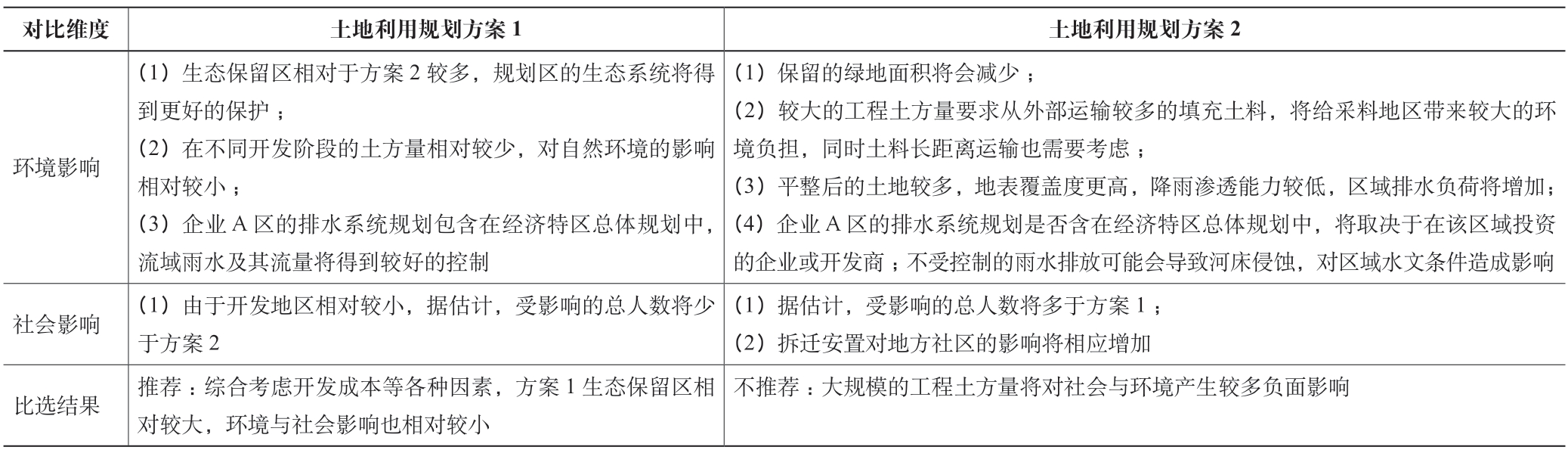

在开展环境与社会影响评估时,规划编制团队对区域自然要素(动植物资源、水文环境、地形地貌等)、社会要素(住户、社区、地方产业发展、公共服务设施、基础设施等)进行系统调查,以明确区域环境与社会基本条件,并从环境与社会两个维度再次对比土地利用规划的多个方案,遴选出外部负面效应相对较小的方案作为最终方案(表1)。

表1 土地利用规划多方案的环境与社会影响对比

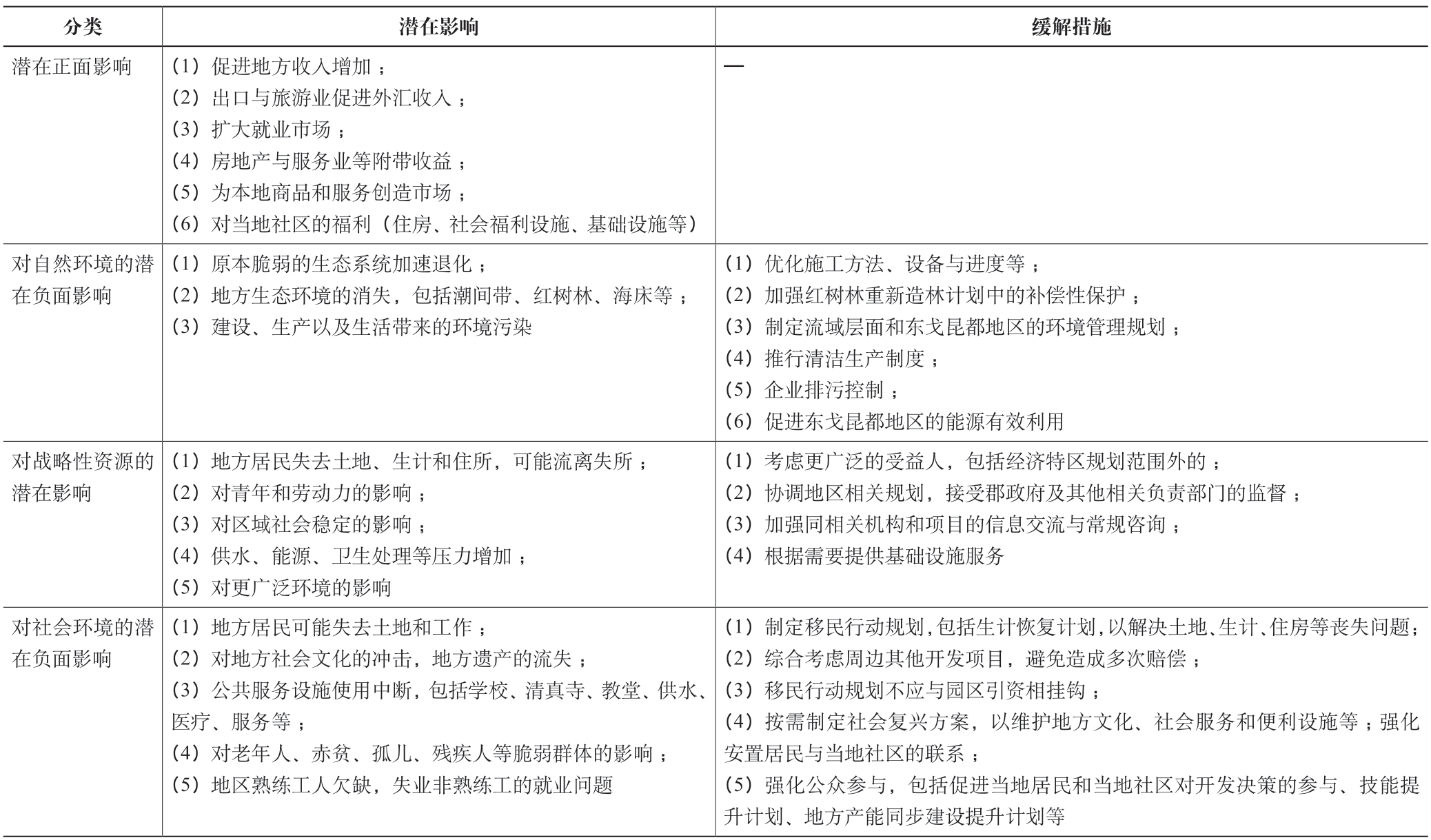

在明确了特区开发潜在的环境与社会影响后,规划依据具体负面影响提出针对性策略,并提出可通过增强与区域其他开发项目的协调、编制相关专项规划、建立应对机制以及强化公众参与等,尽可能缓解特区开发对环境与社会的潜在负面影响(表2)。为增强与区域其他开发项目的协调,规划提出须加强与其他机构和项目的信息交流与常规咨询。此外,JICA 还编制了《环境与社会管理规划》(Environmental and Social Management Plan)、《移民行动规划》(Resettlement Action Plan)、《生计恢复计划》(Livelihood Restoration Plan)、《红树林重新造林计划》(Mangrove Reforestation Plan)等专项规划,以系统应对特区开发对地方环境与社会的潜在负面影响。在应对机制建设方面,规划提出多元化的机制建设方案,如特区开发商与地方机构联合成立监管部门,负责监测特区开发的环境影响。为促进公众参与,除与联合协调委员会(JCC)定期交流,JICA 亦通过访谈地方主要利益相关者、召开利益相关者会议等方式了解地方利益相关者的具体需求和建议,对于利益相关者重点关切的拆迁安置、公共服务、基础设施等问题,总体规划进行了针对性回应。

表2 蒙巴萨经济特区开发潜在影响和缓解措施

3.5 规划实施计划

蒙巴萨经济特区规划范围内的土地权属不一,对总体规划的实施带来了一定的挑战,加之开发规模较大,规划提出了多主体开发、公地优先、开放开发等规划实施策略。多主体开发即允许不同的开发商共同参与经济特区开发,以疏解大规模开发带来的经济与管理压力;公地优先即将政府所有的土地划为优先开发片区,以政府领导保证特区建设顺利启动;开放开发即私营企业和私有土地所有者均可作为开发商参与特区开发,同时私有土地所有者也可将土地出租或转售给其他开发商。

基于以上规划实施策略,总体规划将特区土地划分为优先开发片区和其他开发片区进行分批开发。优先开发片区由政府或政府授权的开发机构进行开发,通过短期大量投资,推动基础设施建设,以吸引企业入驻,促进经济特区进入良性运转阶段。在优先开发片区初具规模后,其他开发片区启动开发——由政府授权的开发机构或私营企业进行开发,私营企业须与肯尼亚经济特区管理局签订PPP 合作协议。多元化的开发主体缓解了肯尼亚政府的财政压力,私营企业的参与协助分担了招商引资、入园企业运营管理等方面的压力,但也带来开发过程中大量的协调工作。

在制定规划实施计划时,总体规划依据经济特区开发过程中不同参与部门和不同类型开发商的职责与权限,按月份制定了各部门、各类开发商的工作内容,以指导经济特区的协同、有序开发。

4 评述与启示

日本海外规划业务往往与日本对外国际合作项目相协同,也是日本对外开展官方发展援助项目的前期必要任务。以项目合作推动规划技术走向海外,是日本对外推广规划理念、技术、标准等的重要路径。《蒙巴萨经济特区发展总体规划》是JICA 对外开展的规划技术合作项目之一,也是日本境外产业园区规划实践的典型案例。基于前文的分析研究,蒙巴萨经济特区发展总体规划在编制工作组织、规划内容体系、规划理念标准等方面具有一定的典型性,对于中国境外产业园区规划具有一定的借鉴意义。

4.1 编制工作组织

在规划工作组织方面,JICA 重视肯尼亚以及国际层面各类利益相关者的充分参与。在肯尼亚国内,国家和地方层面充分参与其中。肯尼亚相关政府部门、行业协会等共同成立联合协调委员会(JCC),通过召开JCC 会议与JICA 就规划编制定期沟通协调。在与经济特区周边其他开发项目的协调过程中,肯尼亚和蒙巴萨郡政府发挥了积极的沟通和协调作用。在地方层面,JICA 通过与地方主要联络人进行访谈、召开利益相关者会议等,了解他们的具体需求和建议。在国际层面,JICA 采用问卷和访谈等形式对潜在投资者进行调查,了解其投资意向以及对特区发展的建议。

肯尼亚国家和地方层面对于规划项目的深度参与,不仅促进了肯方不同层面对特区项目的充分了解,降低项目开发可能带来的负面影响,及时消除肯方不同层面对于项目可能存在的质疑、担忧、误解等,也促进了肯方不同层面对于JICA 规划团队、规划理念等的了解,提升了肯方对日本规划团队、规划品牌的认可和信赖。国际层面各类投资者的前期参与,不仅有助于园区规划和运营机构精准了解潜在投资者对在蒙巴萨经济特区投资的担忧和疑虑,针对性提升经济特区营商环境,也有助于经济特区建成后的定向招商引资。

4.2 规划内容体系

在规划内容体系方面,JICA 注重对地方法律框架的深入分析和因地制宜编制专项规划。在法律框架分析部分,JICA从东非共同体和肯尼亚国家层面回顾了相关法律、条例文件,以了解东非区域和肯尼亚对于经济特区发展的规定和可提供的政策支持,并总结了当前法律框架下经济特区发展面临的挑战;此外,JICA 动态跟踪东非共同体和肯尼亚正在进行的相关立法活动。在法律体系不甚完善、园区发展经验相对不足的地区,对法律框架进行分析有助于发现既有法律法规体系中不完备之处,并能够为国际合作型园区的发展提供法律保障。在编制专项规划时,针对经济特区发展过程中亟待解决的问题,尤其是生态和社会方面的问题,JICA 编制了环境与社会管理规划、移民行动规划、生计恢复计划、红树林重新造林计划等专项规划,有助于精准解决相关问题,对发展总体规划起到了较好的补充作用。

4.3 规划理念标准

在规划理念与标准的应用方面,JICA 重视地方规则与国际理念的有机融合,以及特区与其他开发项目相协同。例如:产业发展规划方面,规划统筹考虑全球经济产业发展趋势、肯尼亚的全球定位以及地方产业发展现状;土地利用规划方面,规划综合考虑全球经济特区用地功能发展趋势,同时考虑当地工人与安置居民的需求、须保留的生态资源等地方约束;基础设施规划技术标准应用方面,规划综合采用了国际标准、肯尼亚标准以及日本标准,并遵循“国际标准>肯尼亚国家标准>日本标准”的使用顺序;在制定实施计划时,规划提出多主体开发、公地优先、开放开发等实施策略,以疏解肯尼亚国家和地方层面的经济压力。协同规划理念的应用主要体现在基础设施规划部分,如重视特区设施与区域既有基础设施、相关规划、其他建设项目的协同,以及JICA提出建立与其他机构和项目的信息交流机制,以促进与区域其他开发项目相协调。

地方规则与国际理念的有机融合使得《蒙巴萨经济特区发展总体规划》兼具地方适用性与国际前沿性。在融合地方规则与国际理念的同时,JICA 有机融入日本产业园区规划理念、方法、技术标准等,而非直接推广或要求肯方采用日本标准,有效提升了肯方对于日本相关理念与标准的接纳程度。协同规划理念的应用,一方面能够降低特区开发成本,避免部分设施重复建设;另一方面则提升了特区与周边区域的系统协调性,使经济特区尽可能与既有建成环境相融合。

4.4 对中国的借鉴与启示

中国境外产业园区地处海外,其发展与规划不仅需要考虑“一带一路”沿线国家在制度、经济、文化、发展阶段、自然环境等方面的差异,还需考虑国际层面地缘政治和相关舆论带来的挑战。中国境外产业园区规划目前尚处于探索阶段,在实际编制和实施过程中仍存在要求不明确、措施不适用、指标不经济等问题[9],以及规划体系衔接、编制管理实施协调、产业体系融合等方面“水土不服”现象[10]。借鉴JICA 编制《蒙巴萨经济特区发展总体规划》的经验,就中国境外产业园区规划编制的优化提出以下建议。

(1)注重园区发展环境分析

对境外发展环境的适应性是境外产业园区规划区别于国内产业园区规划的重要方面。在编制中国境外产业园区规划时,应综合考虑并系统分析园区所在国家/地区在文化、政策、法规、发展基础、发展理念等方面的差异,以充分了解园区所处环境的发展阶段与制度要求。这不仅有助于提升园区规划的适应性,也便于了解园区发展可能获得的政策支持,同时能够避免与相关制度约束发生冲突,保证园区规划的合规性。对发展环境的系统分析,一方面可通过前期调研访谈,另一方面可通过加强与园区所在国相关管理部门的沟通与协调。

(2)重视合作国和国际层面的充分参与

中国境外产业园区项目基于国家间合作基础,关系所在国地方发展和区域开发;同时,园区客户群体不止是“走出去”的中国企业,也有合作国以及第三国企业。在规划编制中,应注重合作国和国际层面不同利益相关者的充分参与。与合作国的互动交流有益于提升规划编制的开放、透明程度,推动合作国不同层面对中国规划团队、规划理念、规划品牌的了解和认可;与国际层面的交流则有益于精准了解潜在投资者对在园区投资兴业的顾虑和对园区发展的建议,对于优化园区营商环境、推动后续招商引资也具有较好的促进作用。

(3)灵活共享国内规划理念与标准

考虑到中国发展理念、技术标准等在“走出去”过程中面临的挑战,借鉴日本经验,在编制境外产业园区规划时,一方面应重视对合作国法律法规、政策、标准等的解读应用和对国际层面相关理念与技术标准的参考,尤其是在合作国参与程度较高的园区中,可通过协商逐步确定可采用的理念与标准;另一方面,可通过有效的沟通协调与灵活的推广宣传,与合作国共享中国规划理念与技术标准,推动中国发展理念、技术标准的国际化应用。

(4)注重与其他开发项目相协同

中国境外产业园区与其他开发项目的协同,体现为宏观层面的发展协作与微观层面的建设协同。为促进区域协同开发,既要注重园区与周边基础设施以及其他开发项目的协同,也要兼顾与中国参与投资建设的其他项目(如基础设施、公共服务设施等)相协调。在实际运作时,可通过建立相关项目沟通协调机制,促进不同项目间的信息共享与沟通交流,同时加强与地方政府的合作,使政府充分发挥沟通和协调作用。

5 结语

中国境外产业园区的快速发展对园区规划提出了较高要求,如何以高质量的园区规划引导境外产业园区实现可持续发展并及时规避发展风险、消除负面影响,是境外产业园区规划需要考虑的。本文就《蒙巴萨经济特区发展总体规划》这一典型案例进行的解析,对于了解日本境外产业园区规划实践具有积极意义,其中日本在编制工作组织、规划内容体系、规划理念标准等方面的细腻考量值得借鉴。但研究仍存在不足之处,仅通过个案分析未能全面了解日本境外产业园区发展及其规划实践,对于日本境外产业园区规划体系、分类型园区规划、分国别发展合作的研究以及更大样本容量的统计与对比分析具有更大的意义,后续也会进一步开展相关研究。

注:文中未标明资料来源的图片均为作者绘制。

感谢匿名审稿专家的中肯意见与优化建议。

[1] 王骏,张照,温晓诣.中国在非洲各国的若干规划实践与思考[J].城市规划学刊,2010(4): 91-98.

[2] 赵胜波,王兴平.多重评估主体视角下中国境外产业园区规划实施评估框架与指标体系研究[J].国际城市规划,2022,37(1): 114-123.DOI:10.19830/j.upi.2019.706.

[3] 石清,王骏,张照.中国规划经验在尼日利亚园区道路设计中的应用研究——以莱基自由区为例[J/OL].国际城市规划,2020[2020-03-30].https://doi.org/10.19830/j.upi.2018.334.

[4] 杨先昊.境外城市规划设计探索——以赞比亚中国经济贸易合作区详细规划为例[J].有色冶金设计与研究,2012,33(1): 34-37.

[5] 陈骁,王兴平.中国开发区规划技术标准的国际化拓展和应用研究[J].规划师,2019,35(19): 18-24.

[6] JICA: Japan International Cooperation Agency.Project on Master Plan for Development of Mombas Special Economic Zone[R].2015.

[7] Embassy of Japan in Kenya.Support of the Development of Dongo Kundu Special Economic Zone (SEZ) and the Construction of Mombasa Gate Bridge[EB/OL].(2019-09-20)[2020-04-27].https://www.ke.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_001316.html.

[8] 陆继霞,王伊欢.日本对非洲农业援助的特点及对中国的启示: 以坦桑尼亚为例[J].世界农业,2015(7): 13-17,46.

[9] 孔孝云,袁锦富,郑俊.境外产业园区规划评估研究与编制应对——以柬埔寨西哈努克港经济特区为例[J].国际城市规划,2021,36(2): 100-107.DOI: 10.19830/j.upi.2020.066.

[10] 施一峰,王兴平.中国—白罗斯境外合作园区特征及规划研究[J].上海城市规划,2019(3): 96-101.