引言

“城中村”是我国高速城镇化过程中的独特现象,承载着我国超过1 亿的新市民①广州市在2019 年政府工作报告中,首次在官方文件中使用“新市民”的称谓,特指城市非户籍外来常住人口。,是大城市新二元结构形成的主要原因[1]。从城市空间结构来看,城中村区位优势明显,土地经济价值较高,但内部建造大量私房和商业设施以发展租赁经济,导致城市空间拓展乏力且与区域规划定位相去甚远。从城市空间品质来看,其在城市景观、社区综合发展方面呈现出负外部性②如2019 年广州城中村的建设用地面积相当于城市建设用地面积的80%,土地利用效率却仅为中心城区的10%。。近年来中央和地方政府高度重视此类问题,十三届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》明确指出要“实施城市更新行动,推动城市空间结构优化和品质提升”③http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.。在此背景下,城中村治理已成为城市更新不容回避的问题。然而,由于产权复杂性、功能多样性以及利益主体多元性,以城中村为主要形式的非正规聚居点治理更为复杂且困难:政府、开发商、被拆迁居民以及社会公众都牵涉其中,传统更新范式往往以政府或开发商全盘主导,忽视了新市民对于自身权利的诉求,导致拆迁难,甚至产生暴力拆迁,造成了众多严峻的社会后果。如何围绕使用主体、开发主体、管理主体和其他利益相关主体在城市更新中的权利、义务和所扮演角色来制定实施框架,通过有限的资源分配实现城中村包容性治理目标,是推进我国以人为本的新型城镇化的必要前提。

世界各国城市化发展趋势表明,即使是走过300 多年城市化历程的西方发达国家,也深受非正规住房问题的困扰长达100 多年之久。从国际经验看,应对此类问题主要存在两种模式:一种是政府主导建设并提供公共住房,另一种是陷入“中等收入陷阱”(middle income trap)后形成贫民窟①政府主导建设并提供公共住房的模式可参见新加坡和中国香港地区。陷入“中等收入陷阱”后形成贫民窟指由于公共财政在住房上的投入有限,大量低收入人群不得不占用空地搭建临时居所,导致大量贫民窟和尖锐的社会问题出现。。巴西贫民窟代表了部分发展中国家面临的城市更新困境,其形成原因可归咎于殖民主义的残余土地制度、城市化进程的失控以及政治政权频繁更迭。

自16 世纪葡萄牙殖民统治时期,巴西实施的大庄园制(Latifundia)成为土地分配不均的根本原因[2]。福特(Forte)认为,手握大量土地资源的庄园主仅仅将其视作权利的象征,大量农民因受制于高额耕地地租而流离失所[3]。随着奴隶制度的终结和城市化进程的加速,失去土地的农村人口涌向里约热内卢、贝洛奥里藏特(Belo Horizonte)等大城市,却囿于文化知识和技术经验而难以获得城市中心的高薪工作,只能在城市外围自建住房,但城市医疗、管网等公共设施并未覆盖到城市外围的非正规聚居点。直到1937 年,《建筑规范》(Código de Obras)首次承认贫民窟(favalas/slum)的存在,贫民窟问题才逐步进入大众视野。然而,为遏制社会主义发展,美国自1960 年代开始关注拉美国家并干预了诸多巴西贫民窟治理措施[4]。这一时期的巴西政权更迭频繁,军事独裁政府强硬拆除贫民窟迫使数十万居民迁出,政府公信力下降致使后续贫民窟治理工作愈发困难。

近年来,国际组织开始探索规划政策与公众参与相结合的贫民窟治理方式,不断改观学界视贫民窟为反面教材的刻板认知。2003 年,联合国人居署(UNHSP: United Nations Human Settlements Programme)首次评估了全球贫民窟现状,并将其定义为低收入、低住房标准且环境脏乱的高密度人口聚居区[5]。“贫民窟”与“非正规住区”(informal settlement)概念常在研究文献中交替出现,笔者认为两者本质相同且均涉及复杂的政治、历史、经济背景,因此使用“贫民窟”这一概念来代表具有非正规住区特征的一类聚居形态。在巴西近50 年贫民窟治理历程中,发展出具有典型性的一系列治理措施,协作式规划(collaborative urbanism)②考虑到urbanism 一词最早出现于芝加哥学者路易斯·沃斯(Louis Wirth)1938 年发表的论文《作为一种生活方式的都市生活》(Urbanism as a Way of Life),用于研究城市居民如何与建成环境相互作用,近年来使用此单词的研究也多偏向城市社会学的表达,因此为表述上直观简洁,将collaborative urbanism 翻译为“协作式规划”。这一概念最初就是从中演变而来,现已逐渐衍生为通过支持公民主导的社区项目建设,重塑居民生活环境的城市社会学概念[6-7]。特威尔(Twill)提出城市环境品质提升不应仅仅依靠政府和开发商的单方面愿景,协作式规划是打破市场主导城市更新范式的有力措施[8]。阿妮卡和勒夫格伦(Annika &Lofgren)认为,协作的规划方式致力于为公共和私人利益相关者创造公平包容的制度环境,是与社群网络最相关的规划理论之一[9]。

我国对贫民窟的研究多集中于社会政策、住房供需、规划制度等层面[10],如刘佳燕探讨了巴西公共住房体系对贫民窟治理的积极作用[11],李明烨以里约热内卢贫民窟为例探讨了非正规性在空间与制度层面寻求合理定位的历程[12]。随着我国进入城市更新发展的新阶段,城乡分割的二元户籍管理制度、公有的农村土地制度和精细化的城市规划制度注定我国不会出现类似拉美国家的贫民窟,但建设用地的快速扩张使城市周边的农村宅基地迅速被钢筋混凝土包围,使城市更新长期面临着“城中村”这一历史问题。其作为典型的城市非正规住房聚集区,改造模式具有排斥性、非正规性、非正义性等特征[13-14],深圳城中村改造经验即表明照搬公共住房模式并非最佳选择③2018 年,深圳市住房和建设局就曾发布《关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》,提出深圳市将在2035 年前新增170 万套住房,其中市场商品住房占40%左右,公租房、安居型商品房和人才住房占60%左右。然而,在实施过程中出现了获取土地途径单一、人口数量激增导致住房需求持续上升以及小产权房无法转正等问题,实现接近新加坡、中国香港地区等公共住房模式的难度较大。。虽然巴西贫民窟由于历史久远和社会结构负载等原因一时无法得到有效治理,但贝洛奥里藏特市协作式规划体现了地方政府对规划政策与公众参与相结合的贫民窟治理路径的积极探索,其经验对我国治理非正规住区具有一定借鉴意义。本文使用的资料数据主要源自贝洛奥里藏特市政厅(PBH:Prefeitura de Belo Horizonte)、城市发展办公室(URBEL:Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte)等官方报告、数据,以及网络数据库的相关研究检索。笔者围绕协作式规划理念,梳理巴西贝洛奥里藏特市贫民窟形成与发展历程,重点分析1970 年代以来该市一系列立法和贫民窟更新计划,揭示协作式规划框架对公共、私人和社区部门等各种团体的作用与影响,以期探索多元共治、包容公平的城中村治理路径。

1 贝洛奥里藏特市贫民窟的发展背景与历程

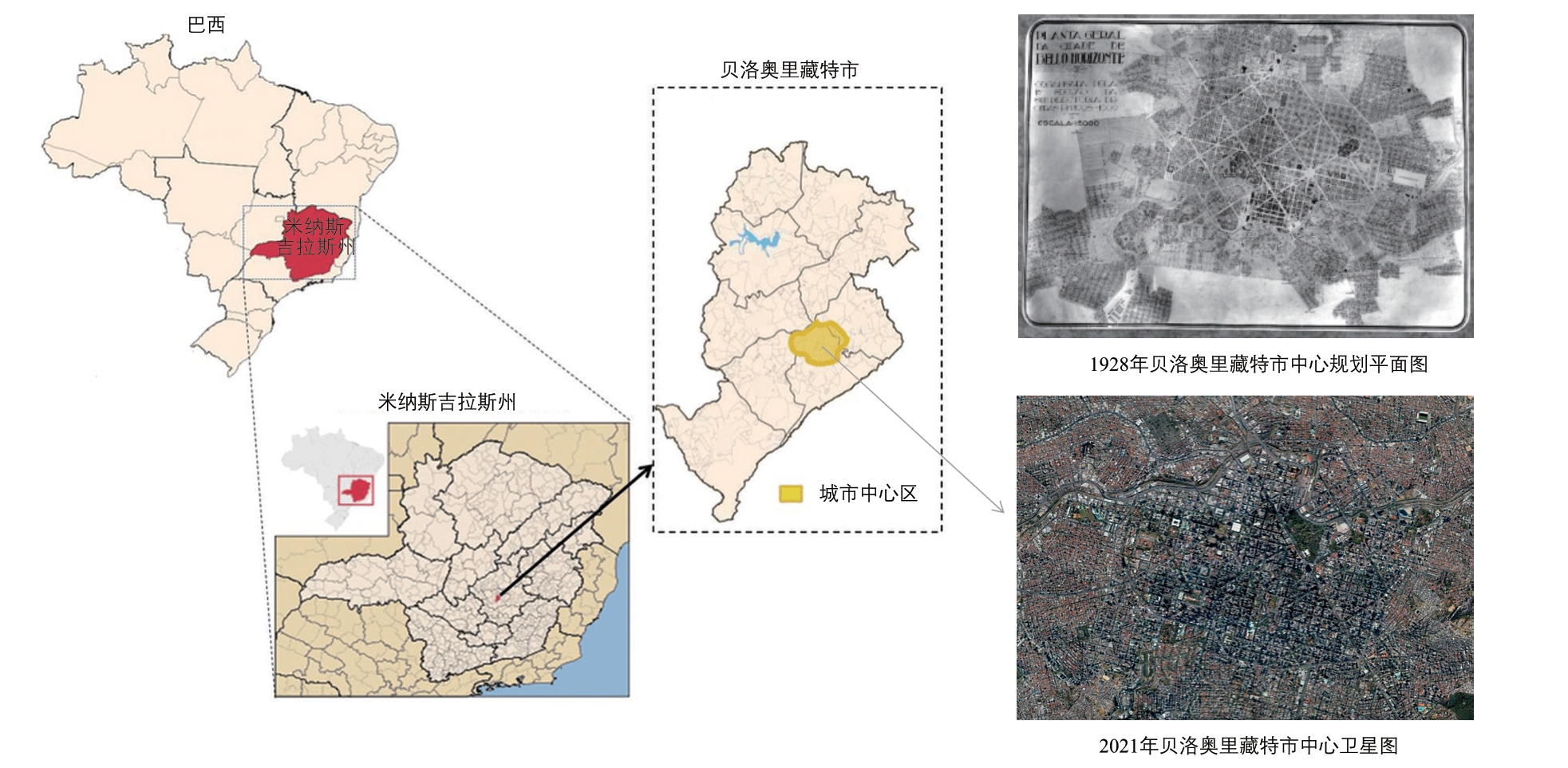

贝洛奥里藏特市(下称“贝洛市”)是巴西第一座规划建设的城市[15],工业产值仅次于圣保罗和里约热内卢(图1)。二战后,该市人口数量由1940 年的18 万飞速增长至1970 年的123 万。由于人口激增与城市扩张在时空上交替进行,出现了以高密度、低收入、基础设施匮乏为特征的聚居现象[17],贫民窟逐渐发展为一种被城市系统排斥且超越城市格局的空间模式(图2)。纵观其治理历程,总体上经历了联邦政府强硬治理、公众重夺民主权、公众深度参与城市更新和规划实施效用减退四个阶段。联邦政府强硬治理是社区组织兴起的重要原因,公众重夺民主权使规划模式从专制转向参与,公众深度参与城市更新形成了多元主体协作式规划的发展模式,规划实施效用减退则宣告了在巴西特定国情、政情背景下探索贫民窟更新模式的阶段性失败。

图1 研究区域

资料来源:作者根据参考文献[16]和谷歌地图绘制

图2 贝洛市城市街道与贫民窟风貌

资料来源:作者根据参考文献[18]和谷歌地图绘制

1.1 联邦政府强硬治理阶段——社区组织形成(1983年前)

1950 年代后,贝洛市外围贫民窟数量急剧攀升。联邦政府从最初的消极无视转向粗暴拆除,强制居民迁出并将之安置于远郊地区的低成本住房。然而事实证明,这项治理措施是政府与居民面临“双输”局面的开端:一方面,政府为清退贫民窟付出了高昂的人力与经济成本(划拨军队进行拆除,并投入大量资金建设安置房),而居民没有能力支付安置房租金,政府的建设成本在短期内无法收回;另一方面,远郊地区的安置房尚未建成基本服务设施,政府为压缩成本一再降低建设质量,许多家庭再次搬离并新建贫民窟[20]。最终,在1970—1980 年间巴西经济增长的大背景下,贝洛市贫民窟人口仍增加了32.9%。

在经历失败的政府治理措施后,不断有居民开展争取土地所有权和鼓励自建房合法化的社会运动。这些居民逐渐发展为结构化的社会群体,成为贝洛市贫民窟内社区组织的雏形。

1.2 公众重夺民主权阶段——规划模式从政府主导型转向共治型(1983—1993 年)

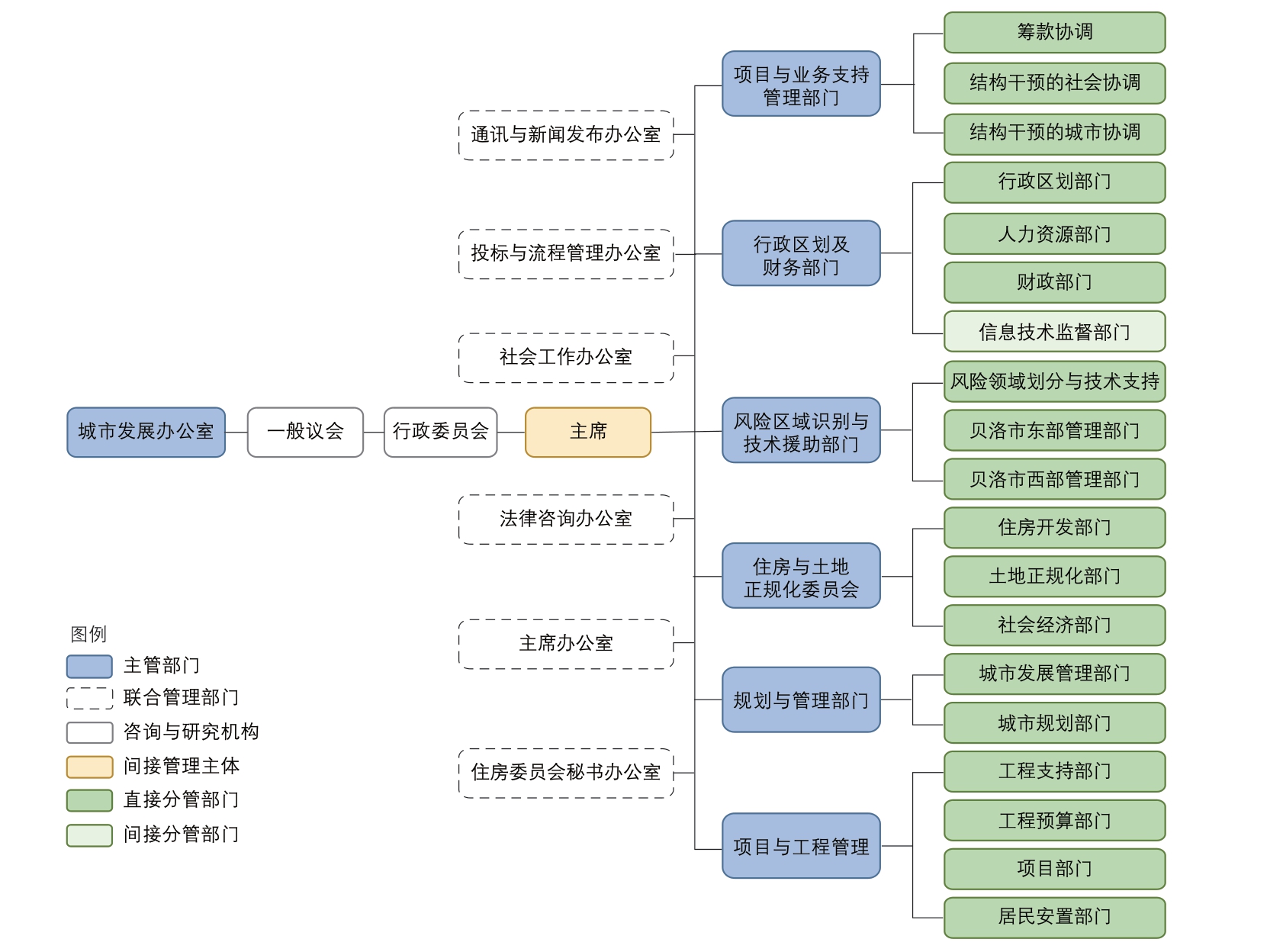

随着民主政权的回归,贝洛市对贫民窟的治理方向也从“拆除”(removal)转向“整合”(integration)。政府制定“贫民窟社区”计划(Favela -Barrio)以争取将土地合法化,具体措施包括自组织改造住宅,改善基础设施以及通过大规模建设公共住房消除贫民窟与社区之间的界限[21]。1983 年8 月,贝洛市正式通过了《贫民窟合法化》(Profavela)管理法案,实施城市一体化计划(PIU-RMBH: Programa de Integração Urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte),明确提出“使贫民窟及其居民作为城市服务的受益人,在物质、经济、社会和法律上享有与城市其他居民同等的权利和义务”。同年,城市发展办公室成立并负责实施公共住房政策,该机构由6 个主管部门、19 个分管部门组成(图3),组织管理人员、技术人员、规划专家等多元协作,在后续的住房斗争运动中发挥了决定性作用。

图3 城市发展办公室的组织架构

资料来源:作者根据贝洛奥里藏特市政厅网站信息(http://prefeitura.pbh.gov.br/estrutura-de-governo)绘制

本阶段的城市住房政策取得了明显的进展,体现出地方政府正视问题与治理方向的转变——政府机构积极介入,招募技术人员制定并实施城市住房计划,逐步开展与社区组织的合作。然而,由于政府腐败低效问题依然存在,自上而下的管理模式无法逐级落实,地方政府无法控制贫民窟内部贫困严重、犯罪率上升等问题。

1.3 公众深度参与城市更新阶段——多元主体协作的贫民窟更新进程(1993—2005 年)

在特定国情与历史背景下,持续的社会、空间分离引发了长达13 年的斗争运动,2001 年,贝洛市正式发布《城市规约》(Estatuto das Cidades,以下简称《规约》)。这一举措是非政府组织通过社会运动争取城市环境改革的最大成就[22]。《规约》提出创建一个特殊的用地类别,即“特别社会利益区”(ZEIS: Zona Especial de Interesse Social),旨在克服高标准的城市基础设施建设法律障碍,使贫民窟在城市空间和行政体系中的存在形式更加灵活[23]。例如:《规约》提出即使街道尺度未达到最低建设标准,若该地区可以为居民提供基础公共服务,可酌情划分该地为“特别社会利益区”,享有与城市居民同等的义务和权利;另外,在没有城市议会批准规划变更的情况下,特别社会利益区的土地性质禁止被改作他用,极大程度保障了居民的土地使用权。随后,贝洛市住房委员会(CMH: Conselho Municipal de Habitação)采纳社区组织建议,进一步完善特别社会利益区的改造计划(Resolução II)①内容包括:(1)逐步改善住房条件;(2)采用公众参与的方式执行住房政策;(3)开发高质量、低成本的房屋建设工艺;(4)促进就业和灵活的收入形式;(5)确保住房政策与城市政策的衔接;(6)确保住房政策与其他社会政策的衔接。。1993 年,市长帕特鲁斯·阿纳尼亚斯(Patrus Ananias)推出“参与性预算”(OP: Orçamento Participativo)机制,第一年共有15 000 名市民参与——由民间组织和非政府组织按地域组织召开市民大会,居民投票选择优先开展的改造项目和预算分配情况,并在项目实施阶段持续跟进预算使用进展。本阶段彻底打破原有的专制清退模式,政府意识的革新促进了居民决策主体地位的确立,更新项目的实施呈现自立、协同的积极氛围(表1),各项公共服务设施得以建设。

表1 多元主体类型及其特征

资料来源:作者根据城市发展办公室官方资料整理绘制

1.4 规划实施效用减退阶段——危机下的政府更迭与激进政策(2005 年至今)

2005 年,市长费尔南多·皮门特尔(Fernando Pimentel)实施了促进土地权属正规化的“维拉维瓦计划”(VVP: Vila Viva Program),目前该计划已在贝洛市的12 个社区推进土地合法化,建造住房单元,重组道路系统,增设公园与体育设施,切实改善了城市整体环境并提高了GDP。然而,后续实施情况并不尽如人意,原因包括:(1)受巴西政府增长加速计划(PAC: programa de aceleração do crescimento)影响,联邦政府实施了一系列刺激经济发展的城市政策,地方政府话语权旁落且对贫民窟的关注有所下降;(2)大型贫民窟内部情况极为复杂,已经以一种无序的方式发展成为小型城市混合体,具有极端的社会边缘化和贫困化特征;(3)维拉维瓦计划将大量投资集中在重组道路系统上,一般要在项目完成的3~5 年后才能见到成效,期间需要持续获得“参与性预算”的资金支持,但由于申请过程漫长且缺乏闭合的管理体系,最终项目实施效果与最初规划愿景并不匹配[25]。

2 贝洛市贫民窟治理的关键要素与实践模式

随着亚洲、非洲众多发展中国家步入城市化中期阶段,学界对贫民窟等非正规住房的产生、存在与治理有了更加理性的认识。正如阿维策(Avritzer)指出的,在短短几十年内,巴西从一个大多数公民不参与任何形式社区活动的独裁政权,转变为城市规划与公众参与相结合的民主政体[26],其中展现的政府决策转变、协作式规划框架、“自下而上”的公众参与以及空间治理措施,体现出政府职能、城市空间与居民需求关系的交互探索过程。

2.1 “自上而下”的政府决策——政策制度与思想转变

2.1.1 政策制度促进土地权属正规化

规范土地产权并制定产权空间价值分配规则是城市更新不可回避的议题,贫民窟土地所有权的正规化更是边缘居民获取城市同等质量公共服务的先决条件之一。巴西其他城市对贫民窟土地产权规范途径不甚明晰,多数情况下政府并不直接出面,如里约热内卢是由非政府组织或居民协会向政府争取产权合法化权益。而贝洛市是巴西首座由政府颁布法律法规推进贫民窟土地权属合法化的城市,体现出地方政府以政策制度促进贫民窟与城市社区融合的决心。《贫民窟合法化》管理法案提出的“特别社会利益区”概念改变了128 个贫民窟的分区地位,并制定了土地权属正规化的具体实施细则,如新划分的特别社会利益区在10 年内不受本地税率影响等。

2.1.2 通过综合评估确定更新优先次序

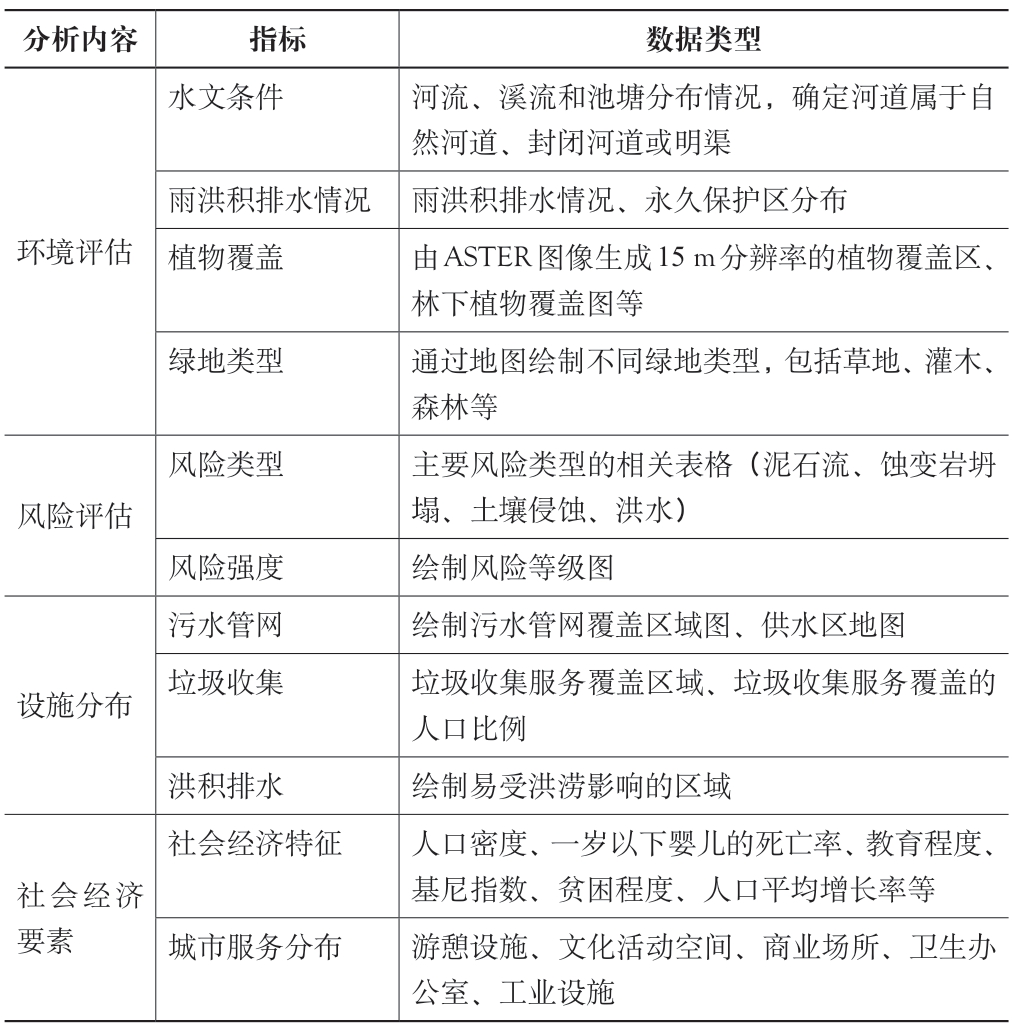

由于贫民窟数量众多,为确定更新项目实施的优先次序,贝洛市政厅与城市发展办公室联合发布了一系列“全局规划计划”(PGE: Planos Globais Específicos)。这些计划由工程师、规划师、建筑师、社会学家等不少于12 名专业人员组成的跨学科团队共同拟定,旨在从城市规划实施的角度出发,为每个贫民窟更新项目提供详细设计方案。具体过程的第一步是通过GIS 标准化处理各类指标、综合调查分析(表2),叠加生成城市建设适宜性分析图[27],并根据结果选取一定数量的更新项目[28]。在过程中团队将与社区代表及时沟通,并组织3 次以上的当地全体居民参与的讨论会。这种方法确保改造项目从前期分析到策略实施始终保持与社区组织的紧密合作,是得到参与性预算机制支持的先决条件。

表2 全局规划计划综合调查分析内容与指标

资料来源:作者根据城市发展办公室官方资料整理

2.1.3 将环境设施规划融入城市管理机制

从城市水环境视角审视城市、环境与社会之间的关系是贝洛市更新过程中的重大思想转变之一。在此之前,地方政府仅关注土地权属和住房标准,且不同领域的城市政策具有独立根源(住房、交通、环境、市政等),长期存在“九龙治水”的弊端。2001 年,贝洛市设立市政卫生委员会(COMUSA: Conselho Municipal de Saneamento)制定市政卫生计划(PMS: Plano Municipal de Saneamento),覆盖市内73 条河流,总计135 km,惠及近半数的城市人口,并提出“将流域作为与城市基础服务衔接的规划要素”。在管理层面,采用“共同决策”的概念形成不同机构与利益主体间利益共享、责任共担的管理规则[29]。在思想层面,力求将环境设施管理融入城市规划管理,关注城市物理环境改善、自然资源恢复和居民生活品质提升。

2.2 协作式规划框架——多元主体协同参与

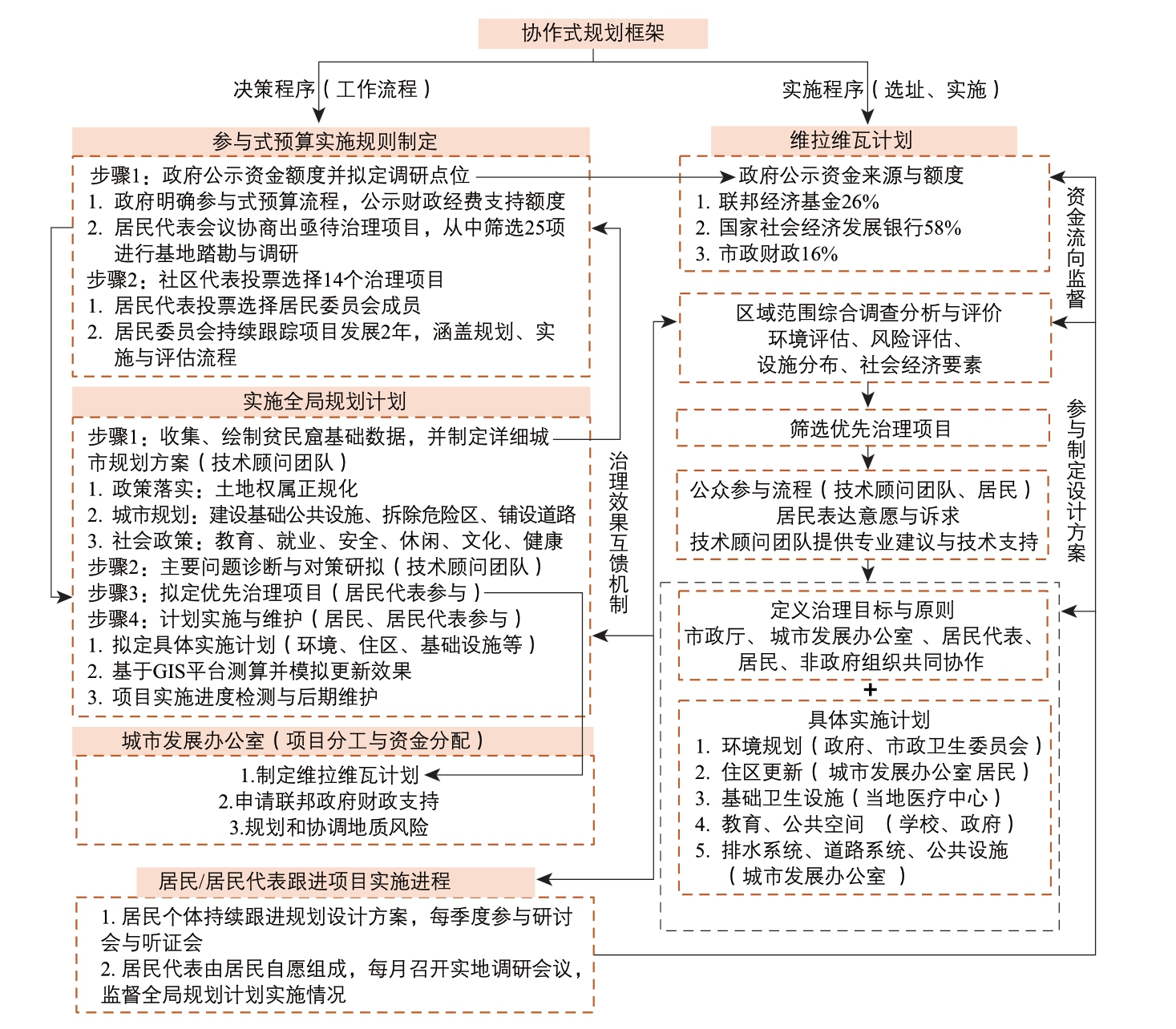

围绕贫民窟更新项目实施,贝洛市各层级社会团体扮演着不同角色,形成了相互协同、相互制衡的协作式规划框架(图4)。“全局规划计划”的所有流程都涉及公众参与,自下而上地讨论、分析、制定、实施规划方案[30-31];城市发展办公室充当政府与公众之间的交流平台,向政府提交财政支持书面文件,向公众公示项目计划并收集反馈建议。这种合作机制是多层次、多主体参与的组织过程,促进政治、社会、经济和管理四项目标的联动:参与式预算机制确定了居民决策主体的身份和价值认同的政治目标,土地权属正规化实现了城市权利和社会正义相关的社会目标,多样化的资金来源保障了收益和分配的经济目标,非政府组织与公众参与达成了权力下放的管理目标。

图4 协作式规划框架与维拉维瓦计划实施流程

资料来源:作者根据城市发展办公室官方资料绘制

2.3 “自下而上”的公众参与——参与式预算机制

贫民窟更新项目的可持续发展依赖民间组织、技术人员与居民等参与主体的稳定关系。参与式预算机制是实现“自上而下”和“自下而上”结合的关键节点,其目的是协助创建多元协作的项目实施环境。例如贝塔尼亚区无家可归者民间组织(ASCA)筛选出在贝洛市居住两年以上且没有其他固定资产的5 000 个贫困家庭,在更新实施过程中引导多元主体协作参与:城市发展办公室作为政府代理人,ASCA 作为公众参与代理人,城市规划师、建造技术顾问和居民共同参与决策,最终的城市设计方案和基础设施布局力求反映大多数居民的意见。虽然由于政府更迭、资金分配比例不均等复杂原因未能达到预期实施效果,但在参与式预算机制的支持下,贝洛市建造了1 238 套公共住房,空间肌理呈现朴素且宜居的街区形态,每个小街区由面朝街区内部道路的12栋住房组成,围合出的中心院落被改造为小型娱乐活动区,为居民提供了社区内最缺乏的公共空间[32]。

2.4 空间治理与更新——从“拆除清退”到“就地提升”

实践证明,“拆除清退”并未真正消除贫民窟现象,因此地方政府开始转向“就地提升”贫民窟居住环境。例如塞拉利昂贫民窟依托现状绿地拓展出一个指状生态公园,并与当地建筑师合作建造了一系列小型建筑,如涵盖托儿所、健身器材、开放剧院等多功能的社区中心。这一系列空间治理措施促进了公共交通、医疗和市政等各类服务深入贫民窟内部[34]。

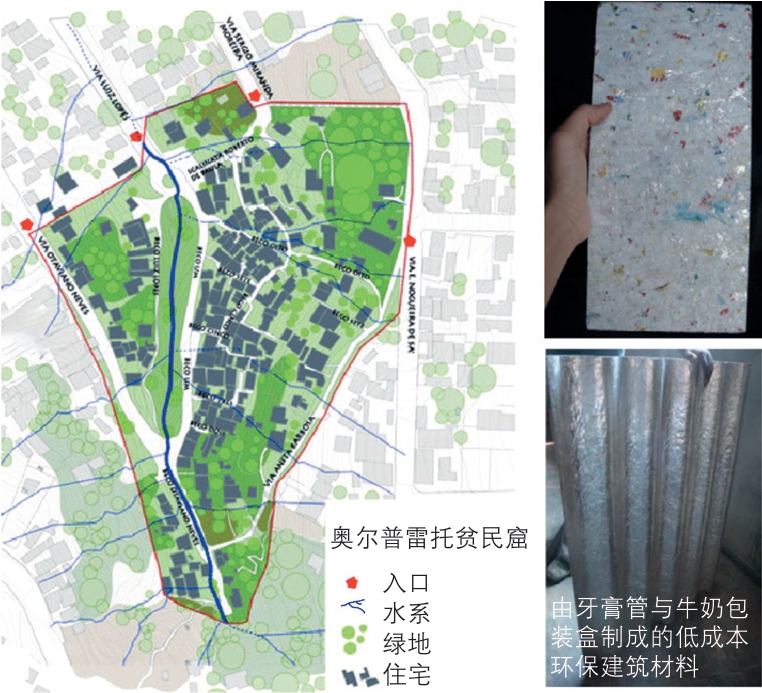

在住房更新方面,全局规划计划根据贝洛市特殊的社会环境提出“原地自发”的建造模式。由于住宅室内微环境品质普遍较差,城市发展办公室提出相应的墙体、屋顶与地面改造策略(表3);同时积极推动创新工艺与回收技术,在不改变住房建筑形态的情况下置换低成本环保建筑构件(图5)。这一系列解决方案不仅有效改善了室内热环境,居民甚至通过将收集的废弃原料出售给回收商,发展出了“有偿就业”。

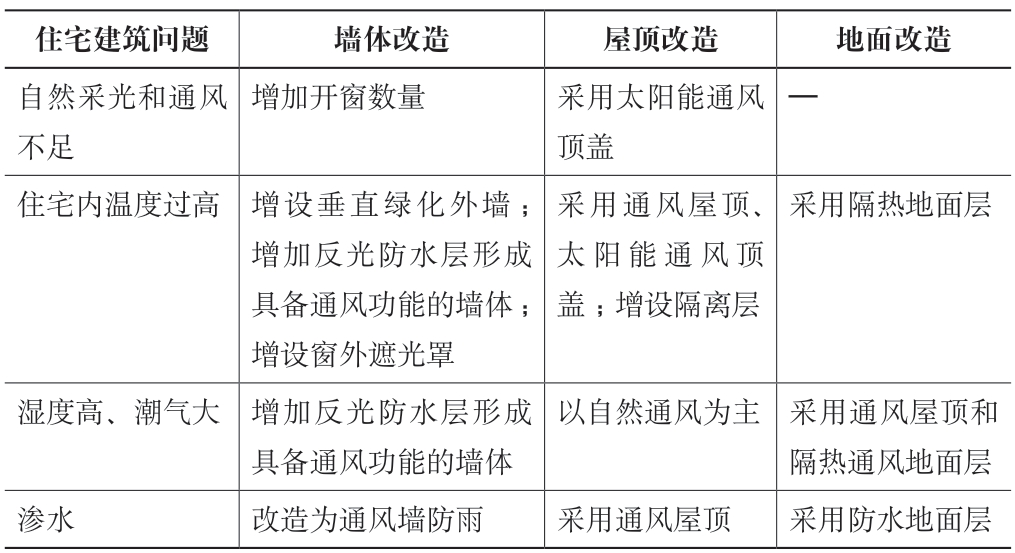

表3 住宅建筑改造的关键要素

资料来源:作者根据参考文献[30]绘制

图5 奥尔普雷托更新平面图与住宅改造的低成本建筑材料

资料来源:作者根据参考文献[35]绘制

2.5 小结

贝洛市贫民窟更新进程呈现出清晰的公共政策演变脉络。从项目实施成效来看,“参与式预算”激励政府机构与非政府组织、居民协同合作,自立、协同的贫民窟改造项目成功改善了城市环境与区域经济。从可持续性来看,更新项目无疑是失败的,其中复杂的历史背景不在此赘述,但仅根据规划视角的研究与实践经验,这样的协作式更新模式是可以在拥有相同历史、社会背景的巴西其他大城市推广的,只是仍需解决好规划层面的两项关键性问题:(1)为避免出现贝洛市维拉维瓦项目由于资金回笼过程漫长而导致的实施效率低下问题,应提升规划实施的衔接性,简化实施流程并提供及时、有针对性的更新调整方案;(2)现有改造方式侧重空间物质形态的改善,对居民的生活方式和组织方式考虑不足,未来需要明确贫民窟与城市肌理融为一体的深层次内核,从关注贫困逐渐转向关注社会权利和社群结构的融合。

3 对我国快速城镇化进程中的城中村治理的启示

第七次全国人口普查数据显示,2020 年我国流动人口规模超3.7 亿,与2010 年相比增长近70%。受收入水平和户籍制度影响,40%~80%的流动人口以城中村作为栖身之所[36]。因独特的社会经济特征与空间特征,城中村治理成为城市治理的焦点和难点。2009 年北京北坞村由政府主导的城中村更新和深圳政府、市场与社会合作的多元模式是我国城中村治理的主导模式,然而高昂的治理成本和流动人口排斥性使城中村治理难见成效。城中村应如何定位、如何更新、从何借鉴,成为社会与学科讨论的重点议题。

巴西与我国在土地制度、规划体系等方面虽然存在差异,但其处理公共、私人与社区部门等利益主体复杂关系的协作式规划模式对我国城中村治理具有一定借鉴意义,其中更新理念、多元主体协商机制、公众参与模式和空间治理对策可与我国规划编制和管理制度相衔接,为城中村改造的理论研究带来新的视角。

3.1 转变城中村更新理念,变排斥性规划为包容性规划

首先,我国城中村改造用地通常采用征收土地后再出让的模式,这种以所有权变更为前提的改造引发了城中村更新的排斥性问题。政府将更新地段的开发权益通过土地招拍挂转让给开发商,而原本持有土地权益的村集体缺乏协商的法律与行政通道,在一次性补偿与强制产权退出的过程中利益受损。事实上,村集体和村民更倾向于守护土地产权,以持有产权的方式参与更新项目,获得持续收益[37]。尽管我国村集体土地所有制度与巴西土地私有制度不同,贝洛市的理念转变仍为我国城中村更新理念提供了启示:相比于强硬治理,协商与协作具有更高的可行性,可以保留集体土地使用权为基础,制定合理的安置标准并鼓励村民配合更新。

其次,流动人口的住房需求往往被排除在更新规划之外,迫使人群迁移并在城市外围寻找新的栖身之处,催生新的城中村。对此,结合叶裕民提出的包容性更新和贝洛市的实践经验,建议将流动人口纳入可负担住房和城中村空间品质提升的包容性目标群体,避免产生空间剥夺[38]。在更新项目实施前,应根据城中村规模、环境评估、设施分布与社会经济数据,测算城中村更新可提供的总住房数量以及居民对住房的总需求数量;接下来由市场主体主导各阶段的决策与运营,以市场的灵活性影响更新规划的适应性和可实施性。

包容性规划致力于达成合作共赢的局面,以相对较低的时间、经济与人力成本,在社会层面提供可负担的公共住房并推进公共服务均等化,使流动人口逐渐获得新市民身份;在空间层面提高公共空间与公共服务的品质,可使城中村转型为具备现代城市功能的片区,释放空间潜能、激发片区活力。

3.2 确立多元主体地位,将流动人口纳入多方协商机制

我国城中村更新时常成为利益主体博弈的平台,虽然存在政府与市场配合的多种改造模式,但村集体和村民个体受信息、技术、专业、发展理念等因素约束,客观上处于土地权益受损的弱势地位。同时,流动人口在拆迁与高房价的双重压力下面临居无定所的困境,导致大城市劳动力流失。因此,作为公共政策的城市更新不应仅仅被当作物质空间美化的工具,而应在决策过程中将社会正义与环境公平纳入协作规划目标,更新成果由全体居民共享。

借鉴贝洛市协作框架和包容性更新的经验,首先应明确流动人口在城中村更新中的主体地位,将政府、开发商、村集体与村民、流动人口置于平等合作的框架内,辅以专业技术人员的策略指导,多元主体在这一框架下各自承担相应的职责(表4)。在多元主体合作协商机制下,城中村更新应摆脱僵化的政府管理模式和非理性的市场逐利行为,赋予相对弱势的村民和流动人口主体地位并保留原有的社群结构,成为兼顾公共利益与私人利益的群体决策。

表4 现状与多元主体更新模式下的主体角色对比分析

资料来源:作者绘制

3.3 贯彻双向协作框架,使公众参与引导城中村更新决策

我国普遍的公众参与方式是由村集体组织、咨询并决策,普通村民被动接收信息而无法反向影响决策,流动人口因缺少市民身份而无力参与议程。借鉴贝洛市协作式规划的经验与教训,我国城中村改造应建立双向协作框架。在自上而下的框架中,发挥我国社会制度的优越性,政府指定政策刚性与弹性结合,确保更新目标符合公共利益、更新实施符合规划愿景;在自下而上的框架中,有力的公众参与和灵活的市场主体可以为城中村更新注入多元动力,规避传统治理模式对政策和财政资金的过度依赖。

此外,应发挥公众参与的引导作用,即在建立协作框架前期,引入具备专业技能的第三方团体,使居民掌握表达自身利益需求的方法,并运用居民间的熟识关系、身份认同等推动谈判,逐渐引导居民觉醒“权利意识”,激励自下而上的协商过程并培育村集体内部成熟的决策机制[39]。例如:村公共空间与小微设施改造可借鉴老旧小区普遍采取的大修基金管理办法,将经营公共设施的收益划入公共维修基金,并编制管理办法规定适用范围与程序,村集体表决是否符合基金使用范围,社区规划师辅助实施改造。

在鼓励公众参与决策的同时,应推行基层自治并拓展参与方式:除定期召开村集体大会以外,居民可使用互联网、社交群组建立互助组织[40],最终确保公众参与融入城中村更新的全过程。在决策阶段,村集体监督规划流程,将居民诉求反映在优先整治项目与实施计划中;在实施阶段,通过广泛的公众咨询确定实施方案,鼓励居民持续跟进方案实施进程,保障规划实施有序推进。

3.4 编制专项更新规划,以精细化治理手段提升空间品质

城中村产生于集体无意识的建设行为,空间形式杂乱无序,适用于其他城市片区的更新方案在城中村更新中往往显得捉襟见肘,贝洛市2005 年后的失败经验即证实了这一点。我国大城市可借鉴贝洛市设立“特别社会利益区”的成功经验,通过专项规划确立城中村在城市建成区中的特殊地位,采用“一村一规划”的方式应对城中村的复杂性和独特性,规避贝洛市后期的失败教训。编制城中村更新专项规划有助于主管部门全面掌握城中村建成情况和经济社会情况,在包容性更新价值观的基础上探索适应复杂空间环境的更新方式。

在规划编制主体与编制方式方面,针对有强烈更新意愿或突出更新需求的城中村片区,村集体可招募社区规划师进驻,为居民提供专业咨询。社区规划师全程参与城中村规划,是深入了解特定片区建设本底的专业人士,确保了更新规划编制的合理性与针对性、落地实施的一惯性与有效性,使精细化治理手段融入城中村更新。

在规划内容方面,城中村的道路系统、公共空间、公共服务设施是当务之急,能高效提升城中村建成环境品质。此外,编制内容还应涵盖土地历史遗留问题处理、土地产权确定、基础设施建设、片区发展定位与城市更新等多个方面,实现技术、社会和经济等不同维度下的政府、市场和公众多赢。

[1] 叶裕民,张理政,孙玥,等.破解城中村更新和新市民住房“孪生难题”的联动机制研究——以广州市为例[J].中国人民大学学报,2020,34(2): 14-28.

[2] DEAN W.Latifundia and land policy in nineteenth-century Brazil[J].Hispanic American historical review,1971,51(4): 606-625.

[3] FORTE G.“Subversive” spatial practices in the urban fringe of SÃO PAULO[J].Temporaries and traditions,2014,266(1): 54-66.

[4] PARKER P R.Brazil and the quiet intervention,1964[M].Austin: University of Texas Press,2011.

[5] UN-Habitat.The challenge of slums: global report on human settlements 2003[J].Management of environmental quality: an international journal,2004,15(3): 337-338.

[6] DEL RIO V,SIEMBIEDA W.Contemporary urbanism Brazil: beyond Brasília[M].Gainesville: University Press of Florida,2009.

[7] DA SILVA A O,FERNANDES R A S.Smart governance based on multipurpose territorial cadastre and geographic information system: an analysis of geoinformation,transparency and collaborative participation for Brazilian capitals[J].Land use policy,2020,97: 104752.

[8] TWILL J.Collaborative urbanism– disrupting the paradigm for market-led urban regeneration: white paper[R/OL].(2018-03-08)[2023-04-24].https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Sustainability/Collaborative_Urbanism_White_Paper_-_FINAL.pdf.

[9] AGGER A,LÖFGREN K.Democratic assessment of collaborative planning processes[J].Planning theory,2008,7(2): 145-164.

[10] 比什·桑亚尔,陈宇琳.发展中国家非正规住房市场的政策反思[J].国际城市规划,2019,34(2): 15-22.DOI: 10.22217/upi.2018.551.

[11] 刘佳燕.1940 年代以来巴西公共住房政策发展评析和启示[J].国际城市规划,2012,27(4): 43-49.

[12] 李明烨,亚历克斯·马格尔哈斯.从城市非正规性视角解读里约热内卢贫民窟的发展历程与治理经验[J].国际城市规划,2019,34(2): 56-63.DOI: 10.22217/upi.2017.203.

[13] 魏立华,闫小培.“城中村”:存续前提下的转型——兼论“城中村”改造的可行性模式[J].城市规划,2005(7): 9-13,56.

[14] 尹稚.城市与社区治理[J].住区,2021(1): 7-8.

[15] McDONALD D L.The origins of informality in a Brazilian planned city:Belo Horizonte,1889-1900[J].Journal of urban history,2021,47(1): 29-49.

[16] FERNANDES P C Á.Urbanisation and landscape juxtapositions in Minas Gerais,Brazil: revisiting historical cartographies[J].International planning history society proceedings,2016,17(7): 39-50.

[17] NOGUEIRA M,LOBO C,GARCIA R A,et al.Migration and spatial dispersion of the population in the Belo Horizonte region of influence[J].Revista geografias,2014: 103-119.

[18] FNA.Morro do Papagaio at Belo Horizonte,Minas Gerais,Brazil[EB/OL].(2019-04-04)[2021-09-05].https://www.fna.org.br/2019/06/24/carta-doseminario-25-anos-do-favela-bairro/morro-do-papagaio-at-belo-horizonteminas-gerais-brazil/.

[19] ACERVE J G.Belo Horizonte antigamente[EB/OL].(2020-04-27)[2021-09-07].https://slidetodoc.com/belo-horizonte-antigamente-uma-janela-dotempo-av/.

[20] PERLAN J E,CARDOSO F H.Favela: four decades of living on the edge in Rio de Janeiro[M].Oxford: Oxford University Press,2011.

[21] OLIVEIRA S S R.O movimento de favelas de Belo Horizonte e o Departamento de Habitações e Bairros Populares (1956-1964)[J].Revista Mundos do trabalho,2012,4(7): 100-120.

[22] LIMONAD E,BARBOSA J L.Entre o ideal e o real rumo a sociedade urbana: algumas considerações sobre o “Estatuto da Cidade”[J].Geousp,São Paulo,2003,13(1): 87-106.

[23] FERNANDES E.Constructing the right to the city in Brazil[J].Social &legal studies,2007,16(2): 201-219.

[24] URBEL.VILA VIVA[EB/OL].(2018-02-26)[2021-09-07].https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/vila-viva.

[25] MOTTA L D.Da construção da nova capital mineira ao atual modelo de gestão de vilas e favelas: notas sobre um estudo de caso do Programa Vila Viva[J].Cadernos de História,2012,13(19): 126-146.

[26] AVRITZER L.Participatory institutions in democratic Brazil[M].Baltimore,MD: John Hopkins University Press,2009.

[27] MOURA A C M,FREIRE G J M,DE OLIVEIRA R H,et al.Geoprocessamento no Apoio A Politicas do Programa Vila Viva em Belo Horizonte-MG: Intervencoes em Assentamentos Urbanos Preca Rios[J].Revista Brasileira de Cartografia,2009,61(2): 177-188.

[28] DE SALLES DIAS M A,DE LIMA FRICHE A A,MINGOTI S A,et al.Mortality from homicides in slums in the City of Belo Horizonte,Brazil: an evaluation of the impact of a re-urbanization project[J].International journal of environmental research and public health,2019,16(1): 154.

[29] SCHUSSEL Z,NASCIMENTO P.Urban planning based on watersheds:from theoretical debate to municipal management[J].Ambiente &sociedade,2015,18: 137-152.

[30] AFONSO A S,MAGALHÃES M C F.Programa Vila Viva: intervenção estrutural em assentamentos precários.Belo Horizonte: Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte [R].Belo Horizonte:UEBEL,2008.

[31] CONTI A.A política de intervenção nos assentamentos informais de Belo Horizonte nas décadas de 1980 e 1990 e o “Plano Global Específico”[J].Cadernos de Arquitetura e Urbanismo,2004,11(12): 189-216.

[32] KLECHEN C F,BARRETO R O,PAULA A P P.Pilares para a compreensão da autogestão: o caso de um programa de habitação da Prefeitura de Belo Horizonte[J].Revista de Administração Pública,2011,45: 669-694.

[33] ARQBH.Cras Centro de Referência de Assistência Social–Parque da Terceira Água[EB/OL].(2009-10-06)[2021-09-07].http://www.arqbh.com.br/2015/05/cras-centro-de-referencia-de.html.

[34] DIAS M T F,FIGUEIREDO L M.Questões de política e questões de princípio: o direito à moradia e à participação popular na política de urbanização do Aglomerado da Serra em Belo Horizonte[J].Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC,2015.35(2): 273-293.

[35] MASOTTI C,FERRANTE A,BOIARDI L,et al.Self-help retrofitting technologies for low-cost housing construction.the case study of Vila Novo Ouro Preto,Brasil[J].Procedia engineering,2011,21: 625-632.

[36] 叶裕民.包容性城中村更新与社区营造[J].住区,2021(1): 9-10.

[37] 张宇,欧名豪,蔡玉军.整村统筹——解决城中村土地利用和发展问题的一个探索[J].城市规划,2015,39(2): 93-98,105.

[38] 叶裕民.特大城市包容性城中村改造理论架构与机制创新——来自北京和广州的考察与思考[J].城市规划,2015,39(8): 9-23.

[39] 谭肖红,袁奇峰,吕斌.城中村改造村民参与机制分析——以广州市猎德村为例[J].热带地理,2012,32(6): 618-625.

[40] 陈宇琳.中国大城市非正规住房与社区营造:类型、机制与应对[J].国际城市规划,2019,34(2): 40-44.DOI: 10.22217/upi.2019.052.