近年来我国历史街区的适应性改造越来越受到重视。从目前的实践来看,主要存在以下两方面难点:一方面,由于改造项目需解决诸如社会因素复杂、资金缺乏和政策变化等问题,改造周期相对较长,建筑空置率高,而空置又加剧了街区的衰败[1];另一方面,自上而下、资本优先和专家引导的规划与设计往往易与地块和社区的实际情况脱节,造成改造后的新用途不合理,项目难以落地。鉴于此,本文着重探讨基于以上难点的理论和实践模式。

过渡使用作为一种引导城市再生的方法和联系过去与未来使用功能的模式,正在被广泛关注和研究。文章梳理了过渡使用的概念、理论和发展阶段,总结了法兰西岛的实践经验,解析了巴黎圣文森·德鲍尔医院(hôpital Saint-Vincent-de-Paul)“大邻居”案例,并在此基础上结合我国遗产再生中过渡使用的现状和问题,提出对实践的启示。

1 过渡使用的概念和理论

1.1 过渡使用的概念释义

过渡使用(法语为urbanisme transitoire,英语为temporary use 或interium use)是近年来欧洲兴起的一种城市和建筑的复兴方式。其一般是指在未决定用途的空置建筑和用地上或是已有的城市项目因种种原因尚未开始建造的情况下,在不改变产权人的前提下,由产权人或其他参与主体(porteurs),在短期内(一般3 个月~5 年)对空置用地进行的功能性改造实践。过渡使用为后续地块吸引力的提升和功能的转型提供契机,并可在此期间寻求更有效、更适合的复兴模式。

过渡使用区别于“擅自占地”①squat,为满足住房或集体使用而对地块进行的非法占有。[2]和“临时使用”(urbanisme temporaire)两个概念。尽管过渡使用与擅自占地有一定联系①两者都是为了满足被忽略的社会需求而进行的自发实践,且很多擅自占地在合法化之前也有过渡使用的性质,但本文探讨的是合法的过渡使用概念。,然而擅自占地多为非法长期占有的集体行为,主体一般是为满足居住需求的无家可归的人群;而过渡使用与1970 年代兴起的文化废弃用地(friches culturelles)再利用相关,属于有限时间内的合法行为,多为艺术和创造性空间的营造,且较少包括居住功能。此外,与临时使用相比,过渡使用更加强调过渡性功能在场地功能转变上的起承作用以及过去、现在和未来功能之间的联系[3](但功能联系并非绝对),具有更深层的内涵。

1.2 过渡使用的理论背景和发展阶段

1980 年代开始,鉴于欧洲城市的去工业化、经济结构调整、逆城市化等原因,不少城市逐步衰退,空置用地大量出现。1980 年代,法国城市规划学家皮埃尔·梅兰(Pierre Merlin)和佛朗索瓦·肖(Françoise Choay)就观察到欧洲城市存在着大量的空置用地(friche),主要分为两类:一类是未经建设的郊区非耕作土地;另一类是已拆除或未拆除建筑的城市建设用地 [4]。尔后,1990 年代中期,西班牙建筑师德索拉·莫拉雷斯(Ignasi de Sola-Morales)和法国摄影师贝甘(F.Béguin)也观察到功能模糊、用途不明的空置用地,将其命名为模糊地块(terrain vague)。这一时期的许多研究认为,这些激增的空置用地造成了城市的负面形象:一方面,空置用地与经济的衰退、工作机会的减少分不开;另一方面,空置用地成为很多危险行为的温床,造成很多社会问题[5]。然而,莫拉雷斯和贝甘也从美学和伦理的角度指出了模糊地块的出现带来的发展机遇,并强调了模糊地块的存在对城市分析研究和居民参与城市共建的贡献[6-7]。

面对城市衰退、空置用地激增的现象,自1980 年代开始,空置用地成为西欧国家城市复兴的重要议题。过渡使用即在此背景下产生的一种城市的复兴理论和模式,各地政府也开始逐步探索将其制度化的可能性。法国法兰西岛大区政府1985 年调研了空置用地清单并研究其复兴项目的可行性[8]。在德国,过渡使用自1980 年代到21 世纪前十年经历了“潜伏—生成—发酵—稳定”几个发展阶段:德国自1980年代开始意识到自发空间活动的正当性;而后,通过临时文化项目的积极尝试促进地块的复苏;再后来,地方政府尝试探索鼓励将空置土地让渡给公共使用的政策;而近十年来,地方政府更注重通过土地税费减免、资金资助等政策主动促进过渡使用的发生机制[9]。

纵观西欧过渡使用的发展历程,有几个议题值得关注:首先,早期过渡使用多以恢复城市经济增长为目标,目的是为后续的经济振兴和功能转型做准备,对社会、文化和环保等公益项目的政策支持较少(例如将可建造的空置用地转换成公共利益的绿地、公园等其他用途的甚少);其次,过渡使用多由公共机构主导,而空置用地由于产权分散很多都掌握在私有产权人手中,使得机构可操作空间有限[10];再次,过渡使用与规划之间存在矛盾,过渡使用是自我决定的实验性实践,规划则是理性的制度化过程,两者间的协调易产生矛盾;此外,过渡使用一定程度受市场逻辑影响,容易导致地块的绅士化而不利于公共利益的实现。

近年来,鉴于以上反思和对现有情况的认知,西欧的过渡使用策略也开始出现转向。下文以法国法兰西岛的实践经验为例进行详细解析。

2 法国法兰西岛的过渡使用经验

近十年来,随着法国城市可利用土地数量的减少和地价的飞涨,空置建筑和用地不再被看作“灾难”,而是逐渐成为城市发展更新的机遇和挑战 [11]。过渡使用在法国城市更新中越来越普遍。

2.1 现阶段实践特点

法兰西岛(Ile-de-France)也称“巴黎大区”(Région Parisienne),是法国本土13 个大区之一,也是法国的首都圈,其面积为12 012 km2,人口为1 200 万。法兰西岛是法国过渡使用项目发展最蓬勃的大区。自2012 年以来进行或正在进行的过渡使用项目共有77 个②据调研,在法兰西岛的77 个项目中,功能主要有面向市民的公共文化、音乐、艺术、娱乐(25%),生产和共享工作空间(14%),体育(9%),城市农场和蔬菜种植(9%),餐馆、酒吧等活动场所(4%),以及住宅(3%)。[3],其中大部分是对建成空置建筑的再利用,具有很强的代表性。

进入21 世纪,法兰西岛的过渡使用实践相比前一阶段表现出三个新特点。(1)多为自下而上的建造和发展。法国城市规划已由1980 年代之前的自上而下集中规划、1990 年代的商讨性规划[1],转变为如今强调开放性、创造性和自创性的城市规划,居民成为构建城市的主体。这一点在过渡使用中表现得尤为突出。(2)实践的创新性和实验性。过渡使用旨在探索新的城市构造方式,如多参与主体、创新项目规划和新建筑形式及技术(节能、环保和临时性建筑技术等)。(3)公益性为主。过渡使用不追求短期经济效益,增加了对社区居民、社区文化和环保等公益项目的关注和支持,甚至考虑到嵌入低收入者住宅等功能。

2.2 实践难点及其对应策略

缘于其非常规性,过渡使用在实践中主要存在如下三个难点:法律规范的复杂性、私有产权人参与较少和项目管理难度大。

2.2.1 法律规范的复杂性

相比传统的城市项目,过渡使用在法律上具有一定的复杂性。鉴于过渡使用是地块改造的中间状态,法律中鲜有专门的针对性条文。此外,过渡使用项目的管理者变更和建筑改造涉及诸多内容,如所有权和使用权(《财产法》)、城市规划许可(《城市规划法》)、建造规范(安全和公共可达性)等。这些都要求我们在项目实施过程中依照现存法律规范具体问题具体分析。

一方面,政令和法律为过渡使用的实施提供了参考和便利。(1)2015 年12 月政令规定,在《地方城市规划》文件中,城市一些特定区域可不受地方城市规划文件约束,而通过《规划管理方向》(OAP: Orientation d’ aménagement et de programmation)来规范。此外,《地方城市规划》文件中用地性质的划分与规定也具有一定的灵活性(这一点将在案例中具体分析)。这些均为过渡使用提供了可能。(2)建筑工程许可证的申请为差异化流程,有利于过渡使用项目的实施。这种差异化体现在:小规模的工程不需要申请,中等规模工程需满足事先申明程序(déclaration préalable),较大规模工程需申请建造许可证(permis de construire)或者规划整治许可证(permis d’ aménager)。鉴于过渡使用改造中小规模为多,在手续申请上较为便捷。(3)公共和私人场地的过渡使用租赁有对应的明文规定:公共领域场地的租赁由《财产法》的“临时占用许可”(AOT: autorisation temporaire d’ occupation)规定;而私人产权的过渡使用需签订相关合同。这些强制的程序和合同可避免临时占有者在“过渡使用”到期后仍旧滞留不走。

另一方面,政府通过政策鼓励公益性质(而非营利性质)的过渡功能。例如:政策规定公共产权租赁时,对非营利公益机构的临时占用可免收租金。此外,公益性质的过渡项目还可申请税费减免和不同名录的专项补助,如规划研究补助、生态项目补助、紧急住宅(l’ hébergement d’ urgence)补助、艺术家住宅补助等。随着过渡使用项目的成功,巴黎的城市规划政策开始向其倾斜。2019 年8 月26日,巴黎市长与18 个房产经营者签订了《促进临时占用发展宪章》(Charte en faveur du développement de l’ occupation temporaire),以促进过渡性文化、社会或生态项目的形成。

2.2.2 私有产权人参与较少

如上文所言,私有产权人对有公益性质的过渡使用项目参与度不高。为了能促进私有地块的过渡使用,政府采取主动引导和激励策略,包括从全局角度统筹空置用地的权属、过渡使用的可能性及发展策略;给予可能的项目参与者宽松的条件和资金支持政策;搭建私人所有者与潜在的临时占有者之间的桥梁;提供临时占有者可靠的技术支持和与其他参与者的联系等。研究显示,在政策干涉下,近十年来法国过渡使用最活跃的地区——法兰西岛实践虽仍然以公共产权人和从属机构为主(79%),但是私人产权人(20%)(主要为开发商,占10%)和公私合作产权人(1%)均呈现出逐步增多的趋势[3]。

2.2.3 项目管理难度大

项目管理难点主要集中在两方面:管理模式的创新和项目收支的平衡。一方面,过渡使用多以大型场地(占地面积平均在3 200 m2 上下)的功能混合项目为主[2],需要在项目管理模式上进行创新,以协调地块的多种功能并兼顾多方使用者的需求。另一方面,项目收支情况与实施的时间长短相关。一般情况,如果项目时间太短,不容易实现平衡收支,因为改造后要收回成本有一定的时间滞后性。这种情况下,项目前期可选择做诸如餐饮、酒吧等盈利周期短的业态。相反,如果项目时间过长,过渡功能带来的新鲜感减弱,活动节奏趋缓,盈利额也会逐渐减少。由此可见,为平衡项目收支甚至盈利,项目初期策划显得尤为重要。策划人需要对项目周期、占有者的经济模型、场地改造难度以及一些不确定因素(比如后续地块的城市或房产项目等)进行综合判断。

经过探索,法国的过渡使用实践逐渐形成自下而上的共同营造模式和多管理者(包括使用者)的共同管理策略。这种模式往往比自上而下的功能规划更能保证项目长期的可实施性和可持续性,却也对前期策划和公众参与的组织效率提出了挑战。详见第三部分案例中的具体分析。

3 巴黎圣文森·德鲍尔医院“大邻居”过渡使用项目(2015—2020 年)

基于对法兰西岛过渡使用实践特点和难点的分析,笔者选择对巴黎圣文森·德鲍尔医院(hôpital Saint-Vincent-de-Paul)历史建筑群的“大邻居”项目(Les Grands Voisins)进行深入研究。大邻居项目是巴黎最早的多方参与、多功能置入的过渡使用成功案例之一,具有很强的社会影响力和示范价值。

3.1 历史街区基本情况

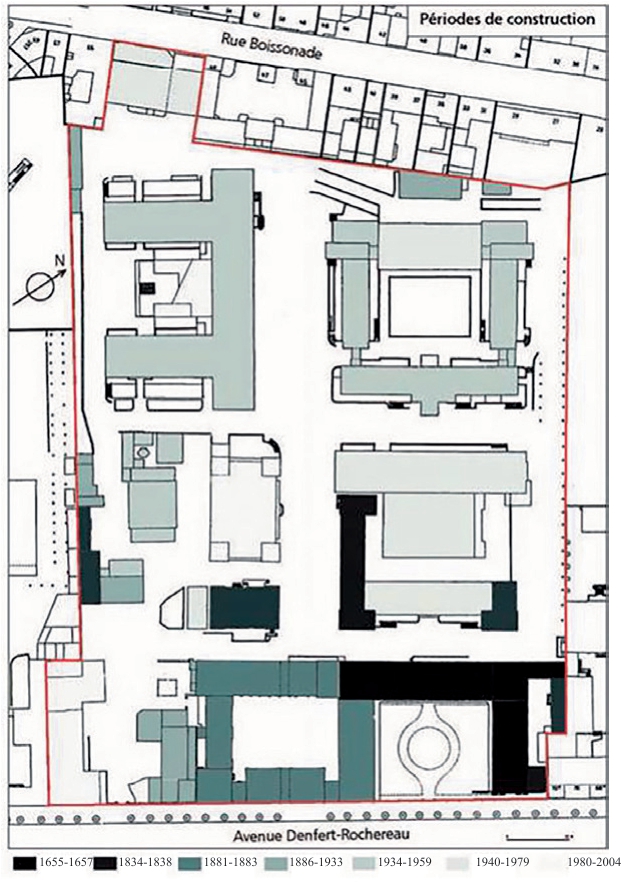

大邻居项目位于圣文森·德鲍尔医院所在地。该医院地处巴黎14 区,邻接妇产医院、观察研究所、展览馆等机构,占据了巴黎的中心区地段。在其周边300 m 半径范围内有一个地铁换乘站和一个区域快线站,交通十分便利。目前,圣文森·德鲍尔医院所在地块总占地面积为34 300 m2,建筑面积为50 958 m2,容积率约为1.5(图1,图2)。

图1 圣文森·德鲍尔医院范围图

图2 圣文森·德鲍尔医院建筑群建筑年代图

资料来源:Atelier Parisien Urbanisme (APUR),L’ Hôpital Saint-Vincent-De-Paul à Paris (14e arr.),Premiers éléments d’ analyse,mars,2009

圣文森·德鲍尔医院的历史可以追溯到三个多世纪前,其前身是始建于1655 年的天主修教会奥拉托利会(Institution de l’ Oratoire),之后曾先后被改建为妇产医院、孤儿院,最终于1942 年被改建为圣文森·德鲍尔医院。这些用途使得该地块内的建筑呈现出丰富的历史特征和宝贵的遗产价值。至今,地块上保存着自17 世纪中期起陆续兴建的20 多栋建筑。其中,最突出的为当费尔—罗什罗(Denfert-Rochereau)大道一侧的建于17 世纪和19 世纪的建筑——奥拉托利会小礼拜堂,其与周边的行政建筑形成了风格和谐而富有韵律的建筑群立面。

尽管地块内有多处优秀历史建筑,但由于品质不均,仅奥拉托利会小礼拜堂、朝向圣文森庭院的建筑立面与屋顶和两处内部楼梯于1979 年被列入历史建筑补充名单①在法国,历史建筑是通过行政命令对具有重要历史、艺术和建筑学意义的建筑授予的法律保护身份,分为注册历史建筑、列级历史建筑和历史建筑补充名单。[3]。这一定程度上为大邻居过渡使用项目的实施提供了可行性,因为法国历史建筑的修复和改造要求极为严格,需要经过若干专业委员会的审核和法国国家建筑师的批准。相比之下,补充名单内历史建筑的相关规定更宽松一些。

2010 年圣文森·德鲍尔医院的儿科急诊部关闭,此后其妇产科被并入附近的科沁医院。2011 年附近的皇家港口开设了新的产妇医院之后,巴黎市政府决定关闭圣文森·德鲍尔医院,希望将该地块改造成生态街区。然而,对于这一设想,巴黎市政府在短期内并没有十分明确的定位和规划。结果,医院关闭后地块内空置的历史建筑因无人管理和维护而逐渐衰败,造成了空间资源的浪费。

3.2 多样性过渡功能探索

大邻居过渡项目的创新性并不是一蹴而就的。项目从开始的单一功能到多样性功能,从单一主体到多主体管理的探索,是在巴黎市政府、巴黎14 区区政府以及多主体的多方磋商下逐步形成的。

2010—2014 年是大邻居项目的准备阶段,此阶段医院空置用地的使用功能是单一的。2012 年,为响应法国住房部长“团结的冲击”(choc de solidarité)的号召,医院与公益性协会“曙光”(Aurore)签订了“临时占用许可”(AOT:Autorisation d’ Occupation Temporaire),在协会的管理下为有住房困难的民众开放了原空置病房,并提供了600 个紧急床位②紧急床位是一种不同于永久性社会住房的临时性救助方式,主要针对因极度贫困而无力支付社会住房租金的人群。。

2014 年,巴黎市政府提议将圣文森·德鲍尔医院整个地块的空置空间都改造成为临时收容所。然而,出于避免贫困人口过度集中和活化社区的考量,医院所在的巴黎14 区区政府与“曙光”协会一起提出了更为大胆的建议,即将医院向公众开放并植入多样性功能。提议大胆是因为巴黎14区是传统的中产阶级社区,开放医院作为公共空间意味着让中产居民和贫困人口共处,这种类型的项目自然少不了反对的声音。但这对于区政府来说是一次勇敢的“乌托邦式”的尝试①此观点来自对“我们露营”协会会长尼古拉·戴迪(Nicolas Détrie)的访谈。。最终,区政府顶住了压力,并引入 “我们露营”协会(Yes We Camp)和 “城市高地”协会(Plateau Urbain)与“曙光”协会一起共同筹划过渡使用项目。

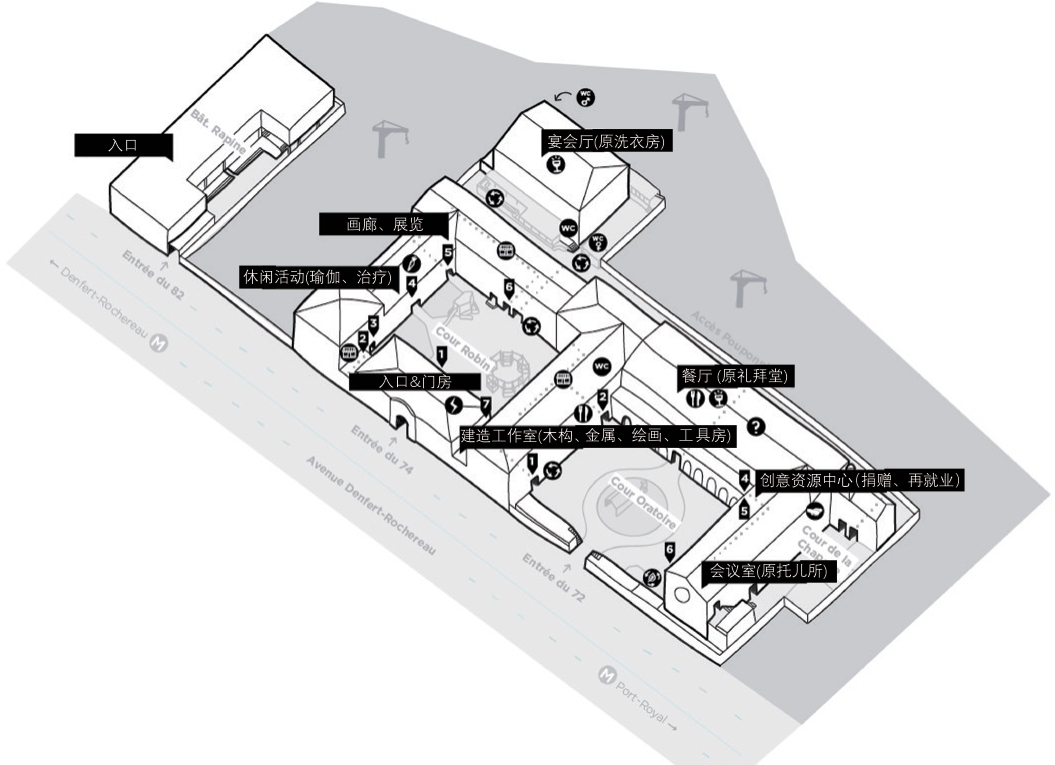

2015 年开始,地块在三个协会的筹划下进入了多功能使用阶段。项目旨在在最初收容功能的基础上,增加商业、餐饮、办公和公共活动四大类型的功能(图3)。然而,随着近年来巴黎房价的攀升,以上功能的经营者越来越难承担巴黎中心区的高昂租金。在这种情况下,项目的管理者创新性地提出低租金策略,试图将这些小经营者重新吸引到原本功能单一的街区,为街区居民的生活提供便利,也为街区注入活力。接下来,如何在低廉的租金下维持项目的收支平衡则是项目遇到最大挑战。这个问题笔者将在3.3 小节中具体分析。

图3 大邻居项目对公众开放部分的示意图

项目引入商业主要是经营手工艺品、创意产品、环保产品,一般由艺术家本人经营或与艺术家工作室结合。餐饮功能由三家餐厅组成:奥拉托利礼拜堂公共餐厅提供价格实惠、当地取材的健康饭菜;位于原医院洗衣房的酒吧兼音乐厅是人们聚会交流的场所,定期举办免费晚会;“在加纳”世界风味餐厅则由收容所的难民或移民经营。办公功能主要是面向创业者的共享办公(coworking)空间、艺术工坊等。公共活动则包括健身、露营体验、旧货回收利用、活动室出租等多项功能。第一阶段共有250 家协会、团体、创业企业(Startup)入驻,500 多名员工在此工作。大邻居每周三到周日对外开放,平均每天接待游客350 人次。与此同时,这些活动提倡团结互助、节能环保,并为被收容的困难人群提供了工作岗位,达到了社会融合的目的。例如,协会鼓励收容所的难民或移民到餐厅工作,为他们创造就业机会,增加收入。

大邻居项目第一期于2017 年结束,两年间该项目有效地利用了闲置的空间资源,救助了弱势群体,丰富了街区功能,促进了社会融合,并活跃了街区经济。基于第一期项目的成功,大邻居项目第二期从2018 年开始,预计到2025 年结束。项目计划在一期的基础上再接纳100 位住房困难者,召集140 家企业或团体入驻(表1)。

表1 大邻居项目第一期和第二期信息对照表

资料来源:https://www.demainlaville.com/grands-voisins-ecoquartier-lhopital-saint-vincentpaul-paris/

3.3 过渡使用的实施策略

3.3.1 法律和政策支持

如上文所述,过渡使用是地块改造的中间状态,法律较少涉及且其规范具有一定的复杂性。而巴黎圣文森·德鲍尔医院过渡使用项目之所以能诞生,一方面得益于《巴黎地方城市规划》中用地类型的灵活规定——该地块属于“重大城市设施地块”(zone de grands services urbains),这类地块的性质是用于建设公共或私营的城市大型设施,如医院、展览馆等,一般情况下禁止建设住宅、办公、商业、酒店等建筑,但以下情况例外:(1)符合公共利益的办公建筑;(2)现存建筑内的临时性商业建筑;(3)现存建筑内符合公共利益的住宅[12]91-93。可见,巴黎城市规划文件中对于临时性以及公益性建筑功能的灵活规定,为大邻居过渡使用项目在法律规范层面提供了实施的可能性。如此公益性质而非营利性质的过渡使用项目才能付诸实践。

另一方面,法国住房部长提出的“团结的冲击”号召,巴黎市政府对收容所功能的建议以及14 区区政府对多功能使用的鼎力支持均为地块的过渡使用及其公益性提供了上层支持。

3.3.2 项目管理策略

(1)共同管理模式兼顾多主体利益

大邻居的共同管理和多主体使用模式使得地块的管理面临巨大挑战。共同管理模式如何组织协调地块的多种功能、如何兼顾多方使用者的需求都是值得探讨的问题。

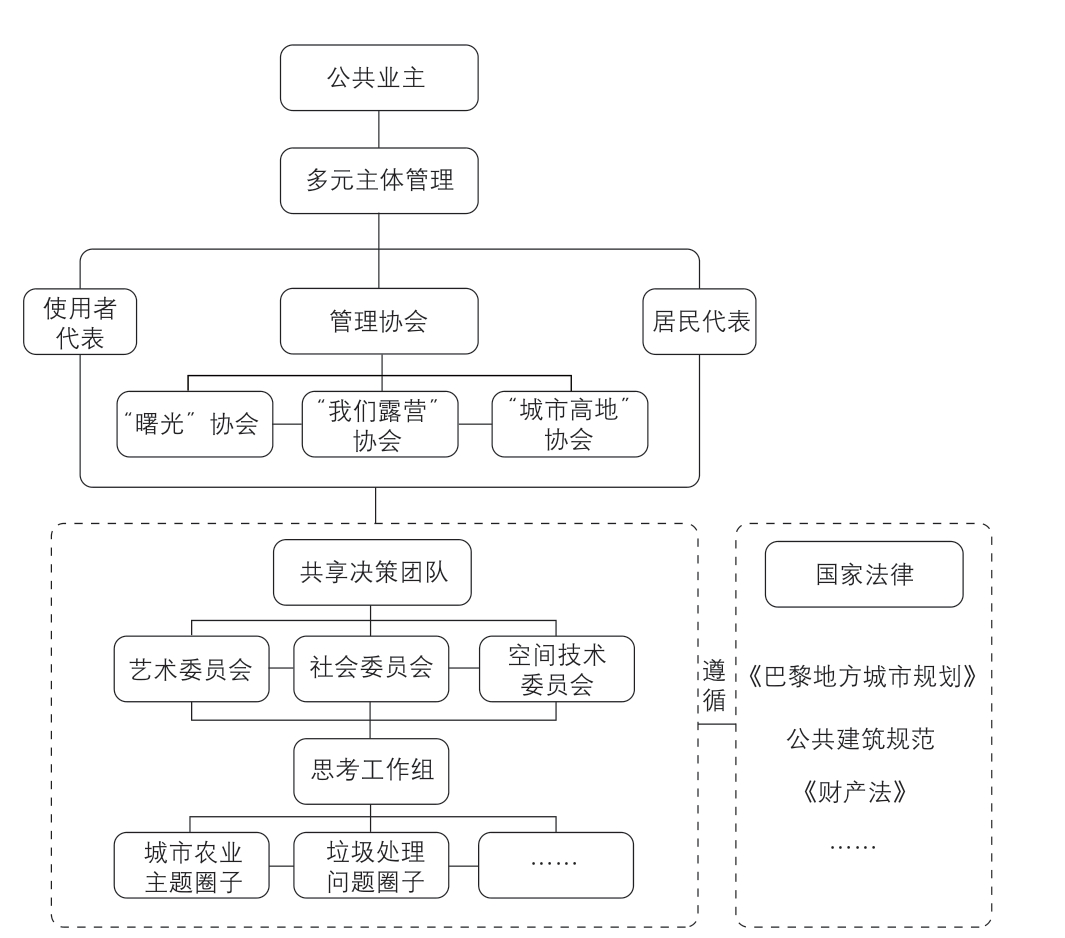

总体来说,大邻居项目的决策团队既分工又协作。团队为“曙光”“我们露营”和“城市高地”三家协会。它们共同负责遵守和执行规划职能的业主——巴黎都市规划公共公司(P&MA: Paris &Métropole Aménagement– Société Publique Locale d’ Aménagement)制定的规章。同时,三个协会分别组织协调项目的不同方面:“曙光”统领团队并负责场地和基础设施的维护,“我们露营”专注于艺术与文化共享空间的规划和打造,“城市高地”则负责项目经济模式的建立和空间的整合管理。

在具体操作中,大邻居管理模式的形成也是在实践中不断汲取教训的结果。第一阶段,地块管理主要是由核心团队与业主对接,其他利益相关者并未充分参与。这种相对片面的决策方式造成了不同利益群体间的矛盾。第二阶段,业主进一步将权力下放给核心团队,并在空间营造上引入与使用者和居民共同磋商机制,更大程度提高了项目的兼容性和实用性。这是一种更细致的共享治理形式,管理宗旨是尽可能“让每个人在共享环境中满足自己的愿望”。从项目的建筑改造任务书到工地施工的不同主题和阶段,均有志愿者和使用者的参与。例如:“思考工作组”是针对一个专项主题、一个专门领域、一个特定空间或者一个具体问题的管理形式,又称为“圈子”(如“城市农业主题圈子”“垃圾处理问题圈子”等)。这种管理方式体现了自主性与集体性的融合:一方面,每个圈子自发组建,在特定的领域可以自主地完成一个项目;另一方面,一旦某个圈子的决定涉及公共利益,则需要向委员会,即共享决策组织提交意见书。此外,大邻居拥有三个委员会,即项目艺术委员会、社会委员会以及空间技术委员会,分管不同事宜(图4)。

图4 大邻居过渡项目组织管理图

为了有效沟通,大邻居通过应用程序及时向所有使用者发送消息,并将周例会和委员会的纸质报告张贴在基地的公共交流场所——中央火车站。此外,“大邻居”的所有成员每两个月会集中起来开议事大会,公开讨论和交流各项事宜。

(2)经济模式收支平衡

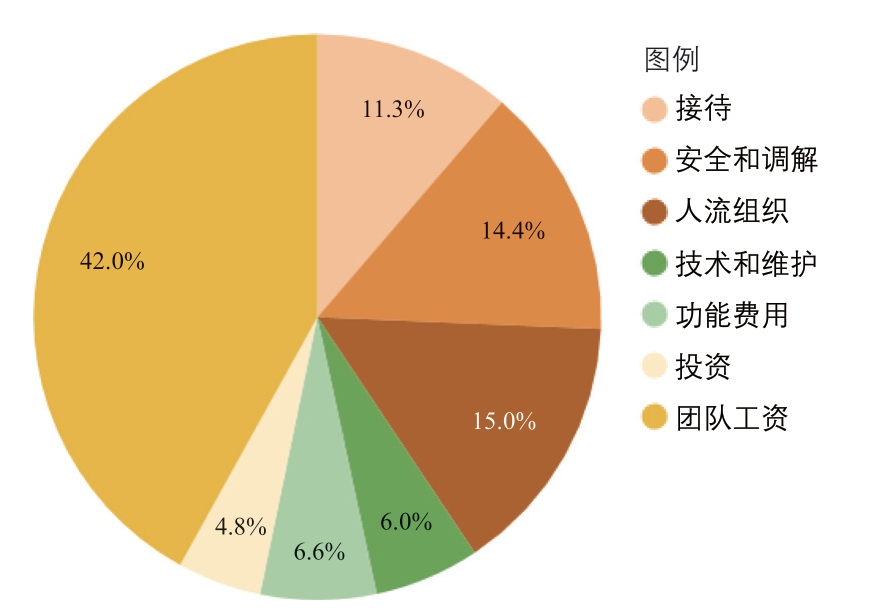

对于业主来说,大邻居项目的目的并不在盈利,而是平衡过渡时期巨额的维护管理费用(约100 万欧元)。“曙光”协会是项目的总负责,它与公共机构业主①圣文森·德鲍尔医院地块闲置期间,其产权所属的三个公共机构分别是巴黎都市规划公共公司、巴黎公共医疗救助机构(AP-HP: Assistance Publique-Hôpitaux de Paris)和法兰西岛大区土地管理公共机构(EPFIF: l’ Établissement public foncier d’ Ile-de-France),每年需支付安全维护管理费用高达100 万欧元以上。签订了“临时占用许可”,业主因此同意“曙光”协会免费使用场地,但需负责地块的维护事宜。

经济模式上,大邻居项目从开发伊始就建立在三个管理协会自负盈亏的设想上。鉴于此,开发团队面临的挑战是:若秉持公益项目的初衷,如何能够平衡项目运行和维护的巨大支出。这就需要核心团队在过渡功能筹划阶段做好策划。首先,需确定过渡功能的种类,项目主要有三个层面的功能需求。(1)社会层面:收容所、当日难民收容、再融入社会计划;(2)企业层面:提供办公场地、工作坊场地租赁服务;(3)文化与对外开放层面:活动组织与场地出租、餐饮、商业等。其次,需平衡各功能规模以达到收支平衡。项目的支出主要为三个方面:(1)领导团队人员(主要为三个管理协会的工作人员,其他参与者多为志愿者)的工资;(2)看门人费用;(3)日常维护运作(如安全调解、人流组织、技术维护、日常运行等)费用。此外,还有少部分支出用于投资。而收入一方面来自政府给予项目的补贴,另一方面来自以上三项业务的收入,分别为:收容对象缴纳的物业费,办公和工作场地的租赁费和餐饮与商业的盈利。确定各业务的规模是项目收支平衡的基础:收容功能是项目的初衷,但其收入甚微;公共办公虽有一定收入但出于项目的公益性质,其租金会低于市场价;由协会运营的餐馆和商业则是平衡项目收支的支点,但过多的餐饮商业有悖于项目的初衷。因此,各功能规模的平衡很重要。最终,经过“城市高地”协会的调研,将各项功能规模确定为:最主要空间用作收容所,容纳100 个床位;办公空间在其次,容纳140 个协会和团体;而商业和餐馆空间零星分散在主轴线建筑底层(包括3 家餐厅、1 家酒吧)(功能空间“过渡使用”第二阶段为例)。

以2019 年全年数据来看,由“曙光”协会负责的收容服务带来了30 万欧元收入(收容对象缴纳的物业管理费用),办公和工作坊场地租赁服务收入85 万欧元,餐饮和商业收入45 万欧元。此外,项目还申请到政府专项资金补助,如巴黎大区对于过渡使用项目的20 万欧元补助,国家对于收容工作的4 万欧元补贴,政府对文化活动场地包场租金的16 万欧元补贴。全年共计收入为180 万欧元[13],这些收入可以平衡以上提到的三大项支出,具体细项参见图5。

图5 大邻居项目支出比例表

资料来源:https://lesgrandsvoisins.org/les-grands-voisins/le-modele-economique/

以上精心策划的场地功能最终使得开发团队在保证公益初衷的前提下实现了项目的收支平衡。在这一经济模式下,核心团队也成功地将平均租金控制在每年每平方米250 欧元(含物业管理费和其他税费)。这一租金水平仅仅是该地段平均水平的一半,从而保证了大邻居项目的吸引力及其社会公益性。

3.4 过渡使用后:未来规划的探索

大邻居项目第二期结束后,医院地块将按计划在2025年建成生态街区。然而,这并不意味着过渡使用项目的意义局限于短暂的过渡期。事实上,鉴于过渡使用的成功,大邻居项目对街区未来的规划和发展产生了深远影响。正如巴黎市负责城市规划的副市长让-路易·密西卡所言,大邻居项目赋予了圣文森·德鲍尔医院新的灵魂(表2)。

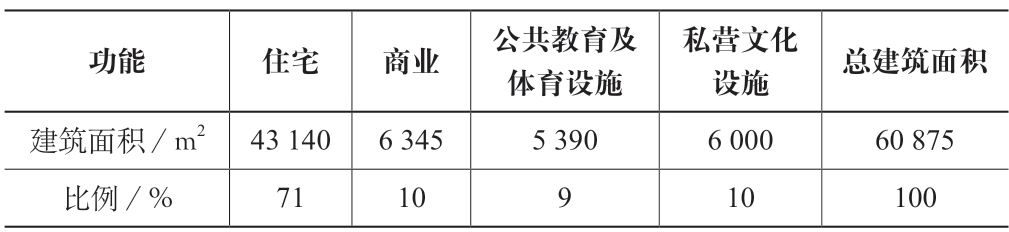

表2 未来生态街区功能规划

资料来源:作者根据https://lesgrandsvoisins.org/les-grands-voisins/futur-quartier/绘制

首先,在功能上,过渡使用解决了医院地块改造的难点,转变了过去地块功能单一、与周围街区关系割裂的负面形象。生态街区将采用混合功能模式,以居住功能为主,融入商业、教育设施、文体设施等。同时,住宅中50%为社会住宅,从而延续社会融合的宗旨。

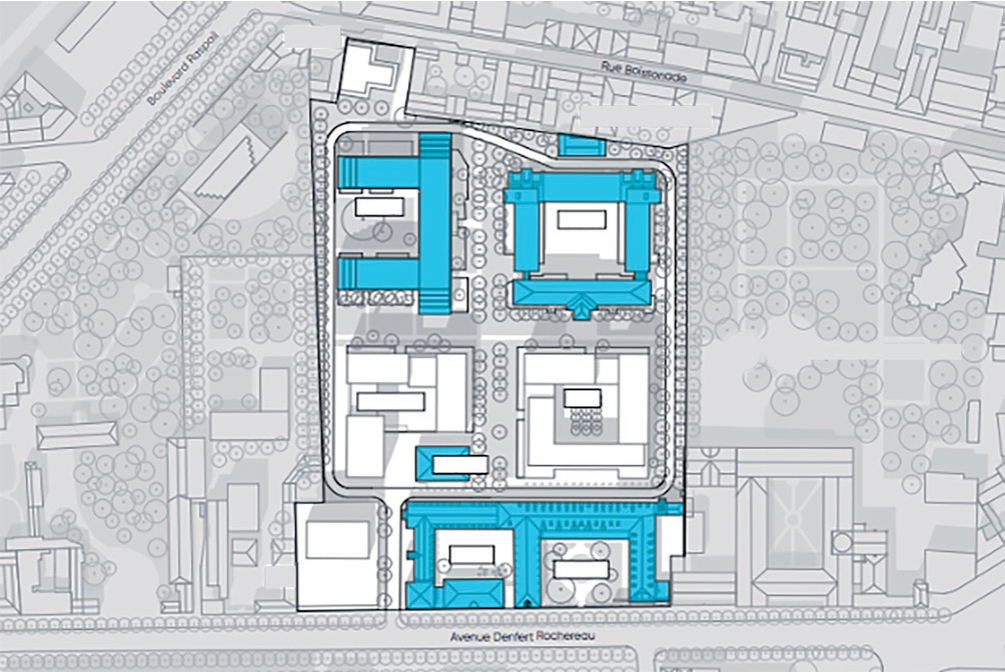

其次,在遗产保护上,考虑到保留医院建筑群不同时期的建造历史和记忆,60%的老建筑得以保留和改造,使之更加适应新的功能和节能要求(图6)。与此同时,新规划还将部分引入现代建筑,并考虑新旧建筑的融合。

图6 未来可持续街区中保留的历史建筑(蓝色)

资料来源;https://www.demainlaville.com/grands-voisins-ecoquartier-lhopital-saint-vincentpaul-paris/

再次,大邻居项目倡导的可持续发展也将在生态街区中得到延续:生态街区将比传统街区减少50%的能源消耗;街区倡导慢行交通,原医院内部的环形通道将被改造为与城市肌理相连通的绿道。

3.5 案例小结

综上所述,大邻居过渡使用项目不仅为空置医院的改造赢得了时间,促进了街区的活力,同时也为街区未来发展提供了全新的规划和管理方法。正如巴黎巴蒂诺尔街区规划公共公司(SPLA Paris Batignolles Aménagement)总经理让-弗朗斯瓦·达侬(Jean-François Danon)指出的,大邻居中让使用者共同创造空间和管理空间是一种全新的方式。这将迫使规划师们走出舒适区,去尝试新的规划方法。大邻居的成功也促使巴黎政府在城市发展方针上的变革,尤其是对规划目标的思考。

但同时,大邻居的实践也暴露出一些问题。一方面,多利益主体的共同参与不可避免地带来一些矛盾,例如:参与主体(居民、无家可归者、商人、艺术家等)间利益的差异带来的规划目标的差异甚至不可调和,磋商过程较为曲折,决策周期较长,等等。这些都需要在今后的实践中继续探索和优化。另一方面,大邻居虽是一次大胆的对于共同居住的“社会实验”,但包容性城市的建成并不是一蹴而就的,社会上对于项目乌托邦式的探索也存在不少质疑声。例如14区区长卡琳娜·佩蒂(Carine Petit)和“我们露营”协会主席尼古拉·戴迪(Nicolas Détrie)的表述,大邻居实践对于14 区居民来说是一次成功的“包容性教学”。但真正包容性城市的建设仍需要更多社会实践者长期不懈地努力。

4 法国过渡使用对我国历史建筑和街区适应性再利用的意义和思考

过渡使用作为一种城市复兴理论和模式自1980 年代诞生以来得到越来越多的实践。近年来在国际上,其发展进入了以自下而上、创新性和实验性以及公益性为主的新阶段。在历史建筑和街区再利用上,法国的过渡使用经验给我国提供了更多角度的思考,主要体现在以下四个方面。

(1)从街区遗产的角度看,过渡使用虽不等同于遗产保护,但客观上对保护有利,可以一定程度地扭转街区衰败的形象,提升地块的文化资本和社会价值。需要明确的是,过渡使用是一种城市复兴模式,其对于建筑的改造并不以修缮为目的,甚至对象也不一定是保护建筑。但在对既有老建筑的使用过程中,过渡使用一方面可防止空置建筑物被非法侵占,另一方面也在一定程度上阻止了建筑进一步的衰败。在此过程中,街区遗产的价值也会逐步凸显并更易被大众知晓。这些正是遗产保护社会价值的体现。

(2)从街区再利用的角度看,过渡使用为再生地块寻求因地制宜的发展功能和模式提供了试验的机会和缓冲的余地,有利于突破笔者开篇提到的地块改造周期长和新用途适应性难两个瓶颈。过渡使用实践探索是以使用者为基础的、适合社区更新的改造模式,杜绝拍脑袋式的功能置换和对短期经济利益的追求。以大邻居地块为例,2010 年初,其改造条件并不完善,地块在数十年的准备过程中经历了两个阶段的过渡使用期,为其最终项目的立项争取了宝贵的融资和探索时间,也为项目任务书的最终确立提供了混合功能和社区中心的成功经验,奠定了坚实的群众基础。

(3)从社会可持续发展的角度看,过渡使用的非营利性质有助于维护社会的公平。在存量更新为背景的今天,随着历史建筑的价值被大众所认知及其稀缺属性,历史街区摇身一变,从破败的贫民窟走向绅士化的另一个极端,贫困人口被排斥在改造之外。在这一方面,大邻居项目给我们提供了很好的借鉴:在其过渡阶段,业主为住房困难人群提供了600 余间临时性住房,同时以低廉的租金让原本难以承受小巴黎租金的艺术家和手工业者入驻;且在最终改造项目中,贫困人口的居住问题也被充分考量。这些在一定程度上促进了社会阶层的融合和社区的团结。

(4)从规划创新的角度看,过渡使用为建筑和街区未来的发展提供了全新的规划复兴和管理方法。目前,我国的历史街区更新仍多以物质空间利用为出发点,对短期的活动与土地利用间的关联机制探索不足。然而,城市复兴的不确定性要求规划和改造逐步从结果转向过程,其具体应对的解决方式不应寻求一劳永逸,而是在有限时间内精准干预并不断进行调整。传统的终极蓝图式的规划也将被渐进式的、持续变化的规划所取代。大邻居案例中,在项目策划层面,多学科主体参与筹划并在实践中逐步进行功能调整的模式更有利于营造出混合使用空间。在项目管理层面,共同管理模式是多功能长期兼容的保证。此外,过渡使用的价值并不止于项目实施期间,其实践中所创造的场所精神也将在此后的复兴规划中得以延续。这些都可以作为我们街区改造管理的借鉴。

纵观我国,虽然过渡使用理论目前尚无系统研究[10],但其相关实践已悄然兴起,其中较为典型的是上海的田子坊里弄(泰康路北街区)。街区最初因产业转型,大量工厂关闭空置,由街道出面将厂房租赁给艺术家作工作室。随着街区艺术氛围日渐浓厚,里弄居民自发将自己住宅出租给艺术家和商家,参与到街区变革中。街区在自组织中逐步由厂房和住宅混合功能向艺术商业功能转变。最终,在规划团队和政府的支持下,政府与地产商签订的土地租赁协议被废除,地块的用地性质和详细规划得以修改,“居改非”的“过渡功能”得以合法化,里弄遗产也终于得以保护。除此以外,北京798 厂区等街区也经历了类似的过渡使用推动地块转型和遗产保护的过程。相比其他规划先行、前期投入大量资金却因高租金或功能不接地气而空置率居高不下的创意园区,经过过渡使用检验的街区更符合这一区域的发展趋势。

需要注意的是,我国过渡使用实践的兴起多处于法律的模糊地带,有官方参与和认证的不多,并没有形成一定的系统,且管理上由于缺乏政策支持和第三方专业协会的介入,使得街区管理混乱、易受市场规律的影响而偏离初衷,最终走向绅士化和商业化的道路。田子坊和798 厂区后期艺术家的迁出和过度商业化就是例子。

那么,如何更好地促进过渡使用在中国的实践呢?通过对法国实践难点的观察研究并结合中国的国情,笔者提出两点建议。一方面,需要在规划和制度层面进行大胆创新。规划上,具体可参考法国《地方城市规划》文件中《规划管理方向》因地制宜的规定和对特定用地性质的补充规定(如大邻居项目中的“重大城市设施地块”)。这些非教条式的条款都给过渡地块的功能变更提供了法律依据。同时,对不同改造规模的项目提供差异性的法律程序选项。例如:针对具有重大价值的历史建筑的大规模改造进行严格把控;而对于一般性的历史建筑和地段及小规模改造,在改造程序上给予适当的灵活性,为其过渡项目的开展提供一定便利性。具体可借鉴法国的事先申明程序、建造许可证或规划整治许可证的相关规定。另一方面,政府也应提供一定政策支持,引导公有和私有产权人共同参与和第三方专业协会的介入。这些支持可以是政府的主动引导和激励策略,如相关税费和租金的减免或对某些公益性功能的补助等,也可以提供可靠的技术支持和与其他参与者的联系等。公私产权人的共同参与才能促进过渡使用模式的繁荣,第三方协会的介入能够一定程度上平衡各方利益,避免过度市场化的改造行为。

5 结语

不可否认,每一栋建筑、每一个街区的再利用都有其特殊性,其形式和模式会根据国情、地块、社会环境的变化有所不同。但正如澳大利亚古迹遗址理事会在《适应性再生设计纲要》中所阐释的:成功的适应性再生需要多学科间的相互合作、社区利益相关者的参与及不断修正的规划设计沉淀[14],而这些也是法国的过渡使用实践给我们带来的启示。

注:文中未标明资料来源的图表均源自大邻居过渡使用项目官网https://lesgrandsvoisins.org/,照片为作者拍摄。

[1] CONEJOS S,LANGSTON C,CHAN E H W,et al.Governance of heritage buildings: Australian regulatory barriers to adaptive reuse[J].Building research &information,2016.DOI: 10.1080/09613218.2016.1156951.

[2] PECHU C.Les squats[M].Paris: Presses de Sciences Po,2010.

[3] DIGUET C.L’ urbanisme transitoire: optimisation foncière ou fabrique urbaine partagée[M].IAU-Institut d’ Aménagement et d’ Urbanisme de la Région Île-de-France,Janvier 2018.

[4] MERLIN P,CHOAY F.Dictionnaire de l’ urbanisme et de l’ aménagement[M].Paris,PUF: 1988.

[5] TONNELAT S.Interstices urbains.Entre contrôles et mobilités,quatre espaces résiduels de l’ aménagement[D].Thèse: Université Paris XII et City University of New York.

[6] SOLA-MORALE,I D.Terrain vague.anyplace[M].Cambridge: The MIT Presse,1995: 118-123.

[7] BEGUIN F.Vagues,vides et verts[J].Le visiteur,1997,3: 56-69.

[8] Institut d’ Aménagement et d’ Urbanisme de la Région Ile-de-France (I.A.U.IDF).Les décisionnaires locaux sur l’ évolution du tissu industriel et de faire connaître les terrains vacants sur lesquels des opérations d’ aménagement peuvent se réaliser [R].1985.

[9] 杨舢.城市研究的新视角——“过渡使用”国内外发展与研究[J].国际城市规划,2019,34(6): 49-55.DOI: 10.22217/upi.2018.094.

[10] DUBEAUX S.Les utilisations intermédiaires des espaces vacants dans les villes en décroissance.Transferts et transférabilité entre l’ Allemagne et la France[D].2017.

[11] ANDRES L.Temps de veille de la friche urbaine et diversité des processus d’ appropriation: la Belle de Mai (Marseille) et le Flon (Lausanne)[J].Géocarrefour,2006,81(2): 159-166.

[12] Ville de Paris.Plan local d’ urbanisme de Paris (PLU de Paris)[EB/OL].[2020-09-01].https://www.paris.fr/pages/le-plan-local-d-urbanisme-plu-2329.

[13] Site officiel des Grands Voisins.[2020-09-01].https://lesgrandsvoisins.org/les-grands-voisins/le-modele-economique/.

[14] Australian International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)Burra Charter Office for Design and Architecture Design Guidance Note 1.2.1: Adaptive Reuse.Government of South Australia[R].2014.