进入21 世纪以来,以绿色基础设施(GI: Green Infrastructure)为核心的城市发展理念逐渐兴起,各地结合不同需求和地域特点展开探索,形成了多种主流的GI建设模式。其中,以西雅图为代表的环境宜居模式以清晰的规划目标、多要素的规划框架、健全的管理体系为特色,逐步实现了宜居生活环境的根本目标。西雅图绿色基础设施建设模式与我国生态文明建设过程中城市空间规划体系构建导向具有一致性,对探索中国绿色宜居城市建设具有深刻的借鉴意义[1]。基于此,本文对西雅图GI 建设模式及其创新发展进行深入解析,并基于西雅图GI 规划经验,提出构建一套本土化的环境宜居GI 规划与实施体系,全面助力中国良好人居环境建设和城乡可持续发展。

1 绿色基础设施的理念和应用模式

1.1 绿色基础设施理念解析

19 世纪以来,GI 概念逐渐演化,演化过程可分为三个阶段[2]。第一阶段是早期雏形期,以工业革命为节点,是针对城市人口快速聚集带来的公共卫生问题开启的环境整治、城市美化运动。1856 年建成的纽约中央公园是第一个服务于大众的绿色空间,成为GI 思想的早期雏形。第二阶段是框架形成期,以1960 年后生态保护运动发起为开端。针对城市化高潮导致的景观破碎化现象,基于绿道理念建设的贯穿城乡并连接绿色空间的线性纽带奠定了GI 的结构基础。第三阶段是理论完善期,以1990 年代以来多领域的快速发展为特征。在精明增长、低影响开发等领域的推动下,贝内迪克特和麦克马洪(Benedict &McMahon)于1999 年首次对GI 作出定义,即“由自然区域和其他开放空间所组成的互相联系的网络”,综合化GI 理念由此诞生[3]。

发展至今,GI 理念逐步完善,在不同尺度上具有不同指向。全国、区域尺度,GI 是提供基本环境功能的保存或恢复自然土地和水域的互联网络,侧重于保护国土和区域生态格局,维护大尺度生态过程,包括中心控制区、连接和小型场地三大要素。城市尺度,GI 是能够提供基础性生态服务和人居环境服务的自然、半自然和人工的生态网络系统[4]。场地、街道尺度,GI 作为城市雨洪管理系统的一部分,是由一系列自然和人工系统定义的水质保护的综合方法(如河流生态恢复技术、绿色屋顶技术等)[5]。

1.2 绿色基础设施规划应用类型

目前,欧洲、北美等地从多角度、多目标展开了GI规划与实践。根据其侧重点不同,可以分为三种应用模式(表1)。一是土地管理型,该模式多立足于较大尺度范围,通过各种方式如绿色基础设施评价模型(Green Infrastructure Assessment Tool)、“绿色复印”(Green Print)地图,快速识别并评估土地优越性,实现土地资源的科学利用与开发[6-8]。二是环境宜居型,该模式顺应人居环境理论、田园城市等宜居城市发展思想,重点关注建成的城市区域,将影响城市宜居性的若干要素(如公共空间、生物多样性等)纳入GI 规划体系,实现GI 对城市环境质量的提升[9-11]。三是生态韧性型,该模式提高了应对城市不确定环境挑战(如海平面上升、洪水风暴等)的意识,关注人与自然环境相互依存作用,加强了对城市水环境的管理和人文景观的设计,充分发挥GI的韧性功能[12-13]。

表1 绿色基础设施实践模式比较

资料来源:作者根据参考文献[6-13]整理绘制

以上三种实践类型各有侧重。其中,环境宜居模式以打造舒适宜人的城市生活环境为根本目标,是GI 建设实践中较为独特的类型,吸引了各大城市展开相关规划。充分理解该模式并展开相关经验的应用,将极大提升我国城市环境建设的品质。下文将结合西雅图案例对该模式进行深入解析。

2 美国西雅图市绿色基础设施规划模式

西雅图是率先推进环境宜居型GI 研究与实践的代表城市之一,其GI 规划紧密结合日趋复杂的城市需求,构建出多元要素互联的GI 网络,并形成了一套成熟的自上而下的GI 实施管理体系,有效提升了当地人居环境质量和居民福祉。

2.1 契合人居需求变化的绿色基础设施规划目标

西雅图GI 建设框架的形成离不开各阶段的规划探索。1903 年,西雅图市提出创建和谐优美人居环境的目标,并委托奥姆斯特德兄弟景观规划设计事务所制定了西雅图《综合公园和公园道规划》(A Comprehensive System of Parks and Parkways),用以指导未来收购和开发城市公园系统。20 世纪末随着城市居民对户外场所的需求提升,西雅图市编制了“蓝环计划”(The Blue Ring: Connecting Places),将现有的、拟建的公共和私人开放空间与适宜步行的街道连接起来,旨在打造连续健康的公共领域。

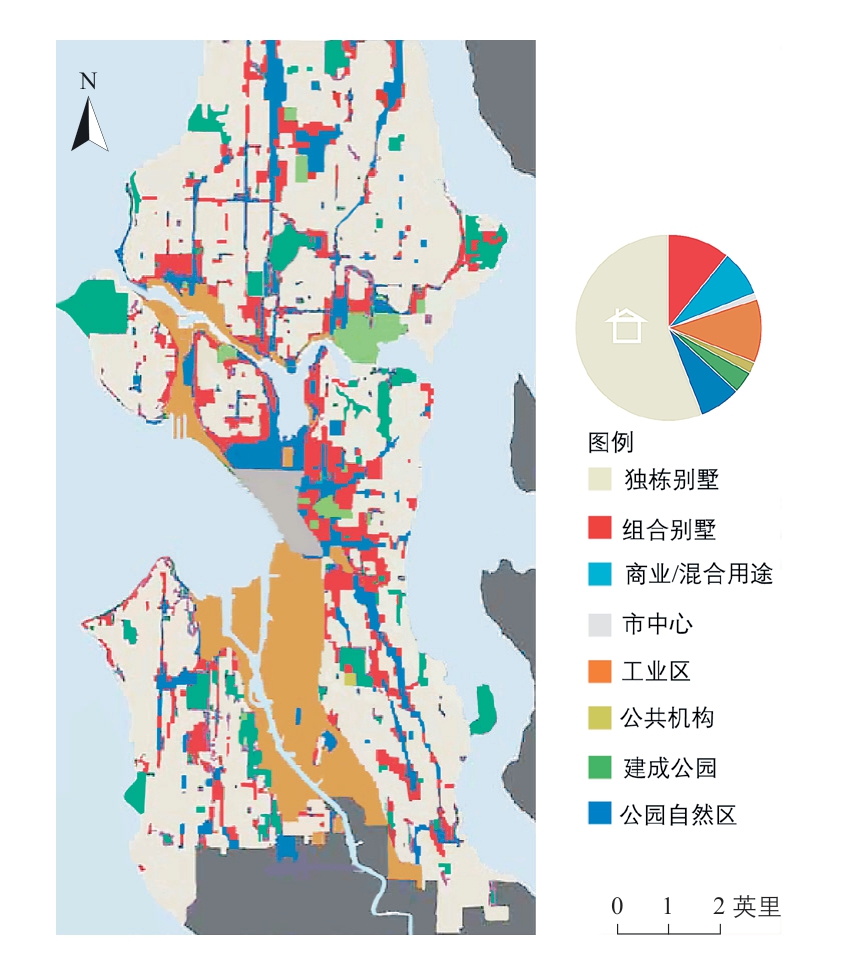

随着西雅图大都市区化进程加速,人口增长和密集化城市空间所致的城市生态循环系统被破坏和居民健康素质降低等问题不断恶化[14-15]。对此,2006 年西雅图市颁布了“2100 西雅图开放空间规划”(Open Space Seattle 2100),尝试借助GI 手段,通过重塑开放空间格局、修复水文循环等方式,规划一体化城市GI 网络。该规划一举奠定了西雅图迈向宜居城市的基础框架,也成为影响最广的城市GI 专项规划之一[2]。回顾该规划的内容框架,规划在充分分析城市现有环境要素和分区现状的基础上,提出了新的开放空间、环境、经济发展与交通等GI 指导政策,通过紧密的实施管理形成目标明确、要素分明的环境宜居型GI 建设模式,对其他面临类似问题的城市GI 建设具有较强的借鉴意义。下文将通过规划编制和建设进一步分析环境宜居型GI建设模式的内涵。

2.2 基于五大要素的绿色基础设施规划框架

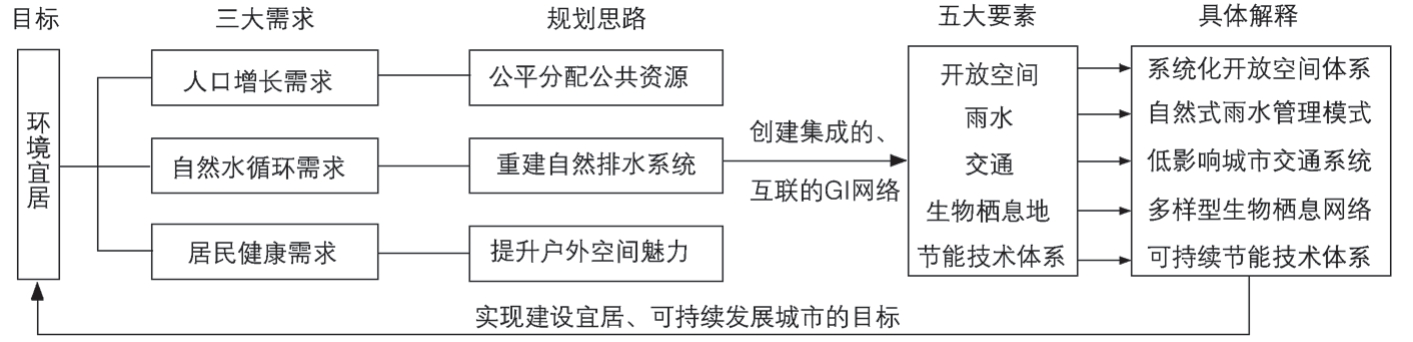

西雅图GI 规划针对“人口增长、自然水循环和居民健康”三大需求,提出了公平分配公共资源、重建自然排水系统和提升户外空间魅力三方面规划思路,以开放空间、雨水、交通、生物栖息地、节能技术体系五大要素为基础,在强化各要素联系的同时,将城市各类功能串联为一个整体,编织出蓝绿交织的宜居GI 网络(图1)。

图1 西雅图市GI 规划框架

2.2.1 构建系统化开放空间体系

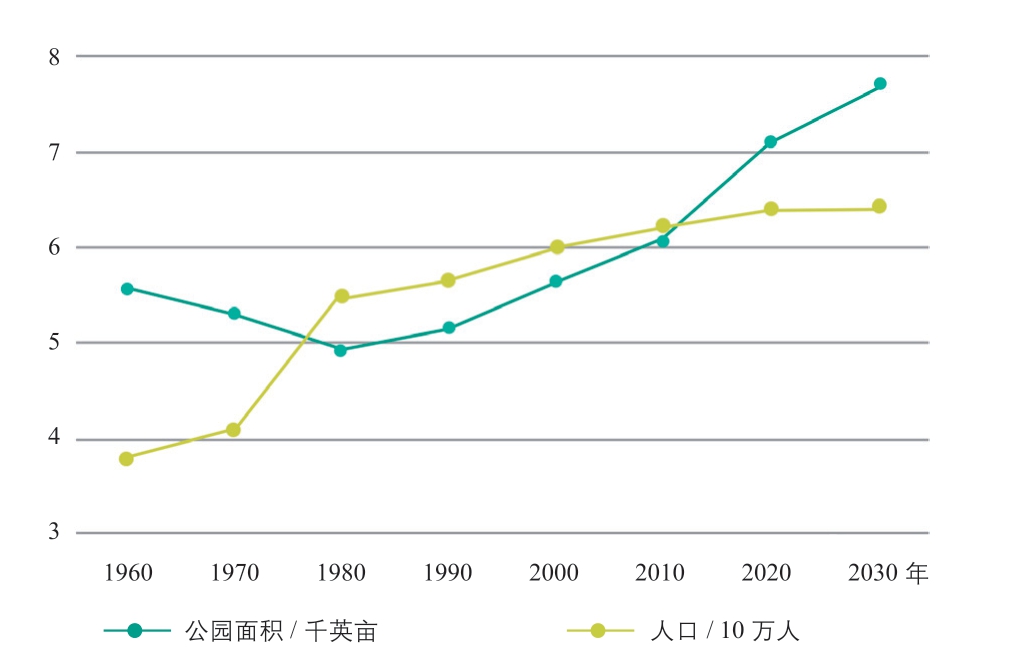

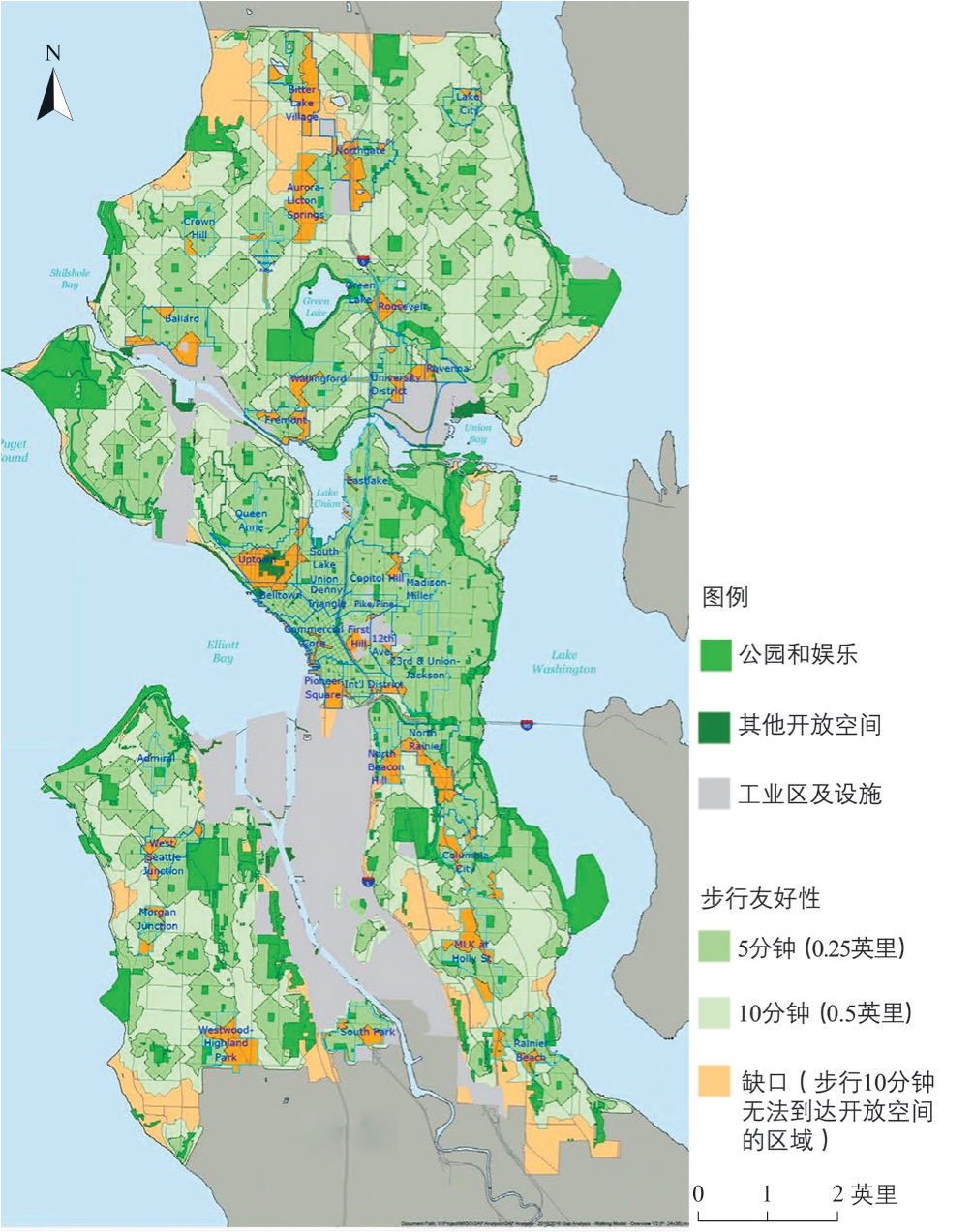

为了实现对城市土地的高效利用,西雅图基于连接和共享的理念探索城市开放空间设计。1903 年《综合公园和公园道规划》通过林荫道系统连接现有和规划中的公园,奠定了当地开放空间的基本格局。针对城市发展过程中对开放空间的需求,“蓝环计划”从多角度入手,形成了一体化与多功能化的城市开放空间体系。宏观层面,将现有和规划的市中心开放空间、步行道与绿带连接起来,以增加城市开放空间面积和步行可达性,并利用绿色环路将滨海区与内陆高地相联系,使之形成一个“网络中心+连接廊道”的连贯空间系统。微观层面,充分开发城市公共领域的多功能性,创造混合型开放空间。例如:街道融入空间美学的同时包含清洁雨水、河流走廊等功能;夜间关闭交通流量小的街道,为打球、散步等居民休闲活动提供空间[16]。为了更好地管理城市土地资源,西雅图政府依据公园用途、总体规模等属性对其进行分类管理,并将街道、城市森林、水资源等纳入开放空间体系,保障公园面积随着人口增长稳步提升[17](图2)。此外,以构建步行友好型城市开放空间网络为目标,西雅图市注重开放空间在城市内的均匀分布,利用GIS 等软件绘制步行空间网络,以指导未来城市公园的收购与开发(图3)。

图2 西雅图人口增长与公园面积增长对比图

资料来源:作者根据参考文献[17]绘制

图3 西雅图步行空间地图

资料来源:https://www.seattle.gov/ArcGIS/SMSeries_GapAnalysisUpdate2017/index.html

2.2.2 探索自然式雨水管理模式

有别于将雨水分流到地下管网的传统管理方法,西雅图以恢复场地原始水文条件为目标,探索贴近自然的特色雨水管理模式,实现了城市水文生态的系统修复。

西雅图雨水管理行动始于1999 年“自然排水战略”(Natural Drainage Strategies),项目起初旨在减少不同流域的雨水流量,后来转向控制合流制下水道溢流。2003 年著名的试点项目“街道边缘替代方案”(Street Edge Alternatives)通过增加街道边缘透水面积使雨水下渗,利用自然生物和化学过程进行水净化,推动了GI 在社区层面的建设[18]。对系列试点项目精心设计、安装、监控,后将该项目推广至整个城市,逐步形成多尺度、多阶段的渐进式雨水修复模式。

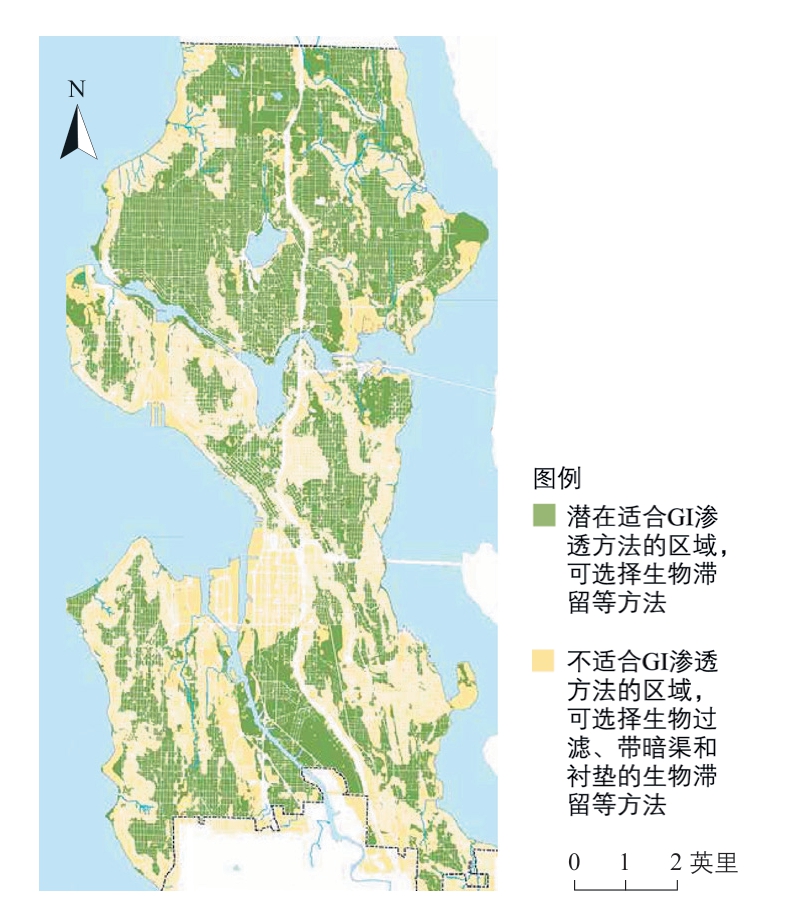

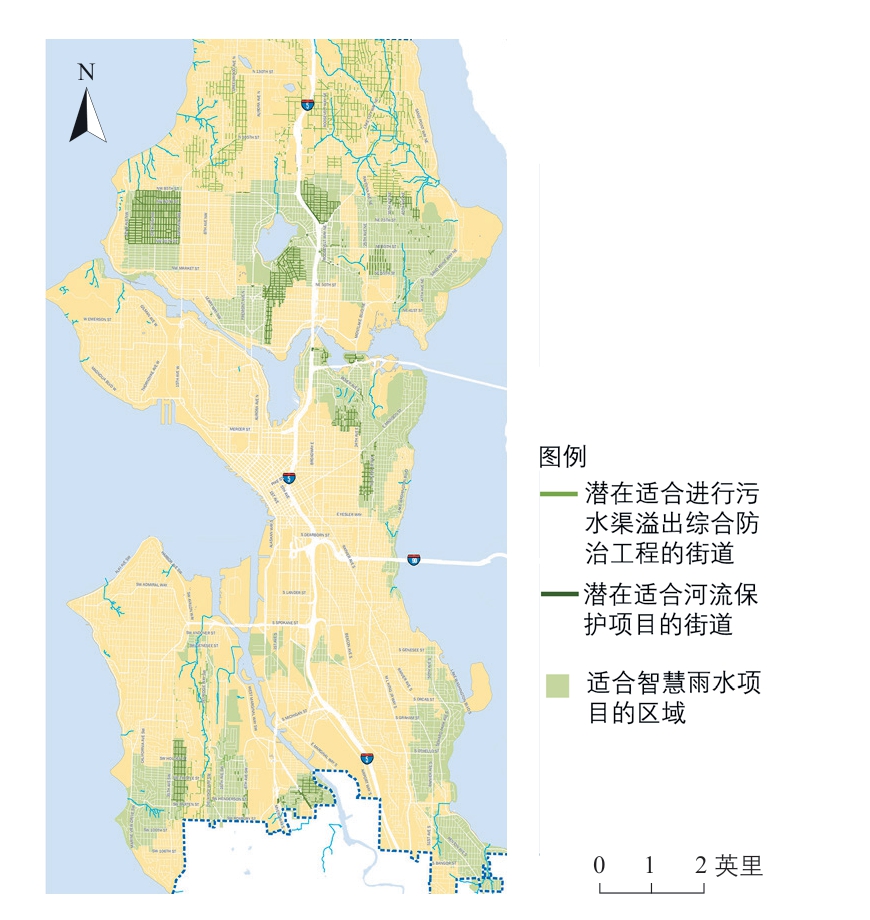

为了更加科学地管理雨水,2015 年“西雅图雨水实施战略”采取因地制宜的管理方式,即基于现状调研与分析,根据不同区域特征对区块进行划分[19]。一是建立“西雅图渗透潜力地图”分析不适宜GI 渗透方法地区,如陡峭的斜坡、底层基岩、高地下水位等场所(图4)。对于无法进行雨水渗透的区域,选择暗沟、衬垫、雨水蓄水池和绿色屋顶等针对性生物过滤或滞留方式进行雨水收集、净化,最终将清洁后的雨水储存或排入河道。二是根据城市不同区域特征和差异进行项目划分,基于对不同场地生态和水环境进行的充分调查,采取适宜的项目发展策略方向和合适的技术措施(图5)。如今,西雅图雨水管理量稳步提高,城市水环境质量得到了明显改善。

图4 西雅图渗透潜力地图

资料来源:参考文献[19]

图5 西雅图项目划分地图

资料来源:参考文献[19]

2.2.3 构建低影响城市交通系统

考虑到汽车交通对环境的污染,西雅图构建了低影响交通体系,即规划和完善相应设施和区域,倡导骑车、慢跑、散步等对环境产生低影响的交通出行方式,提升城市可达性和公平性[20-21]。

“2100 西雅图开放空间规划”提出从依赖汽车交通过渡到新的交通模式。宏观上将自行车道和步行道与城市开放空间整合;微观上通过一系列建设活动如建设路侧自行车缓冲区、增加行人专用坡道等增加市内骑行、步行安全系数,形成联通性较强的慢行网络。为了实现个体行为与生态环境的良性交互,2007 年西雅图市议会颁布的《完整街道条例》(Complete Streets Policy)要求西雅图交通部将植草沟、雨水花园等雨水管理设施植入城市道路等基础工程项目,为城市街道创造更多健康绿色空间。

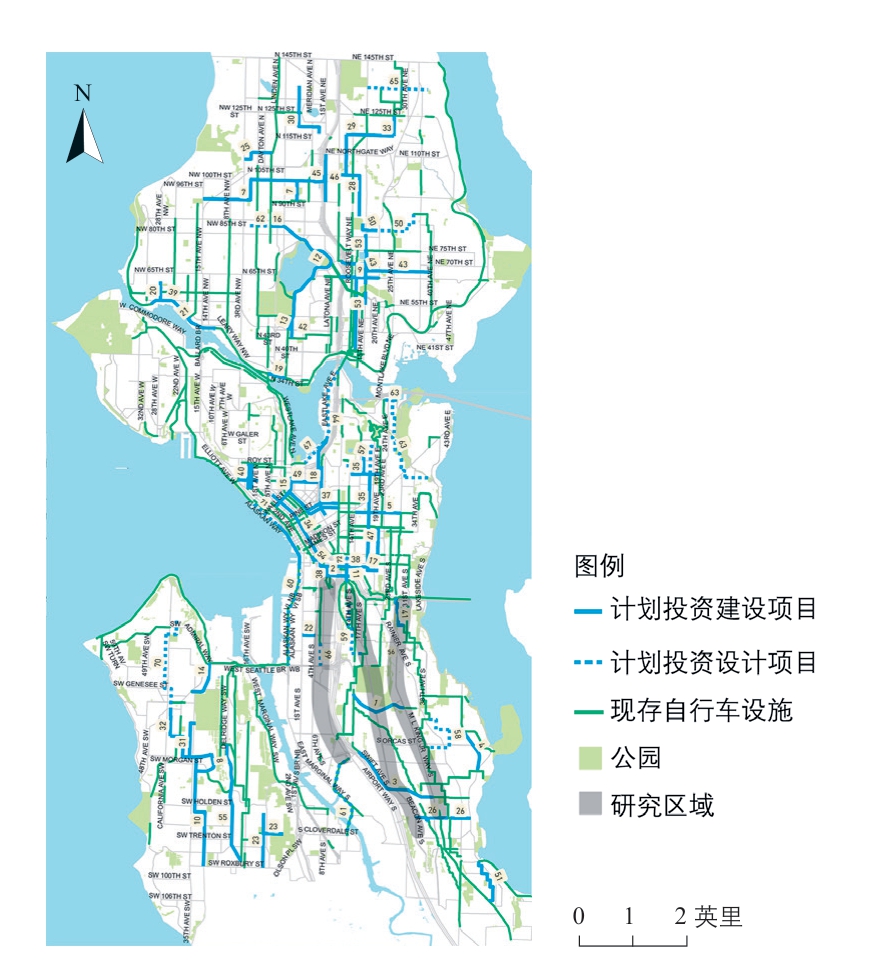

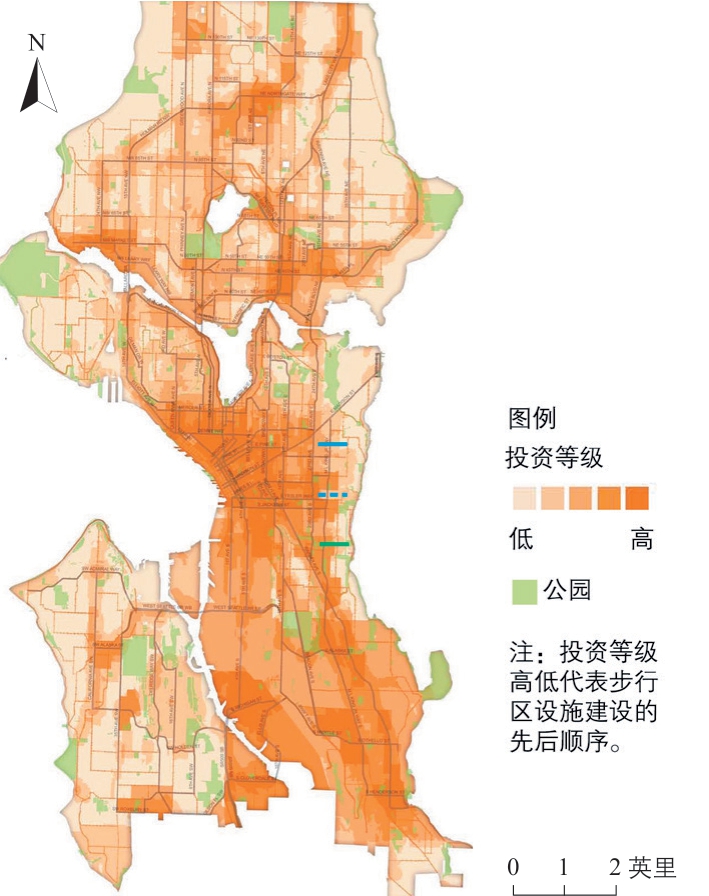

最新版西雅图“步行总体规划(2009 年)”(Pedestrian Master Plan,2009)和“自行车总体规划(2014 年)”(Bicycle Master Plan,2014)进一步强调根据需求分批完善步道和自行车道设施建设,构建与开放空间高度连通的绿色交通体系(图6,图7)。邻里绿道被确定为城市自行车网络的重要组成部分,通常铺设在交通流量低且坡度平缓的道路上,设置道路穿越标识、行人安全岛和人行横道等步行友好设施。绿道连接着学校、公园和邻里中心等关键目的地,为城市提供更广泛的互联系统[17]。

图6 西雅图自行车总体规划

资料来源:https://www.seattle.gov/Documents/Departments/SDOT/About/DocumentLibrary/BicycleMasterPlan/190613_BMP_Imp_Plan_FINAL.pdf

图7 西雅图步行区设施投资等级

资料来源:https://seattletransitblog.com/2009/05/07/draft-pedestrian-master-plan-released/

2.2.4 营建多样型生物栖息网络

西雅图采取“陆地+河段”的叠加修复方式,即采取增加城市森林面积和修复河道栖息地等手段,提升当地生物多样性。

森林管理方面,西雅图市致力于促成绿色健康且相连的森林网络。2007 年,西雅图《城市森林管理计划》以2037年林冠覆盖率提升至30%为目标,提出开发植被数据分析模型和报告[24]。该计划将整个城市划分为8 类管理单位,管理林冠覆盖情况(图8);并通过限制树木砍伐、鼓励结构间伐和促进多龄森林发展等方式,制定长期管理城市森林的路径。2010 年,森林生态系统价值研究(i-Tree survey)随机抽取了西雅图市223 块土地,对地块树木进行了叶面积、害虫易感性等分析,并基于评价结果更新了2007 版管理计划,对西雅图城市森林整体状况和挑战作了进一步说明。

图8 西雅图城市森林管理单位划分

资料来源:http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Trees/Mangement/2013_Urban_Forest_Stewardship_Plan.pdf

河道修复方面,西雅图重点关注河岸改善和河口栖息地修复(图9)。面对河道生态功能退化问题,西雅图开放空间规划指出从小流域生态单元出发,修复以水体为基本要素的生态廊道。2017 年,西雅图公共事业局(Seattle Public Utilities)实施“保护我们的水体”(Protect Our Waters)计划,制定了流域管理框架。其策略是通过小型修复项目的积累,使栖息地构成较大的关键性斑块,形成网络的潜在连接[23]。相关项目通过整理合适的潮间带高程和坡度、移除河岸硬化、增加浅水滩等方式,修复未来网络规划的关键廊道和节点[24]。

图9 西雅图河道流域规划

资料来源:参考文献[18]

2.2.5 推广可持续节能技术体系

针对城市能源过度消耗问题,西雅图从生态理念设计和能源结构优化出发,构建了可持续的城市节能技术体系,涵盖建筑、交通和电力系统等多方面。2000 年起,西雅图开始实行绿色建筑政策,即通过引入自然光、增加住宅和商业建筑绿表植被、设置雨水收集设施等方式,增加建筑的隔热和遮阳功能,以减少夏季降温和雨水处理的能源消耗。2006年,西雅图针对未能良好利用城市可再生能源的问题,提出发展都市农业,支持城市物质循环[9]。在政府和非营利机构的支持下,许多西雅图社区将公共闲置绿地改造为既可生产有机食品又能支持当地动物生存的都市农场或苗圃,在降低都市热岛效应的同时,为居民提供了健康多元的生活方式。此外,西雅图自2007 年以来积极升级电力供应结构,注重培养市民的低碳意识[25]。为实现2050 年100%使用清洁能源发电的最终愿景,西雅图逐步淘汰火电和燃料发电,转向使用如太阳能、风能等可再生能源,降低城市整体能源需求。

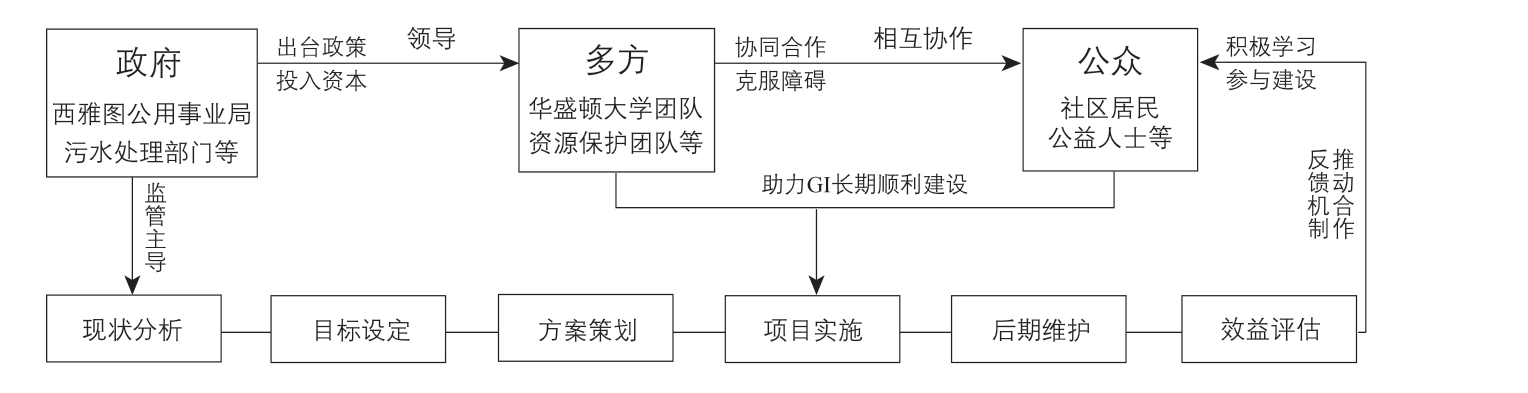

2.3 “政府领导—多方协同—公众参与”的绿色基础设施实施管理

通过建立完善的管理、合作和反馈机制,西雅图形成了政府主导、社会团体多方合作和普及化公众参与的GI 实施管理保障体系,即“政府领导—多方协同—公众参与”模式(图10)。该模式使得政府、社会、群众三方达成共识,共同推进宜居城市的建设。

图10 西雅图自上而下的GI 实施管理体系

2.3.1 城市政府发挥关键领导作用

西雅图市政府在GI 建设过程中扮演着政策制定者、财务监督者、项目推进者等重要角色,通过强有力的部门组织和领导来保障GI 规划的有效顺利实施。

一是通过颁布强制性政策、激励性补贴等措施对GI 项目进行约束和管理。西雅图2016 年修订的《雨洪管理条例》(Stormwater Code)强调对方案的提交和审查要求,加强对场地雨洪径流去向管理以及对项目场地侵蚀防治的要求等,增加15%的GI 项目对雨洪径流进行管理[26]。二是建立长期的财务和资本投入跟踪计划,形成积极的验证和反馈机制。西雅图市政府根据规划对GI 进行了巨额投资预算(6.5 亿美元/年),为每个市政项目的雨水设施提供资金支持。在项目后期,通过建立可持续基础设施倡议和GI 成本效益矩阵,收集和跟踪有关资金投入的大量信息,以充分评估每年的资金投入和使用状况,帮助决策者全面有效地把控和调适GI的实施。

2.3.2 建立多群体的团队协作模式

除政府主导外,GI 环境宜居模式强调当地政府与相关民间组织等多方的协作,聚集不同身份背景的工作人员,实现多学科、跨领域合作。

一是在方案策划中,不同背景人士提供的多元协同视角为规划提供全面考量。西雅图绿色未来研讨会(Green Future Charrette)是团队合作式设计的典范,在此研讨会上,规划师、环保主义者、开发商等不同团体组成23 个会议小组,为未来城市建设提出解决路径。二是在实施过程中,利益相关方的有效合作为项目的顺利实施提供重要保障。在自然排水战略的安全性和适用性受到质疑时,西雅图公共事业局和应急与交通部门共同对道路进行重新设计,整合出新的设计指南,改善了场地交通状况。三是在后期维护上,各组织间的良好配合能及时满足各类需求。例如在雨水管理过程中,西雅图资源保护团队与公共事业局积极展开合作,通过社会培训、出售水桶等自然护理用品的方式提供人手和物资,在解决了项目实施需求的同时实现盈利。

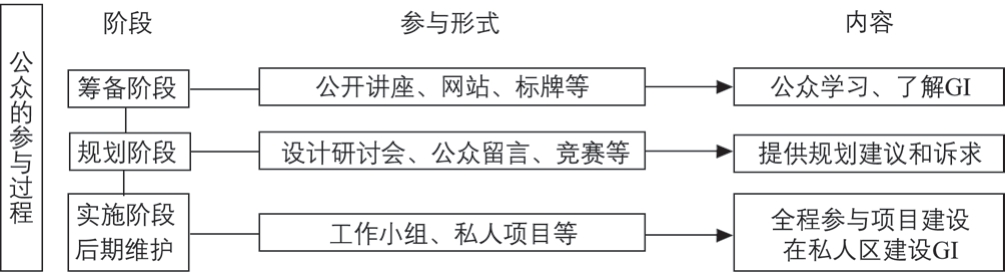

2.3.3 营建公众参与的多元化机制

公众参与是GI 建设过程中不可或缺的一环。西雅图广泛的公众参与机制使得民间力量贯穿于GI 建设的各阶段,GI 逐步获得社会认可和支持(图11)。

图11 西雅图公众参与机制

一是公众有充分了解和学习GI 的机会——可以通过公共讲座、公开培训、户外学习等接受多种形式的普及化教育和科普。公众能够从西雅图政府官网每半年更新的GI 项目进展报告中获取及时且全面的信息。二是公众可以广泛参与GI 规划流程——可以在各种大型公众会议、圆桌会议上发表意见,被鼓励并提供机会参与城市决策,包括城市交通设施、公园规划等[26]。三是公众可以学习并自发开展私人GI建设活动——私人业主被鼓励建设小型雨水花园和蓄水池以帮助控制雨水污染。社区居民通过培训学习GI 的基本操作,如植树、堆肥、雨水花园建造等,实现家庭的雨水管理。

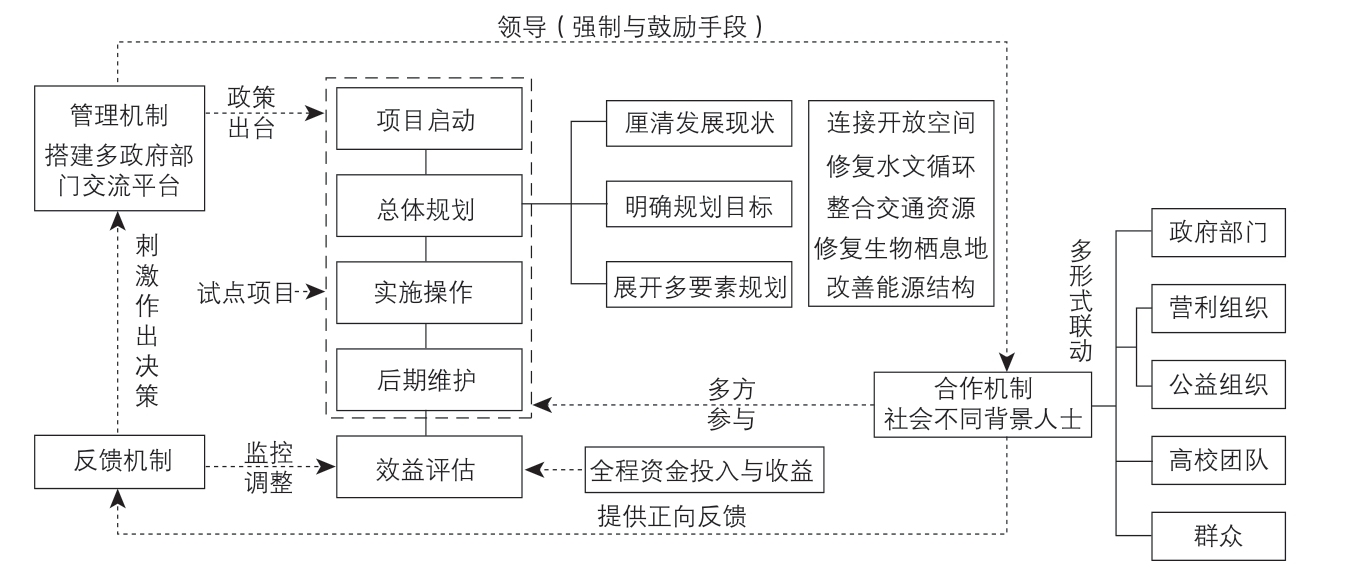

3 对我国城市绿色基础设施建设的启示与建议

近年来为了维护良好的人居环境,国内许多城市将宜居和可持续纳入发展主题。然而不可否认,与城市宜居性密切相关的GI 研究和实践在我国起步较晚且发展较为缓慢,存在缺乏宏观整体规划、现有规范不够健全、市场响应度低等问题,因此多停留在学术探讨层面[27]。通过总结西雅图GI规划及实施的经验,笔者认为我国GI 建设应从“规划内容、实施方案、保障体系”三方面前瞻布局,按照“项目启动—总体规划—实施操作—后期维护—效益评估”的建设环节,构建可持续发展模式(图12)。

图12 我国环境宜居GI 发展模式建构示意图

3.1 统筹布局规划,构建一体化蓝绿网络

GI 规划贯穿城乡规划的各个层次,因此应深入贯彻GI思想,将GI 融入城市发展计划的基本框架,形成统筹化规划管理机制。

规划过程要注意以下要点。一是在规划前期,应搭建统一的交流平台,促进市政、园林、规划、交通等多个政府部门有效合作,推动协同管理与监督机制的建立,及时解决各职能部门和利益群体之间的交流障碍和纠纷。二是应梳理城市发展现状,对城市GI 资源进行科学评估,掌握城市现有空间、植被、水资源等环境要素,明晰城市各区域人群密度、贫困等级、社会脆弱性差异等,厘清GI 需求匹配格局。三是明确规划目标,以国土安全性、城市宜居性、社会公平性为重点,合理预设实现环境目标应达到的GI 规模、采取的具体措施以及相应投资,为后续规划作好准备。四是针对不同城市特色与具体发展需求,划定城市生态底线区和空间增长边界;再以我国当前绿色空间规划体系为基础编制工具,结合综合交通规划、流域环境规划在内的多类专项规划,形成城市和街道尺度的城市GI 双重布局,构建包含开放空间、雨水、栖息地等要素在内的一体化蓝绿网络系统。

3.2 加强政府领导,建立多尺度实施框架

为实现对城市环境的全面改造提升,应在政府主导下,以试点项目为实施抓手,建立多尺度、多阶段和多目标结合的实施框架,由局部向整体落实城市GI 建设。

一是重视政府自上而下的主导作用,建立协调、标准化的GI 政策体系。针对目前我国GI 体系存在的规划和实施脱节、实施效果不佳等问题,建议在GI 规划的各个层次形成具体的实施导则,同时利用有效的行政手段、合作开发策略和经济激励工具,提升GI 在项目实施与规划中的地位。二是从局部着手,在街道、社区层面渐进式展开GI 建设。在确定先行城市并完成相应规划工作后,需将规划落实到不同尺度下的GI 建设示范点,并通过网页宣传、标识布置等方式充分发挥示范点的引领作用,以点带面加快GI 建设步伐。三是结合项目实际需求,形成因地制宜的实施方案。建设之初要根据不同场地的特征确定建设优先次序并进行项目划分,以便采取针对性建设与改造方式。在建设过程中要充分挖掘场地的多功能性(如生产、休闲娱乐、雨水处理等),实现土地资源的充分利用。

3.3 联动多方参与,形成全方位保障机制

城市GI 建设是一项依赖于社会共识和共同努力的长期战略。因此,需构建政府主导、多元协作、全民参与的合作模式和“规划建设—监控评价—调整进步”的正向反馈机制,全方位保障GI 建设顺利进行。

一是可加强GI 科普与教育,推动多领域和跨学科合作。政府可组织公开的研讨会、竞赛、讲座等多种形式的活动传播GI 思想,号召各类公益组织、高校团队和居民等参与GI规划与实施过程。二是全程跟踪和搜集资金投入与收益信息,为GI 开发与调整提供依据。建设前期要综合权衡GI 开发的经济收益与综合利用的机会成本,吸引市场关注与投资。项目后期要进行定期的生态系统效能监测评估,并举行总结会议,发布相应监控评估报告,提供节省周期成本的证据,以便及时获取信息并调整决策。三是通过互联网、物联网等技术提供公开的信息发布、意见反馈平台,确保为市民提供友好、无障碍的反馈渠道。在及时发现群众需求、外界质疑和项目不足后,要提供多种选择或替代方案,做到GI 建设工作的全面感知、深入拓展和高效应对。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

[1] 谢于松,王倩娜,罗言云.基于MSPA 的市域尺度绿色基础设施评价指标体系构建及应用——以四川省主要城市为例[J].中国园林,2020,36(7): 87-92.

[2] 栾博,柴民伟,王鑫.绿色基础设施研究进展[J].生态学报,2017,37(15): 5246-5261.

[3] BENEDICT M,MCMAHON E.Green infrastructure: linking landscapes and communities[M].Washington,Covelo,London: Island Press,2006.

[4] 刘娟娟,李保峰,南茜·若,等.构建城市的生命支撑系统——西雅图城市绿色基础设施案例研究[J].中国园林,2012,28(3): 116-120.

[5] 魏家星,宋轶,王云才,等.基于空间优先级的快速城市化地区绿色基础设施网络构建——以南京市浦口区为例[J].生态学报,2019,39(4):1178-1188.

[6] 付喜娥,吴人韦.绿色基础设施评价(GIA)方法介述——以美国马里兰州为例[J].中国园林,2009,25(9): 41-45.

[7] 李咏华,王竹.马里兰绿图计划评述及其启示[J].建筑学报,2010(增刊2): 26-32.

[8] 宫聪,吴祥艳,胡长涓.城市空地转变为绿色基础设施的系统性规划方法研究——以美国里士满为例[J].中国园林,2017,33(5): 74-79.

[9] American Society of Landscape Architects.Open Space Seattle 2100 Envisioning Seattle’s Green Infrastructure for the Next Century,Seattle,Washington[EB/OL].[2020-06-25].https://www.asla.org/awards/2007/07winners/439_gftuw.html.

[10] 郑宇,李玲玲,陈玉洁,等.“公园城市”视角下伦敦城市绿地建设实践[J].国际城市规划,2021,36(6): 136-140.DOI: 10.19830/j.upi.2019.498.

[11] 剧楚凝,周佳怡,姚朋.英国绿色基础设施规划及对中国城乡生态网络构建的启示[J].风景园林,2018,25(10): 77-82.

[12] 赵娟,许芗斌,唐明.韧性导向的美国《诺福克城绿色基础设施规划》研究[J].国际城市规划,2021(4): 148-153.DOI: 10.19830/j.upi.2019.667.

[13] MEEROW S,NEWELL J P.Spatial planning for multifunctional green infrastructure: growing resilience in Detroit[J].Landscape and urban planning,2017,159: 62-75.

[14] 胡宏.绿色基础设施视角下的城市雨洪管治策略——以费城为例[J].国际城市规划,2018,33(3): 16-22.DOI: 10.22217/upi.2017.419.

[15] BOWEN K J,LYNCH Y.The public health benefits of green infrastructure:the potential of economic framing for enhanced decision-making[J].Current opinion in environmental sustainability,2017,25: 90-95.

[16] City of Seattle.Blue Ring Strategy minutes[EB/OL].[2020-07-03].https://www.seattle.gov/Documents/Departments/OPCD/DesignCommission/ProjectArchive/SeattleDesignCommission-2005.04.21BlueRingStrategymin utes.pdf.

[17] City of Seattle.Public Space Assets,Plans and Programs[EB/OL].[2020-07-03].http://www.seattle.gov/Documents/Departments/OPCD/OngoingInitiatives/OutsideCitywide/OutsideCitywideReport2018.pdf.

[18] 高嘉,王云才.从美国西雅图雨水管理系统看我国海绵城市发展[J].中国城市林业,2015,13(6): 40-44.

[19] City of Seattle.Green Stormwater Infrastructure in Seattle[EB/OL].[2020-07-06].https://www.seattle.gov/Documents/Departments/OSE/GSI_Strategy_Nov_2015.pdf.

[20] 林雄斌,徐媛,董美璇,等.大都市公交导向开发的规划与政策:深圳与西雅图的对比[J].国际城市规划,2020,35(2): 122-128.DOI:10.19830/j.upi.2018.407.

[21] 雷诚,李锦.基于健康促进的支持性步行环境设计研究——以苏州环古城河步道改造设计为例[J].中国园林,2019,35(12): 63-67.

[22] MCLAIN R J,POE M,HURLEY P T,et al.Producing edible landscapes in Seattle’s urban forest[J].Urban forestry &urban greening,2012,11(2): 187-194.

[23] 李雅.绿色基础设施视角下城市河道生态修复理论与实践——以西雅图为例[J].国际城市规划,2018,33(3): 41-47.DOI: 10.22217/upi.2017.424.

[24] Seattle Public Utilities.Protect Our Waters[EB/OL].[2020-07-06].http://www.seattle.gov/util/EnvironmentConservation/OurWatersheds/ProtectOurWaters/index.htm.

[25] 胡剑波,任亚运.国外低碳城市发展实践及其启示[J].贵州社会科学,2016(4): 127-133.

[26] 700 Million Gallons.Green stormwater infrastructure[EB/OL].[2020-07-19].https://www.700milliongallons.org/wp-content/uploads/2018/10/2019-SPU-WTD-GreenStormwater_Accomplishment-Report.pdf.

[27] 胡庭浩,常江,拉尔夫-乌韦·思博.德国绿色基础设施规划的背景、架构与实践[J].国际城市规划,2021(1): 109-119.DOI: 10.19830/j.upi.2019.297.